設計してJLCに発注したものが届いたので組み上げて使ってみます。

https://note.com/tsuiha/n/nb2ebad97e522

noteで紹介しています

https://github.com/Tsuiha/BNY6XV2

githubにもデータ投げています。

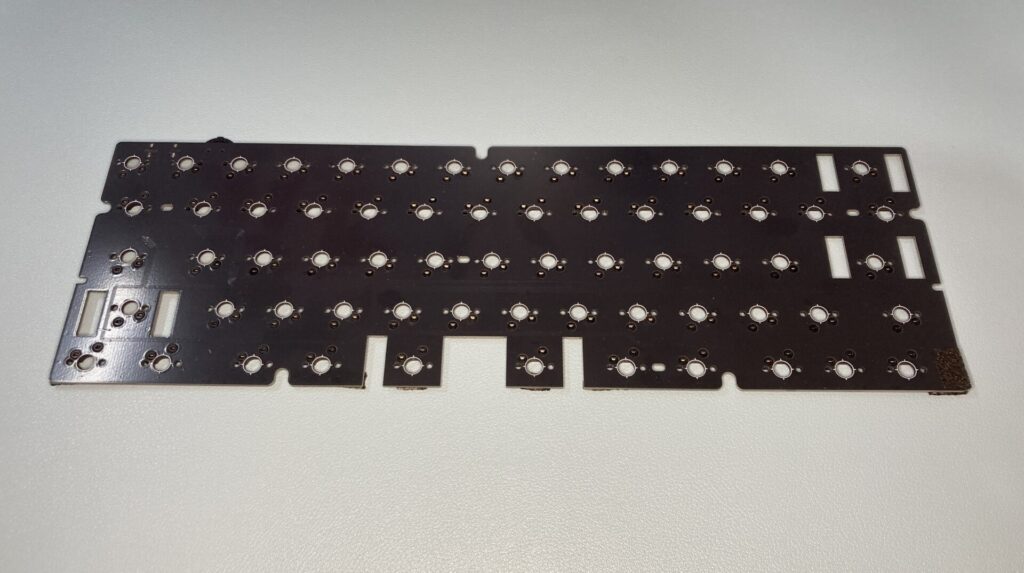

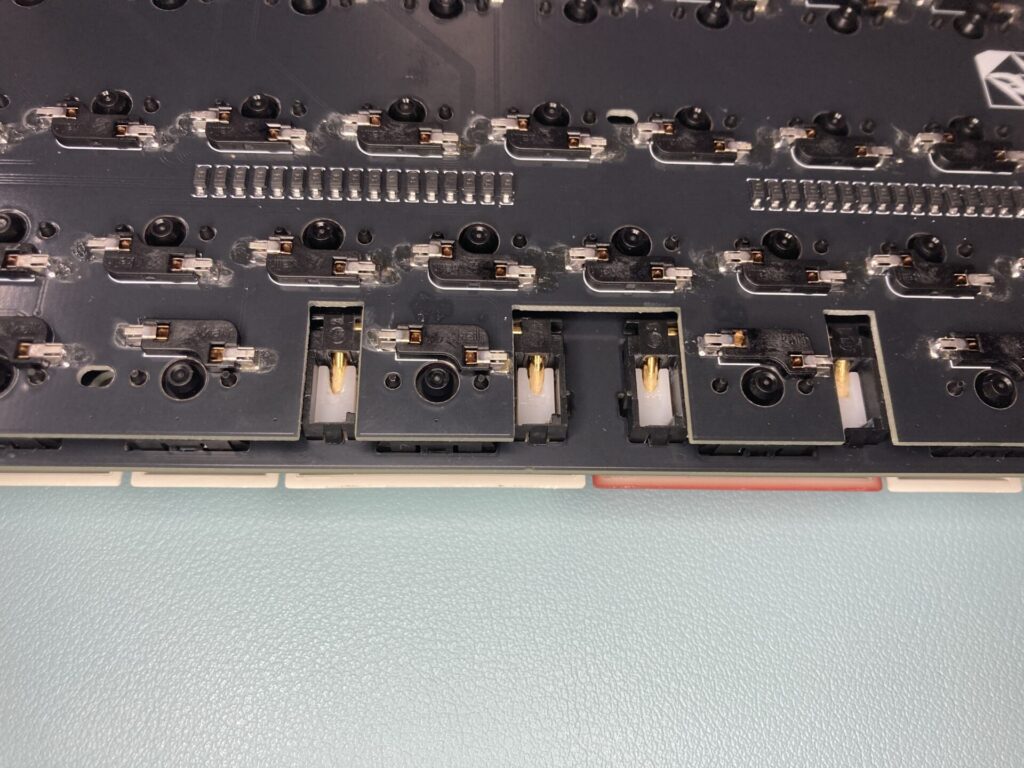

基板

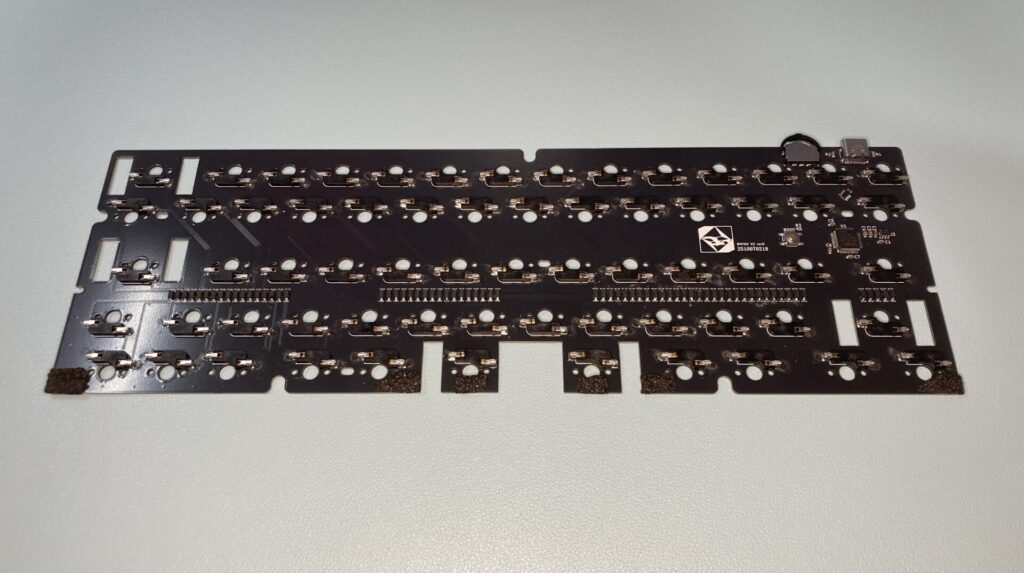

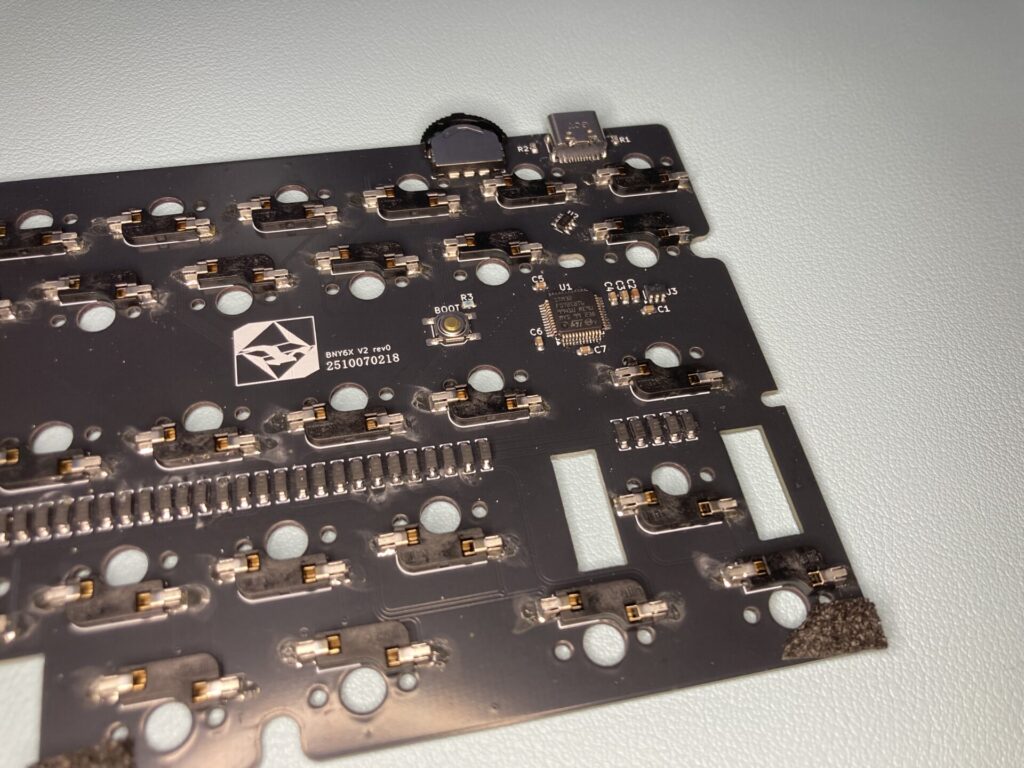

基板に部品実装しました。問題なく動作して一安心です。

ロープロスイッチにも対応させているので1.2mm厚です。

ダイオードをまとめて配置しているので実装作業はめちゃくちゃ楽でした。

Nitingale B2から引き続きSTM32F072も楽でよいです。

これはレバースイッチを実装しているので専用ケース用です。

GH60互換ケース用の基板はレバースイッチは実装していません。

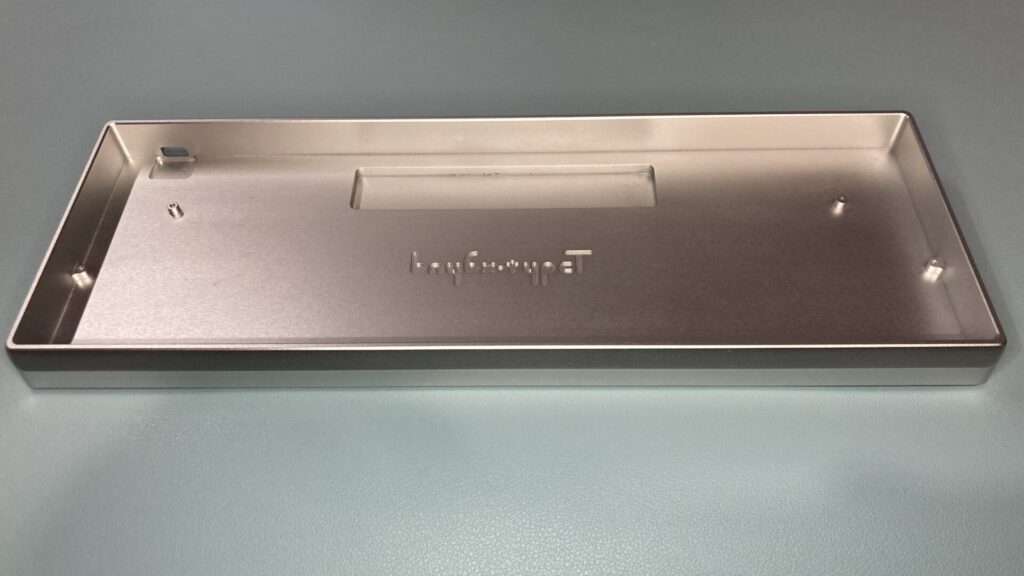

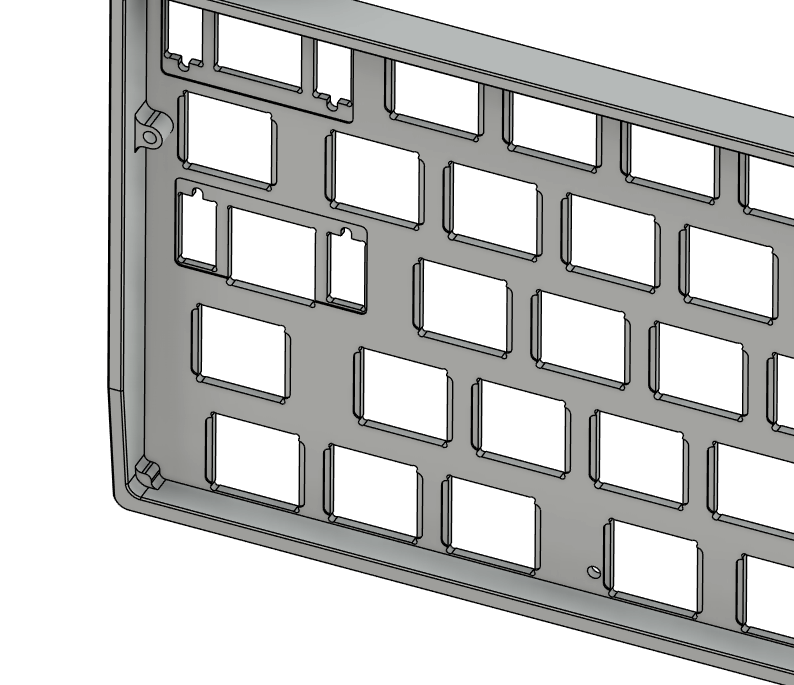

GH60互換ケース

こちらは2回目の試作になります。1回目のものでも問題はなかったのですが気になる点がいくつかありました。

まずJLCCNCではきれいに加工することができない箇所があったこと。できるだろと思うのですが加工端が合わさる箇所はまずきれいにやってくれないので、やや単調な形状に修正しました。

後ケース中央にロゴを掘ってみました。これは一筆書きというかただ掘るだけなのできれいに加工されていました。機能性は関係ないですが特別感でてよいですね。

左右端のネジ穴ですが、これ2Uシフトを考慮するとスタビライザーと干渉するのですよね。なのでギリギリまでケース外側に再配置しました。

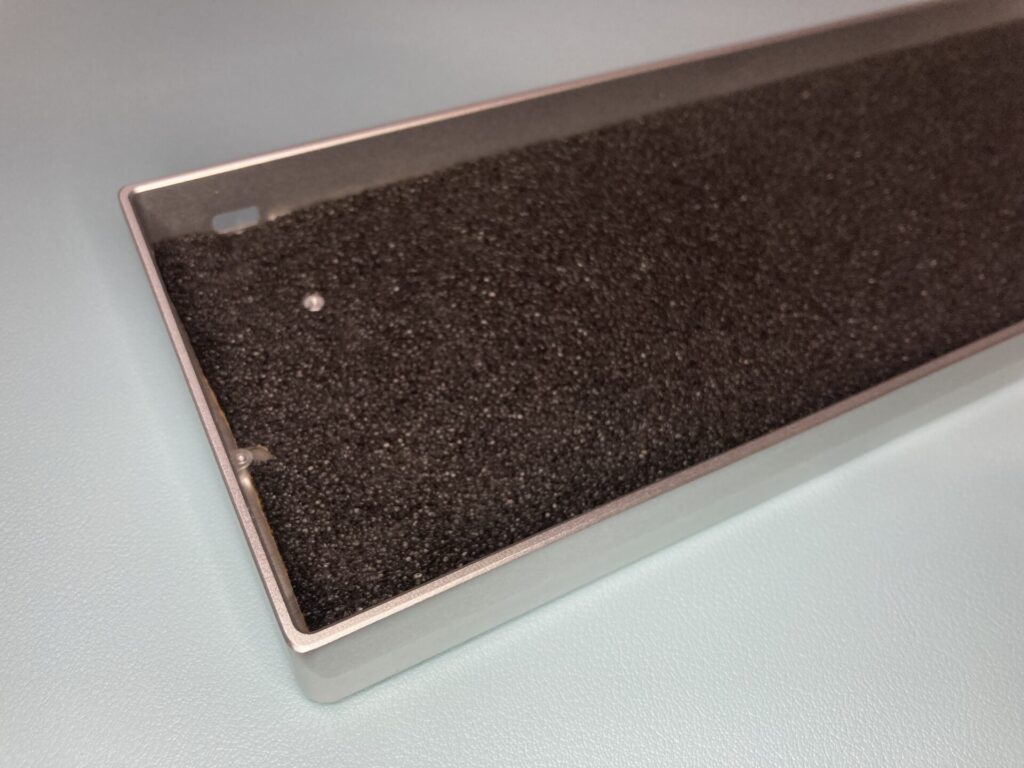

ケース内奥のスペースには相変わらずソルボセインと真鍮パーツを仕込み制震しています。人それぞれ好きなもの詰めたらいいと思います。

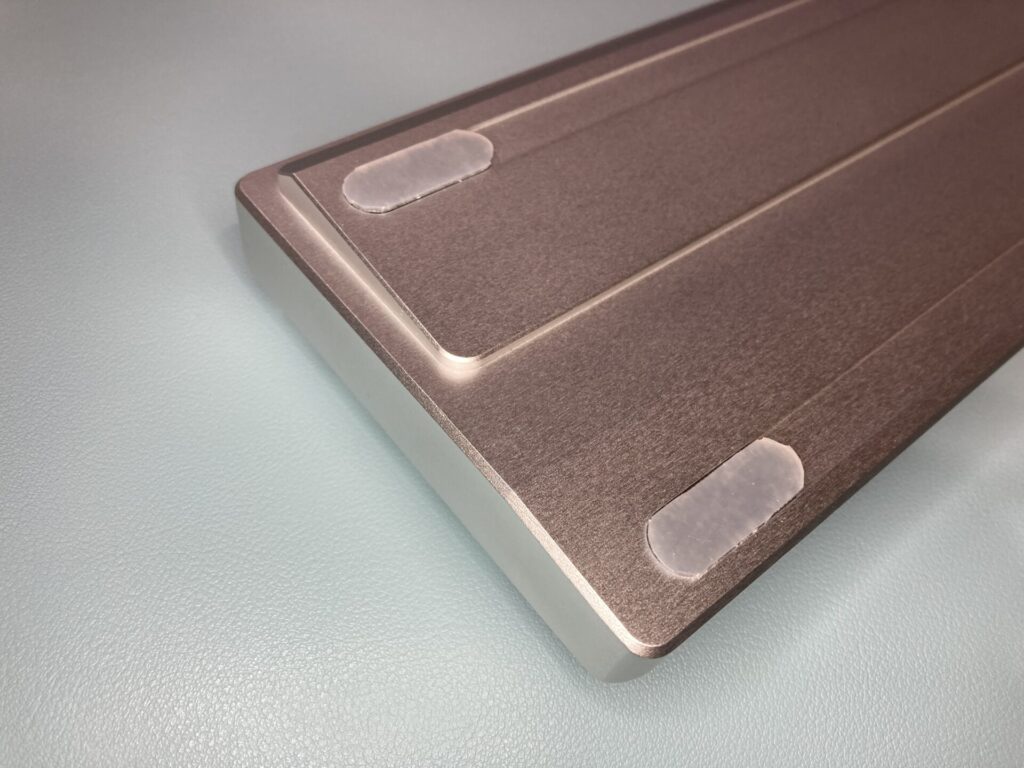

裏面はこんな感じ。滑り止め部は横一直線に掘っていて、好きなサイズのソールを張ることができるようにしています。

チルト部はやや独立するような形状にしてみました。デザイン的に直角はダサいかもですがJLCが加工しやすいかなと思い、、、

開口部はこのような感じ。チルト部と開口部で2度削り出すので、ちょっと切削跡が残ってしまっています。

やや奥まった印象。

初回試作より、ちょっと前後のベゼル幅を広くとっています。やや重厚感が増したでしょうか。

上側は切り落としていて、トップのベゼル幅は薄いままを保っています。私はCtrlや矢印を指の付け根で押すことがあるので、ベゼルが太いと厳しいのです。

べぜるはキートップの縁まで高さを設けています。

上から見ると割とスリムではないでしょうか。

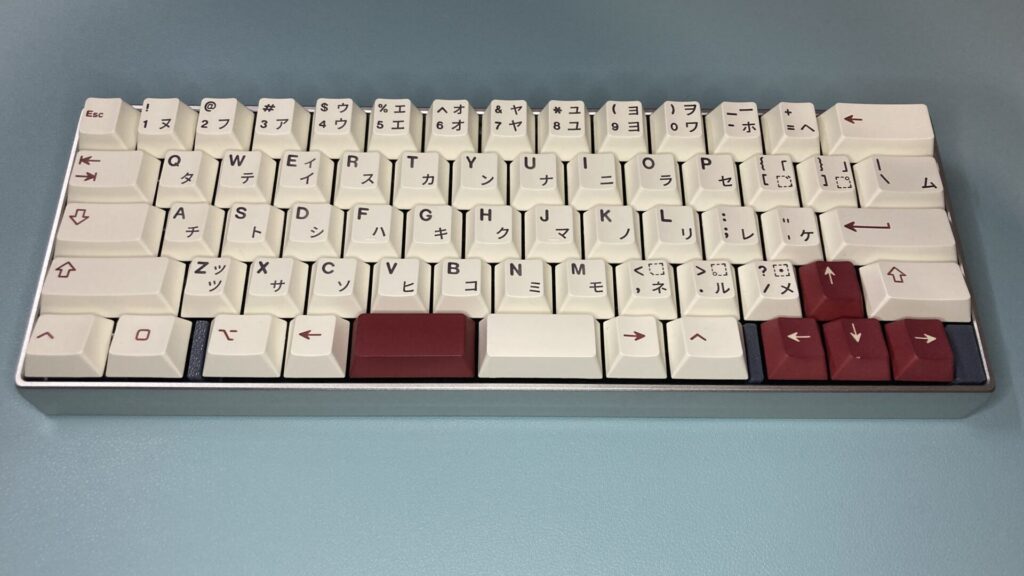

配列の隙間には3DPで印刷したブロックをプレートにねじ止めしています。これもCNCで注文したのですが輸送中に紛失したようで、、、泣き寝入りです。

角部は丸めているのですが天キー見ていると角張ったものも多く、そういうのもよかったかなあと今更ながら思ったり。

ねじ止め箇所は左右4か所だけですが、エプトシーラーを全面に引き基板を支え中央のたわみを防いでいます。

組み立ててみるとむしろ中央部が少し盛り上がっているぐらい。

手前はスイッチギリギリまでケースの高さを抑えているためですね。高さは抑えるに越したことはありません。自作キーボード8年やってこれはずっと揺らがないですね。

現在のビルドはFR4プレートにミドルフォーム無し、ボトムエプトシーラーのみです。スイッチはvertex v1です。

やや高音寄りのclacky寄りな感じです。上質な打鍵音とは言えませんがアルミケースとFR4板とvertex v1それぞれの質感が順当に足し算された感じです。悪くはないなと思います。

私にしてはケースに重量がある方ですし、ベースの安定感はあるなという印象です。

4か所ねじ止めしている付近はやはりアルミケースの固さと音が前面に出ていて、まあそういう意味ではガスケットマウントは素晴らしいのだと思います。 根本的に私は不快でなければ何でもいい人なので十分だなと感じますが

基板を見るとわかりますがプレートスタビのみです。KS-57を取り付ける以上こうなります。ので2Uキーキャップは予め嵌めておく必要があります。微妙かなとも思いますが、ロープロ共用はこうなるなと。

あるいは、最初から切り離さずにランナーでつなげておいてロープロ用では切り離すとかでもよかったかもしれません。

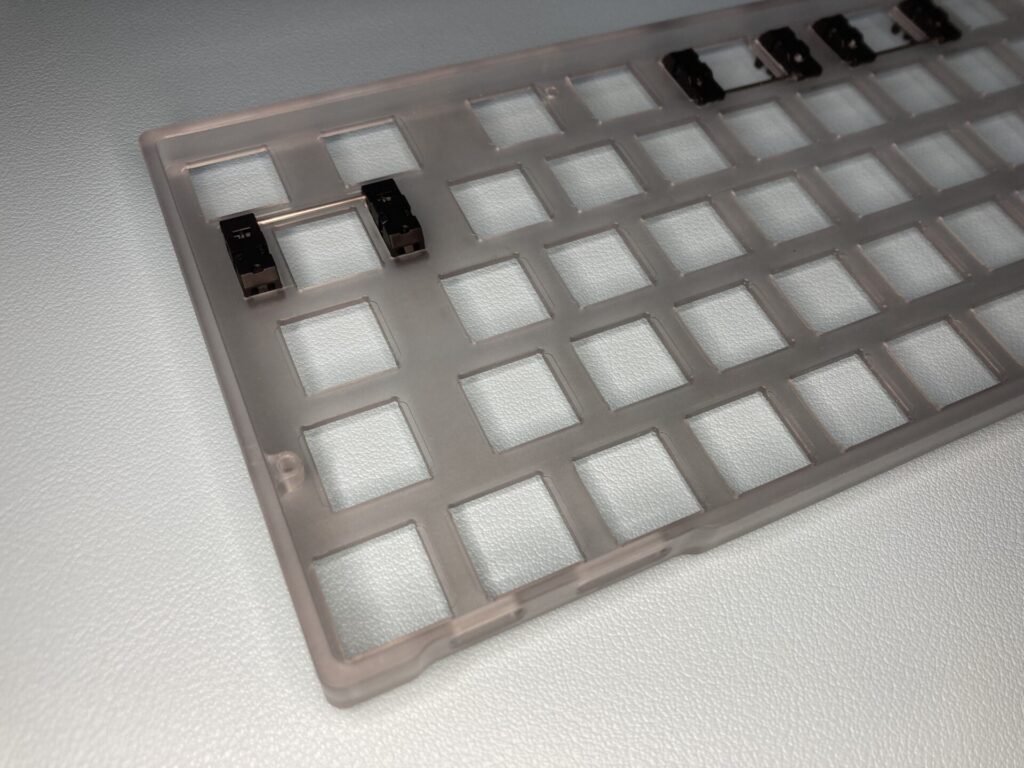

LPケース

gateron lowprofile 3.0とかgateron lp 3.0とかks-33bとか呼ばれてるやつです。

ロープロケースは一度目の試作のもので使っています。実はアップロードしたデータは一か所修正しているのですが、致命的ではないのでそのまま使用しています。というより高すぎて再注文する気がないです。3万円ですからね。しかもJLCは次も割って送ってくる可能性もある、、

トップケースの左右手前にボトムケースに対する止め部を追加しました。

というのは左右手前がねじ止め箇所が遠く角が押すと下に下げてしまっていたからです。手元のケースではフォーム挟んで同様にしています。

ポリカの削り出しはくすんだ感じできれいです。若干ムラがあるのでもう少し丁寧に後加工してほしいところですが。

プレート部は1.2-1.5mmでルールに対しても薄めですが、枠部はしっかりルール以上の厚みを持たせています。

KS-57スタビライザーはばっちりはまってくれました。

裏側。見えにくいですが爪が引っかかるように1.2mm厚に彫られています。

セルフタップはさすがに怖いのでトッププレートはねじを通すだけの穴で、下のアルミにねじ止めします。

プラパーツだと歪みとか起きないか気になるところですが、今回のPC削り出しでは全く気になりませんでした。

ボトムアルミ。こちらも雑にエプトシーラーを張り付けています。まあなくてもいいかな

こちらも形状はGH60互換と同様にスイッチすれすれの薄さにしています。チルト角はどちらも6度です。

こちらも似たようなソール部です。より薄くするため、彫り量を抑え滑り止めもクッション性は落ちますが薄いタイプで。

余談ですが滑り止めはシリコン素材に限りますね。それ以外は止まらないです。

まあキーボード用マットとかを敷くのであればそもそも滑り止め要らないしむしろ邪魔なシーンも出てくるのですけど

こういう板にねじ穴がついているだけなので、アルマイトする際に金具の跡がついてしまうのは設計上の問題ですね。でもだからどうすればいいかも思いつかないのでそのままです。

ただかぶせて5点ねじ止めしているだけです。

スイッチは最初静音のblush nanoをつけていましたが、grey heronに交換しました。かなり打鍵感良いと思います。

上から見る分には隠れるのですがトップにねじ頭が見えているのはマイナスでしょうかね?

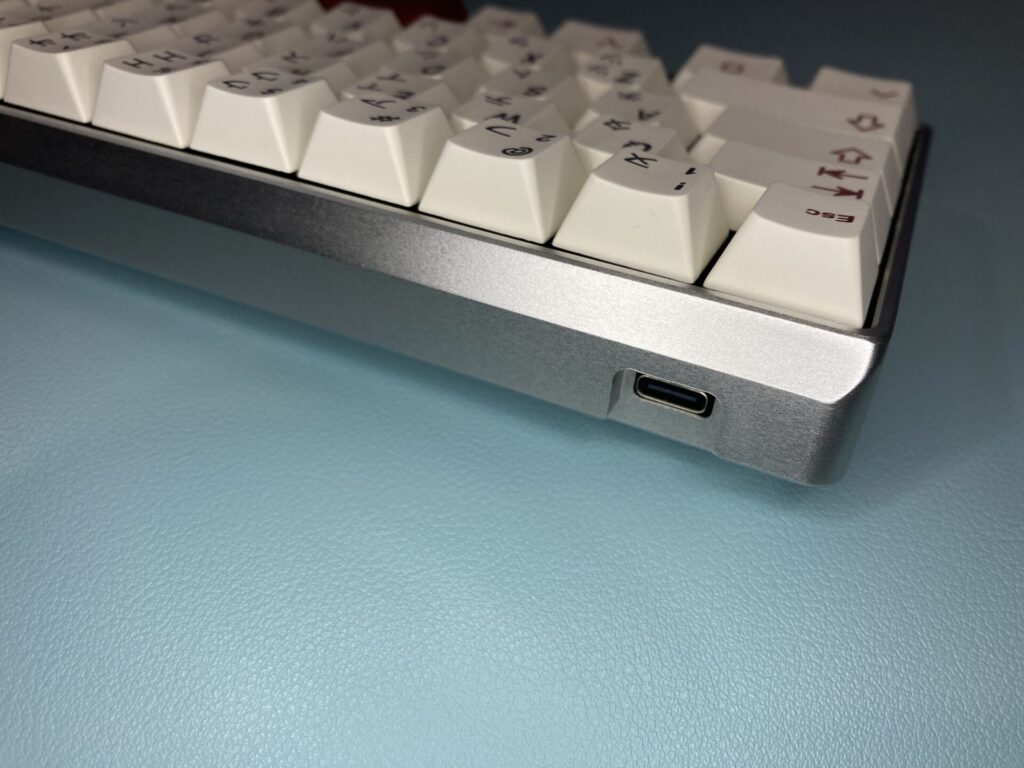

薄いので開口部は丸々えぐれたように外周を削っています。こちらは専用ケースですからレバースイッチを搭載できます。

横の図。薄くていいですね。フローティングでkeychronのような感じです。

構造もよく見えますが何も考えていないintegratedです

チルト角6度もついているロープロキーボードは珍しい気もします。どうでしょうか

ベゼルも頑張って押さえました。設計者ならわかると思うのですがソケットが飛び出す以上完全なベゼルレスってできなくないですか?手前側は1.1mm、横は1.3mmベゼルが飛び出しています。

結構コンパクトにできたのではないでしょうか。

最近はロープロはむしろガスケットマウントばかりな気もしますがベゼルレスもいいと思います。

おわり

設計的に満足したかというと全然していなくて、初回試作という感じです。ただ使う分には問題ないのでBNY6X V2は終了です。

ケースなんて見ればわかりますが箱にねじ穴押し出してるだけですからね。

特に意味もなく共用基板としましたが、こういう試作で、一回でMXとKS-33b用両方作るなら効率よいしよかったなと思います。

また今後大きな転換期が合ったら色々アップデートしつつまた作りたいですね。その前に磁気対応版な気がしますが。

配列的に矢印ありつつ親指キーも十分ありつつ、左右対称性もあり、かなり気に入っています。

レバースイッチもついているので最下行キーはレイヤーキー割り振りつつもプロファイル切り替えてゲーム時は通常キー割り当てたりスムーズにできるので、かなりありだよなと思います。

もう一つ課題としては今回CNCでケース作ったわけですが高い。これは半分あきらめていて、じゃあこうしたらいいんじゃないかと提案してもそこまで劇的に変わらないのでという。

あと重さですね。カスタム勢からすれば軽い部類でしょうが、個人的にはある程度の安定”感”が出る重さは欲しいですが片手でサッと持ち上げられる程度の重さが理想です。今回LPケースはそこまで重くしたつもりはないのですがこれでもちょっと重い。アルミケースってアルミとはいえ結構薄くしないと重いのだなあと思うなど。これはPCもそうですね。ここは明確な課題です。

後はうぬぼれですが個人的には満足です。そりゃ自分用に作っているのですからそうなのですけど。他の人たちには全く魅力的に映らないのでしょうけど、どうでもいい細部にどうでもいいこだわりが達成できています。

Nitingale B2を作り、60%キーボードも作り、メカニカルキーボードにはいったん満足しました。磁気キーボード作りましょうね、、、

コメント