基板ができて形状がわかったのでケースを作っていきます。

ケースはfusion360でデザインしアルミ削り出しで作ります。

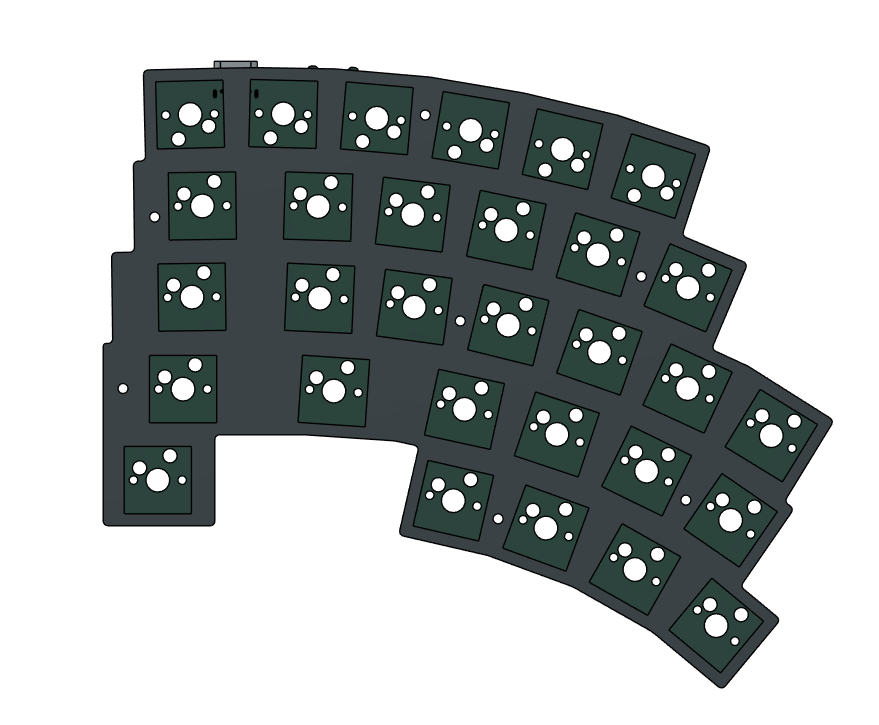

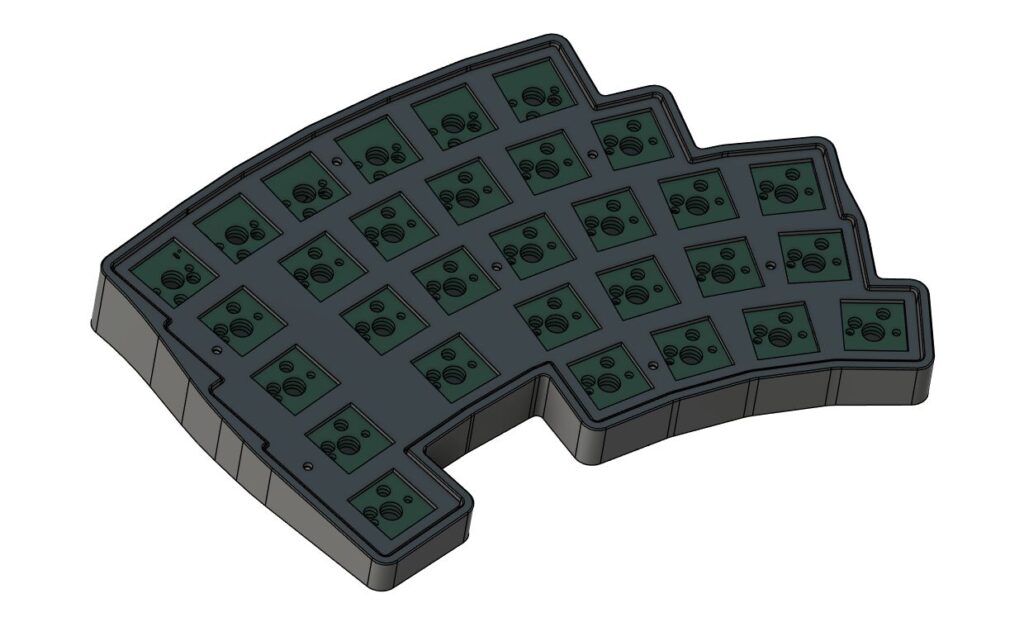

ガイドにkicadから基板とプレートの3dモデルをfusionに読み込みます。今回はプレートは図面から押し出してますが。基板の厚みは1.2mmを使いたいので、読み込んだ3dモデルを結合で切り取り厚みを調整しておきます。

MXとGLP3を共用するので、基板も両方分用意します。プレート位置を固定するマウントなのでロープロファイルのロープロファイルさをプレート上分しか享受できないのですがそれでも十分ロープロファイルなので良しとします。損した気分にはなる

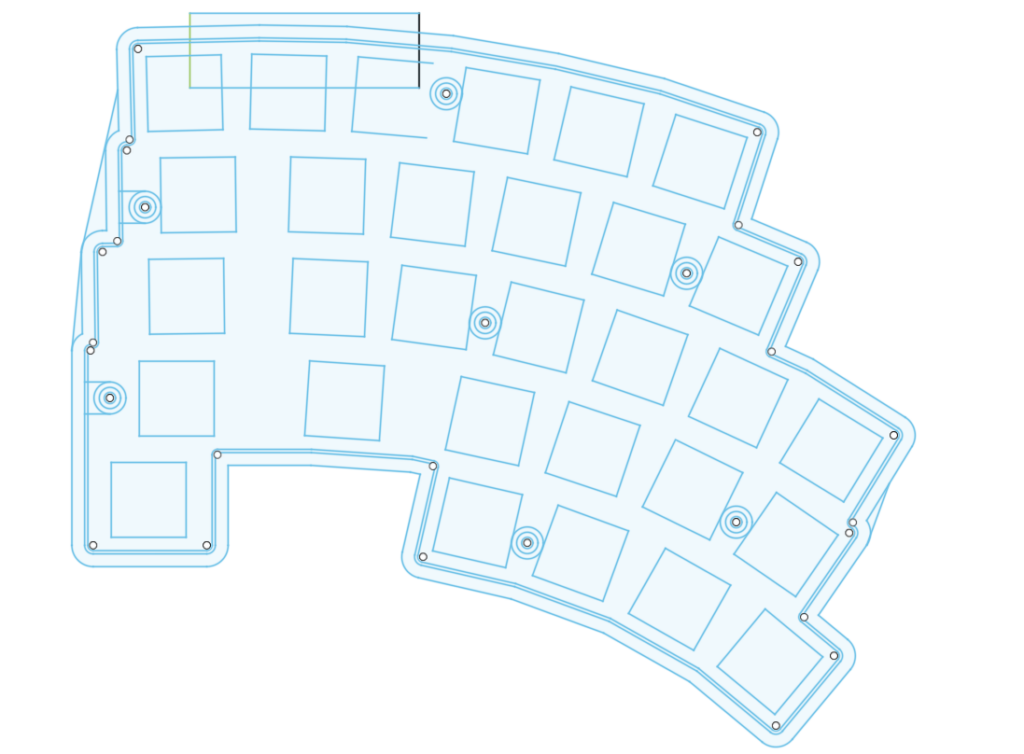

スケッチに外形を読み込んでオフセットしケースの形を取ります。今回は内側を0.6mm、外側を3mm基板からオフセットを取ってみました。また左右の段差の小さな部分は線でつないで曲線的な形にしようと思います。

穴の部分にスタンドオフ用の4mm, 6mmの円を作っておきます。

またここでは後からケースをフィレットするために基板外形は角部のフィレットのみしたものを使用しています。どうせ後からオフセットするのでフィレットなしの直線的な図面の方が都合よいですね。

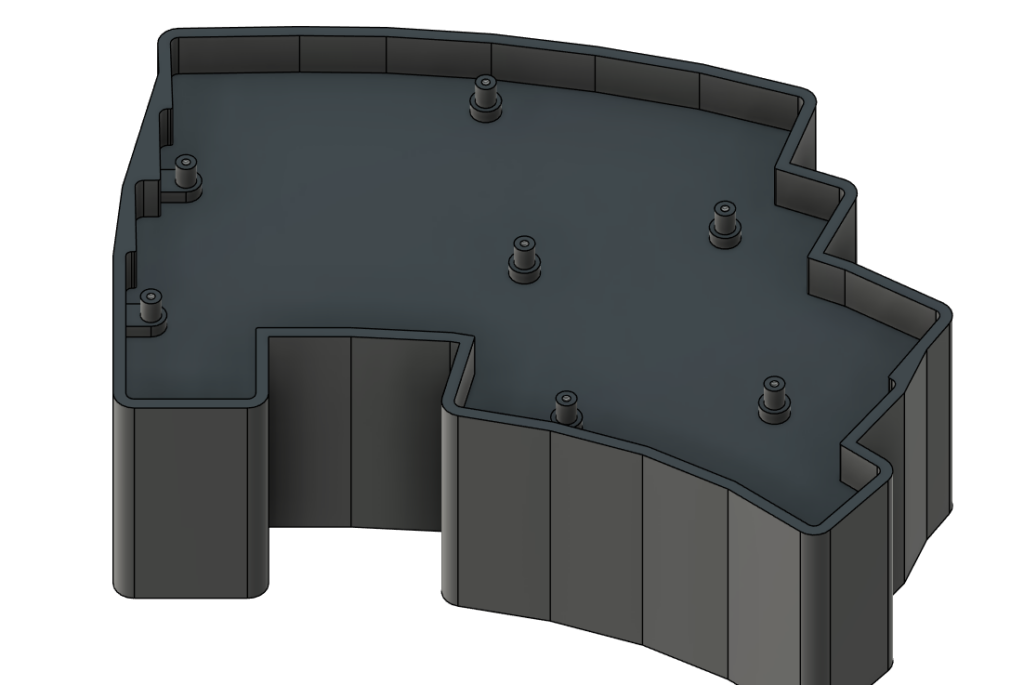

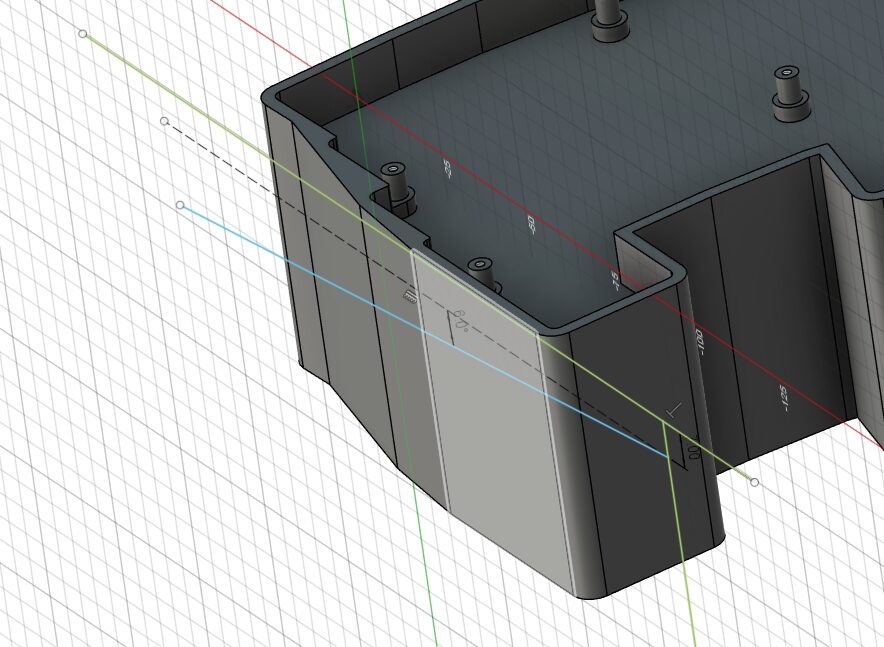

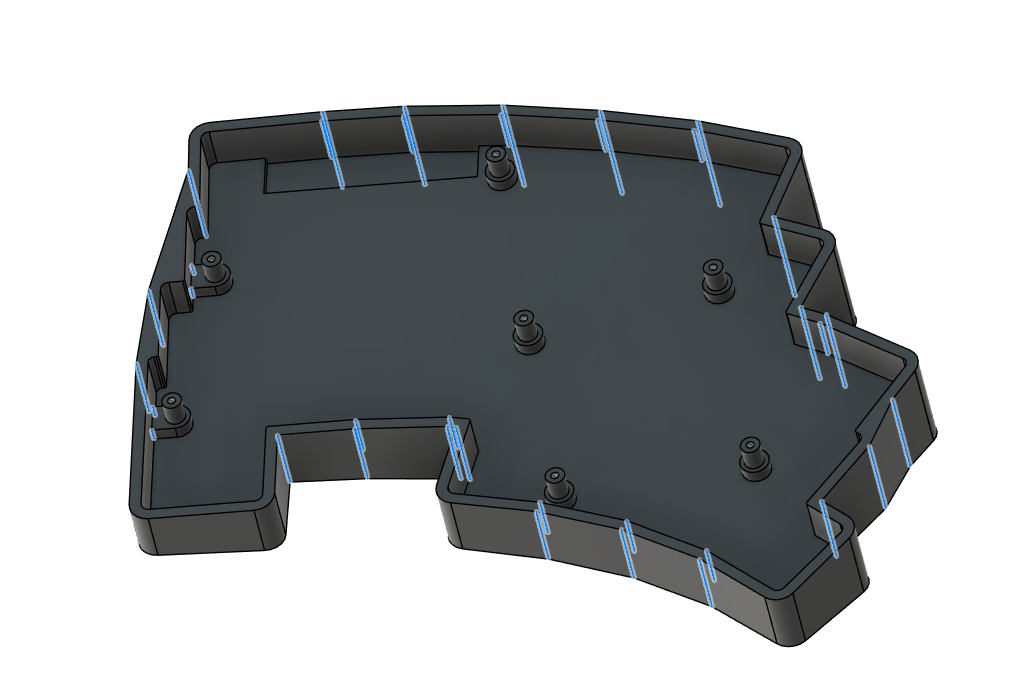

スケッチから押し出しました。チルトテントするのでとりあえず余裕をもって長くしています。

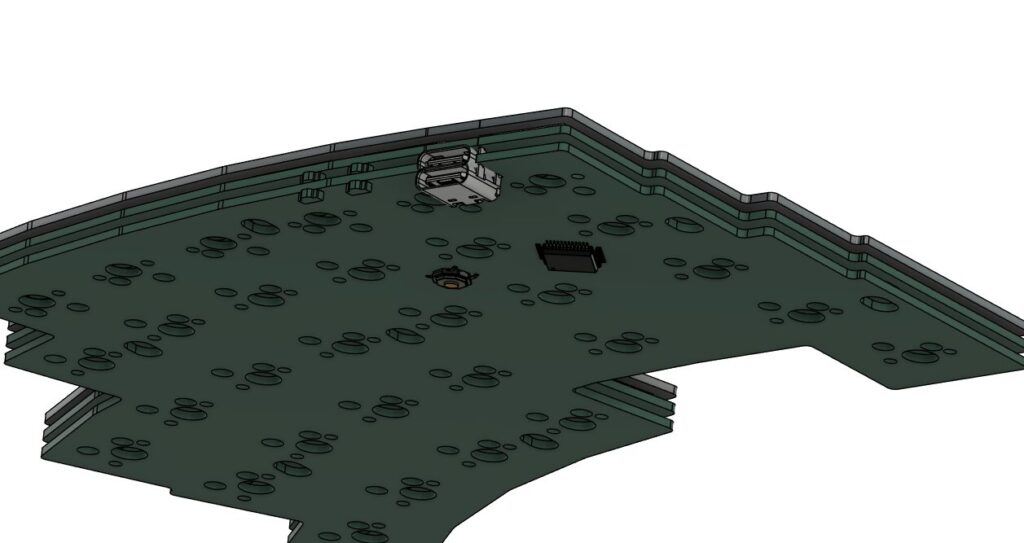

深さはMXスイッチ5mm+ソケット3.05mmは最低でも必要なので、9mmとしました。

φ4mmスタンドオフはプレートの高さまで、φ6mmは基板を支えたいのでMX時の基板の高さまで押し出します。φ6の方はどちらかというとその後のHE対応用です。ロープロHEも対応したいので結局ワッシャーを入れたりする必要があり、そもそもそれでいいんじゃないかという話もあります。

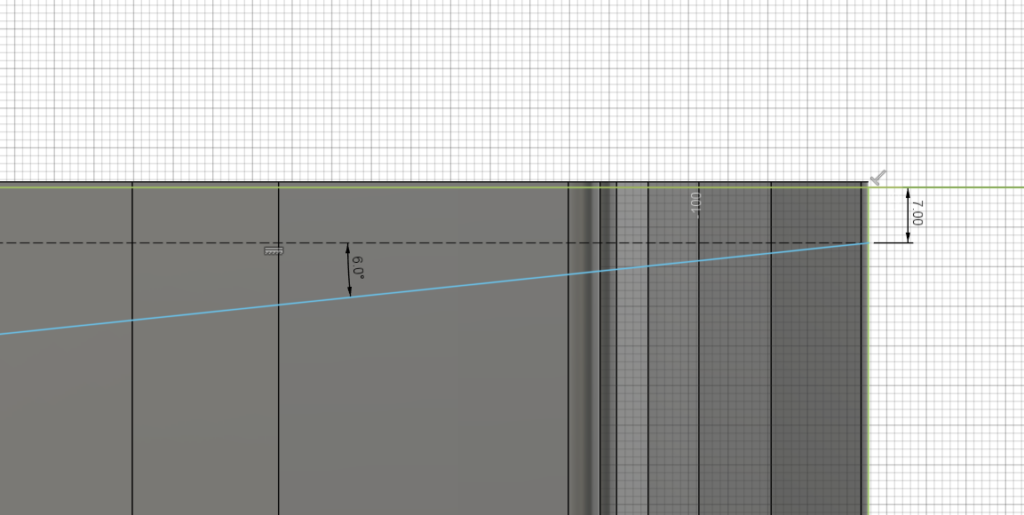

横面にスケッチを取り、チルト角と高さを検討します。チルト角は6度ぐらいが丁度よさそうでした。

線の長さや角度を寸法から変更するだけで調整できるのでfusionいいですよね。

この引いた線からテント用の平面を出すので、3dスケッチにチェックを入れ、yz平面に作成していたスケッチをキーボード左端まで移動させます。

今回左端が真っすぐな面だったのでここにスケッチ作成すればよかったですね。

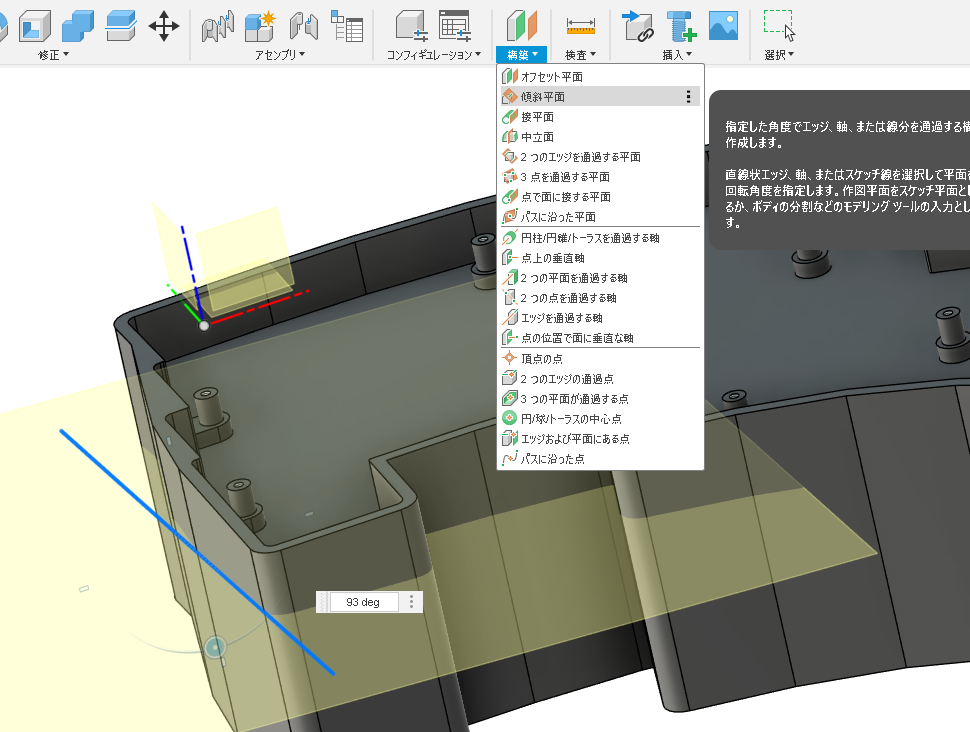

チルト線に対してテント角を加えた傾斜平面を作成します。

3dpで印刷してみて、テント角は3度ぐらいが丁度良かったです。

作成した面から下をカットして、チルトテントした底面を作成できました。あまり考えずやってますがこういうやり方でいいんでしょうかね。

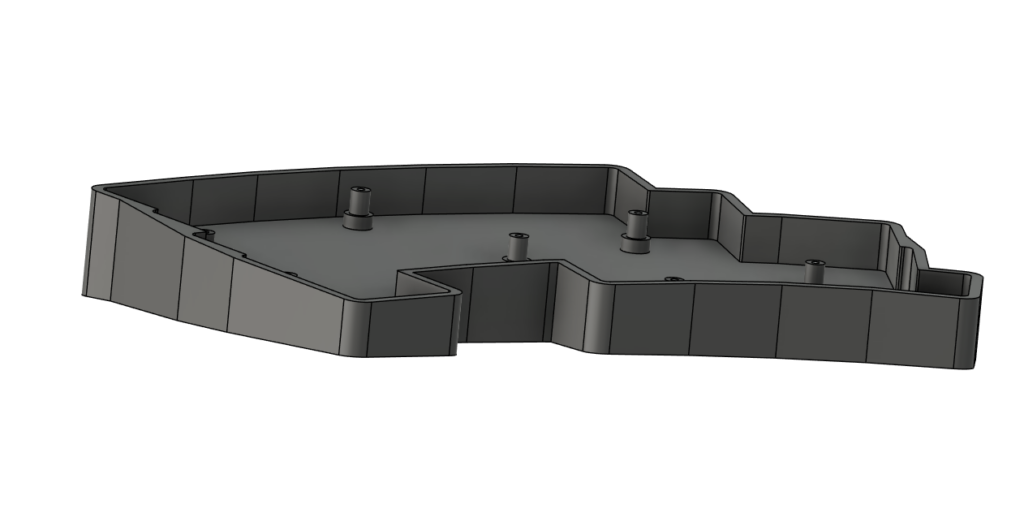

デザイン的にはtofuみたいなただ押し出しただけの形状になっていますが、配列が特殊でガタガタなので、ロウスタッガードの四角形の外形なキーボードのように意匠を施すのは手間があほらしくそのままにすることとしました。

辺の部分をフィレットして整えた

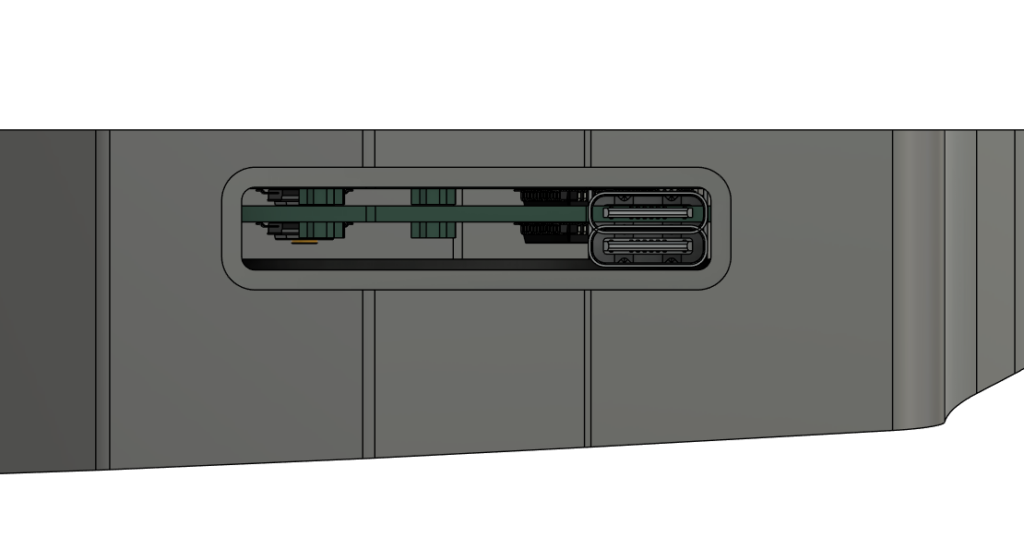

usbの開口を開けます。スイッチタイプで高さが異なるので、ぱっと見隙間が多い感じになってしまいますね。

横方向にもだいぶ余裕を持った広さですが、HEではスライドスイッチを二つとか載せたいので、先を見据えて広く開けています。

不格好にはなりますが仕方ないと割り切る。一応壁の厚みは1mmは残すようにしました。

こんな感じとなりました。底面は何も無しです、まあ机に面して見えないし、、チルトテント済みでフラットなので滑り止めも好きな場所に張ればいいかなと思います。

ケースの価格はJLCで本体15000円程度でした。原価の9割はケースであります。家で3DP出力するのが経済的ですね。

滑り止めはアマゾンで売ってたシリコンシートを打ち抜いて使おうかしら。MYmama シリコンシート

到着

到着まで注文から2週間ほどかかりました。プランは6日でしたが混雑している時期だったのでしょうか。

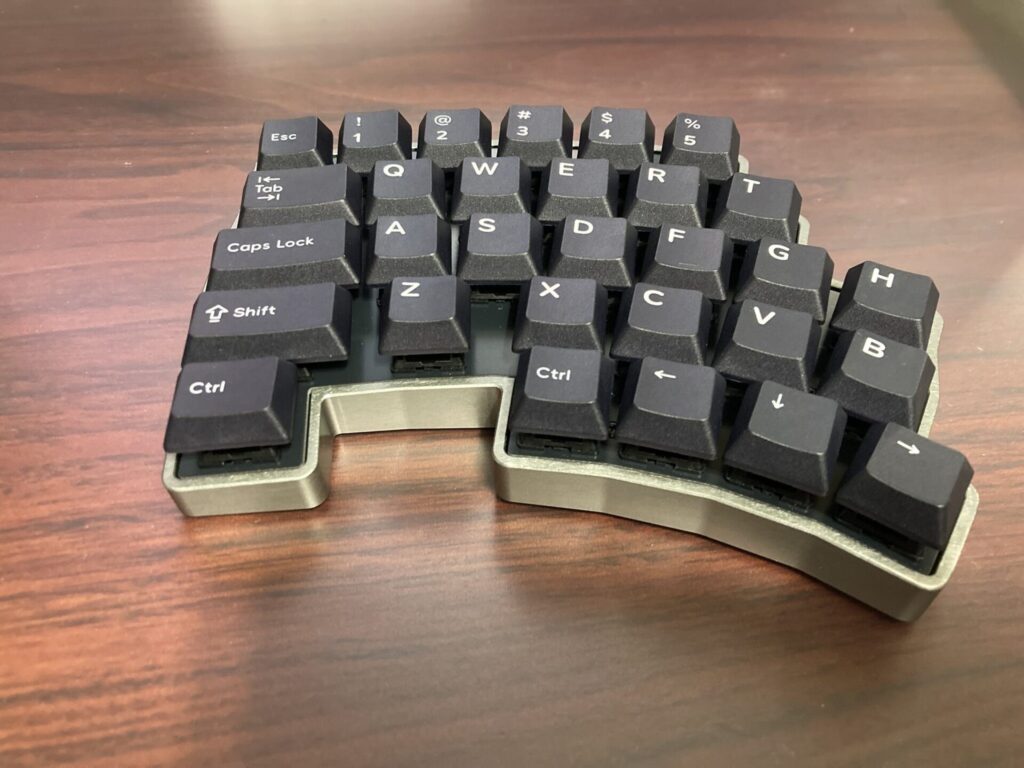

基板を載せてみます。およそ欲しかったものが出来上がっています。

アルミの塊なので重いです。私は無意味な重さが好きではないので、軽量化したいなというところ。アルミケースというだけでぱっと見の完成度が高く見えますね。

内側とはいえなんかでかい傷がいっぱいあったり、糸面取りが安定していなかったりところどころそもそも加工されていない箇所がありました。

クレーム付けたところ$10クーポンをくれるとのことでしたが、JLCCNCとしては備考欄に出荷前に写真でチェックする旨書いてくれとのこと。

そもそもデータ通りに加工されていないので、本番でやられると困りものです。使用を満たしているかチェック表のようなものを用意して渡した方がよさそうですね。

届く前に設計変更したいなという感じだったので、今回は雰囲気見る感じです。ちゃんとデータ通りに加工してもらうように働きかける必要があるので注意ですね。内側外側問わず目立つ傷がついていたので、そこも注意しなければならない。

フィードバックして再設計します。

コメント