キーボードのサイズは大きなものから小さなものまで多岐にわたります。

人の数だけスタイルがありそれに合ったキーボードサイズがあります。100%サイズが一番普及していますが一方で自作キーボードでは30%などのコンパクトサイズも非常に人気です。

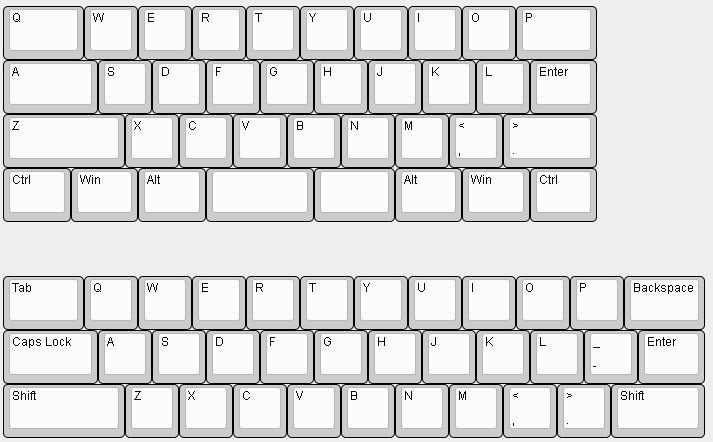

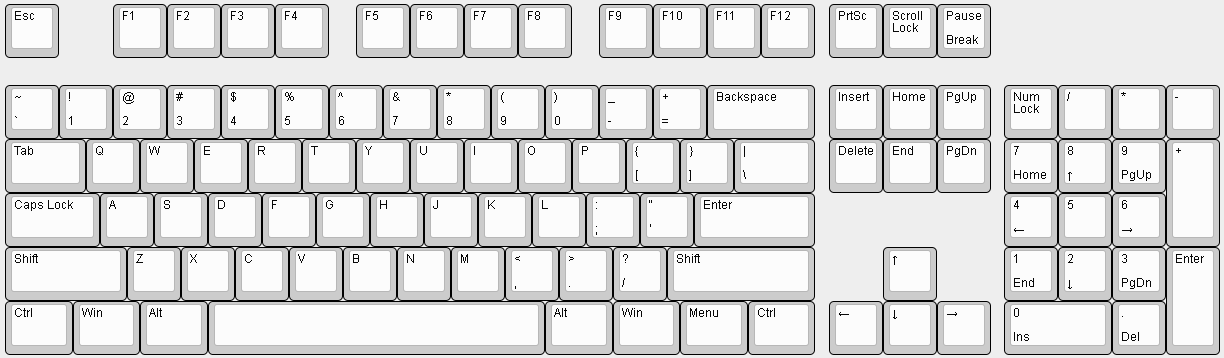

KLEで作成した図を例にしながら所感を述べます。

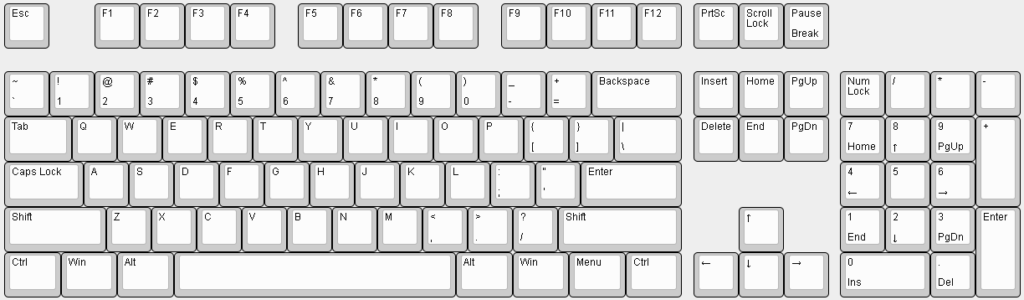

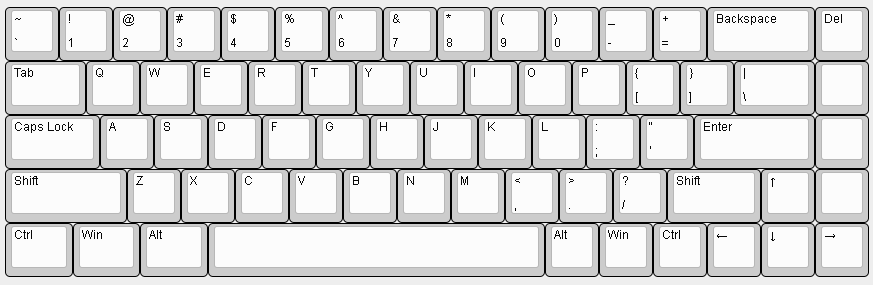

フルサイズ

フルサイズ、あるいは100%キーボード。もっとも一般的でありpcを買うとついてくるやつは基本的にメンブレンのこれだと思います。

特徴はその名の通りすべてのキーを搭載していることです。雑に言ってしまえば指一本でほとんど事足りてしまいます。複合入力を考慮しても左右指一本あるいは片手で足りてしまい、印字を探しながらポチポチするのに適しています。

自作キーボードらしい、個人に合わせたカスタマイズが不要です。(行うことでより使いやすくはなると思いますが)

逆に完全にブラインドタッチで全面をカバーすることは厳しいです。メインのエリア以外はホームポジションから手を大きく動かす必要があります。そもそも完全にブラインドで全面カバーしようとするよりも、多少ちらちら見ながら操作する方がフルサイズではやりやすいかなと感じます。

テンキーがくっついているはフルサイズのみです(例えばniz x99などはありますが特殊例ということで)実務においてテンキーはやはりあったほうが使いやすいですからpcに付属してくるから使っているという事実を抜きにしてもフルサイズは一般的であり、まずフルサイズを使った上でキー数を減らすことを検討するべきかなと感じます。

テンキーについていえば機体が増えてしまいますがテンキー単体を用意し使用することの利点は多くあります。フルサイズは大きく、ポインティングデバイスのためのスペース確保が難点です。

占有スペースという問題を考えなければ、フルサイズ+サムクラスタ等で複合入力も駆使できる環境が最も効率が良いということになりますね。しかし実際のところ占有スペースこそが最も大きなファクターであり、人はコンパクトキーボードを求めキー数を減らしていきます。

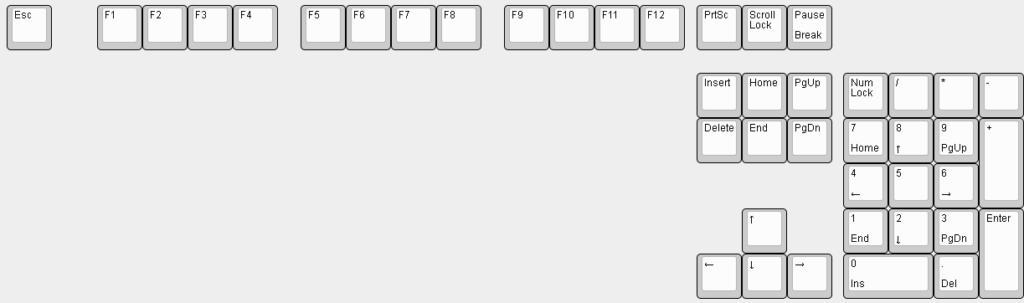

テンキーレス

テンキーがないのでテンキーレスです。テンキーがありません。

フルサイズは場所を大きく取りますから、テンキーを削りました。テンキーレスはその分コンパクトで一般的な用途に良く向いています。

矢印はあったほうが良いのでテンキーレスはその点バランスが良いです。一方で矢印上のキーはデリートぐらいしか使わない人が多いと思いますから、スカスカで若干スペースの無駄を感じます。なんならFnキーも使わない人が多いですよね。まだ削れそうです。

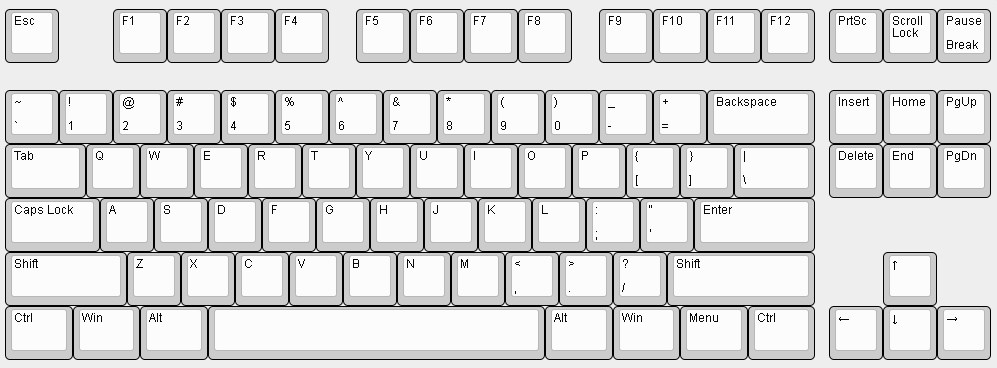

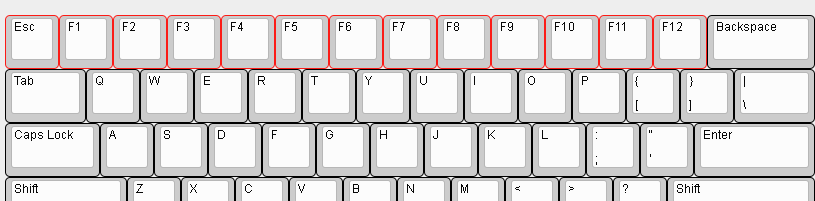

75%

テンキーレスの無駄なスペースを排除しぎゅっとしたのが75%です。

キー数的な使い勝手はテンキーレスと変わりませんが2U分幅が狭くなっています。キーボードをハードに使わなくてコンパクトに済ませたい人に向いています。75%までは極論左右指一本ずつで十分タイピングを行うことができます。

一方で密すぎて視覚的に見づらいですしぎゅっとした部分が誤打しやすそうです。メインの60%部分以外を打鍵するときはちらっとキーボードを見て打鍵した方がよさそうです。

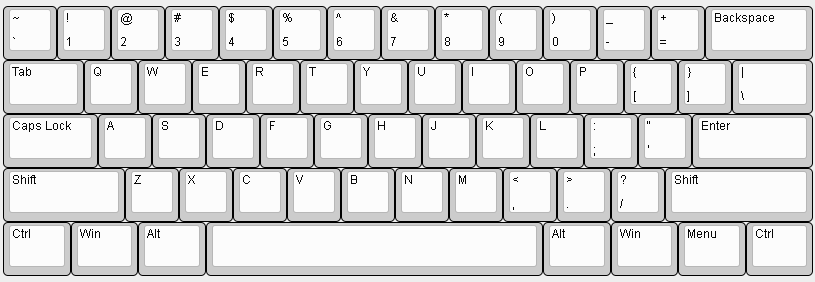

65%

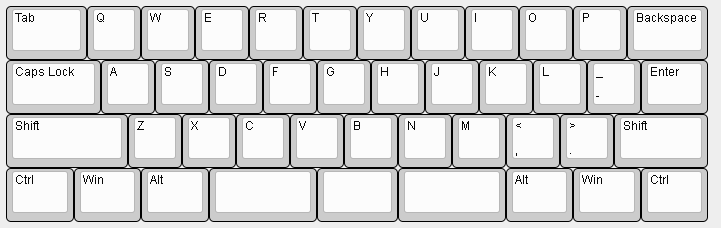

75%まではおよそ使用しうる全キーが搭載されていましたが65%ではFnキーが除去されています。

Fnキーは使えば便利ですが無いなら無いで全然何とかなります。しかしEscあるいは全角半角、`~がありません。これはちょっと不便かもしれません。その分65%以下のサイズではレイヤー機能が搭載され、最下行にファンクションキーが搭載されているものです。ファンクションキーを押すことで、数字行をFn行に切り替えることができます。なのでワンクッション挟めば無くしたキーも打鍵することができるわけです。

ワンクッション挟む必要があるのでコンパクトではあるものの入力のための打鍵コストは1増えています。(あるいはホームポジションからの移動は小さくて済むので移動コストが1減っているともとらえられます。)

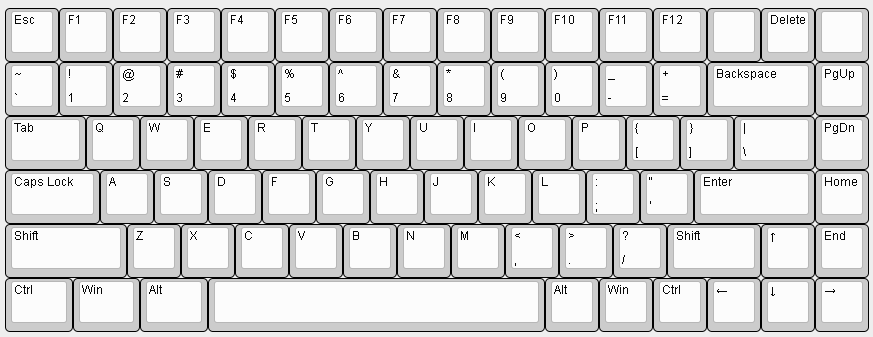

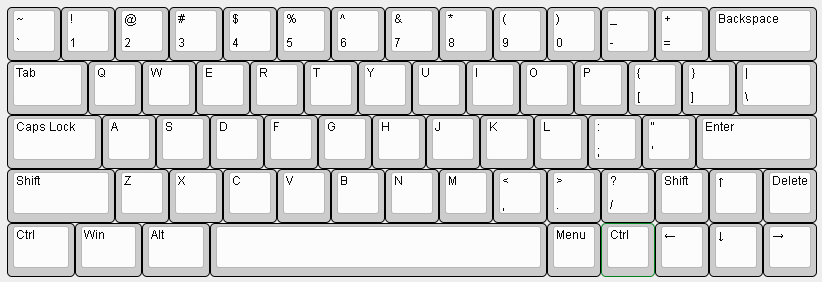

60%

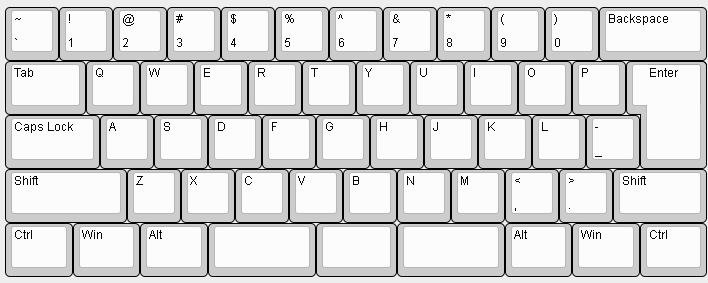

60%はメインの部分のみの配列です。矢印キーも排除されています。以外のキーはすべてファンクションキーを用いてレイヤー移動し入力することとなります。

ここまでくると非常にコンパクトに感じます。HHKBなども60%で人気です。60%以下と75%以上とで複合入力のコストを取るか移動コストを取るかで好みが大きく分かれていそうです。65%は何とも微妙な立ち位置だと感じます。慣れてしまえば60%キーボードはホームポジションから動かずにすべての入力作業を行うことができ、移動コストが低く効率的です。慣れなければ複合入力のコストが高くストレスが高そうです。

というか矢印ぐらい欲しくない?という話であります。

そこで60%にはもう一つの系統があり、2Uシフトを採用したdz60などで見られる配列です。通常の60%に矢印とDelを加えています。この配列はコンパクトでありながら、普段使いで使用するキーを網羅しており実務で使用せず、ネットサーフィンやゲームでのみ自宅でpcを触るという多数の方にとって魅力的な配列です。

思想としては75%や65%に近くとにかくぎゅっと詰め込んだ配列です。・・・75%や65%でも言うようにコンパクトさは優秀ですが右下周りがちょっと使いにくそうですよね。ラフな使用には素晴らしい一方でちゃんと使おうとするとちょっと不便に感じます。

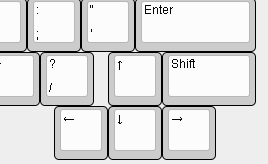

(個人的な好みを言えばshiftを1.75Uのまま矢印の右側に持ってきた下記のような配列の方がぎゅっと詰まらず使いやすいと感じていますが、使用している人は私含め数人しか見たことがないです。お試しあれ)

50%

60%から記号群を除去した配列です。ここからは市販品には基本的になく、自作キーボードらしくなってくると同時に基本的な入力にもレイヤー移動を多用するようになってきます。

個人的に縦横のアスペクト比が美しいのがこのサイズと感じています。50%はISOエンターの方がバランスが良いと感じますがどうでしょうか。

レイヤー移動を行うためにコンパクトサイズのキーボードではスペースが横長なものから分割し複数のキーを搭載するものが増えます(俗にいうサムクラスタでしょうか)。ここにレイヤー移動のキーを割り振るわけです。例えば下記のように6.25U→2Ux2に分割したり

60%より小さくなるとそもそも市販品がないし、キーの配列にそれぞれの独自性が出てきます。同じ%でも、作者によってキー配列が異なってきます。コンパクトキーボードの面白さでもあります。

構成したレイヤーのキーマップを覚え慣れる必要はありますが文章を入力することにおいては必要なキーが搭載されています。右列のキーが2U分近くなり、ホームポジションから動くことなく、手首をひねることなく、入力することができます。この基本的に指以外の動きがほぼいらないというのが大きな強みと思います。

60%より小さくなると一般性が大きく下がり、自分以外が初見で使いこなすことは、レイヤー移動先のマッピングも印字するのでもなければ、不可能になってきます。一般性が下がるのはコンパクトなキーボードの明確な弱点です。例えば他の人も使用する機会がある学校や職場に持って行きづらいですね。

40%

50%からさらに数字行を取り除きました。

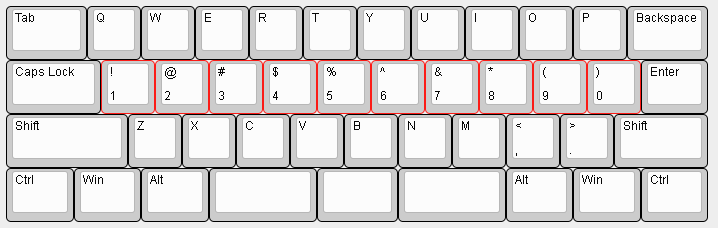

50%で既に基本入力にレイヤー移動が必須となりますから、数字もレイヤー移動でいいということですね。例えば下記のようにレイヤーに数字をマッピングすれば、ふつう数字を打つのに、ちょっと指を奥に伸ばす必要がありますが、それが不要になるということですね。複合入力コストを払い移動コストを削減しています。

例えば記号群入力のためにレイヤーを1枚追加し、数字入力のためにもレイヤーを追加したとすると、キーボードサイズを小さくするごとに覚えるべきレイヤーが増えていくことになります。移動コストはどんどん下がっていく一方で覚えることは増えるわけです。

また見てもらうとわかるように、backspaceやenterが通常と異なるサイズをしています。一概にこのサイズとは決まりませんが、それでも普通のキーキャップで補えなくなり、印字も合わないことが多くなってきます。そもそもレイヤーを多用しますから印字が合わないことは使用の上で問題になりませんが、キーキャップの行ごとの形状が合わなくなってきます。

そう言った理由もあるので、全行が同じ形状であるロープロファイルキースイッチを採用することは薄さ以外にもメリットがあるのですね。

そのほか今回は言及しませんが40%以下では一般的なansiやjisから外れたキー配列のものや左右分割したタイプが顕著に増えてきます。(もちろんキー数が多いキーボードでもありますが、40%以下がキー配列の多様性では主流に思います。)

30%

40%からさらに1列ずつあるいは1行削ったものが30%になります。

1列ずつ削ったものが上のもので俗にQAZなどと呼ばれています。アルファベット+最下行のみになります。

最下行を削ったものも30%と呼ばれます。親指キーがなくなっています。

大別してこの2種類があると思います。

一見して、入力に必要なキー数が不足しているじゃないかと感じると思います。30%からはレイヤー移動だけでなく、同時押し等の複合入力も必須となってきます。

例えばtap dance(単押し、長押し、連打等にそれぞれに割り振る)、combo(あるキーとあるキーの同時押しに割り振る)等です。可能な入力数でいえば無尽蔵に増やすことができます。

個人個人の好みや入力しやすさに合わせた複合入力が設定されます。非常に思想が反映され、面白いと思います。

また複合入力を設定し駆使するということは、想定外の入力を求められたり、アプリケーションのコマンド操作など想定すると合わない場合があります。そのため30%キーボードに合わせてマクロパッドなどを別途用意することも多いかと思います。

30%に限らず、一般にテンキーを単体で使用したりするように、複数デバイスを効率的に使用することは有効だと思います。

30%以下についてはもはや入力方式が異なったり、キーマップがqwertyでなかったり、良くも悪くも普通ではないと思うし経験もないので割愛します。

おわり

個人的な好みでいえば50%が美しく、40%が気持ちよく、60%(矢印含)が汎用性が高いと感じています。しかし効率を求めるとサイズ別に複数台用意し使用用途によって使い分けるのが良いですし、1台で済ませようとすると公約数を取り60%という妥協にまみれたつまらない答えに至っています。

GUIアプリケーションを使用するとなると結局60%以上かそれ用のマクロパッドを用意するかは必要なのですよね。

またテンポが悪くなるのでレイヤー移動以外の複合入力はあまり好かないです。30%をあまり使わない理由です。

ちょっと必要になったのでサイズについてテキトウにまとめてみました。加え配列についても所感を述べておきたいところであります。

コメント