- Home

- 一覧

-

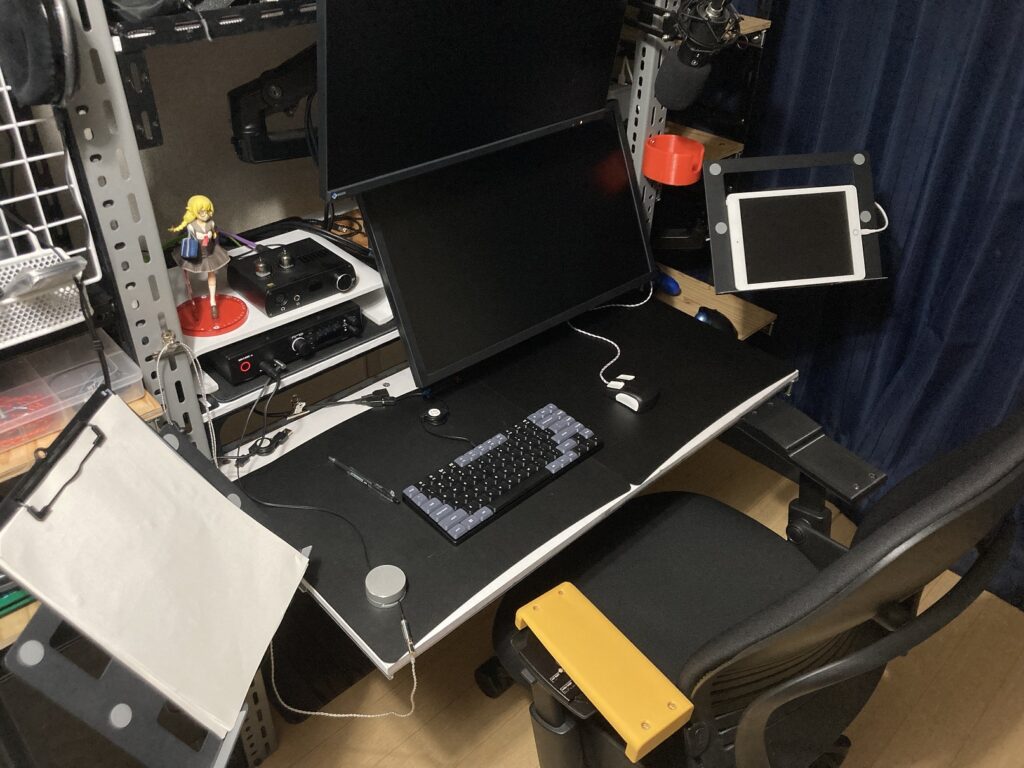

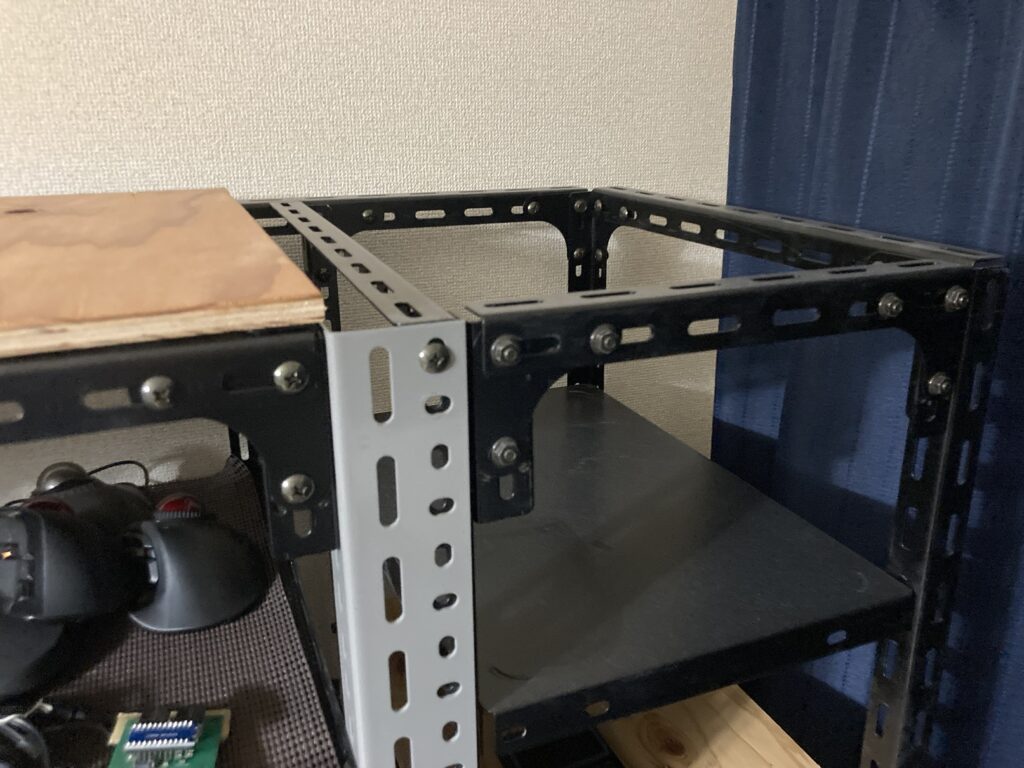

省スペースなアングル・スライドPCデスクを自作する

2022年春から着手し夏にデスクを自作しました。

アングルラックを骨組みにスライドレールと合板を天板・棚板としたデスクです。

もう着手から1年経つしいつまでも整備終わらないので投げます。

紹介

収納状態

奥行き45cm(骨組み)+α

横幅180cm

高さ150cm

不使用時は収納し動線を確保できる→省スペース!

骨組み→スチールラックの北島カラーアングルhttps://www.kitajimasteel.com/

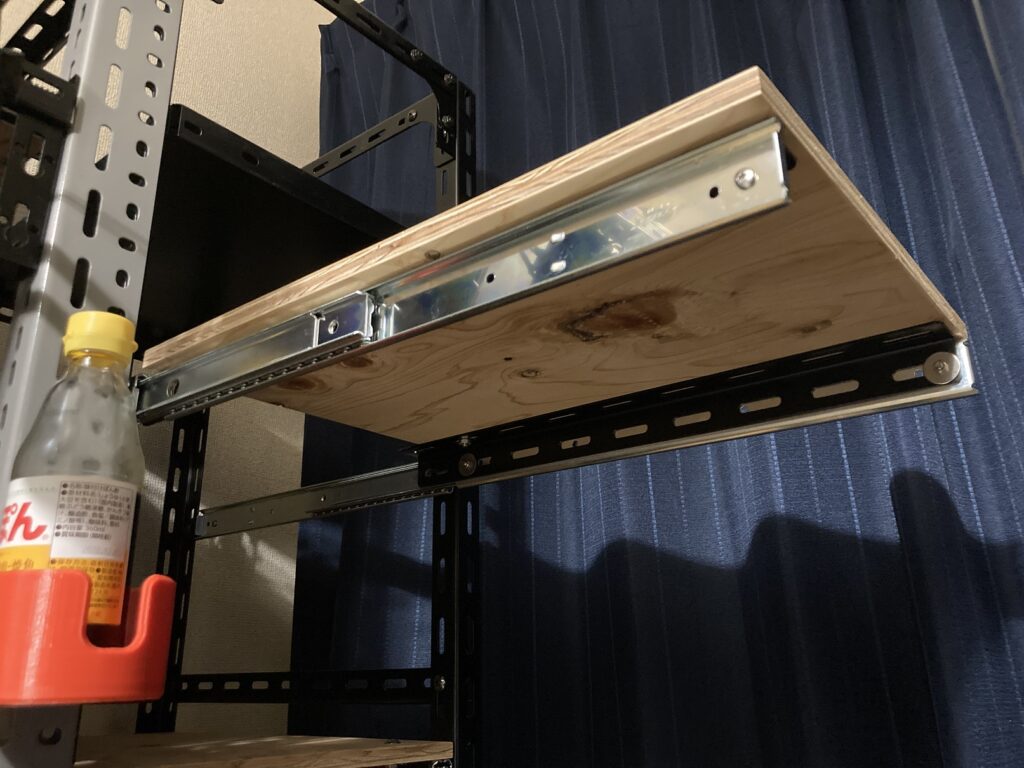

天板を引き出す

奥行きが90cmになる→足を伸ばせる

引き出しを引き出す

手を伸ばさず引き出すだけでアクセスできる

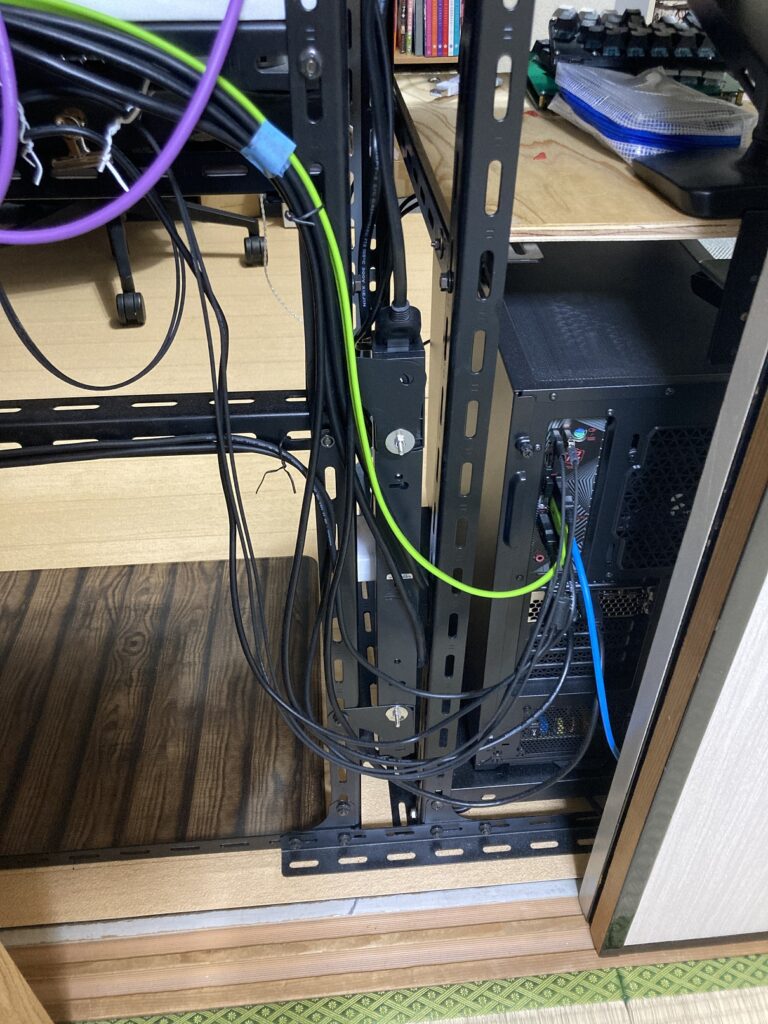

背面

合板でサンドイッチしたポールにモニターアームを通す。

デスクに固定されておりポール揺れに強い

径がぴったり合ってないんだけど使えてるからヨシ

ポール上段物置スペース

メモ下部

メモ上部

上部メモ

スライドレールはミスミのベアリング式のもの。スムーズ。

合板はやすりがけ、ステイン、蜜蝋ワックスで処理した。

大変すぎてだいぶ適当になったけどまあ

棚板→12mm 420×300×12mm 5枚セット【出雲桧】

正面こんなもん

横デュアルも縦デュアルも行ける

下からメモ

広々

ねじ止め式なので3cmピッチで手動昇降。現在63cm天板高さ

天板→針葉樹合板 厚み12mm 900×450mm 4枚セット

下からメモ

天板あたり

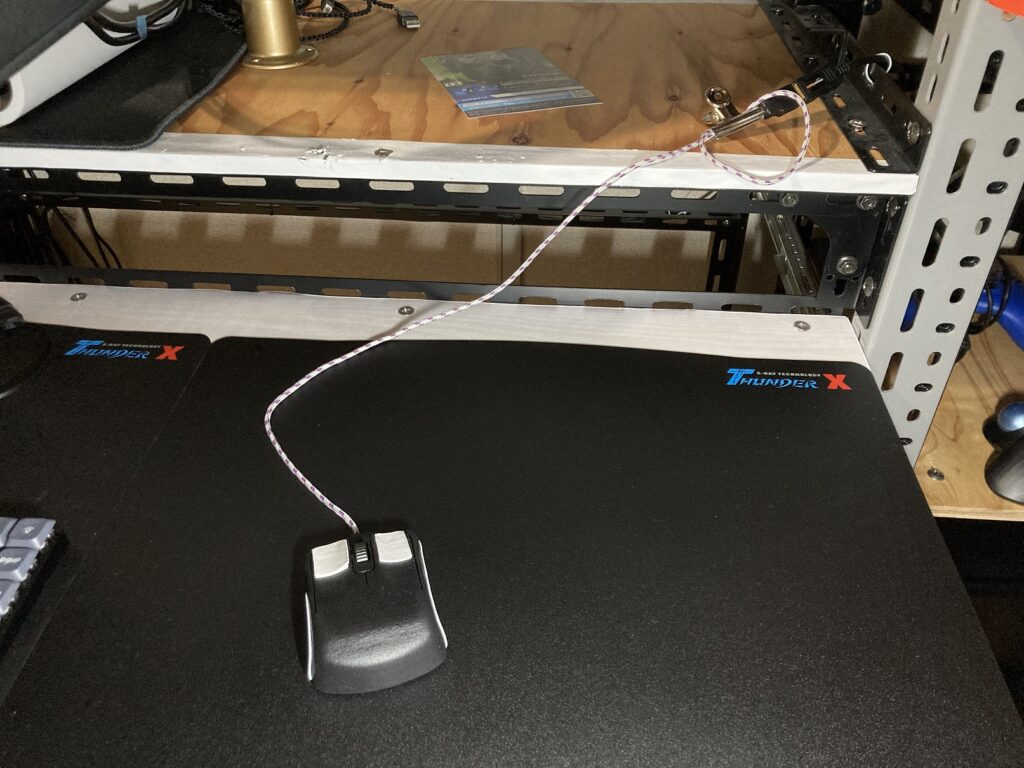

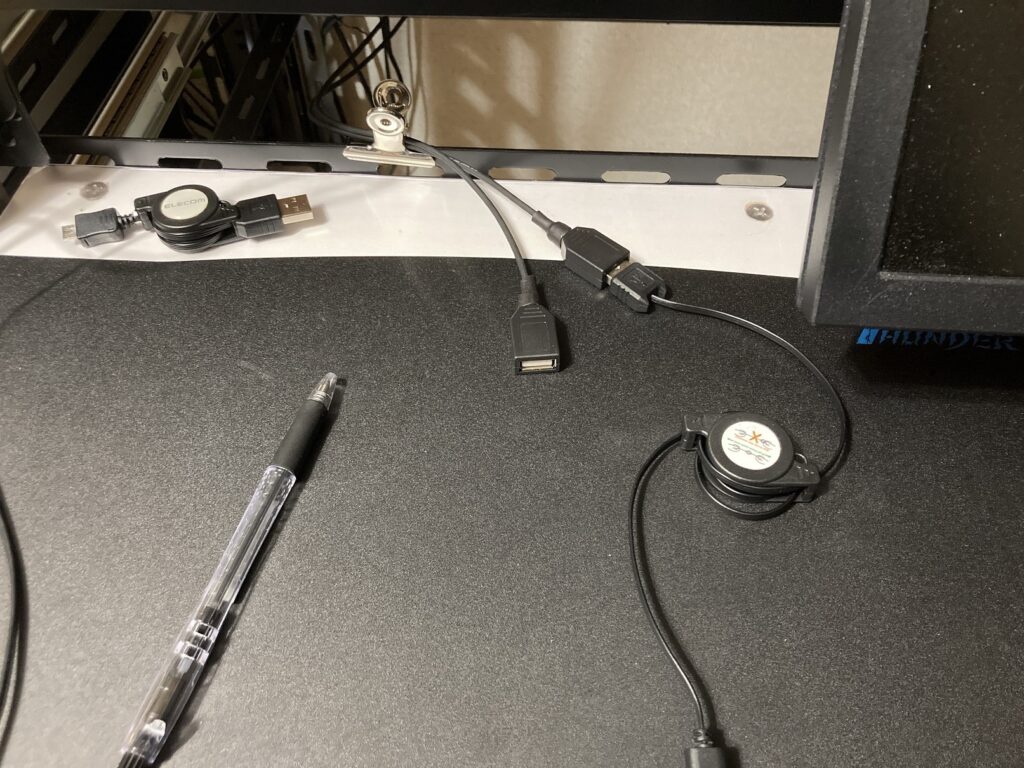

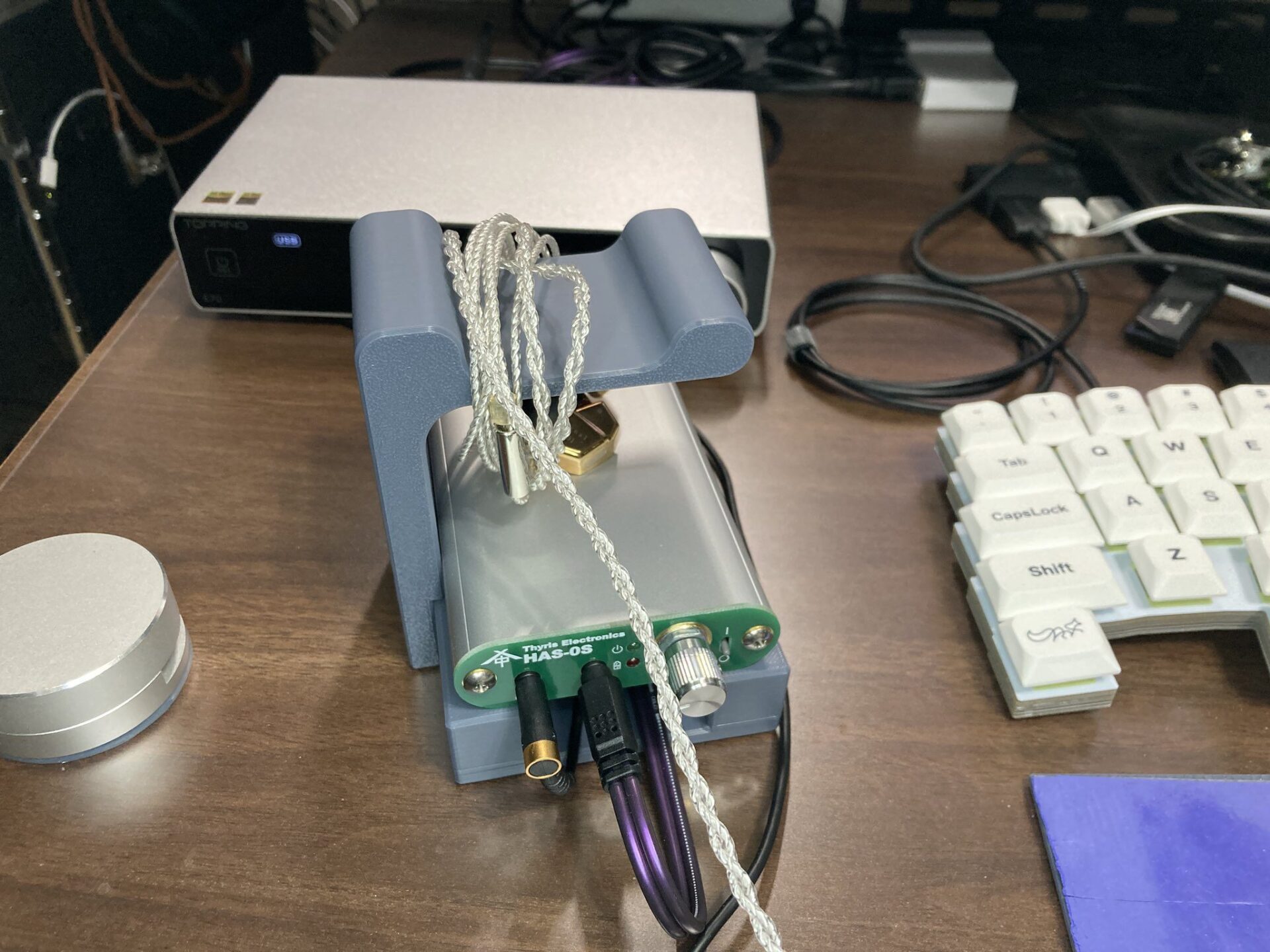

USBは手元まで延長

ヘッドホン掛けはダイソーウォールラックで機能性満たせるしこれでいいかになった

見た目は微妙。

初期組み立て材料費は15万ぐらいしたかも。

アングル材、スライドレール、合板、モニターアーム周り中心にいろいろ

組むのも結構かかったけど合板の処理が一番時間かかったかもしれない。反省。

そもそも賃貸の一室でやることじゃない

写真からいろいろ読み取っていただけたら面白いと思っていただけたら嬉しいと思います。絶賛使用中なので外からの批評ができない。

以下怪文書殴り書き一部。

構想等

3か月ぐらいいろいろ考えて永遠にメモとスケッチをとっていました。

いろいろな案がありましたが環境等考えて最終的には初期案にあったアングルデスク+スライド天板に決定しました。

要素で見ていくと新規性のかけらもありませんが、今の部屋において最強ではなくとも一つの最高のデスクができたと思っています。

というのは実現したかった要素は3割程度しか盛り込めていないのですよね。

それでも3か月悩んだ末にこれで行こうと決定したのですからその時点におけるベストの選択をしたと思っています。

おわり

なかなか全体に手を付けられずいまだに未完成というか未整備な部分多くて仮置きのまま使っているのだなあ

引っ越したとしたら新居にあったデスクを新しく選ぶのだろうからもう組むことはないと思いたいけれど、組み方なんて覚えていられないからメモ。

構想固めてからの一発勝負デスク組みだったのでかなり見た目悪いし不出来なのは仕方ないと思いたい。思ったものを完成はさせたが完成度自体は低い汚い

そもそも企業様が自作する必要のない素晴らしいデスクを販売してくれればよいだけの話なのだ。

天板に足を生やしただけのデスク以外にもユニークな機能的デスクを販売してほしい。

改めてみると独自性などなくどこかで見たような要素の集合なのだが、このデスクは世界に一つしかないので胸を張ろう。

組んだころから時間も経ち、シンプルなでかいデスクの良さも感じられたり。しかしまあ部屋が狭いのでできないのだよな。

前の記事:FPS向けのゲーミングアームレストを作る

-

[Tips]サッケード抑制と空間定位

人の目の話題

視界のうち良く見えている範囲は狭く、広く見るために私たちは無意識に眼球を動かしている。

眼球運動には大きく分けて2種類ある。

サッケード・・・跳躍性眼球運動

スムーズパシュート・・・活動性追跡眼球運動

サッケードは急な静と動の繰り返しであり、スムーズパシュートはゆっくりとした眼球運動である。

サッケードは通常1秒間に3回ほど行われている。

実際どのように眼球が運動しているかを意識してみると、見るという行為においてサッケードが占める割合が思いの外大きいことがわかる。

文章を読むときであれば、滑らかに追うのではなく視線をジャンプさせながら読んでいる。

このサッケードの速度はは非常に速く毎秒700度相当にも及ぶという。そのような速度でカメラを動かした映像を見てもブレブレだろう。

しかし私たちの視界はそのようにはならない。脳が処理していることによりこの視界のブレを感じないのだ。

サッケードに対して行う脳の処理を二つ挙げる

・サッケードの視覚抑制

・サッケードの空間定位

サッケード抑制

目をカメラのように考えるとサッケード中、網膜上には素早い視点移動に合わせ、高速に動く像が映っているはずである。

視点を移動させるとき眼球が回転するが、その際本来見えているであろう映像を知覚することはない

サッケード中の網膜像のブレに気づくことはなく、外界は安定して見える。

サッケード中、視覚は何を見ているのだろうか。脳はサッケード前後で受容野のリマッピングを行っていると言われている。

脳はサッケード直前、サッケード後の活動を予測しておりサッケード中の視覚は予測的に補完されている。

マイクロサッケード

視線がとどまっている間にも、私たちの目は細かくサッケードを繰り返している(マイクロサッケード)

マイクロサッケードにより人は完全に静止した世界を眺めるとき、刺激に変化がないため視界が喪失する。

このマイクロサッケードは安定した視界を得るために行われており、抑制されると視覚が消失する現象が起きる。

ある物体を注視していると視野周辺部の視覚能力が低下する。しかし注視しているものに意識が向くため周辺視野の喪失に気づかない。

実際意図的にマイクロサッケードの抑制を行うこともあり、針に糸を通すときなど精密な視覚情報が必要な時がそうである。

マイクロサッケードが多すぎると視覚が不安定になり、少なすぎると注視中の視覚が失われる。

サッケードの空間定位

サッケード中、網膜に映る像は移動するはずであるが、外界が動いたと感じずに知覚される

サッケード前後では網膜像がずれており、移動しているにもかかわらず見ている世界は微動だにしない。

人の視界は二種類の座標系で考えることができる

目や頭を動かしながら動くものを見るときの網膜上に映る物体の動きは非常に複雑になる

というのは目の動き、頭の動き、物体の動きのベクトル輪になり網膜座標系での動きは実際の物体の動きを意味しない

実際の絶対的な物体の動きを外界中心座標系と呼ぶ。

ボールが落ちているさまを右に移動しながら見ると、視界にはボールは斜め下に動いているように見える。

自分に対して物体がどう動いているかを知りたいのであれば網膜座標系でよい(斜め下に動く

しかし物体が外界でどう動いているかを知りたいこともある。

つまりこのとき外界に対する自分の動きと外界に対する物体の動きを分けて脳が処理する必要がある

人の脳は物体の運動と自己の運動を分けて処理することができる。

これを司る部分は、背景の動きに反応することで物体の実際の動きを見分けていることが分かっている

周辺視野と中心視野

中心視野を司る部分は色彩に対して鋭敏な錐体細胞が高密度に存在し物体の運動を鮮明にとらえることができる

周辺視野を司る部分には 明るさに対して鋭敏な細胞である桿体細胞が高密度に存在し物体が動いたかどうかをとらえることができる

メカニズムや詳細等は下記引用元参照

元文献内にて引用されている論文等も読んでみると面白かった

空間知覚:物体の運動知覚に関与する視覚 – 前庭情報統合の神経基盤

おわり

前の記事:曲線をなぞるブラウザAimゲーム「Curves game」 の再配布

-

[PC設定]Nvidia GPUドライバーを入れる

グラボのドライバーインストールメモ

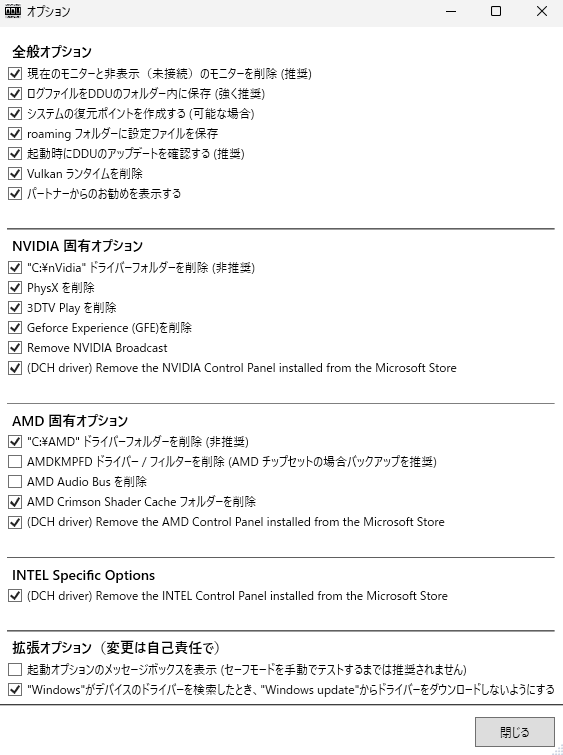

DDU

DDU(Display Driver Uninstaller)

Display Driver Uninstaller Download-guru3d

インストールされているグラボドライバーをちゃんとアンインストールしてくれるというやつ。

guru3dに説明が載っている

①DDUをダウンロードしてくる。インストール版もあるけどどっちでもよさそう

②ネットワーク接続を切るまたはLANケーブルを抜く

③Winsowsアップデートを停止

④DDUを起動し適当にチェックを入れる

⑤削除して再起動

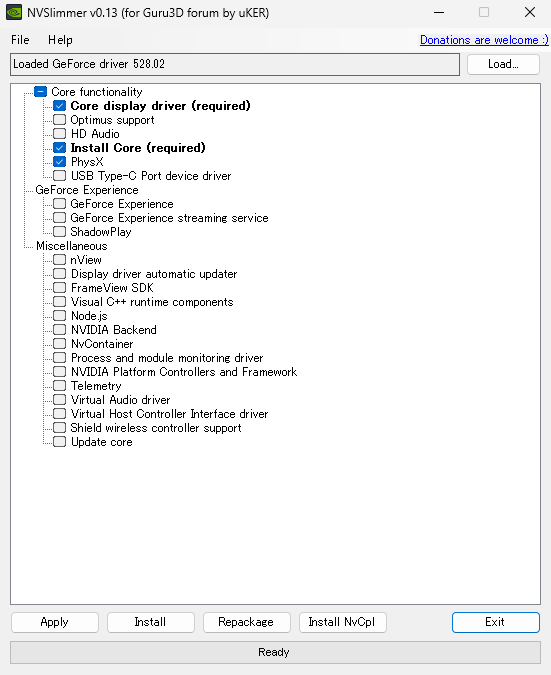

NVSlimmer

Nvidiaドライバーを必要な機能だけインストールするものです。

NVSlimmer 0.13とかで検索すると色々出てくるのでダウンロードしてきます。

インストールしたいバージョンのNvidiaドライバーもダウンロードしておきます。

NVSlimmer.exeを実行

インストールドライバファイルをロードし必要なものにチェックを入れます。

required以外はモニターから音出すならHDAudio、録画するならExperience、なんか画面に情報出したい人はflame view sdkを入れるといいのかもしれない。

physxは太字だけどいらなさそうよくわからん

Applyしてインストールする

NvidiaコントロールパネルはゲーミングTNパネルモニターは色が良くないので、敵の見やすさとか関係なくデジタルバイブランス80%ぐらいまで上げないと普段使いから見づらいと思う。

Nvidia profileinspector

たまに話題になるゲームキャラとか地形とかを粘土化するのに使われているやつ。

Nvidiaコントロールパネルより詳細な設定を行うことができる。

おわり

前の記事:Windows11不要なアプリを消す

-

[PC設定]Windows11不要なアプリを消す

windowsをインストールした後いらないアプリケーション等が勝手に入っていて不快です。

消し方メモ

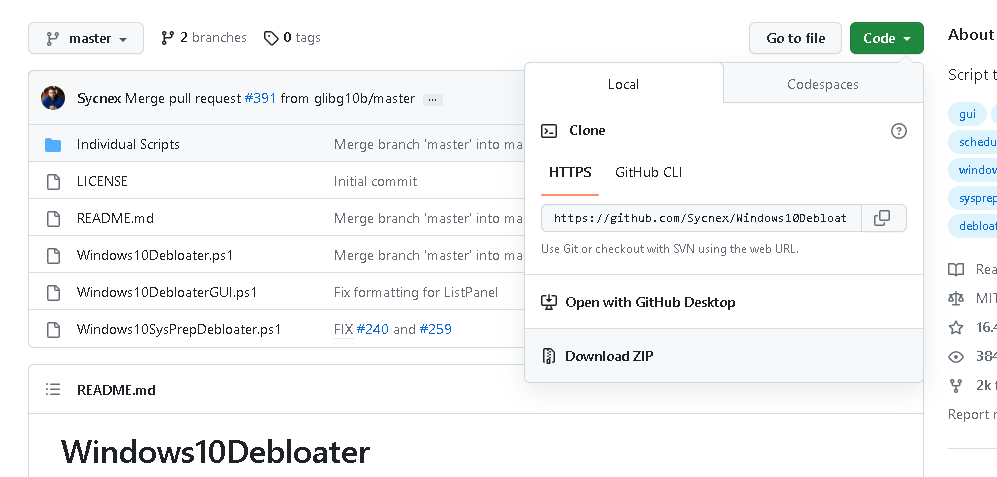

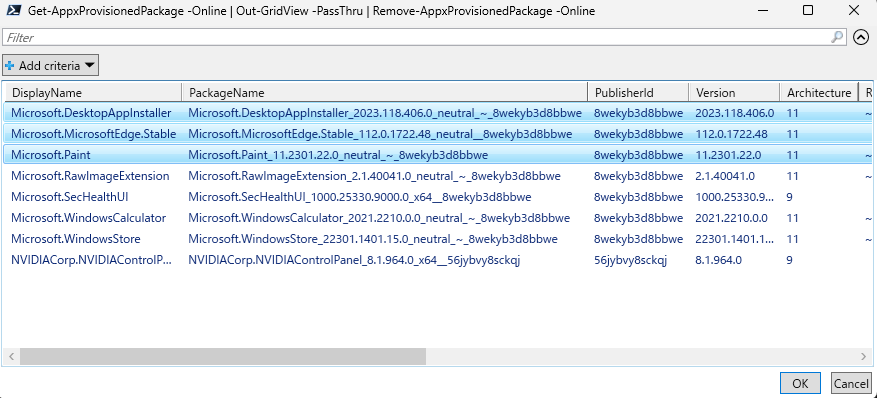

Windows10Debloater

Windows10DebloaterはGUIでポチポチ押すだけでごみを消すことができます。windows11で完全に動作はしないようですが大部分は動作してくれます。

githubからダウンロードしてきます。→https://github.com/Sycnex/Windows10Debloater

Windows10DebloaterGUI.ps1ファイルを管理者で実行します。

powershellを管理者で実行しファイルを保存したフォルダまで移動しファイルを実行します。

cd <フォルダパス>移動して

.\Windows10DebloaterGUI.ps1実行

Windows10Debloaterが起動します。

BLOCKLISTを編集する(要らないものにチェックをいれ、必要なものはチェックを外す)

REMOVE WITH BLOATWAREを押すと消せます。

使い方の詳細はgithubに書いてあるのでよく読むとよいと思います。

コマンドからms storeのアプリを消す

こちらのnutanixのブログにやり方が書いてあります。

![]() 404Title

404TitlemsstoreのアプリはUniversal Windows Platform (UWP)と呼ばれます。

Installed Appsは%localappdata%\packagesに、

Provisioned Appsは%ProgramFiles%\WindowsAppsにあります

ユーザー初回ログイン時に二つを照合し、Provisioned AppsがInstalled Appsにコピーされます。なのでOS再インストール時にはいらないアプリが復活します。

これらのアプリを確認してみます。powershellを管理者で実行してコマンドを実行していきます。

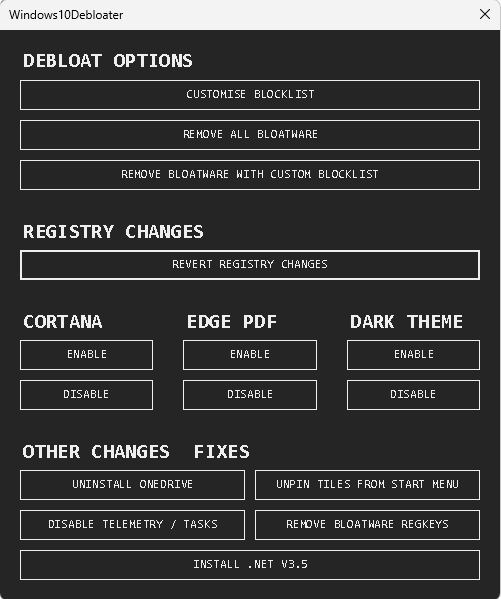

provisionedアプリ

つまりprovisionedアプリは今インストールされているアプリではなく、新しくいユーザーを作成したりOS再インストールしたりした時にインストールされるアプリです。

どうせ消してしまうなら最初から消してしまえばよいです。

Get-AppxProvisionedPackage -Online

provisionedアプリ一覧を表示できます。

Get-AppxProvisionedPackage -Online | Select PackageNameとすると、名前だけシンプルに表示できます。

provisionedアプリを消すにはこのようなコマンド

Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName “(PackageName of App)”試しにカメラアプリを消してみます。コマンド実行後にprovisonedアプリ一覧を確認してみると消えていることが確認できます。(Get-AppxProvisionedPackage -Online | Select PackageName)

Remove-AppxProvisionedPackage -Online -PackageName “Microsoft.WindowsCamera_2022.2210.9.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe”installedアプリ

こちらはインストールされているアプリです。

Get-AppXPackage -AllUsersGet-AppXPackage -AllUsers | Select Nameこれらで同様に確認することができます。

またこのselect nameで確認できるのは短縮された名前のためこのままだとremoveコマンドが実行できません。

Get-AppXPackage -Name “(Name of App)” -All Usersとする必要があります。

Get-AppXPackage -Name “(Name of App)” -AllUsers | Remove-AppxPackageこれでprovisioned同様にアプリを消すことができます。

試しにカメラを消してみます。

Get-AppXPackage -Name “Microsoft.WindowsCamera” -AllUsers | Remove-AppxPackageGUIで消す

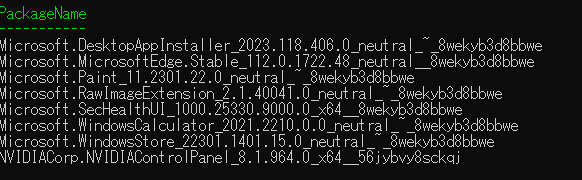

Get-AppxProvisionedPackage -Online | Out-GridView -PassThru | Remove-AppxProvisionedPackage -Onlineを実行します。任意のアプリを選択し、OKを押すことで消すことができます。

installedアプリも同様にGUI操作することができます。

Get-AppxPackage -AllUsers | Out-GridView -PassThru | Remove-AppxPackagewindows11はタスクバーに不快なウィジェットというものが追加されていますが、これもここから消すことができます。windows web experience pack

とかとかいろいろいらないアプリ多いので消してしまいましょう。

おわり

GitHub – Sycnex/Windows10Debloater: Script to remove Windows 10 bloatware.Script to remove Windows 10 bloatware. Contribute to Sycnex/Windows10Debloater development by creating an account on Git…![]() 404Title

404Title必要な部分だけ簡単にまとめましたが元を見てください。

スタートメニューがきれいになった!!!

また別の話ですがこちらではサービスとタスケジューラを無効化する手順が紹介されています。

レジストリエディタやpowershellの使い方を少し学べて勉強にはなりましたが、とりあえずサービス・タスクスケジューラは基本放置がよいと感じました。読む価値はあると思います。→

Windows OS Optimization Essentials Part 3: Services & Scheduled Tasks

前の記事:Windows11 ショートカット

次の記事:Nvidia GPUドライバーを入れる

-

[PC設定]Windows11 ショートカット

ショートカットメモ

ショートカットファイル

ショートカットを作成で入力する場所に突っ込む

サウンド mmsys.cpl 音量ミキサー SndVol マウスのプロパティ main.cpl マウスカーソル Cursors スタートメニュー “C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs” スタートメニューユーザー “C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs” タスクバー “C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar” 設定 Ms-settings: コントロールパネル control ネットワークの接続 ncpa.cpl コマンドプロンプト cmd powershell powershell レジストリエディタ regedit サービス services タスクマネージャー taskmgr デバイスマネージャー devmgmt.msc パフォーマンスオプション SystemPropertiesPerformance ドライブの最適化 dfrgui.exe タスクスケジューラ schtasks システム情報 msinfo32 システム構成 msconfig パフォーマンスモニター perfmon リソースモニター perfmon.exe /res グループポリシー gpedit システムのプロパティ sysdm.cpl 電源オプション powercfg.cpl フォルダオプション control folders 電卓 calc ショートカットキー

Win+X システムメニュー Win+E エクスプローラー Win+I 設定 Win+数字 タスクバーからアプリを表示 Win+D デスクトップと切り替え alt+Tab ウィンドウ切り替え Win+Tab タスクビュー Win+R 実行 Ctrl+Z 戻す Ctrl+Y 戻すを戻す Ctrl+X 切り取り Ctrl+C コピー Ctrl+V 貼り付け Ctrl+N 新規 Ctrl+S 保存 Ctrl+F 検索 Ctrl+A 全選択 Win+矢印 ウィンドウ移動 alt+矢印 フォルダ移動 Shift+矢印 範囲選択 Ctrl+Shift+Esc タスクマネージャ F2 リネーム F3 検索 F5 再読み込み F6 ひらがな F7 カタカナ F8 半角カタカナ F9 全角alfabet F10 alfabet おわり

前の記事:Windows11 フォルダーオプション・パフォーマンスオプション

次の記事:Windows11不要なアプリを消す

![[自作マウス]op18kv2 mod①FDMで様子見てみる](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2026/01/image-15-2.jpg)

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[自キ]BNY6X V2 ②GH60互換60%キーボード試作品届いた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3788.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る④Nitingale B2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3549.jpg)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]BNY6X V2 ①GH60互換60%キーボード設計する](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-6.png)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)