- Home

- 一覧

-

[デスク]VESA拡張してモニターを増設した

ergotron trace dualモニターアームを使用したデュアルモニター環境で生活していました。普段は片方を動画等垂れ流すのに使用しているのですが、PC作業時には2枚とも埋まってしまうことが多いです。それでも問題はないのですが、せっかくなのでモバイルモニターを追加してトリプルモニターにしてみました。

余談ですがergotron trace dualはよいものです。メインがdellとeizo、それぞれ35000円程度の24インチモニターですが、ergotron trace dualはその合計より値段が張ります。モニターアームだけなのに。頭おかしいのかと思いますが思い切って購入してよかったもの筆頭です。

何が優れているのかというと片手で両方のモニター2枚を自由に3次元移動できます。amazonブランドのergotron lx oemを4本ほど所有しており以前は気に入って使用していたのですが、基本的にモニターを移動させない運用になります。姿勢を変えて、モニター2枚を位置調整してなんてやってらんないですからね。 lxのようなアーム型のものは動かし方も関節に制限されモニターを動かしやすいとは言えません。机を壁に張り付かせるとその制限はさらに大きくなります。モニターを動かさないのならばアーム型でなくポールクランプ型のモニタースタンドでよいのではないかと思えてきます。

そう極端に捉えるべきではないですが、traceはその点モニターを頻繁に動かす場合、少なくとも私の環境ではすべてを解決します。モニターはまとめて、片手で軽い力で、自由に動かすことができ、その動きは可動域の中で制限されません。、、、ただただ高いですが。

78000円で環境をアップデートするとして、モニターアームはPCやモニター、デバイスと比較して直接何かの性能向上には関わりませんからどうしても優先順位は下がります。私もそう思います。しかし直接的に目に見えるスペック向上は果たさないものの、かなり私のPC環境は快適になりました。色々環境が揃っているがモニターアームには手を付けていない人には一度体験してほしいモニターアームです。24インチ3枚だとさすがに使いこなせないですが、縦置きのモバイルモニターであれば許容範囲内です。もとよりデスクの右寄りにモニターを配置していたので左側に追加し、デスクのバランスも若干いい感じに。

VESA穴のねじ止めにオスメススペーサを使用し、そこにアングル材を固定し拡張しています。Amazonで売っていたので長尾製作所のスペーサ―を使用しましたがM4ならなんでもよさそうです。

アングル材はデスクを自作した際に余っていたキタジマのものを使いました。不格好ですがまあ固定できています。

購入したモバイルモニターは謎ブランドの14インチのものです。縦置きするとちょっと小さいですが24インチの隣にちょうどいいです。画質はまあですがゲーミングモニターよりはましで、ゲーミングモニターてほんとうに発色悪いんだなと思いました。

15000円で購入しましたがこれ以上いいものをと思うと普通にいいモニター変える価格になってきて難しいですね。

ケーブルは映像出力用のHDMIと給電用のUSBを接続しています。給電はeizoのモニターについているUSBハブから行っています。特に動作に問題もなく、モバイルモニターの省電力さは素晴らしいですね。

デュアルでも何とかなるけど3枚目があると動画垂れ流したり大画面必要ないものに使ったり、あったらあったで余裕が出て便利ですね。

-

[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした

しばらく充電用のACアダプタやケーブルは、デスク上に配置していました。デスク上でケーブルを引っ張ってきて充電してと生活していたのですが、ケーブルが邪魔なのとデスく奥に手を伸ばす必要があったので天板裏に移設してみました。

デスク裏右側の端っこの方に張り付けています。充電時にちょうどよく、マウス操作の邪魔にならないような位置です。まあ移動させたくなったら張りなおせばいいだけなので半ば適当です。

充電ケーブルは2本引き出しています。最近だとモバイル端末のほかにTWSイヤホンも買ったので充電しています。lightningそろそろ消し去りたい。

横から見るとこんなんで薄くコンパクトにケーブルをまとめてくれるのでよいケーブルです。ACアダプタも個人的に大きいなと思うのですが電動昇降デスクの骨より飛び出さず、まあ悪くはないサイズです。

引き出した図。ケーブルを引き出して充電しながらマウス振り回してゲームしても手に干渉することはありません。ケーブルが占有するスペースも最小限でデスク上でガサゴソする際に邪魔になることもありません。

充電するときは手元からケーブルを引き出してきて、充電が完了したらぱっと巻き取って収納完了です。手元で素早く完結していて快適です。

そもそもでいうと天板裏にガジェットを張り付けてどうこうとか、収納バスケットや棚を設けるというのはデスク界隈では人気そうですが私は好きでないです。まずシンプルにダサいですし。椅子でグルんぐるんまわって足を運動していたらぶつかり得ますよね。デッドスペースを有効活用しているようで、ただの邪魔です。今回私が天板裏に張り付けたのは上デスクなので足が絶対に当たらないためです。先述したように十分な高さが確保されており手も当たらずなんの邪魔にもなりません。そして私はダサくても使いやすさが正義なのであります。ダサさは取り回し世の差の前で目をつむりました。

オウルテックの片側巻取りケーブルkatamakiは以前から使用しています。片側のみ巻取りというのが他になくkatamaki一択です。巻取り本体は所定の位置に固定しておきけーブルだけ自在に引き出して収納してすることができます。大柄ですが定位置前提のモノなので気になりません。

ケーブル長はもう少し長いほうがよいなと思いますがサイズ的に限界なのでしょうか。

一応PD対応していますがあまり充電早いと感じることはないです。遅いとも感じないのでこんなもんかしら。張って剥がせる両面テープも使用していたものを引き続き使用しています。謎ブランドの製品でほかにも売っていそうです。以前はこのテープを使用してkatamakiを固定及び縦に積むために使用していました。

天板裏にいろいろ張り付けているのを見ますが、基本的に一度張り付けて固定してしまう場合はこの類のテープがおすすめです。粘着力が強いのですがテープが肉厚なため安全にきれいにはがせるのですよね。そして強く剝がそうとしない限り絶対に剝がれない接着力。様々なアイデアが世にはありますがぜひ試してみてください。安いし。

全面にべったりと張ってしまうと剝がそうというときにとても大変になってしまうので、様子を見て必要なだけの接着面積で使用するのがお勧めです。

今回に限らず、モノの固定に下手にビス止めしたり棚を用意したりするよりこいつの方が都合よくセットアップできることは多そうです。年単位で続投し続けているということはそれだけ満足度が高い製品ということに違いない。おすすめです。

ACアダプタは天板裏に配置しやすく出力も同時にとれるものを新たにいくつか購入比較し、こちらの製品を使用することとなりました。謎ブランドの多ポートACアダプタです。使用しているのは2portなのでこんなに要らないのですが、ケーブル接続で分厚すぎないものなかなかないのですよね。

ACアダプタと言えばコンセント直刺しなものが多いです。また電源ケーブルが取り外し可能で取り回しやすく、また横出しなのも素晴らしい点です。箱型なので天板裏への張り付けやすさもあります。ちゃっちいですがしっかりほしい仕事をしてくれています。よいデスク生活を

-

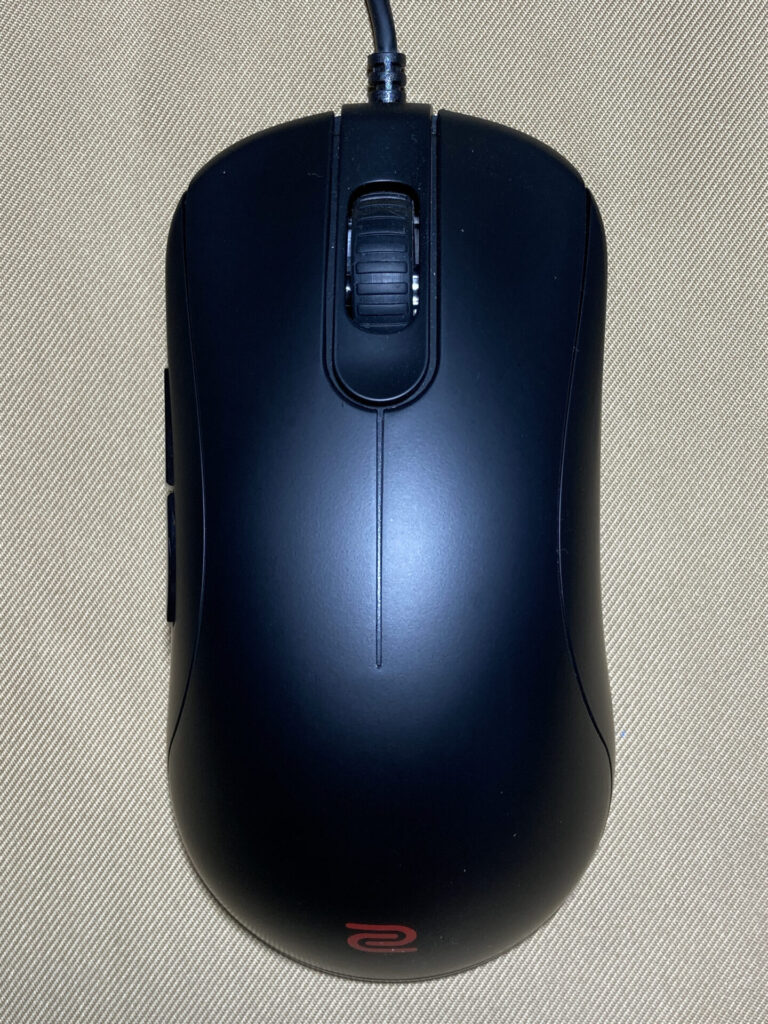

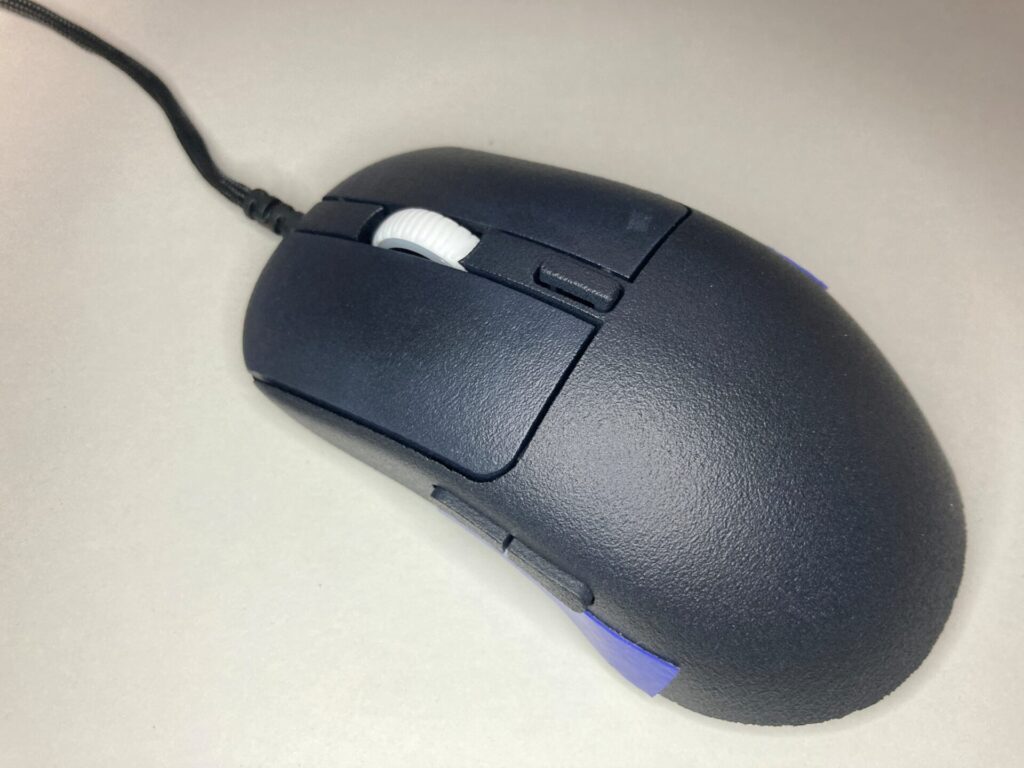

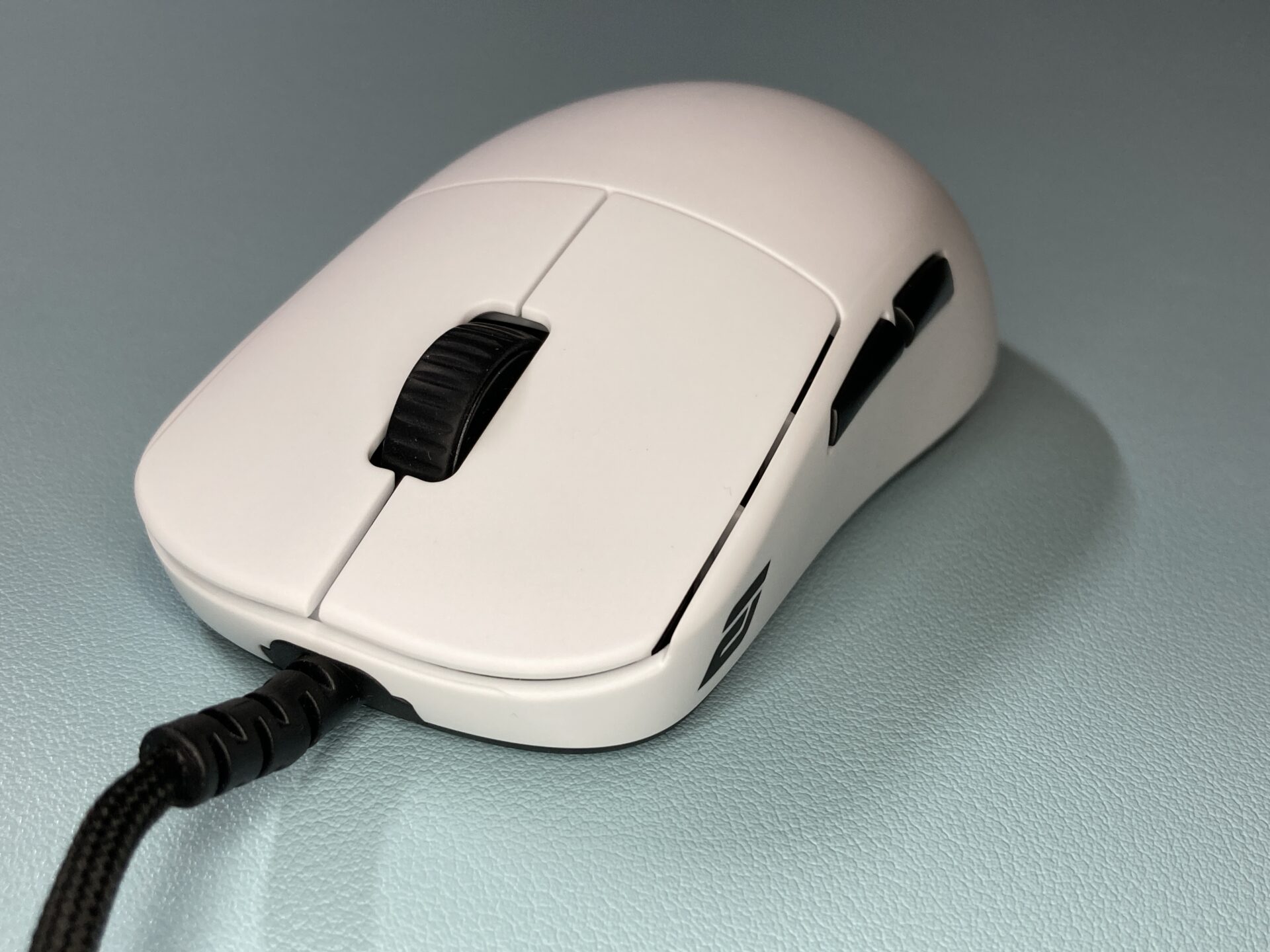

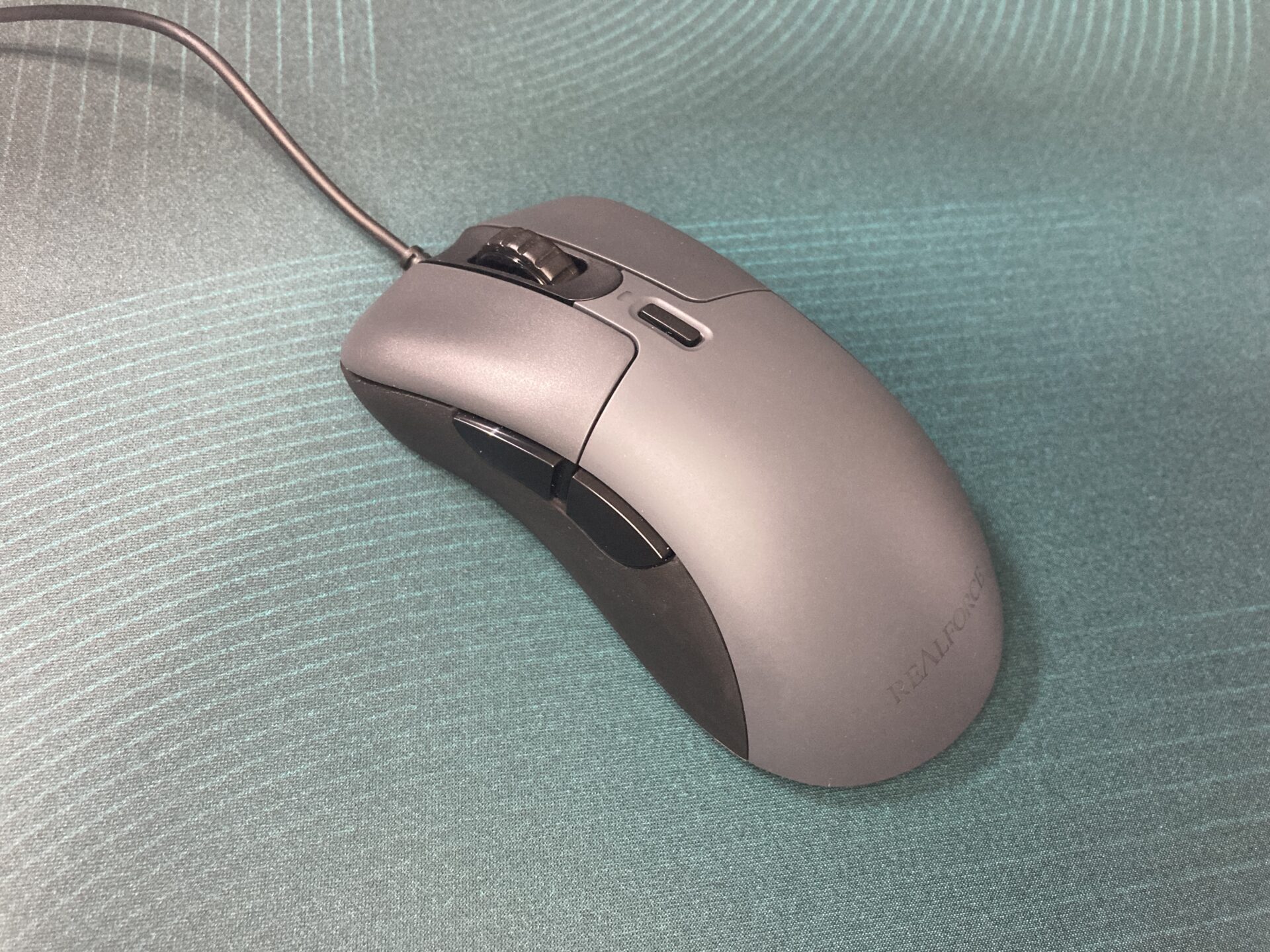

Emils Kaiko有線 マウス紹介

Emils GaminGears Kaiko 3DP Limited Edition 1st Penguins Batchを紹介します。

Emils GaminGearは株式会社Emilsのゲーミングデバイスの企画開発及び販売事業ブランドで2023年に設立された日本のゲーミングデバイスメーカー らしい。

https://gg.emils.jp/KaikoはEmilsのリリースしたゲーミングマウスで、イベント等で公開されたときはZAクローンとして話題になった 気がします。

今回紹介するのはその有線版の限定版、シェルが3Dプリントにより成形されたモデルになります。

2024年1月に予約販売が開始され、同年6月にお届けされました。2万でした。スペック

基板のみの販売ページがあるので抜粋→Kaiko Circuit Board-emils

- L 119mm x W 62mm x H 39.5mm

- 30g

- ポーリングレート8kHz

- メインスイッチ Omron D2FP-FN2

- サイドスイッチ Omron D2LS

- マウスホイール Alps EC10E 取り付け高さ9mm / Omron D2FC

- USBケーブル 2.0m

- M1.7 x 3.5 タッピングビス

サイドボタン左右スワップ可能な5ボタンマウス+背面DPIボタン

ソフトウェアや取説→DOWNLOAD-emils

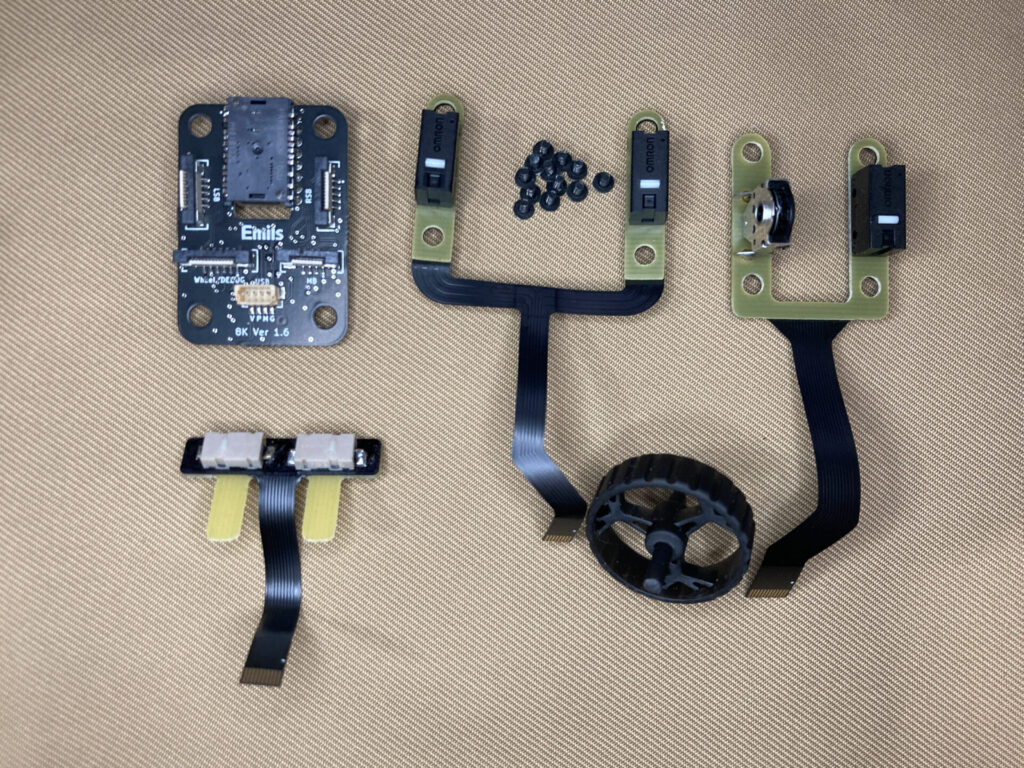

中身

外箱上

外箱横

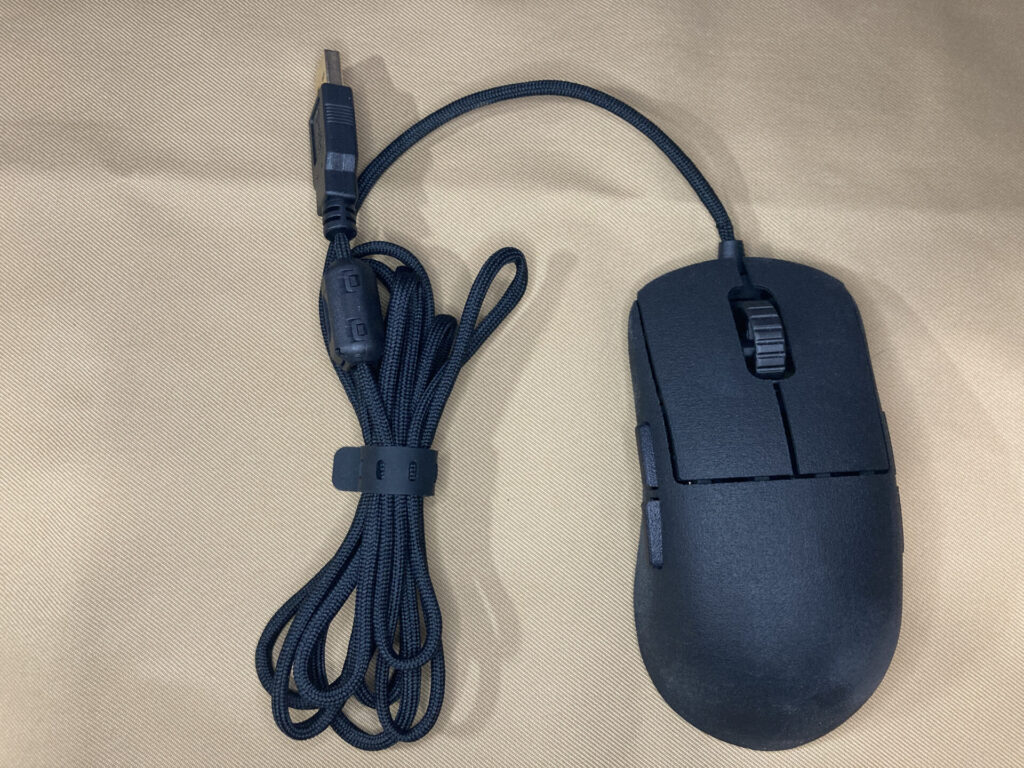

マウス

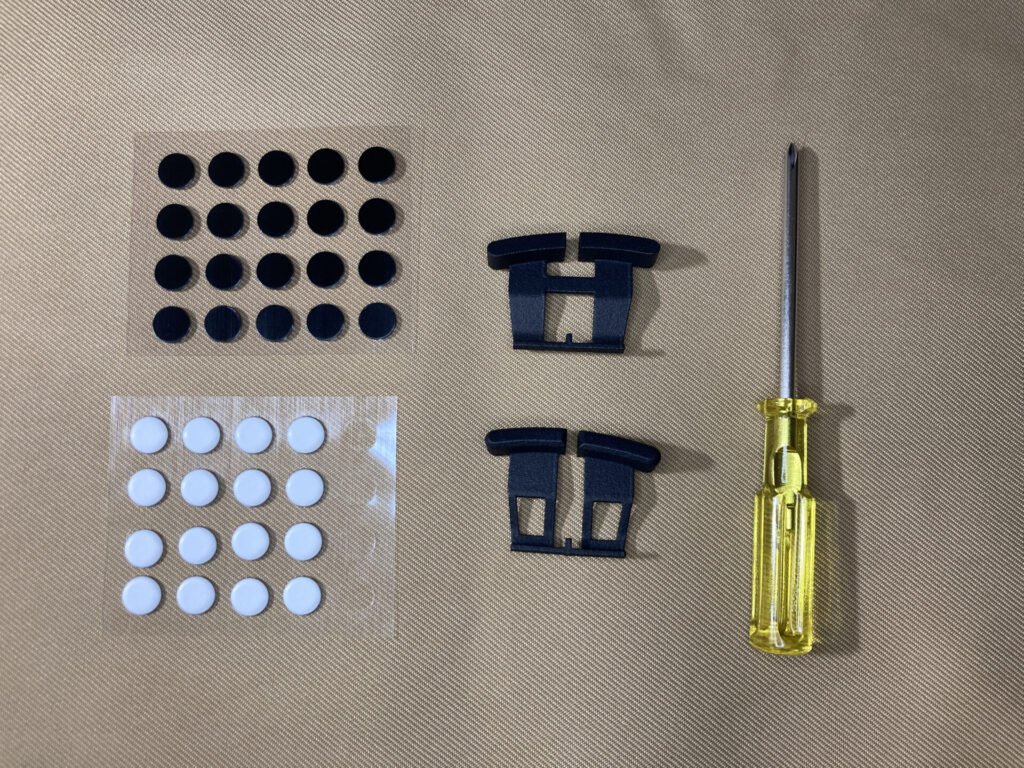

付属品

ドライバー

左右スワップ用サイドボタン

ソールソールは単品発売もされてるものが2種類1シートずつどちらもφ7t0.8サイズ

PTFE Skates for Universal【20pcs】

よくある真ん中がぐっと盛り上がっているやつ。

UPE Skates for Glass Pad【20pcs】

あえて・・・カド、たたせてます。 らしい。あえてなのかどうかは不明。そも丸めていない場合言及しなければならない風潮、デバイスファンの闇は深い。個人的にはバリもなく問題はないと感じるし全然布でも使える。まだ使ってないけど。

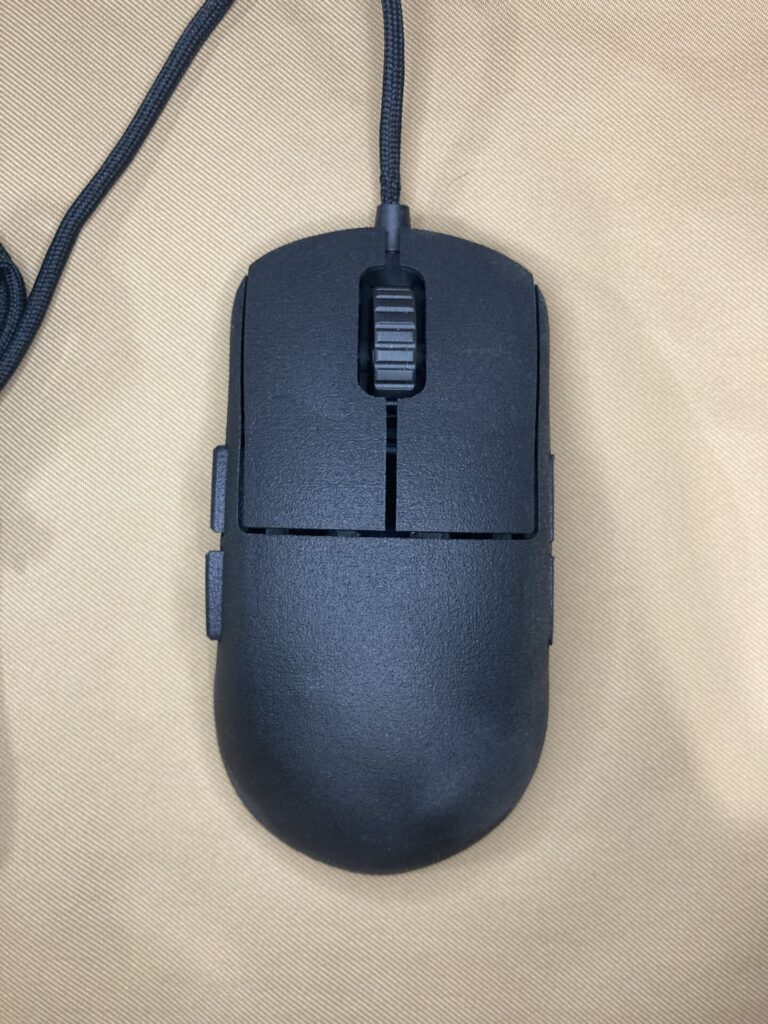

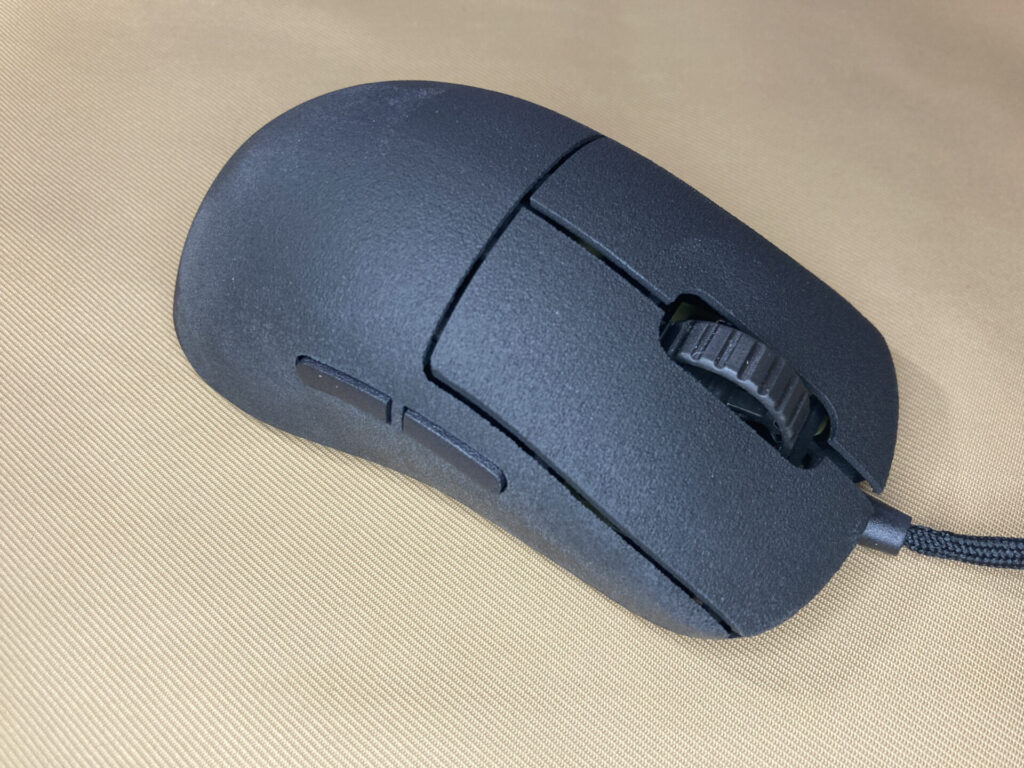

外観

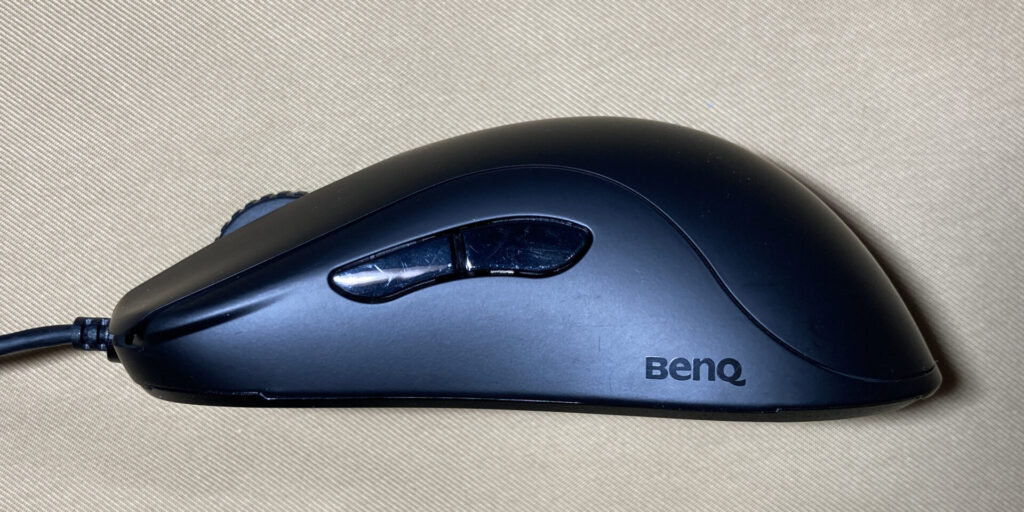

vs ZA13

Zowie ZA13-Bと比較してみると、見てみて持ってみて確かに言われているようにZA13の小サイズ形状ということでいいと思います。おそらくそういう意図でデザイン自体されているのではなかろうか。

ZA13はつまみ持ちには指の屈伸が使いにくいというか若干大きいのですよね。人気の出そうなシェイプです。

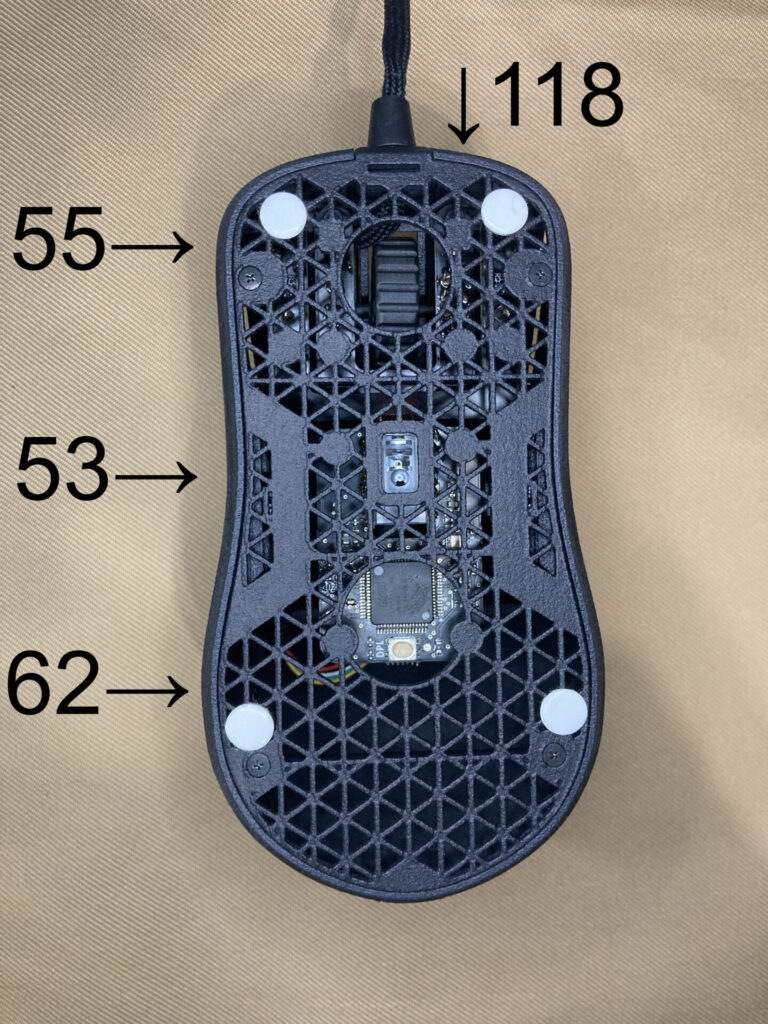

内観

Emils Kaikoはサイドボタンを左右スワップしたりMOD用に基板単体で販売されていたり、分解を前提とされています。

ボトムシェルは1.6mm厚でトラスに抜かれています。底面のねじを外し、7か所爪でトップシェルと噛んでいるのでそれを外すと分離できます。ボトムシェルがけっこうふにゃで割れないように慎重に外す必要があります。

基板は4つに分かれていてそれぞれFPCで接続されます。分かれているのでねじ数は多いです。センサー基板が分離しているので自由度が高そうですが接続のFPCによりいくらか制限されそうです。

ホイールは光造形ぽい。

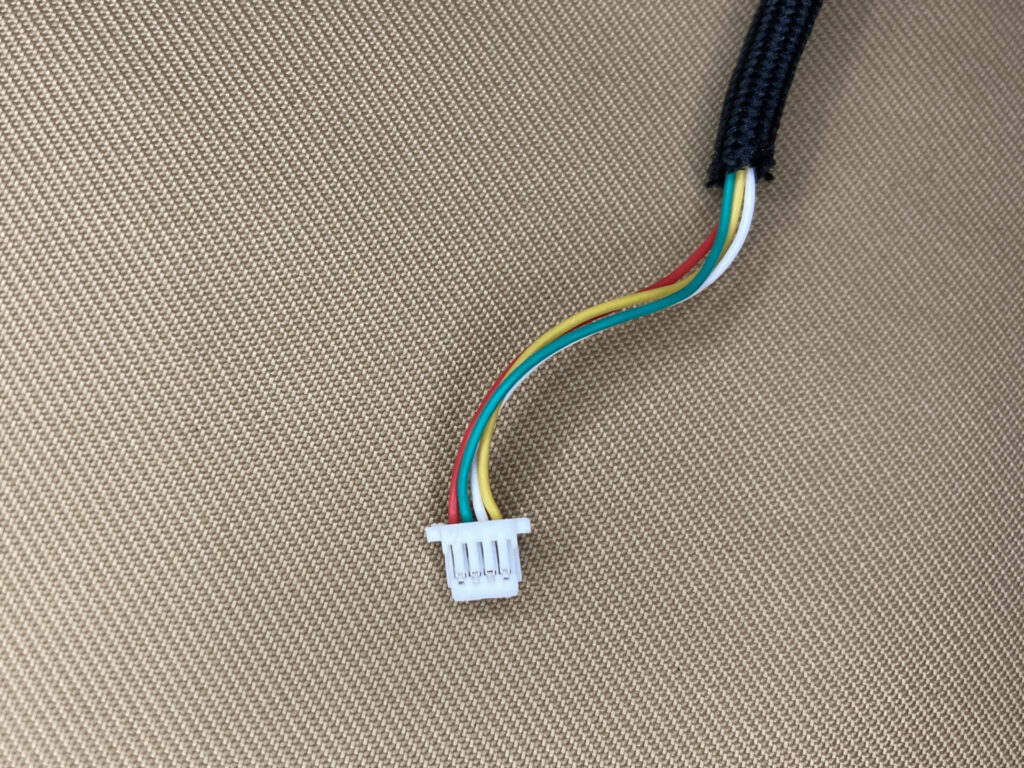

ケーブルはシールドなしでコネクタは一般的なのより小さい感じ。

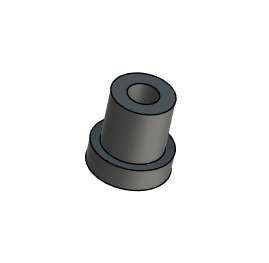

ブッシュ。どっかで見た気がしますね。

ケーブルは柔すぎず太すぎずで好きな質感です。

サイドボタン用の基板はねじ止めなしで基板を差し込み爪で止めます。

MBはインテグレーテッドで先の方にはストッパーがついてます。

サイドボタンは差し込まれています。

左右スワップするときは抜き差しします。

何回か組み立てしてたらボトムシェルに生えている爪は折れました。ホイールの軸受けも折れました。他の市販マウスも爪で止まっているものは折れるので折れたことを気にはしていません。軸受けは折れるときびしいか。いつかくるハードウェアアップデートの時に交換してもらおうと思います。

使用感

自社開発の基板はいい感じだと思います。特に一般的なマウスと比べてセンサー遅延もないです。

ハードは30gにこだわらず重くていいのでもう少し剛性感ある風にしてほしいですね。販売されてあまりSNS上で触れられていないことにすべてが詰まっていると思います。基板と形状と軽さ以外はポジティブな感想が出てこないので。設計者もそう感じているんじゃないだろうか。なぜこれでリリースしたのか。おわり

Emilsは悪くない。イベント等で先行で触れた人が期待を煽ったのが悪いのだ。

このマウスは使用することはなかったが想定内ではあるのでEmilsに対してネガティブな感情は持っていない。とはいえいまのところ基板のみ買った方がよかったかなというところ。というかシェル屋ではなく基板屋なのだろうなという感じ。

ハードウェアアップデートで改善されるといいなと思います。待ってます。30gに縛られずいい感じにしてほしい。

-

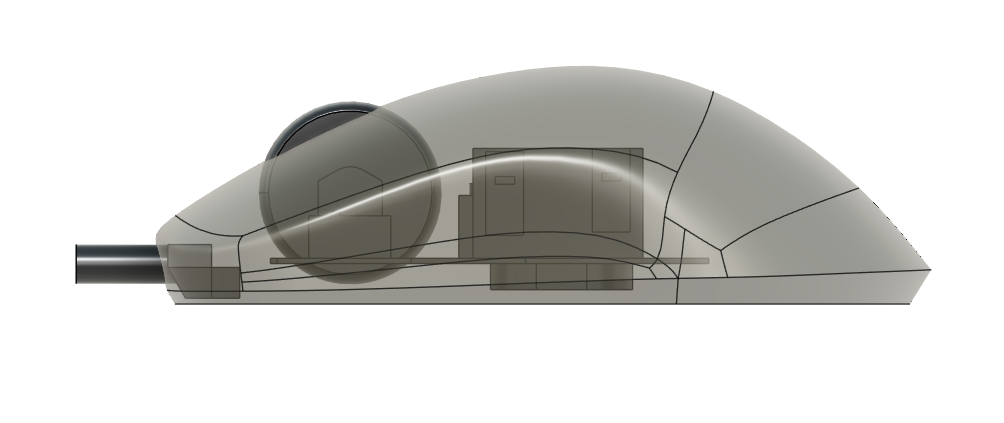

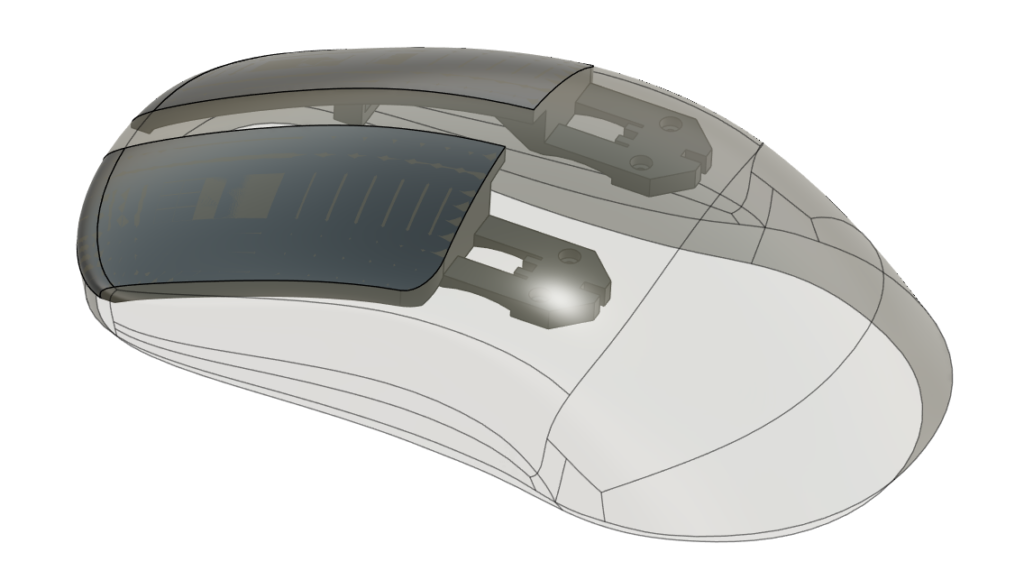

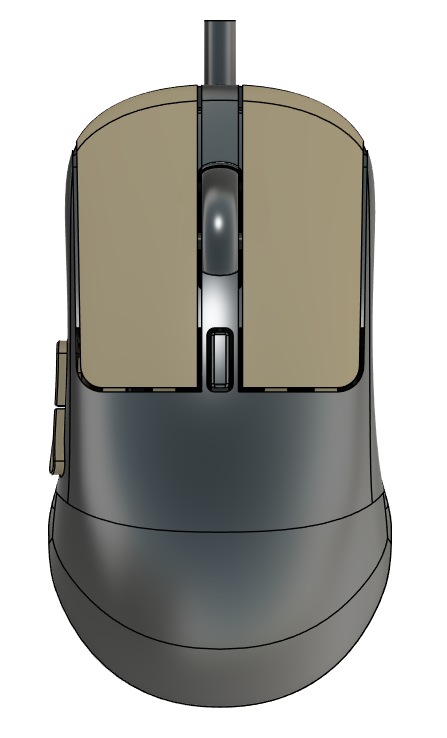

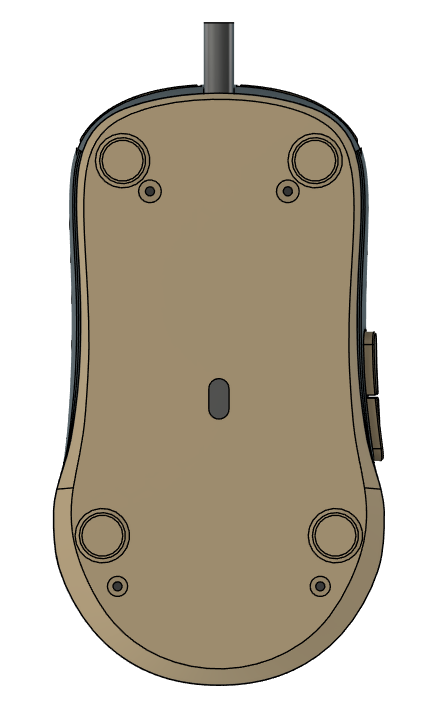

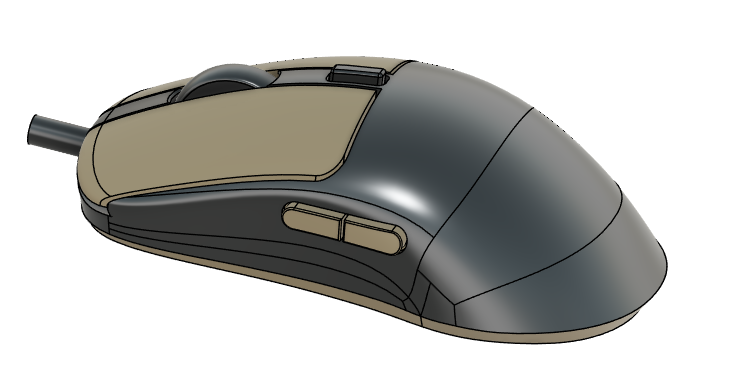

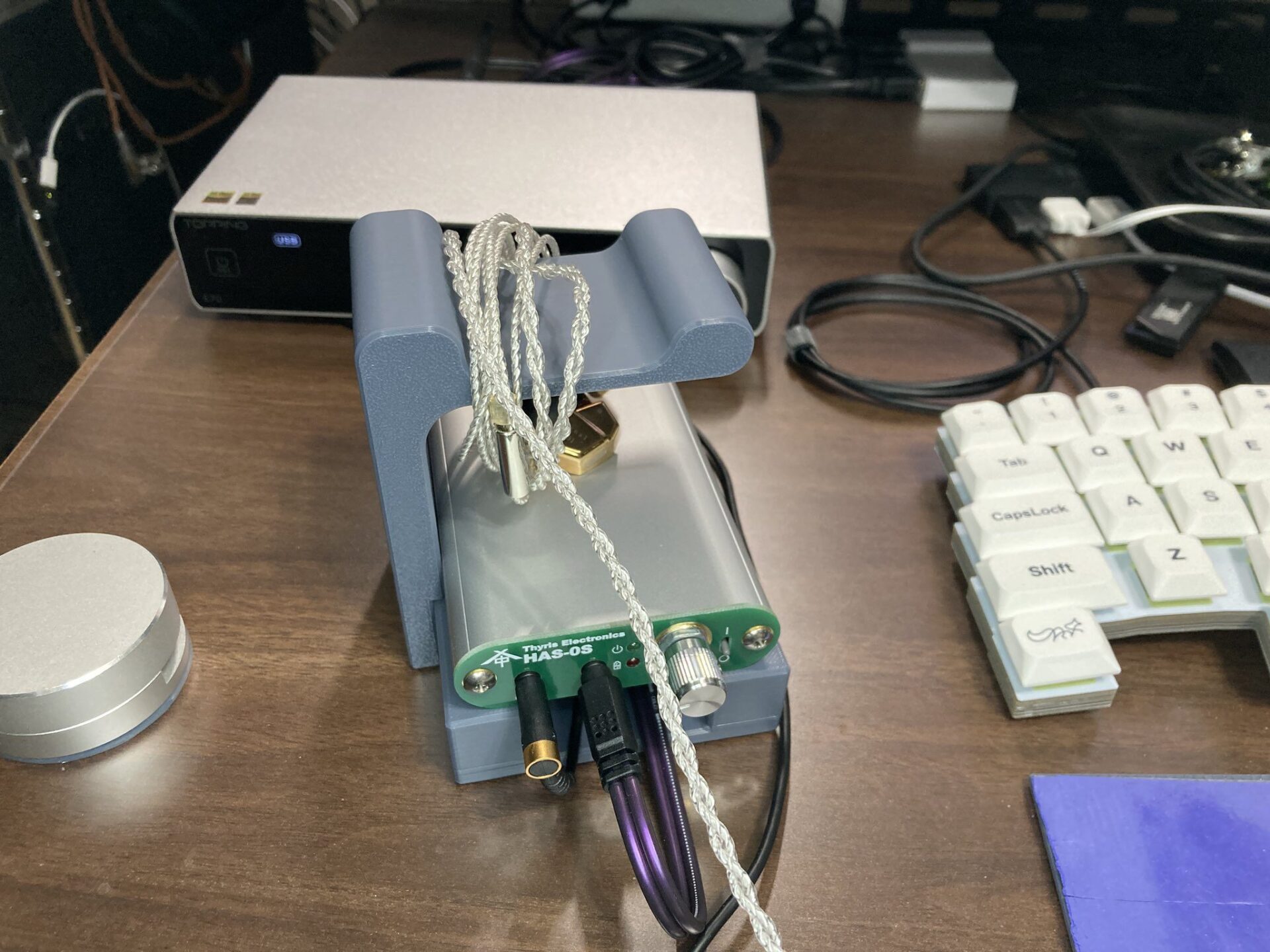

[自作マウス]マウスシェルモデリング その2

前回マウスらしきものを作ってみました。

[自作マウス]マウスシェルモデリング その1

モデリング練習しています。それをfacfoxに3Dプリントを注文し出来栄えも確認してみます。はじめ

空いていた期間や作業しながらどういう構成にするか考えるわけですが、一般的な構造のマウスを作ることにしました。軽量化を考えると自作ならではのいろいろ削ったりができるわけですが最初は普通のものを作ろうというのと、最近いろいろと買ってみたりする中では、普通のマウスの美しさもあるなと思っているところなのです。来月には真逆のこと言ってるかもしれないですけど。

形状はわれらが最強のつまみ持ち形状Kinzuっぽいのを引き続き使用します。基本的には素晴らしいマウスを作るぞというよりはおぼつかない手つきでマウスシェルってどう作るんだと言いながらだらだらとfusion360の練習なのでかなり時間もかかったし何度もやり直しながらやってました。おかげで何となくどういう手順でやっていけばいいかはわかってきた気がします。参考書などないので非効率的にやっている工程もかなり多そうですけど。

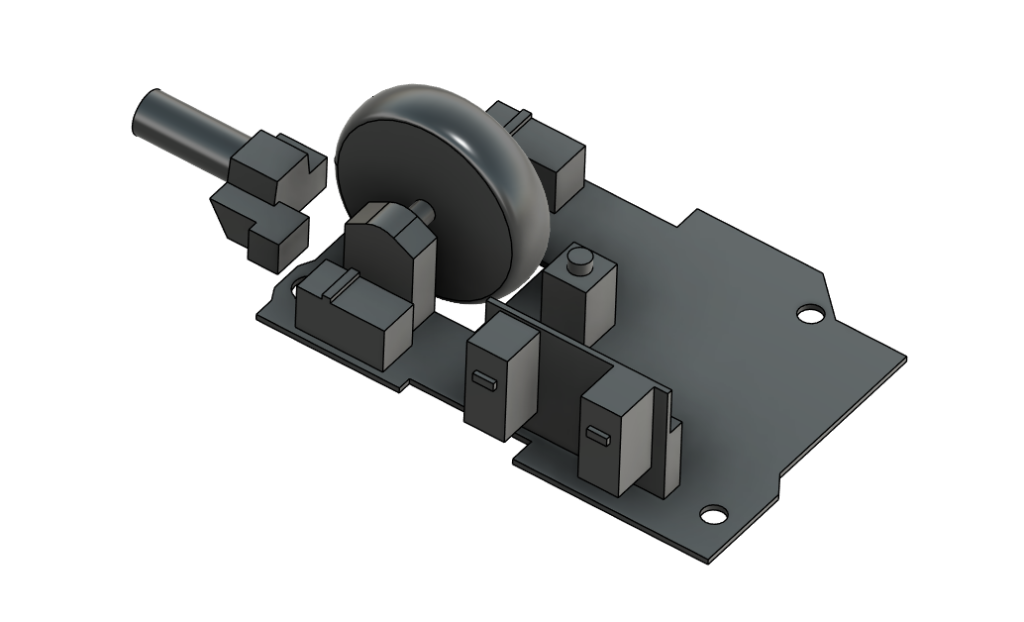

基板

引き続きhaste2wiredを使用します。今回はサイドボタンも実装します。

やはり普段使いするときあった方が便利なのである。前回とくに穴位置など問題はなかったので同じでサイドボタンを測って追加しました。他実装部品やフレームありますがまあ目視で

ブッシュも用意されているのでそのまま使おうと思い追加しました。でかい。実のところhaste2のケーブルは柔らかいのですが大きく振ったときに踏むことがありあまり好きではないです。芯があり細いものが軽く踏まないので好きです。

基板の配置を決めます。高さなどはPMW3360のデータシートなど確認して基板上がボトムから7mmの高さに来るようにしました。データシートはググれば出てきます。最新のセンサーはセンサーとマウスパッドの推奨距離が変わったりあんのかわからないですが定規をかざしてhaste2なんとなく見るとまあそんなもんかなと。

基板モデルを動かしながら配置しましたがここにシェルがおかれている理由もないので固定位置に基板モデルを作成してシェルを動かして位置決めした方がよさそうですよね。と思ったり。

当然つまみ持ちを前提とするので基板はリア寄りに配置されます。およそクリック位置の真下に押下部がくるように。このフォームモデルはkinzuより若干背が高いのでつかみ持ちも比較的しやすいのですけどするとだいぶリアセンサーになるしホイールは後ろだなになりそうです。しかしkinzu自身リアセンサであるためおなじぐらいという。

見てわかる通りサイドボタンどこにつけるのか。実際それだけのスペースはない。

メインボタン

シェルはメインボタンから作り始めました。MB分割型マウスです。

つまみ持ちマウスなので手前側まで長めに取りました。proXなどのようにMBがフロント上面を覆うような感じで最初は切り取ったのですがフロントの背が低くケーブルブッシュがMBに干渉してしまうためホイールの前後はMBが覆わない感じになりました。MBの厚みと押し下げるクリアランスとと確保するともうブッシュを置くスペースなどなかった。haste2のブッシュでかいし。

MBがふにゃふにゃだと死ねるので厚めに作ったのですが結果的には厚すぎた気がします。

1.5mm厚+補強1mm厚としています。占有スペース的には合計2.5mmあります。重さのデメリットもありますしMBの占有スペースが分厚いというのもちょっとあれかも。ベストな厚みはいくつですか。

補強にハニカムでribを入れていますがスケッチも処理も重い。

ヒンジの長さや厚みは具合がわからないのと結局PA12だと特性が鈍いのでガチガチにならなきゃいいかなという投げやり。

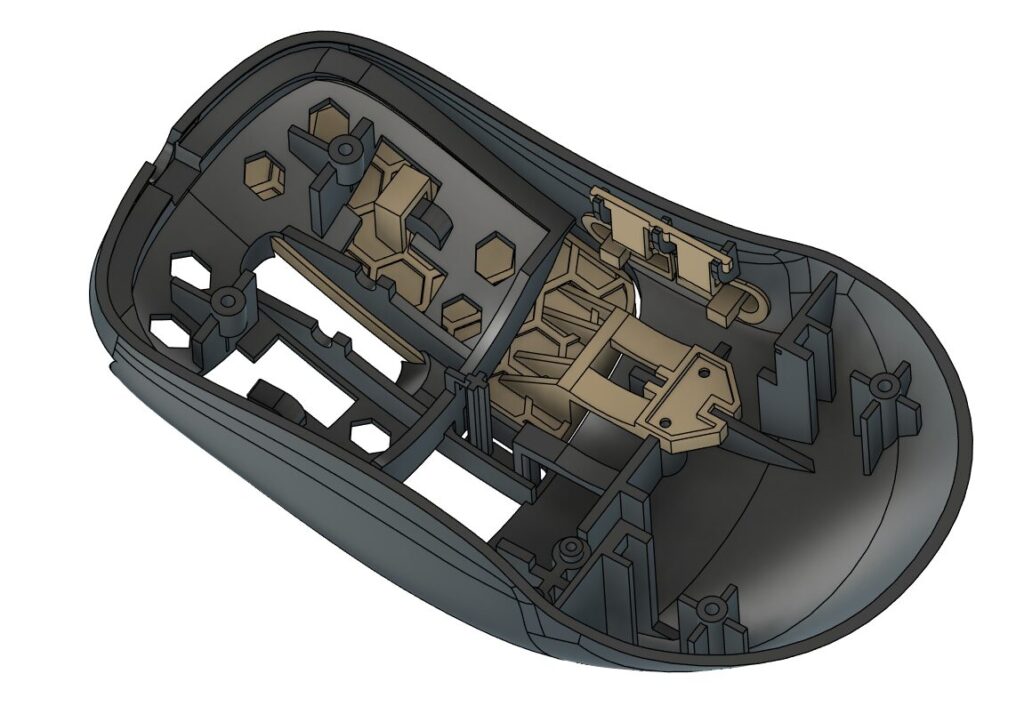

トップシェル DPIボタン

よくあるMB下にフレームがある構造です。シンプルにフロント側の歪みを低減する感じの。トップシェルの厚みは1.5mmにしました。MB下フレーム部分の厚みは1mmにしました。ふつうに柔らかいですがあることに意味があるのだろうか。MB下にヒンジを通すスペースを空けてあとはべったりですがもっと抜いて軽量化してもいい気がする。

下の面はkinzuの尻が切られるラインでカットしてトップシェルとボトムシェルとで分けました。

DPIボタンは細かいパーツで固定部分を作って実際うまく取り付けられるようにとか思うとだるかったので一体型にしました。

パーツを組み込む

思想としてマイクロスイッチは上面に固定された方がいいよなというのがあります。ボトム固定でも全然大丈夫なやり方もあるのですが、上面に固定するのが間違いないです。ボトムシェルのねじ締め具合でクリック感が変わりまくる体験を過去散々しているため。基板をトップシェル基準で固定するためホイールのガイドはトップシェル側に取り付けています。ボトム側にあると飛び出してて心配になるしこっちの方が好きです。が普通に基板ボトム固定でホイールガイドもボトムから伸びてる方がいいこと多いんだよな。

DPIボタンはトップシェル一体型なのでストッパーなどなく左右上下に無限にブレます。

MBが引っぺがされないように押下部に突っ込む突起を設け。

MBねじ止め部は固定されるようにribを4方向から一応当ててみました。固定部も外周を厚くしてみました。どうせヒンジがふにゃだからいくらでもぶれるんだけどブレ自体はどうでもよくてカッチリはまってほしい。既製品だと縦に長くねじ止め部を設けてψみたいなのが多いですがPA12でそれやるとヒンジが細すぎると思うのとスペースがないのとそもそもその形状がPA12だと作用しなさそうに思ってこんな感じに。サイドボタンはセパレートでよくある根元がカチャッと嵌まる感じに。一応固定されるように引っ掛かり部分の左右に盛り上がりをつけてみました。

シェルのたわみを低減するためにMB下のフレームにribを入れています。他ねじ止め部周辺からもribを伸ばしています。

市販品だとボトムとのかみ合わせや補強に細かくribが配置されたりもしていますが今回はなしでも大丈夫か確認もかねて側面は補強なしです。背も低いのでボトムシェルだけでも十分支えてくれそうな気がしています。

基板は後方を切れ目に引っ掛け、フロントのねじ穴に嵌めるようにしました。ボトムシェルを嵌めてねじ止めし固定します。基板が挟み込まれスイッチとMBとの距離が固定されると思っています。

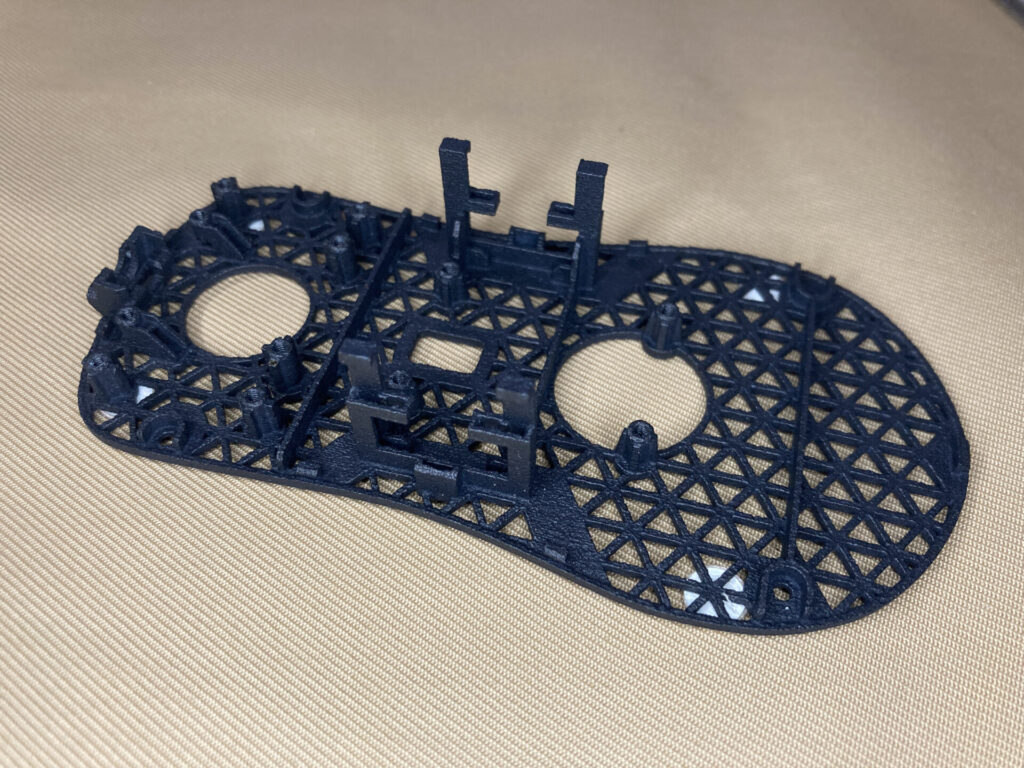

ボトムシェル

底面は1mm厚、サイドは1.5mm+トップシェル嵌めこむ用の補強が1mm厚で合計2.5mmです。厚いですがここだけだからいいかなと思ったりうーん

ハニカムで雑に補強が入れてあります。

なんというか作業工程後半だし特に機構もないしで明らかに適当にやりましたという感じ。

フロントのねじ止め部はトップシェルと噛んで基板を挟み込み固定されます。

スペーサ

あとサイドボタンのスイッチを基板に固定するフレームをボトムシェルに固定しないので基板に直接固定するためのスペーサ。

外観

注文と組み立てと感想と

前回JLCPCBでPA12で注文して仕上げが微妙でした。facfoxを使用されていると聞いたり購入したfacfox製造のMODマウスの仕上がりが良かったりで、facfoxに今回印刷を依頼しました。

MJFプリントの材料にPA12とPA12ガラスビーズの2種類があったため両方で1組ずつ印刷してもらいました。価格はPA12が$20、PA12GBが$30でした。ガラスビーズの方が高いですが1組4500円程度なら特性が良ければ全然ありな価格感です。送料は$7程度でした。

今回は見積依頼から到着まで10日程度でした。早い安い。寸法精度など知りたかったので嵌め合い部にオフセットなどは入れずに今回注文しました。

まず寸法精度についてなのですが、公式に問い合わせたところPA12とPA12GBとで材料の差による仕上がり厚みに違いはないそうです。ただ制度自体が+/-0.2mmとのことでした。最大0.4mmの差が同じデータで生まれることとなります。

今回の注文でどうだったかというと、目で見てわかる程度にはPA12の方が厚く(データ寸法より実測若干厚い)、PA12GBは薄かった(データ寸法より実測0.3mm程度薄い)です。+/-0.2mmとは言いますが実際はもう少しあるかもという感じ。でこれは製造ばらつきによるものということです。オフセットなしでデータ寸法より厚めの方は当然嵌め合いがぎちぎちでした。MBを嵌めて無理に外そうとしたら折れてしまいました。無理に力をかけたのが悪いのですが、素材的にPA12は硬く脆く、PA12GBはしなやかで靭性がありました。PA12の方が硬く作ることはできますが折れやすいし疲労もすぐ出るので、MBなど可動部は靭性のあるPA12GBで注文する方がよさそうに思います。比べるとかなり粘ります。複数素材の注文となるとイニシャルが発生するので、一組注文する場合はPA12GBですべて頼むのが、複数台注文する際は分けるとよさそうに思います。

逆に薄い仕上がりだったPA12GBはゆるゆるでねじ止めしないとぽろぽろ落ちる様でなかなか製造ばらつきが自作マウスMODでは厄介な感じです。ばらつきに左右されない設計が求められます。

今回はPA12のトップシェルにPA12GBのMBとボトムシェルを使い1組組み上げました。

サイドボタン部分はPA12なのでキツい仕上がりだったのですが、サイドボタン固定の爪が折れてしまいました。非常に細いためまあ仕方ないかという感じです。DPIボタン周りもセパレートにして固定する爪など設けたとしても同じように折れそうです。細かいパーツはセパレートでなくインテグレーテッドにした方が良いのかなと思いました。次はサイドボタンもDPIボタンと同じように一体型にしようかしら。一体型だとロックできずびよんびよんしますがそこまでしてセパレートにするほどでもないです。

MBはねじ止めすることでしっかり根元を固定することができました。この構造で悪くなさそうです。コンパクトだし。ただヒンジが結局稼働しやすくするためにあるのでMBは既製品のマウスのようにブレます。ぷらぷらしてるのがまずいだけでブレ自体は全然気にすることではないのでいいのですけどね。

製造ばらつきでねじタッピングの穴径も当然ばらつきます。なのでこれは一番薄くできるときに合わせて細く作るしかないですね。自分でピンバイスで既定径の穴をあけるとか後加工するのがよさそうかな。今回十字に入れている嵌め合い部などは悩みどころです。ないと不安定そうだけどキツクできたときねじ穴のように簡単に後加工できないめんどくさいです。

そもそもPA12という素材自体がヒンジに向いてなさすぎると思ってます。特性が鈍いことは想像に難くないです。昨今増えているマグネシウムマウスなどもMBがマグネシウム製になることでパリッとしたクリック感を実現しています。個人的にはすべて金属製にせずとも可動部のみ金属製にすれば同等のクリック感が手に入ると思っていろいろと聞いてみたりしたのですが可動部のみ異素材にしようと思うと結局わかりやすく手に入りやすいFR4ぐらいしかMBヒンジ部単体に使用できるものはなさそうでした。ちゃんと作ってもらおうとするとまあ趣味でできる価格ではない。次はこれも使いたい。

スペーサは自宅の3Dプリンタで印刷してサイドスイッチジグをねじ止めしています。

基板とブッシュをトップシェルに嵌めます。問題なくはまった。後方の引っ掛かりは多少突っ張ってそうですがそれもまた緩まず固定できて悪くない

ボトムシェルはねじ止め部の入れ子と外周の嵌め合いとでカパッと嵌まりねじなくても落ちない感じでした。ねじ止めしますけど。ボトムとトップの噛ませ方は色々ありますが簡単だしこれでいいかな。嵌め合いやブッシュ固定によりボトムが歪んだり浮いたりしないか不安でしたがあまり心配せずとも大丈夫そうです。

完成です。各部正常に動作しました。マウスとして使用できるものができてよかったです。仕上げは非常になめらかできれいです。facfox素晴らしいですね。鋭角の角などはバリが出ますがそれはそうという感じです。facfoxに限らずかもしれませんが製造ばらつきが思いのほか大きいことを除けばという印象です。

サイドボタンが低くて持ちながら瞬時に押すにはむしろこれでいいのですけど、マウス形状のオタクとしてはあまり握ったときに指に干渉しない方がよいです。そもスペースがないのですが干渉しない程度に上にずらしたいなと思います。MBとの干渉など気になってくるので行動に起こすのがめんどくさい。重量は全体で49gでした。軽量ではありますが最近の市販品など見ていると30g台乗ってますからね。

剛性感自体悪くなかったので、もう少し軽量化してもいいのかなと感じたのもあります。MBなどはかなり分厚いです。軽量化と構造の検討は今後ですね。

ハードパッドで使用したところカタつかずおよそ平面で組み立てることができています。ボトムシェルはすっからかんなので中央などは押すとたわみますが外見上ソリッドな方がいいかなという感じです。ソールは固定されているねじ止め部周辺に張ればよいかなと。

重量的にもボトムシェル、ねじ止め以外何も担っていないのに、10gありますからね。ねじ止め部周辺はソールを張り、他はペラペラでもカバーの役目を果たせばいいかなと思ったり。もっとペラペラでもいいか、、、?

そこら辺を検討するとやはり基板はボトムに固定した方がいいのではという話が出てきます。このねじ止め方だとボトムに固定してもスイッチとボタンとの距離は一定に保たれるし。実用と好みといろいろうーんです。なんならボトムシェル取っ払っちゃうのが一番軽量化ですしね、、。

クリック感は悪くなさそうに思います。ヒンジをわざわざFR4で作成しなくても強くこだわらなければいけなくもないような。今は素のTTCのスイッチがついているので、正直わからんです。TTCのスイッチ好きじゃないやる気が出たら交換しよう。

おわり

ふつうにマウスっぽいマウスができてビビる。ブラッシュアップして完成に近づけたいですね。

ヒンジは一体型とFR4型と両方作って次投入してみようと思っています。FR4型は嵌め合いなしでねじ止めで合わせるので製造ばらつき無視しやすいのもいいかなと思っています。

製造ばらつきを考慮した構成がなかなかどうしたものかなと悩みます。今回は素材が異なったので別々の厚みでできて、厚いと薄いを組み合わせていい感じに組めたわけですが、次どうなるかはわからない。ここら辺も自作の醍醐味でしょうか。理想の構造ではなく素材に合わせた構造を、。kinzuは最高の形状です。素晴らしいです。

反省点は多いですがとりあえずkinzuっぽいマウスが手元にできましたし誰かに急かされるものでもないのでだらだらと次を考えていこうと思います。

-

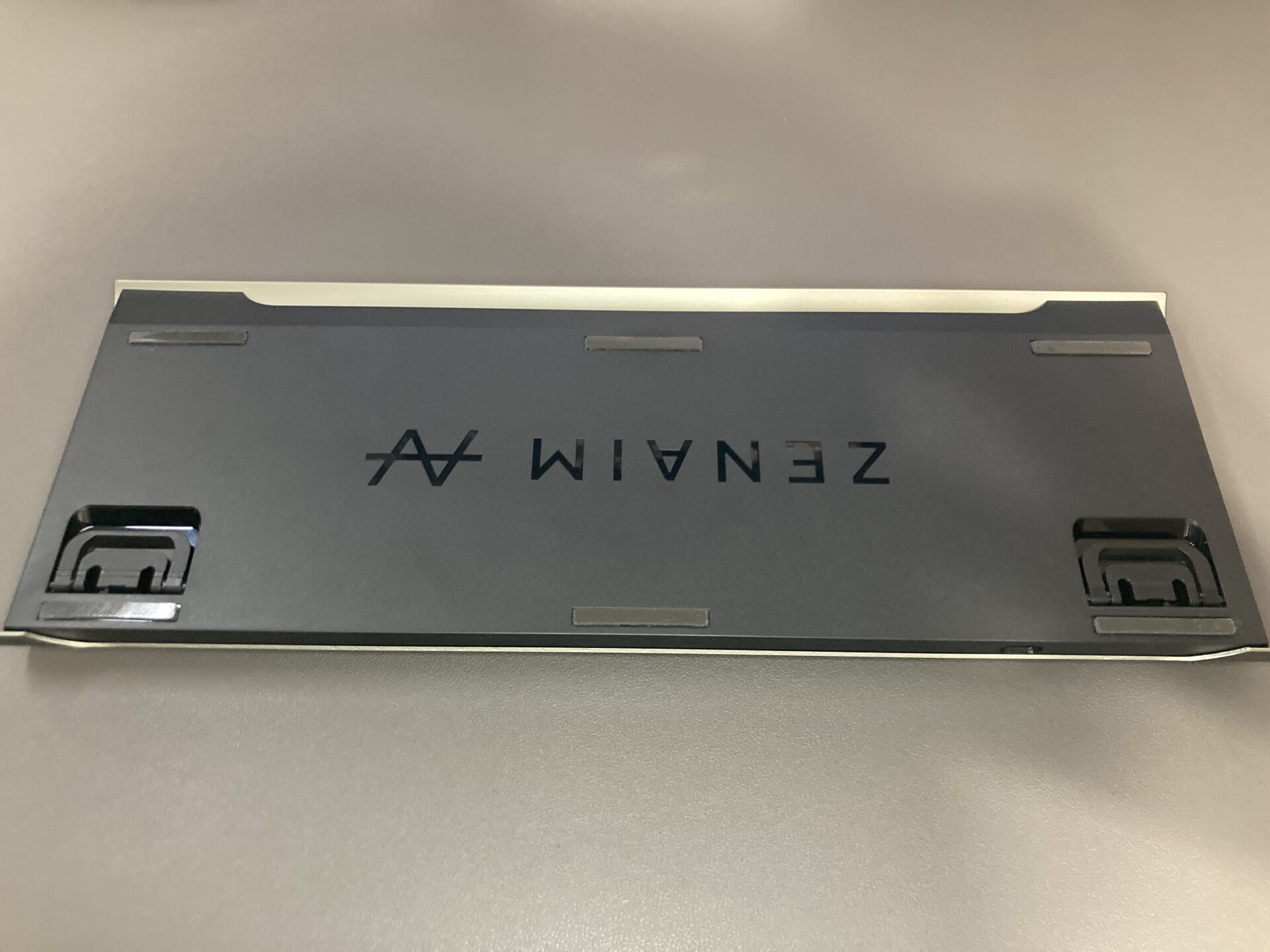

[自キ]キーボードに合わせたサイズのマイコンボード便利そうじゃない? osprey58rを作った。

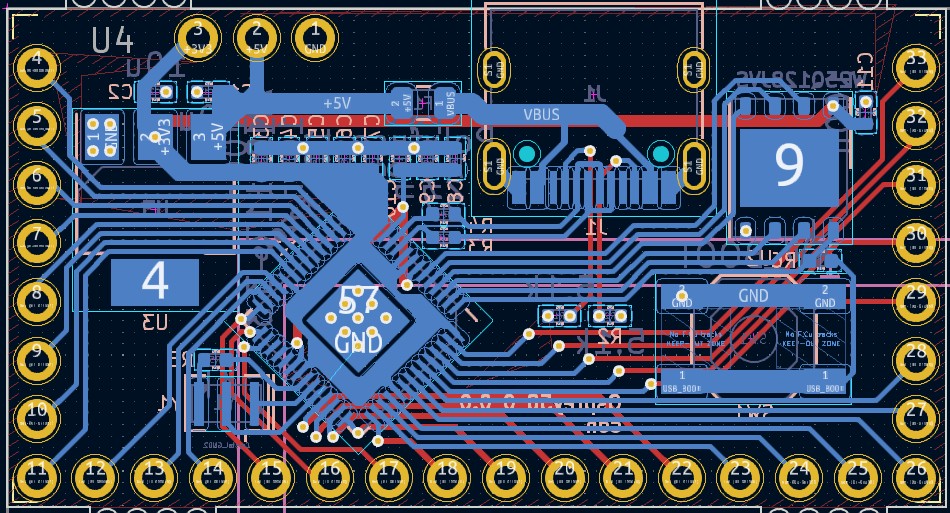

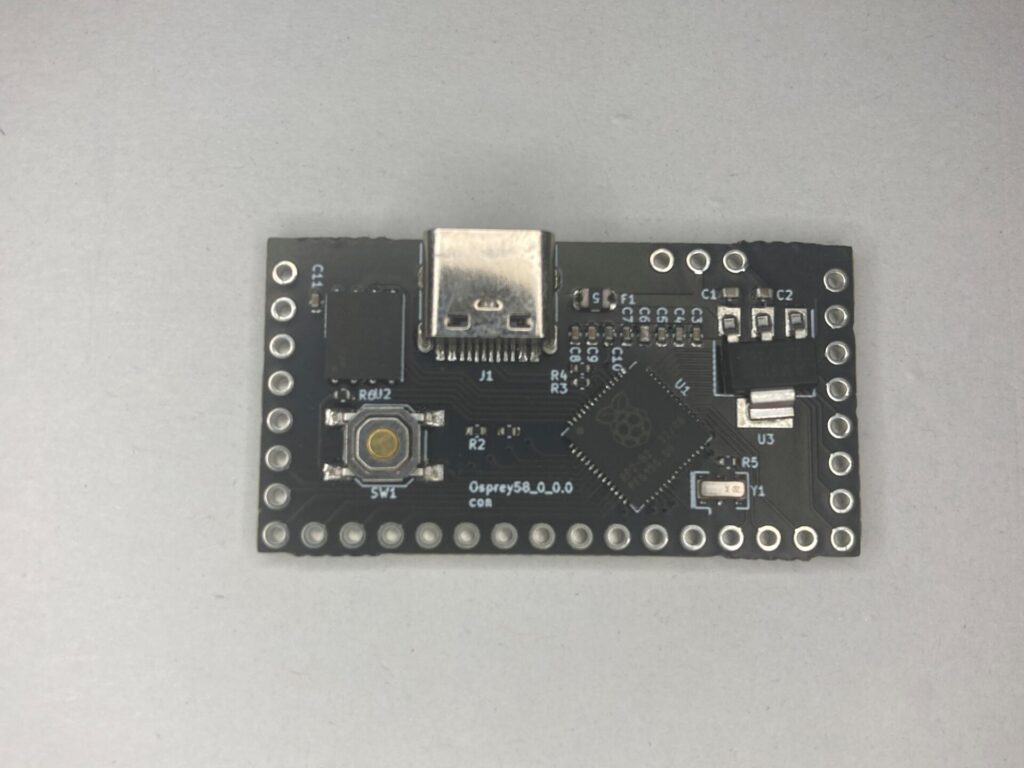

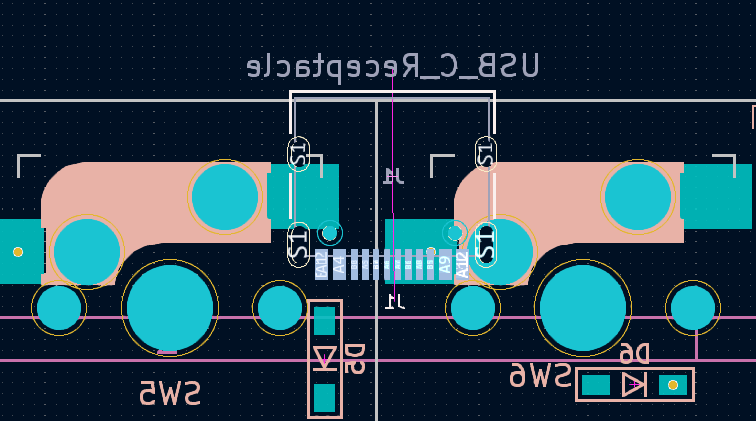

自作キーボードを作るうえでマイコンボードを使用するわけですが、キーボードにサイズが合ってないよなと思っていました。

usb横からしか出せないし、配置もしづらいです。それにrp2040ならioピンが30あるわけですが、マイコンボードはそれすべてを引き出しているわけでもなく、duplexmatrix前提な感じです。

rp2040を使用してioピンをすべて引き出しつつキーボード基板上に配置しやすいマイコンボードがあったら便利じゃないかと思い適当に作ってみました。usbを上から出せる感じでこんな感じに。結局ピンの密度高くて使いにくそうではあった。

jlcpcbに注文して届いた。サイズはちょっと大きい

キーボード基板に置いてみるとこんな感じで、2U分のソケットとソケットの間にピンヘッダを通せるように作っています。

長辺側も一列下のソケットに干渉しない位置にピンヘッダを通せます。

2U+サイズのマイコンボードで30のioピン等を引き出せます。大量に使用する際は便利そう。

そもそも直付けすればいいじゃんという話ではあるのですけど、直付けすると、ソケットを上側に配置した状態でtype-Cコネクタを面一で配置することができないんですよね。ベゼルレスで上側に面一でおこうと思ったらソケットを下側につけなくちゃならなくなる。するとそこだけスイッチの向きが異なる状態になる。

マイコンボードを使用すると縦長なのでとても邪魔。xiaoとかzeroも配置しにくいしpin数が少ない。

イけてないなと思い面一にtype-cコネクタをつけるためには直付けでなくマイコンボード別付けの方がいいなと思いました。

上の行ならスイッチ反転しててもキーキャップ干渉することないので実際的に問題が発生するわけではないけど。マイコンボードの動作確認をした後に実際にキーボード基板を注文してみました。

ロウスタッガードの50%サイズキーボードです。普段使いにと作成しました。

組み込んでみるとこのようになります。ピンソケットとピンヘッダで接続、取り外し可能です。高さ的にtype-cコネクタとソケットが干渉しないぐらいです。よさそう

サンドイッチマウントで組み立てるとこんな感じ。チルトさせることでマイコンボードは机に干渉しません。

どうでしょうか?

実際のキーボードの作成までしてみて、私はそもそもサンドイッチマウントそこまで好きでないかもしれない。スペーサの位置決めたり手間があり、ねじスペーサの部品点数も結構多くなり。できるだけ薄く作ろうとするのがすべて悪いのですが、意味なく分厚くするのも好きではないのでうーん。お前そもそもマイコンボード使用するキーボード好きじゃないんじゃんという、

ただ市販の電子工作的なサイズのマイコンボードではなくキーボードに配置しやすいこういうマイコンボードが出てもいいんじゃないかなとはやはり思います。圧倒的に設計はしやすい。ピン数や配置に悩まなくていいのは楽ちんでした。機会があればもうちょっとちゃんと作りたいかも。

製作したキーボードosprey58rはとても気に入っていてロウスタッガードのキーボードとして使用しています。50%キーボードとてもよい。上の行はなくても十分使えますがあると便利だなという。あとぱっと見のアスペクト比ちょうどいいですよね。

誰か影響力ある人キーボード向けマイコンボード作って規格化してください。

ピンいっぱい引き出したいしusb上から出したいです。

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)