- Home

- 一覧

-

final ZE500 for ASMR イヤホン紹介

finalが予約販売していたTWSイヤホンZE500 for ASMRを紹介します。1万円ほどで購入し2024年12月末に到着しました。

ZE500無印モデルは販売予定ありで、このASMRモデルはこれっきりの限定のようです。

ZE500 for ASMR -Patra Black/Patra White-finalは製品ページにアピールポイントがちゃんとかいてあります。

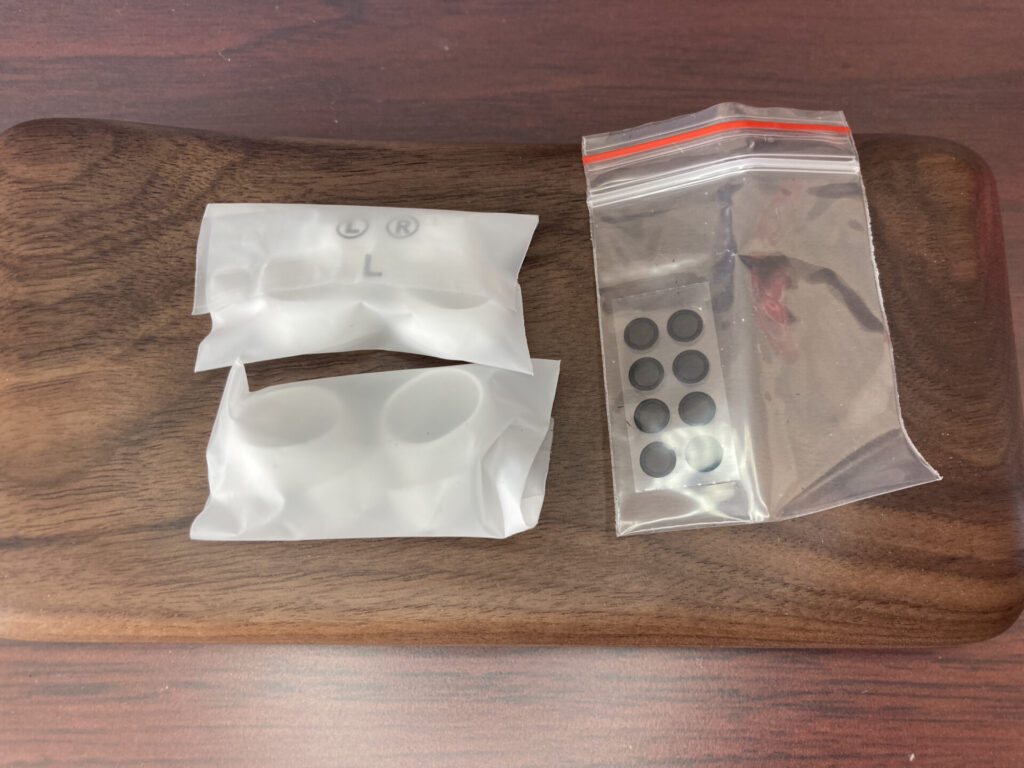

イヤーピース3サイズとノズルフィルターまでついています。

コンパクトな筐体です。寝ホン事情には疎いのですが、いままで使用してきたいくらかの寝ホンとはどれも横になったときに耳が痛くなり寝ホンとしては使用できませんでした。

ZE500は横になっても耳が圧迫されることなく、私にとって寝ホン可能なものでした。素晴らしいそれだけでも大きな価値があります。他にも寝ホン可能な製品は世にあるのかもしれませんが、ZE500もその一つということです。

イヤーピースは本体まで覆う形状(一体型ソフトイヤーピース)になっています。特殊で別途買うこともできなさそうです。装着感は軽く、耳に突っ込むのではなく耳に自然にはめる感じで耳穴に負担をかけません。その分外での使用すると落下することがあるかもしれません。

ドライバ用のベントの他に、音導管からベント(ASMRポート)が引かれています。抜けが良くていいね。

final connectアプリは特に使うことなかったかも。

音質は特筆することはなくまあ値段なりと感じます。音色も良くも悪くも味付けのない、味のしない、サウンドです。各音域がーとか特に言及する必要もないと思います。そういうコンセプトでもないだろうし。

リスニング的なものを求めると無ですが、装着感の軽くコンパクトなTWSとみればこれでいいと思います。ASMRに向いているのかと言われればまあそこそこかと思いますがオーディオオタクでなければ音量もちょうどよくノイズもなく良いんじゃないでしょうか。

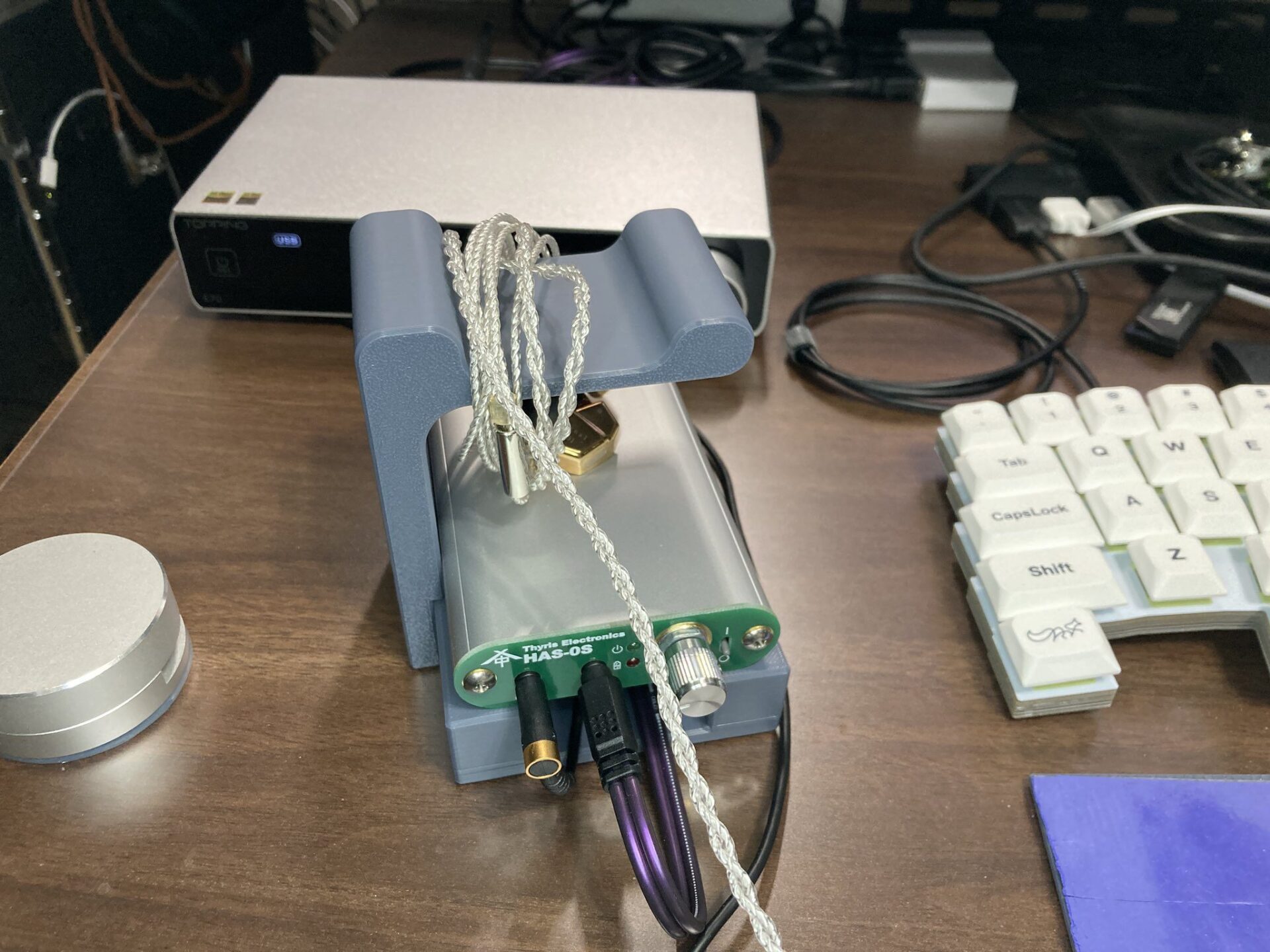

中華TWSなどでは最低音量の時点ででかすぎるとかざらにありますからその点普通に安心です。音質やASMR適正でいってもairposシリーズなどの方が圧倒的に優れているわけですが、なにより軽く横になっても気にならない装着感から寝転がりながら使用する際には愛用しています。総合的に言えばASMR用途に優れています。適正だけでいえばHAS-0+ER-4B使えばいいわけですし。素晴らしいコンセプトです。再販なさそうなのでもう一つ買ってもよかったかもしれない

とても気に入っています。

-

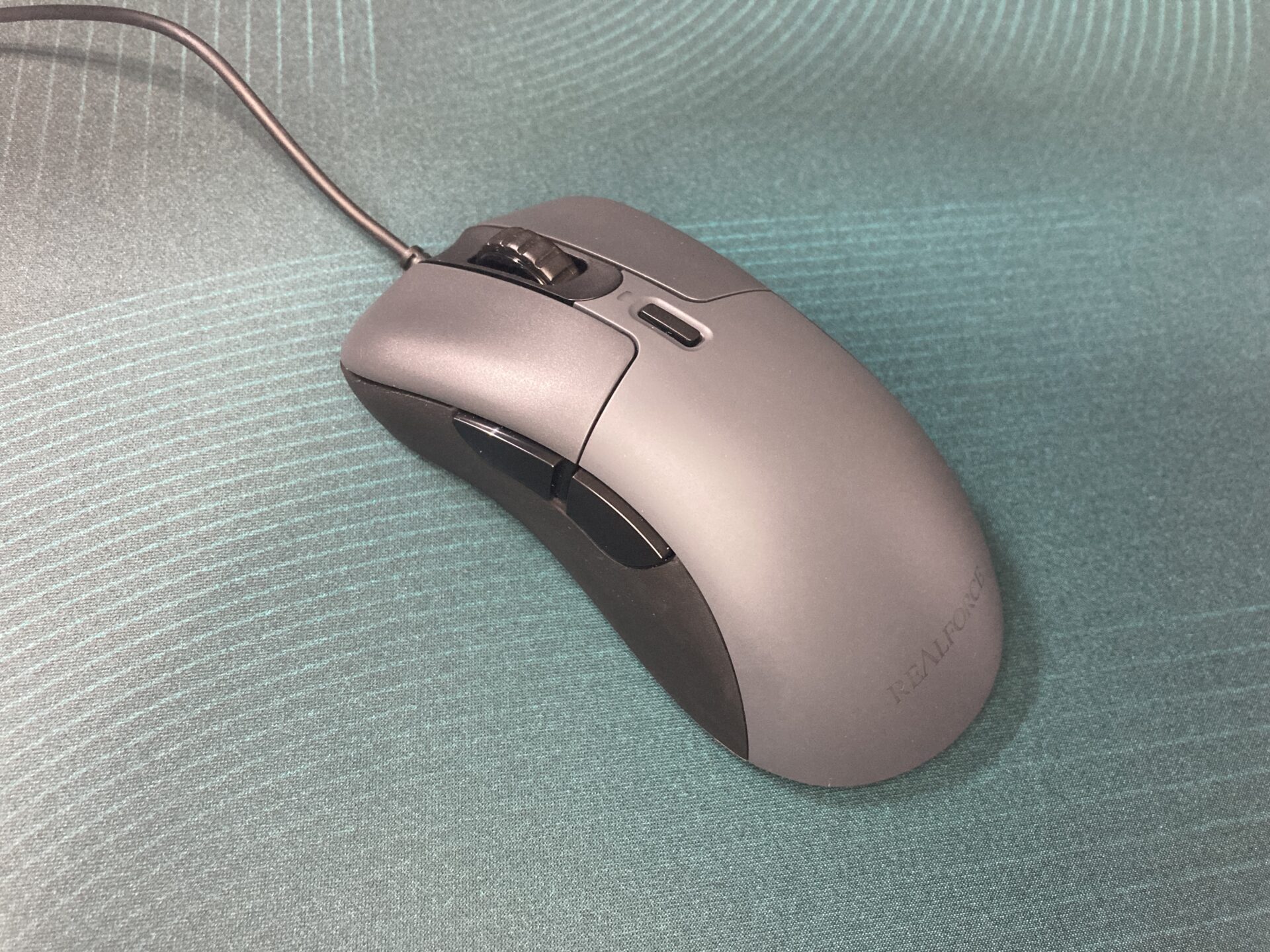

エレコム SHELLPHA マウス紹介

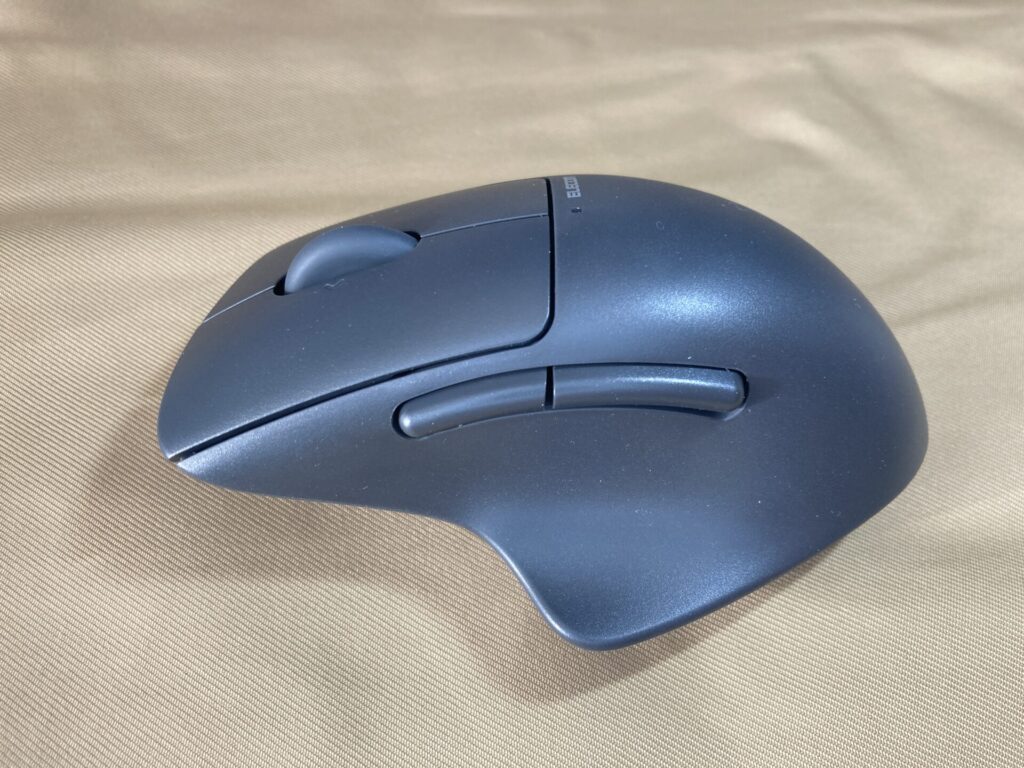

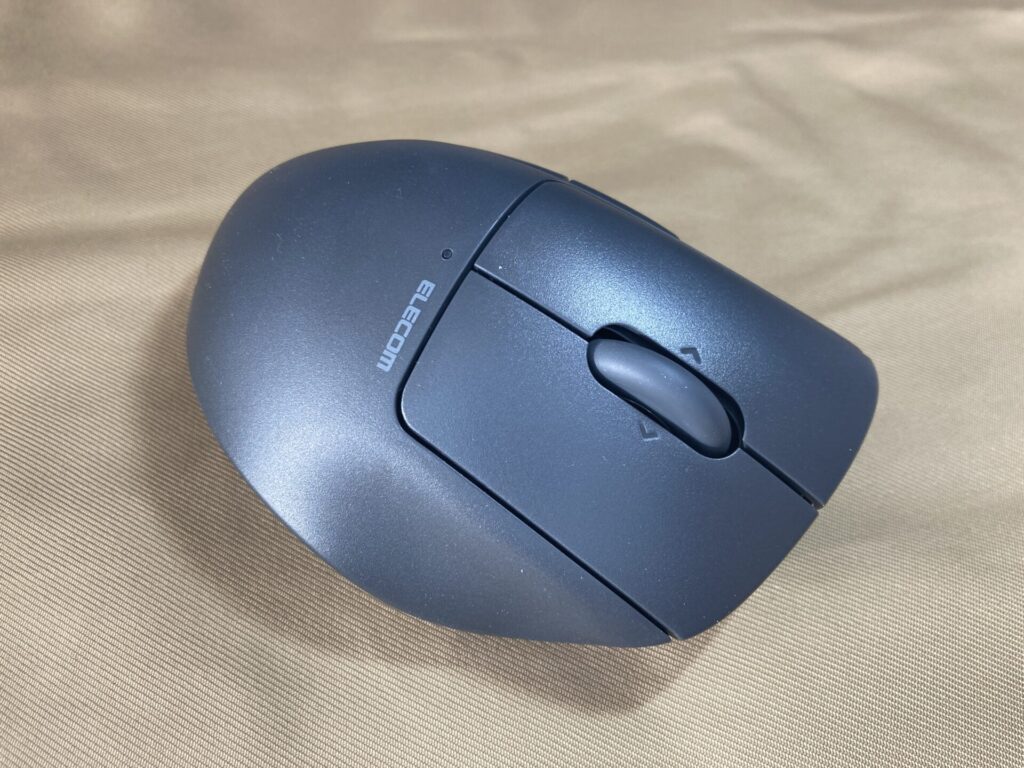

エレコムの販売する静音マウスSHELLPHAを紹介します。私が購入したのはM-SH30DBSKBKというモデルで2.4GHzドングル無線接続の5ボタン+チルトホイールのものです。

ボタン数や接続方法やサイズでいろいろモデルがあるようです。多すぎてよくわかりません。おそらく一番機能の多いモデルを購入したのですが、それでも2300円という低価格です。作りも悪くないしとても安い!

癖のあるグリップさえ合えば、安くて便利でクオリティもよい素晴らしいマウスです。サムレストがあります。サイドボタンはだいぶ長めです。

チルトグリップ向けの形状をしています。薬指用のガイドがあり、小指は折れて逆テーパーになっている下側に配置することを想定されています。

razer v3ぽいMBデザインです。ホイールはゴムぽい感じ

左右に広がったひし形のシルエット。

Mサイズですがサイズ感としては小さめです。形状に沿わせてかぶせ持ちすると指をすぼませる形になります。手の小さい方にちょうどよさそう。そのため掴むようなグリップになるのですが添わせるための形状をしているため、握りづらく感じます。

ソールは上下左右4か所にあります。想定されている操作的にはもっと滑りやすいのが良かったかも。

電源スイッチがあります。センサーはBlue-LEDのPAW3212です。DPIは2000固定となっています。

背面ポケットにはドングルと電池ホルダーがあります。付属の電池を使用した際のマウス重量は101gでした。

センサーは偏った位置に配置されており、カーソル操作に違和感を感じます。また電池がセンサーの反対側に配置されていることで重量との間隔もちぐはぐで、より操作に違和感を感じます。

親指はかなり浮いた位置に配置されます。サイドボタンも静音スイッチで静かに操作できます。

小指は下側に配置され、折りたたむようにグリップします

メインスイッチとホイールは傾いて配置されています。私はここら辺のコンポーネントは鉛直に押し下げたい派なので、あまり好きではありません。

クリック感は割と優秀で多くのゲーミングマウスよりもよいです。メインスイッチ、ホイール周りすべて同様の静音タクトスイッチで静か、押し感もそろっています。高速連打はできませんが、PC作業に最適な歯切れの良さです。

傾いた形状になっています。そのためマウス自体を持ち上げるような操作は非常にしにくいです。脱力し、マウスパッド上を滑らせるような操作に向いています。

背面はYネジです。肉厚です。

チルトホイールはよくある構造になってます。押下部はだいぶフロント寄りに配置されています。

kailh緑エンコーダに低背静音タクトスイッチです。

ソフトウェアでボタン割り振りできます。アルファベットなど正常動作するのですが、ctrlやaltやshiftなどのFnキーは設定してもうまく動きませんでした。割とそのために購入してみたところはあるので残念。

思っていたボタン割り振りをできなかったこと、センサーの違和感が大きいこと、グリップが合わなかったこと、DPI固定だったこと、と思っていたのと違う部分が多かったのですが、結構いいマウスだと思います

マウスを握らず操作するPC作業者の方にとてもおすすめできます。各ボタンの操作感もとてもよく、サイドボタンに加えチルトホイールまで搭載しています。この使用感と便利さで2300円の安さ、ちょっといいマウス使いたいという方に使ってみてほしい感じです。

MXmasterとか高いですからね。MXmasterより各ボタンの操作感こちらの方が私は好きに思うし。

-

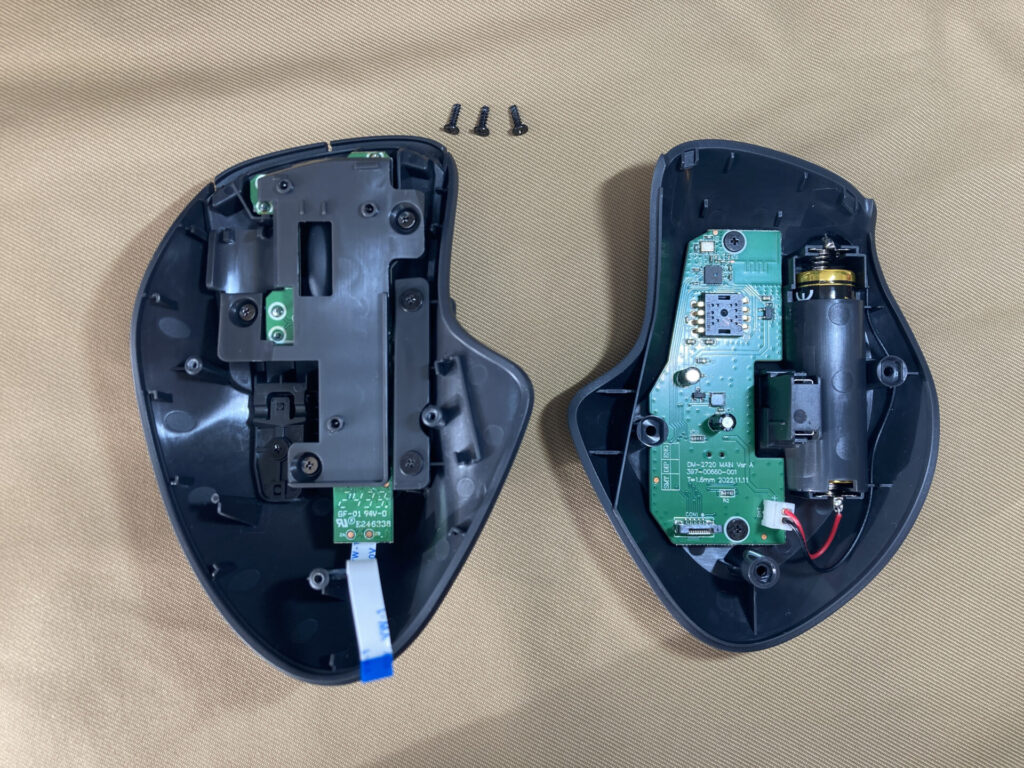

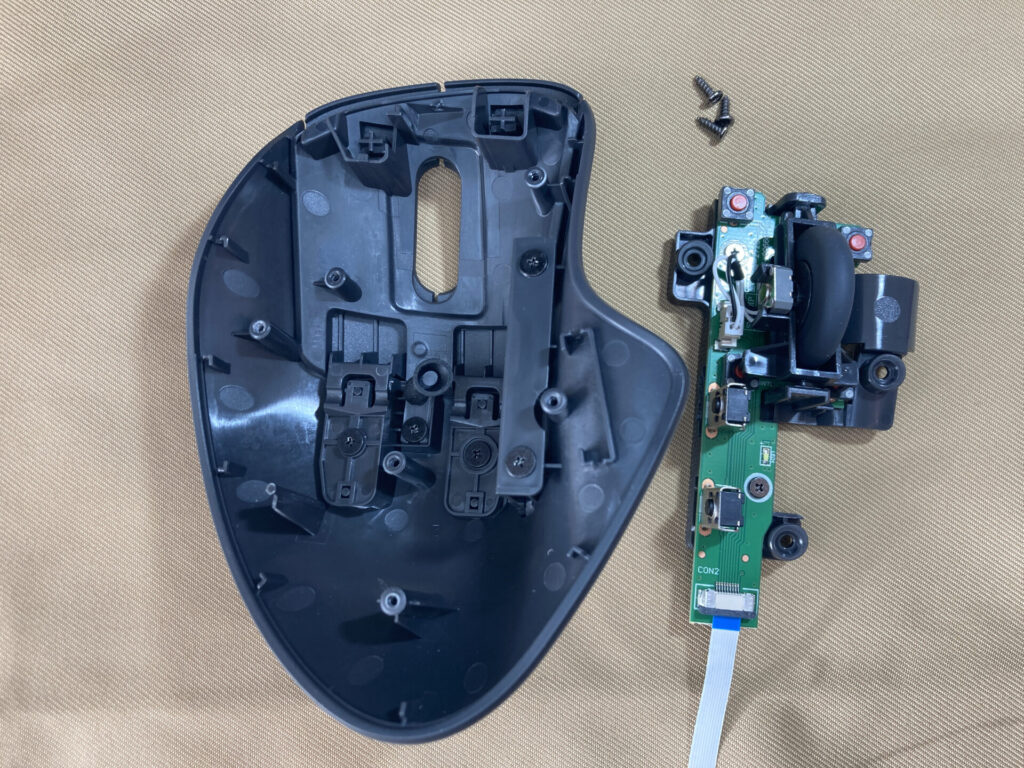

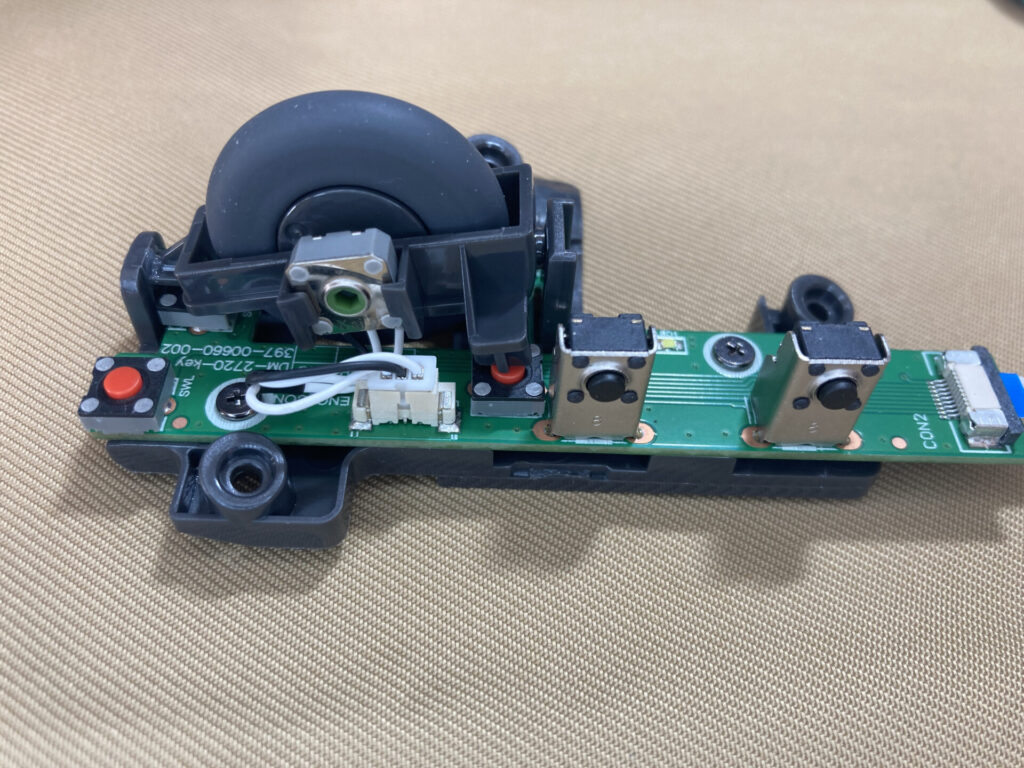

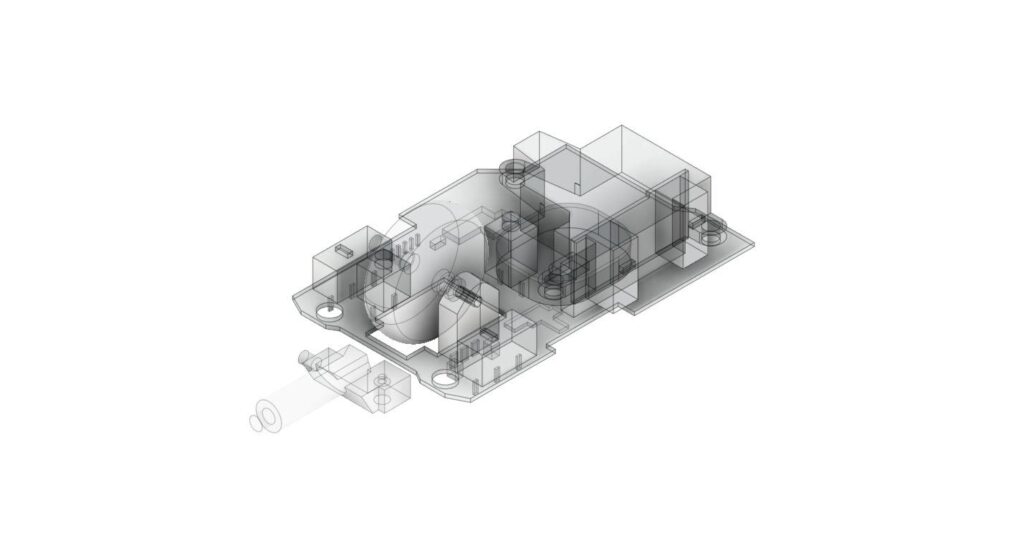

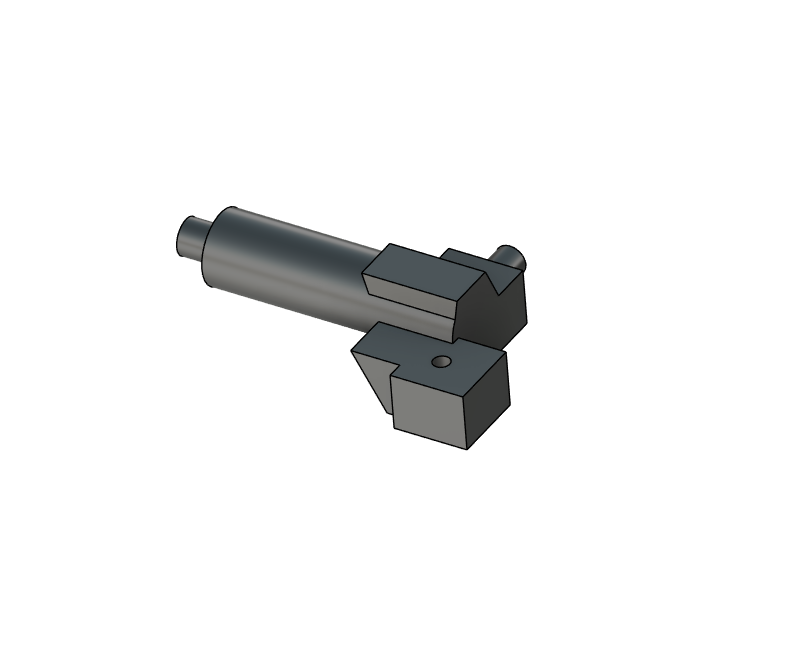

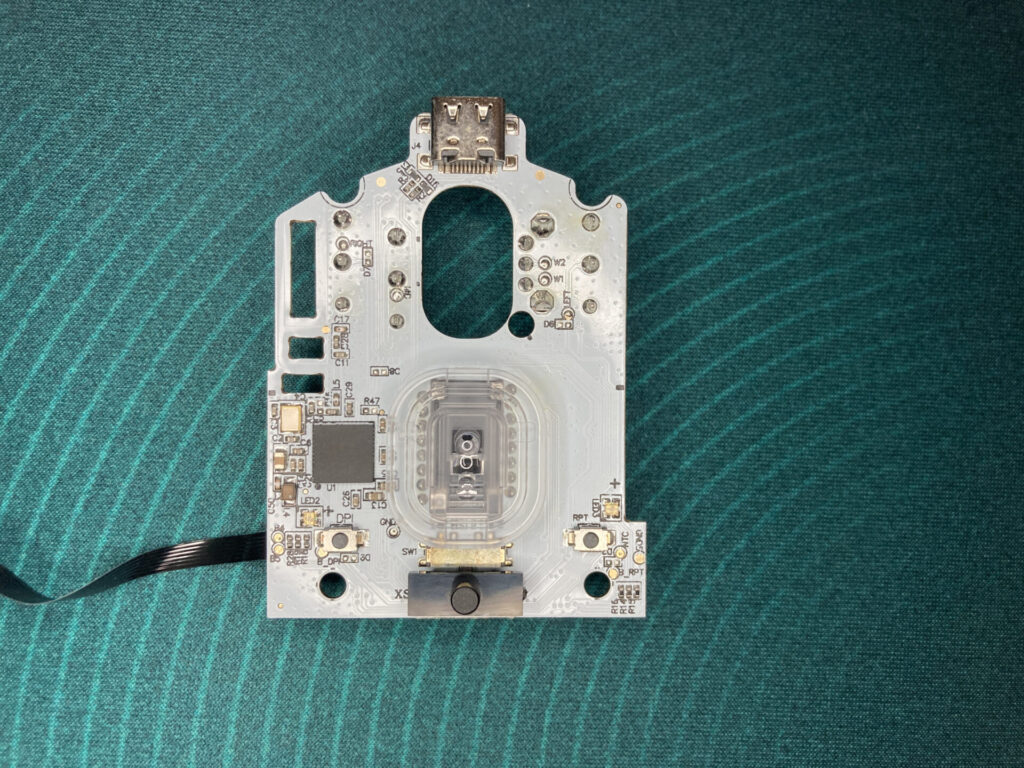

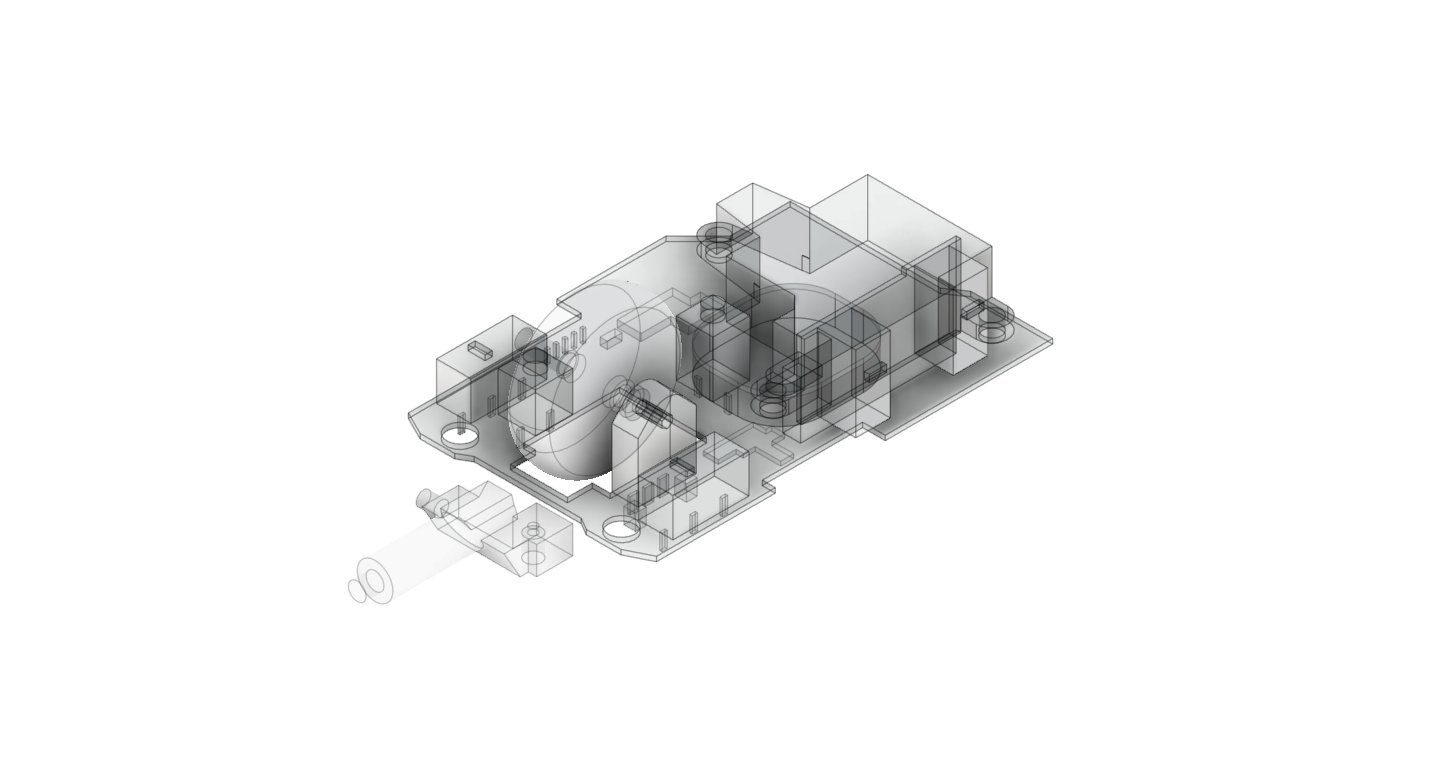

haste2基板を3Dモデルに起こした

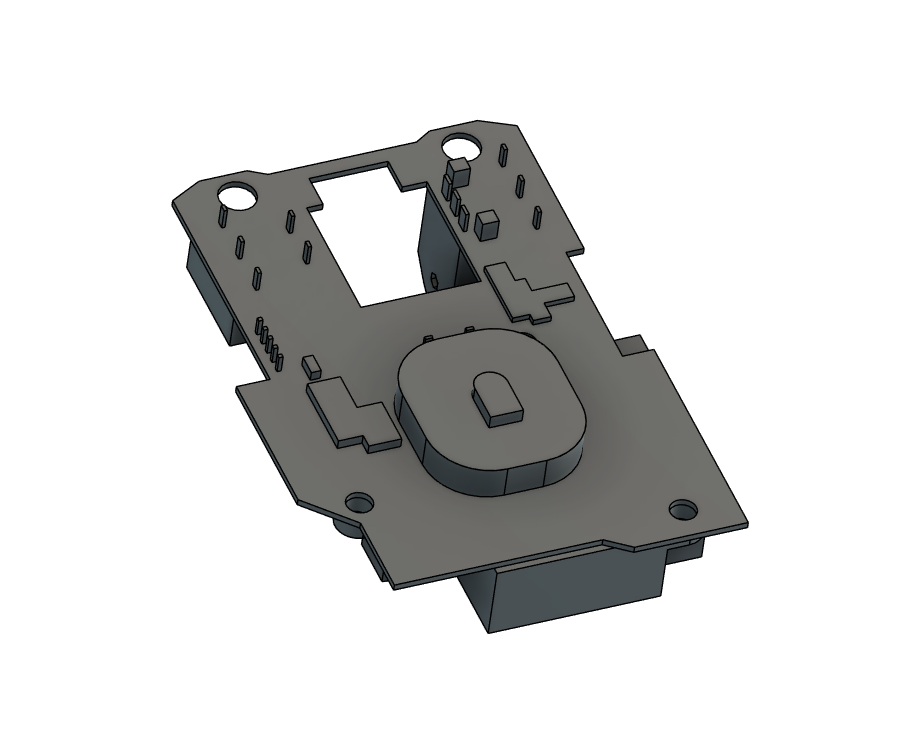

haste2wiredの基板を3Dモデルに起こしました。最初ノギスで測ってはまるからいいやでいい加減なもの使ってたのですがちゃんと型を取ろうと思いました。

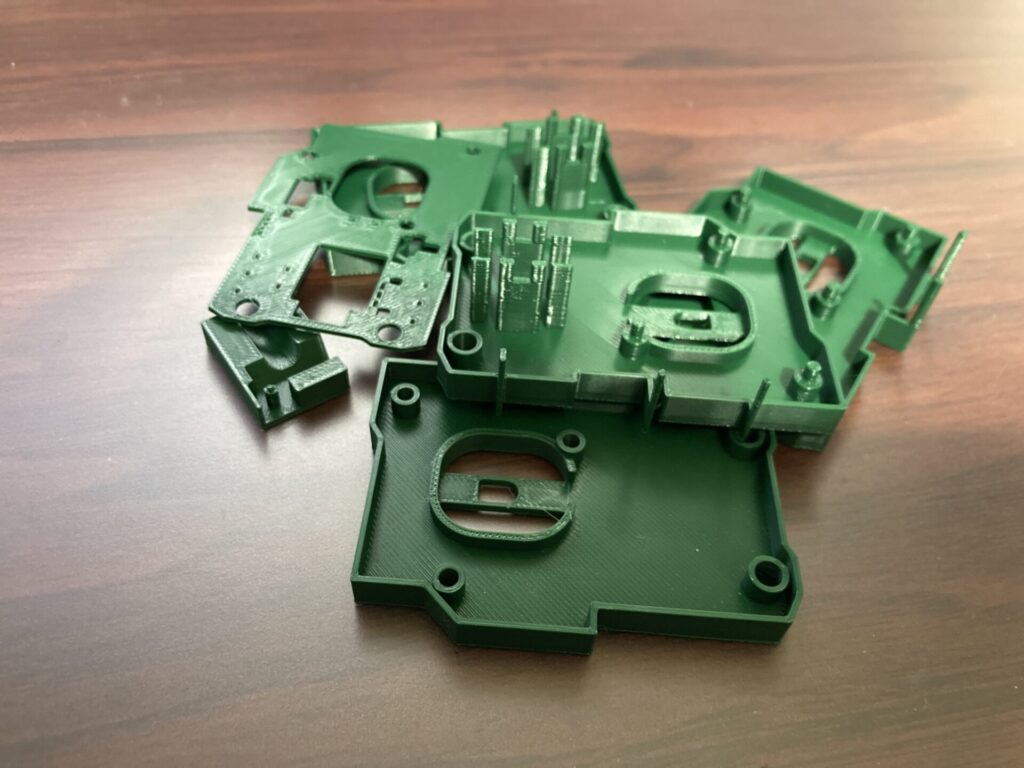

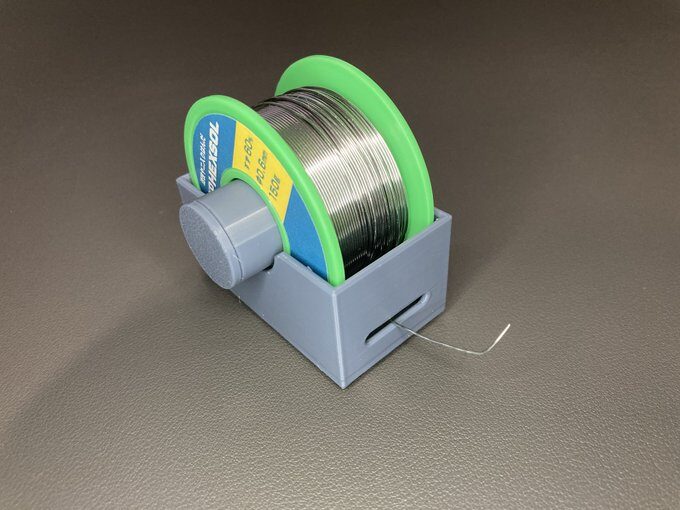

残骸たち。

型取りは細かく測るのでなく、雑に形とって3DPで印刷してはめて寸法修正してを繰り返すのが良いかなと今回思いました。30分ぐらいで1サイクル回せるので数日かかりましたがまあ取ってしまえばあとは使いまわせるし。

A1mini素晴らしい。datasheetと微妙に合わなかったりもあるので実測合わせしとけという感じ。

ちょこちょこ裏面にも実装部品があります。

センサーはボトムシェルから引き算すれば嵌まるようなイメージで作成。型つくりもとりあえずセンサーのところから取り始めました。

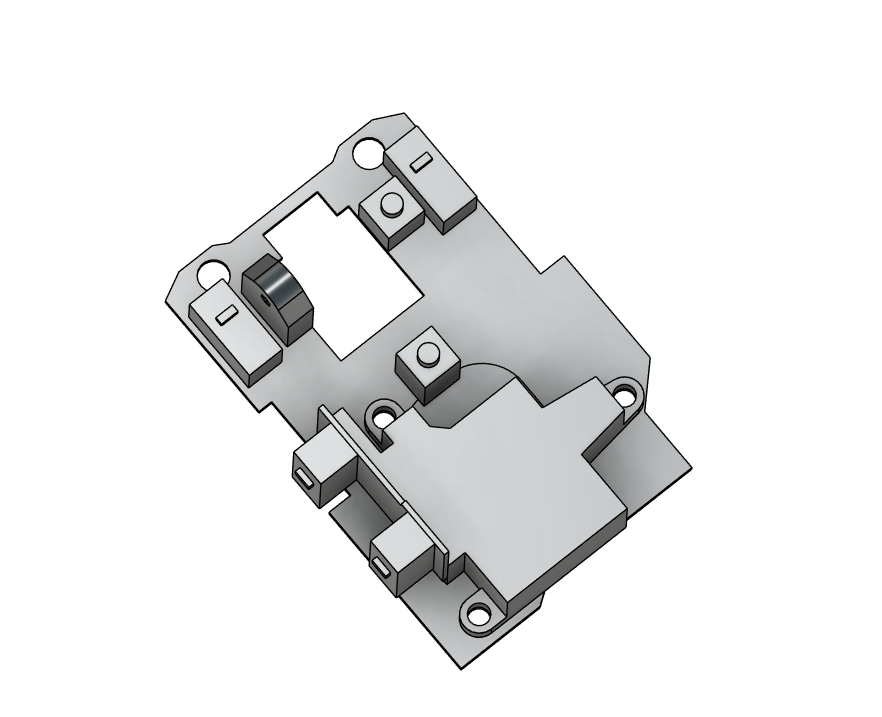

サイドボタンはメインの基板にプラのパーツで固定されます。

MB上に穴があります。直接ねじ止めではなくトップシェルとボトムシェルとで挟み込みます。

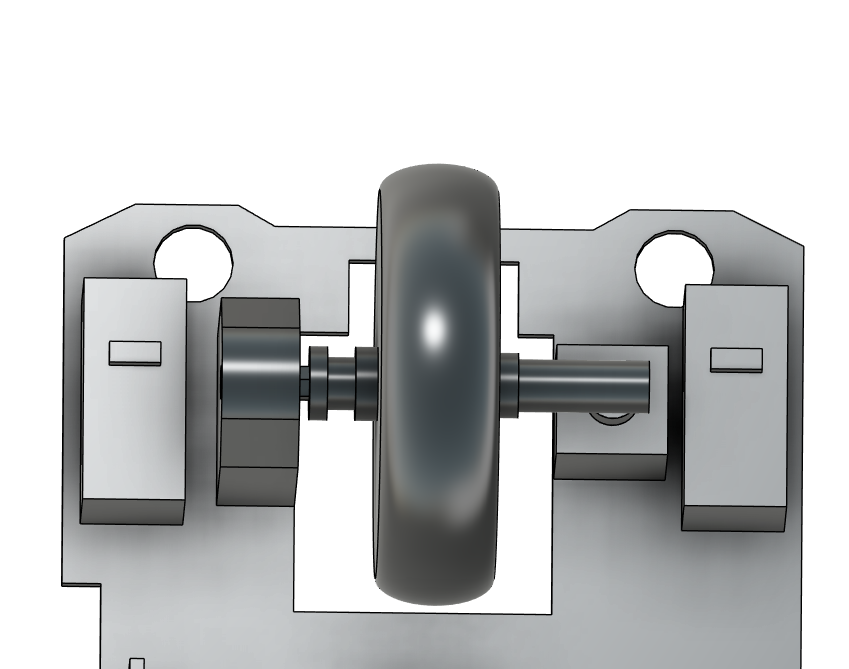

ホイールには溝があり、軸受けにぴったりはまるようになっています。ホイールがぶれずによいですが位置をきれいに取らないとホイールがずれて微妙になります。ちょっとホイールの刺さりが甘いとエンコーダがガリガリいうので割とシビア。

後で楽になるかと思いねじ穴とボトムの壁をあらかじめ作っておきました。コピペで済ませよう。

ブッシュよ、なぜそんなにごついのだ。

めんどくさがりですがめんどくさがらずこういうことはやっていった方がよさそうですね。

データは配布しておきます。好きにしてください。

-

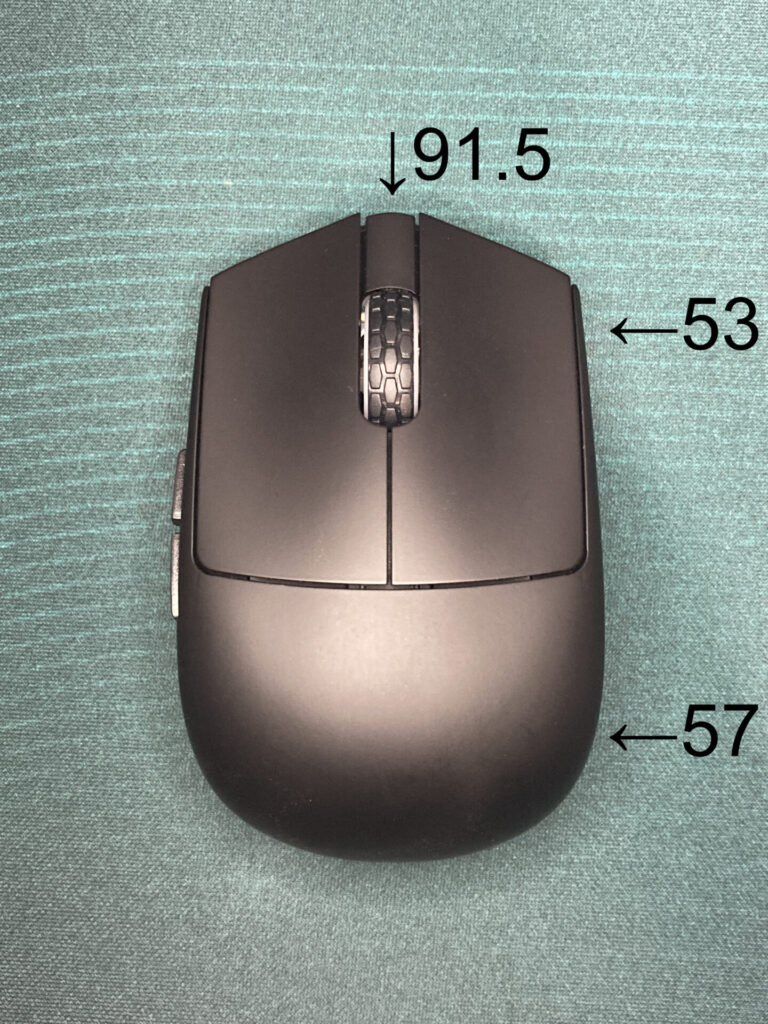

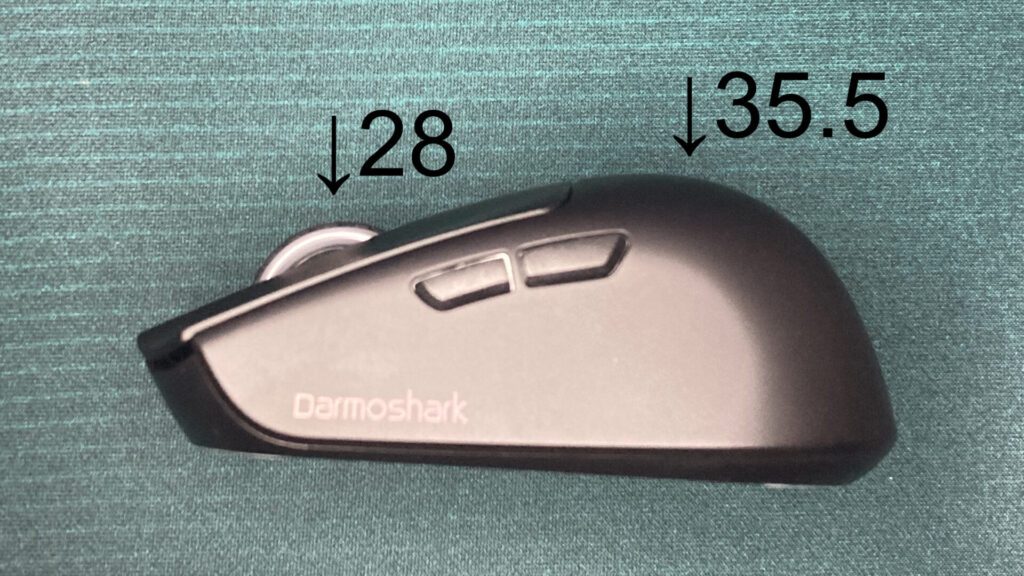

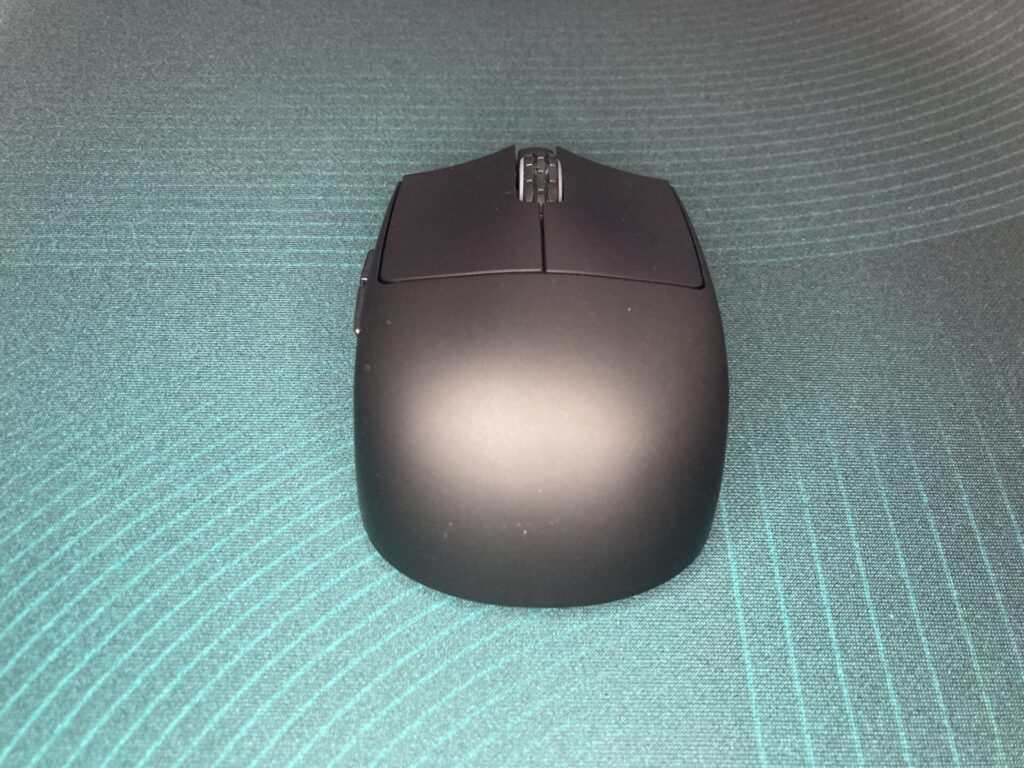

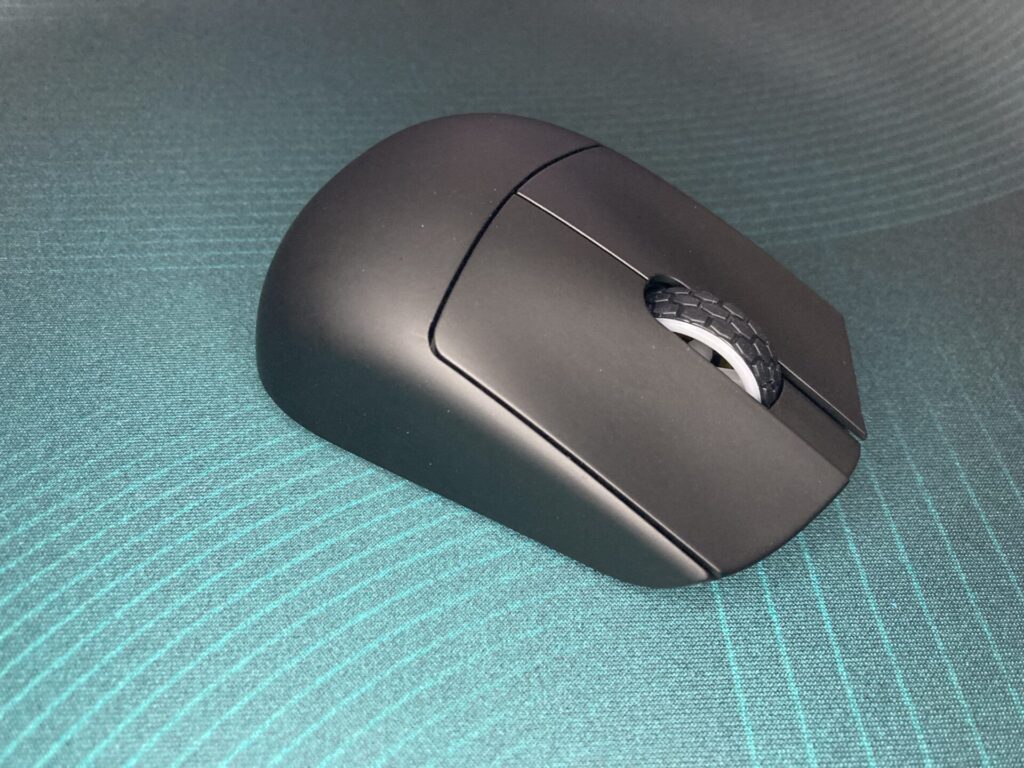

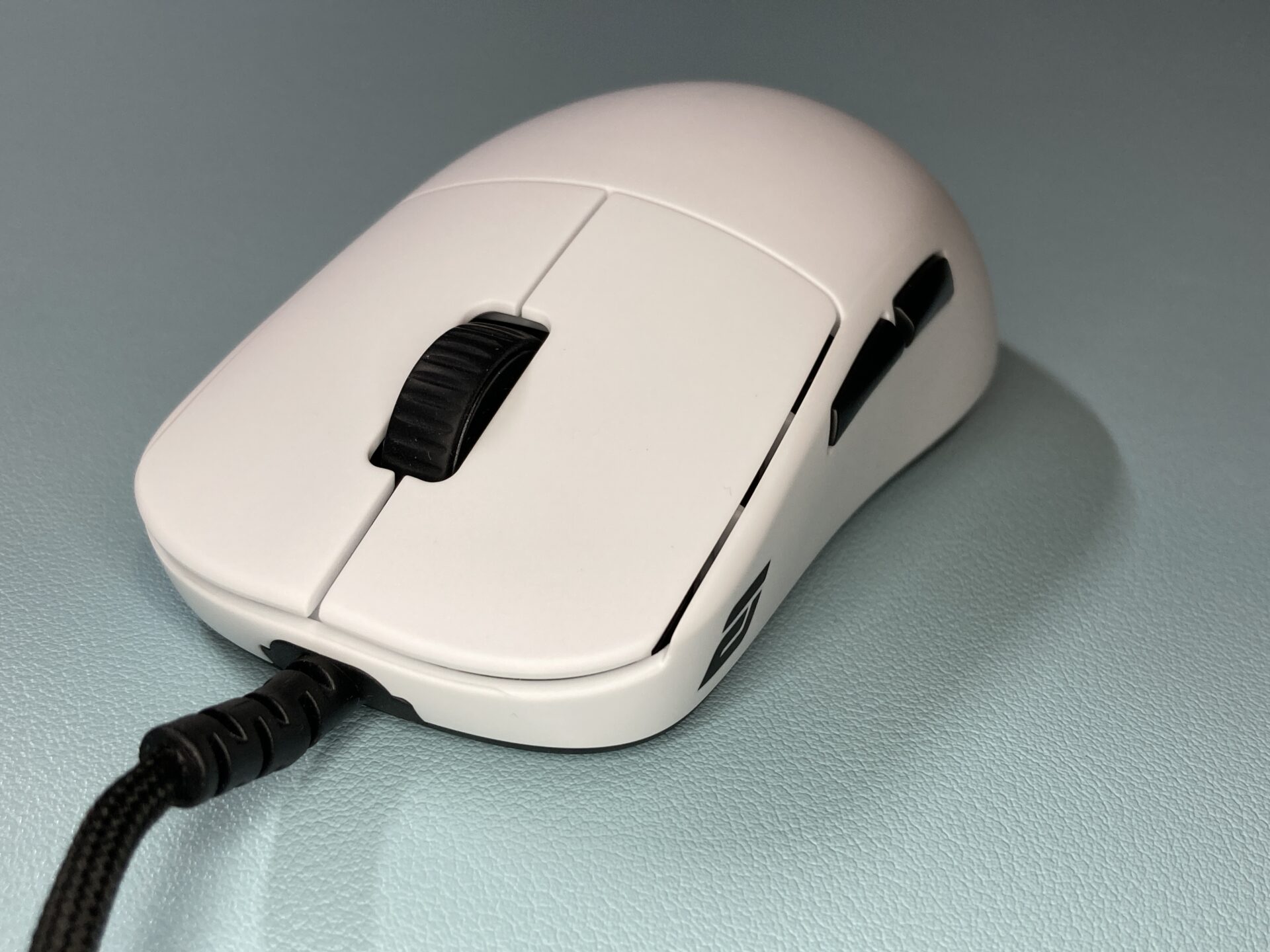

Darmoshark M5 マウス紹介

DarmosharkのゲーミングマウスM5を紹介します。

1万円程度のつまみ持ちショートマウスです。

国内取り扱い前に購入しており、国内版と多少仕様が異なるようですが基本的には同じです。ホイールエンコーダ―、サイドスイッチが異なるものが搭載されており、レシーバーには何も映りません(写せてないだけかも?)スペックはn52840, 3395, 300mAh, 8kHzです。

実測L91.5mm x W57mm x H35.5mm 38gでした。サイドはくびれのない緩いハの字、テーパー角はマウスらしいねじれが気持ち程度にありますがほぼ絶壁です。

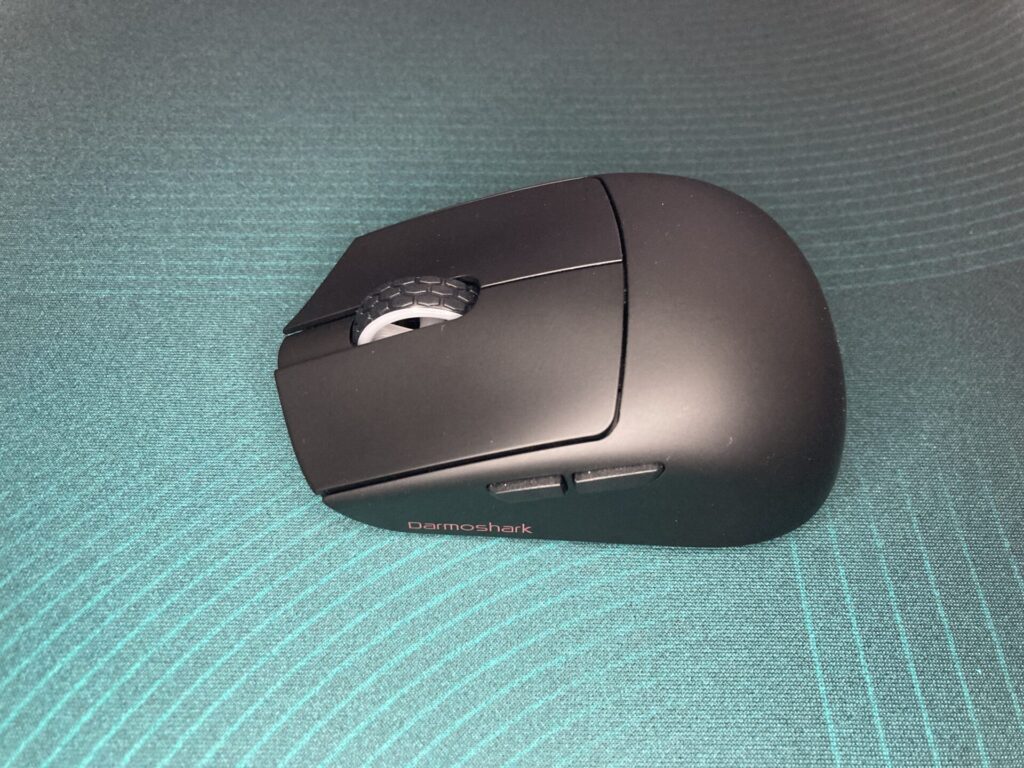

背面にはdpi, rptボタンがついています。素晴らしいですね。わざわざソフトウェアを起動し設定を変更するよりハードスイッチの方が明らかに楽ちんです。

電源ボタンでレシーバーとBTと選択することができます。中華系はBTついてるけどうまく設定できないものもあるのですがM5は普通にできました。

ショートマウスによくある三角形なシルエットです。MBはフロントに寄るほど低くなっておりサイドボタンは絶妙な配置です。

MBにはガイドがあり緩くくぼんでいます。このくぼみは指の横方向だけでなく縦方向にも置かせようとしてくるものもありますが、M5は縦方向にも一定にくぼんでおりグリップの深さは自由に選択することができます。

つまみ持ちをすれば使うことはあまりなさそうですが、後方シルエットは角ばっており、サイドによっても高さがあります。

レシーバーはドングル型ではなくType-C接続の大きなタイプ。緑に光っているときはマウスと通信中です。消灯するとマウスがスリープになったことがわかります。

このレシーバー、フロントが液晶になっているらしいのですけど何も映らないです。やり方を知らないだけかもしれないけど中華版はこうだったりするのかしら。dpi, rpt, バッテリーなどわかるみたいだけどレシーバーから設定変更できるわけでもないのでまあどちらにせよ映す必要はないと思っていますが。

ソールは上下の2枚で0.7mm厚です。両面テープとPTFEシートの間に厚紙、、というほどでもないコピー用紙1枚が挟まっています。剥がすとPTFEのみ剥がれ、そこまでちゃんとしたソールでないことがわかります。

ショートマウスで基板も小さければMOD用にいいかなと思ったのですが、小さくはありますが幅46あります。ほぼすべてのマウスに入りますが、特別小さくはないですね。

嵌め合いはねじを外せばパかっと取れて、溝があるだけですね。MB, shellともに1.5mm厚です。射出成型なら十分ですね。スポンジが張り付けられていてバッテリーを抑えているのかしら?台パンされたときの破壊防止?メインボタンはkailhの乳白色のマイクロスイッチを使用しています。耐久は100Mで私がスイッチ単体購入したところではWHITE SWRODと書いてありましたが、darmosharkサイトではWhite Blade Micro Motionと書いてあります。先述した通り国内版とで使用が異なるぽいので異なるものかもしれない。クリック感は軽めでkailhらしさもありつつそこまで癖はない感じです。

ホイールエンコーダはF-SWITCHの黄色いシェルの緑軸です。f-switchでコストカットが見えます。ノッチ感は大きめで軽く、ゴロゴロします。ホイールクリックはomron 20m ofです。そこまで重くないけど歯切れ悪い感じ。国内版ではTTC goldを使っているらしい。中華版も変更されているのかもしれないけど値段差もそこまでないし国内版買うのがよさそう。

サイドスイッチはkaeilhのロープロ。国内版ではGenuine TTCらしい。サイドボタンの基板は特にねじ止めもなく溝に差し込まれているだけです。

サイドボタン基板のfpcは無理な角度で差し込まれていてなんか剝がれている。使えるからいいけど雑なつくりだなとは思います。見えないしどうでもいいけどfpcの引っ張り方も適当かという感じ。ホイールも抜き差しぎちぎちです。幅を詰めている感じでしょうか。

アンテナのところも肉抜きされていて軽量化への執念を感じます。

ボトムシェルは基板とトップシェルがなければペラペラです。でもそれでいいんです。底面を無理に押してどうこう言うのはバカです。

MB下はあまり肉抜きへの執念は見られません。製造が面倒とかかしら。

マットなコーティングでふつうにいい感じです。

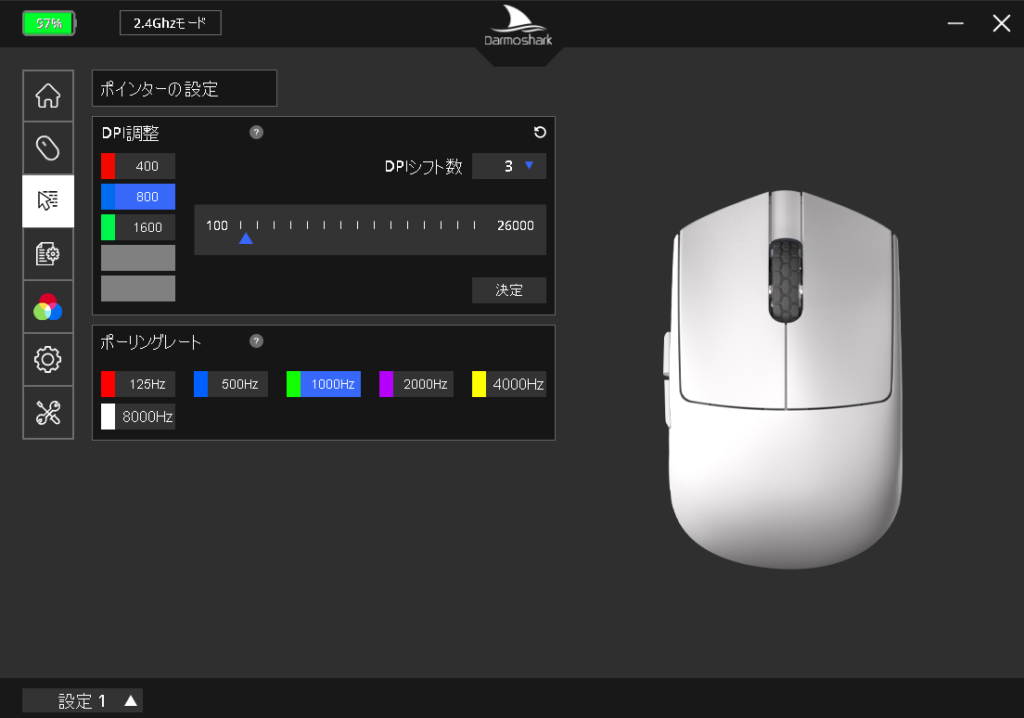

つまみマウスは指先だけでグリップする分、ボタンやホイールの操作感によりシビアになってくると思っていますが、その点でいうと今一つフィーリングよくないかなという感想です。つかみ持ちマウスであればこの感じで悪くないな全然ありとなりそうですが。ソフトウェアはdarmosharkの統合のものが使えます。普通に各種設定とオンボード保存できます。中華系によくある感じです。センサーの機能は設定してもパフォーマンス向上を感じなかったのでこんな感じです。ポーリングレートは上げてもいいかも。持たなくなるけど。

センサー遅延はまあ中華マウスという感じで良くもないし悪くもなく強くはないけど普通に使える範囲かなと。

選択肢の少ないショートマウスでありながら1万円で買えてコストカットも大きく感じるけど値段なりに悪くないですが、特筆する魅力もないです。

個人的にはもうひとつクオリティが欲しかったのと、バッテリー持ちがいまいちで(中華系マウスはどれもそうではありますが、)使わなくなっていってしまいました。

BTできるしコンパクトなのでモバイル環境やipad用で使ったりしています。

なんだかんだでDarmosharkを購入したのはM5が初めてなのですが、値段なりに作りはチープなんだなと思いました。価格破壊など存在しない。各部のフィーリングはチープさは感じますが悪くないので、ガチメインマウスにはなりえませんが、安くていいものが欲しい人にはdarmosharkはいい選択肢と思います。

-

[デスク]VESA拡張してモニターを増設した

ergotron trace dualモニターアームを使用したデュアルモニター環境で生活していました。普段は片方を動画等垂れ流すのに使用しているのですが、PC作業時には2枚とも埋まってしまうことが多いです。それでも問題はないのですが、せっかくなのでモバイルモニターを追加してトリプルモニターにしてみました。

余談ですがergotron trace dualはよいものです。メインがdellとeizo、それぞれ35000円程度の24インチモニターですが、ergotron trace dualはその合計より値段が張ります。モニターアームだけなのに。頭おかしいのかと思いますが思い切って購入してよかったもの筆頭です。

何が優れているのかというと片手で両方のモニター2枚を自由に3次元移動できます。amazonブランドのergotron lx oemを4本ほど所有しており以前は気に入って使用していたのですが、基本的にモニターを移動させない運用になります。姿勢を変えて、モニター2枚を位置調整してなんてやってらんないですからね。 lxのようなアーム型のものは動かし方も関節に制限されモニターを動かしやすいとは言えません。机を壁に張り付かせるとその制限はさらに大きくなります。モニターを動かさないのならばアーム型でなくポールクランプ型のモニタースタンドでよいのではないかと思えてきます。

そう極端に捉えるべきではないですが、traceはその点モニターを頻繁に動かす場合、少なくとも私の環境ではすべてを解決します。モニターはまとめて、片手で軽い力で、自由に動かすことができ、その動きは可動域の中で制限されません。、、、ただただ高いですが。

78000円で環境をアップデートするとして、モニターアームはPCやモニター、デバイスと比較して直接何かの性能向上には関わりませんからどうしても優先順位は下がります。私もそう思います。しかし直接的に目に見えるスペック向上は果たさないものの、かなり私のPC環境は快適になりました。色々環境が揃っているがモニターアームには手を付けていない人には一度体験してほしいモニターアームです。24インチ3枚だとさすがに使いこなせないですが、縦置きのモバイルモニターであれば許容範囲内です。もとよりデスクの右寄りにモニターを配置していたので左側に追加し、デスクのバランスも若干いい感じに。

VESA穴のねじ止めにオスメススペーサを使用し、そこにアングル材を固定し拡張しています。Amazonで売っていたので長尾製作所のスペーサ―を使用しましたがM4ならなんでもよさそうです。

アングル材はデスクを自作した際に余っていたキタジマのものを使いました。不格好ですがまあ固定できています。

購入したモバイルモニターは謎ブランドの14インチのものです。縦置きするとちょっと小さいですが24インチの隣にちょうどいいです。画質はまあですがゲーミングモニターよりはましで、ゲーミングモニターてほんとうに発色悪いんだなと思いました。

15000円で購入しましたがこれ以上いいものをと思うと普通にいいモニター変える価格になってきて難しいですね。

ケーブルは映像出力用のHDMIと給電用のUSBを接続しています。給電はeizoのモニターについているUSBハブから行っています。特に動作に問題もなく、モバイルモニターの省電力さは素晴らしいですね。

デュアルでも何とかなるけど3枚目があると動画垂れ流したり大画面必要ないものに使ったり、あったらあったで余裕が出て便利ですね。

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)