- Home

- 一覧

-

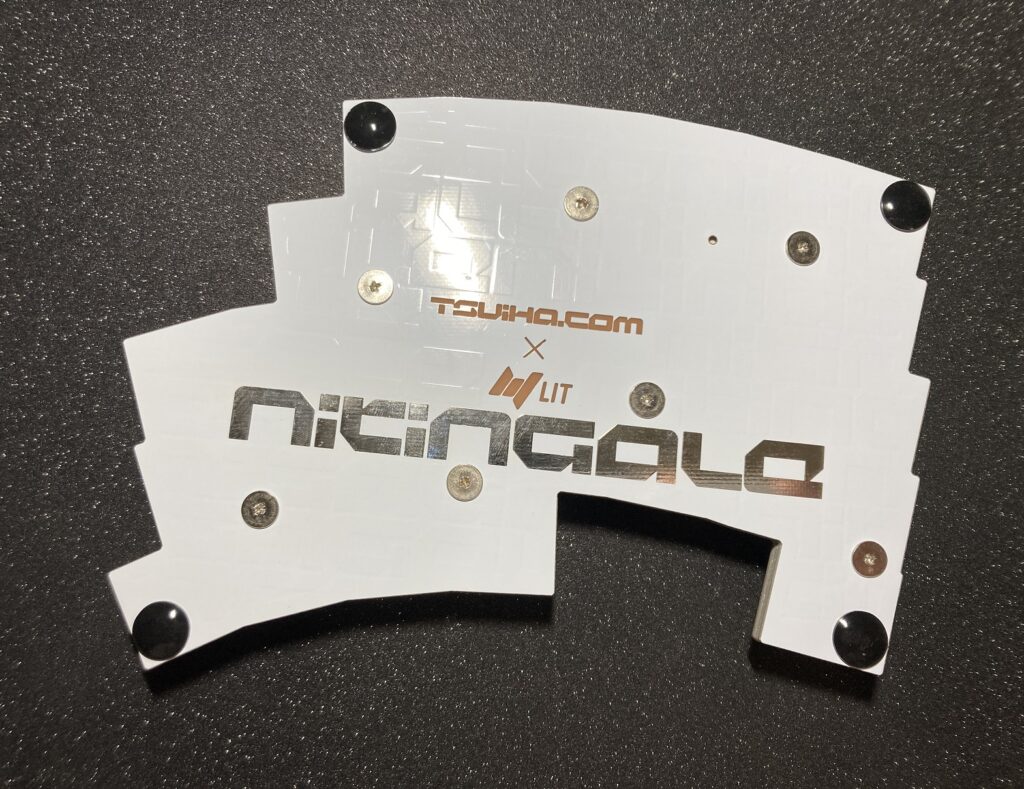

「Nitingale ver.LIT」スタートアップガイド

LITにて完成品の頒布しております左手デバイス「Nitingale ver.LIT」のスタートアップガイドになります。

確認事項

購入後のサポートはできる限り対応しますが、初期不良や内容物の欠損について購入直後にしか対応できかねます。

ネジ緩み防止に緩み止めを差しております。再度ねじ止めが不可能な場合がございますので分解はできる限り行わないでください。

到着しましたらまずこれらについて確認を行ってください。

内容物の確認

内容物が全て揃っていることを確認してください。

①ベースセット

・キーボード本体

・ゴム足

・親指1Uキーキャップ

②フルセット

・キーキャップ

・USBケーブル

動作確認

ケーブルを本体に接続し、PCと接続します。接続する際に左上(写真中0キー)を押さないよう気を付けてください。オンボードプロファイルがリセットされます。

本製品に限らずUSBコネクタに無理な力は加えないよう注意してください。

PCに接続し各キーが正常に反応することを確認してください。

テキストエディタやゲームで確認のほかに、remapでも確認を行うことができます。

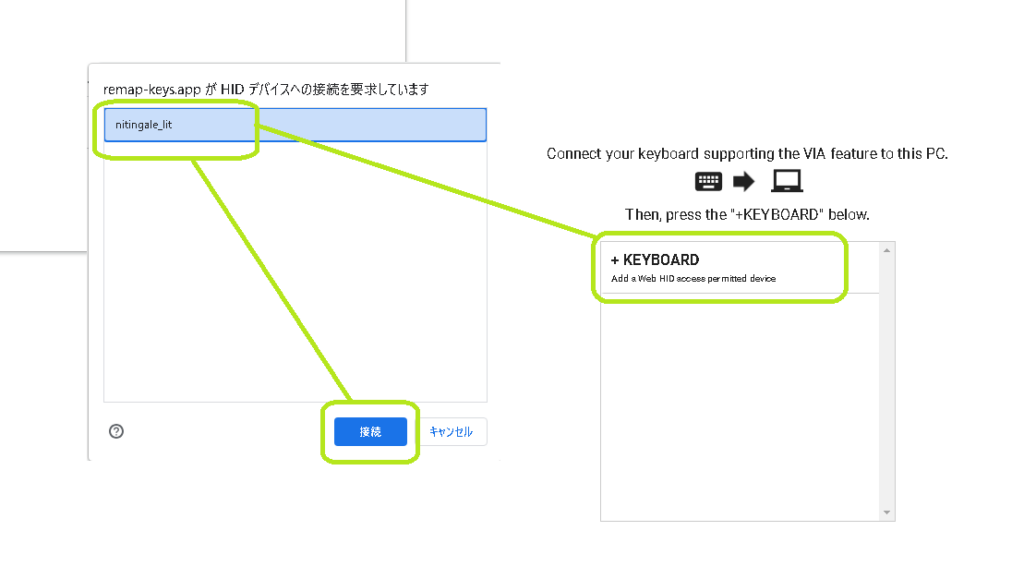

https://remap-keys.app/へアクセスし”START REMAP FOR KEYBOARD”をクリックします。

※remapに更新が入りました9月発売分はこちら旧のサブドメインを利用ください。https://qmk018.remap-keys.app/

+KEYBOARDをクリックしキーボードを選択、接続します。

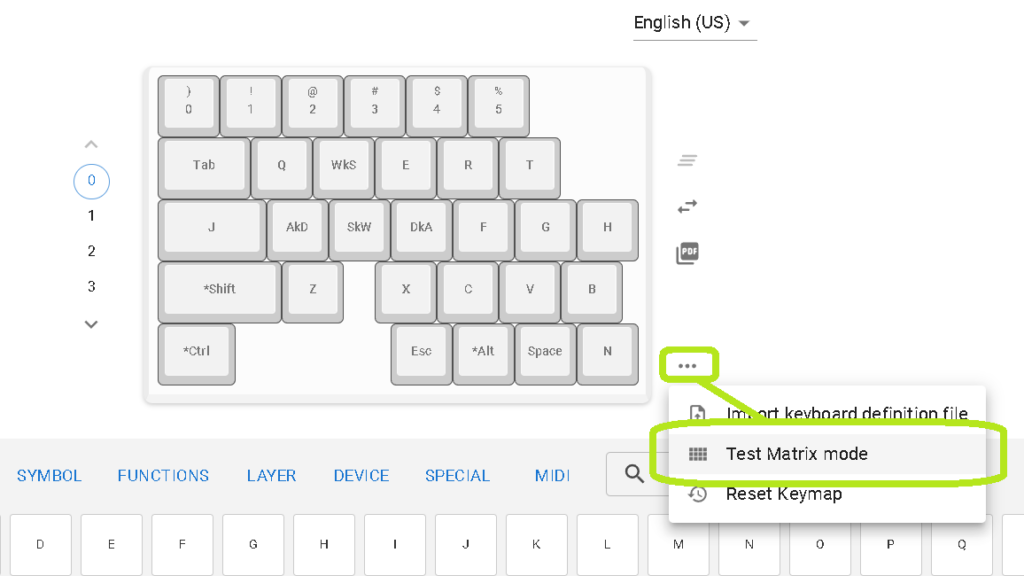

キーボード情報が読み込まれたら3点リーダからTest Matrix Modeへ入ります。

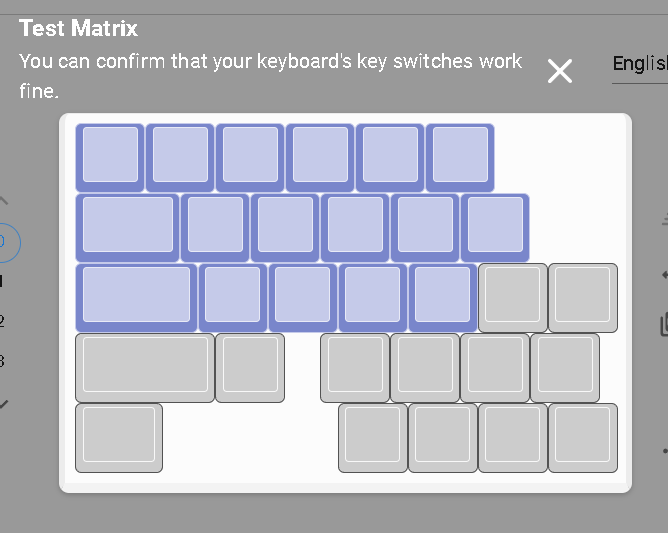

すべてのキーを押して青色になることを確認してください。Test Modeは若干判定が厳しいのでしっかり押して動作のの確認として行ってください。

使用上の注意

本製品に限らず電子機器は大事に扱ってください。

台パンしたり無理な力を加えたりしないでください。

裏面に小さな穴が開いていますがファームウェアインストール用のボタンになっております。必要がない場合押さないでください。

ゴム足の貼り付け

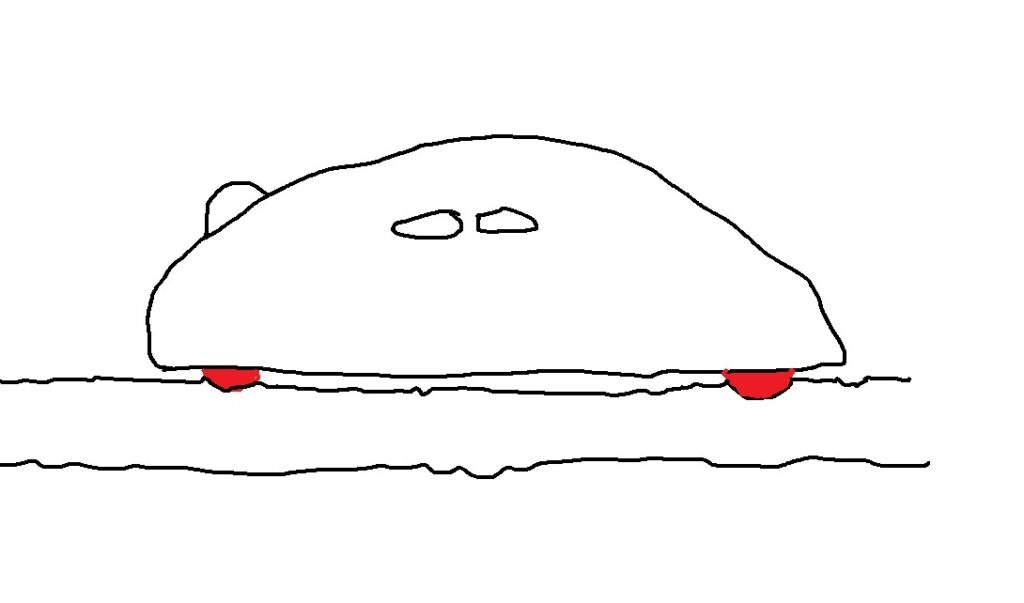

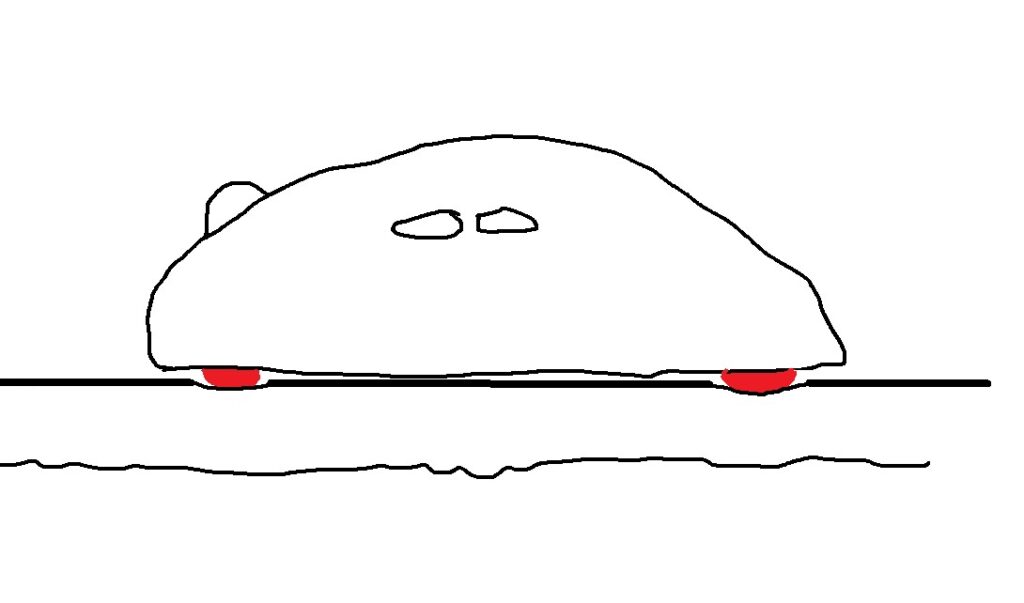

6枚付属していますが、下記3パターンの貼り付け例があります。

貼り付け位置の一例です。やや内側に貼ってみたりとがたつかない位置に各自微調整してください。

チルトが足りないという方は別途高さのあるゴム足等を購入し貼り付けてください。

キーキャップ

キーキャップとの対応

ロープロスイッチですが、通常のMXキーキャップが使用できます。ステップスカルプチャーのものがおすすめです。

当然ながら薄型のキーキャップを取り付けたほうがより薄く仕上げることができます。

キーキャップの対応についてですが基本的には通常のキーボードの左半分を使用いただけます。

最下行、1U親指用キーキャップは通常キーキャップに含まれないためオリジナルのものを同梱しておりますのでご使用ください。市販のものであればDSAプロファイル等がおすすめです

SHIFTキーについては~2.25Uのサイズに対応していますがスタビライザーレスなため、ぐらつきが気になる際は小さめのものを使用ください。1.75U, 2U当たりのサイズが見栄え的には良いと思います。

キーキャップの取り付け・取り外し

キーキャップは軸に対してまっすぐ抜き差しするようにしてください。

プレートレスな構造上キーキャッププラーがキースイッチに引っかかることが稀にございます。キーキャップを引っ張るようお願いします。

キーキャップを引き抜く際は本体プレートを抑えながら行うようにしてください。

付属キーキャップ

ナイロン製のキーキャップを4つ付属しております。

デフォルトキーマップについて

誤爆しやすい全角半角やWIN, CAPSキーを除いた、ゲームに最適化を行ったキーマップを設定しております。

キーマップはremapを使用し変更することができるため自分好みに設定してください。

通称キルスイッチ機能

本製品はキルスイッチと呼ばれるものと同等の機能を有しております。

AとD, WとSがそれぞれ排他入力となっており、左右の切り替えし動作の精度を向上させることができます。

またその性質上AとDを同時押しした際に制止するといった動作を行うことはできなくなります。

後述しますが、デフォルト設定(プロファイル1)ではキルスイッチ機能がオンになっております。プロファイル2に切り替えることでキルスイッチをオフにすることができます。

ゲーム中やプレイタイトルごとにオンオフしたい時でも、ソフトウェアにアクセスする必要なくコマンド入力を行うだけで切り替えることができます。

デフォルト設定 プロファイル1 キルスイッチオン プロファイル2 キルスイッチオフ(通常キーマップ) プロファイル3 キルスイッチオフ(通常キーマップ) プロファイル4 キルスイッチオフ(通常キーマップ) 一言でいうと初期設定ではキルスイッチ有効がデフォルト設定、XCVB同時押ししながら2を5連打するとキルスイッチが無効に、XCVB同時押ししながら1を5連打すると再度キルスイッチが有効になります。

*やっている人いないと思うのですけどBFだと正常に動作しないのでプロファイル切り替え機能等用いてキルスイッチ機能はオフにした方がよさそうです。

remapでのカスタム

remapでキーマップのカスタムを行うことができます

検索するとわかりやすい解説が見つかると思います。

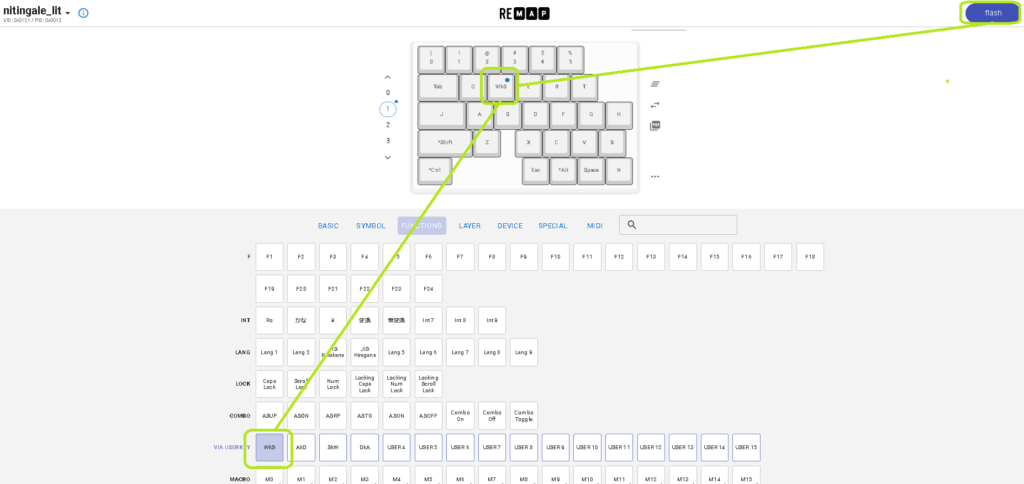

下のほうからキーをドラッグしてくることでキーマップを変更することができます。

便利なtap&holdやcombo等々も設定できます

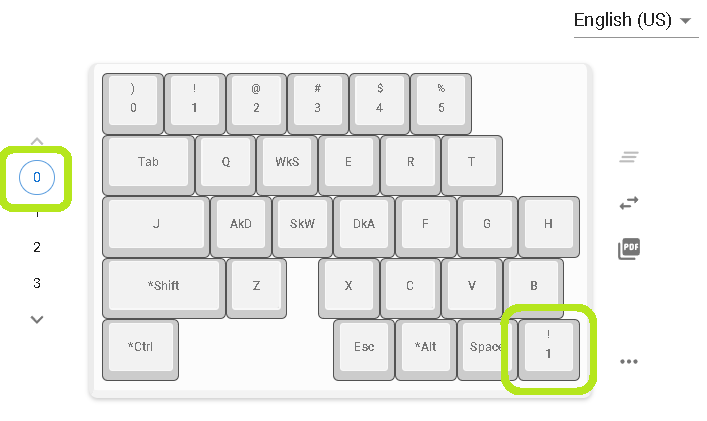

プロファイル1、レイヤー0のwasdの位置にWkS, AkD, SkW, DkAというキーがマッピングされています。これらがキルスイッチ有効のWASDキーとなっております。

ここに通常のWASDをドラッグするとキルスイッチは無効となります。

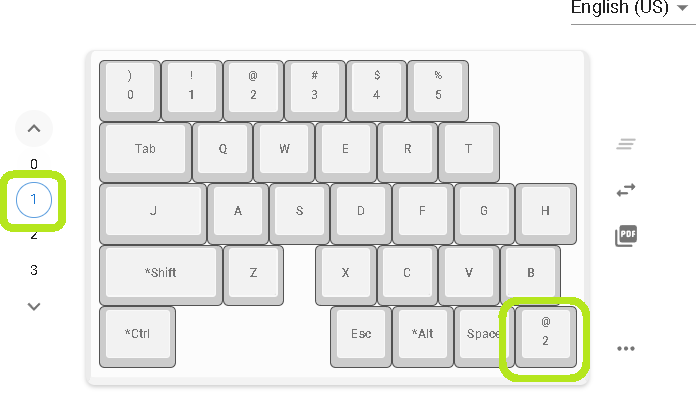

プロファイル2、レイヤー1を見てみると通常のWASDが割り振られています。そのためプロファイル2はキルスイッチがオフになっています。

キルスイッチに対応したキーはFunctionsのタブにあります。ここからドラッグすればキルスイッチ有効のWASDキーを割り振ることができます。

キーマップの変更が完了したら右上のFlashを押して変更を適用します。

プロファイル切り替えコマンドについて

最大4つのプロファイルの保存・切り替えを行い各種アプリケーションごとに異なるキーマップを使用することができます。

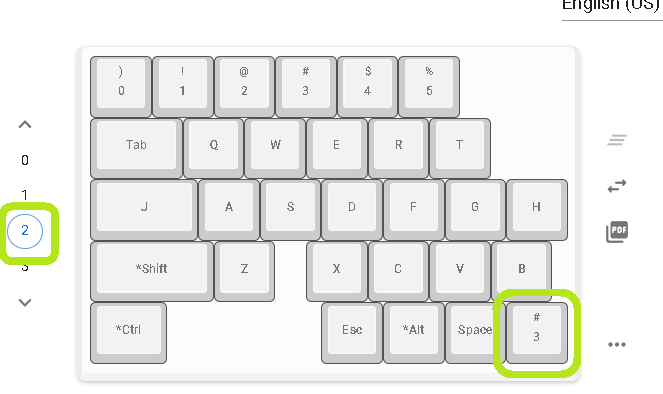

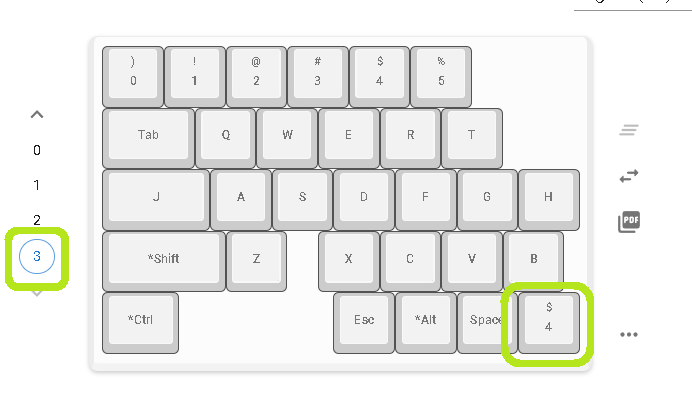

X, C, V, B の計4キーを同時押ししながらプロファイル番号に対応した数字キー(1, 2, 3, 4のいずれか)を5回連打することでプロファイルを切り替えることができます。

レイヤーとプロファイルの対応は下記になります。

プロファイル1 レイヤー0 プロファイル2 レイヤー1 プロファイル3 レイヤー2 プロファイル4 レイヤー3

プロファイル切り替え機能の確認を行ってみます。

例えばremap上で各レイヤーのキーにプロファイル番号をマッピングしflashします。

レイヤー0:プロファイル1

レイヤー1:プロファイル2

レイヤー2:プロファイル3

レイヤー3:プロファイル4

プロファイル変更コマンド(XCVBを押しながらプロファイル番号を5連打)を実行し、マッピングしたキーを押してみるとテキストエディタにプロファイル1では1が、2では2が、3では3が、4では4が入力されプロファイルが切り替わるのが確認できます。

確認した後はキーマップを元に戻しておきます。

またX, C, V, B, 1, 2, 3, 4をキーボードに設定しなければ、コマンドの入力が行えないのでプロファイル切り替えコマンドは使用できません。

またインジケータ等ないため視覚的に現在のプロファイルが認識できませんが、わからなくなったときはコマンド入力を行い使用したいプロファイルに切り替えて使用ください。

キーマップのリセット

remap画面右下の「・・・」からreset keymapを選択することでキーマップを出荷状態に戻すことができます。

USB機器として認識されなくなったら

PCに接続しても認識されなくなったという場合、何らかの拍子にファームウェアが飛んでしまったことが故障以外の原因の一つとして考えられます。

この場合ファームウェアの再インストールを試してみてください。

下記からzipファイルを解凍しuf2ファイル(インストールファイル)を用意します。

nitingale本体裏の小さな穴に爪楊枝を差し込むとカチッとbootボタンが押されます。ボタンを押しこみながらPCに接続します。

するとnitingaleがUSBメモリとして読み込まれますので、中に先ほどダウンロードしたuf2ファイルをドラッグアンドドロップします。

nitingaleが再起動しファームウェアを読み込み復帰します。

USB機器として認識されなくなった時以外でbootボタンは触らないようにしてください。

インストール時に指示外の行為によって破損された場合対応しかねますのでお願いします。

ファームウェアのカスタム等

稚拙ながら下記にqmk firmwareが保存されています。

![]() Build software better, togetherGitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over…

Build software better, togetherGitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over…オープンなQMK_firmwareを使用して構成されているため自身でファームウェアを作成することができます。

裏面の小さな穴がラズパイで言うbootボタンになります。

おわり

質問等あれば問い合わせください。

また個人製作のため至らない点あると思いますがご指摘などあればご教授願います。

-

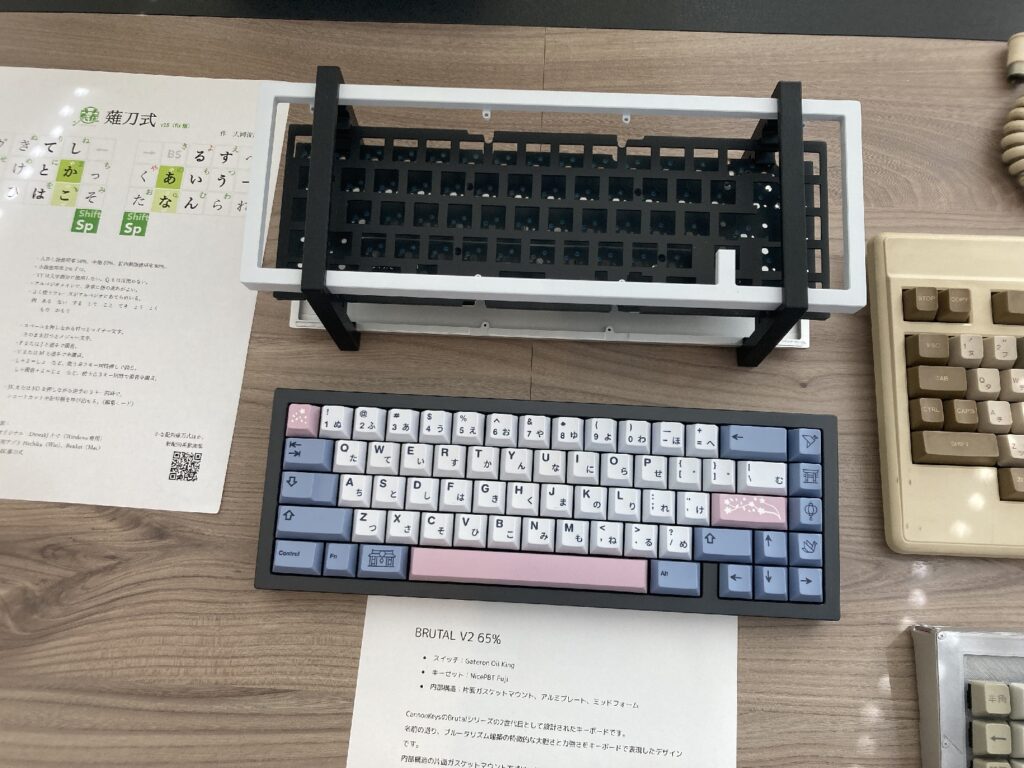

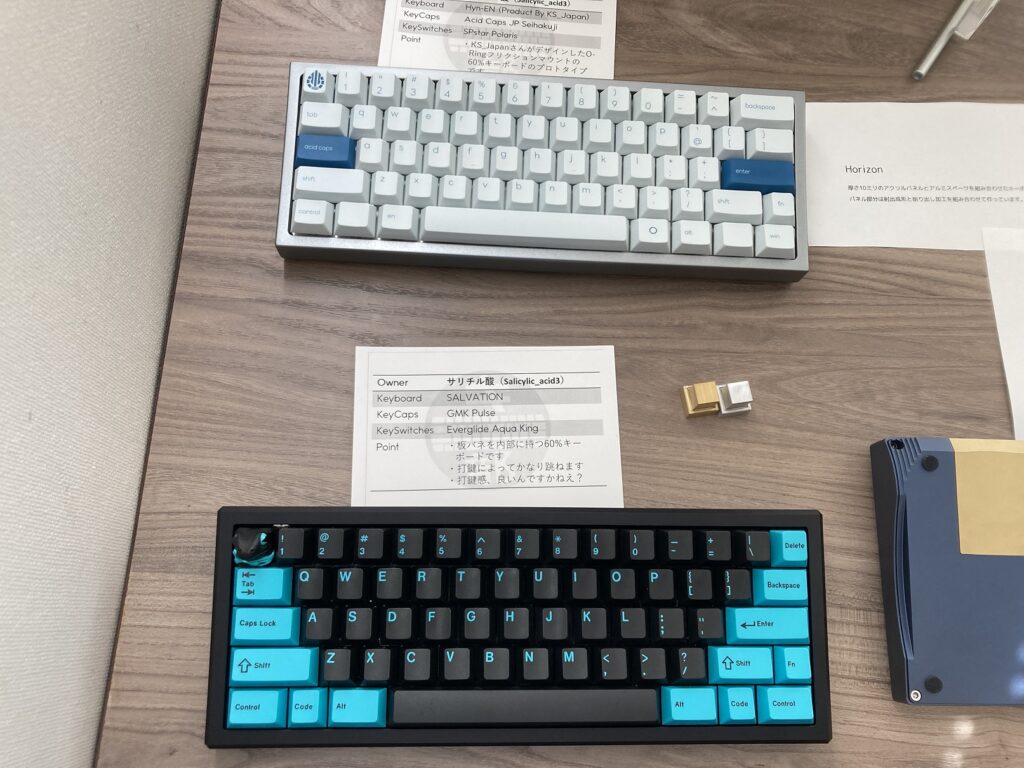

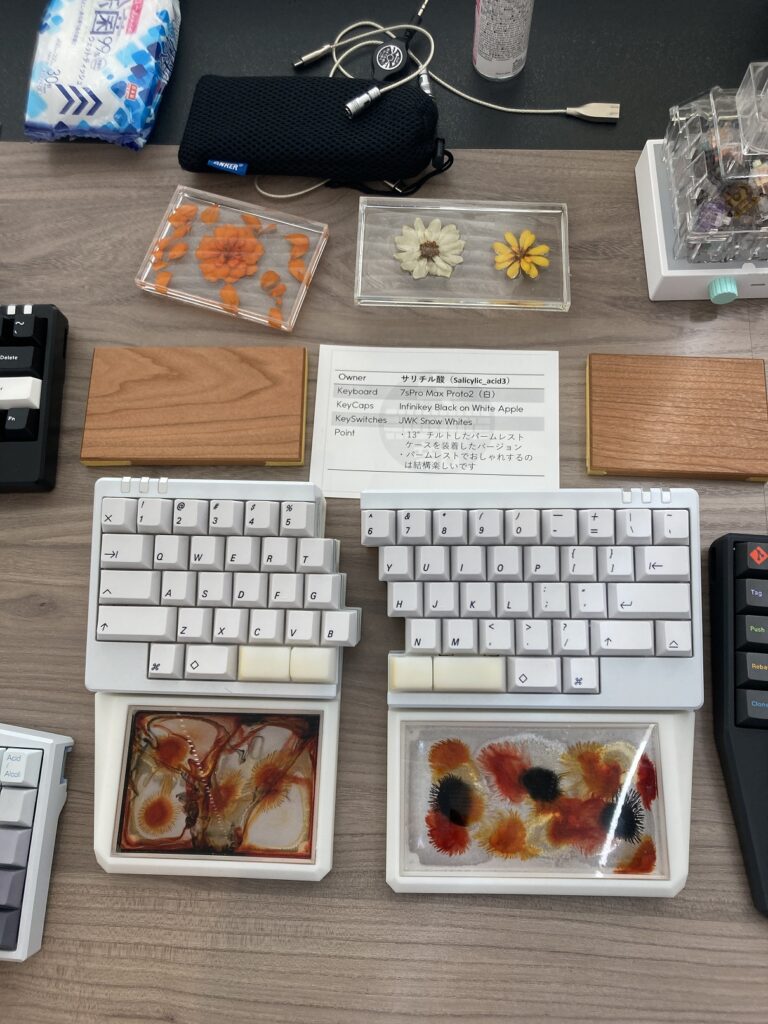

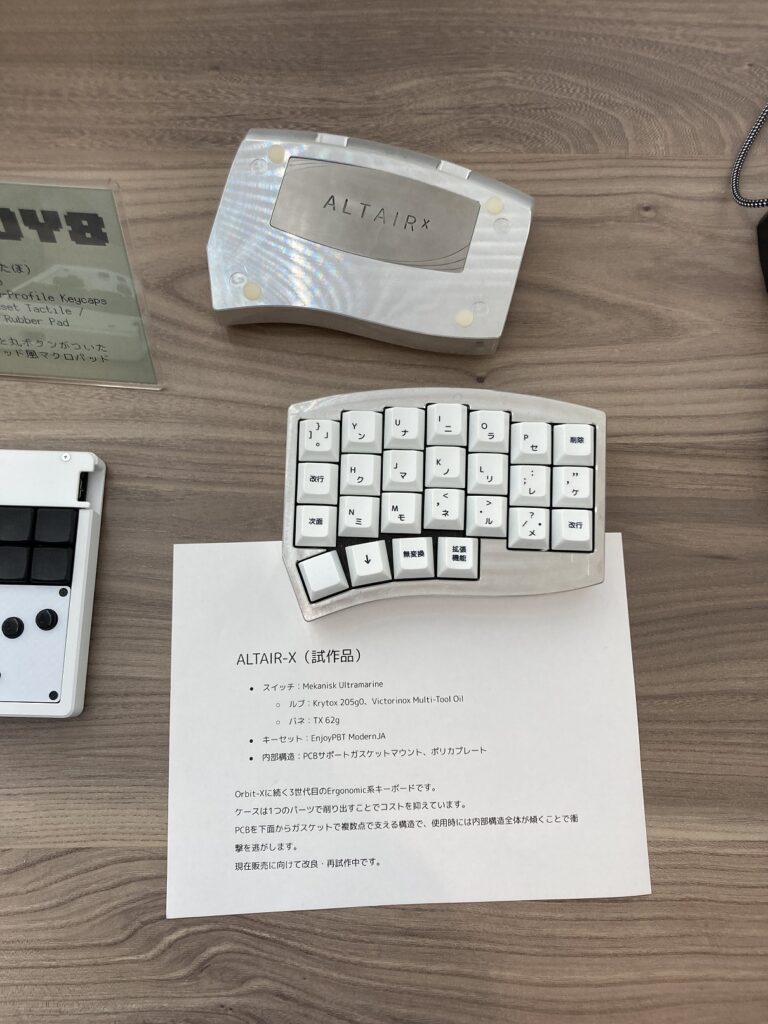

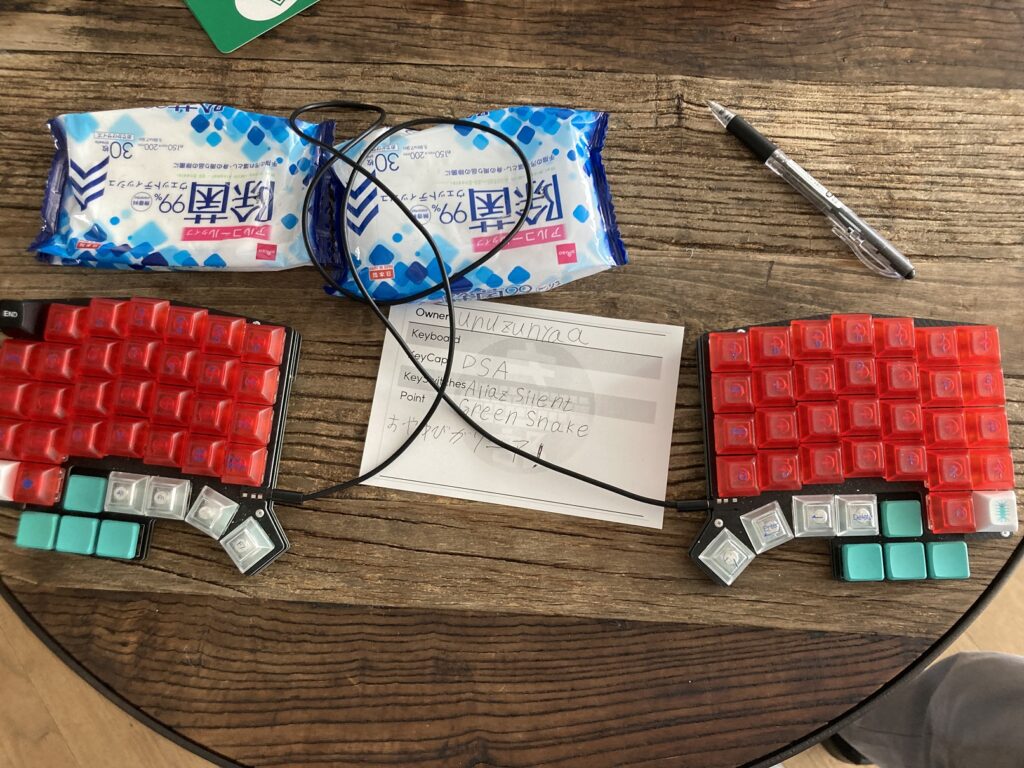

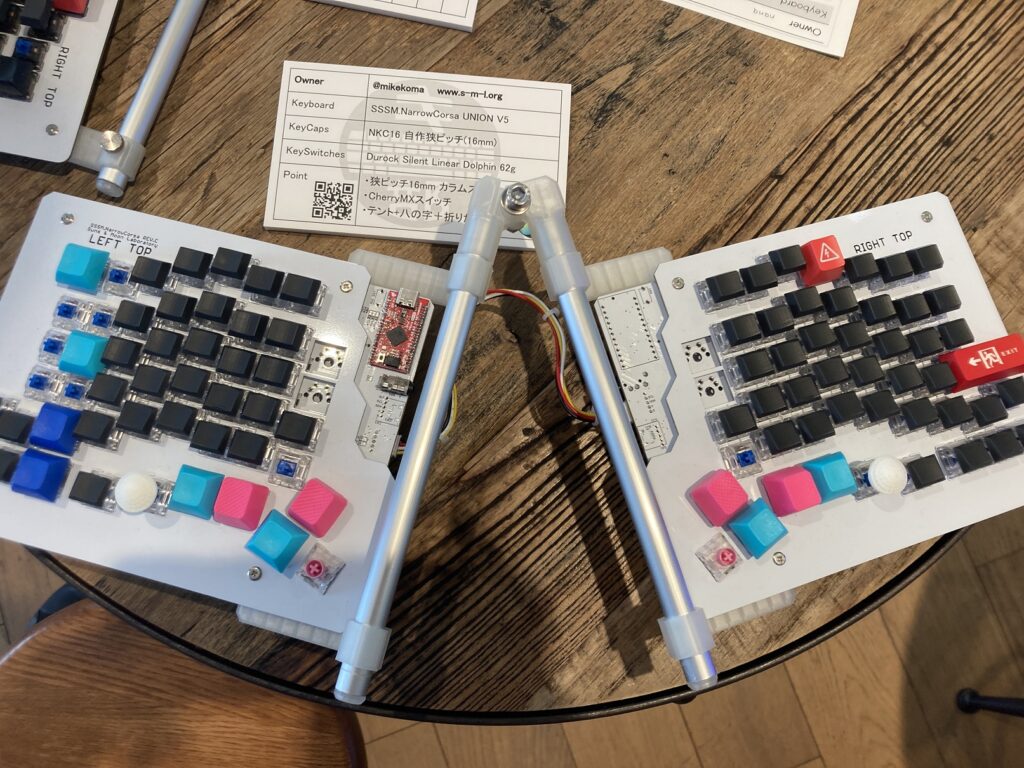

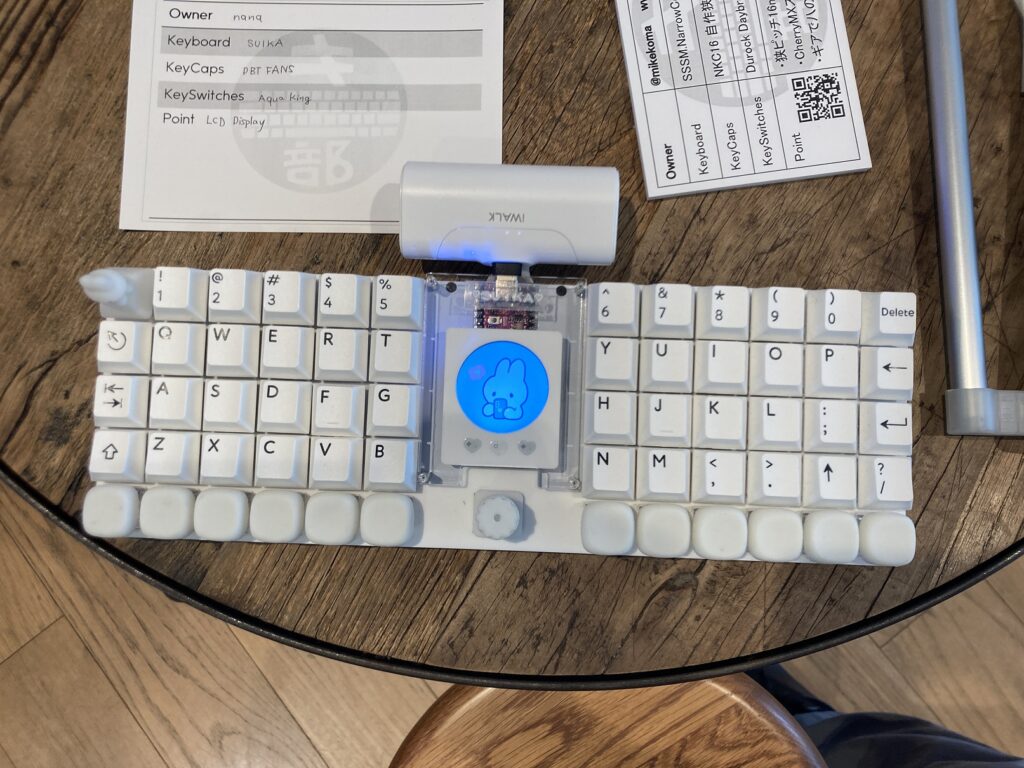

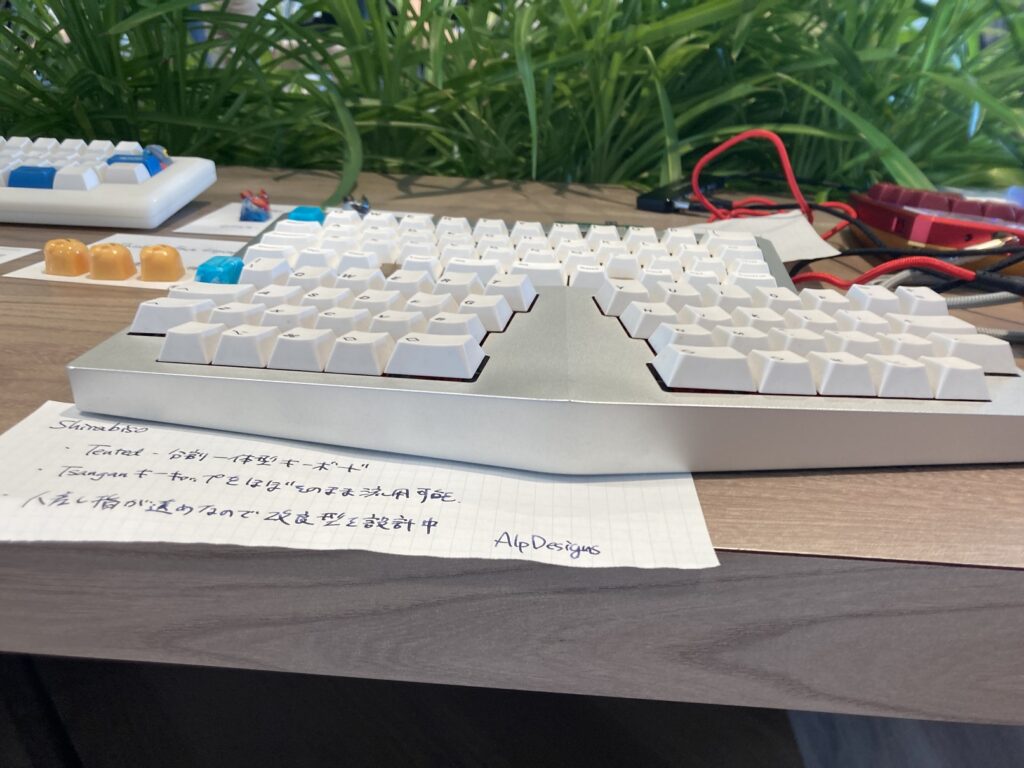

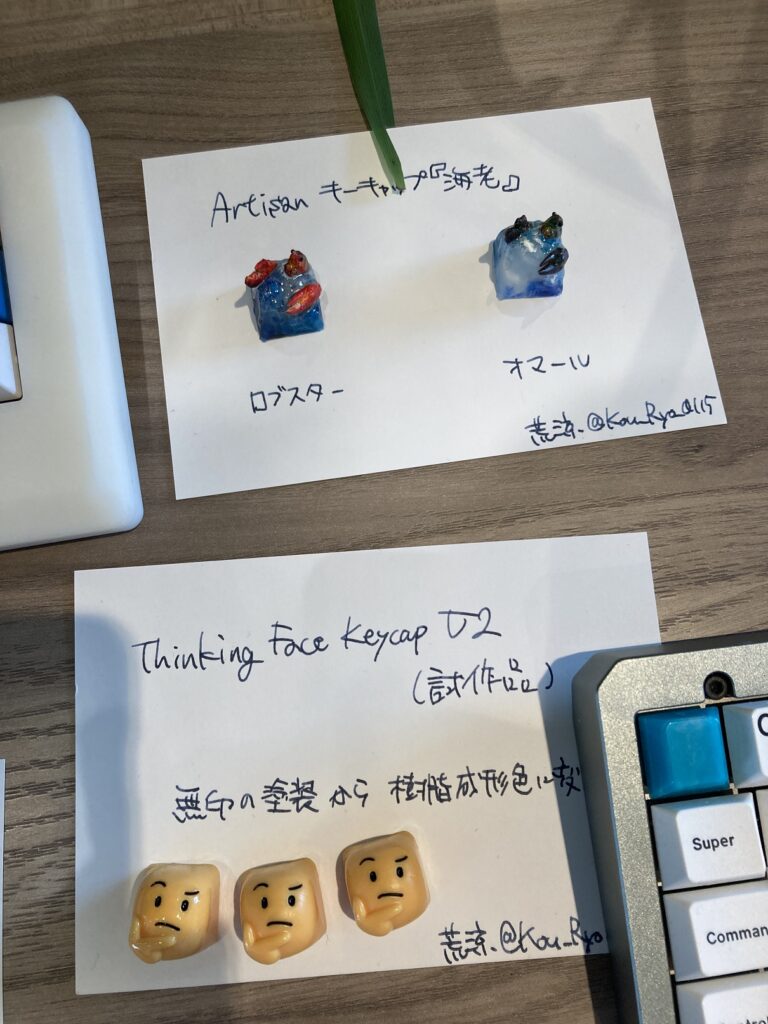

[雑記]キー部5%に参加した

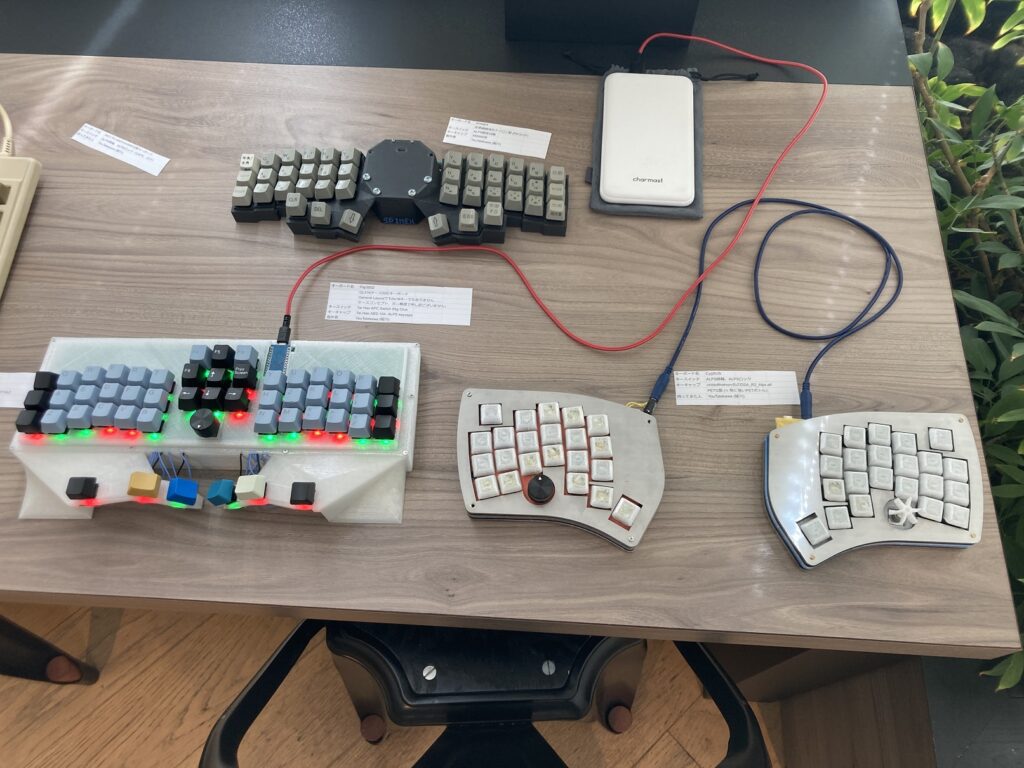

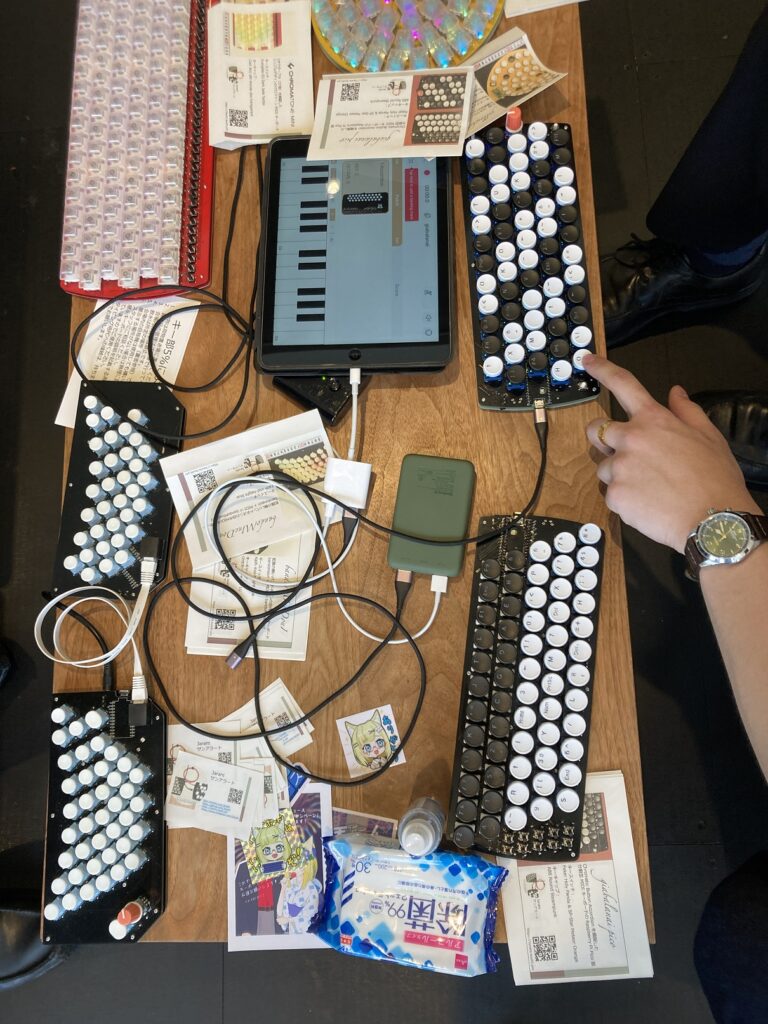

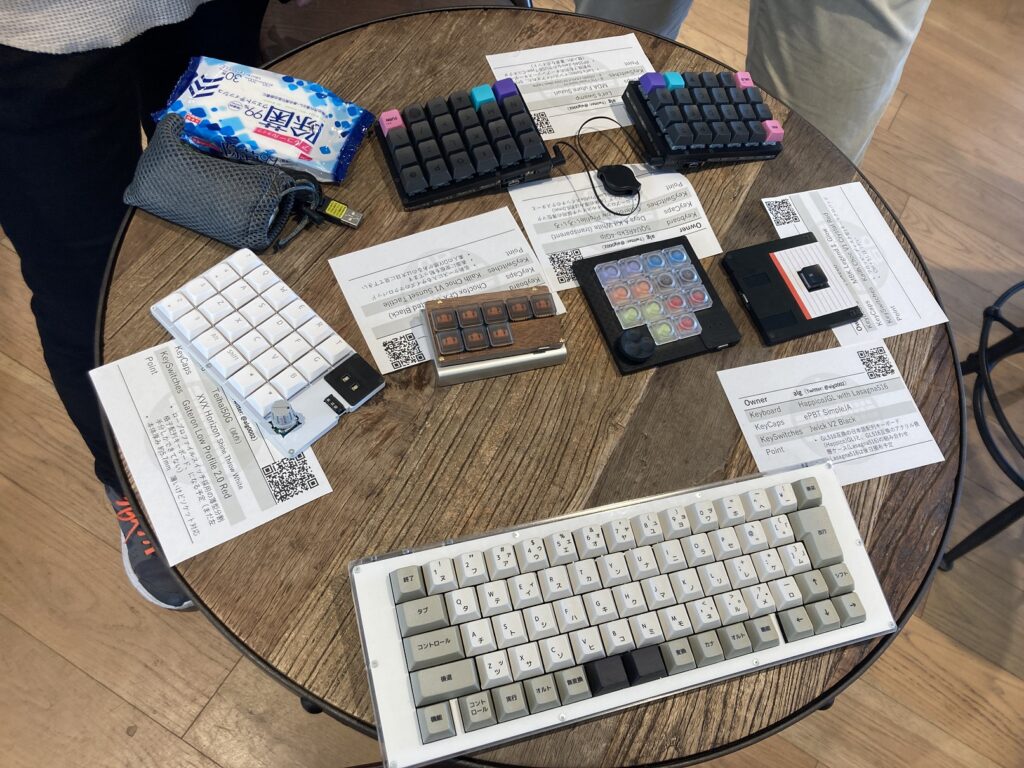

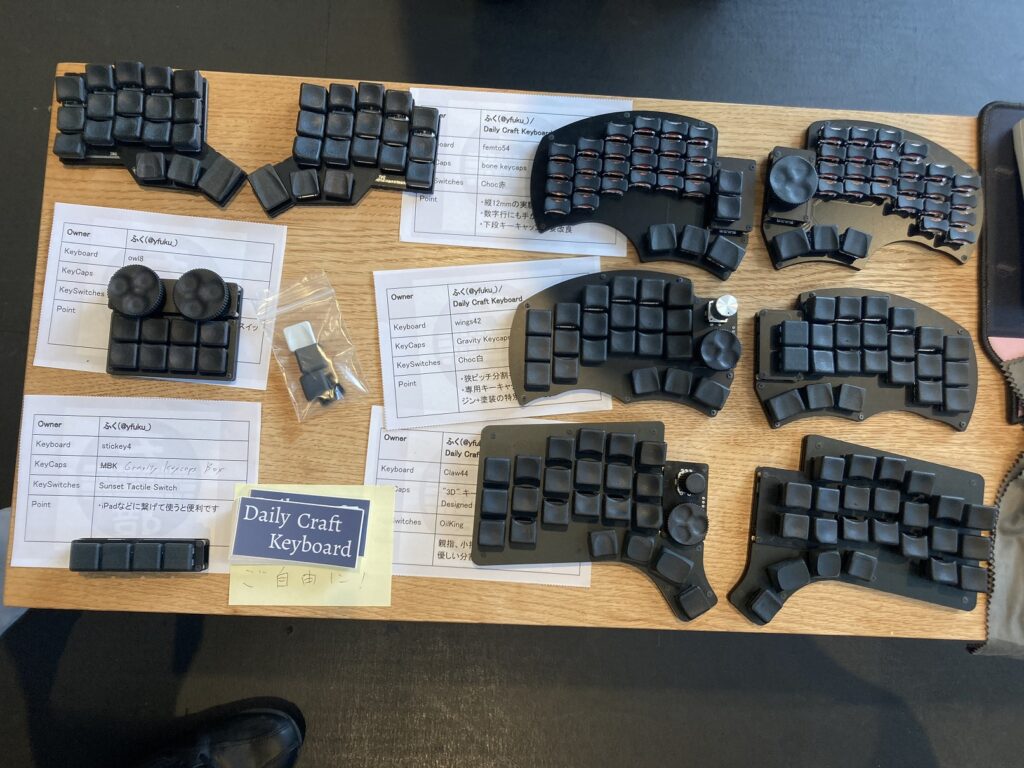

2023年7月15日に恵比寿にて開催されたキー部5%に参加しました。

今まで日程合わなかったりチケット切れてたりで参加できていなかったためキーボード系イベント初参加になりました。

ツイッター等で写真ではいろいろなキーボード関係のモノは見ていましたが、実物で見ると細かいこだわりがそれぞれ感じられてすごかったです。

あまり多くの方と話すことはできなかったですが色々聞けて勉強になりました。こうしてみるとお話しした方の作品が印象深く、やはり話すのは大事なのだなあ。

イベントとてもよいでした。

取り忘れが多く申し訳ないのですがすべて楽しませていただきました。取れたものだけですが写真など記録に残しておきます。振り返ってみるとかなり撮影し忘れているな、、、

いろいろ考えさせられましたがふわっと紹介します

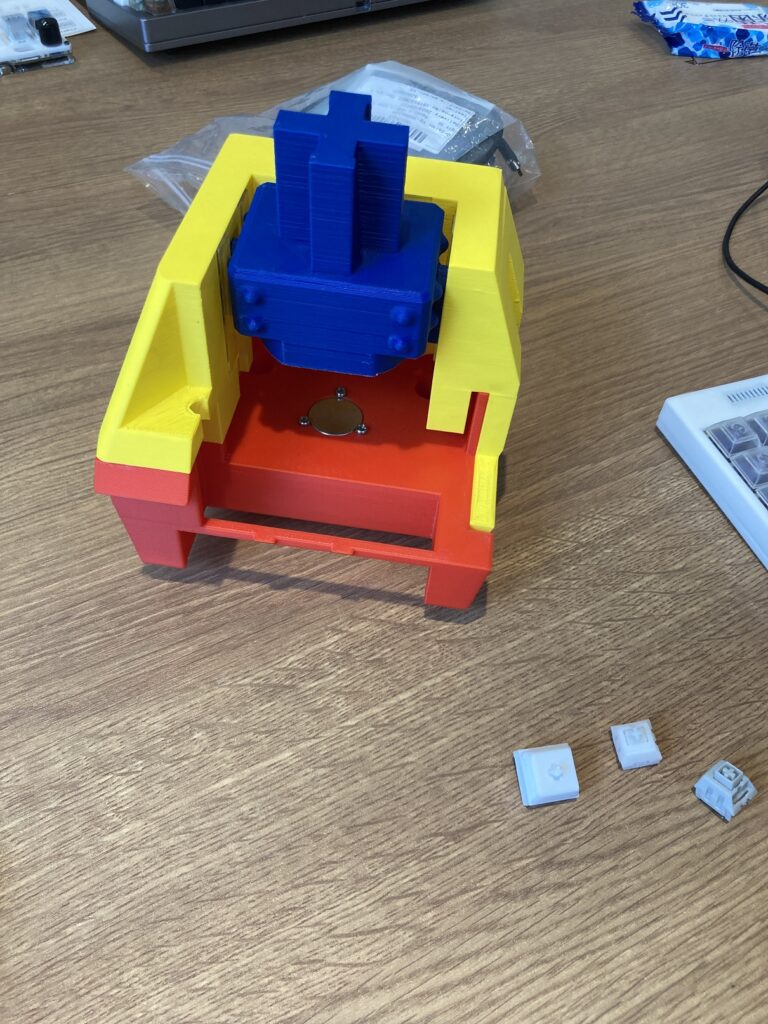

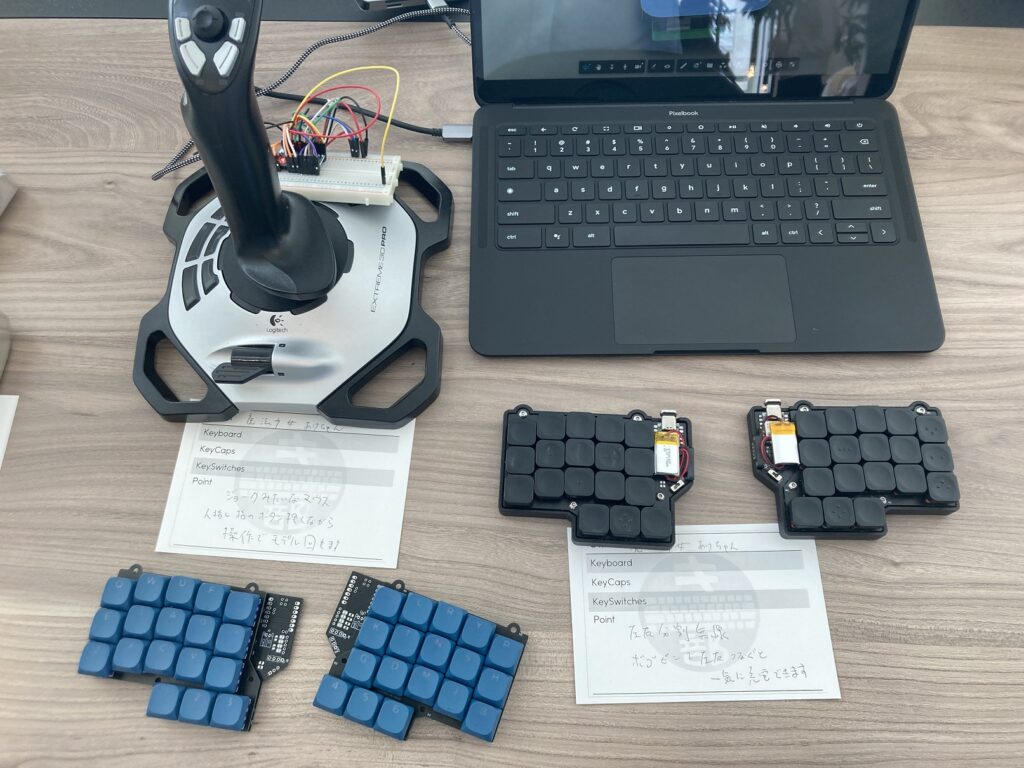

maglev switchを触ることができました。

発表も行われていたのですが非常に面白かったです。ゲームに使用されているwooting等とも違う構造をしています。背景なども知れて満足です。

デモ機や検出の様子なども体験させてもらいました。

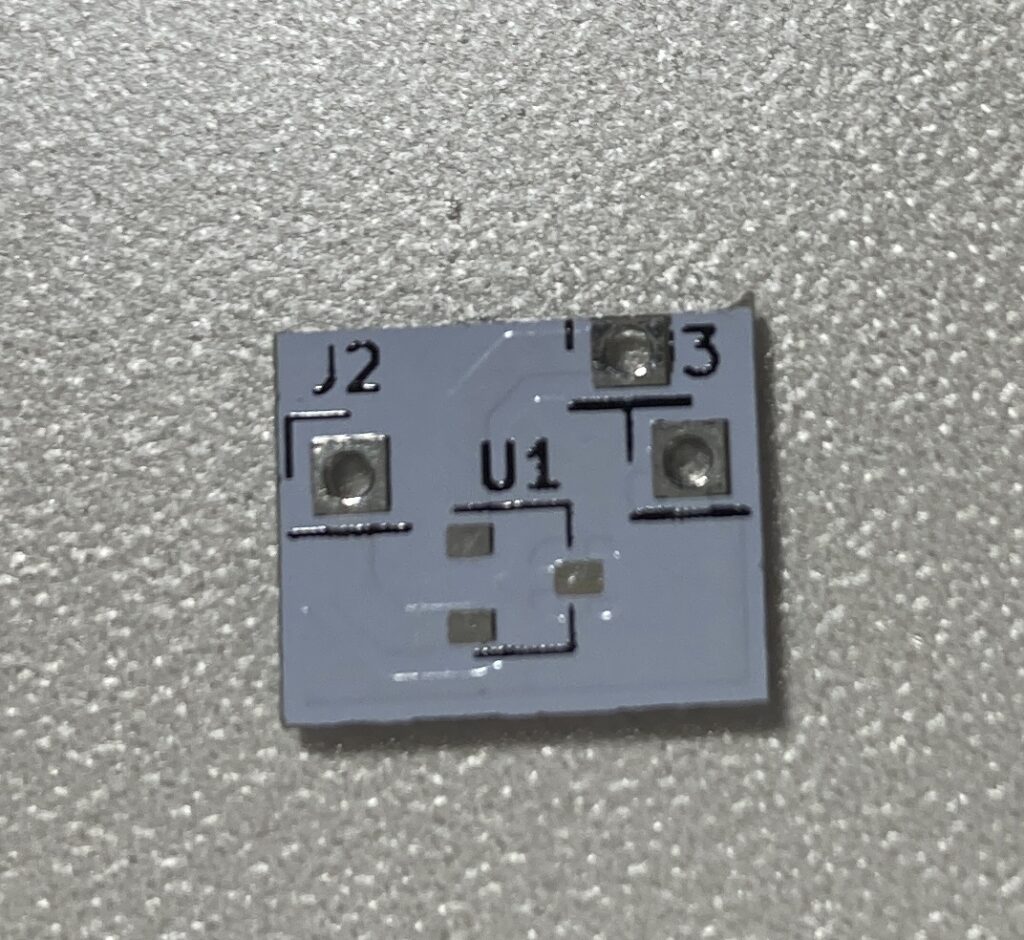

またmaglevスイッチに使用されている基板も分けていただきました。

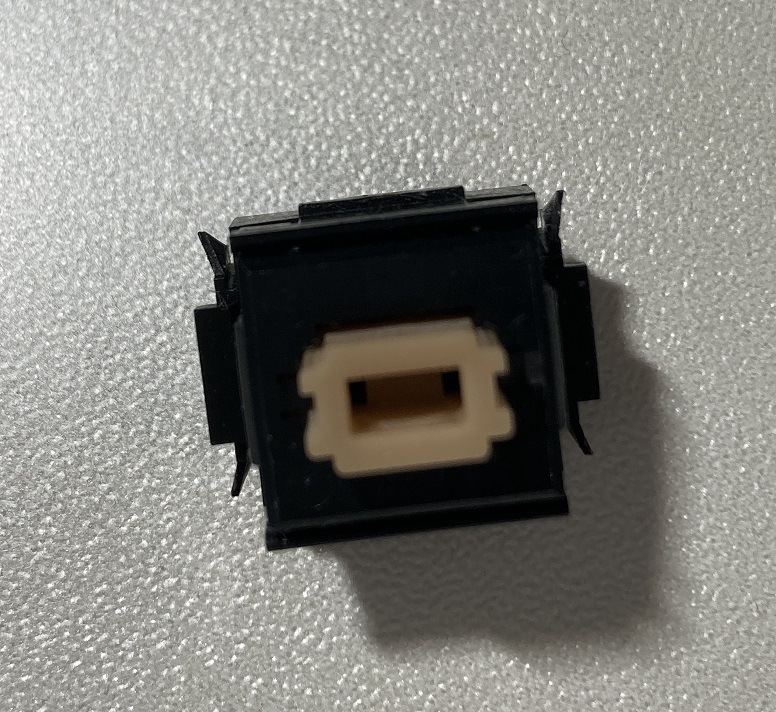

こちら配布いただいたalpsスイッチです。中の構造がMXスイッチと異なっていて面白いです。

各部品のバリエーションで多くの組み合わせがあるのだとか

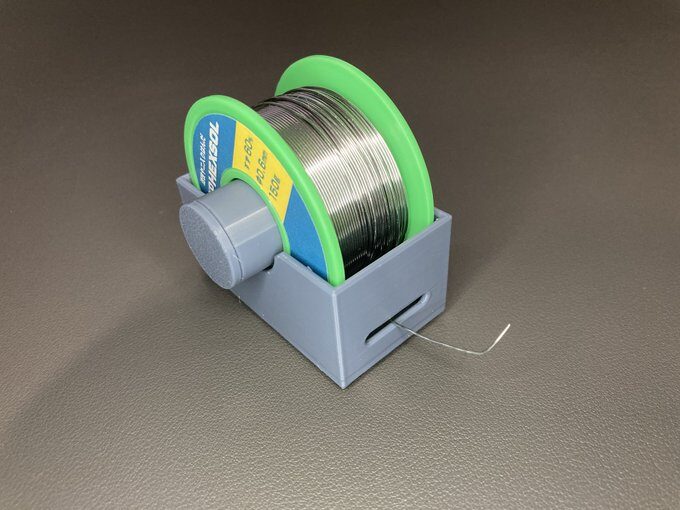

こちらも発表(ルブ実演)されており面白かったです。使用する潤滑剤や処理にコツがあるようでした。

右下のものはFDM印刷のキーキャップでした。

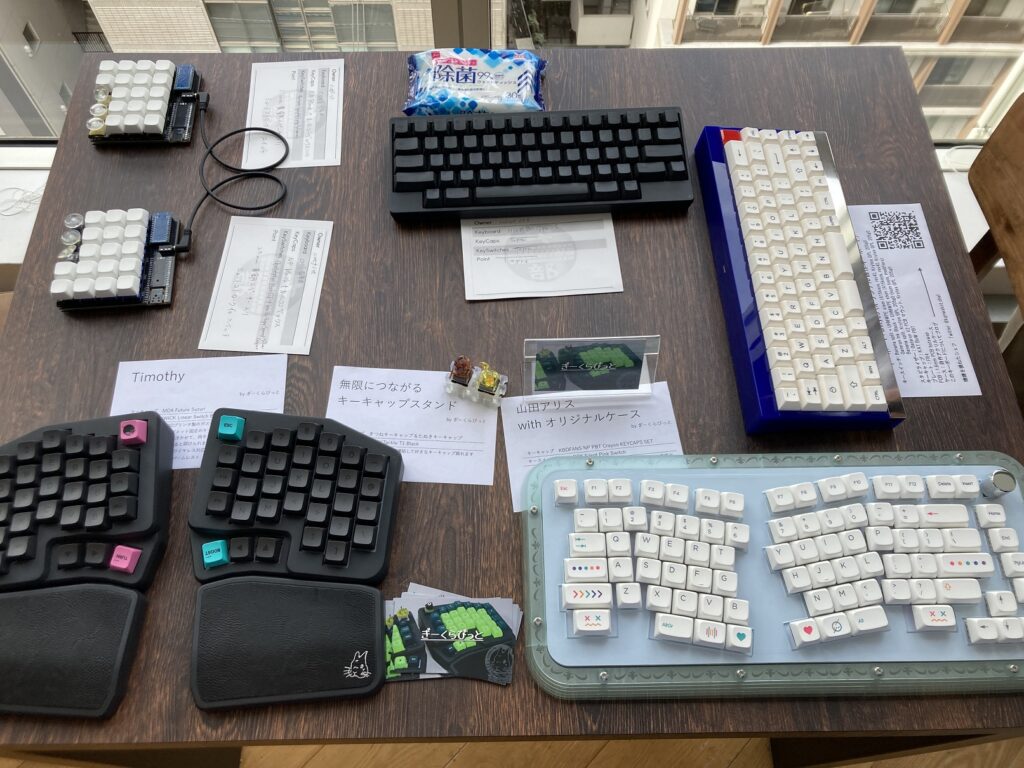

左と上のものは親指の配置に工夫が面白い

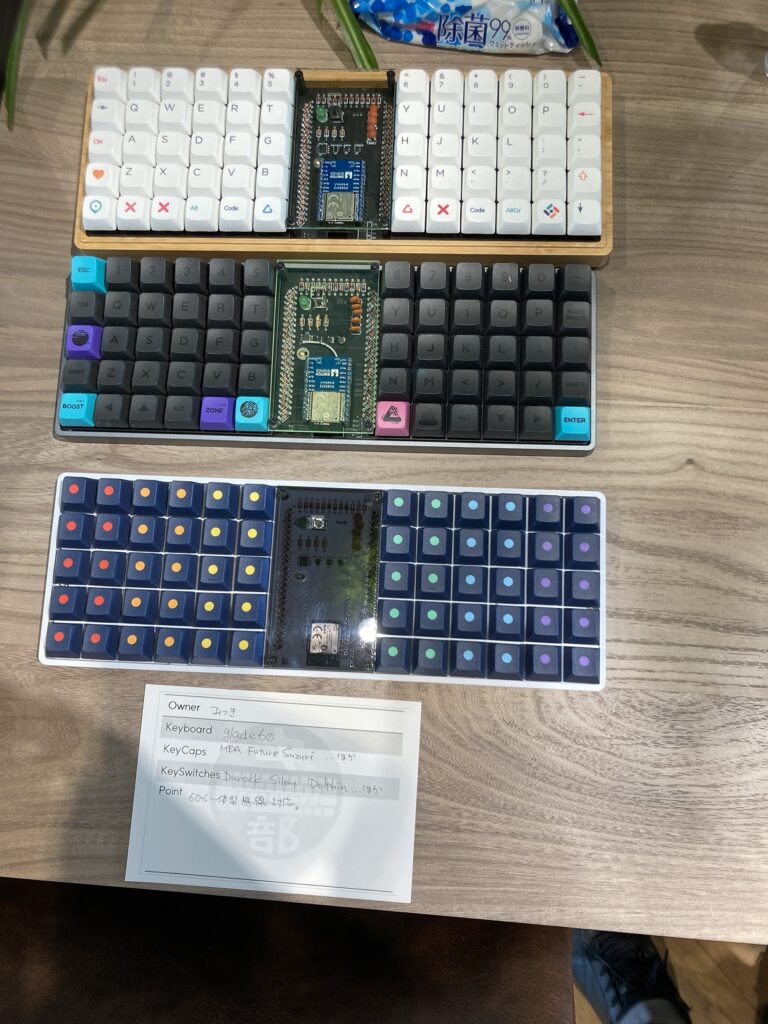

きれい

カスタムの打鍵感よいです

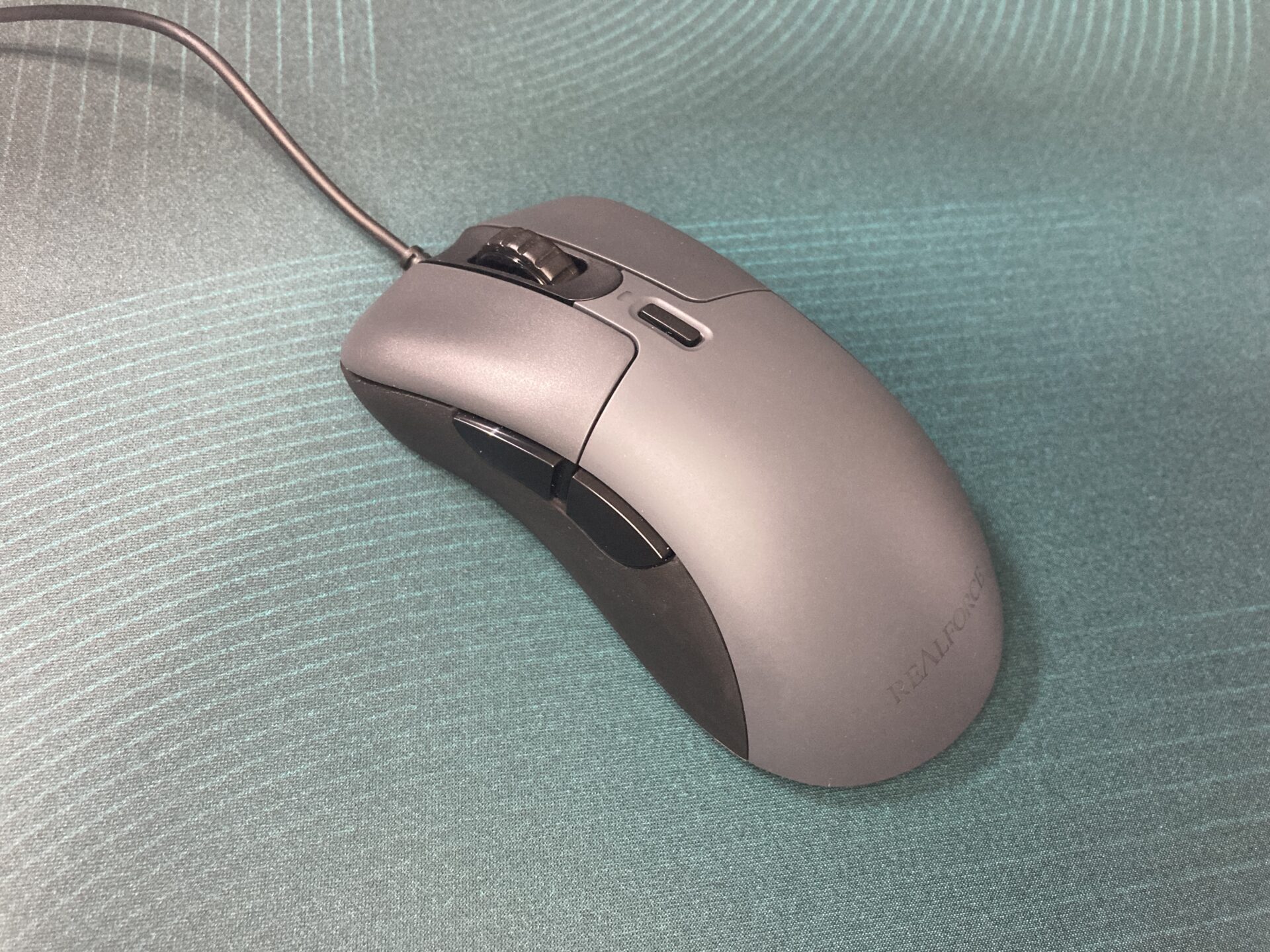

cadマウスデカい なかなか触れる機会もないのでおもしろいです

リポ無線で左右磁石でくっつくようです

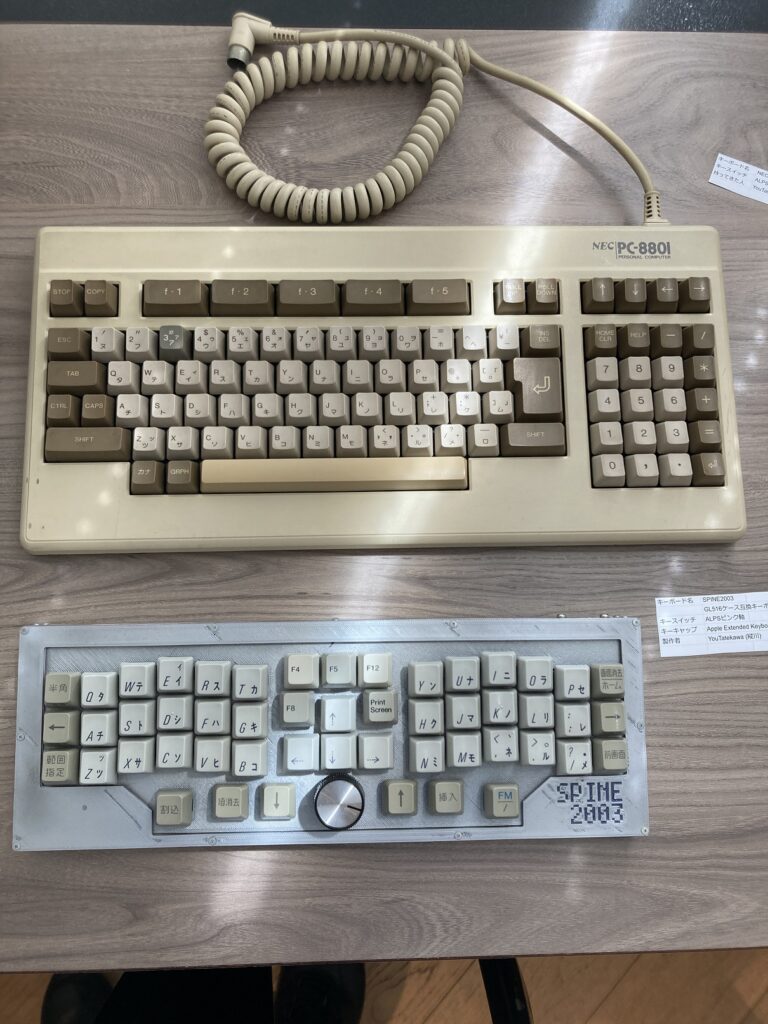

レトロだ

ケースの構造が

oリングや板バネを使用した構造のカスタム

本格的なケースですごい

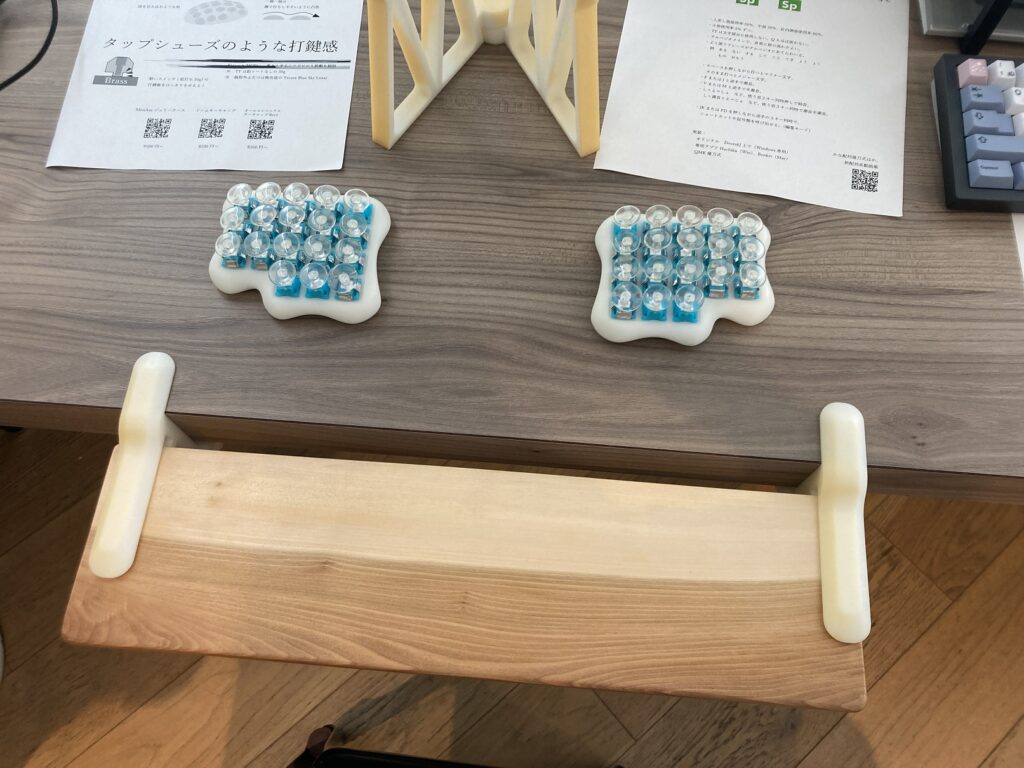

ナイロン3DP製のキーキャップ触れてよかったです

アーチザンパームレスト

一体型のよう

1ピースの美しいケース

天使の羽 やや放射状に開いています

40%50%の流れの60%でしょうか 40%系はワクワクします

親指がリニア

動きます おもしろい

かわよい

沈み込みます

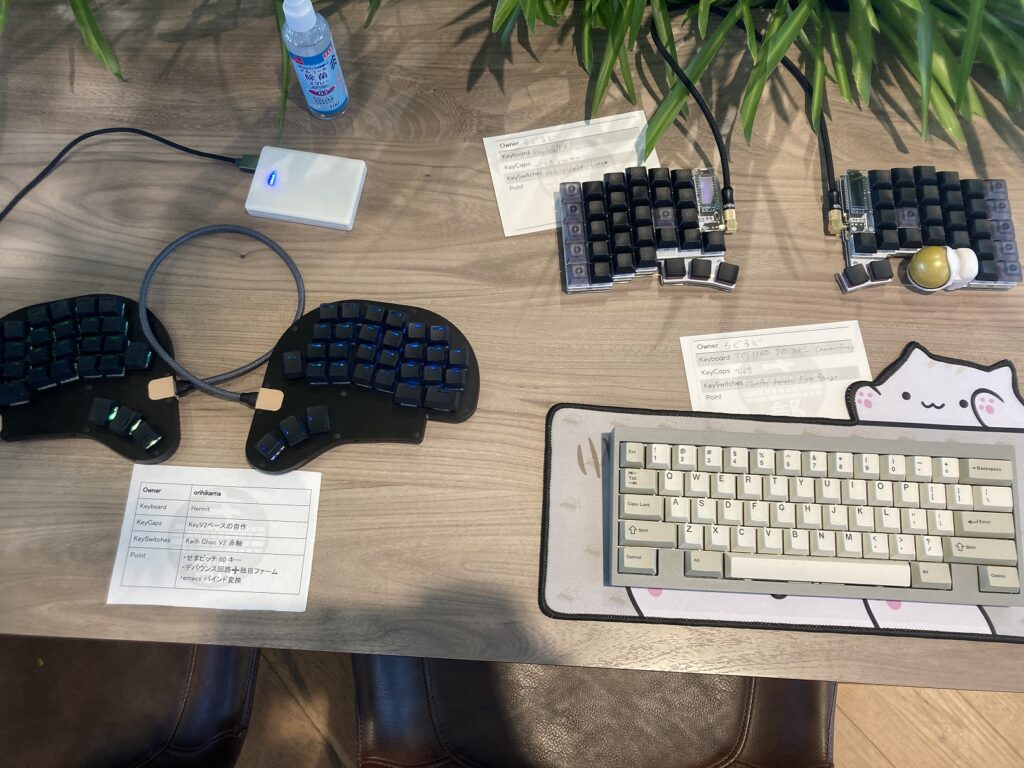

grin配列初めて触りましたが面白いですね。完成度もすごい

格子配列

OLSKのウェイトやアクリルの話が面白かったです。

基板がテントしています

銀玉かっこいい

M0ii0かわいい

海老だ

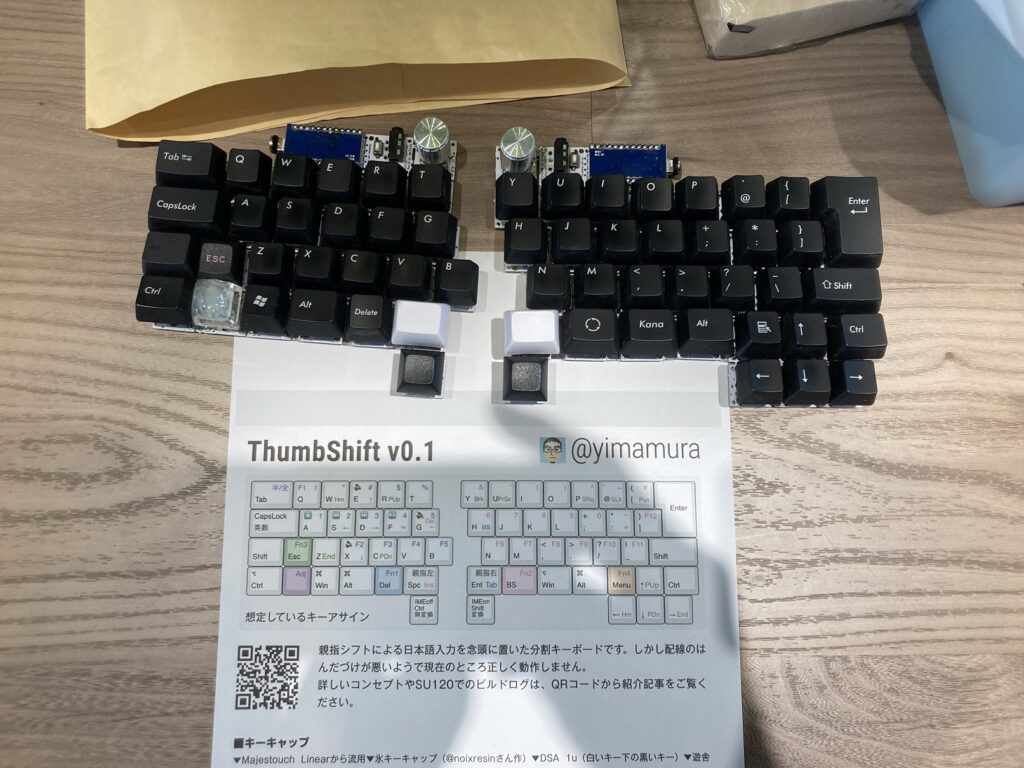

親指シフト

透けた部品がかっこよい

ひよこが

ふんいきがある

音が鳴っていました

3dpならではのテントと高低差面白かったです

アリスは迫力がありました

トラボ搭載機たくさんありました。位置もそれぞれでおもしろい

操球感よい

3dp筐体は圧巻でした

この水平面での親指エンコーダがとてもいいなと思いました

キーホルダー基板いただきました。

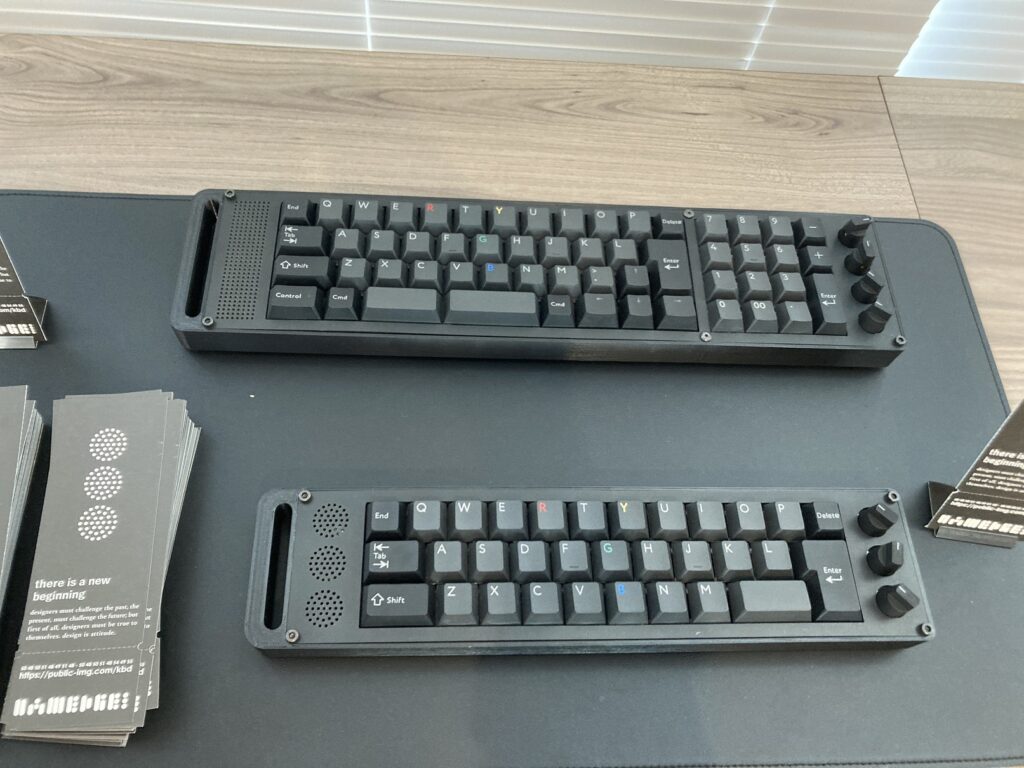

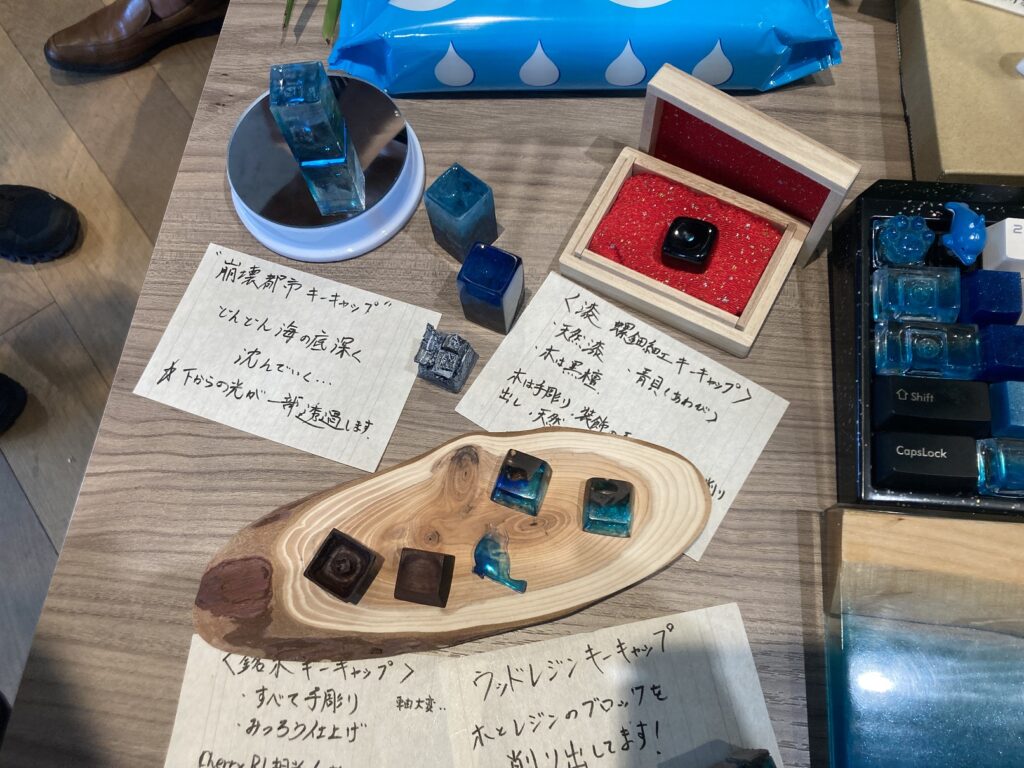

デザインセンスがすごいというかなんかもうすごかったです。

金のminizoneの実物はやべえでした

狭ピッチとナイロンキーキャップ

削り出し製法!

パームレストのアイデア

職人だ

左の配列なかなかに好きです。

keyball使いやすそうでした。操球感よい

creatorpadのキーキャップすごいきれい

アケコンかなりよさそうでした

フロッピーディスクの細部が面白かったです

letsswampかっこいい

LED搭載のこだわりなど聞けました。gateron nuphy触れました

骨キーボードおもしろい

このキーキャップはとんでもなくよかったです

パームレスとをデスクからのばしていました。好きです。

凹型より凸型がもともと好きなのもあり非常に面白かったです

行ごとではなく全体で設計されているのが変態チックです

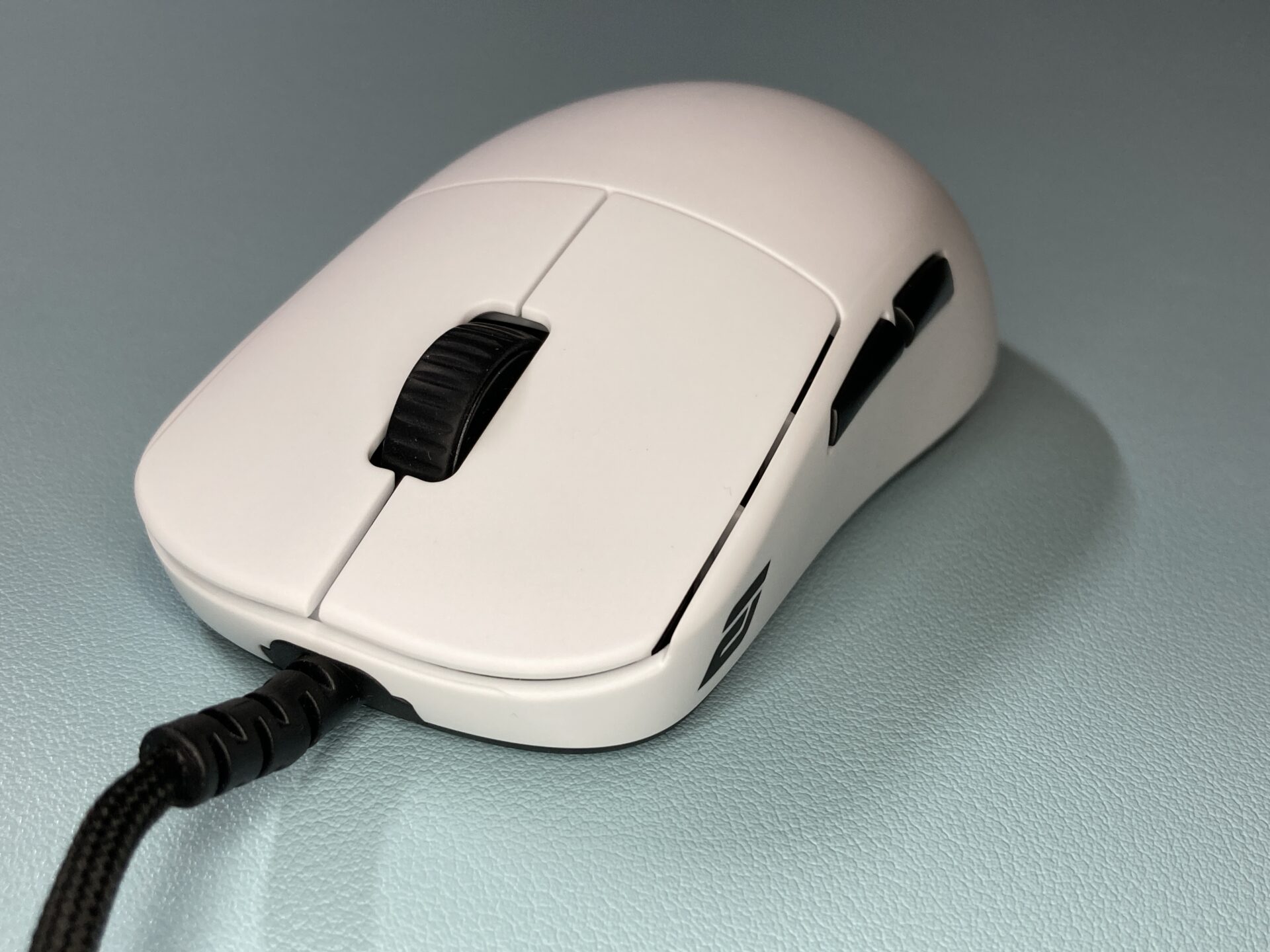

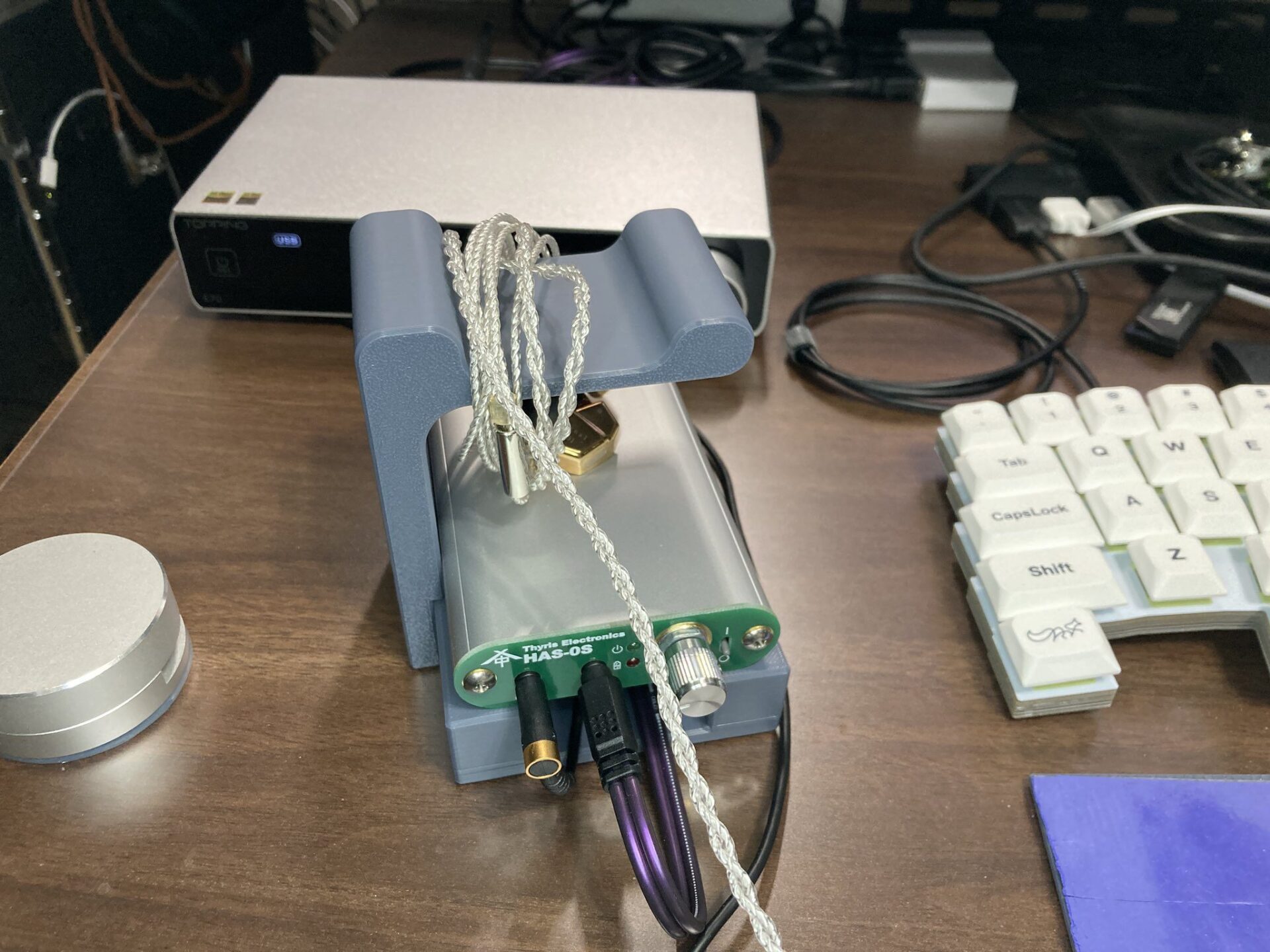

私はこれら展示していました。最近のというわけではないのですが今まで人目に触れる機会なかったので良かったと思います。

-

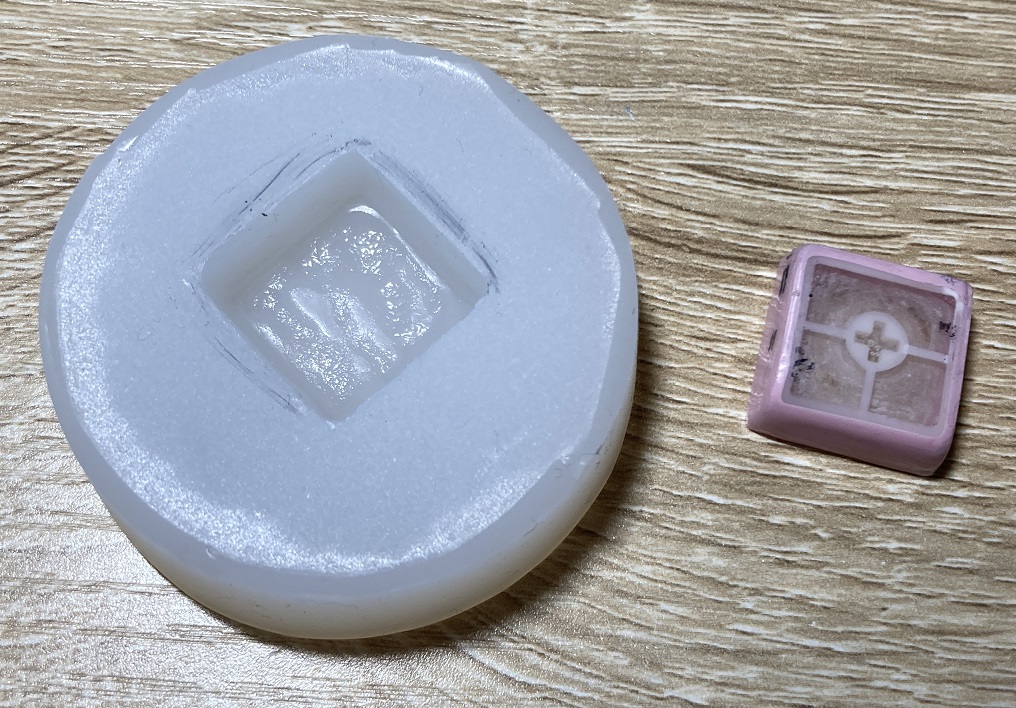

[自キ]シリコン型を作成しuvレジンでキーキャップを作る

ロープロファイル十字ステム用のキーキャップをシリコン型を使用し作成してみました

使用するものはFDMプリンタとシリコンとuvレジンです。

直接光造形方式SLAの3Dプリンタ使えばいいじゃんではありますが。。。。。。

はじめに

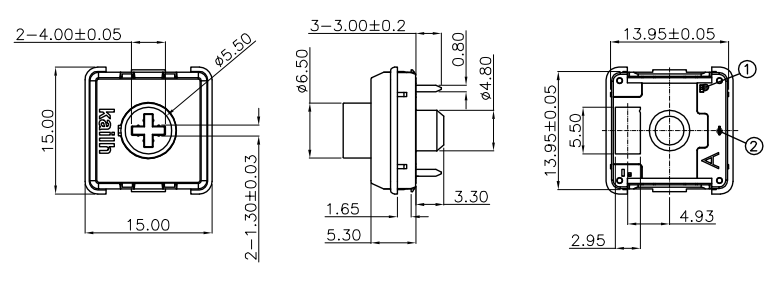

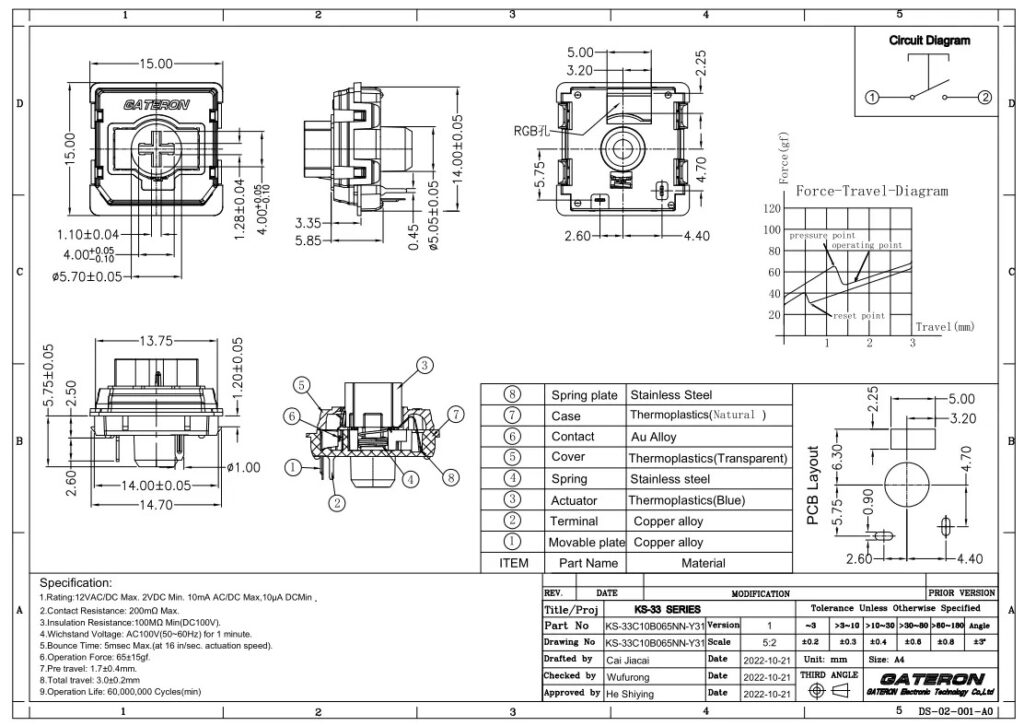

MX系十字ステムのロープロファイルスイッチはkailh choc v2やgateron lowprofile 2.0がありますが、それら用のキーキャップはあまり見かけません。

MX互換ではありますが背が高くなってしまうのと、プレート用の羽が引っかかって底打ちしてしまう問題があります。後者はニッパーで処理するか薄手または薄型のキーキャップを使用すればよいですが。

また限らず親指用の1uキーキャップは市販セットには含まれません。

よって十字ステムロープロスイッチを使用するのであれば自分で作る必要があります。

SLAを使用すれば一発ですが持っていないのと、最近イヤホンづくりをしていてuvレジンを触っているのでやってみようというわけです。(やればやるほどSLAプリンタが欲しくなってきます)

またuvレジンキーキャップの利点として、文字を埋め込むことで3dpキーキャップにある、印字どうするか問題を回避できるんじゃないかと思っています。

オス型を手加工してみる

まずは手元のキーキャップ使い、削ってレジンを盛ってオス型を作成してみました。

型採りシリコンにはMYmama EZモールド

を使用しました。シリコンて全然売ってなくないですか?そして結構高い、、、これ国内配送なので気に入っています。

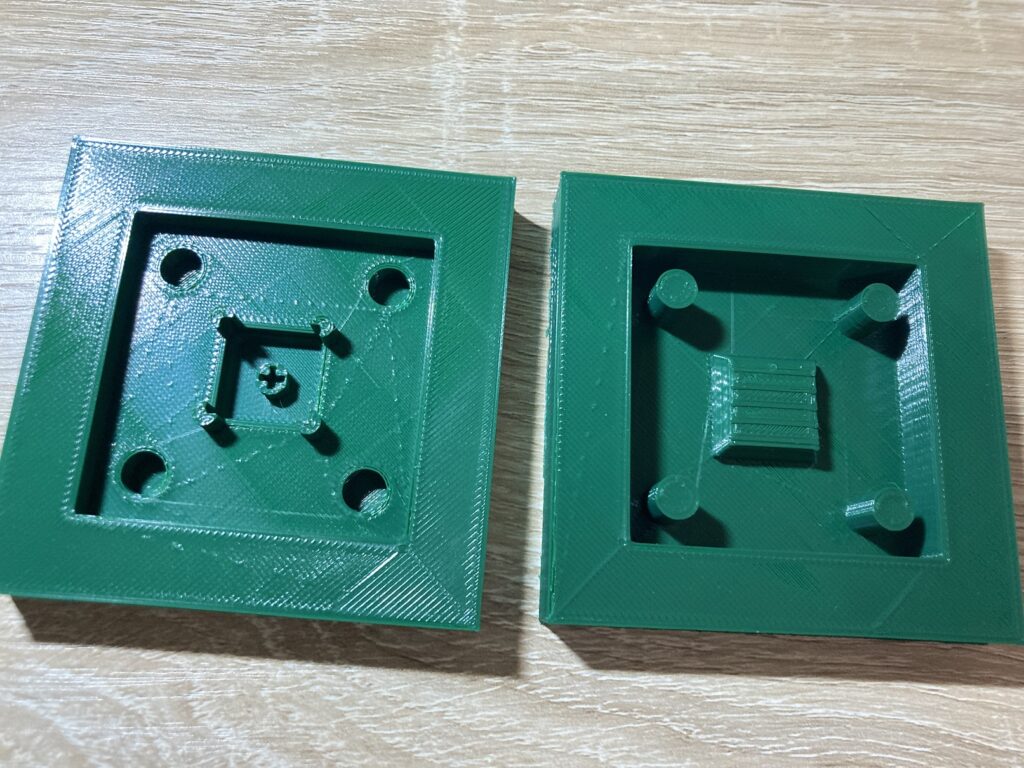

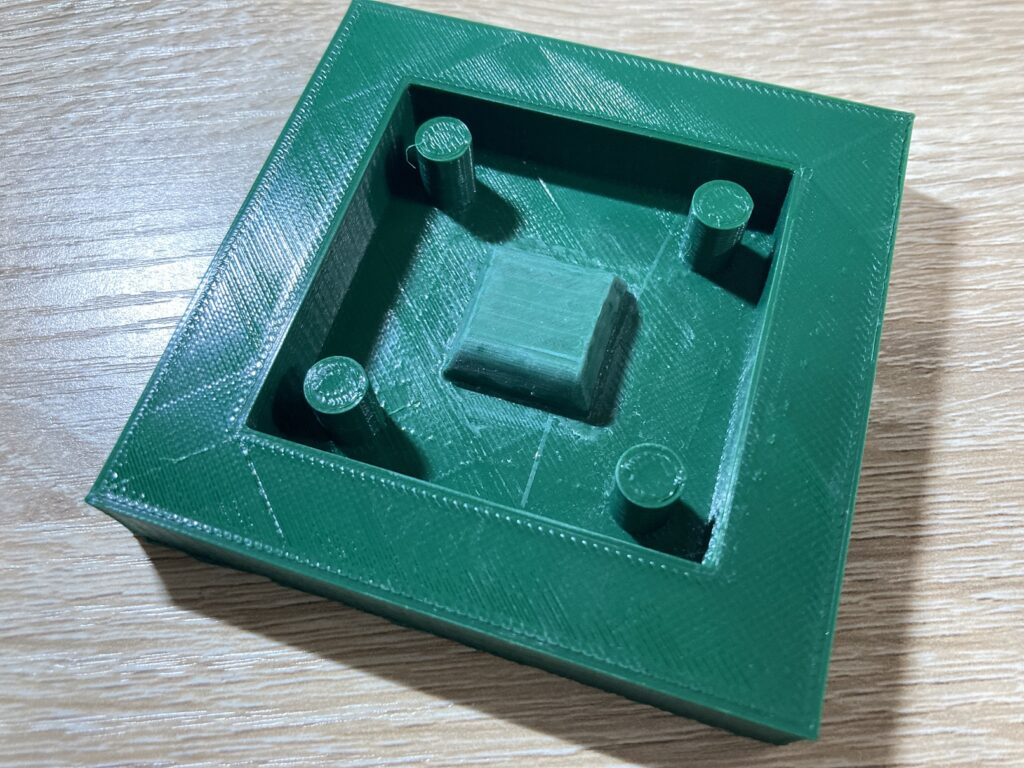

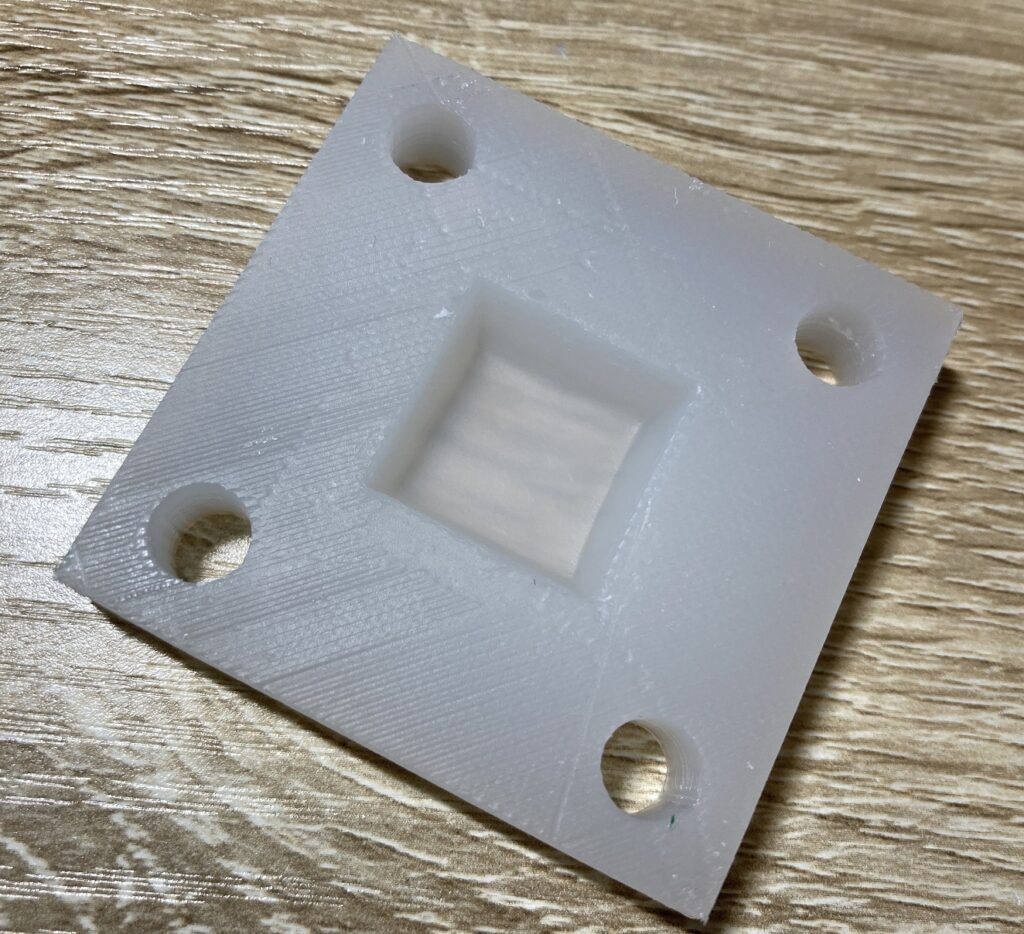

加工したキーキャップをシリコンで型を取ります。

上面と下面をそれぞれ取り、下面の方はさらに床を張ります。

これでuvレジンを流し込めばキーキャップができますが、そう上手くは行かず。

・手加工なので全体的に粗い

・レジンとの接地面ではシリコンがうまく固まらない。ステムが硬化しませんでした。

・レジン注入後の位置合わせがめんどくさい

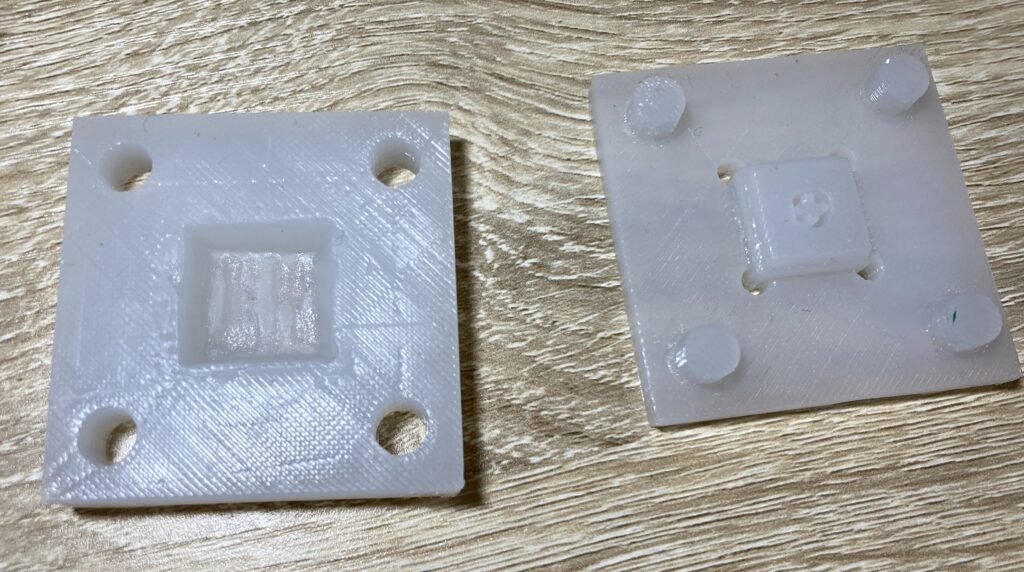

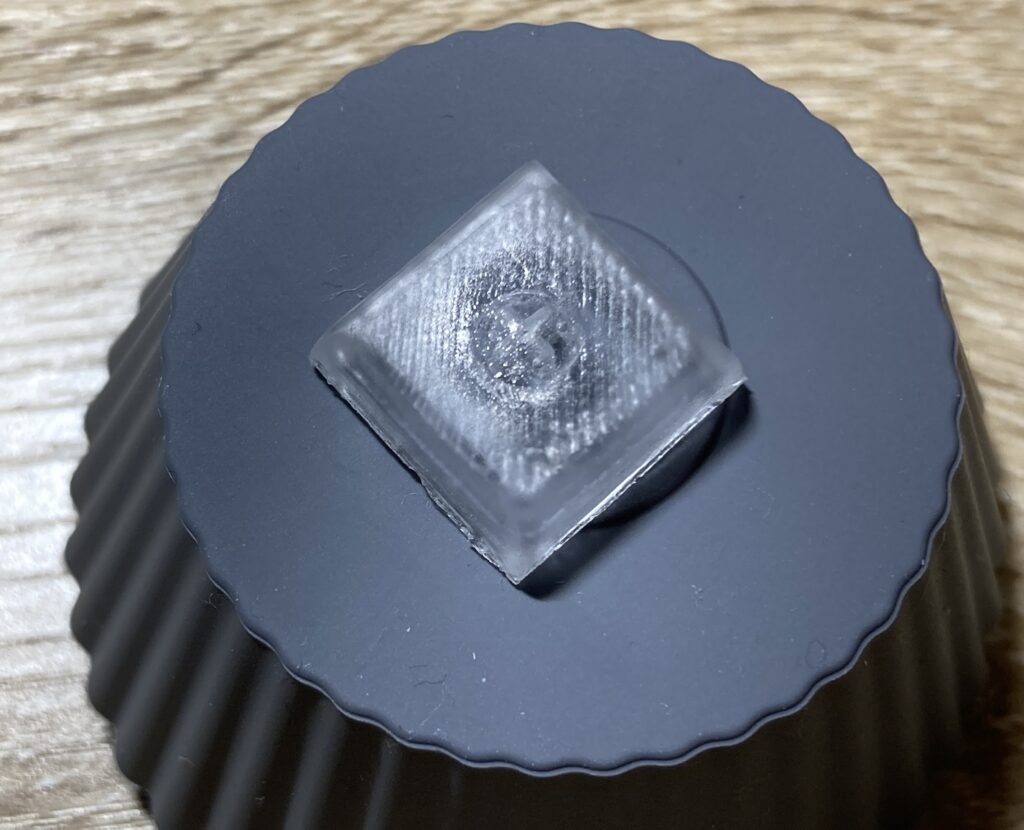

ステム問題は市販のモールド品を使用、

オス型はFDMプリンタで作成し諸問題を解決することにしました。

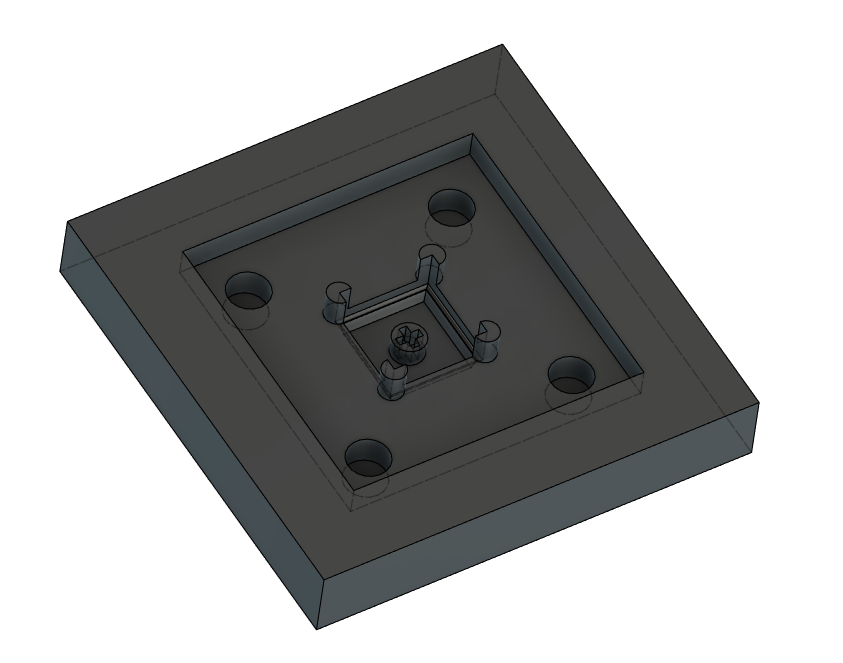

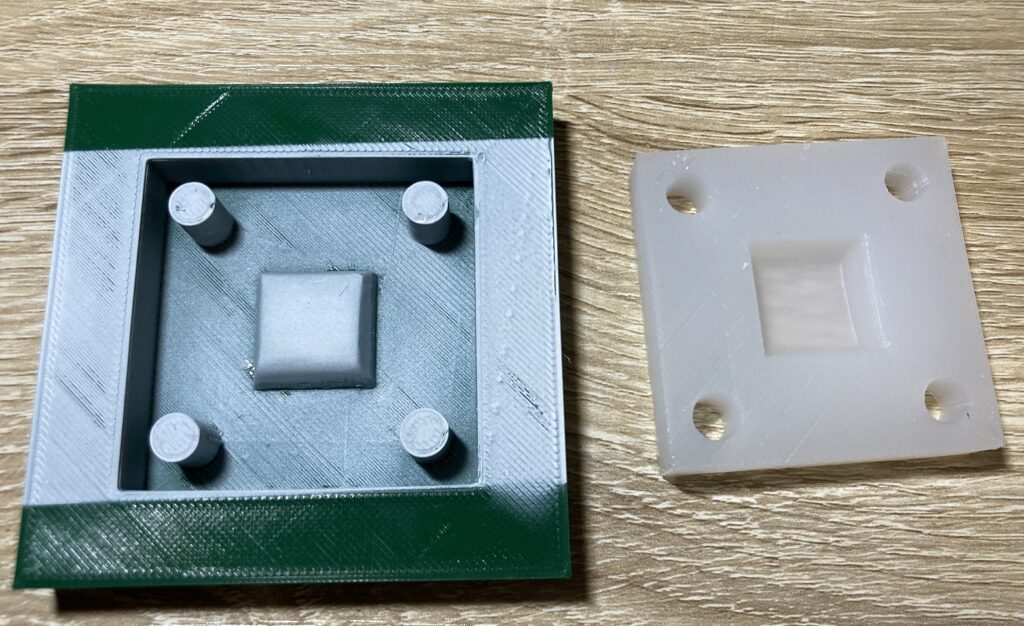

オス型をFDMプリンタで作成してみる

市販のシリコンモールドはamazonでなんか買ってみましたが、MXスイッチにまずはまらないというどうしようもなさ、

まあステムだけ欲しかったので問題ないですがなんだかなです。

ステムが作れるようになりました。

MX向けなのでロープロスイッチにはやや長いです。手測3.3mmあればいいです

FDMでステムの精度出すのはただ調整がめんどくさいのでこいつを使っていきます。

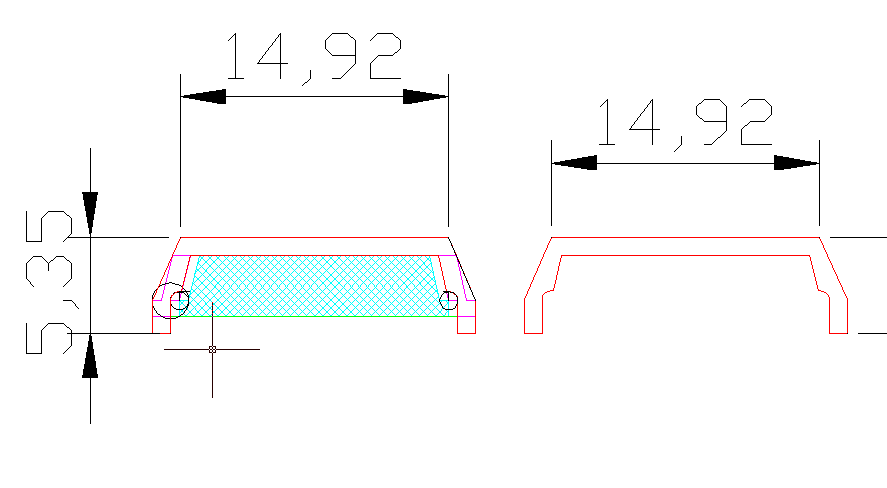

次に3DP用のオス型データを作成します。スイッチの寸法は遊舎工房とかから取ってきました。

こう比べて見るとchoc v2とgateron 2.0って高さとか色々若干違うんですね。

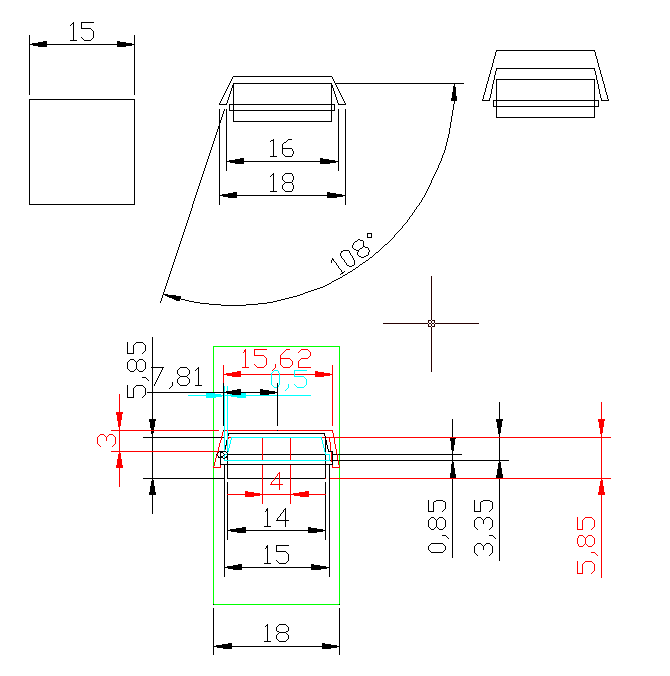

寸法を参考に1mm厚ぐらいで書いてみました

最初だし実用重視で指が触る上面とヘリだけでスカートの部分はどうでもいいかなと思っています。

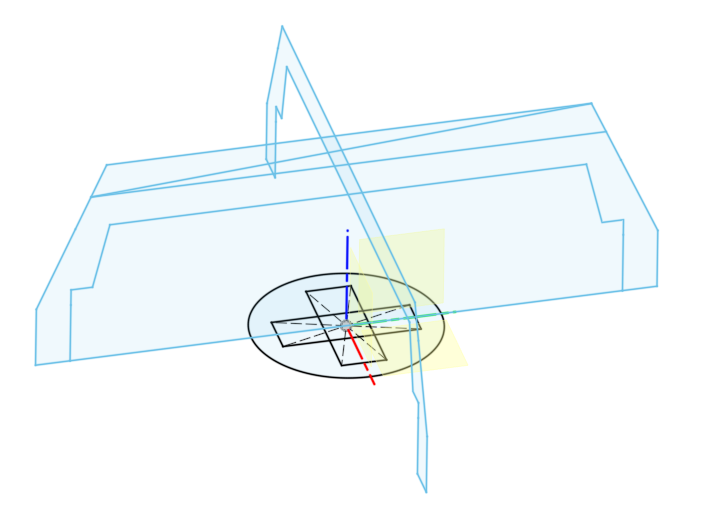

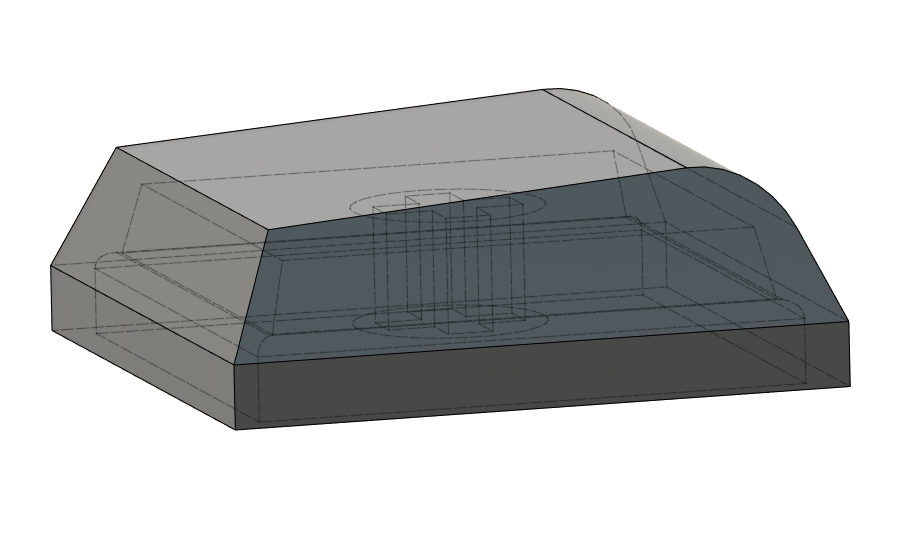

fusion360スケッチにインポートしてなんか押し出します。

親指用なので手前をやや盛り上げて丸みを付けてみました。

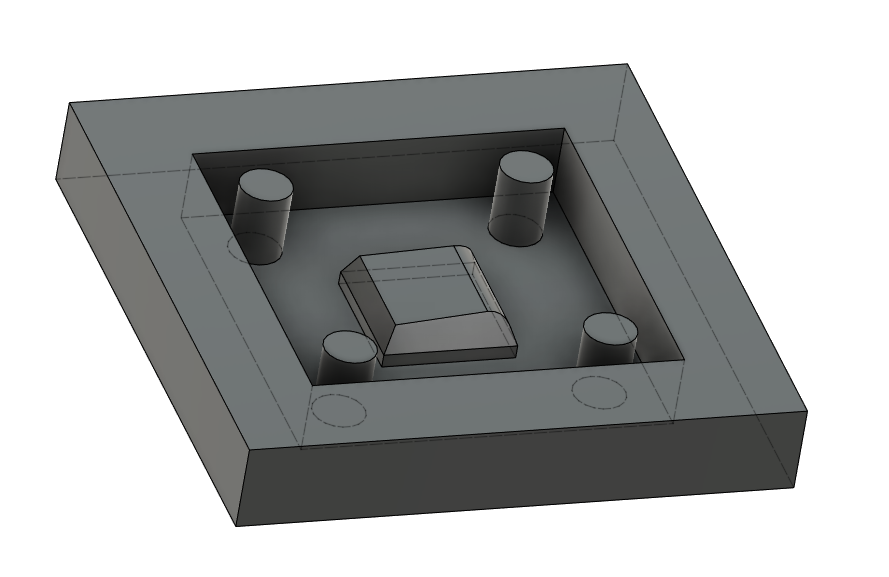

外枠、位置合わせ箇所、レジン逃げ道を付け足しました

シリコンメス型用のオス型データ完成です。

3dpはANYCUBIC Kobra

を使用しました。3万円で精度も価格比いいので安くて微妙なの買うより入門機にはいいと思っています。

当然積層痕出るのでレジンとヤスリでならします

このままシリコン型を取るとやはりレジンと接する部分が固まってくれないのでサフ

を吹き解決しました。

サフは万能です

きれいに取れてる

レジンを流し入れてuvランプで固め、逃げた部分をカットします。

上面は磨かなくても結構なめらかです。裏側からFDM痕が透けています。こっちもサフ吹いたほうがよかったかしら?

今回1-2mmの薄型設計なのでartisanキーキャップのような見た目づくりは無理ですね。

できるのはちょっと色つけるぐらいきたね

なくせないことへの強がりもありますが実用上関係ないので多少の気泡はまあいいかです

おわり

型を作成してレジンキーキャップを作成し、親指入力がやりやすくなりました。

レジンキーキャップはartisanが多いですがその通りで、実用品なら制作コストに対してJLCPCBとかに投げて作ってもらったほうが安いわこりゃ

型を作るにしても直接作るにしても、SLAプリンタを買うか中国にデータ投げたほうがいいよなというところです。最近欲しくなっています。

-

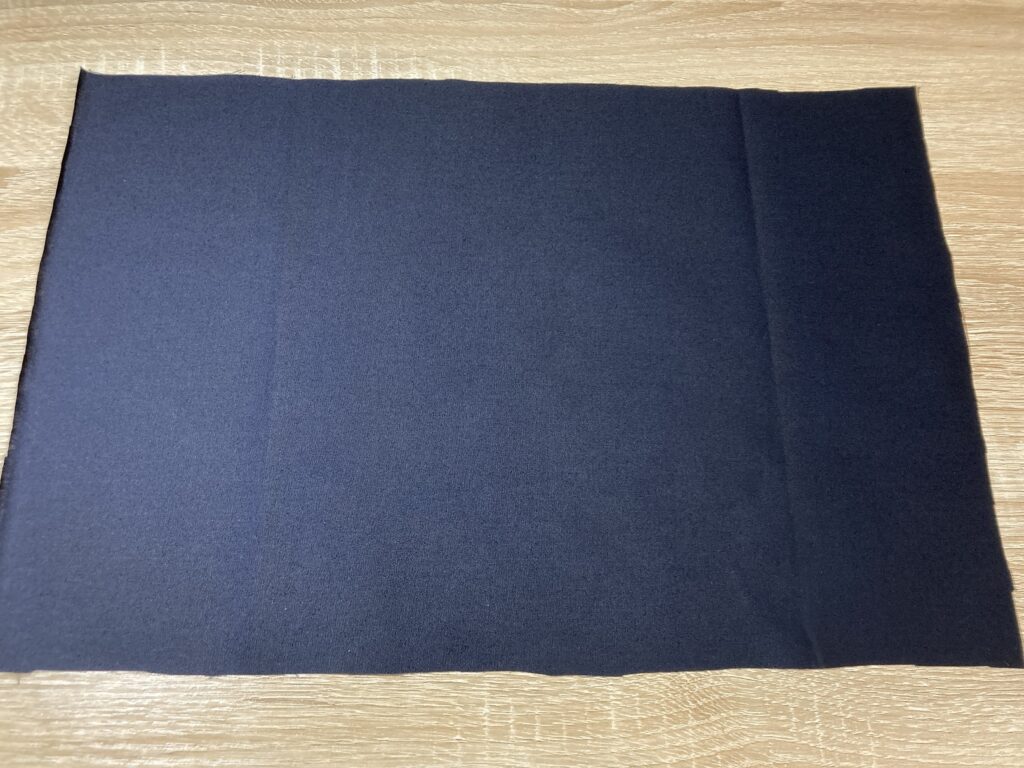

ゲーミングマウスパッド収納バインダーを作る

ちょっと前にワイヤーネットを使用して絵の乾燥棚のようなものを作り、マウスパッドを収納する方法が話題になりました。

フラットに・個別に収納できる点で優れているのですが、個人的には移動性・出し入れしやすさ・コンパクトさがほしいなと思っていました。

そこで同じくワイヤーネットを使用したマウスパッド収納バインダーを制作してみました。

材料

今回は一般的なLサイズに合わせて作ってみました。欲しいサイズや枚数に合わせて選択するとよいと思います。

セリア ワイヤーラティス 40.5 mm x 51.5 mm x2個 ダイソー ワイヤーネットジョイント 差込型 ダイソー PPシート 335 mm x 500 mm x 1 mm x5枚 結束バンド ベルト 以上百均10点1100円で制作します。

作り方

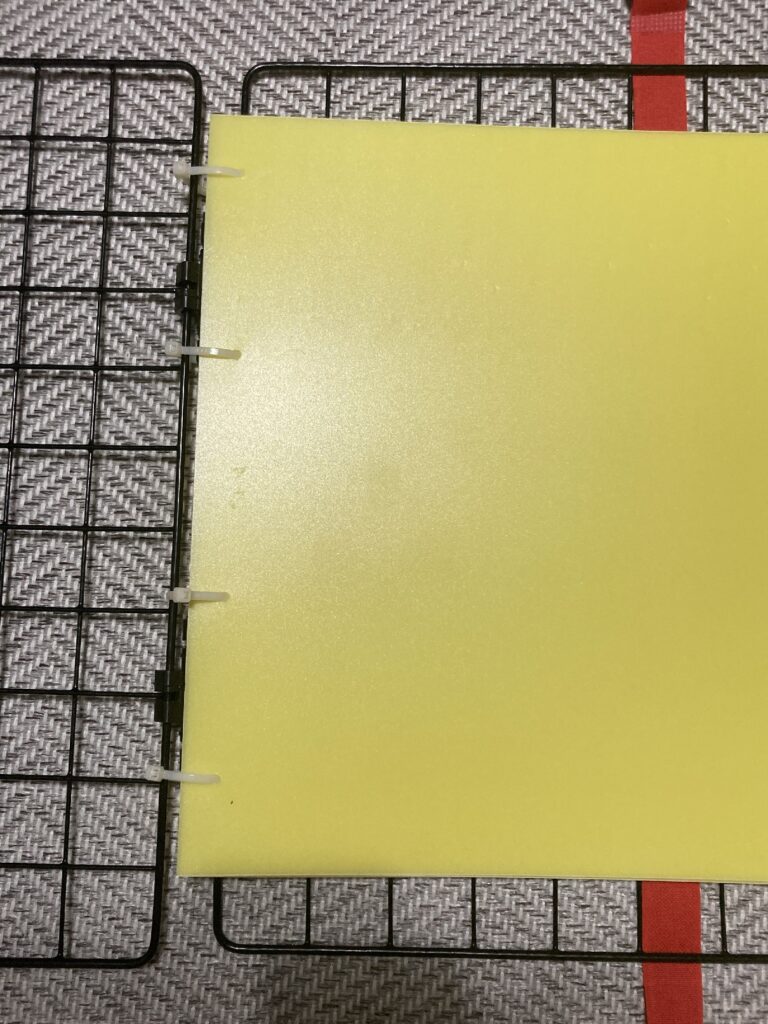

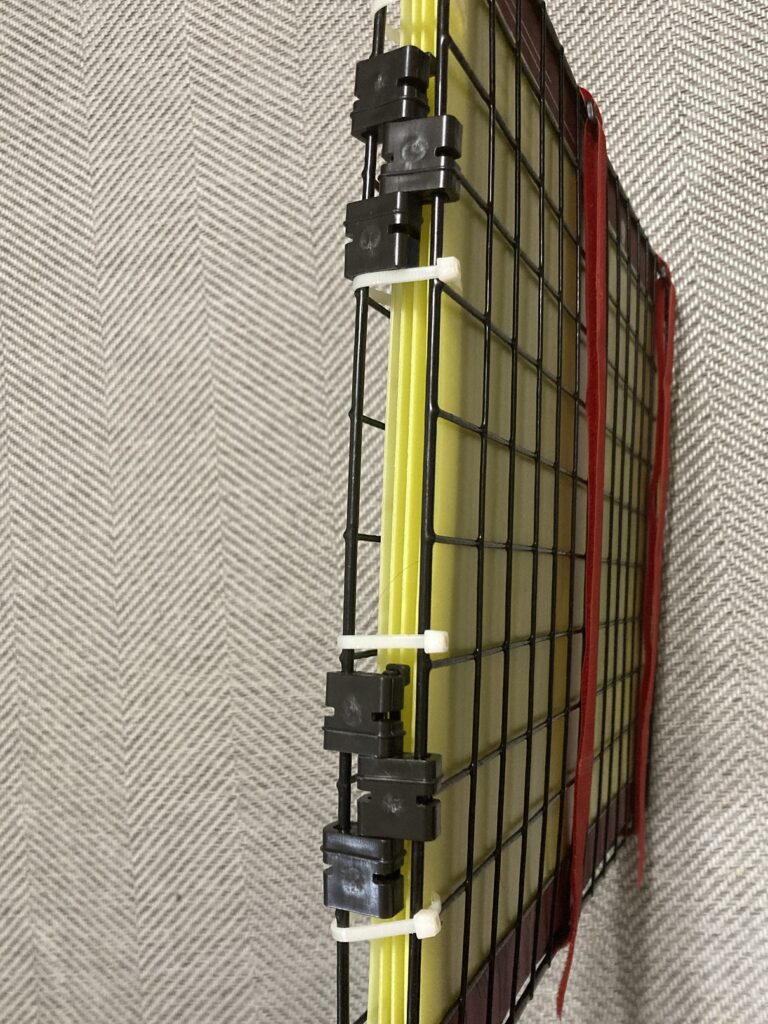

今回1組分よりも厚みが欲しかったので結束バンドで連結し使用しました。

作りたい厚さに合わせればよく、また他のワイヤージョイントやこういったガーデン向けのものも使えそうです。

ワイヤージョイントでワイヤーネットを連結します。

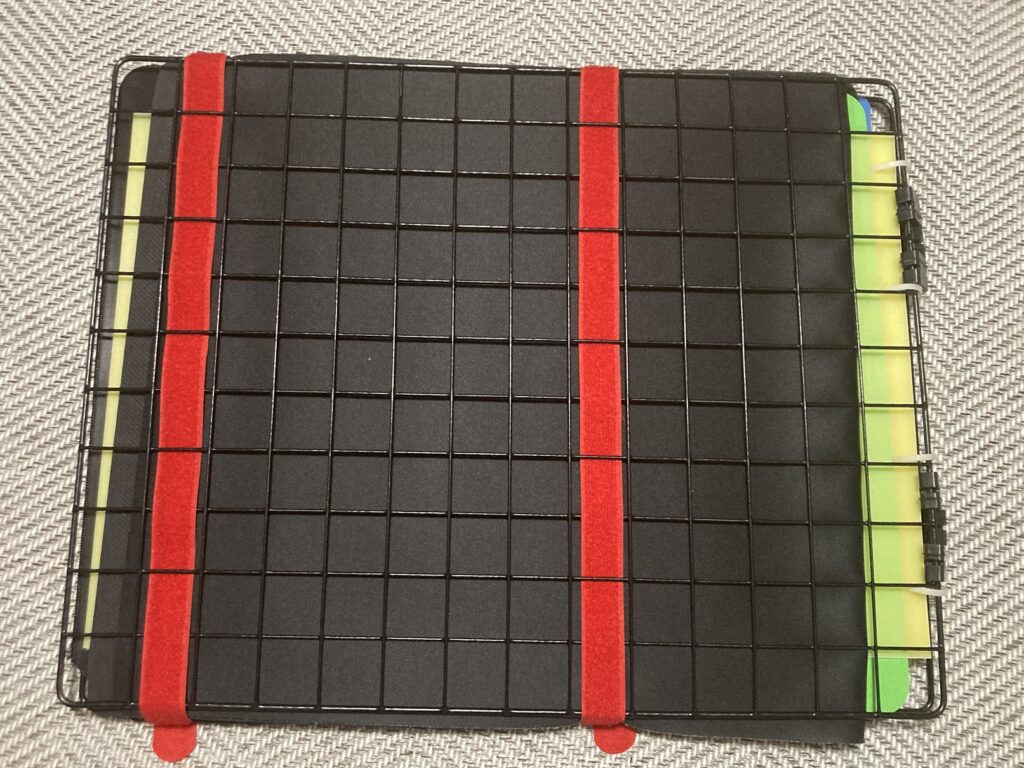

ワイヤーネットは表裏で面をフラットに保つため使用しています。

PPシートに結束バンド用の穴を開け、ワイヤーネットと合わせて結束バンドでまとめます。

ここで使用する板はマウスパッドを載せてたわみすぎない物がよいです。今回はダイソーの1mm厚色付きを使用しました。色付きのほうが硬かったので

あとは収納時用のベルトを通して完成です。

ダイソーで売っていたマジックテープ付きのベルトを使用しましたが、もっと使い勝手がいいものは探せばいくらでもありそうです。

ジョイント部で横方向はたわまないようになっているので縦だけベルトで抑えておけば良さそうです。

最初はワイヤーネットを複数ジョイントしてみたのですが当然どんどん重くなるためプラ板を挟んで制作しました。ほぼマウスパッドの重量です。

今回の組み合わせだとマウスパッドが5~6枚程度収納できます。

おわり

部材の選択肢は色々あるように思います。

これでマウスパッドを個別に、フラットに、出し入れしやすく、コンパクトに、立てかけて置いておくことができるようになりました。

次の記事:平滑型のマウスパッドを作る②#CRAFTMOUSEPAD

-

平滑型のゲーミングマウスパッドを作ってみる

自作ゲーミングマウスパッドしてみました。

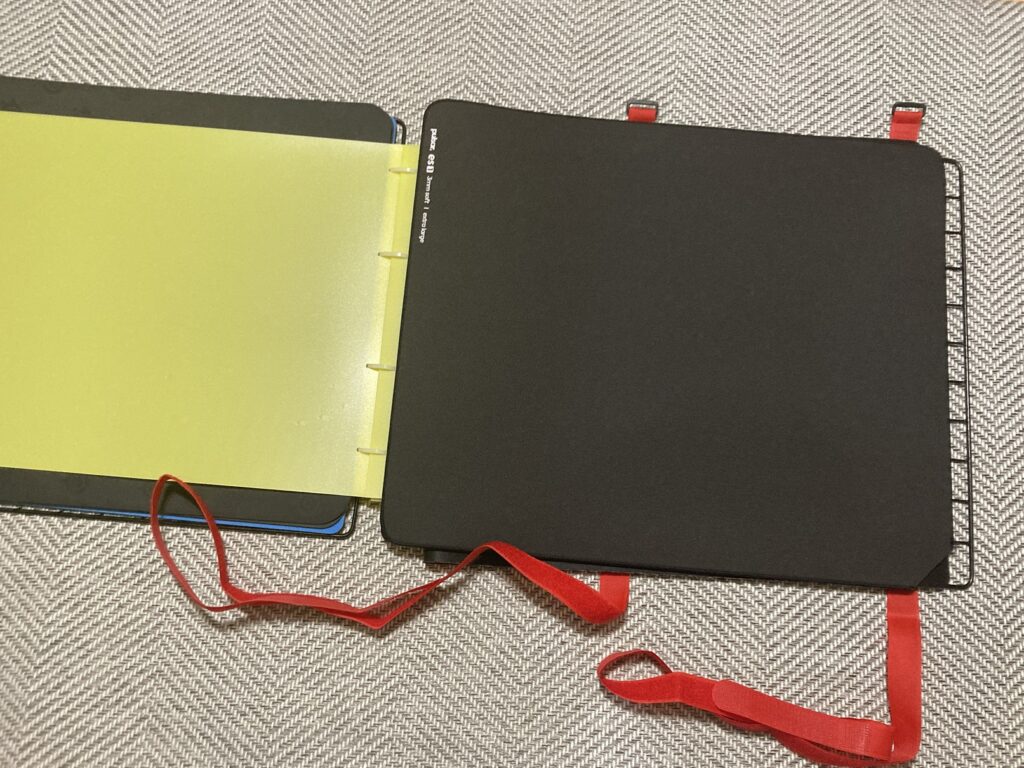

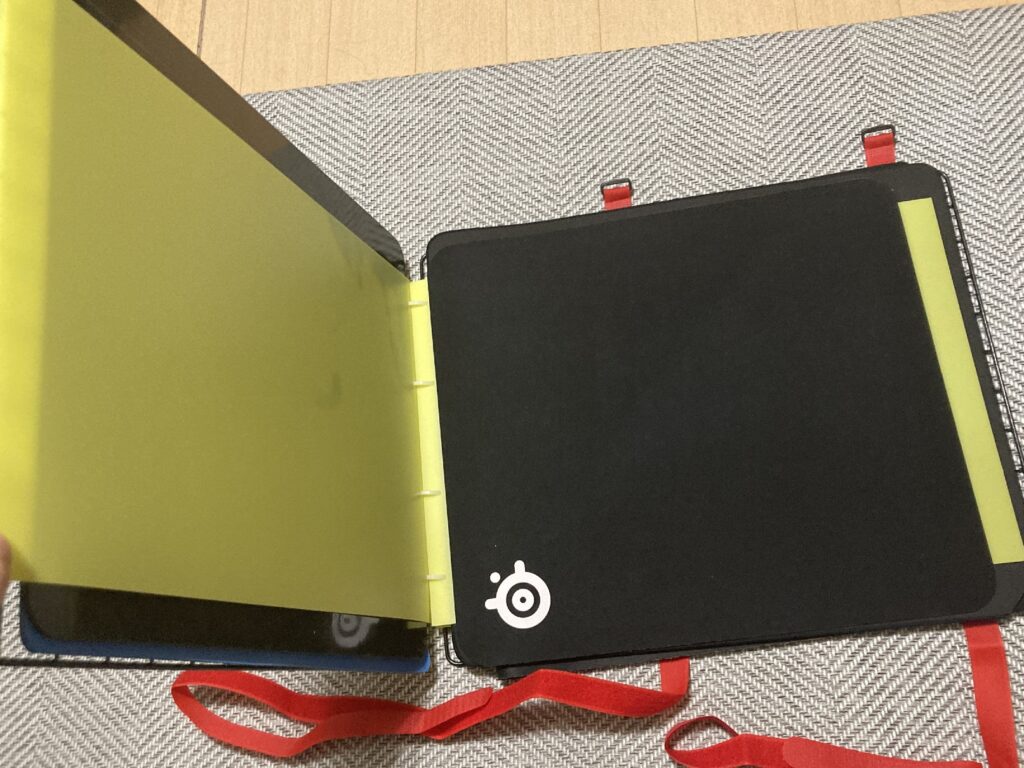

滑走感づくりの一環として薄板を滑走層と中間層の間に挟み込んでみました。

マウスパッドの中間層

安価なマウスパッドはその中間層のムラから仮滑走感が安定せず度々問題視されます。

通常柔らかなマウスパッドはよく沈み込むものの、沈みっぱなしで反発が弱くマウス操作性を悪化させるものは多いです。

硬い中間層のマウスパッドはその点滑走安定性がありますが、沈み込みは利用しにくいです。

滑走を安定させるためには中間層のムラがないこと、弾力性が十分であることが必要だと考えています。

その点代表として PORONスポンジ はムラのなさ、弾力性の良さからマウスパッド中間層の素材として非常によい性能を持っています。(PORON以外にもよいものはありますが)

ArtisanのXsoftはかなりの柔らかさですがその中には確かな反発性がありただ柔らかく沈みっぱなしではありません。

最近発売されるマウスパッドの中間層はPORONが多く使用されていることは、その性能面からうなずけます。

コンセプト

私は布パッドはその押し付け具合によって滑りがドミナントに効きすぎていると感じていて、ムラのなさと弾力性、そして柔らかさと硬さの両面を兼ね備えたマウスパッドを使用したいです。

あとporonは高いです。

そこで、滑走均一性及び弾力性を担保するために、薄板を布とスポンジの間に挟んだ構造のマウスパッドを自作してみます。

通常マウスパッドはマウスを押し付けるとソールそのままに沈み込みます。よって接地点のムラを感じられたり、必要以上の沈み込みが生じます。

マウスパッドに薄板を挟み込んでみます。

ソール形状のまま沈み込むのでなく薄板によって押し付け圧が分散され、断面を見るとスムージングされたように沈み込ませることを意図しています。

あくまでも薄い板であるため、沈み込み方こそ異なりますが沈み込む生えられると考えます。

薄板を挟んでいることでスポンジのムラや薄いマウスパッドにありがちなデスク表面を感じることはないと思われます。

マウスパッドにおける柔らかさと硬さの必要な部分を合わせ持った性質になるのではないかと考えました。

またハードパッドとのハイブリッド等ではなく、あくまでも布パッドとしてどうだろうかという考えです。

作ってみる

厚さ3mmのスポンジシートを任意のサイズにカットします。

品質にはこだわらなくていいと考えています。コンセプトから柔らかそうなものを選びました。

薄板をスポンジに貼り付けます。

今回は0.2mmのPPシートを使用しました。他のプラバンやcfrp板等でも良さそうです。

ぴったり張り付いているわけではないので波打ちはそのままだしベストではないですが、とりあえず使用中にズレなきゃいいわね

スポンジープラ板ー生地と重ねてとりあえず完成です

おわり

ガラス等の素材を使用したものやPORONを使用したものが溢れてきていてそろそろ新しいマウスパッドも出てくるのではないかと思っています。こういった試みもありなのではないでしょうか。

今までクリックしただけで滑りが大きく変わりすぎると感じていた布パッドですが、こいつは押し付け具合による滑りの変化が従来のものより緩やかだと感じます。その他気にしていた布パッドのデメリットを克服している雰囲気はあります?

それぞれ良素材の選定は必要だと感じますが突き詰めれば面白いものができそうな雰囲気は感じました。実用するには弾性層、平滑層、滑走面いずれも・安くて・性能よい素材を見つけなければなりませぬ。

関連:平滑型のマウスパッドを作る②#CRAFTMOUSEPAD

![[自作マウス]op18kv2 mod①FDMで様子見てみる](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2026/01/image-15-2.jpg)

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[自キ]BNY6X V2 ②GH60互換60%キーボード試作品届いた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3788.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る④Nitingale B2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3549.jpg)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]BNY6X V2 ①GH60互換60%キーボード設計する](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-6.png)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)