- Home

- 一覧

-

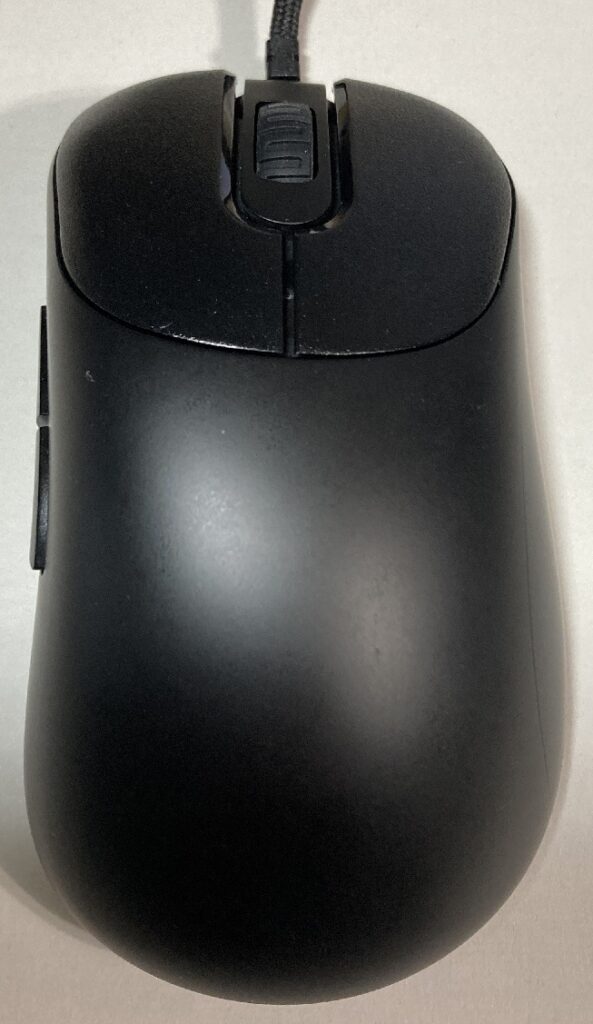

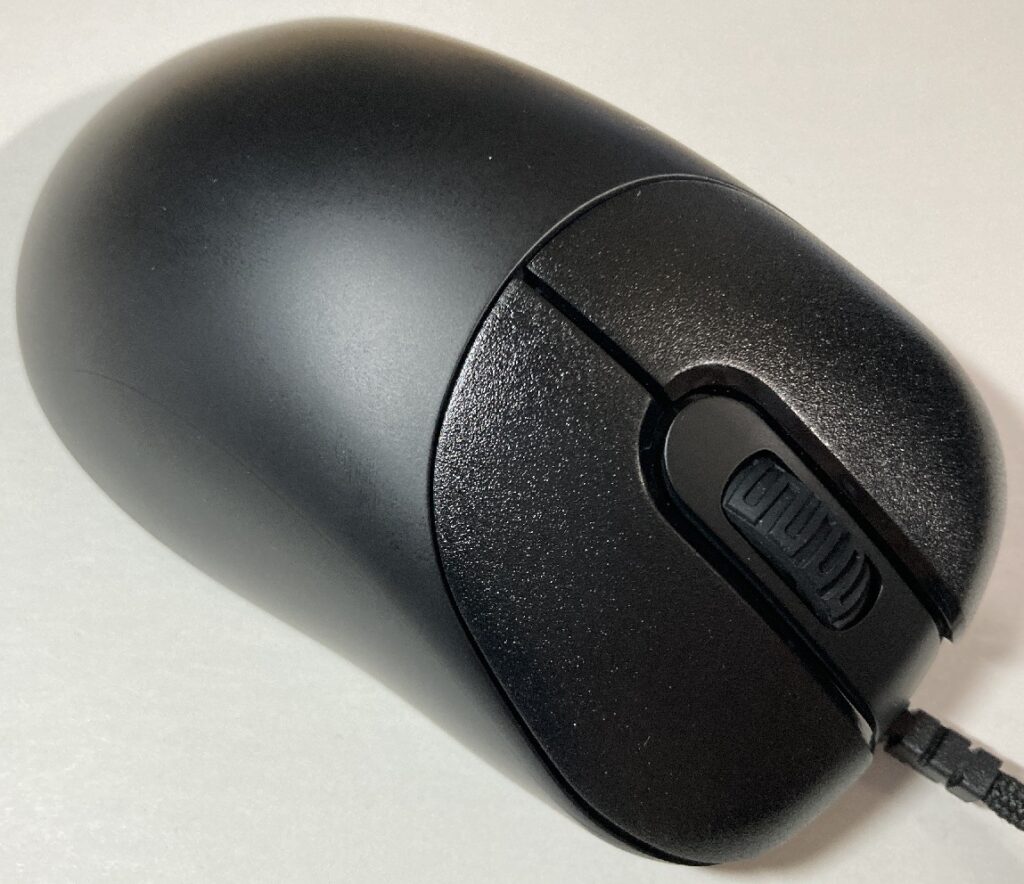

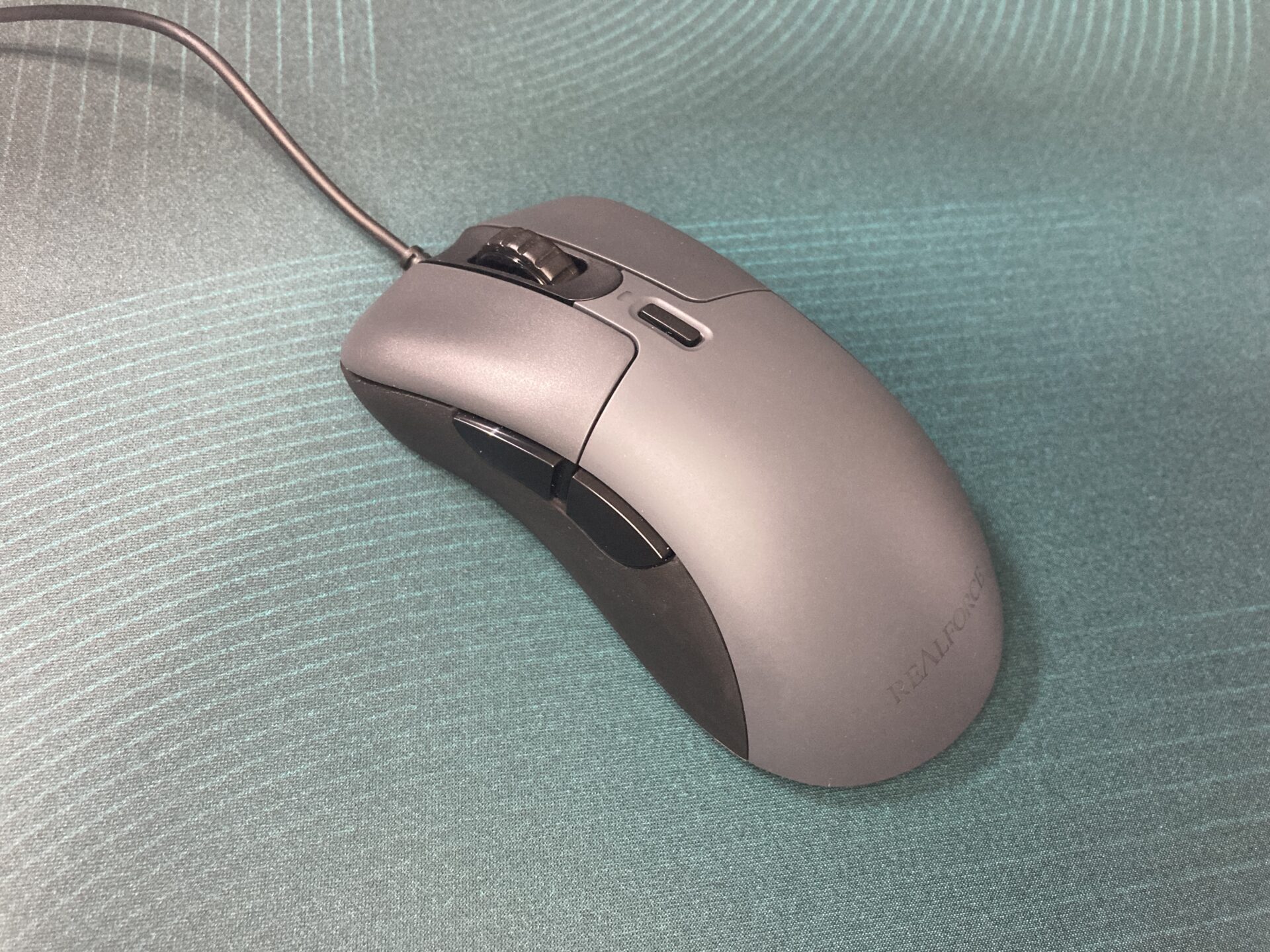

Vaxee OUTSET AX マウスレビュー

vaxeeのoutset axを紹介します。

スペック

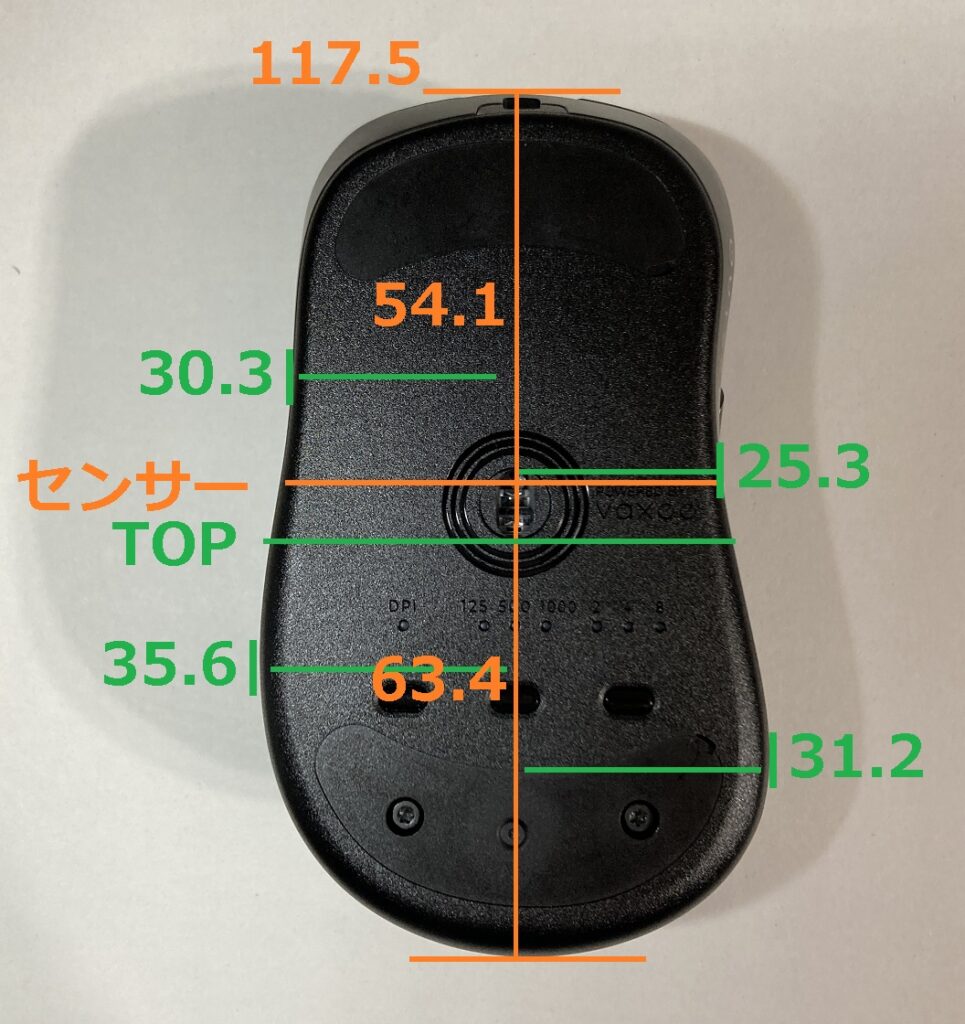

メーカー vaxee 製品ページ 形状 左右非対称 長さ 117.5 mm 幅 66.8 mm 高さ 42.8 mm(ソール抜き) 重さ 75 g スイッチ huano pinkdot センサー 3389 ソフトウェア なし 形状

形状の特徴は特に言うことはなくECクローンです。

outset axはECクローンの形状でありながら尻が大きく切られています

全長は小型マウス並みですがグリップ幅と高さはEC1より大きく尻が切れていなければ全長もEC2より長いです。

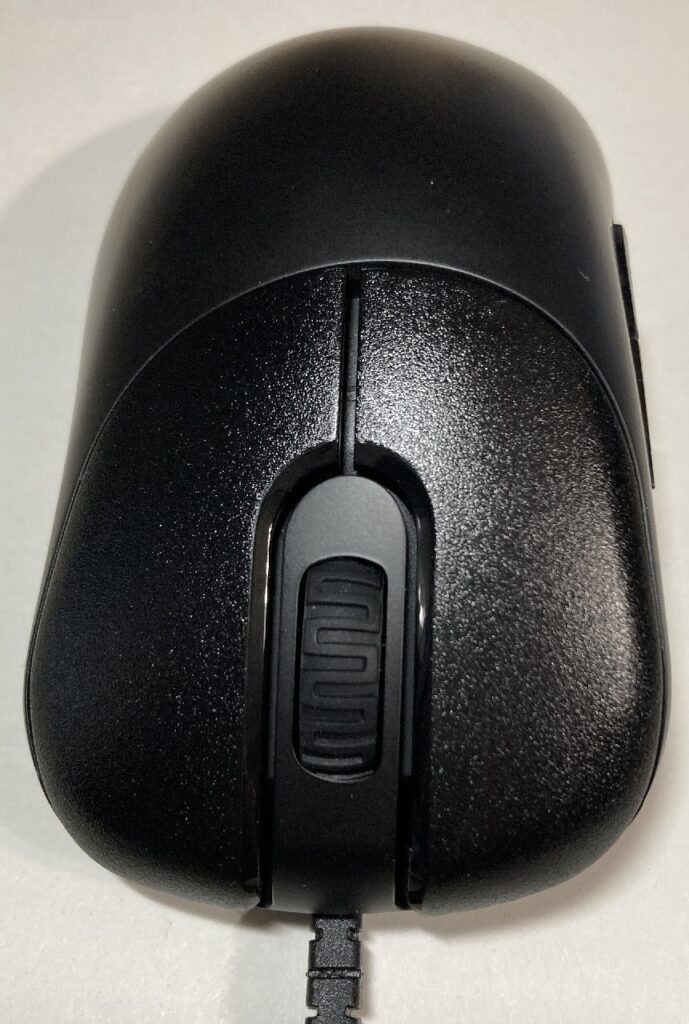

上下

サイズ感

幅と高さは大型マウスです。それと比較すると全長は短めで手に収まりやすいです。

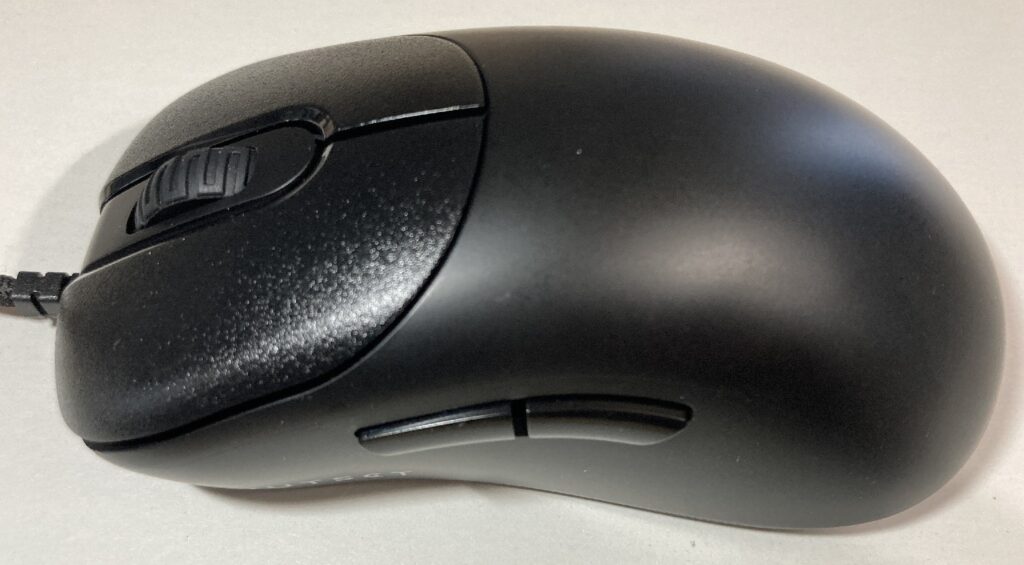

リア

ECをボテッとさせた印象

最大幅はEC1と2の間ぐらい

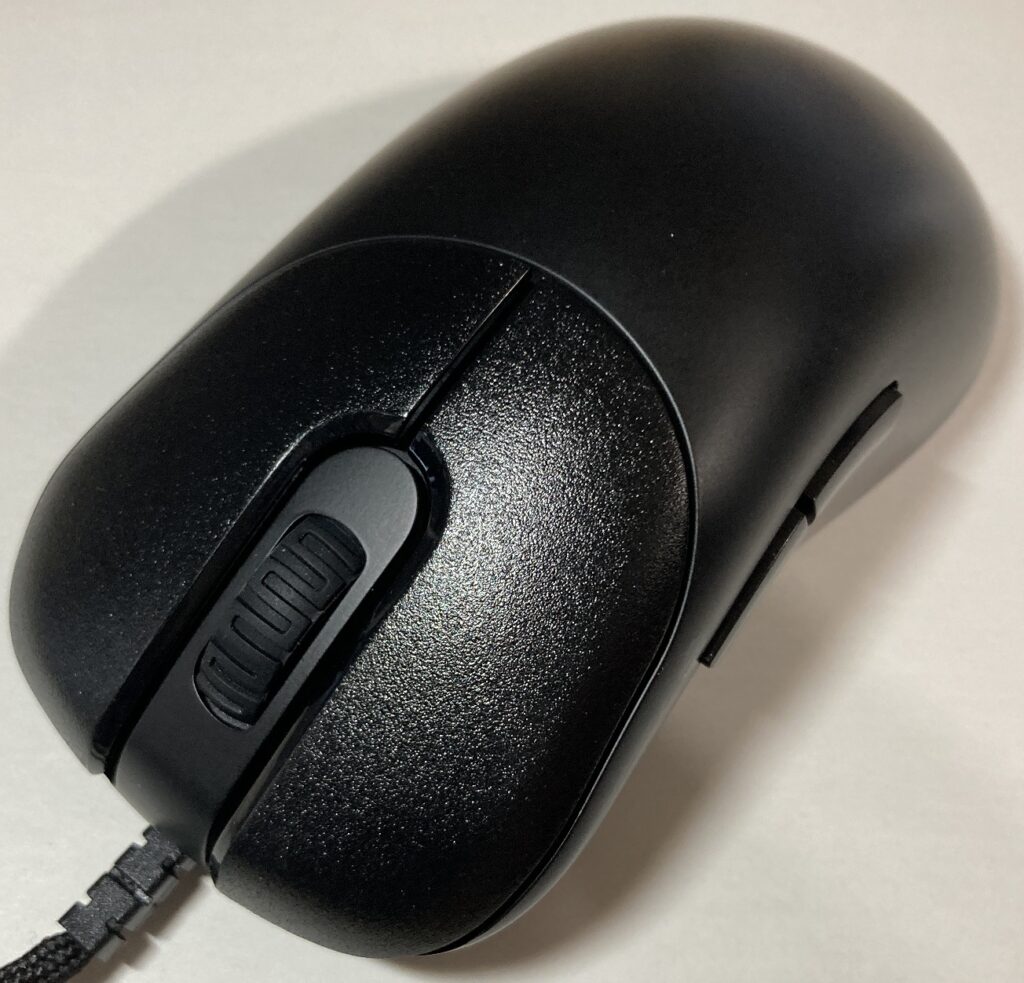

中央

左右のくびれ位置でのグリップ幅はEC1より太いです。

フロント

フロント幅はEC1と2の間ぐらい

ECと異なる点として右サイドくびれからフロントにかけての膨らみが弱いです。

グリップ幅が広いのに対してリアやフロント幅は中程度でECと比べサイドはなだらかな形状となっています。

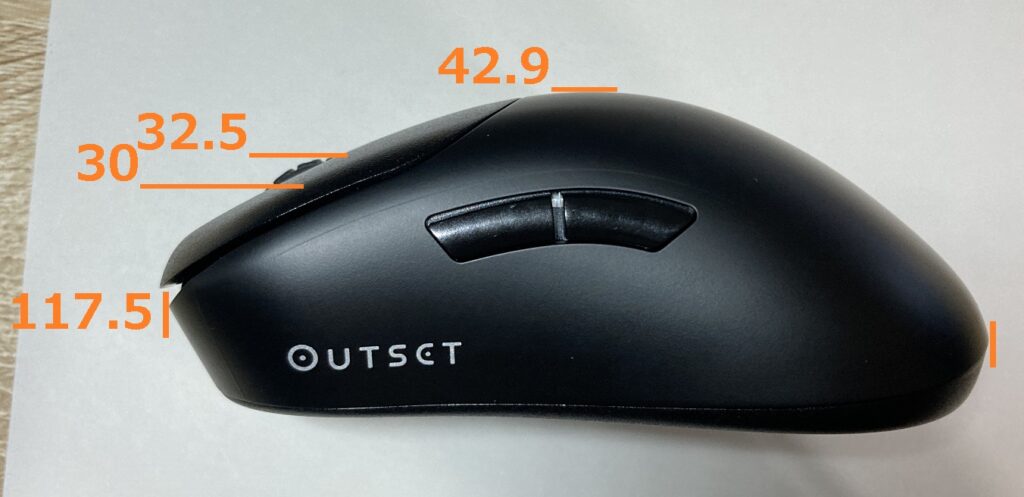

横

トップ

TOPは42.9とEC1より高い

MB

平べったい形状

高め

前後

写真

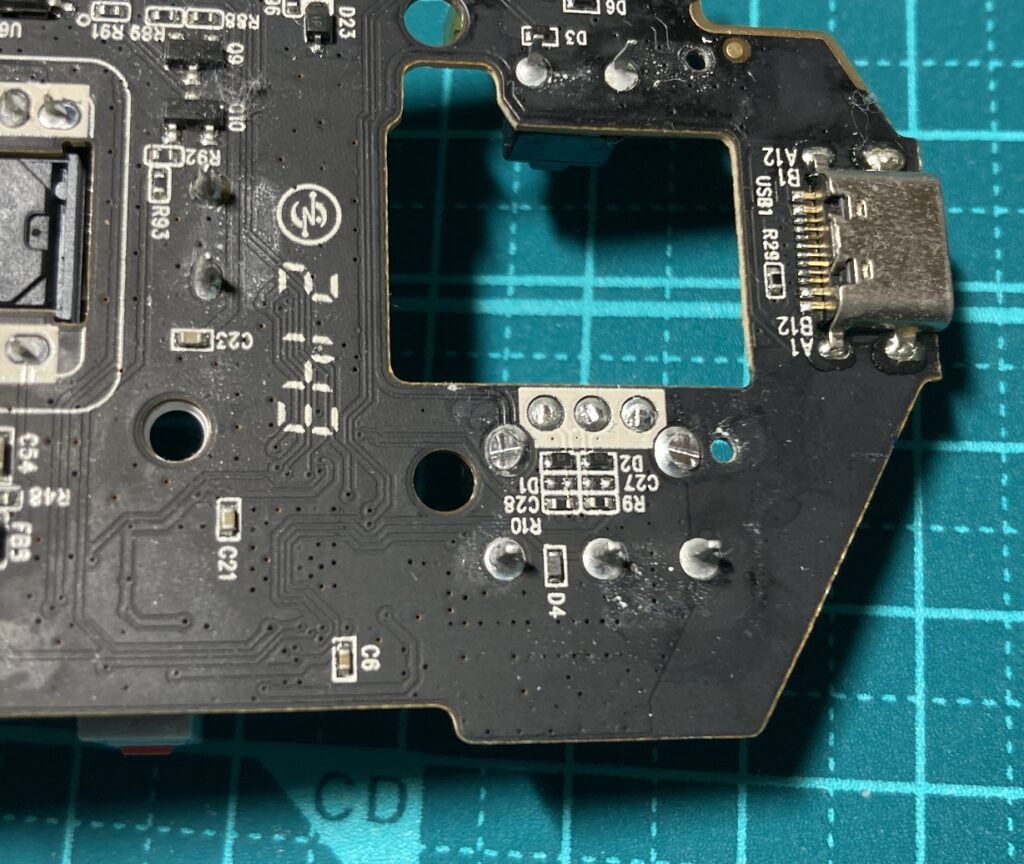

中身

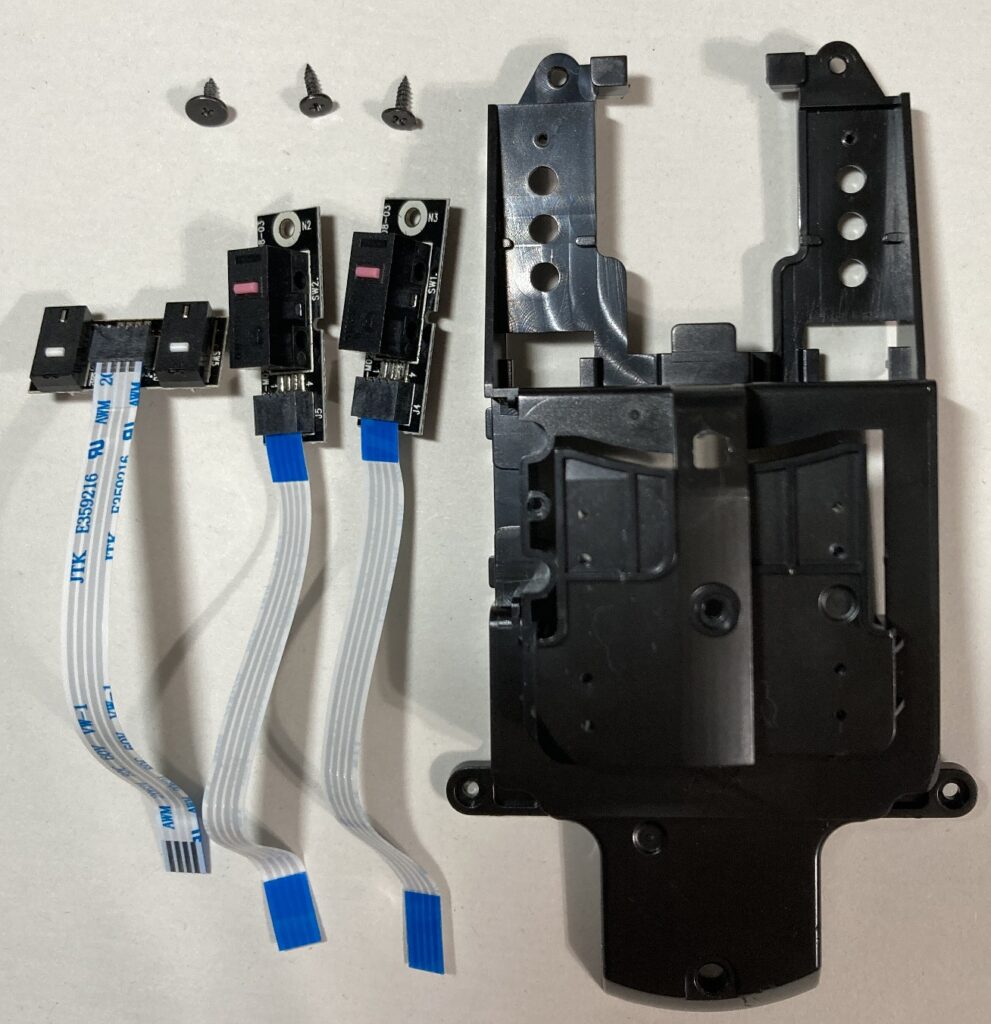

分解

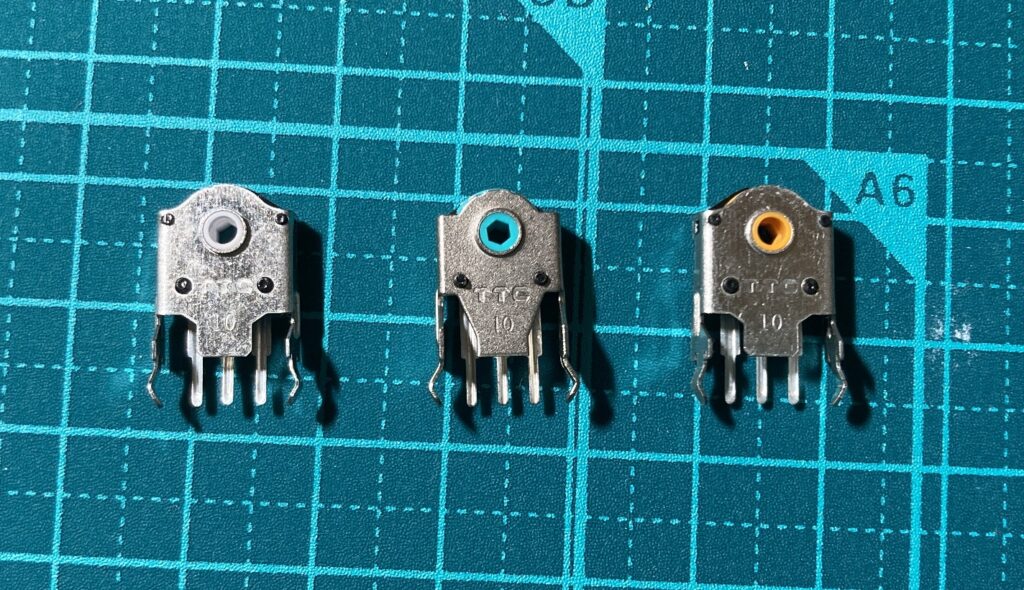

ピンアサイン ホイール

いつもの光学式のやつ

ゴリゴリゴリ

クリック

huano pinkdot

よい

押下圧は軽い

硬くて初動詰まる

サイドボタン

huanoのロープロのやつ

ふつう

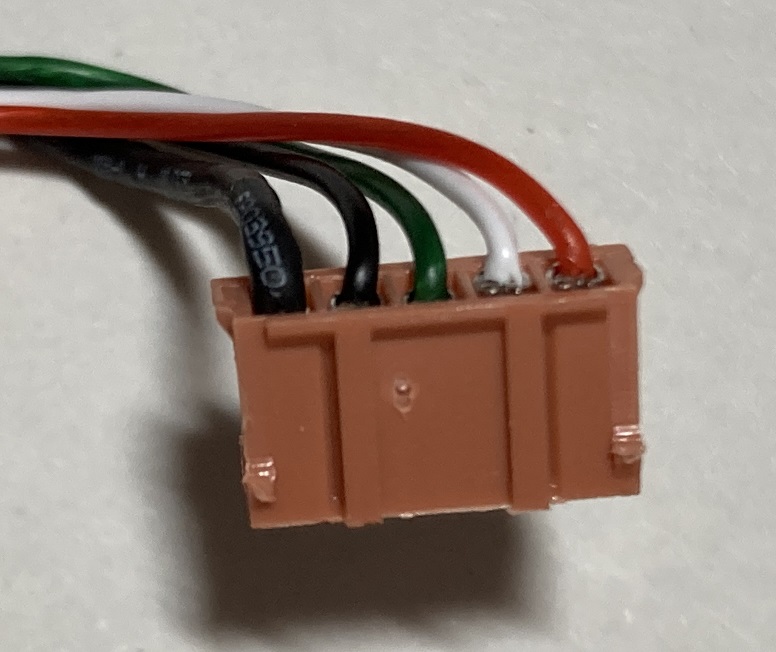

ケーブル

疑似パラコ

太めで重め

センサー

3389

ソフトウェア

本体で設定

グリップ

全長は短く、リア・フロント幅はEC1、2の中間だがグリップ幅と全高、MB高はEC1より大きい

個人的にはそのグリップ太さから指が一切息をせず扱えなかった。指を固定したい人脱力する人には合いそう

重さ

75g 2023年となっては重い

コーティング

旧コーティングも新コーティングも手汗の乾きが早いがその分手の汚れがつく

あまり好きではない

おわり

全長だけ見ると小型だけどほんとにでかいねこいつは

前の記事:

-

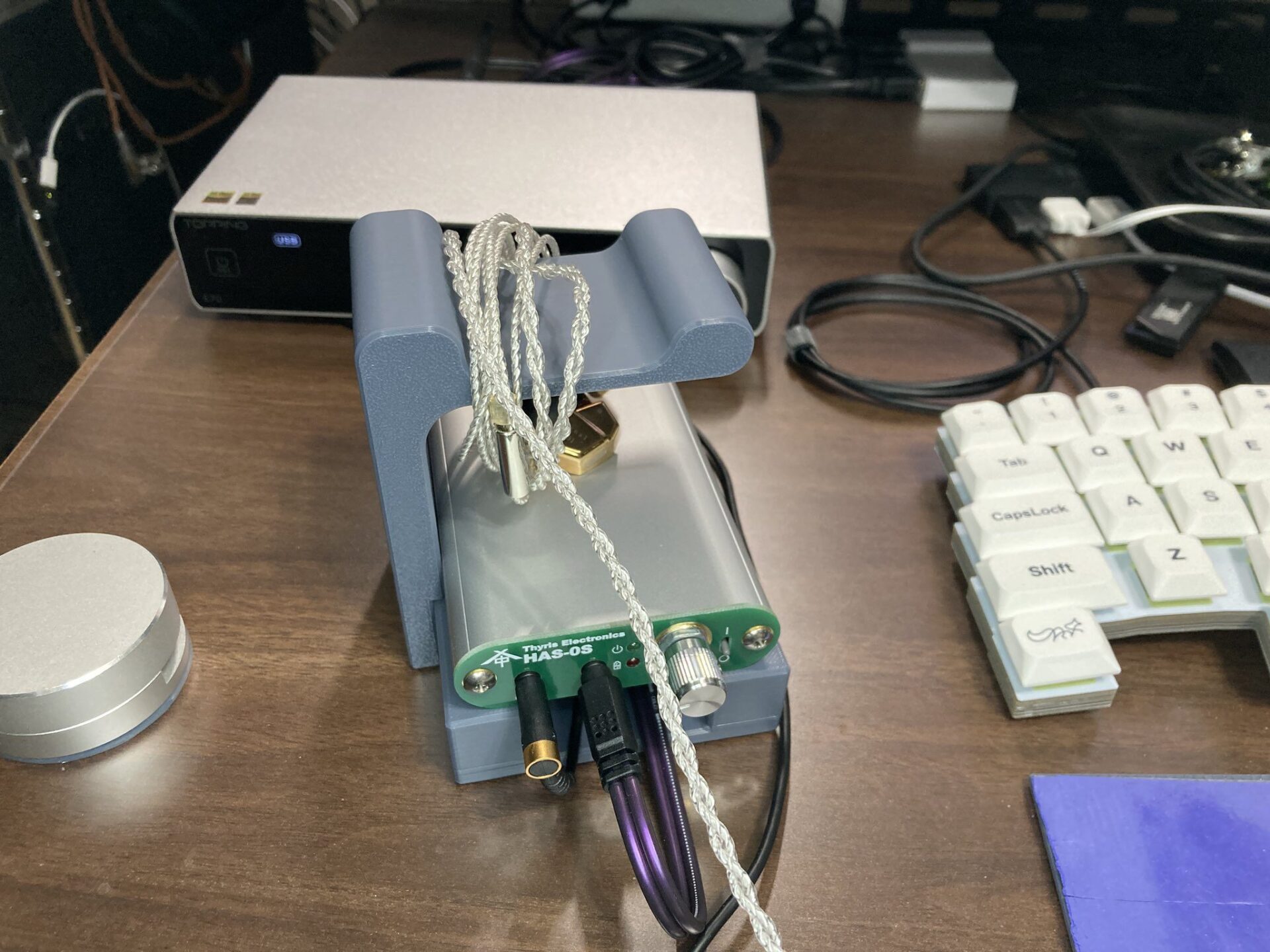

[マウス]チャタリングした部品を交換する

チャタリングしたゲーミングマウスのパーツを交換します。

マイクロスイッチやロータリーエンコーダは不具合もわかりやすく比較的簡単に交換修理できるパーツです。

なにも難しいところなどないと感じている人も多くいると思いますが

パーツ交換が苦手だと思っている人がいたらちょっとためになればいいなと思います。

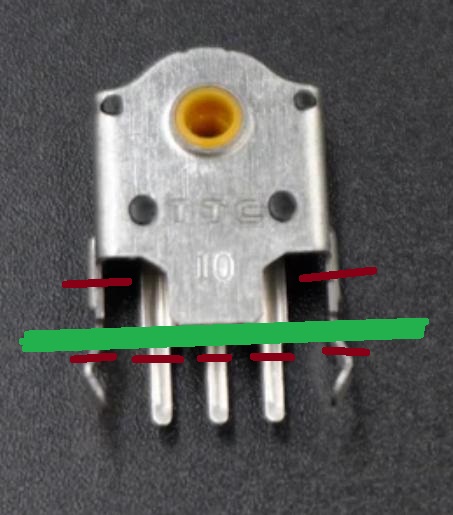

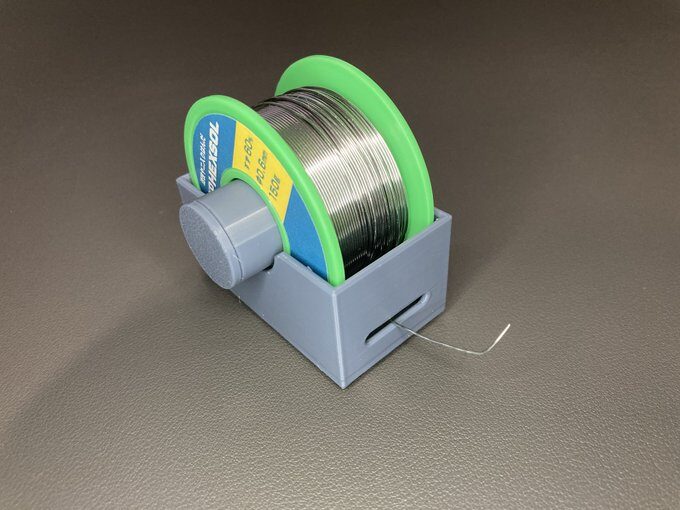

hasteのエンコーダ交換

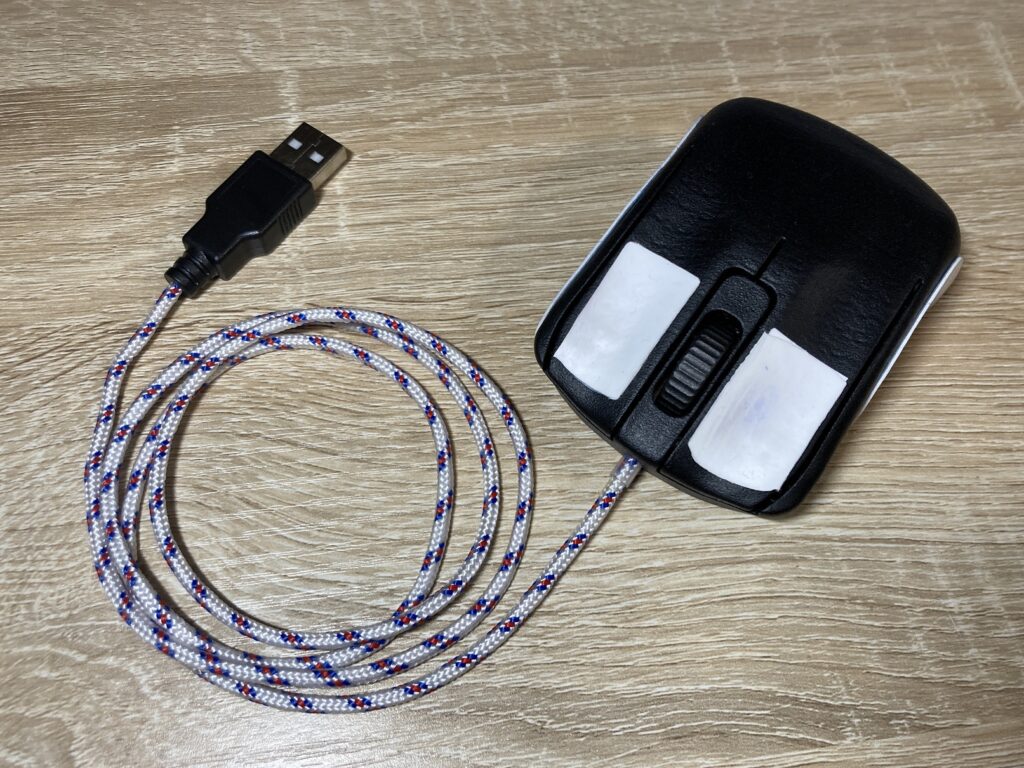

普段遣いしているHyperX Pulsefire Haste Wireless

のホイールがチャタリング逆入力を起こすようになりました。

ホイールチャタリング起こしたのは初めてです。長期間使えて愛されてるとも言えるし、TTCは耐久性が悪いともとれます。

掃除して直ることもあるらしいですが直らず。

エンコーダを交換して修理します。

やることははんだを吸い取って取り外し新しいパーツをはんだ付けするだけで難しい作業はないです。

再利用しないし邪魔なので足と固定ピン(表側)は予めニッパーで切ってしまいます。取り外しやすく事故防止になります。

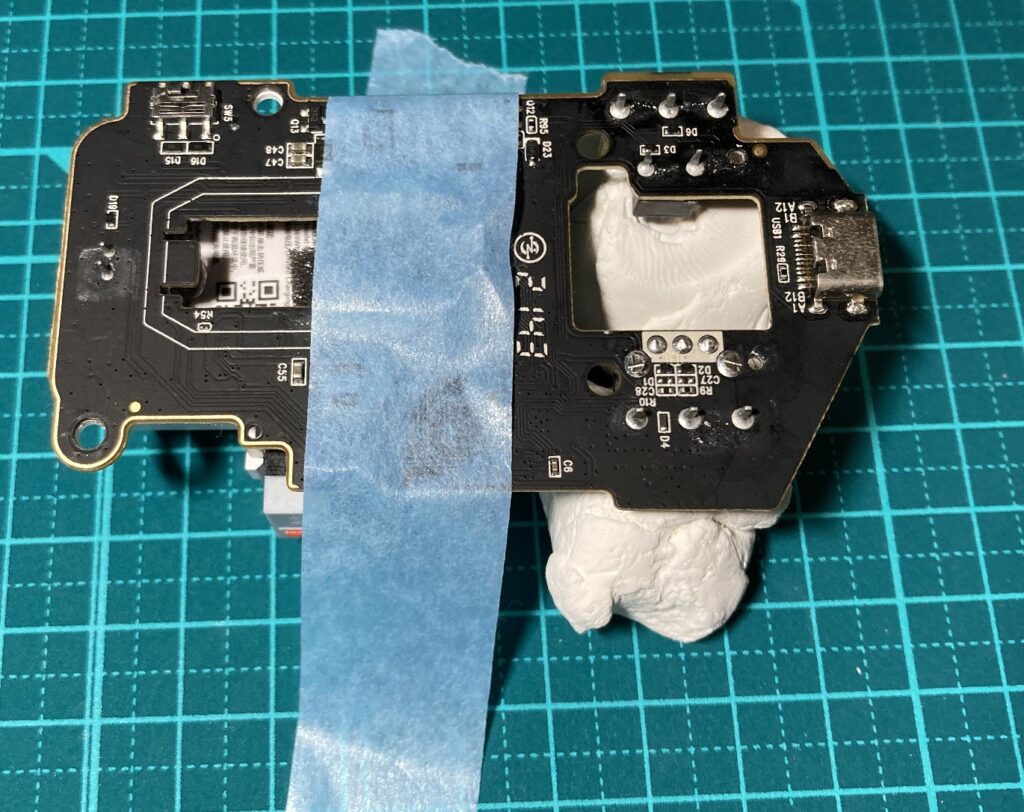

机の上でもいいですが私はカッターマットを敷いています。熱に強いシリコンマットは拭き取りづらくやめてしまいました。机直でもいいと思います。

練り消しや粘土でガタツキを抑えマステで貼り付け固定し安定させます。グラグラすると事故しやすくなります。

フラックス

を塗るとより事故防止になると思います。

はんだごては温調機能付きのものを使用し、こて先は行う作業に合う中でできるだけ大きなものを使用します。

小手先はC型かD型がいいと思います。今回は太めのD24

を使用しています。

私はダイヤルのほうが好みですがデジタル派の人はgootがいいと思います。こちらは最初から2C型がついていて良いですね。

余談ですがスポンジよりクリーニングワイヤー

がオススメです。終わったあとに濡らして保管する人が多いのか、こて先を錆びさせている人をよく見るので、、、

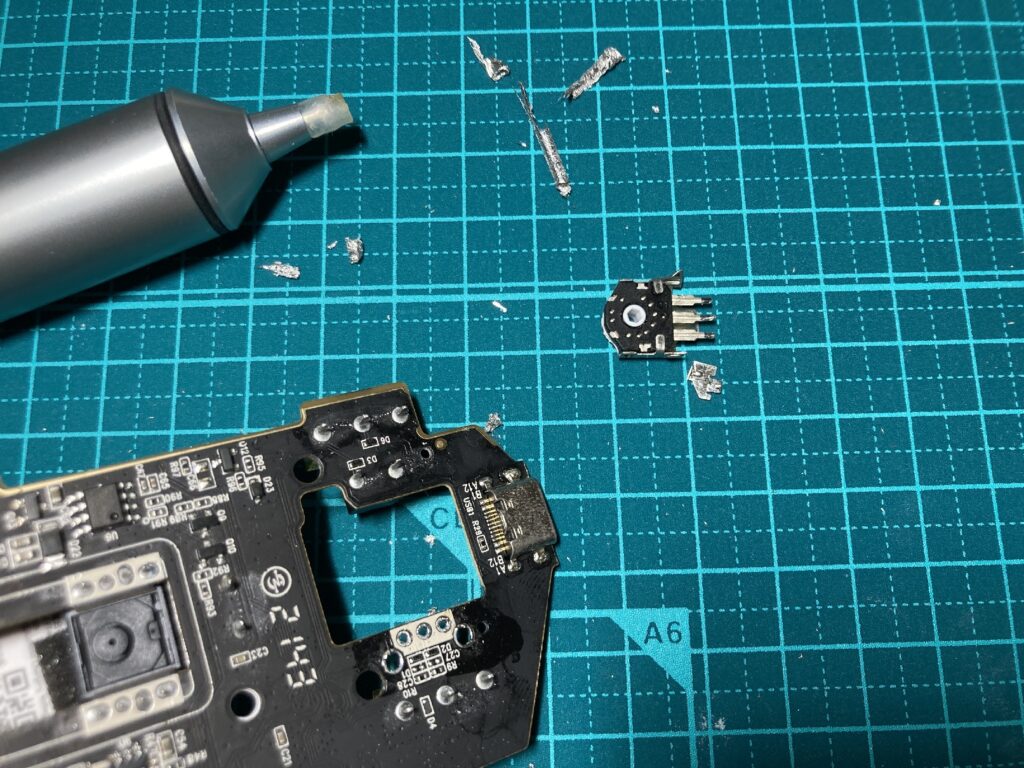

ハンダを溶かしハンダ吸い取り器でスポスポ吸い取っていきます。

必要に応じてちょいとはんだを追加しても取りやすいかも

温度はD24型だと320度設定でも十分です。こて先が小さいと温度設定を高くしないと熱が伝わりません。事故りやすくなります。

はんだ吸い取り線は吸い取り器の方が楽という理由であまり使わないです。あったほうが便利ですがスルーホールに積極的に使いたい感じではないです事故りやすいと思います。

取れました。予めカットしておいたのでポロッと取れます。

はんだが残って取り付けができない場合は吸い取り器や吸い取り線できれいにします。

部屋漁ったら出てきたTTCエンコーダを取り付けたいと思います。ちょうどhasteに合う10mmのエンコーダがありました。

白はノッチ感があり軽い感じ

緑はノッチは白より弱めで重くしっかりした感じ

黄はノッチ感があり重い感じですが山が小さく、1ノッチ回す感覚で2、3ノッチ回ってくれます。

楽に回したいので黃を使用することにします。

耐久性の面ではそもそもTTC製は良くないのかもしれないですね。ALPSやKailhより回し感は好きなのですが、、、FSWITCHは論外です。

Goldな感じになりました(笑)

おわり

haste wlが逆入力してしまったので交換しました。愛されています。太すぎてfpsには向かないと感じますが普段遣いにおすすめです。

TTC Goldも普段遣いでスクロールしやすくて好きです。

エンコーダだけでなくスイッチでも同じです。2、3回やればノリでできるようになるんじゃないでしょうか。

事故りにくいと思っている交換手順を紹介してみました。別に2000円ぐらいのはんだごてセットでもできますが使うもの使ったほうが楽で早いです。

まあ修理する道具揃える金で新しいデバイス買えてしまう、、、?パーツはaliexpress必要なこと多いしなー。

前の記事:ゲーミングマウスの保管収納

-

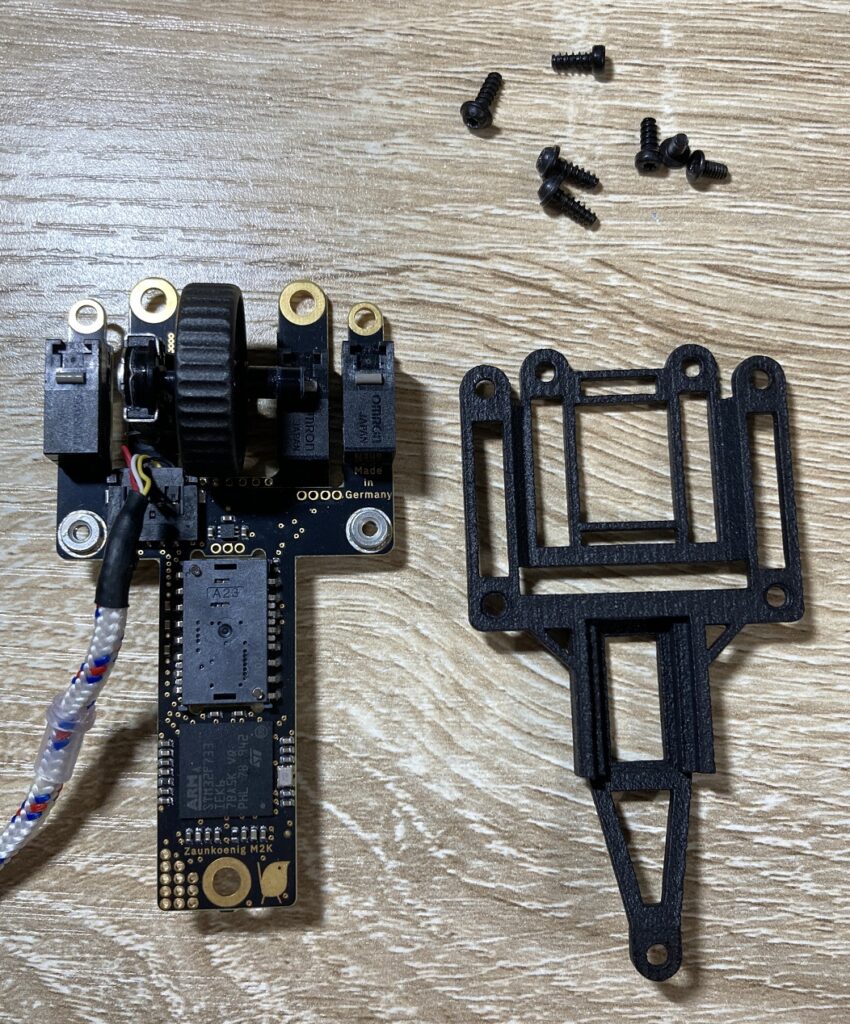

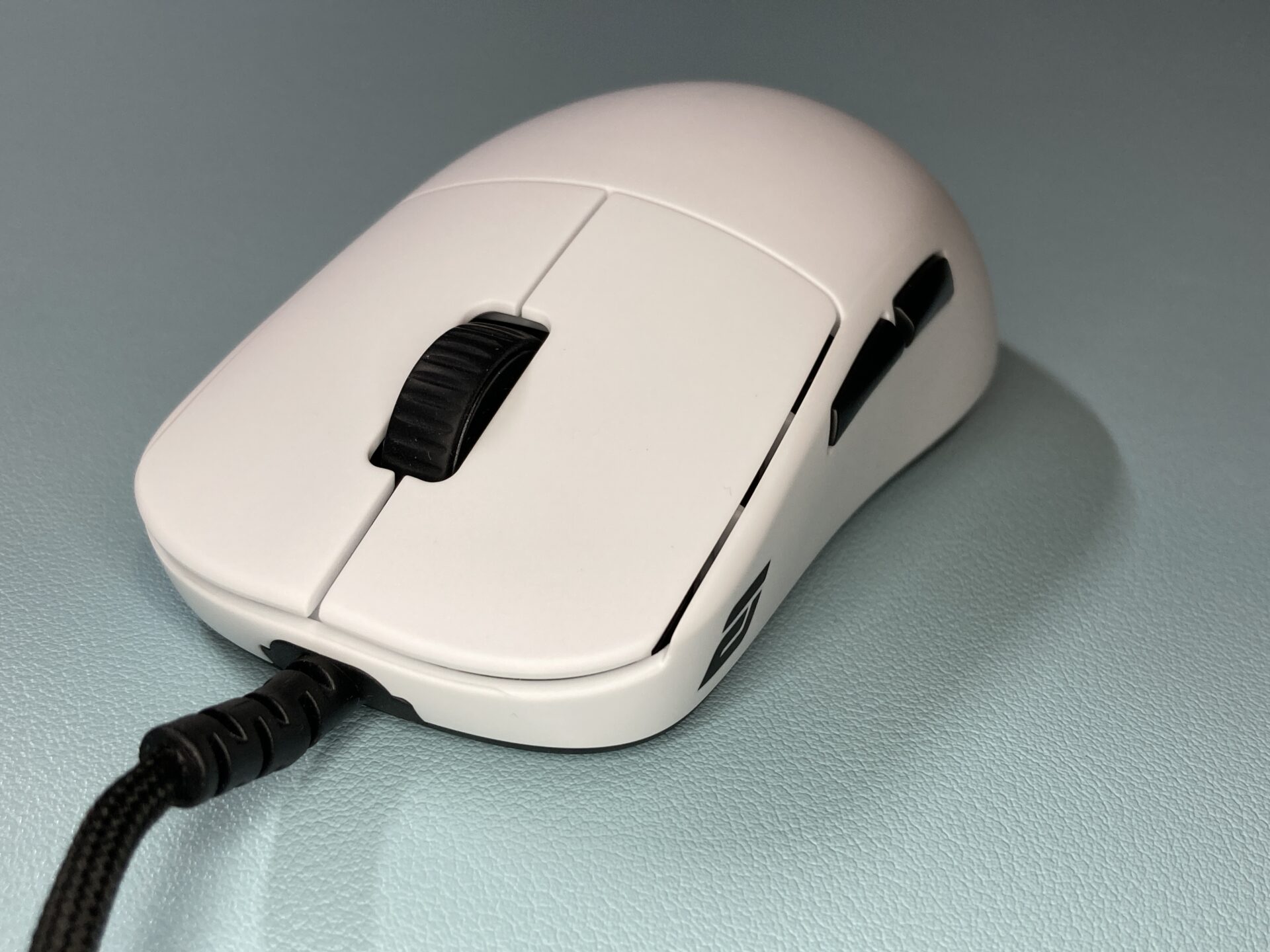

POM-1 designed by ぽぽぽーよ 自作マウス

ぽぽぽーよさんの設計されたマウス「POM-1」を紹介します。

POM-1はZA13のサイドとMZ1のMBを組み合わせたHSK等のような尻切れ形状にデザインされています

シェルはMJFの3Dプリント製

基板はZaunkoenigのM2K-pcbを使用。

他の高ポーリングレートマウスでは1k→4kで大きな差を感じますが、m2kpcbではその差が小さいです。1k運用でも十分早いと感じます。

ケーブルは自作パラコードケーブルで直径3mm程度と細くて軽く取り回しよい

シェル内部はジェネレーティブデザインにより補強されており頑丈かつ軽量

すごい頑丈です。

重量は27.5g程度、グリップテープありでも28.2g程度

めちゃくちゃ軽いです。

サイズは長さ83.3mm程度、幅52-61mm程度、MB高さ20mm程度

クリック感普通によいです

シェル表面は蜜蝋ワックスで処理してみました。MJFの肌触りが少し改善されます

軽量つまみ持ちマウスでとてもよくとても好きの気持ちです。

触ってからずっとメインマウスです。

ぽぽぽーよさんすごい

私もいずれ自作マウスを作りたいなあ

前の記事:ゲーミングマウスの保管収納

-

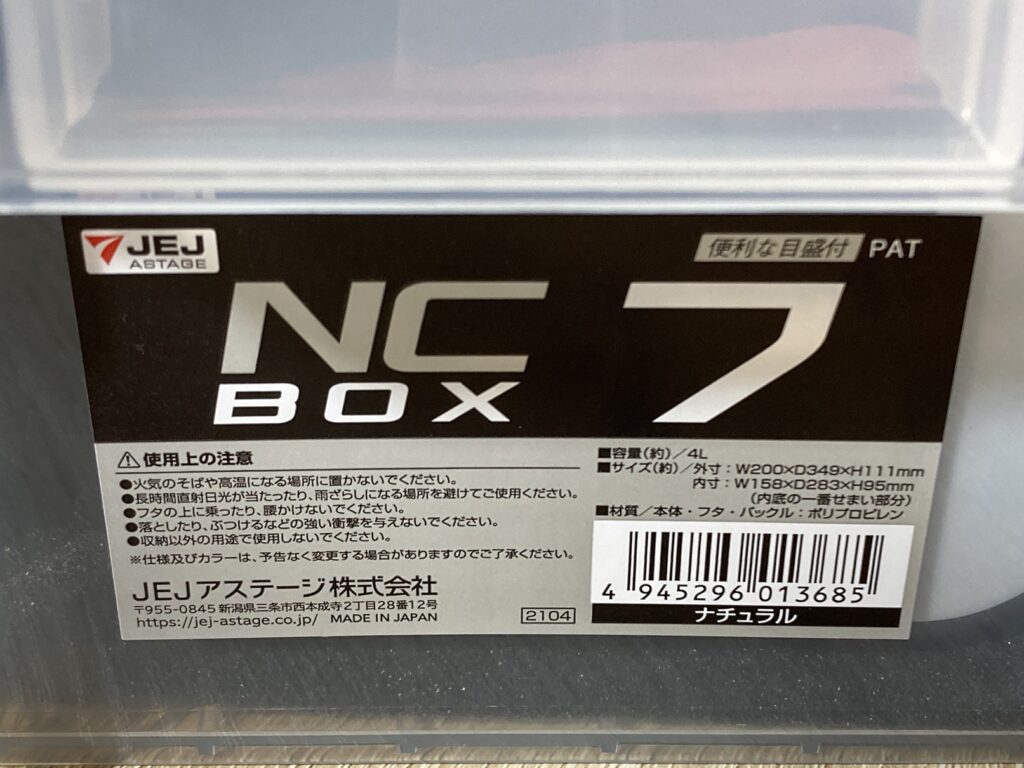

ゲーミングマウスの保管収納

ゲーミングマウスがいっぱい家にあります。マウスの収納方法には頭を悩ませます。

メインローテーションの収納については「マウス 収納」とかtwitterで検索すると有用な例が多数出てきます。

そのようにメインローテーションに組み込まれているマウスは取り出しやすさ重視で収納を考えます。

その他のマウスはまず省スペースさ、次にわかりやすさや取り出しやすさを重視します。

その他のマウスの私のマウス保管収納例を紹介します。

また分解したままとかネジやパーツを外したままのものもあり、すると蓋ありのものが良いように思った時期もあります。

ダイソーの500mlタッパーはワイヤレスマウスを収納するのにぴったりなサイズでした。ドングルやアダプタも一緒に収納できるのがよいです。

有線だとブッシュが邪魔となり800mlサイズは無駄な余白が増えてしまいました。

チャック付きの袋に入れたこともありました。蓋ができるので良いのですが、やはり袋の部分がかさばりました。

バラバラのパーツなどは小さな袋にでも入れればいいかというところで現在はJEJアステージNCボックス

に収納保管しており割と気に入っています。

横に並べて一箱でおよそ7個程度収納できます。

底には一応緩衝材を敷いています。

頑丈そうなのと移動が楽です。

ダイソーのシューズボックス的なやつに同じサイズのものがありました。蓋の固定が弱いけど安くて収納力は同じ。

マウスの平面部分を生かして横置きして並べるのが視認性よく効率がよさそうと最近思ったのでした

前の記事:SOSPACER SS GRIPS V2 BETA

次の記事:自作マウス POM-1 designed by ぽぽぽーよ

-

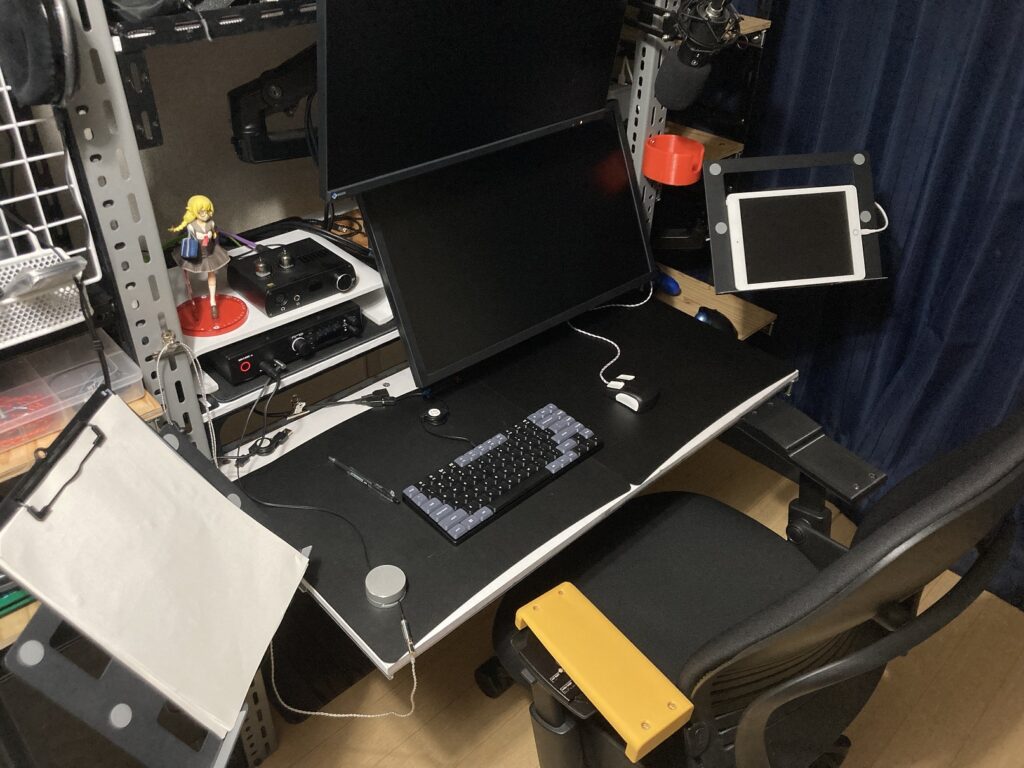

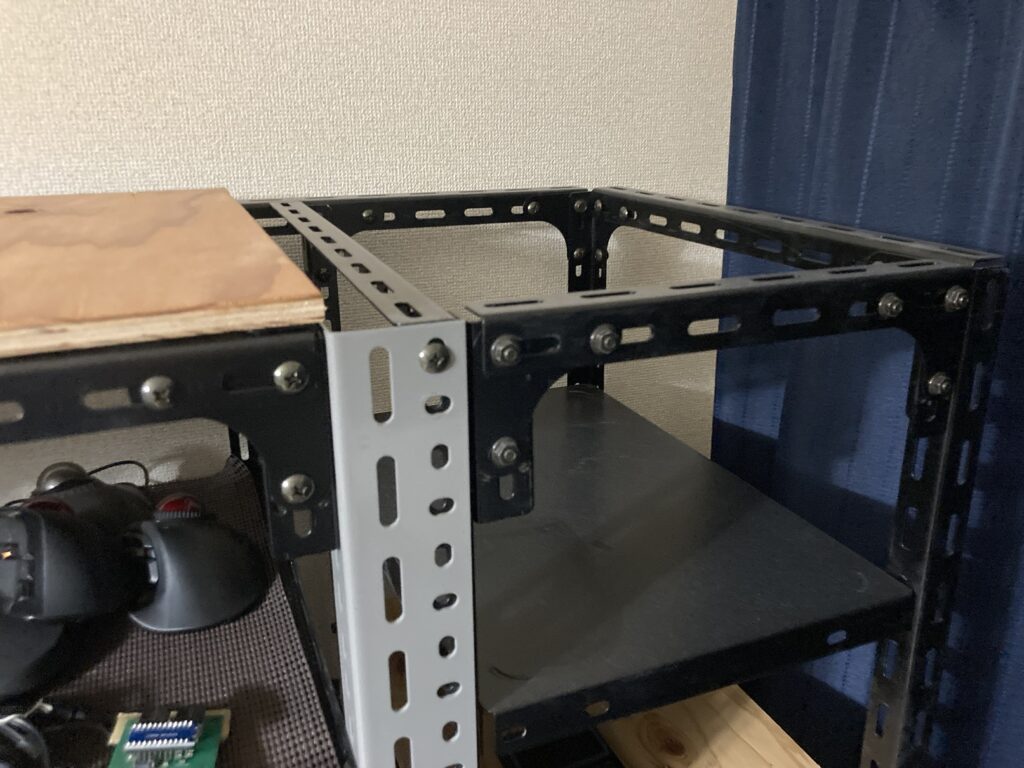

省スペースなアングル・スライドPCデスクを自作する

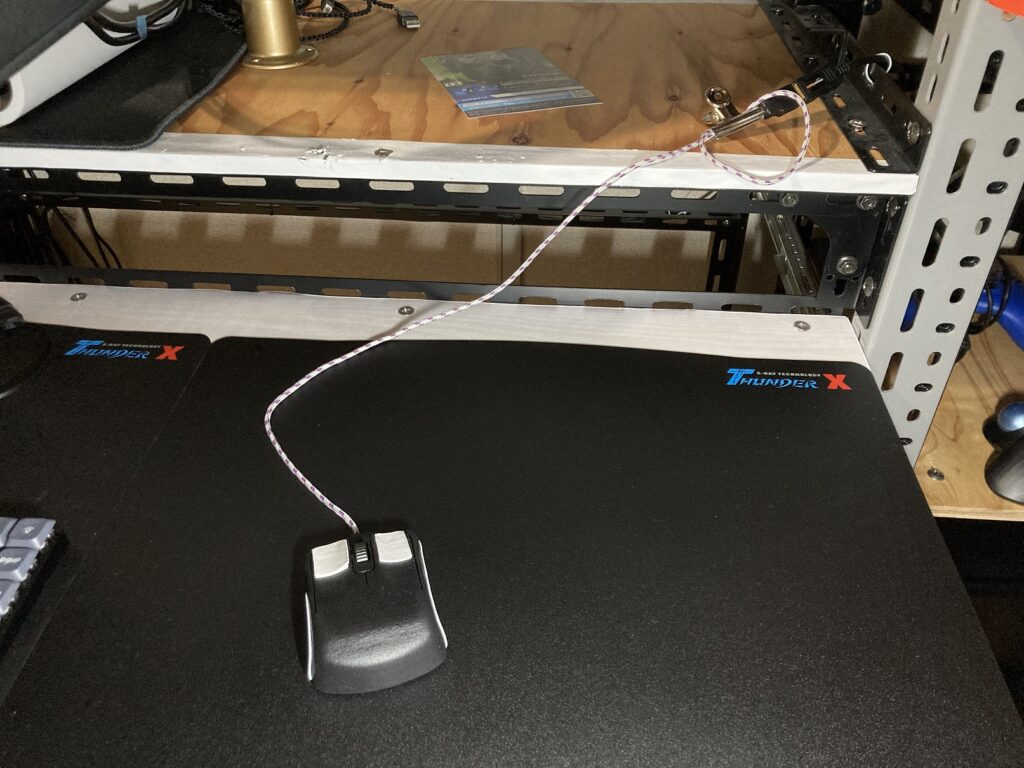

2022年春から着手し夏にデスクを自作しました。

アングルラックを骨組みにスライドレールと合板を天板・棚板としたデスクです。

もう着手から1年経つしいつまでも整備終わらないので投げます。

紹介

収納状態

奥行き45cm(骨組み)+α

横幅180cm

高さ150cm

不使用時は収納し動線を確保できる→省スペース!

骨組み→スチールラックの北島カラーアングルhttps://www.kitajimasteel.com/

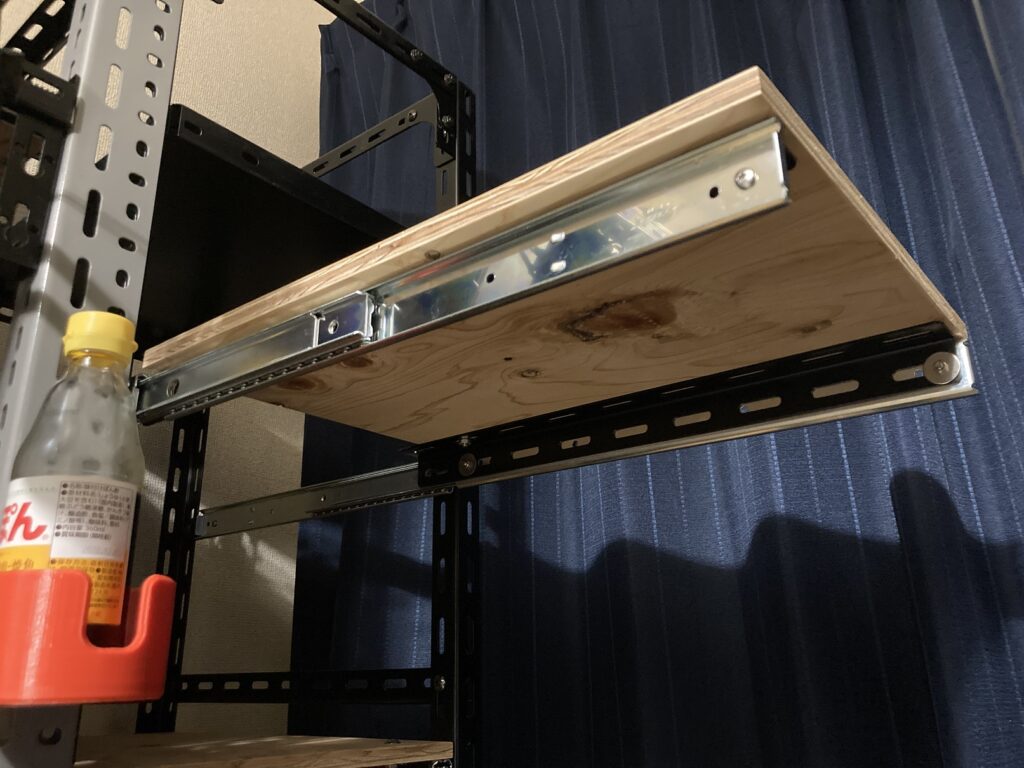

天板を引き出す

奥行きが90cmになる→足を伸ばせる

引き出しを引き出す

手を伸ばさず引き出すだけでアクセスできる

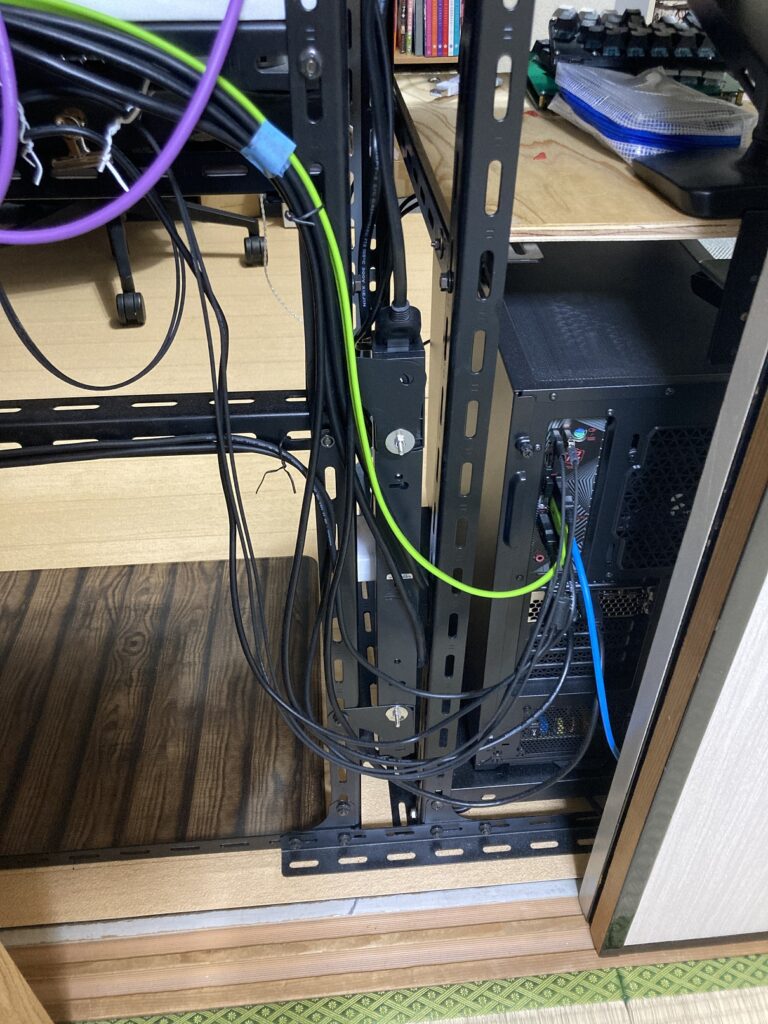

背面

合板でサンドイッチしたポールにモニターアームを通す。

デスクに固定されておりポール揺れに強い

径がぴったり合ってないんだけど使えてるからヨシ

ポール上段物置スペース

メモ下部

メモ上部

上部メモ

スライドレールはミスミのベアリング式のもの。スムーズ。

合板はやすりがけ、ステイン、蜜蝋ワックスで処理した。

大変すぎてだいぶ適当になったけどまあ

棚板→12mm 420×300×12mm 5枚セット【出雲桧】

正面こんなもん

横デュアルも縦デュアルも行ける

下からメモ

広々

ねじ止め式なので3cmピッチで手動昇降。現在63cm天板高さ

天板→針葉樹合板 厚み12mm 900×450mm 4枚セット

下からメモ

天板あたり

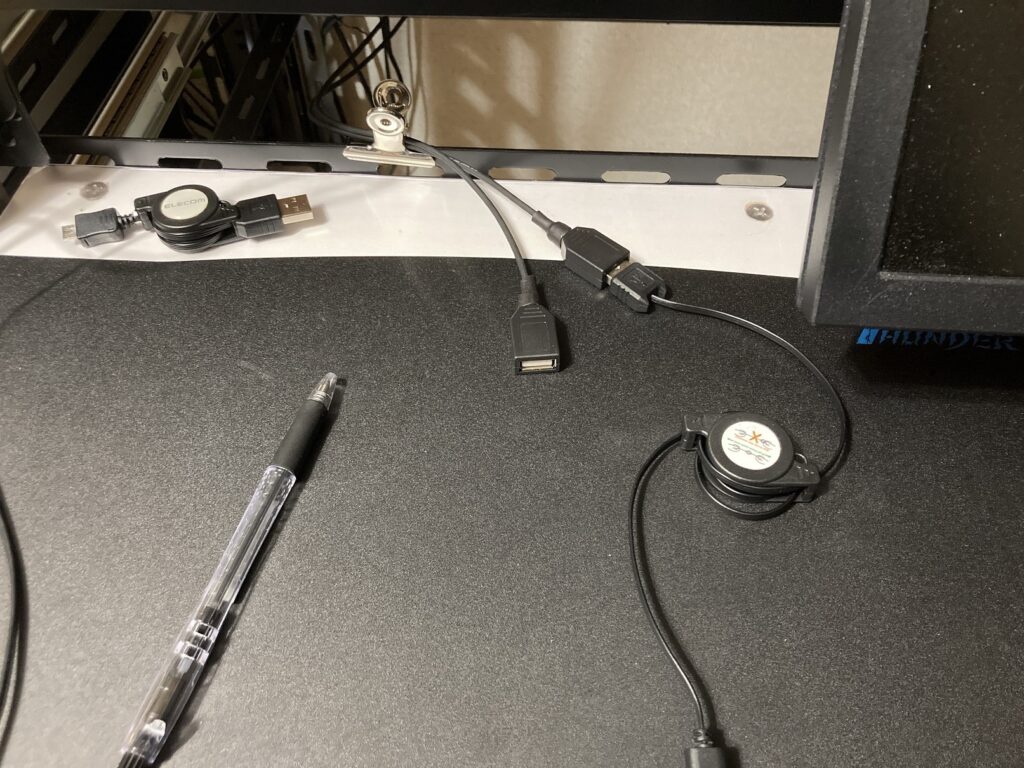

USBは手元まで延長

ヘッドホン掛けはダイソーウォールラックで機能性満たせるしこれでいいかになった

見た目は微妙。

初期組み立て材料費は15万ぐらいしたかも。

アングル材、スライドレール、合板、モニターアーム周り中心にいろいろ

組むのも結構かかったけど合板の処理が一番時間かかったかもしれない。反省。

そもそも賃貸の一室でやることじゃない

写真からいろいろ読み取っていただけたら面白いと思っていただけたら嬉しいと思います。絶賛使用中なので外からの批評ができない。

以下怪文書殴り書き一部。

構想等

3か月ぐらいいろいろ考えて永遠にメモとスケッチをとっていました。

いろいろな案がありましたが環境等考えて最終的には初期案にあったアングルデスク+スライド天板に決定しました。

要素で見ていくと新規性のかけらもありませんが、今の部屋において最強ではなくとも一つの最高のデスクができたと思っています。

というのは実現したかった要素は3割程度しか盛り込めていないのですよね。

それでも3か月悩んだ末にこれで行こうと決定したのですからその時点におけるベストの選択をしたと思っています。

おわり

なかなか全体に手を付けられずいまだに未完成というか未整備な部分多くて仮置きのまま使っているのだなあ

引っ越したとしたら新居にあったデスクを新しく選ぶのだろうからもう組むことはないと思いたいけれど、組み方なんて覚えていられないからメモ。

構想固めてからの一発勝負デスク組みだったのでかなり見た目悪いし不出来なのは仕方ないと思いたい。思ったものを完成はさせたが完成度自体は低い汚い

そもそも企業様が自作する必要のない素晴らしいデスクを販売してくれればよいだけの話なのだ。

天板に足を生やしただけのデスク以外にもユニークな機能的デスクを販売してほしい。

改めてみると独自性などなくどこかで見たような要素の集合なのだが、このデスクは世界に一つしかないので胸を張ろう。

組んだころから時間も経ち、シンプルなでかいデスクの良さも感じられたり。しかしまあ部屋が狭いのでできないのだよな。

前の記事:FPS向けのゲーミングアームレストを作る

![[自作マウス]op18kv2 mod①FDMで様子見てみる](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2026/01/image-15-2.jpg)

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[自キ]BNY6X V2 ②GH60互換60%キーボード試作品届いた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3788.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る④Nitingale B2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3549.jpg)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]BNY6X V2 ①GH60互換60%キーボード設計する](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-6.png)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)