- Home

- 一覧

-

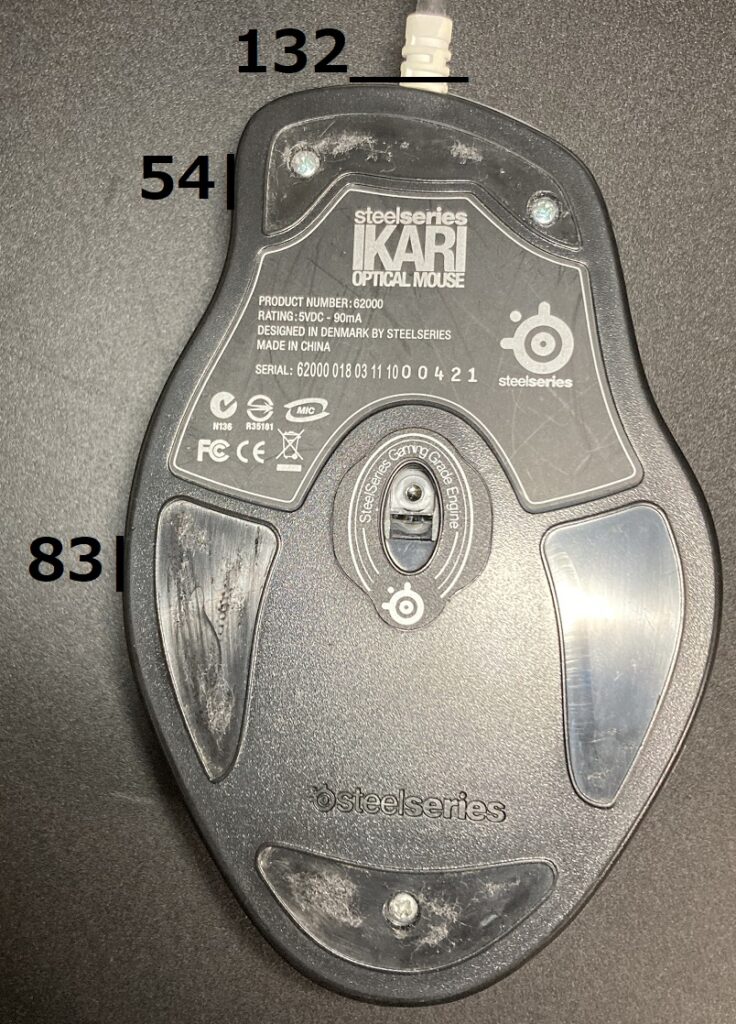

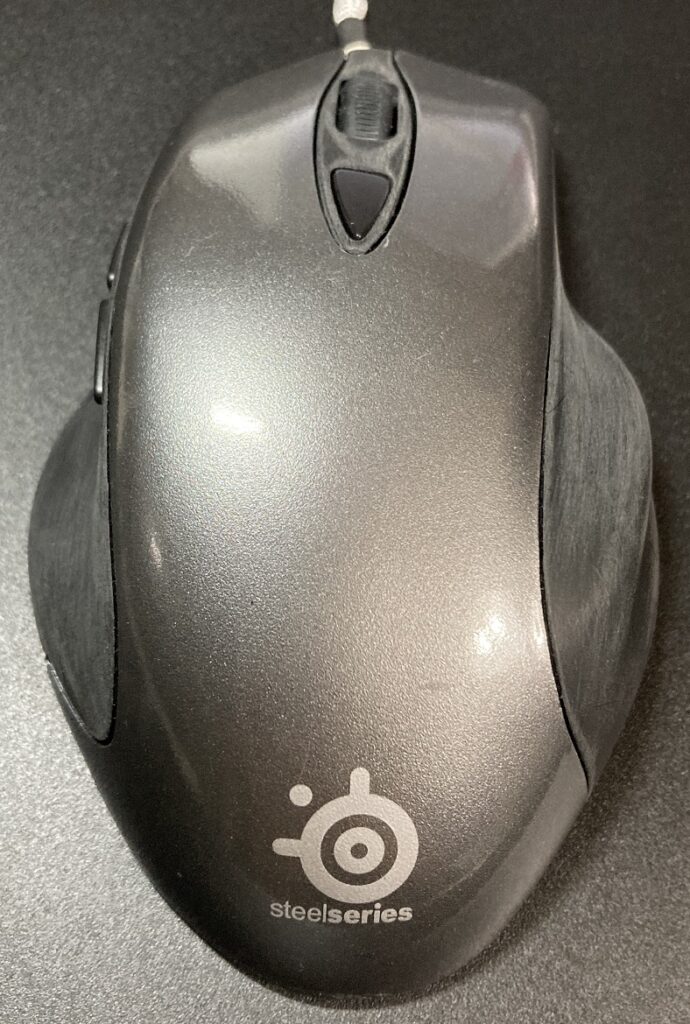

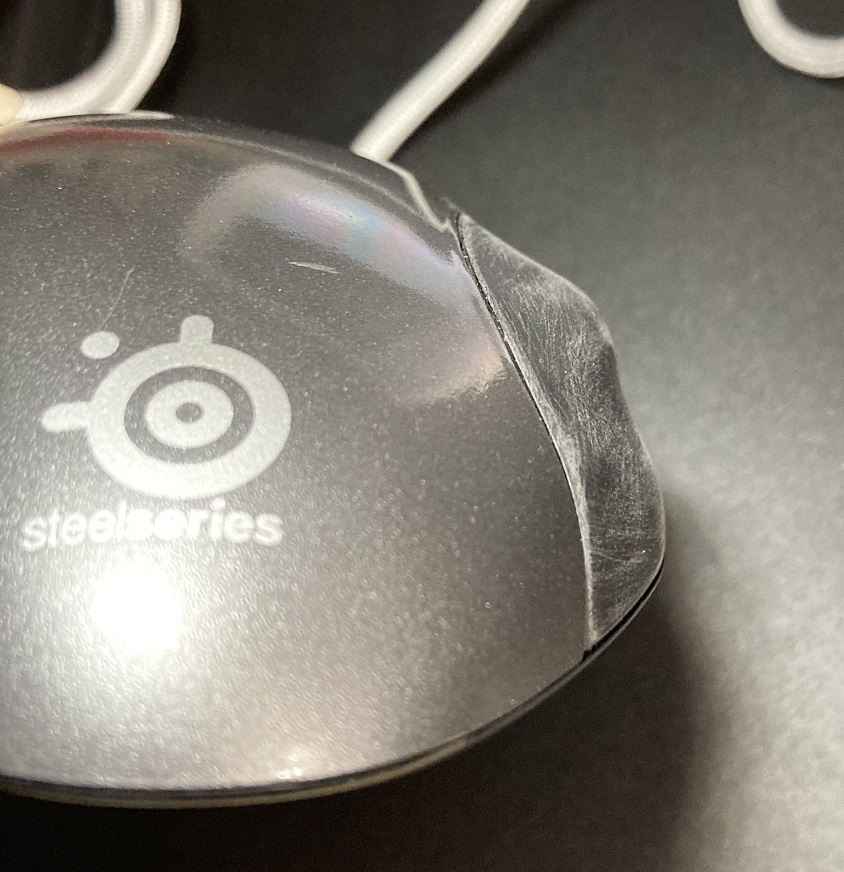

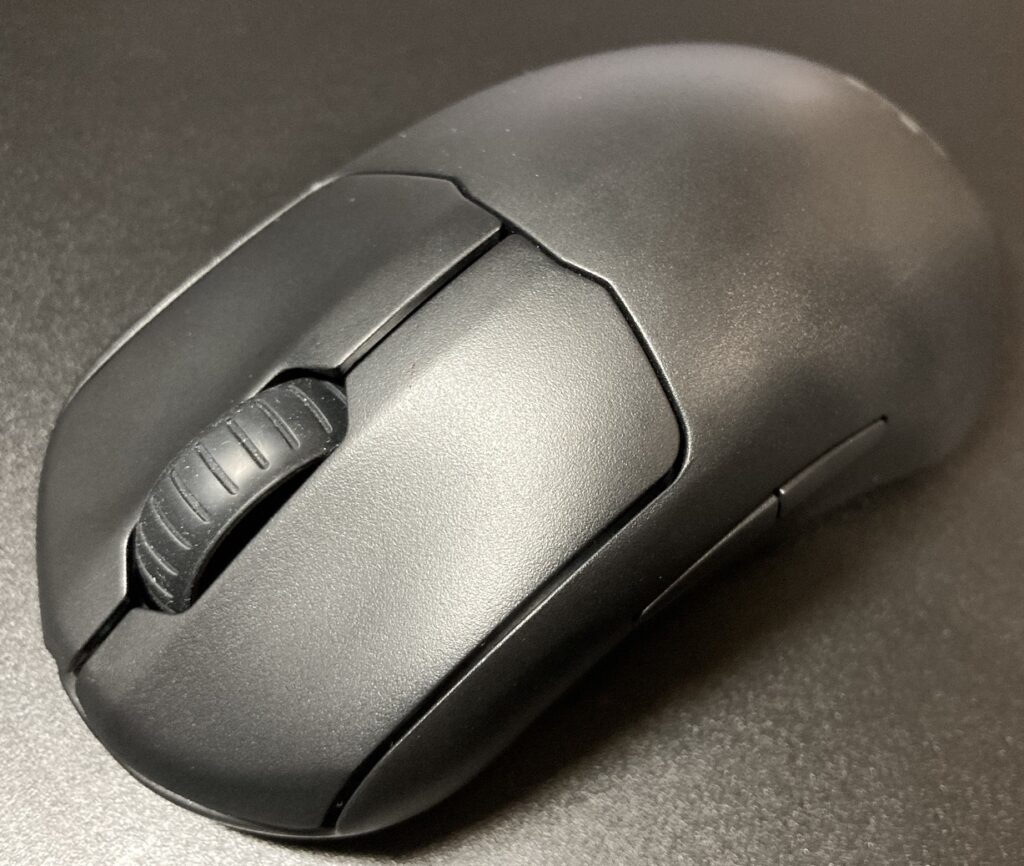

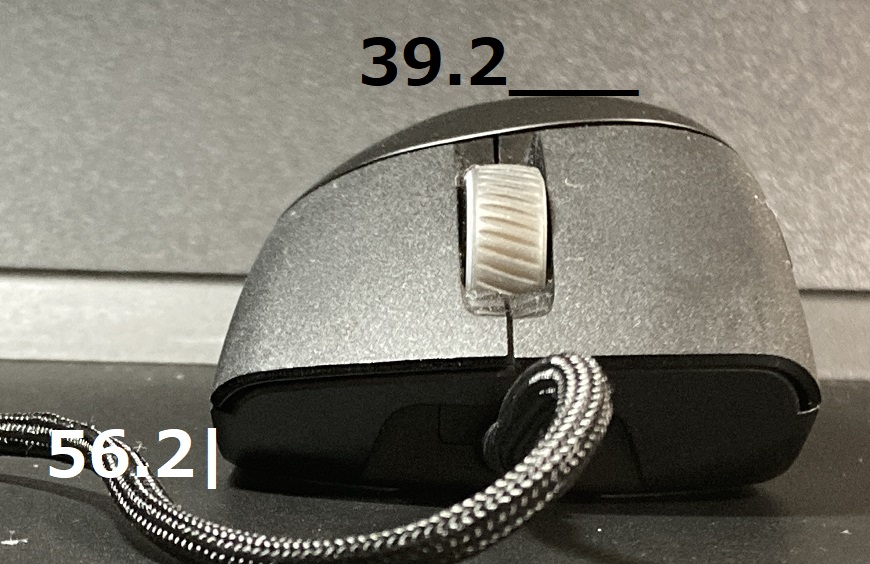

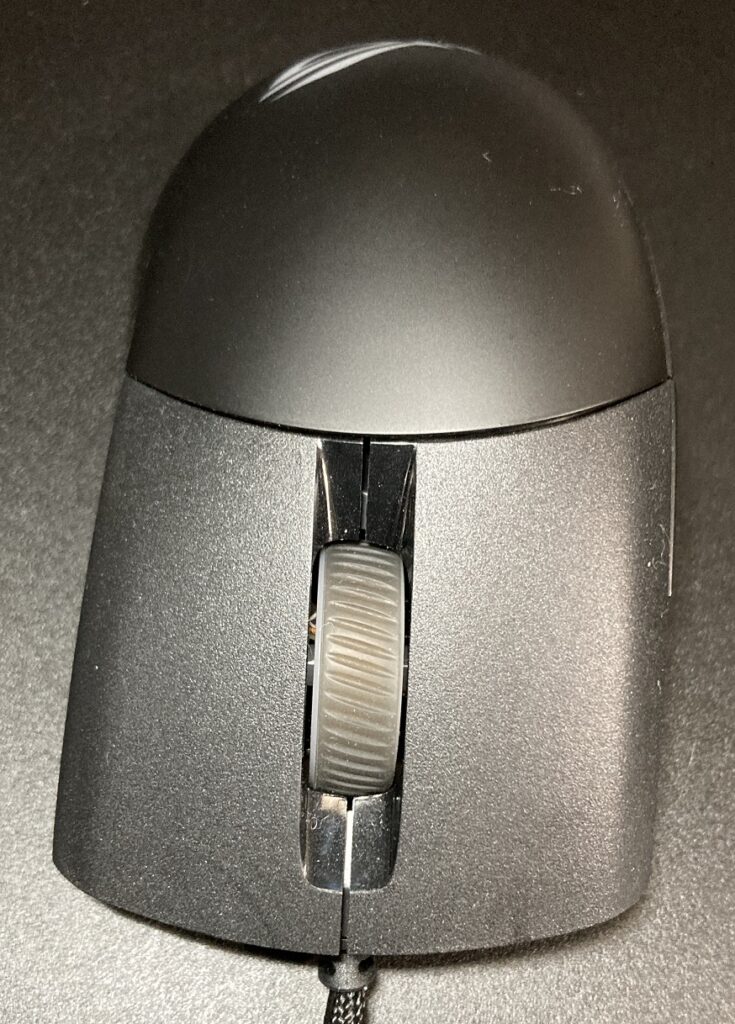

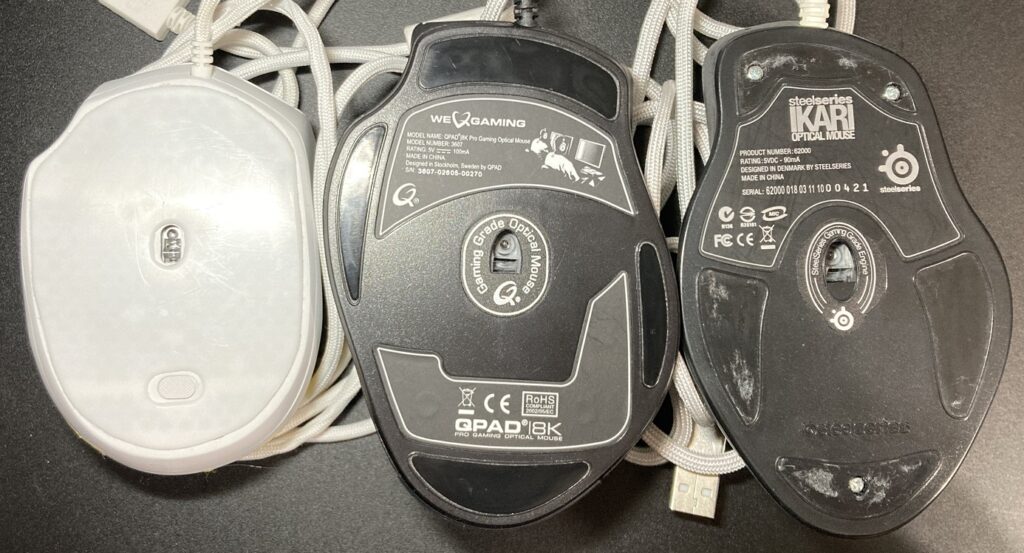

SteelSeries IKARI マウスレビュー

SteelseriesのマウスIKARIを紹介します

薬指と小指の置き場が別々に用意されている形状のマウスの総称としてikariクローンと呼ばれていますがそのikari部分です。

クリックが早いらしいです

スペック

メーカー ss 形状 左右非対称 長さ 132 mm 幅 83 mm 高さ 38.6 mm 形状

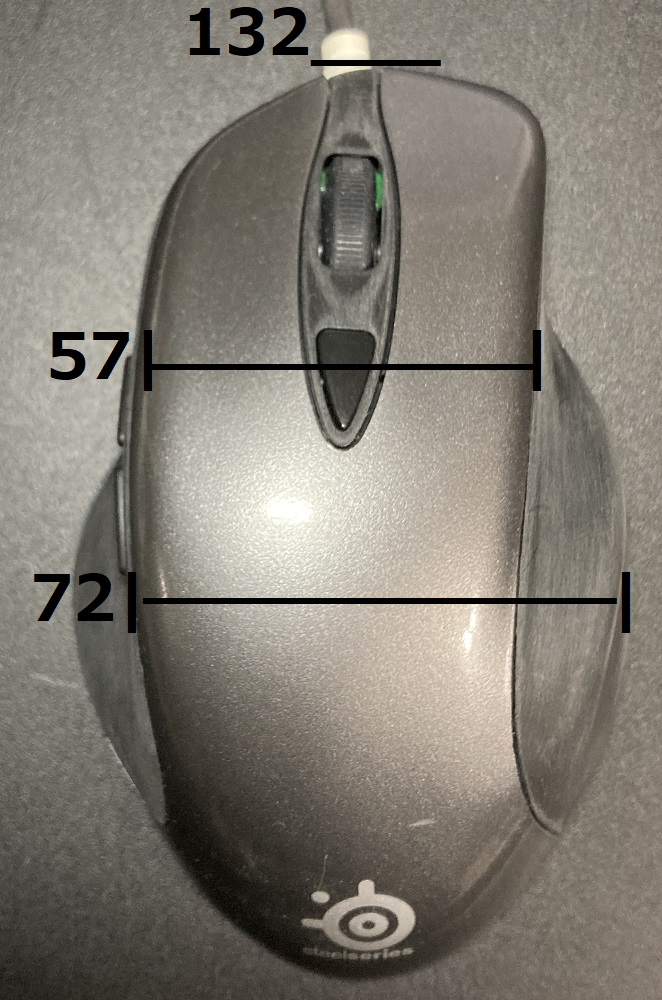

上下

薬指のグリップ幅は57、小指のグリップ幅は72です

でかいですね

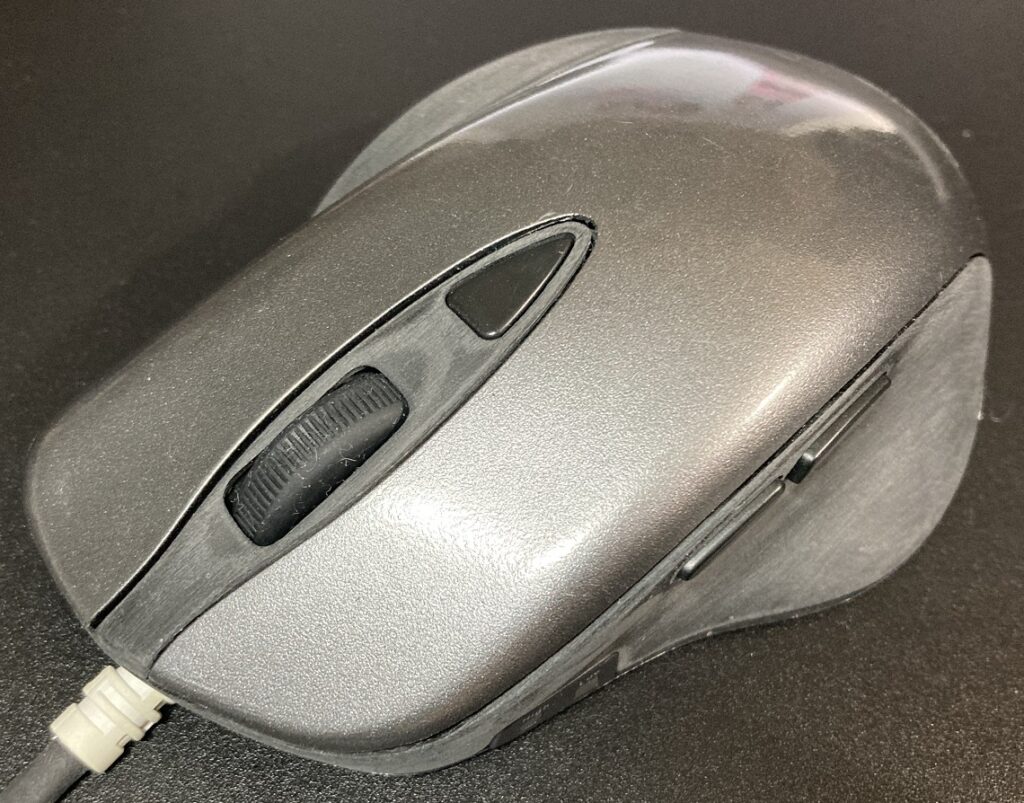

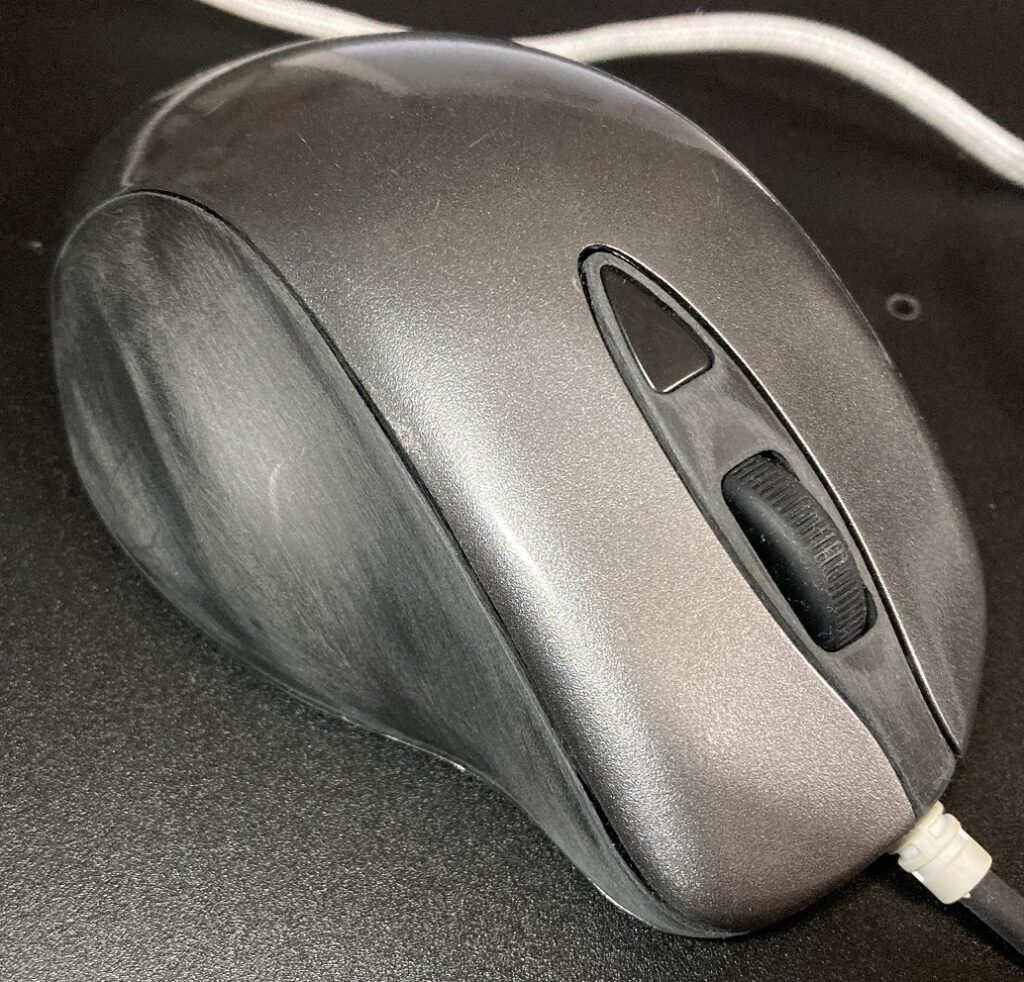

横

でかさに対して薄い感じ

小指のガイドがあるのですが、同ガイドさせる部分なのか不明ですごい手を寝かせないとガイドできない

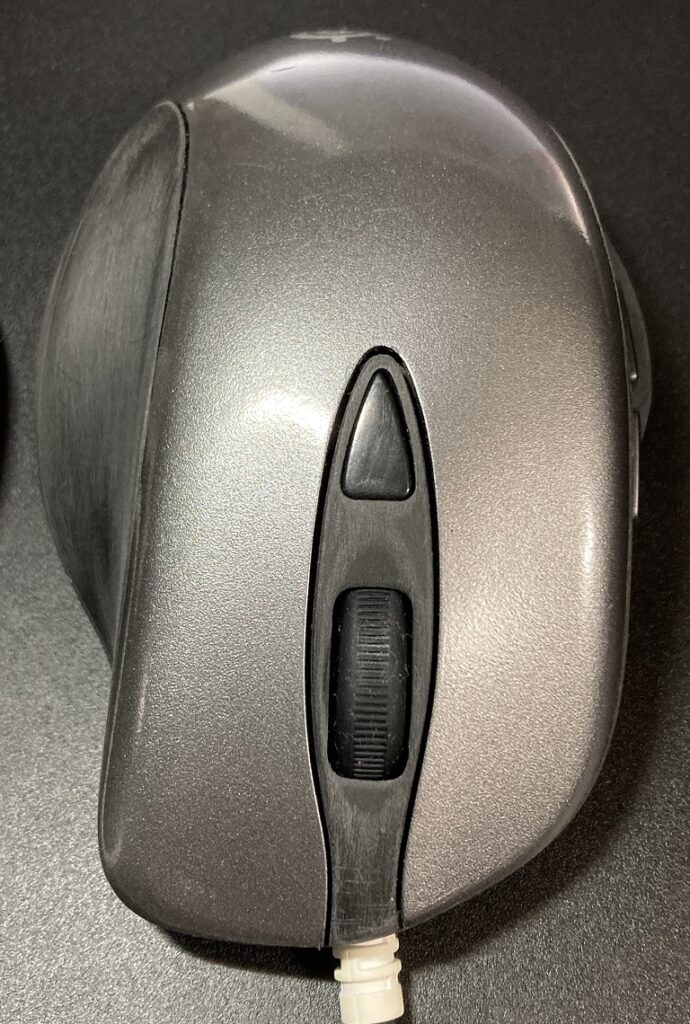

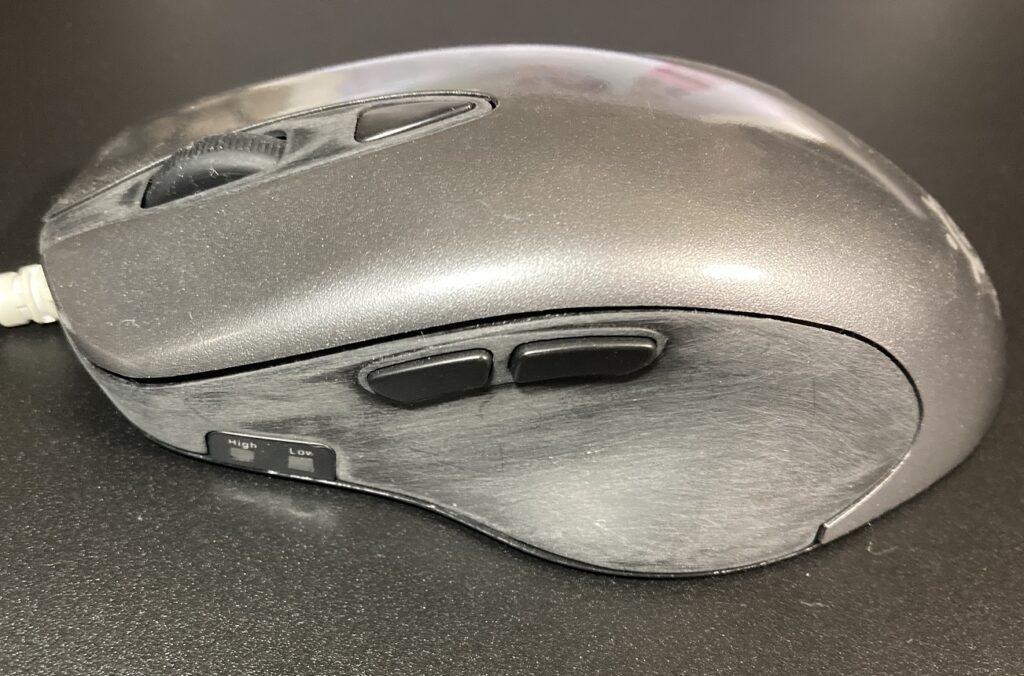

前後

なかなかに奇妙です

特徴

- L x W x H mm

比較

写真

おわり

いいかといわれると何とも言えない形状です。理解できていないだけな気もしてきます。

前の記事:

-

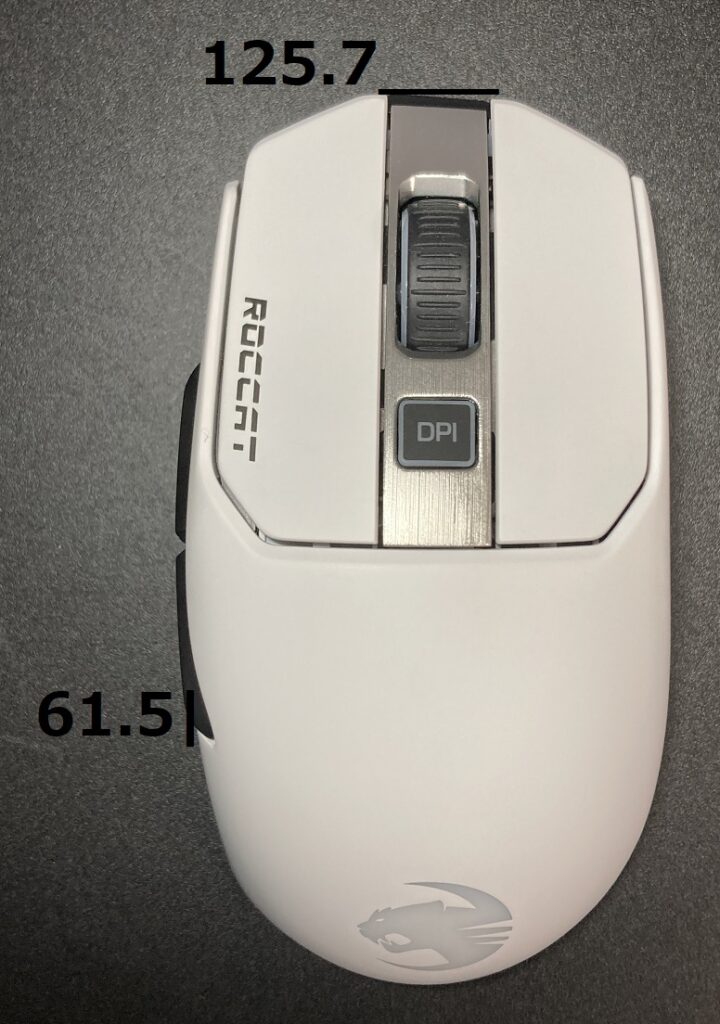

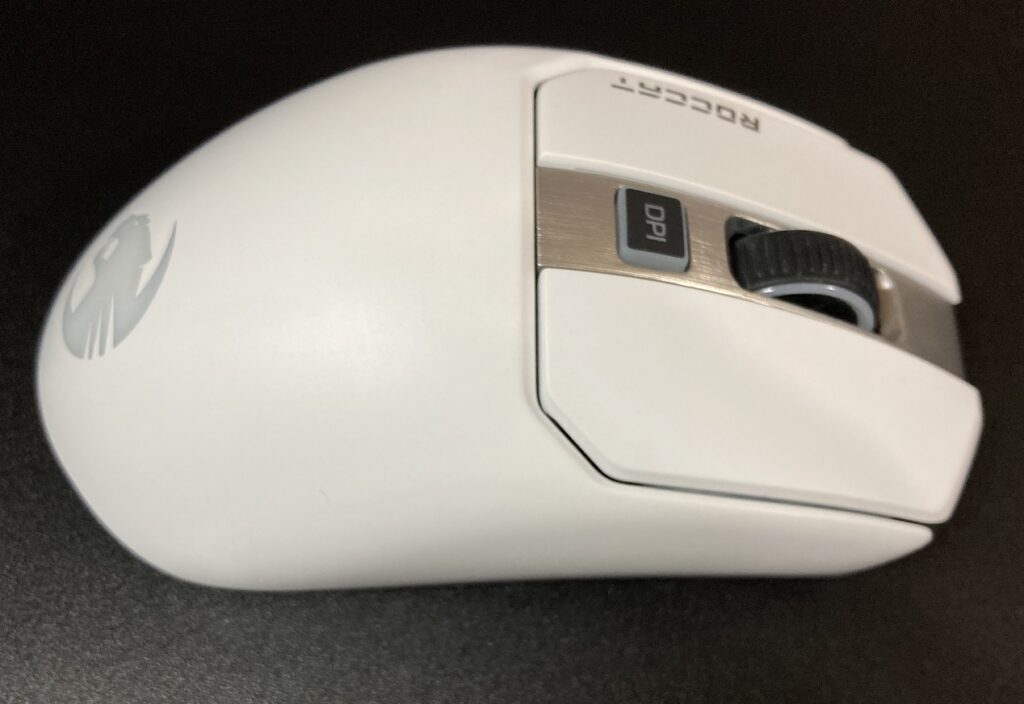

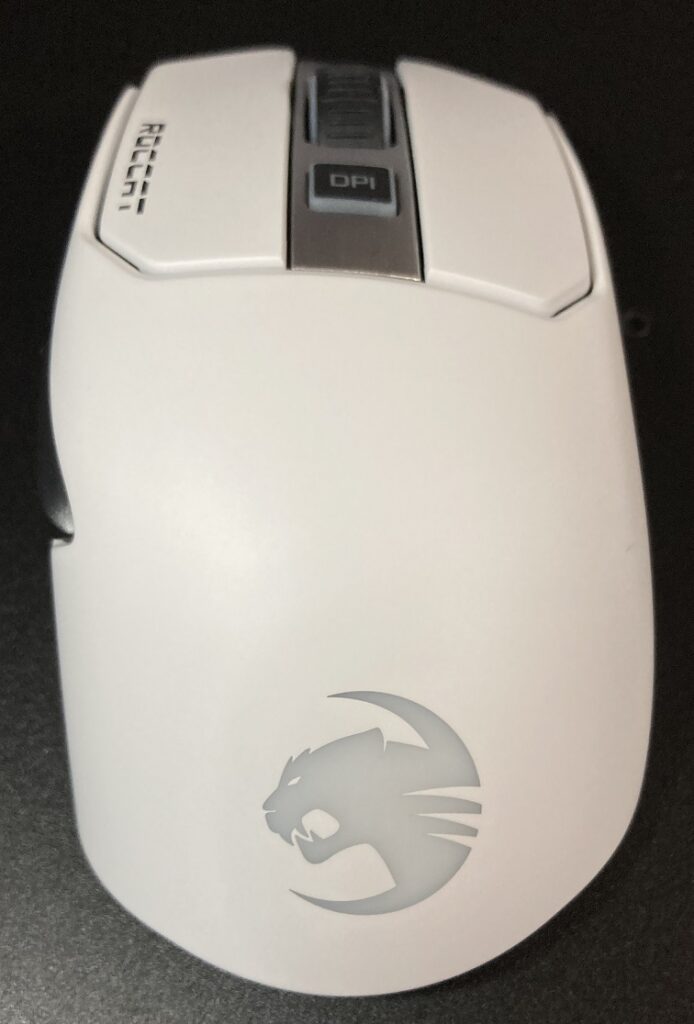

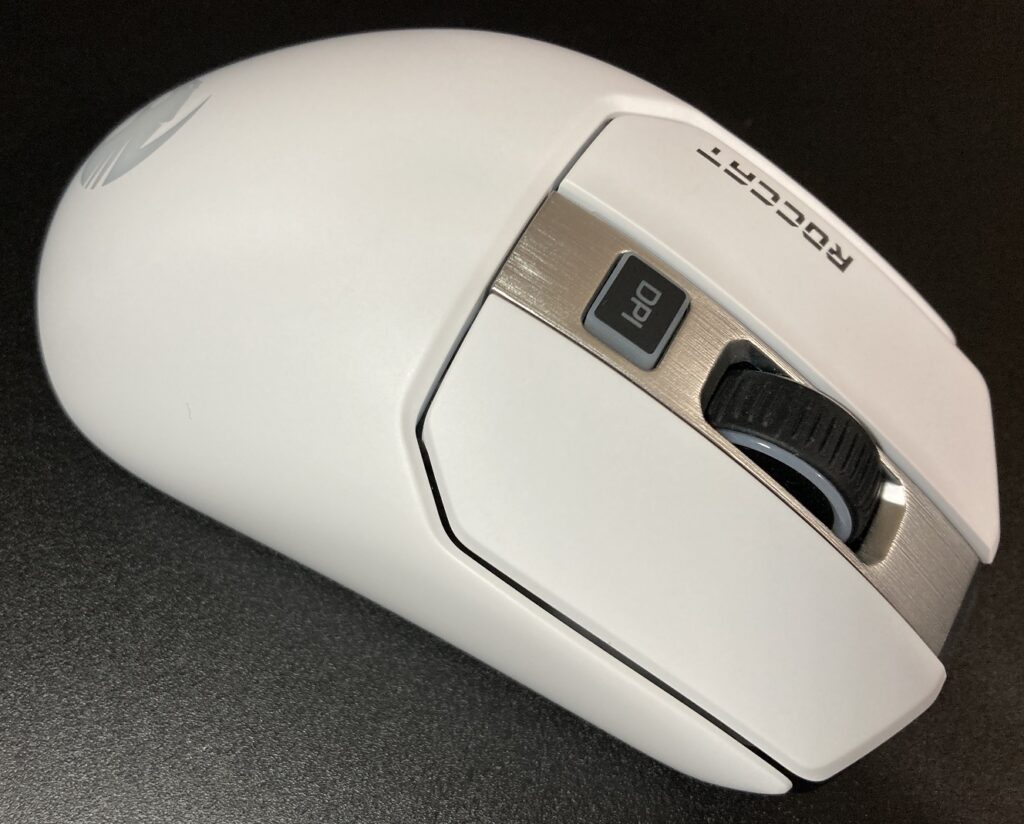

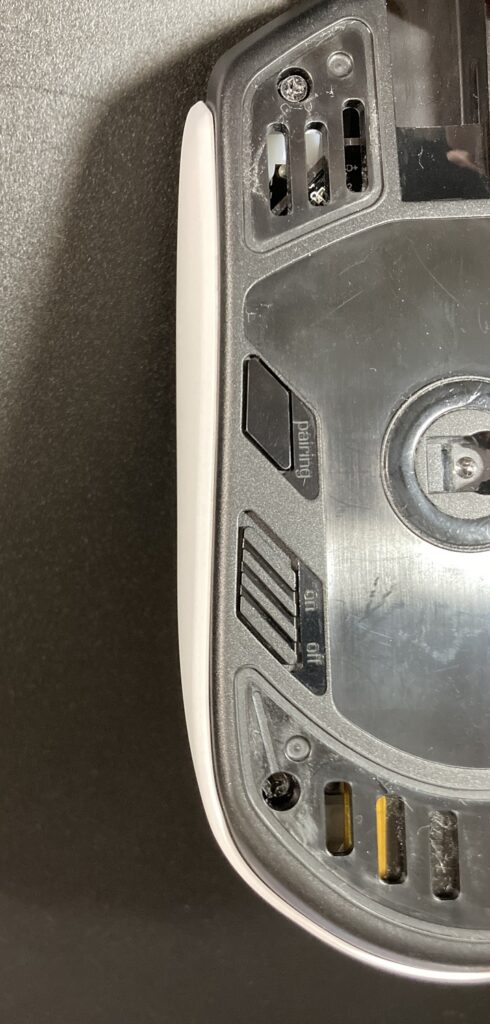

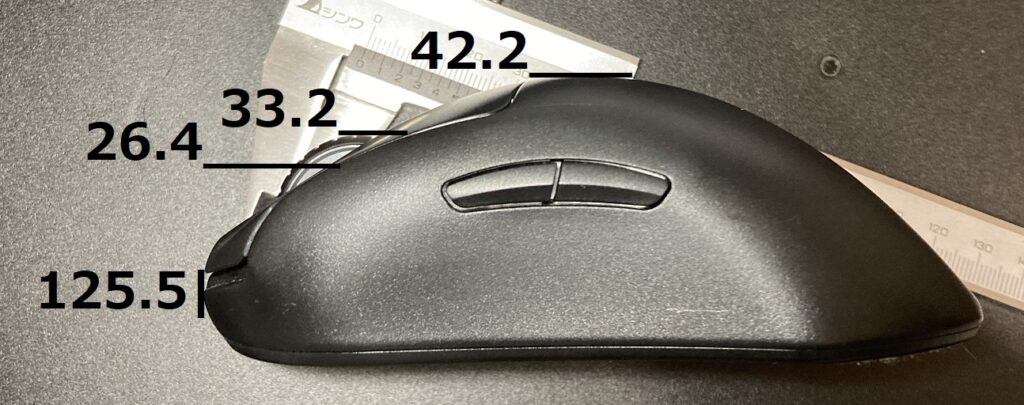

ROCCAT KAIN 202 マウスレビュー

ROCCATのマウスkainを紹介します

IE系と異なりエルゴ感が強くないですがとても手に馴染む非対称マウスです

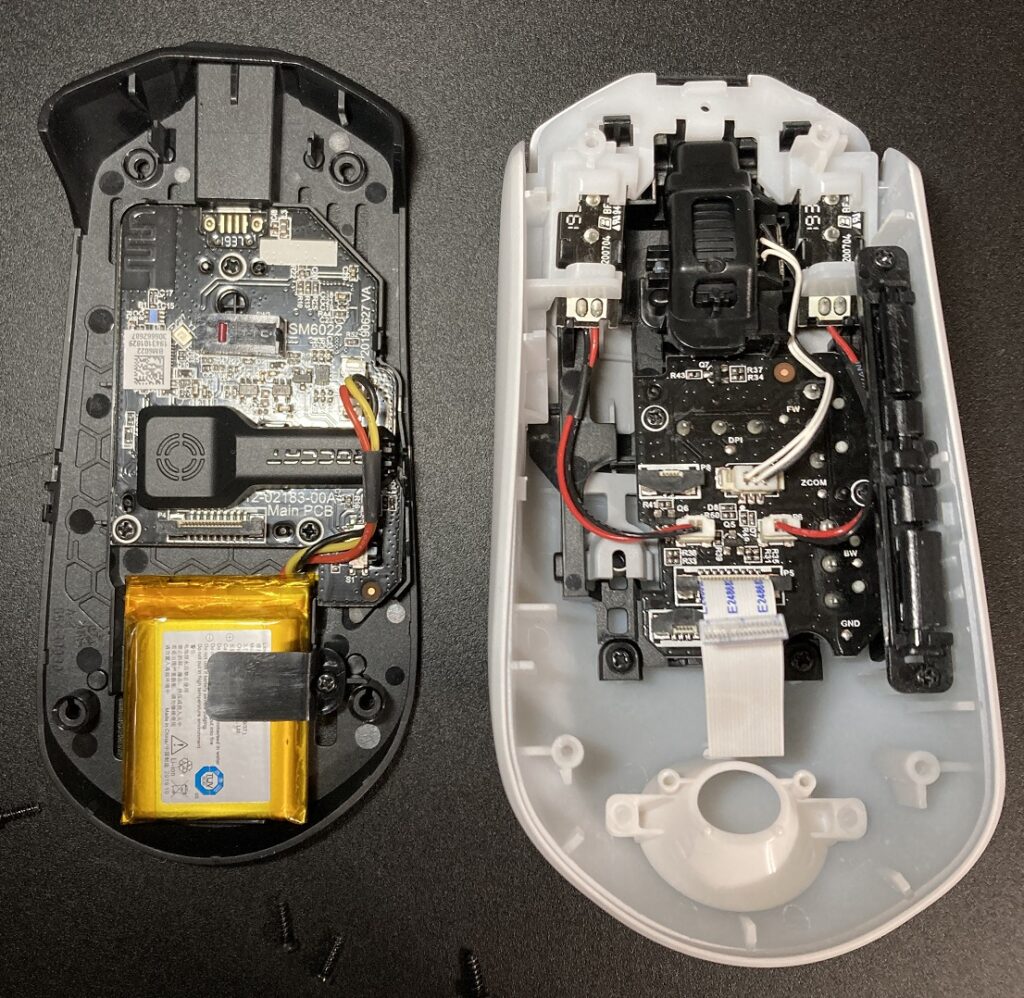

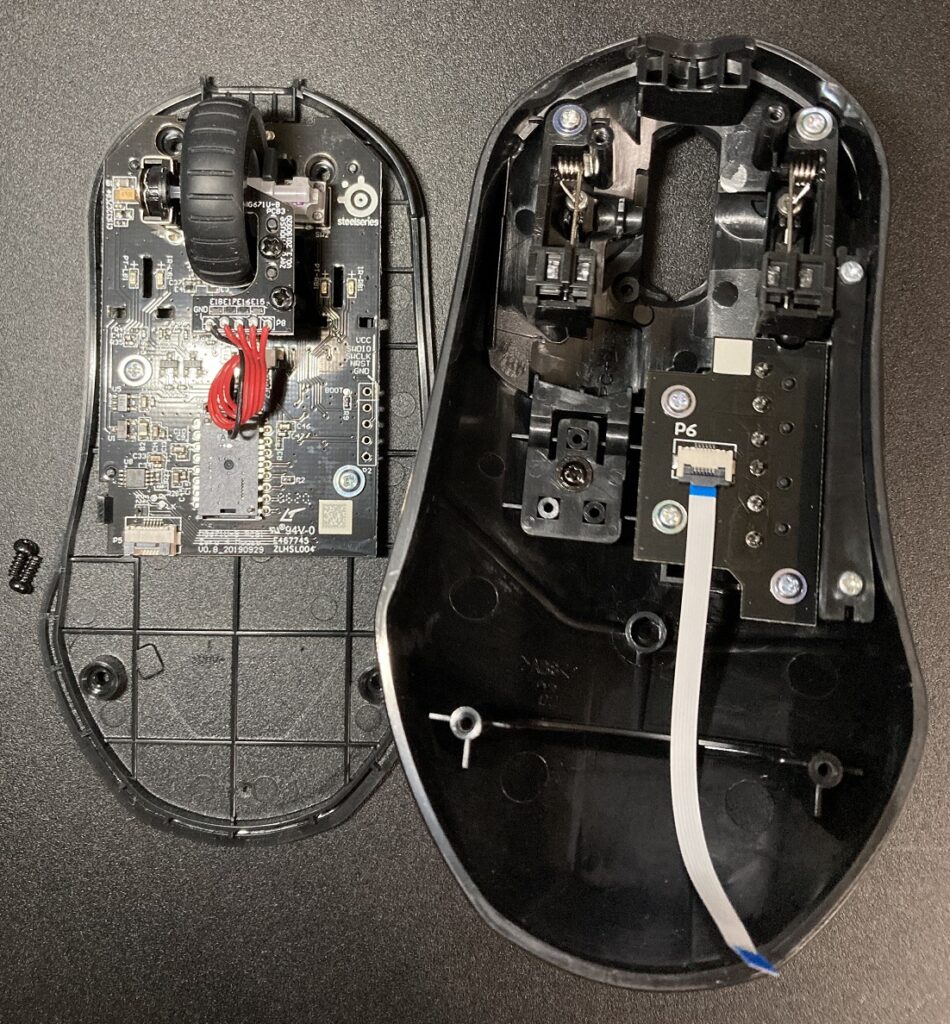

中身がごちゃごちゃしています

スペック

メーカー roccat 形状 左右非対称 長さ 125.7 mm 幅 61.5 mm 高さ 42 mm スイッチ omron rt 形状

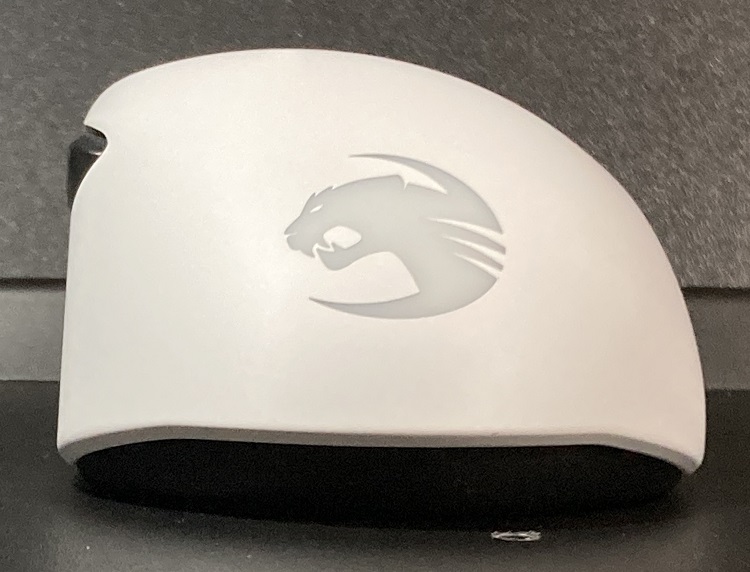

上下

底面だけ見ると左右対称にも見えてくる。

側面の形状は曲線的でなくすっきりハの字です

上から見るとエルゴ感があります。尻幅は絞られています

サイズ感

中型大きめ

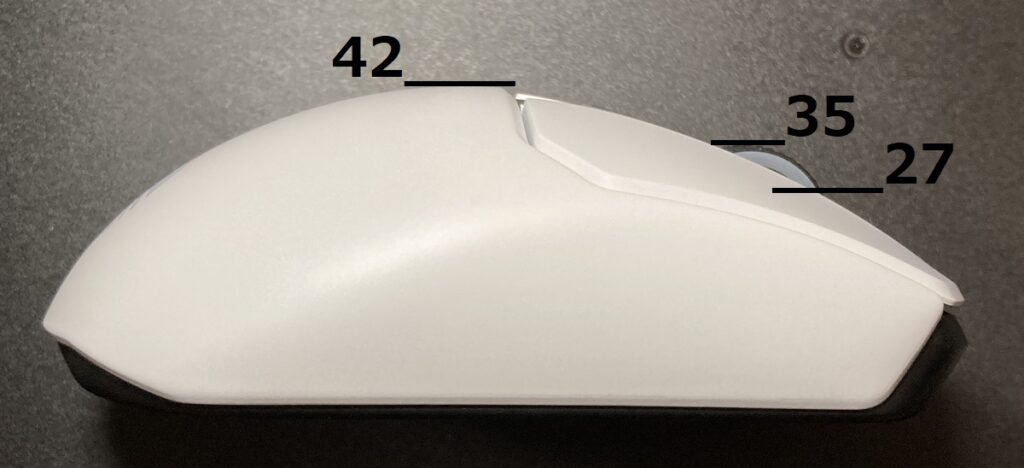

横

トップ

やや突き出したような尻

MB

高めな感じ

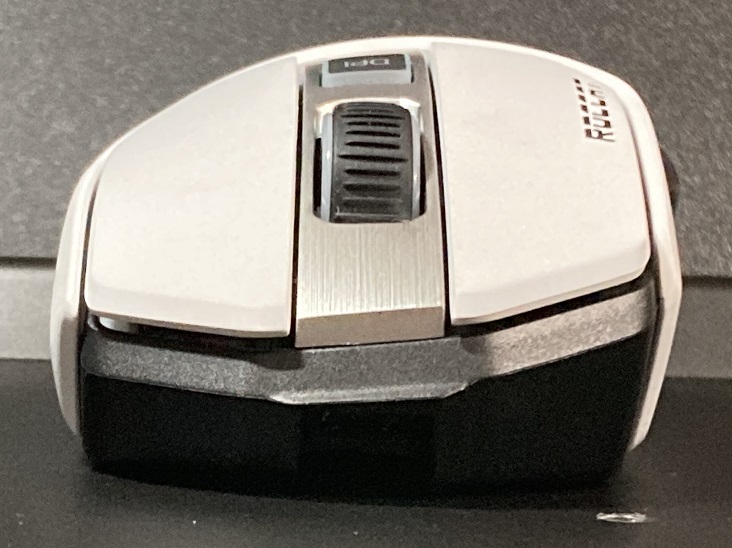

前後

左サイドはすっトントン

右サイドはテーパーでも逆テーパーでもなく丸まった感じ

チルトグリップな感じのトップですがけっこう丸みを帯びています

特徴

- L x W x H mm

比較

写真

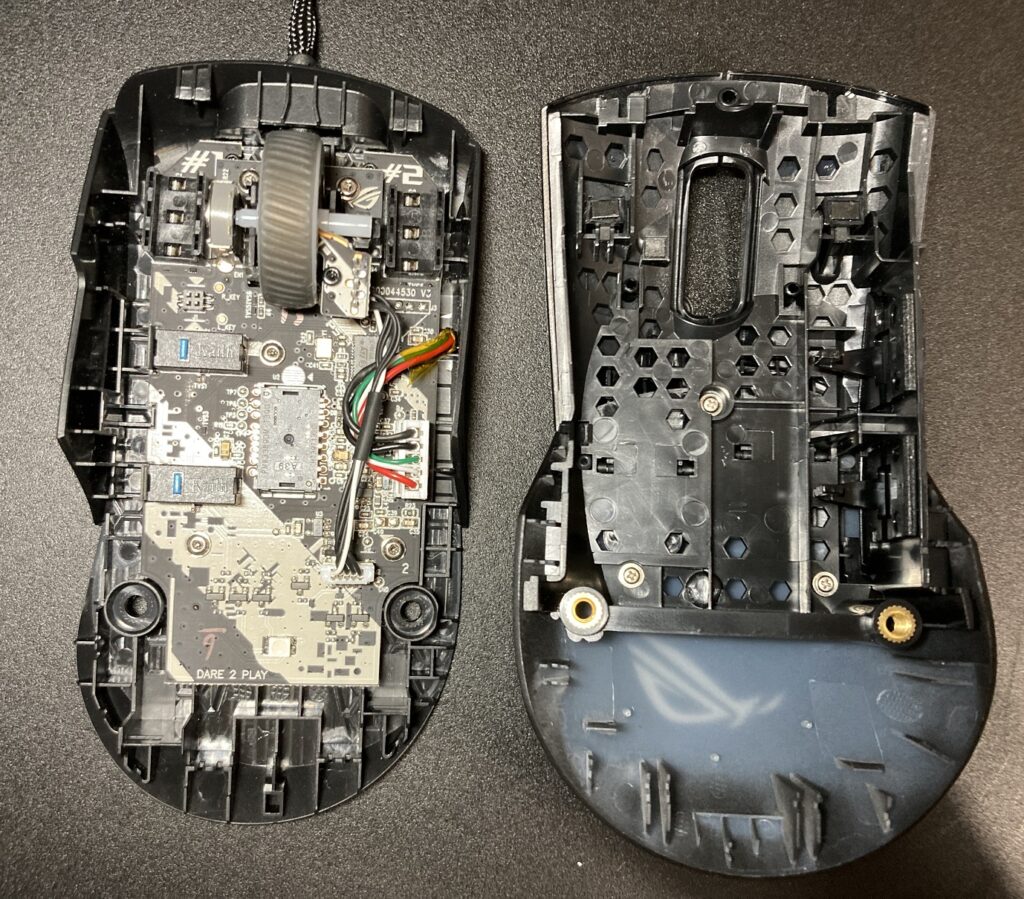

中身

分解

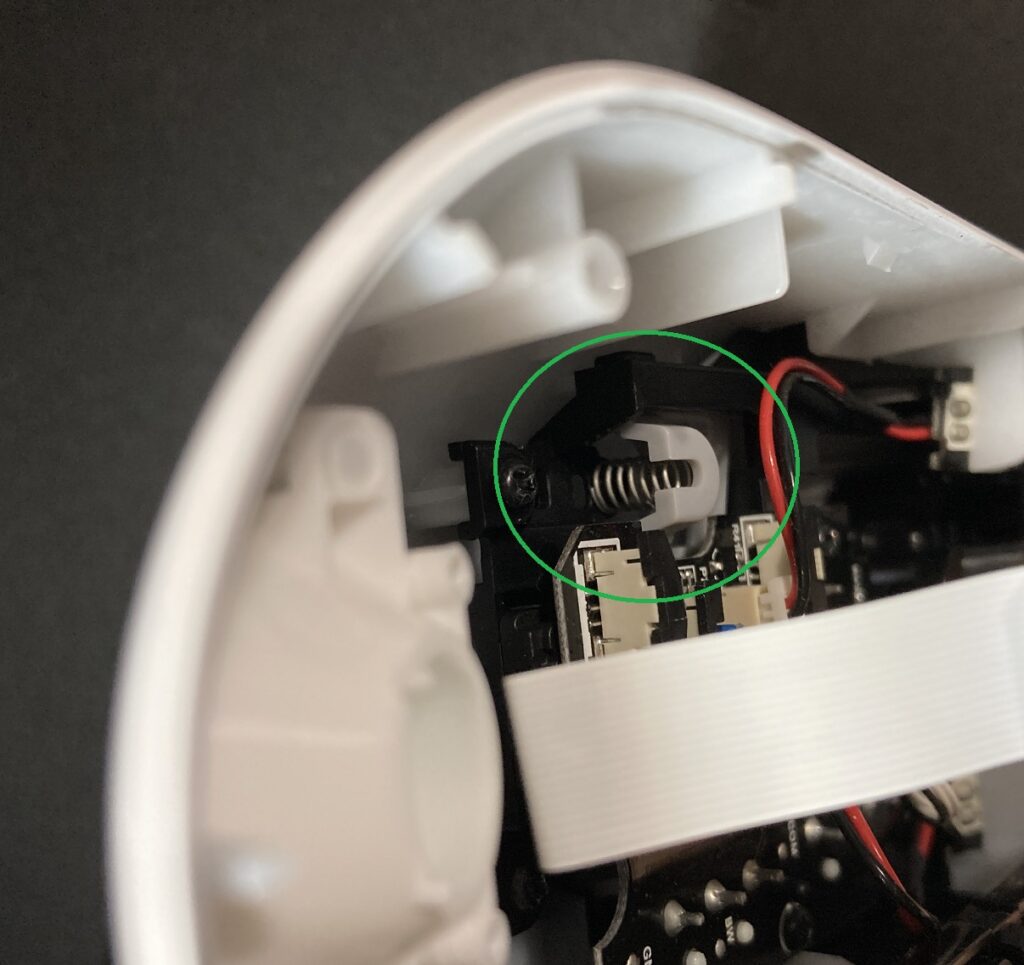

Yねじ クリック

スプリングでMBを押している構造です

viperとかもこんな感じだった気がする

楽しい感じのクリック感

グリップ

持ちやすいよ

他にない形状

おわり

形状いいけど重い

軽量kain求む

構造こだわってる感じあって面白いけどゲーム性能とはあまり関係ない感じ

前の記事:

-

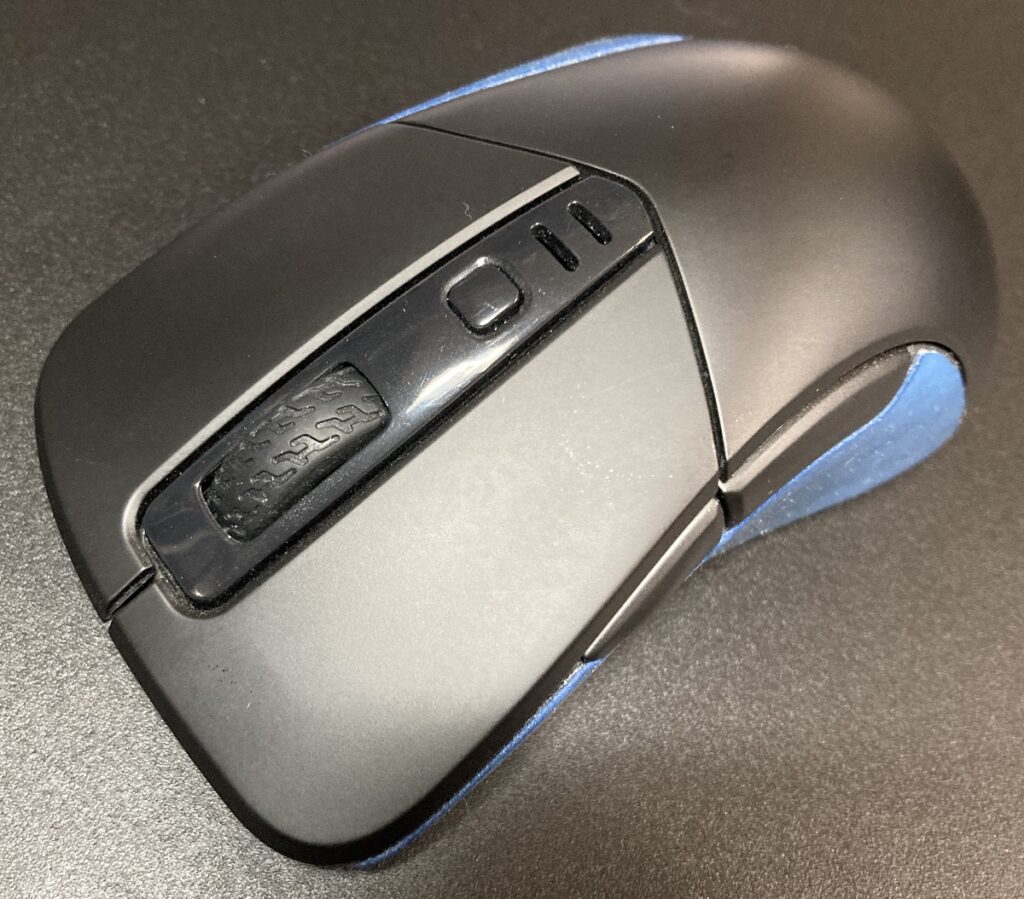

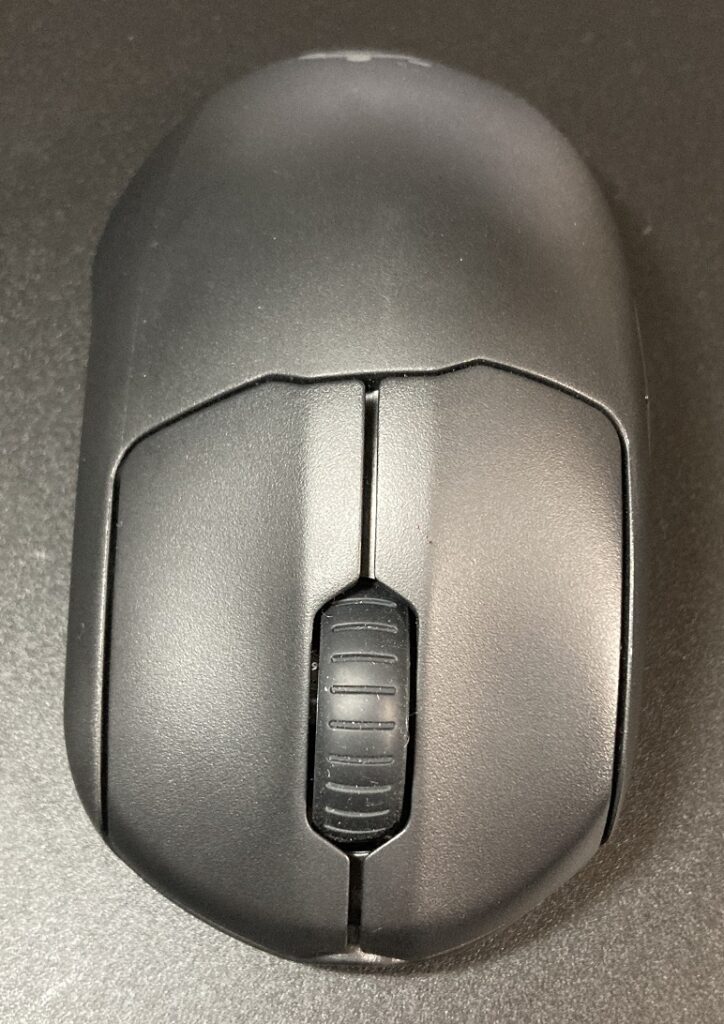

ダーマポイント DPTM39 マウスレビュー

dptm39をレビューします。

比重が後部に寄った中型の非対称マウスです。

CoolerMasterのMM731とかも同じような形状です。

形状

上下

底面の形状はIEに似ている。

右サイド後部がやや太めか。

横

横から見たシルエットはIEと異なり山なりの尻となっている

前後

後ろから見たシルエットはIEに似ている

特徴

- L x W x H mm

- TOPの比重が後部寄りな部分以外かなりIE感がある

比較

写真

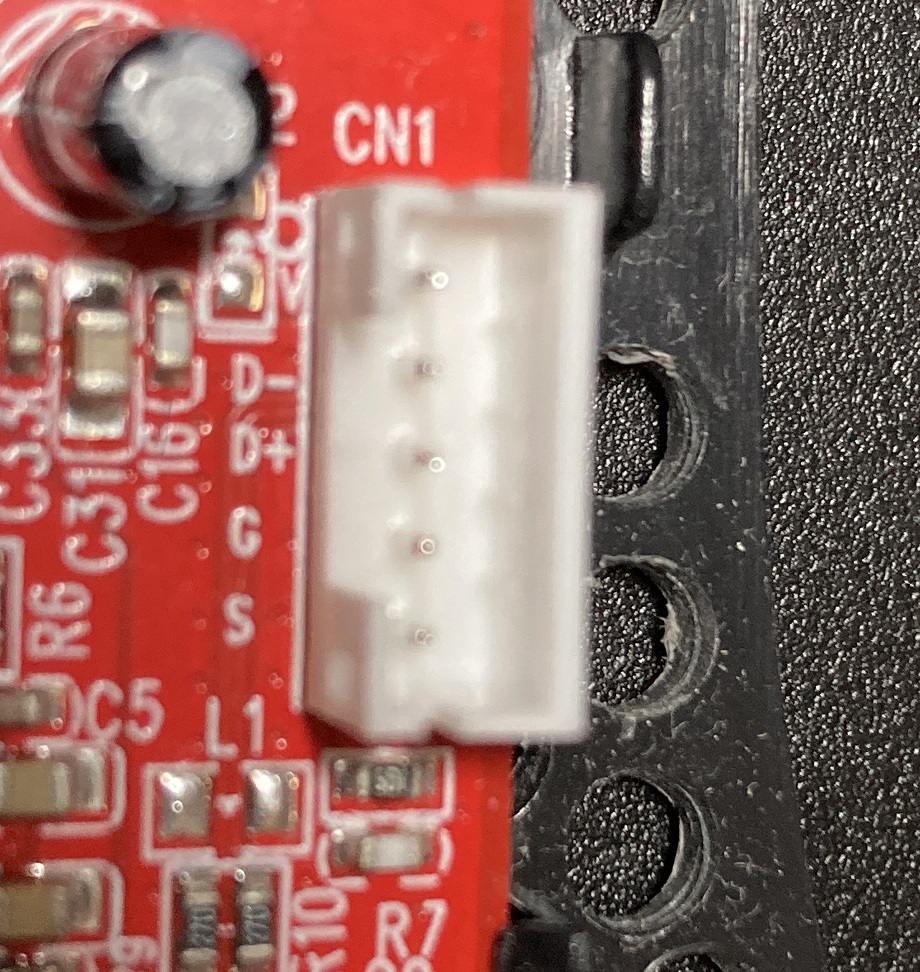

中身

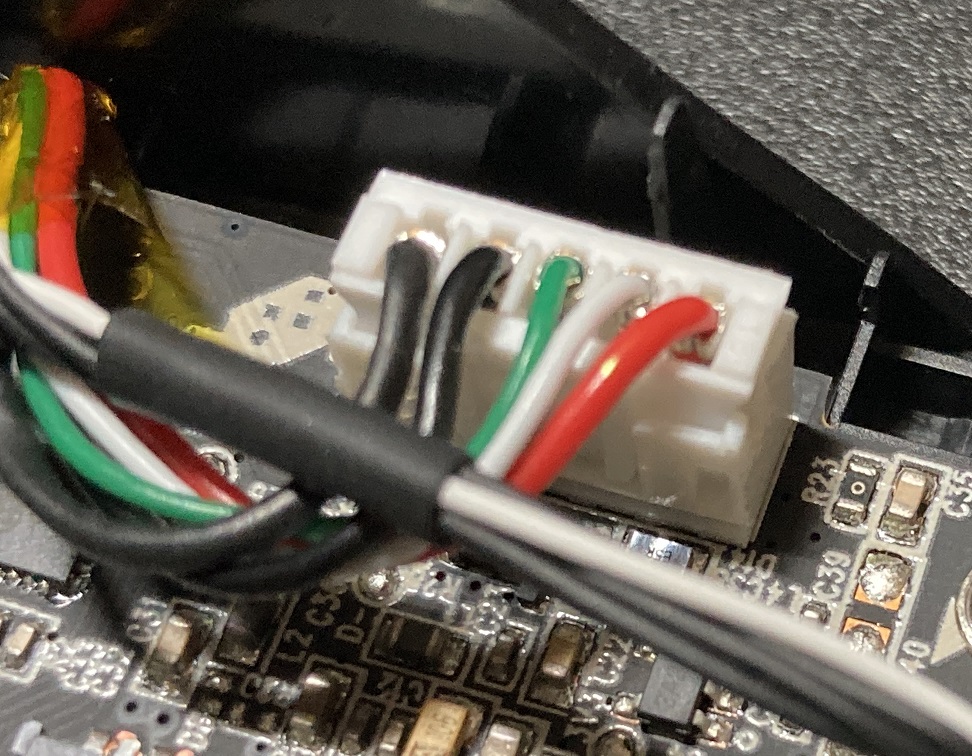

ピンアサイン おわり

いろんなブランドで出ている形状。最近だとMM731か。

非対称マウスはEC系統が多いがこれはIEからの別の派生形状

前の記事:

-

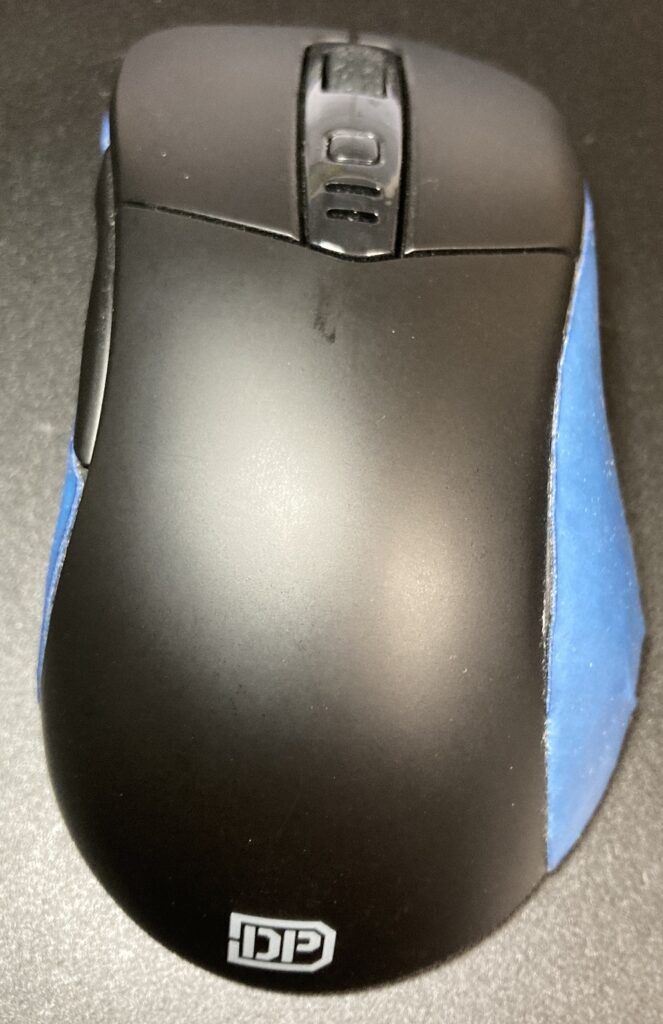

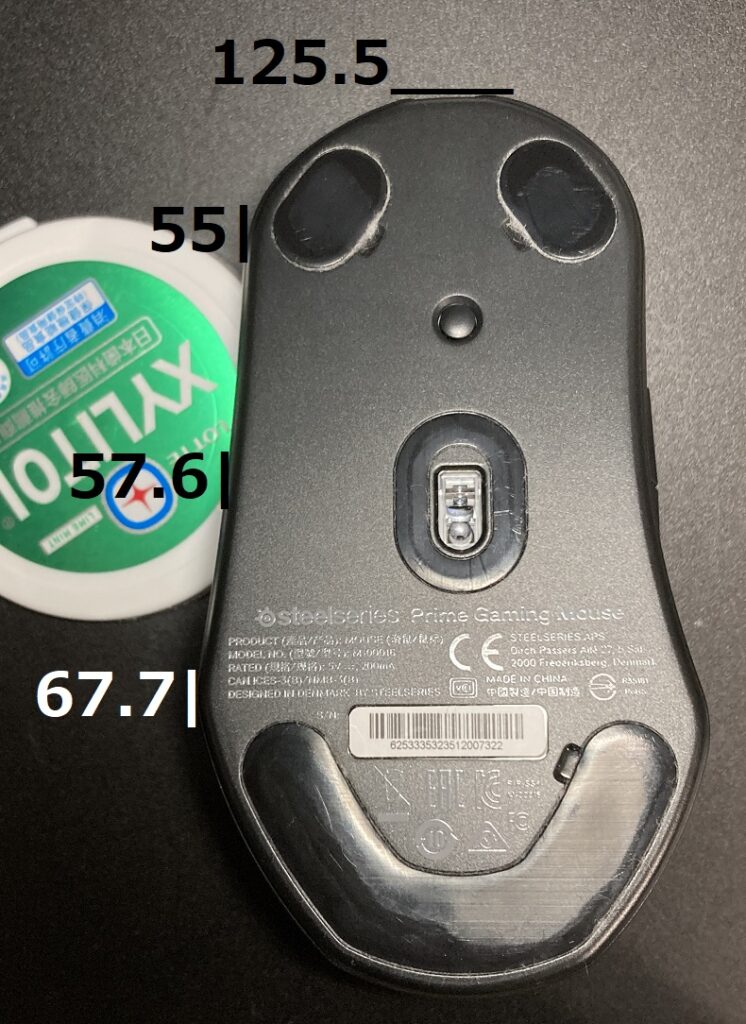

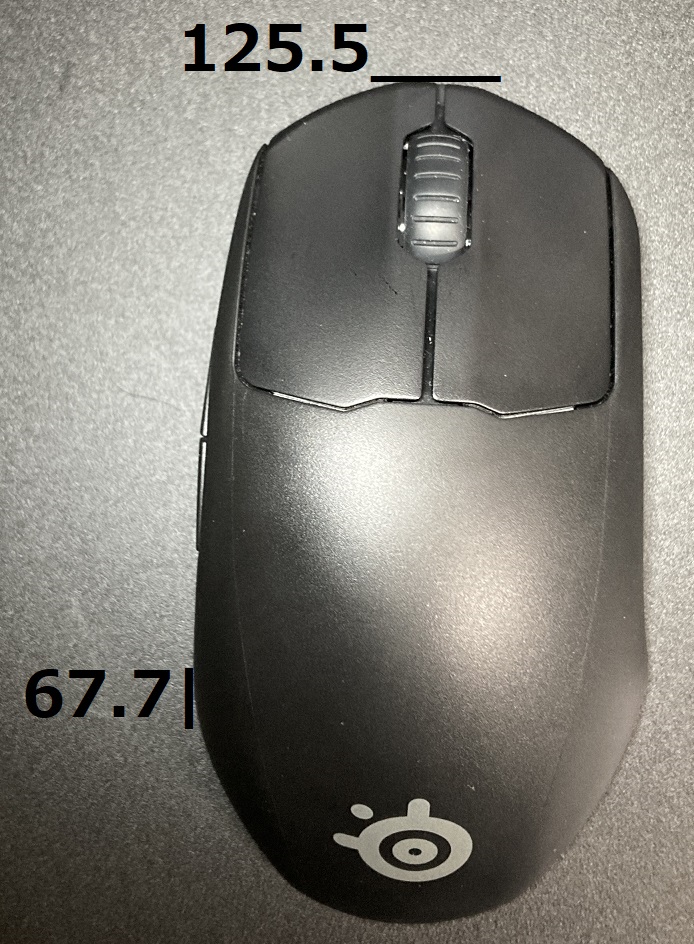

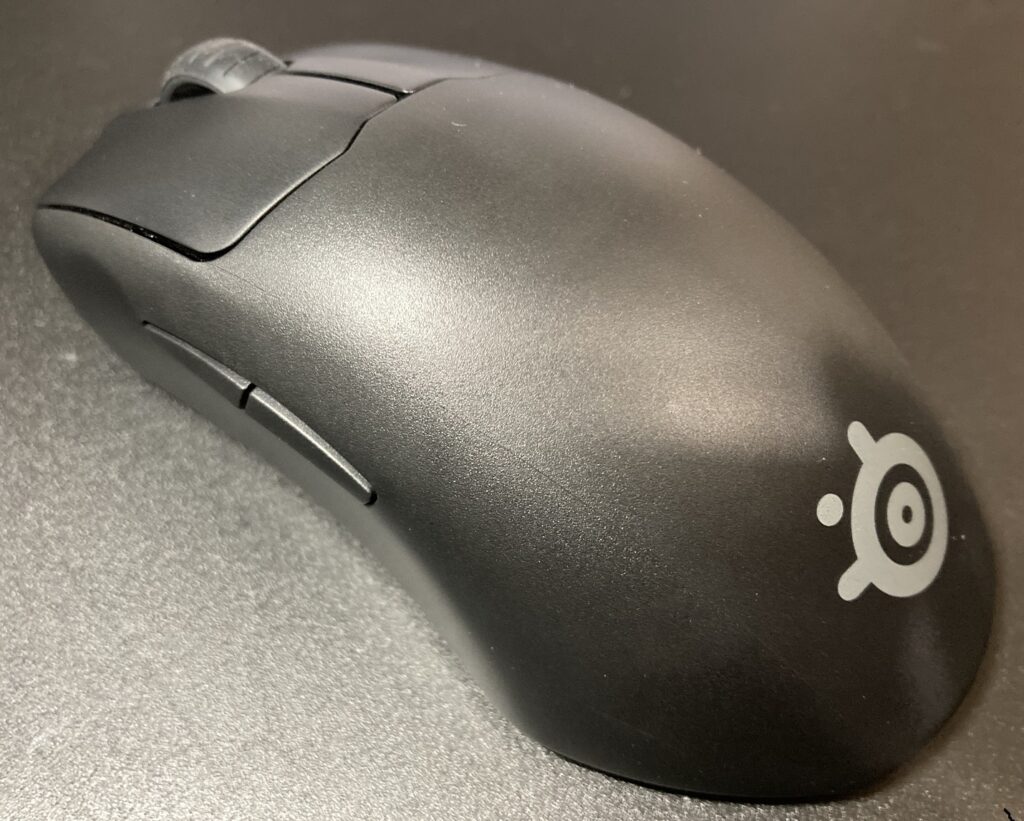

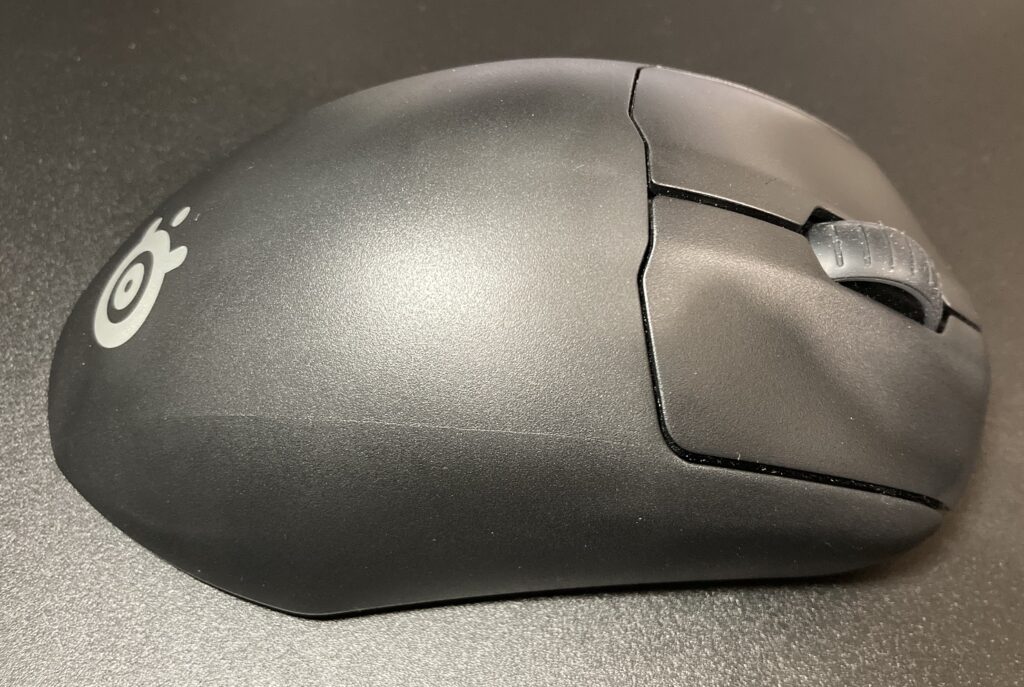

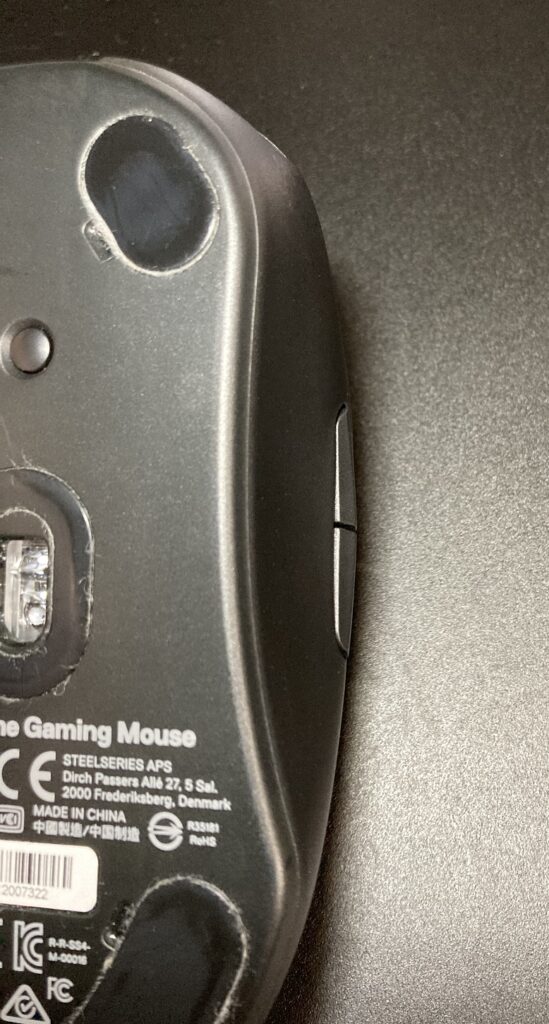

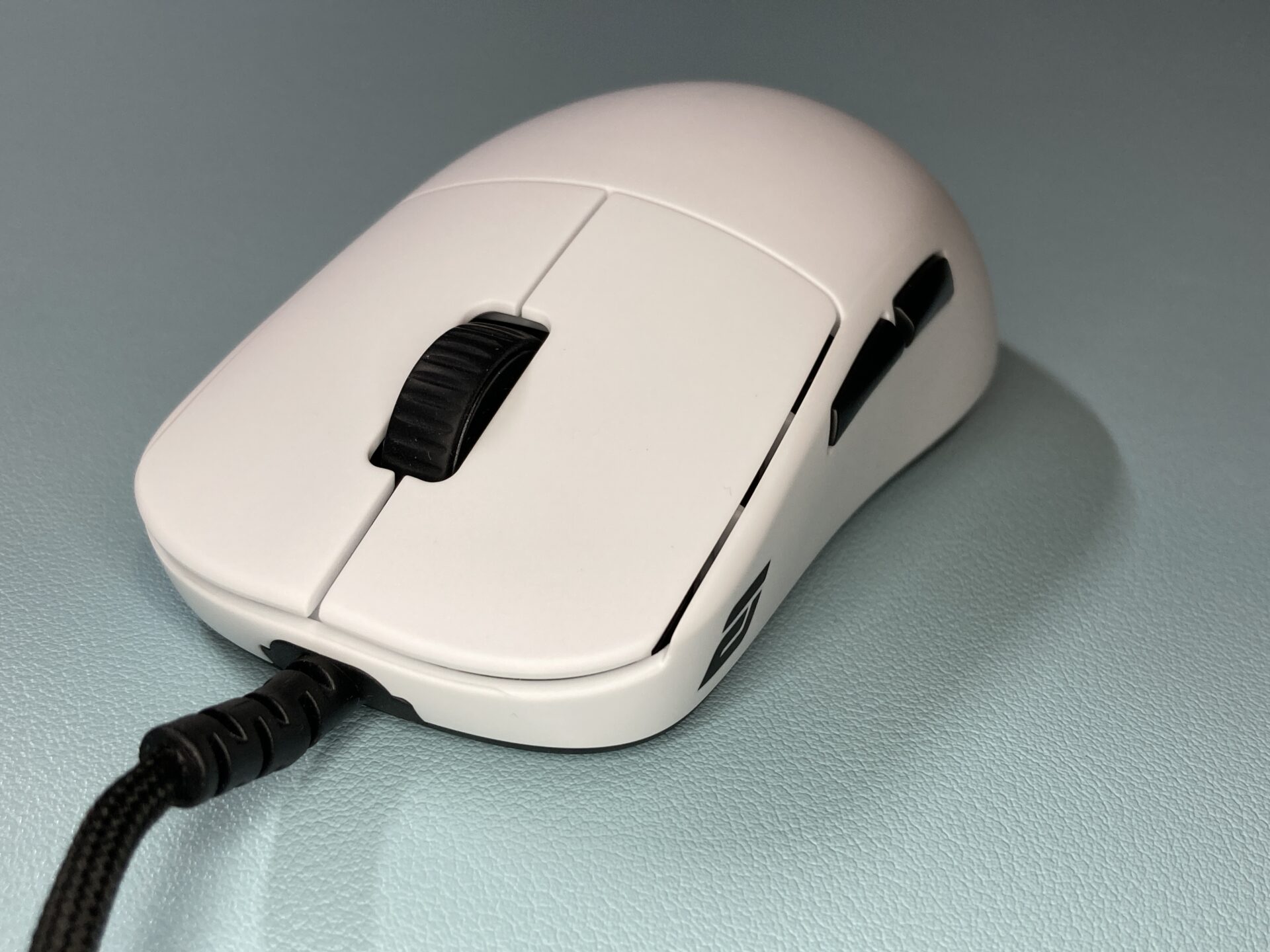

SteelSeries Prime マウスレビュー

steelseriesのマウスprimeを紹介します

光磁気スイッチが搭載されています

独自形状の非対称形状です

スペック

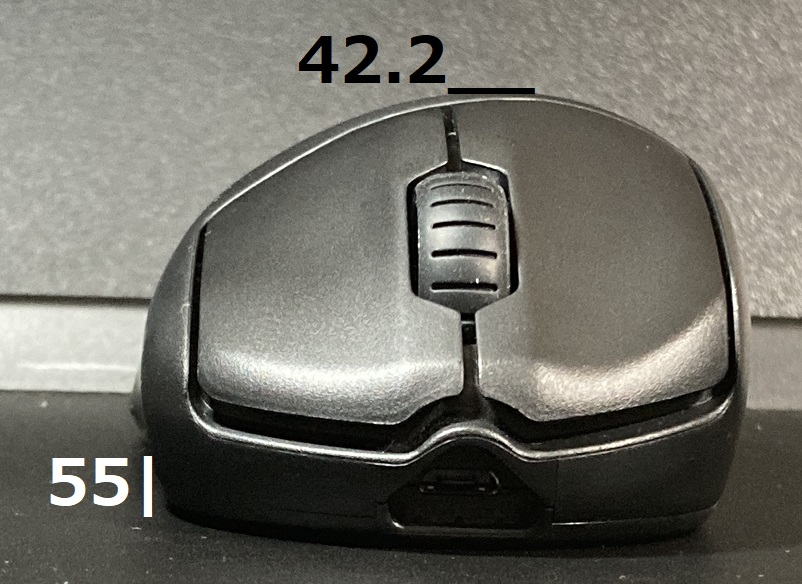

メーカー steelseries 形状 左右非対称 長さ 125.5 mm 幅 67.7 mm 高さ 42.2 mm スイッチ omスイッチ 形状

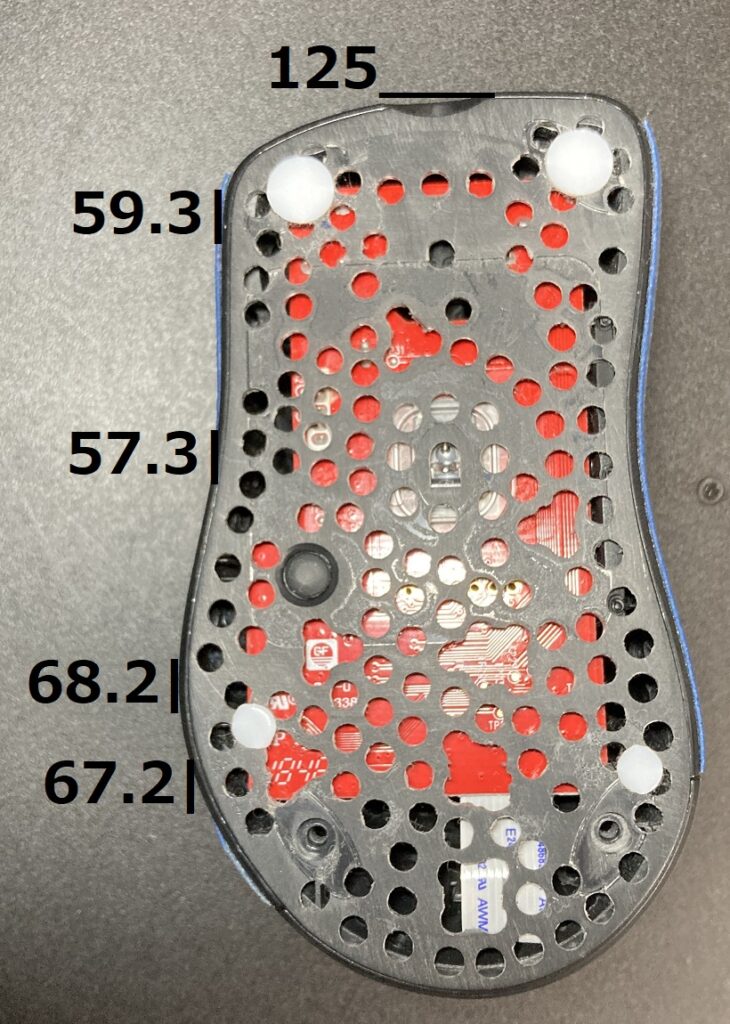

上下

カクカクしたシルエット

サイズ感

中型

左サイド

親指に対するへこみがある

右サイド

ハの字でフロントにかけてまっすぐ細くなっていきます

kainのような丸みを帯びた形状でテーパーとも逆テーパーともという感じ

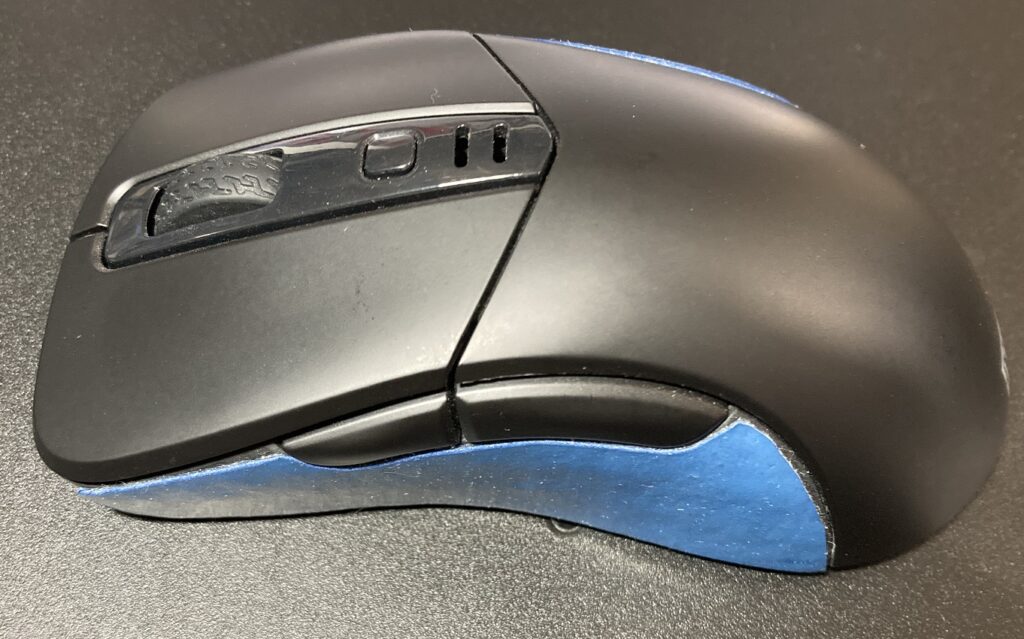

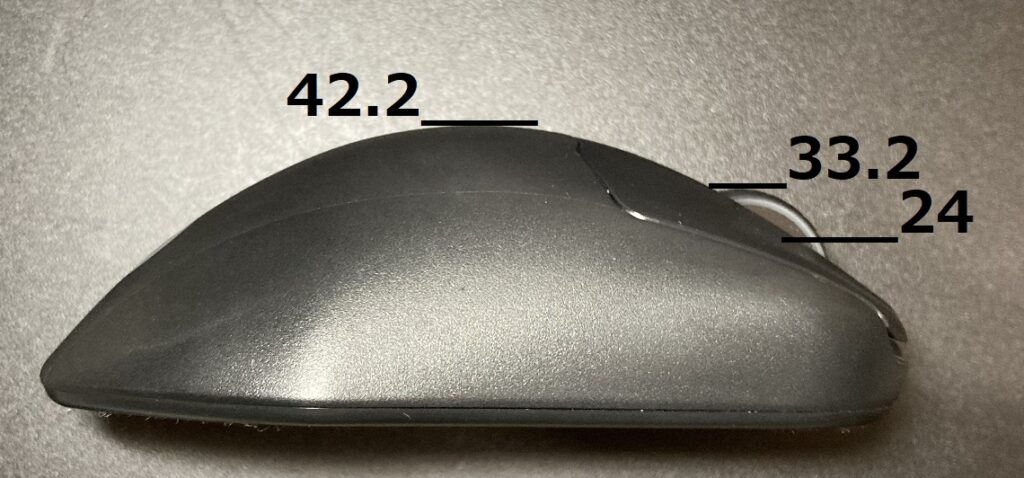

横

光加減でサイド形状が見やすい。荒く仕上げられている恩恵

トップ

横から見るシルエットはいわゆるIE系の後部がなだらかなスカート

MB

くぼみのガイドがある

前後

IEやECと異なり尻がシュッとしている

大きな傾斜でチルトグリップな感じでトップは左寄りでEC要素を感じる

特徴

- L x W x H mm

比較

写真

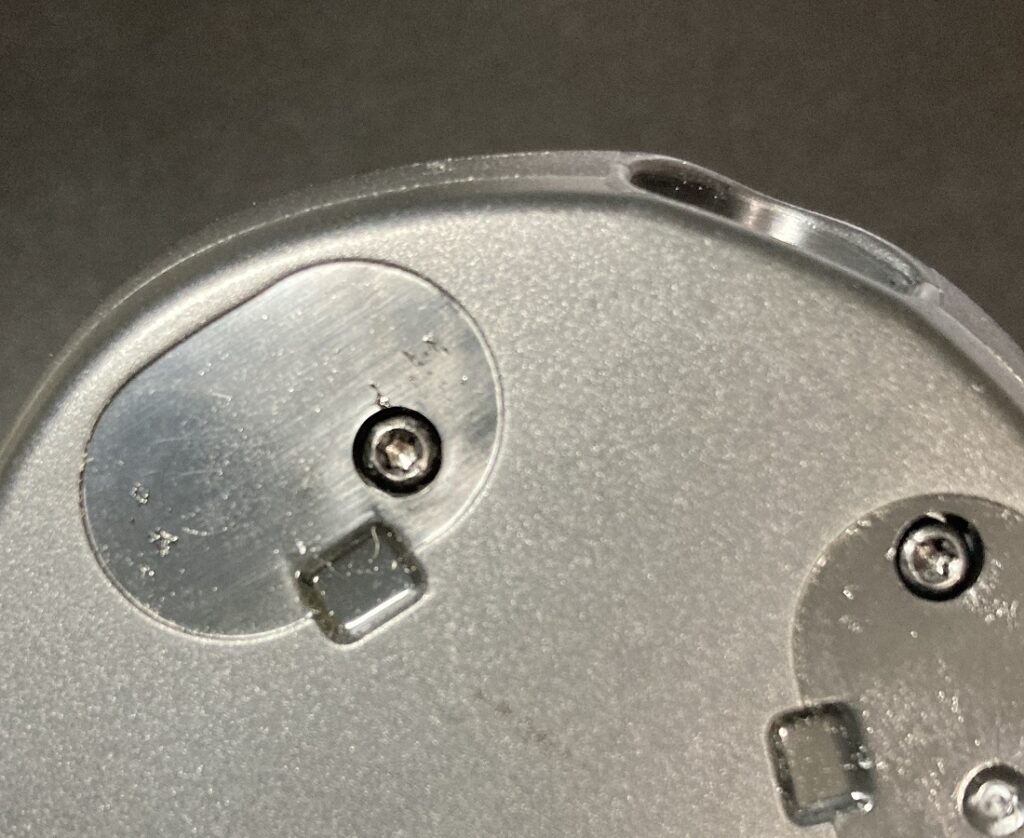

中身

分解

トルクスねじ クリック

上の磁石にばねが引っ付いてて

MBでばねの頭を押下してばねからカチッと剥がして

光で検知するみたいな感じか

クリック感はばねと磁石あたりでいじれそう。

SSのメカニカルスイッチのクリック感はどれもダメだったので比較してかなりよい。

クリック感自体もとても優れているわけではないが普通に使える感じでよい。やや重心前気味に姿勢をとれば軽くクリックできる

ケーブル

microusb

センサー

good

グリップ

コーティング

荒い感じ

つかみ

つかみがよさそう

ハの字の右サイドで指をひっかけ手前に引くようなグリップ

おわり

SSの今までの中で唯一まともなクリック感してる。普通のクリック感。よい。

形状が面白く、エルゴ版gproheroな感じだなと思っている。

前の記事:

-

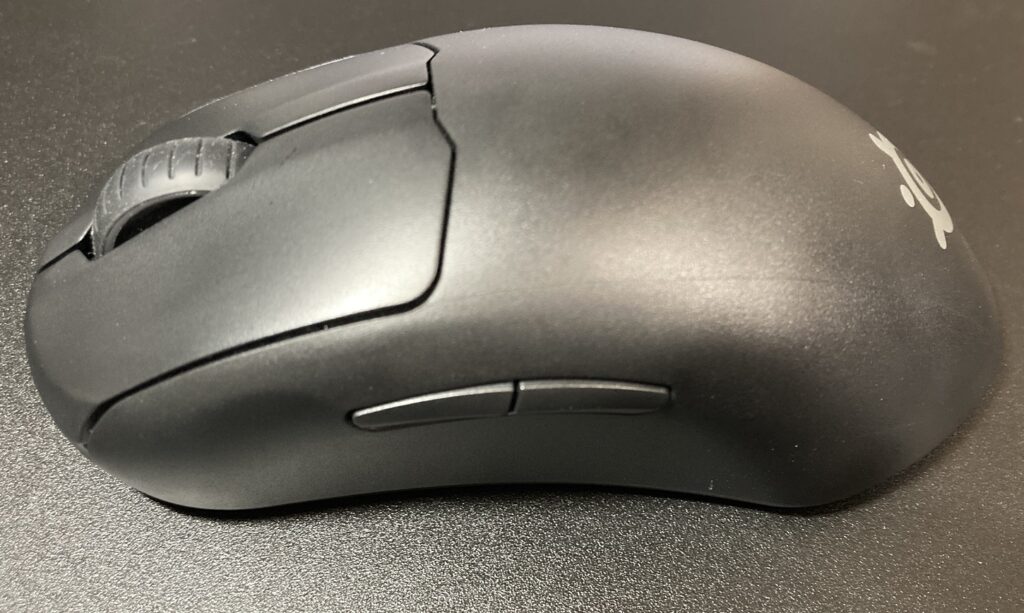

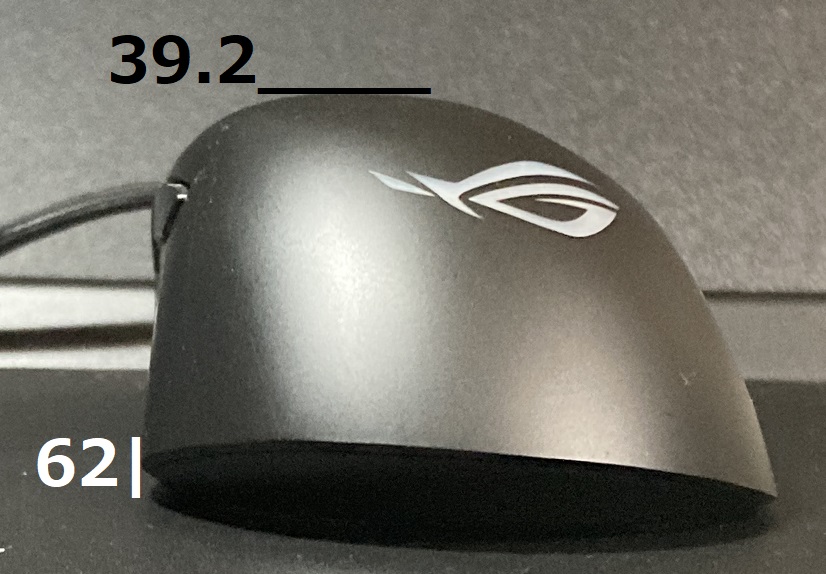

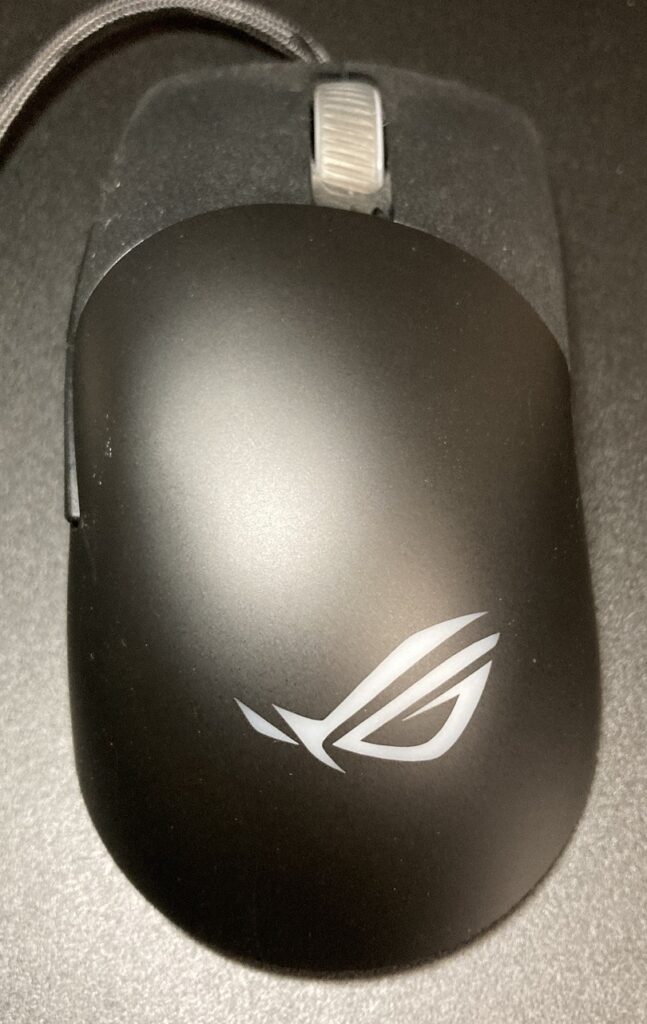

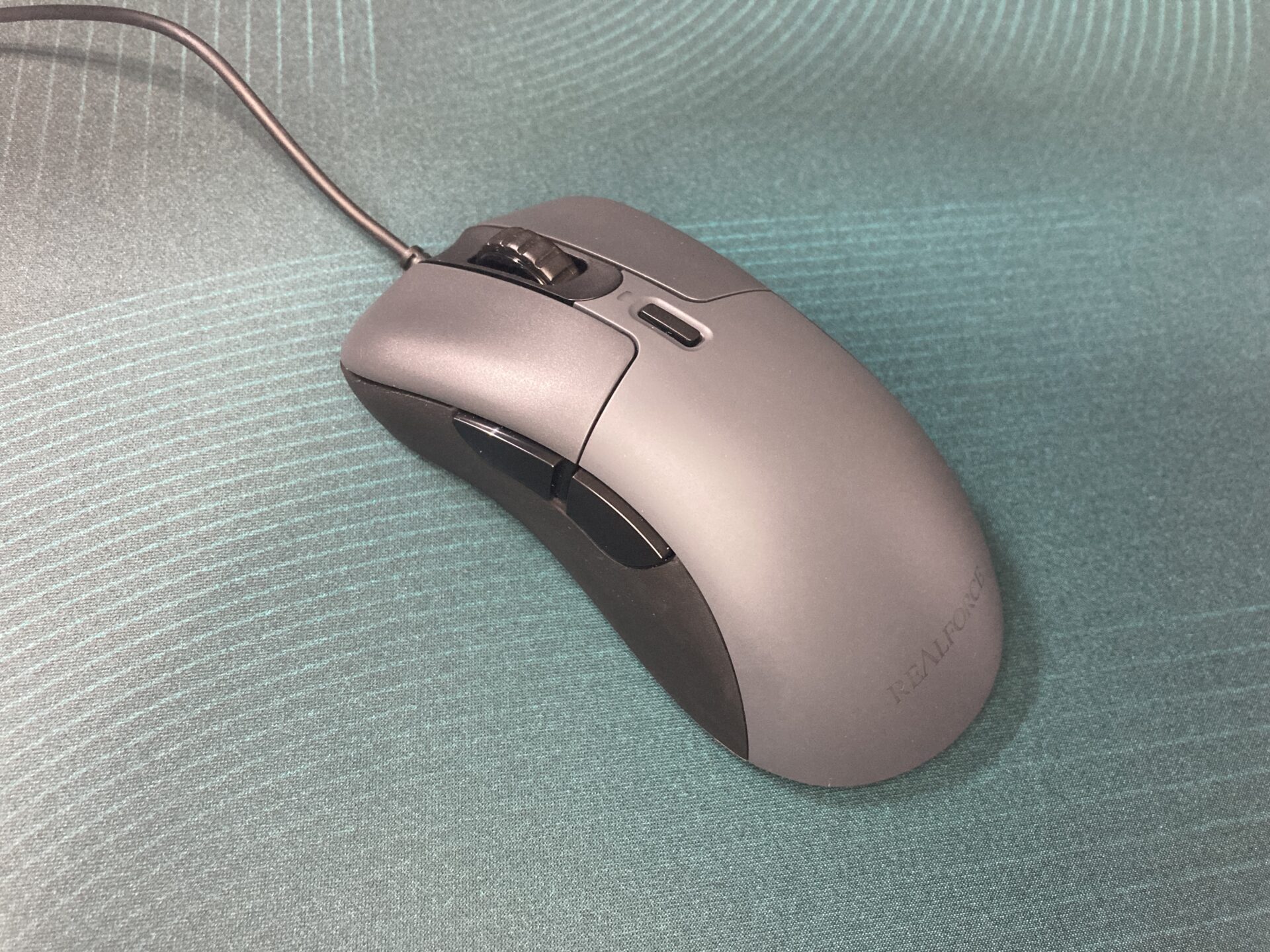

ASUS ROG Keris マウスレビュー

ASUS ROGのマウスKerisをレビューします。

小型の非対称マウスです。

スイッチ交換できるギミックが面白いです。

変な形をしています

スペック

メーカー ASUS ROG 形状 非対称 長さ 117.5 mm 幅 62 mm 高さ 39.2 mm スイッチ rogスイッチ、d2f01f ソフトウェア rogのやつ 形状

平行四辺形みたいな形してる。

上下

サイズ感

全庁的に幅的に小型

サイド

余りくびれはない。デスアダーのように右サイドフロントが広がっていっている

逆台形度

リアよりはテーパーでフロントよりは逆テーパーなエルゴマウス的な感じ

横

トップ

後部が丸まっておりフロントはなだらか

MB

まっすぐな感じ

MB端が低くて指が当たりそう。デザインを使い心地より優先させるな。

MBとtopシェルの謎の円弧な感じも意味わからん

前後

こう見ると非対称だなという感じ

特徴

- L x W x H mm

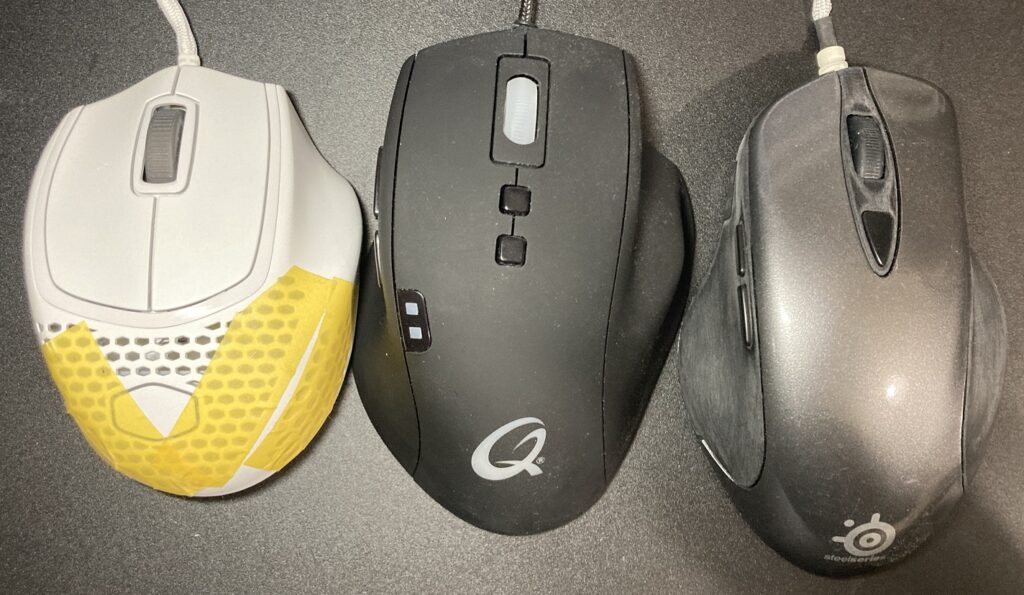

比較

写真

中身

分解

基板固定ねじトルクスなんだけど

ピンアサイン クリック

シェルのクリック感はよい方。

ソケット式でホットスワップができる。面白要素

そのため基板は二階層構造

シェルがコツをつかまないと開けづらかった。ねじる感じで開けるといいよ

グリップ

コーティング

本体マット、MBシボ

つまみ

指伸ばすグリップのつまみマウスに感じた。

つかみかぶせ

かぶせ形状だけどかぶせるには小さい

つかめるけどわざわざkerisである有意さは感じない

つかみ持ちすると平行四辺形のような、逆チルトのような、ゆがみを感じる。

おわり

3000円で買えて面白ギミックがあって性能もちゃんとしていて良さそうだが奇形である。

形状合うならエントリーマウスとしては十分すぎる。

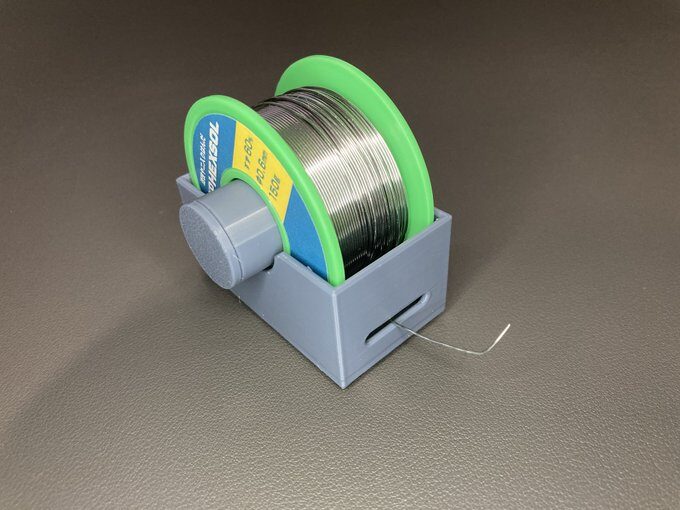

個人的にはホットスワップはいらないがはんだごて持ってない買う気もない人にはいいのではないか。

マイクロスイッチ沼ろう。

前の記事:

![[自作マウス]op18kv2 mod①FDMで様子見てみる](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2026/01/image-15-2.jpg)

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

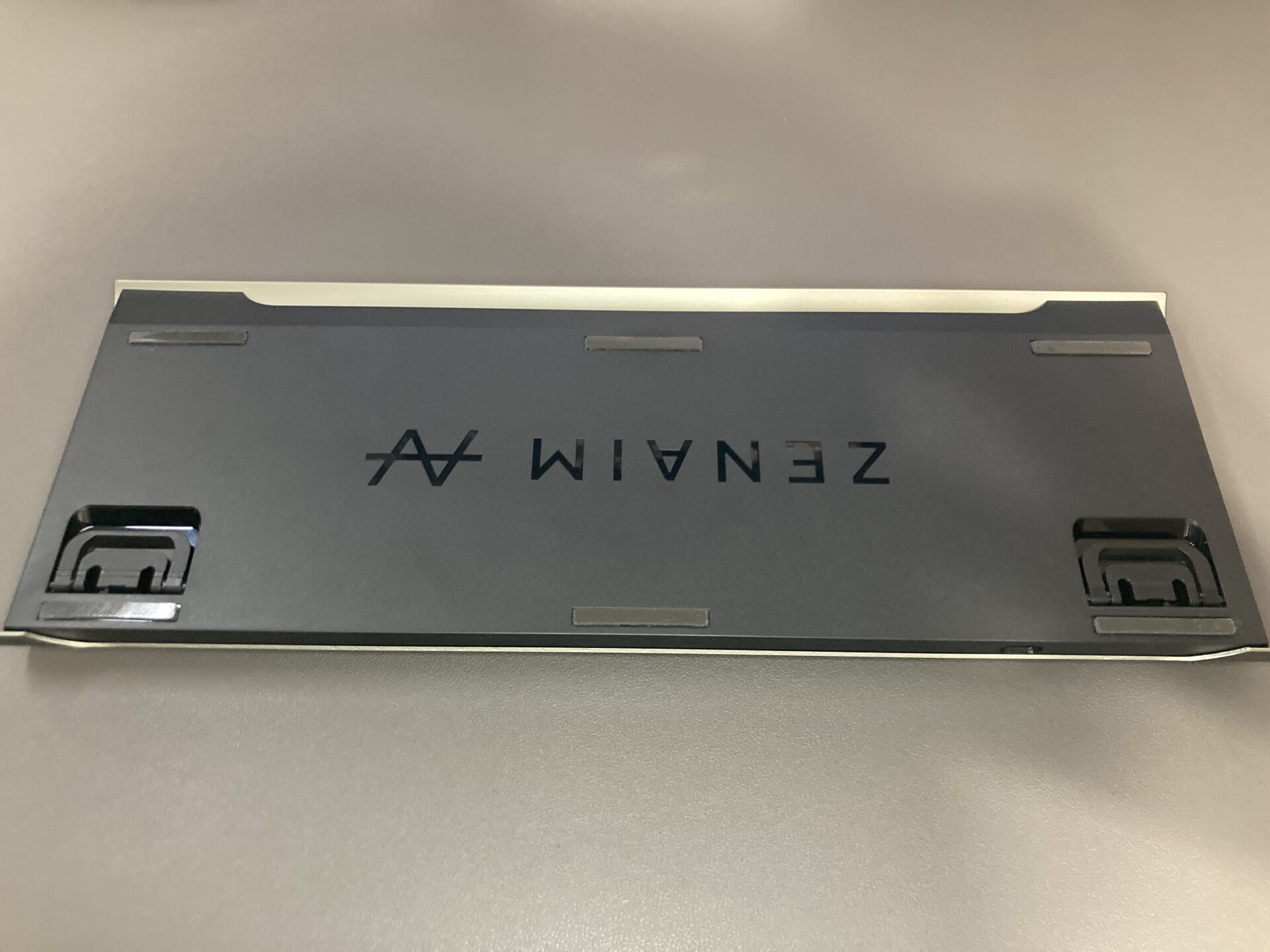

![[自キ]BNY6X V2 ②GH60互換60%キーボード試作品届いた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3788.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る④Nitingale B2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3549.jpg)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]BNY6X V2 ①GH60互換60%キーボード設計する](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-6.png)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

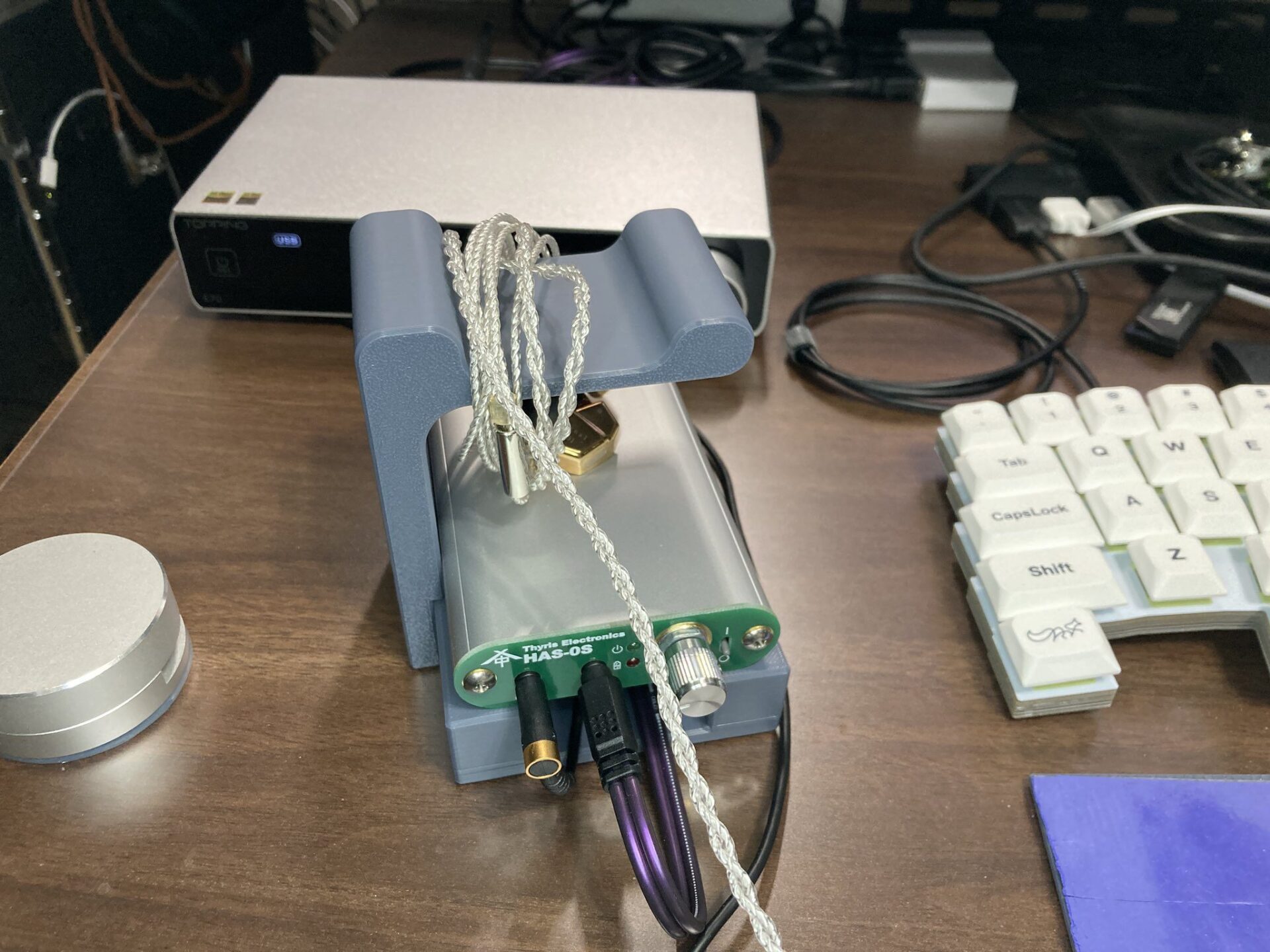

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)