- Home

- 一覧

-

intime 碧 Ti3 イヤホンの断線修理する

根元が断線した intime 碧 Ti3を入手したので修理しようと思います

最初の筐体を開けるところでだいぶ手間取ってしまいました。

一般的にどう開けるのがよいか分からなかったのでペンチでつかんだりして傷ついてしまった。

最終的にニッパーでつかんで開けました。割と楽に開いたので良さげ。

分解しました。根元が断線してるので何センチか詰めます。

ケーブルごと交換しようかなとも思ったけどとりあえずこのまま使ってみようかしら。

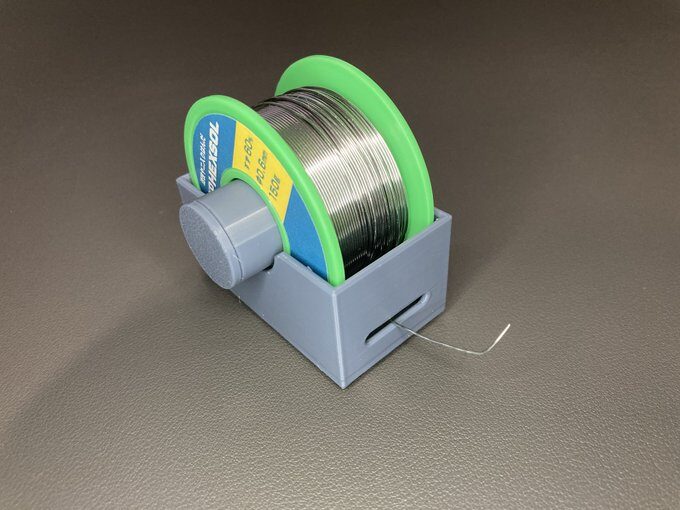

詰めたケーブルをはんだ付けしました。

はんだは普通のやつですがオーディオ用とどれくらい差があるのでしょうか。

リッツ線は370度で予備はんだと皮膜溶かして320度ではんだ付けしました。温度これぐらいでいいかしら?

はんだ付けは熱を避けて低温で行うよりもやや高めでさっとやるほうが簡単だと感じます。うまい人は低温でうまくやるのでしょうね。

接着剤で固定して元に戻します。

傷がついてしまいましたが修理完了です。

数年前にとても評価されていたようで気になっていたのですが、とてもよい音が鳴りますね。

修理に特別費用も掛からずお得感あります

-

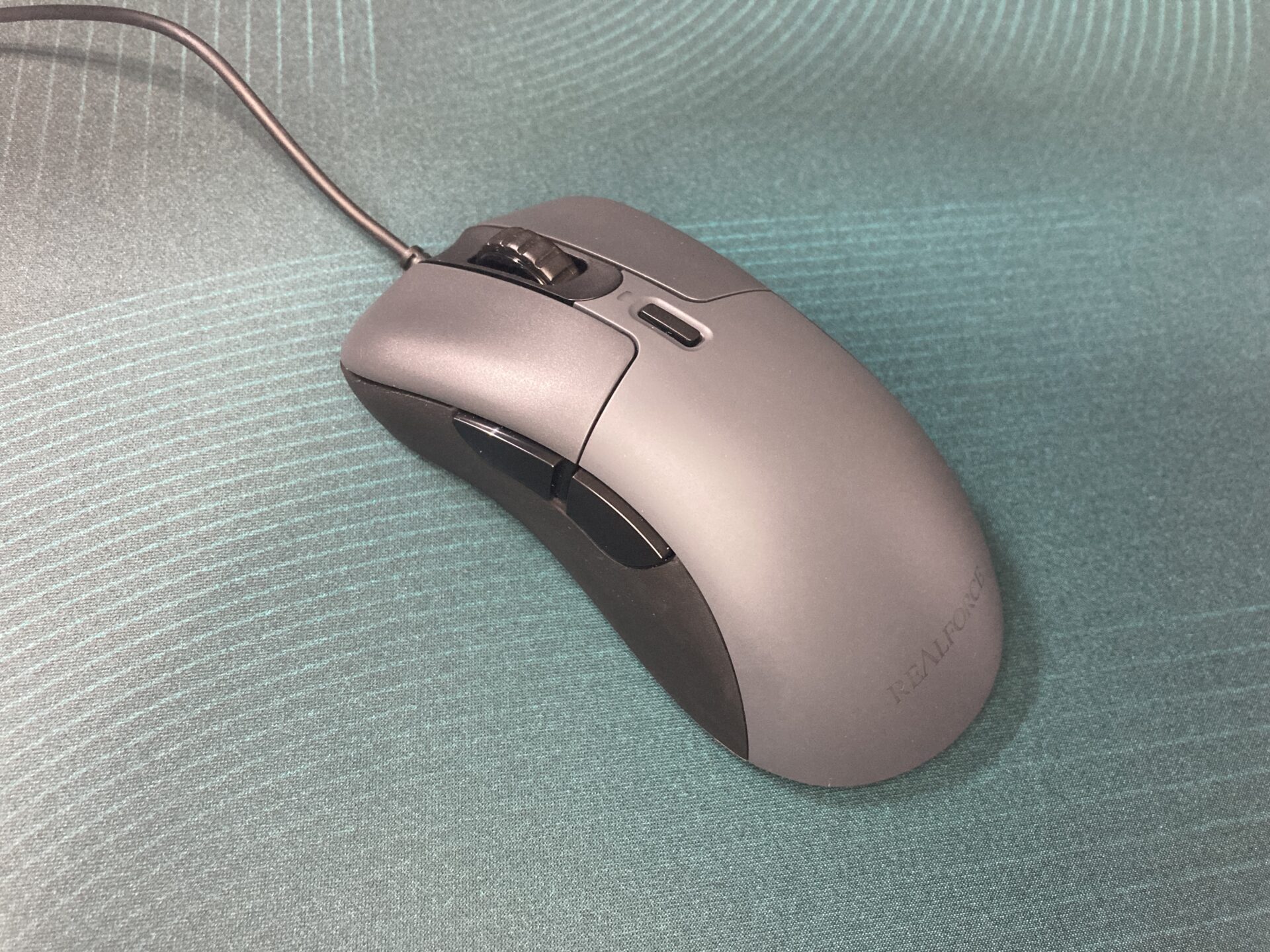

Logicool G G502X WL マウスレビュー

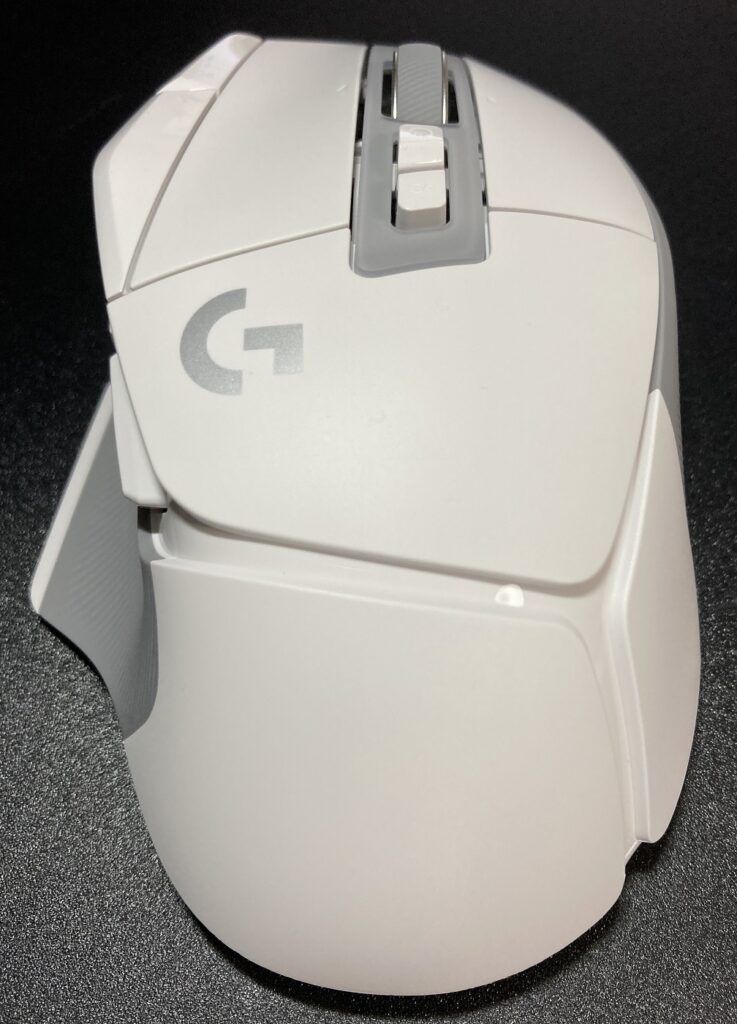

Logicool Gから発売されたG502X WLをレビューします。

有線モデル「G502X」、無線RGBモデル「G502X PLUS」がありますが本機G502X WLは無線RGB無しのモデルです。

製品名としては G502 X LIGHTSPEEDワイヤレス ゲーミング マウス。G502XWLは型番ですがこちらの方が呼びやすいですね。ちなみにG502X PLUSの型番はG502XWL-RGBです。

有線モデル買うつもりでしたが有線マウスに1万円払うのもなあというところで奮発して無線モデルを購入しました。

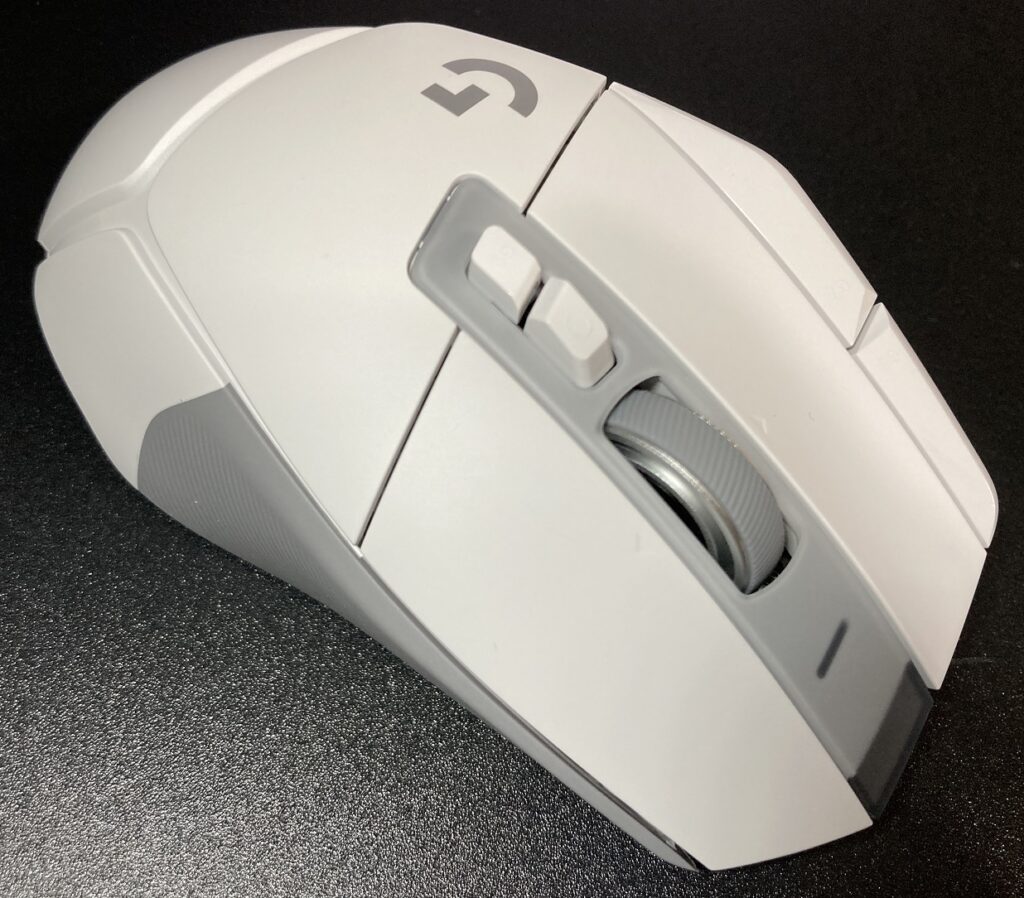

G502はガチャガチャした見た目で左右非対称でありながらチルトグリップに寄った機種ではない多ボタンゲーミングマウスです。G502X はそんな G502 をマイナーチェンジしたモデルとなっています。

機械式→光学式へとスイッチ変更されチャタリングの心配がなくなりましたがクリック感は劣ってしまった印象です。また右サイドの形状がかぶせ寄りであった形状から逆台形を強調した形状に変更されており、つかみ持ちユーザーの選択肢となりそうです。ワイヤレスモデルについては無線性能が強化されているとみてよいでしょう。

結論としては、クリック感の概念を持つ人以外にはおすすめできます。

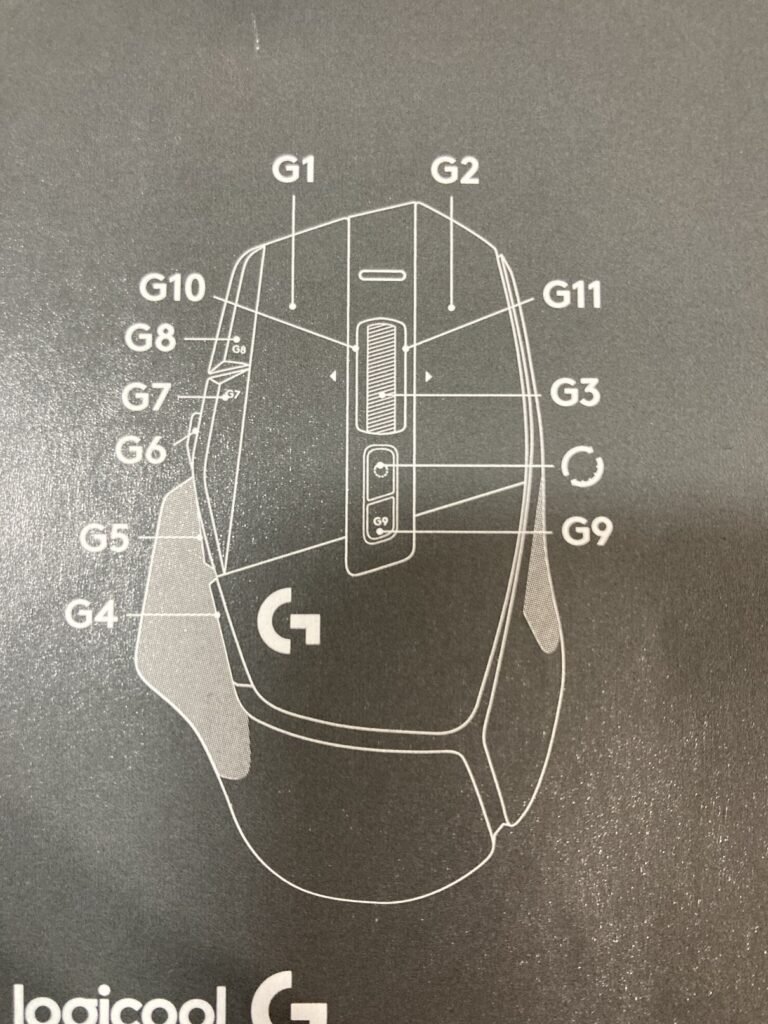

スペック

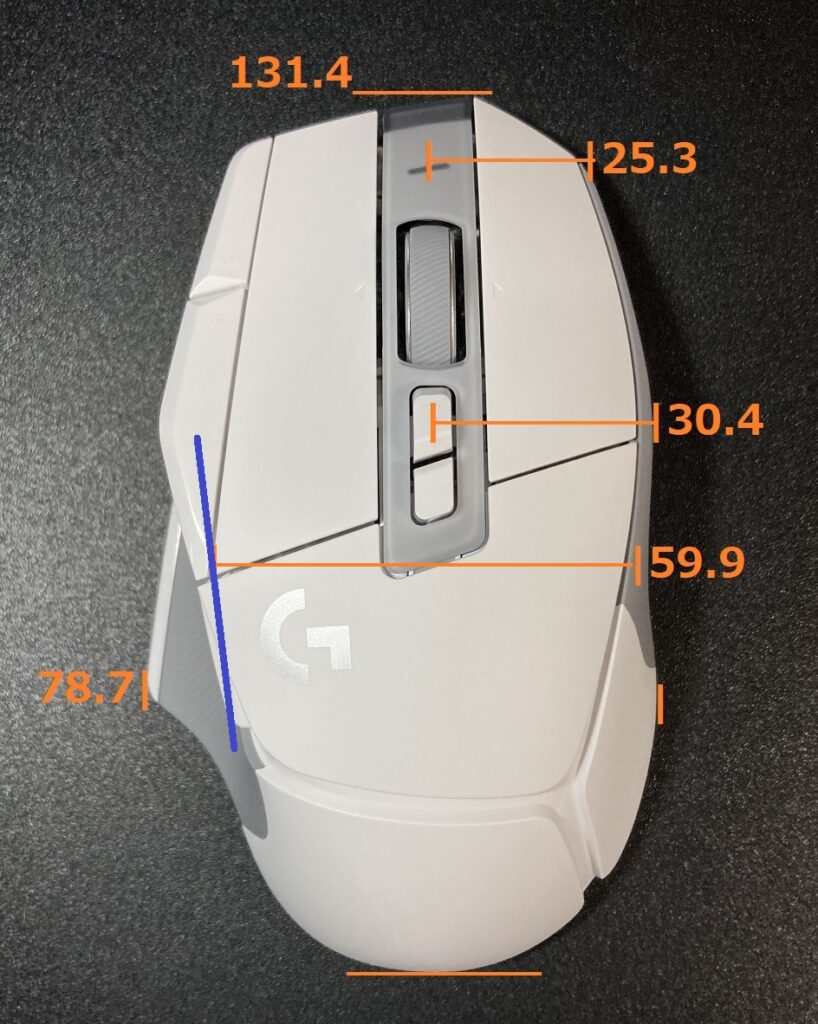

メーカー Logicool G 製品ページ G502 Xワイヤレス ゲーミング マウス | ロジクールG (logicool.co.jp) 形状 左右非対称 長さ 131.4 mm 幅 78.7 mm 高さ 40.4 mm(ソール0.8 mm抜き) 重さ 101.4 g スイッチ omron d2fp-fh(logi) センサー hero 25k LOD 1 mm未満 DPI 100-25.6k ポーリング 125/250/500/1000 Hz ソフトウェア ロジクールG HUBアドバンスト ゲーミング ソフトウェア、RGB & ゲームプロファイル (logicool.co.jp)

Onboard Memory Manager – Logitech Support + Download

type cケーブル、usb変換アダプタ、交換用サイドボタン

usb収納。きつく押し込まないといけないので微妙な感じ。カチャッと軽く収納されるといいですよね。

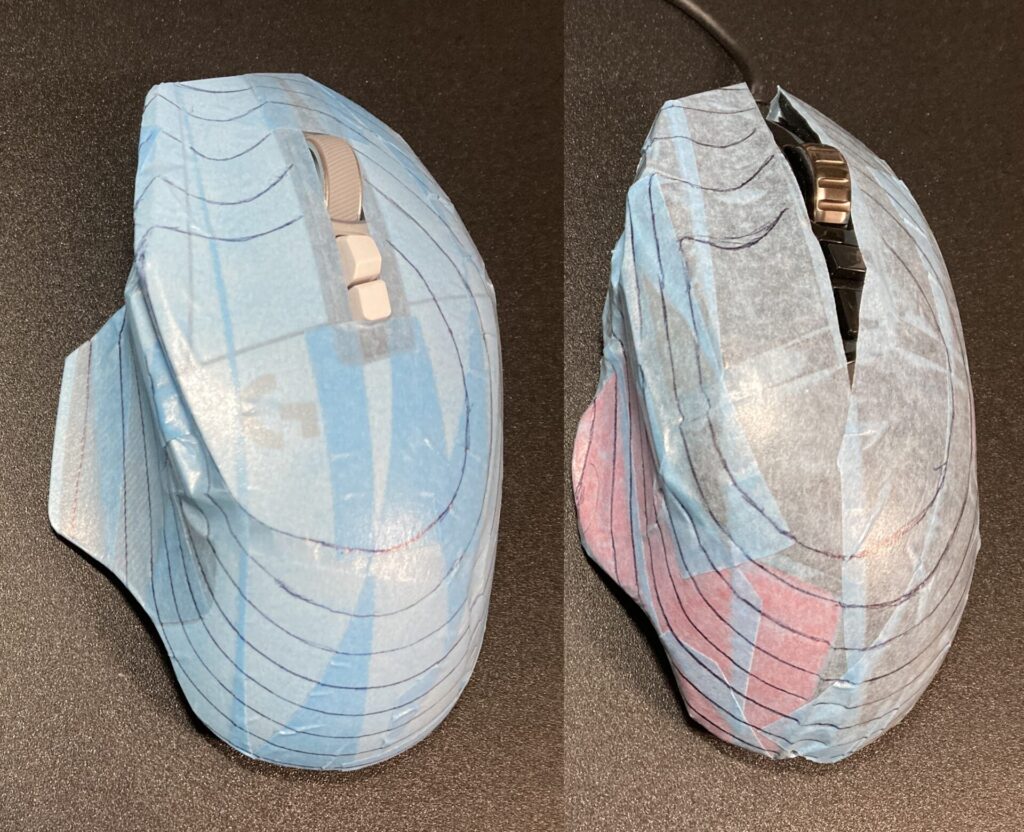

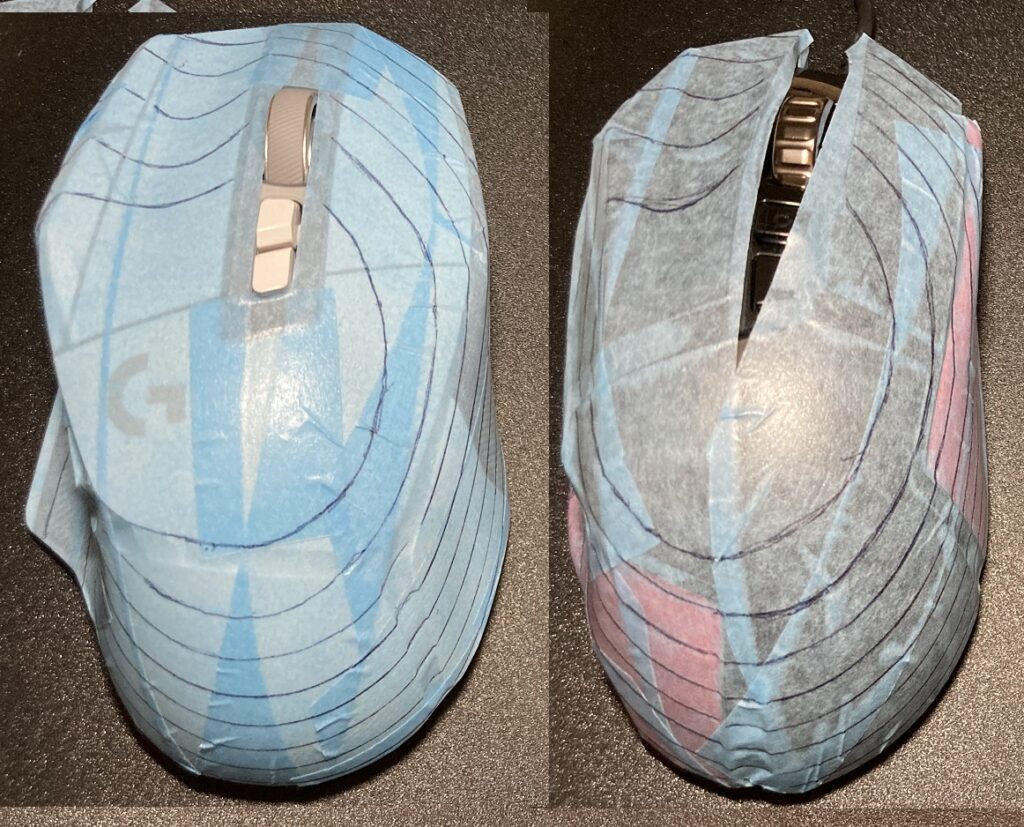

形状

g502xは左右非対称ですが、ie系に代表される強いチルトグリップ形状でないlogicool独自の形状です。

上下

サイズ感

全長131.4mmと長いですが幅が広くもなくまたMBが奥に伸びている形状のためであり、サイズ感としてはやや大きめ程度

リア

尻は膨らんでおらず親指や小指の付け根に主張してきません。

手のひらに嵌め深く持つこともでき自由度も高いです。その分手のひら全体でのフィット感は薄いです

左サイド

親指部分には羽がついています。

また左側面のハの字具合を見てみるとリアの方が幅が狭く、フロントに行くにつれてやや幅が開いていく逆ハの字形状となっています

やや\と傾いており一般的なマウスと異なります。

全体として円柱状にくりぬかれたような形状です

右サイド

リアから中央あたりまでは台形ですが、中央からフロントにかけて逆台形な形状

ボトムから見ると指を置く部分はハの字形状\であることが分かります。左サイドが逆ハの字であることと合わせてみるとやや\に傾いた形状とみることもできそうです。

またボトム部分がフロントにかけてきゅっと狭くなっていくことが分かります。

右サイド周りがG502との形状差異となります。

グリップ幅

羽など差し引いた実際のグリップ幅(センサー位置あたり)は59.9mm程度です

横

純正ソール厚0.8mm抜きでの高さです

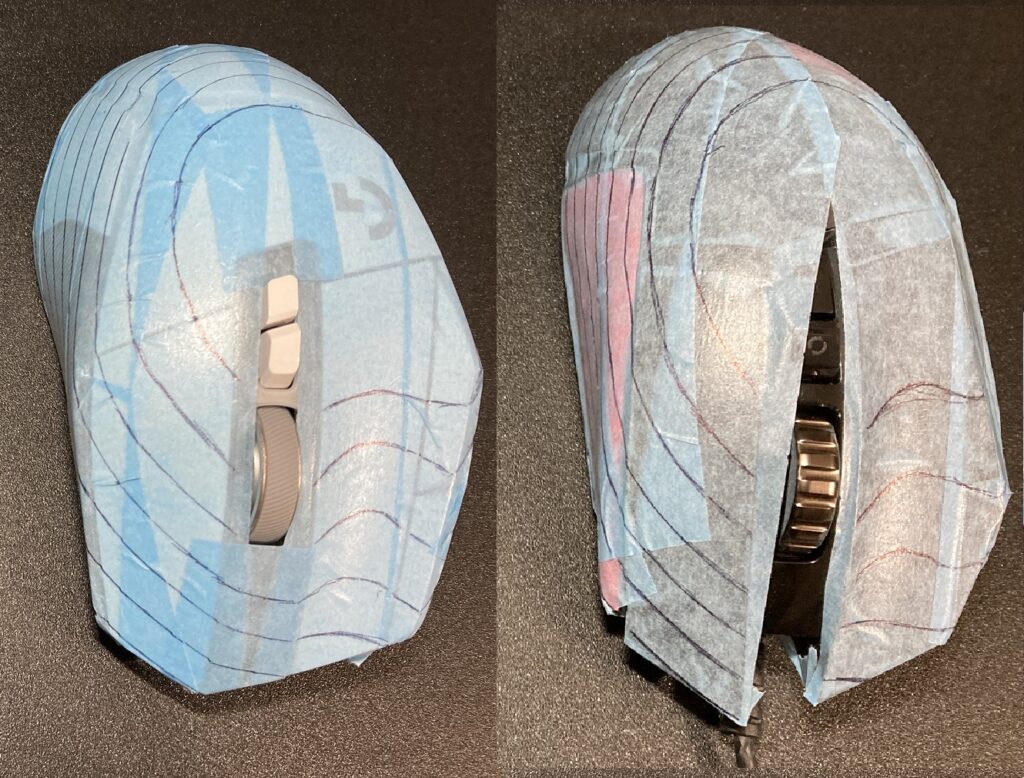

トップ

TOPはやや後方寄りに40.4mmとサイズ比で高くはない印象

尻の部分で高くなるもののTOPは中央寄りなLogicoolらしい形状

MB

左ボタンは凹にへこんだ形状、右ボタンは凸に膨らんだ形状でどちらもホイールに向かって盛り上がる形状

非対称マウスらしく右MBより左MBの方が低い設計

サイドボタン

左側の高さを高く保つことでサイドボタンのサイズをG502より大きくしながら高く配置することで親指のスペースを確保している

前後

チルトグリップ形状ではなく緩く台形な感じ

特徴

- L 131.4 x W 78.7 x H 40.4 mm

- g502系統の独自形状

- g502から右サイドの逆台形感が大きく増した形状に変更されている。

比較

写真

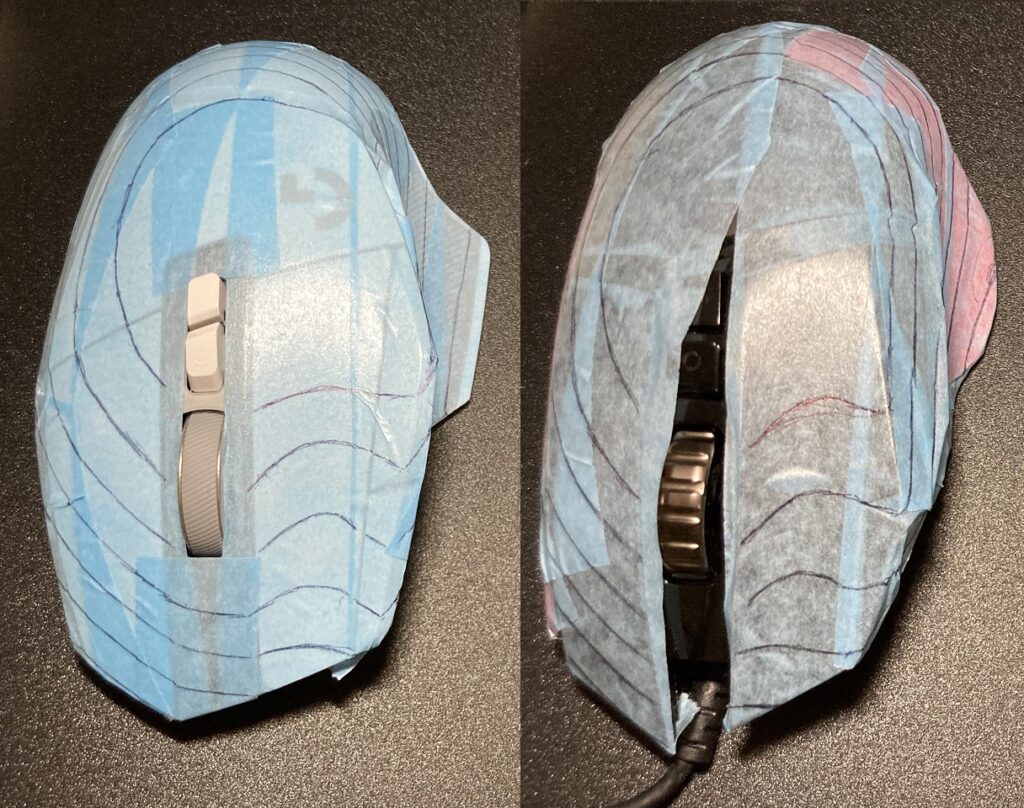

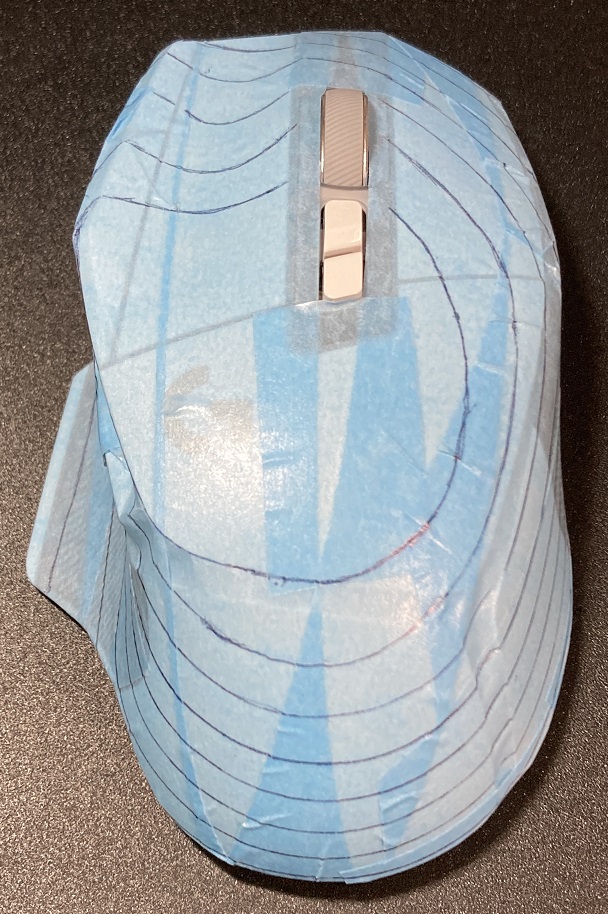

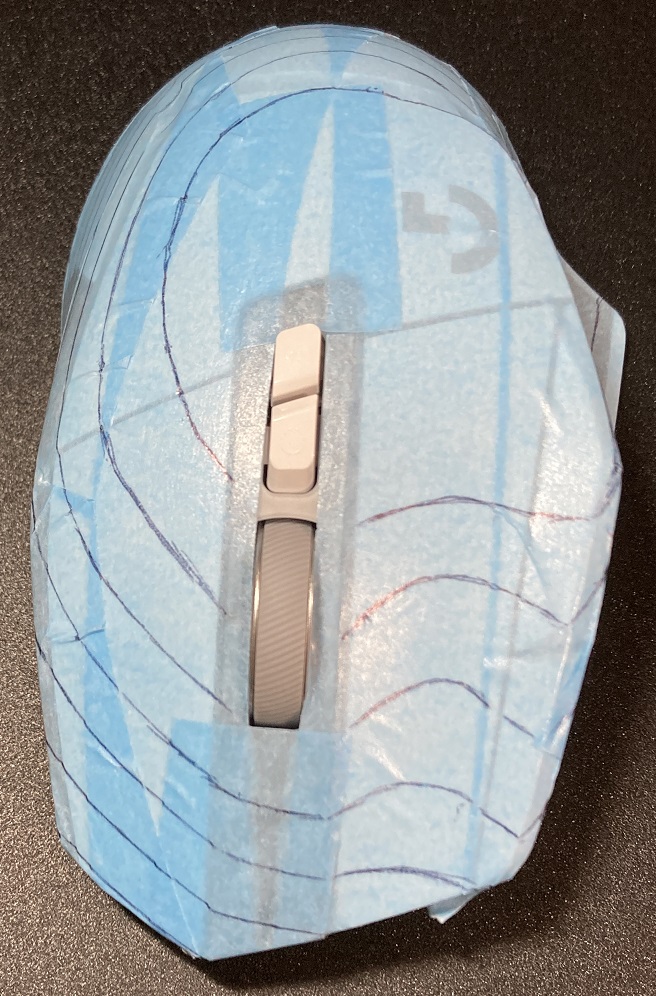

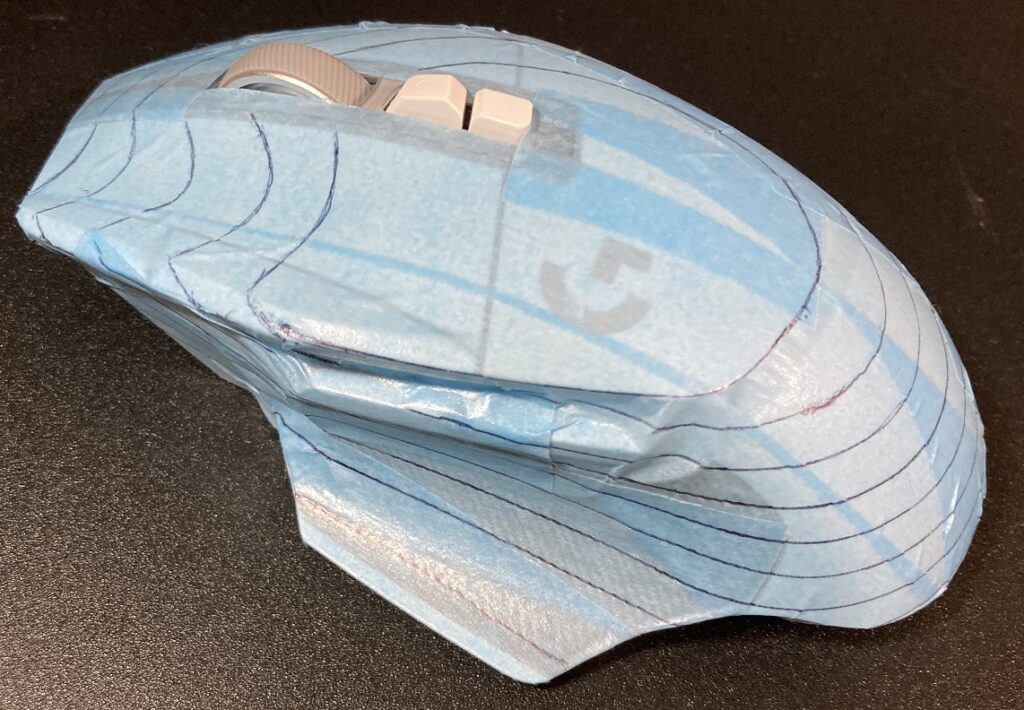

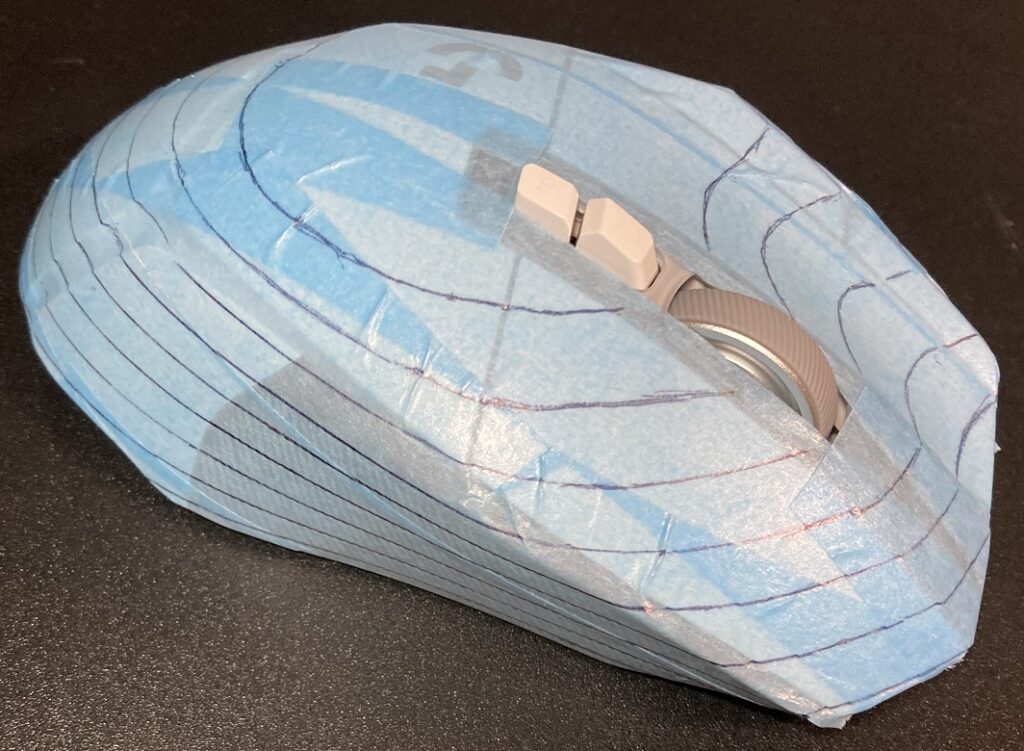

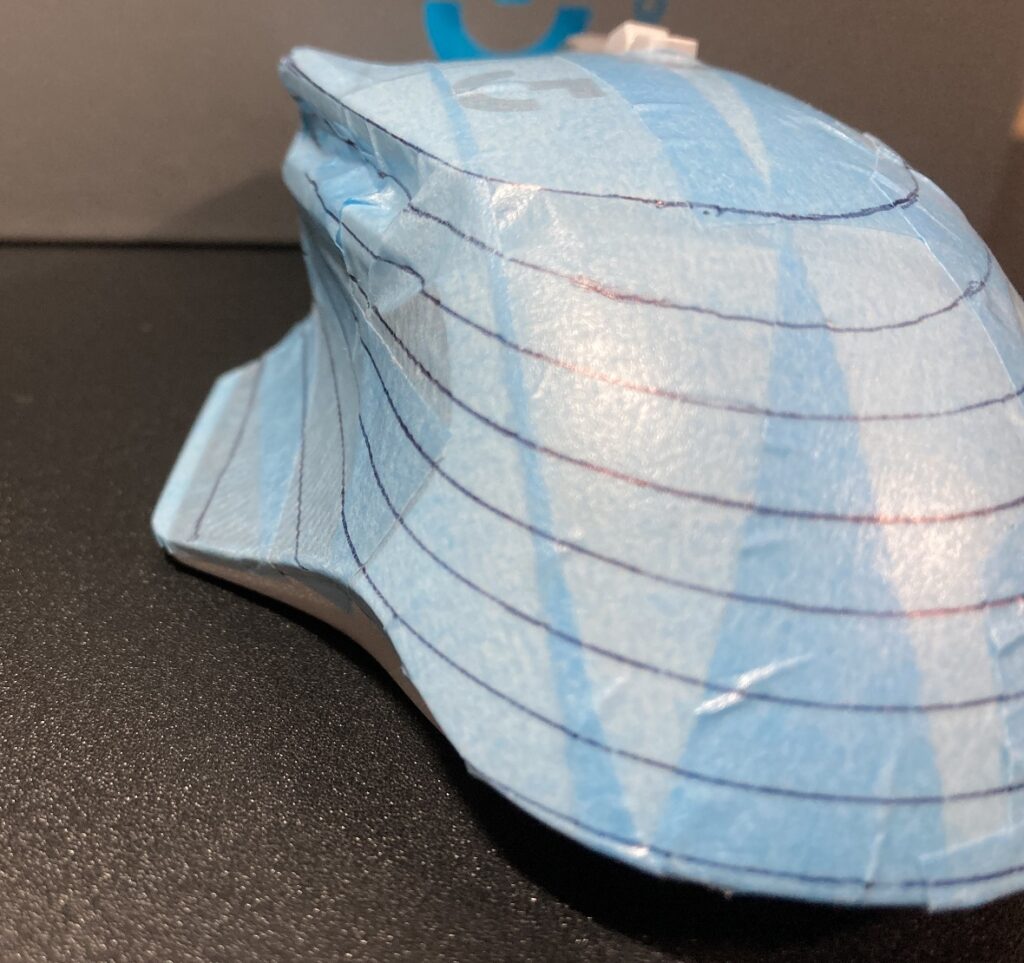

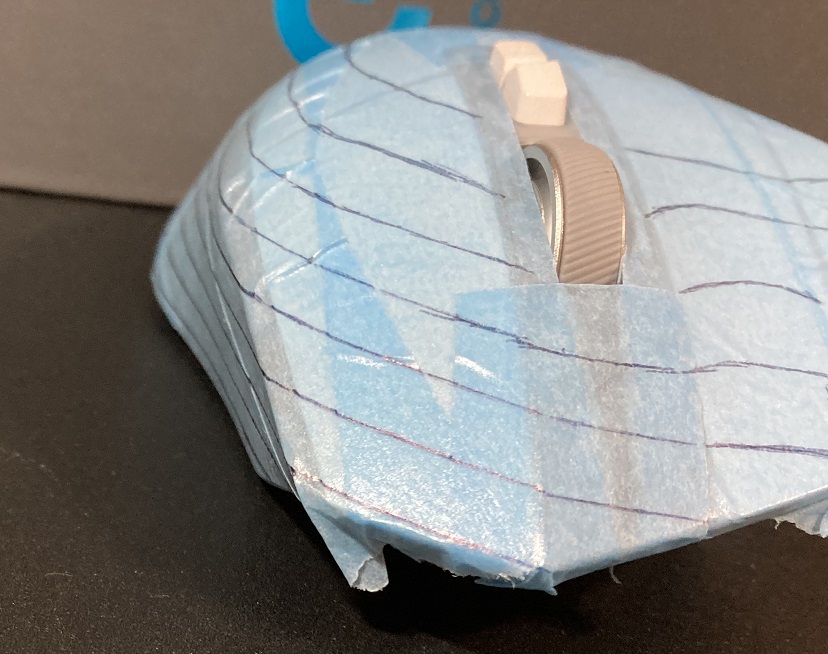

等高線

3M スコッチ 建築塗装マスキングテープ 2899 20mm×18m 6巻 2899 20X18中身

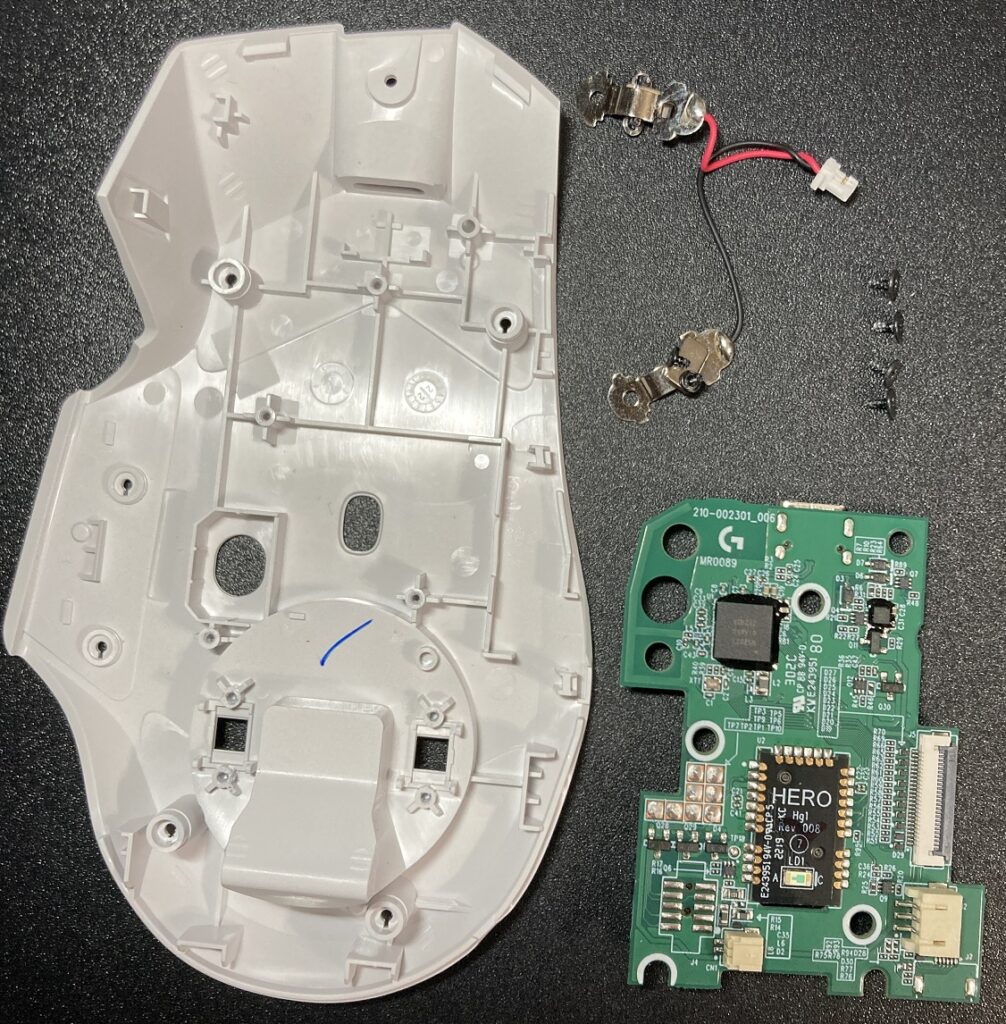

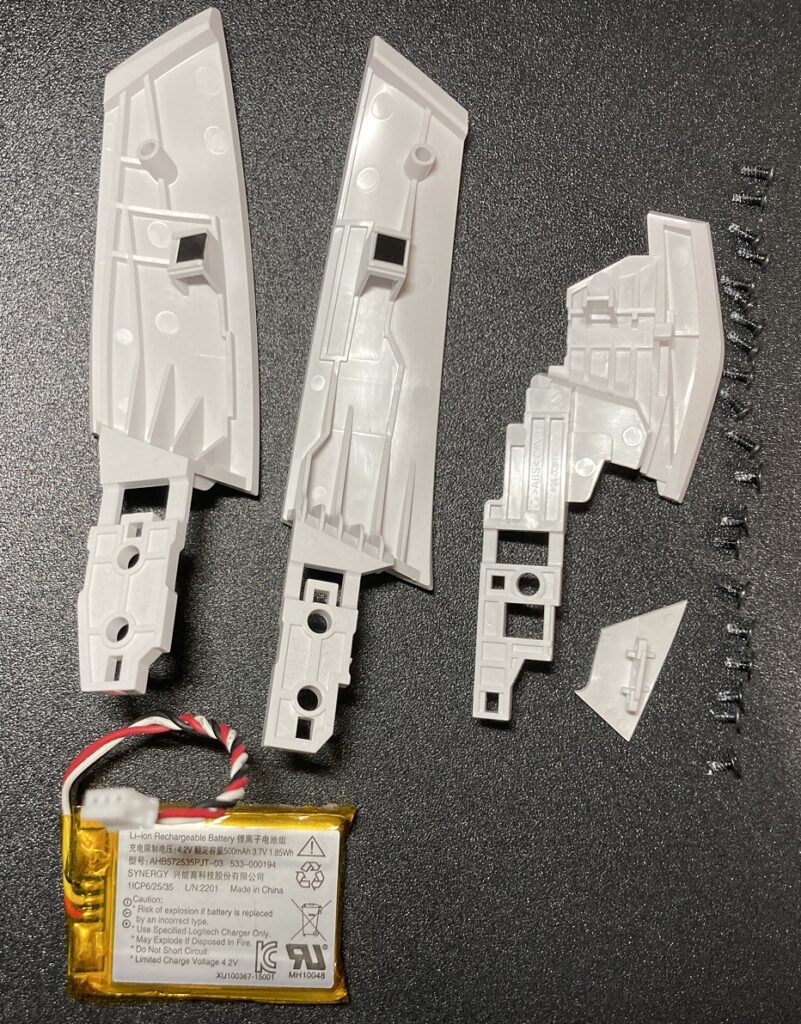

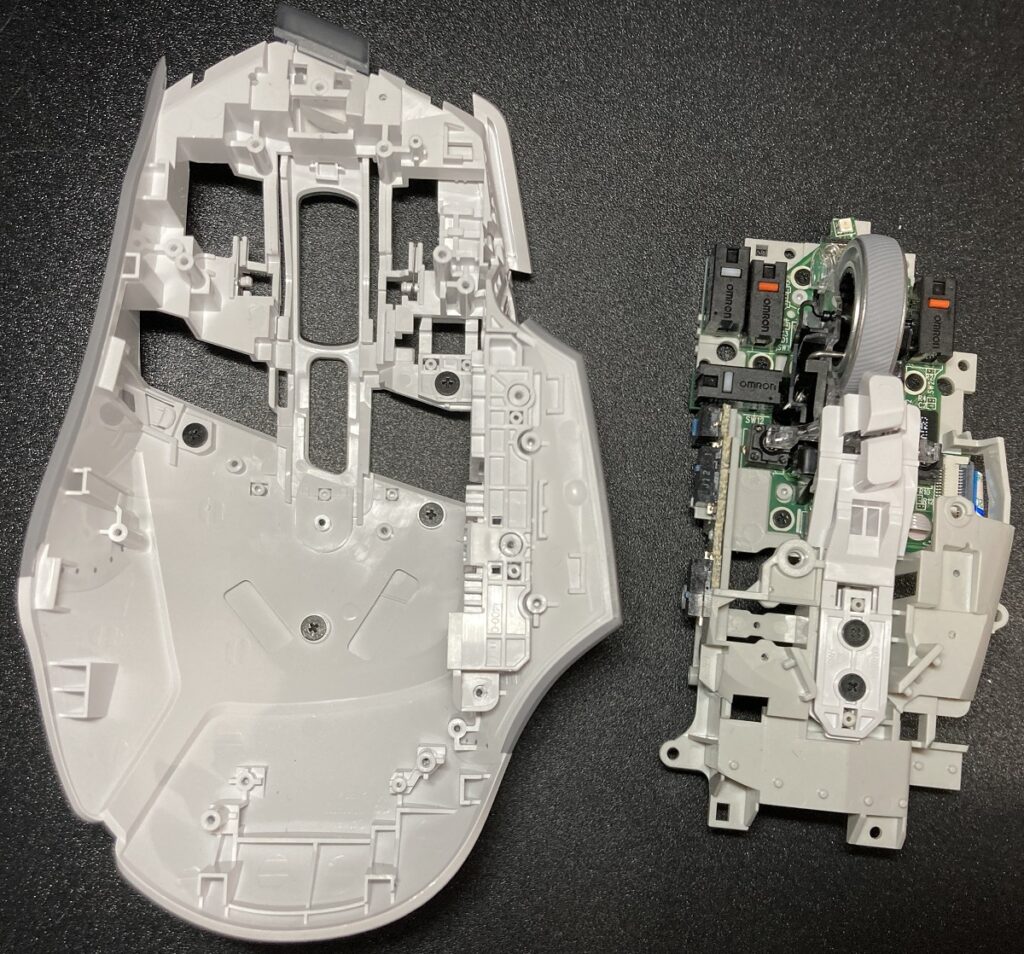

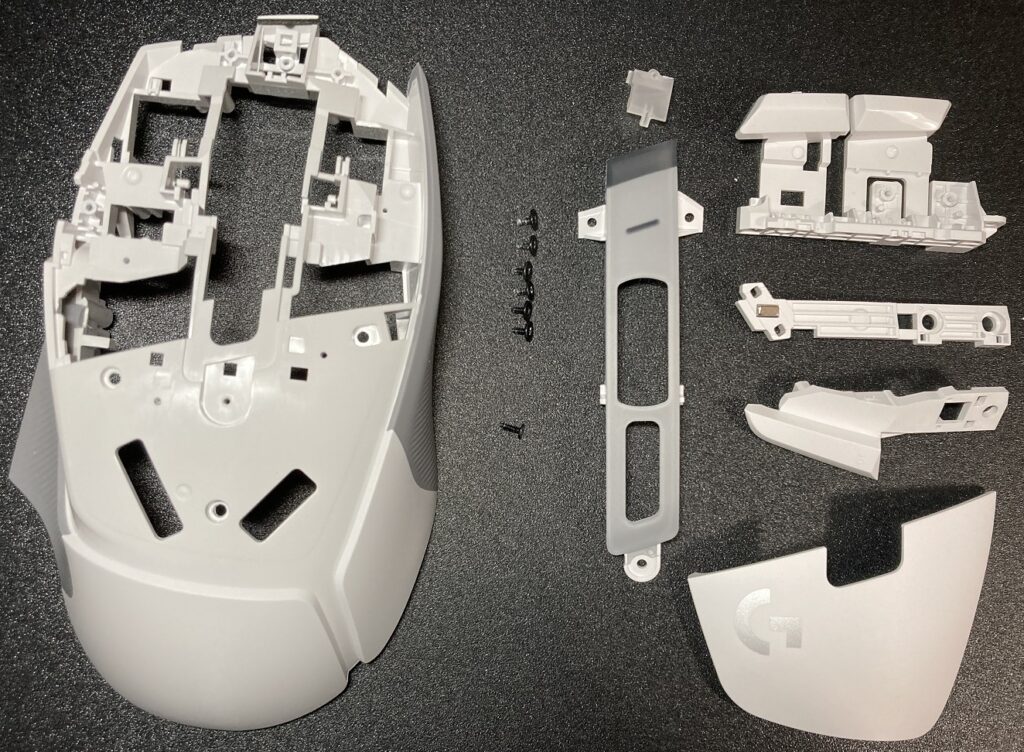

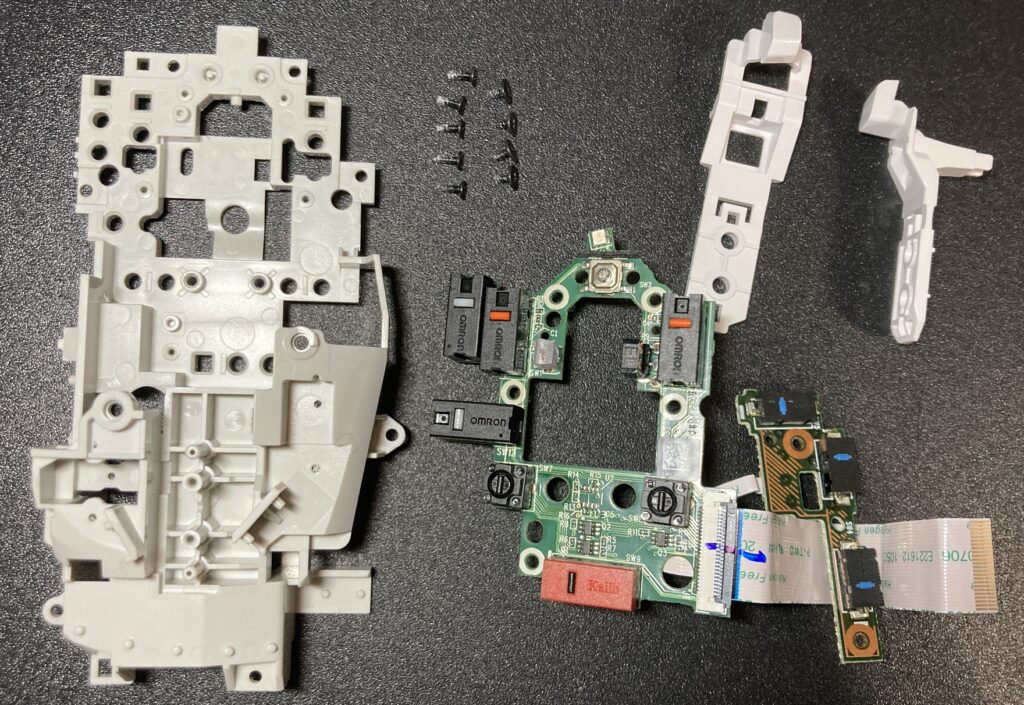

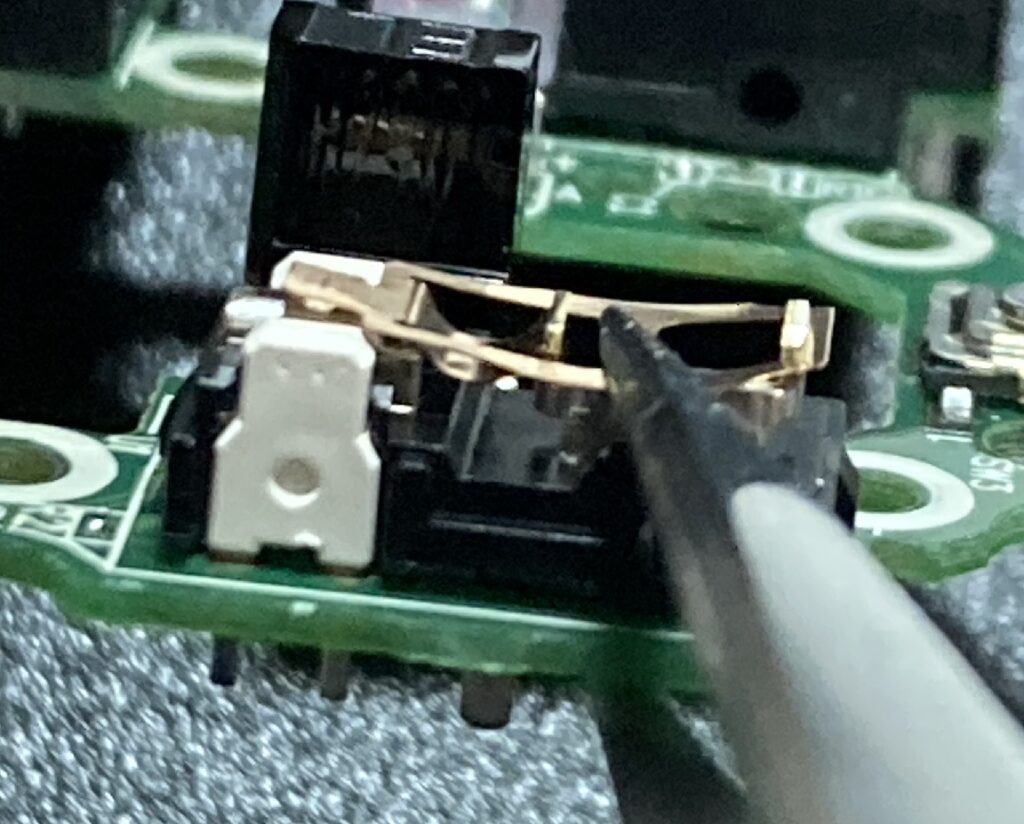

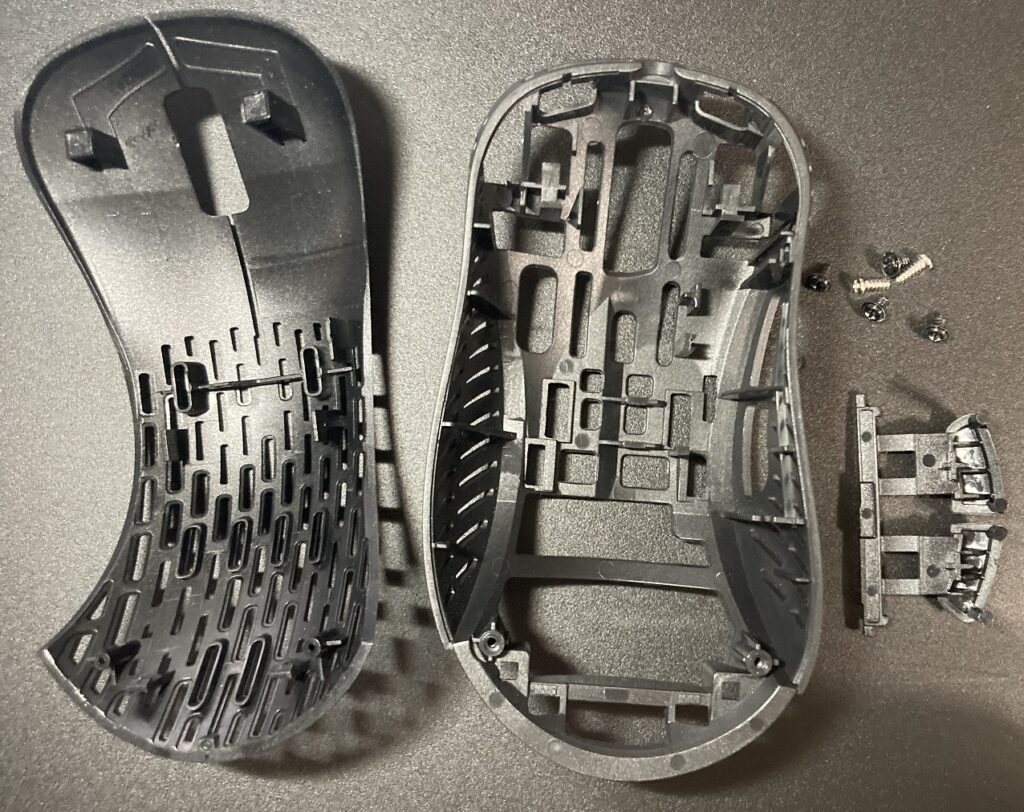

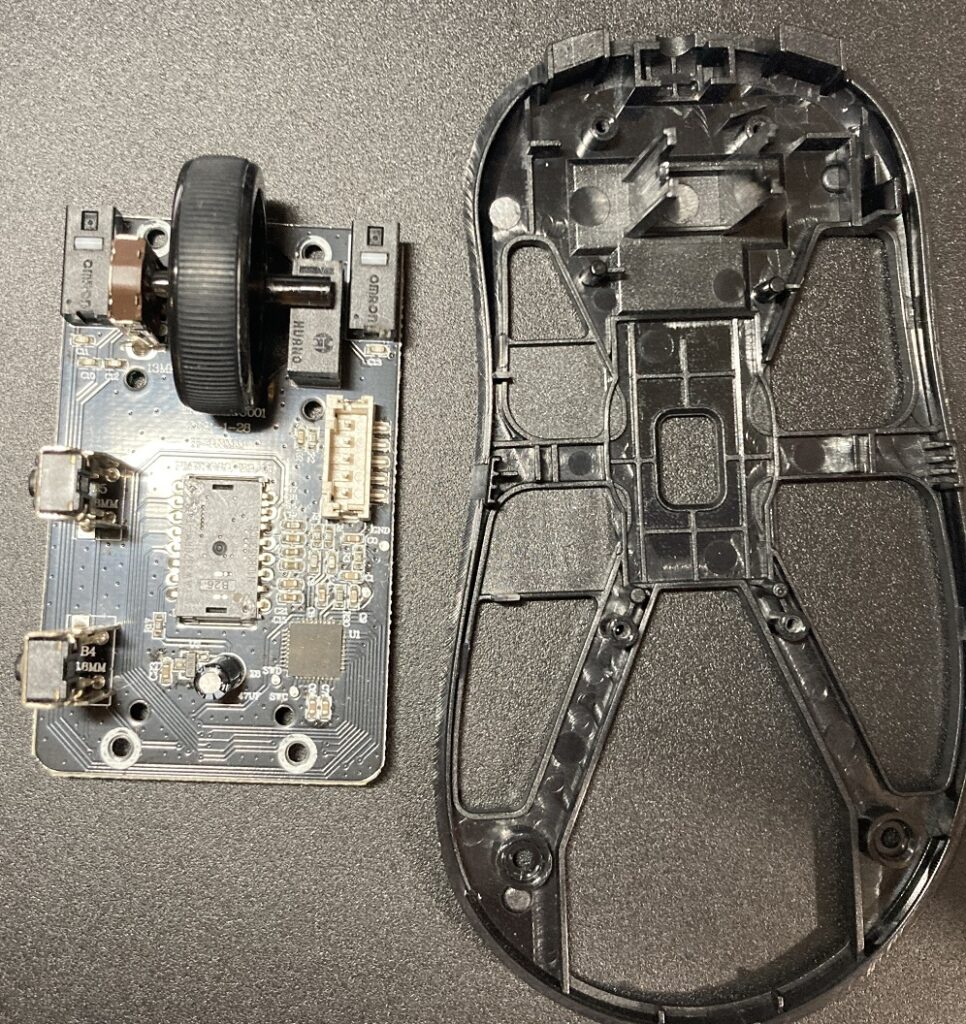

分解

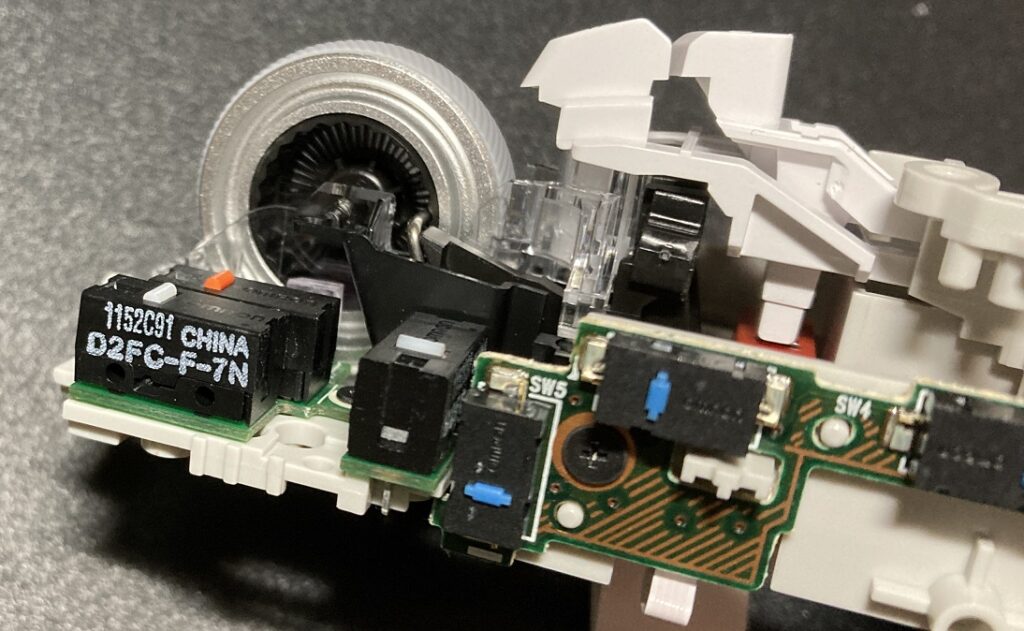

サイドボタンはd2fc-f-7n とomronロープロファイルマイクロスイッチ、DPIボタンはkailh製502のように爪でがっちり止まっておらずパカッと開いたため分解は楽であった。

内部構造はナイロン製?の柔らかい感じ。

外側のシェルもどうにも他マウスより柔らかい印象を受けた。充填率が低いのだろうか? 軽量化?シェルが柔らかいのは剛性でなくとも様々なフィーリングに悪影響及ぼしうるのでどうなのだろうか

全体重量:101.4g

裏蓋:1.4g

純正ソール:2g

バッテリー:10g

無線給電用線と磁石:1.4g

無線給電機構って使ってる人いるのだろうかさすがに無くてもよくない?

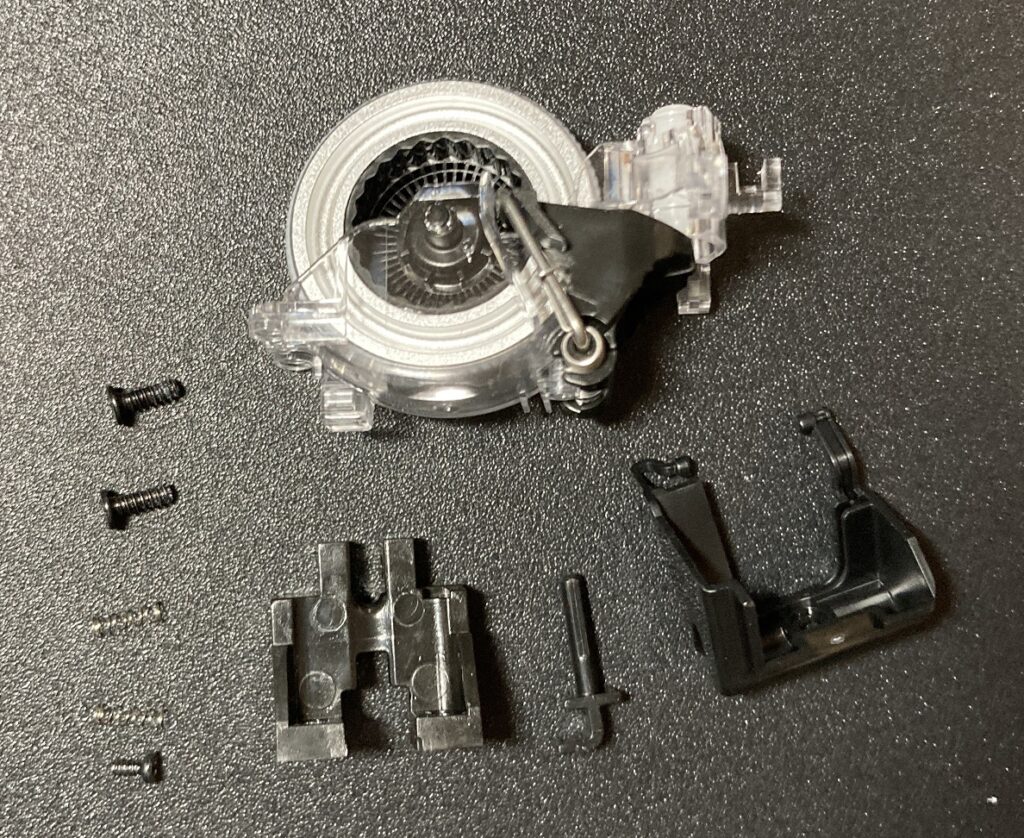

ホイール

502系の光学式ホイールという感じ。手元の502 3366からところどころブラッシュアップされている。

logicool他製品の機械式エンコーダよりもタクタイル感は大きいがゴロゴロする感じが薄くこっちの方が私は回しやすく感じる

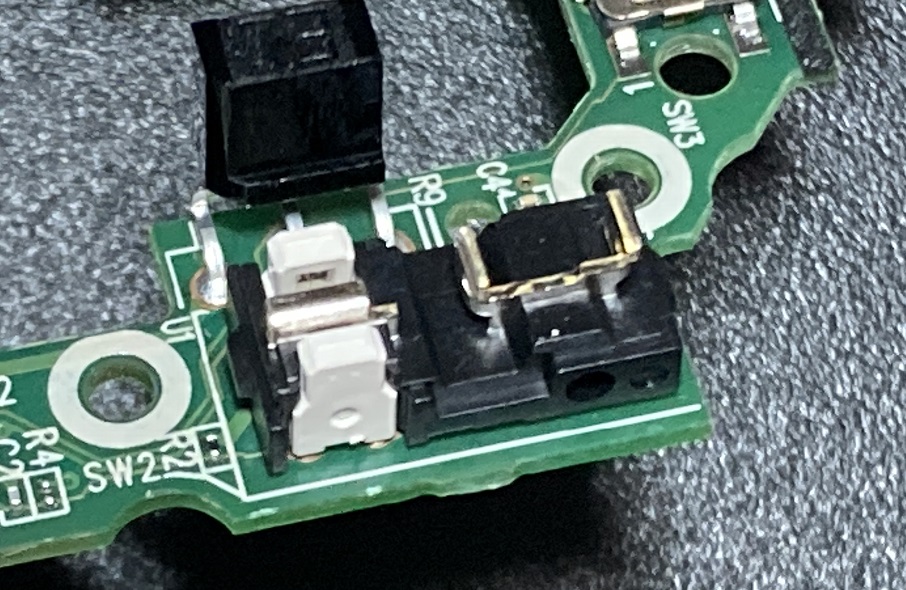

ホイールクリックはsmdボタン、チルトクリックはタクトスイッチ。

ホイール自体の重量が軽くなっており、フリースピンでの回り方が軽くなっていた。

チルトクリックは軽くできるためゲームプレイに支障をきたさず入力ができそう

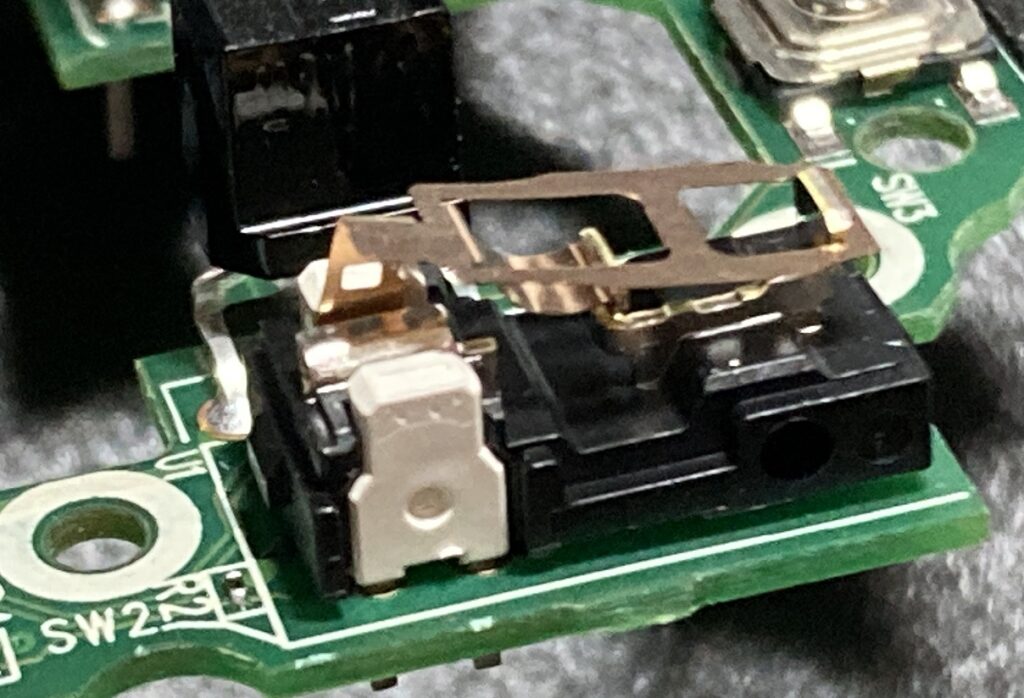

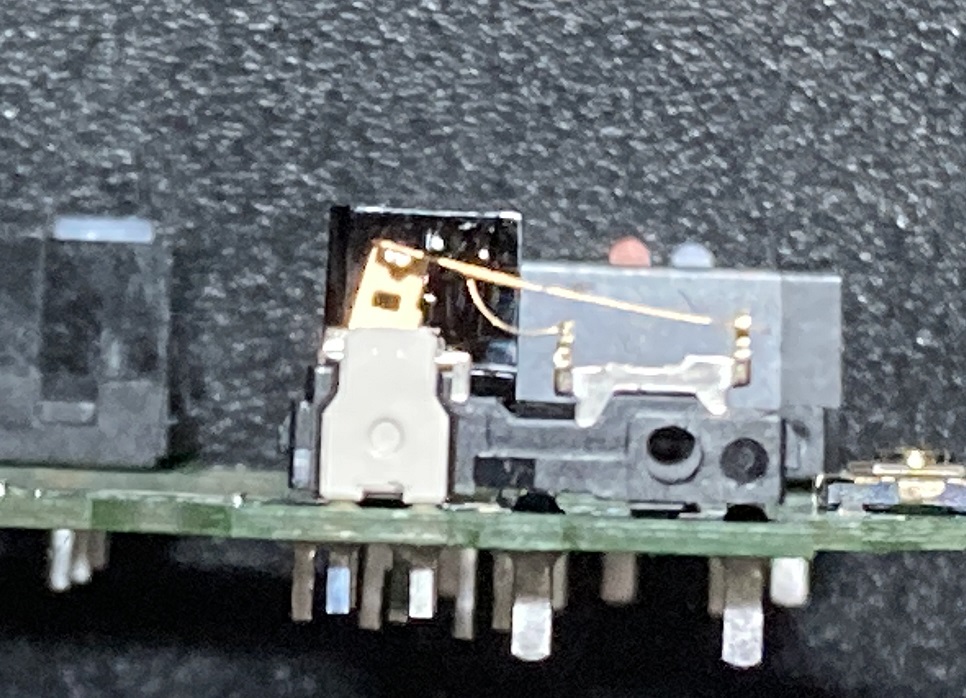

クリック

新しく搭載された光学式のLIGHTFORCEスイッチ。およそ構造はrazer等の光学式マイクロスイッチと同じでクリックすると光センサを遮るような感じ

異なる点は光センサ側の遮光部分に天井がない事だろうか

クリック感としては既存の光学式マイクロスイッチの中では最も良いと思うが、光学式の枠からは出ないと感じた。光学式らしくプリトラベルが長くストロークも長く鈍いため連打が効かない感じは相変わらずである。

razerは改善するにつれてどんどん硬いクリック感になっていったと感じるが、こちらは明瞭感を増すことで光学式の欠点をごまかそうとしているように感じた。

しかしクリック感の粗悪なマウスよりははるかにまともなクリック感であり、有名メーカーでもクリック感の悪いものが割と多いことから考えると相対的にはアリなのではないだろうか。あくまで相対的に。

しかしクリック感がまともであるラインのマウスには及ばず、ましてや同社のG PRO heroなどと比べられるものではないし、クリック感の良いマウスと比較すると使用に耐えない。

個人的には光学スイッチが実用ラインに乗ったなとは感じており使えなくはないと感じる(razerの2世代光学式はきつかった)

光学式全般に言えるがチャタリングしなくなったという意味ではよい点といえる

クリックするとなんかバネっぽいビンビン音が聞こえる。ホンすれば関係ないけど。クリック感はうるさい。

サイドボタン

押し感はふつう

G7ボタン(トップの手前側サブボタン)は人差し指の指先で押すには遠く感じ、指を反らせ第二関節とかで押すイメージなのだろうか。浅く持つと押しやすいが逆に奥が押せなくなる。

G6(左サイド奥)はボタンが着脱可能で、

オフ(物理的に押せない)

羽根つき(押しやすいが誤爆しやすくもなる)

羽無しの

3パターンを選択することができる

ケーブル

typec

給電口は専用形状でなく多くのtypecが刺さるのはいいポイント。

バッテリー140時間持つらしい

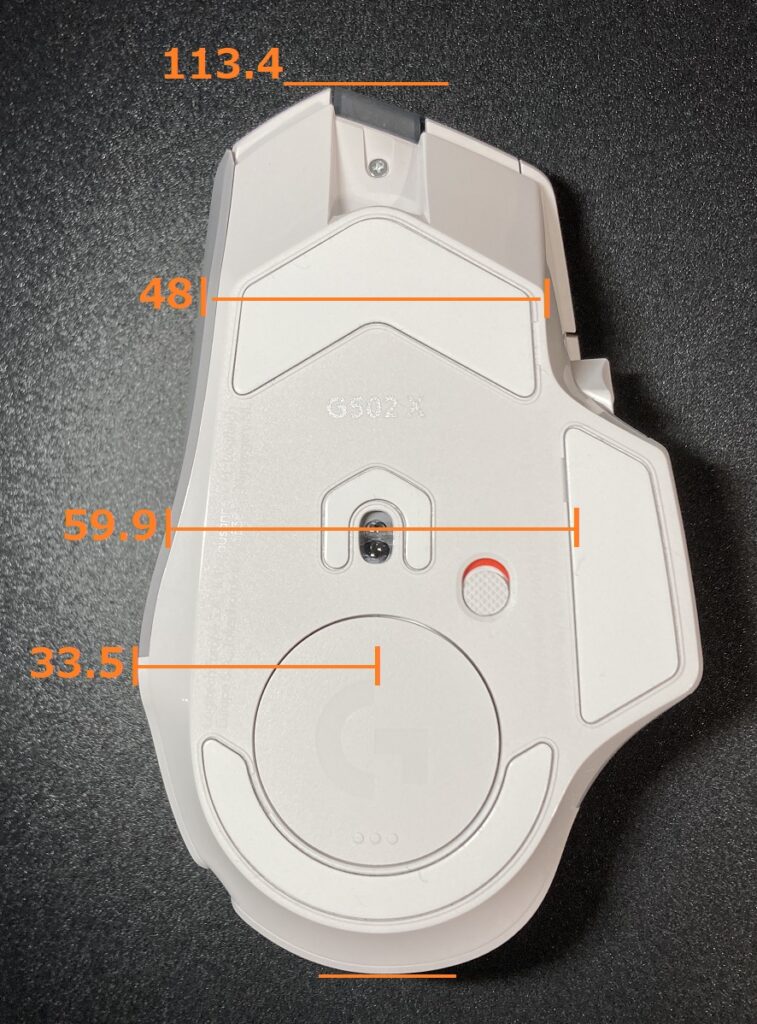

ソール

厚み0.8mmの白いソール。prox以前の黒いタイプとも、prox等の灰色のものとも異なる白いソールである。

灰色のものはだいぶ硬度があるイメージなのだが、それよりは硬度が低くなったように感じる。(灰色の剥がしてもうないので定かではない)

ソールはふちが盛り上がっておりエッジ処理されていることが分かる。またしっかりふちのみ盛り上がっており波うちなど無くよい品質であると考える。

ふちのみの接地面であるため滑りを使用時期に対して安定させたい人はマスキングして紙やすりの上で転がすといいと思う

センサー周りは彫りが深く、実際はソール部分よりも厚さが薄いのと同じである。

なおpixart社はセンサー回りのソールについてこのように言及している:Mouse feet should be placed close to the opening to stabilize the surface within the FOV of the chip

また純正ソール状態でDPIは2%程度設定値より低い。DPIずれを気にしてしまう方はゲーム感度を2%上げるかDPIがぴったりになるまでやすりでソールを薄くするとよいのではないだろうか?

DPIずれを気にする意図が私はよくわかりませんが。

センサー

LODは1 mm未満と短く設定されておりまた持ち上げた際の切れもよい

ポーリングは安定している。なんなら私のpcの不安定さの方が出ているような

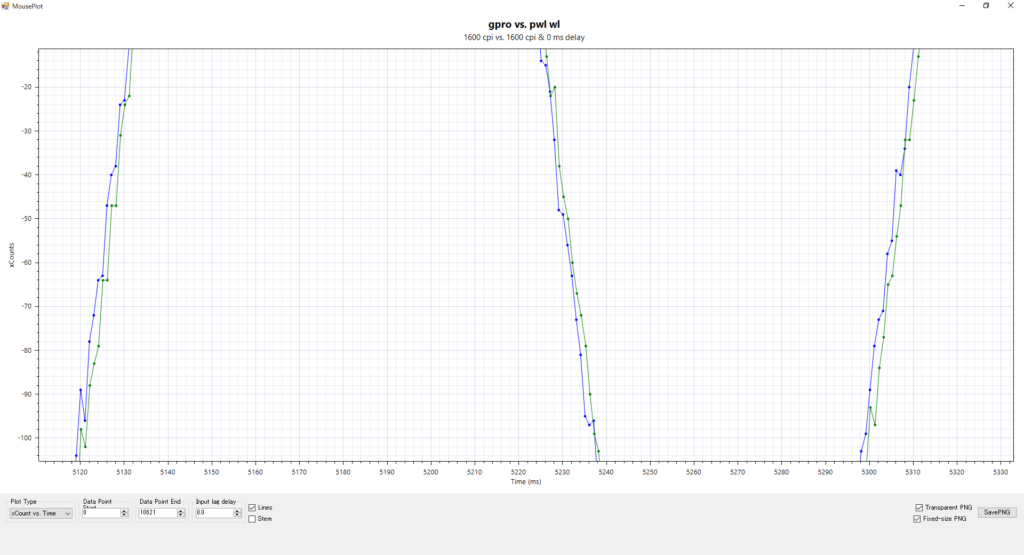

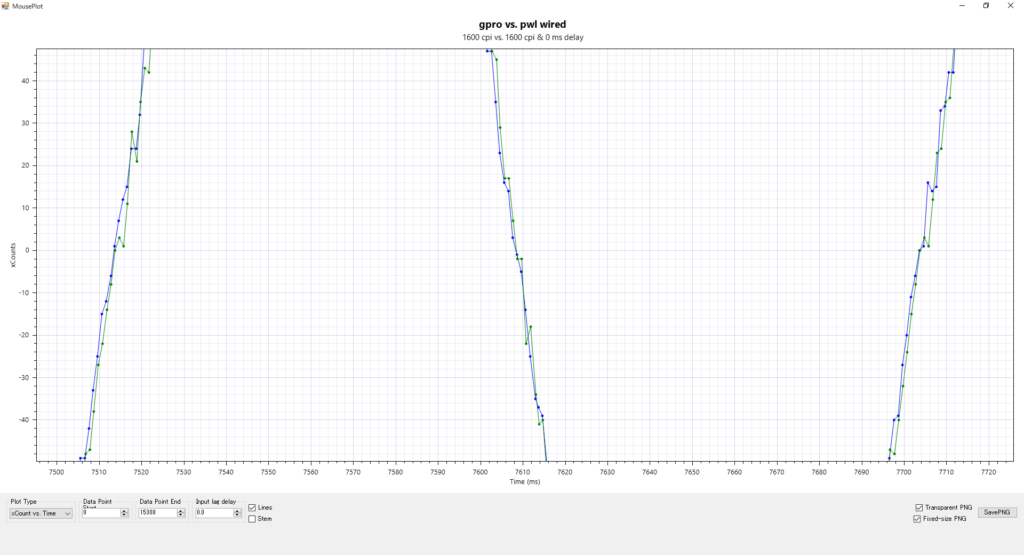

センサー性能についてxcountで簡単に見てみました。いうまでもなくネガティブアクセルなど無し。有線接続ではgprohero同等でした。

無線接続ではmousetesterのxcountで0クロスポイントを見てみると多少ずれているような感じです。delayを0.5ms程度入れたところ一致するぐらいでしょうか、センサー遅延は1ms未満と言えそうです。

クリック遅延は各社有線無線でほぼ差がなさそうなのでまあ海外のサイトなど見てもそのことが分かると思います。[マウス]クリックとセンサーの入力遅延を測定してみる (tsuiha.com)

また無線性能もprox世代となり強化されていると考えられます(少なくともpro wirelessよりは強化されている)g502wl持ってないので明言できませんが

私にとっては1ms切るかどうかがパフォーマンスに明らかに影響を及ぼすかのラインである事をkovaaksで経験しているので0.5ms程度であるなら無線運用でもいいと考えています

また放置後の復帰も他社無線マウスと比較すると早く、作業用マウスとしても操作にストレスは感じません。ワンテンポ遅れる感覚がかなり薄いです。

ソフトウェア

ghubで設定

基本的な設定変更のときはOMMの方が楽に設定することができる

グリップ

重さ

公称値

有線:89g、無線:102g、RGB:106g

と有線モデルの方がバッテリー分軽いです。

g520は重いのもよさと考える人も割かしいると思うので何ともですが、G502と比較して軽量化されています。

個人的には重さは502の個性とも思うので、従来の重さのままでもよかったかなと思う部分もあります。

コーティング

プラ部はいつものマットな感じ

サイドはラインテクスチャの入ったラバーが張り付けられている。

個人的にはラバーのグリップ感が好きではないので、剥がしてグリップテープを張り付けた。上から貼るのでもいいかもしれない。

かぶせ

502では指を伸ばしてぐリプしやすかったが形状が変わり指を伸ばせなくなった

つまみ

右サイドが逆台形になっているため持ち上げやすく接触面積も増え502よりしやすくなったかもしれない

つかみ

逆台形であるため、第二関節を曲げ気味なつかみもちがしやすくなったと感じる。

かぶせからつかみ向けにチューニングされたようにも感じる。

わしづかみなグリップであれば502塗装形状の印象は変わらない

G502との比較

重さ:軽くなった

値段:高くなった

メインスイッチ:機械式から光学式マイクロスイッチへ

サイドボタン大きくなり押しやすくなった?

無線性能:強化された

形状:

303→303shroudeditionで中央部横幅が広くなり逆台形が強調されたのと同じ意図を感じる。中央部の幅が広く出っ張り、比較的フロントのボトム幅が狭く感じる。

502では右サイド指を伸ばすようなグリップができたが502xではし辛くなり、gproheroや303系のような指を逆台形面に合わせて曲げるようなグリップが合うように感じる。

g502から買い替える?

スイッチが機械式から光学式へ変更されクリック感は劣化したと言える。チャタリングが起きないと言えば強化されている。この点について個人的にはG502heroの方が良い。

形状が変更されている。一定のつかみ持ちユーザーは新形状の方が好意的に感じるかもしれない。

G502有線→G502X有線:性能は変わらないしクリック感が悪化しているので買い換える価値は薄いと感じる。重量は軽くなる。新形状の方が好きならアリ。

G502WL→G502XWL:無線性能が強化されているためア価値を感じるならアリ

光物が好きな人はG502X PLUSへの買い替えはありだろう

502系ユーザーが壊れていないのに高い金払って買い換えるほどかというとそこまでではない気もします。クリック感悪いので。無線を見れば買い替えをお勧めできますしそれ以外であれば金の無駄であると感じます。

おわり

Logicoolも光学式に移行とのことで期待していました。期待通りではありませんでしたが、光学式マイクロスイッチとしては現状最良のものを出してきたなと思います。あくまで光学式の中ででしかないですが。

気になる点は光学式スイッチぐらいで、クリック感はベストではないですが多くの人は気にしていないでしょうし無線性能含め形状もG502WLよりこちらの方が好みです。

これと言ってbadな要素はなく、既製品の中で502Xはかなりお勧めできるマウスなのではないかと思っています。重さはむしろいかしていけ?

また形状のカスタマイズが303shroudeditionと同じものを感じ、そういう方向性なのかなと勝手に思ったりしました。

あやふやなことばかりですが、つまりクリック感という概念を持つ人以外にはお勧めできるということです。

形状さえ合えばどの要素とってもLogicool Gは強いですね。

多ボタンユーザーにはかなり有力な選択肢に感じます。

個人的には欠点は見当たらないけど、ダウングレードされたクリック感はなんとも言えない気持ち。可もなく不可もなく、使っていて不満もないけど使っている理由もまたないのである。

-

[マウス]クリックとセンサーの入力遅延を測定してみる

マウスの応答速度はFPSゲームにおいて大事な要素です。

簡単で手早く行える方法でゲーミングマウスのセンサーとクリックの測定をしてみました。

はじめ

遅延があるないと表現していますが、相対的に少ない、多いという意味ですのであしからず

マウスの遅延

マウスの遅延を測定している人たちは調べれば出てきます。そこで結果は公開されていますが、実際に試してみて納得したいところです。

クリック遅延でよく知られているデータはここらへんでしょうか。

- Our Mouse Control Tests: Click Latency – RTINGS.com

- Click Latencies | last updated 4 Oct 2022 – Google ドライブ

また検証をせずとも、入力遅延はエイムゲームでの感覚やスコア比較のみで十分どれが優秀なのか判別できてしまうモノではあると感じます。

そのため熱意を向けていないのであれば、簡単でかつ時間もかからない雑測定で検証しなければ割に合わないとです。

当記事では簡単にできるマウスの入力遅延比較方法を紹介します。ぜひ手元のマウスで比較し発信してみてください。

測定方法としてはマウステスターが簡単にマウスからの入力データを得ることができるため採用します。

無線マウスの遅延

わざわざ言うことではないかもしれませんがデバイスに興味がない人は無線マウスは有線と差がないと思い込んでいる人が割と多いです。

無線接続は単純にドングルをpcに有線接続して行います。よって無線は無線+有線でPCに接続されていることから有線と全く差がないあるいは有利であるなんてことはあり得ないとシンプルに考えればわかることです。

ドングルを直接刺したときケーブルを信号が伝搬する時間分得すると思う人もいるかもしれませんが、電気長はせいぜいμsのオーダーであると思います。

マウステスター

マウステスターの解説についてはpiaknowさんがまとめていますのでご一読されてはいかがでしょうか。投げます。

MouseTesterの使い方をまとめてみた – 🥕🥕 (hatenablog.com)

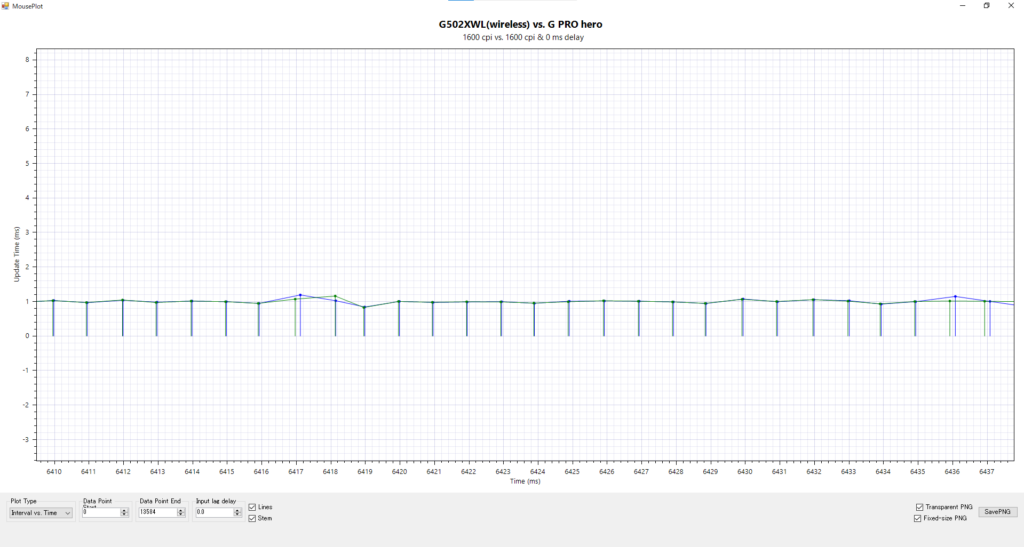

計測に使用する項目について簡単に説明しておきます。

- dual devices

2つのマウスについてぞれぞれ別に入力を計測し表示することができます。青が1個目、緑が2個目のマウスの波形になります。

- interval

マウスのポーリングのスパンを表示します。ポーリングレート1000Hzだとしたら1msがインターバルになります。インターバルは単位がmsですから周波数Hzよりもこの場合向いているといえます。

当記事ではmousetesterが絶対的に正しいと仮定し検証を行うものです。

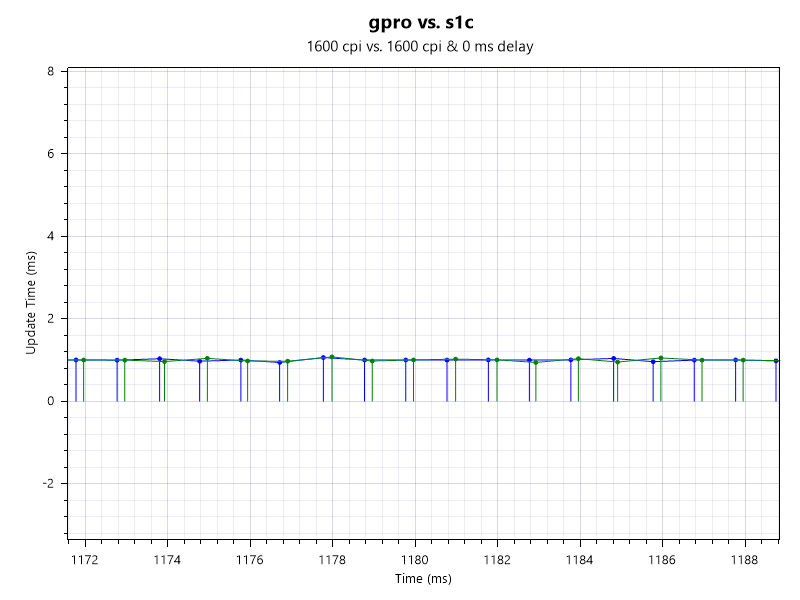

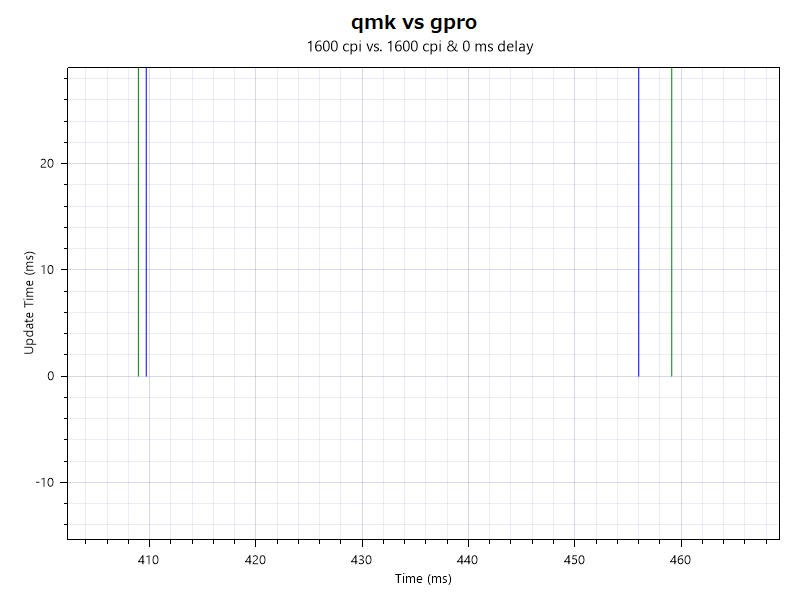

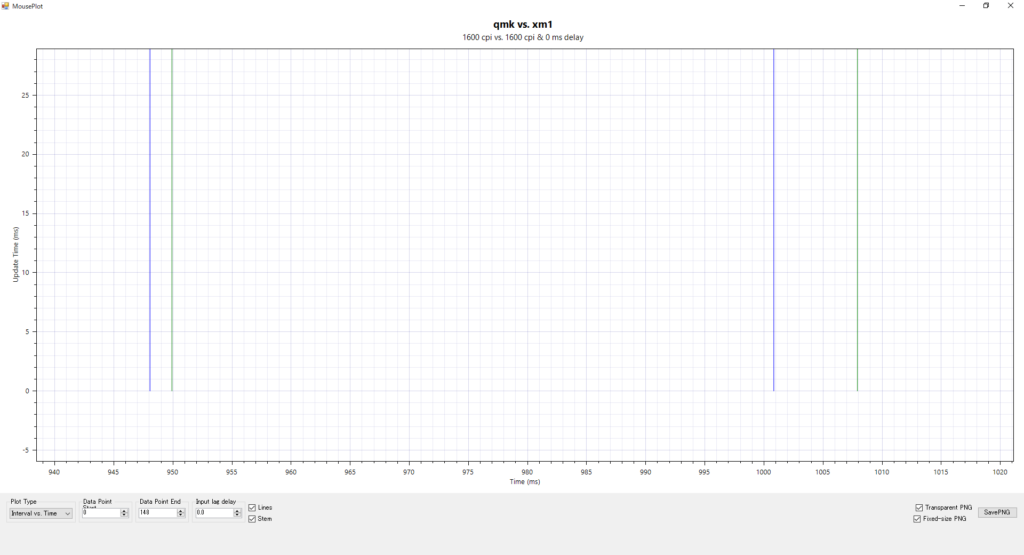

例として以下に2つのマウスを適当に動かしたときのintervalを示します。

ポーリングレート1000Hz設定なためおよそ1msごとにデータが入力されていることが分かります。

また上では青(gpro)が0.2ms程先行して入力されていますが、下ではs1cが先行して入力されていることが分かります。

2つのマウスは同時にポーリングされるのではなくどちらかが先行するものであり、またUSBを再接続するまでこの順序は不変であります。

今回の測定において1ms単位での遅延を対象としていますので、結果への影響は小さいと判断し考慮しません。

- xcount

マウスがポーリングごとにpcに送信したマウスの移動距離になります。つまり左右に振った時の波形の振幅が0の時にマウスは静止しているということです。積分していくとマウスが実際に動いている軌跡となります(xsum)

クリック遅延

マウスの遅延について言及されるとき一般的にはセンサー遅延でなくクリック遅延を指すことが多というか99%そうです。最近の無線マウスの潮流でセンサー遅延意識する人も少しづつ増えてきてはいるでしょうか。

まずクリックタイミング系のエイムゲームをプレイすることでクリック応答の良さはかなりはっきりと差を体感できてしまうと感じます。(測定するまでもない!)

当然ですがフルオート射撃中はMBおしっぱなので、クリック遅延がパフォーマンスに影響を与えることはありません。

またクリック応答自体、明らかに遅いのでなければクリックタイミングに慣れてしまう部分があるとも感じます。

何よりクリック遅延!という割にはクリック遅延の大きなマウスが当たり前に人気であることから実際大して気にされていないように感じます。

数値としてはデバウンスタイム0~10ms程度の応答速度の幅を持ちマウスが流通していますがクリック遅延がやばいという話はあまり耳にしません。がセンサー遅延が10msもあったらやばいと皆さん感じるに違いありません。

また応答速度を速めた結果チャタリングが頻発しデバウンスタイムを大きくするという話はよく聞きます。クリック遅延=デバウンスといっても過言ではなく、いかにチャタリングを起こさずにデバウンスを0に近づけるかあるいは0にするかであります。

その一つの答えがまずクリックされた時点でpcに信号を送り、その後デバウンスタイムを設けることです。下記参照のこと

2つ目にみなさんご存じ光学式スイッチ等、機械式マイクロスイッチでない機構の導入です。光学式マイクロスイッチに関しては機構的にもカチッと接点が当たった瞬間でなく、カチッとばねが落ちていく途中でクリックされますので、感覚としては機械式マイクロスイッチよりもわずかに速いと感じることかと思います。

個人的にはデバウンス0の時点でそこから早くしようがありませんので、機構的な工夫とクリック感の両立がなされていくとよいなと感じます。(クリック感という点において機械式マイクロスイッチにまだまだ分がある)。

クリック遅延にこだわるのであればデバウンスタイムが0のマウスを使用しましょう、それだけです。(実際にはikari等の例外がありますが)

センサー遅延

体感としてセンサー遅延があるものは明らかにパフォーマンスが落ちます。通常の有線と比べ1ms以上遅れるものはFPSに適切でなく、2ms以上遅れるものは論外であると私は感じます。

センサー遅延はエイムゲームで有線無線切り替えながらスコアを比較してみれば1msの違いでも差が出てくると思います。それで無線の方がスコア高いんだがというのならば無線を使用すればよいと思います。遅延があろうと強いほうが正義です。

センサー遅延があるとモニター上で視点が遅れます。1msの遅延がどの程度かモニターの許容遅延を例にしてみます。1/240Hz=4.2ms、1/360Hz=2.8ms 差はおよそ1msです。

つまり360Hzモニターを使用し1msセンサー遅延があるマウスを使用している人と、240Hzモニターを使用しセンサー遅延がないマウスを使用している人は同じということです。高価な360Hzモニターを買ったにもかかわらず遅いマウスを使用することでアドバンテージがなくなってしまっています。

実際にどうかではなく一つのものの例え、イメージでしかありませんが1msというのはそれくらいの時間です。

視覚的に遅延が生じるセンサー遅延に関してクリック遅延よりも私は重要と考えています。

多くのまともな有線マウスはそもそもセンサー遅延の差がほぼ0です。なのでそもそもセンサー遅延を問題視する必要は本来ないわけです。しかしちらほらとセンサー遅延があるマウスは存在し、それらが割と普及しているわけです(fmやdm、glorious等)。

なので有線マウスにおいてはセンサー遅延が小さなものを、ではなくセンサー遅延のないまともなものを使用しましょうというだけです。

無線マウスにおいてはより小さな遅延のものを、という話になりますが現状Logi一択であります。今後に期待です。

マウスの初動遅れ

初動における測定ではこの遅延分がプラスされるため考慮する必要があります。

マウスが動いている状態(常時pcと通信している)と、マウスを動かし始めあるいは止まった状態でクリックするとき(入力時点でpcと通信していない)とで入力速度に差があるモノがあります。

特に無線マウスで顕著です。いくつか手元にその手のがあった気がしますがどのマウスか忘れました。

初動遅れによる悪影響としてはエイムを置いているときなどでしょうか。基本的には考慮する必要がないといえます。

また見方によっては低ポーリングレートや低DPIも初動が遅いということができるかもしれません。

また無線マウスにおいては作業使用時等、スリープからの復帰が瞬時でなければストレスが溜まります。無線マウスは多く所有していないためわかりませんが、とりあえずLogi使っとけばいいのではないでしょうか。

クリック遅延の測定

測定系

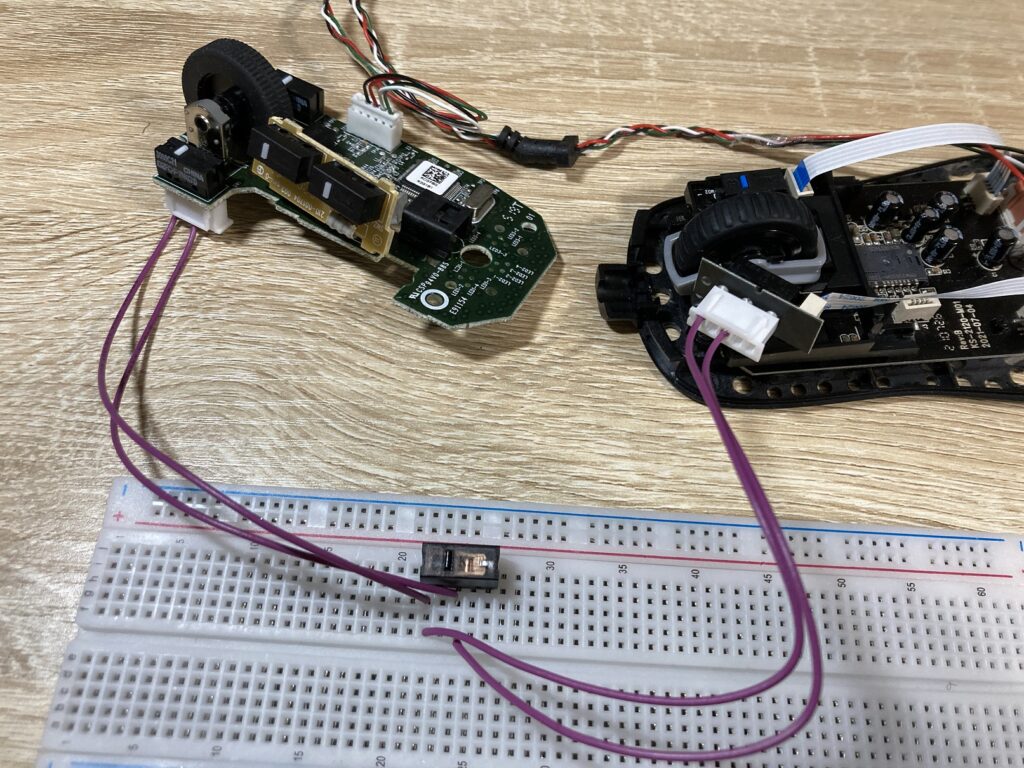

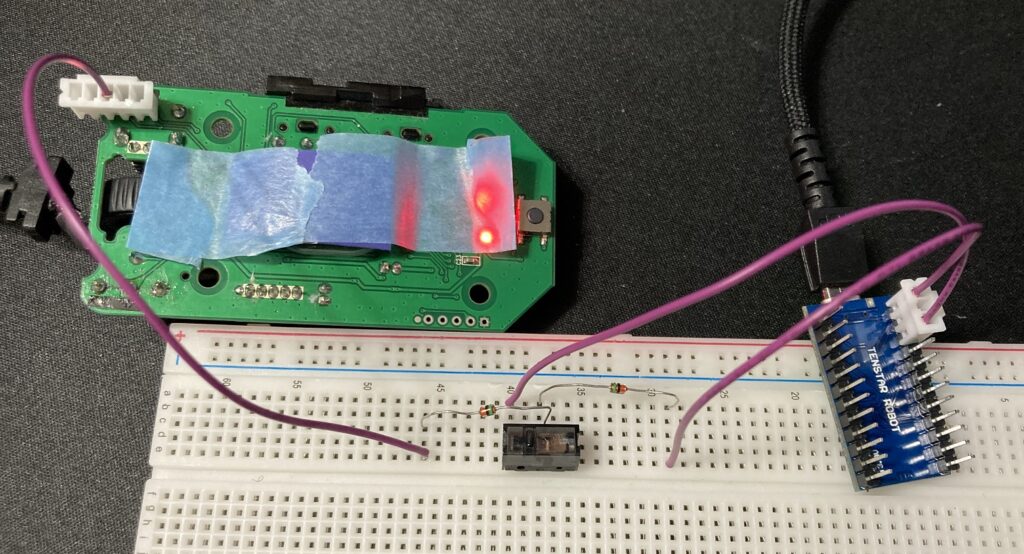

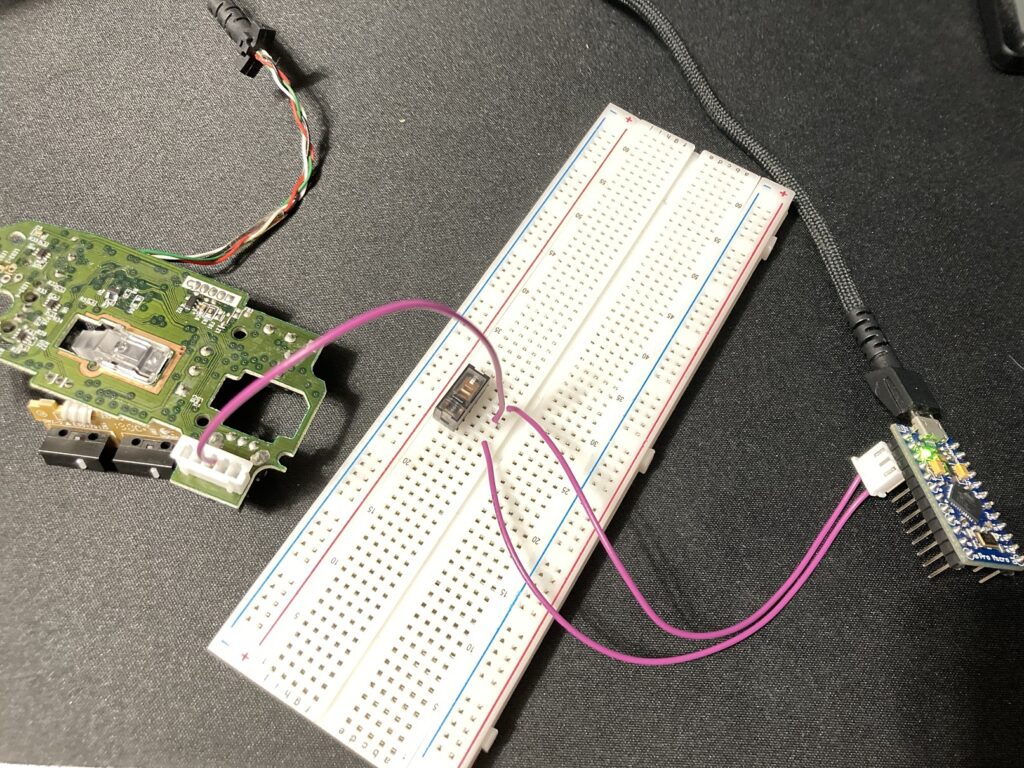

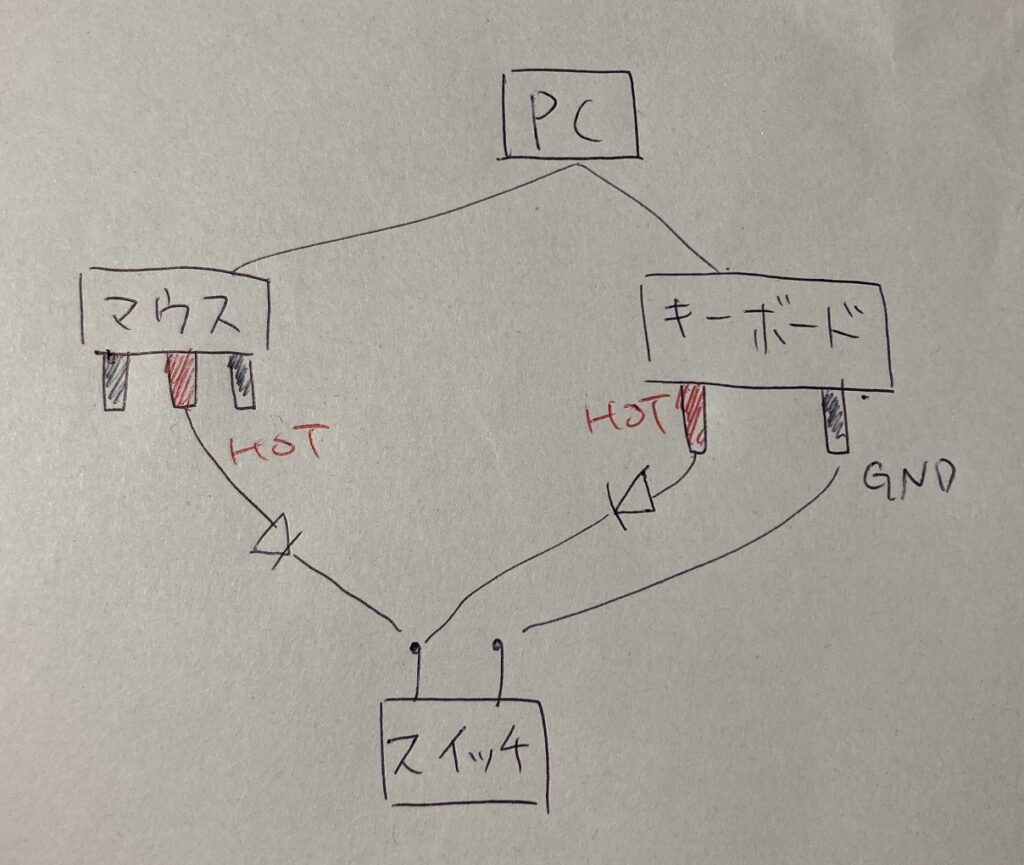

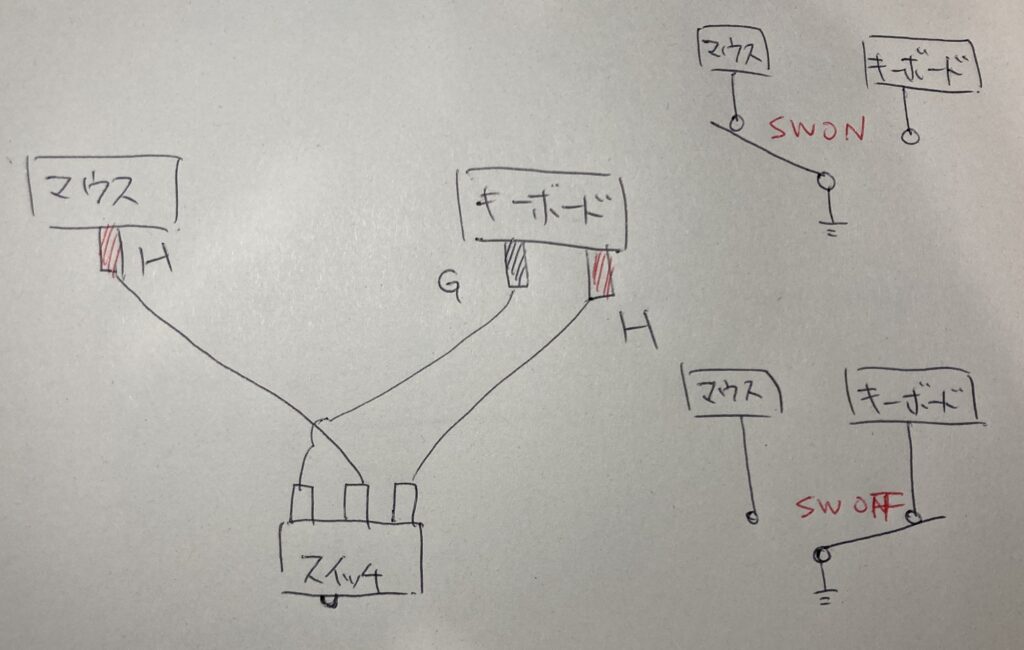

多くのマウスではマイクロスイッチの中心ピンがHOTで5V、先頭のバネにつながっているピンがGND、手前のスイッチオフ状態でバネと短絡しているピンがGNDもしくははんだ付けされていません。

スイッチを押し込みHOTがGNDにshortするとクリックが押される仕組みです。

例外としてはSSのikari、egg、logi等で、HOTをGNDに落とすだけの方式ではないです。

クリック遅延を比較するには同時にクリックしてやればいいわけです。そこで、外部に同時クリックするためのスイッチを設け、そこにHOTとGNDをそれぞれ同時にクリックされるようにつなげてやればいいですよね。

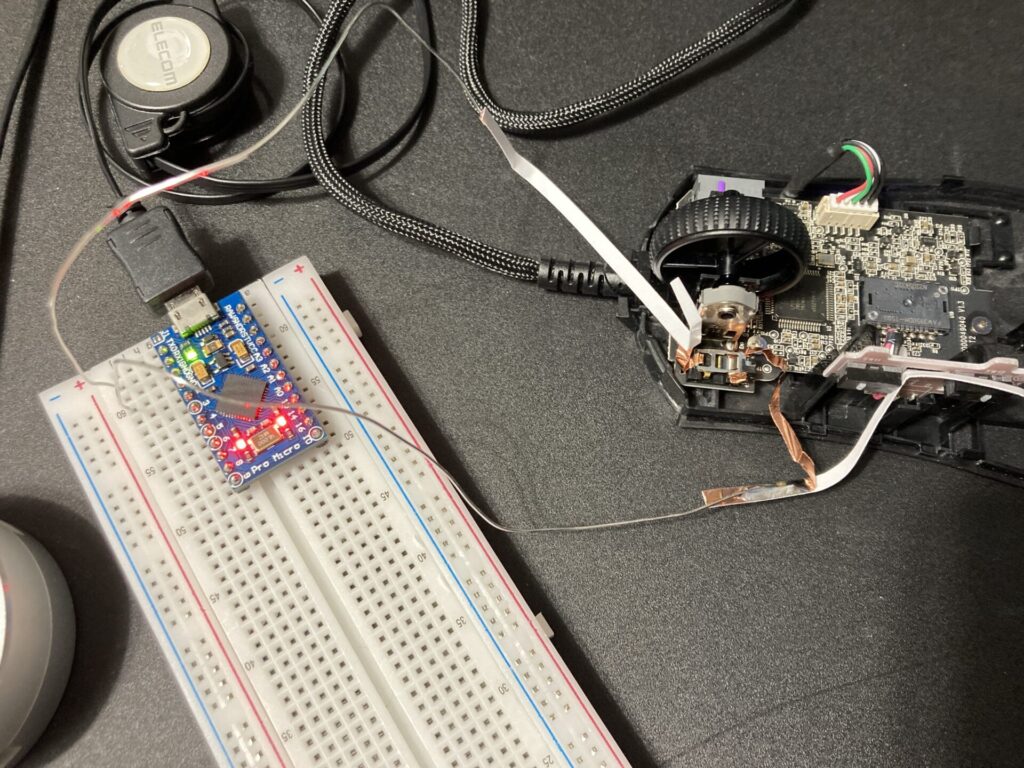

押しやすくブレッドボードとマイクロスイッチ用意していますが、最低限必要なものはリード線だけです。

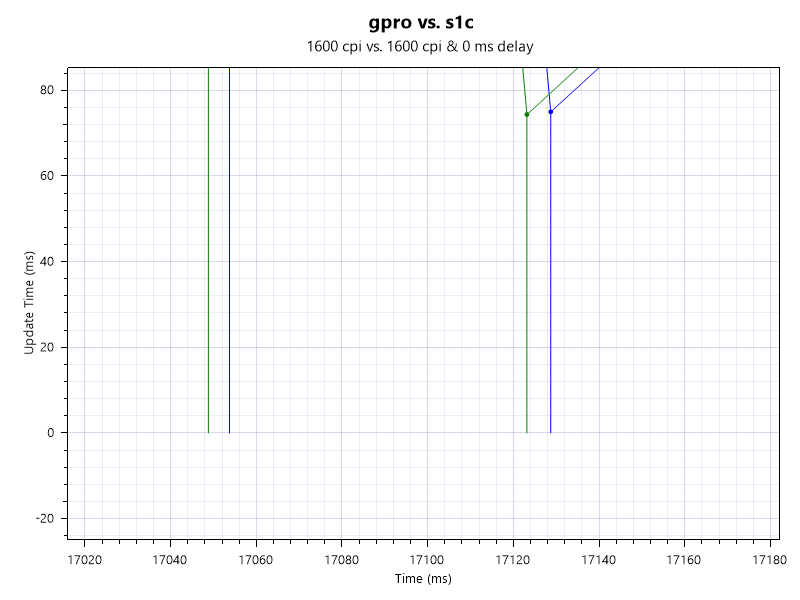

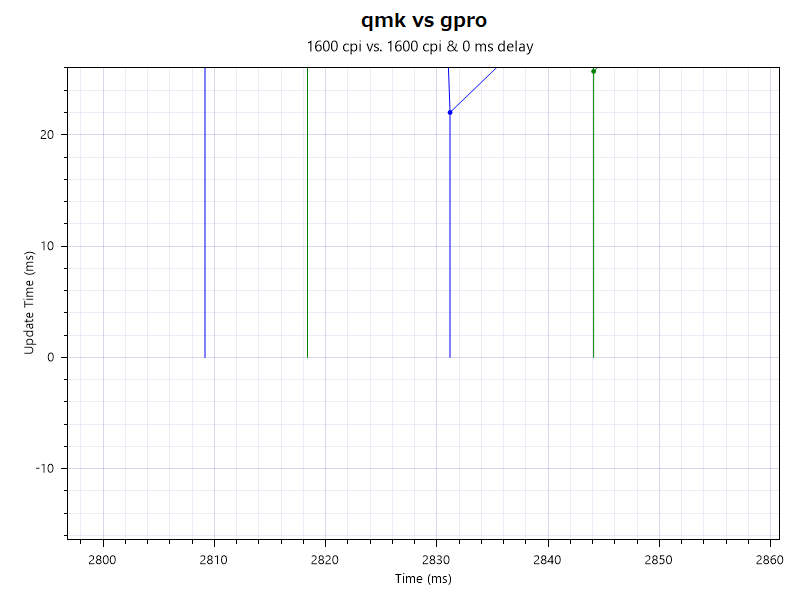

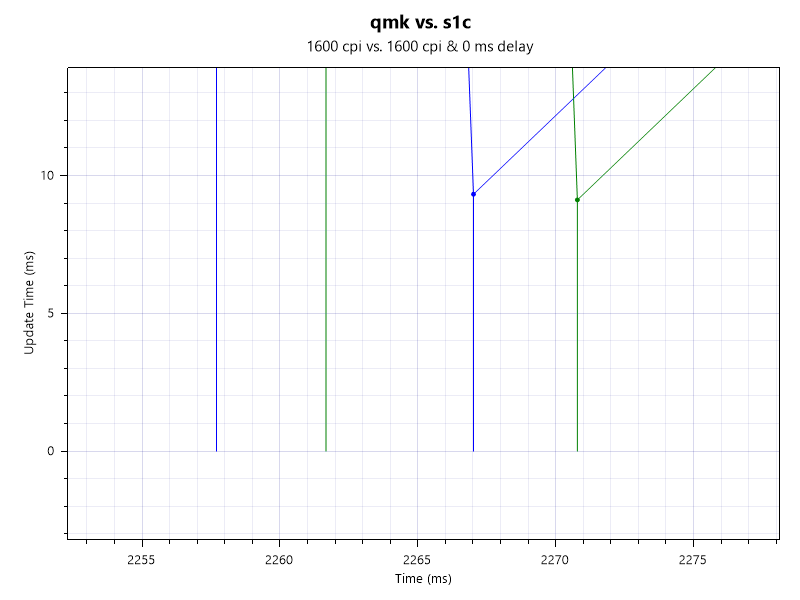

実際に同時クリックしmousetesterで記録したものがこちらになります。dual devicesモードでintervalの波形です。

青がgpro、緑がs1c

x軸左の17050付近がpress、右の17120付近がrelease

y軸75msの点がクリック入力されたhold時間です。

このようにintervalでマウスの信号を受け取った地点をプロットすることで、送信されたクリックのpress、release地点を知ることができます。

この結果を見るとs1cの方がx軸時間が早いタイミングでプロットされているため、gproよりs1cの方がクリックがpress、releaseともに早いという結果とみることができます。(結果が正しいかは別として)

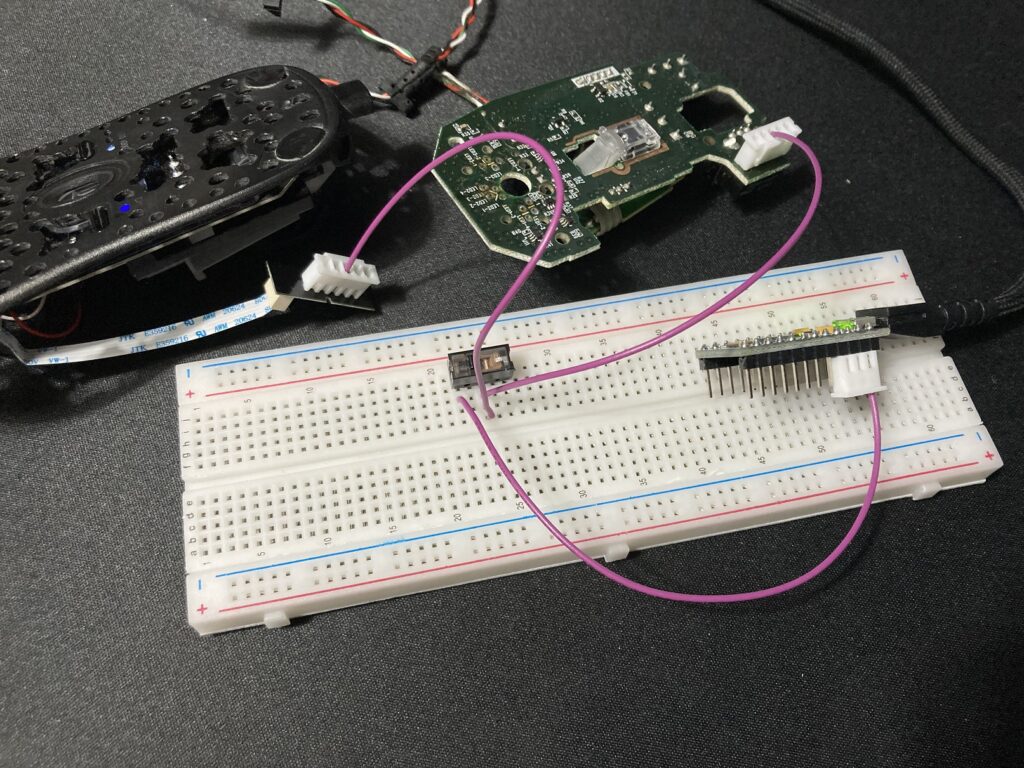

先ほどはわかりやすくマウスを繋げましたが、HOTがGNDに落ちればよいので、GNDは共通でよいです。

promicro(数百円で買えるマイコンボード)からGNDを取ってみました。これで各デバイスには線を1本だけつなげばよいです。

slam click fixを考慮する

gproやxm1のクリック応答が遅い結果となり??となっていたところ、Piaknowさんにアドバイスをいただきました。

logi、razer、egg、一部のcorsairおよびroccatのマウスはデバウンス減らしながらマウスを置きなおすときの誤爆(eggがslamclickと呼んでます)を減らすためにマウスが設置している時としていない時でデバウンスの方法を変えているのでそれが原因だという可能性があると思います

@Tw1tterIsGoodThe slamclick fix by endgame gear

センサー部分に蓋をして再度計測してみると結果が大きく変わりクリック応答が速くなりました。

デバウンスタイムを測定する

デバウンスについてはググって下さい。

クリックの誤作動(例えばチャタリング)を防ぐためにクリックされてから一定時間待機する、つまりデバウンスタイム分だけ余計に遅延するということです。

一つ一つマウス間で比較してもいいですが、promicroでqmkを用いた自作キーボードとして左クリックを入力するようにし、測定してみます。これによりvs promicroですべてのマウスをpromicroを基準として遅延時間を測定することができます。

このときqmkによってdirect pinでキー入力されるように指定されており、マウス同様HOTがGNDに落ちることでクリックが入力されます。

デバイス同士つながるの良くないかなと思ってダイオード挟んだりしてみましたがまあ別に変らんからいいかという感じ

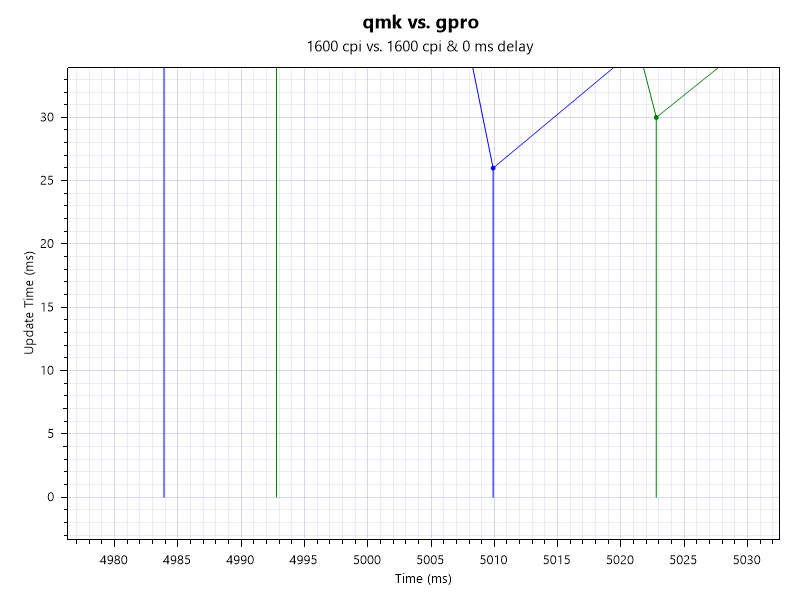

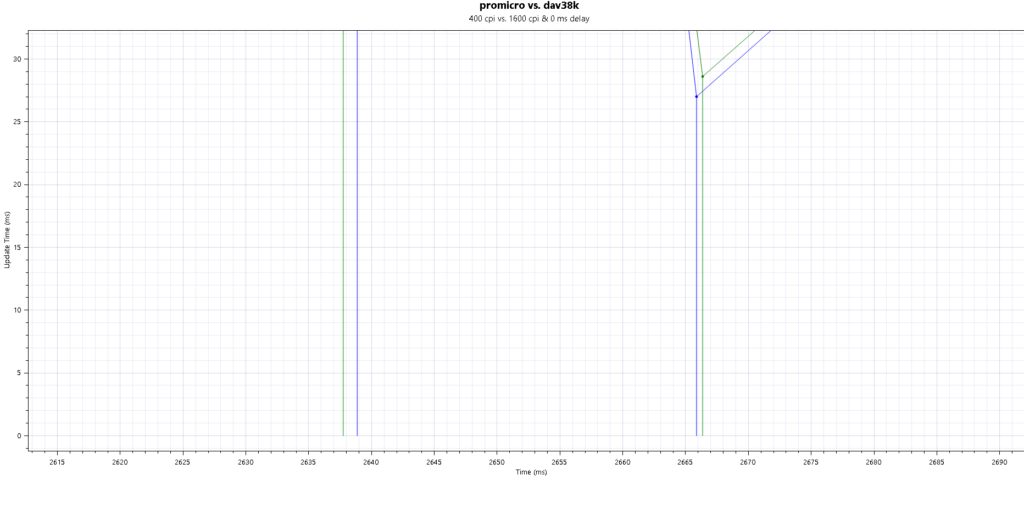

この時デバウンスタイムを増やすとどうなるのか見てみます。

qmk、自作キーボードの方をデバウンス0と10に設定し比較してみます

debounce time:0

debounce time:10

デバウンス0を見てみるとqmkの方が左側つまり早く入力しており、gproよりpressは9ms、releaseは13ms程度早いことが分かります。

デバウンス10を見てみます。pressはgproの方が早く、releaseは差が縮まっています。

デバウンスを0から10にすることで青のqmkが緑のgproに対し、x軸の右に移動つまり入力が10ms遅くなっていることが分かります。

デバウンスタイムによって入力が遅れていくことを確認することができました。

デバウンス=遅延が増える ということを確かめました。

また以降qmkはデバウンス0で使用し、qmkを基準として測定を行います。

またこの結果から、1keyデバイスではありますが、キーボードの方がマウスより入力が速いということが分かります。実際はキー数が増えるごとに遅くなっていきますがそれでも左手デバイスの規模であればマウスより早いです。

このことから、キーボードの応答速度の速さにこだわる人はそれ以上にマウスのクリック遅延にこだわっていなくてはおかしいです。

そうでなければ射撃ボタンをキーボードに割り振ることが必要ですよね。

キーボードだけ早さをこだわっても、デバウンスでクリックが遅いマウスを使っていてはちぐはぐで主張が矛盾するということです。

また、マウスのように常にセンサーで読み取った位置情報を更新し続ける必要はなく、スイッチが押された・離された時だけ信号を送ることから、キーボードのポーリングレートを高くしたところでマウスと比べ受けられる恩恵は少ないと言えます。1000hzにしたところで1ms周期で連続してデータを送ることがないからです。

逆に言えばポーリングレートを高く設定してもpc負荷は低いため設定上限にしてもパフォ-マンスへの影響は少なそうです。つまり、ポーリングレートが高いというのはキーボードの売り文句にはなりえないということです。

そう思うのですがどうなのでしょう。感覚的に高ポーリングレートの強い理屈がよくわかりません……無知です。

デバウンスと最低HOLD時間

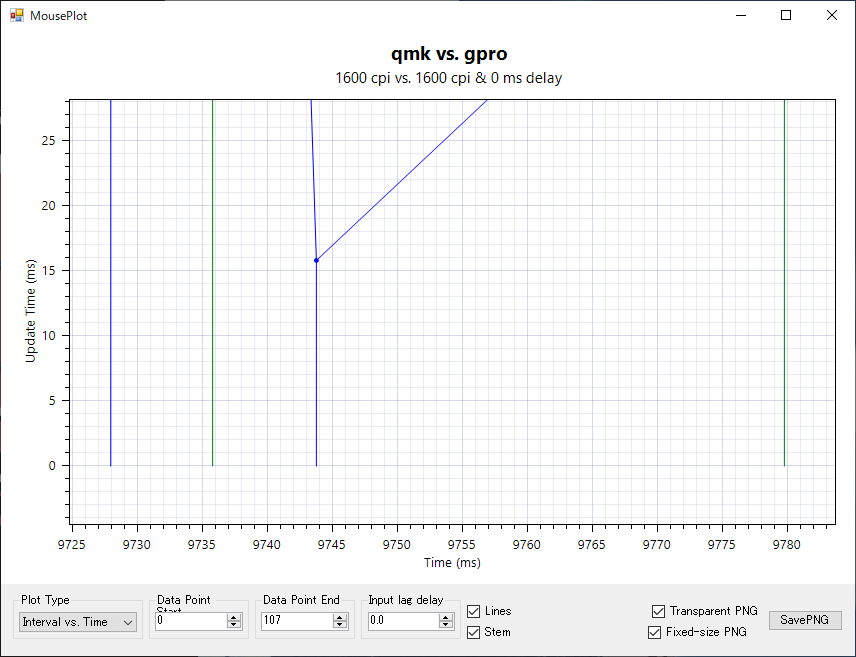

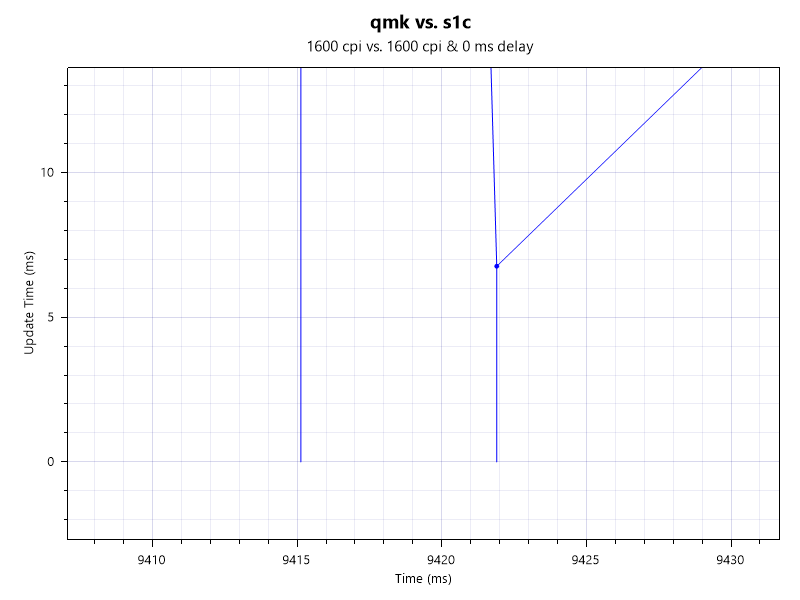

同じくqmk vs gproです。今度はスイッチを素早くクリックするとどうなるのか見てみます。

こちらは普通にクリックしたときの結果です

gproの方がpress9ms、release13ms程度遅れていることが分かります。これがgproのqmkを基準とするクリック遅延性能とします。(slam clickはここでは考慮しません)

この時クリック時間(押してから離すまで)は20ms程度です。

次に素早く、15ms程度のクリック時間の図を示します。releaseが先ほどと異なり大きく遅れていることが分かります。

gproはクリック時間が短かった際の最低HOLD時間として44ms程度が設定されていることが分かります。

他マウスは20-30ms程度のものが多かったため、比較的長く設定されていることが分かります。Logiはチャタリング報告が多発し、スイッチをomron G1に置き換えたことは有名ですが、ファームウェアもチャタリング対策としてこのように最低HOLD時間が長く設定されたのではないかと憶測ですが思いました。

次によりクリック時間をさらに短くクリックしてみます。

上図はプロットが青のみつまりqmkはクリックを行いましたが、gproはクリックを行わなかったということです。

下図ではgproもクリックを行い、pressの部分が見えています。

gproは(センサーがマウスパッドから離れているslam clickオンの状態)ではクリック時間7ms以下の場合、クリックしたことにはならないようです。

素直にみるとこれがデバウンスタイムであると考えることができます。

デバウンスタイム間押し続けなければ入力されなかったことになるのがデバウンスの考え方です。

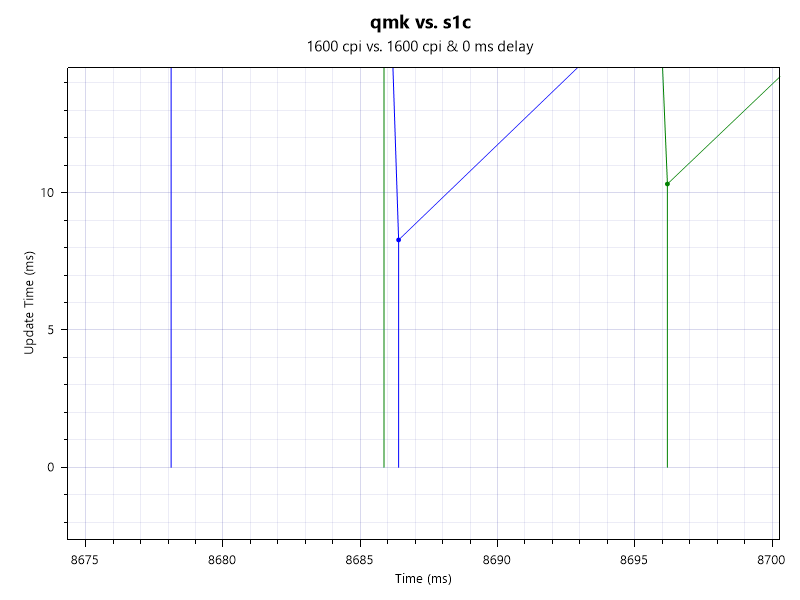

Zowie C のデバウンスタイム変更

Zowie Cシリーズはデバウンスタイムを変更できるようになりました。実際どうなのか見てみます。

まずs1cのクリック遅延ですがpress、releaseともに4ms程度という結果でした

このようにs1cのデバウンスタイム小設定では4msが設定されているようです。

4msのHold時間ではクリックが入力されていません。

4ms

5ms

デバウンスタイム大では7msに設定されているようです

またクリック遅延自体も3ms長くなっており、デバウンスが伸びた分入力も遅くなっていることが分かります。

7ms

8ms

また旧世代であるS2も測定してみましたが、デバウンスタイムは5ms、クリック遅延は2-15msの間で大きくばらつくという結果となりました。安定性という面でCシリーズの方が優秀であると感じます。

ここでデバウンスは5msであるのに、クリック遅延が2msの場合があるというのはおかしな気がします。これはこの認識しないクリック時間の短さがデバウンス由来でないか、この測定方法では正しく測れていないのか、OS側の処理としてそのぐらいの遅延時間を含んでいるのかもしれません。わかりませんが。

またこの時g pro heroが最低44msの間クリックすると押し続けられることと比較して、S1-Cはpress、releaseともに4msの遅延時間です。

このことからg pro heroのような仕様のマウスではpressが速いこととトレードオフでreleaseタイミングが連打時に限り遅くなるデメリットがあります。

高速連打した際につながらないことがあるかもしれません。

デバウンスを入力後に設けるマウス

zowie-cの結果(他のマウスでも測定済み)から、デバウンスタイムがクリックの応答速度を決める割合を大きく占めていることが分かります。デバウンス=qmk比遅れ時間

マウスでなくキーボードについての記事ですが、こちらが参考になると思います。

gproとxm1についてクリック応答が速く、デバウンスによって遅延していないと考えられます。

先述したslam click fixについてセンサー部に覆いをしたしてないで比較してみます。

覆いをしたとき、つまりマウスパッドに設置した状態であるときは+1msの低遅延な結果となりました。

覆いなし

覆いあり

xm1も同様でマウスパッドに設置したとき速い応答速度が得られました。

logi等々はクリック応答が根本的に優れていることが分かります。

マイクロスイッチの動作時間

測定系をちょっと変えて、qmkのHOTをスイッチオフの時に入力されるようにしてみます。

こうすることによって、マイクロスイッチをpressした際マイクロスイッチのばね動作分マウスが遅れ、

マイクロスイッチをreleaseした際ばね動作分qmkが遅れることになります。

これを先ほどまでの基準とした測定系と比較することでバネがどれくらいの時間でオンオフしているのか動作時間が分かります。

結果としては2msばねが動作する際にかかっていることが分かりました。スイッチによって変わるかもしれませんが

よって、単にHOTがGNDに落ちた地点でなく、バネが離れる地点でクリックするように設計してやればpress、releaseともに2ms程度クリック遅延を減少させることができそうです。

測定結果

複数マウスqmk比で測定結果を示します。ばらつくものは大体この辺かなという感じ。大量にサンプルとるのがよいのでしょうが暇があったらまた。

logiやegg等々はかなり早い入力となっています。zowie-cシリーズも及びませんがだいぶ優秀なのではないでしょうか。

同マウスの有線無線で比較するとLogi無線はクリック応答に差はなさそうです。

kinzuはどうしようもなく遅く許容できないと体感できるマウスですがminが20msを超えてきています。

クリック速度といえばikariという感じですが、qmkより速いという結果になりました速い。通信自体が異なっていそうですね

mouse press release gpro(センサー接地) 1 9 gpro(センサー浮かせ) 9 13 xm1(センサー接地) 2 7 xm1(センサー浮かせ) 14 14 s1c(debounce low) 4 5 s1c(debounce high) 7 8 vipermini(サイドボタン) 8 8 katana 13 13 prowl(無線)(センサー浮かせ) 9 14 prowl(有線)(センサー浮かせ) 8 14 303sh(有線無線)(センサー浮かせ) 8 12 kinzu v3 20-30 20-30 g302 4 4 ikari -1 -1 実際にやってみてください。複数マウスとリード線あれば比較できます

光学式マイクロスイッチの遅延比較

光学式マイクロスイッチを分解しバネとばねの底打ち部分に銅箔テープを貼り付け、

光学式スイッチのdav3 vs 機械式スイッチのマイコンボードで測定を行った。

ばらつきはあるのだが結果としてpressがdav3のほうが1~2ms早く、releaseがdav3の方が~1ms遅かった。

press, releaseで逆転しているのは、接点が底打ちする(機械式)よりもシャッターが光を遮る(光学式)位置のほうが高いためと考えている。

そのためこの手の光学式マイクロスイッチは物理的に入力検知地点が機械式マイクロスイッチより早いため応答速度が速い部分があると思っている。(その分releaseは機械式に比べ物理的に遅い)

またその物理的差異を加味してもdav3のほうが早く、実装の面でも既存マウスよりdav3はクリック遅延が少ないことがわかる。(手元のマウスでマイコンボードより早いマウスはsteelseries ikariのみである)

またsynapseでのポーリングレート設定にかかわらずクリックは8kHzで動作するそうです。

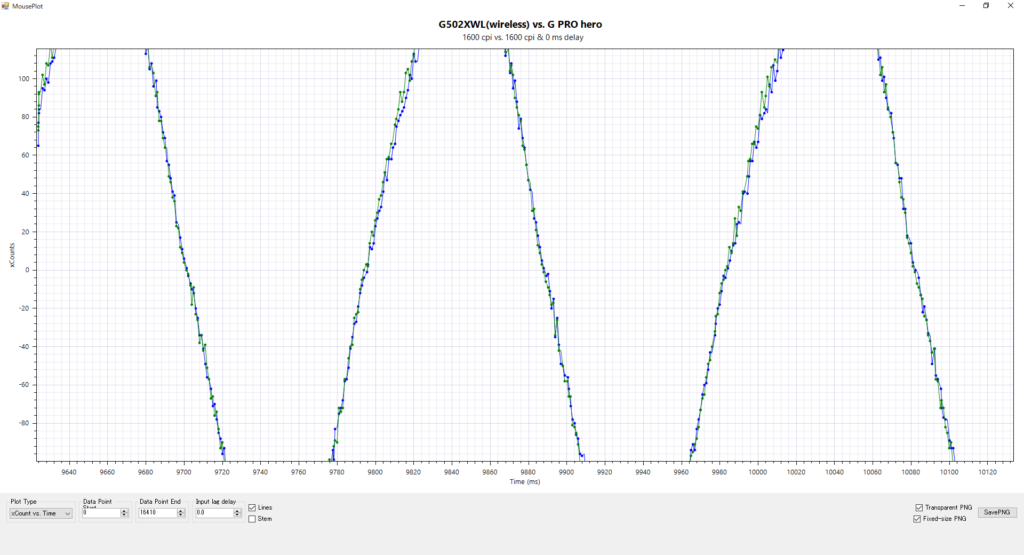

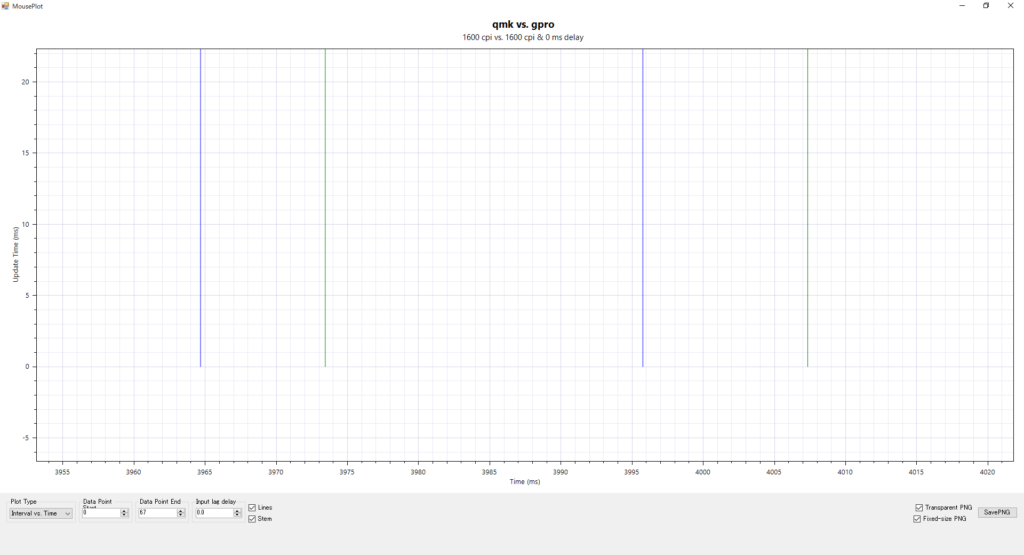

センサー遅延の測定

マウスのセンサー遅延をマウス間で比較してみます。

どうすればセンサー遅延が測定できるか考えるとマウスを同時に動かして、時間シフト量、ズレをみればそれがそのままセンサー遅延でなはずです。

よってmousetesterのdual devicesモードでマウスを2つ一緒に持って早く左右に振りx countを見ることでわかると単純に考えることができます。

実際にはxcountではそこまで精度が出ないのですが今回は1ms単位の遅延を観測するためこれで事足ります。

どこで見るかというと、振った切り返しの地点では同時に静止しているです。です。よってxcountが0になるタイミングは同じはず、です。そこを比較することで大雑把にセンサー遅延とします。

マウスの角度や振っている方向で変わってしまうので、y countも見ながら考慮します。が1ms以上の遅れがあると明らかに遅れてくるため、1ms以上の明らかな遅延を見る上ではそこまで気にせずともよいと思います。

性質上多分に誤差を含み、1ms以下はブレブレです。

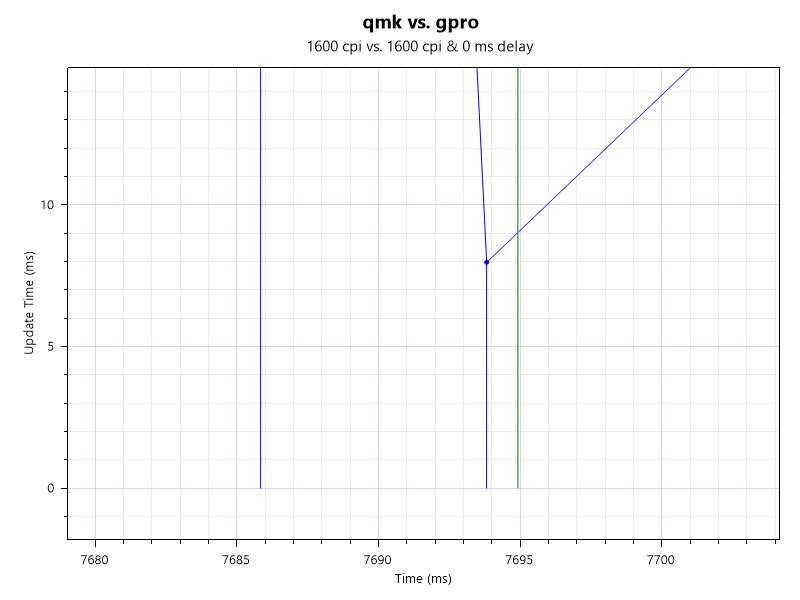

ここで一例としてgproとgprowirelessの有線無線を振り比べてみたいと思います。

上の無線接続では1ms程度明らかに波形がシフトしていることが見て取れます。

下の有線接続ではちょっと早かったり遅かったり重なったりで、無線接続と比較しセンサー遅延が1ms程度改善することが分かります。

またこの結果には初動遅れは含まれておらず純粋なセンサー間の差異とみることができます。

logiのxsl以降の無線マウスは有線との差が1msあるいは未満に抑えられています。(所有している)他メーカーは軒並み1ms以上センサー遅延があります。

有線でも例えばdm1fpsなどはセンサー遅延がかなりあり使えたものではなくdm1fpsを使ってる時だけパフォーマンスが著しくひどいと体感できるほどでした。

glorious等のソフトウェア共用の3360マウスも1ms遅延があります。共用ソフトのものは避けた方がよさそうです。

またmotion delayについてよりよく検証されている投稿がありますのでよりぜひ参照してください。

まとめ

- クリック遅延は基本的にデバウンス時間に依存している。よって入力後にデバウンスを設けているタイプのlogi等々が優秀である。zowie-cなどはそれに劣るが健闘している。

- センサー遅延は有線でも割と1ms遅れているものは多いためマウス変えてなんか調子悪いときはそういうこともあるかもしれん。まともなマウスを使おう

- クリックとセンサーで比較するとセンサーの方が先行して送信されている。logi等々の入力が速いマウスはほぼ同時であり、クリックとセンサーの感覚が合うと言えるかもしれない。

- logiの無線マウスを見たときクリック遅延にほぼ差はないがセンサー遅延には差が見られた。

おわり

マウステスターを用いたマウスのクリック・センサー遅延の測定についてまとめてみました。相対値で測定できるとサンプル数も必要なくどちらが速いか?を知るだけなら楽でいいです。

一緒に振ったりマイクロスイッチ同士をつなげたりで簡単に測れるので気に入れば各自測定してみて共有してください。

そもそも1msとかわからんやろという人はぜひエイムゲでスコアや感覚のサンプル取って比較してみてください。何か違いを感じられれば良いほうを採用し、変わらないのならば好きなほうを使えばよいのではないでしょうか。

自分の中で線引きを作りましょう。1msがわからなくても2msは?3msは?となるとここからはわかるというラインがあるはずです。

低遅延が正義ではなくゲームパフォーマンスが出るほうが正義ですからね。

いくらかの助言をいただきました。また多くの刺激を受けています。Special thanks to @Tw1tterIsGood

ご存じだとは思いますが測定装置を作成してセンサー遅延等検証されているpiaknow氏を追うと当記事のような大雑把さではなく、詳しいことが知れてよいと思います。

関連記事:FPSに適したマウスのDPI・自分好みなDPIの探し方

-

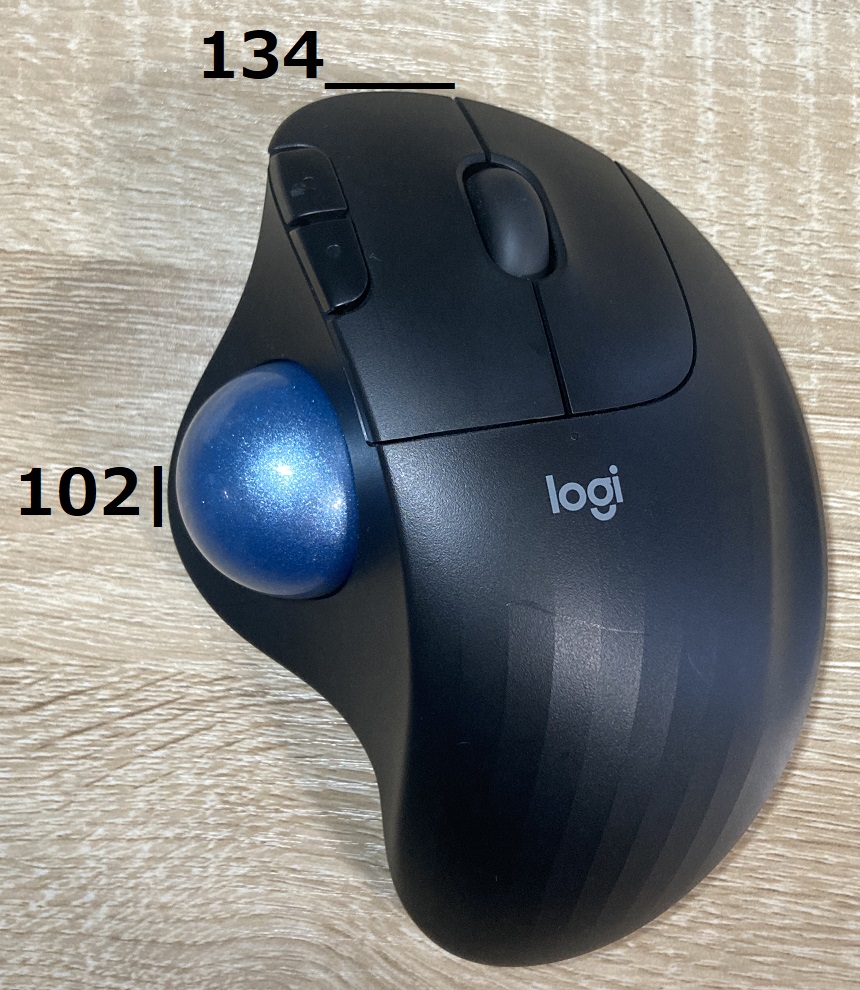

トラックボール・マウス

最近トラックボールをちょこちょこ試したりしてます

Logicool

ERGO M575 S

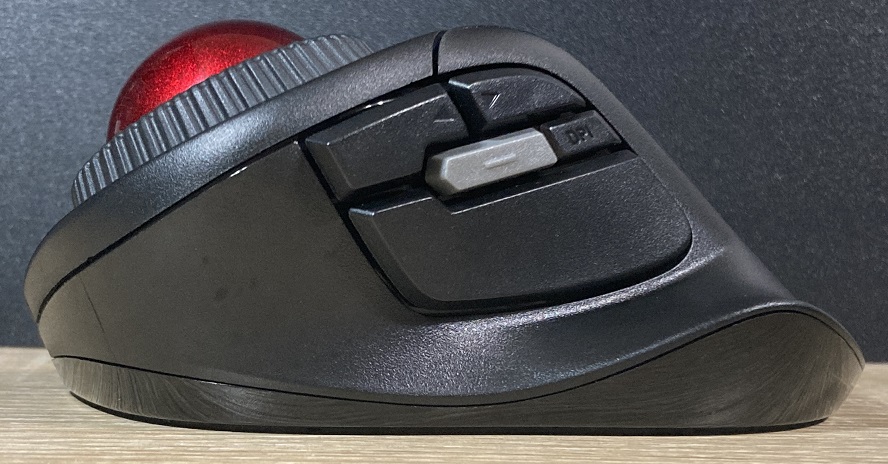

- サム型 35mm中玉 5ボタン トラックボール

- USBドングルワイヤレスで無線接続

- チルトグリップ形状 ホイール・マイクロスイッチもチルトしている。MBのしなり方向はややチルト具合より水平に近い。

- スイッチはメインがomron d2fc-f-7n、ほかは静音タクト。ホイールはkailh白エンコーダ

- マウス型のMBで根元も(重いが)クリックできる。MBにばねが仕込まれているがあくまでMBが浮かないようにプリトラベルを軽減させるためのよう

- 値段6kほどだがシェルのクオリティグレードは高くなくクリック感はふにゃふにゃ。スイッチ交換で多少改善しそうであった。

- センサーはロジの自社センサ。球が軽いのか滑走時の抵抗が薄く、動摩擦が小さいため相対的にも初動が重く感じられる。マイクロコントロールは向いていない。

- 親指型は縦のカーソル移動がしにくいためrawaccelなど使用して縦感度比率を上げてもいいかもしれない。

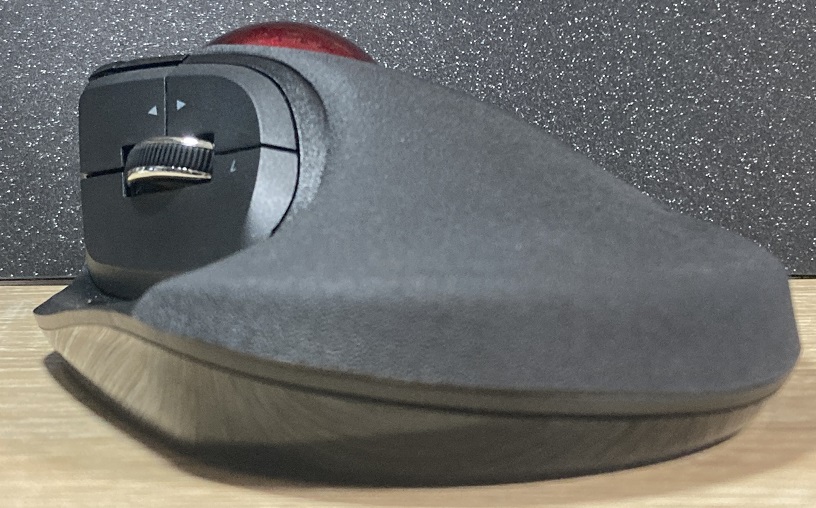

ELECOM

多ボタンなのは良いが肝心のボタン割り当てがオンボードに保存できず、設定ソフトウェアを常時起動させなくてはならない。

ゲームグレードと比較すると製品として値段なりとして見ても出来がちゃんとしていない感は否めない。

HUGE

- フィンガー型 52mm大玉 8ボタン+ホイールチルト トラックボール

- エレコム マウスアシスタント でボタン設定の多ボタンマウス。ホイールクリックは横方向かつ重く、非常に押しづらいので別のボタンに振った方がよさそう

- グリップはフラットからやや逆チルト

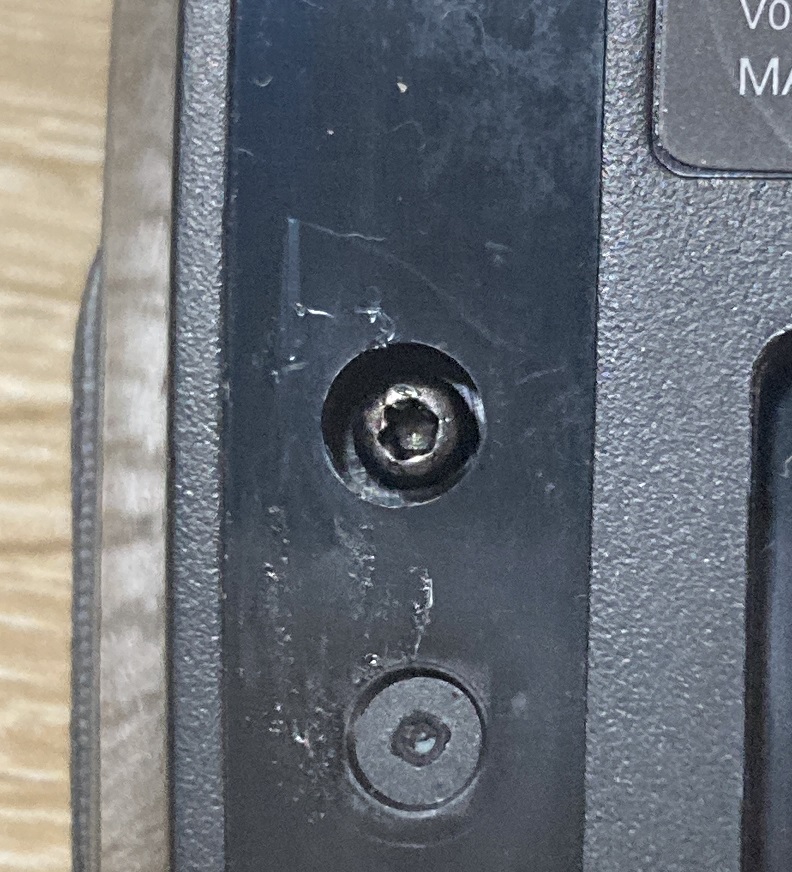

- ボトムはトルクスねじ

- 大きくなだらかで椅子のアームレスト素材のようなパームレスト

- フィンガー型で左クリック手前からホイール横あたりは構造が悪くクリックすることができない。サイドボタンも中央よりしかクリックできない。もう少しおセル範囲を広くしてほしいところ

- チルトホイールは押しやすい

- クリック感は安っぽいが値段的にも文句は言えない。

- センサーはpmw3320で旧ローエンドだがトラボなら問題ない?

- 大玉・なだらかな平面的な形状で、安定感があり扱いやすく感じる。

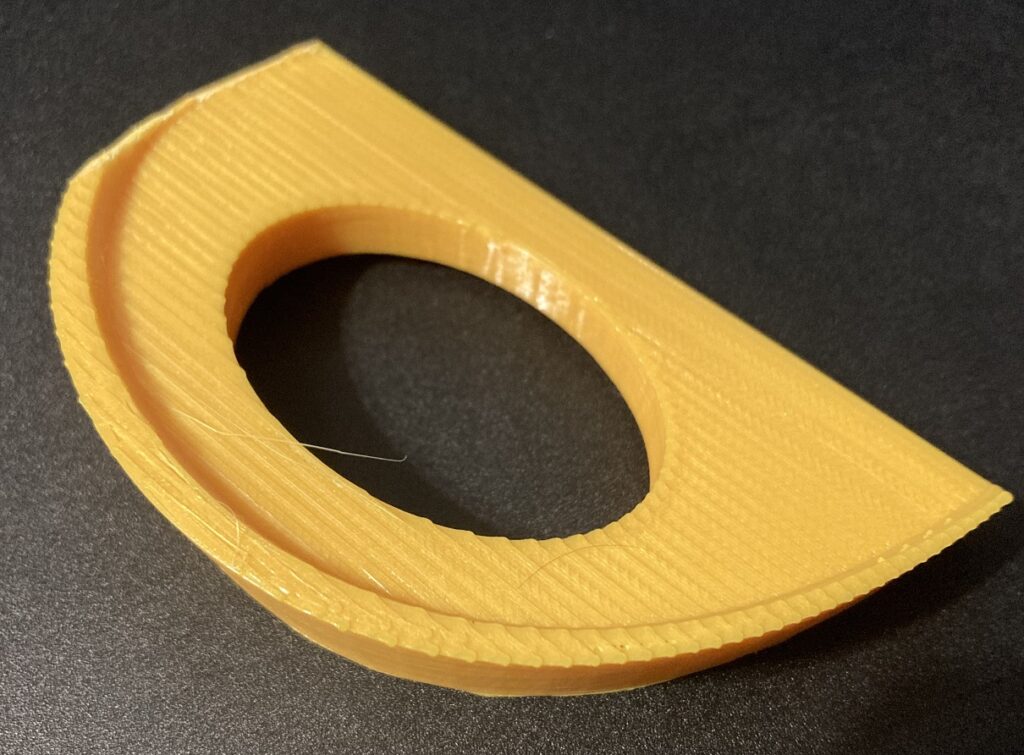

デスク高さに合わせたトラボ台をてきとうに作ってみた。いい感じ。

3DP/mouse/trackball/huge at main · Tsuiha/3DP (github.com)

Kensington

Orbit Fusion

- フィンガー型 40mm中玉 5ボタン トラックボール

- 光学式のスクロールリングでスクロールしやすい

- スイッチはすべて低背スイッチ

- 山なりの急峻な形状でつかむようなグリップで密着感が得られる形状

- ボトムはYねじ

- フィンガー型で左クリックは手前側はだいぶ押しづらい。サイドボタン・ホイールクリックは普通の構造

- 抵抗感のある操球感で比較的初動が軽く感じられ比較的マイクロコントロールがしやすい

デスク高さに合わせたトラボ台をてきとうに作ってみた。いい感じ。

3DP/mouse/trackball/orbitfusion at main · Tsuiha/3DP (github.com)

トラボをFPSグレードのマウスと比較して

どうしても細かいマイクロコントロールがしにくくトラボの特性と考えられる。身の回りのトラボユーザーはみなキーボードでの操作比率が多い傾向にあり、細かい操作はキーボード側から行った方が早いということなのだろう。

トラボに限らないがFPSグレードと比較するとどうしてもクリック感が劣る。またフィンガー型はMBの構造が悪いものがある。

またどれも天板高さが高いデスクを想定しているため肘の高さを天板高さに合わせるFPSゲーマーにはそのままだと背屈気味になり手首に負担がかかる。よって台を置き前後チルトを調整する必要がある。

腕を動かさずに済むのでその点楽。あるいは天板の高い事務机でのマウス作業は体への負担が高いためトラックボールに強みがあるのかもしれない。

用途としてはFPSプレイヤーにとって細かい作業というより普段使いとして使いやすいなと感じた。キーボードでの操作比率を増やせば効率化して慣れることができるのかもしれない。

-

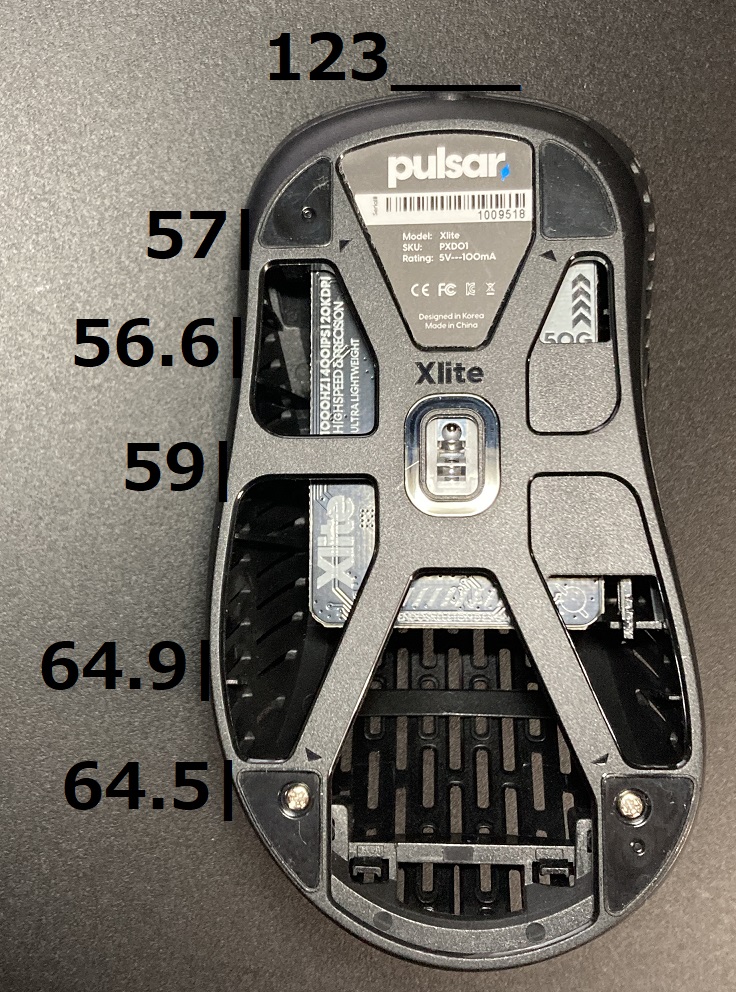

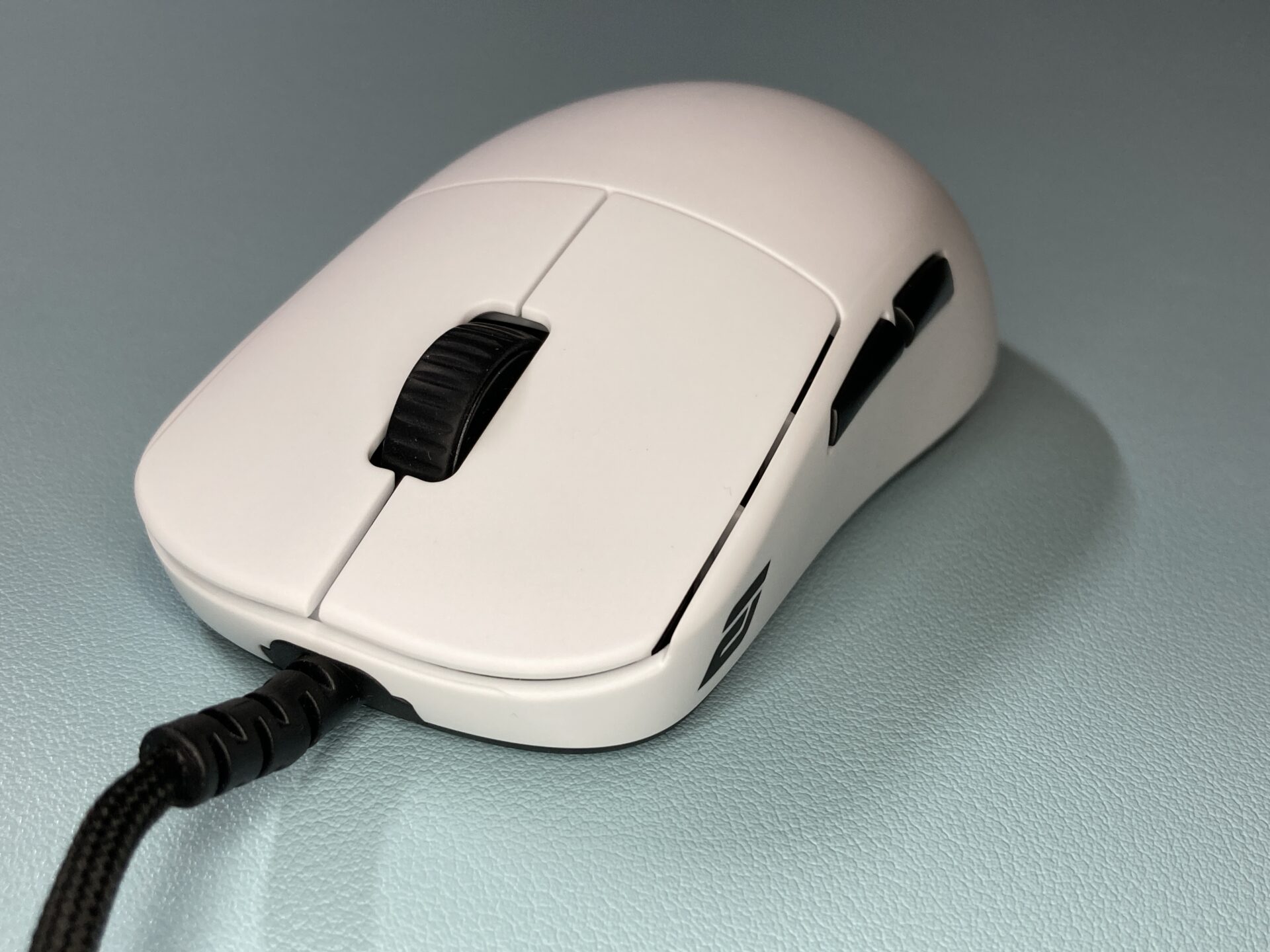

Pulsar Xlite マウスレビュー

Pulsarのマウスxliteを紹介します

EC2クローンで、EC2よりやや大きく感じられる形状です

スペック

メーカー pulsar 形状 左右非対称 形状

上下

EC2よりやや長く、尻の幅が狭い

横

EC2よりやや高い

前後

特徴

- L x W x H mm

比較

写真

ECの持つ指先に合わせたへこみをフラットにしたような印象でそれもあり、EC2よりやや大きく感じる。

へこみが小さくなった分つかみ持ちしやすくなった

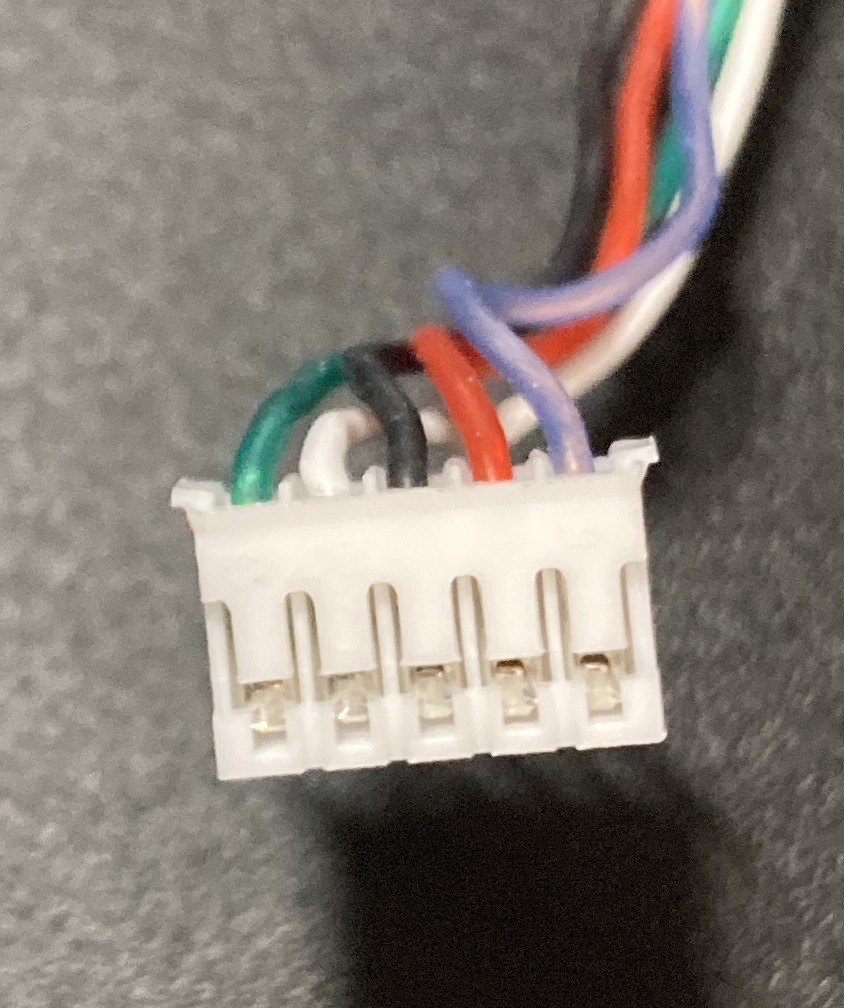

中身

分解

部品点数少なくていいね

おわり

つかみやすいEC2

前の記事:

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)