- Home

- 一覧

-

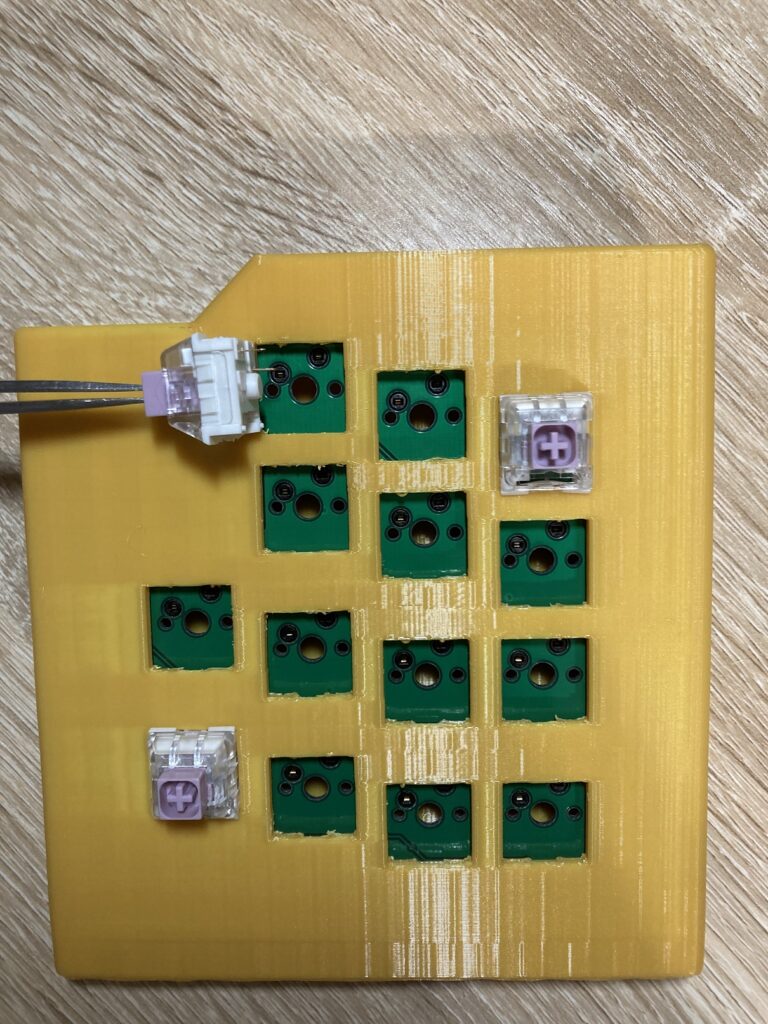

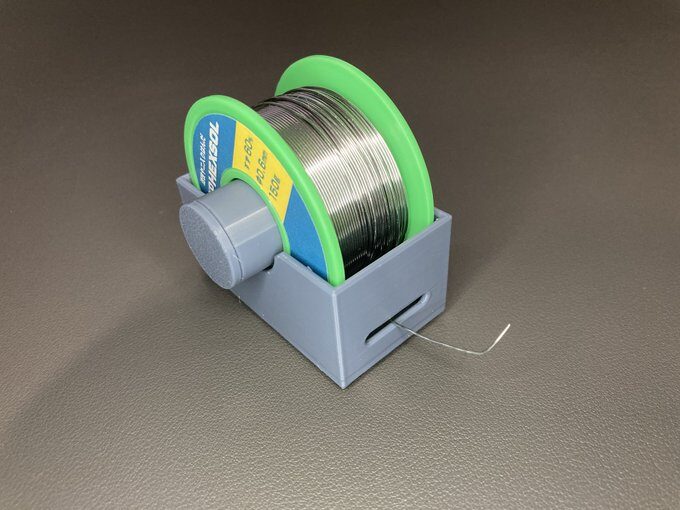

[自キ]kailh PCB ソケットをホットスワップ化する

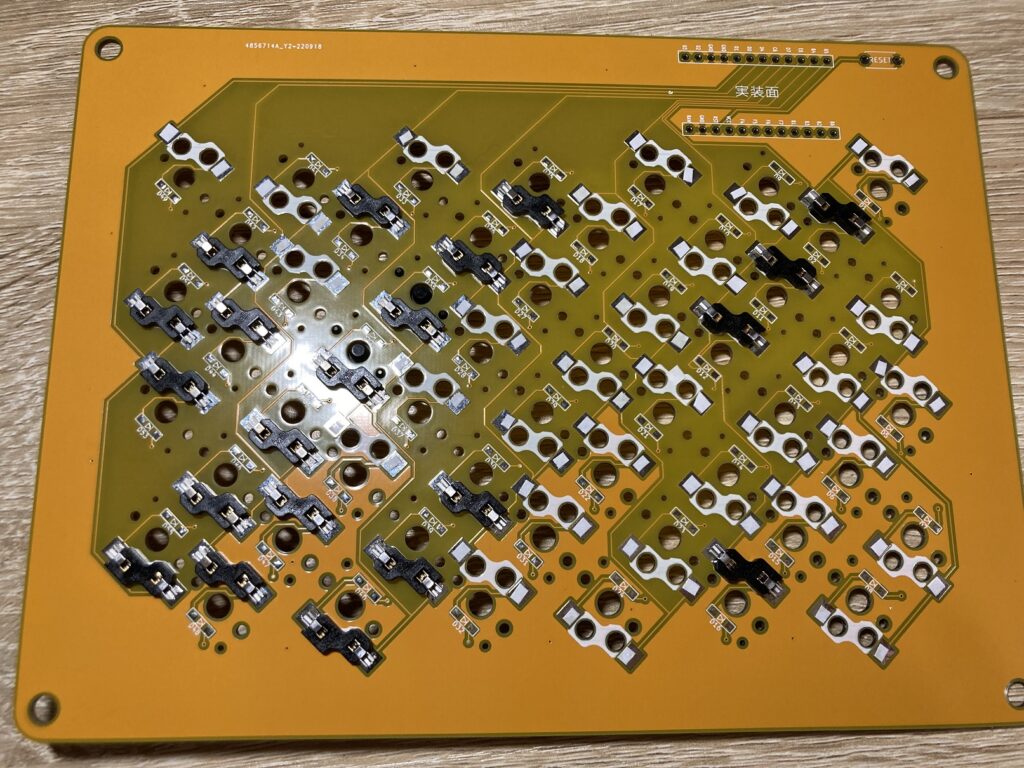

自作キーボードのキースイッチをホットスワップ化して着脱可能にするための

PCBソケットを、導通性両面テープでホットスワップ化します。

ホットスワップソケットのホットスワップ化

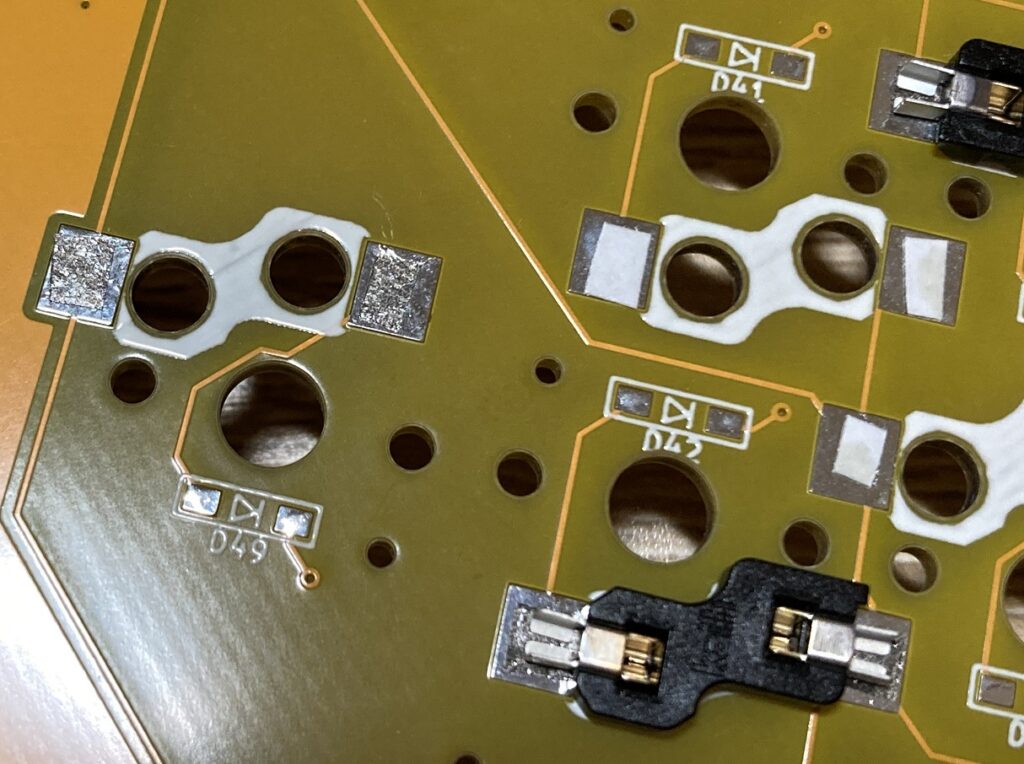

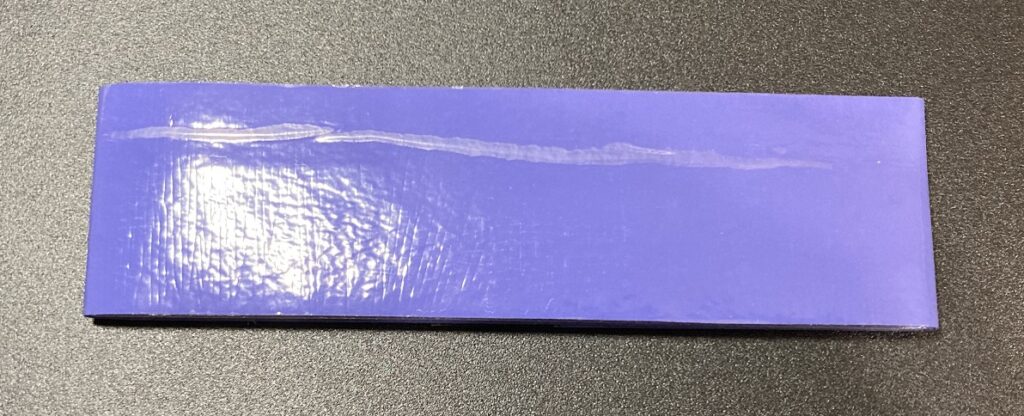

導電性両面テープを使います

pcbのパッドにカットして張り付けます

いい感じにくっつきます

所詮テープなのでキースイッチはめるときは剥がれないように裏から抑えなくてはなりません

導通不良もなく普通に使うことができました。試作用なら十分そう

おわり

ソケット自体安価ですが試作試作と消費していると100個があっという間で多少もったいなく感じたのでホットスワップソケットをホットスワップ化してみました。

MXならソケットより安価なスイッチがあるしそれでいいかもしれないけどchocはちょっと高いし。

はんだづけより時間がかかってしまうので時給換算したらどっこいかもしれませんが、足りなくなったときにわざわざはんだを剥がして使いまわすよりはよっぽど楽です。

実際にやってみるといいじゃんと感じるかもしれないし、一方でめんどいことせずにケチらずどんどん使い捨てていこうと踏ん切りがつくかもしれない。

-

[マウス]FPS用 滑り止めグリップテープのおすすめ

マウス用のグリップテープとしてリザードスキンやメーカー純正のものなどゴム系で高価なものしか知らない人にほかのグリップテープの選択肢を知ってもらいたいやつです。

はじめ

マウスはグリップテープを貼ることで安定感が増し、無駄な力がいらなくなりとても動かしやすくなります。

私はサイドのみ貼る派ですが、トップにも貼るのが好きという方もいますし、貼ること自体に否定的な人もいます。貼った方がよいかは人それぞれでありますが。

マウスにグリップテープを張らないのが普通、からだいぶグリップテープを貼るということが浸透してきているように思います。

しかしその多くがリザードスキンやメーカー純正のゴム系グリップテープなど高価でありながらグリップ力に劣っていると感じるものです。

1800円です。

メーカー純正に至ってはそもそもマウスのサイドをラバー加工していたものをソリッドシェルに変更し、わざわざグリップテープとして別売りしているようなものです。搾取です。

表面に凸凹のある事のメリットも私はあまり分かりません。

他のテニス用などのグリップテープを使用した上でリザードスキンや純正グリップテープがよいというのなら何も言いませんが、ほかのタイプのグリップテープも試してみてほしいという話です。

はさみを使うことに抵抗がないのであればぜひ試してみてほしいです。

私はウェットタイプがいいと感じるのでそれらを紹介しますが、中にはドライタイプ等々がよいという方もいると思います。そういう方々が各々でおすすめを発信していただければよいと思います。

お勧めするもの

PGGからラケットウェット系のグリップテープが発売されたのでこちらもいいらしい(当方未使用)Pulsar Gaming Gears Supergrip グリップテープ

グリップテープ

グリップテープを貼ることにより良いグリップ力を得られ、またクッション性を与えフィット感が向上します。

またマウスの形状が小さいと感じるときに貼り重ねることでマウスの形状を自分に合わせることもできます。

マウスグリップテープとして定番であるキモニーとウィルソンを紹介します。

キモニーは0.33mmの薄いモデルがあり厚みをそこまで変えずに使用することができます。

ウィルソンは耐久性があり強くひっかいても傷つかない丈夫さがあります。

キモニーのほうがクッションという感じでソフトな印象。ウィルソンのほうがハードな感じがある。

質感が異なるのでっどちらがいいとは言えずどちらも試して使い分けるとよいと思います。両方買ってもリザードスキンより安いので。

また手汗の多い人にはタオルタイプのグリップテープもよいようです。使用したことはありませんが試してみてはいかがでしょうか。

TRUSCOの滑り止めシートは薄さ0.3mmと薄く、粘着剤が最初からついているのでカットするだけで使用できます。質感としては滑り止めのラバーでグリップ力は高いです。

本来滑り止め用途なので爪でこすると削れてしまうのがグリップシールと同様に難点であります。

TRUSCO(トラスコ) 滑り止めシート 片面タイプ片面粘着剤付 A4サイズ TNSSA-A4接着材

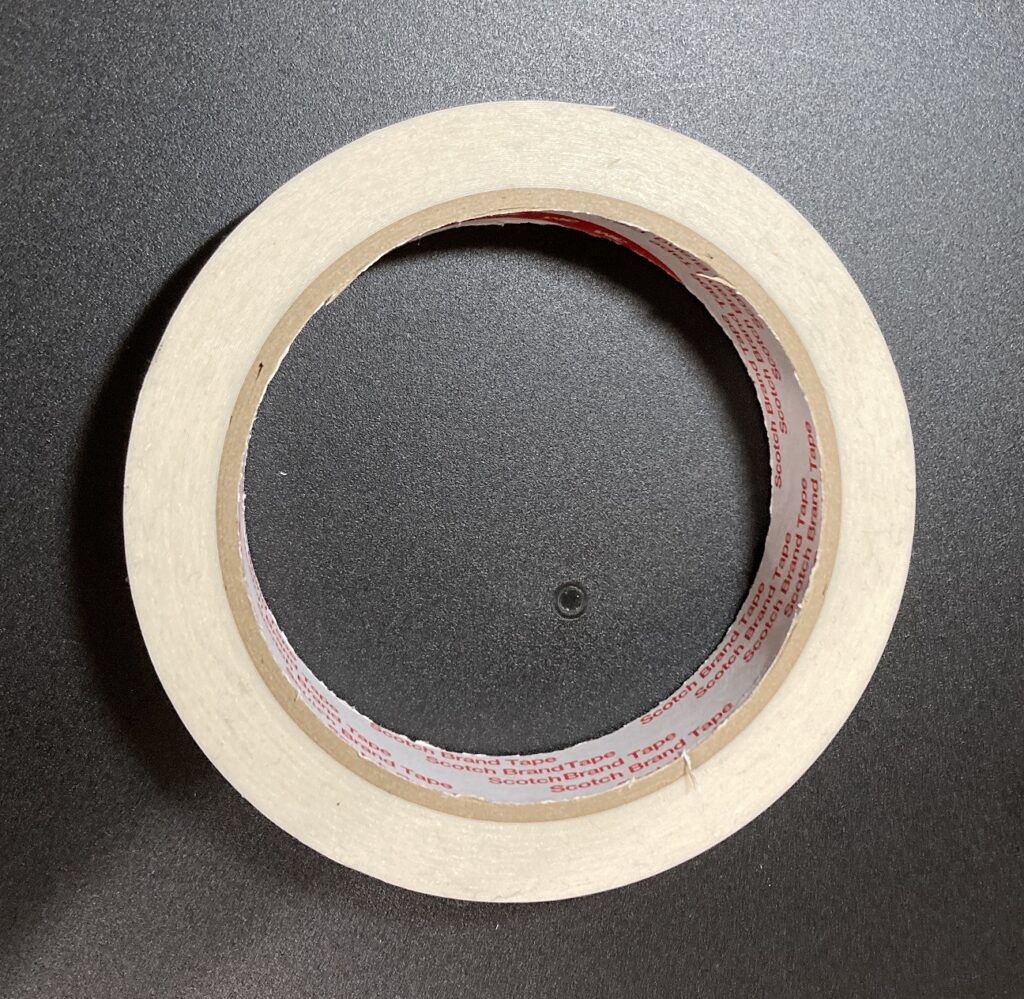

グリップテープの接着剤としては両面テープが一般的です。3M等の普通の両面テープの薄いタイプでも十分ではあります。

より薄さを求めると工業用の0.01mm両面フィルムテープ等もやや高価ですがより薄くよいと思います。

両面テープのはがした際の糊が残るのが心配な方もいると思いますが、はがせるタイプでも長期間貼っていると残ることがあります。マスキングテープだってずっと貼ってたらノリがべたべたします。

どちらかというとテープというよりもマウスの表面加工によるところもあります。

さらさらした滑らかなものは残りにくいですが、細かいシボ加工なものは残りがちです。

パーツクリーナーを購入しておいて残ったら落としましょう。マウスやマウスパッドの洗浄等にも使えるので持っていて損はないです。

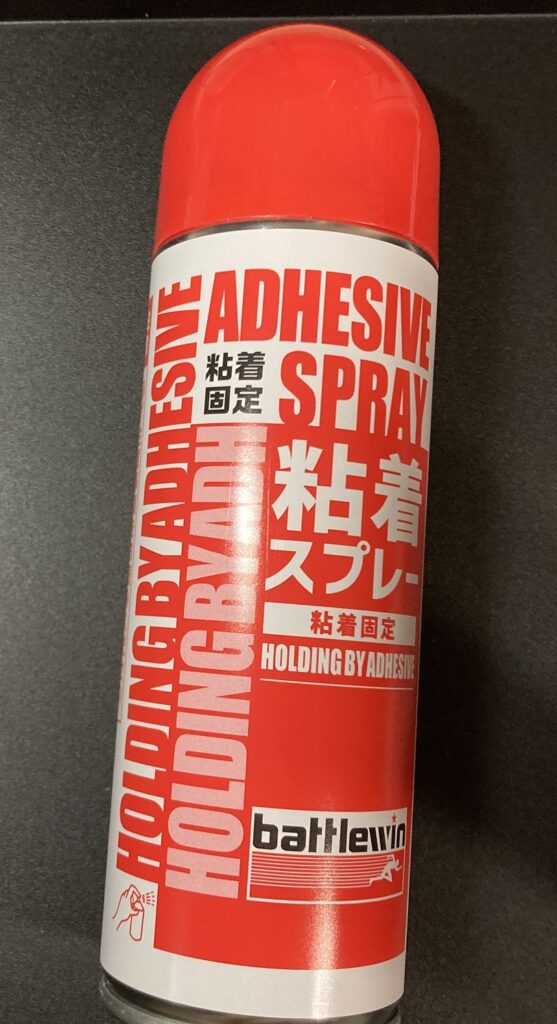

また薄さの面で有利であり、カットする面倒さのない粘着スプレーも紹介します。

カットしたグリップテープ貼り付け面にスプレーしてマウスに貼り付けるだけですが、そこそこな粘着力でマウスに使用可能です。表面テクスチャがあったり大きな局面には無理ですが

剥がすと粘着層面が残ってしまうのですがその時はパーツクリーナー等で拭き取ることができしつこい粘着層よりも除去しやすいです。

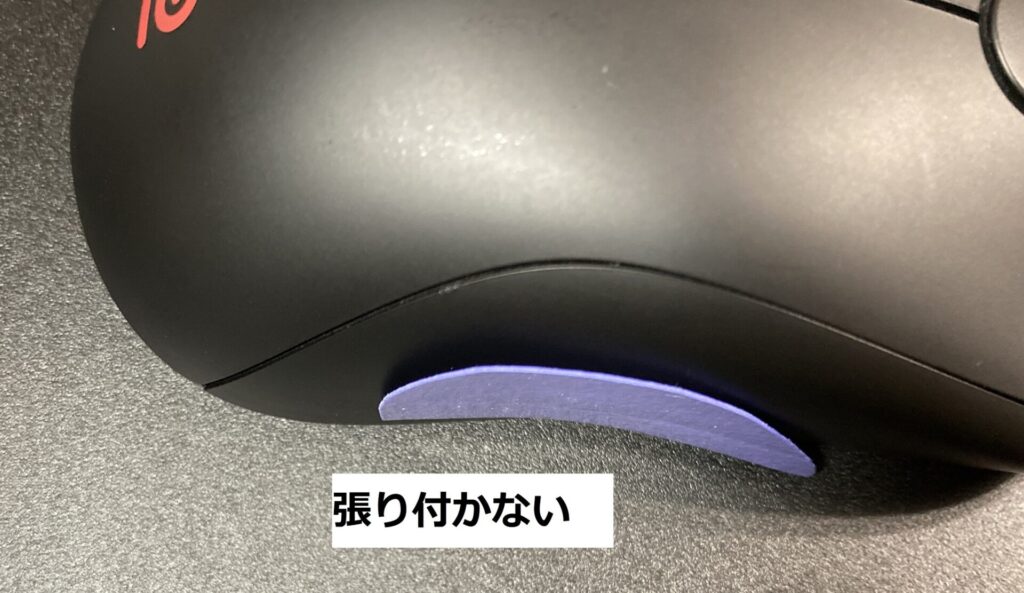

難点としてはマウス表面がテクスチャ加工されているものには性質上張り付かないことです。

グリップシール

グリップ加工のあるシールもグリップテープとしてマウスによく使用されています。

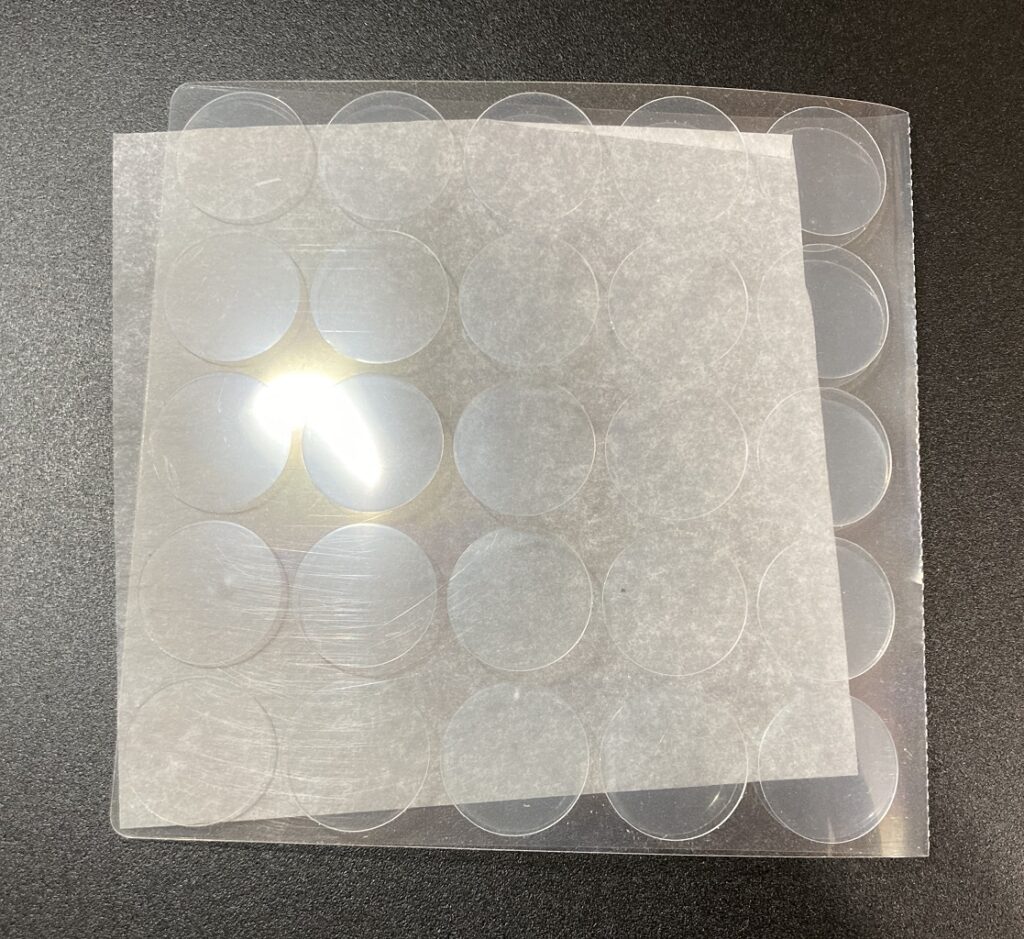

ピック用の滑り止めシールで十分なグリップ力があります。。

テニス用グリップテープに対して薄さの面でメリットがあり、マウス形状をほぼ変えずに使用できるのが魅力です。

滑り止め加工が削れてしまうので爪が当たらないように使用しなくてはなりません。

なので指を立てないかぶせ持ちマウスなどよく合うのではないかと思います。

50枚入っているのでどんどん張り替えてもいいように思います。

グロス加工で写真写りよくない 同様の系統の商品でpickstickのフリーカット版のようなGhostGripが販売されています。

こちらはフリーカットタイプなのが魅力です。同様にグリップ力は十分ですが爪が当たる場所には向かないと感じました。

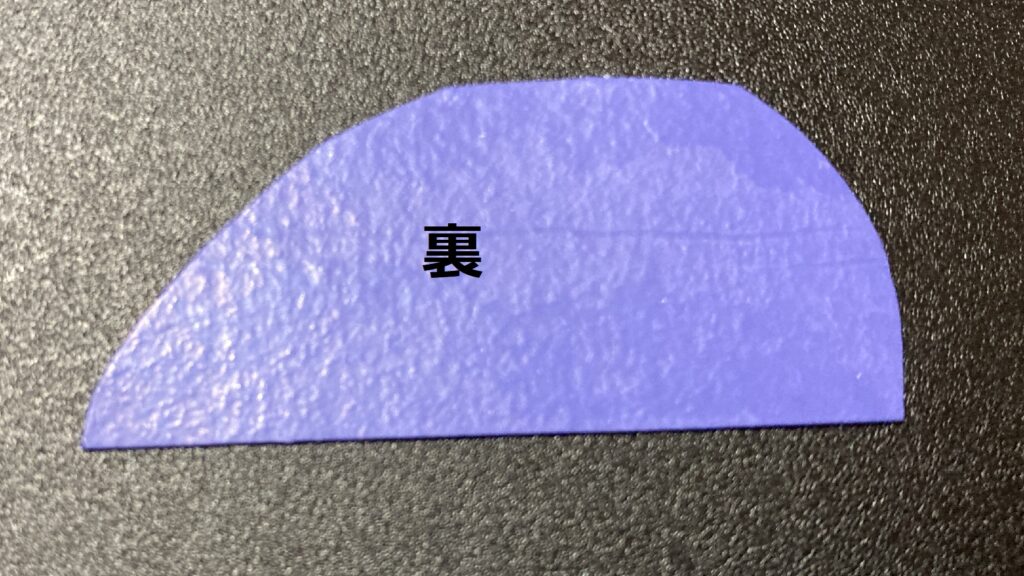

グリップテープの表裏

グリップテープには表裏があります。たまに表裏逆に使っている人がいますが、表面を表にして使わないと性能を発揮できません。

写真じゃいまいち違いが分かりませんが、表の方がつるつるしていてぺたぺたします。

表

裏

表面は手で触れる側で、ぺたぺたしています。

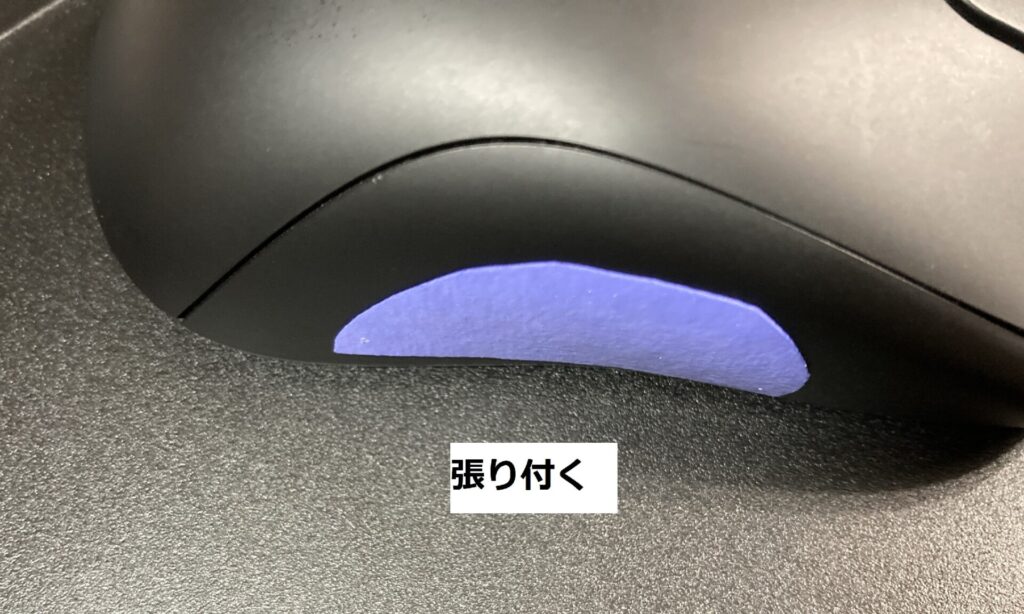

そのため両面テープなしでもマットなマウス表面に張り付けることができます。

テープいらずで糊でべたべたすることもなく一見よいのですが、表面は表側にしたほうがグリップ性能や肌触りがよいです。

重ね張りする際は表と裏を貼り合わせるので両面テープを張り付けずにそのまま貼り付けることができますね。

表裏を間違わないようにしましょう。

グリップテープを貼る

グリップテープをうまくカットできないという声をたまに聞きますので特に工夫等ありませんが一例として紹介しようと思います。

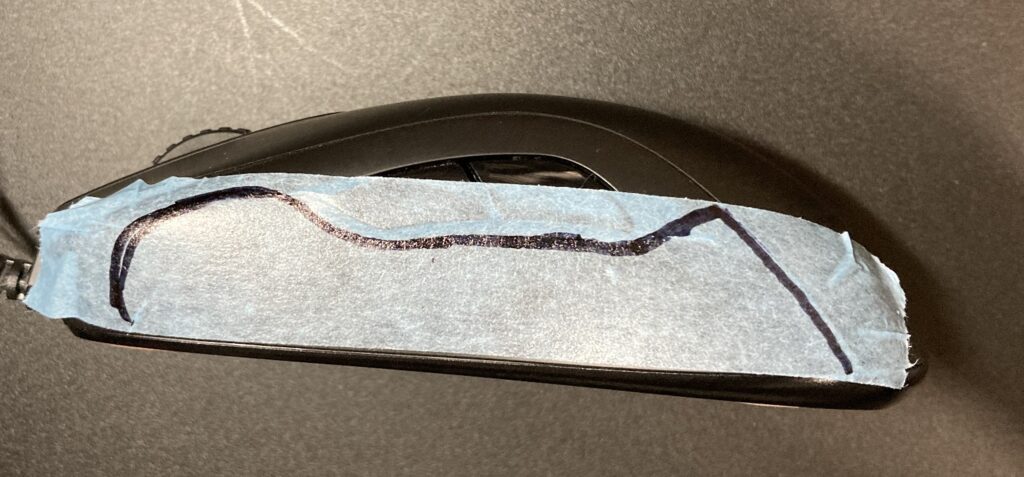

マスキングテープをマウスに張り付けカットするアタリを付けます

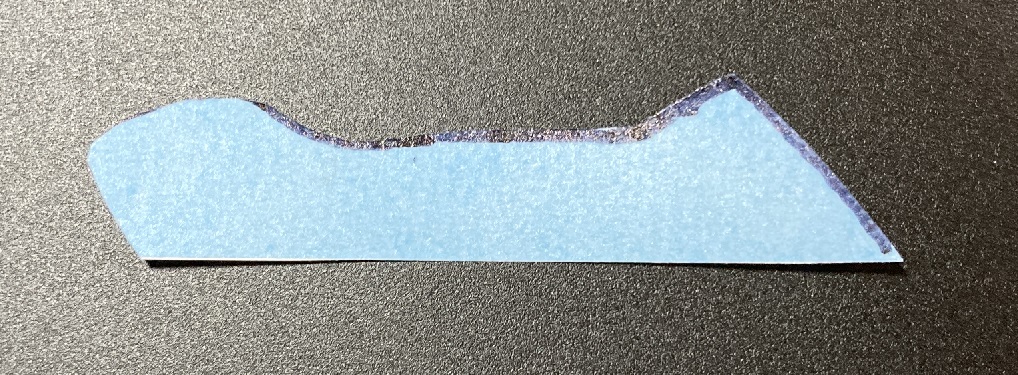

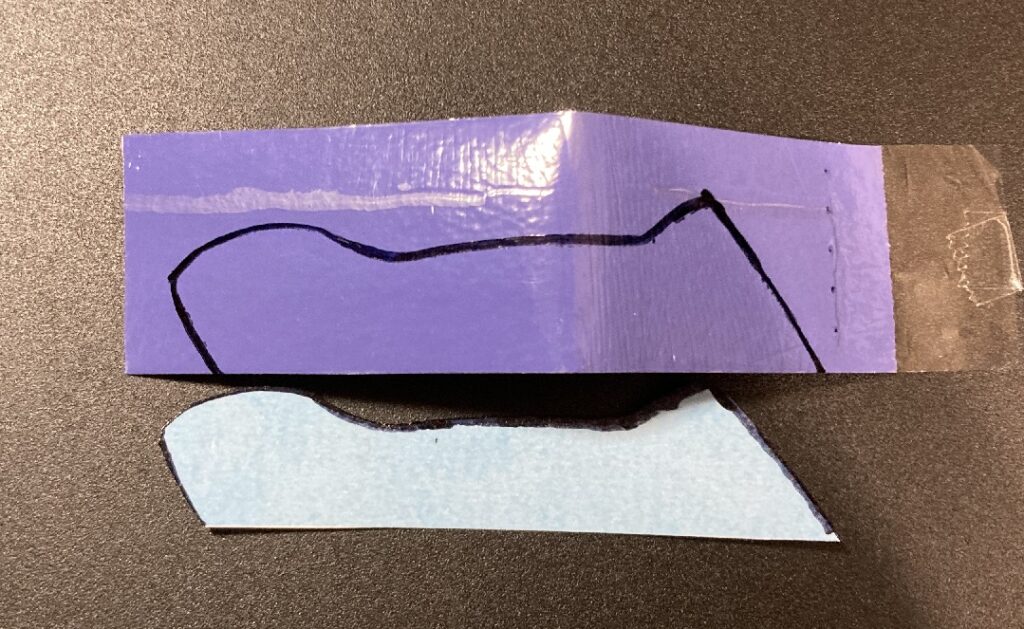

マスキングテープをはがしコピー用紙とかに張り付けはさみでカット、型紙を作ります。

型紙を当ててフィルムにカット線を引きます。

両面テープを張り付けます

カットします。

マウスに張り付けます。

サイド全面に貼るのもおしゃれでいいですが

実用的には指が触れる部分さえカバーできればいいので個人的には形状に沿ってカットするよりワンポイントで張り付けるだけでいいんじゃないかと思っています。

おわり

デバイス界隈の方々はこのようにテニス用やピック用など様々な発想があって面白いですね。

他にもグリップ力向上によいアイデアがたくさん隠れている気がしてきます。

快適なマウスライフを

-

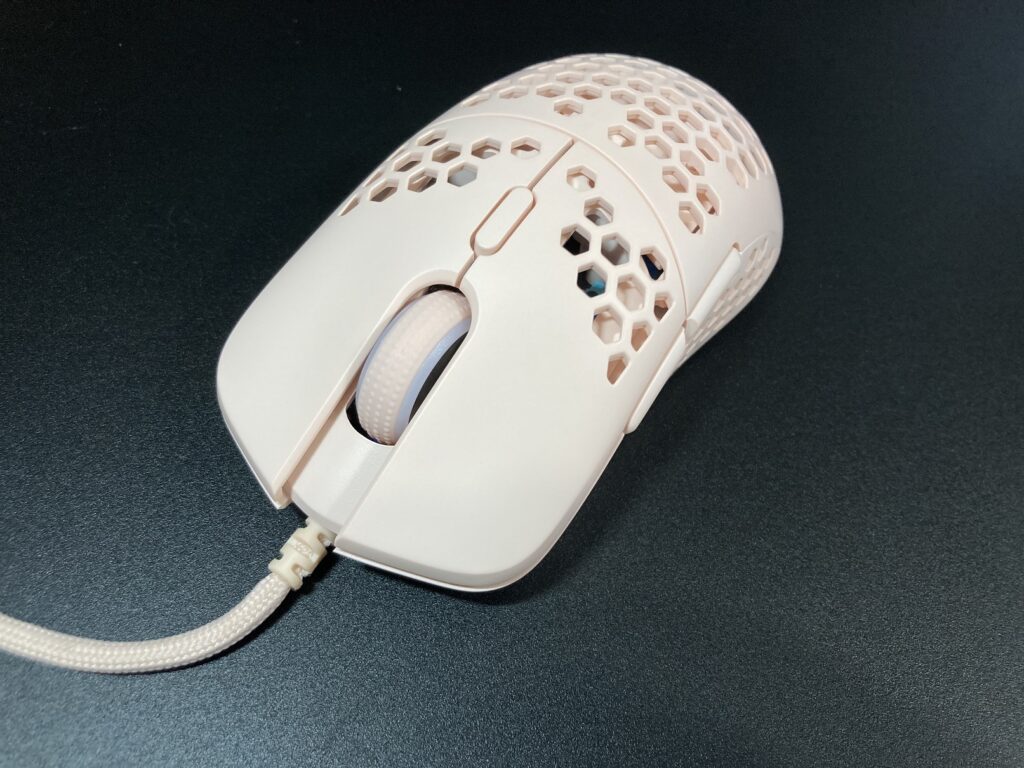

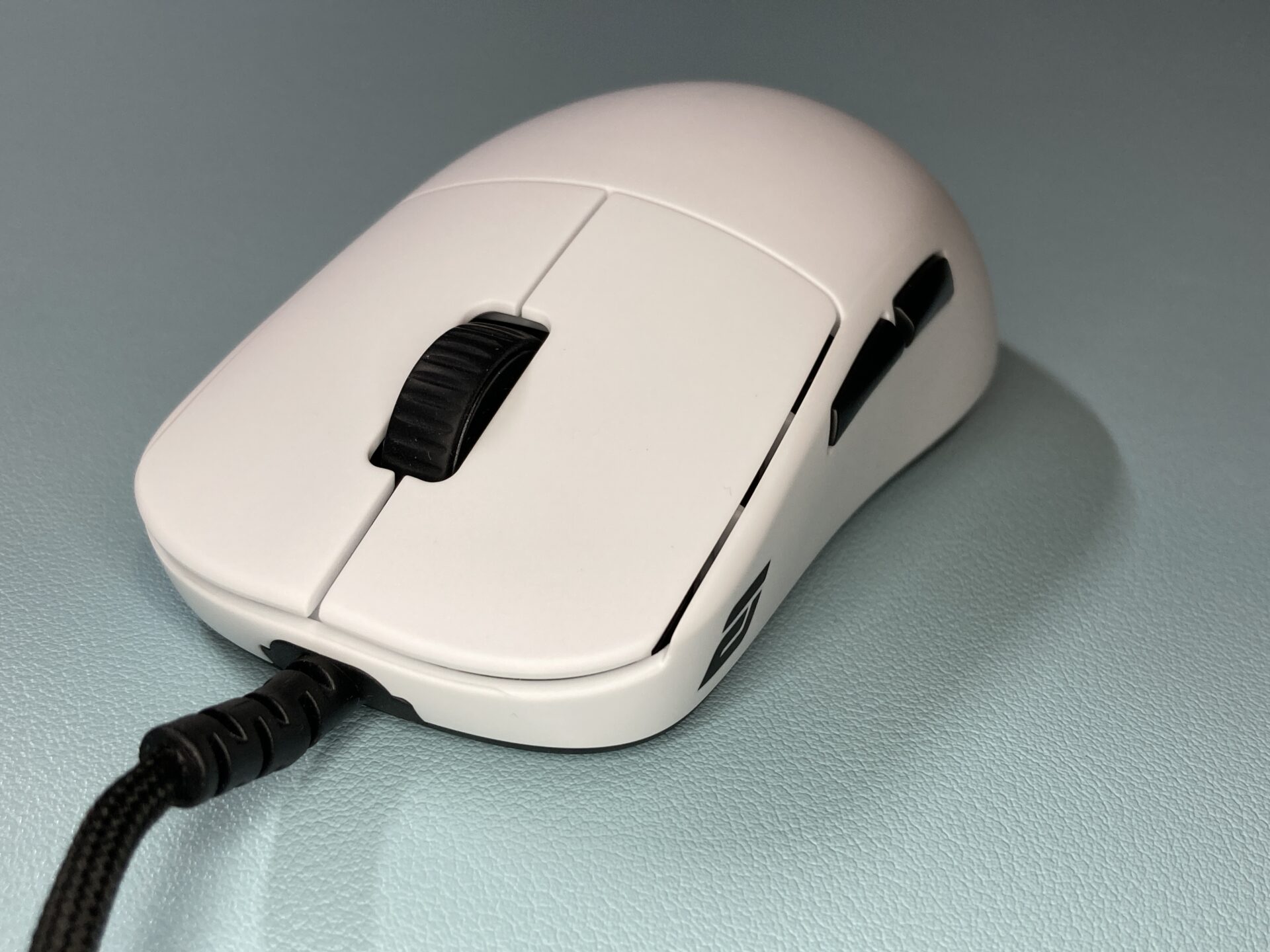

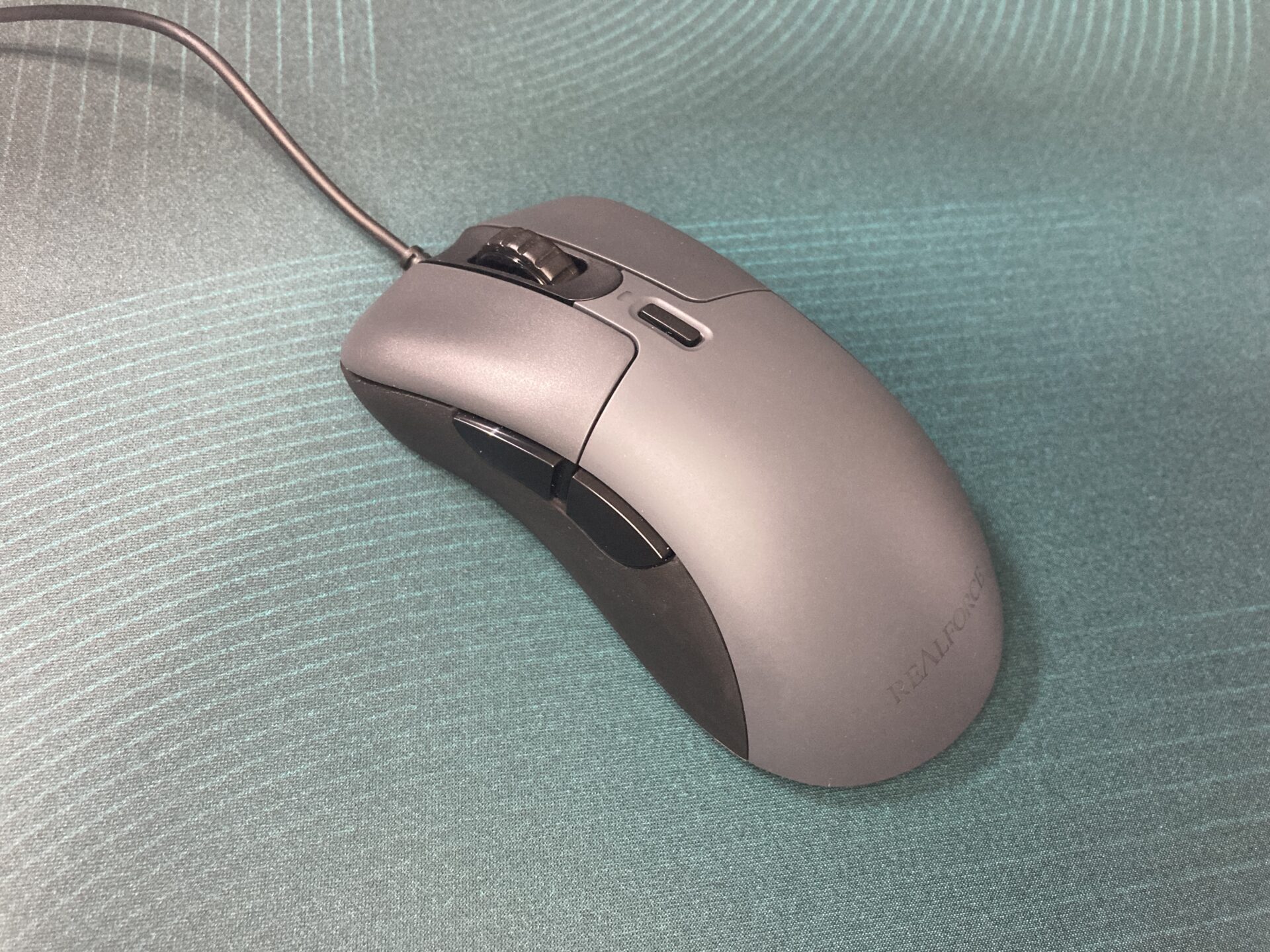

HKGaming Mira-M マウスレビュー

HKGamingのMira-Mというマウスをレビューします。写真撮っただけ

amazonにて1900円で投げ売られていたので素材として購入しました。

G PRO Wireless形状を持ちやすくした形状と感じフィット感が得られて優秀な形状だと思います。

スペック

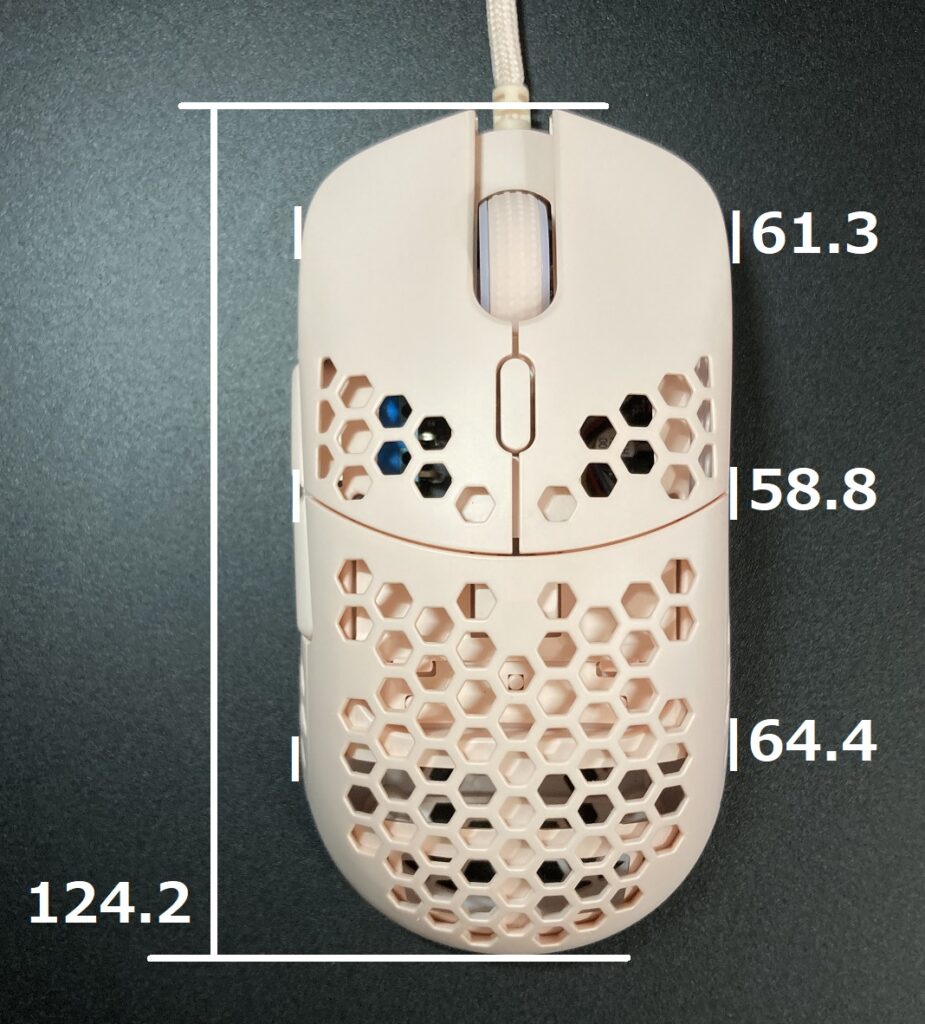

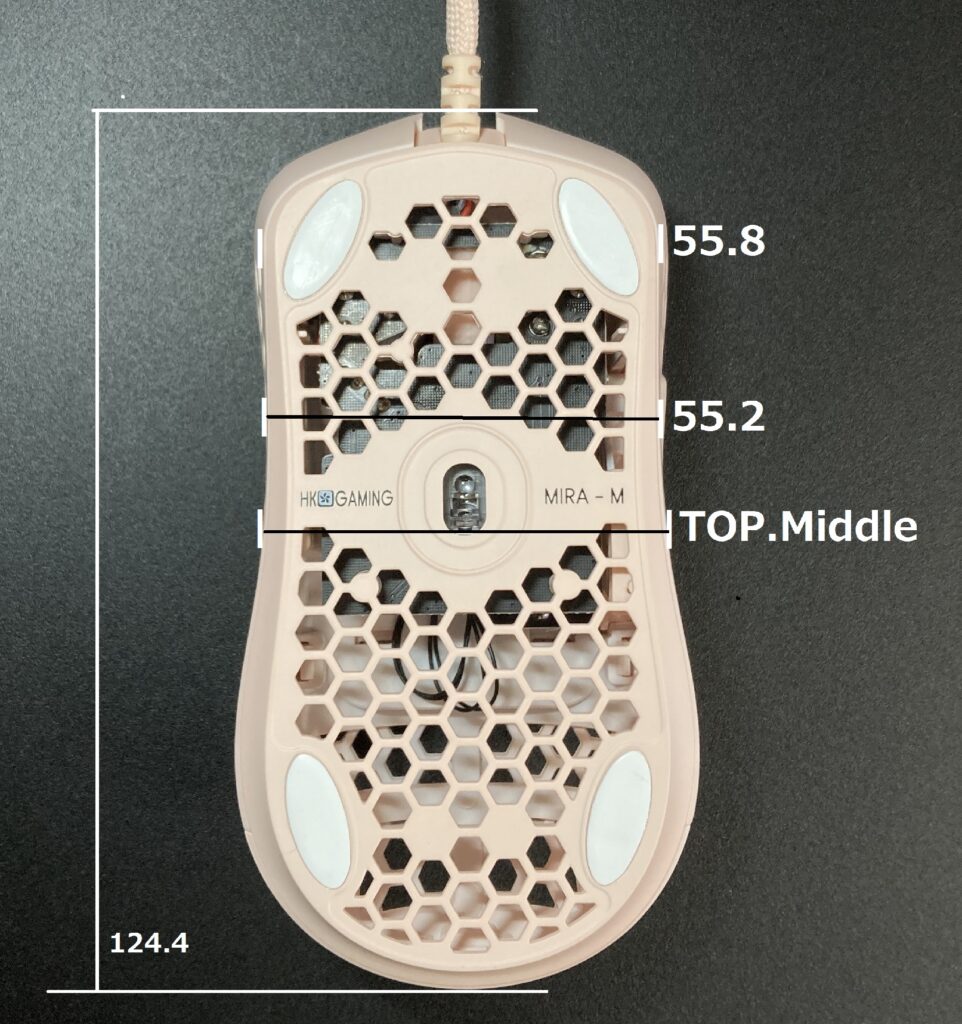

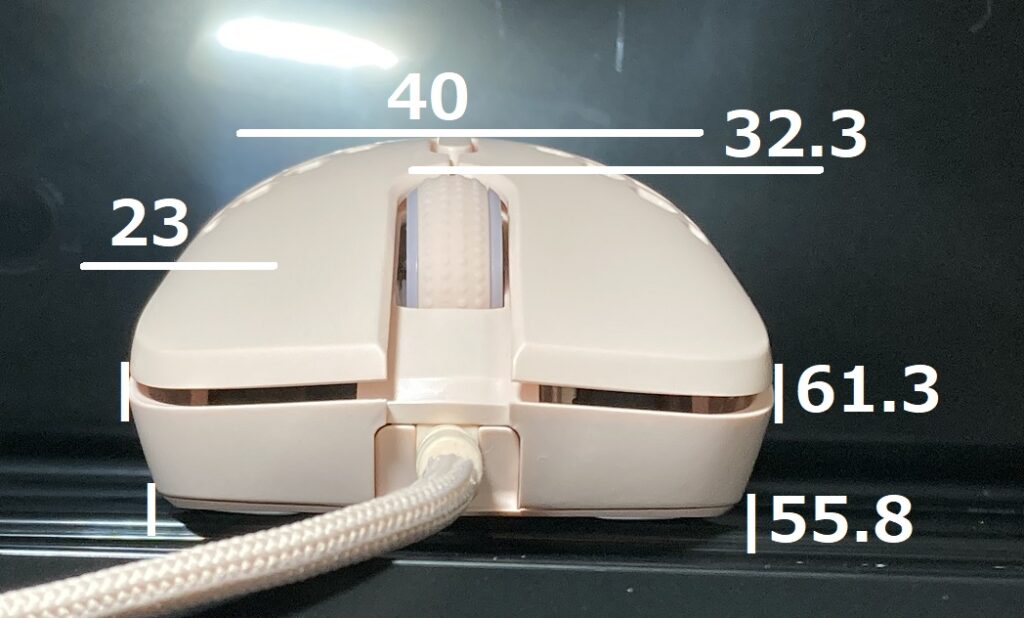

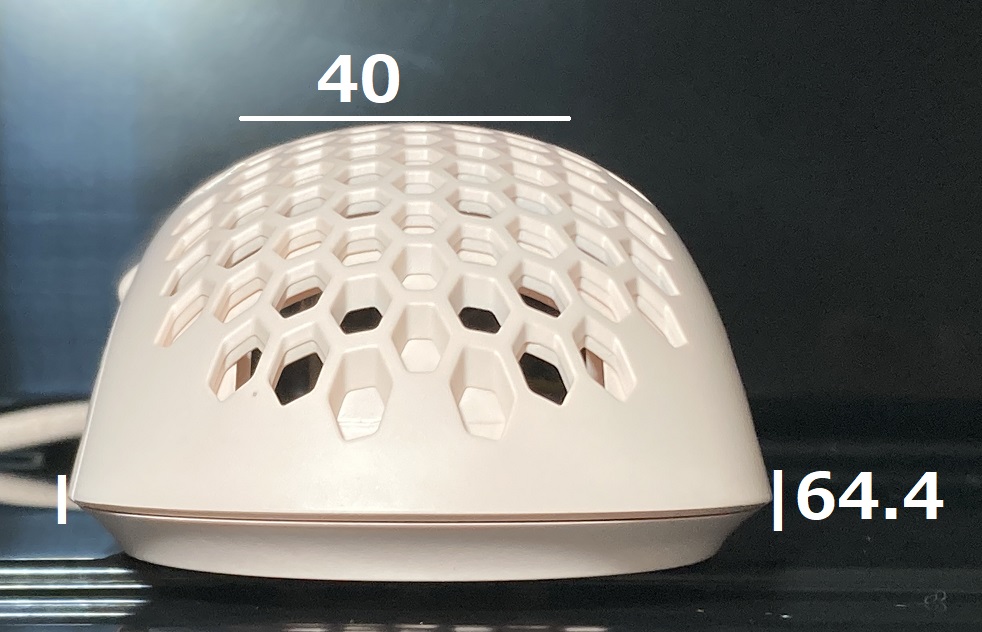

メーカー HKGaming 形状 左右対称 長さ 124.2 mm 幅 64.4 mm 高さ 40 mm(ソール0.5mm抜き) 重さ 63 g スイッチ omron50m センサー pmw3360 LOD 1 mm DPI 100-12000(100刻み) ポーリング 125/250/500/1000 Hz ソフトウェア Software – HK Gaming (hk-gaming.com) 形状

G PRO Wirelessの軽量クローンとして知られるG WolvesのHati-Mのコピーです。

G PRO Wirelessクローンであるこの形状は持ってみると一回り小さく、比較してみると凹凸が強調されている形状であることが分かります。

先に比較のためにG PRO Wirelessの形状を示します。

以下形状レビューでは省略しますがG PRO Wirelwssと比較して、が文頭につくものとして下さい。

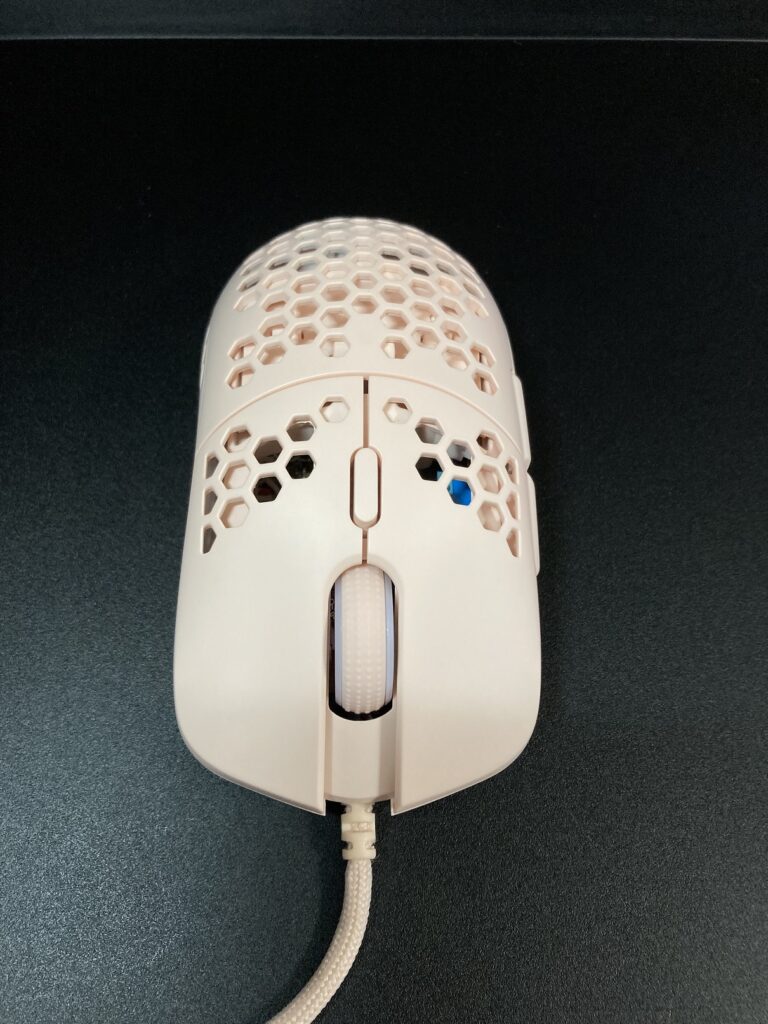

上下

ぱっと見でも尻がでかくなって中央フロントが細くなってるのが分かる。

サイズ感

中型。G PROWirelessより小さな感じ

リア

尻幅は比較的太くなっている。

中央・フロント

比較的細くなっている

逆台形度

こちらの方が大きくなっており中央部もフロント部も引っ掛かりができフィット感を得られる

センサー位置

中央よりややフロントより。prowirelessと同程度

横

トップ

ぱっと見同じ

MB

比較してやや低く、ガイドもあり指先にフィット感を感じられる

前後

比較して逆大警官が強いのが分かる

特徴

- L 124.2 x W 55.2-64.4 x H 40 mm

- PROWirelessと比較して凹凸のあるフィット感の増した形状

- そのためサイズ感は比較してやや小さく感じられる

比較

ギャラリー

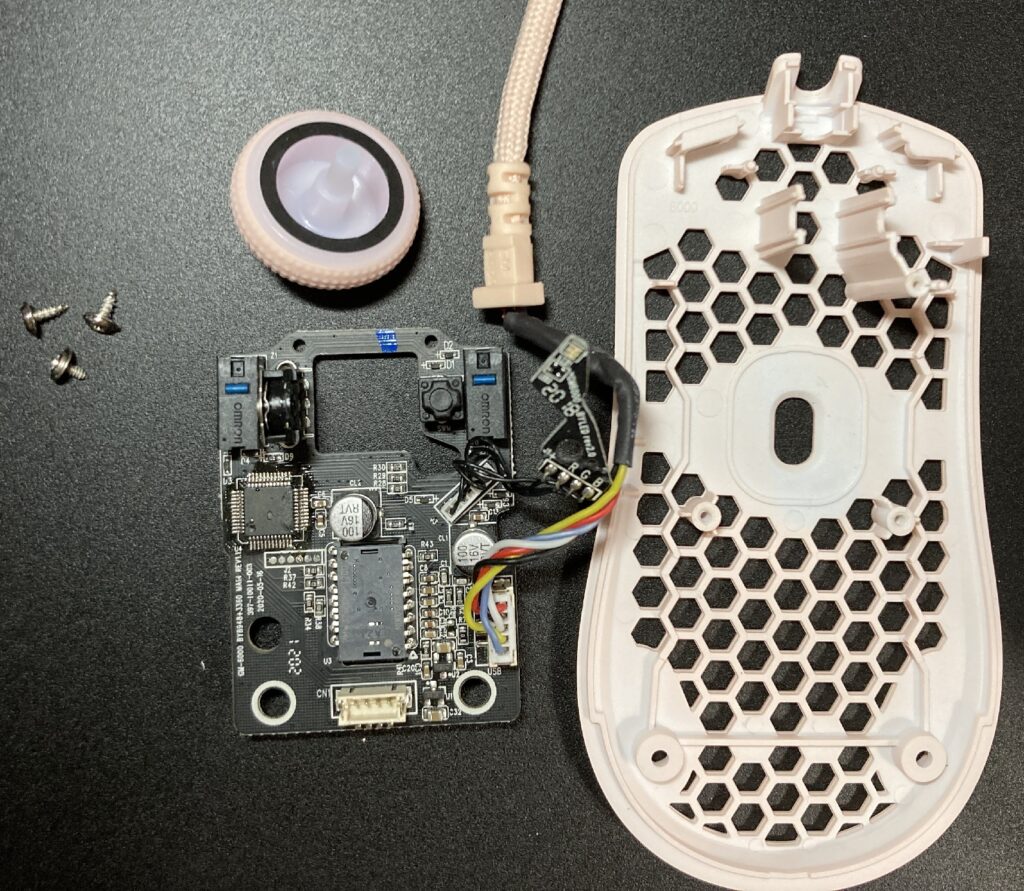

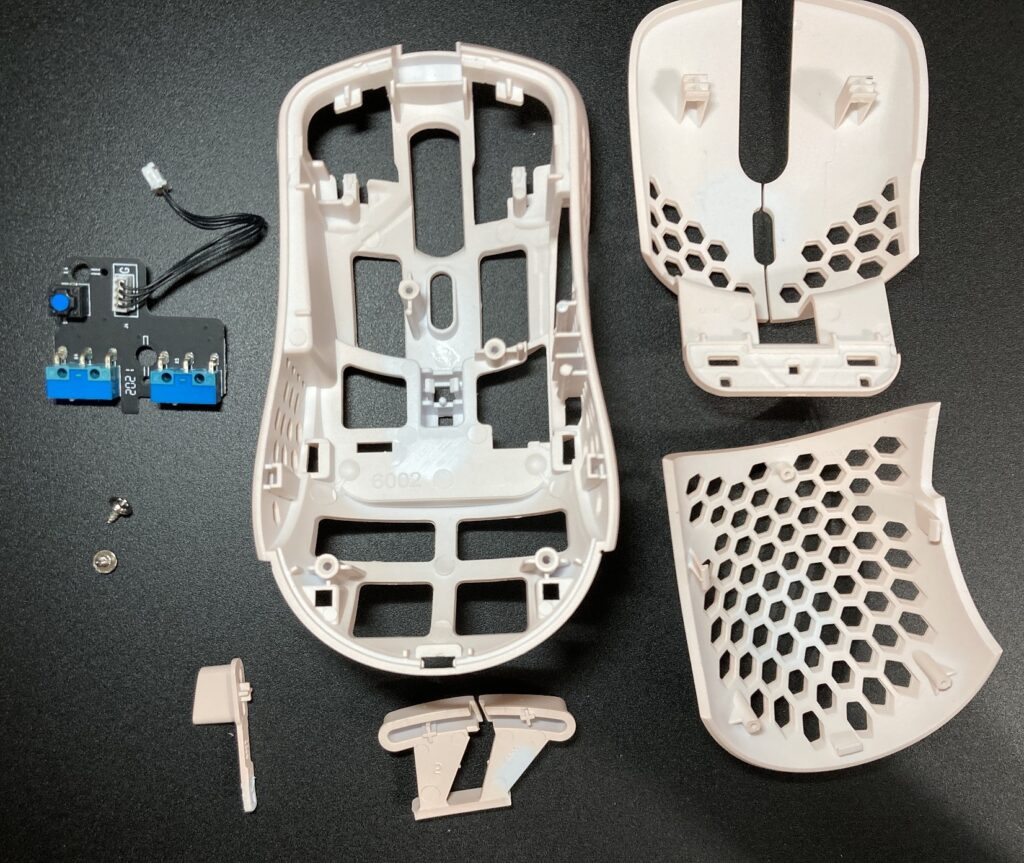

中身

分解

ピンアサイン 青がシールド

サイドシェルがギシギシいう。

シェルは非常に柔らかくもろい。分解時に爪折に注意

ホイール

TTC黒

ノッチ感が薄く持ったりした感じ

ホイールクリックはタクトスイッチで連打が効かない

クリック

OMRON D2FC-F-K(50M)

詰まる重い長い左右差ある

omron50mの悪いところも存分に出ている

使用自体に難はないが安っぽく全然よくない

サイドボタン

huano青殻白点

特になし

ケーブル

よくある柔軟さに振ったが太く重いタイプの疑似パラコード

箱出しの時点で断線気味だったので品質も良くない

ソール

MS系汎用ソールは0.5mで拡張用大ソールは0.45mmです

品質は良くない。滑り以前に最初からぼこぼこに張られてるし

センサー

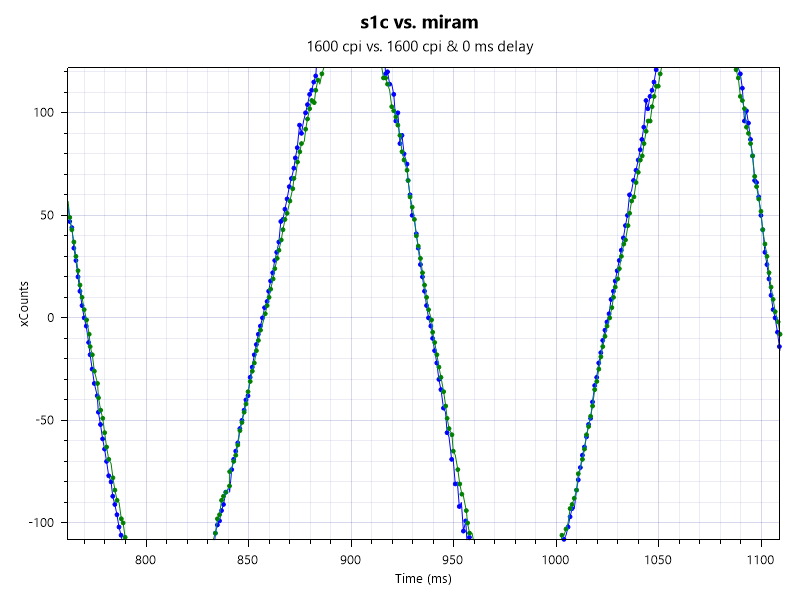

緑(miram)がやや右にズレていますね。s1-c比1ms程度のセンサー遅延あり。

これはmira-mに限らずこのタイプの汎用3360系マウスに共通。

まあ1msなら個人的に許容範囲だがとなると汎用3370系無線マウスが視野に入ってくる(値段は大きく異なるが)

LODは 1mmと短め。

ソフトウェア

Software – HK Gaming (hk-gaming.com)で設定

グリップ

重さ

63G

コーティング

グリップテープ推奨

MB

くぼみがあるため指先のガイドになる

つまみ

手首浮かせたつまみが細くなっているサイドとMBのガイドに合う。

つかみかぶせ

prowirelessより幅が狭いため薬指にフィット感が得られる

おわり

50歩100歩かもしれないがhatimの方がちゃんとしている感じ

定価の価値はないが1900円で投げ売られているなら遊び用で買うのはあり

Hati-Mを使用していた当時は軽さとマウス全体の重さのバランスが良くて感動しましたが今となっては軽くないので時の流れを感じますね。もう2年前だぜHatimの投げ売り

Hatimは3800円で投げ売られましたがコピー品が半額で投げ売られているのは面白いですね。

G PRO Wirelessのフィット感を得させようとしてこない要素を解消した形状で個人的にはgpwlより優れていると感じます。gpwlがもうちょい小さければとかいう人にはしっくりくるような感じがあります。

がおもしろみがないのもまたというところです。

前の記事:

-

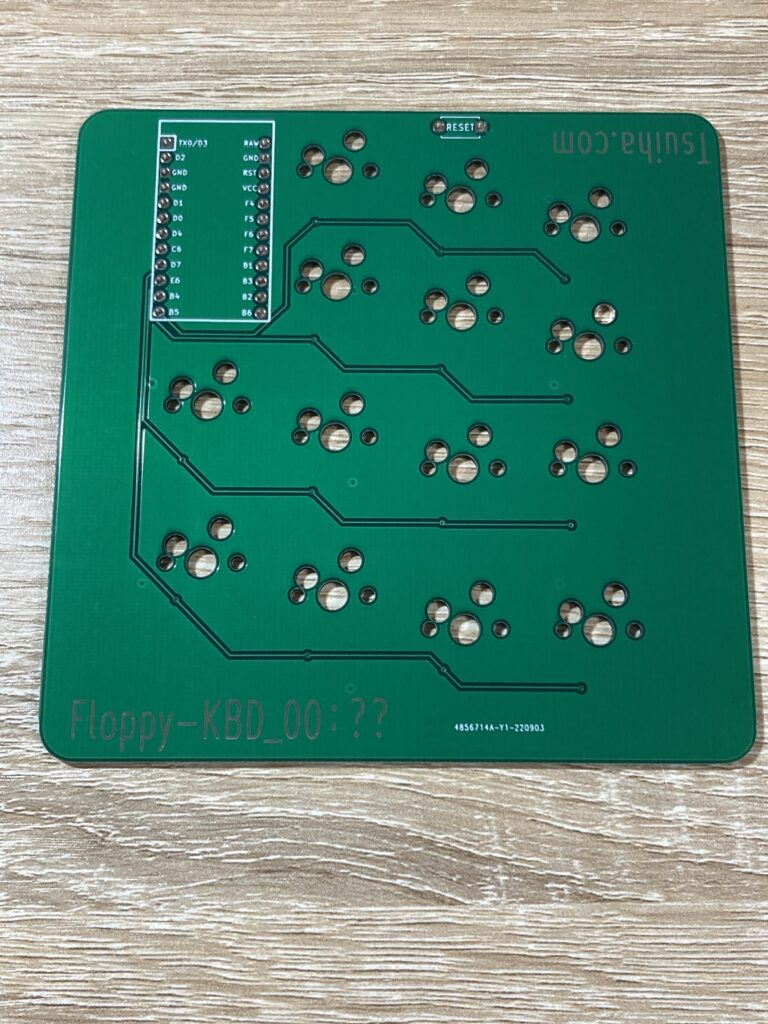

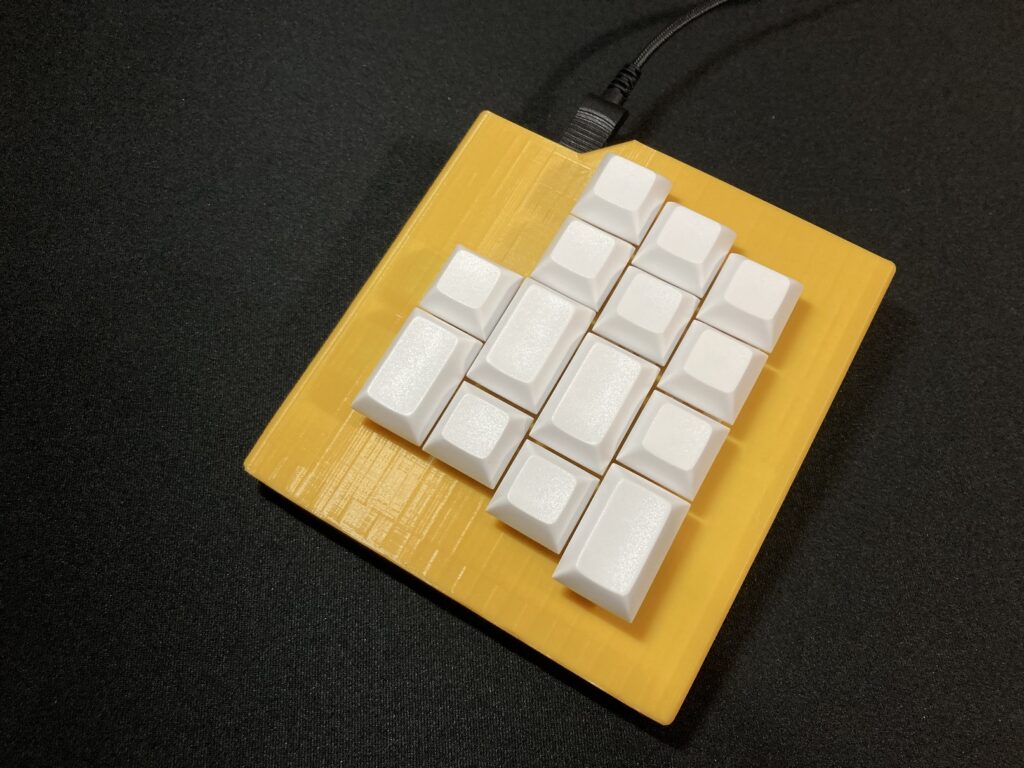

[自キ]FloppyKBD:00 左手でカーソル操作を意識したマクロパッドを作る

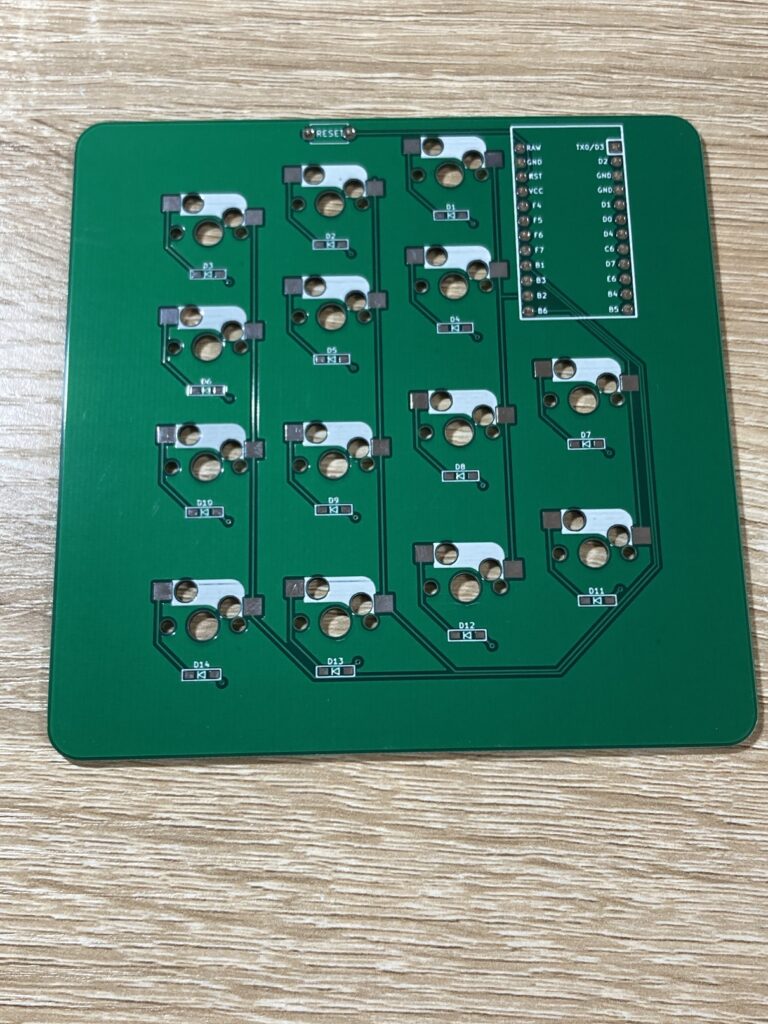

初めて基板を設計し、PCBを用いた自作キーボードを作ってみました。

自作キーボード設計の練習として、ふつうカーソルキーは右側にありますが、マウスやテンキー操作と合わせて左手で行いたいと思いましたのでそのようなマクロパッドを制作しました。

参照

概要

いままでいまいちやる気が出なかったため基板を起こしてこなかったのですが、ホイール実装するときに基板だと固定が楽ちんなのでこの機に基板を起こしてみることにしました。

先人方のおかげで環境整備が整っており、素人でも難しいことを考えずに基板を設計から発注まで行うことができました。

foostanさんの自作キーボード設計入門を参考にというかまんま進めて自作キーボードにおけるkidadの操作を学習しました。

最初なので10cm x 10cmの基板サイズで制作を行うことにしました。どうせなら実用的なものが作りたいため、今回は一般的なキーボードでは右側についているカーソルキーを左手で操作することを想定したマクロパッドを作ってみました。

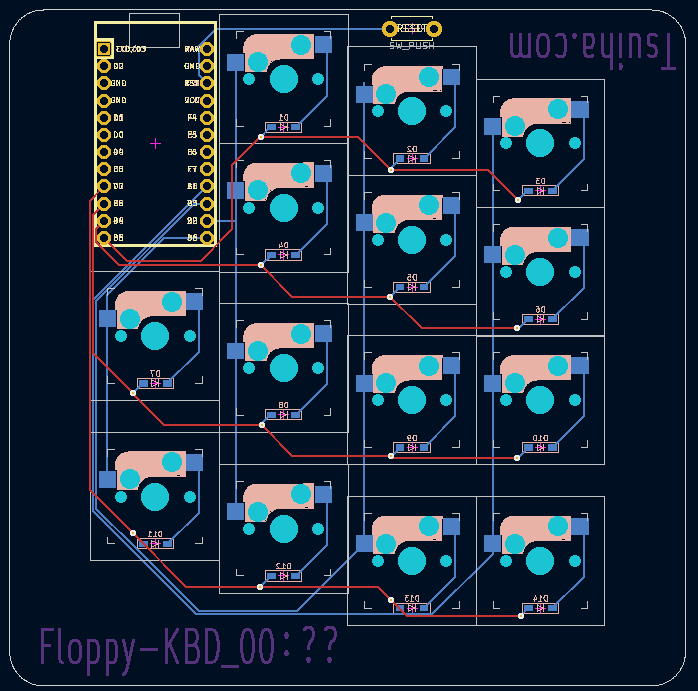

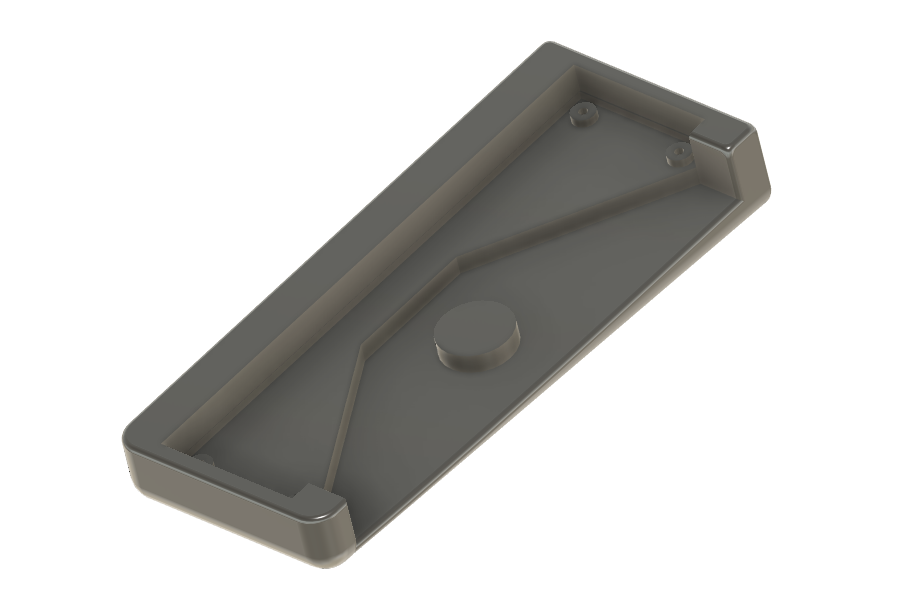

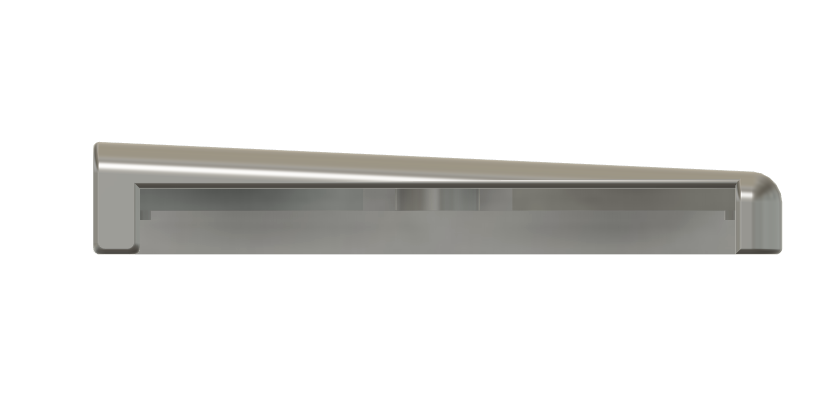

ケースはアクリルやFR4サンドイッチ等がありますが3DPが手元にあることや雑にねじ止めすることがあまり好ましくないこと、基板設計の練習が主題であることなどから簡単に3Dモデリングを行いFDMでシンプルなワンピースケースを印刷することにしました。

基板設計をスムーズに行うことができ、シンプルな構造のカーソルキーマクロパッドを制作することができました。

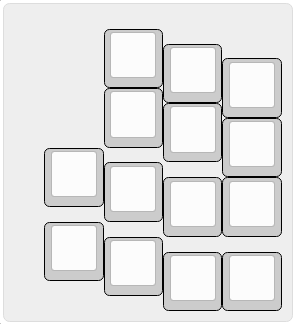

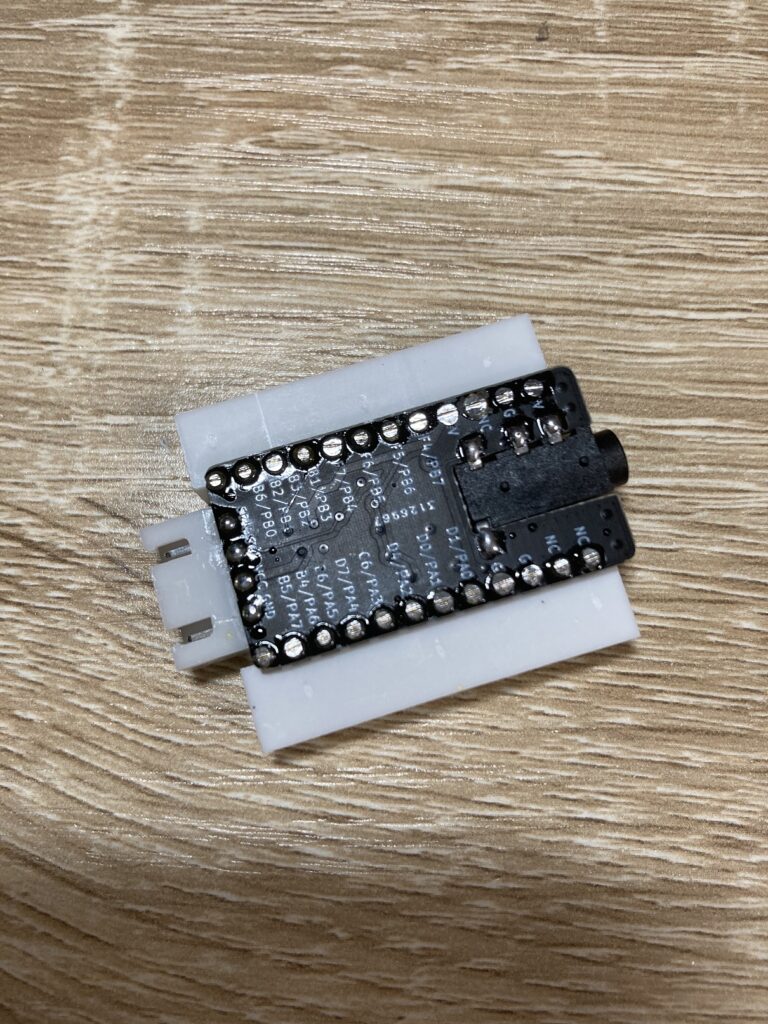

キー配列

便利なツールが充実しているので普通なキーボードを制作する分には自分で図面を引くことは必要ないようです。便利ですね。

まずはキー配列を決定します。

Keyboard Layout Editor (keyboard-layout-editor.com)を用いてポチポチしながらいい感じの配置を探り以下のような配列に決定しました。

上側にカーソルキーを配置し、その他多用するキーなどを割り振ろうと考えました。

やや斜めに配置し指を自然に起きやすくするよう工夫をしました。

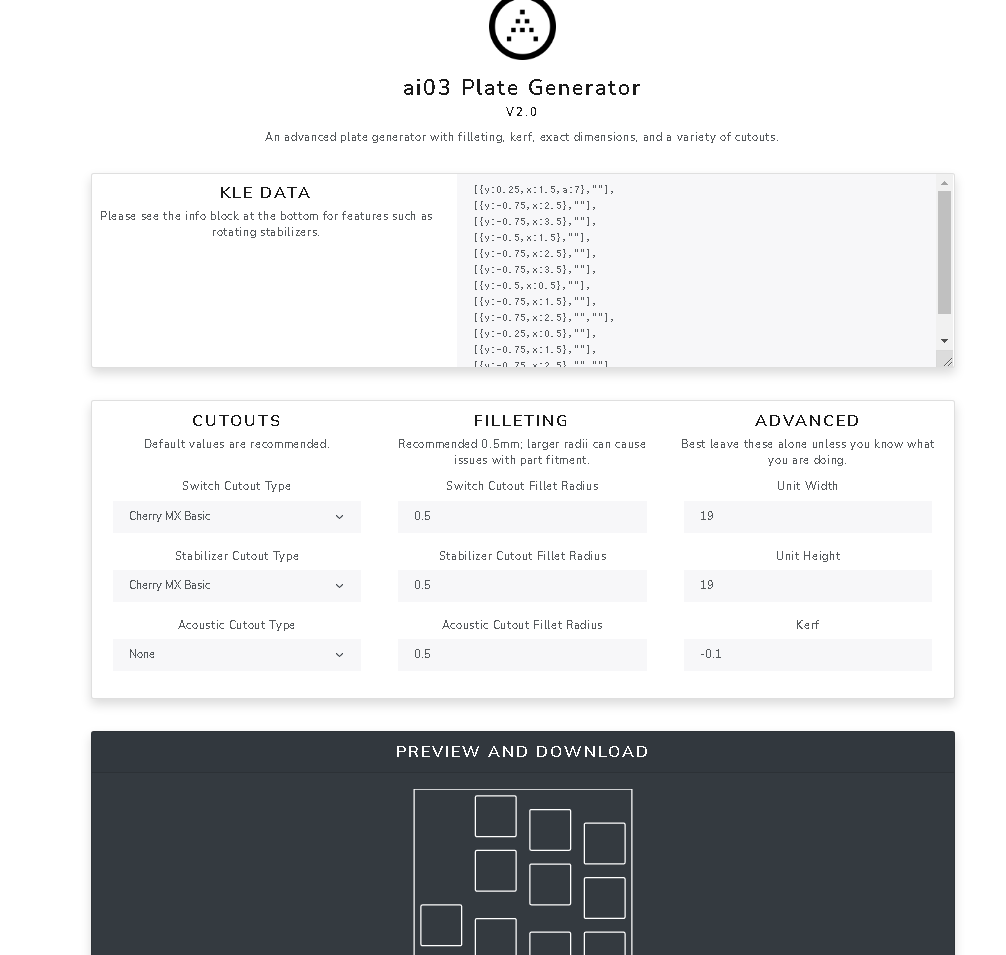

キーレイアウトが決定したらjsonデータを取得し、ai03 Plate Generatorを使用することでプレートデータをダウンロードすることができます。

キーピッチ、プレート寸法を指定できます。今回は19mピッチ、プレートは14.2mm幅を指定しダウンロードしました。

このデータを用いてkicadでのフットプリントの配置とプレートデータの作成を行います。

KLEとai03plategeneratorを用いることで簡単にdxfデータを作成することができました。

KLEを操作しながら配列を決定する場合はこの流れが一番楽そうです。

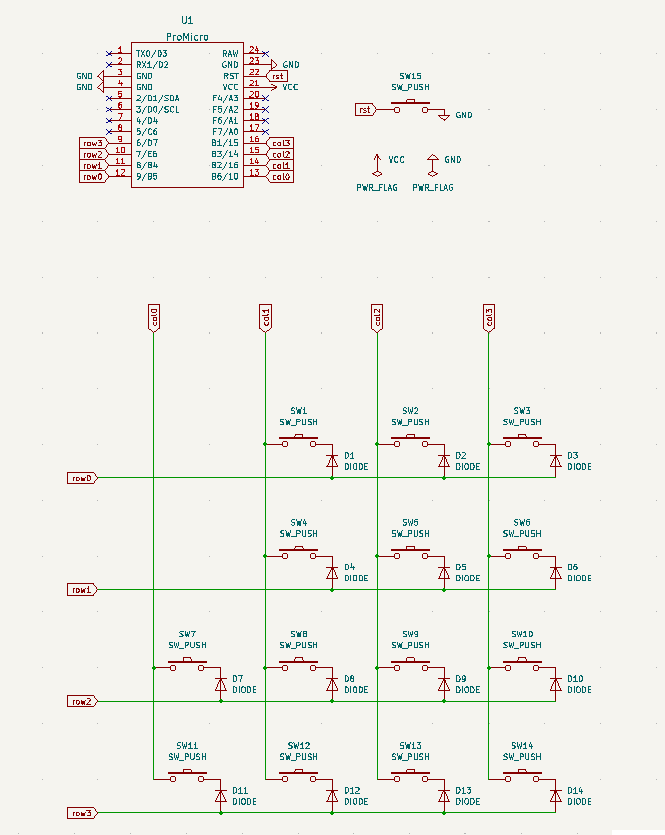

基板

基板の設計はKicadでfoostanさんの自作キーボード設計入門を参照しながら行いました。

従いながら行うことで詰まることなく設計を行うことができました。

一度完成した後には、kicadの大まかな理解をすることができていて二度目三度目からは自分の力で基本的な作業を行うことができるようになりました。とてもよい本だと思いました。

回路図です

pcbエディターです

キー数が少なく面積的にも余裕ある配置なためサクサクと行うことができました。生成したdxfファイルをインポートしピッチをキーピッチ/4とかにすることで最初の配置も簡単に行えます。

チェックを通してパスしたらガーバーとドリルファイルを吐き出し発注を行います。

今回はPCB Prototype & PCB Fabrication Manufacturer – JLCPCBにて発注を行いました。安く届くのも早かったのでまあ良いのではないでしょうか。

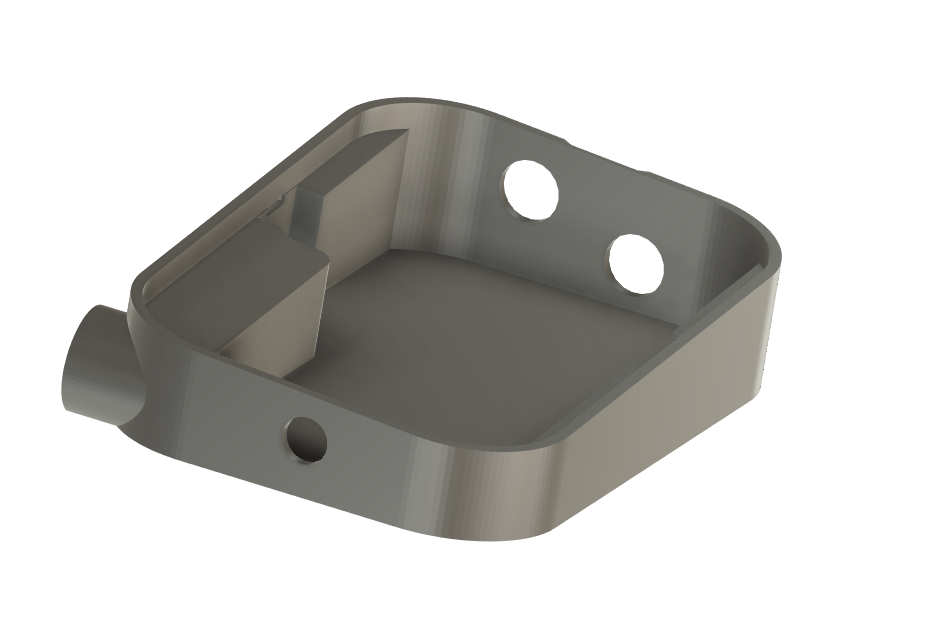

ケース

ケースはFDMで出力するという点からも、サポート材を取り出しやすい形状である必要があり、シンプルなものを作ろうと考えました。

トッププレートとボトムプレートが一体型のワンピースケースで基板を挿入するだけというのがシンプルだし組み立ても楽でよいと思い方針を立てました。

挿入面は基板がむき出しとなりますが、細かいところをこだわることは目的ではないのでまあいいかなという感じ。

作りたくなったら基板共通で作り直せばいいといえばそうですし。

先ほど出力したdxfをインポートしFusion360でスイッチの位置と基板外形をスケッチし、それらを押し出して切り抜いてで3dモデルを作りました。

3dモデルとはいうものの平面の押出のみで楽でした。

基板挿入面が突き抜けているため、見栄え等悪くなりますがサポート材をスイッチプレート部分のみで印刷できます。

基板外周にporonシートを張り付け、キースイッチを差し込んだ時にちょうど良い高さになってくれるようにしました。

基板をねじ止めしていませんが、キースイッチの足がねじ代わりにケースに固定してくれます。

ファームウェア

config.h

使用ピンです

#pragma once #include "config_common.h" /* USB Device descriptor parameter */ #define VENDOR_ID 0x0121 #define PRODUCT_ID 0x0008 #define DEVICE_VER 0x0001 #define MANUFACTURER Tsuiha #define PRODUCT fd00 /* key matrix size */ #define MATRIX_ROWS 4 #define MATRIX_COLS 4 #define MATRIX_ROW_PINS { B5, B4, E6, D7 } #define MATRIX_COL_PINS { B6, B2, B3, B1 } #define UNUSED_PINS #define DIODE_DIRECTION ROW2COL /* Set 0 if debouncing isn't needed */ #define DEBOUNCE 5info.json

最近qmk入れなおしたんですがinfo.jsonがないとhexを吐けなくなったようです。初めて書きました。

{ "keyboard_name": "FD00", "url": "https://github.com/Tsuiha", "maintainer": "Tsuiha", "layouts": { "LAYOUT": { "layout": [ {"label":"K01", "x":1, "y":0}, {"label":"K02", "x":2, "y":0}, {"label":"K03", "x":3, "y":0}, {"label":"K11", "x":1, "y":1}, {"label":"K12", "x":2, "y":1}, {"label":"K13", "x":3, "y":1}, {"label":"K20", "x":0, "y":2}, {"label":"K21", "x":1, "y":2}, {"label":"K22", "x":2, "y":2}, {"label":"K23", "x":3, "y":2}, {"label":"K30", "x":0, "y":3}, {"label":"K31", "x":1, "y":3}, {"label":"K32", "x":2, "y":3}, {"label":"K33", "x":3, "y":3}, ] } } }keymaps\via\rule.mk

via対応するにはこの一文が必要らしい

VIA_ENABLE = yesinfo_via.json

via対応用のjsonが必要なようです。初めて書きました。

hex吐くのには使わないぽい

{ "name": "fd00", "vendorId": "0x0121", "productId": "0x0008", "lighting": "qmk_rgblight", "matrix": { "rows": 4, "cols": 4 }, "layouts": { "keymap": [ [ { "y": 0.25, "x": 1.5 }, "0,1" ], [ { "y": -0.75, "x": 2.5 }, "0,2" ], [ { "y": -0.75, "x": 3.5 }, "0,3" ], [ { "y": -0.5, "x": 1.5 }, "1,1" ], [ { "y": -0.75, "x": 2.5 }, "1,2" ], [ { "y": -0.75, "x": 3.5 }, "1,3" ], [ { "y": -0.5, "x": 0.5 }, "2,0" ], [ { "y": -0.75, "x": 1.5 }, "2,1" ], [ { "y": -0.75, "x": 2.5 }, "2,2", "2,3" ], [ { "y": -0.25, "x": 0.5 }, "3,0" ], [ { "y": -0.75, "x": 1.5 }, "3,1" ], [ { "y": -0.75, "x": 2.5 }, "3,2", "3,3" ] ] } }via用jsonの書き方が調べても大して出てこずremapってどうやてっ対応するんだって感じでしたが公式ドキュメントがちゃんとありました。なぜかなかなかたどり着けなかった。

Required Properties | VIA (caniusevia.com)

remap対応したので簡単にキーマップの変更ができるようになりました

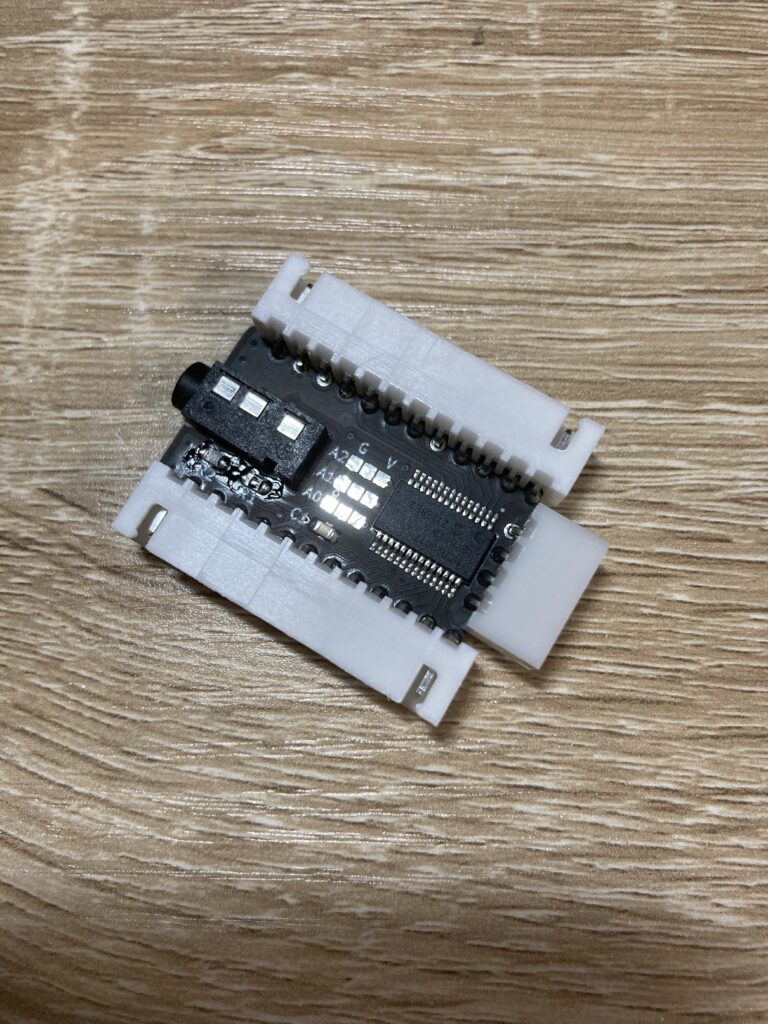

組み立て

組み立てに必要なものは

- 基板

- smd ダイオード1N4148W x14

- MX用PCBソケット x14

- promicro

- リセットスイッチ(ピンセットでもいい)

- ポロンシート 1cm x 10cm程度 x2

- ケース

- ゴム足等滑り止め要素

- MXキースイッチ x14

- MXキーキャップ x14

ただキースイッチが14個ついているだけの簡単な構成なので一度でも何かしらの自作キーボードキットを組み立てた方がある方ならビルドガイド不要で組み立てられる内容です。

スルーホール部品は表面からはんだ付けし表面実装部品は裏面ではんだ付けします。

組み立てる前に最初にファームウェアを焼いて動作確認したらベストなのかもしれない。

Keyboard/FloppyKBD/FD00/firmware at main · Tsuiha/Keyboard (github.com)

remap対応しました

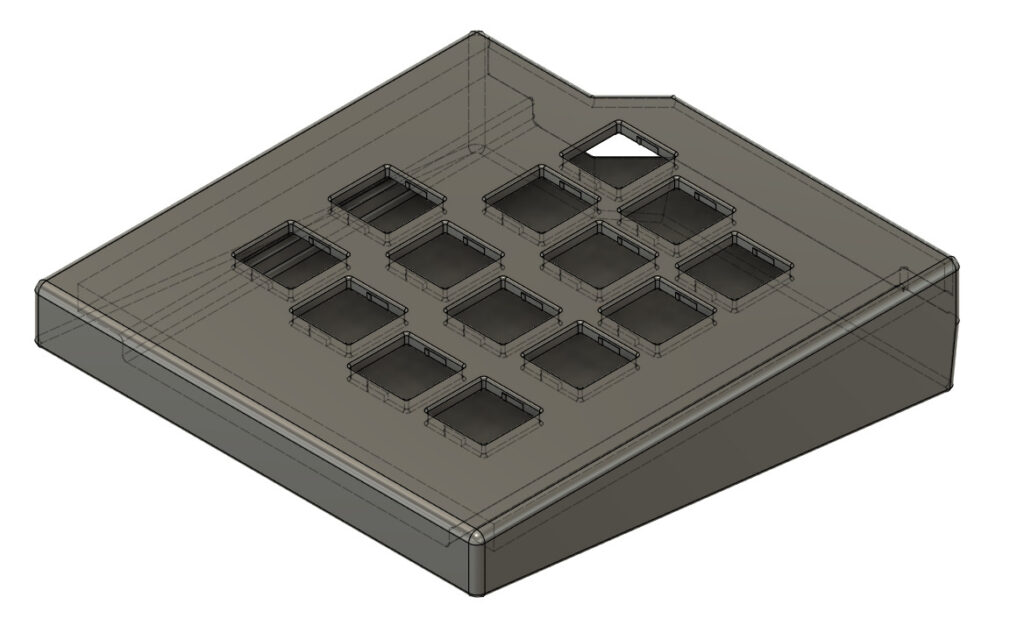

基板が届きました。おー

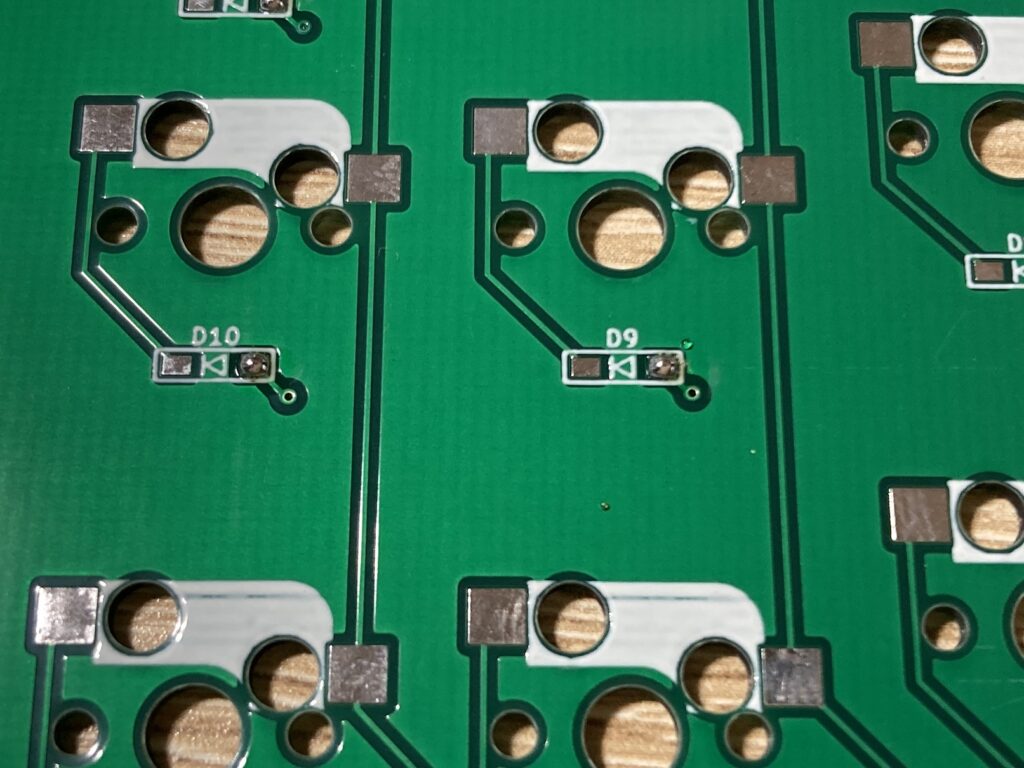

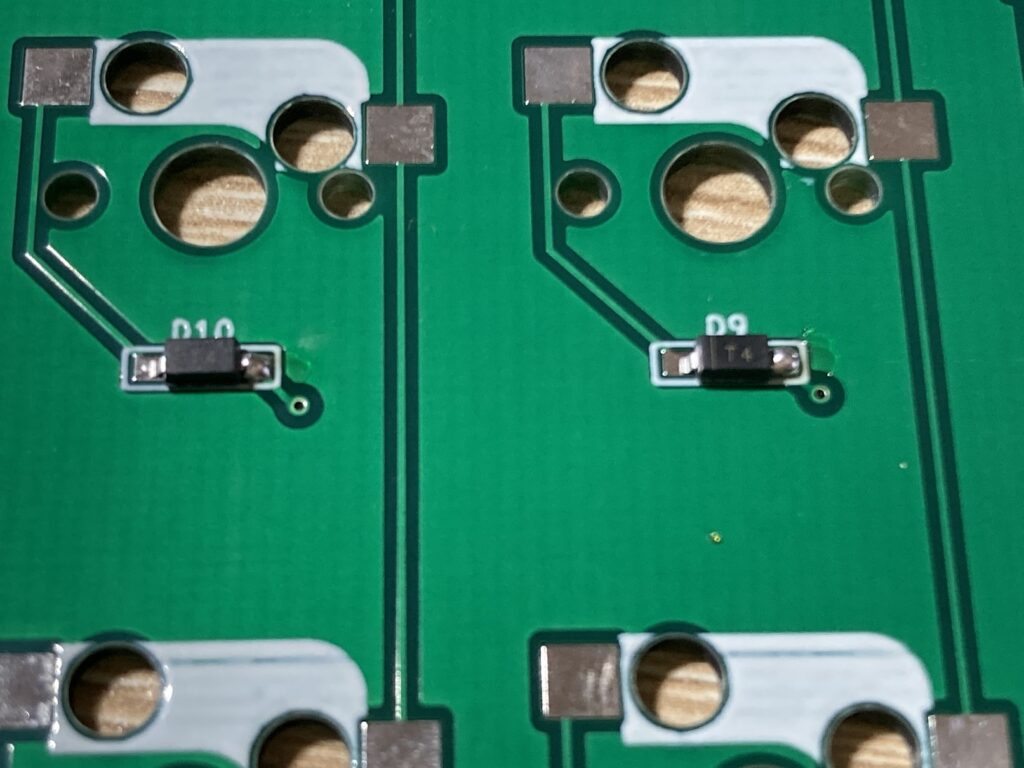

ダイオードの実装は片方のパッドに予備はんだをして行います。

予備はんだを溶かしながらピンセットでダイオードをパッドに置きはんだをなじませます。

もう片方が浮かないように気を付けます。

もう片方のパッドもはんだ付けします。

同じ要領でpcbソケットもはんだづけします

これで表面実装部品のはんだ付けは終わりです。

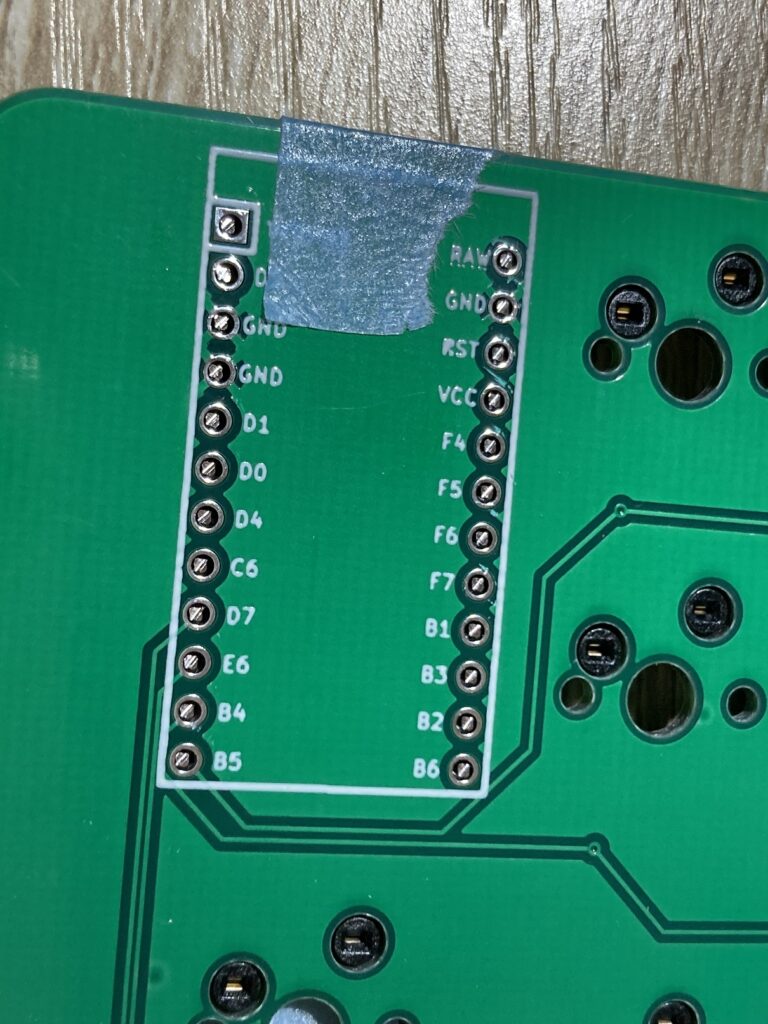

スルーホール部品をはんだ付けしていきます。

promicroにピンヘッダをはんだ付けします。

この向きでピンヘッダを差し込みます。傾かないようにやります。

promicroを裏面から差し込みマスキングテープ等で固定します。

ニッパで飛び出る分のピン先をカットします。

はんだ付けします。

必要があればリセットスイッチをはんだ付けします。

タクタイルスイッチ – 2pin 3.5x6x4.3mm – 遊舎工房ショップ (yushakobo.jp) これを使用します。

はんだづけおわりです。フラックスクリーナーで汚れを落とします。

ポロンシートをカットして裏面両端に貼り付けます。

ケースに基板を差し込みます

スイッチをはめていきます。ねじ止めしていないため基板とスイッチ穴の位置とを合わせる必要があります。

なんとなく位置を合わせてから差し込んでいきます。

スイッチをはめました。

ゴム足を貼って完成です。いい感じですね。薄くグリップ力もあり自由度が高いことから今回スーパーXを滑り止めとして採用しました

いいね!

JLCPCBでレジンケースを注文してみました。FDMよりも見た目がぐっといいですね。

1mm厚の10x10cm金属板を挿入しウェイトとする計画でしたがはみ出してしまいました。

はみ出してますがとりあえず重さが出ていい感じ

おわり

キーボードの基板設計を学ぶことができました。

おっくうで基板設計を後回しにしていましたがこれからは基板での自作キーボードを作っていけますな。

Keyboard/FloppyKBD/FD00 at main · Tsuiha/Keyboard (github.com)

-

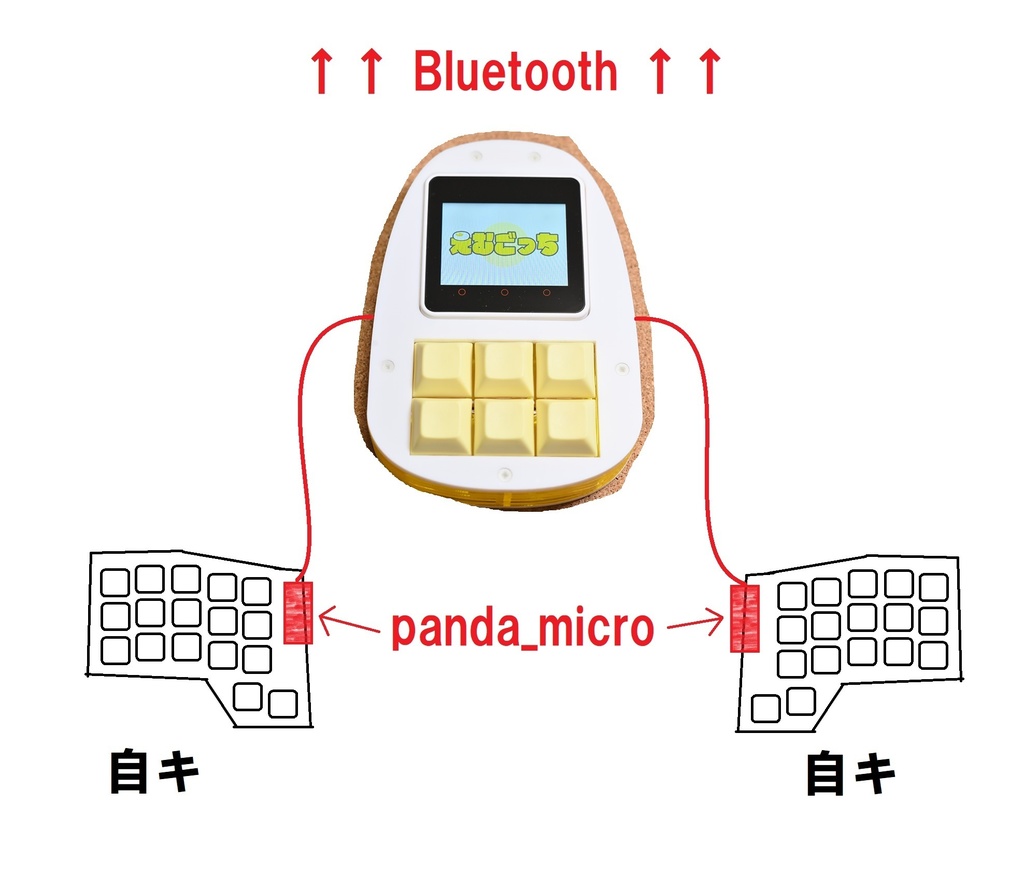

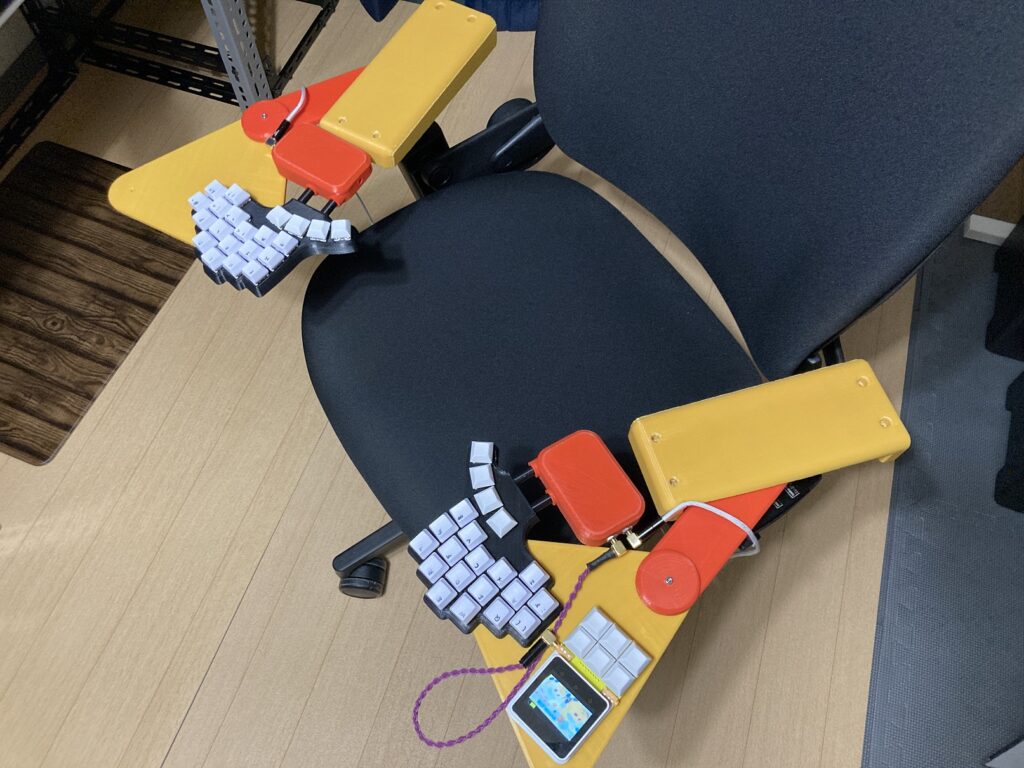

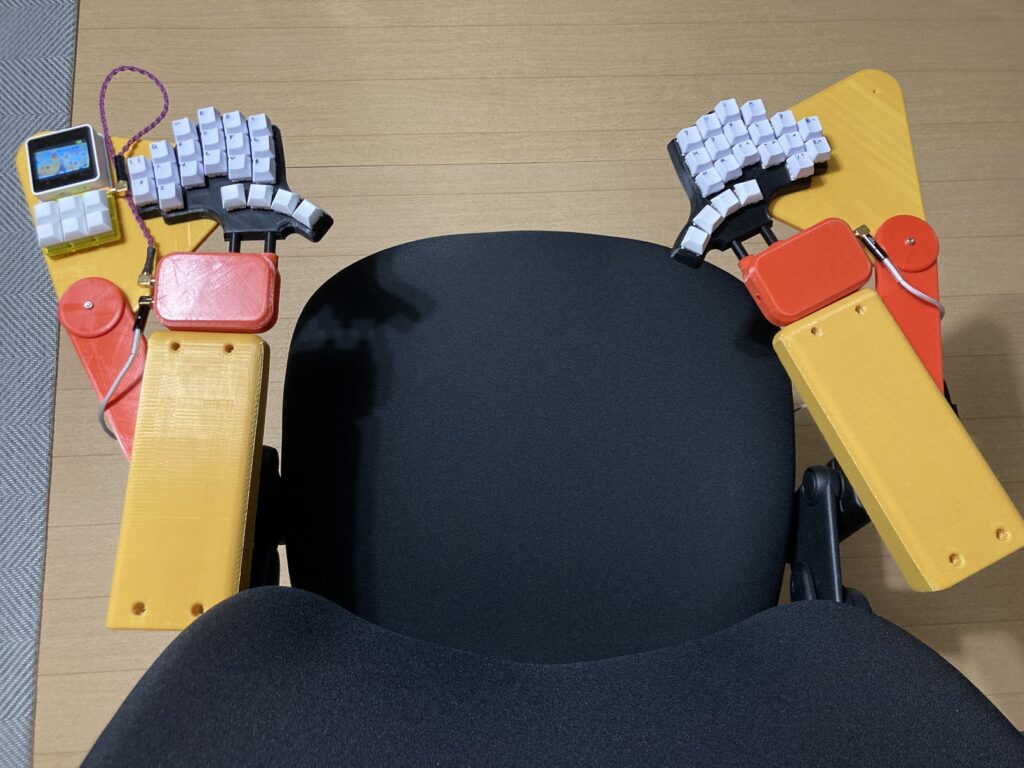

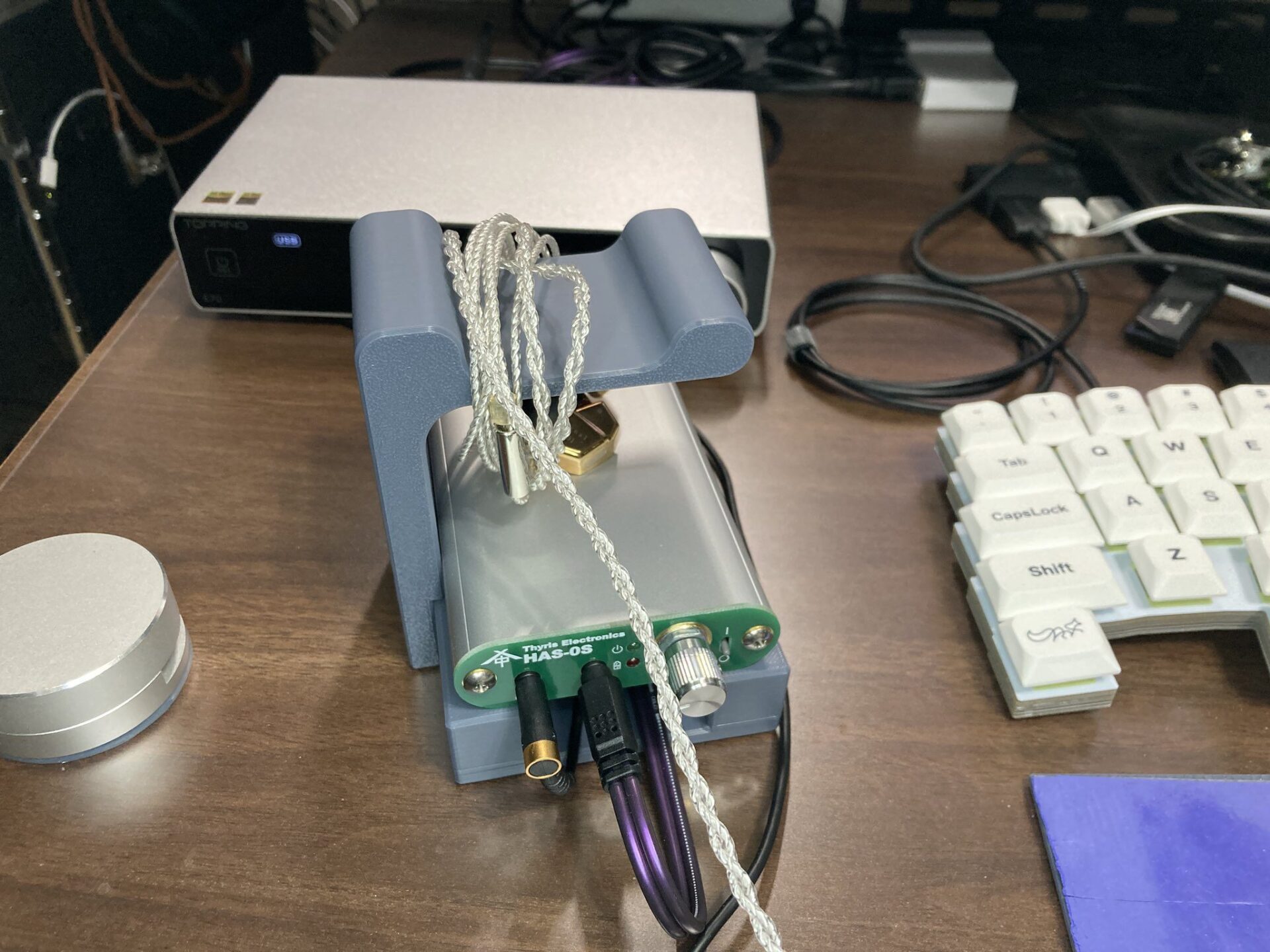

[自キ] えむごっち & panda_micro でキーボードを無線化し椅子キー環境を試作してみた

この記事ではえむごっちを使用して既存のpromicro対応キーボードを無線化した例を紹介します。

またその無線化したキーボードを用いて椅子キー環境を作ってみました。

はじめ

えむごっちによるキーボードの無線化、3dpによるアームアームレストの設計によって、椅子キーでデスク天板の状況や椅子の位置によらず快適にキーボード入力を行うことができるようになりました。

デスク上が片付く、キーボードを動かさずとも常にいい位置で打鍵することができる、と椅子キーは椅子がごつくなることと引き換えに便利さを手に入れることができると感じました。

またえむごっちによってファームウェアを自分で作ることなく簡単にキーボードの設定を行うことができました。

新しくキーボードを設計する際、その制御方法の新しい選択肢にすることもできると思います。その雛形のようなキーボードも公開されています。

palette-system/ortho36_panda: ortho36_panda (github.com)

自作キーボードの難点として増殖していきいくつもキーボードがpcに接続されてしまうということがあるのでその点を解消できてとてもスマートに思います(なんなら無線だし)

要素

えむごっち・panda_micro

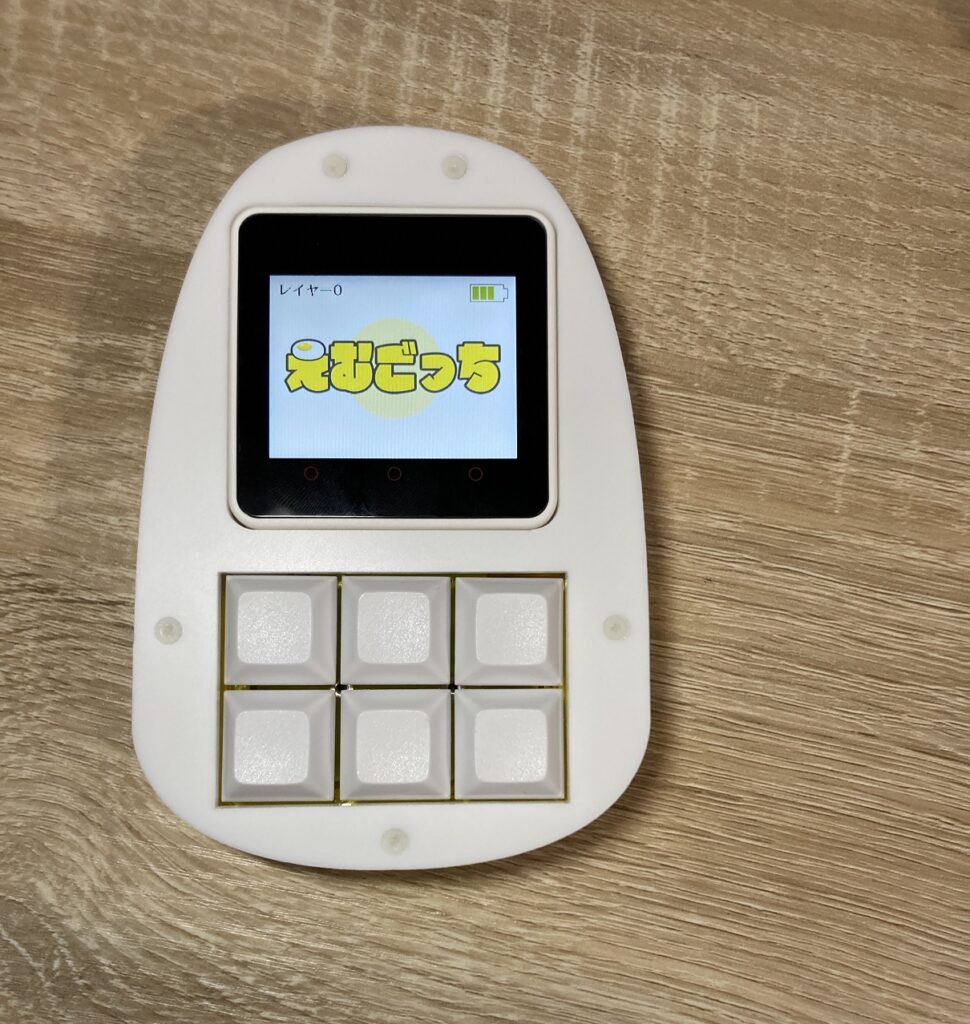

「えむごっち」とはパレットシステム よっぴ(@4py1)さんがパレットシステムにて頒布しているM5StackCore2を用いたBluetoothな自作キーボードです。

az-m5ortho/docs/azemugotch at main · palette-system/az-m5ortho (github.com)

boothにてキットを購入することができます。

えむごっちV2 – パレットシステム – BOOTH TRRSジャックを用いてI2C通信が可能で対応デバイスを接続し合体させることができます。

他にもいろいろ機能があるので公式を覗いてください。

「panda_micro」とは上記I2C通信を行えるI/Oエキスパンダを搭載したpromicro互換のピン配置をしたボードです。

簡単に言うと自作キーボードのpromicroをpanda_microに置き換え、えむごっちに繋ぐだけで無線化できるというものです。

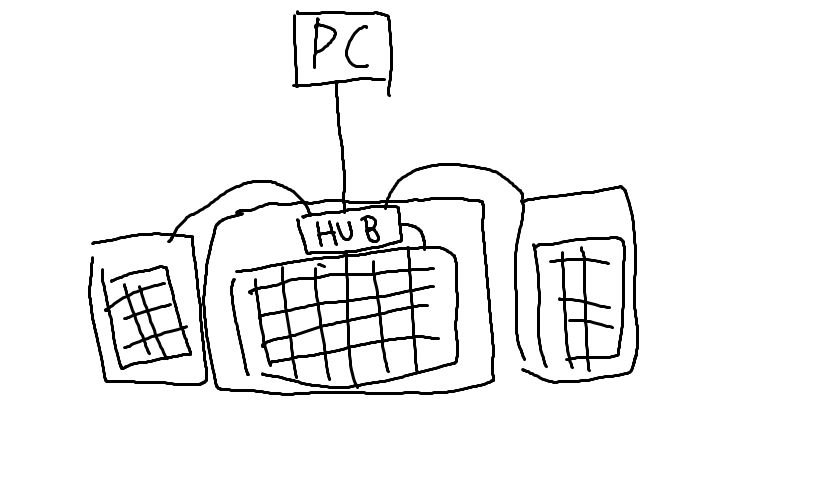

TRRSケーブルで接続を行いますが、導通していればI2C通信を行うことができるため1:1通信でなく1:多通信が可能でパンダマイクロ化したキーボードを複数数珠つなぎにして使用することができます。(今回もえむごっちー左手ー右手と連続してつなげている)

複数繋いだ際パンダマイクロの個体はアドレスによって識別されるため異なるアドレスにジャンパする必要があります。

こちらもboothにて購入することができますので詳しいことは参照してください。

panda_micro – パレットシステム – BOOTH

なぜえむごっちを試したのか

複数の自作キーボードを複数のUSBケーブルで接続することに不快感を覚えていましたUSB足りない。だったら一体型のでかいキーボードにまとめればいいじゃんそれはそうではありますが。

最初に自作キーボードについてI2C通信について知ったときに、じゃあそれでステーションに対してぶすぶす刺してキーボード左右分割みたいに3つ4つのキーボードにつなげばいいじゃんと安直に思いましたが、いろいろと厄介そうで断念しました。

というかmoduloというそういうモノが昔にあったようです。

じゃあ同じことするならステーションにUSBハブ仕込めば簡単じゃんとも思いましたが、当時小型化を方向性としていたり一体型でなく分割型が良かったのでそのまま放置されています。

えむごっちはそういうことを用意されている設定編集ツールAZTOOLを用いて簡単に行うことができるのが魅力に感じました。(私の掛けるコストがない)

あと簡単に無線化できるというのが椅子キーとあっていました。

椅子キーをどうするかを考えていたため、ここが決め手になりました。

今回えむごっちを使用しましたが、AZ-COREという同様にI2C接続可能な小型のものもあります。

椅子キー

自作キーボード界隈を見ていて「椅子キー」というものを知りました。

椅子キー 等で検索してみるといろいろ作例を見ることができます。

キーボードをデスク天板上に置くのではなく椅子に固定してしまうというもので、デスク天板の位置にかかわらず椅子に座っていればいつでもどこでも快適にキーボード入力が可能になります。

椅子キー環境にしようとするのには人それぞれに理由があると思います。

私の場合理想のデスクを求めた際に、どうしてもゲーム用のデバイス群とpc作業用の入力用キーボードをそれぞれ動かさずに同時に実現することが不可能に思えたからです。

ゲームプレイ時とPC作業時とでキーボードの位置を置きなおすという人は少なくないと思います。またマウスはデスク上を大きく動かすため中央にキーボードを置くと邪魔になります。というか作業時マウスは分割型キボの間に置きたいです。

実現できそうな案としては手前側にキーボードが埋め込めるだけの溝を用意し、天板とキートップが同じ高さになるようにすることで、マウスを振っても腕がキーボード上を通り干渉しないというような案がありましたが奥行きの問題で没になりました。

なので安直に考えるとゲーム用デスクと作業用デスクを分けて2デスク環境にするしかないというような状況でした。

そこで条件を満たす案として椅子キーが選択肢として挙がり、椅子キーにすることを前提として現在のデスクを自作しました。

なので椅子キ環境あるいはそれに近い環境を、ゲーム時と作業時とで一切デバイスを移動せずに済む環境を実現する必要があります。

というわけで今回はえむごっちを用いて椅子キー環境を試作してみました。

椅子キ環境を試作する

えむごっちを作る

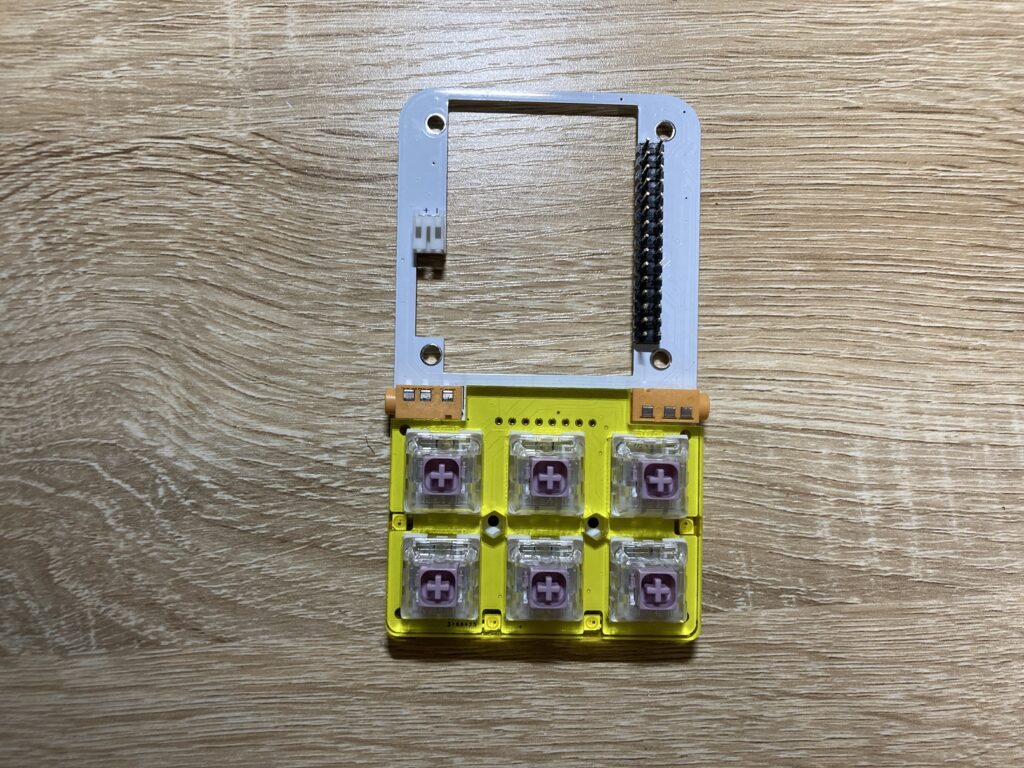

えむごっちベースセットとM5StackCore2とキースイッチ、キーキャップを用意します。

えむごっち作成マニュアルの手順に従って組み立てていきます

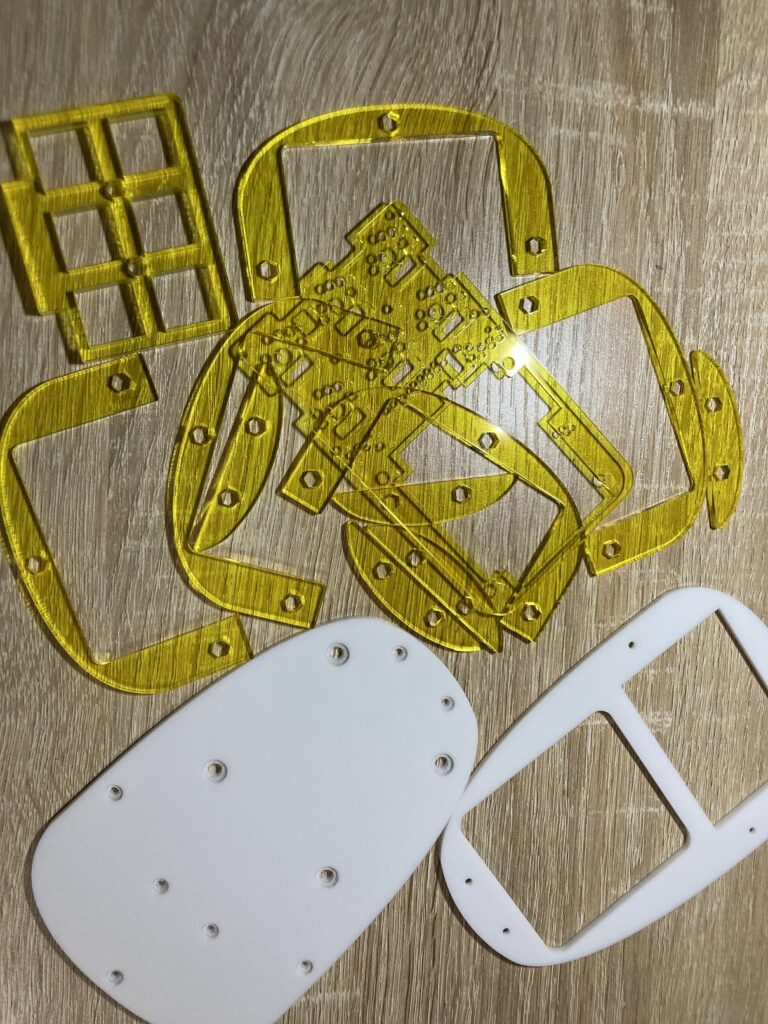

アクリルプレートの紙を剥がし水で洗います。

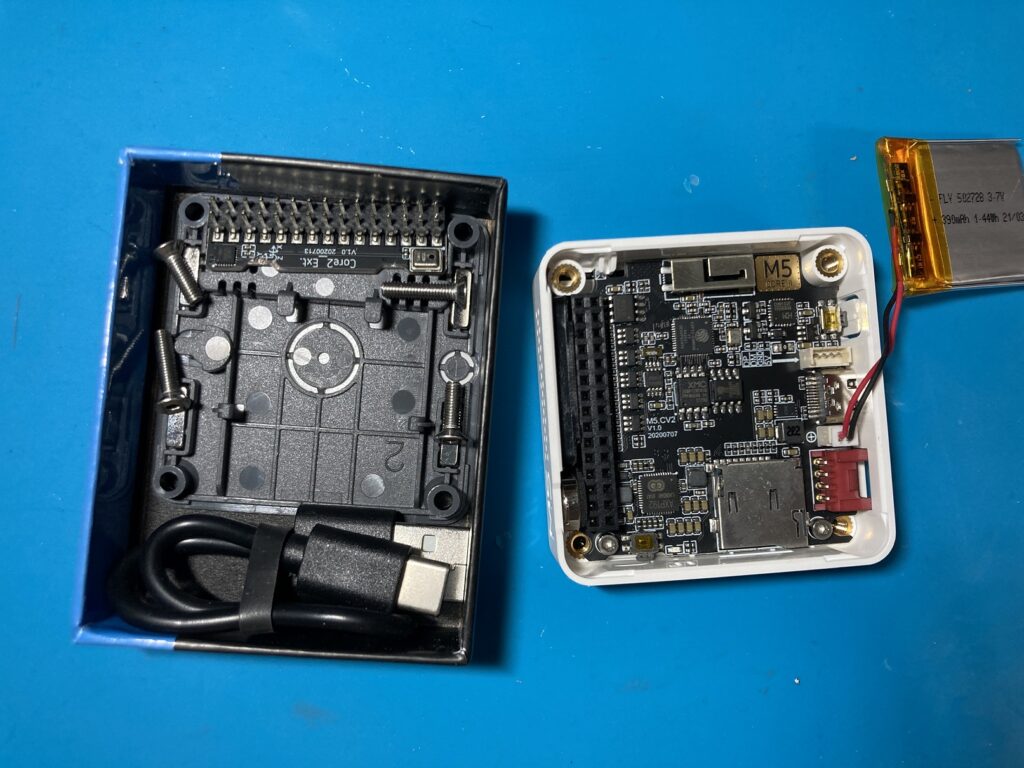

M5StackCore2の背面をばらしピンヘッダを刺します。基板へのピンヘッダのはんだ付けはM5StackCore2に刺して固定して行いました。

部品をはんだ付けします。スイッチをはんだ付けするときにプレートを間に挟むのを忘れないようにします。

部品は向きがあるので気を付けます。

LEDは低温よりも320度でさっさとやるほうが個人的には簡単に感じます。毎度小手先をきれいにするのが大事な気がします。

実装ができたらアクリルをねじ止めしていきます。

組み立て手順書にも書いてありますが樹脂ねじはすぐもげるので指先で軽く締めるぐらいでちょうどいいと思います。

組み立て終わったら付属のUSBケーブルでPCにつなぎえむごっちのインストールと設定を行います。

初期設定手順書に従い行います。

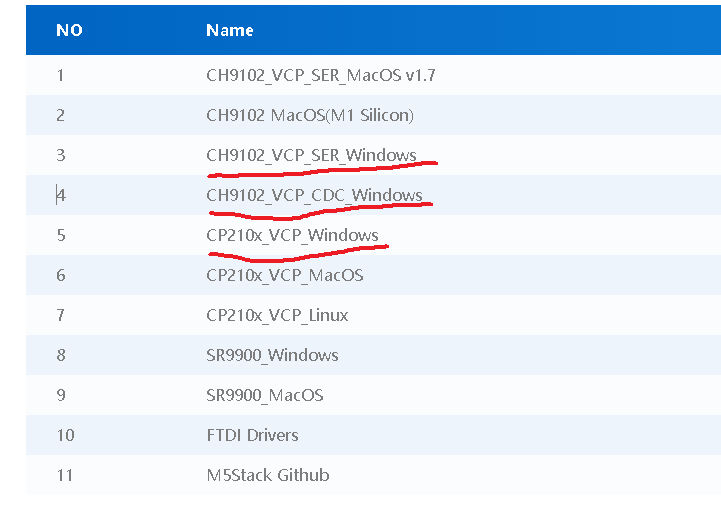

ドライバを入れファームウェアインストールページにてインストールを行います。

書いてあるようにドライバが数種類あるためインストールがうまくいかないときは別のドライバを入れます。

最初にCHとCPの3つとも入れといてもいい気がします。私は3回入れて3回目が正解でした。

おー

wifi接続により設定を行うことができます。スマホから設定できるという機能で便利でした。

PCから行う場合LANケーブルを抜くかデバイスマネージャで一時的に無効化します。wifiできないので

パンダマイクロでI2C通信化

パンダマイクロを用いて今回は椅子キとしてかわいい🐰ちゃん【公式】(@illness072)さんのproject-mammoth(手配線)を用いて行います。

参考:[自キ]project-mammothを手配線で作ってみた

project-mammothパームレスト内のパンダマイクロからTRRSケーブルを引き出さなくてはならないためgithubから3Dデータをダウンロードしてきてケースデータを加工します。

穴開けるだけなのであとでドリルで穴開けるのでもよいと思います。

できました。

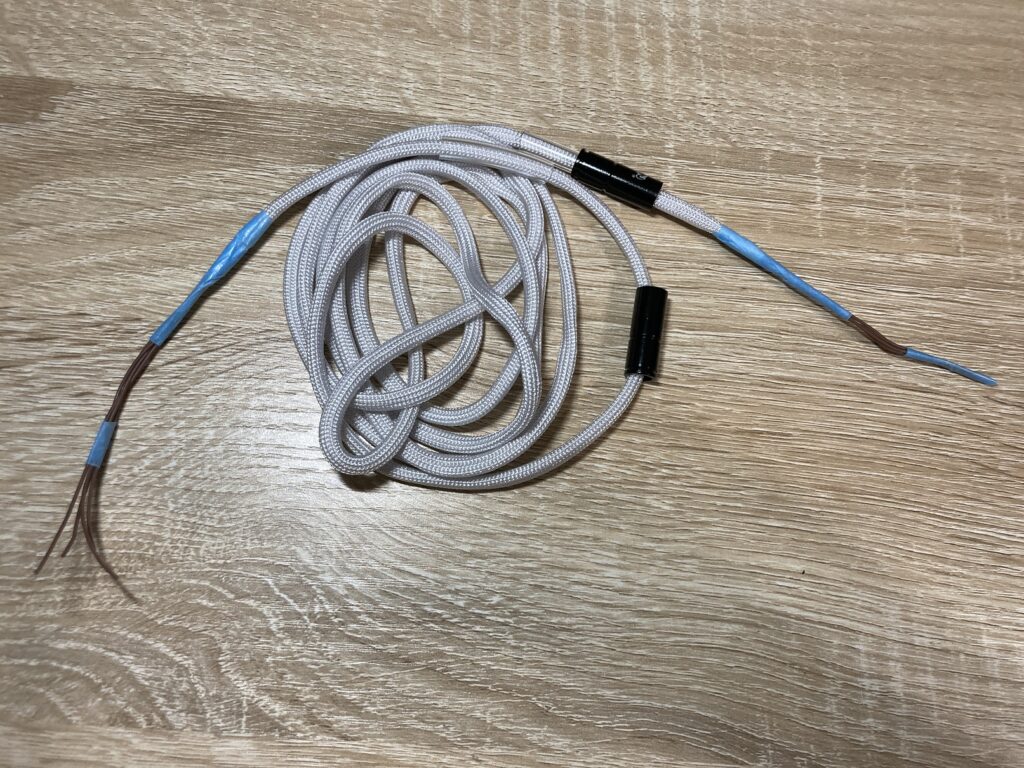

TRRSケーブルを作る

やすり掛けないとはんだのらない

気を付けてたのにプラグカバー入れるの忘れました。

テスターで同じ部分がそれぞれ導通しているかしっかりと確認します。

続いてパンダマイクロを手配線仕様に、12pin・4pin 2.54xhコネクタをはんだ付けします。

アドレスを指定するためにジャンパします。

続いてxhオスーTRRSメスアダプタを作ります。追加できるように2口で作ります

TRRSソケットの同じ番号ピンをはんだ付けしxh圧着端子を付けます。

高品質のゴールドメッキイヤホン3.5mm,4個,ヘッドホン,ソケット4極,オス,ステレオジャック,ネジナット付きコネクタPJ 3992|コネクタ| – AliExpress

この形状のTRRSソケットはねじ止めが不要なので3dpケースには最適だと感じます。(ねじ止めしているようなものではありますが)

パンダマイクロのTRRSのピンがどうなっているのかboothかgithubのデータを確認しながら同じピン配列になるようにコネクタにコンタクトを刺していきます。

しっかり同じピン同士で導通しているか確認します。

初めからついているTRRSソケットと追加したソケットとにケーブルを刺しテスタでしっかり確認します。

mammothとの接続

パームレストを交換するのでばらします。

ケースとパームレスト間をワイヤでなくフラットケーブル等で接続するのがスマートだと思いますが今回はそこは重要でないのでそのままやります。

コネクタを接続しTRRSソケットをケースに差し込みねじ止めします。

これでパンダに繋がれたマンモスが用意できました。

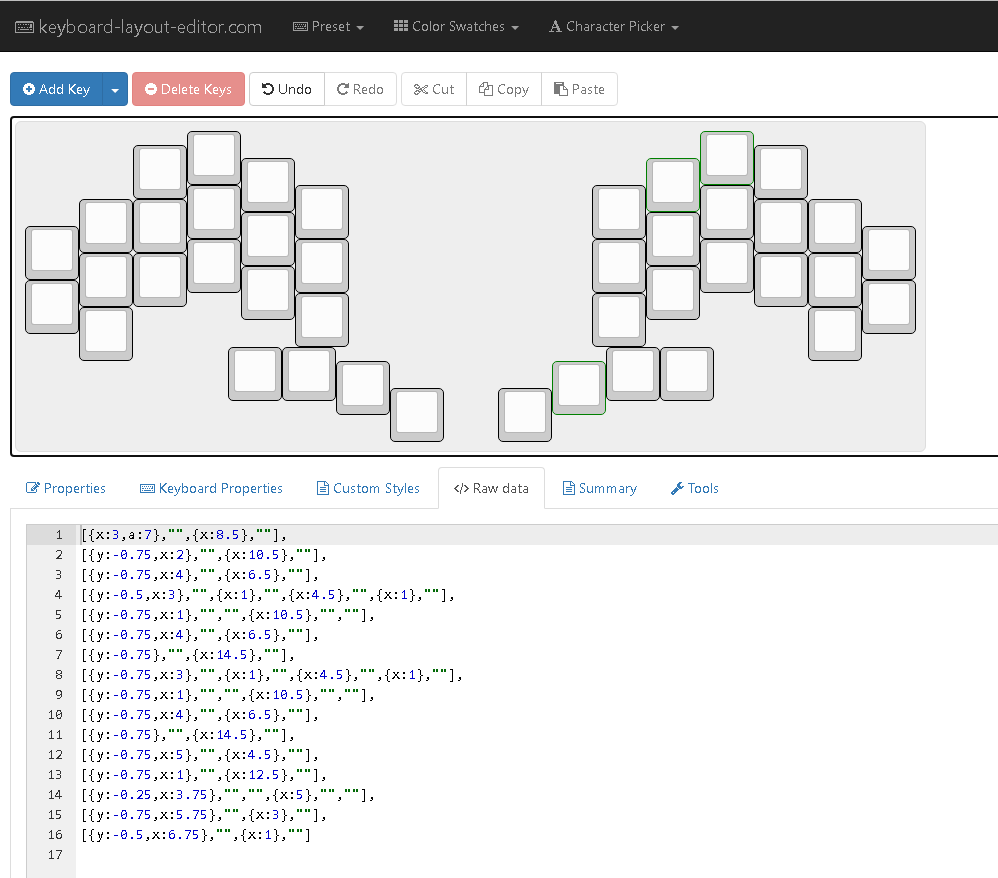

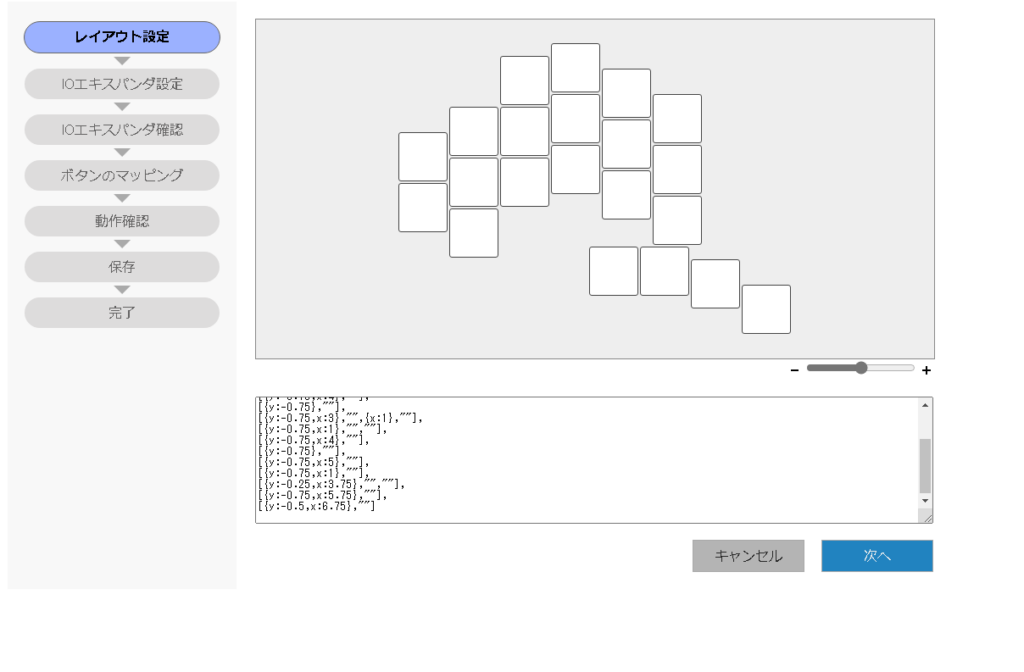

パンダにつながれたマンモスをえむごっちにそれぞれTRRSケーブルでつないだのち、AZTOOLで設定を行います。

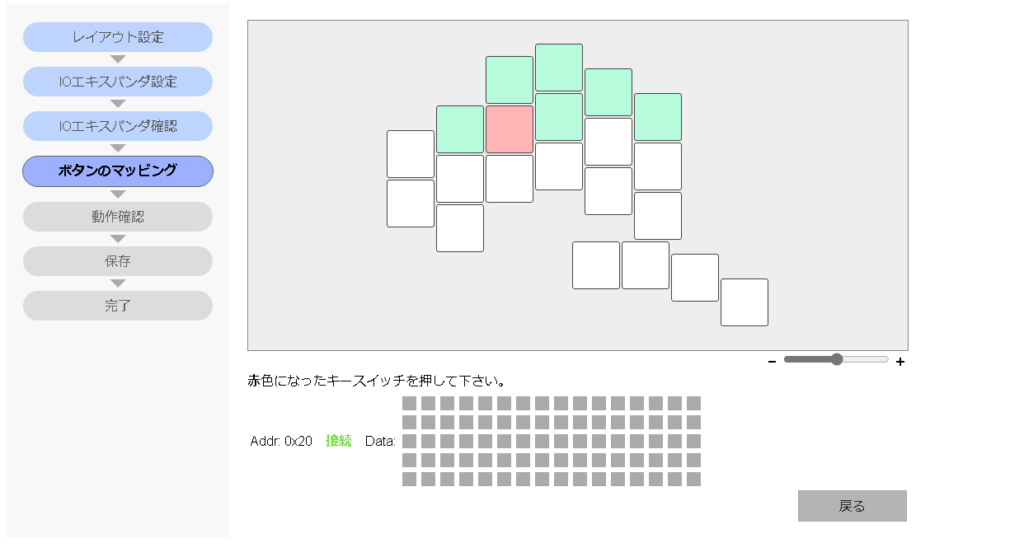

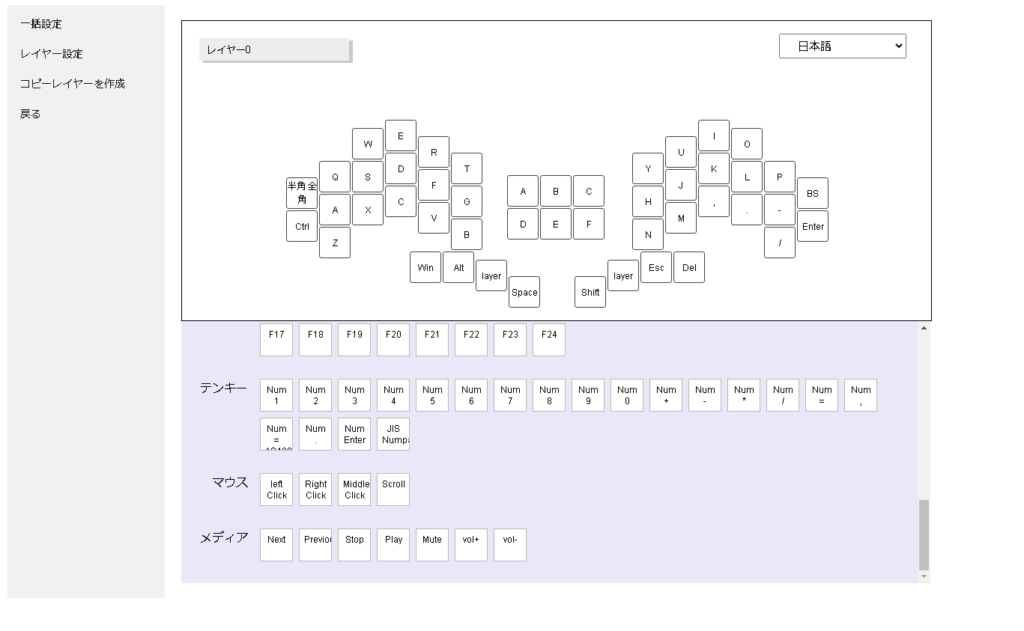

まずKeyboard Layout Editor (keyboard-layout-editor.com)でレイアウトを作成しRaw dataをコピーします

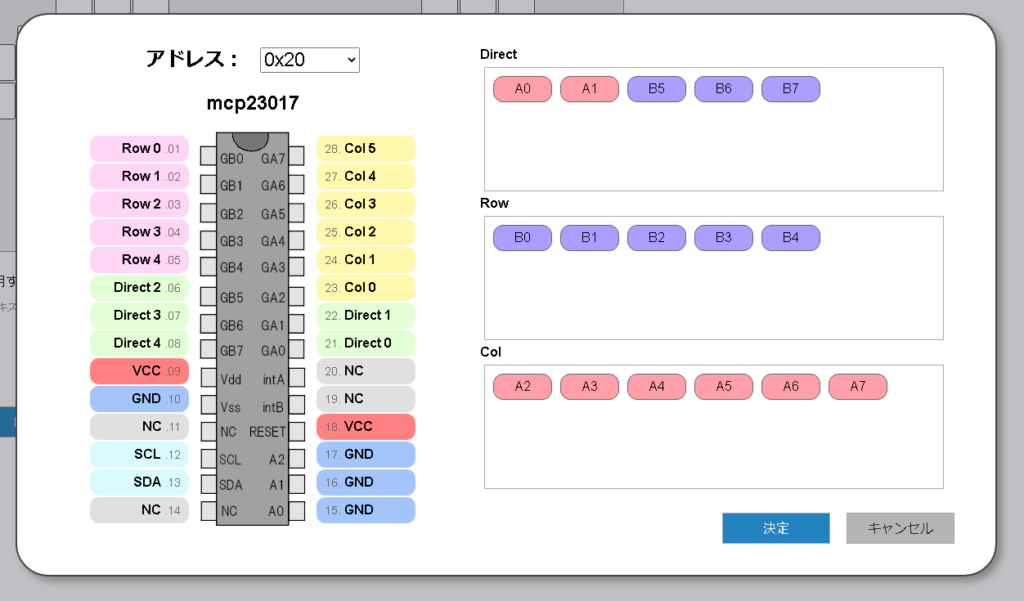

えむごっちに接続しI2CからIOエキスパンダの設定に移ります。

今回両手分、二つのパンダマイクロ分登録を行いますが、その作業は片方ずつ行います。両手同時に行える感じですが入力動作が安定しませんでした。(環境依存かわからんけど)

まあそれとは関係なく片手ずつのほうが設定自体サクサク進むのでそのほうが良いように思います。

Raw dataを張り付けるとレイアウトが表示されます。おー

IOエキスパンダを追加しポチポチしていくと設定が完了します。

キー設定もGUIで簡単に行うことができます。おー

これでマンモスのパンダを使ったえむごっち化が完了しました。

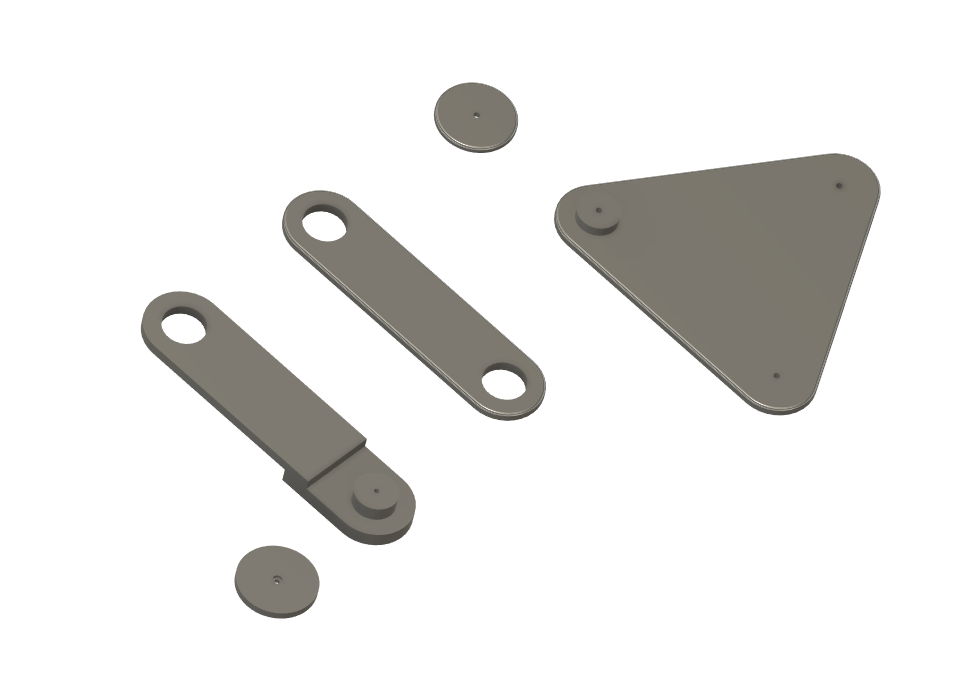

椅子キ用アームレストを作る

椅子にキーボードを装着できるようにしなくてはなりません。

leap chairはアームレストの可動が売りなこともあって取り外すことができます。

トップのクッションの部分を3Dパーツに置き換えることで実現することにします。

今回は椅子キ環境の確認ということであまりこだわらずにシンプルなアーム構造にします。

他の人に使いようがないですがデータは投げてあります。3DP/isuki_armarmrest at main · Tsuiha/3DP (github.com)

でかいので試作するのも時間がかかって大変です。

アームレストは前方が低くなるように傾斜を付けましたgood

なんかアヒルみたい

アームにキーボードを固定するためにボトムプレートに穴をあけてねじを刺します。

アームレストにアームをはめ込み椅子、キーボード、アームそれぞれねじ止めしてひとまず形になりました。

いい長さのねじなかったのでえむごっちのアクリルははがされています。

おー

アームなので使わないときは脇に寄せられるのがよいです。

見てわかるようにナットはむき出しだし固定箇所少なくてあまり重さはかけられませんがそこは試作という感じ

根元の部分もねじ止めする構造にするだけでかなり改善されそうです。

キーボードが回転するのでアーム自体が1ピースでもいいかもしれません。

ひとまずこの形で様子を見ながらよりよい形を探っていきたいと思います。

おわり

以上えむごっちとえむごっちを用いたパンダマンモス無線環境の構築、椅子キーへの適用でした。

おわり

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)