- Home

- 一覧

-

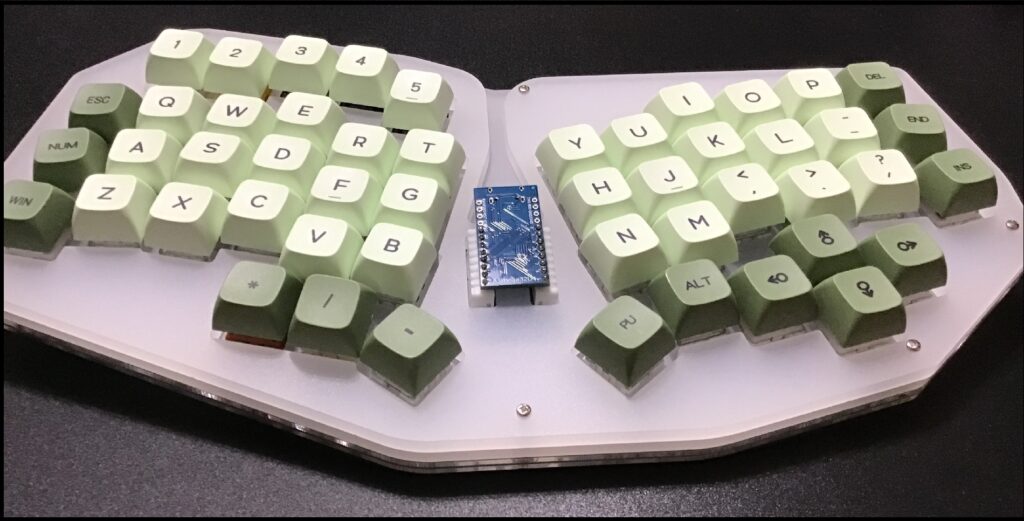

[自キ] andrackpt 自然なポジションで楽に打鍵できる配列のキーボードを作る

一般的なANSI配列では私は文字が打ちにくいです。なので自分に合った打鍵しやすい自作キーボードを提案します。

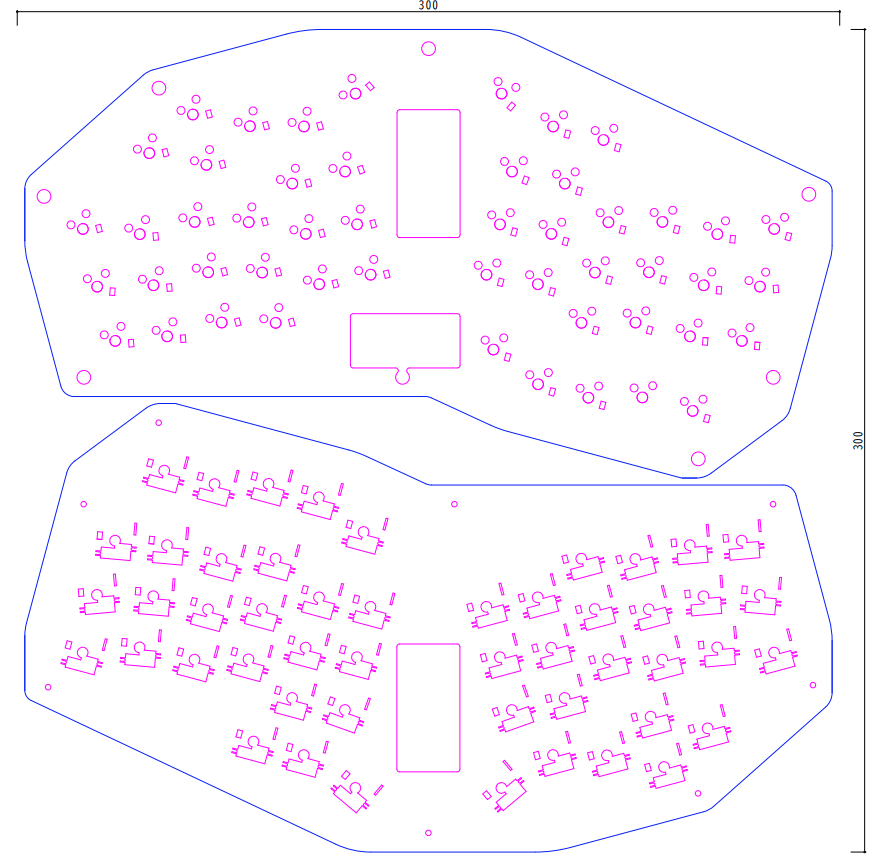

前回製作したfcs42を使用してカラムスタッガードを基本として配列を模索し、アクリル積層でホットスワップなキーボードを手配線で作ります。

設計方針

一般的なキーボード配列というか、ANSI配列が打ちづらいです。私が手先不器用すぎるだけかもしれませんが。

私の場合キースイッチの端っこの方を打鍵してしまいますし、ミスタイプも多いです。タイピングの速度も異常に遅いです。指を滑らせて打鍵するというより覚えている座標を押しに行く感じです。

そもそもこれをホームポジションというの知らんですが自然に指を置くときはこのような感じとなっています。

キーボード自体をだいぶ左に寄せ、真ん中の行(asdf jkl;)ではなく指を伸ばした状態がホームポジションとなっていて、上側に寄っています(awef jiop)。ノートパソコンで変な癖がついたといえばそうですが。左右対称でないしずれてるし歪です。

そもそも手先が不器用で、タイピングのとき指は第二関節までしか動かしません。第三関節も使ってタイピングできる人と比べると可動域が狭いです。不器用なりにやりやすくやってた結果がこれというわけです。

何が言いたいかというと不器用でANSI打ちにくいという話です。

fcs42を使い、打鍵しやすい配列を模索します。

参考:手配線で配列調整できるカラムスタッガードのキーボードFCS42Sを作る 自作キーボード (tsuiha.com)

まずは一般的なカラムスタッガードで指の長さとか自然に指を置いたときを1行目に合わせ配置しました。

問題点として、この配列は中指が最も高く、外側は徐々に下がっていきますが、指を伸ばし気味で寝かせ気味なポジションなこともありBが遠く感じました。

そこでB列をやや上げ、B列への運指をV列から指を曲げるのではなく、ANSIと同様に指を伸ばして打鍵することにしました。

Zも遠い。QPは薬指で打鍵し、上にあげることにしました。結果として効率が悪く感じたので小指で打つ方がいいんじゃないかと今思ってしまっていますが。

またZ列がぴったりくっついていると小指が窮屈なので角度をつけ開かせることにします。

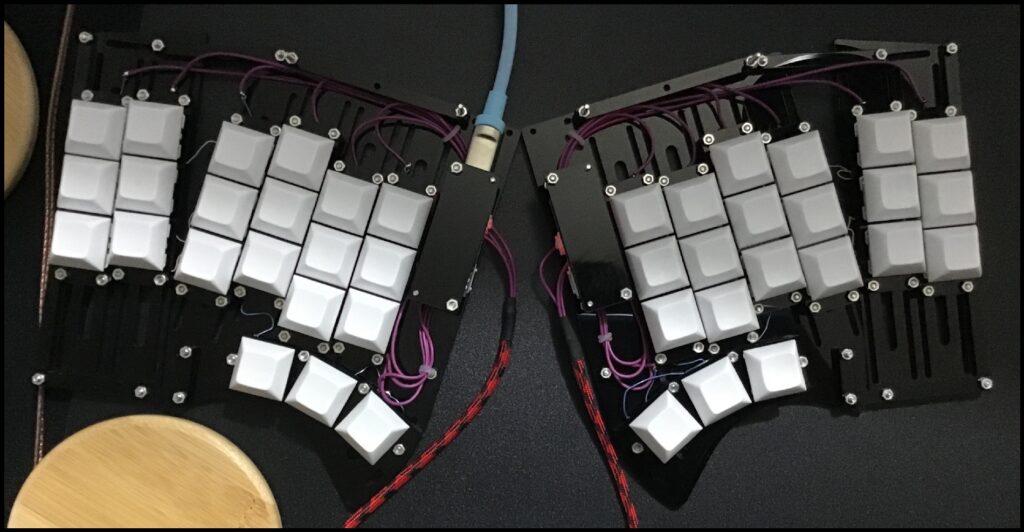

ANSIでは左右非対称なポジションでしたが分割し左右間に角度をつけることで左右同じレイアウトでも打鍵しやすくなります。私は片手まっすぐで片手傾けるポジションが打鍵しやすいです。

大まかな配列案が決まりました。ここから微調整します。

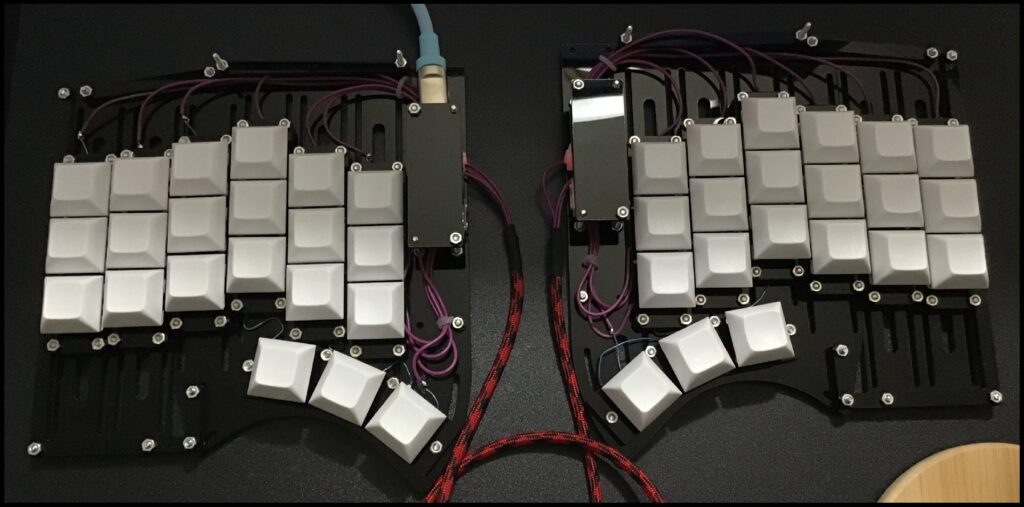

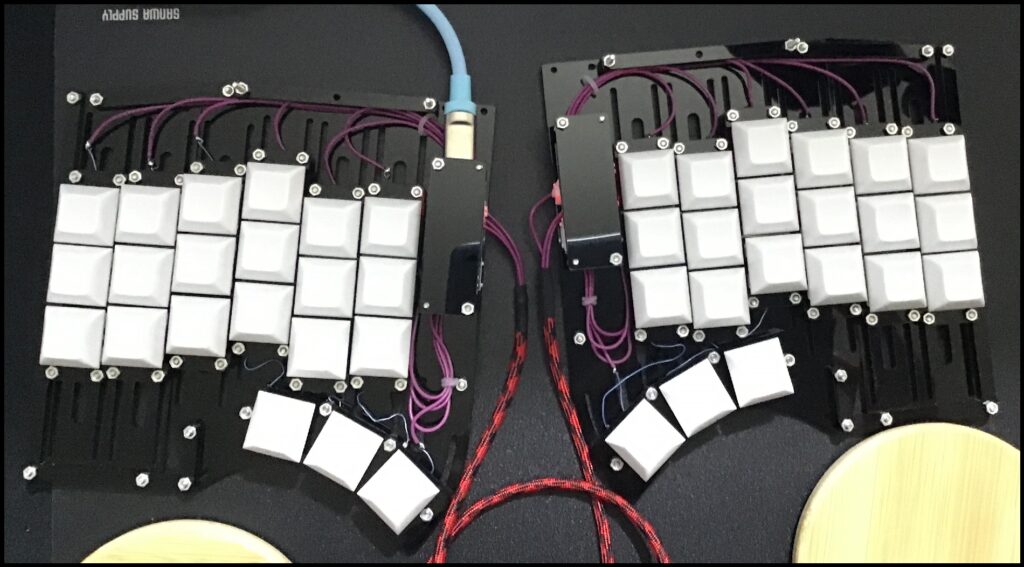

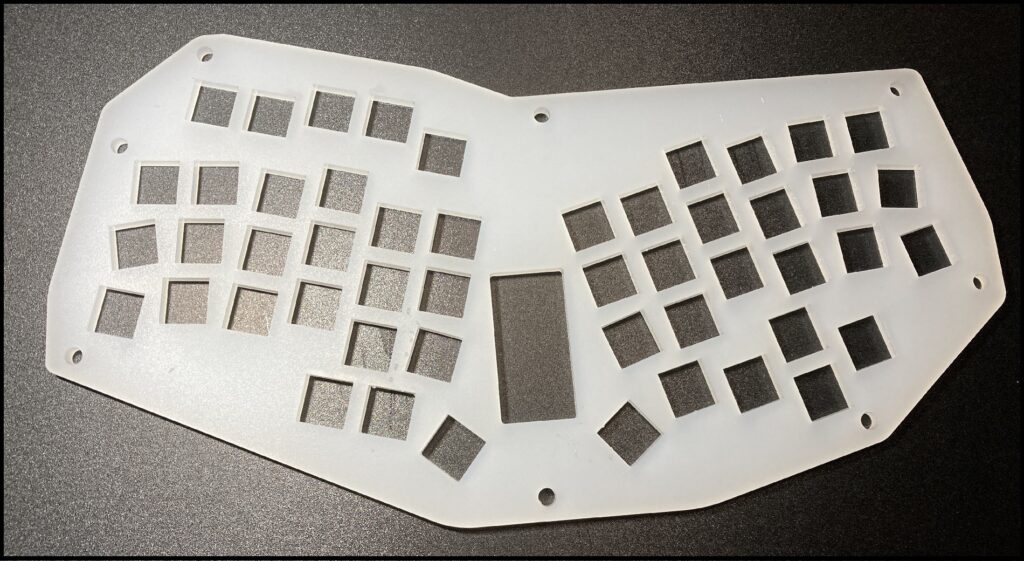

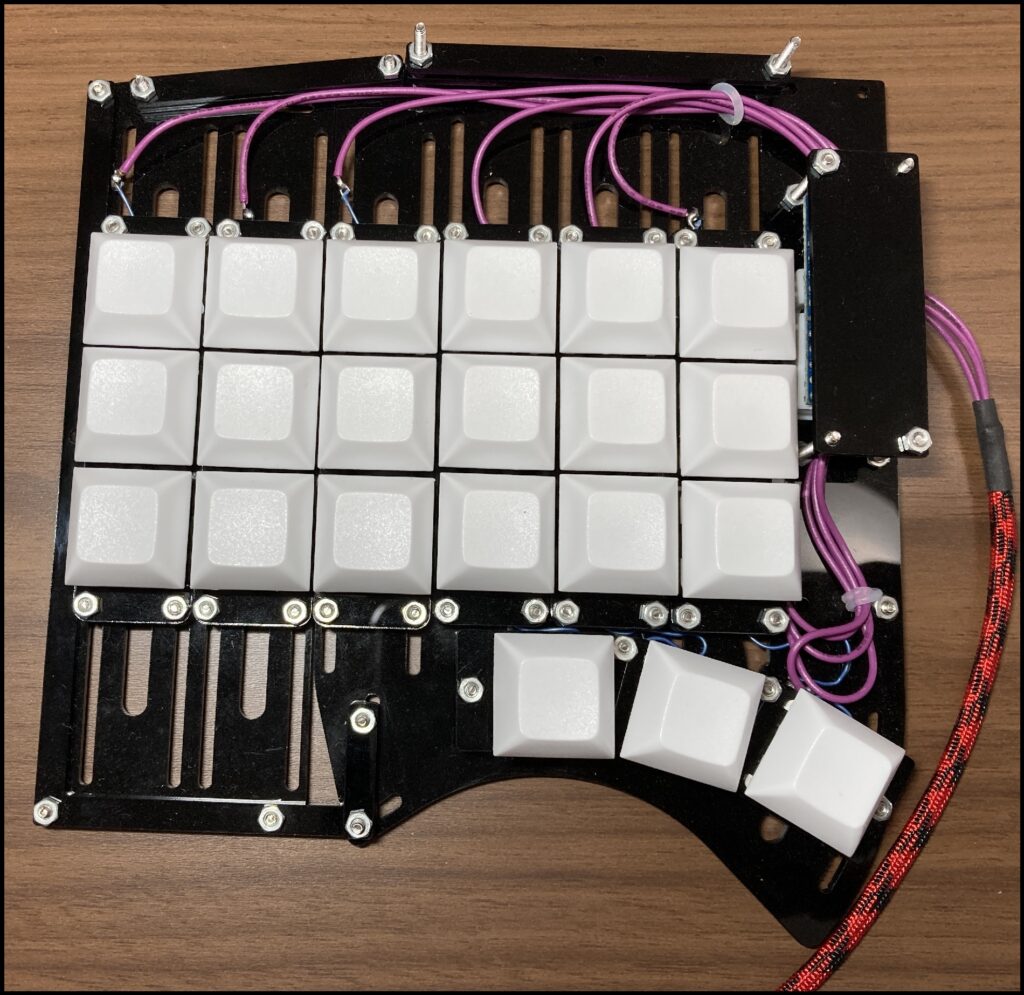

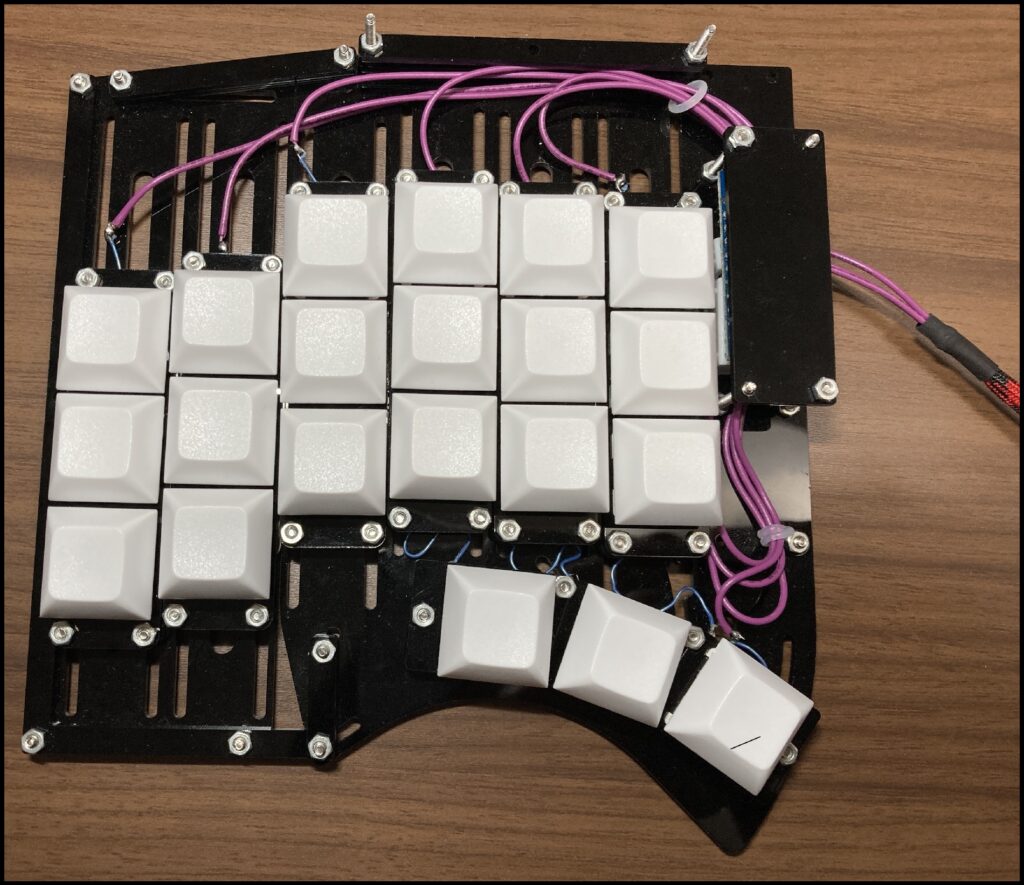

こんな感じになりました。小指列はやや角度をつけ、薬指列と離しました。

CapsLock部分は指先のフィット感を高め芯を打鍵できるように角度を付けました。

結果としてはチルト角をつけずに配列を作成していたため、チルト角度合いによって打鍵時のフィットするキー角度が変化してしまったという課題がありました。

Shiftの部分は小指の腹で打鍵することを想定しているためメインの列と同じ角度となっています。

寝かせ気味で伸ばし気味なポジションでちょうど上の行にっピッタリ合っています。

材料とか。

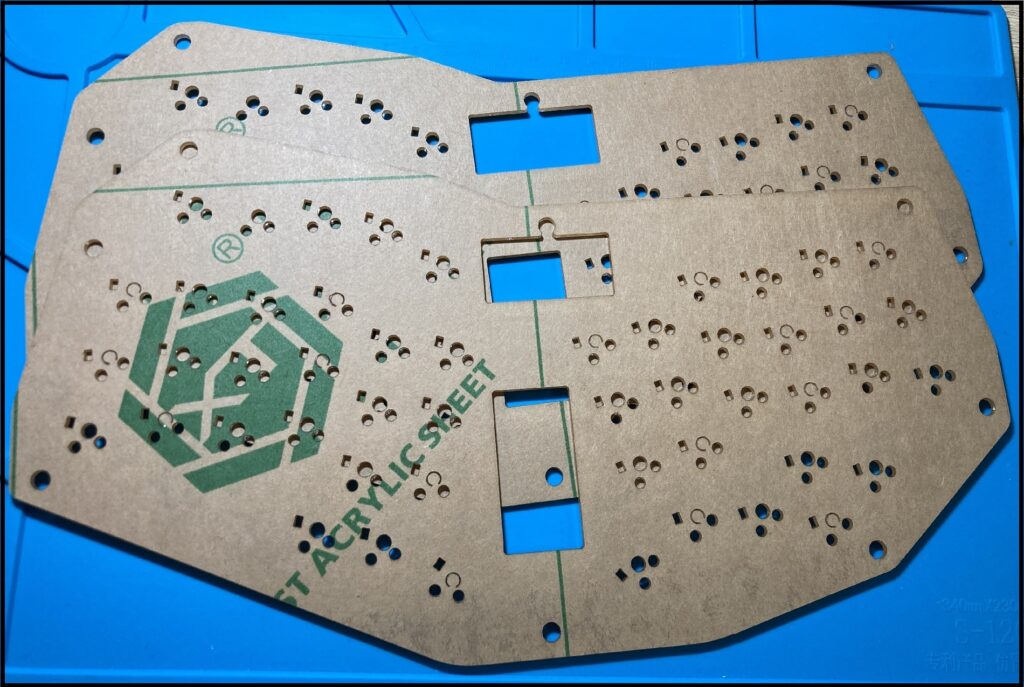

アクリルカットとか。

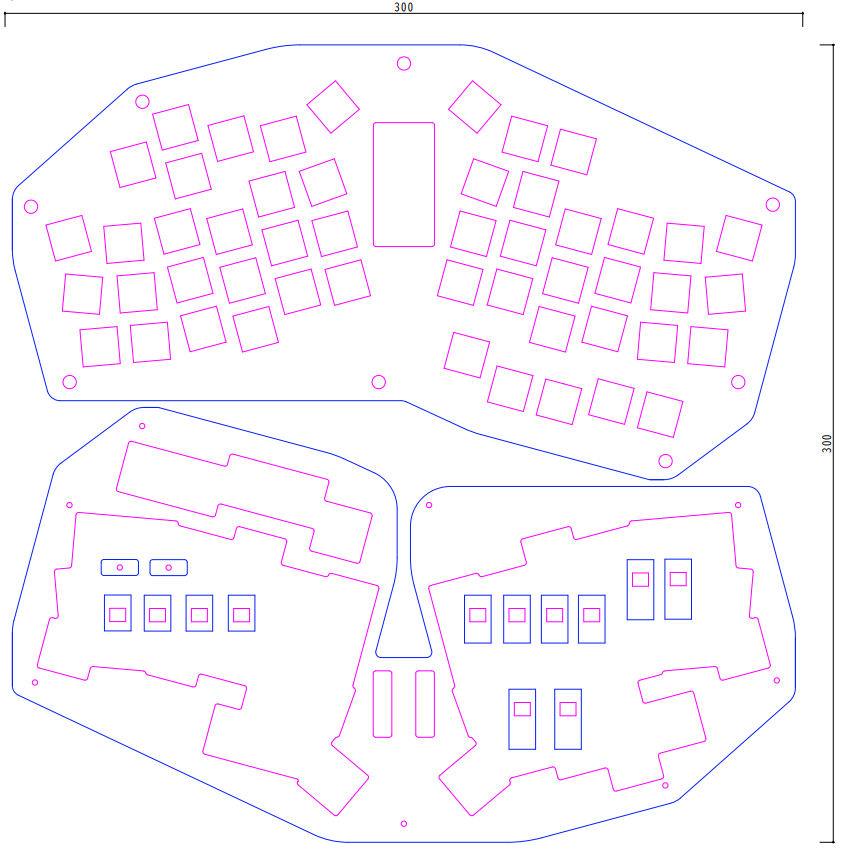

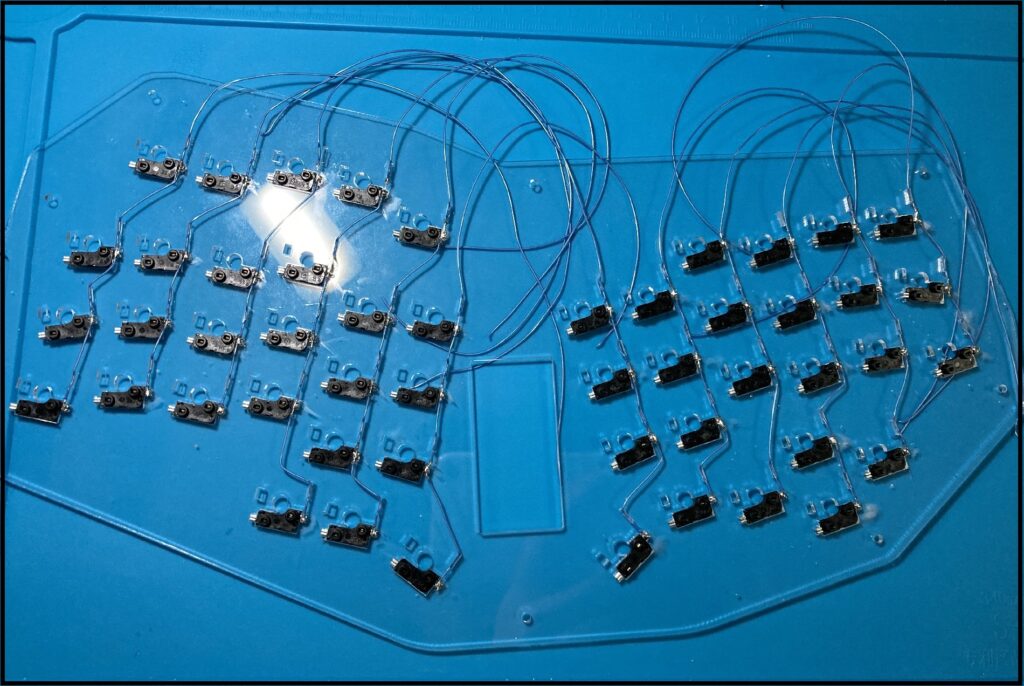

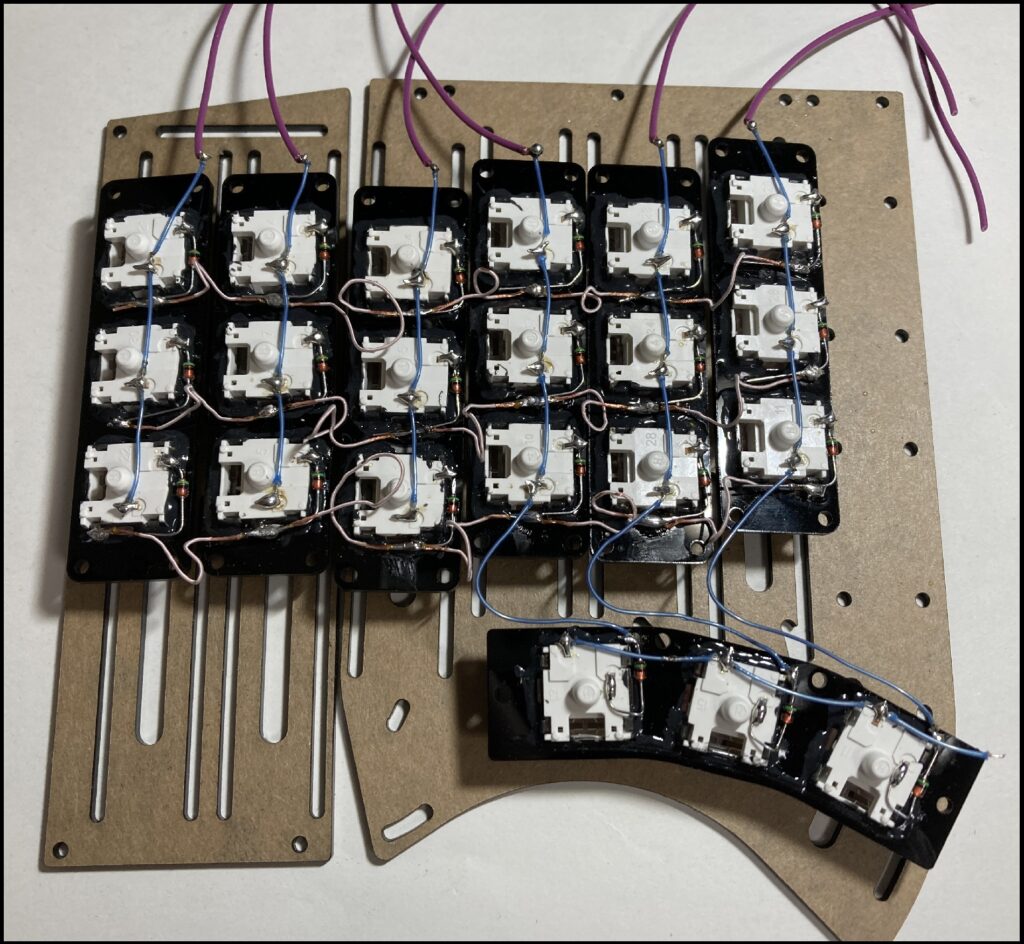

アクリルカットを利用し手配線で製作を行います。以前作ったホットスワップのものをベースに線を引きました。

参考:手配線でホットスワップ対応のキーボードを作る 自作キーボード (tsuiha.com)

300 mm角に収めていますが、elecrowのアクリルカットは寸法自由になりましねいいですね。収めようと頑張ってた時にフリーになって私のタイミングが悪い。

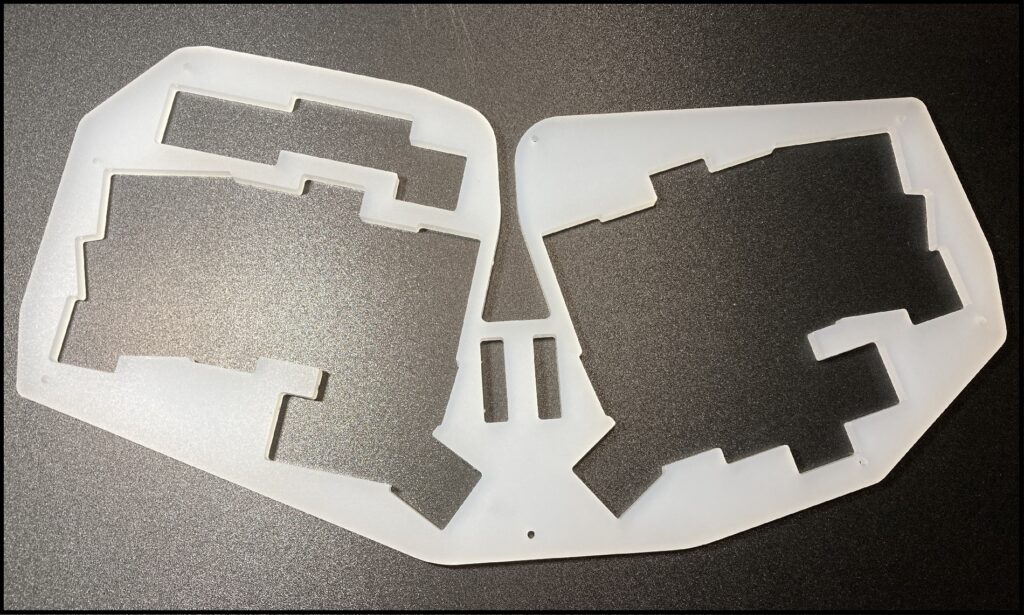

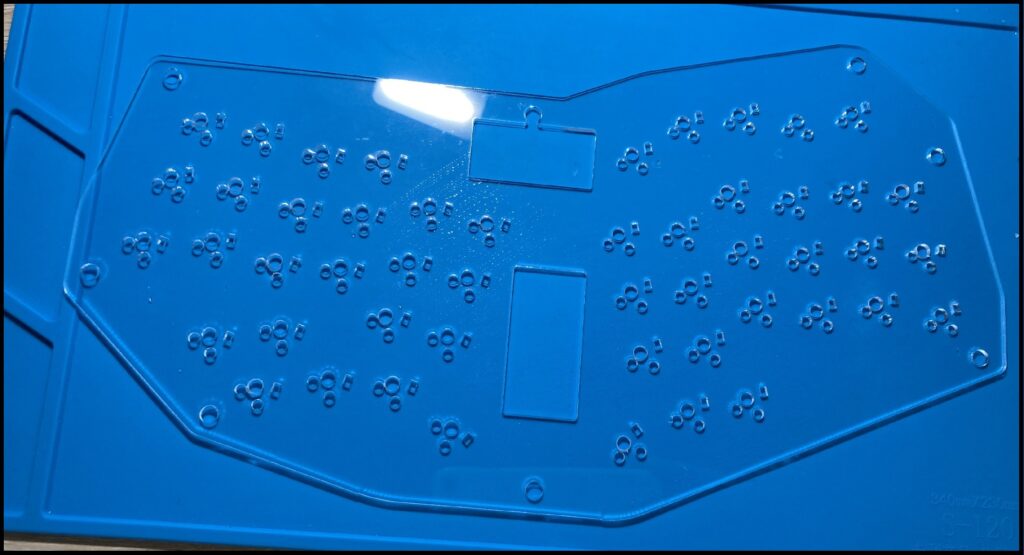

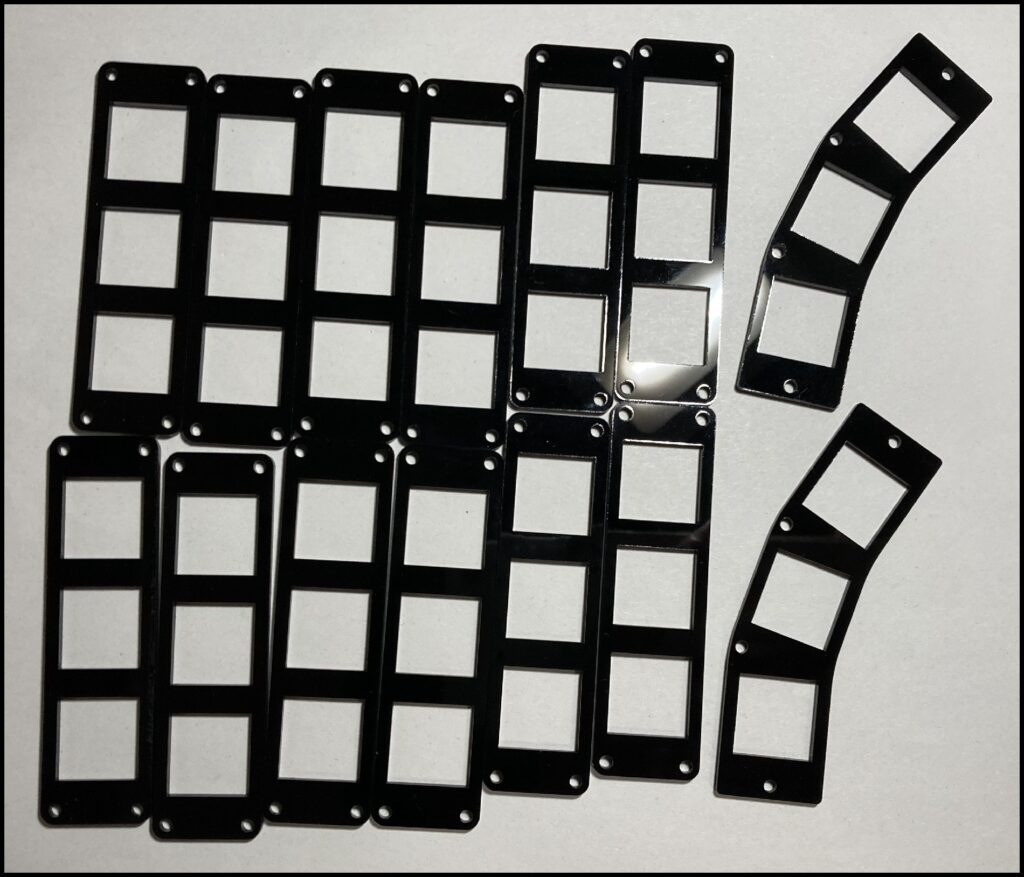

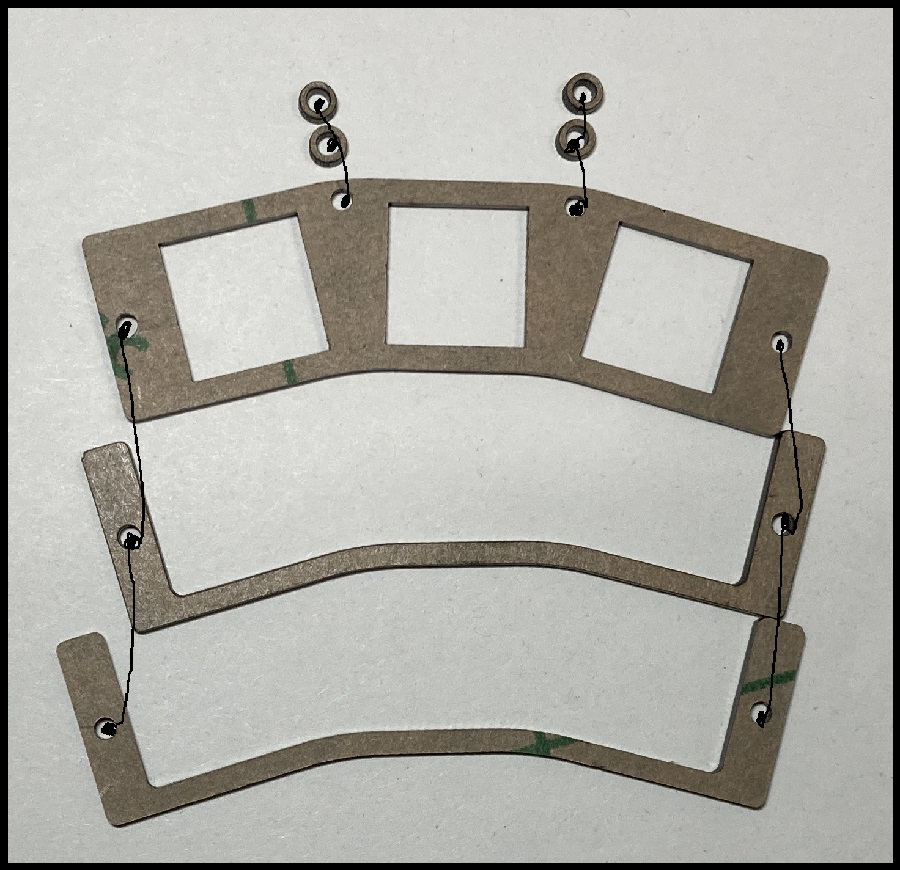

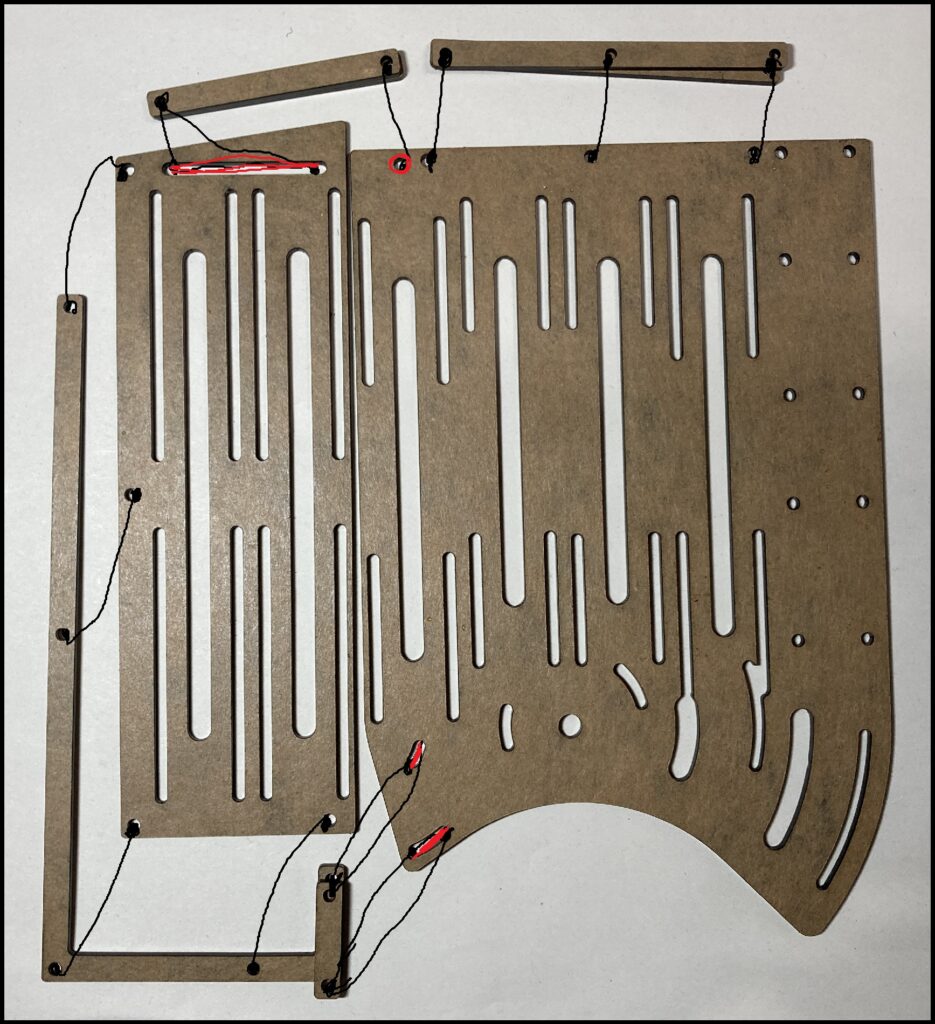

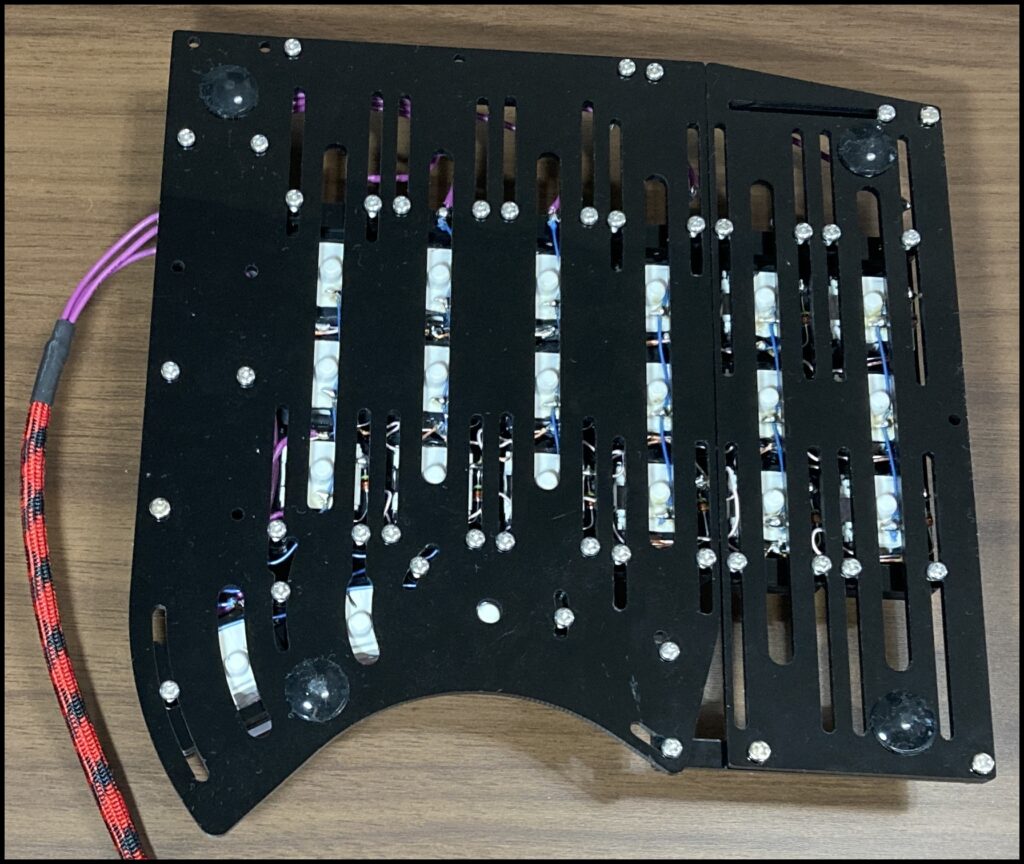

これは5 mm厚で注文したトッププレートとスイッチプレートです。

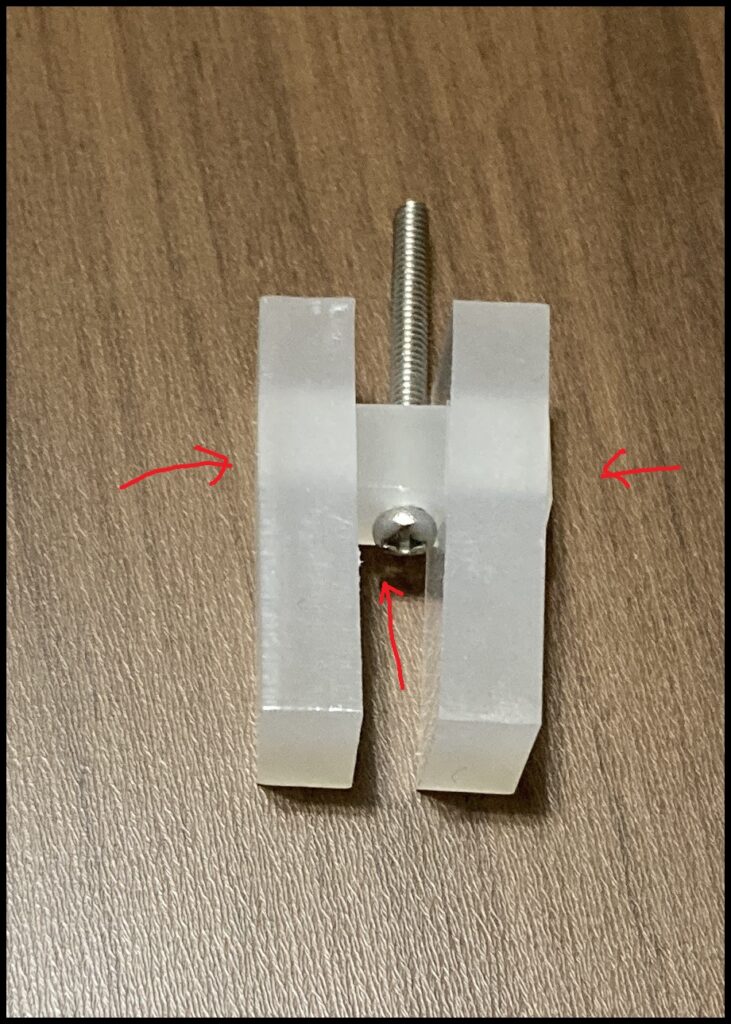

中にあるのはチルト足パーツです。3段階のチルト角をつけることができます。

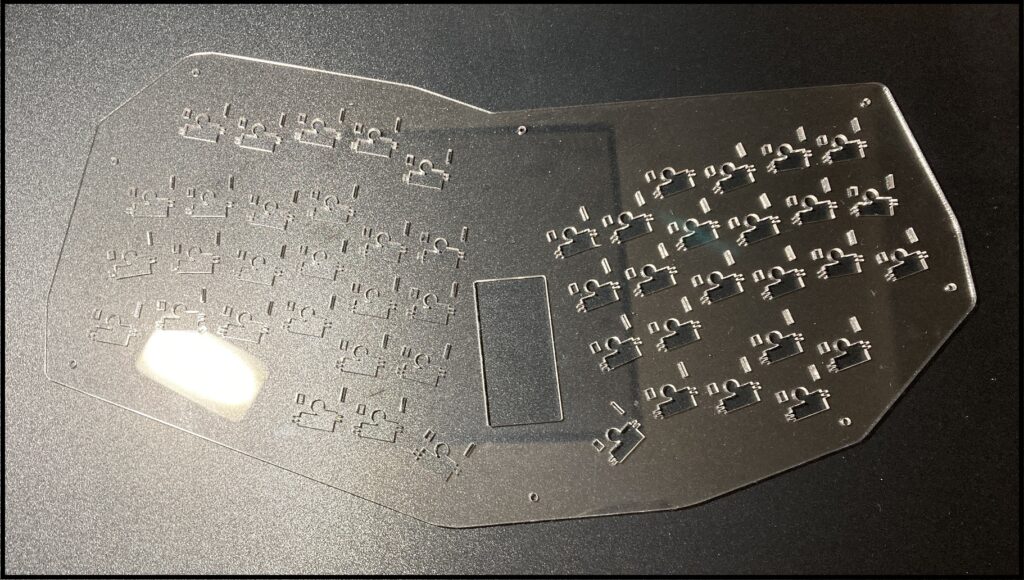

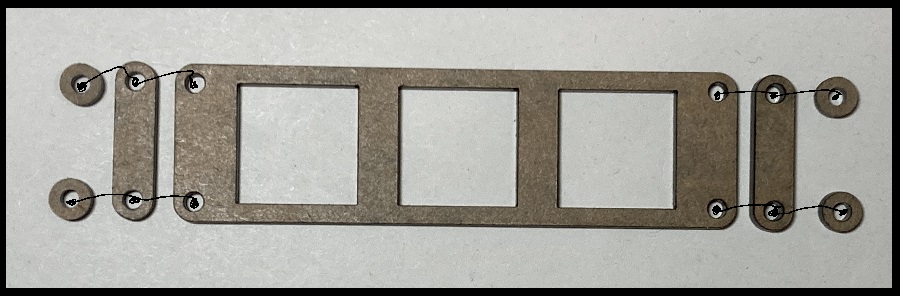

これは2 mm厚で注文したものです。ミドルプレートとボトムプレートです。

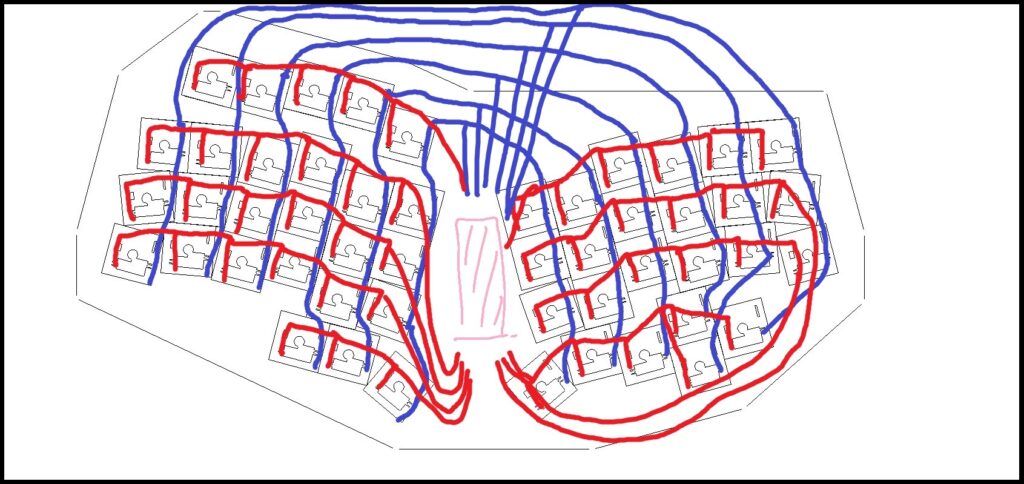

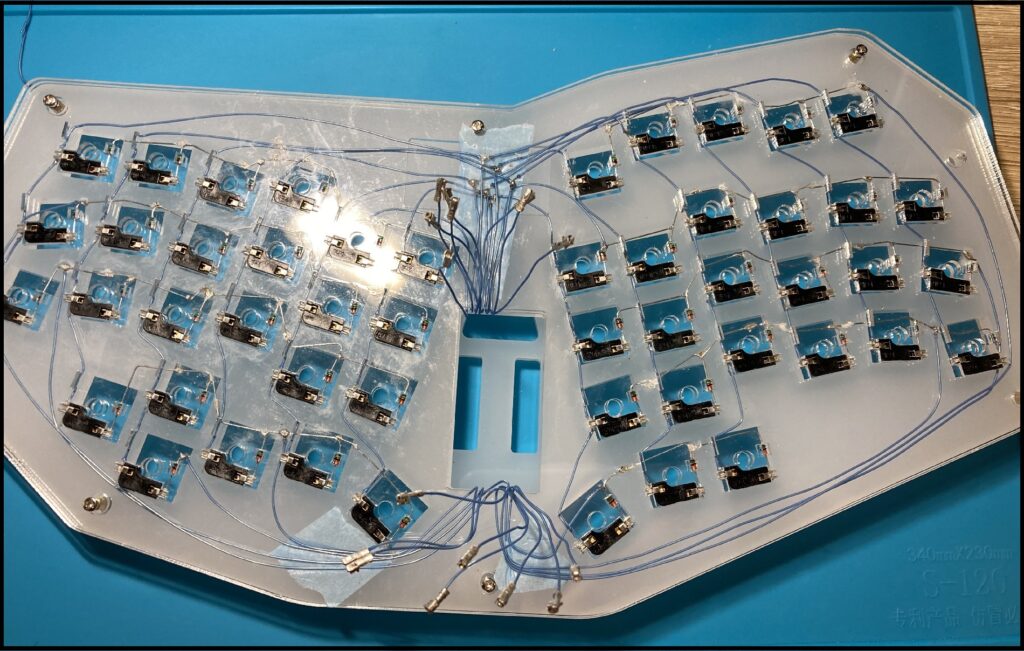

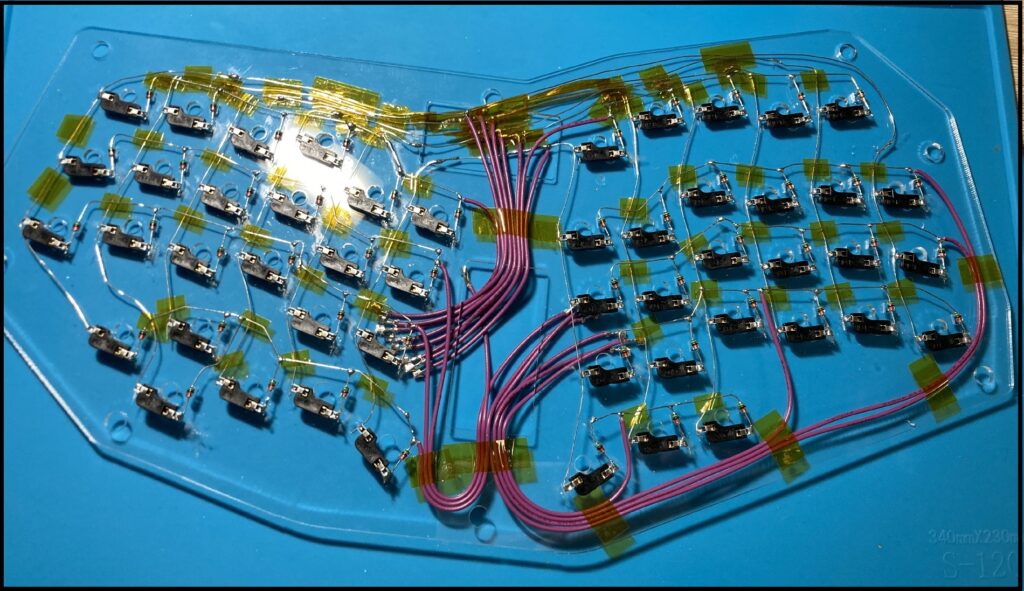

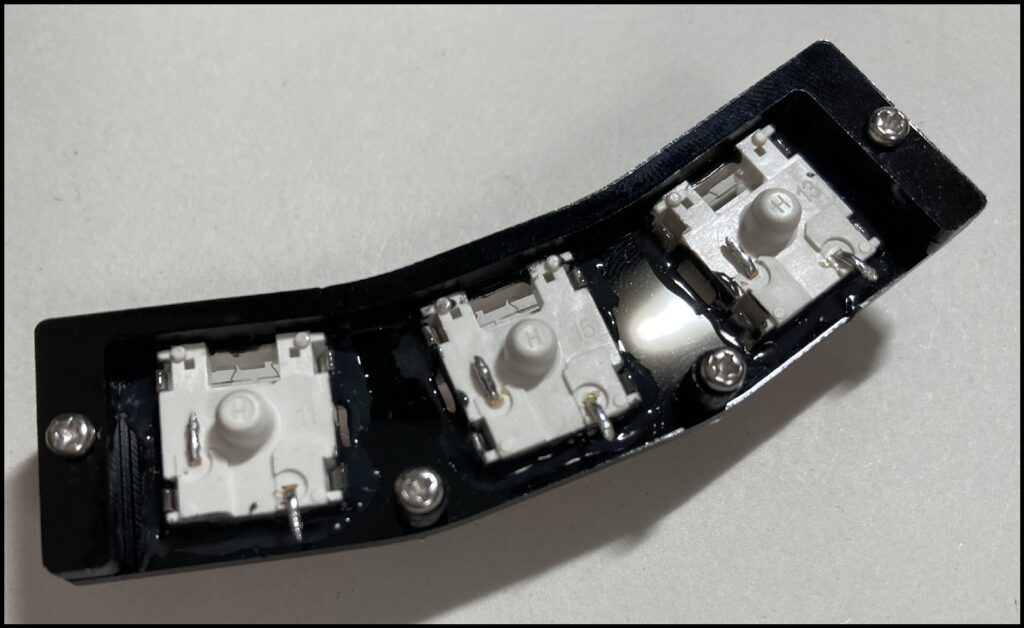

こんな感じで配線します。

結果としてキースイッチのピンは接してはいるのですが甘く、ところどころ接触不良気味だったので失敗作なアクリルカットとなりました。

なので二台分のアクリルを使用し修正版も作成しました。

作り方 失敗作

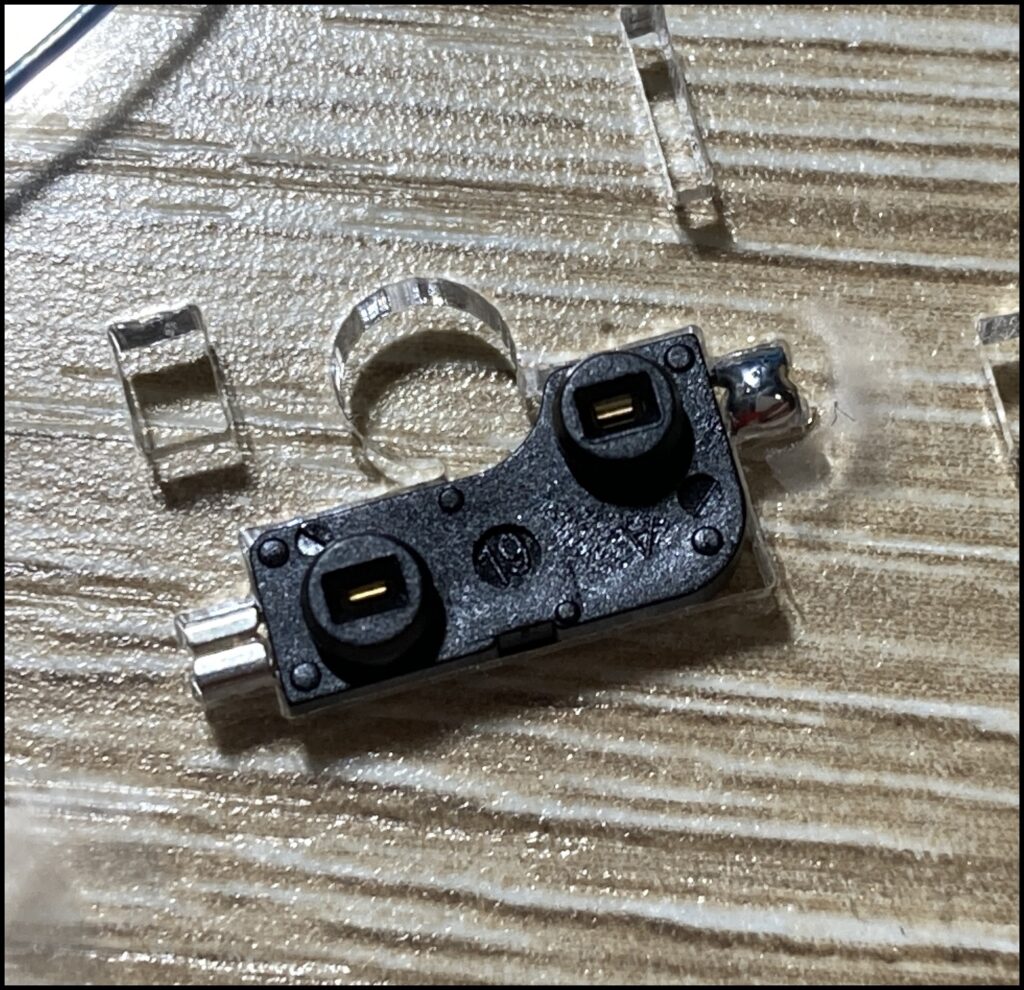

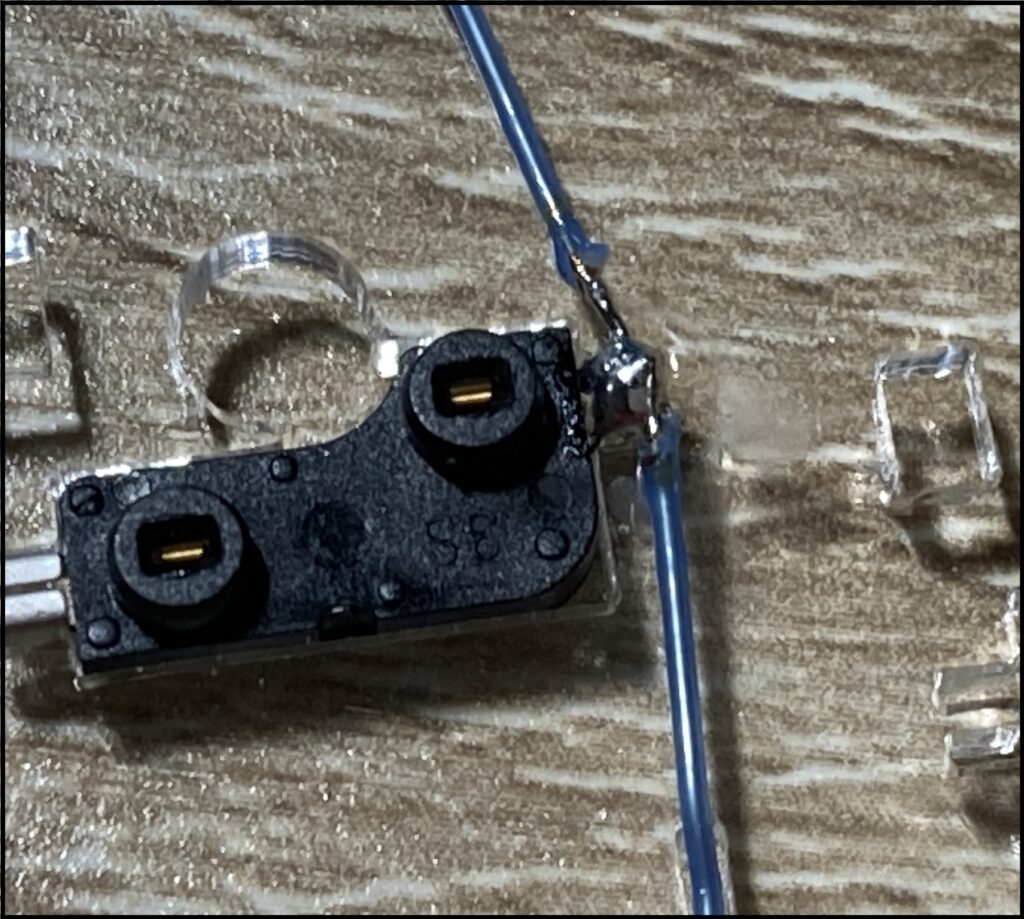

kailhホットスワップソケットをボトムプレートに嵌めます。

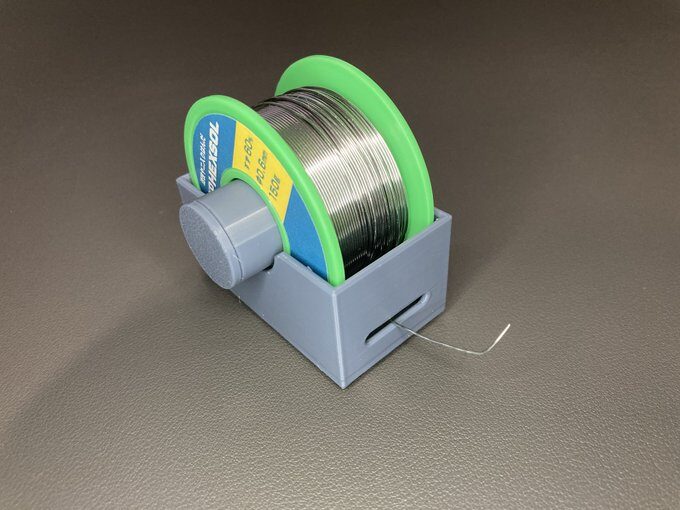

予備はんだします。したらしたではんだ付けスムーズでなかったので器用な人と腕三本ある人は直接はんだ付けした方がよさそう。

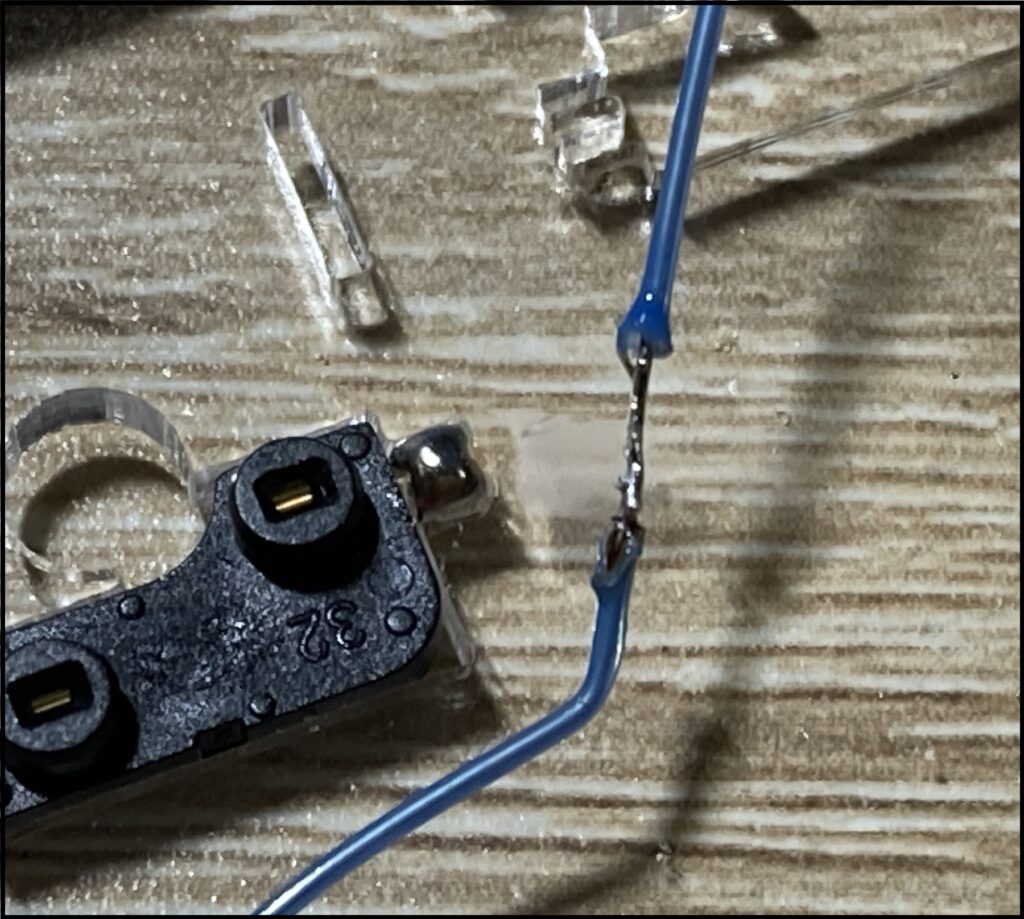

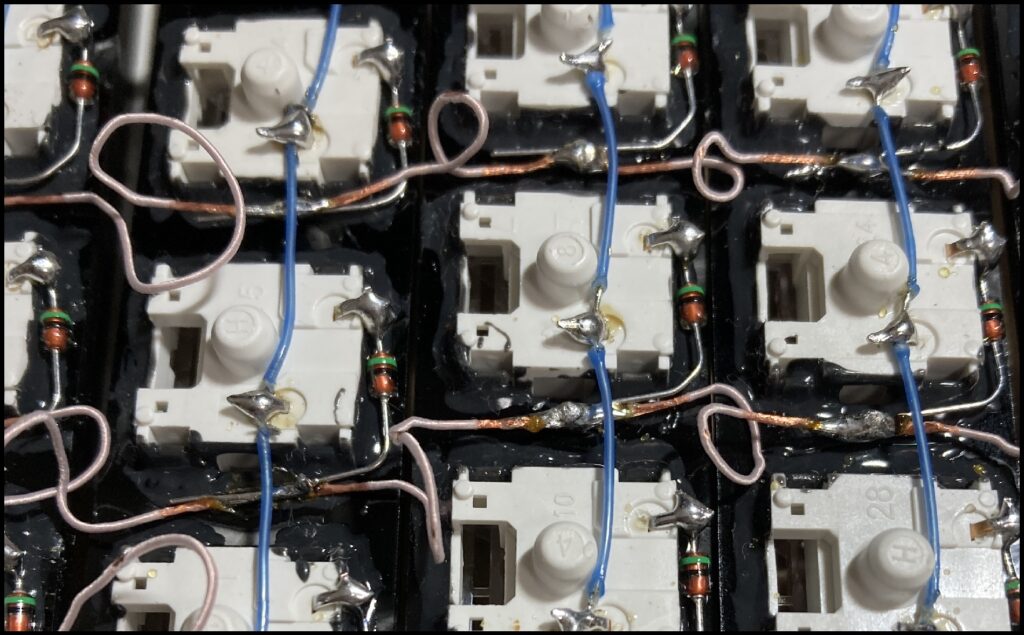

ETFE電線を使用し配線しました。はんだ付けする部分をニッパーで皮膜に切れ目を入れはんだごてとはんだで皮膜を溶かします。

はんだ付けします。皮膜溶かしていくのめちゃくちゃめんどくさかったです。一決めて切れ込み入れてジュージュー溶かして。

これは両端でつなぐときだけ使うものな気がした。ので修正版ではスズメッキ線を使いカプトンテープぺたぺたします。

colの配線

ダイオードとrowの配線。

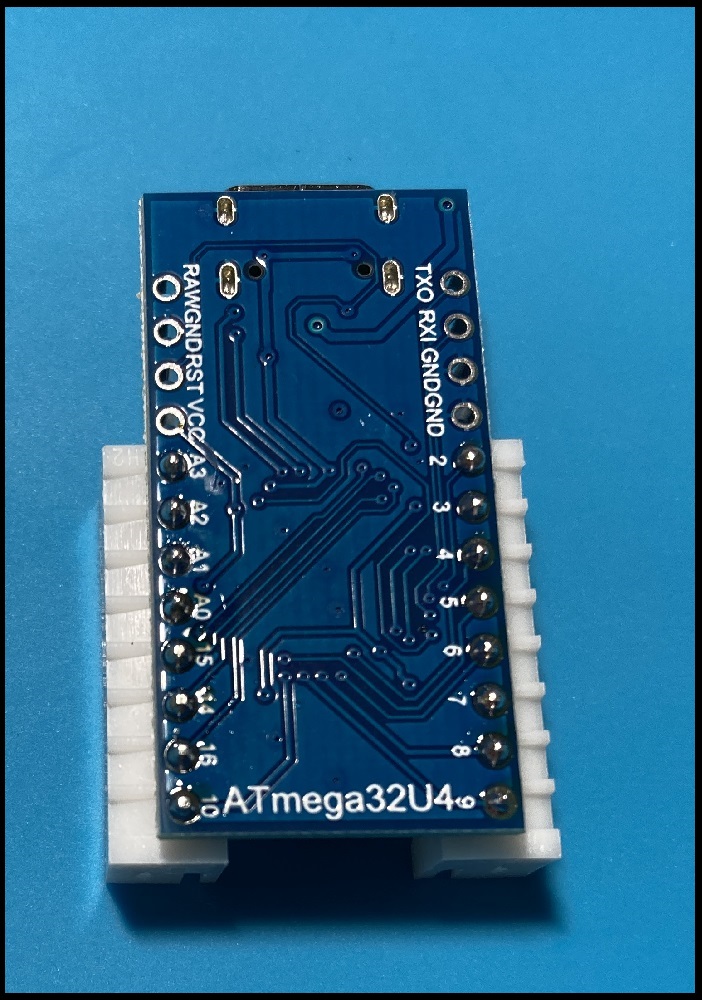

promicroの部分まで引っ張ってきてxhコンタクトをつけます。

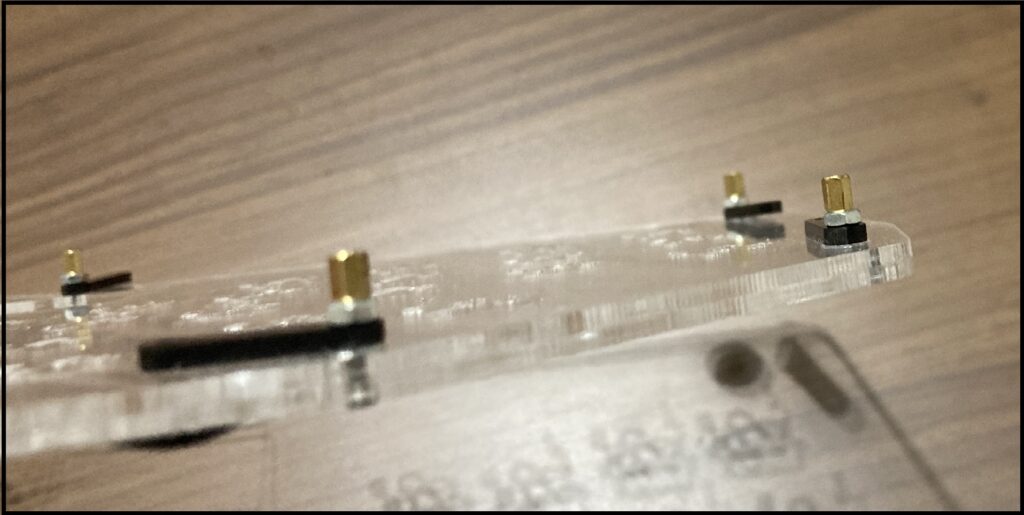

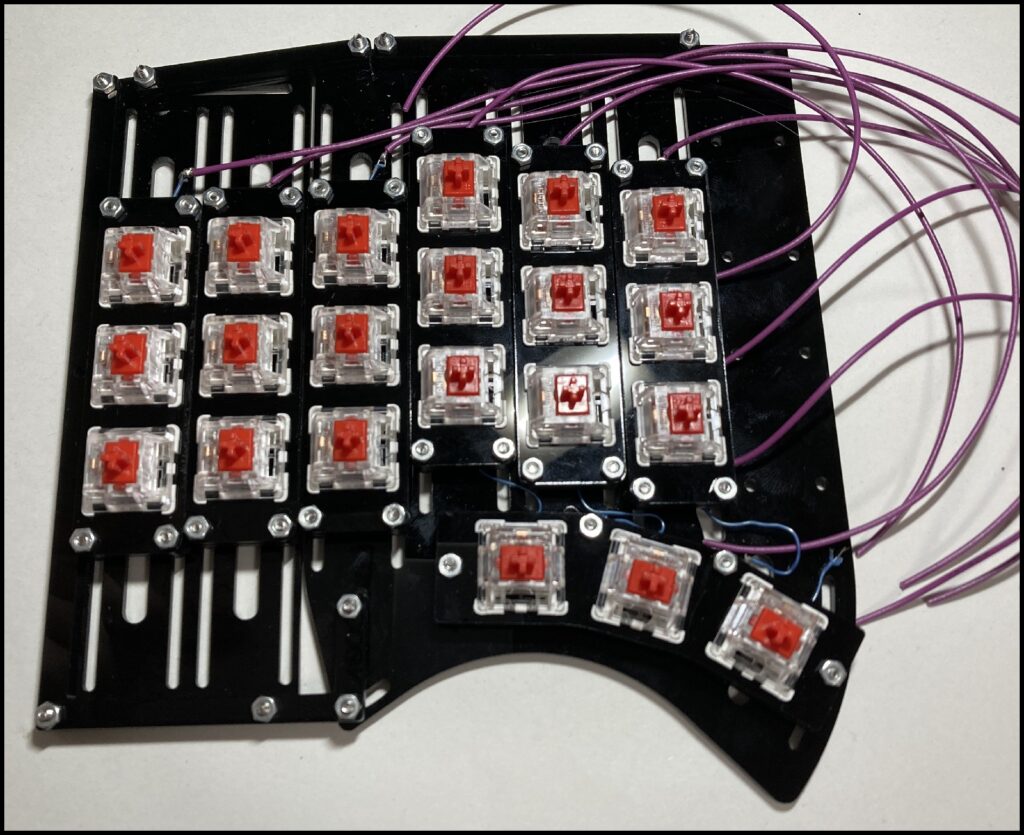

三枚のプレートを乗っけてネジ止めしてみます。こんな感じ。

ネジが出っ張らないチルト足にしてみました。欠点として足にトルクがかかるとねじごと回って緩んでしまうのでもう一工夫必要改善したい

チルト足をぶっ刺す。

実装部分にOリングを挟み1 mm程度のスペーサ代わりにします。

1mm厚の樹脂板を外周に合わせカットしたら断面がきれいになります。まあ失敗版なのですが。

スペーサにネジ止めします。

promicroにxhハウジングを付けてキーボードと接続します。

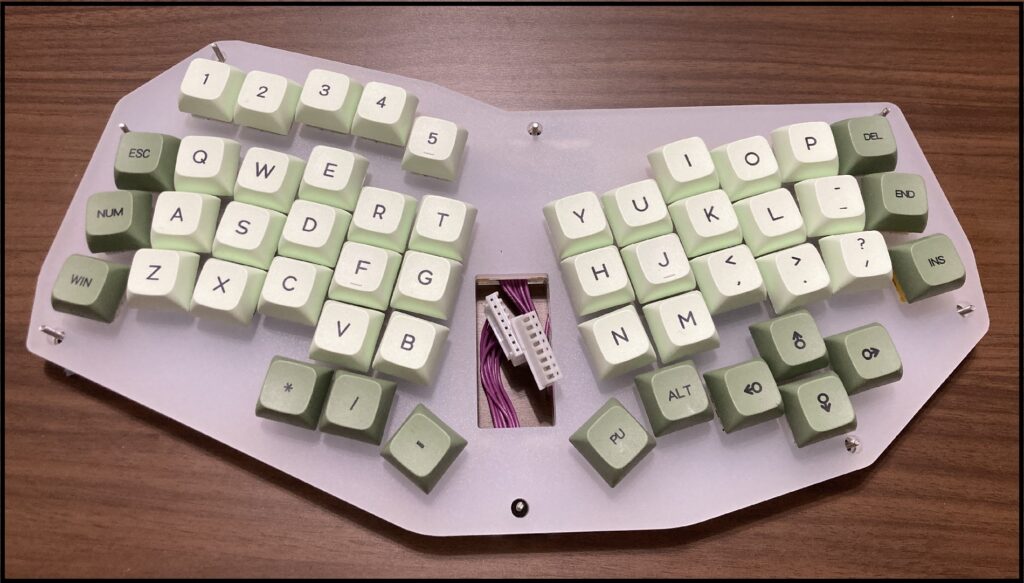

完成。usb通すところちょっと狭かったのでこの後リューターで削った。

おお。

というのを想定していました。しかしところどころ接触不良で作り直しです。ソケットにはしっかりピンが刺さっている必要があります。そりゃそう。

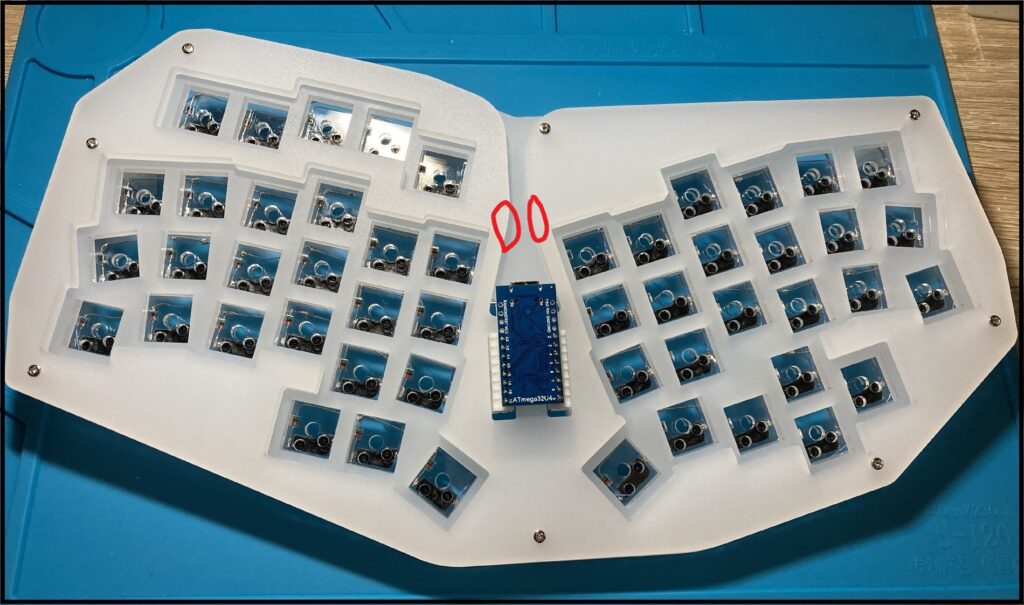

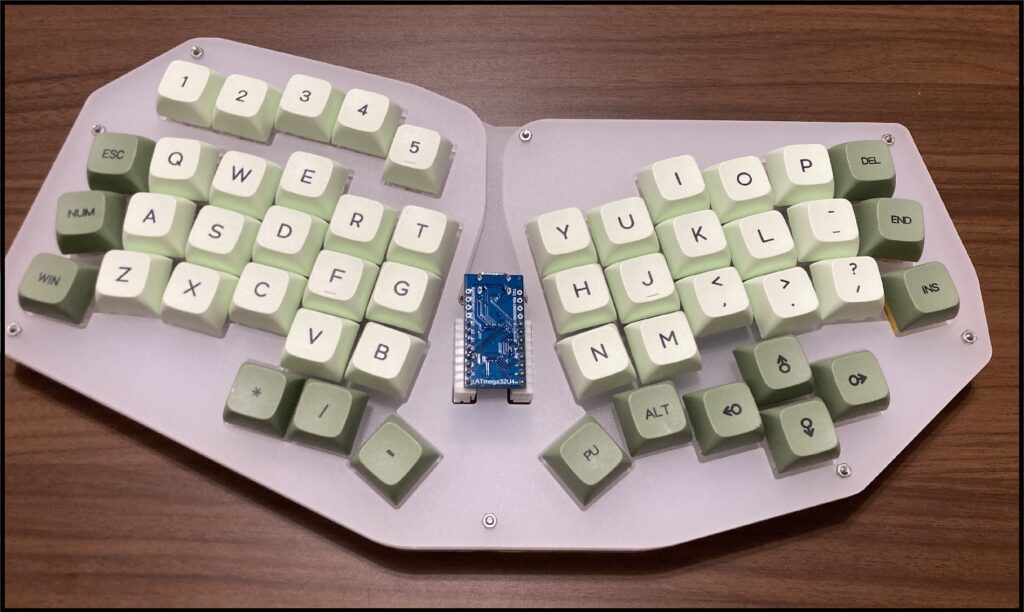

作り方修正ばん

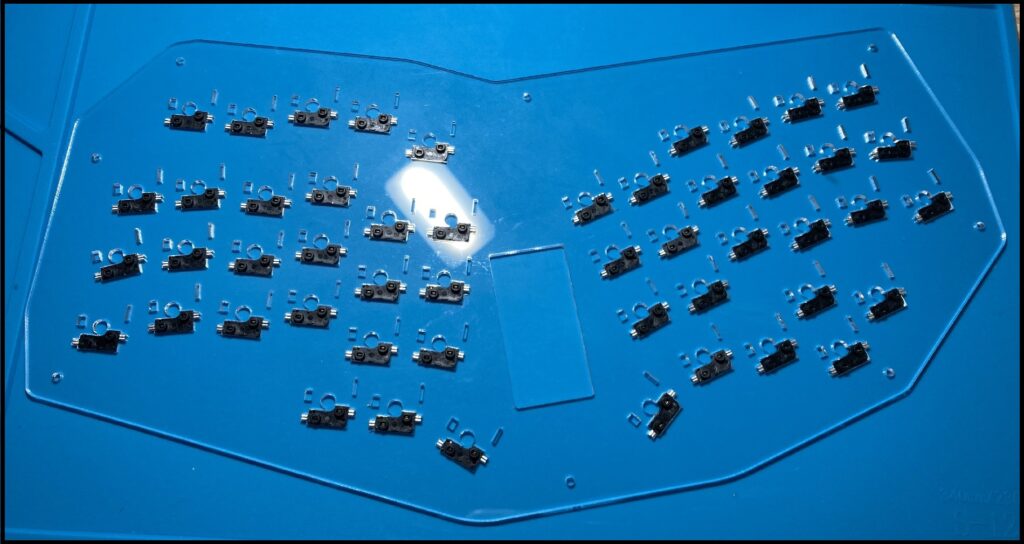

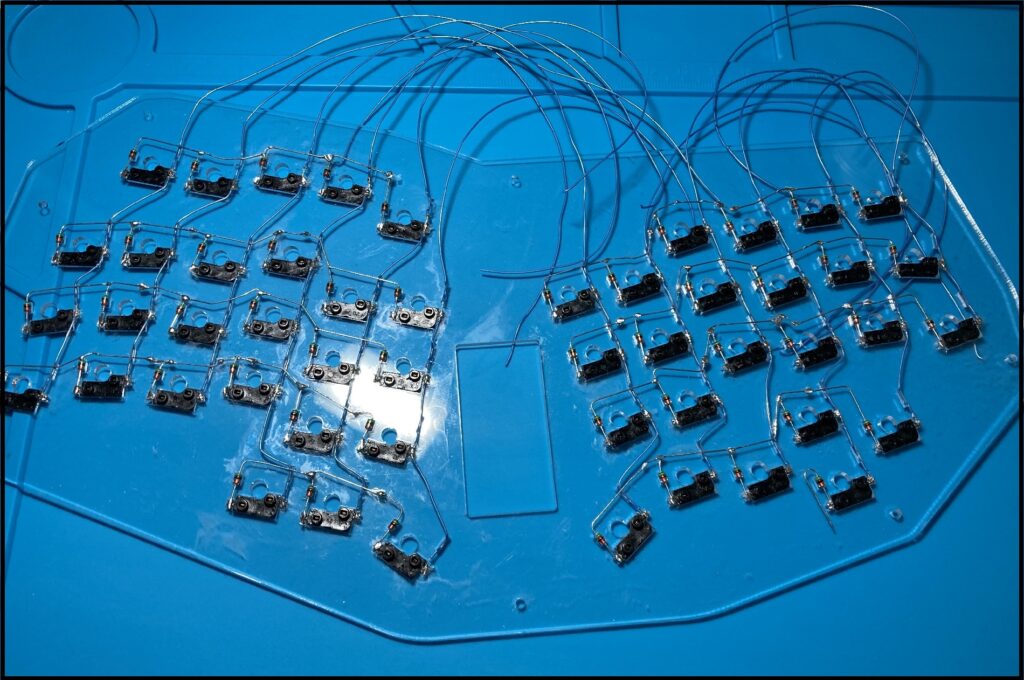

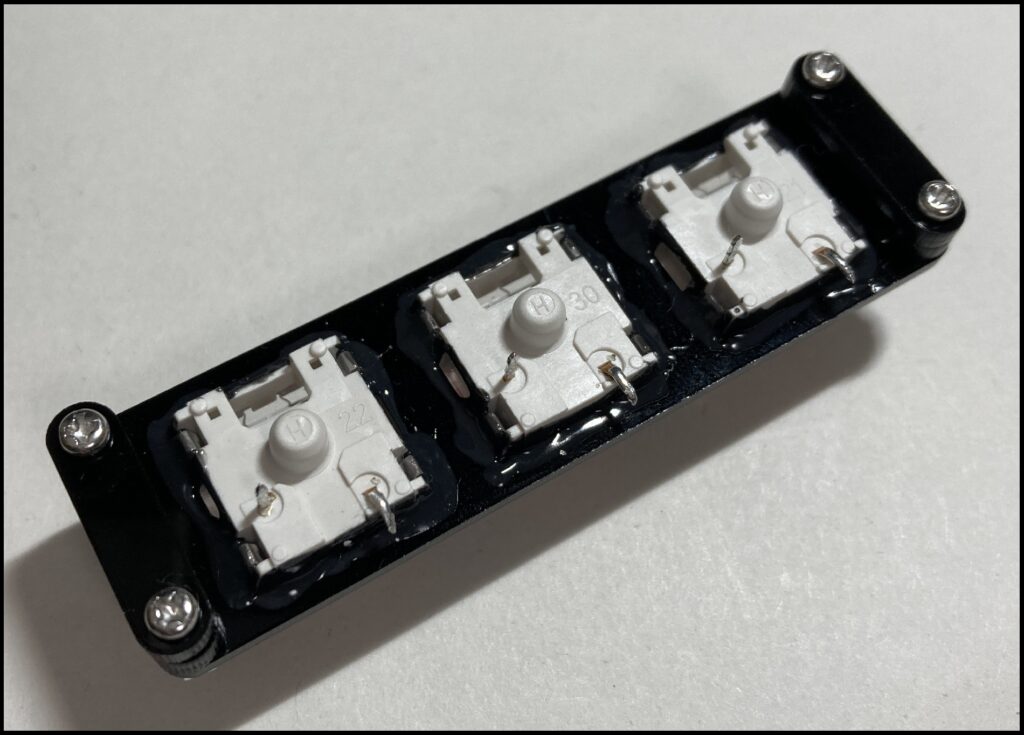

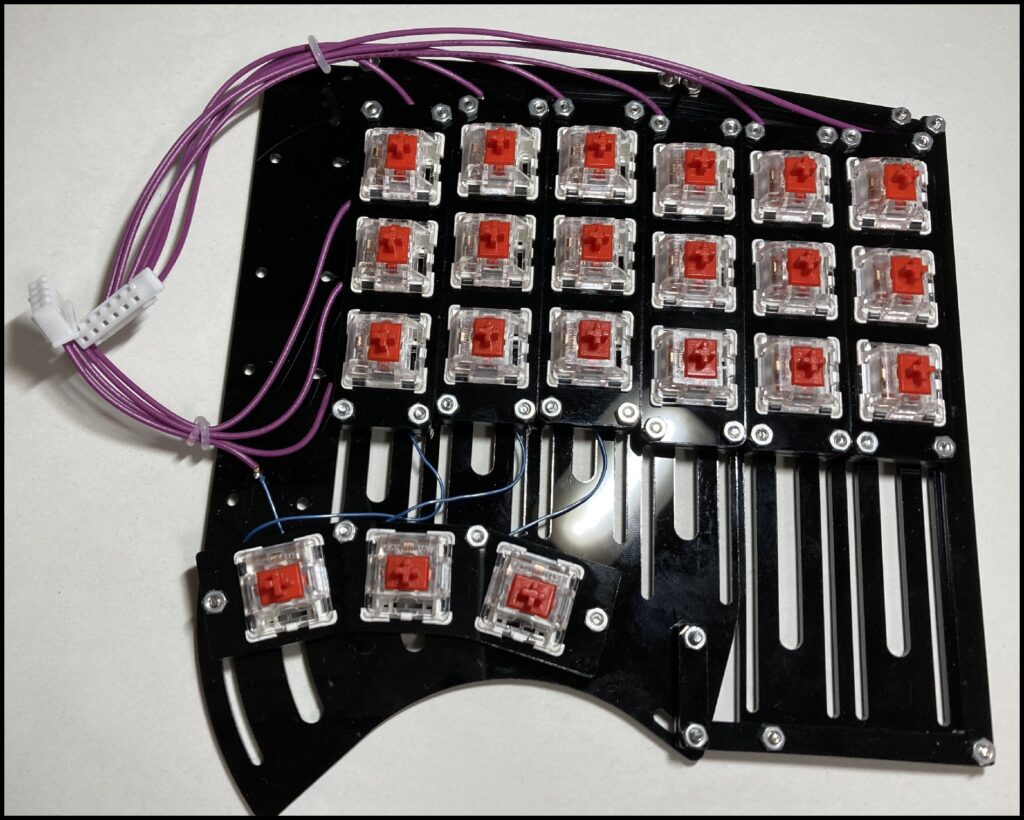

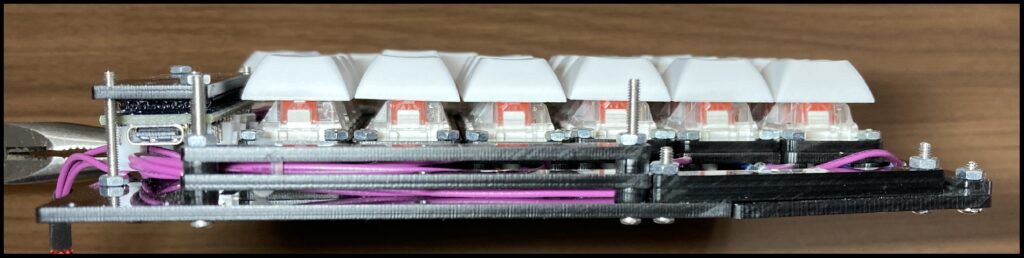

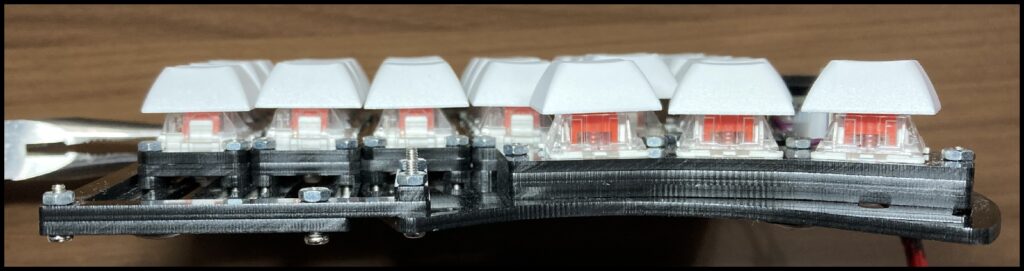

ソケット形状にカットしたプレートではなく丸が開いたミドルプレートを二枚使いその間にソケットとか実装します。

トップ、スイッチ、ミドル、実装、ミドル、ボトムにします。より厚くなってしまいますがやむなし。

今度は逆向きに、ミドルプレート一枚目にソケットを嵌めます。

配線

ETFE電線はめんどくさかったのでやめました。スズメッキ線を使います。

カプトンテープぺたぺた配線

配線配線

例のごとく何も考えず貼っているので汚い。

ボトムプレートとミドルプレート2を重ねます。

ボトムプレートも使ってるのは、ボトムプレートのネジ穴がφ2だからです。ミドルプレートはスペーサを通す部分だったので穴が太いです。ネジ止めする穴がなくなるからです。

径の大きいM2ワッシャーがあったらそれでよさそう。スペーサを使った方が組みやすいけど長さとかめんどくさそう

実装部分には余っていた2 mm厚2 mm穴の開いたアクリルをスペーサとして使いました。

組み立てちょっとめんどくさいけど長いネジで上下止めるだけでいいか。

スイッチはめて位置決めをしたスイッチ、スイッチプレート、ミドルプレート1、実装部分、ミドルプレート2を重ねます。

ボトムに重ねねじを通す。

ねじ止め。

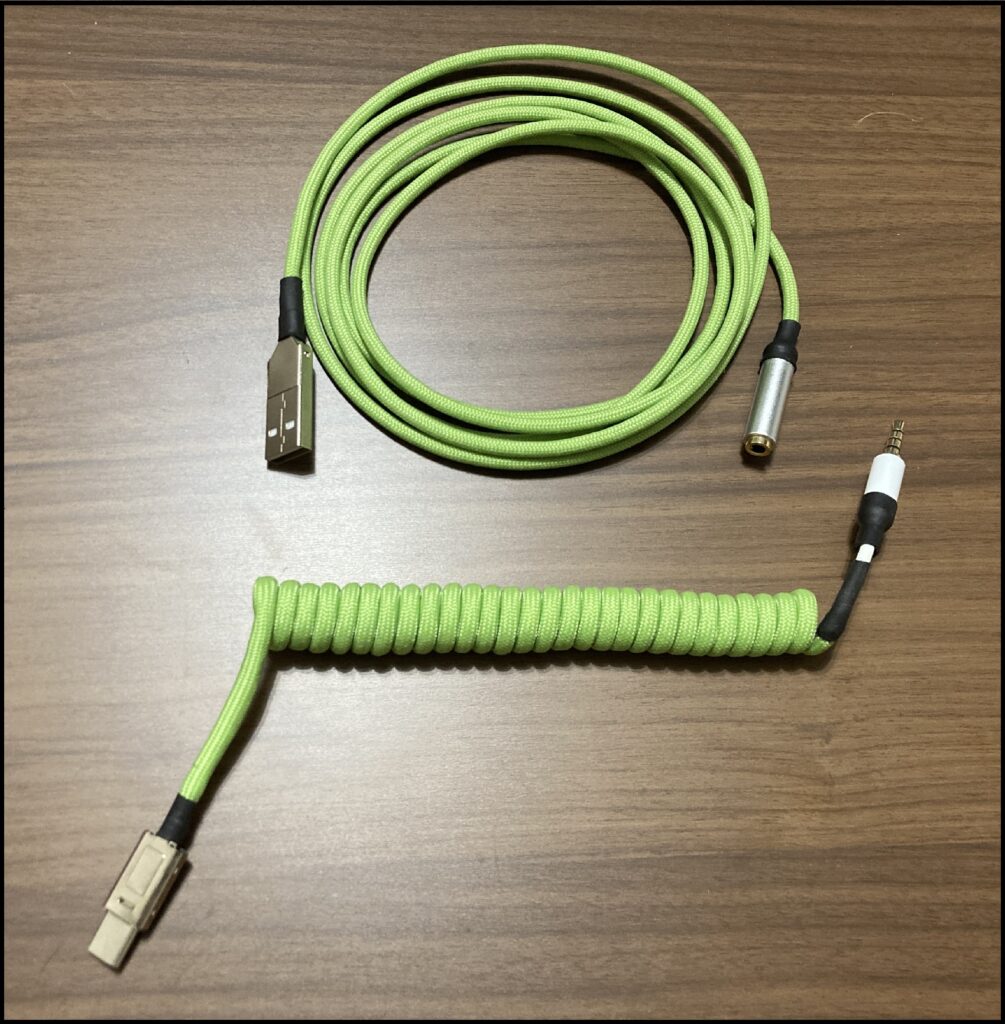

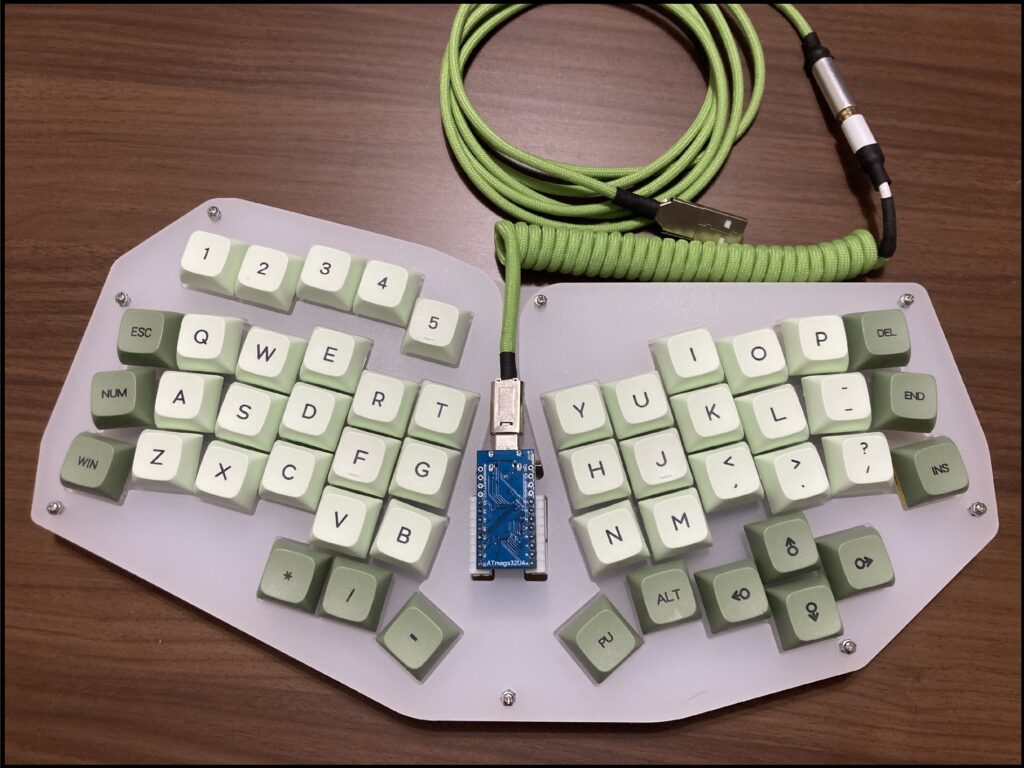

ついでにコイルケーブルを作る。まあコイルされてるやつを買ってぱらこー度通してコネクタつけただけだけど。コイル部分にパラコード通すのが一番大変だった。

なんか緑でそろってていいね。余計に3mm厚くなったね

ふぁ-無ウェアーー

ファームウェア関係半年前から一切成長がない。

config.h

#pragma once #include "config_common.h" /* USB Device descriptor parameter */ #define VENDOR_ID 0xFEED #define PRODUCT_ID 0x0006 #define DEVICE_VER 0x0001 #define MANUFACTURER Tsuiha #define PRODUCT andrackpt /* key matrix size */ #define MATRIX_ROWS 9 #define MATRIX_COLS 6 #define MATRIX_ROW_PINS { F5, E6, D4, D0, D1, B6, B4, D7, C6 } #define MATRIX_COL_PINS { B2, B3, B1, F7, F6, F4 } #define UNUSED_PINS /* COL2ROW, ROW2COL*/ #define DIODE_DIRECTION COL2ROW /* Debounce reduces chatter (unintended double-presses) - set 0 if debouncing is not needed */ #define DEBOUNCE 5andrackpt.h

#pragma once #include "quantum.h" #define LAYOUT(\ k01,k02,k03,k04,k05,\ k10,k11,k12,k13,k14,k15, k55,k54,k53,k52,k51,k50,\ k20,k21,k22,k23,k24,k25, k65,k64,k63,k62,k61,k60,\ k30,k31,k32,k33,k34,k35, k75,k74,k73,k72,k71,k70,\ k43,k44,k45, k85,k84,k83,k82,k81,k80\ ){\ {KC_NO,k01, k02, k03, k04, k05},\ {k10, k11, k12, k13, k14, k15 },\ {k20, k21, k22, k23, k24, k25 },\ {k30, k31, k32, k33, k34, k35 },\ {KC_NO,KC_NO,KC_NO,k43, k44, k45 },\ {k50, k51, k52, k53, k54, k55 },\ {k60, k61, k62, k63, k64, k65 },\ {k70, k71, k72, k73, k74, k75 },\ {k80, k81, k82, k83, k84, k85 }\ }keymap.c

#include QMK_KEYBOARD_H const uint16_t PROGMEM keymaps[][MATRIX_ROWS][MATRIX_COLS] = { LAYOUT( KC_LGUI,KC_F2,KC_F7,KC_4,KC_5,\ KC_ESC,KC_Q,KC_W,KC_E,KC_R,KC_T, KC_Y,KC_U,KC_I,KC_O,KC_P,KC_BSPC,\ KC_GRV,KC_A,KC_S,KC_D,KC_F,KC_G, KC_H,KC_J,KC_K,KC_L,KC_MINS,KC_ENT,\ KC_TAB,KC_Z,KC_X,KC_C,KC_V,KC_B, KC_N,KC_M,KC_COMM,KC_DOT,KC_SLSH,KC_DEL,\ MO(1),KC_LCTL,KC_SPC, KC_LSFT,KC_LALT,KC_LEFT,KC_UP,KC_DOWN,KC_RIGHT\ ), LAYOUT( KC_1,KC_2,KC_3,KC_4,KC_5,\ KC_PSCR,LSFT(KC_1),LSFT(KC_2),LSFT(KC_3),LSFT(KC_4),LSFT(KC_5),LSFT(KC_6),LSFT(KC_7),LSFT(KC_8),LSFT(KC_9),LSFT(KC_JYEN),KC_EQUAL, \ KC_TAB,KC_1,KC_2,KC_3,KC_4,KC_5,KC_6,KC_7,KC_8,KC_9,KC_0,KC_F7 , \ KC_F2 ,KC_DOWN ,KC_LEFT ,KC_UP,KC_RGHT,KC_B,KC_LBRC,KC_RBRC,KC_BSLS,KC_SCLN,KC_QUOT,KC_INT1, \ MO(1),KC_LCTL,KC_SPC, KC_LSFT,KC_LALT,KC_LEFT,KC_UP,KC_DOWN,KC_RIGHT\ ) };反省点感想

fcs42さんは良い仕事をしました。ドライバー一本で配列コロコロ変えれるの便利ですね。ドライバー一本でする作業がめんどくさいんですが。

楽だから一体型にしたけどやっぱ分割の方が自由度高くて姿勢もポジションもいじれていいわね。一体型だとちょうどいい打鍵ポジションが一か所に限られてしまいます。

打鍵速度アップしゅぴぴぴーーーーーー

うおおおおー

神!!!

今回みたいなものだと手配線アホなのでは。適材適所ってやつ。メリットを活かせてない。配列をさらに改善したものはpcbで作りたいですね。

-

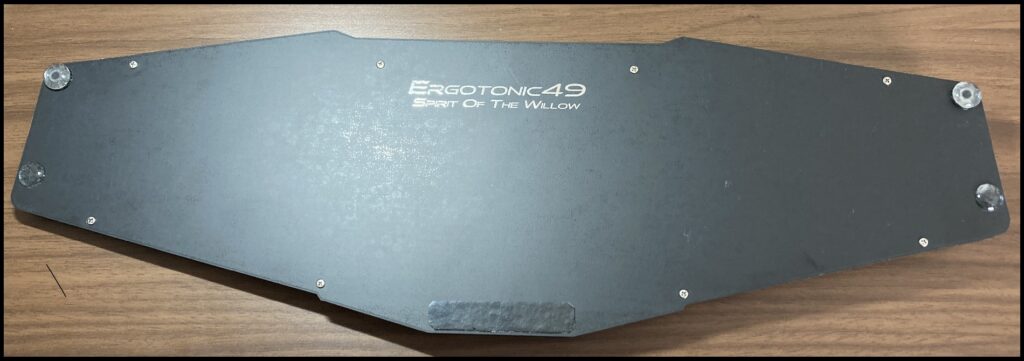

Willow配列のキーボード Ergotonic49 作ってみた

縦ズレに加え列をカーブさせたようなWillow配列 の自作キーボードキット Ergotonic49 を購入し組み立てました。

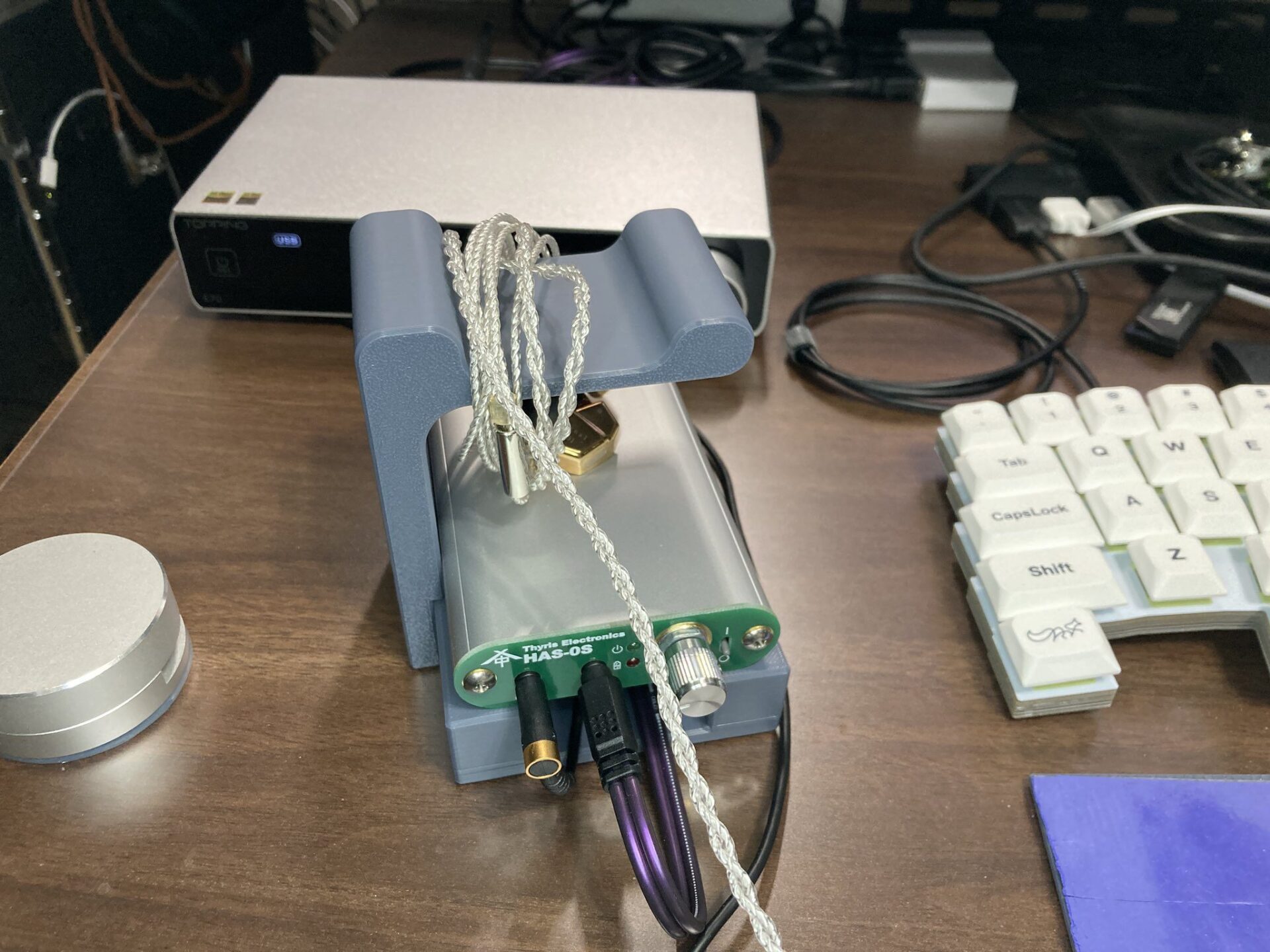

また高めでかつチルト気味に手首を固定し打ち下ろすと打鍵しやすいと感じたためパームレストも合わせて作りました。

はじめ

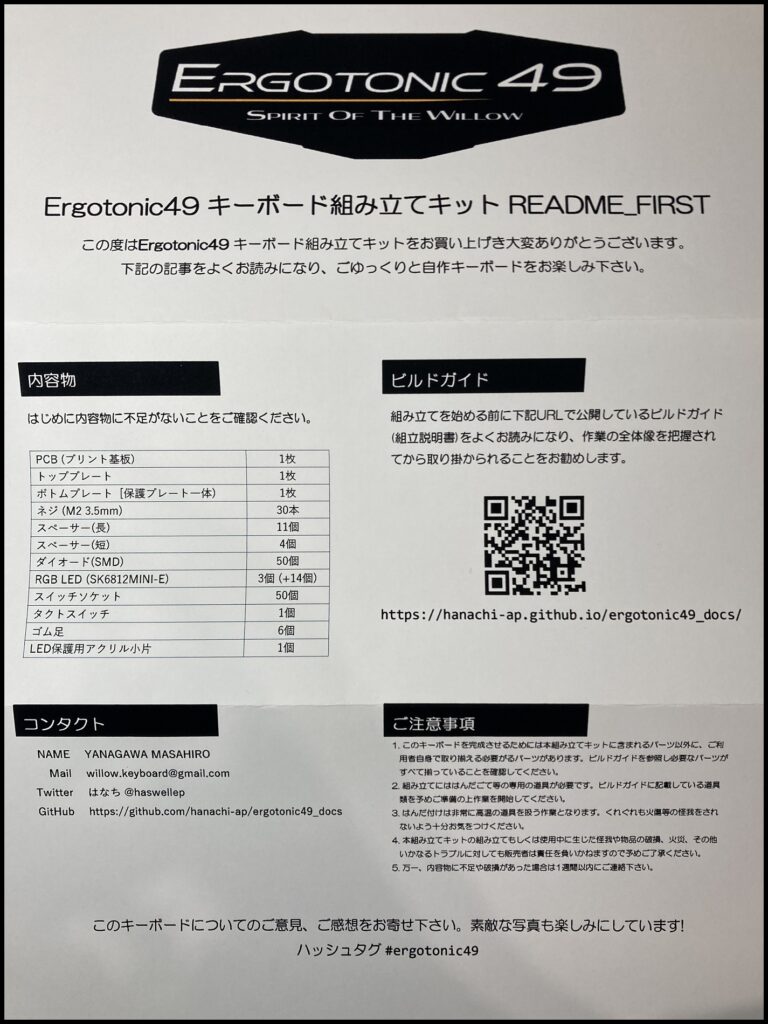

name Ergotonic49 配列 Willow配列 作者 Hanachi(@haswellep)さん 購入 HANACHI-Ya-BOOTH 【委託】Ergotonic49–遊舎工房ショップ ビルドガイド Ergotonic49 組み立て説明書 自作キーボード Ergotonic49の組立てガイド動画 解説 ちょっと変わったキーボードErgotonic49の解説 詳しいことは上記リンクにて解説されています。

カーブを描く配列が独特の打鍵しやすさを実現しています。

別途購入したもの

promicro Pro Micro–遊舎工房ショップ エンコーダ ロータリーエンコーダ–遊舎工房ショップ キースイッチ Kailh Silent Pink-Amazon キーキャップ SAプロファイル ABSキーキャップ-AliExpress 足(追加したい場合) 滑り止めシール フリーカット-Amazon 2Uキーキャップ使う人はスタビライザーも。

あってよかったもの

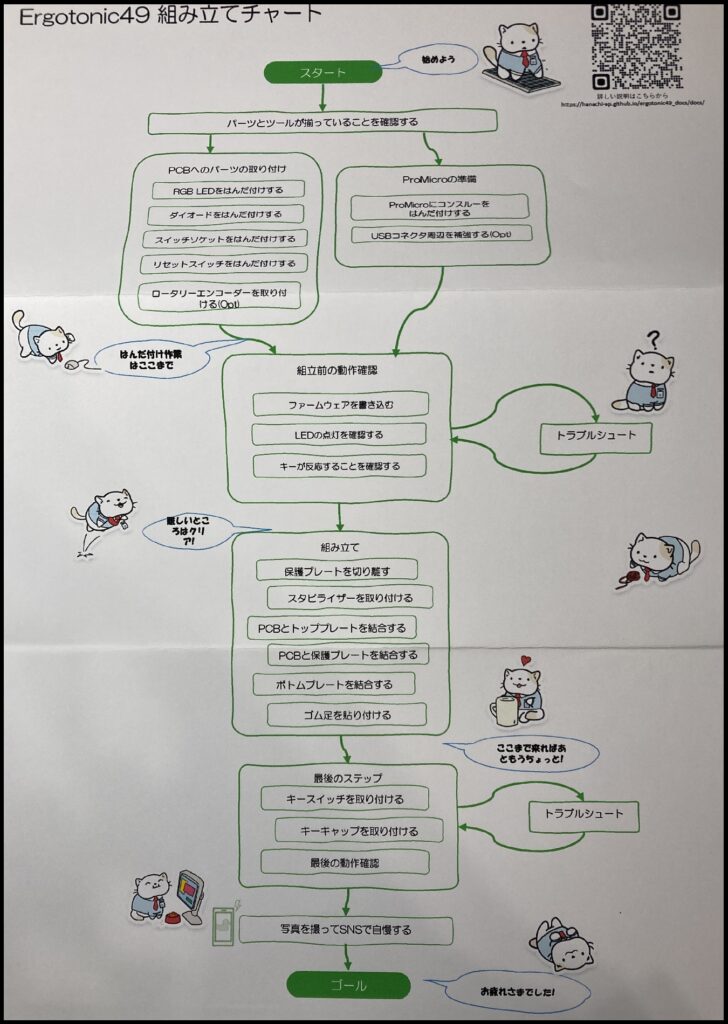

組み立て

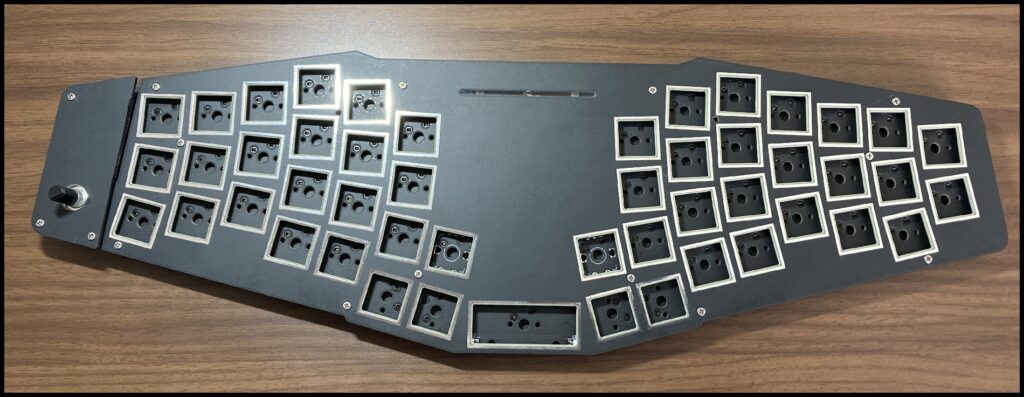

キットの中身

かっこいいロゴの入った箱が届きました。

説明書

ネコチャンと組み立てチャート

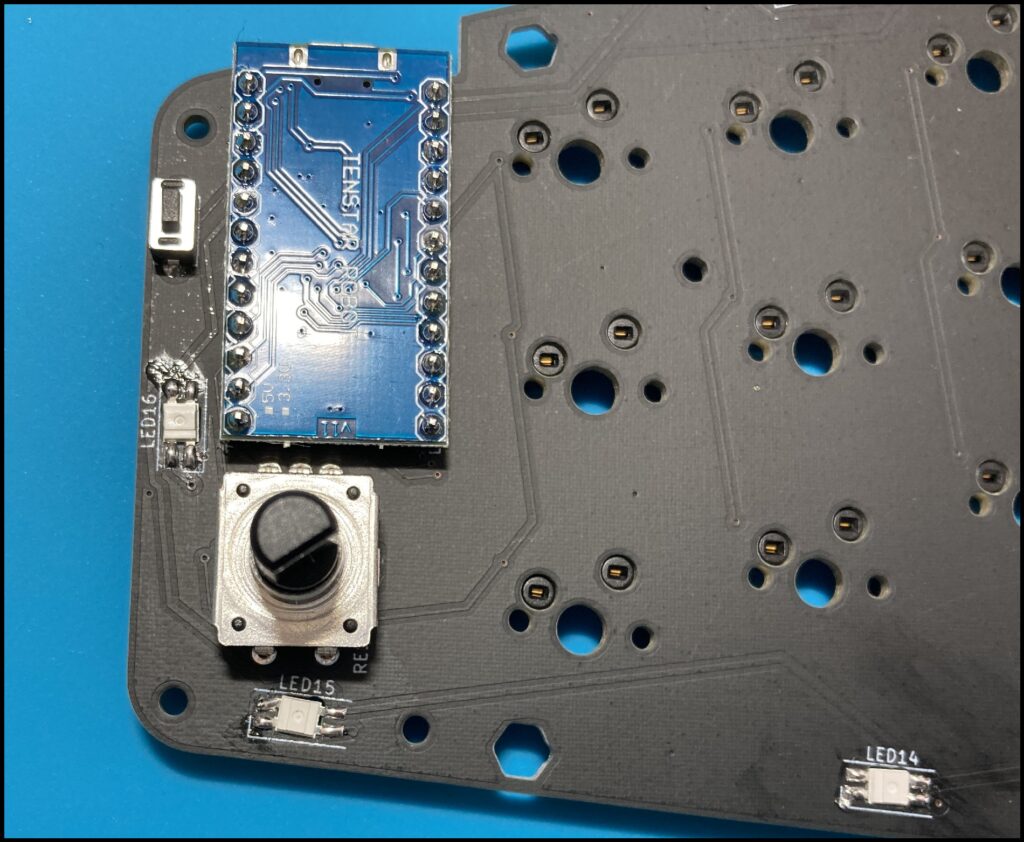

プレート3枚

kailhソケット、ダイオード、LED、スペーサ大小、

ネジ、ゴム足、LED用アクリル、リセットスイッチ

表面実装部品てこんな小さいのか、、、、、、

組み立て

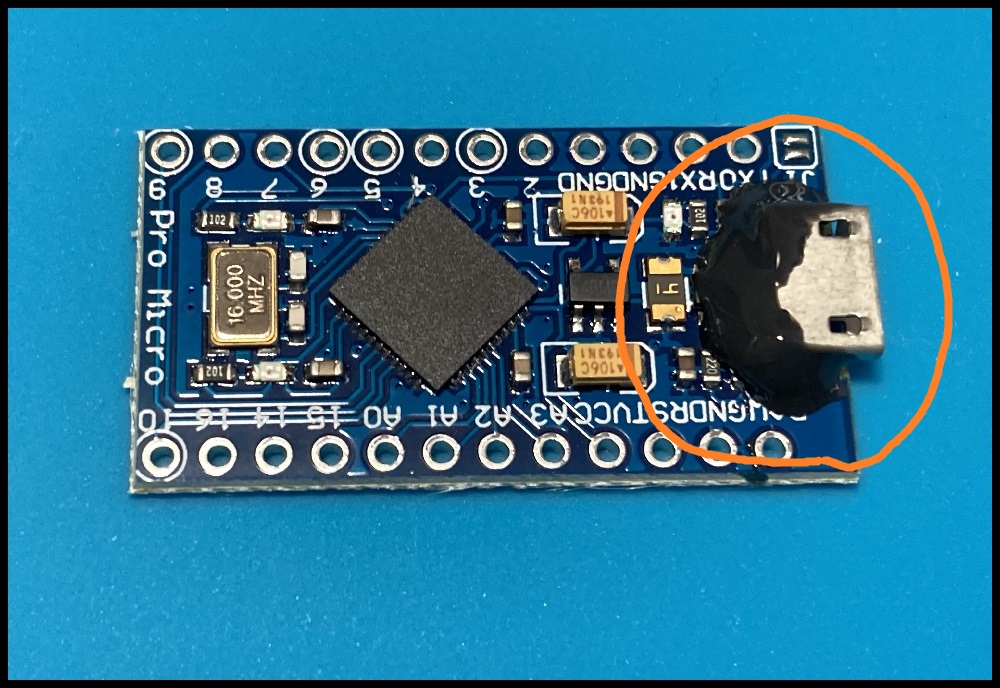

エポキシ接着剤なぞ無いので手元の接着剤で補強してみる。補強になっているかは知らない。

ショートしない程度乾くまで待ってからファームウェアを入れる。

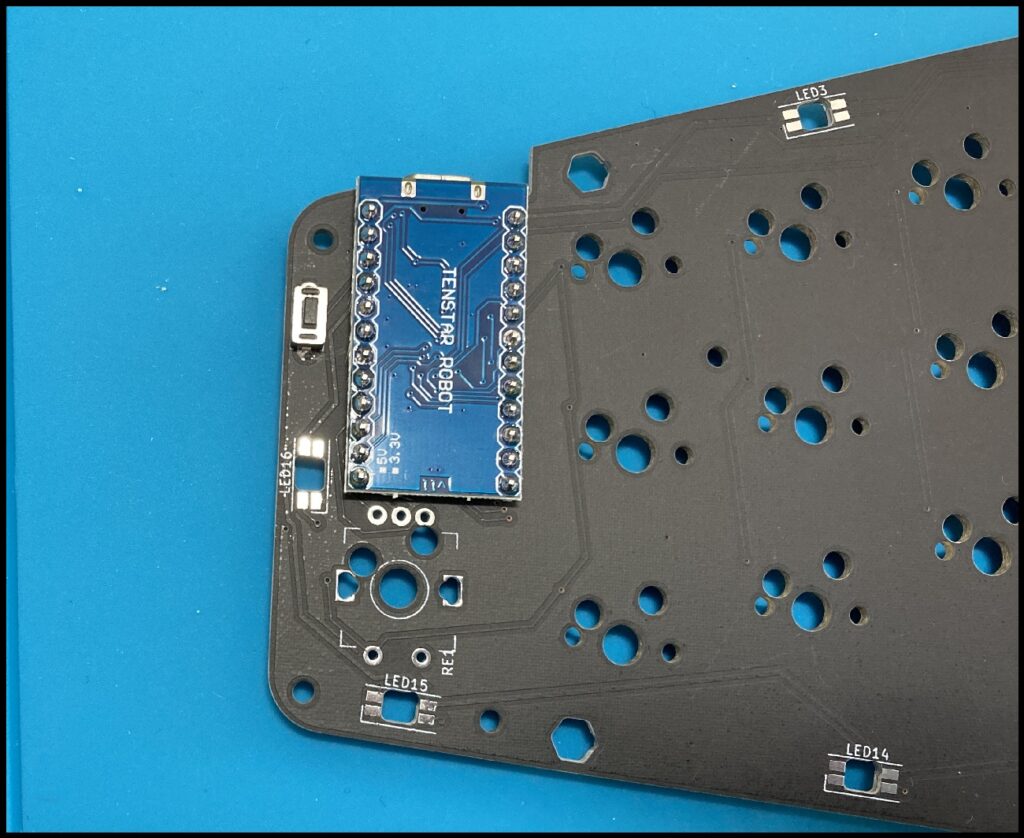

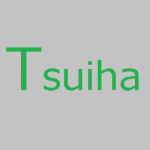

PCBにpromicroとリセットスイッチをはんだ付け。

コンスルーは持っていないので付属のやつ。

はみ出た足をニッパーで落とす。

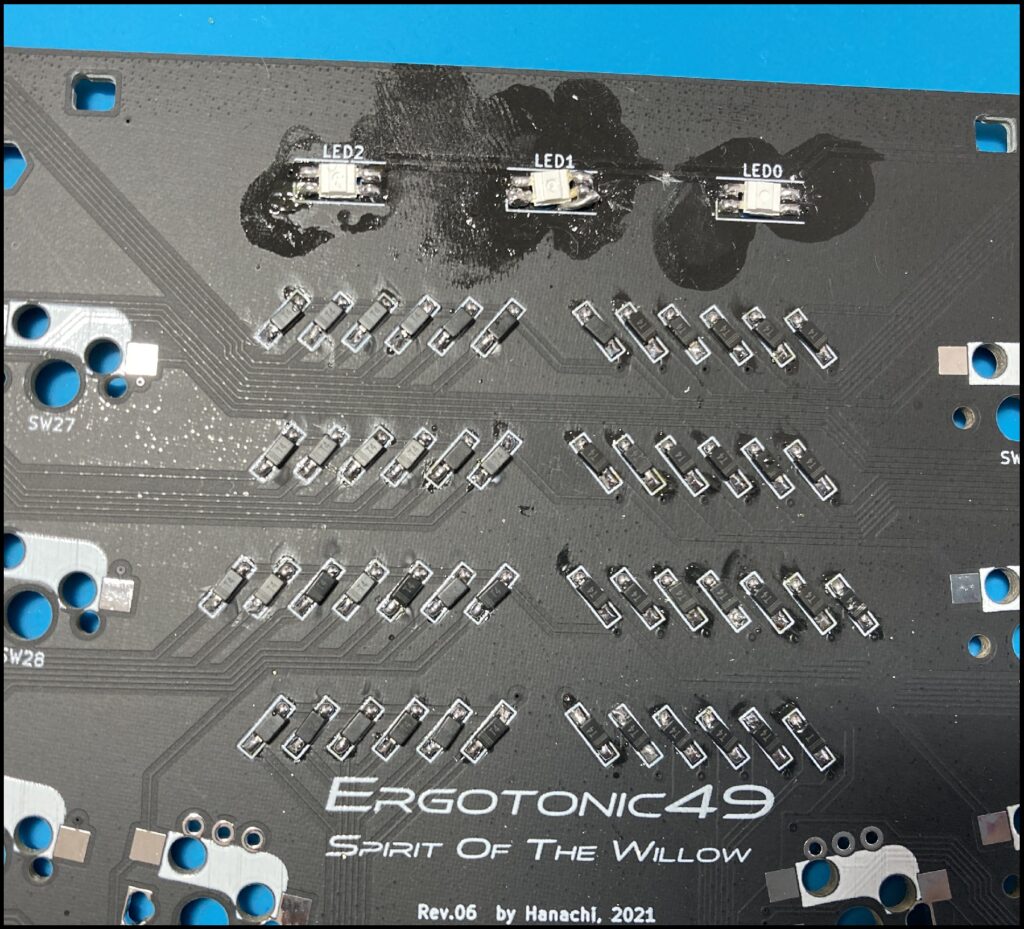

LEDをはんだ付け。

向きをそろえて載せてはんだ付け。

気を付けてたのに何度か向き間違えた

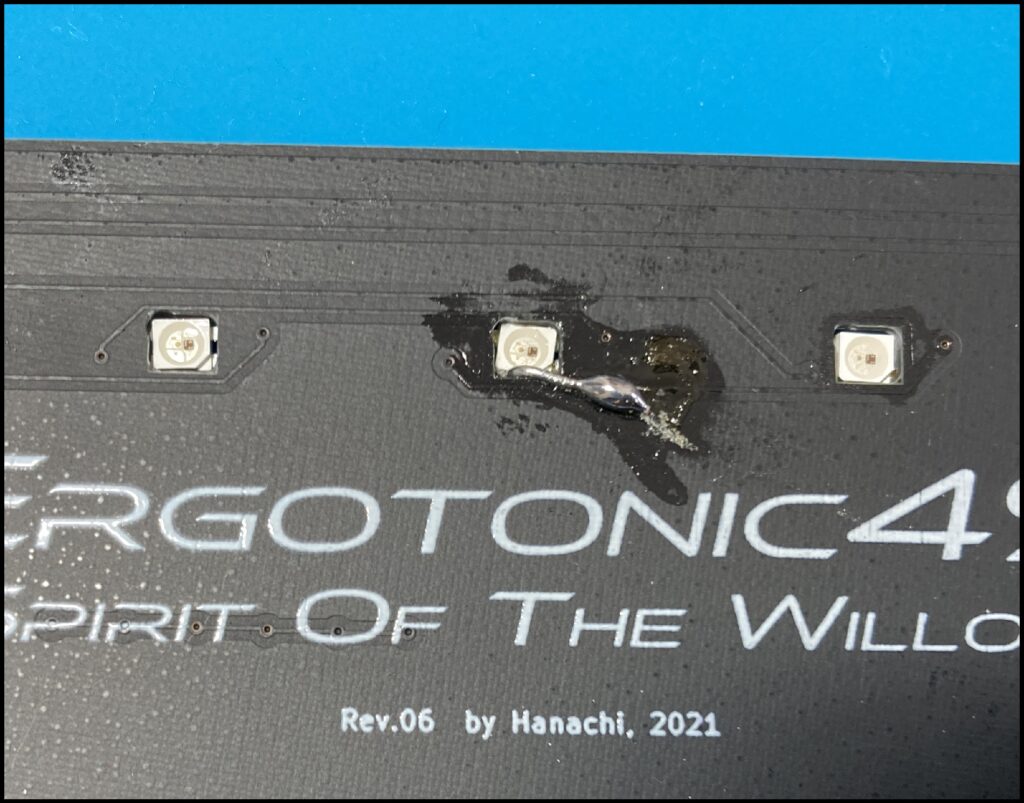

真ん中のLEDの向き間違えて剥がしたらランドも一緒に剥がした。早速ぶっ壊した。

パターン引っかいてワイヤで引っ張ってきて何とか修復。そんなことしなくても隣のLEDから引っ張ってくればよかったかもしれない。

点灯したもののワイヤが見えて見栄えが悪くなった。

LEDは壊れやすいらしいが無事すべて点灯することができた。

270度とか低温でやるのが定番みたいだが不器用でうまくつけられないことが多かった。320度でササっとやってしまうのも楽に思えた。

付きが悪かったり、2個つながって団子になったりしたがはんだ吸い取り器でやり直す。

今回からはんだ吸い取り器を導入したが素晴らしい。はんだ吸い取り線は吸い取り器使えないところ用だな。

ダイオードとソケットをはんだ付け。

ダイオードはまずパッドの片側に盛ってからやるのが楽に感じた。

ソケットは浮かないように気を付ける。

ロータリーエンコーダをはんだ付け。

最大3個付けられるが今回は端っこの1個だけにした。

これにてはんだ付け終了。最後にフラックスクリーナーできれいにする。

スペーサ小をつける。

LED透過用のアクリルをはめ込む。

結構硬かったのでラジオペンチで握り押しこんだ。

ボトムプレートを切り離しやすりがけ。

スペーサ大をつける。

ねじを締める。

ねじの締め方が悪いのかゴム足6点にするとカタついたのでやや角度をつける形にした。

完成。並べてみると60%キーボードより大きめ。

スタビライザーは無しです。

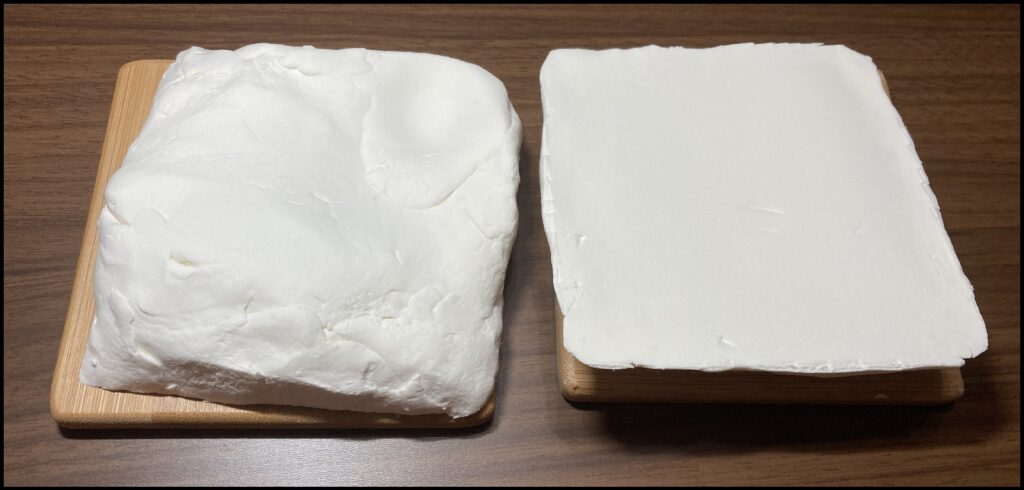

パームレスト

百均で売っていたコースターを土台として紙粘土を成形します。

硬くなるものを使えば硬化後やすりなどで整えられます。フワフワ系のものを使えば手を乗せたとき弾力がありモチモチとして気持ちよいです。

固まったら接着剤で張り付けて表面にも塗ります。両面テープで張り付ければ表面そのままでもよさそう。

グリップテープを貼りつけます。

完成

おわり

いろいろと打鍵しやすい物理配列を模索していて、Ergotonic49いいんじゃないかと思いキットを購入し試してみることにしました。

キーボードキットは初めてだったので新しい体験がたくさんでした。SMD小さい。

実際使用してみると私が想像していたコンセプトとは異なっていて、色々と発見が多かったです。

指に合わせて縦にズレているのは慣れがまだ必要ですが、ANSIの2次元的にどのキーがどこにあってという打鍵ではなく、指を屈伸させるだけでピタッと打てるのは気持ちよい。

また手をいい位置に置くことが重要だなと感じたので固定パームレストあると良い気がして作りました。

手のひらを固定して指だけ動かすような打ち方だと平坦なものよりフィット感のあるパームレストが合うと思っています。

Ergotonicはベストな位置で打鍵しているときの気持ちよさが随一ですね。

打ち下ろすように打鍵すると当然腕の位置が高くなるのでデスクを下げるか椅子を上げる必要がある気がします。スタンディングによく合うかもしれない。

Ergotonic49にかかわらず手に合わせた配列を採用したカラムスタッガードのキーボードは例えば E-B とかが遠いなと感じます。まだ慣れておらず私がANSIに毒されているだけなのかもしれないしqwerty配列の致命的な問題な気もします。

反対に例えばTやCはとても近く打ちやすくていいですね。

TYの列の打ち方は2種類あると思うのですが、RU列から人差し指をピンと伸ばす例えば一般的なANSI。もう一つは人差し指を曲げるもの。TY列が下がっていてErgotonicは後者ですね。指をピンと伸ばすことがないので手のひらを動かすことなく打鍵出来て動作が楽です。

このタイプのキーボードのいいところは何よりイヤホンの線を中央に通すことができる事です。快適です。

遊舎工房に展示してありましたが、3Dキーキャップとの相性がよさそうに思いました。高くてなかなか手は出せませんがそのうち試してみたいです。

これはまた別の話ですが、印字とズレまくってしまいますがSAプロファイルを活かすなら上の行はqwertでなく12345の行のキーキャップをつける方が打ちやすく感じました。印字がずれますが。

kailh silent pinkは軽く静かで不快感もなくとてもよいですが、打鍵感がもの足りずルブしたいなと思います。そのうち。ホットスワップいいですね。

このように一般的なANSIやJIS配列とは異なった見た目をした自作キーボードがあり、手の形や動きに合わせたキーボードの組み立てキットが販売されています。

はんだ付け作業が必要ですが別途購入するものを合わせて2万円程度と高価なゲーミングキーボードより安く個性的なキーボードを手に入れることができます。

左右間を調整できる Ergotonic F-24 というモデルが開発中のようです。配置自由度が上がりそうで楽しみです。かっこいいし。

-

[自キ]手配線で配列調整できるカラムスタッガードのキーボードFCS42Sを作る

自作キーボードのキットは様々な配列のものが販売されています。

独自配列のキットが多くありますが、どのくらい列がズレているのが良いのか、合っているのかを調べるためにいくつもの種類の配列を試すのはなかなか大変です。

そこでカラムスタッガードの縦ズレを自由に調節できる分割キーボード「FCS42S」を作ることにします。

設計方針

カラムスタッガードのキーボードを試してみたい。しかしどの配列がいいのか、自分にはどの程度の縦ズレが合うのか分からず迷う。

キットを購入する前にまずは自分に合った配列をみつけようと思い、配列を自由に調整できるキーボードを作ることにしました。

親指は縦横にずらすのではなく回転させるようにしました。

手をグーパーさせると他の指はまっすぐ屈伸しますが小指は内側から外側に開いていくように思えます。アリス配列等の小指が別角度になっているのは合理的なようなので搭載を試みました。

命名は適当にフリーカラムスタッガード42キースプリットです。英語は苦手です。

材料

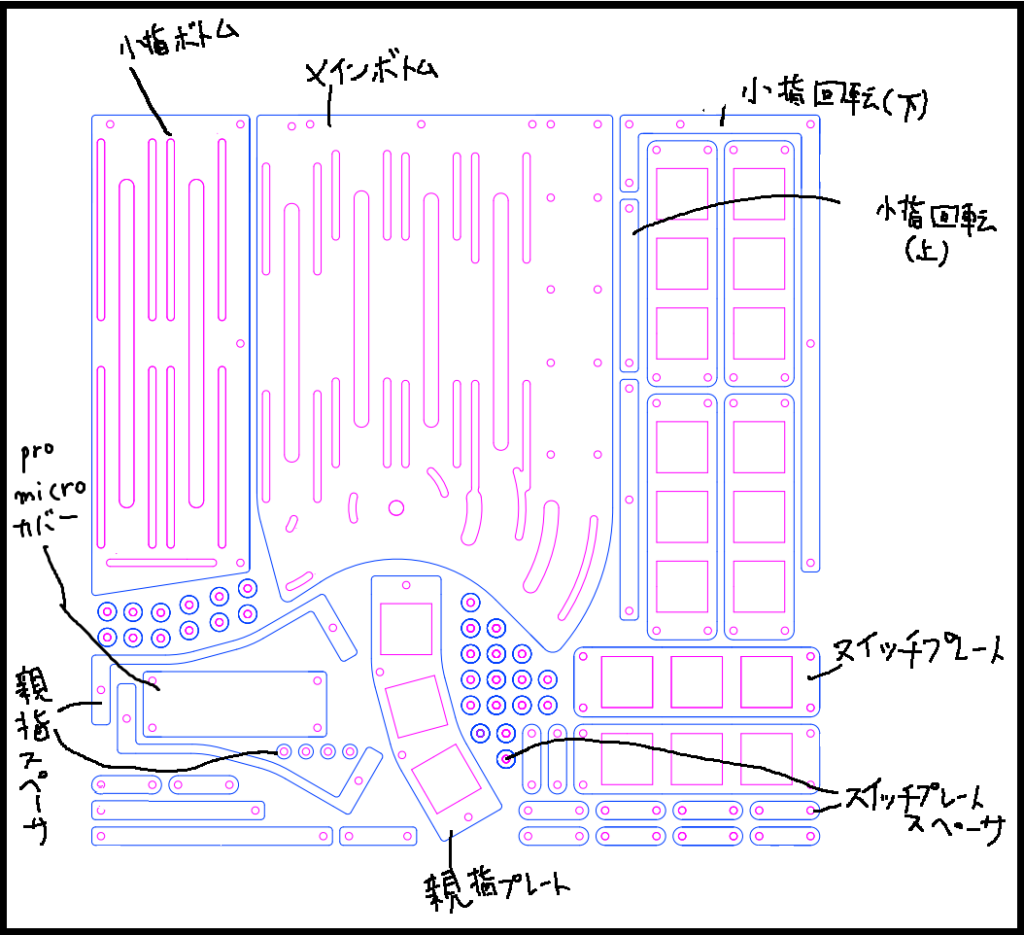

設計図

elecrowさん(Acrylic Laser Cutting – Order Online (elecrow.com))の200 x 200 mmサイズ2 mm厚で注文しました。

キースイッチの足でレールにしてスライドさせ配列を調整します。

ボトムプレートとスイッチプレートのサンドイッチで4 mm分のスペーサを挟みます。

親指は左のキーを中心に回転、他の指は縦にスライドします。

小指は外側に回転し開くようになっています。

組み立て

手配線かつあまり組み立てを考えずにアクリルを注文したのでめちゃくちゃです。

アクリルカット

細かい部品多数でしたがカットしていただけました。elecrowさんには感謝しかないです。

4 mm分稼ぎたかったので細かくアクリルカットを注文しましたが、今思えば4 mmのスペーサを使えばよかったと思う

キースイッチの固定

両手で42キー分使います。

キースイッチをプレートに嵌め、接着剤で固定し抜けないようにします。

予備はんだとスペーサ仮置き

キースイッチのピンを予備はんだします。

配線時にスペーサを置く部分に干渉しないように気を付けて配線します。

4 mmでちょうどトッププレートから配線したぐらいの深さになります。

親指部分の丸いスペーサは外形が小さなものを用います。

ピンを曲げてから予備はんだした方が良かったかもしれない

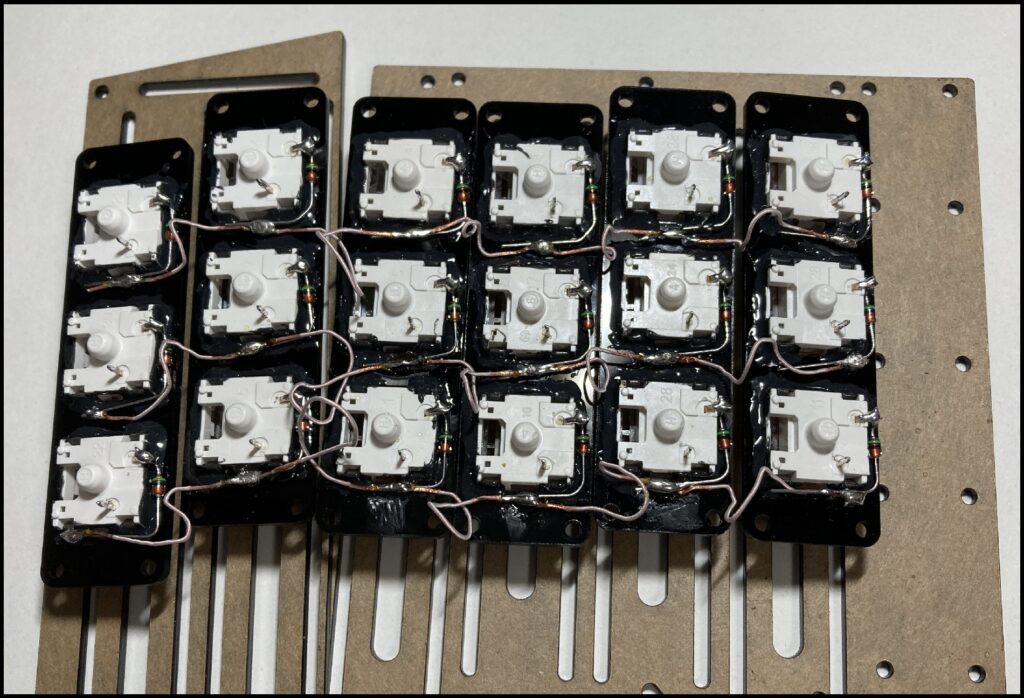

ダイオード

ダイオードをはんだ付けします。

row配線

柔らかいリッツ線でダイオード間を配線します。

スライドさせながら余裕を持たせる長さを決定します。

最初はpvc皮膜線でやろうと思っていたのだけど考えていたよりスペースが狭く柔軟性が必要だった

たまたまリッツ線を持っていて助かった

col配線

縦方向と親指パーツをETFE線で配線します。

promicroに接続する部分はpvc皮膜線を引き出します。

だいぶ汚い。

皮膜をはんだごてで溶かしてーというのを初めて行ったのだがなかなか慣れずコツがつかめない……

サンドイッチ

マスキングテープでねじを外れないように固定。

仮置きしていたものをねじに移します。

ポロポロ落ちてめんどくさかった

ボトムプレートを連結します。

スイッチプレートを乗せてネジ止め。

裏側にゴム足を取り付ける。

promicro配線

配線をまとめて2.54XHコンタクトをつけます。

左右のシリアル通信用のケーブルをパラコードに通しXHコンタクトをつけます。左右のvcc、gnd、通信ピン同士を接続します。

付属のピンヘッダをはんだ付けしカットします。

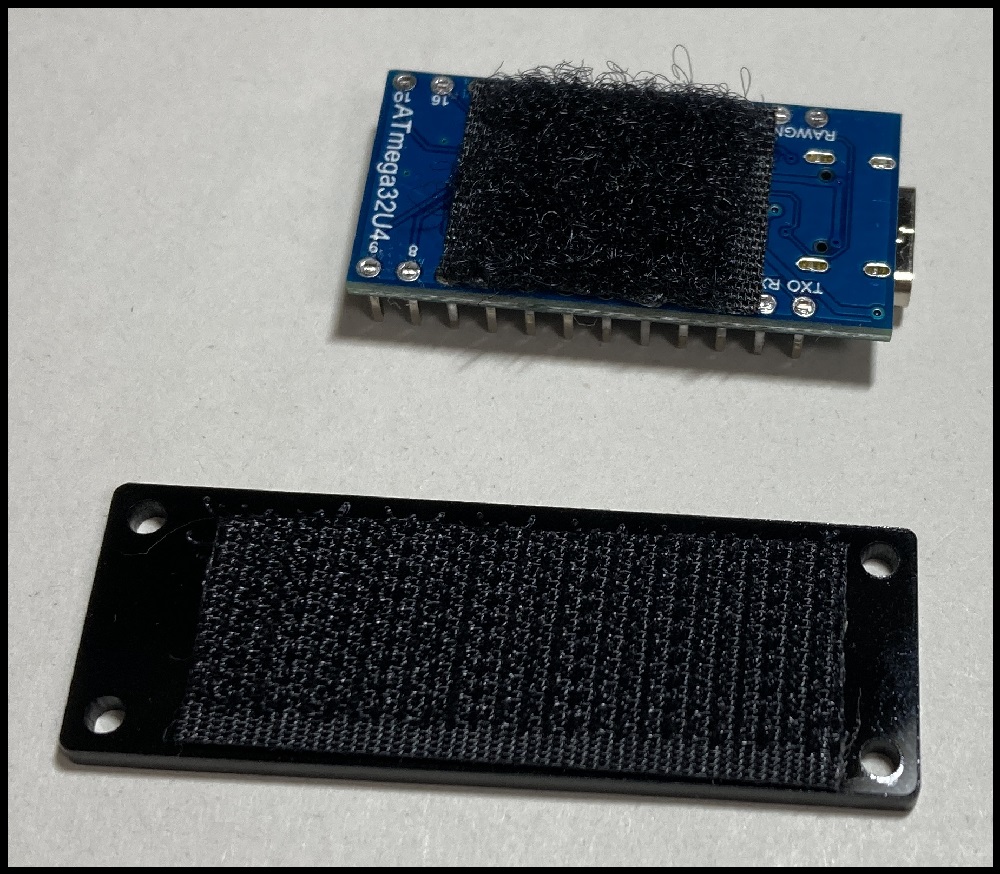

promicroプレートとpromicroにマジックテープを貼りつけます。

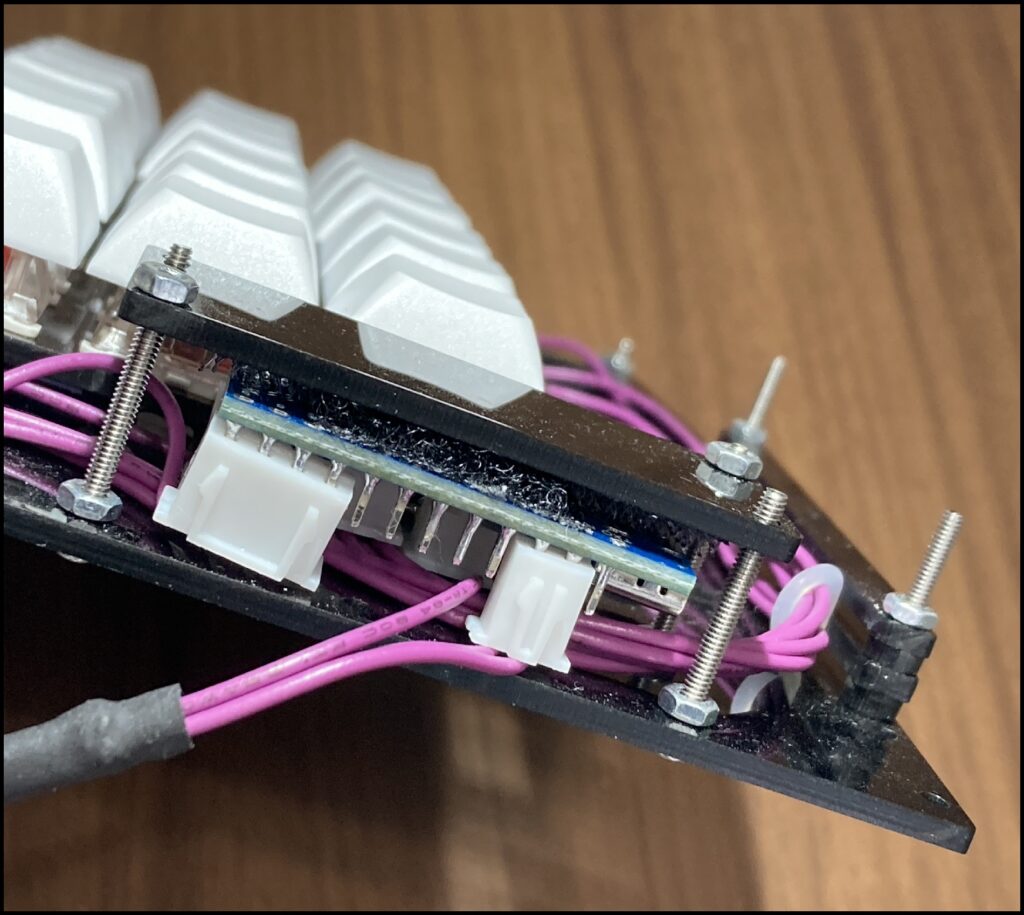

promicroのピンヘッダにXHコネクタを挿し、キーボード本体に固定します。

思ってたより高さ必要だったしピンヘッダじゃなくてちゃんとハウジング使った方が良かったと思う

結局ネジで押さえつける形になった

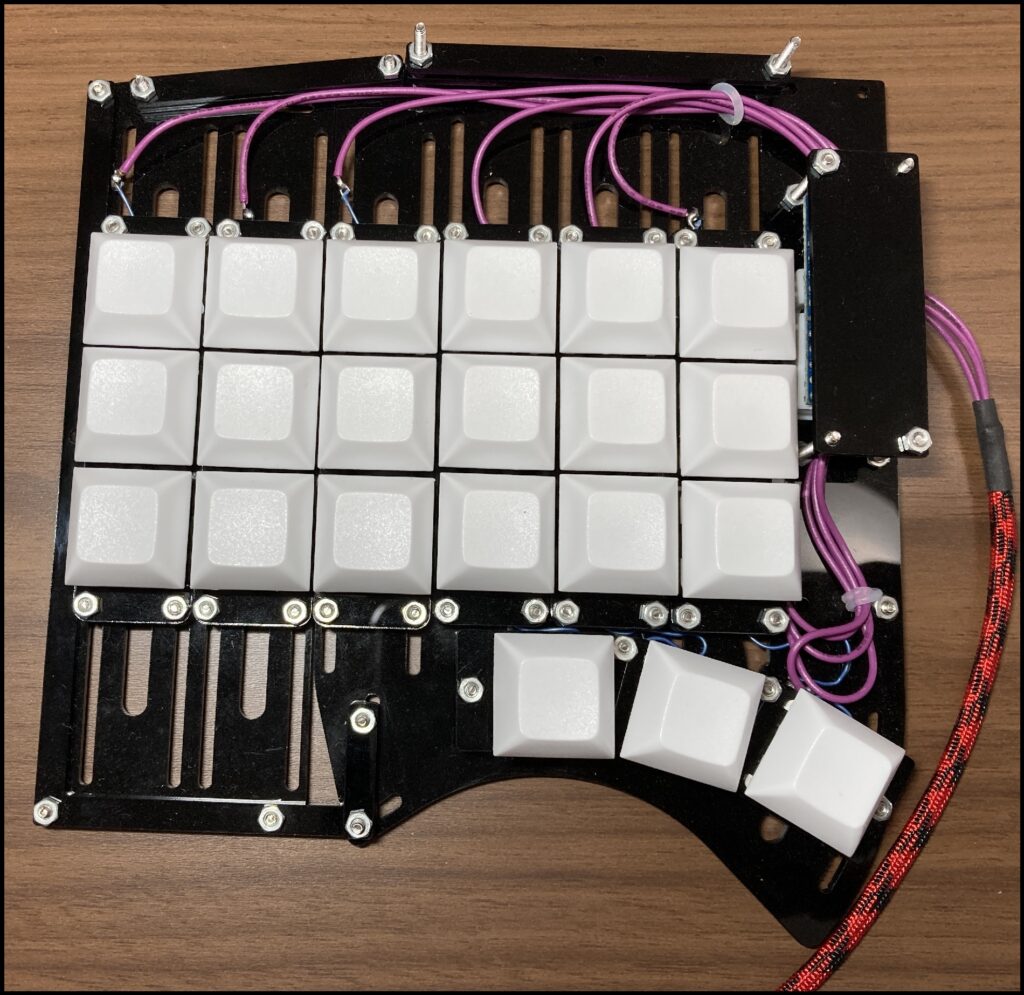

完成

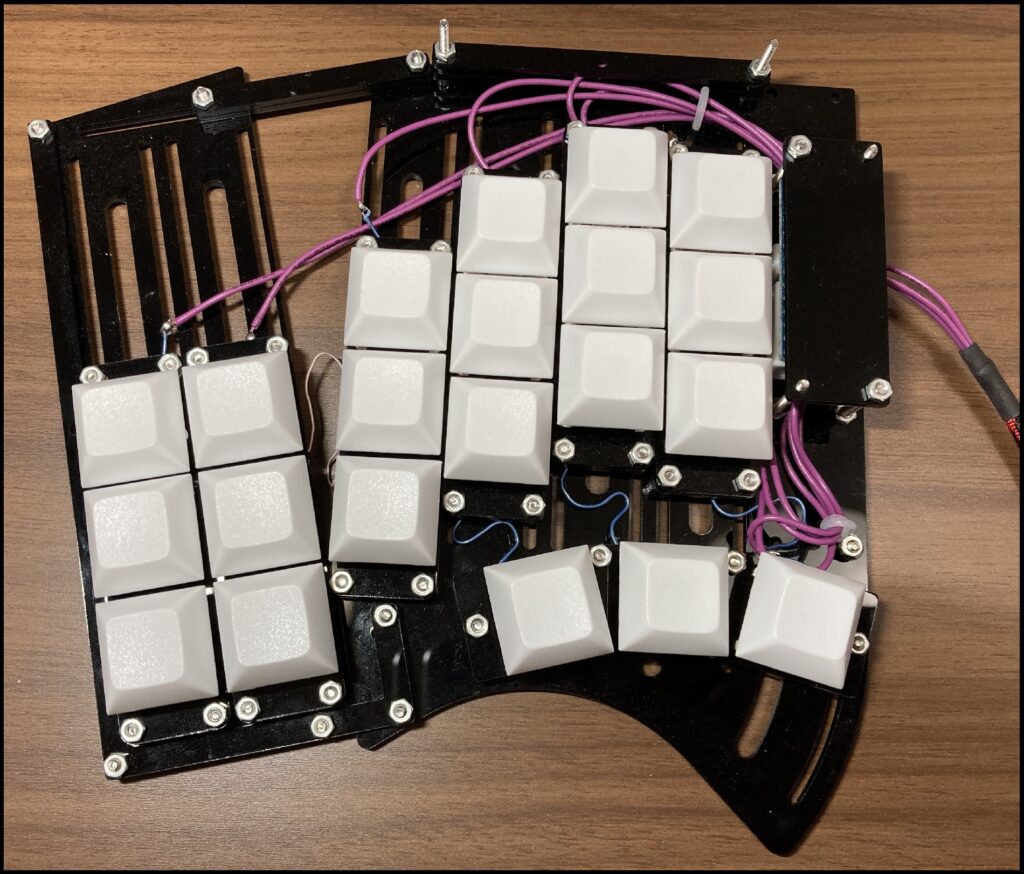

上

下

奥

手前

外

内ファームウェア

rules.mk

# MCU name MCU = atmega32u4 # Bootloader selection BOOTLOADER = caterina # Build Options BOOTMAGIC_ENABLE = no MOUSEKEY_ENABLE = yes EXTRAKEY_ENABLE = yes CONSOLE_ENABLE = no COMMAND_ENABLE = no NKRO_ENABLE = yes BACKLIGHT_ENABLE = no AUDIO_ENABLE = no UNICODE_ENABLE = no BLUETOOTH_ENABLE = no RGBLIGHT_ENABLE = no SWAP_HANDS_ENABLE = no SPLIT_KEYBOARD = yes分割なのでSPLIT_KEYBOARD = yesとする。

config.h

#pragma once #include "config_common.h" /* USB Device descriptor parameter */ #define VENDOR_ID 0xFEED #define PRODUCT_ID 0x0005 #define DEVICE_VER 0x0001 #define MANUFACTURER Tsuiha #define PRODUCT fcs42s /* key matrix size */ #define MATRIX_ROWS 8 #define MATRIX_COLS 6 #define MATRIX_ROW_PINS { D7, E6, B4, B5} #define MATRIX_COL_PINS { F6, F7, B1, B3, B2, B6} #define MATRIX_ROW_PINS_RIGHT { B1, B3, B2, B6} #define MATRIX_COL_PINS_RIGHT { D4, C6, D7, E6, B4, B5} #define DIODE_DIRECTION ROW2COL #define SOFT_SERIAL_PIN D2 #define DEBOUNCE 5行列の数とピンを指定。

今回はダイオードの向きをROW2COLにした。

シリアル通信するピンを指定。

fcs42s.h

#pragma once #include "quantum.h" #define LAYOUT( \ L00, L01, L02, L03, L04, L05, R00, R01, R02, R03, R04, R05, \ L10, L11, L12, L13, L14, L15, R10, R11, R12, R13, R14, R15, \ L20, L21, L22, L23, L24, L25, R20, R21, R22, R23, R24, R25, \ L30, L31, L32, R30, R31, R32 \ ){ \ { L00, L01, L02, L03, L04, L05 }, \ { L10, L11, L12, L13, L14, L15 }, \ { L20, L21, L22, L23, L24, L25 }, \ { KC_NO, KC_NO, KC_NO, L30, L31, L32 }, \ { R00, R01, R02, R03, R04, R05 }, \ { R10, R11, R12, R13, R14, R15 }, \ { R20, R21, R22, R23, R24, R25 }, \ { R30, R31, R32, KC_NO, KC_NO, KC_NO } \ }上半分がkeymap.cで使う行列で下半分がconfig.hで指定した行列のようです。

keymap.c

#include QMK_KEYBOARD_H const uint16_t PROGMEM keymaps[][MATRIX_ROWS][MATRIX_COLS] = { LAYOUT( KC_ESC ,KC_Q ,KC_W ,KC_E ,KC_R ,KC_T ,KC_Y ,KC_U ,KC_I ,KC_O ,KC_P ,KC_BSPC , \ KC_GRV ,KC_A ,KC_S ,KC_D ,KC_F ,KC_G ,KC_H ,KC_J ,KC_K ,KC_L ,KC_MINS ,KC_ENT , \ KC_LGUI ,KC_Z ,KC_X ,KC_C ,KC_V ,KC_B ,KC_N ,KC_M ,KC_COMM,KC_DOT ,KC_SLSH ,KC_DEL , \ MO(1),KC_LCTL,KC_SPC,KC_LSFT,KC_LALT,KC_LGUI \ ), LAYOUT( KC_PSCR,LSFT(KC_1),LSFT(KC_2),LSFT(KC_3),LSFT(KC_4),LSFT(KC_5),LSFT(KC_6),LSFT(KC_7),LSFT(KC_8),LSFT(KC_9),LSFT(KC_JYEN),KC_EQUAL, \ KC_TAB,KC_1,KC_2,KC_3,KC_4,KC_5,KC_6,KC_7,KC_8,KC_9,KC_0,KC_F7 , \ KC_F2 ,KC_DOWN ,KC_LEFT ,KC_UP,KC_RGHT,KC_B,KC_LBRC,KC_RBRC,KC_BSLS,KC_SCLN,KC_QUOT,KC_INT1, \ MO(1),KC_LCTL,KC_SPC,KC_LSFT,KC_LALT,KC_LGUI \ ) };42キーで果たして十分にタイピングできるのだろうか。

ファームウェアの書き込みがなかなかうまくいかなかったのだが今回購入したpromicroは使えてはいるが大丈夫なやつなのだろうか。何か間違ったものを買っている気がしないでもない。

配列調整

格子配列

カラムスタッガード

小指に角度あり

反省点

機能的には欲しかった要素を満たすキーボードを作ることができた。がその完成度はかなりひどい出来なように思える。

配線・組み立ての難易度は低いがめんどくささがすごい。リッツ線は皮膜を溶かすともろくなるしねじがポロポロ落ちるし部品点数多い。

- 配線をプレート間でなくボトムプレートの裏で行いリッツ線は使わない

- プレート間をアクリルでなく4 mmのスペーサを使いそれに伴いボトムのネジ止め個所を各1か所に削減できそう

ボトムプレートが分割されているため小指部分がもろい

- chocを使用しボトムプレートを2枚にする案もあったが裏から直接ドライバーでいじりたいため没になった。結局ネジポロポロでめんどくさいしそれでもよかったのかもしれない。

promicro周りが意味不明

- ピンヘッダを使わず12ピンのハウジングで作ればよかったかもしれない。

- 2.54 mmピッチが同じなのでXHコネクタを使ってみたが思っていたより高さがあり嵩張る。

見た目が汚い

- 配線のことを何も考えずアクリルを注文していた。見た目線だらけで非常に汚い。

おわり

自由に配列を変え試すことができました。配列探しが始まります。

カラムスタッガードを使ってみると使いにくいと思っていたロウスタッガードにもいい部分が発見出来たりなかなか難しい。

トッププレートまでの高さが11 mm程で、ダイソーに売っていた竹のコースターがパームレストに高さがちょうどいい感じで使っています。

使ってみると案外42キーでも足りそうだがマクロパッドか何かあったほうがいい気がした。

分割キーボードは間にイヤホン通したりipad置いたり出来ていい。

あと1.5組分アクリルは余っているが追加で作る気にはなれない。めんどくさい。改善して作り直したいところ。

アクリルデータ↓

Keyboard/handwired/FCS42S at main · Tsuiha/Keyboard (github.com)

前の記事:[キーボード]メルカリでハンドメイド木製のパームレスト買ってみた

次の記事:

-

[キーボード]メルカリでハンドメイド木製のパームレスト買ってみた

一般的なサイズのメカニカルキーボードは手に対してキートップまでの高さが高い。

手首を浮かせる、もしくは手を反らせてタイピングすることを強いられてしまいます。

快適に打鍵するためには手首を最適な高さに置くことができるパームレストが必要となってきます。

「パームレスト職人 skydog」さん

がメルカリでハンドメイドの木製パームレストを販売していたのを見つけ購入してみました。

なんと2000円でした。

パームレスト

サイズはHHKBを想定していて60%キーボードに合わせたサイズになっています。

サイズは

- 横幅:293 mm

- 奥行き:80 mm

- 高さ:13-17 mm(足含む)

手前側に傾斜のついた形状となっています。

アカシア集成材のセピア調ウォルナット塗装の艶消し仕上げ

表面はサラサラとしており、木目が感じられる肌触りとなっています。

塗装の耐久性は普段使いの範囲であれば十分なように思います。

清掃する際は塗料の関係でアルコール系のものは使用しない方が良いようです。

おわり

Amazonでパームレストと検索すると木製のものは3000円以上するものが散見。

今回購入したものは市販品と比べて安く、しばらく使っていて使用感も普通にいいです。

自分で木材買ってきて削って塗装する労力と時間を考えると2000円というのは非常にお得感があります。すごい。

様々な色や素材、形状のものが出品されており、オーダーメイドもできるようです。

-

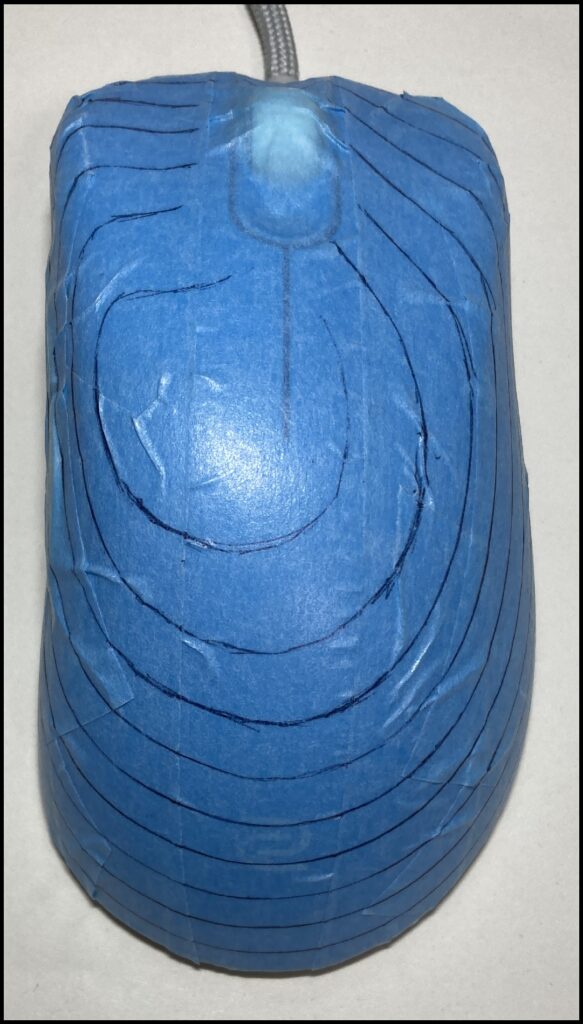

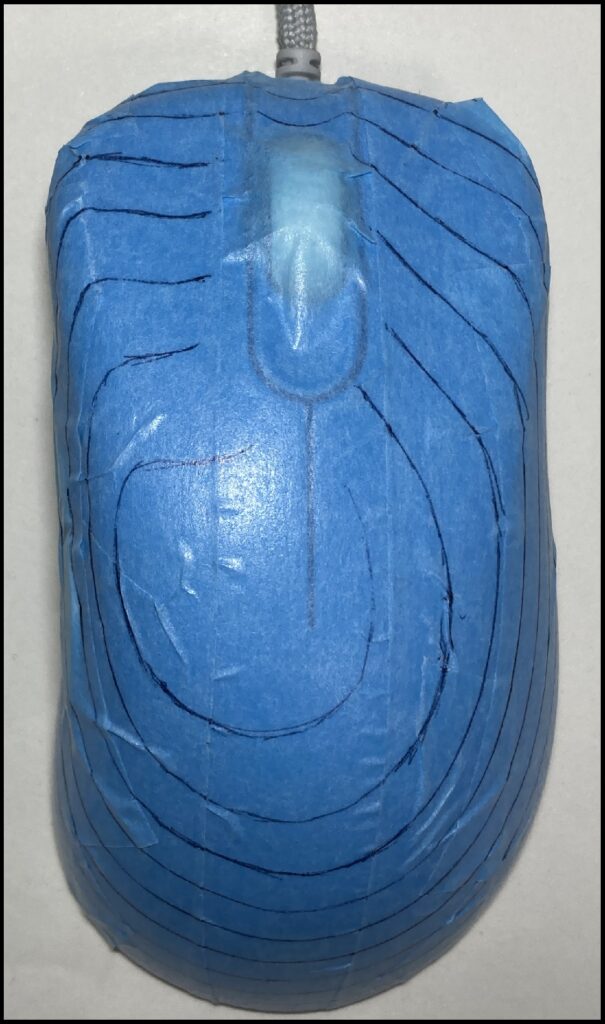

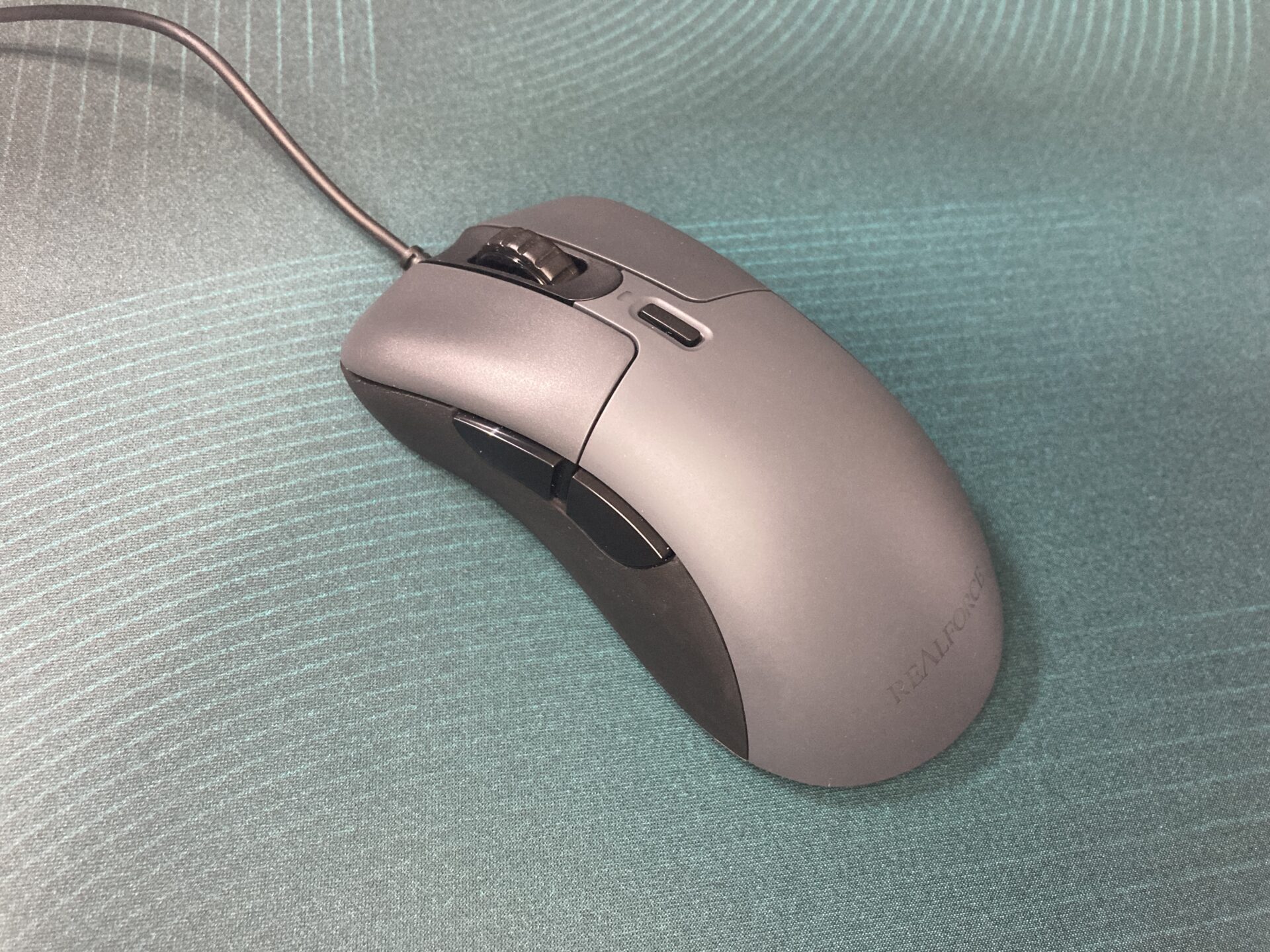

ZOWIE EC1 & EC2を比較 マウスレビュー

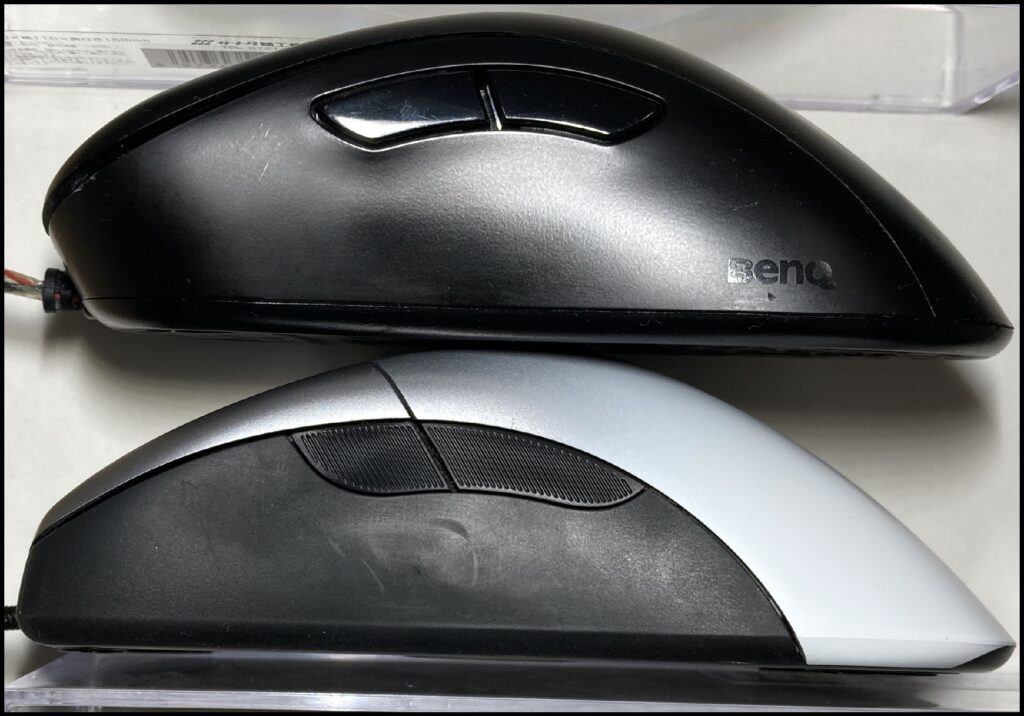

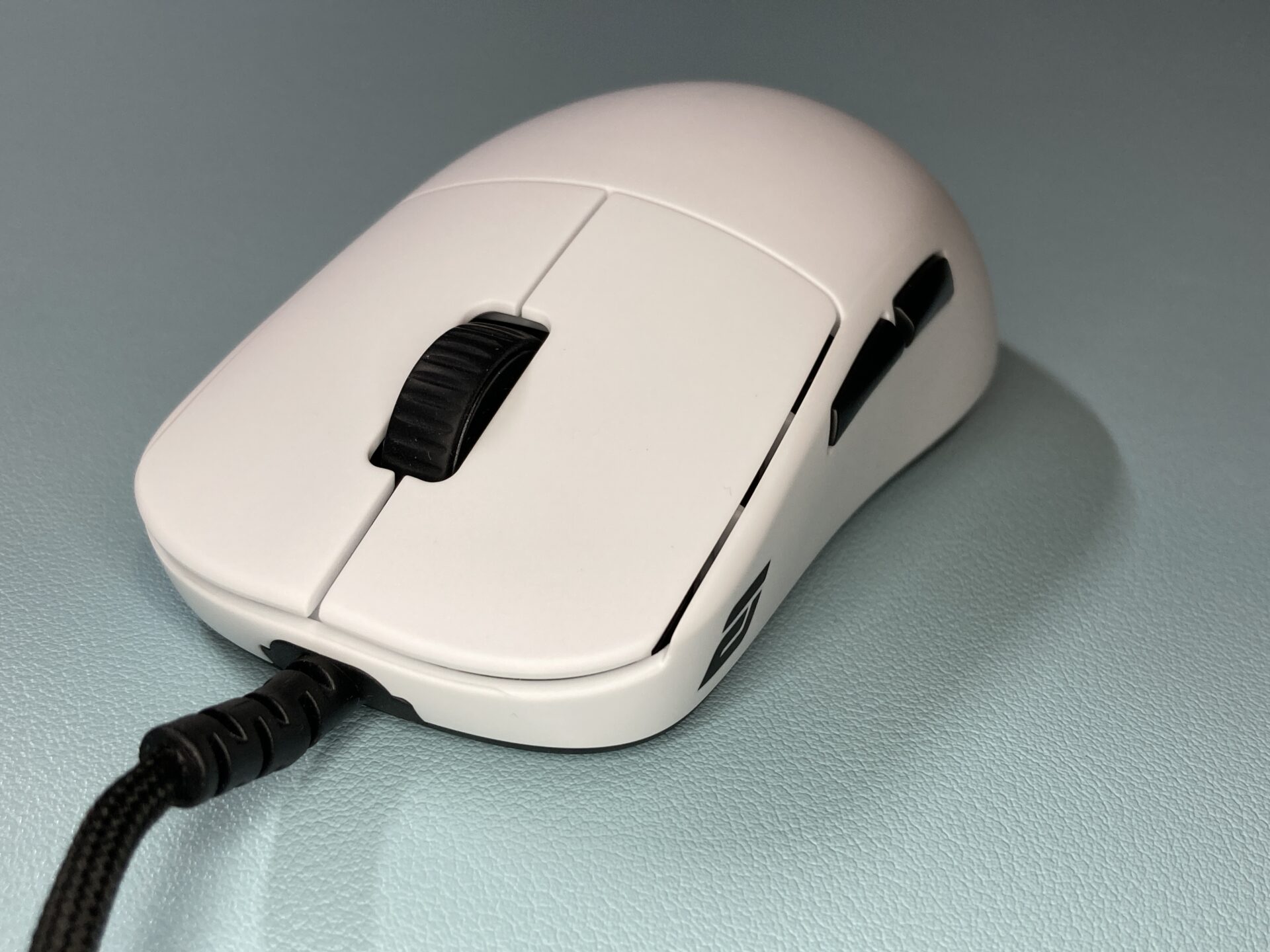

ZOWIEから発売されている左右非対称マウス EC1-B と EC2-B divina を比較して紹介します。

ECシリーズは尻がなだらかなタイプのエルゴノミクスマウスです。

スペック

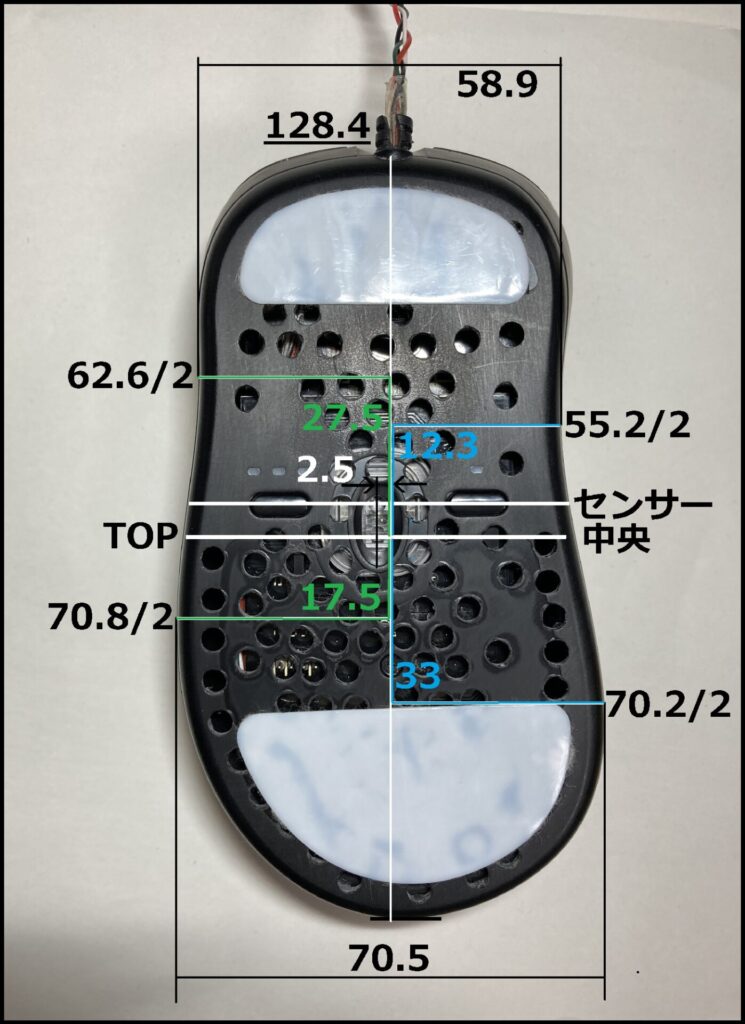

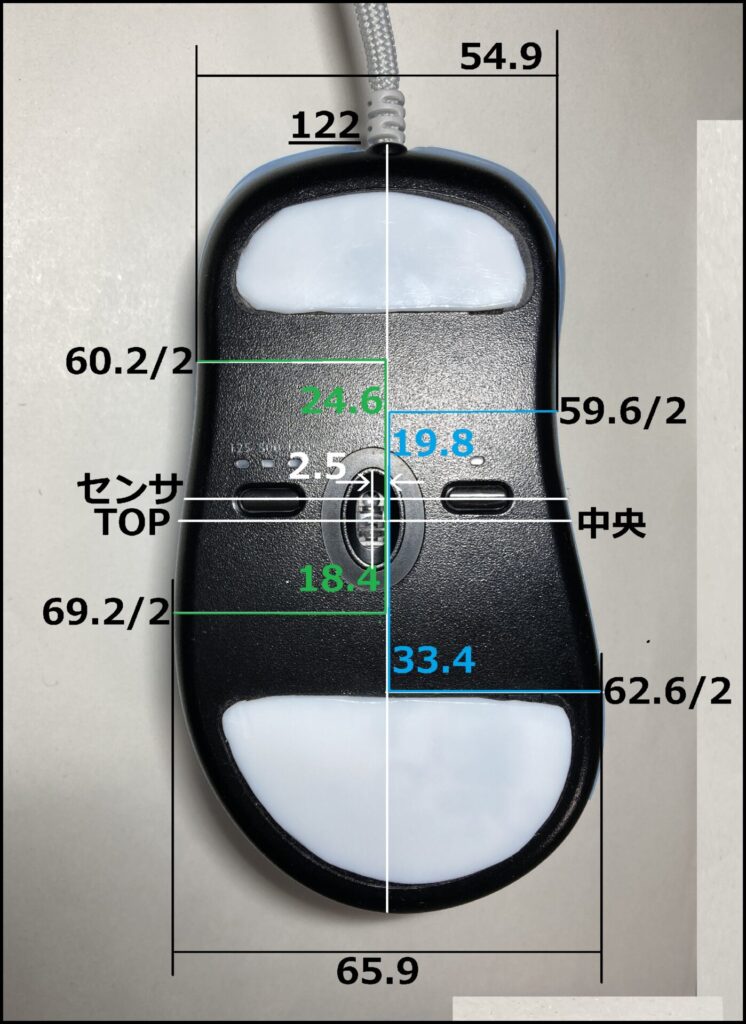

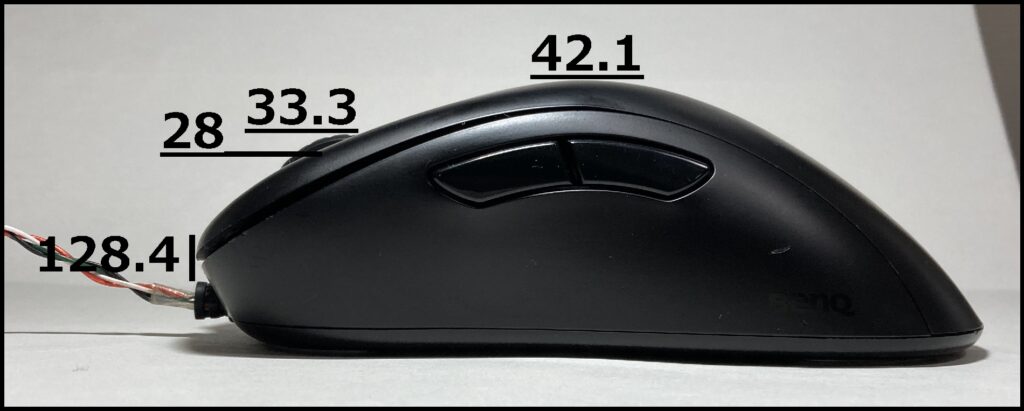

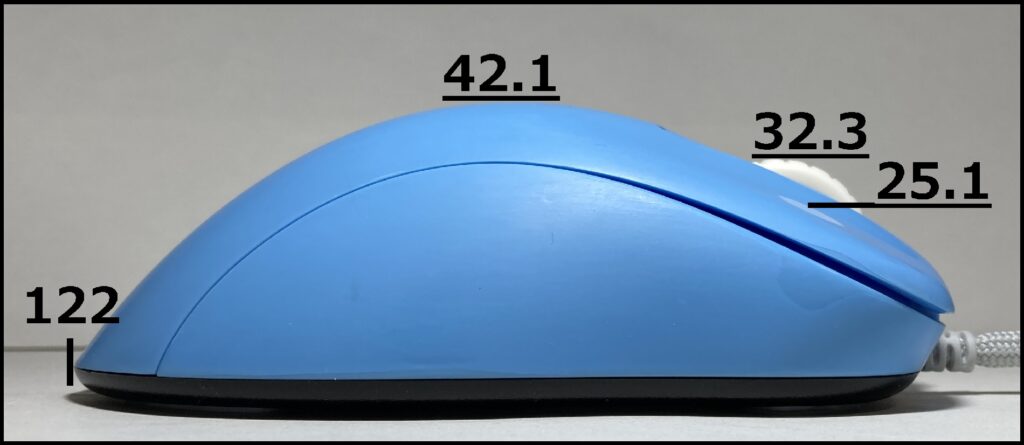

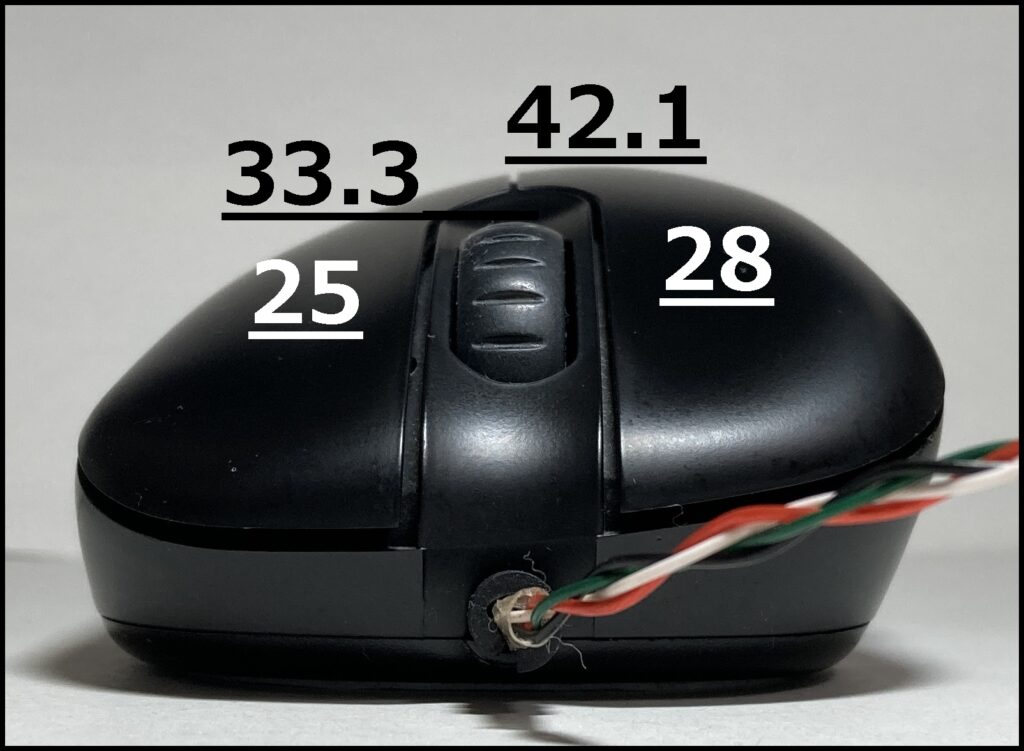

メーカー BenQ ZOWIE JapanHome ツイッター @ZOWIE_eSport_JP 製品 EC1 EC2 形状 非対称 長さ mm 128.4 122 幅 mm 70.5 65.9 高さ mm(ソール抜き) 42.1 42.1 重さ g 96 92 スイッチ Huano Bluedot センサー 3360 LOD 1.2 mm DPI 400 / 800 / 1600 / 3200 ポーリング 125/500/1000 Hz ソフトウェア なし 形状

上下

サイズ感

EC2は全長122 mmと中型、EC1は全長128.4 mmと大型なサイズ感

リア

やや右サイドに寄っているエルゴマウスらしい感じ。

左右合わせた最大幅がEC1は70.5 mm、EC2は65.9 mmある。

くびれ

最小幅はEC1は58.9 mm、EC2は54.9 mmある。

左サイド

左サイドピークからまっすぐくびれていき ハ の字になっていて親指がフィット感を得やすくなっている。

右サイド

手のひらに合わせたふくらみがある。

やや前方には小指の位置にフィットするくびれがありその先に薬指を置くふくらみがある。

深く持つ際は関係ない。

センサー位置

ホイール位置を中央とするとセンサーは右側に2.5ほど寄っている。

センサー位置はEC1は中央から5 mm、EC2は3 mm程度フロント寄り。

横

トップ

TOPは中央でどちらもおなじ42.1 mmある。

尻は結構なだらかな感じ

MB

左右で高低差のあるクリック部で指先にフィット感を得られるガイドがある。

深く持つときは関係ないが。

前後

かなりチルトグリップな感じ。

右サイドは全体的に台形で持ち上げる際の引っかかりはない。

ここがIE形状との差でIEはフロント部分はやや逆台形になっている。

また右サイドの傾斜もECの方が急になっている。

特徴

- EC1、EC2ともに高さは同じで水平方向にサイズが異なる

- トップは中央で高め、なだらかな尻な左右非対称形状

- 指先に合わせたガイドがありフィット感を得やすい形状だが深く持つと関係ない

- 左高右低のチルトグリップな形状

比較

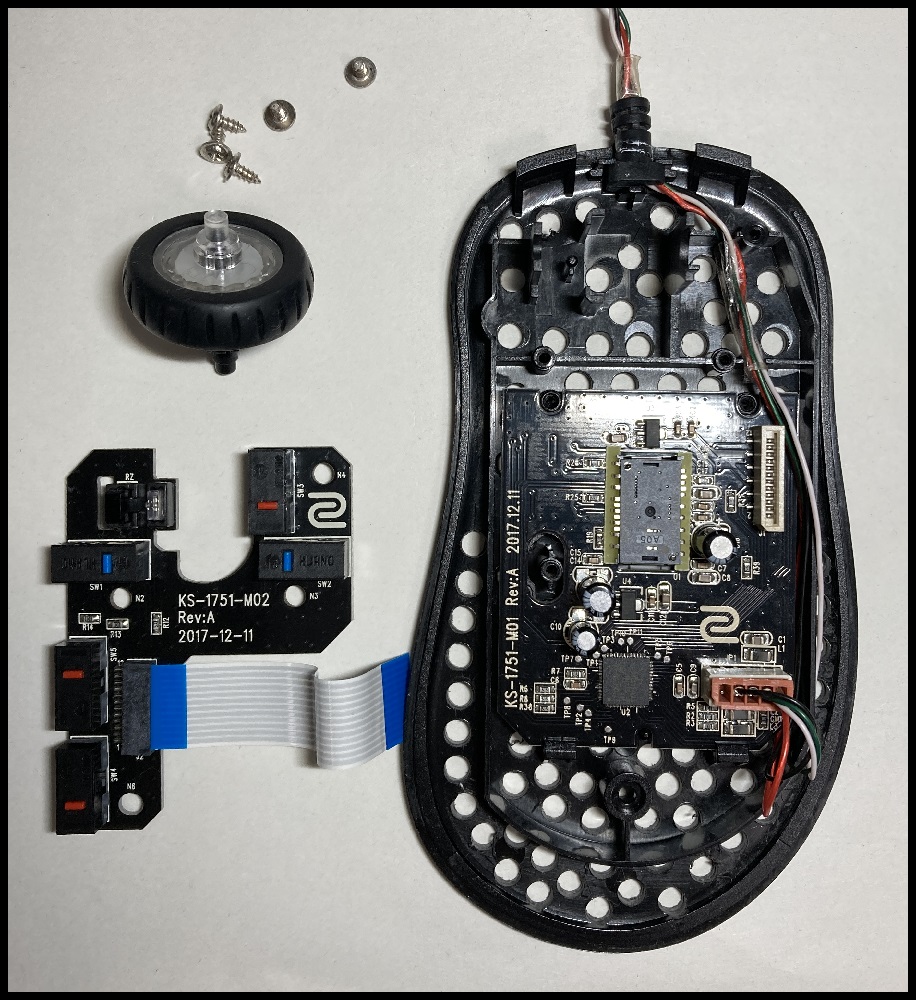

中身

分解

ピンアサイン 二段重ねになっているPCB。分厚いシェル。

ホイール

光学式ホイールで重くうるさい。

クリック

スイッチはHuano BlueDot。

一体型のMBで押下部は後方寄りとなっている。

MBをしならせながら押し込むようなEC独特のクリック感で詰まった感じ。

divinaの方が柔らかく詰まり感は小さいが、歯切れ悪くふにゃふにゃしならせる感が強い。

ZOWIE感ありポストトラベルが大きい。

指を立てると浮いた感じでガイドに合わせ指を寝かせる方が好き。

サイドボタン

ストロークが長い。

ケーブル

交換

センサー

3360で問題はなかった。

LODは1 mmちょいでいい感じ。

ソフトウェア

本体で設定

- DPI:400 / 800 / 1600 / 3200

- 125/500/1000 Hz

グリップ

重さ

重い。EC-Cシリーズが欲しい。Cシリーズは構造が異なっていてクリック感が異なりそう。

重心はセンサー位置

つまみ

重いし右形状が台形なので持ち上げられない。つまむならIEに近い右サイドの方がよさそう。

つかみ

右サイドが台形なので指の側面でグリップできずわしづかみするのがよさそう。

やや斜めなグリップになるがフィット感がある。

かぶせ

指のガイドがあるので自然に持ててフィット感が得られる。左右で挟んで指先で操作する感じがある。

ガイドを無視して深く持つのも合うと思う。手前に引きやすい。

おわり

各指にガイドがありフィット感があって持ちやすい定番の左右非対称マウス。

合う合わないあるけど非対称マウスはまずEC2試してほしいなと思える面白い形状。

EC1はでかくて指先にうまく力が入らないと思った。手のひら全部に密着感ほしい人向けな感じ。

クリック感は一体型MBの悪いところが出てる感じがあるがdivinaはすごいしなって逆に面白い。

重い。Cシリーズで超大幅減量してるのでわざと重くしていたのだろうけど重すぎる。

前の記事:Zowie FK2-B マウスレビュー

![[自作マウス]op18kv2 mod①FDMで様子見てみる](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2026/01/image-15-2.jpg)

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[自キ]BNY6X V2 ②GH60互換60%キーボード試作品届いた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3788.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る④Nitingale B2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/11/IMG_3549.jpg)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]BNY6X V2 ①GH60互換60%キーボード設計する](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-6.png)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)