- Home

- 一覧

-

HyperX Pulsefire Haste Wireless マウスレビュー

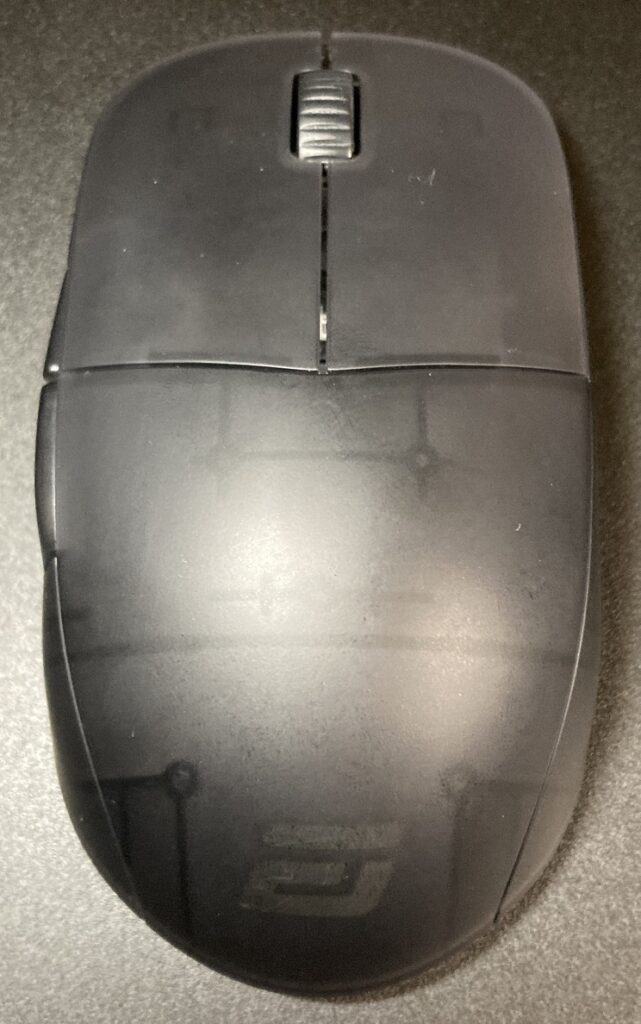

平べったくて幅広なゲーミングマウスHasteの無線版を紹介します。

形状等変更点のない部分はこちら:HyperX Pulsefire Haste マウスレビュー

スペック

メーカー HyperX 製品ページ Pulsefire Haste Wireless 重さ 62 g ソフトウェア Ngenuity – HyperX Canada 電池持ち 100hらしい 有線とだいたい一緒なのでそこら辺の詳細は有線記事へ。有線をそのまま無線にしましたな感じ

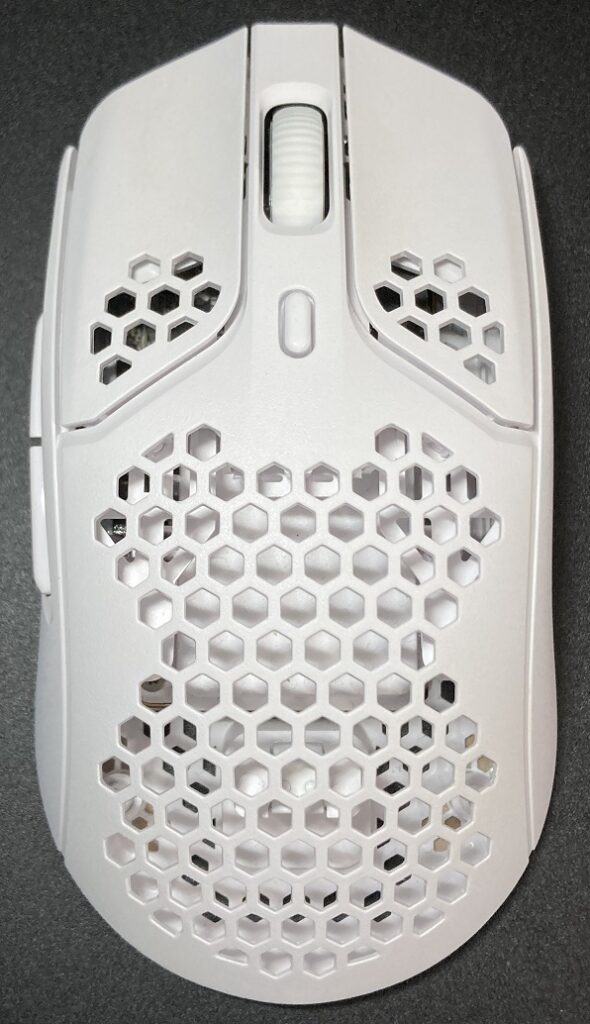

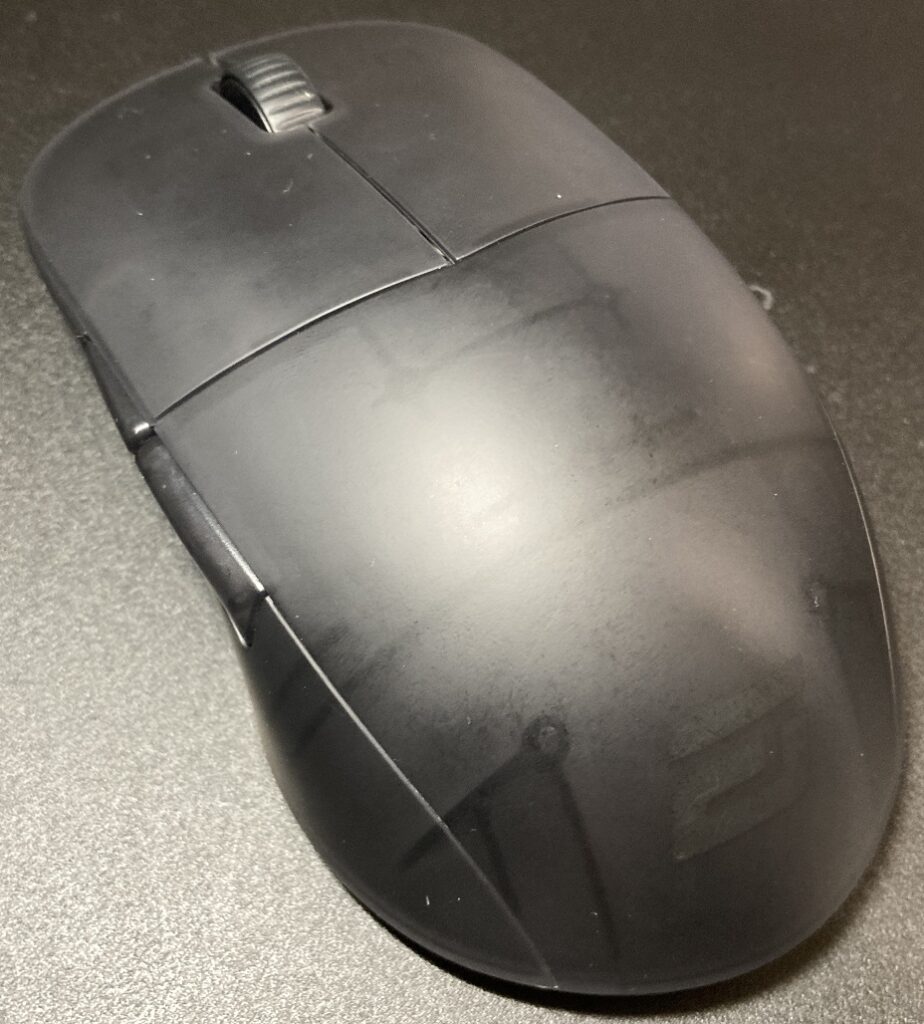

写真

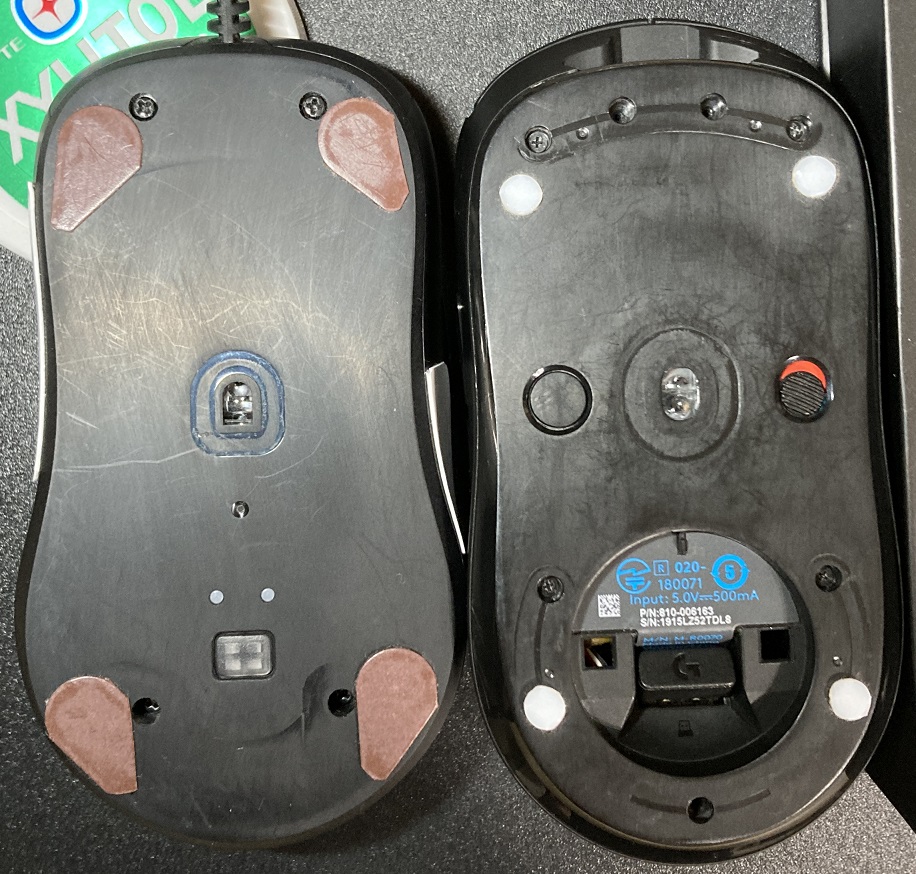

背面にはUSBドングル入れと電源スイッチが追加されている。

テクスチャ加工な表面でサラサラなのはいいけど白は汚れてきそうな気がした

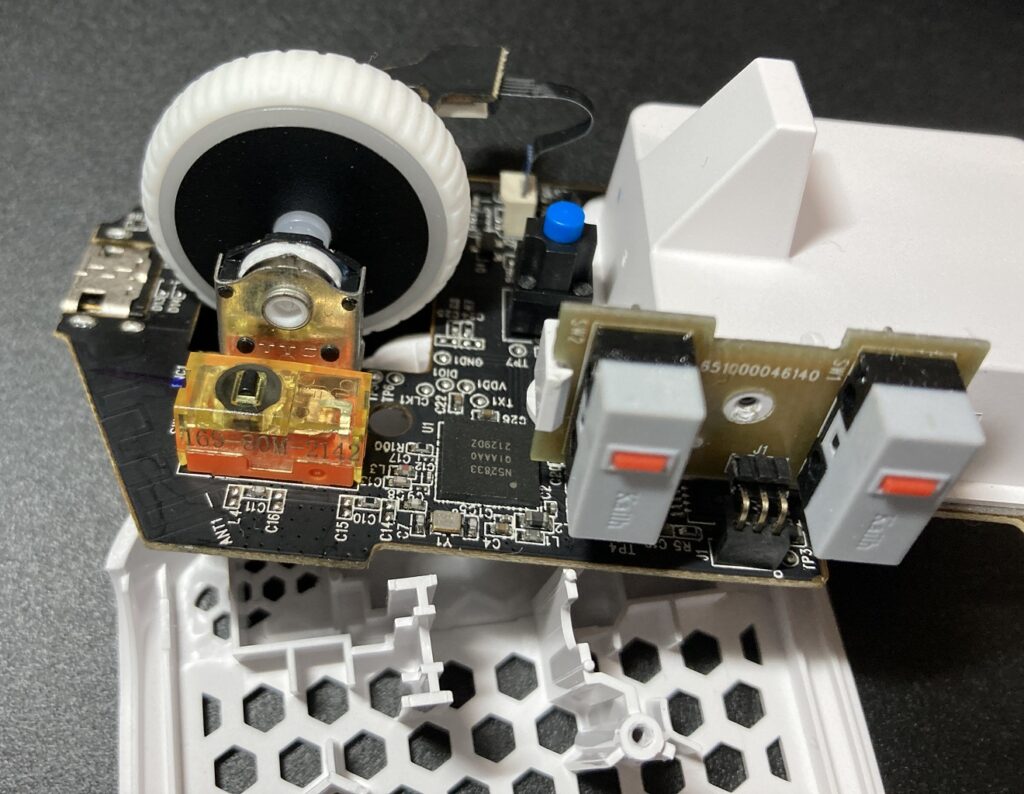

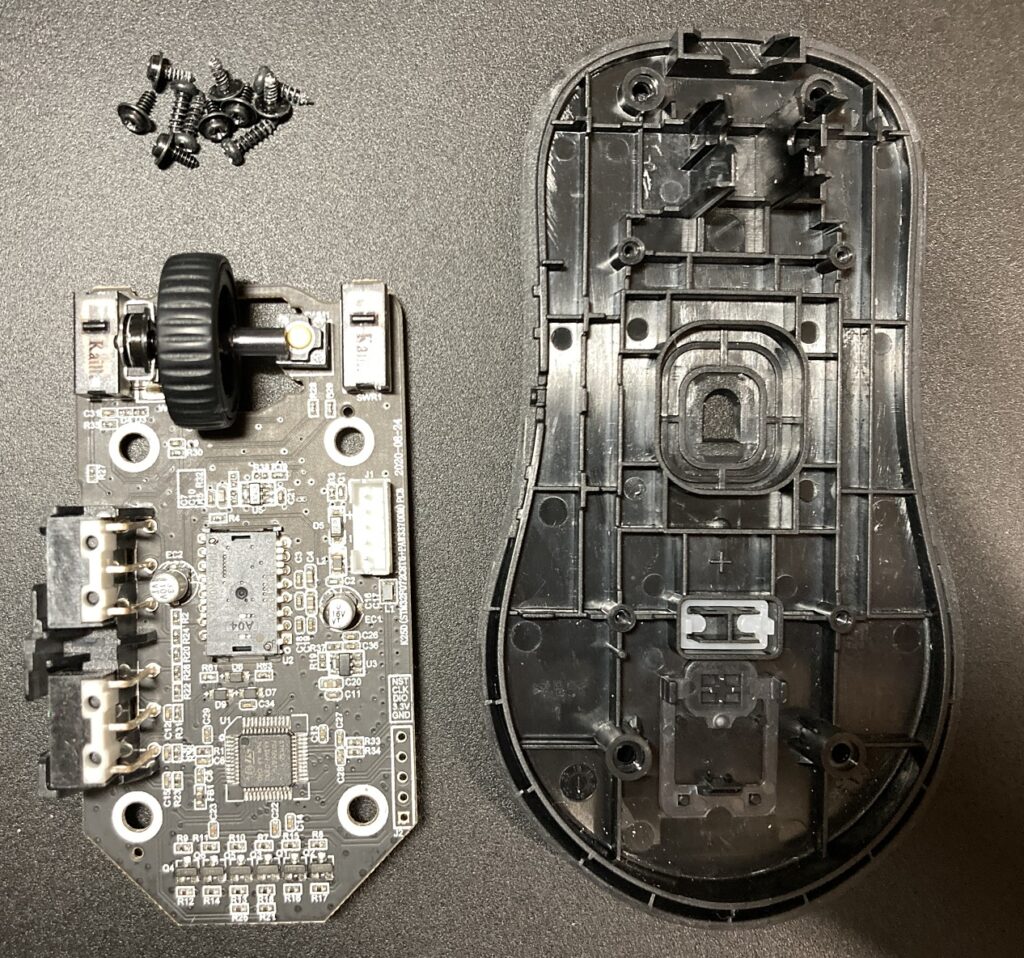

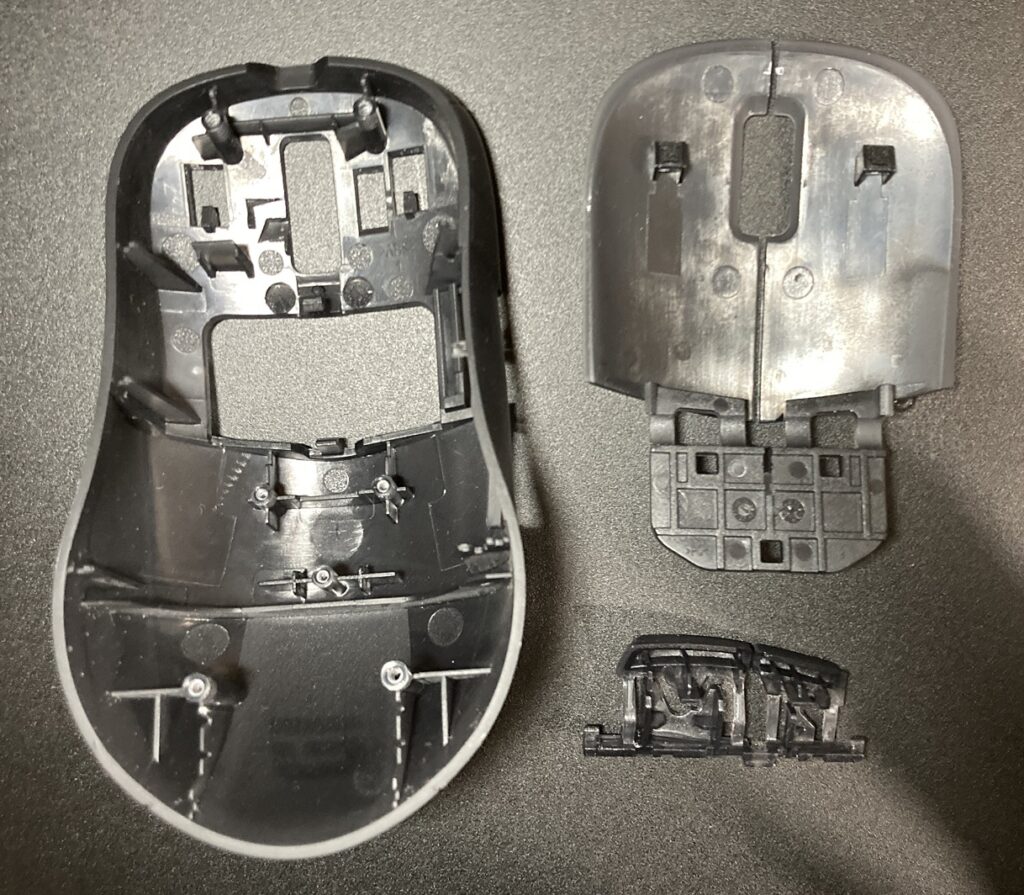

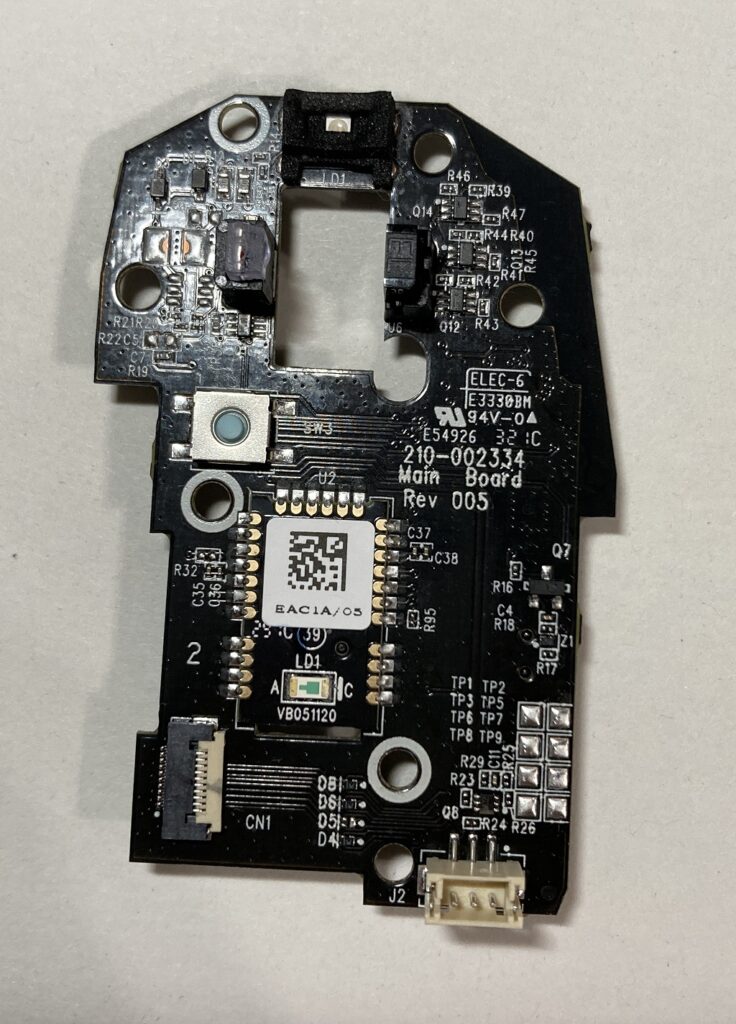

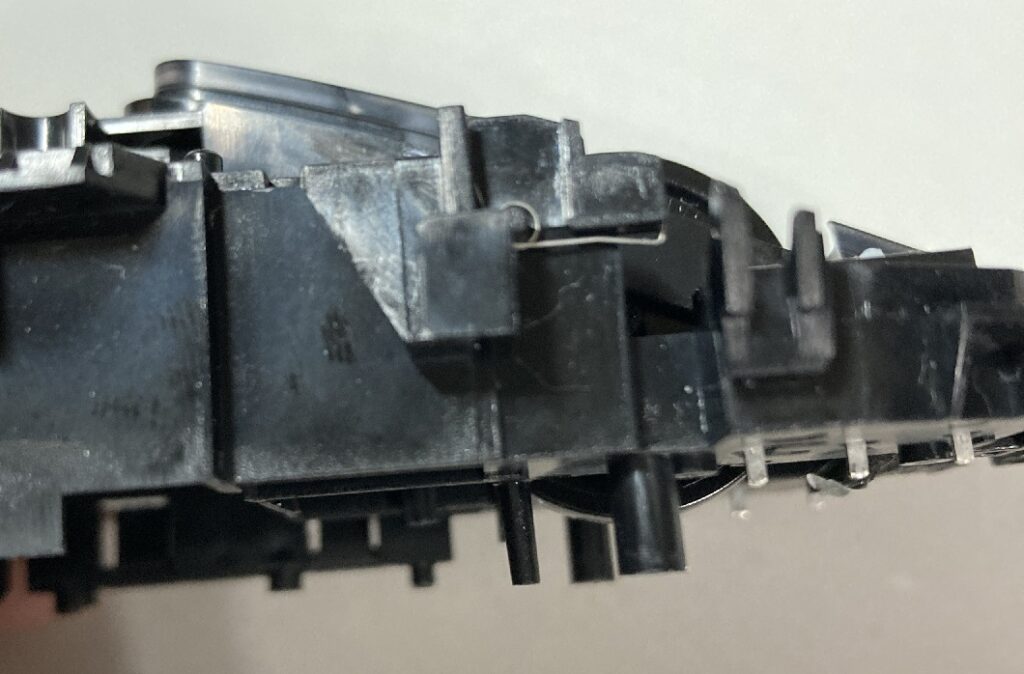

中身

基板固定の構造はちょこちょこ違う感じ。

バッテリーとケースの覆いをいれるならその分で穴をなくしてくれと思う。

穴がないやつも出るらしいが最初から出しておくれよ。

底面ねじはいじり止めつきのトルクスになっていた。めんどくさい

クリックとか

そこそこなクリック感にノッチ感はないものの軽いホイールとホイールクリックは変わらず同じ感じ。

ケーブル

TypeCよいね

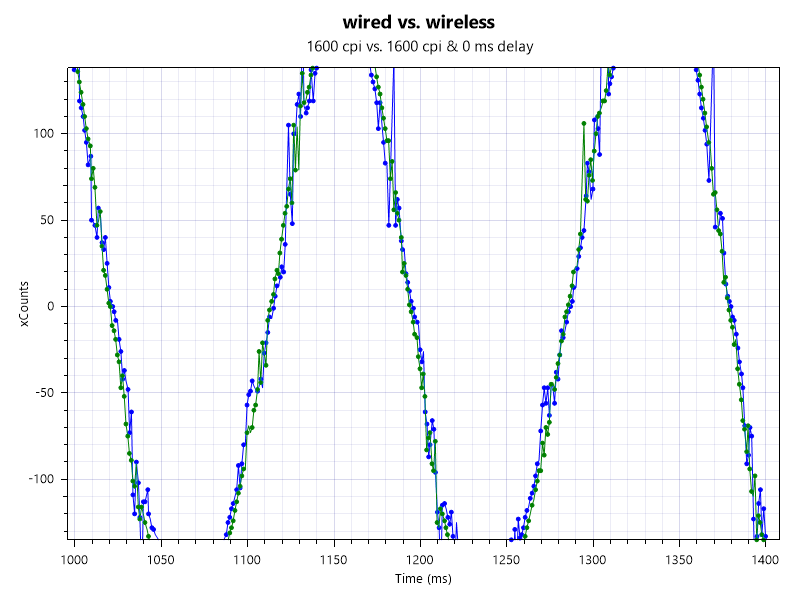

センサーまわり

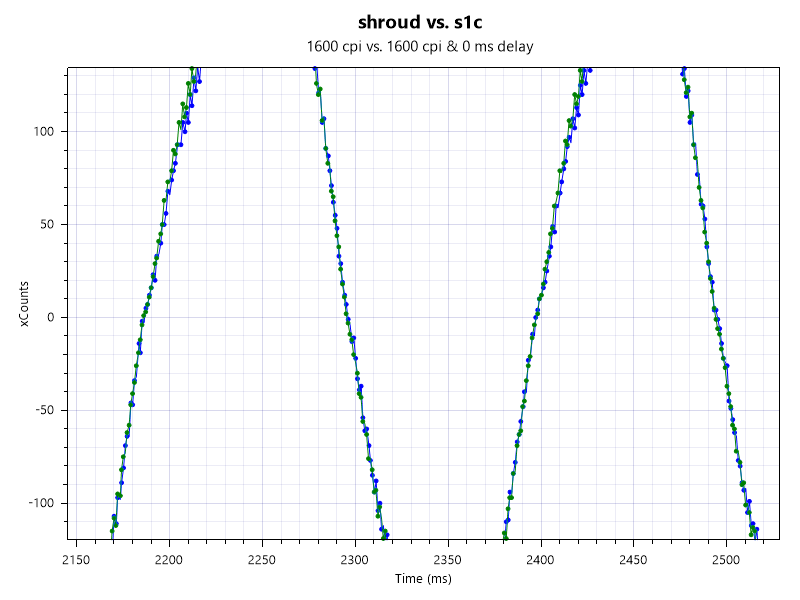

Haste有線より2msぐらい遅そうでfps向きではない。

LODは低で1.3mmぐらいで改善した?(有線のLOD長いの悪個体の可能性)

有線の変なDPIのズレ方は改善していた。

が、依然としてズレてはいて、設定値よりやや高い感度となる。

おわり

同時期に有線の白xピンクと黒x赤のカラーが出ていましたがワイヤレスも単色じゃなくて2色の方がかっこいいしほしかった感がある。

100h公称と長いのは省エネを売りにしている3335が省エネということだろうか。長いに越したことはないけど高いセンサー使ってほしさはある。

無線遅延はあるがDPIの変なズレ方は改善していた。幅広で軽く持てるし事務マウスとしてはパワーアップしたのではないだろうか。

関連記事:HyperX Pulsefire Haste マウスレビュー

-

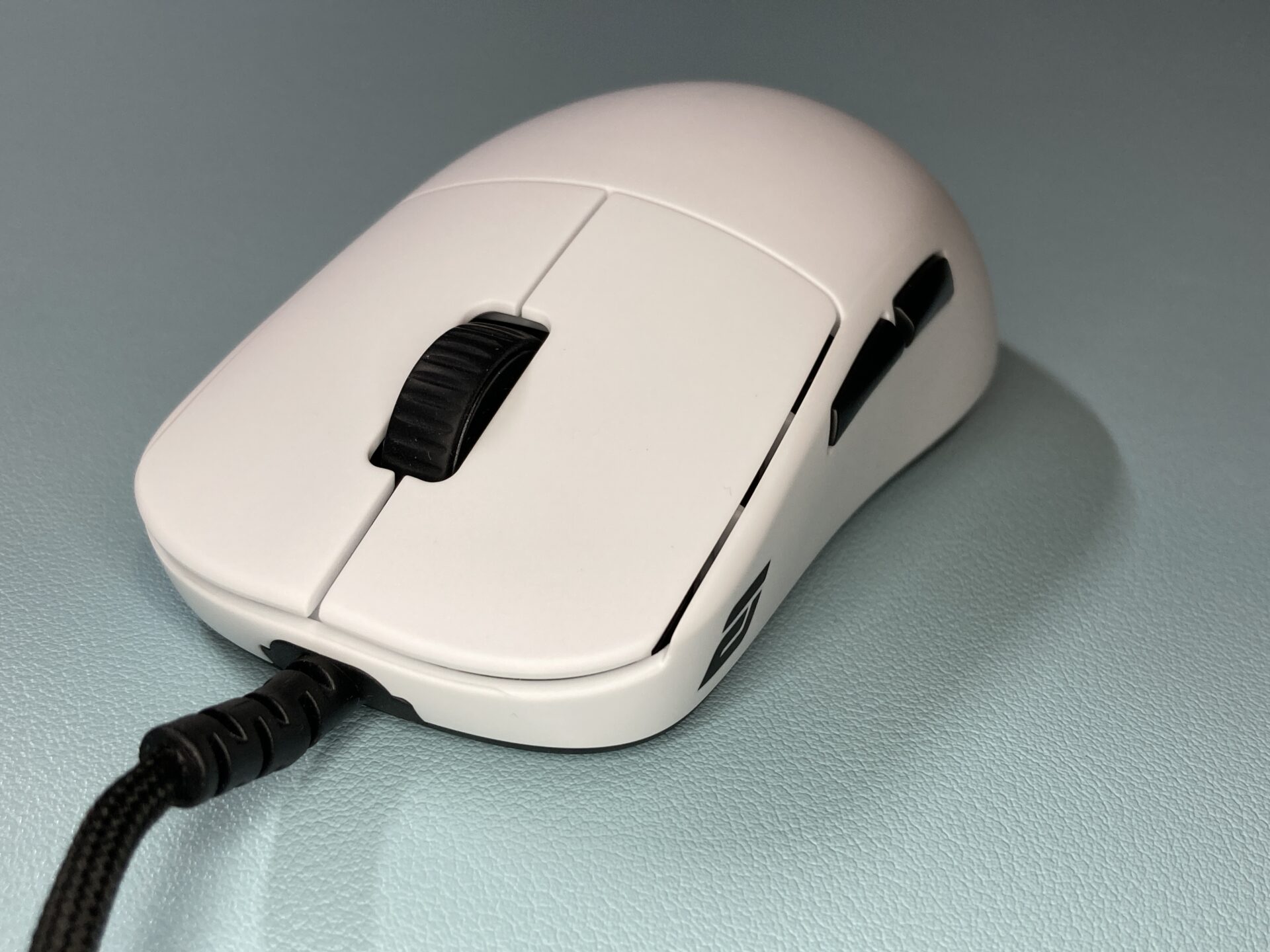

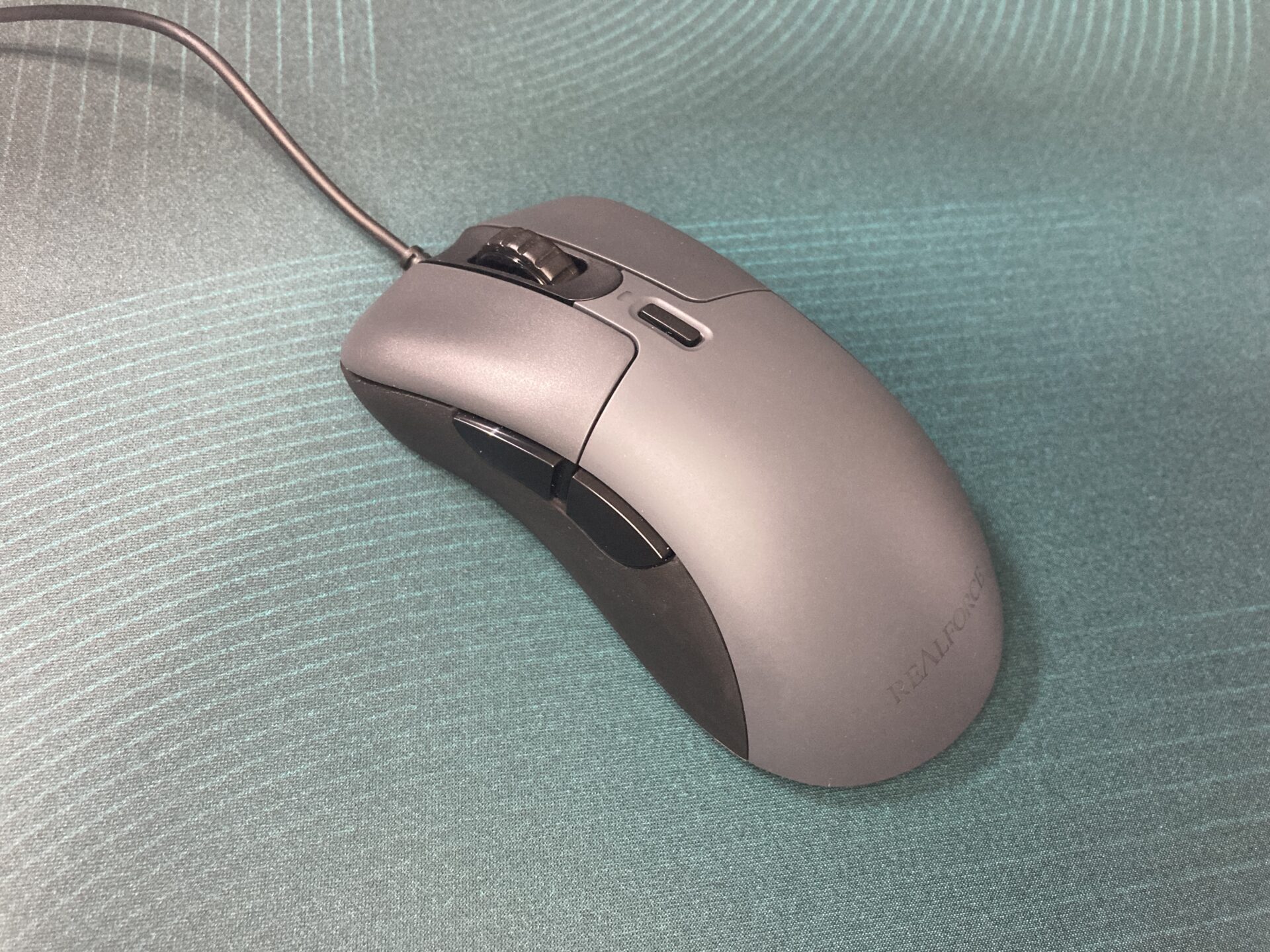

Endgame Gear XM1r マウスレビュー

Endgame Gearの左右対称マウスXM1Rをレビューします。

基本性能高くて簡単なカスタム要素とか形状合えば安直におすすめできる選択肢の一つだと思います

SteelSeriesの人たちの立ち上げたブランドで、Senseiとかの流れを汲んでるみたいな話だった気がするsenseiな感じもところどころする。

スペック

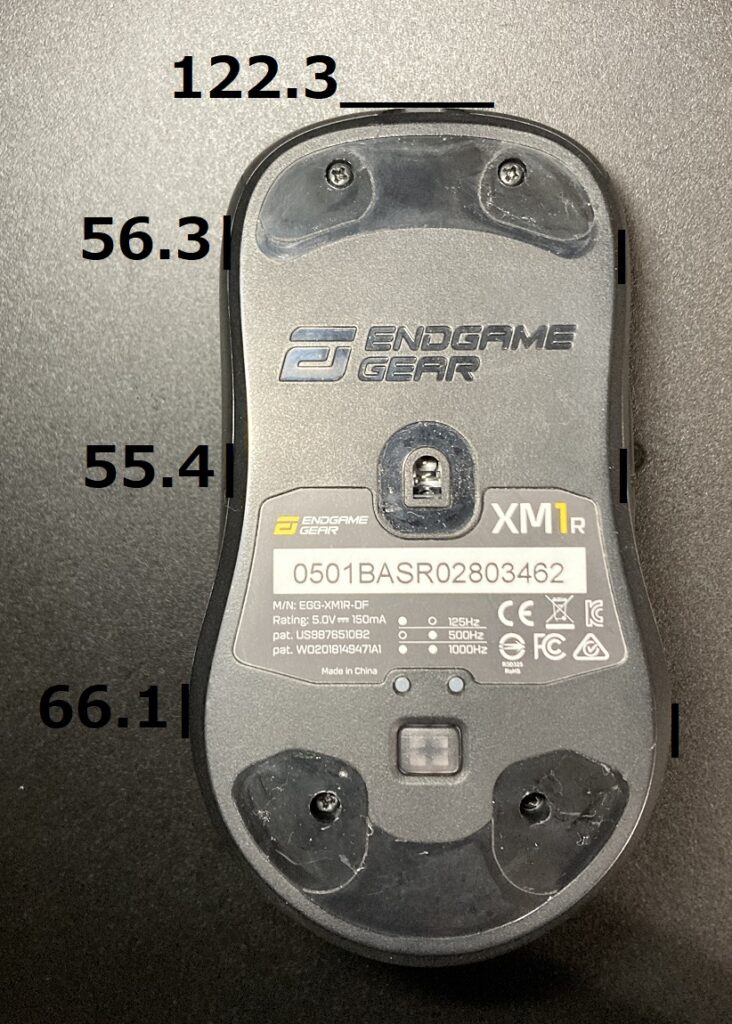

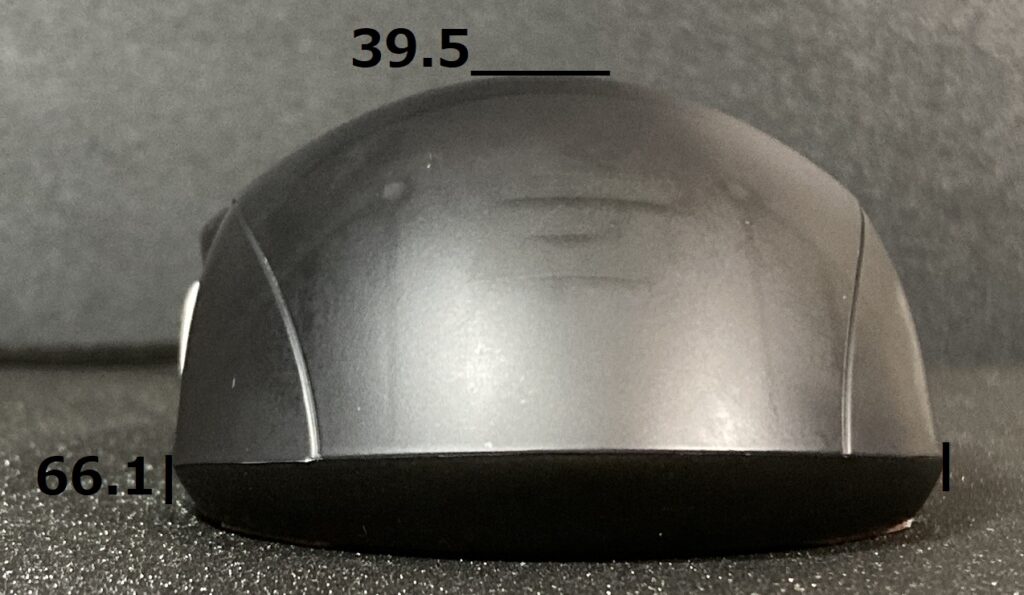

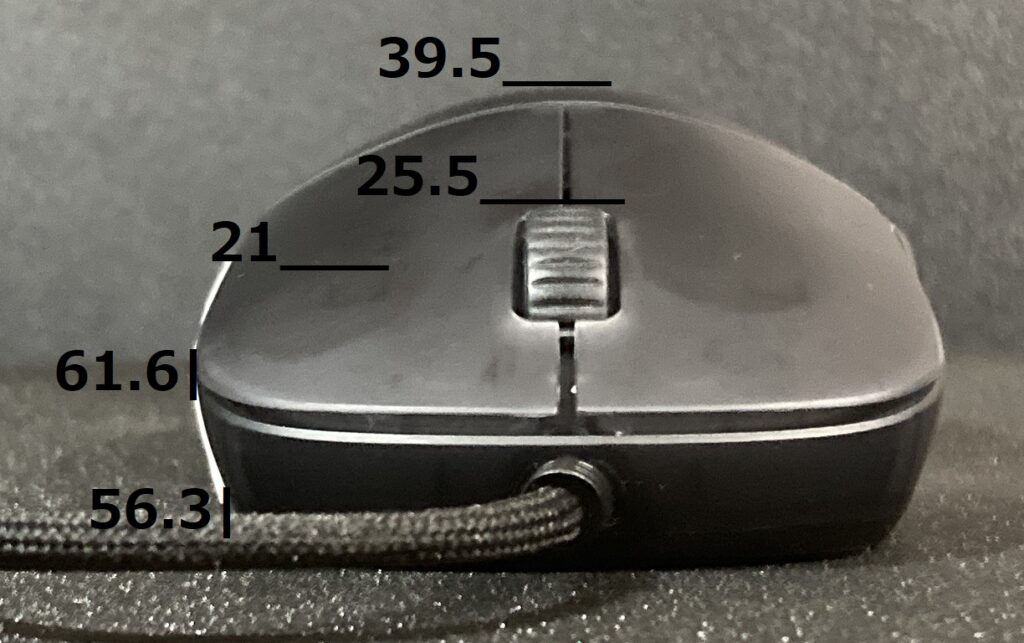

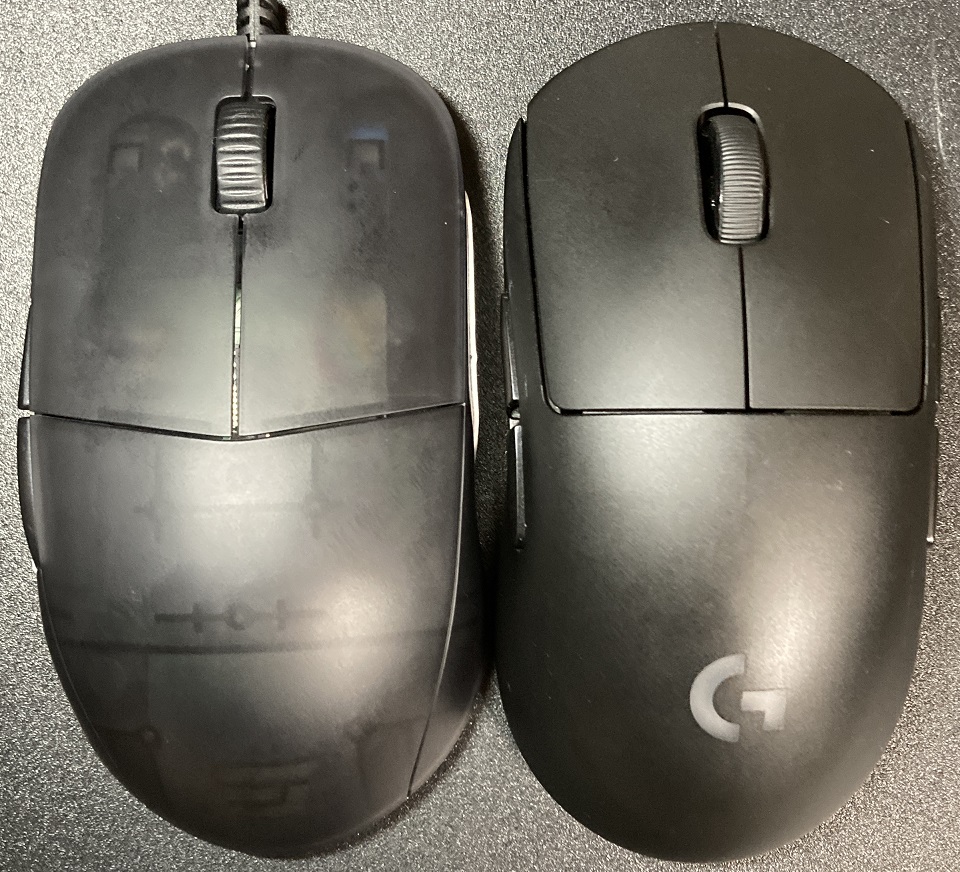

メーカー The Game Changer | Endgame Gear ツイッター Endgame Gear(@endgamegear)さん / Twitter 製品ページ EGG 形状 左右対称 長さ 122.3 mm 幅 66.1 mm 高さ 39.5 mm(ソール0.8 mm抜き) 重さ 68 g スイッチ gm8.0 センサー 3370 最大速度 IPS / G LOD mm DPI -(刻み) ポーリング Hz ソフトウェア ENDGAME GEAR – Downloads | Endgame Gear 形状

は中央のえぐれの大きさが特徴の形状です。

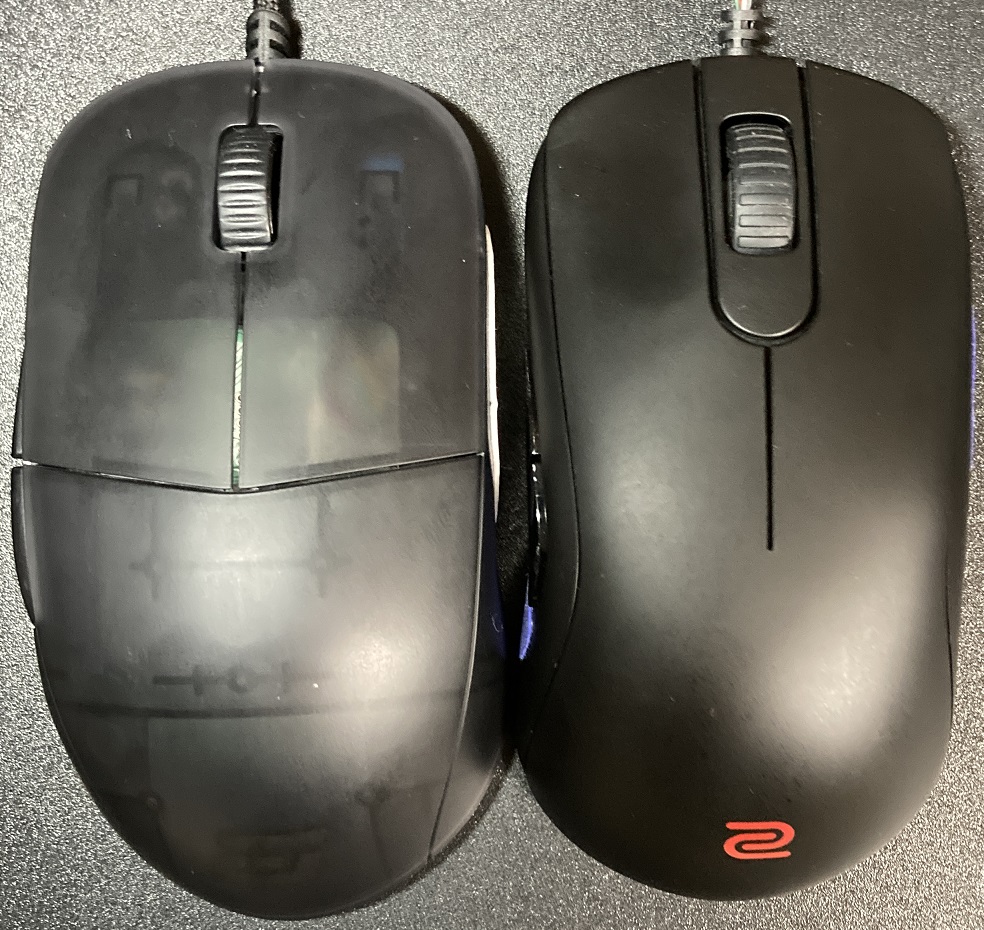

上下

サイズ感

小型中型

尻が突き出している分サイズ感があります

リア

上から見るとkoneのようなちょっととがった尻をしてる

中央

くびれはそこそこでえぐれが大きい。

ここでいう「えぐれ」は中央部のトップとボトムとの幅の差がフロント部のそれより大きいことを指すことにする。

フロント

フロントにかけて側面はやや膨らむ

逆台形度

フロント部分の逆テーパー度は大きめでs2やgprohero程度ある。個人的にちょうどいい値

えぐれが大きいつまり中央部の逆台形度はフロントと比較しより大きい

センサー位置

真ん中ぐらい

重心もこれくらい

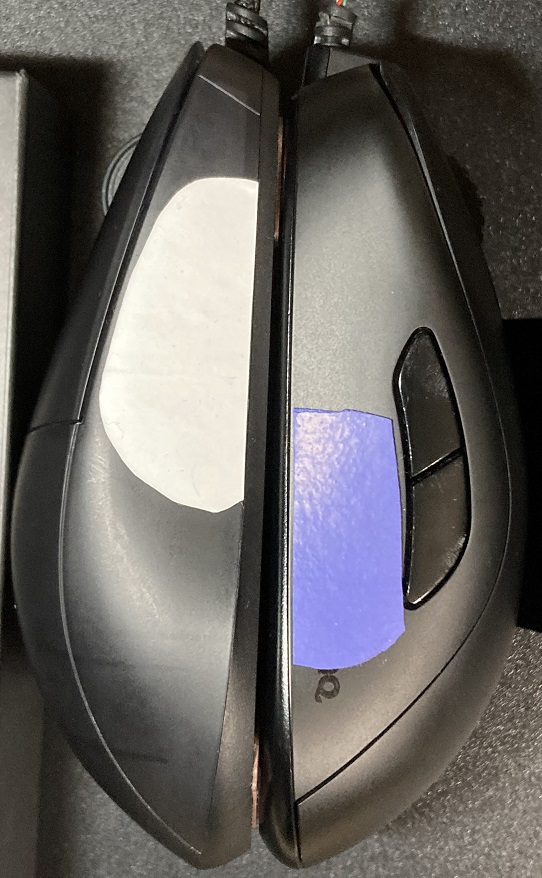

横

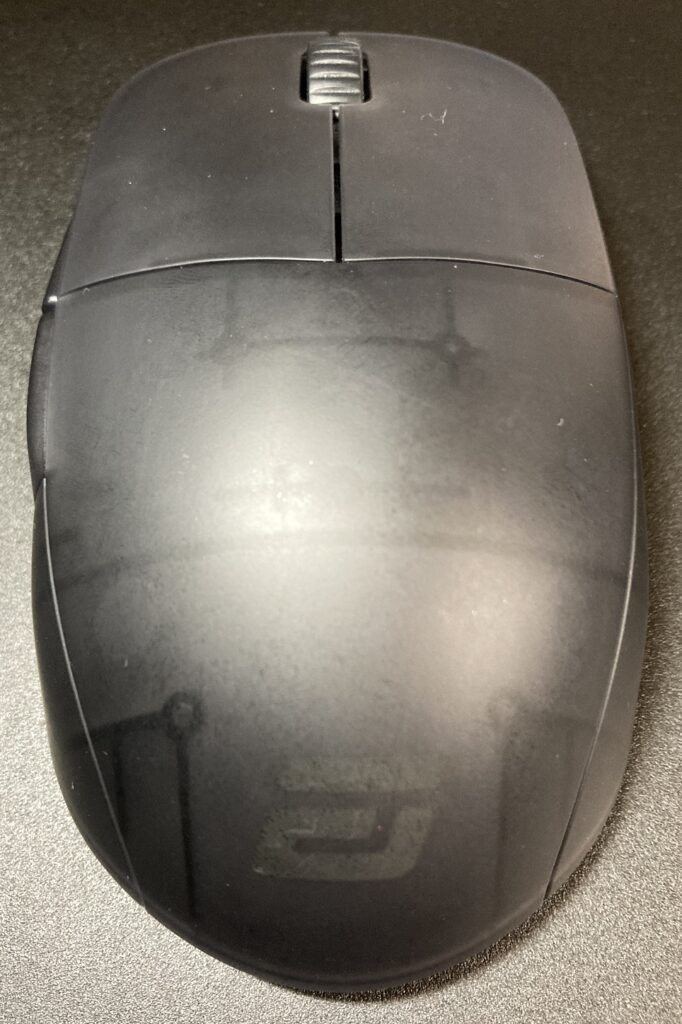

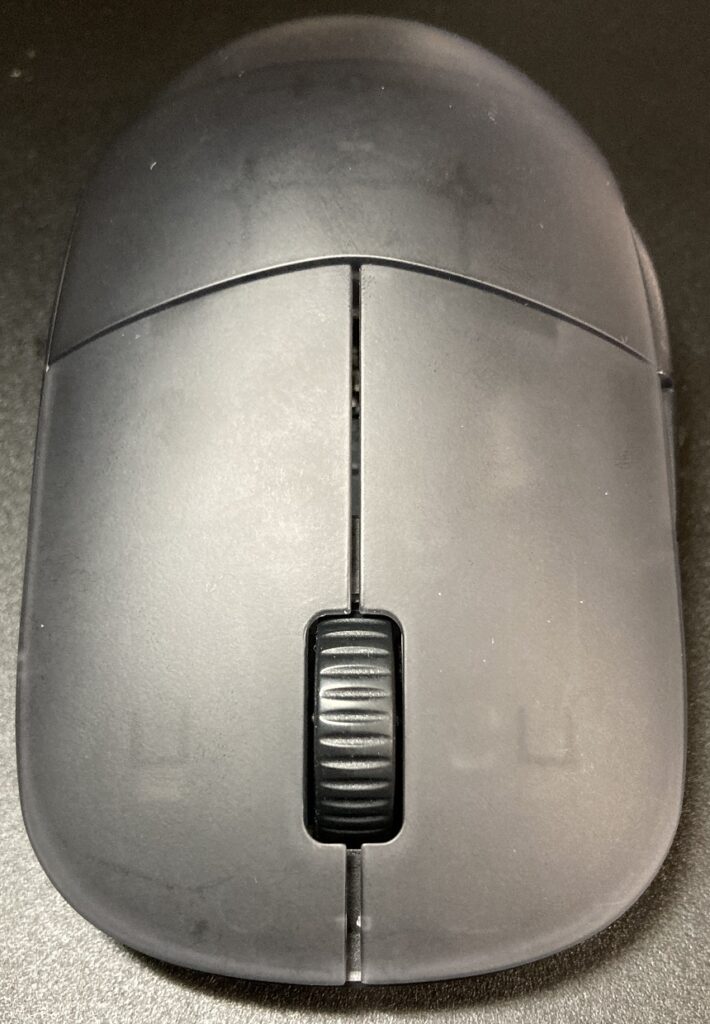

トップ

後方よりのトップでトップより工法は丸まっている一方フロントにかけてまっすぐな形状をしている

MB

どちらかというと上に凸で平らなMB

フィット感に欠けるとも配置の自由度が高いともいえる

前後

シルエットはかくっかくっとした感じ

中央が盛り上がってて尻がとんがっているような印象

特徴

- L x W x H mm

比較

写真

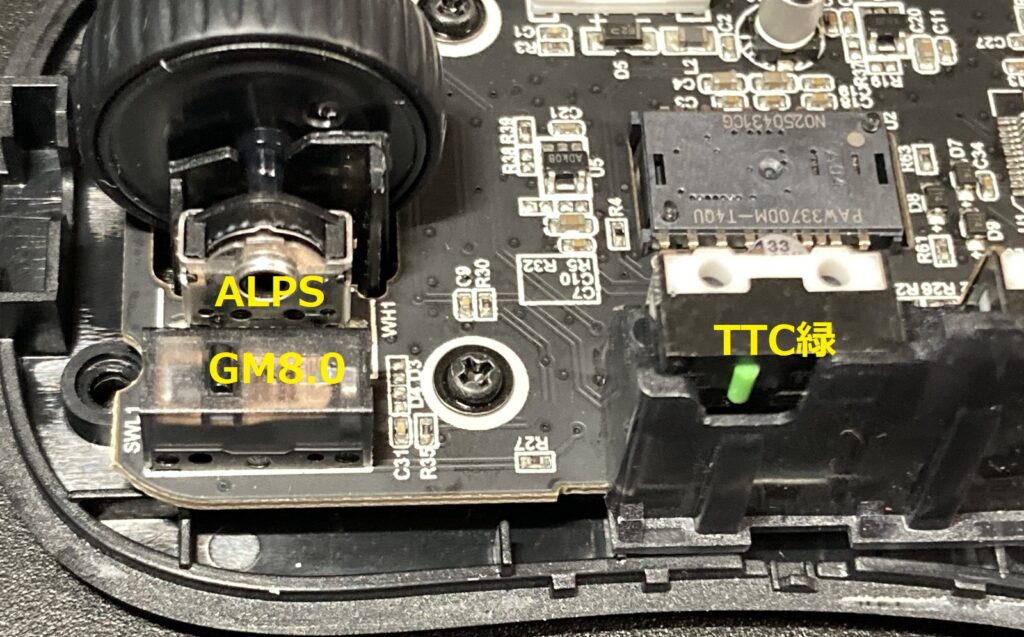

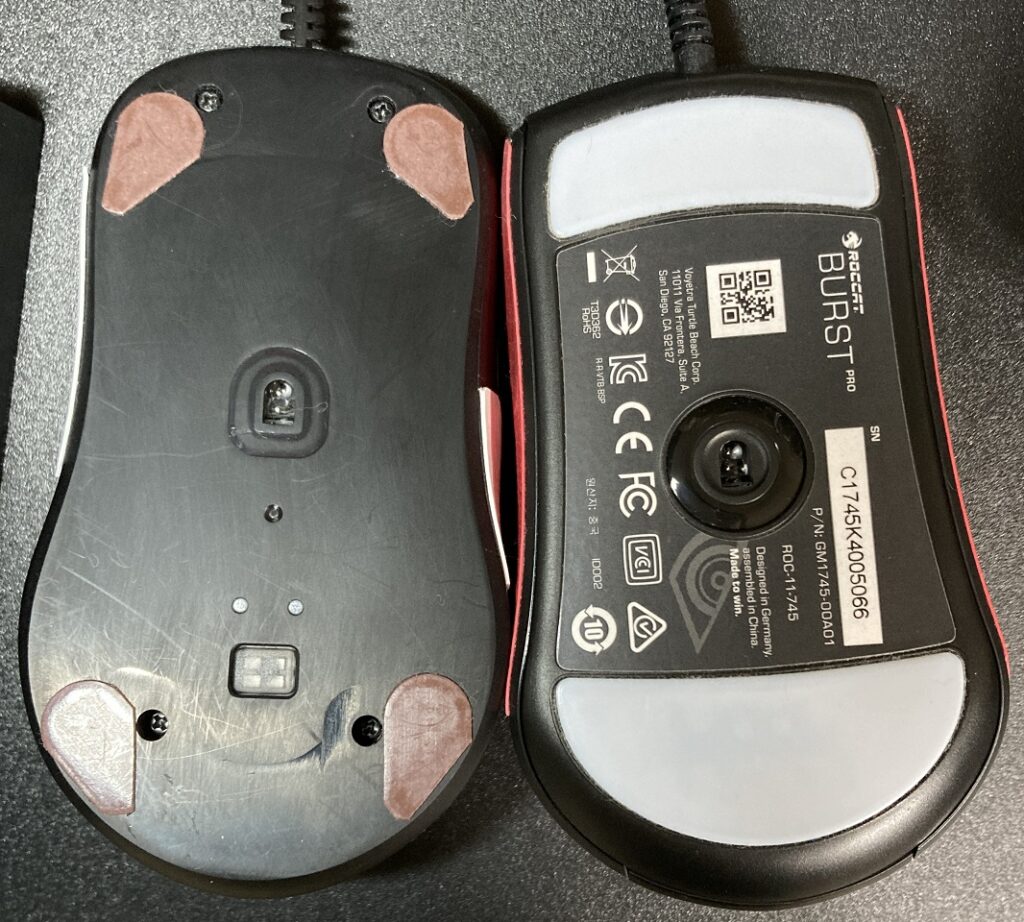

中身

分解

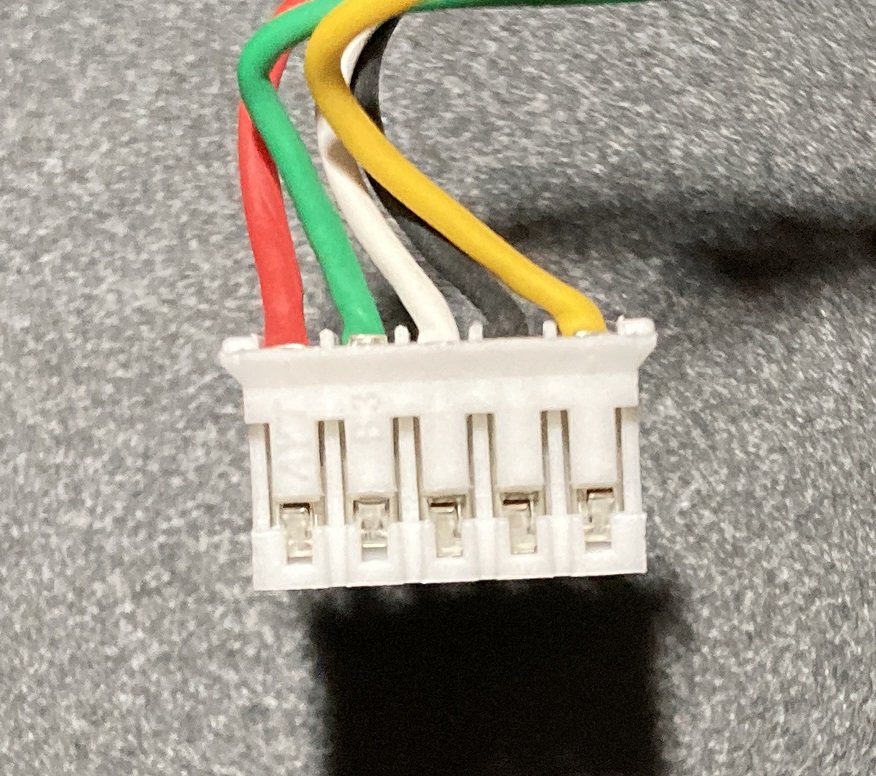

ピンアサイン ホイール

おなじみalpsでゴロゴロする感じのTTC goldenとは違った回し心地

ホイールクリックは重いな

クリック

シェル自体がやや詰まる感じの特性多少あるが比較的悪さのないクリック感。

どちらかというとシェルの個性は薄くスイッチの個性が結構出るように感じる

純正スイッチはgm8.0だが左右差はないように選別されているもののマウス間での個体差は結構あるため好みの個体を引いていないのであればスイッチ交換するとよいと思う。

私はgm8.0がそこまであっているとは感じないためいろいろ試してみるとより自分好みになると思う。

ポストトラベル抑えられてたら完璧かなと思ったけどそこいじったらほかのバランス崩れる気もして難しい感じ

サイドボタン

xm1の時からTTC赤点→緑となっており反発が増しふにゃ感が低減している

依然ストロークは長め

ソールガイド

ソール二種類の差異ずつ帰るみたいな感じだけどそれのせいでソール貼る部分2段階の高さになってるの意味わからん

小さいソール貼るか底面研磨するしかない

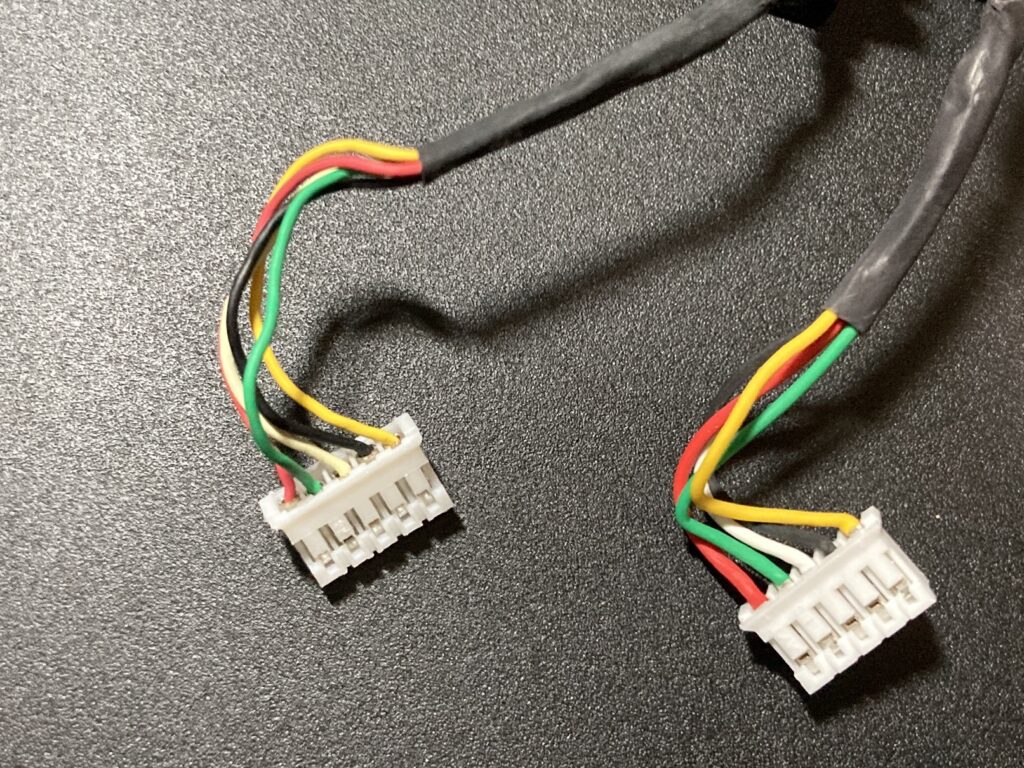

ケーブル

細目で芯が残る疑似パラケーブル

第一世代より太い線材を使用している。

xm1flexcord1.0のケーブルは柔らかすぎてマウスで踏んでしまうことや振られることがあったので、個人的にはむしろ芯がある現在ンケーブルの方が好きである

が、旧ケーブルはメーカー純正の中では一番細く軽く柔らかいケーブルであったと思う。

センサー

まあいんじゃね

ソフトウェア

ENDGAME GEAR – Downloads | Endgame Gearで設定

本体でdpiとポーリングレート変更できるの好きよ

ファームウェアアップデートもあるのでされてなかったらするとよい

DPIステージ4

lod2種類

グリップ

重さ

普通

コーティング

しっとりした感じのマット

て朝目立つかも

つまみ

浅く持つと手前側のハの字が大きめなのでわしづかみしないとつまみづらそう。ホイールも遠い。

つかみ位置と同じとこでつまむならまあふつうそう

つかみ

xm1出た当時はとがった形状みたいなノリだったけど今持つとまあ普通に持ちやすいなって

えぐれが大きいもののくびれ自体はそこそこなのでviperとかの方がよっぽど中央とフロントとの幅の差は感じそう

かくかくっとしたシルエットからも全部の指伸ばした感じのグリップはうまくフィットしなそう

おわり

スイッチ交換を前提とすればかなり優秀なマウスと感じた。

簡単なカスタム前提とすればこれといった不快要素なくていいんじゃなかろうか。形状の合う合わないばっかりはあれだけど

xm1は7kでコスパも高かったけどxm1rは8kとコスパ普通な感じ。それでも9kぐらいの強気のメーカーも多いから抑えてる方なのかな。

前の記事:

-

曲線をなぞるブラウザAimゲーム「Curves game」 の再配布

以前Curves gameという曲線をなぞるエイムゲームがありました

Githubにて配布されていたものを使用して遊んでいましたが検索してみるとnot foundとなっていました

せっかくの面白いゲームが遊べなくなるのは悲しいわね

MITライセンスなので落としてきたまんま再配布しておこうと思います

使い方は簡単でpc内に保存しhtmlファイルをブラウザにドラッグしお気に入りに登録します

遊び方は曲線を連続でなぞれた回数を競う感じです

終わり

-

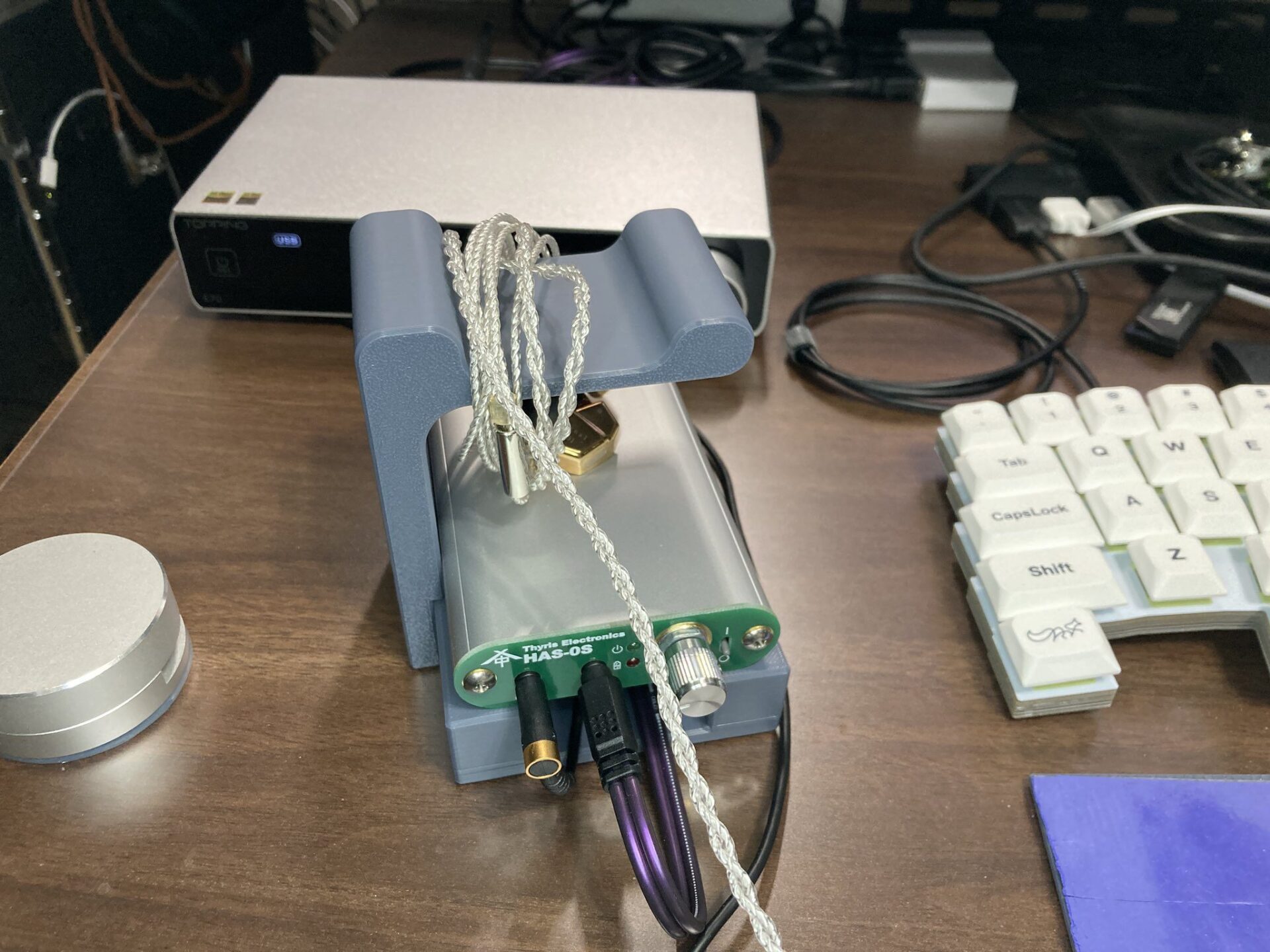

オーディオ・インプレ

オーディオ初心者ですがなんかインプレとか随時てきとうにメモったり

感想は私の感覚質に依存し言葉の指す意味が人により異なったり。

またpcからdacを通した環境でのインプレです。モバイル直刺しと異なります

イヤホン

カナル型

SHURE SE 215

遮音性とか装着感とかとか強い。フォームイヤピの遮音性は強いが音が悪くなるため一長一短。

カッチリ明晰な音でなく、ダイナミックドライバらしいまとまった音でロック等、パンチが欲しいときに使うのが好き。精細でないがパンチある低音が特徴的

なり方は好きなのだがどうしても基本性能は1万円なので物足りなく感じる

こもってるなどと言われ馬鹿にされることも多いが聴き疲れせずパンチあり個人的に好き。

取り回しが悪いのでリケーブル

SHURE SE 215 SpecialEdition

基本的にはSE215と大差ない。

低音がもりもりになっているので低音好きな人は無印よりこっちがよさそう。

SHURE AONIC 4

SE215と比べるとBAの細かい表現など増した感じで音場も広くリスニングに良い。ハイブリッド的な鳴り方でかつ順当に音質も向上している。

ドンシャリ傾向でハイブリッドらしい音。順当によく曲全体を楽しめる

取り回しが悪いのでリケーブル

Intime 碧 SORA Light 2019

ドンシャリできれいな高音。横に広い音場。とても元気のよいサウンドで解像度も十分でコスパ高め。でもケーブルの取りまわしよくないしシュア掛けしないとタッチノイズ乗る。

入門機によいと思うが私はあまり好みではなかったが良機種であることは間違いない。

finalは総じて音量が取りづらく直刺しだと鳴らせず地味感

Final E500

安いがスマホ直刺しだとあまりよくない。

asmr用というのもなんとなくわかる、耳の近くな鳴り方定位。

全体的にフラット。

final E3000

セミオープンの抜けがよく解放感があり気持ち良い

e500の上位機種らしくフラットでそつなくこなす

小型軽量は正義

コスパ良く、アニメ見たりyoutube見たりならちょうどよく十分な性能があると思う。

MOONDROP 水月雨 KATO

フラットでどの音域も前に出てこないが低音はしっかり出ている。

高音はどこまでも聞いていたくなる美しさで女性ボーカルに映える美音。ボーカルを楽しみたいとき

音場は広くボーカルが気持ち良い。低音前に出ないがしっかり出ている。

純正ケーブル音に厚みはあるが取り回しが悪く迷うところ

イヤピやケーブルの違いがとても分かりやすくそこら辺のカスタムにはまってしまいそうなやつ。

ZeroAudio zirco tenore

音場が広くやや独特な広がり方をする。

高音が綺麗で重心も高めですっきりしている。低音は締まって粘る。普通によくて個性もあってよい。

小さくて装着感がいい。小型軽量は正義

sennheiser IE 100 PRO

シンプルに基本性能高くてモニターに振った音。

キレがよく、はっきりとした低位でここらに特化している。

ドンシャリみあってリスニングも行けそうだけど、上記特化してて滑らかさが欲しいなあとか思う。素の音だとリスニング目的ならまず選ばない。味付けアンプ通すと不満点が気にならず行けた。

重心が高く低音は前に出ないが出ており締まっている

シンバルのあたりが刺さる感じがありここでかなり好みが分かれそう。私はむしろここが好きかもしれないが大音量だと痛いので音量上げずに楽しむ機種に思えた。

端子的にリケーブルしにくい。純正は柔らかいがタッチノイズは気になる。プラ筐体で軽く装着感もいいのが物理的に強い。

tinhifi T2 Plus

特徴がなく上位機種があると使いどころさんな感じはあるがちょっといい音聴いてみたいなな人にはとても進められる。軽くてIEMの中では小柄で装着感もよい。

ニュートラルでどの帯域も楽しめる。情報量は控えめでなるとこだけ出てる感じでいやな音は出てない。偏ったバランスでなく変に気になる部分もなくまとまっている

ボーカルがそこまで近くなくやや距離を感じる。が下手に中央で全部鳴るよりはいいような。

a5kあたりでちゃんと鳴ってると思える部類の機種。

Tinhifi tinbus3

TWS。接続性は良くはなくたまに途切れる

音質はt2 plus同等ぐらいで楽しく音楽が聴け、リスニング用途のTWSとして使える。

ドンシャリ傾向で人により刺さりそう。

tinhifiらしい鳴り方で篭り感などなく外でも聴きやすい

開放型

NICEHCK EBX21

寒色な感じで解像度、情報量がすごい。値段するだけあるって感じ。筐体が大きく装着感がやや悪いためシュア掛けしてる。純正ケーブル取り回し最悪なので交換。フラットというか寒色というかケーブルによって変わるような両方なような。

分析的な鳴り方をする。銀ケーブルにすると広域に余裕が出て全体は締まりリスニング寄りになるように思える。銅系の色があるケーブルだとバランスが悪いように思える。

NICEHCK EB2S

暖色寄りでまとまりのある音。重心高めで中低音中心な普通な感じ。情報量は多くなく出るとこだけ出してる感じですっきり聴きやすい。EBX21よりくびれがあり装着感が比較して良いがやっぱり少しでかい。

これといって特徴が無く順当にコスパよい。より高価帯を所有していたら気軽さ以外で使う機会あまりなさそう。

NICEHCK B70

pk形状のプラ筐体でケーブルも細く軽い。でもpkもまだ大きく感じるんだよね。寒色寄りで締まった音が特徴。

ボーカルが前に出ておらず、また小さめ。その分ボーカルや楽器の分離感や立体感を楽しめる。フラットとは言わないがその意味ではニュートラルであり曲全体を通して楽しむことができる。

低価格帯な部分は音が締まっていることによりカバーしているように感じ、音質に気が散ることなく楽しめるかも。

強い味付けというよりかは音全体を聞くことにより楽しさを演出している一機で割と満足度は高い。

ヘッドホン

開放型

AKG K712pro

音漏れ具合が開放型の中でも結構する

すごいいい。高音がとてもきれいでもっとくれになる

真空管でリスニングもこなす

HD650

厚くて柔らかくて繊細でk712と違った気持ちよさがある

HD660S

650に比べると音量が取りやすい。かっちり鳴らしてくれる

Sennheiser HD599SE

よい。装着感が良い

側圧が弱すぎるといってもいいけど側圧苦手な人にはいい。

アニメとかyoutubeにとてもいろいろともろもろがちょうどいい感じに思う。

YAMAHA HPH-MT5

もろモニターでリスニングと思って使うと微妙。全体的に整ってて値段なり。

楽器音源がとても良いすごいよい

イヤーパッド小さめ浅めで私は長時間使うと痛くなる。

DAC

Xtrfy SC1

オンボよりもだいぶ音がクリアになる。それぐらい

fps向けの高音寄りな感じ。でも5000円あったら据え置き中華dac買えるなと思うなど。

FX-AUDIO X6j

コスパいいかも。ちゃんとした機器で聞けてる感じがした

安いので最初の一台にいいかも

2万円ラインのイヤホンとか使いだしたときに不満を感じ始めたのでそこら辺までのホンならいいんじゃなかろうか。

RME ADI-2 DAC FS

すげえいい。

設定わかりにくかったけどあとから思えば付属の冊子を読めば書いてあるので落ち着いて読む。

イコライザーもdacで設定できてよい

FPS適正おすすめ環境

リスニング?

足音を「聞く」だけであれば大抵の機種・環境で十分聞くことができると感じた。

ただ方向や距離感、聞こえる範囲となると違いがあり、FPS適性ホン及び外付けのDACがあった方がよいと感じた。

よって足音が聞こえない、と悩んでいる人はイヤホンの問題ではなく音の聞き方が分かっていないのではないかと私は思うため、音楽を聴くこと自体を趣味にして音と触れ合うことを増やしてみてはどうか。

定位がいまいちであると悩んでいるのであればホンの新調を勧め、また直刺しであるならばDACを導入することを強く進める。

リスニングホンはFPSにおける使用においてどうにも前方の定位がぼやけたり、拡散するような印象を受ける機種が多かった(逆に後方や横方向が強調されていたり)。そのため前方は目で見て、周囲は耳で確認するというのであればリスニングホンでも十分敵の位置を把握することができるとも感じた。

そのためモニター機がFPSに向いているというよりかは、リスニング機に前方定位をいじる調整及び後方を強調するような調整されたものが多い、というほうが個人的にしっくりきた。

ヘッドホン

AKG K712PRO ☆☆☆

足音が聞こえすぎると言っていいほど。開放型だけど完璧。3万円と高め

イヤホン

Sennheiser IE100PRO ☆☆☆

値段も1万円と妥当で完璧

zeroaudio zirco tenore ☆☆

定位いい感じかつie100proと比べてリスニングも行けるしshure掛けでなくても行けるため汎用性高い

final e500 ☆

安い。近距離に限り、定位よく足音もよく聞こえる。

-

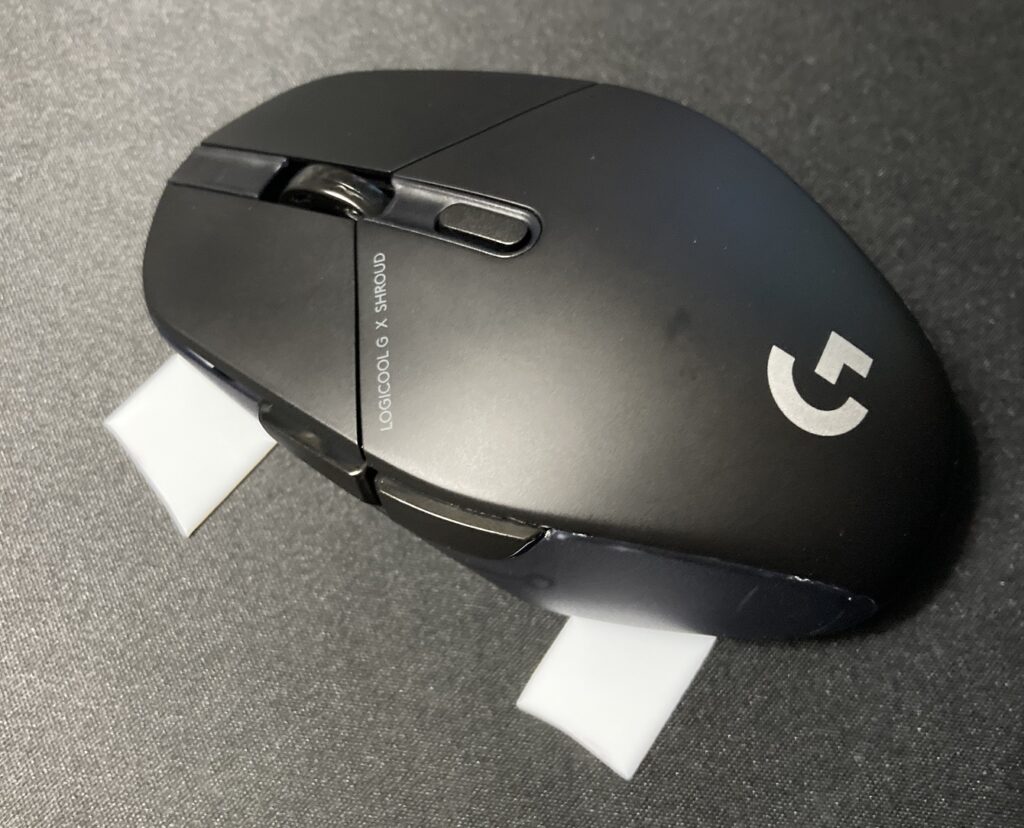

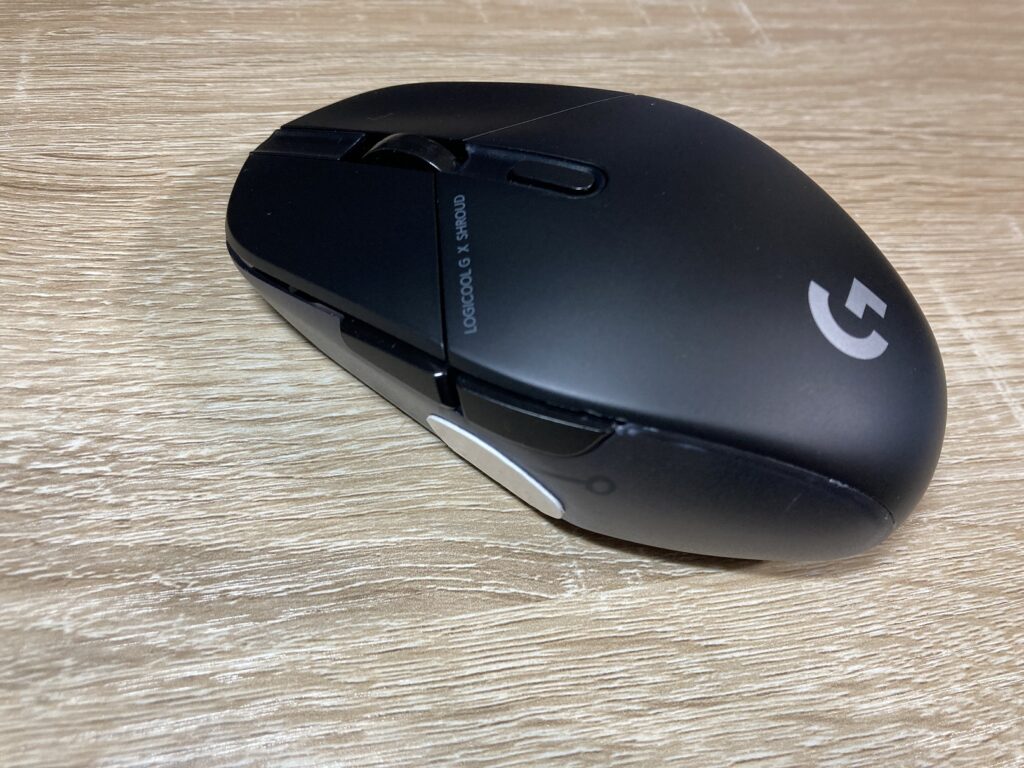

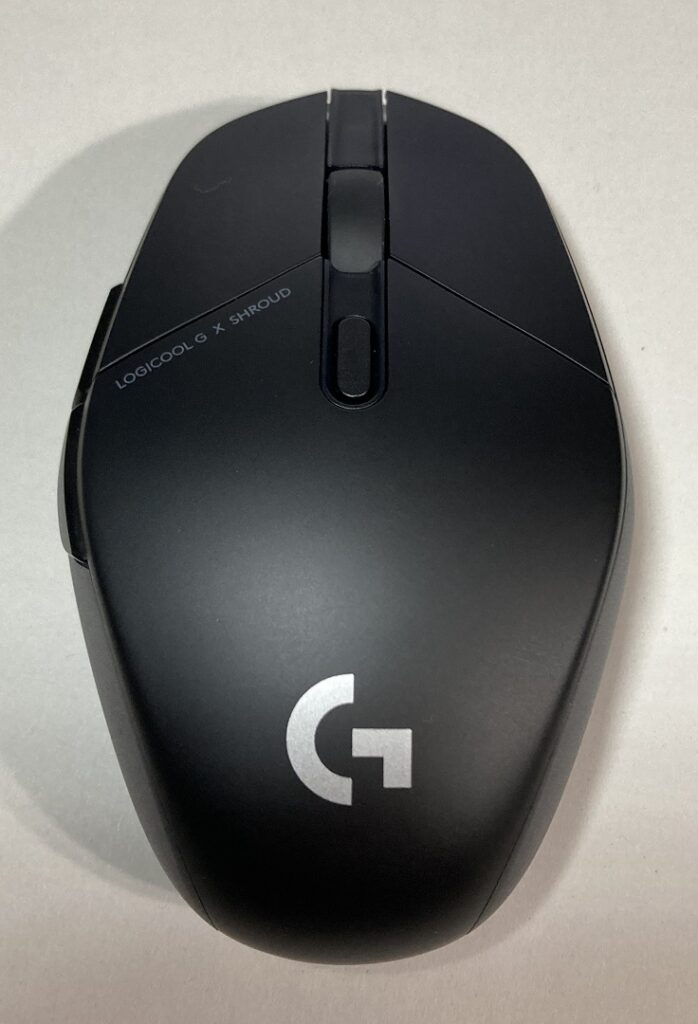

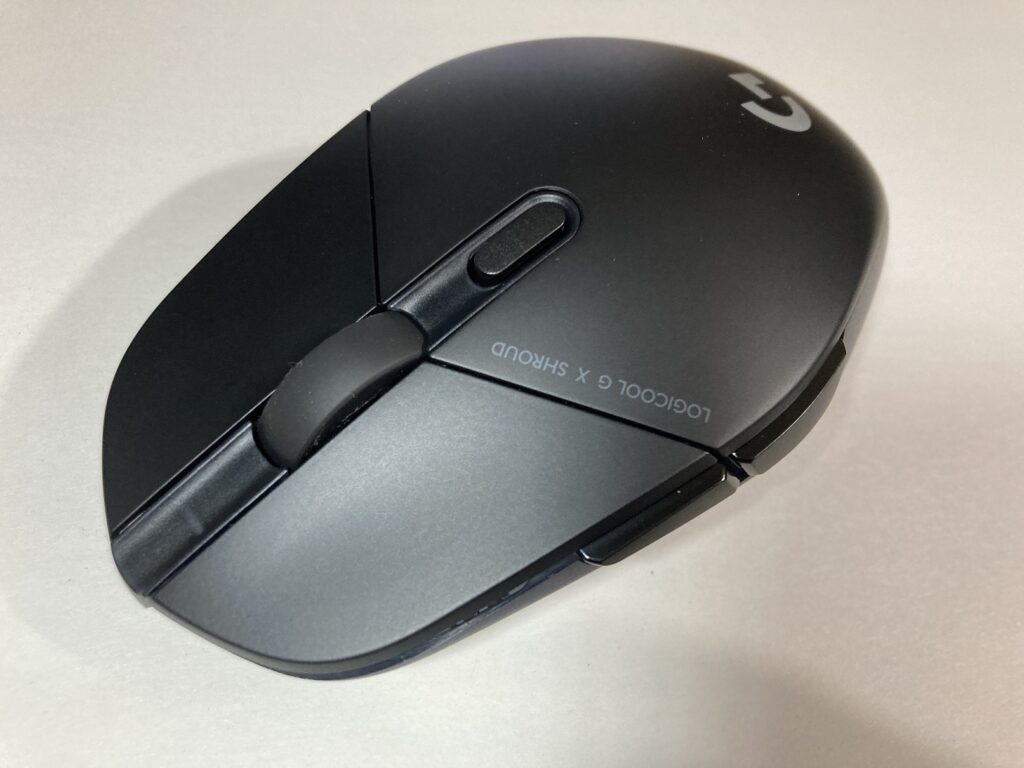

Logicool G G303 Shroud Edition マウスレビュー

Logicool Gから発売されているワイヤレスゲーミングマウス「G303 Shroud Edition」を紹介します。

G PRO X SLと並ぶ優れた無線性能と、圧倒的なバッテリー持ちが売りのFPS向け無線マウスです。

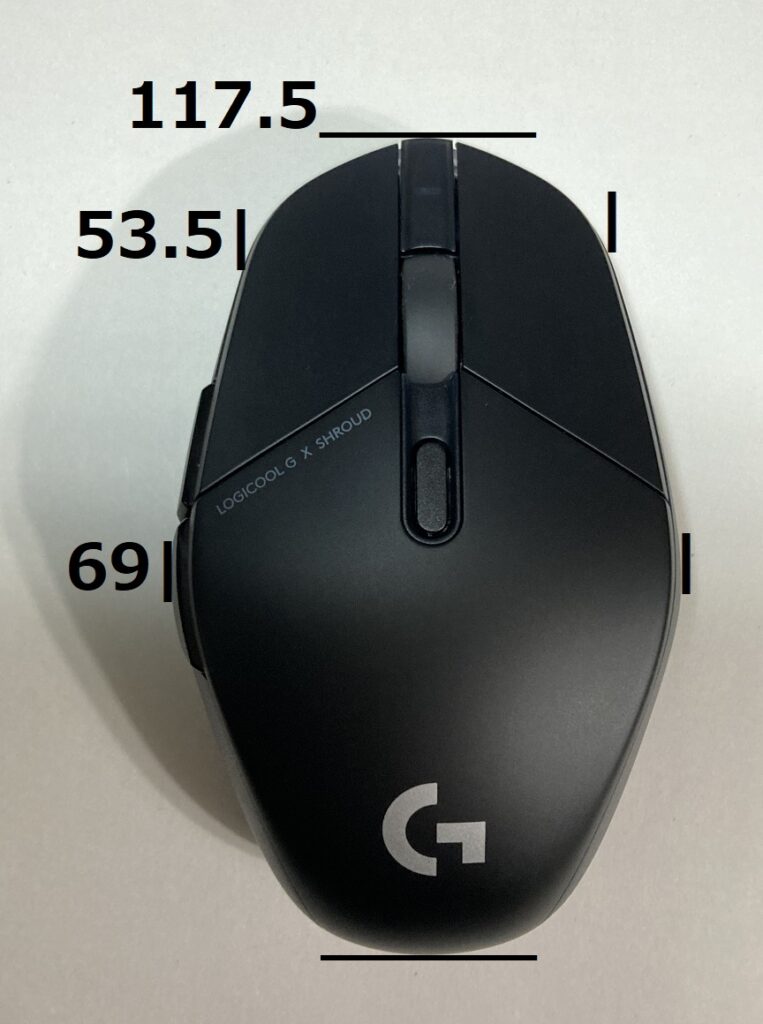

G303を元にサイズアップしたシェイプで、ただでさえ個性的なG303から強化されたハの字・逆テーパーを持つ非常に個性的な形状です。

303を持ちづらくしたのがshroudeditionと感じます。

無線マウスを使いたい人にとってはロジクール一強な環境から、G PRO X SUPER LIGHTと並んで有力な候補になるのではないでしょうか。

スペック

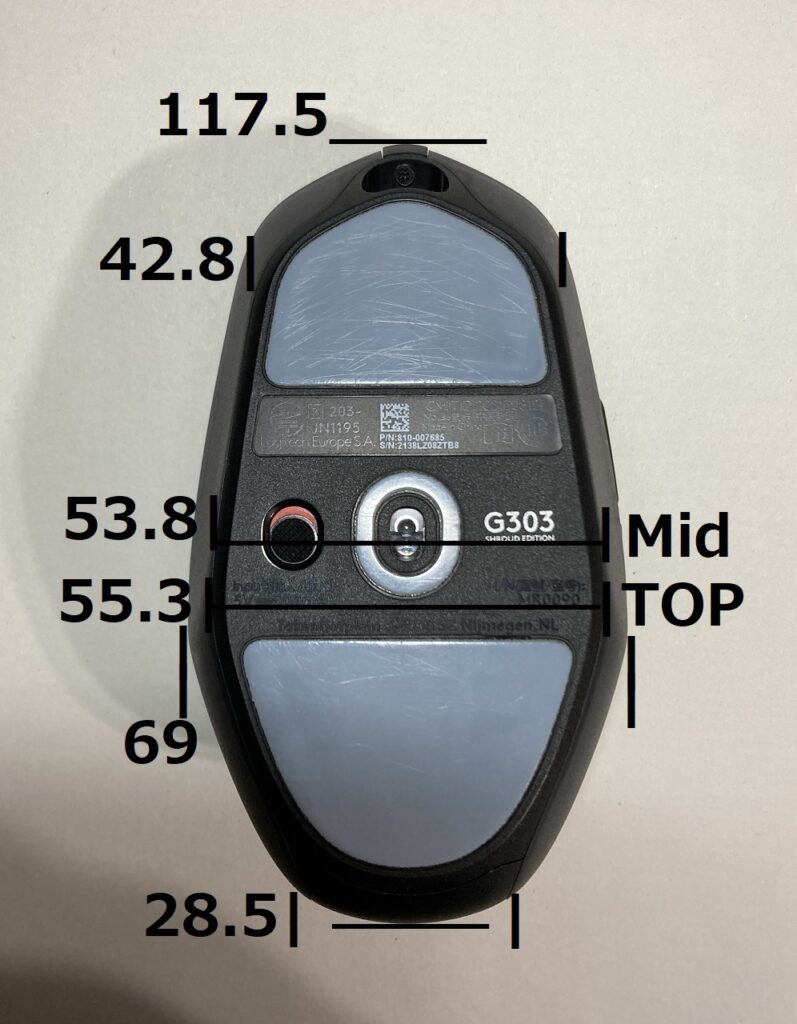

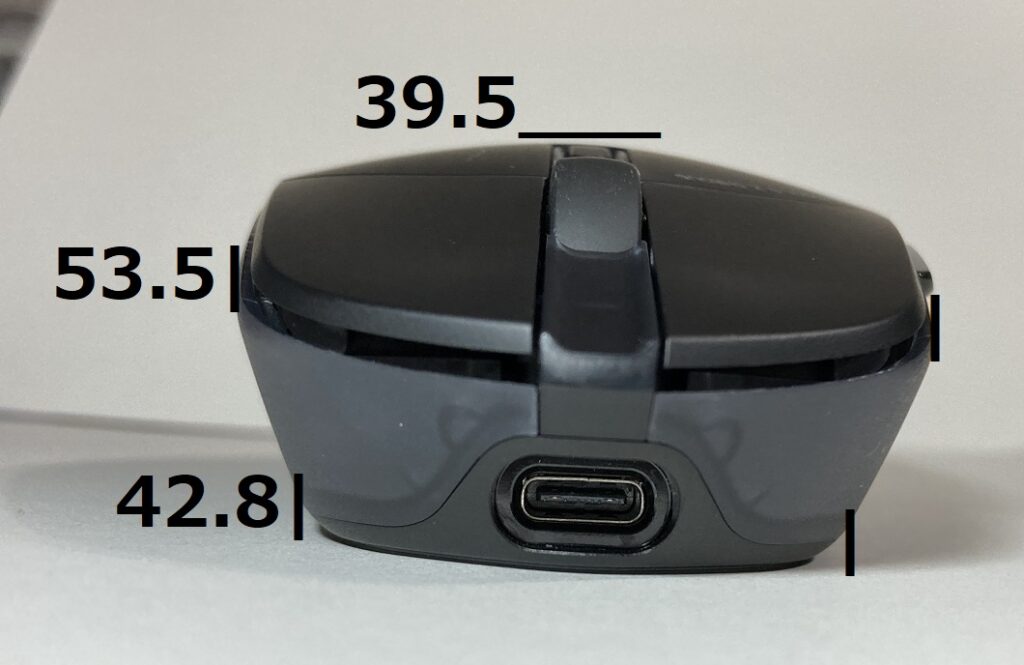

メーカー Logicool G ツイッター Logitech G(@LogitechG)さん / Twitter 製品ページ G303 Shroudエディション ワイヤレスマウス | ロジクール ゲーミング (logicool.co.jp) 形状 左右対称 長さ 117.5 mm 幅 69 mm 高さ 39.5 mm(ソール0.7 mm抜き) 重さ 73 g スイッチ omron G-1 センサー hero 25k 最大速度 400 IPS / 40 G LOD 1 mm未満 DPI 100-(刻み) ポーリング 125/250/500/1000 Hz ソフトウェア Onboard Memory Manager 形状

鉛直にみるとひし形で水平にみると逆テーパーな形状です。

以前303形状のG302を測定したりしてるので合わせてどうぞ

上下

サイズ感

幅や高さから見れば大きめの中型。

それにしても横幅の最大値がずば抜けてるので普段わしづかみにグリップしてない人はより大きく感じる。

リア

リアは細くなっていて親指や小指の手の邪魔にはならない

細いまま掌にフィットすると感じるかもしれないし刺さると感じるかもしれない

中央

ひし形の部分でとても太い。太い

フロント

細くなっている

フロントから中央にかけて大きくハの字形状で引っ掛かりがある

逆台形度

とても逆テーパー。

303より逆テーパー。303をそのままサイズアップしたのならいい感じだったかもしれないが。

303から底面サイズはそこまで変えずにTOPの背を高く幅を太くした形状なのでさらに逆台形がすごい感じる。

センサー位置

中央。

重心もセンサー位置

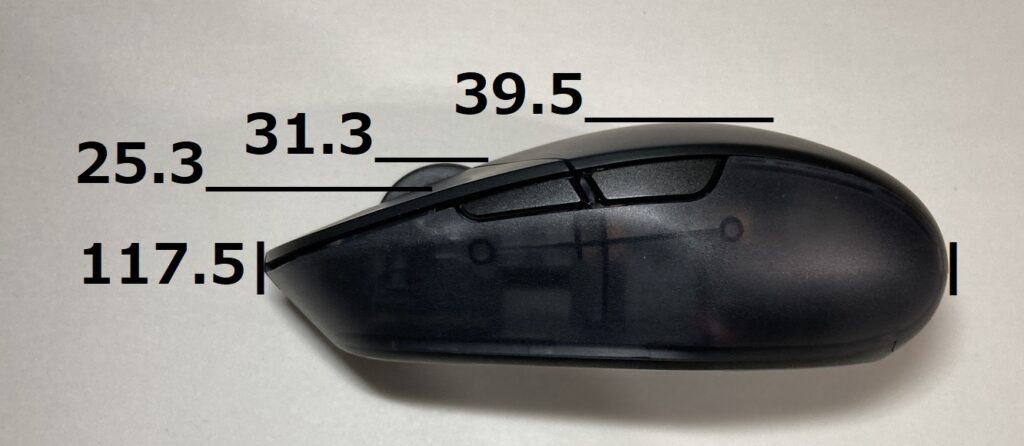

横

トップ

やや後ろ寄りのTOP。切られた尻を伸ばしたら中央とみてもいいかもしれない

なだらかな形状

MB

平らでやや皿のようにふちが高くなっている形状でよいフィーリング

前後

303と比べて底面はそこまで変わらないが、上面が高くでかくなっている。

そのため逆テーパーの度合いが強化されより急角度になっている。

特徴

ハの字

逆テーパー

比較

写真

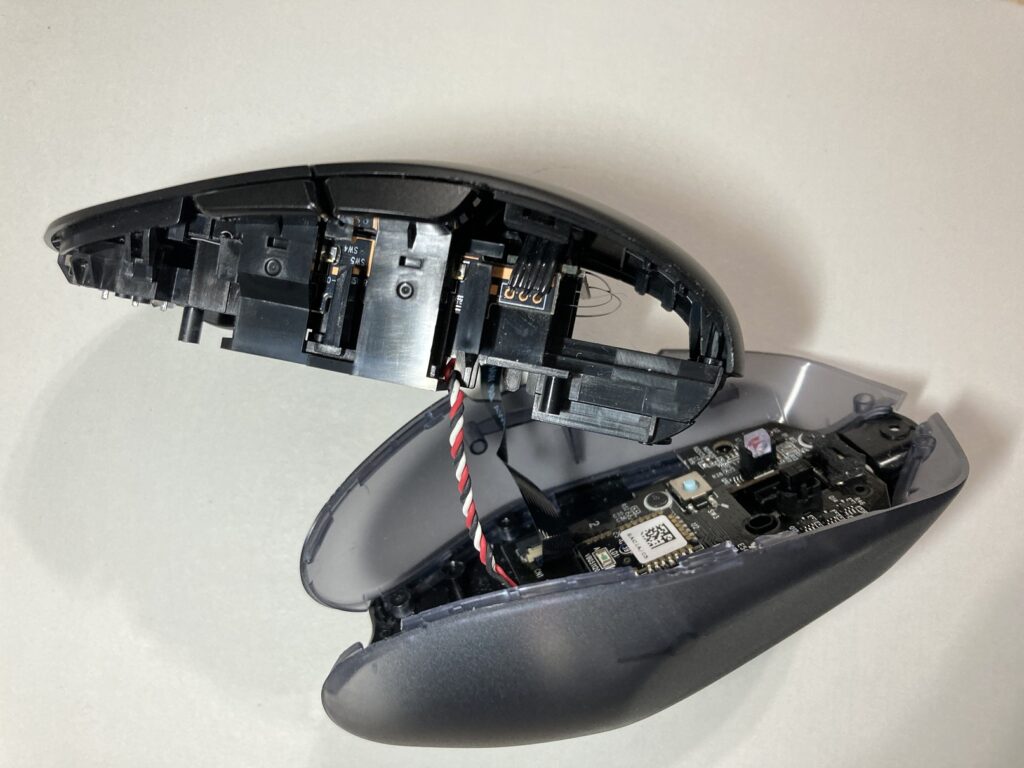

中身

分解

そーるでか

USBのとこ磁石で止まってて引っこ抜ける

気合で剥がす。フレキシケーブル注意

ホイール周りは303譲りな感じ

メインG1でほかはロープロスイッチ

クリックばね

ホイール

ロジの光学ホイール

ゴリゴリとノッチ感のしっかりしたホイールで

302よりは軽く回りクリックも軽い

クリック

OMRON d2fc-f-7n(G1)

302より押下圧は重い。その分ストロークは短く連打はしやすくなっているか。

クリック感は完ぺきではないが、総じてまあいい

個人的には軽い302のほうが好き

サイドボタン

302より飛び出していて圧倒的に押しやすいので数少ない改善ポイントの一つ。

押し感は特に何もふつう

ケーブル

type c だ

まあtype cで当然ではある

ソール

デカソール0.7mm厚

X SLからの白くなったソール。黒かったものより材質が硬く感じる。

センサー

くそ雑測定でセンサー遅延0-1msの間ぐらいで優秀な感じ

個人的には1ms以下なら許容範囲かなという感じ

LODは1 mm未満と短い。

ソフトウェア

G hubでなくonboard memoy managerで設定するのをおすすめする

- DPI:100-25600(50刻み、最大5ステージ)

- 125/250/500/1000 Hz

- 6ボタンに自由度のあるボタン割り当てが可能

- オンボードメモリ(プロファイル5つ)

グリップ

重さ

73gで昨今のノリだとやや重いか。

逆テーパーで持ち上げることに苦労することはないので重さのわりに振り回しやすい

コーティング

ややシボ加工のマットな感じで普通。

特に滑るわけでもないしホールド感高い形状ではあるけどまあグリップテープは貼った方がいいと感じる

強すぎる逆テーパーに指が完璧に沿わないのでグリップテープで密着度を上げれる。

MB

皿のような形状はとてもクリックしやすく楽しい感じ

つまみ

ハの字で幅も太いとつまむのも一苦労

つかみ

TOPの高くなだらかな形状から深めに持つことになりそう。浅く持つと尻が当たらずつまみじゃないと窮屈に感じる。

303より逆テーパーがすごく感じる。すごいわしづかみなら合うかもしれない

右サイドに指一本しか接地しないグリップであれば303よりshroudeditionの方が持ちやすく感じるかもしれない

あるいは逆台形度が大きなマウスが好みな人にも合うかもしれない。私はS2やproheroぐらいの逆台形が子のみなので急角度に感じた。

おわり

無線性能は有線に匹敵とは言わないが十分アリな領域と思う。しばらく使用しているが特に無線のありがたみを感じることはなかったのでアリだけど私の場合性能向上したところで無線にこだわるまでではなさそう。

prowirelessもshroudeditionも形状好きな感じではないのでもっとほかの形状でつよつよ無線をロジさんには出してもらいたい。

303形状そのままだったらもっと売れたんじゃなかろうか。303を持ちづらくした形状と感じる。そもそもディスコンの303じゃなくてproheroX出してくれという話ではあるが

ハマりはしないがクセが面白いとは思うのでしばらく使い続けるかもしれにあ。

こいつ使った後にほかのマウス持つと例外なく記憶より小さく感じる。きっと横幅がすごいせい

あとG303と混ざるのでこいつをG303と呼ぶのはやめるんだ。

グリップテープ(プロオーバーグリップ)とでかソール(PTFE0.5mm)を貼ってみました。

ソールの材質や滑りは好みやマウスパッドに合わせるとよいと思いますが、これで抵抗感が増え、動きに対して均一な滑り感を得ることができました。

特大ソールの弱点はごみを噛んで深い傷がついてしまったら使い物にならなくなってしまうところとソールだけで5gとかあって思いことです。

![[自作マウス]op18kv2 mod①FDMで様子見てみる](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2026/01/image-15-2.jpg)

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)