- Home

- 一覧

-

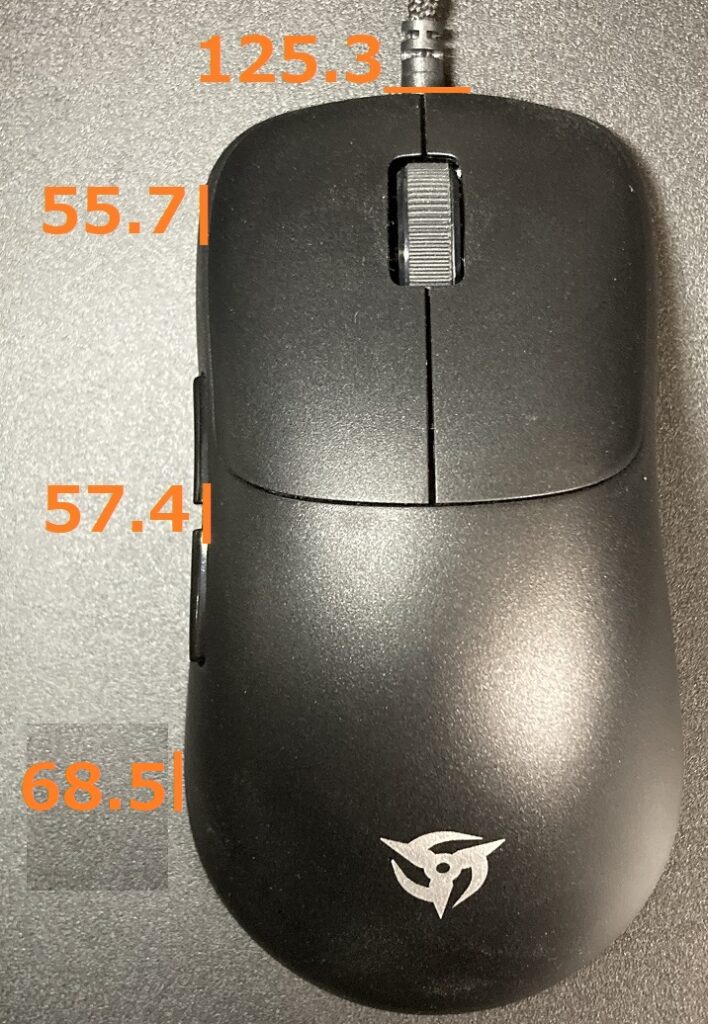

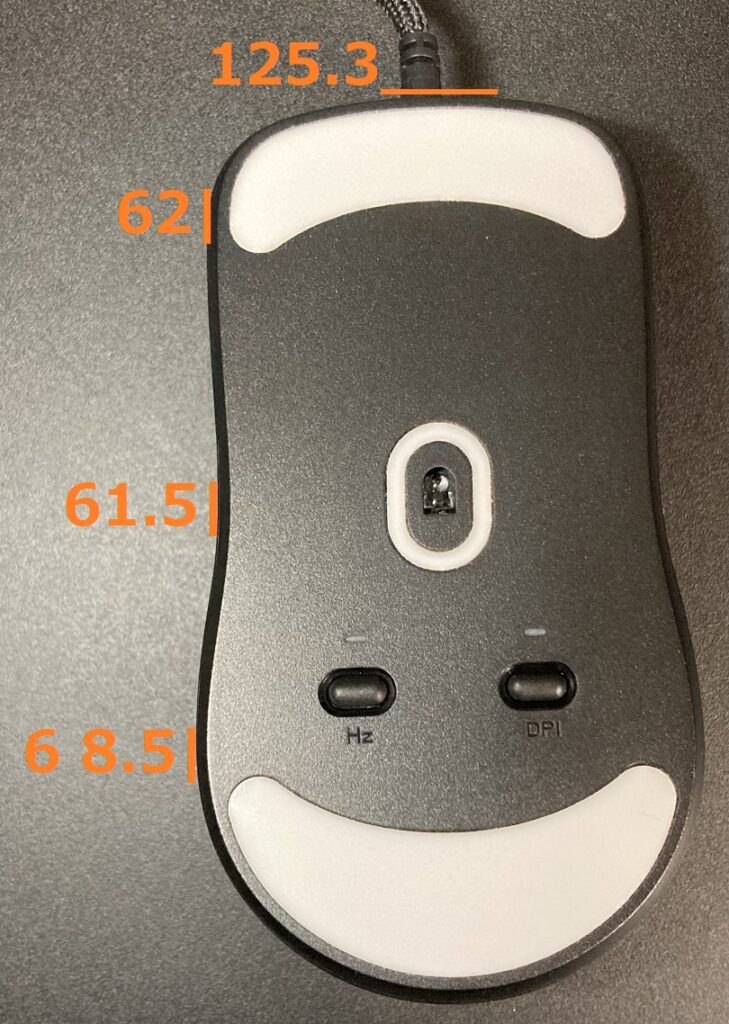

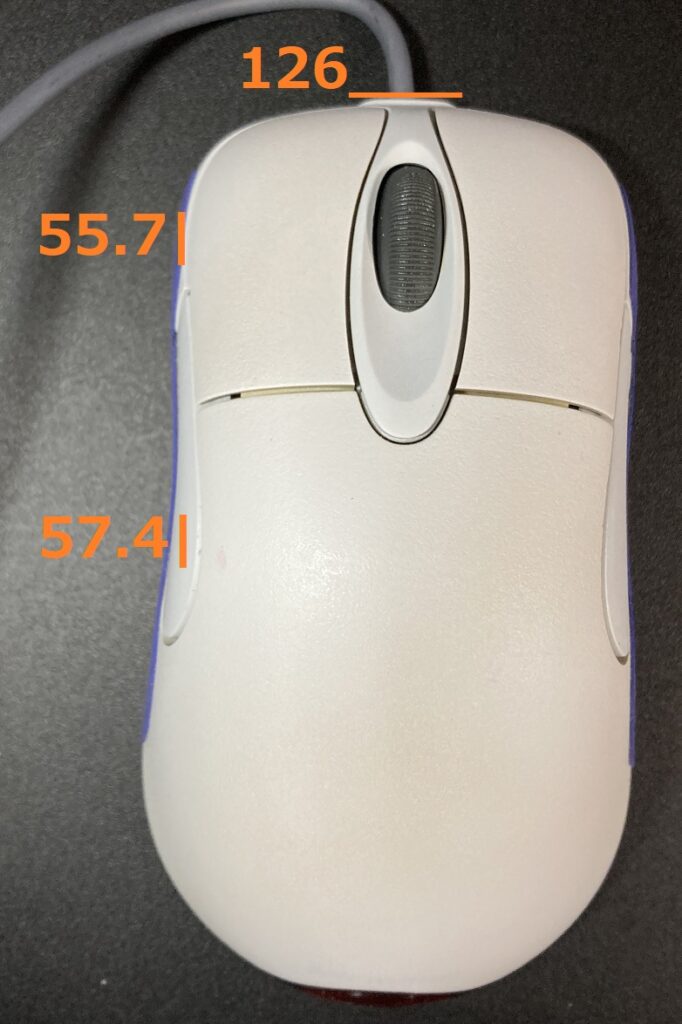

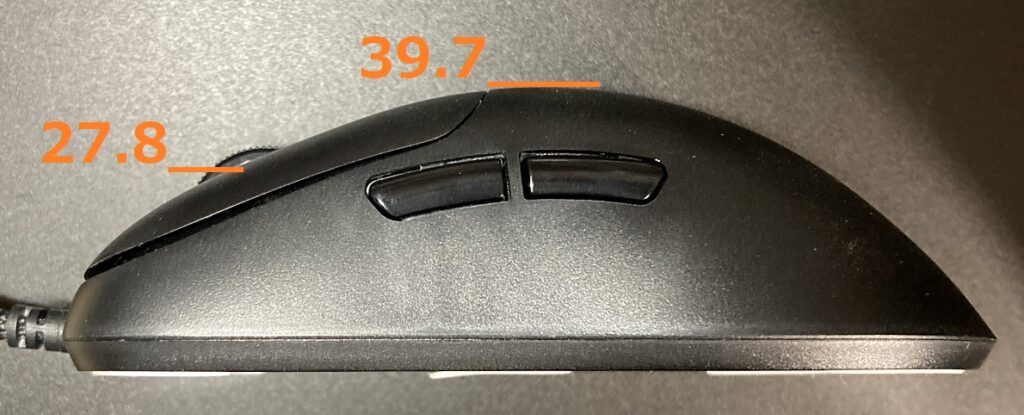

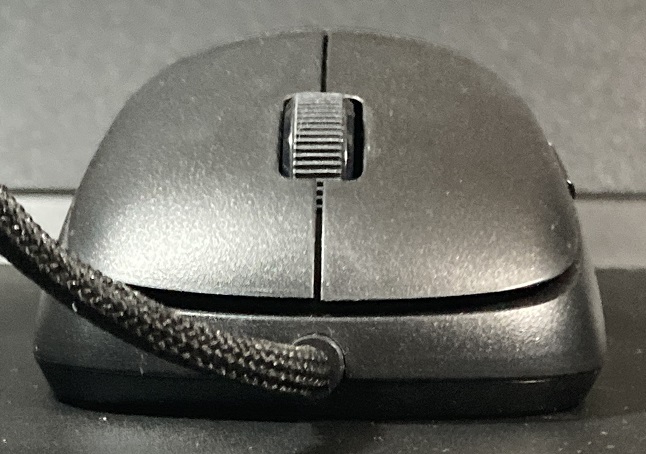

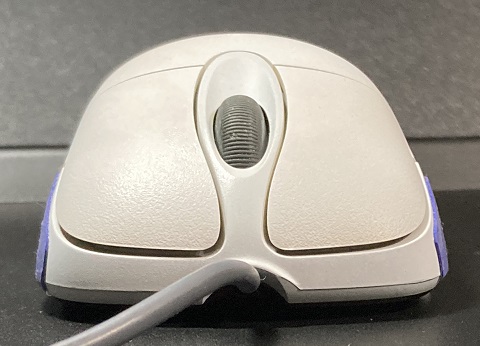

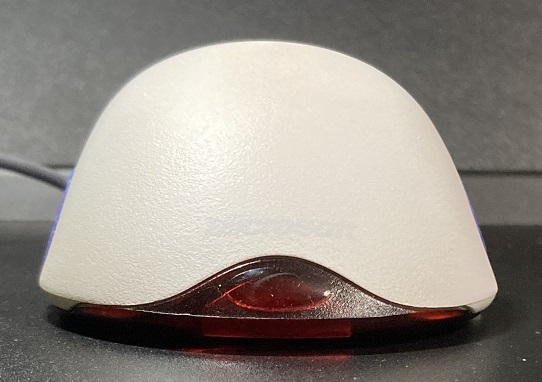

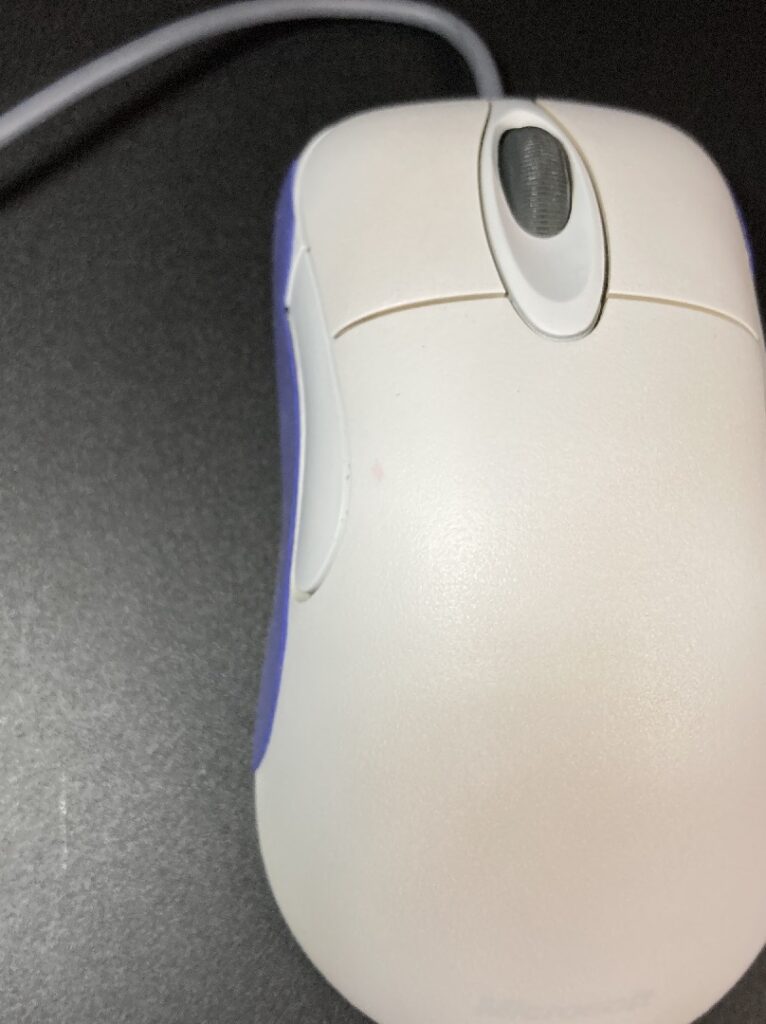

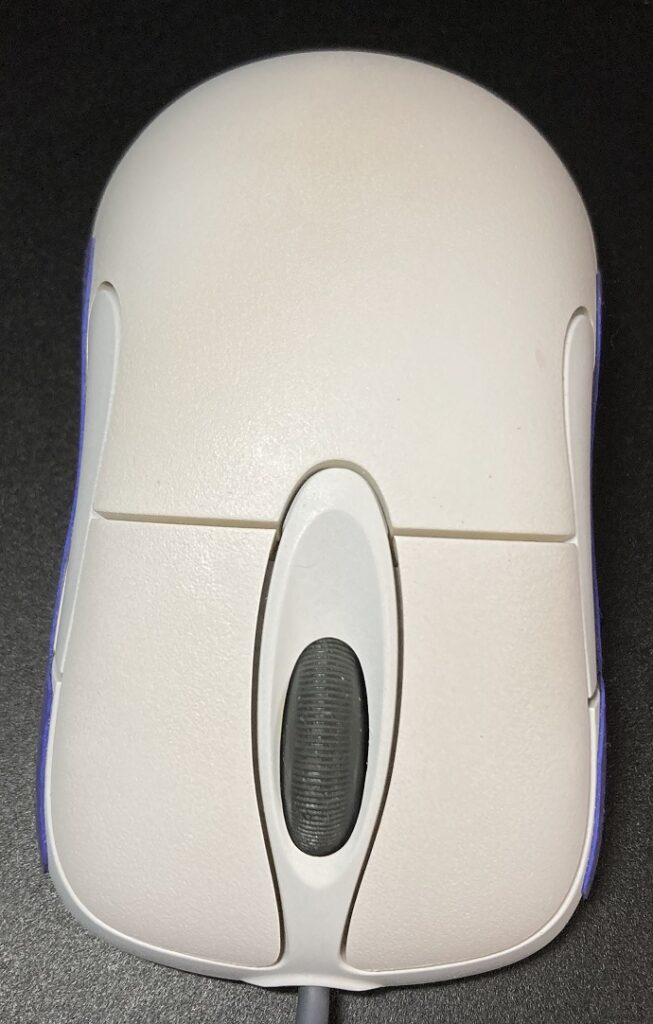

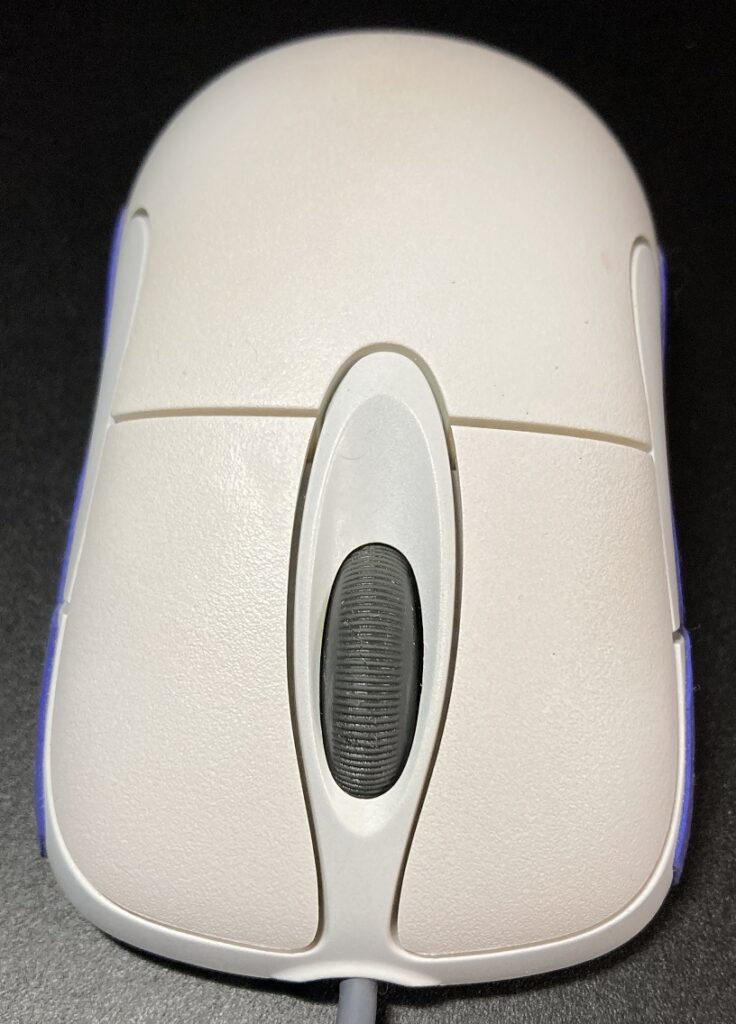

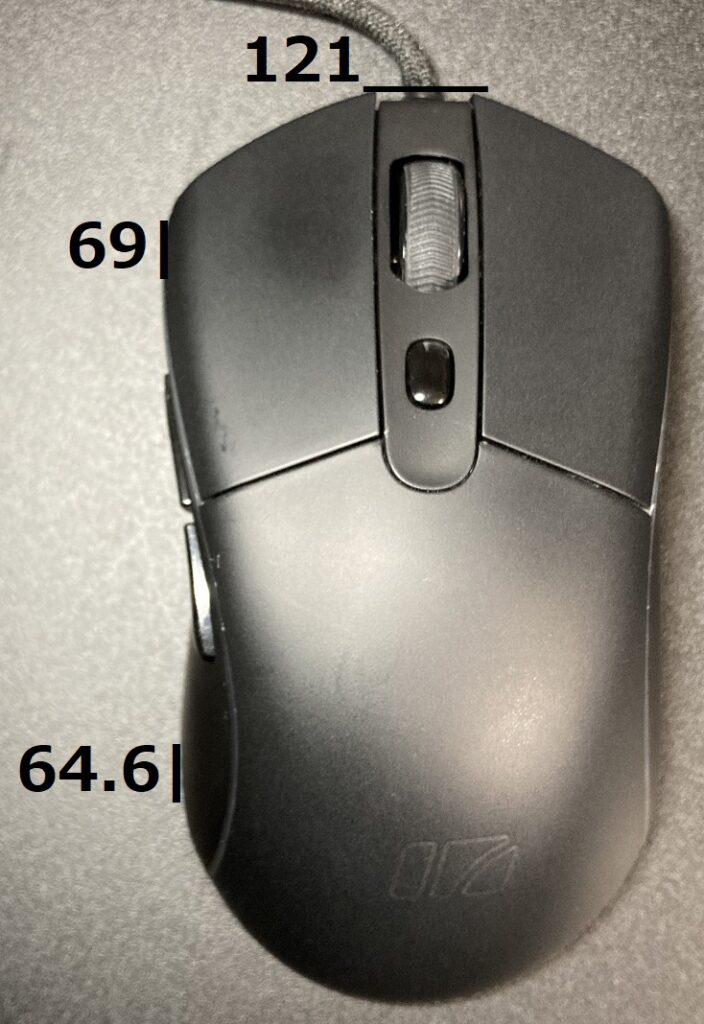

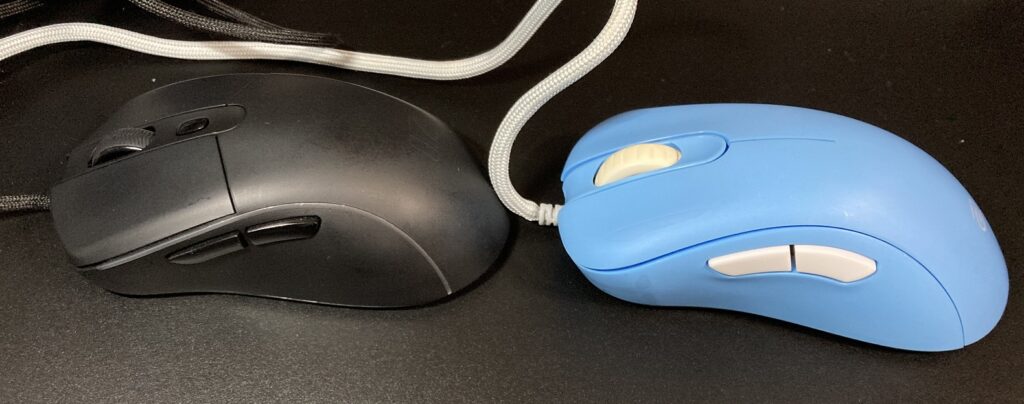

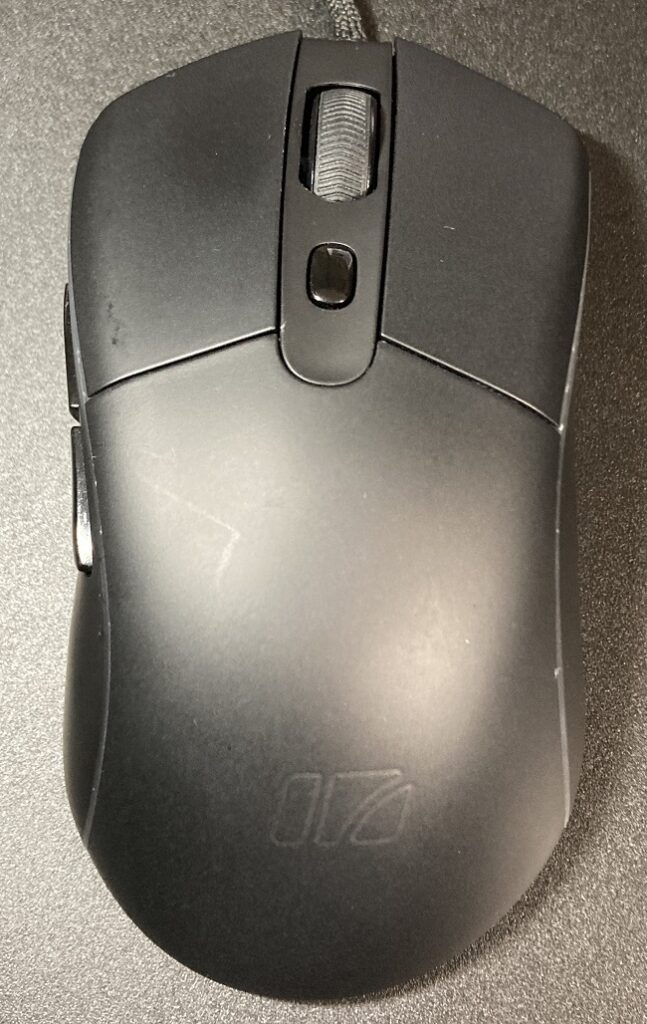

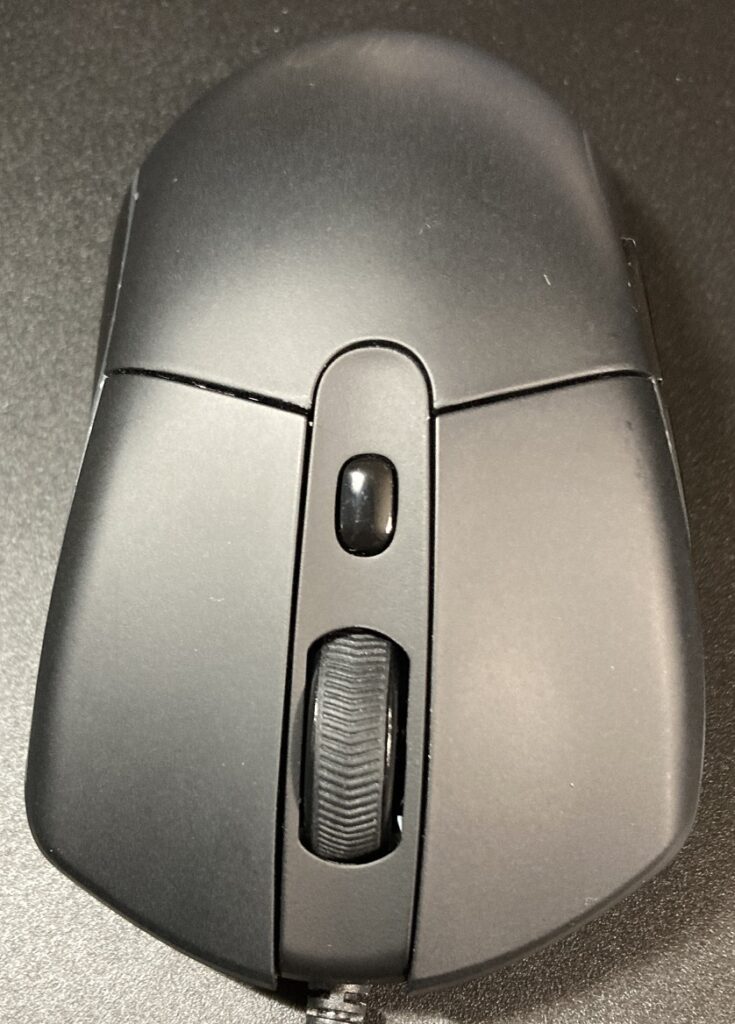

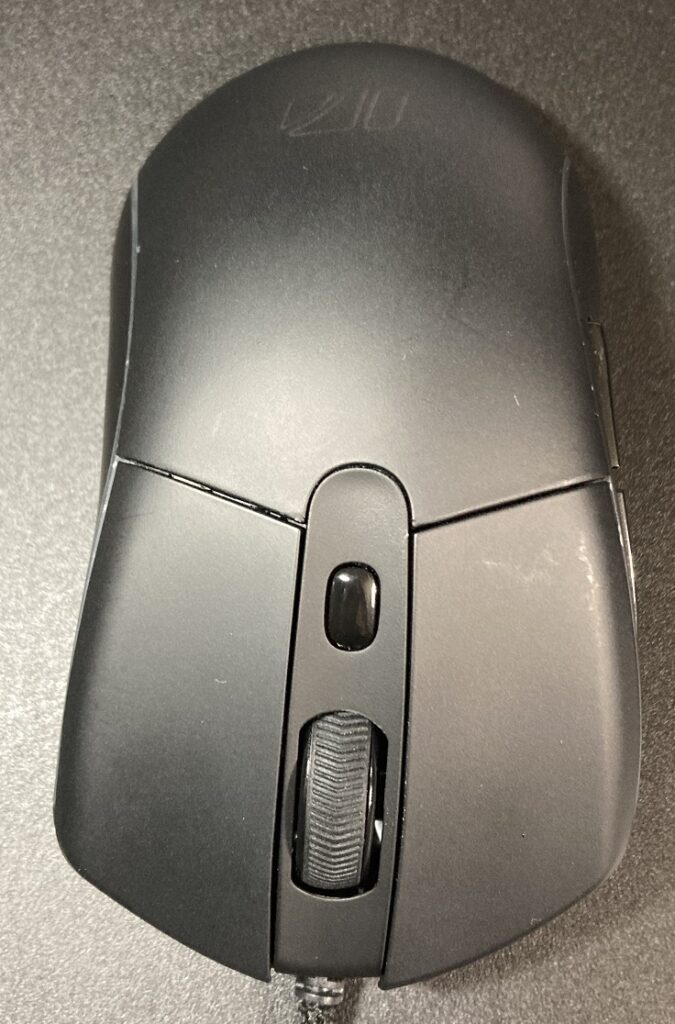

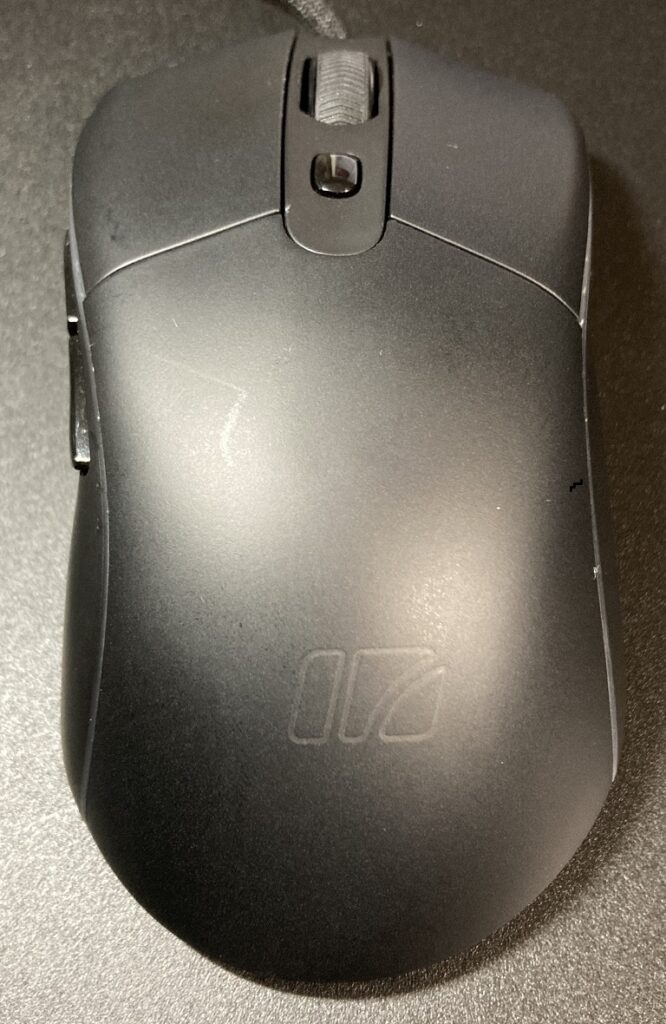

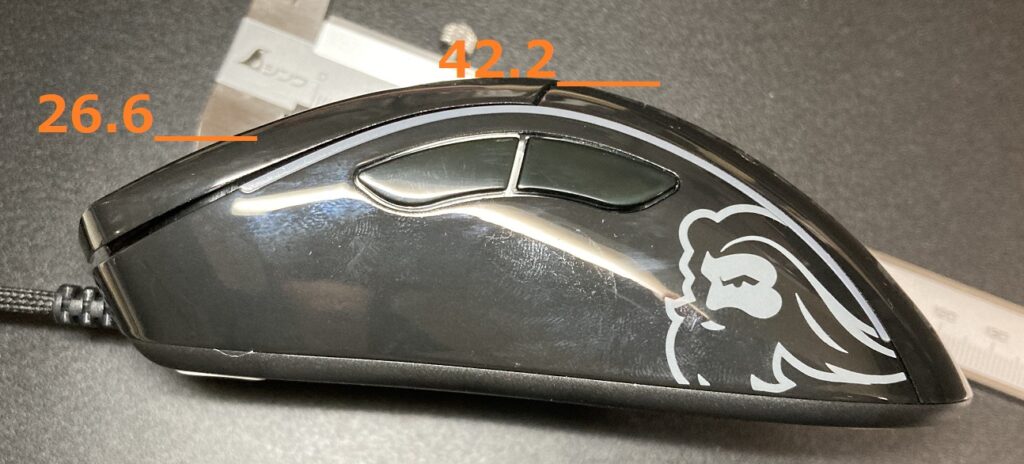

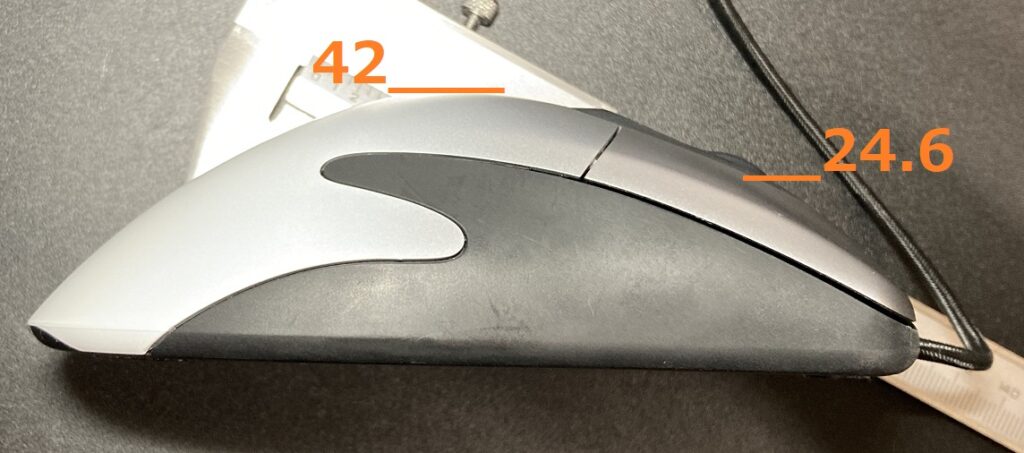

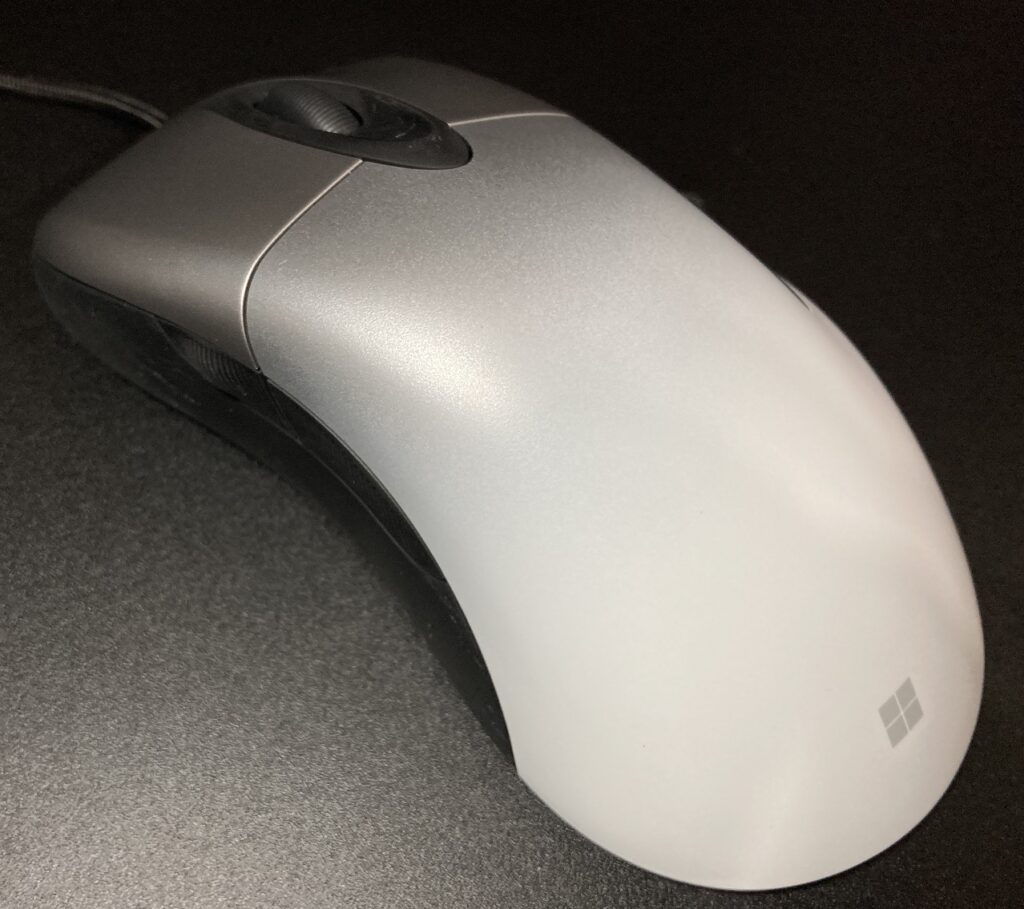

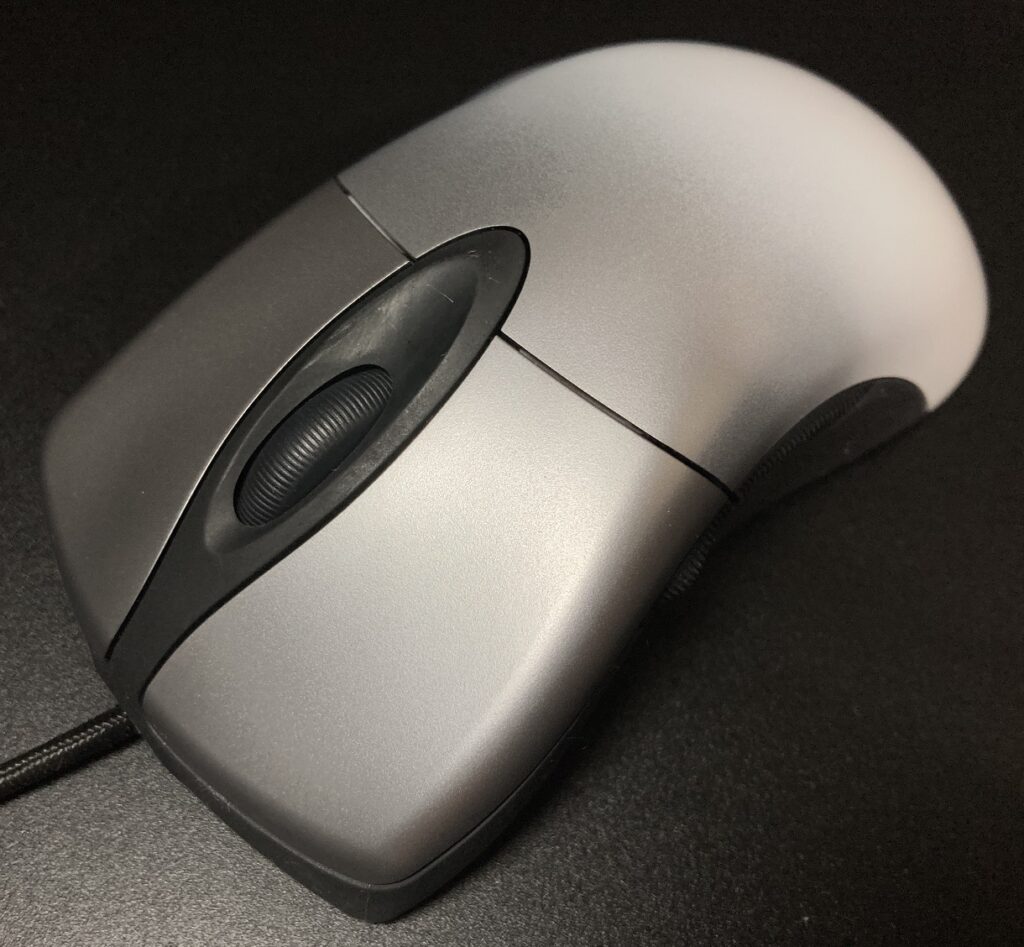

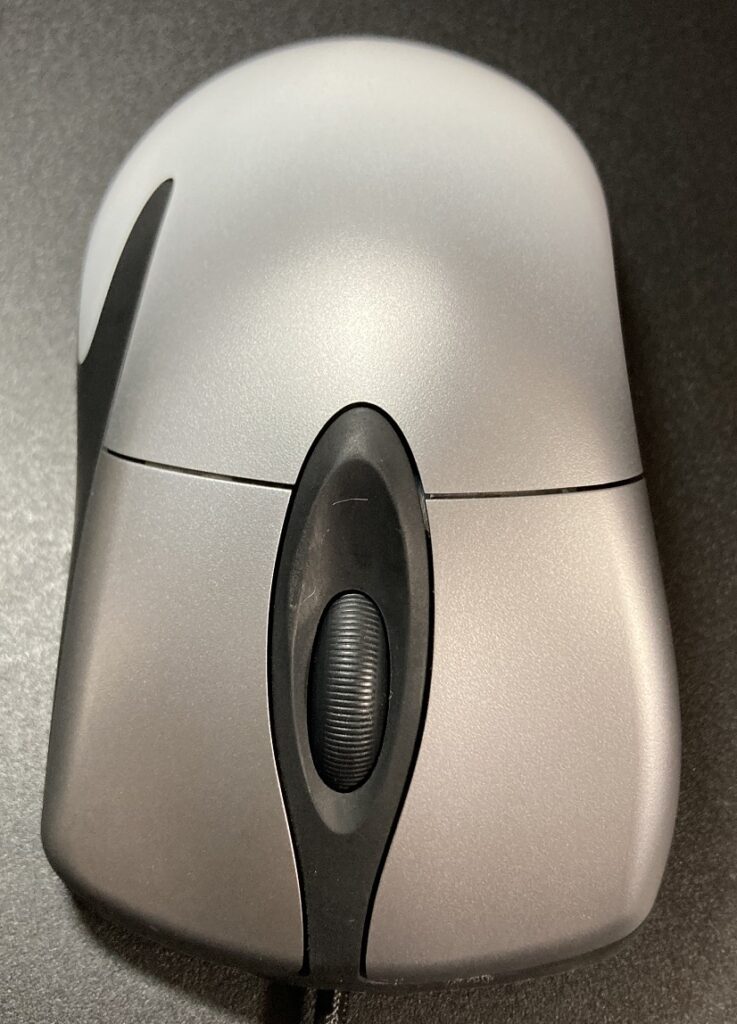

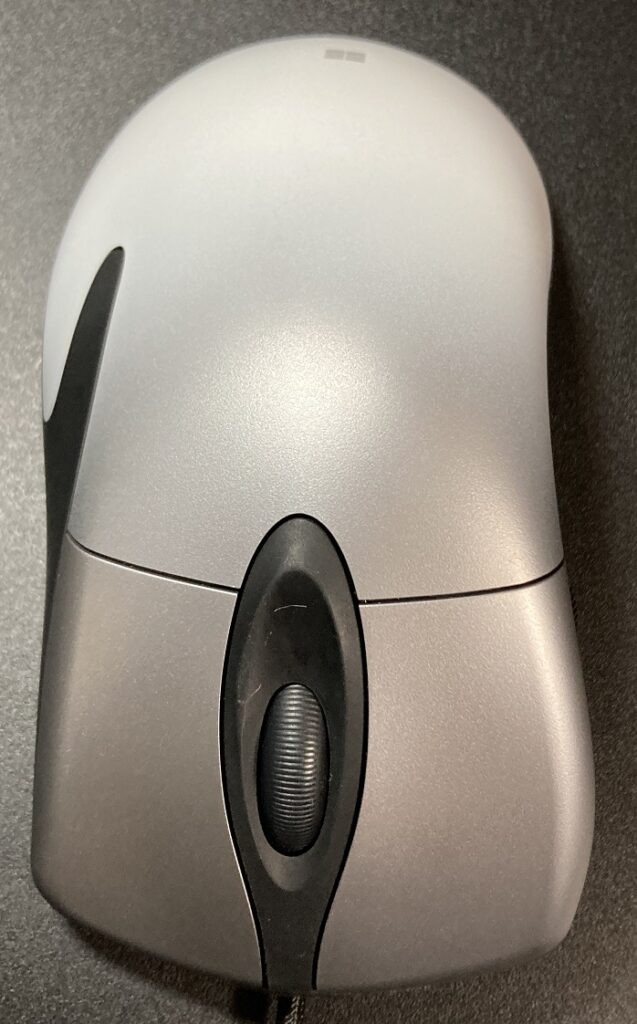

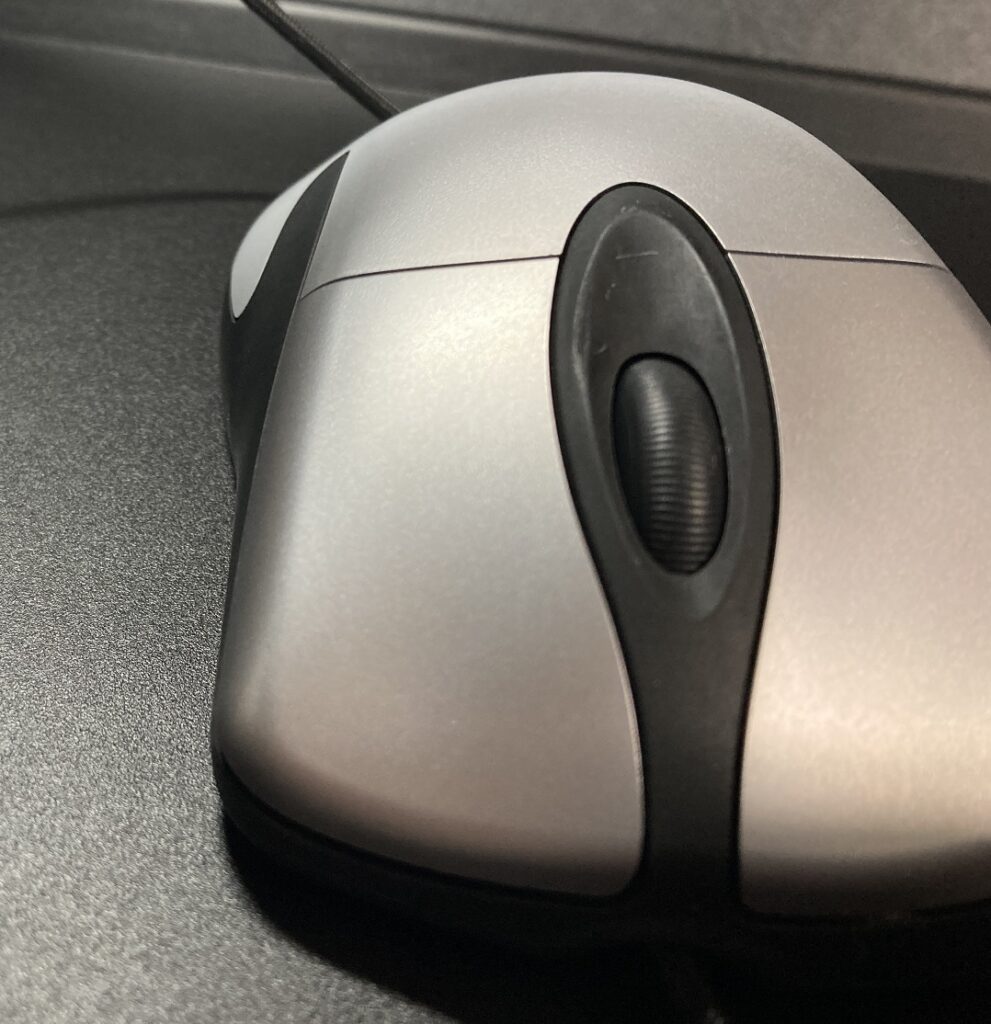

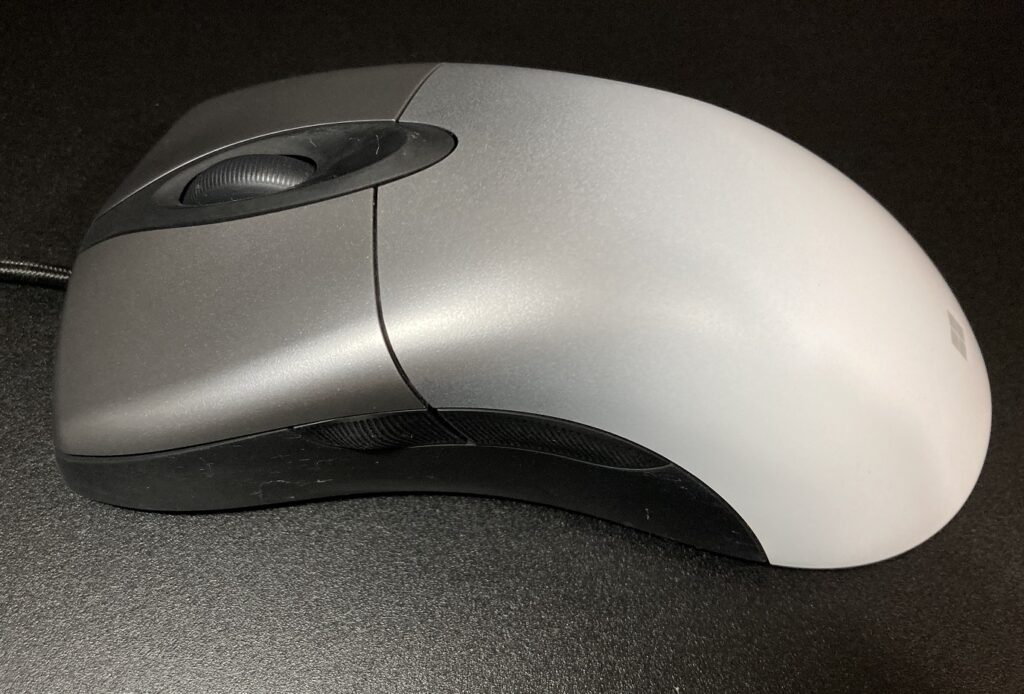

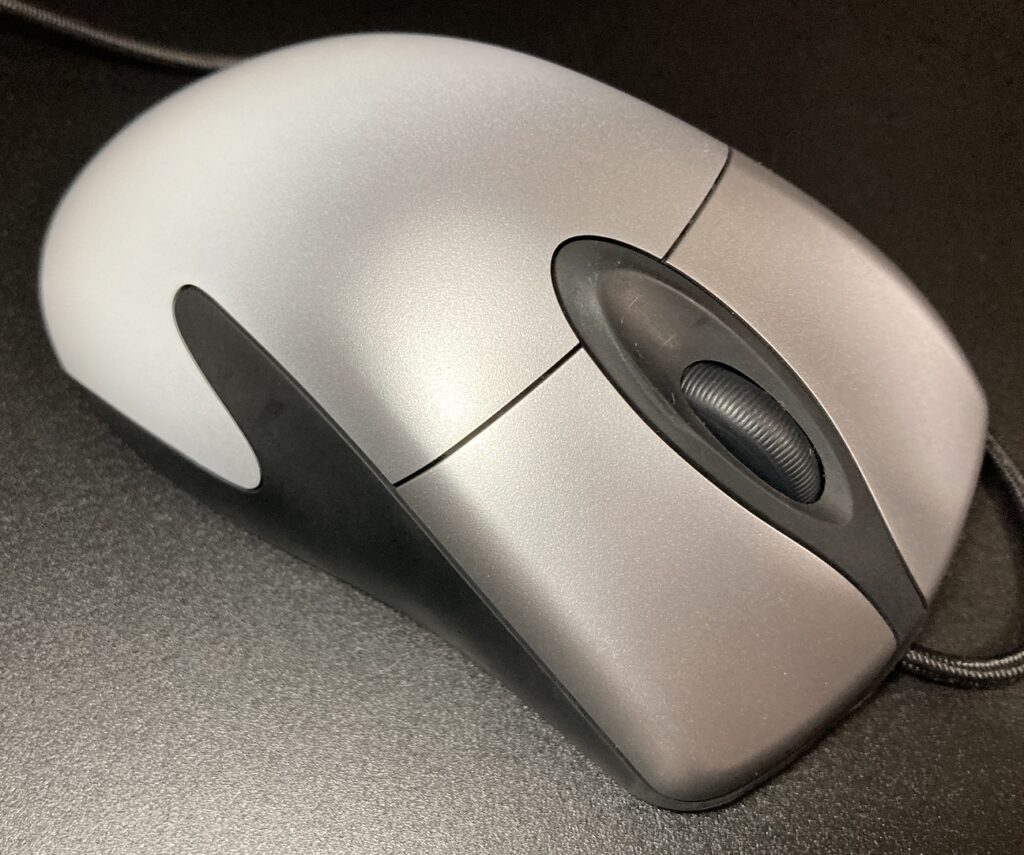

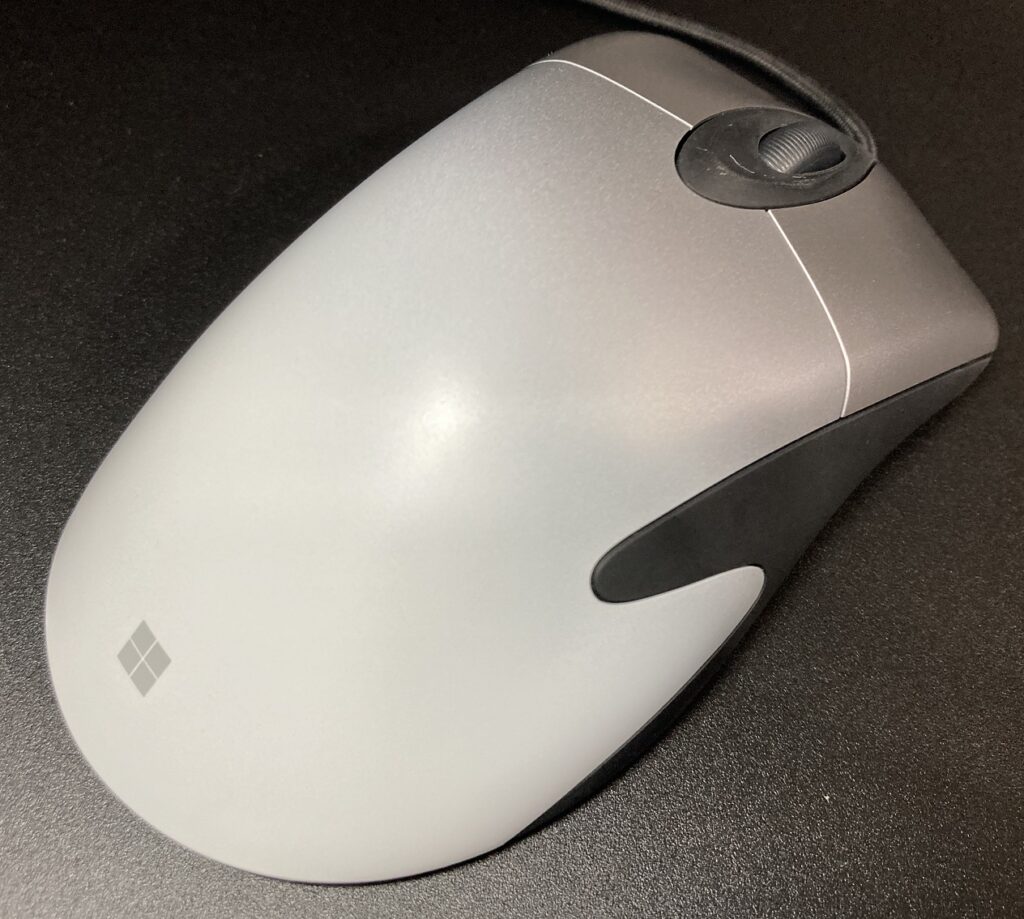

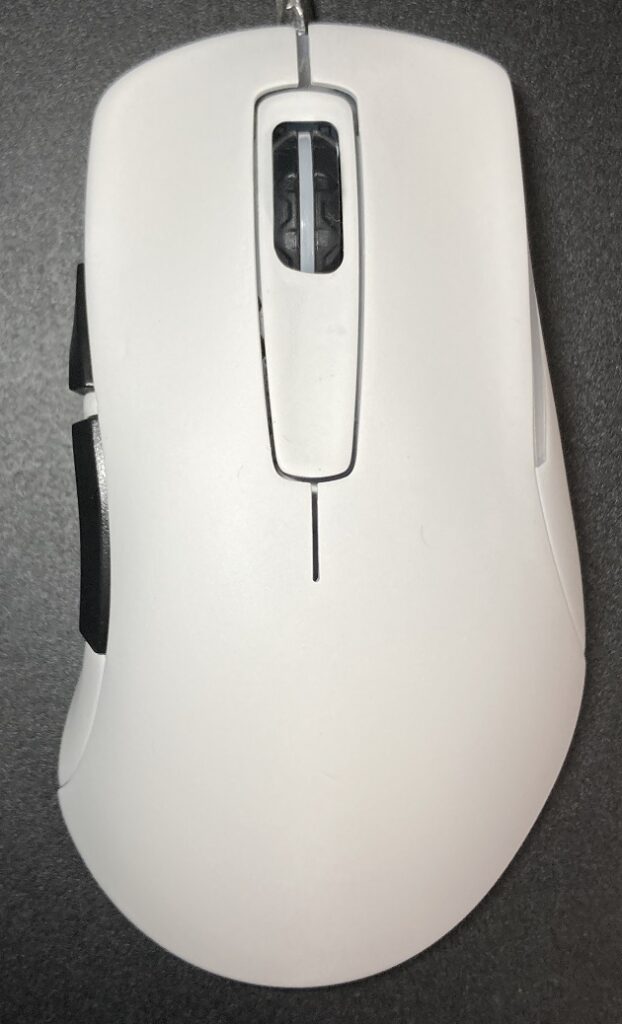

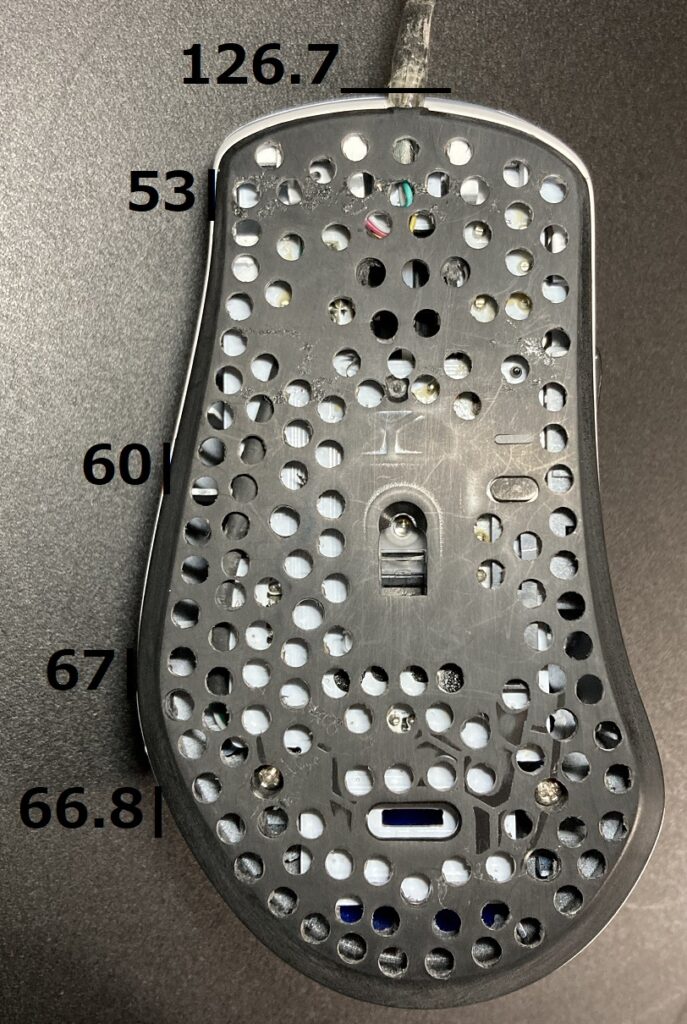

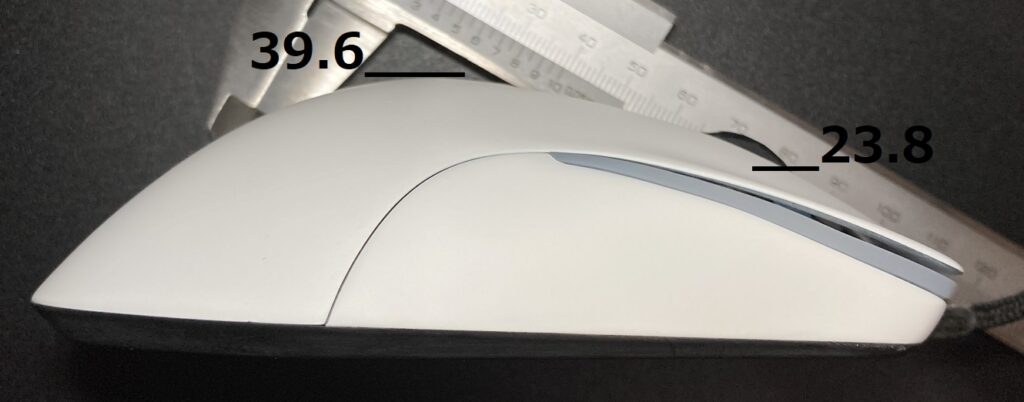

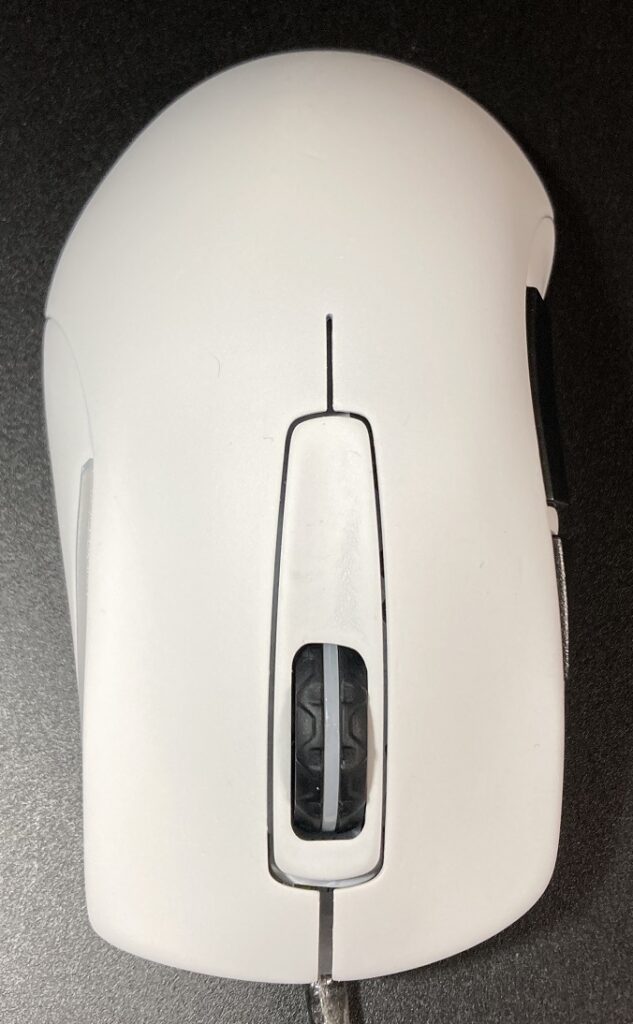

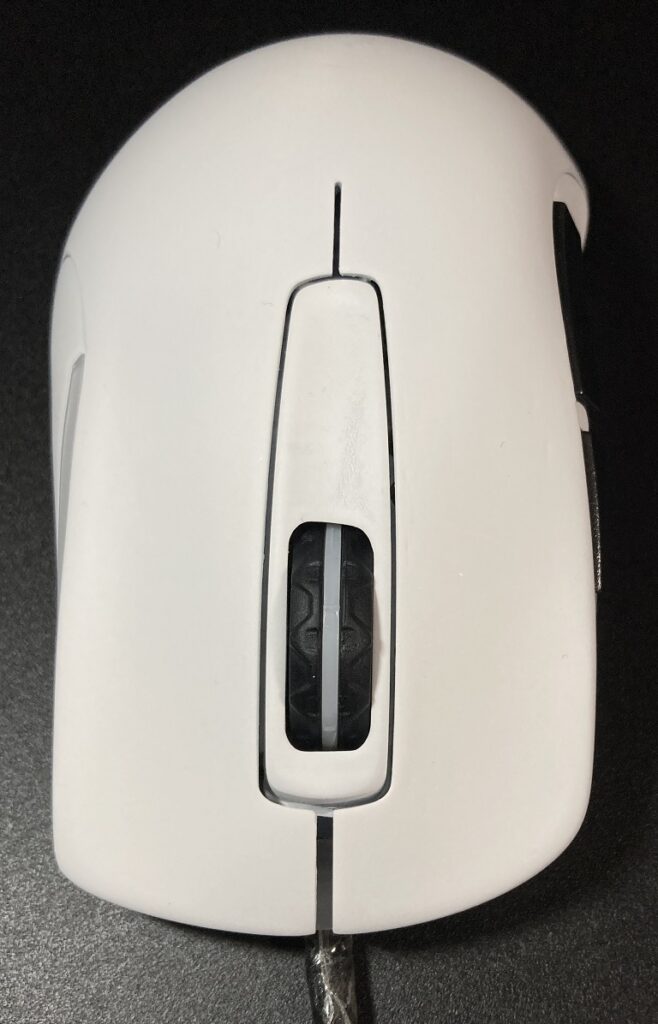

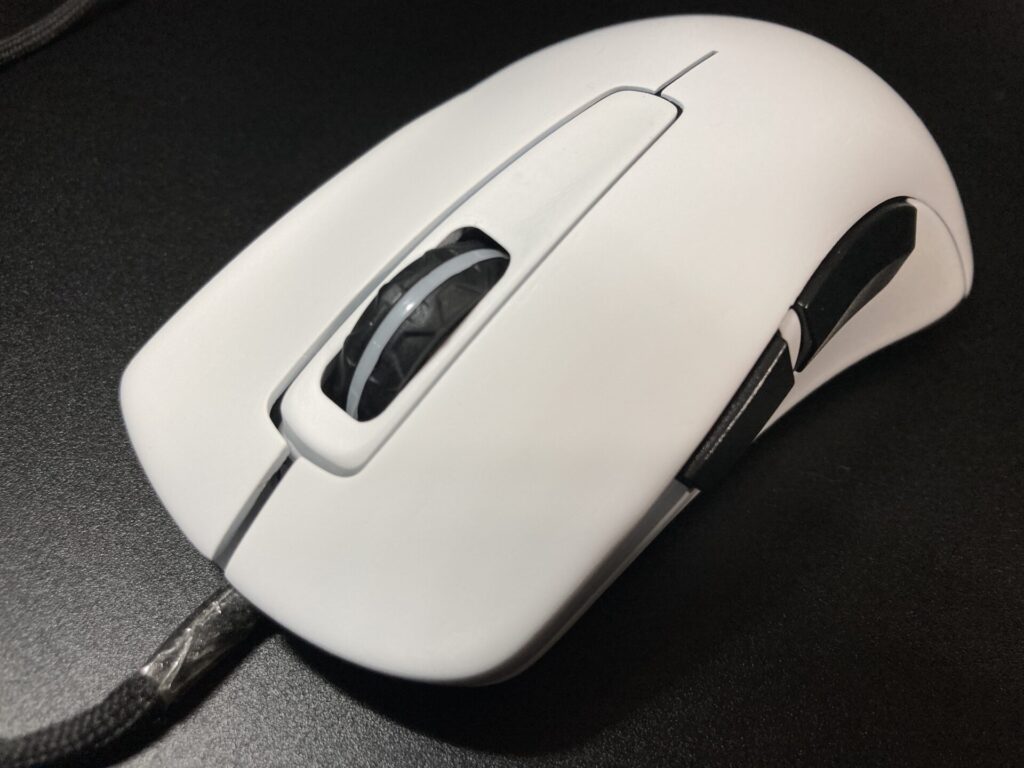

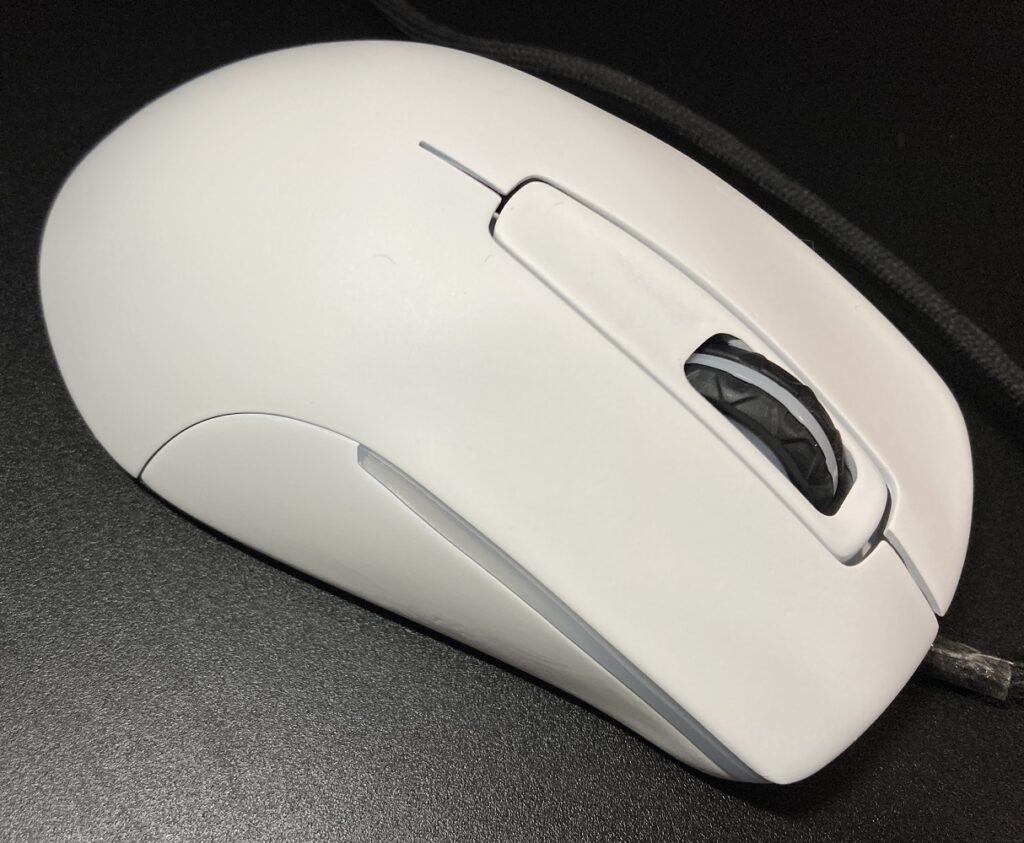

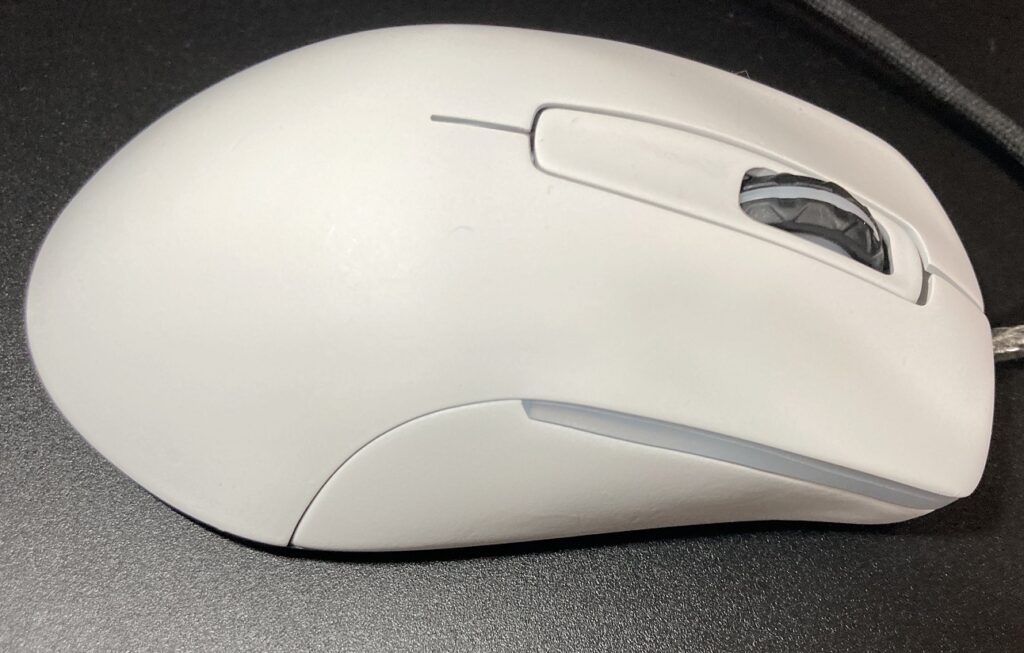

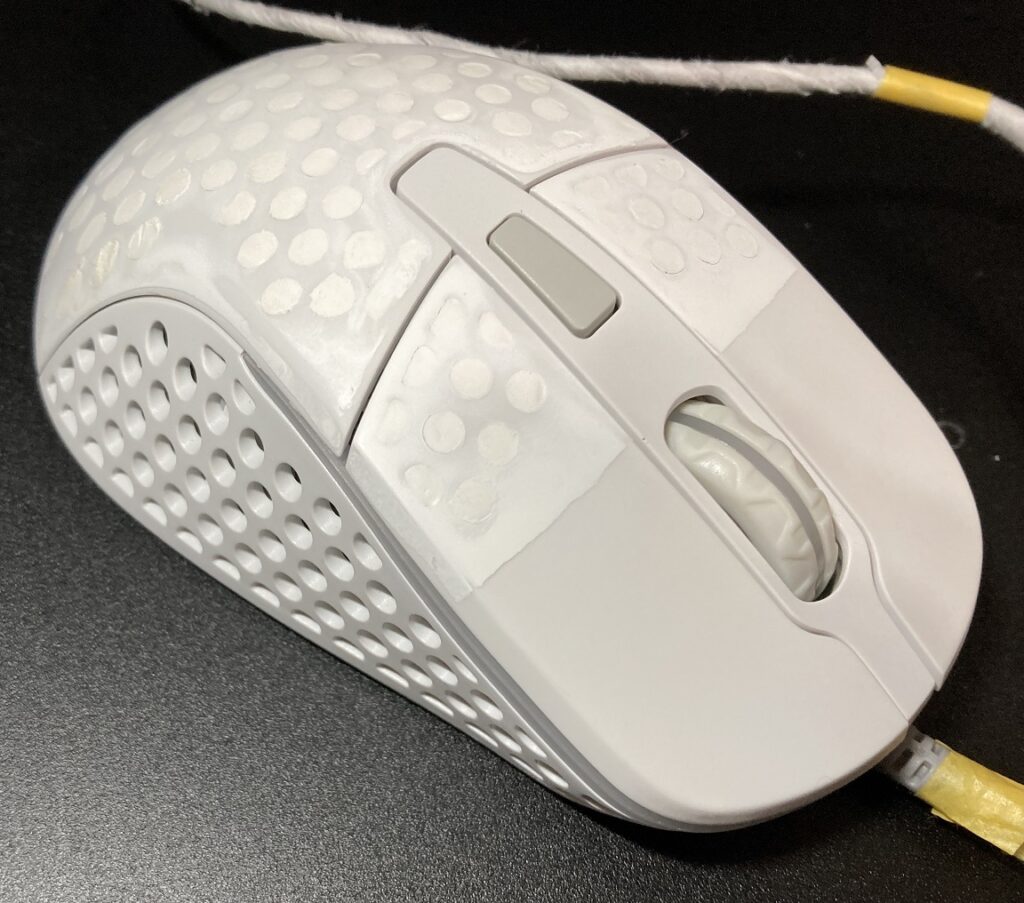

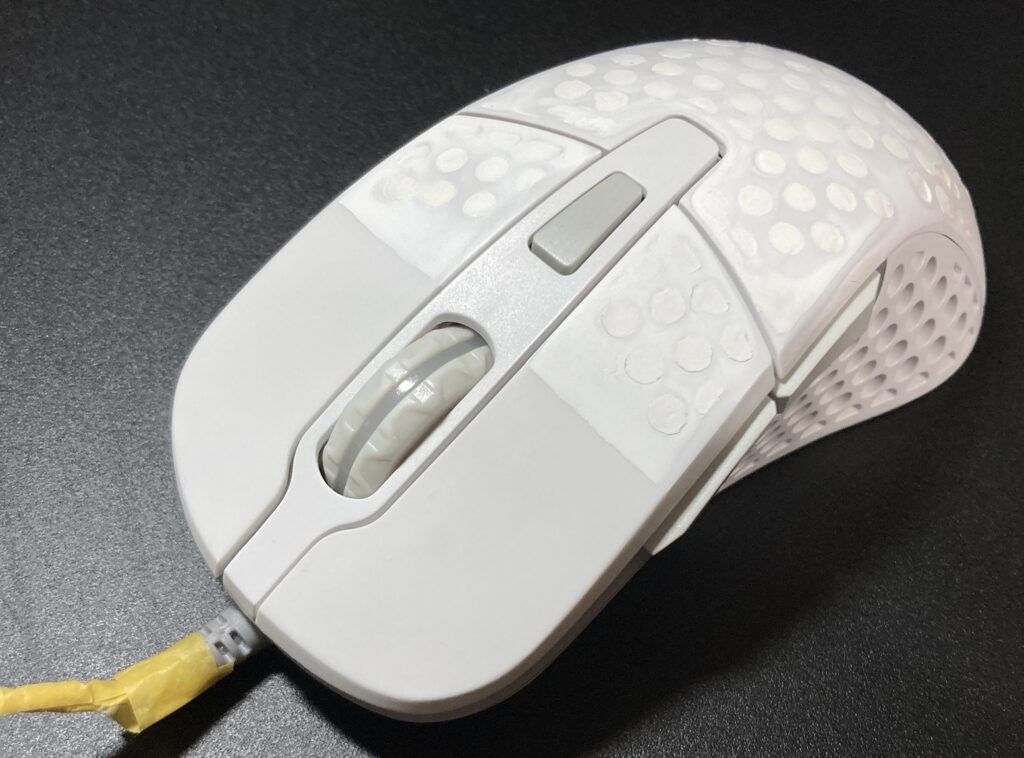

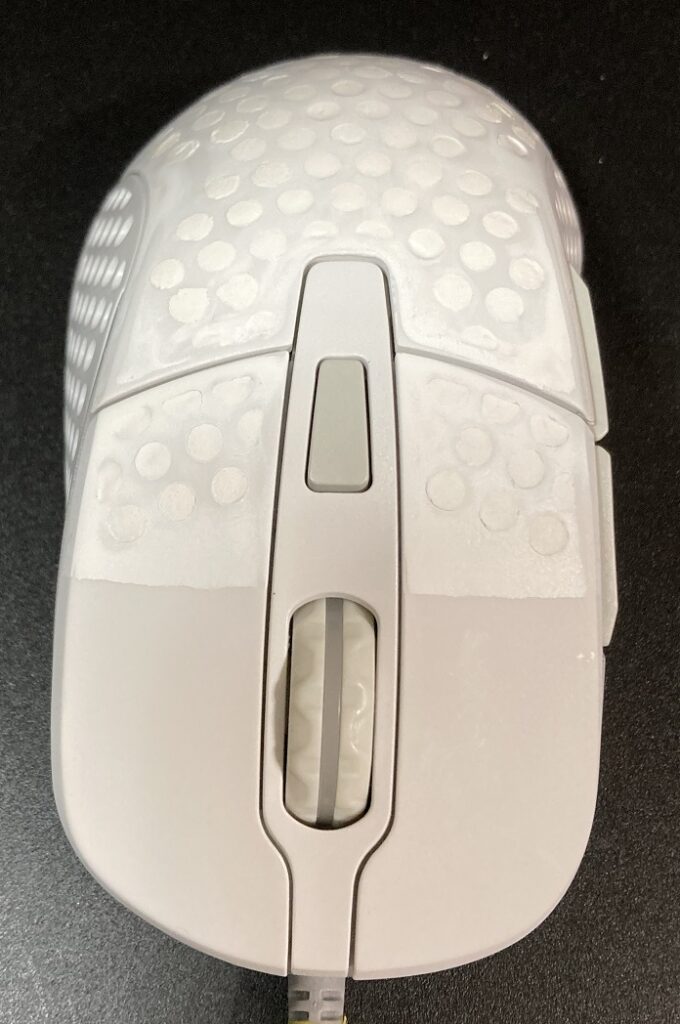

Ninjutso Katana & Microsoft IntelliMouse Optical マウスレビュー

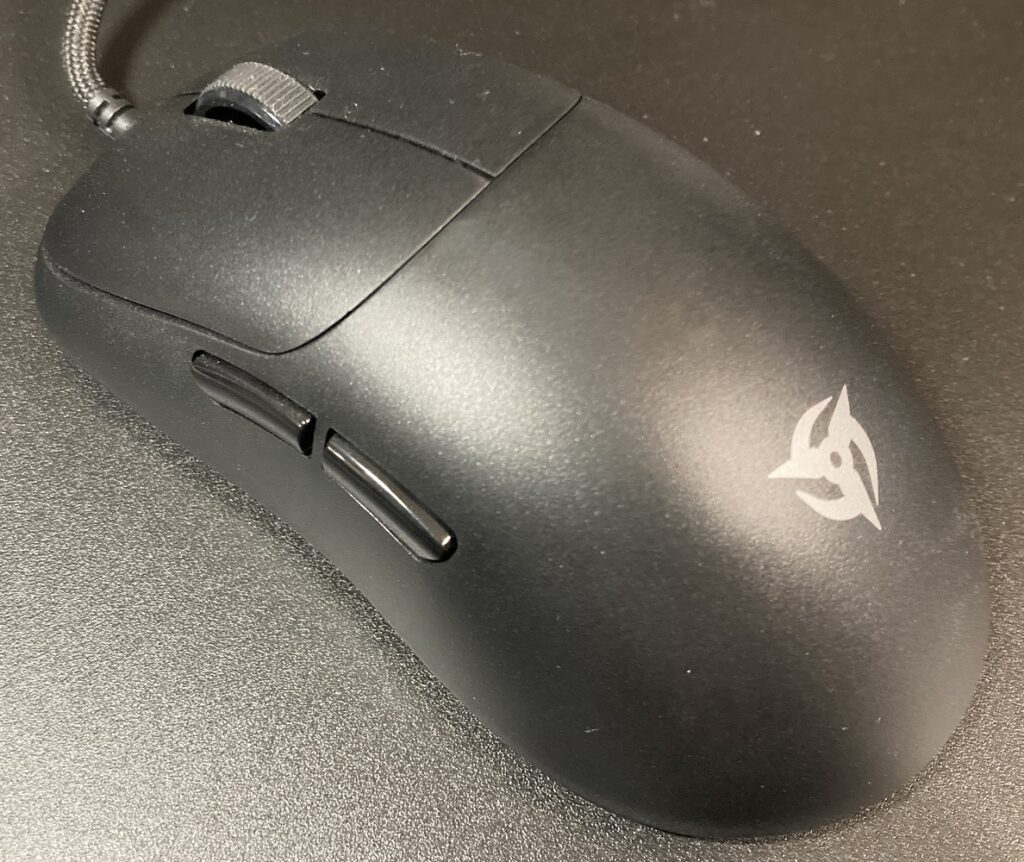

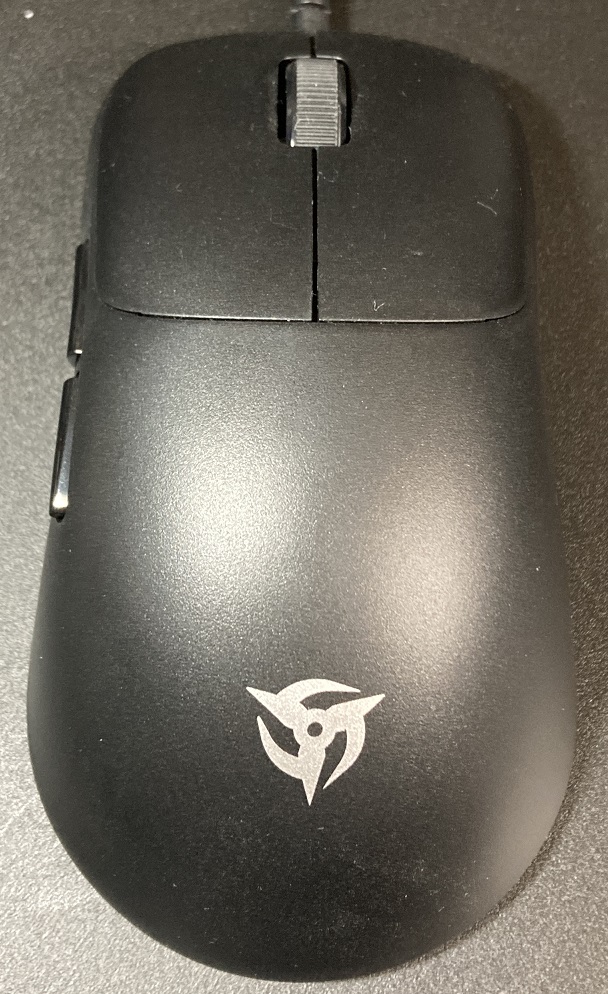

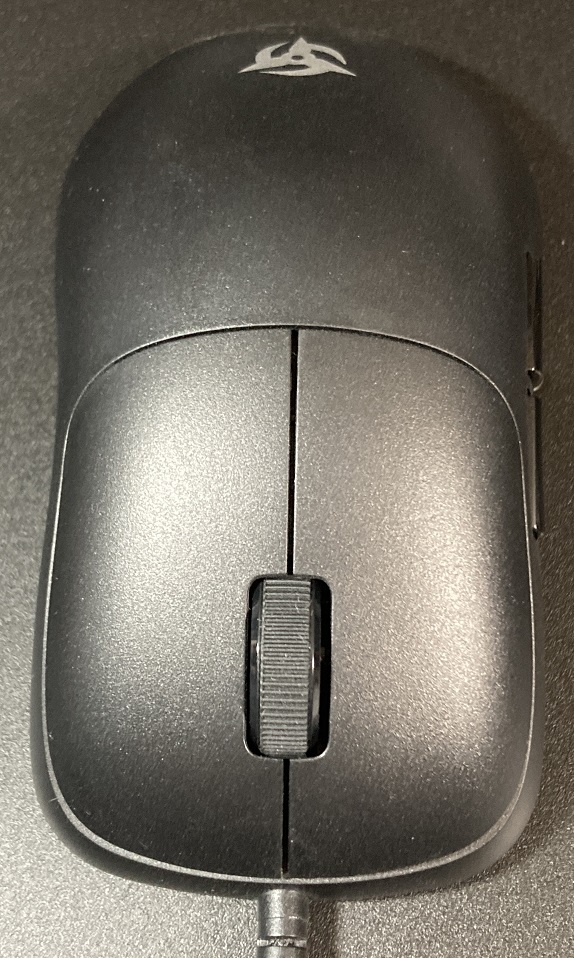

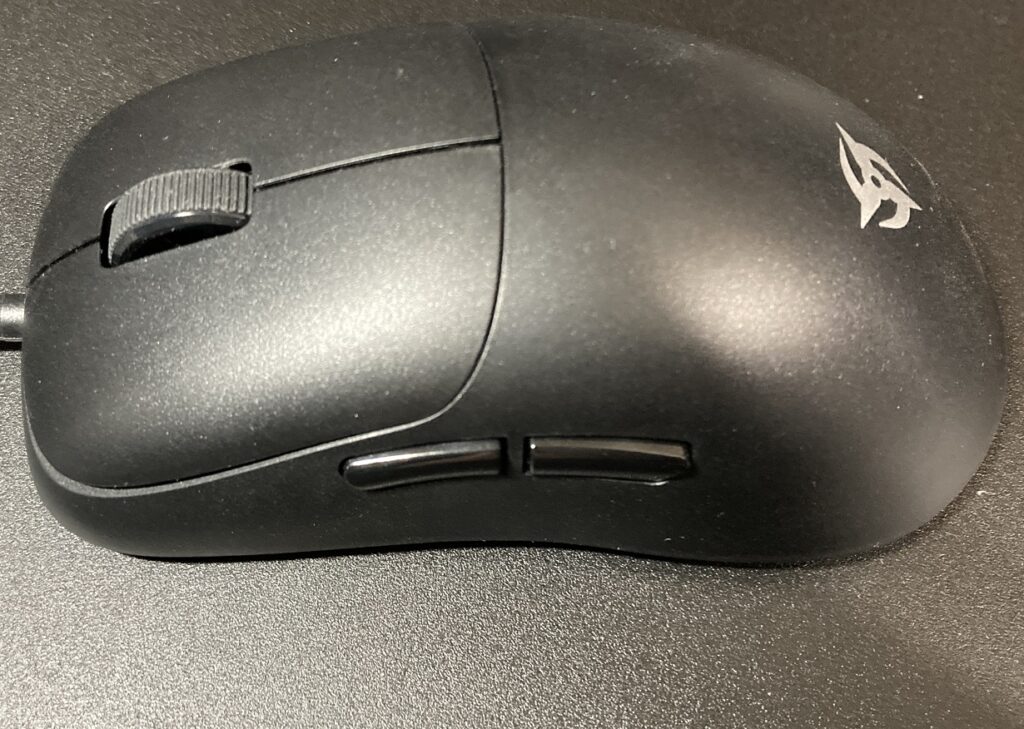

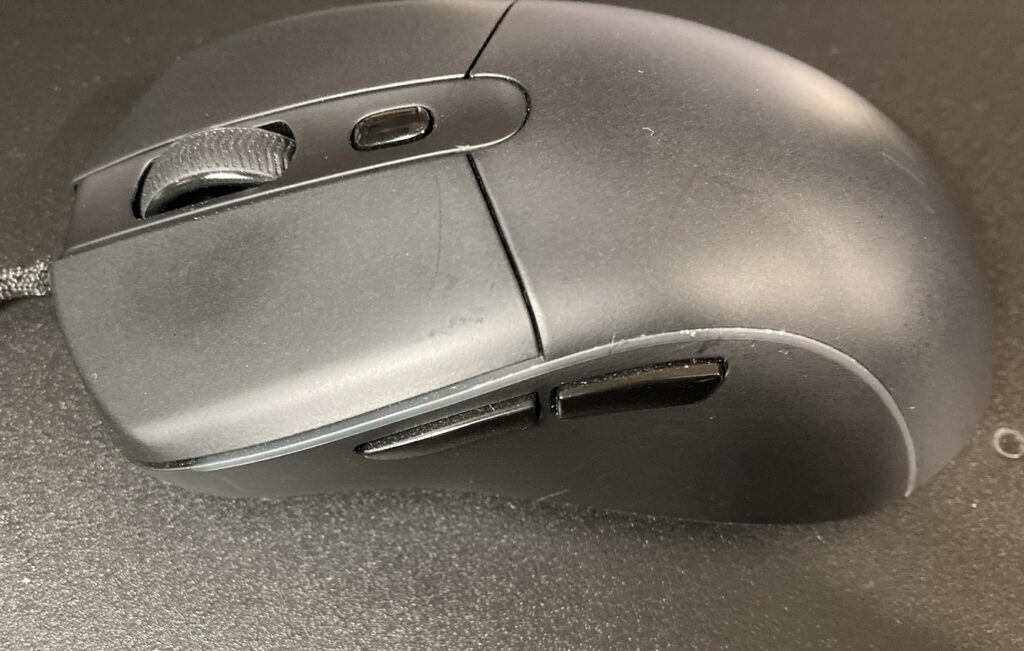

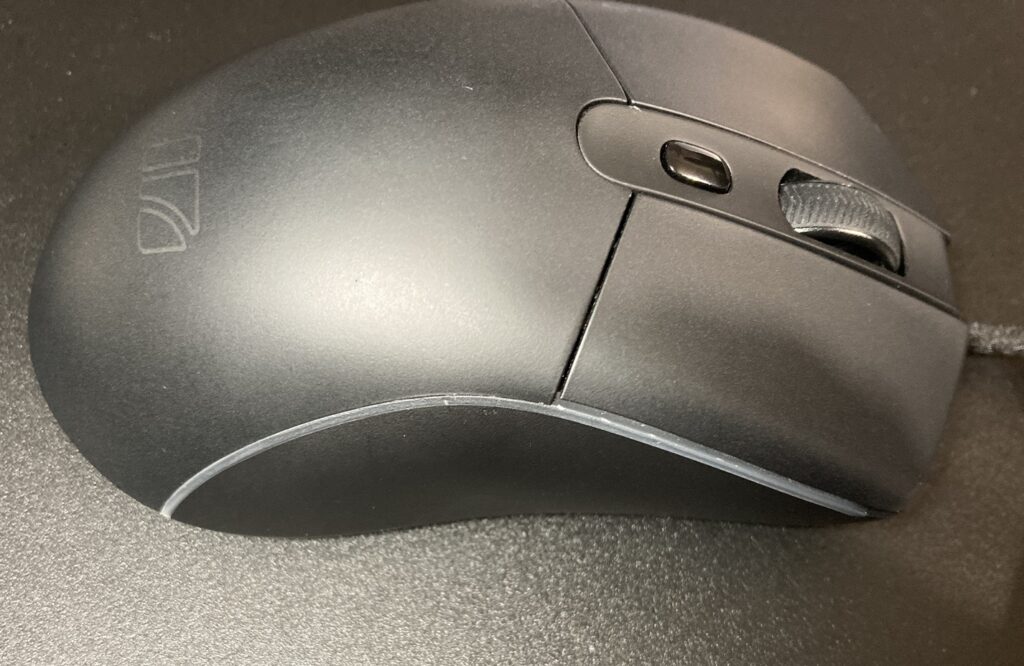

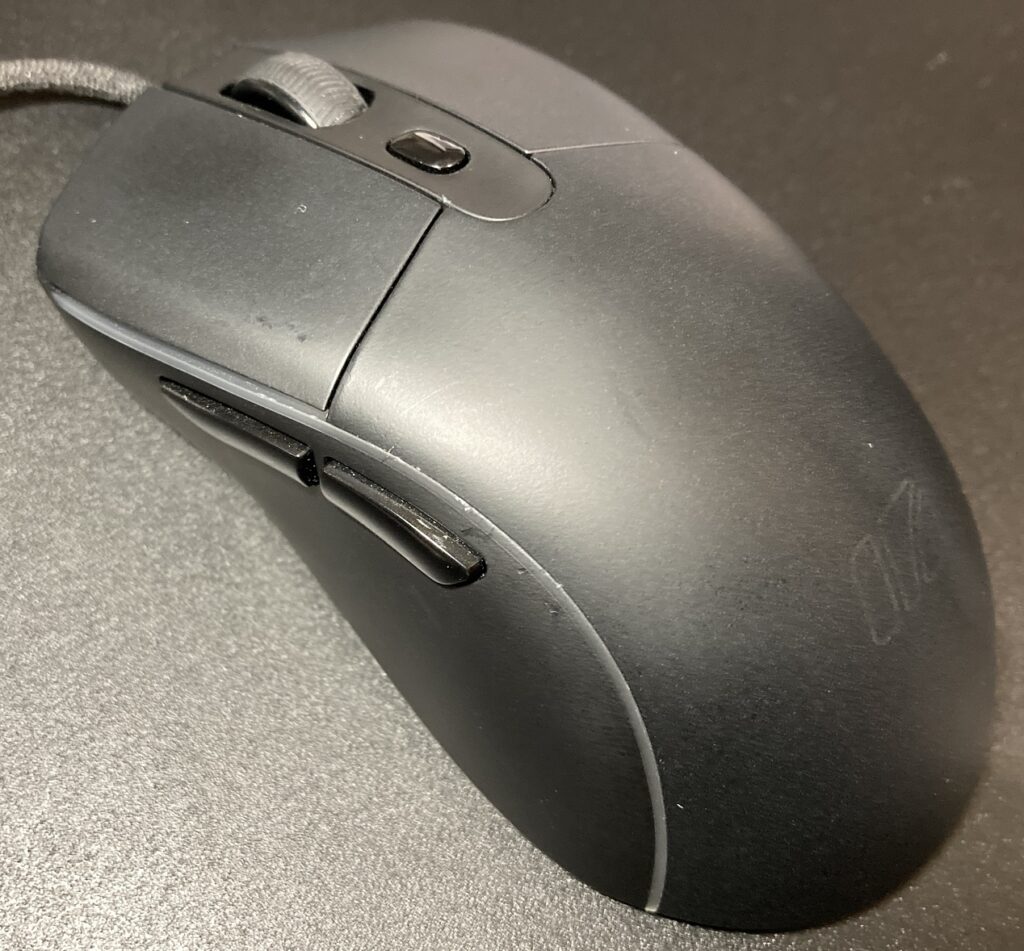

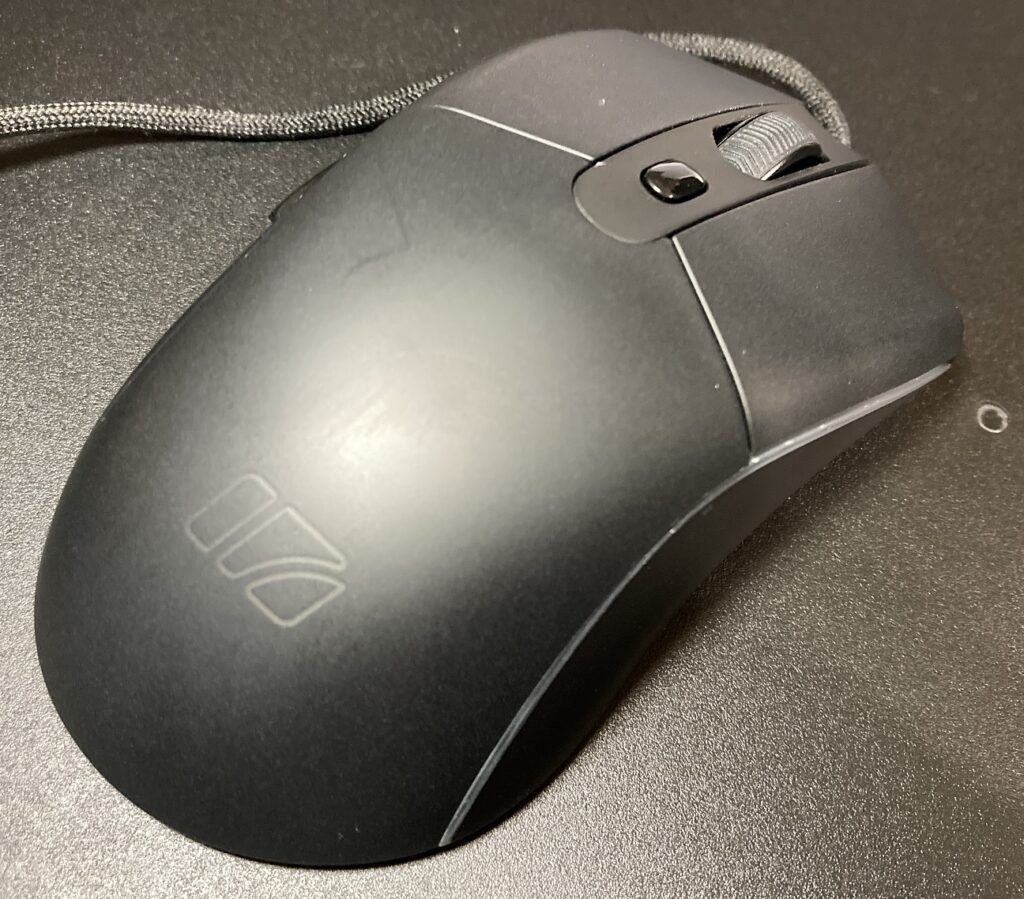

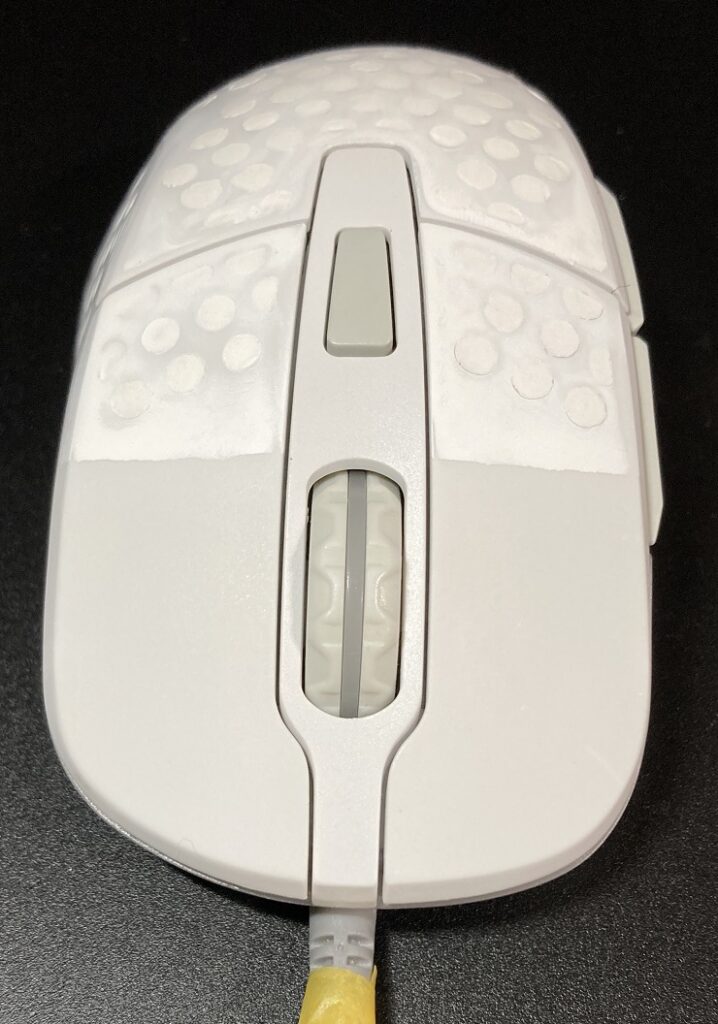

NinjutsoのIMOクローンのマウスkatnaをレビューします

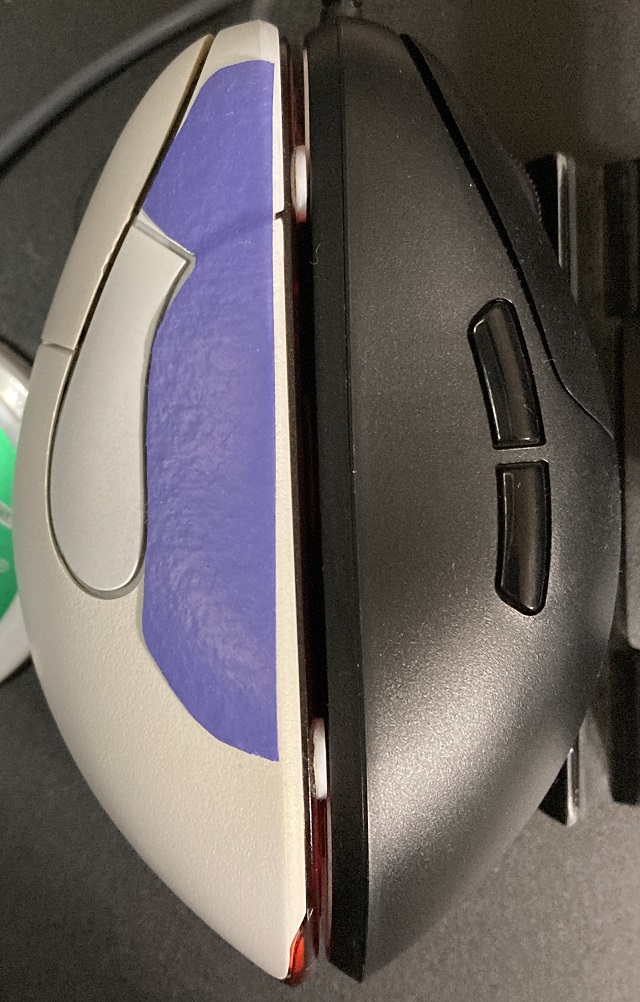

IMOと比較してみてみます。

テーパーな側面が特徴のマウスです。

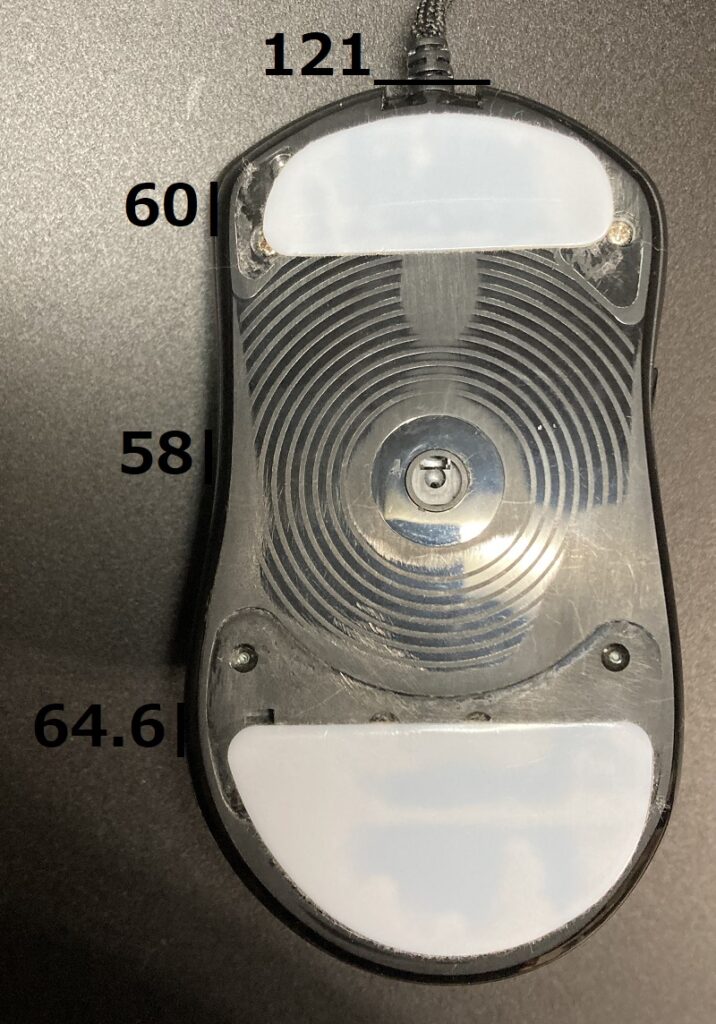

スペック

メーカー ninjutso 形状 左右対称 形状

上下

けっこうIMOに忠実な形状と感じました

横

前後

特徴

- L x W x H mm

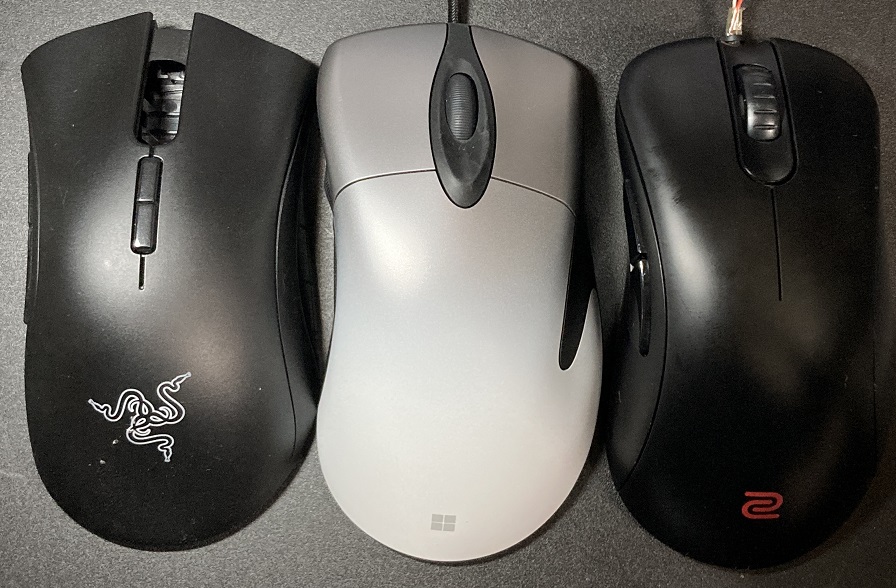

比較

写真

おわり

かなりIMOに近いと思います。

テーパーな形状で指の引っ掛かりがなく逆テーパーなマウスに比べ持ち上げたりがしづらいです。

手を入れ込めずに持つことができます

前の記事:

-

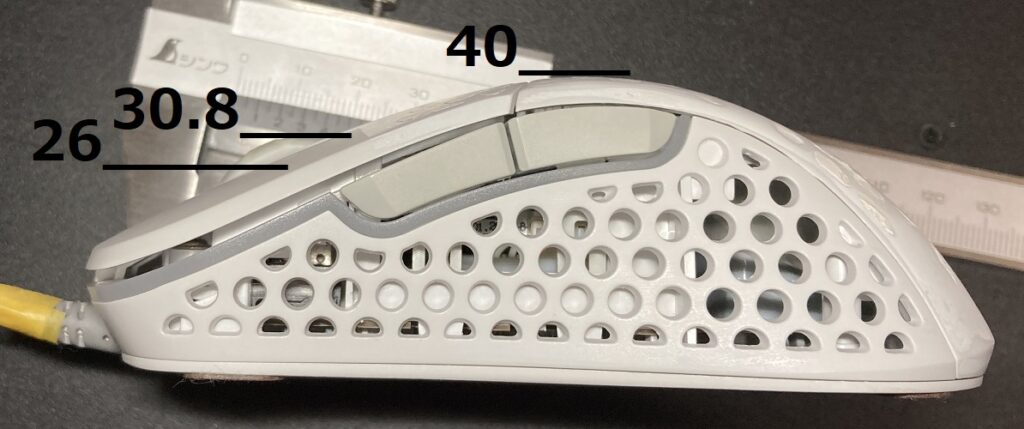

irocks M40E マウスレビュー

irocksのマウスm40eをレビューします。

元はdareuのa900というマウスですがLODが高すぎる問題がありました

シェルコピー品でそういった問題がないのがm40eになります

独特の曲線が特徴の非対称マウスです。

スペック

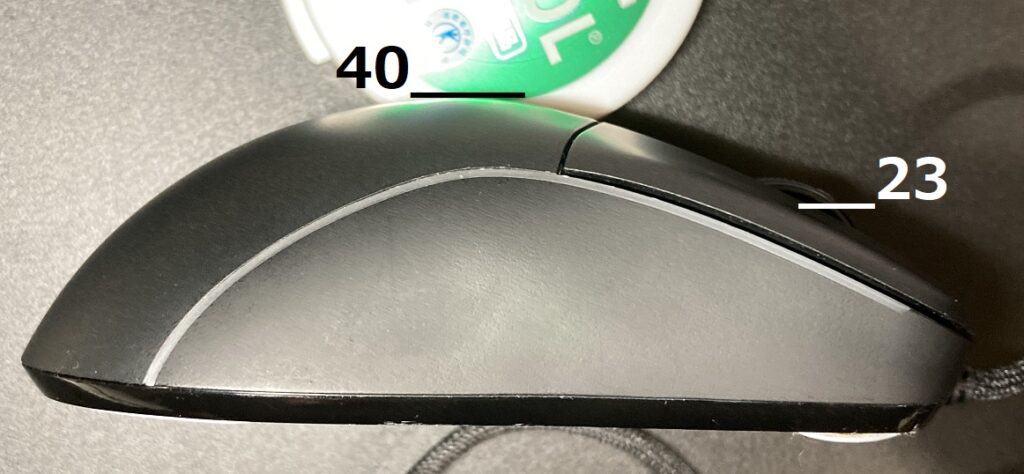

メーカー irocks 形状 非対称 形状

上下

ボトムを見ると一見対象形状にも見えます。

トップから見ると面白い形状をしていることが分かります

横

やや後部に膨らみがあるシルエット

右サイドはec感のあるフロントにかけてテーパーから逆テーパーに変化していく感じです

前後

わずかにチルトしていることが分かります

特徴

- L x W x H mm

比較

写真

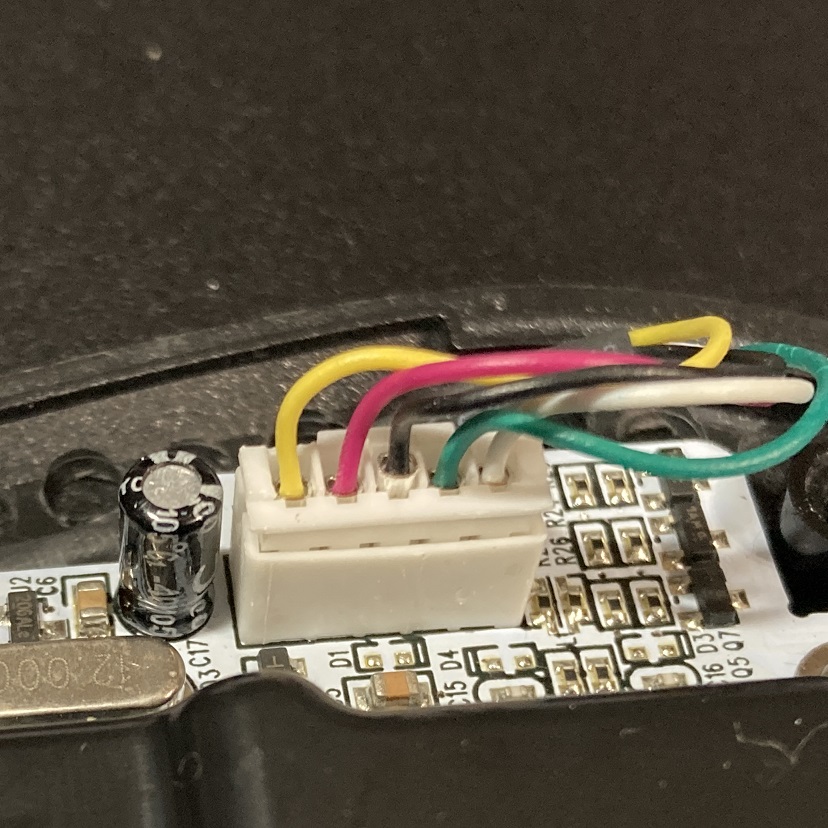

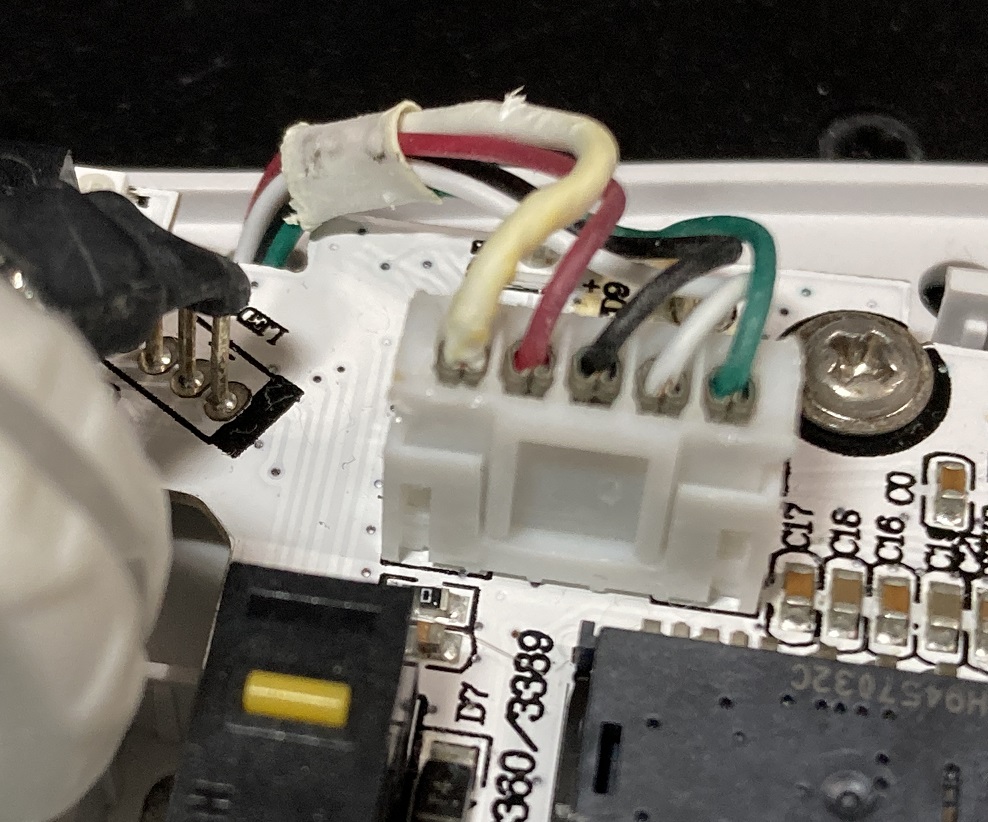

中身

分解

グリップ

面白い形状

razerのような右サイドがフロントにかけて膨らんでいく形状。

前の記事:

-

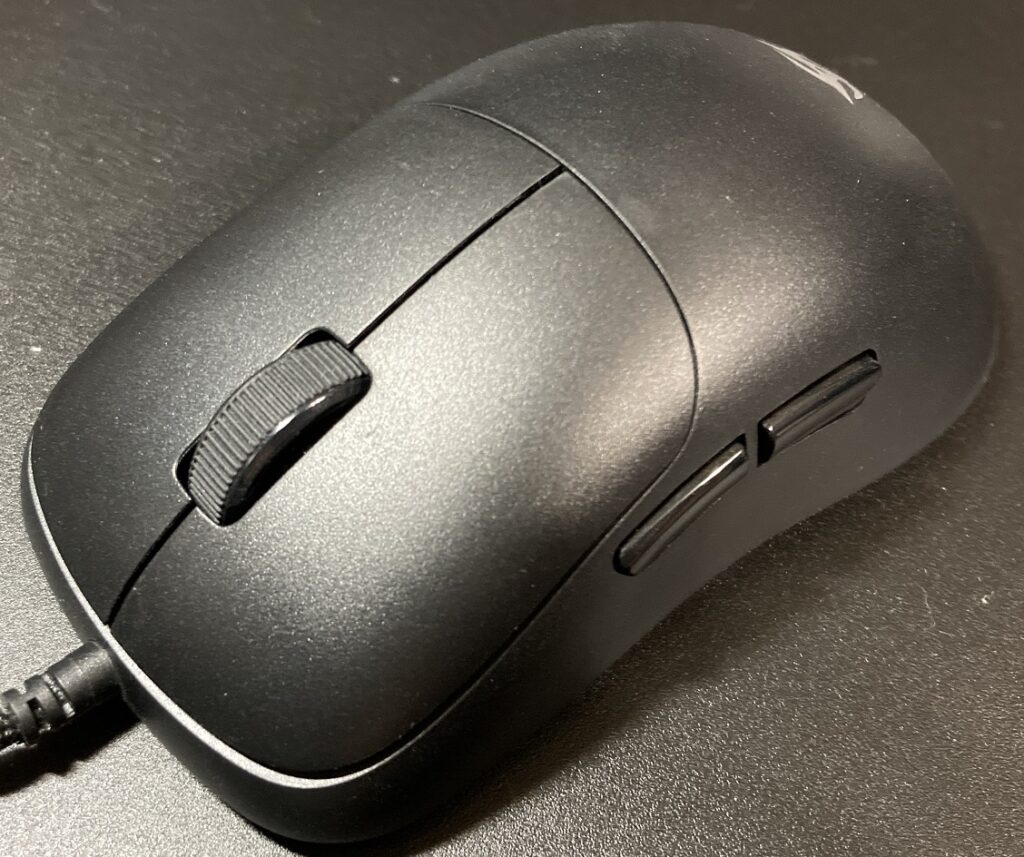

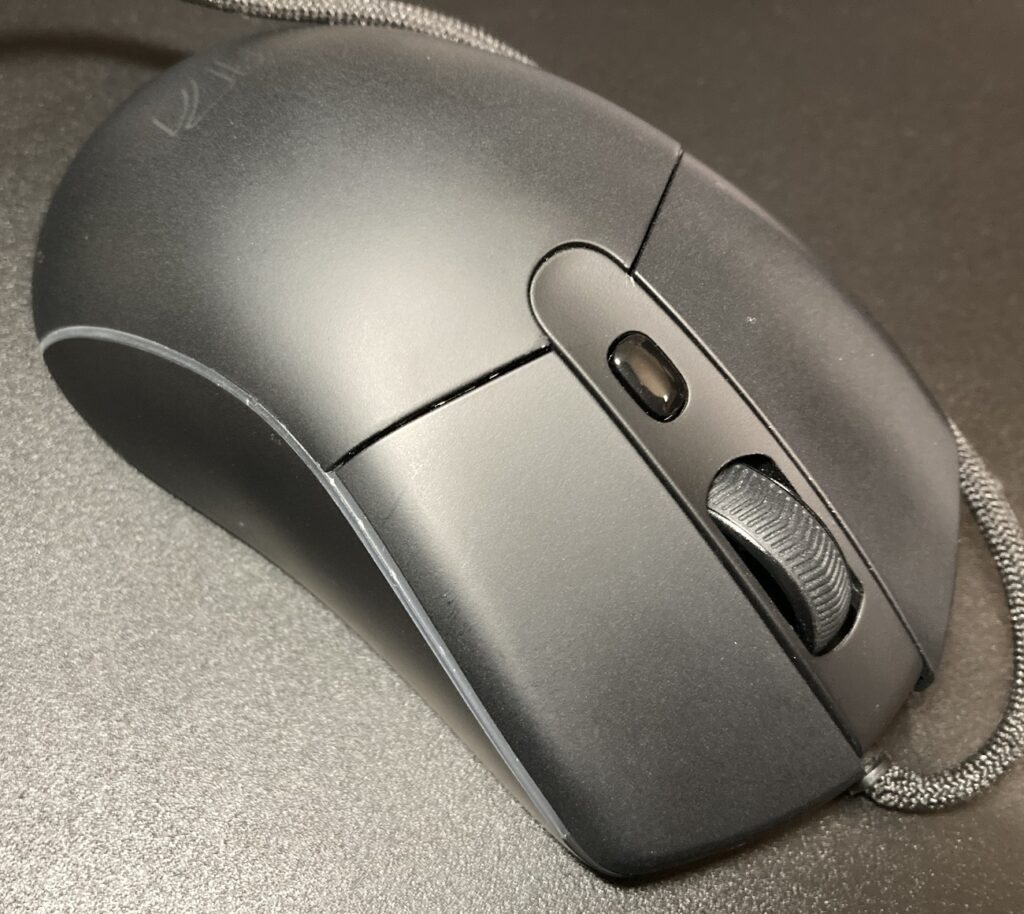

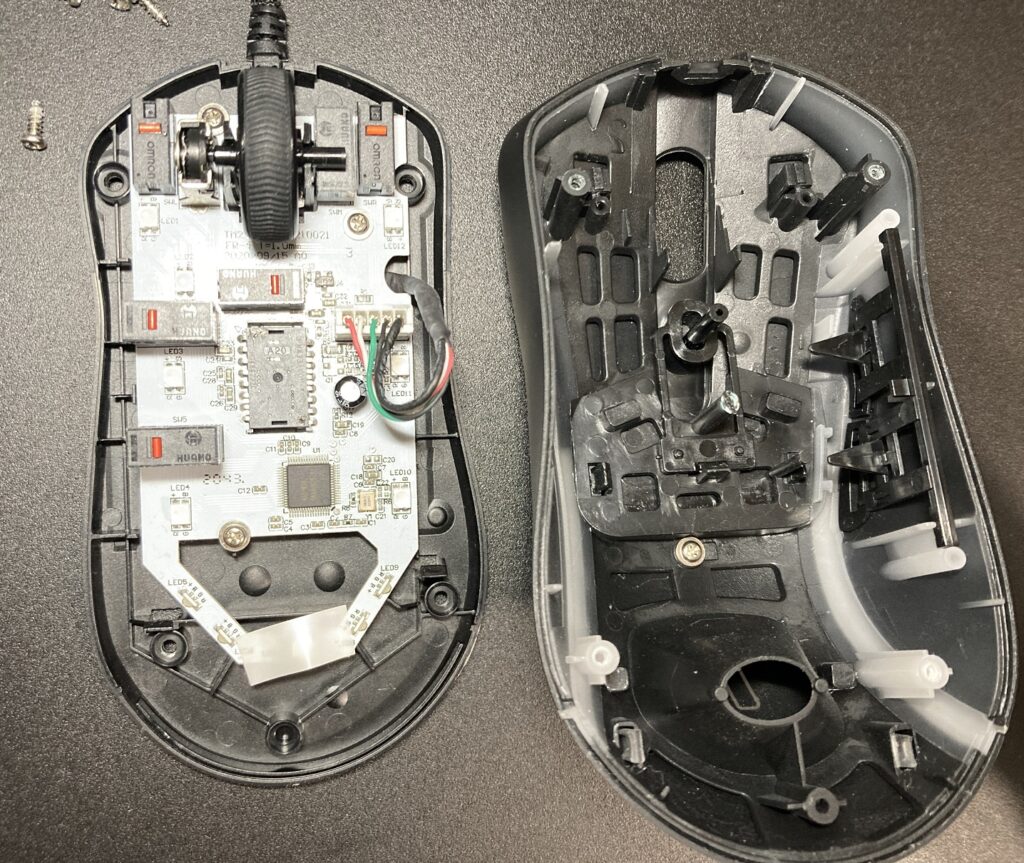

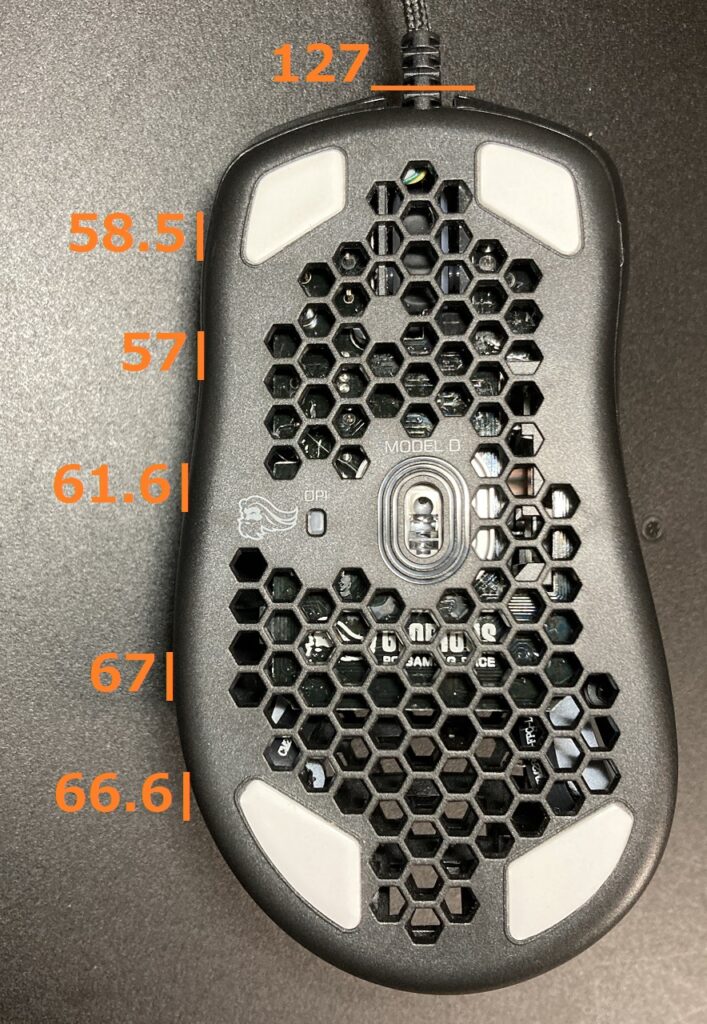

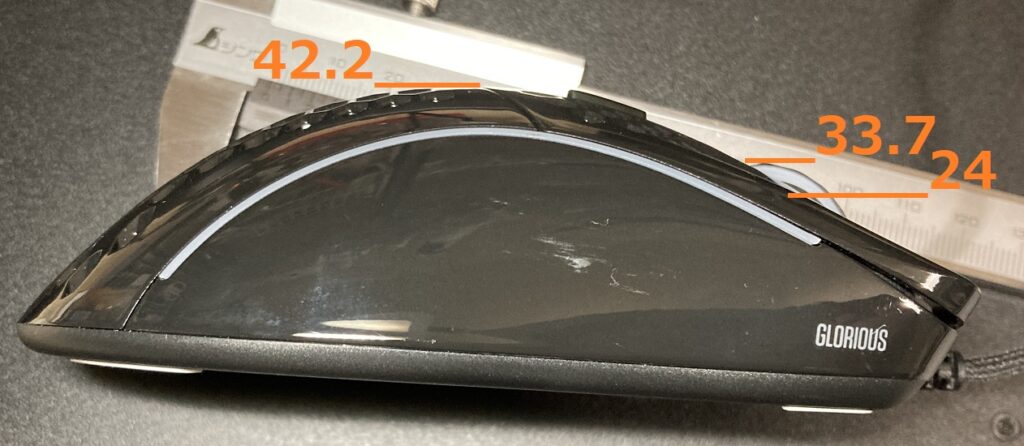

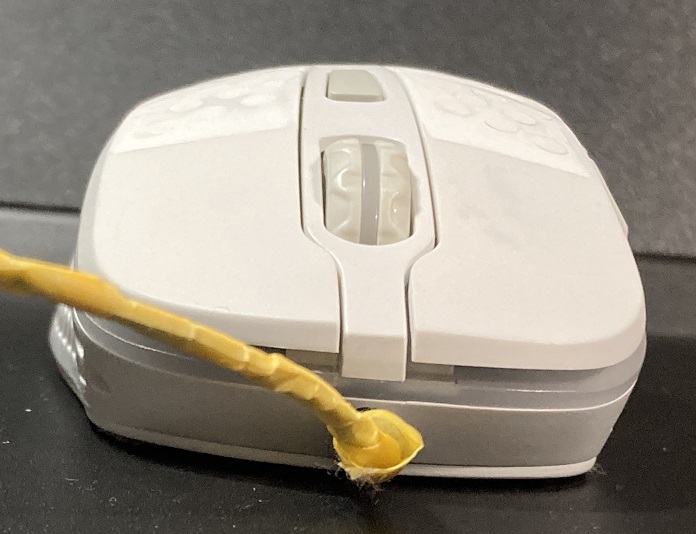

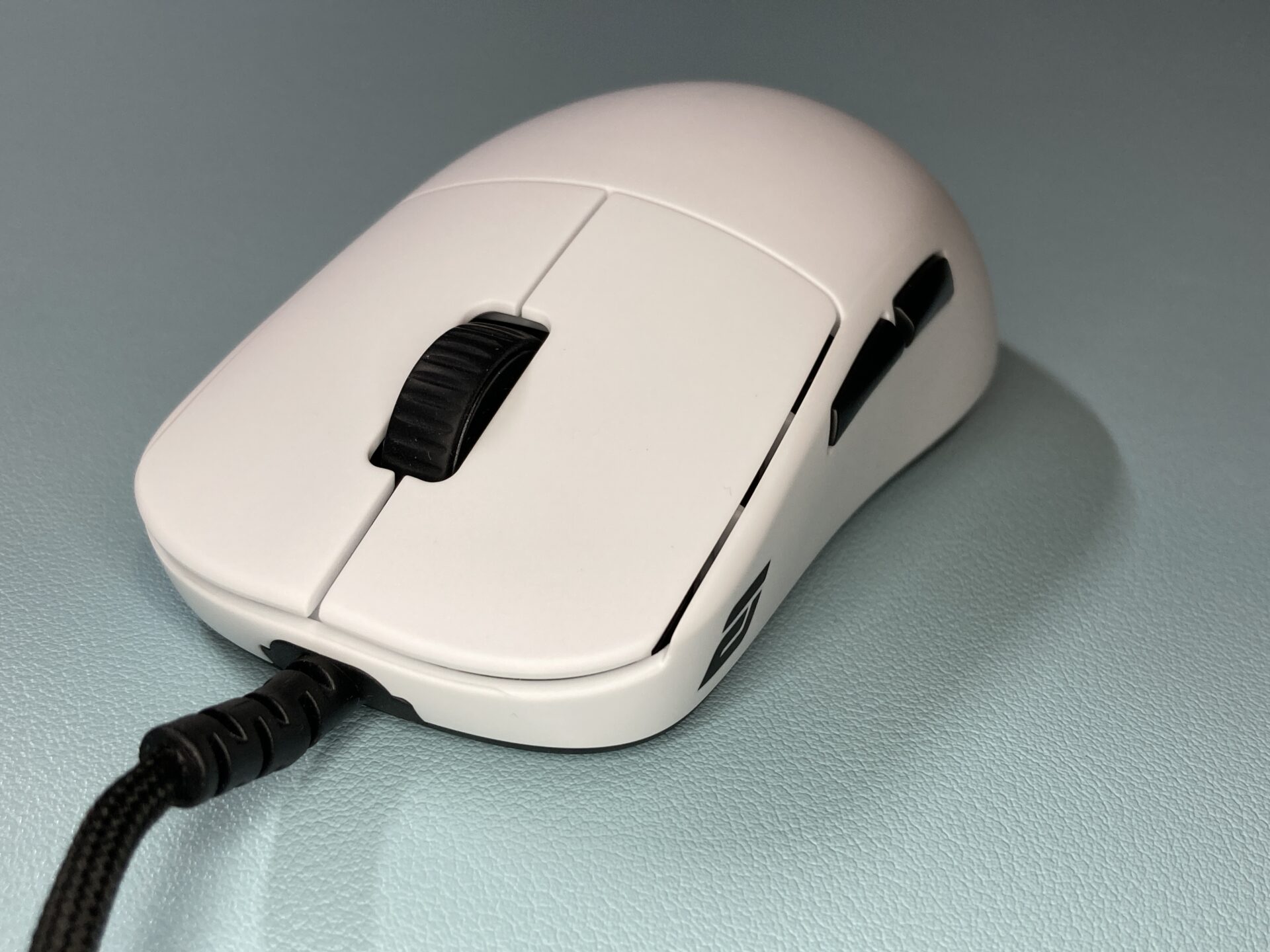

Glorious Model D マウスレビュー

gloriousのマウスmodeldをレビューします。

横幅の比率が小さめのECクローンです

スペック

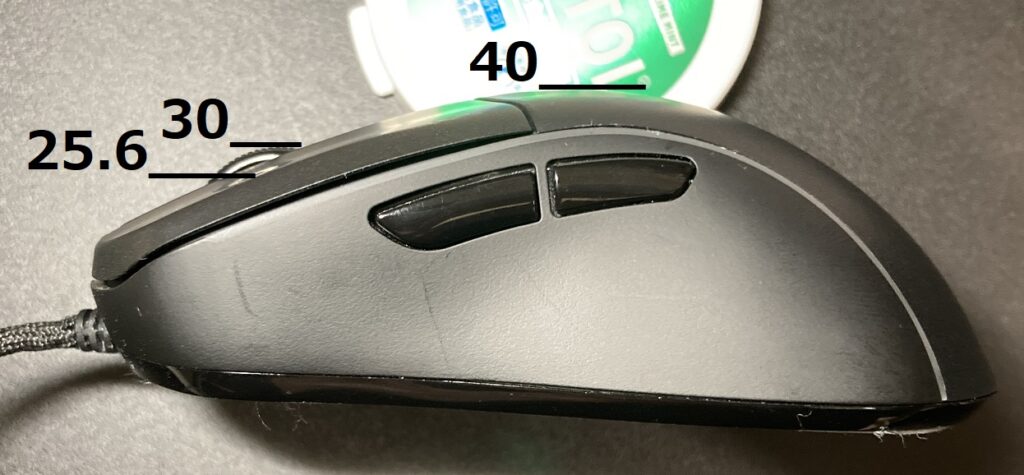

メーカー glorious 形状 非対称 形状

ECな感じ

上下

EC1サイズで幅が狭い

どう見てもEC

横

前後

特徴

- L x W x H mm

比較

写真

中身

分解

センサー

よくある共通汎用ソフトウェアのもの。

1msほど遅延がある

グリップ

サイズはEC1並みで、EC1の横幅を狭くした形状。EC2よりも横幅は広い。

しかしその比率がkとなるだけで、EC2よりも幅が広いにもかかわらず狭いような持ち心地。

私がmodelDの比率に非常にフィットしたのはあるが、とてもバランスよく感じた。

クローン系を試す価値として、この比率のバリエーションによって大きくフィット感がk十鳴る点にあると思う。

EC形状が幅広いなと感じている人にはいい形状と感じるだろう。

ECをそもそも触ったことがない人はまず大元zowieのものを触ることを勧める

クローン元の形状が合わないからと言ってクローン形状も合わないとは限らないのだな。

前の記事:

-

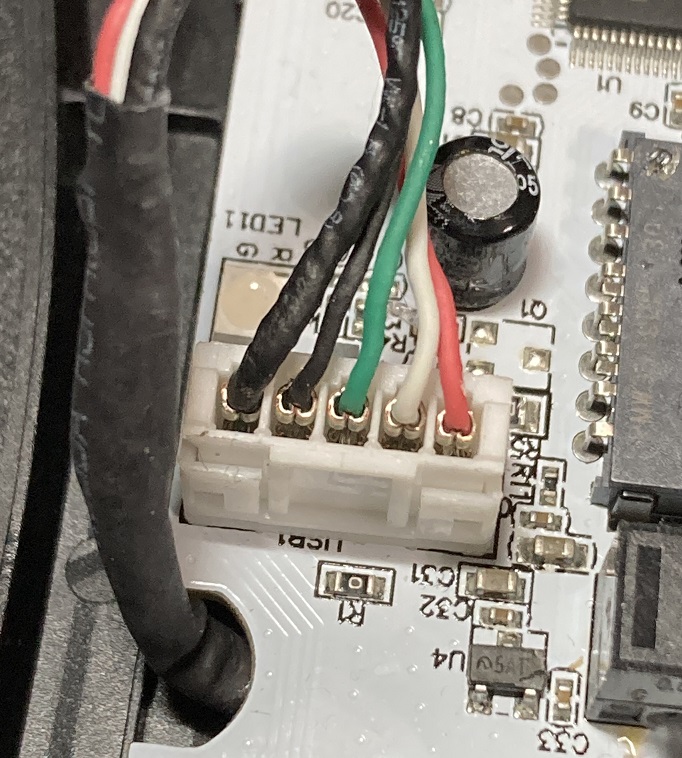

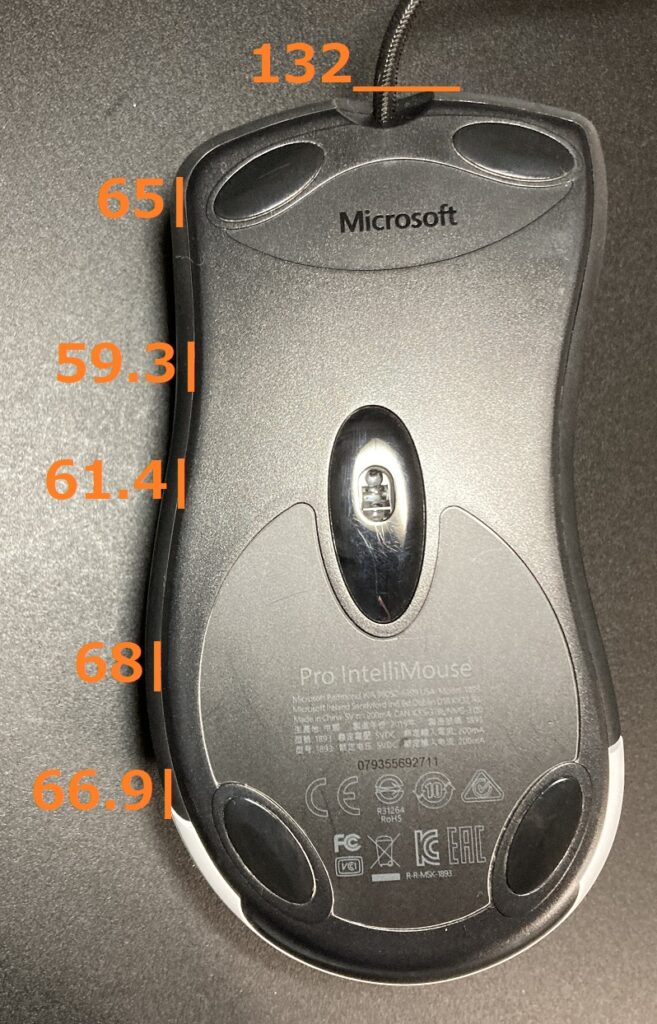

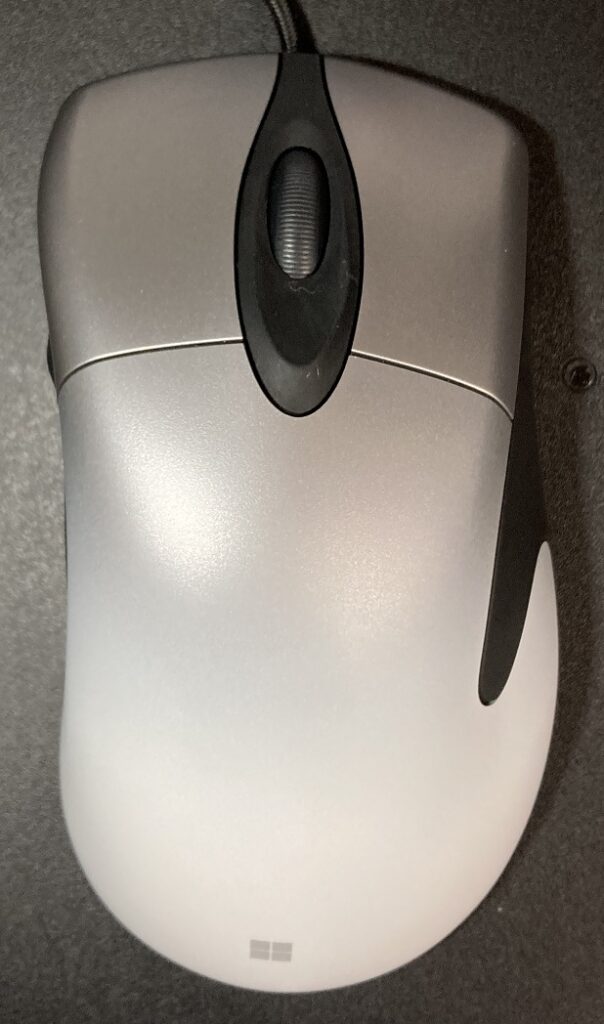

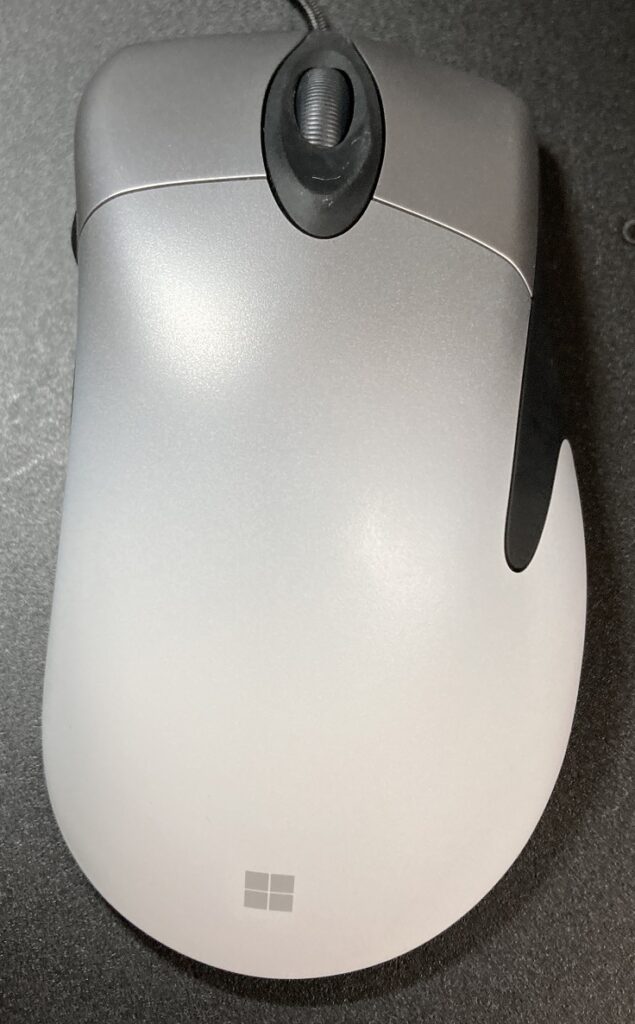

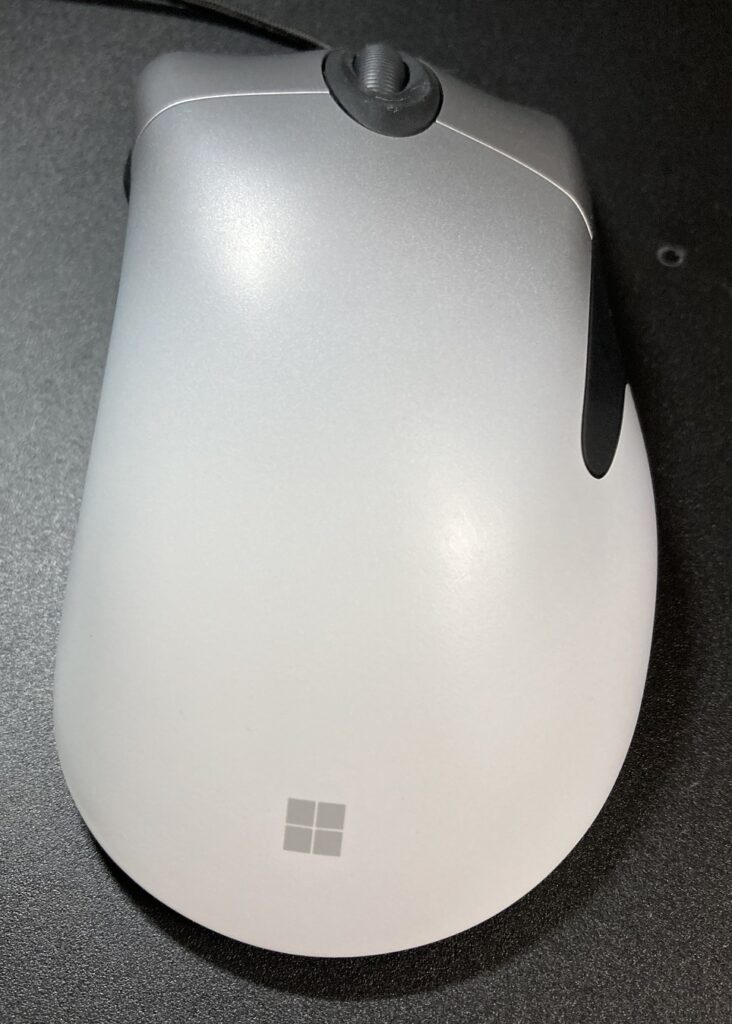

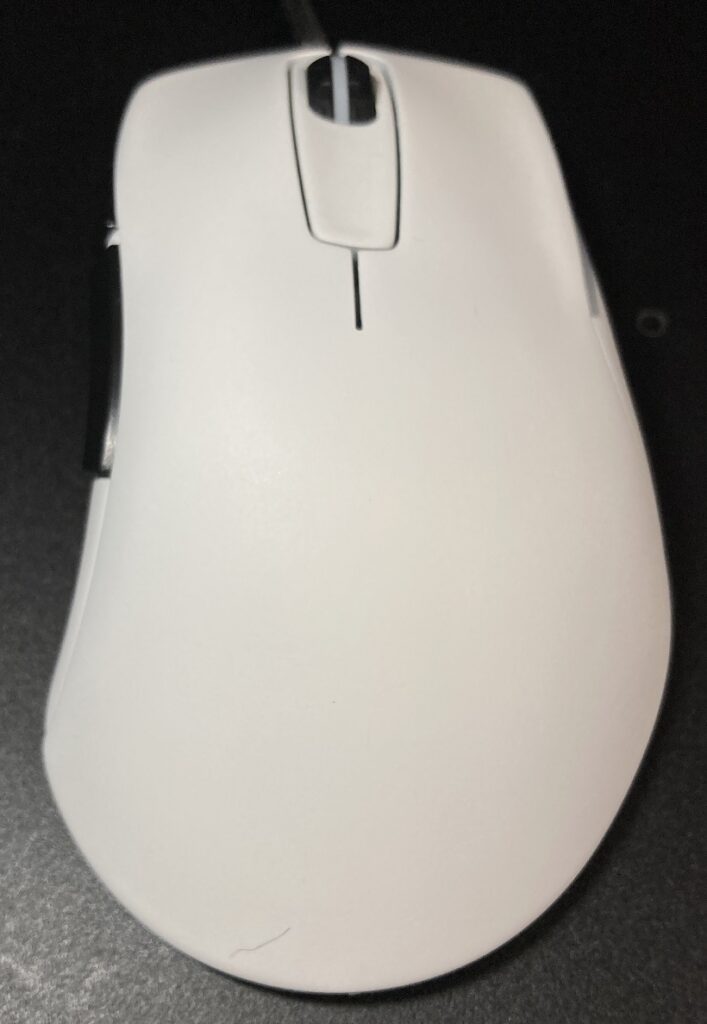

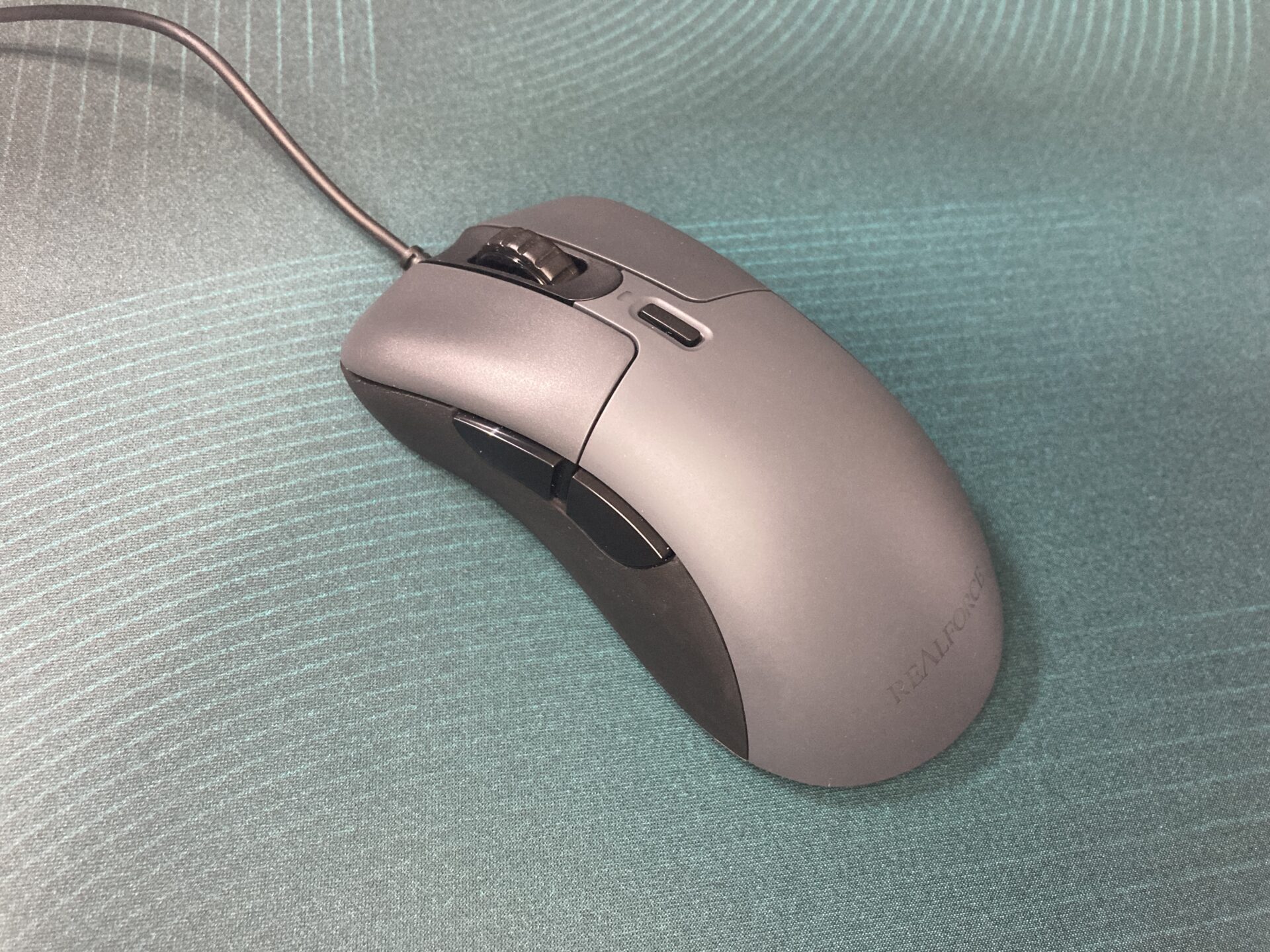

Microsoft Pro IntelliMouse マウスレビュー

マイクロソフトのマウスプロインテリマウスをレビューします。

よくいうIEクローンのIEの部分です

数あるエルゴマウスの諸要素が集まっており面白い形状です

スペック

メーカー ms 形状 左右非対称 形状

上下

でかい重い

うねるような曲線をしている

フロント部分はやや逆テーパーになっている

横

中央当たりのTOPにかけて尻からなだらかに上がっていく形状

前後

右サイドがやや段になっている。

左寄りのトップで強く盛り上がっている

特徴

- L x W x H mm

比較

写真

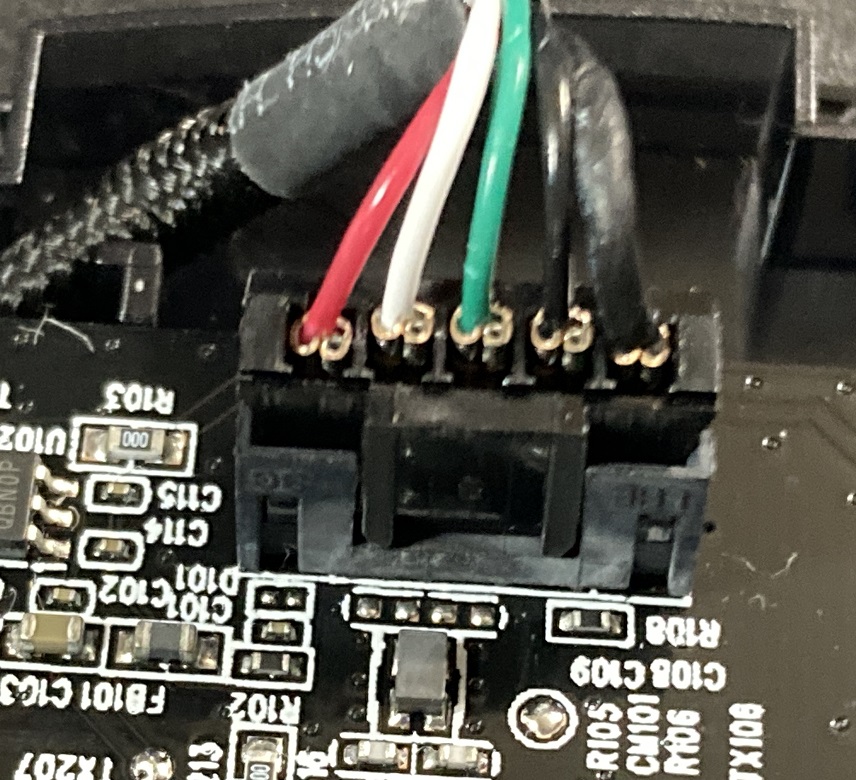

中身

分解

ピンアサイン おわり

でかくて重くてクリックも重くて実用的ではないがいい形状

中華にie寄りのieクローンがいくつか出ているがサイズ感が小さすぎてieを体験できるかというと微妙なのでやはりIEってなんだよとなったらこれを触るのがよさそう

なんでもIEクローンというのはどうなんだとは思いますがIEのどこかしらの要素が含まれているのでクローンではないとも言い切れないのが

前の記事:

-

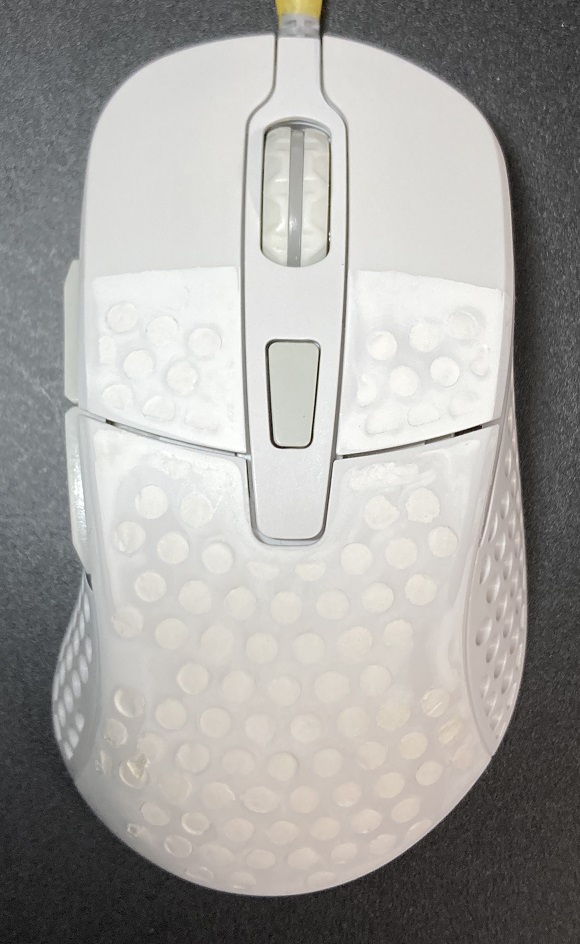

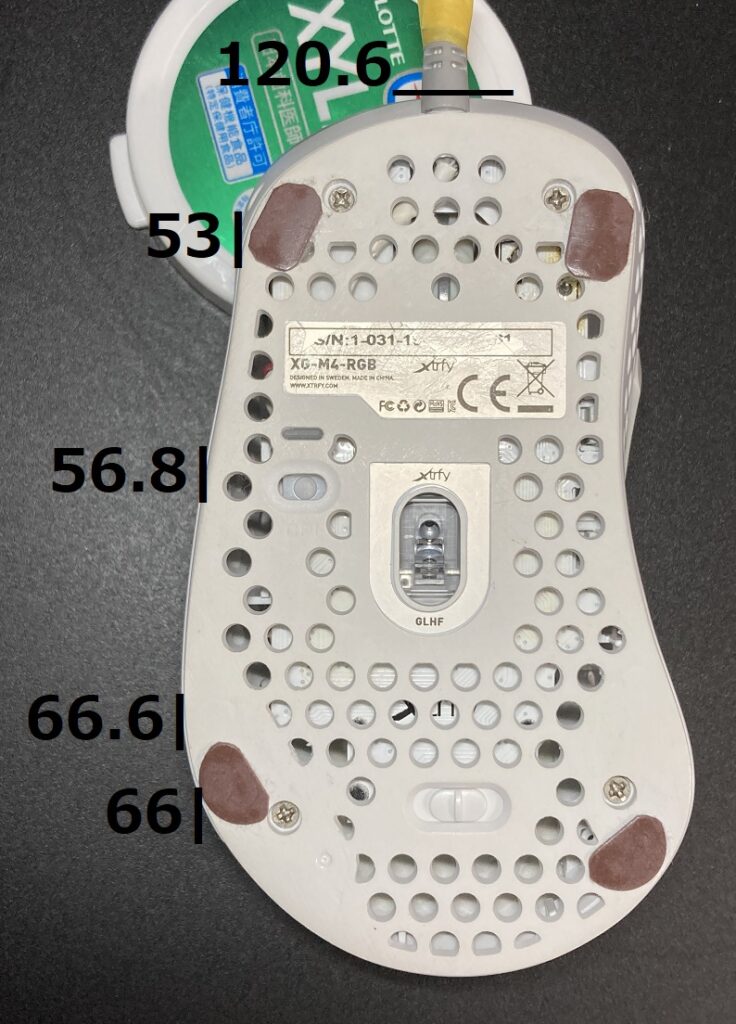

Xtrfy M1 & M4 マウスレビュー

xtrfyの非対称マウスm1とm4を紹介します。

スペック

メーカー xtrfy 形状 左右非対称 形状

上下

ともに右サイドが膨らんでいます

M4はM1を縦に縮めたようなシルエット

横

M1はのっぺりしているのに対してM4は全長が短くなり背が盛り上がっているように見えます

前後

M1へべたっとしたECのようなシルエットをしていますがM1はカクカクしています

右サイドフロントは逆台形になっています

特徴

- L x W x H mm

比較

写真

おわり

系統が異なる感じもありますがM1からM4に受け継がれている要素も多いですね。

非対称形状ですがそこまでチルトグリップを強いられない面白い形状です。へこみが少ない形状です

xtrfyはシェルが微妙でクリック感が微妙です。新しいモデルはgm8.0を採用してます

M1はラバーグリップが、M4は穴が微妙。

前の記事:

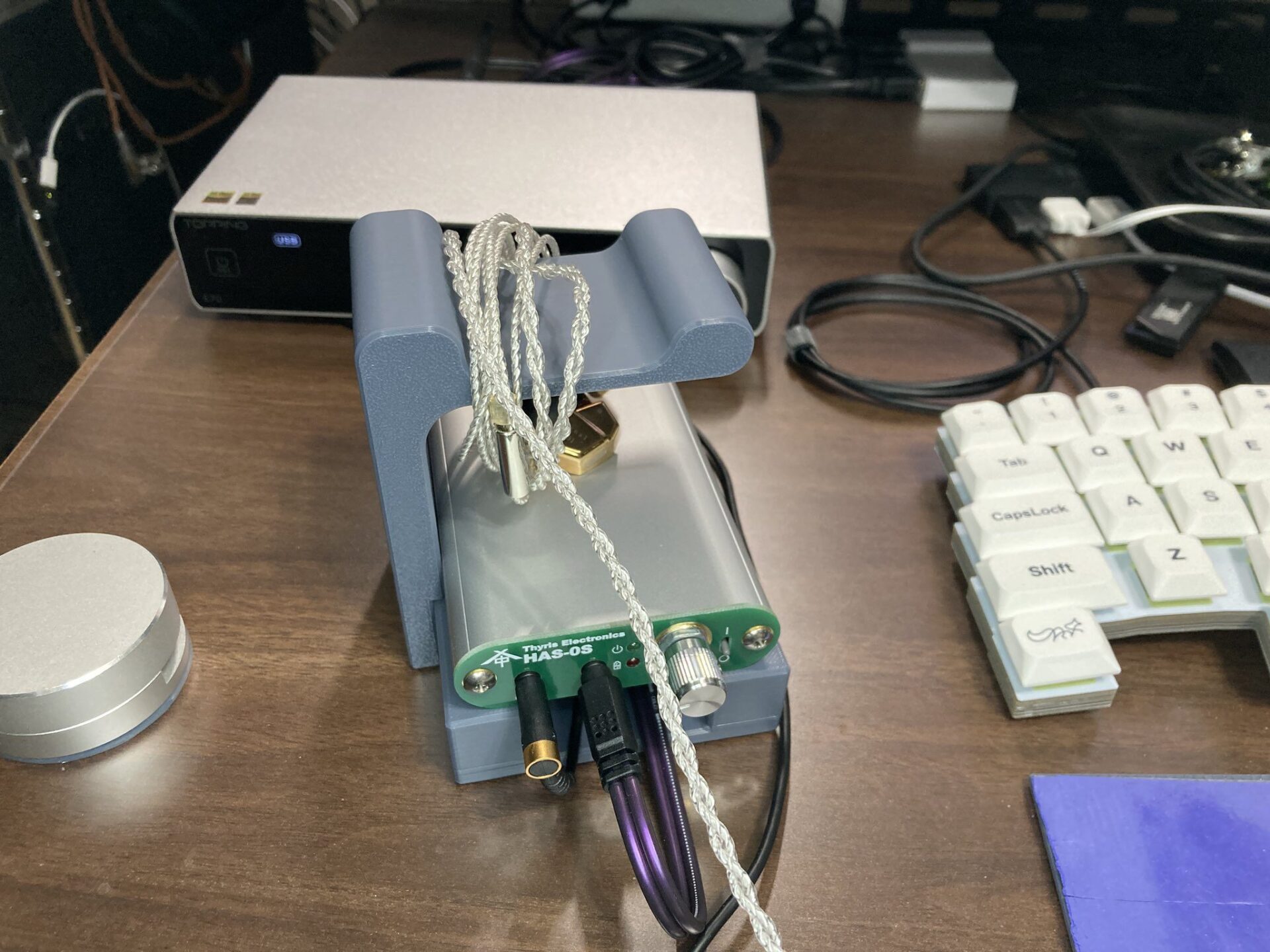

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

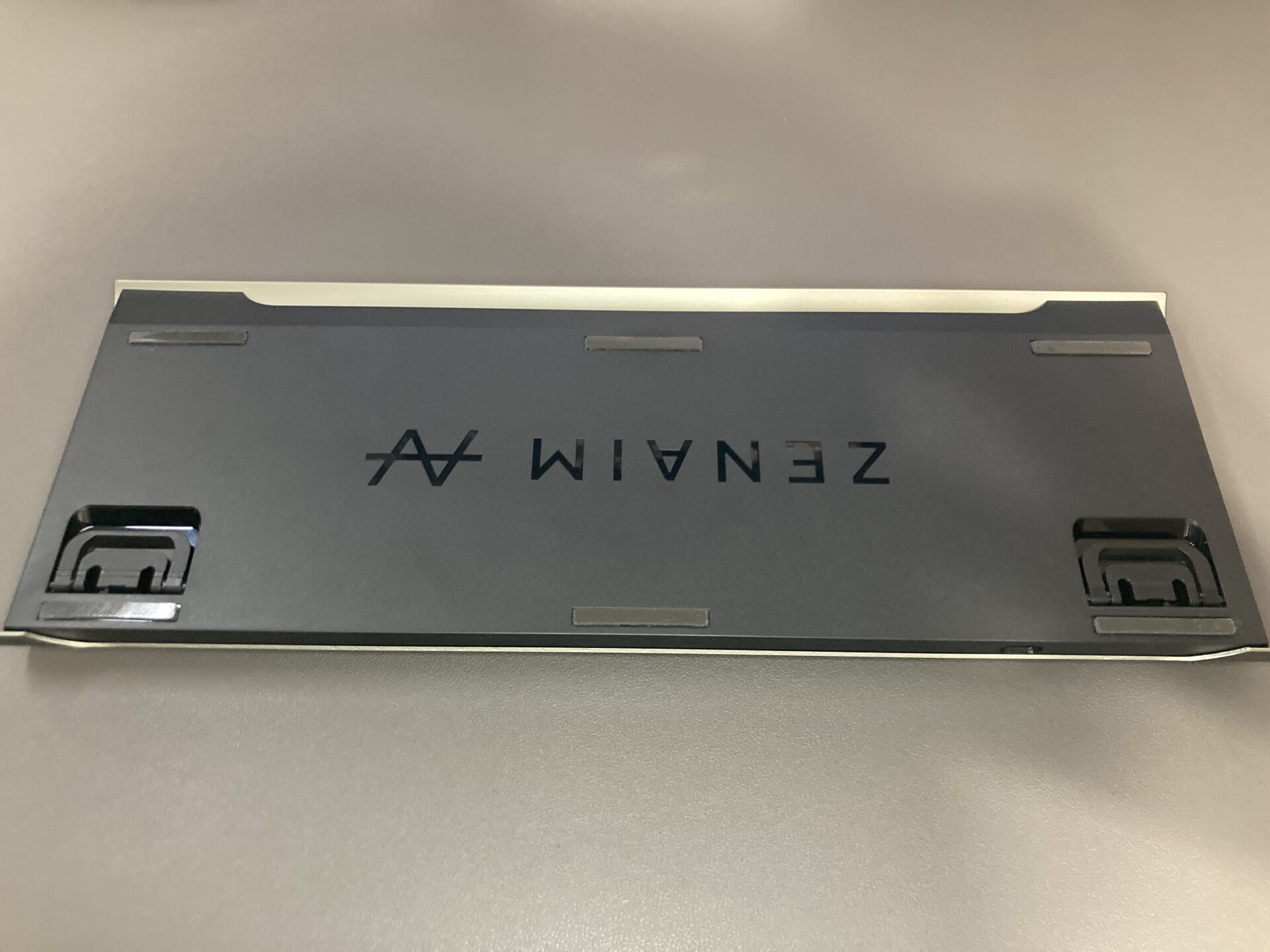

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)