- Home

- 一覧

-

ZOONEX 昇降式デスク レビュー

ZOONEXから発売されているこれ一択シリーズ・昇降式デスクを紹介します。

安価ながら昇降式で高さにこだわりのある人は一つ検討してみてはいかがでしょうか。

なかなか他にないデスクなので刺さる人は一定数いるのではないかと思います

概要

公式サイト ZOONEX デスク これ一択シリーズ昇降式デスク 価格 15,800円(100cm)、19,800円(120cm) 方式 手動昇降式 キャスター 50~78cm 固定足 45~73cm 天板 100 or 120 x 60cm

出典:https://zoonex.net/ 設計思想がいまいち理解できない部分はありますが、総じて今までになかったタイプのデスクで既存デスクが合わなかった人は検討しうると思います。

既存の安価な手動昇降式デスクはねじ止めの穴位置を変えることによるI字脚タイプが多いですがこちらは口字タイプで無段階という特徴があります。

無段階の昇降式デスクで机の高さを微調整したいゲーマーの方など。

組み立てはややめんどくさ(難易度でなくシンプルにめんどくさい)く、見た目もノブなどダサいためデスク機能に興味がない人は避けた方がよさそうです。が機能性を重視する人は面白さを感じると思います。コストカットしつつ機能性を付加しています。

天板周りの重量が重くバランスが上に偏ってアンバランスです。公式は脚部にウェイトを推奨しているようです。

昇降幅が広く脚は固定とキャスターとで選択することができ様々な場面に使用できます。天板は大き過ぎず小さすぎないサイズで何とも言えません。(人にもよる)

価格のための妥協点と尖った仕様で好みは分かれる製品とは思いますが、マッチする環境にはたしかにあり面白い、安価な昇降式のデスクです。

組み立て

こんなんで届きます。重いですと書いてありますがほぼほぼ天板周りの重量です。

購入したのは120cmの大きいほうの製品です。

開封するとこんな感じ

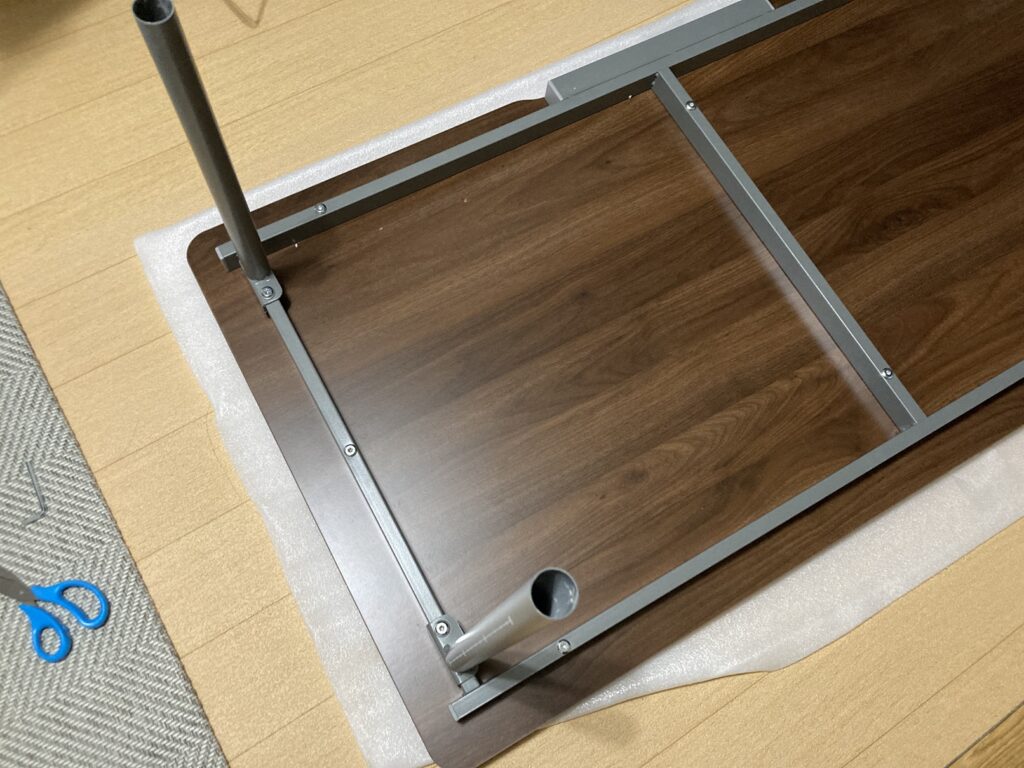

天板裏のフレームが箱出しで既にねじ止めされています。楽でいいですね。組み立ては脚部だけです。

画像天板上側、モニターアームを固定する箇所に棒がついていますが、これがこだわりで「雨カンムリ型耐震溶接フレーム」というそうです。

天板+フレームの厚さをモニターアームのクランプで固定することで天板のみを挟むよりも安定するそうです。

みんな自分で端材用意してやってると思いますが、何も考えず使いたい人にはうれしいでしょう。

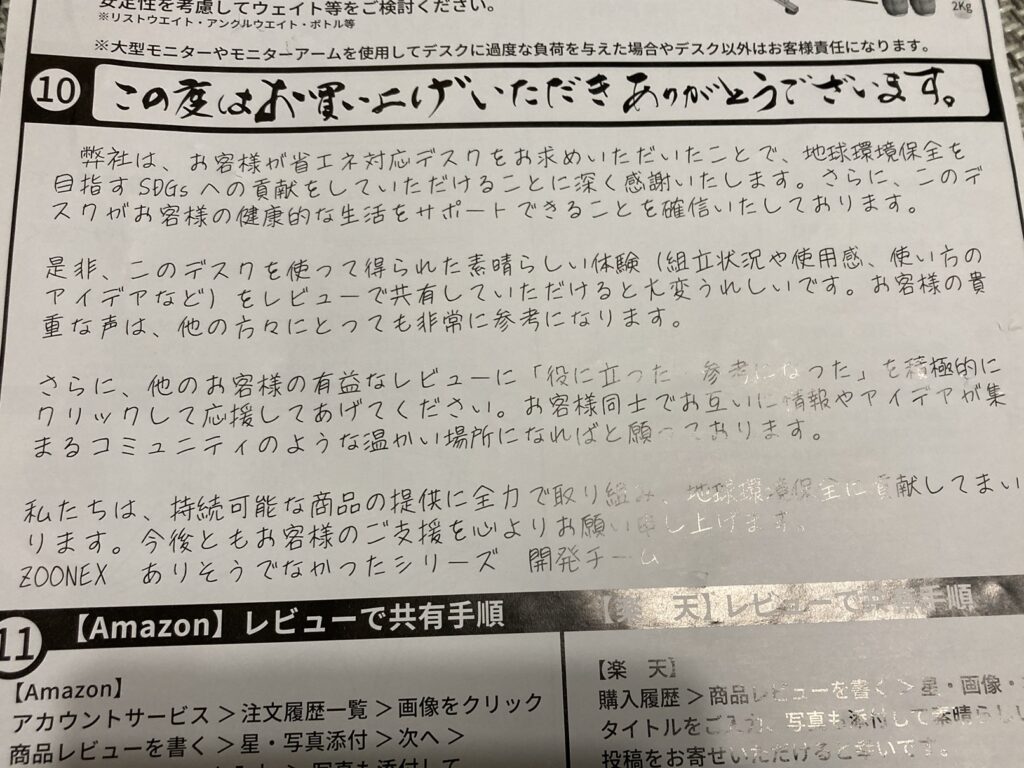

取説。SDGsらしい。今となってはもう死語だよなあ

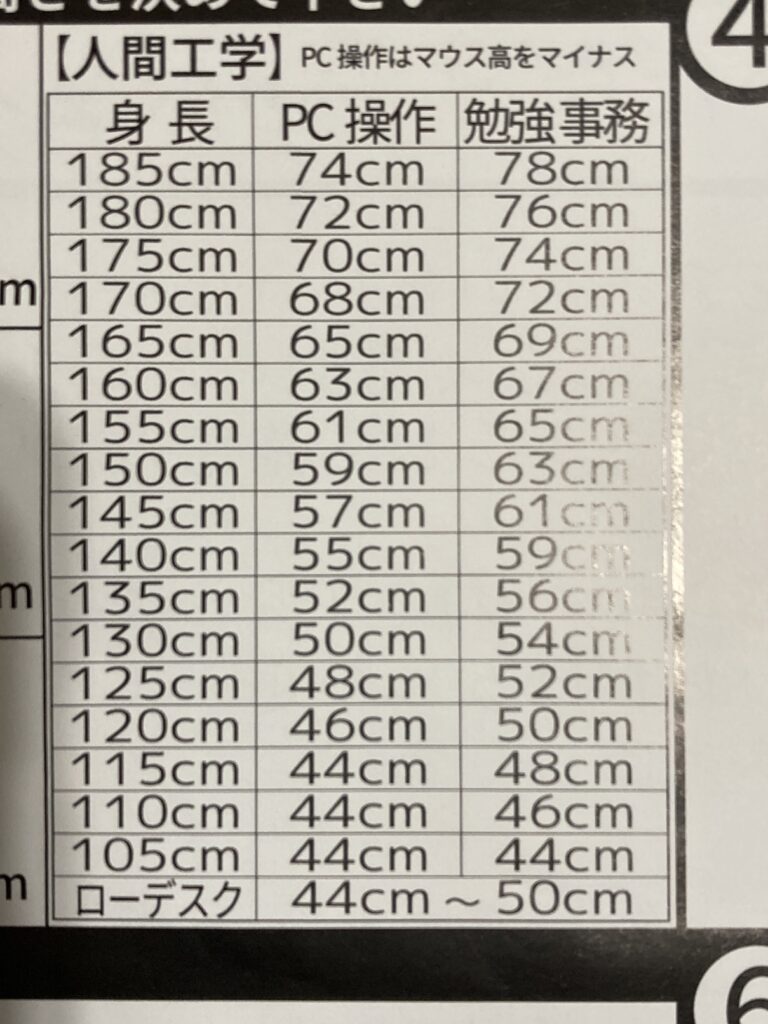

昇降式ということはそれすなわち人間工学ということですね!

私は63cm教です。

グローブついてきます。穴空いてます。

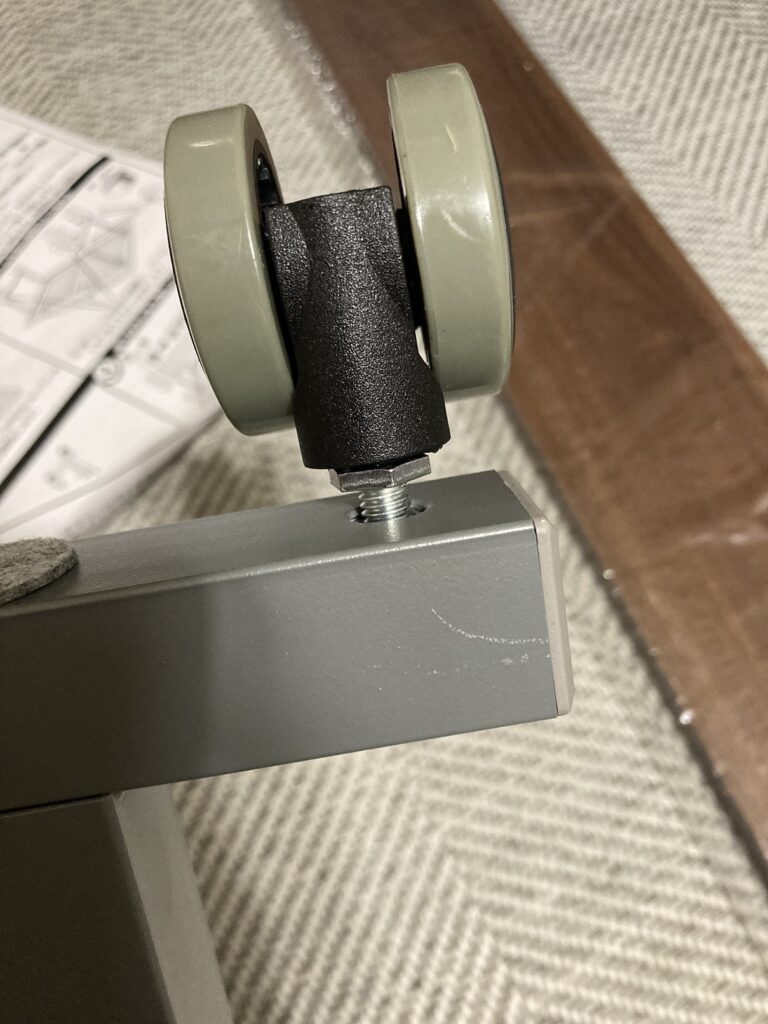

さて組み立てていきますがこのデスクは可動させたかったためキャスターを採用します。

キャスターの他に何もなし(クッション接地)と高さ調節のねじ込み固定足があり3種類選ぶことができます。

選べるのはいいことです。

キャスターをねじ込みます。狭いのでレンチ差し込んで回すのやりづらかった

床側の足部分

天板側の足部分ですが、ぱっと見 固定部小さくて心配になる感じですね。

でも大丈夫そうなのでコストカットに素晴らしく成功しています。

仮止め

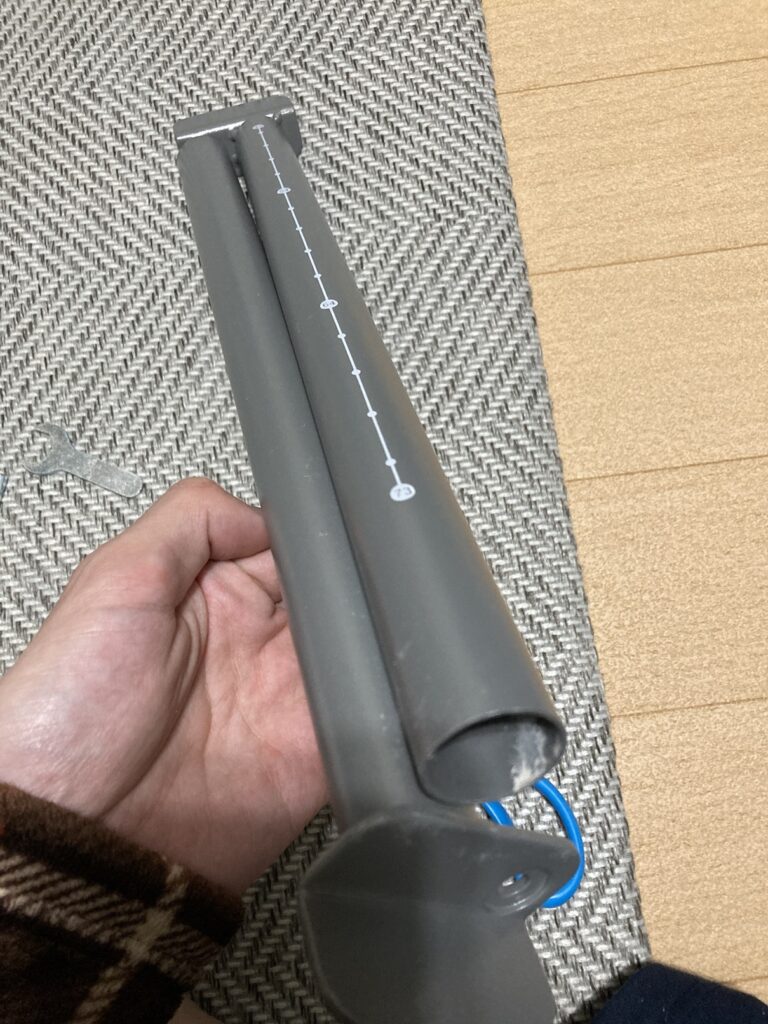

床側の足にメス穴がありますので天板側を差し込みます

この穴を側面ネジで締め付けることで高さを固定するわけですね。

そういうわけでかなり差し込みづらくめんどくさかった覚えがあります。

背板を取り付けます。これで一安心一安定といったところです

足を任意の高さに調整して固定ねじを締めこみます。

天板上にして4か所伸縮させながら微調整。

かなりめんどくさいので頑張ります。気軽に高さの変更を行いたくはないですね。

完成

完成です。昇降部分が固定ねじ2 x 4か所なので見た目重視の人にはダサいかもですね。

背板があるので足を延ばして持ち上げるとと邪魔に感じるかも。

持ち上げなければ下部のスペースは十分あります。

3面が固定されていますが特に揺れに強いかというと普通です。特にがたつきはないです。台パンすると揺れます。(そもそも揺らしたくなければ周辺機器用のデスクとモニター固定部は分離させるべきです。)

今回に関してはキャスターなので揺れようが関係ないですが。

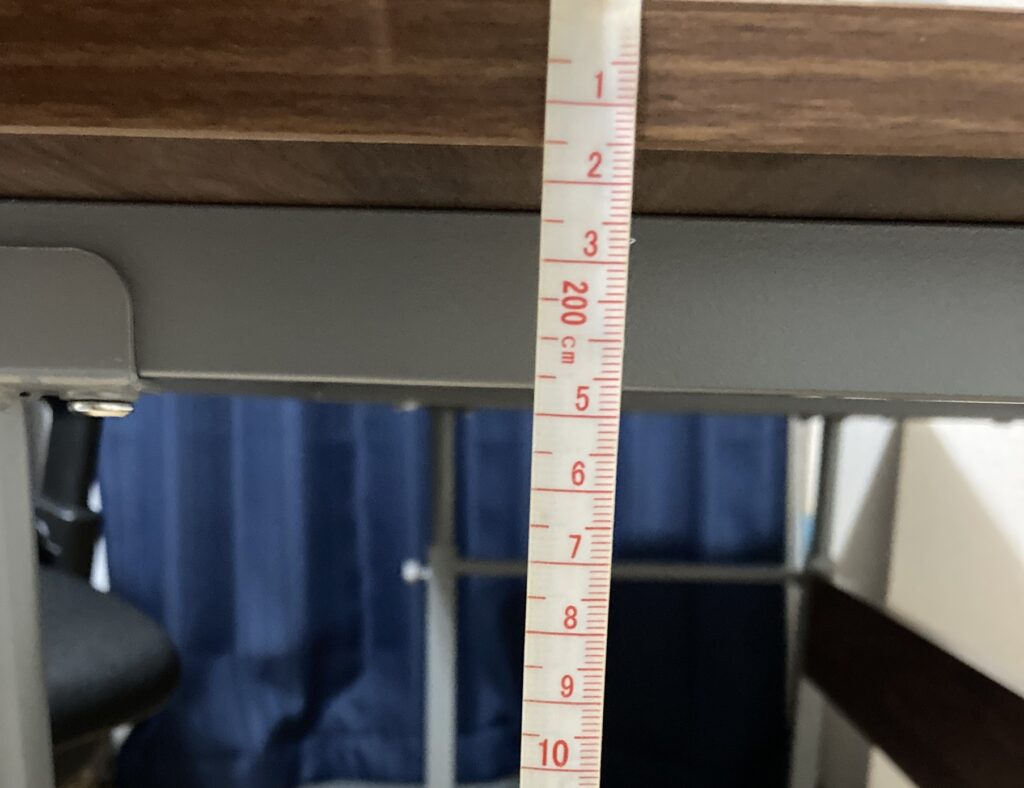

天面から天板フレーム下まで厚み5cmありヒザを過度に上げるとぶつかります。

元が厚み1cmの天板フレームを使用していたため私が相対的に厚く感じている部分はあります。

しかし気づいた。このフレームに手をひっかけて前後に動かしやすいぞと。可動デスクならではの利点である。

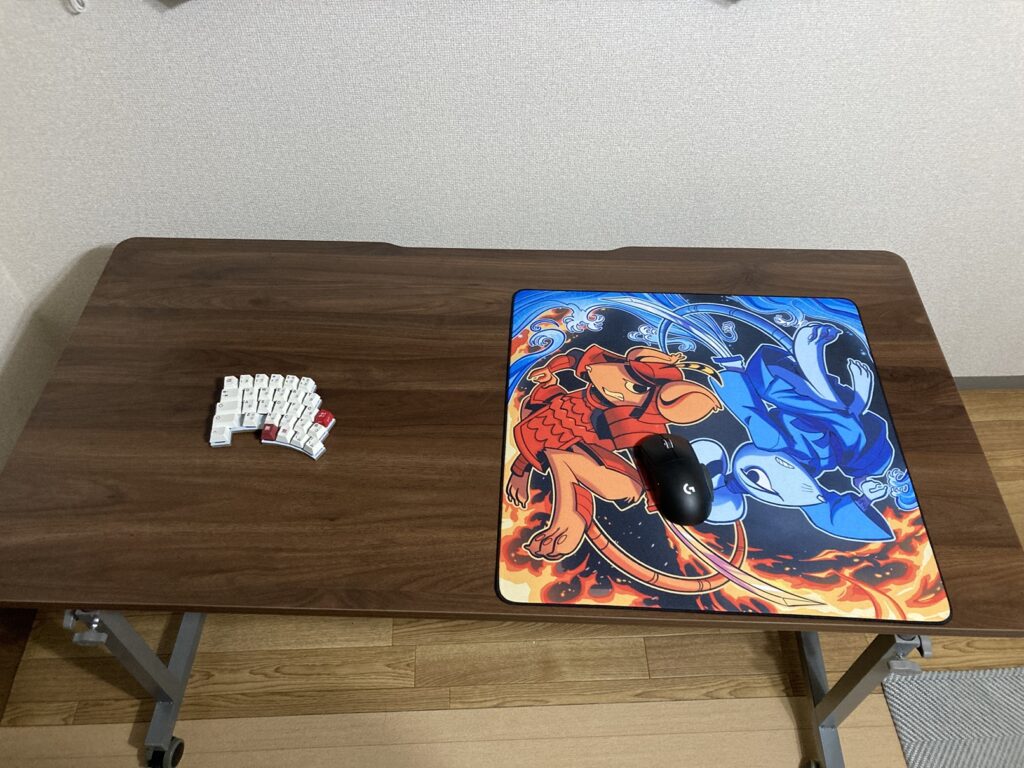

デバイスを置くとサイズ感はこんな感じ

最近流行のSQサイズでぴったり奥に余裕なしな感じ

モニター設置評価

ここにモニターアームをクランプしろというスペース

ergotron(amazon)シングルを装着。ちょうどいい感じ

切り欠きがあるため壁にべったりでもアームが干渉しません。でもケーブルは干渉するのでは?

ただ当然だけど中央以外につけるとき結局端材也必要になるよね。シンプルに中央に置く人向け

私はそこら辺のデメリットは特に気にしていません。

こんな具合です。

ポール型だとデスクの奥行きが狭そうだし、アーム型だとデスク奥に飛び出させたりするため切り欠きが意味をなしていない。

何を意図して設計されたのか気になります。面白ポイントです。

アーム部分を向こう側に出すこと、ないですか?

あまりしないと思いますが私は以前そういう構成をしていたこともありますのでテストします。

そもそも天板周りの重量がほとんどで重心が高いこともありますが、荷重をアームにかけるとそこそこ危なかったです。外側に回すことは微妙です。

メーカーも認知していて、脚部にウェイトを備えることで解決を推奨しています。

おわり

周辺機器を備えるためのサブデスクとして入手しておりメイン運用ではないです。

用途に対して非常にぴったりと感じており満足しています。

気になる点はあるし組み立ては明らかにフレンドリーではないですが、そこも低価格化のための工夫と思うと設計者ラブです。変な話ですがこのデスクの一番の魅力は実際の使用でなくコストカットと機能性の設計思想に感じます。

120cm幅あるとマウスパッドやキーボードやいろいろと置くのに過不足ない丁度いい幅なのですよ。

またモニターは別のデスクに設置しているため60cm奥行きも狭く感じていません。

-

[ゲーミングオーディオ]おすすめのFPS向けイヤホン・ヘッドホン

私が今まで試してきた中でのゲーミングオーディオのおすすめです。

概要

そもそも足音が聞こえないという人は自身の音の聞き方と向き合ってみるといいかもしれない。

・Sennheiser IE シリーズイヤホン

・Etymotic Reserch ER-4S

・aune audio Jasper

・AKG (半)開放型 ヘッドホンあたりが耳でwallhackできておすすめだよ。

なんか据え置きのA/IFかDAC/AMP買うといいよ。

それはそれとしてApple EarPods (USB-C)

ヘッドセットとして優秀だよね。

コスパで選びたい人はIE100PROとK240Sがよいよ。JasperとK712PROが個人的エンドゲームだよ。

という話です。

足音を強調するようにイコライザを設定

足音等の特定の音を強調するようなイコライザーを設定するというのはよく耳にしますが、定位というか音が崩れるのでやめた方がいいと思っています。

イコライザの使用を否定するのではないです。ゲーム用途においてイコライザーで行えるのは定位感音の広がり方の調整です。感を調整するものであって当然そのものの基本性能は変化しません。

でもそうしないと足音が聞こえないという人は、音が聞こえないのではなく、音を聞けてないのではないでしょうか。

理想の音

自分自身がゲーム世界に存在しているかのような音が理想的だと感じています。

音情報を得られかつ聴覚に対して意識のリソースをほぼ割かずに済むからです。この場合、音を聞いてからそれを理解するプロセスが最も早く反射的に処理されます。足音が聞きやすいような意図的な音もよいですが、どうしても聞いてから理解するまでの間に思考のプロセスが挟まりワンテンポ遅れますし脳のリソースも割かれ、意識が音に向いてしまいます。別にいいけど

おすすめイヤホン/ヘッドホン

ie100pro, k240sでもまあ十分だと感じます。

earpods以外、耳でwallhackできると感じている優れた出来のモノを挙げています。優れたもののみ上げているので特に詳しい話はない。

ゲーミングヘッドセット

Apple EarPods (USB-C)(3000円)

リスニングやモニタリングにも使用するとなると話が変わってくると思いますが、

実用性だけで見るとPCはゲームするだけで音にこだわりがない, デスクをすっきりさせたい人はこれ一択ではなかろうか。・知名度が高い。安い。いつでも買える。

・軽くて小さく装着感のいい筐体。開放型で風呂あがり等でも蒸れずに快適に使用可能。

・マイク内蔵。vcだけなら別にこれでいいよね。A/IFもマイクアームもマイクもいらないのでデスクも非常にすっきり。

・コントロールスイッチ搭載。耳元でvolume+/-、Playを操作。つまり手元にDiscordでマイクミュートを割り振れる。

・特筆すべきこともないが悪くもない

ゲーミングイヤホン

Sennheiser IE シリーズ

ゲーム世界のサウンドに適した音作りと思います(私は40と100と200しか持ってないですけども。)モデルはIE100PROからIE900まで予算に応じて選べばいいと思います。

IEシリーズの特徴として、装着感の軽さが挙げられます。イヤーピースを押し込まずフィッティングするのが合うと感じます。

筐体が小さく軽いことは快適性の面で有利です。

欠点としてコネクタが特殊だのモデルによって違うだのでリケーブルがが

Sennheiser IE 100 PRO(10,000円)

旧IE40PRO。安価なモデルで1万円未満で購入できますが、FPSでの使用においておおむね十分な性能です。

定番すぎて忌避されがちですが実用だけでいえば逆張りせずIE100PROを使い続けるのがコスパよく済むと思う。解像感に振ったカッチリしたサウンドで、帯域バランスは10kHzあたりが若干刺さると私は感じます。

この性能とFPS適性はコスパが素晴らしいのですがそこは値段、1万円以下なので当然完璧ではないです。

後に挙げるものと比較してしまうと、やや音像は大きく、滲んで聞こえます。「音の位置が分かる」でなく「音の動きがわかる」という感覚で、イメージとしては音の残響が残るような感じで音を聞き逃しにくく捉えやすいです。(応答が悪い?)

自然さとは相反する意図的な特徴ですが、むしろFPSに特化した点と解釈できます。リスニングに関して音の滑らかさが致命的に欠けるのでJPOPやアニソンなど値段にして音質は良くとも不満が出るかも。

要素要素で粗さはありますがゲームでしか使わない滑らかさは気にしないという方にとって間違いなくコスパの化け物です。

Sennheiser IE 200(20,000円)

雑に言うとIE100PROのグレードアップモデルです。

IE100PROより繊細な音で細かく聞き取ることができ音像もはっきりしています。

IE100PROはFPS適性に寄った性質があると言いましたがIE200はそういったことはなく自然な音で優等生といった風です。その点においてむしろIE100PROの方が音が聞き取りやすく好きという人は少なからずいると思います。

f特的にIE100PROのような広域の癖がないためカッチリサウンドではないですが音は滑らかでスッキリとしておりリスニングもばっちりです。

Etymotic Reserch ER-4S(中古15,000~20,000円)

ディスコンなので中古品を入手することになります。

3段フランジが苦手な方はそこそこ居そうですが別に他のイヤピでもいいですし、耳掛けシュア掛けが嫌いな人はいいかもしれません。

DFカーブ系の自然な音作りと基本性能の高さ。

自然かつ定位よくはっきりと音の位置をとらえることができます。

が、強く頭内定位という癖があるので慣れが必要になります。(頭内定位が良くない向いてないという事ではない。)

aune audio Jasper(30,000円)

DF系のカーブでシンプルに基本性能が高く所有しているイヤホンの中で最もwallhackな機種に思います。

一つ一つの音がはっきりとした輪郭でよく聞き取れます。

まるでゲーム世界に存在しているような非常に自然なサウンドで、

音が鳴れば、思考を挟むことなく直で、はっきりと精密に点で位置を理解することができます。

私の中で一番理想に近く優れています。エンドゲームでいいです。

欠点は入手性、中華系なので筐体形状が耳と相性があること。

ゲーミングヘッドホン

AKG 開放型

FPS向けのヘッドホンはAKGの(半)開放型が無難かつ強いと思ってます。

予算と機能性であったモデルを選ぶといいのではなかろうか。

k240とk701は軽くていいけどk701はリケーブル不可とかとか

リスニング機としても優秀。

yaxiのイヤーパッドがおすすめ。私にはデフォちょっと緩い

AKG K240 STUDIO(6,000円)

圧倒的に安い。青が好きならMKIIを

ゲーミングにおいて自然な音作りと定位。

K712と比べると音の距離感はつぶれ気味で近めに感じる。

イヤーカップはK712よりやや小さめ(スタジオモニターぽい)

yaxiのイヤーパッド(オススメ!)やちょうどいい長さのケーブルに交換したりカスタムすると6000円で済まないじゃんというところはある。

安くて強い素晴らしいコスパ。とりあえずFPS向けのヘッドホン欲しい人はこれでいいと思う。

AKG K712pro(30,000円)

所有しているヘッドホンの中で最もwallhackな機種に思います。

まるでゲーム世界に存在しているような非常に自然なサウンドで、

音が鳴れば、思考を挟むことなく直で、はっきりと精密に点で位置を理解することができます。

私の中で一番理想に近く優れています。エンドゲームでいいです。

デメリットとしては据え置きDAC/AMPは欲しくなりお金がかかる。

本体以外の影響を強く受けると感じますとっかえひっかえして遊びましょう(オカルトと言われればそれまでですが)

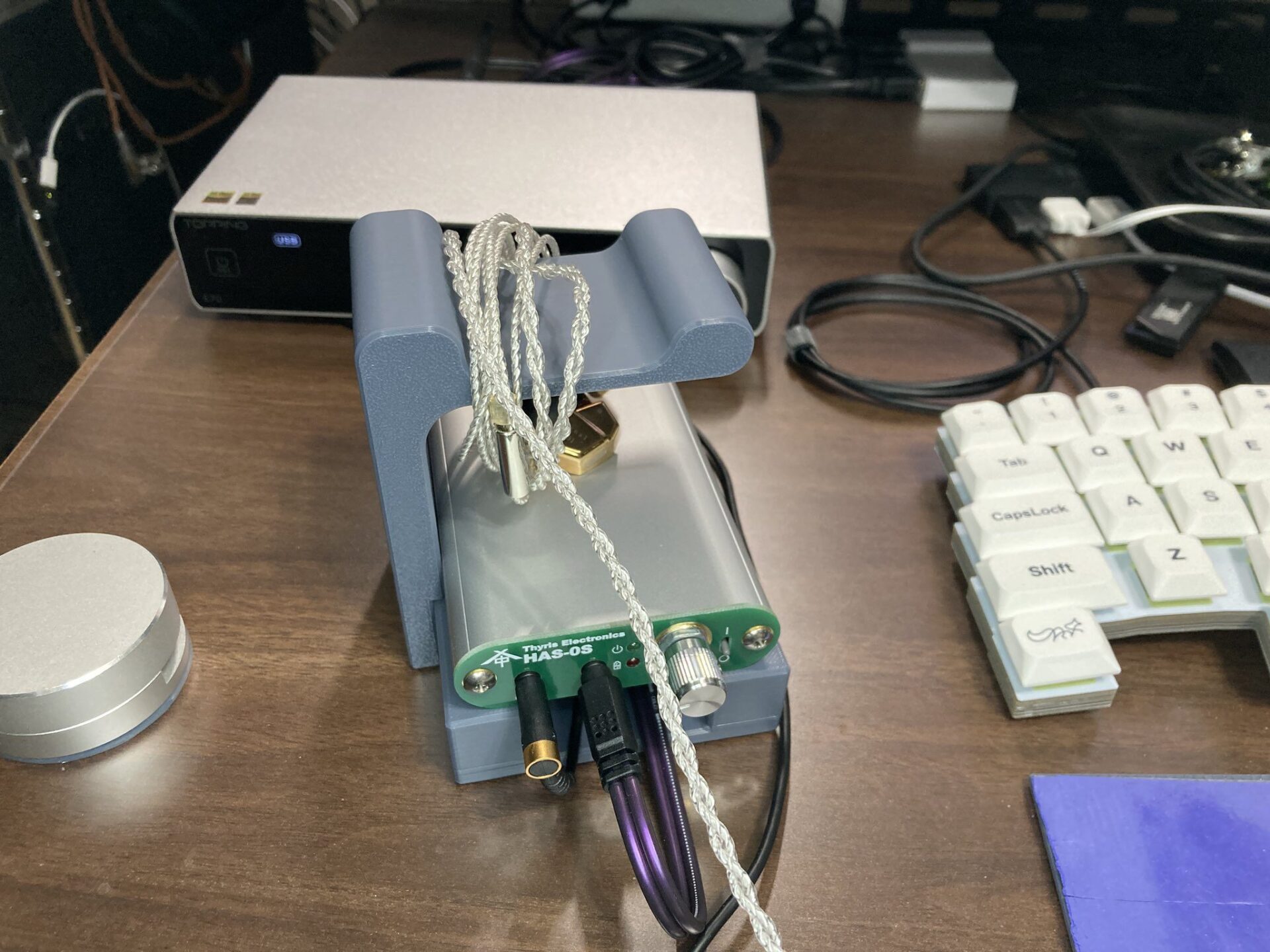

ゲーミングA/IF・DAC/AMP

オンボードも酷くはない

昔は明らかにノイジーで何でもいいから外付けすればクリアに改善されたものですけど最近のオンボードはそこまで酷くはないよね。

グラボが高くてというかRTX4000番台に対応しているようなM/Bを買うと自動的に安物を選べなくなっているし。

オンボードにしても外付けするにしてもノイズ源になりうるのでM/Bはそこそこにイイものを選ぶのは大事だと思います。きっと音だけでなくPC性能にも影響があることでしょう。知らんけど。

A/IF・DAC/AMP

FPSメイン運用であればそこまで要求は高くないと思います。

ノイズなく再生されている音を聞き取ることができる最低限まともな性能があればゲームには十分だと思っていて、2~3万のA/IFあるいはDAC/AMPを選べばいいのではないでしょうか。

その中でどれがいいのかという話はありますが、変な製品で無ければ性質に差はあれど性能には大差ないのでデザインや機能や好きな人が使ってるとかで選べばいいんじゃなかろうか。

A/IFはマイクもつなげて便利だし、PCと電源が連動可能なのも便利ですよね。

実際に2万円のA/IF、Topping E2x2とより高音質な機器とを比較してみましたが、音質は異なれどゲームにおいて勝ち負けにつながるような差はないと感じました。十分に思います。

オーディオ的にもちゃんとしたものが欲しいという方は使用するホンの値段と同価格帯以上のものを検討してみると駆動力に困らないんじゃないかと思います。一つの目安です。

評価

実際にゲームをプレイしながら評価する、その後録画を再生しながら評価する。のが自分の中で色々結びつくし気づくこともあっていいと思います。

苦手感

カナル型やヘッドホンの装着感がダメという人、分かる。でも何かいい機会があると克服できるかもしれない。私もどちらも最初はダメな人だったけどカナル型はse215、ヘッドホンはHD599SEを使用してみて、そのうちに克服できました。自分の耳に頭にあったもので慣らすといいかもしれない。

おわり

ゲーム用途という話だけをするなら、これでいいじゃんといった風です。

挙げるものがどうにも地味なのですけども、世間でFPSにいよと言われているものは一通り使ってみたうえでこれらの方が強いなと感じるのですよね。

「敵の位置が分かるかどうか」でなく「足音等が聞こえるかどうか」に着目している人が多いと感じます。私は前者を優先して評価の軸としています。そんな私の軸が他の方から見たときに低次元であるのかもしれませんけども。耳でwallhack(笑)てね

あなたはどんなゲーミングオーディオ観を持っていますか?

-

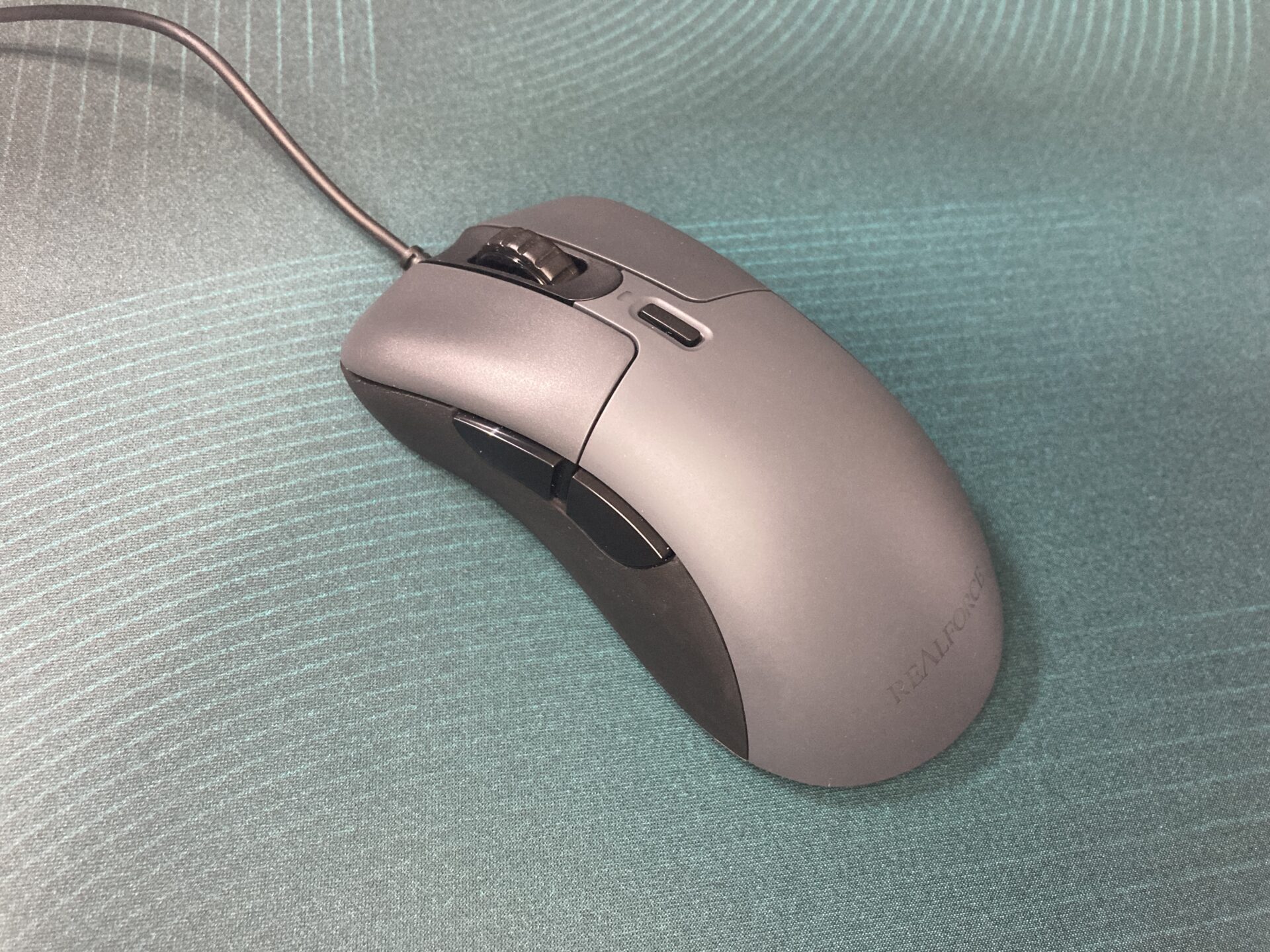

HC-KP designed by ぽぽぽーよ 自作マウス

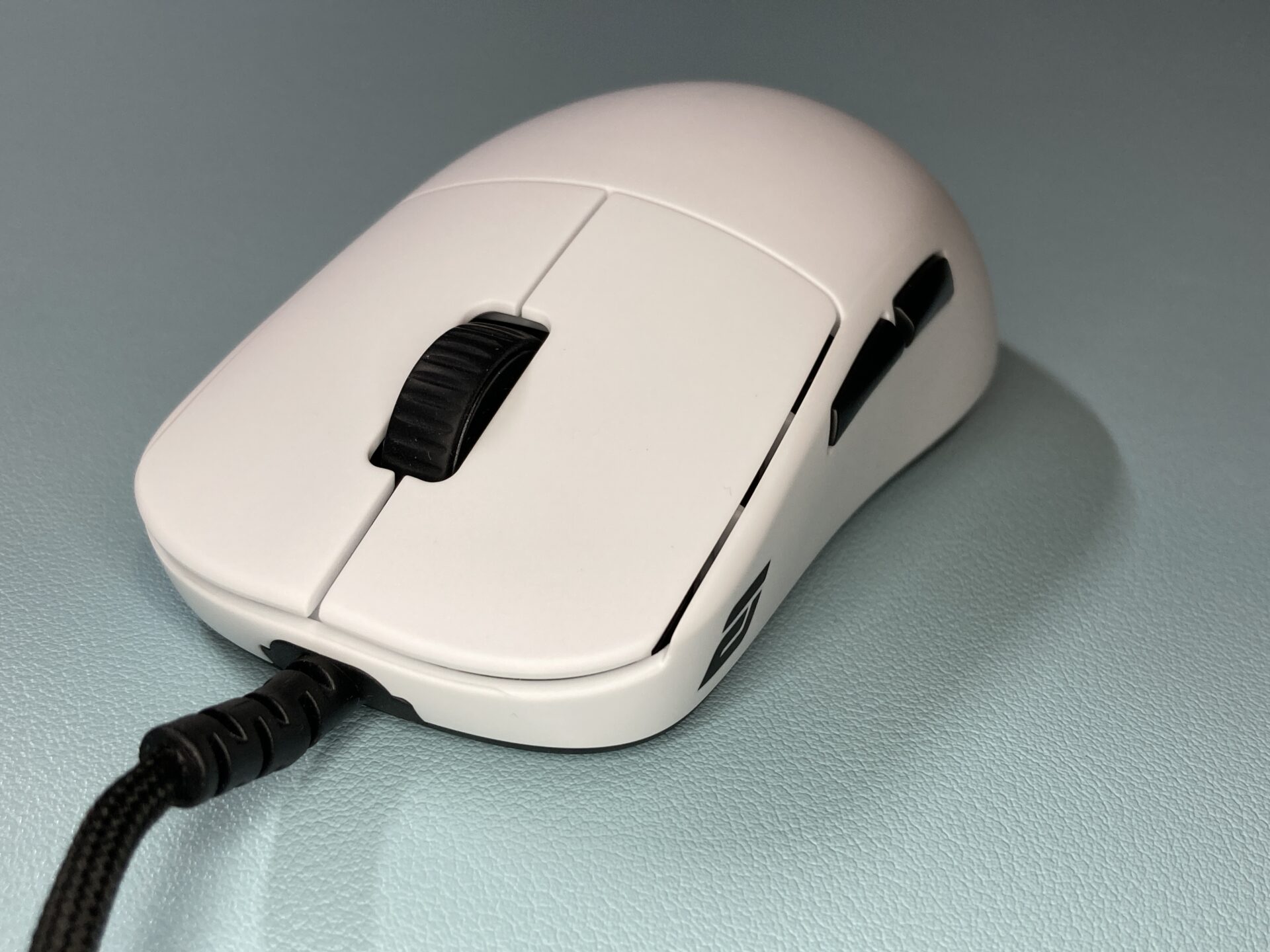

ぽぽぽーよさんの設計されたマウス「HC-KP」を紹介します。

HC-KPはRoccat Kone Proのサイドをそれぞれ1mm狭くしたものと、くぼみをつけたLogicool G Pro X SuperlightのMBのような形状だそうです。

シェルはナイロン3Dプリント製でPCBはPro Xを使用したゲーミングマウスです。

小型つまみ持ち向け設計でサイドボタンは使用できません。

キットを組み立てて使ってみました。

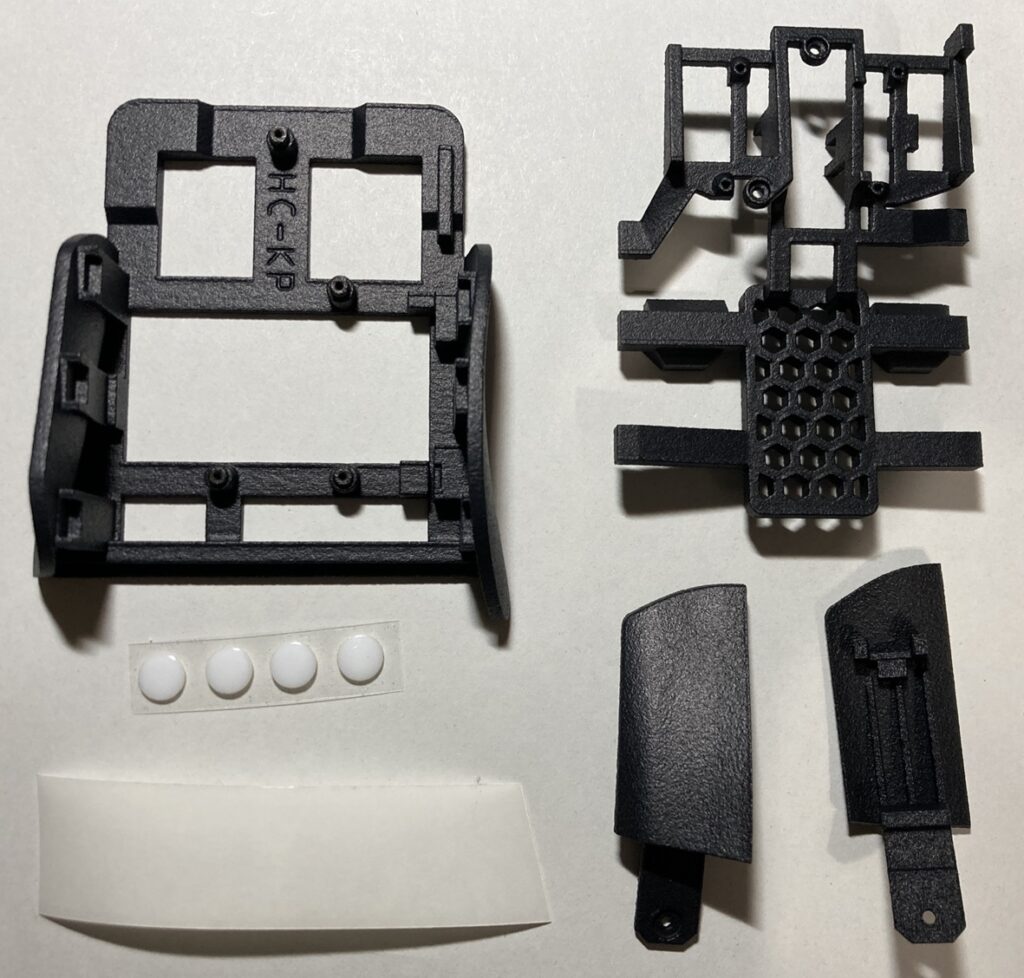

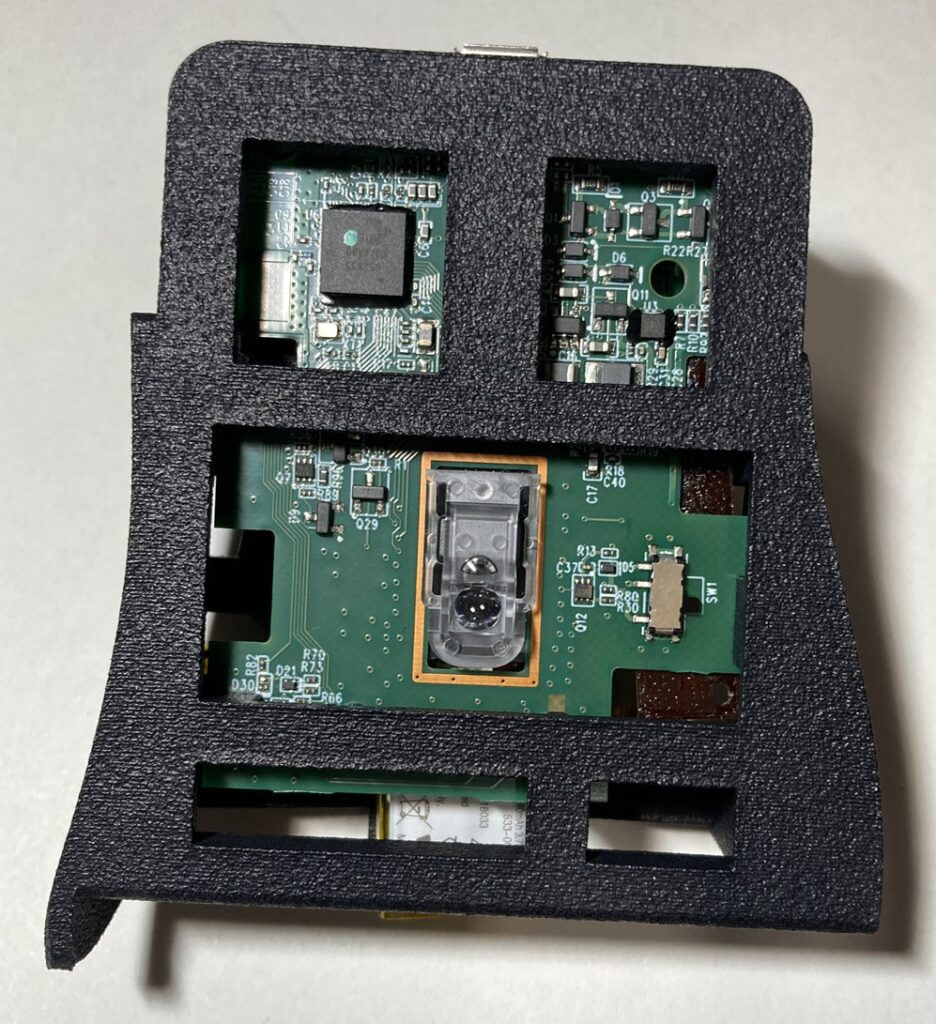

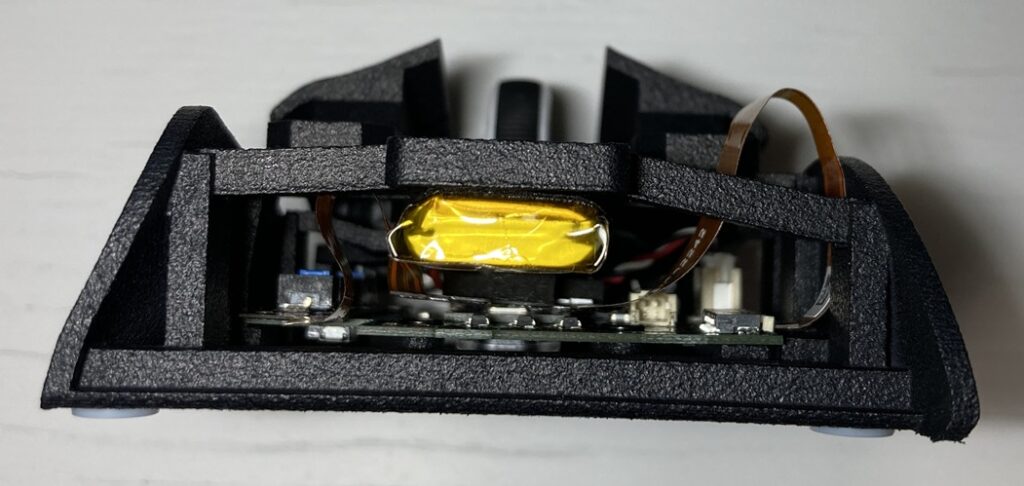

キット内容

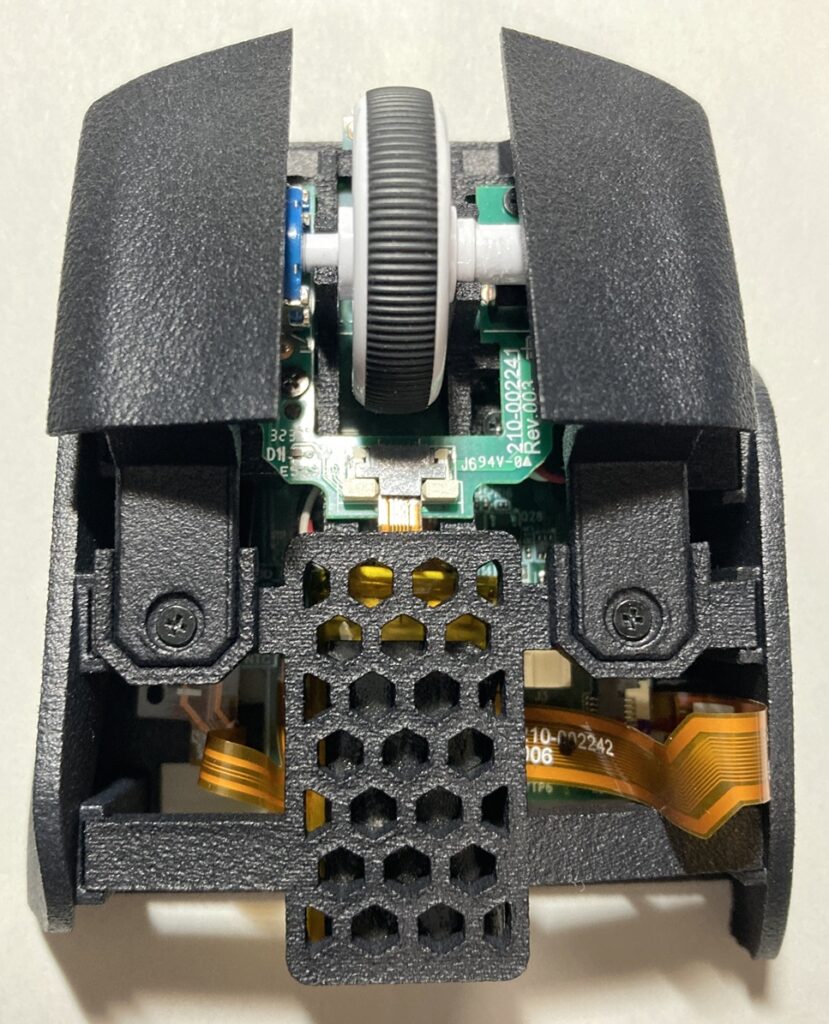

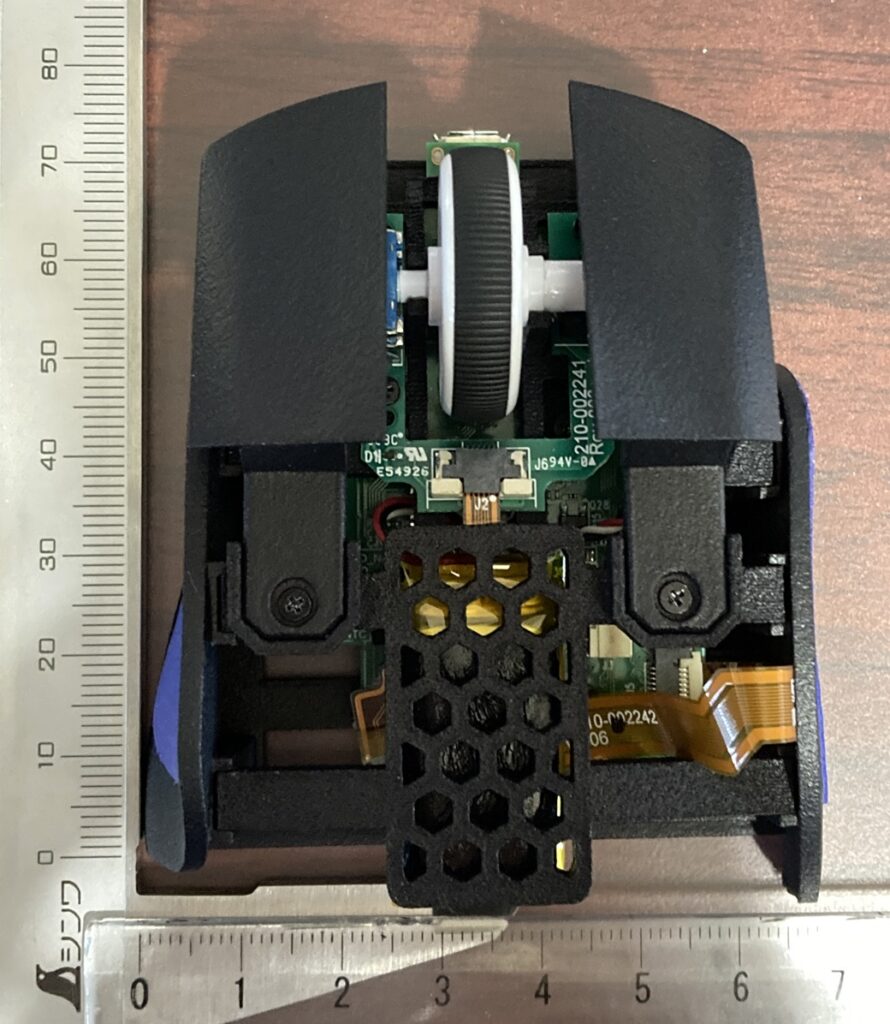

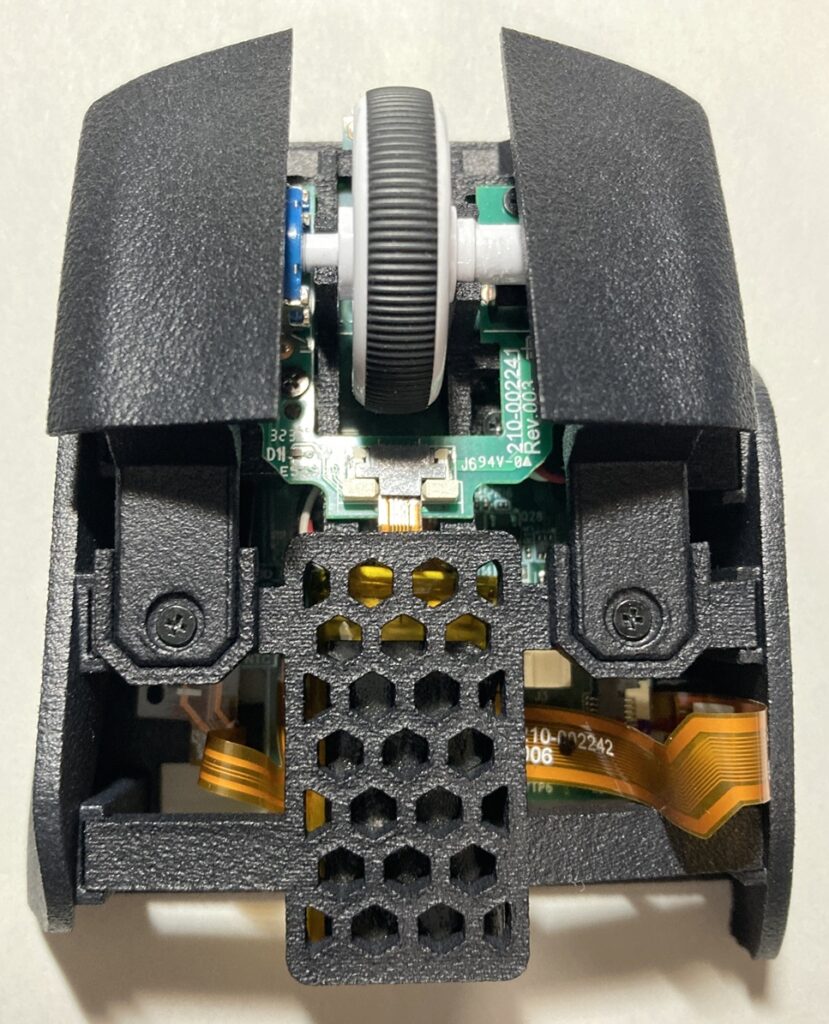

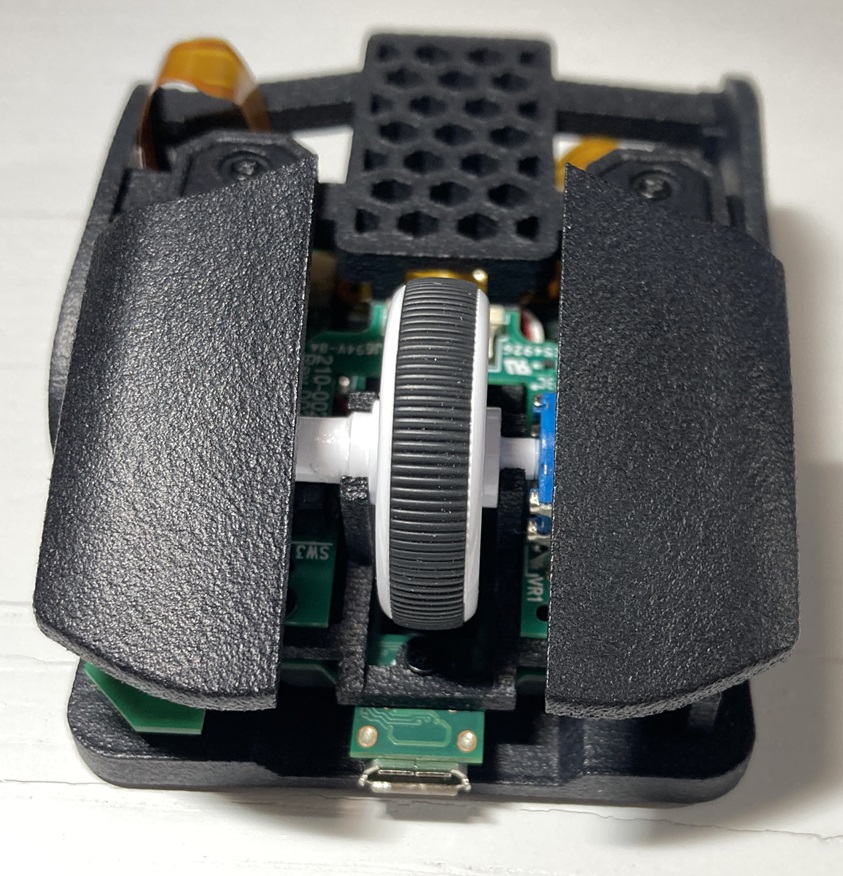

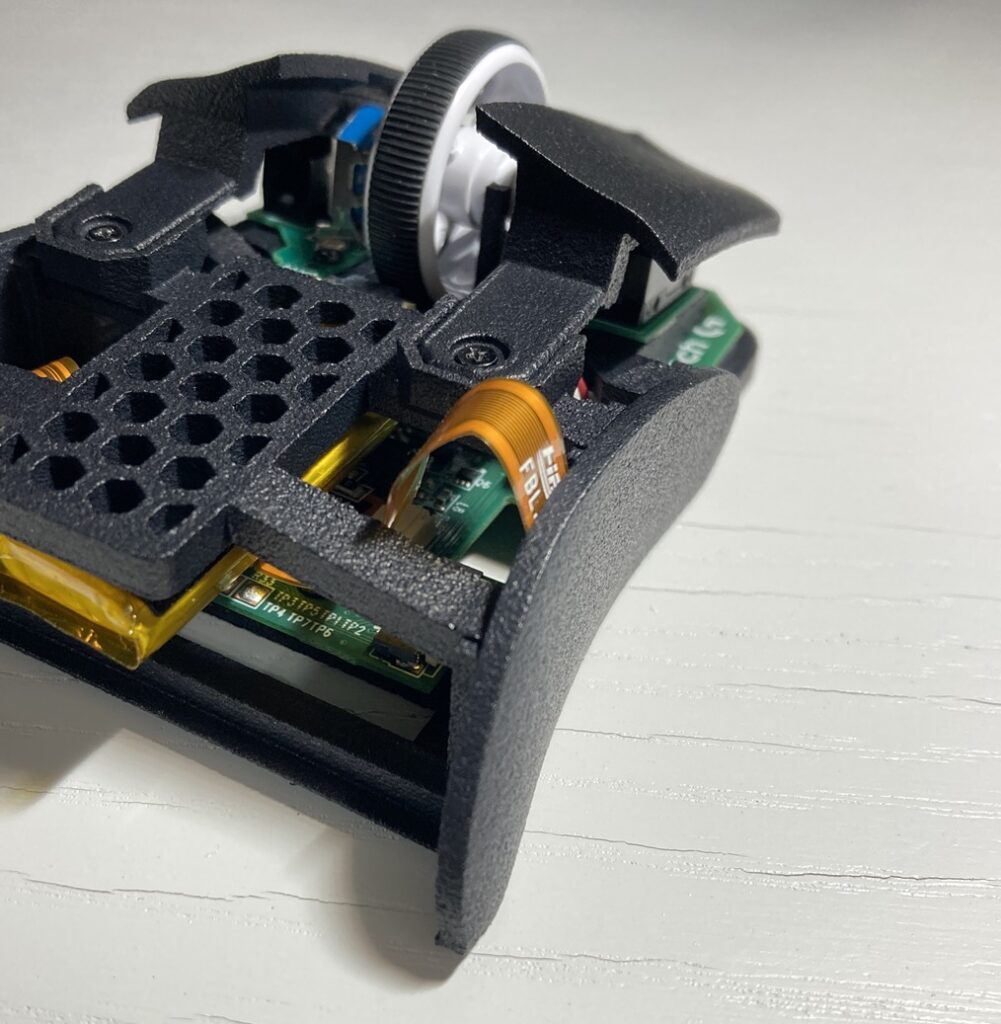

シェルひっくり返し

2024/2/18時点のものです

シェル、骨組み、左右MB、調整用テープ、ソール

そのほか必要なものはproxから調達します

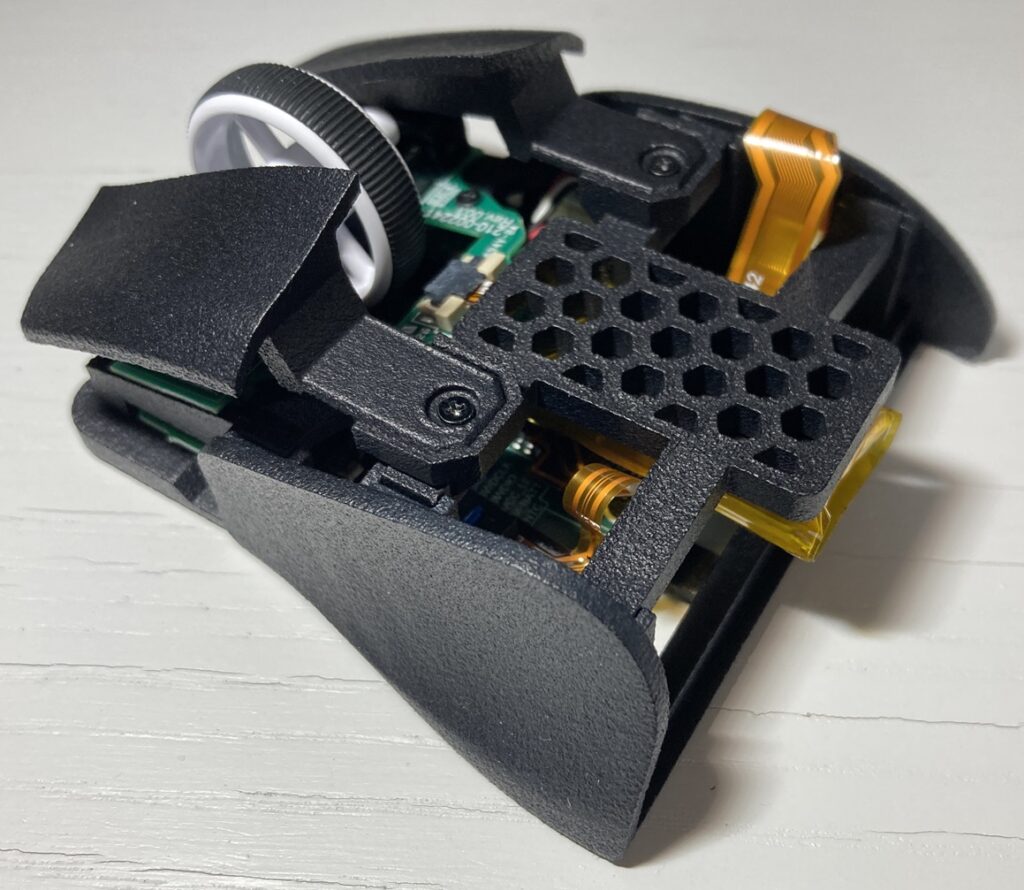

組み立て

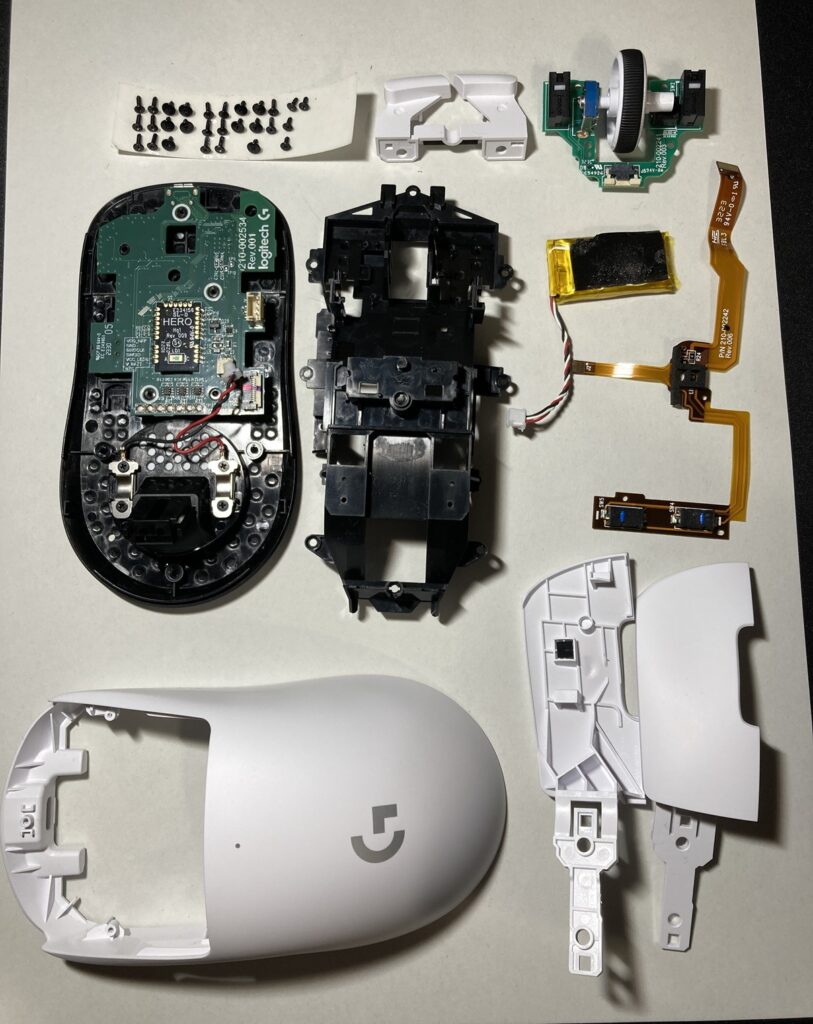

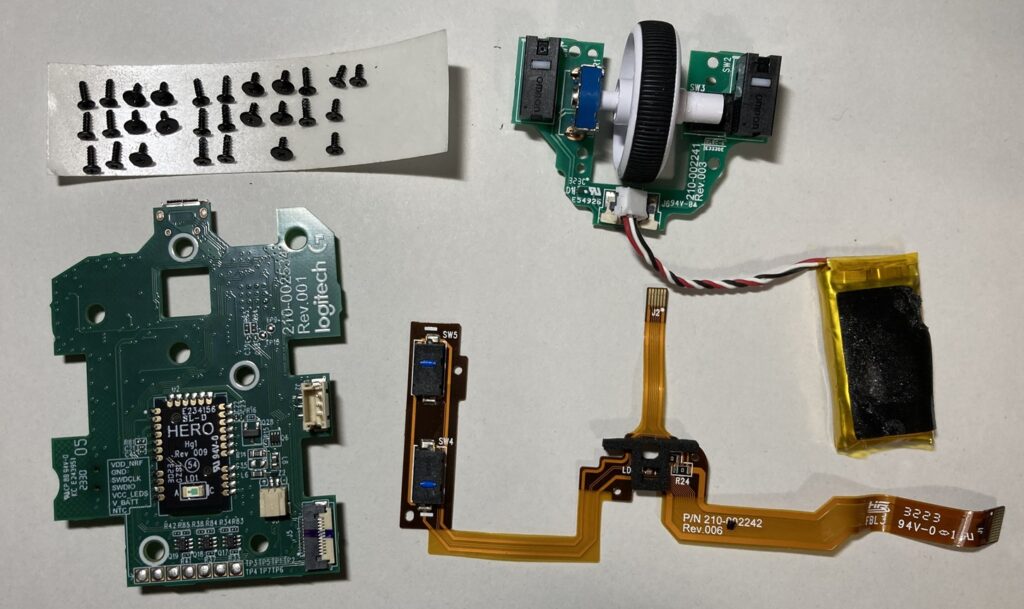

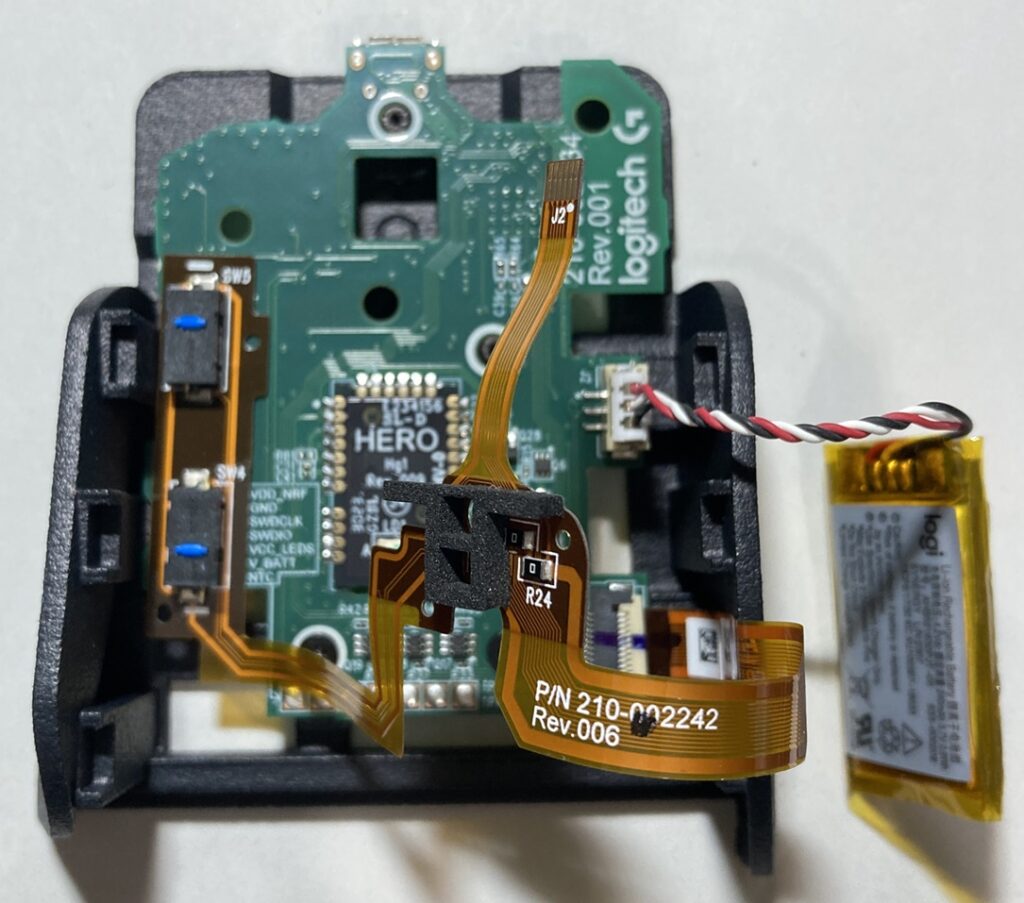

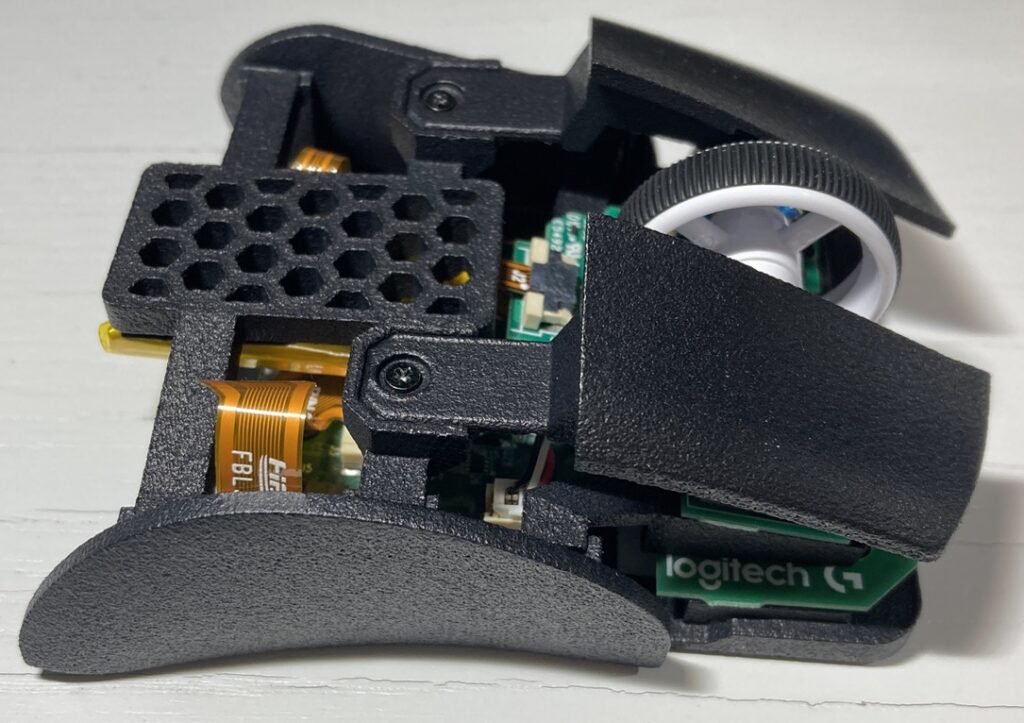

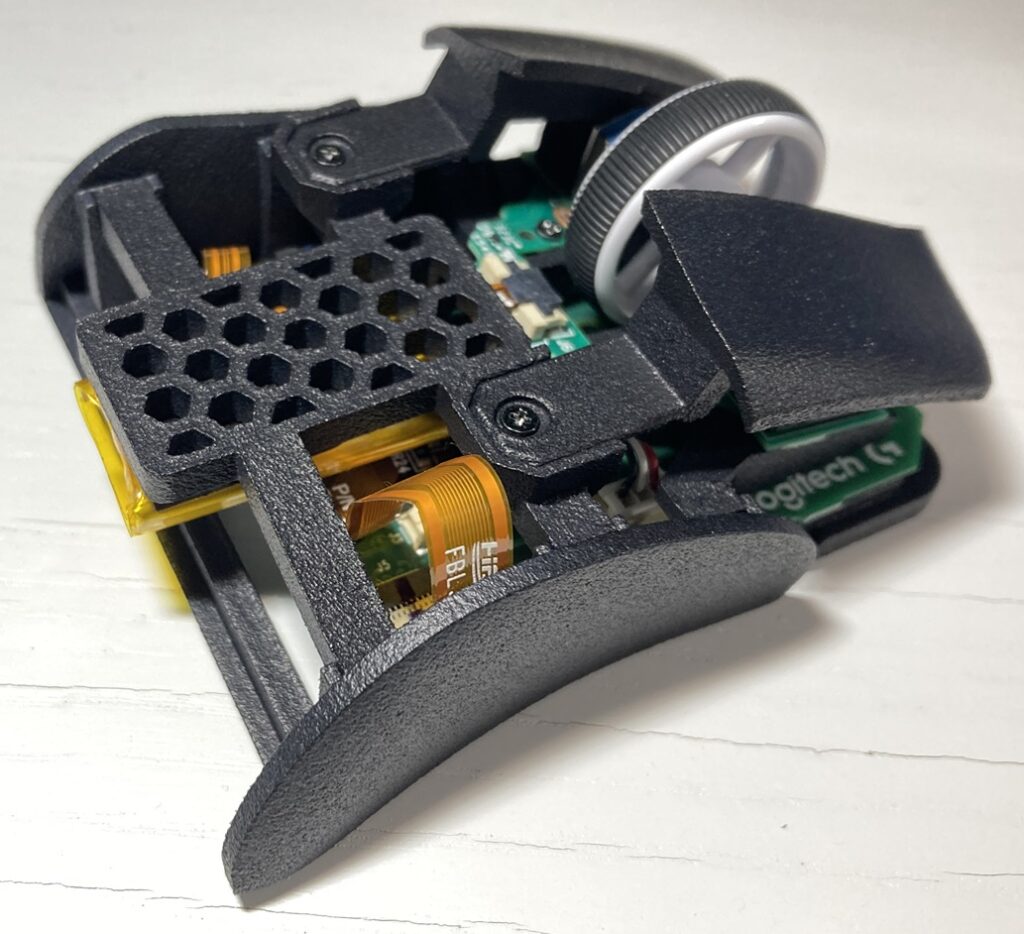

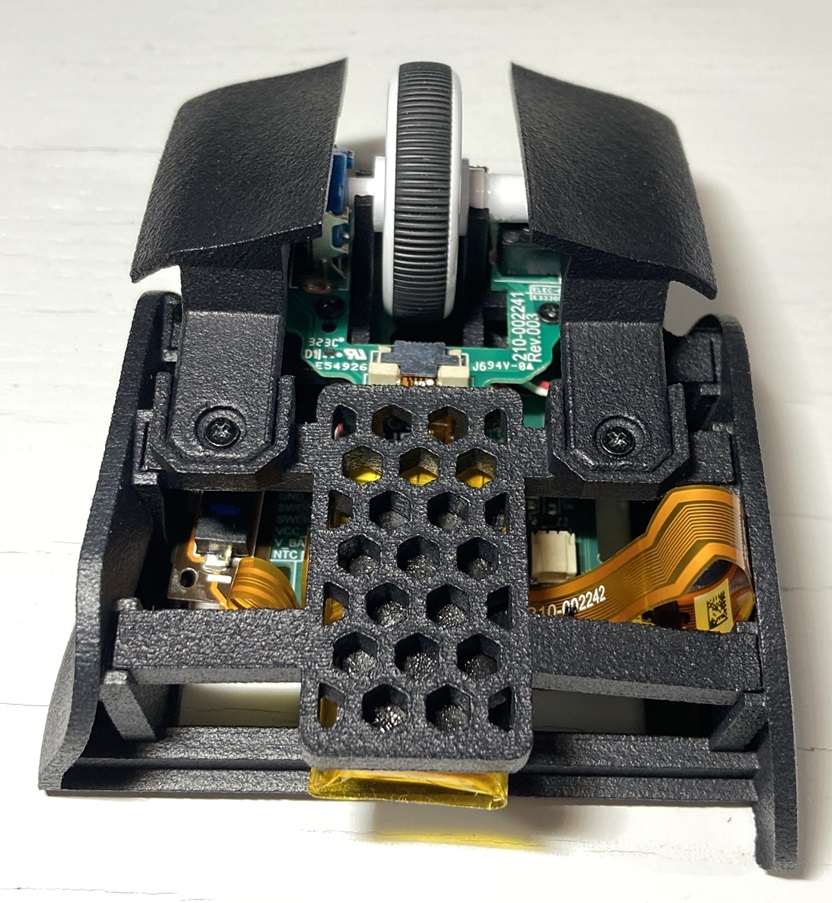

ProXを分解します。

ProXを分解するのは機会がなくて初めてなのですが、固いところがなくなってポロポロ外れてProWirelessよりも分解はしやすくなっている気がします。

気を付けるところはバッテリーを抜くところ剥がすところ、フレキシブルPCBを剥がすところですね。

PCB剥がすのはヒーターで温めながらやりました。私的には組み立てで一番気を使うのここだと思います。

SMD部品を剥がさないように気を付けます。パターン断線させたらめんどくさいけど手修正しましょう

使うもの

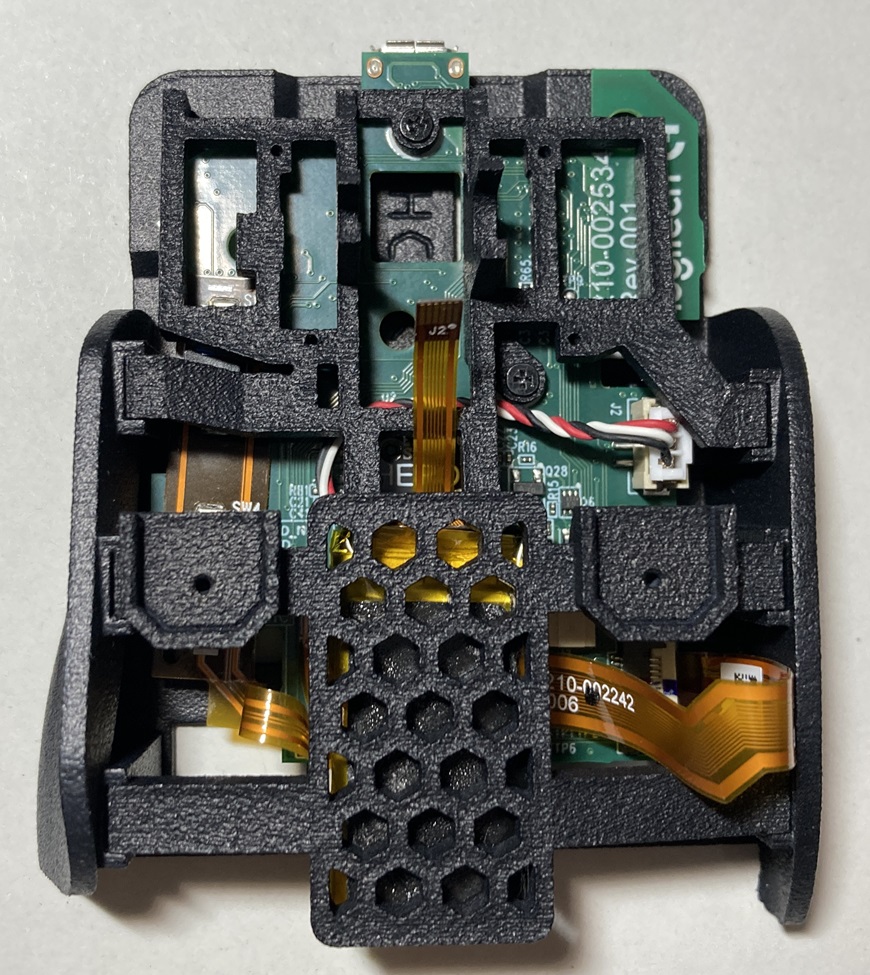

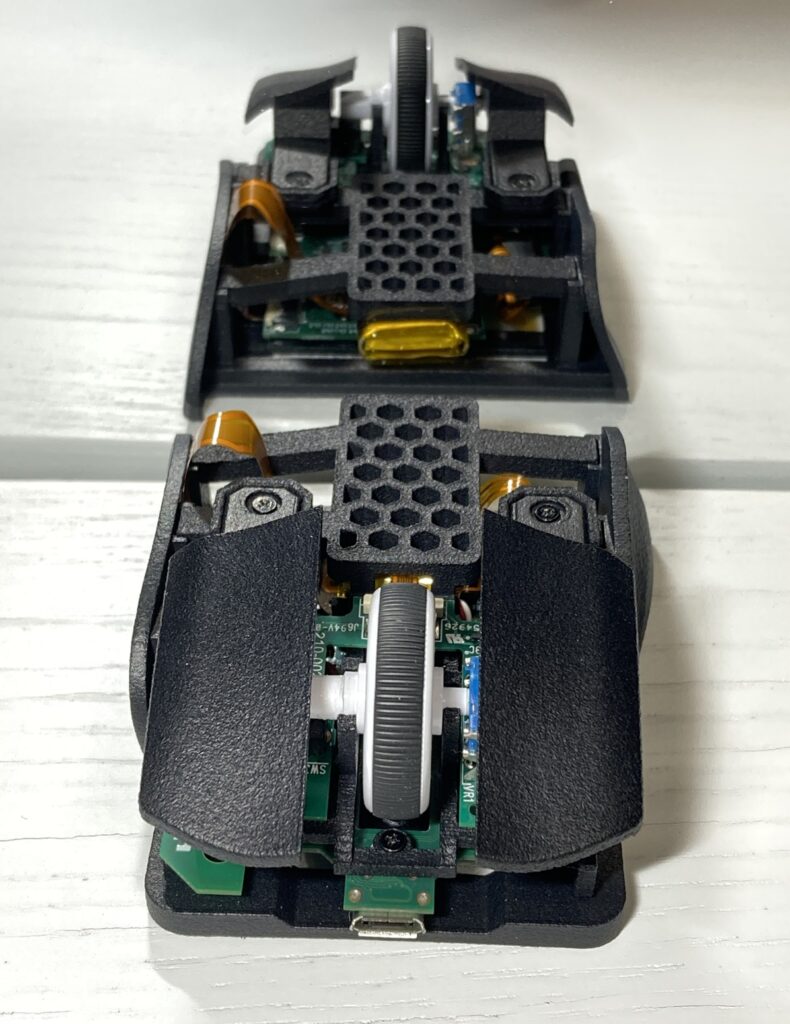

説明書通りに組み立てます。下から積んでいくのでひっくり返したりせず組み立てはしやすかったです。

調整とか

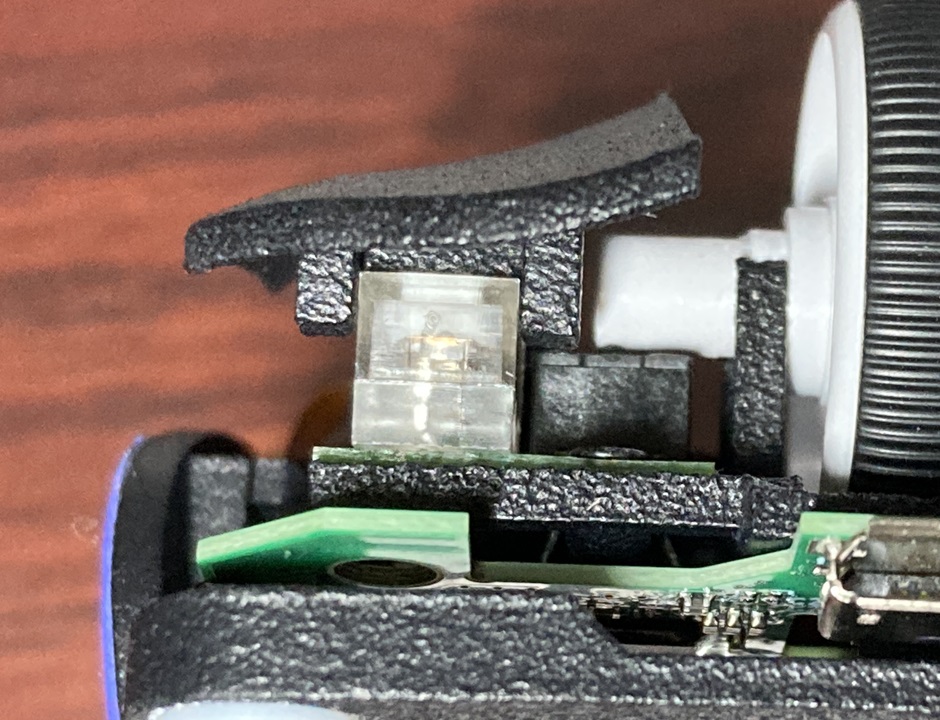

クリック感が根本的に気になるようであればシェルに合わせてスイッチを交換するのがいいと思います。左omron-rz、右huanoの透明なやつにしました。

スイッチの乗ったPCBのネジ止め固定位置でもクリック感が変化します。今回は自然な状態に落ち着きました。プリトラベル長いスイッチとかだとPCB前めにしないと押せなかったりしました。

スイッチとMB押下部が浮いている場合は付属のテープでクリアランスを適度に埋めます。今回は左MBにテープを2枚貼りました

押下部の左右にMBのラトリング防止の構造がついています。MBのネジ止めの際はこれが左右に寄ったりするとクリック感変わるので、クリックしながらいい感じの位置を探りながらフィッティングしました。

MBのヒンジの押し付け具合を癖をつけながらいい感じに調整しました。

クリックのばね感の原因になるのでシェル-PCB-骨組みと重なっているところに隙間を調整用テープで埋めました。

形状

サイドは-1mmずつしたKPA、MBはくぼみをつけたproXとのこと。触ってみると、そんな感じ

KPUをそこまで浅くないつまみ持ちしていた時はもっと幅が広くて少しだけMBが低ければなと思っていたので、そういった点からとても好きな形。

POM-1は細く低い形状であったためサイズ感は2回りほど大きく感じる。

上下

左右

前後

写真

使用感など

付属の汎用4点ソール込みで実測35gでした。

開放的で部品点数も少ないが剛性は十分で過失なく破損することはないと思う。

マウスを置いたときにがたつきはなく底面のフラットさは十分と感じる

ボトムは開放的で電源スイッチにアクセスしやすい。

PCBはProXで性能に文句を言う人はいないだろう。

クリック感は調整が必要かも

ドングル収納スペースはありません

使っていて楽しいのでとてもよいと思います。

おわり

ぽぽぽーよさんに感謝

-

汚れた接点をきれいにする

昔から使い続けている、普段使いしている、中古で購入したイヤホンやヘッドホン, 機器の接続ケーブルなど

プラグに白さび等発生してしまっていることがあります。

サンハヤトの接点ブライトと接点復活王を使用してきれいにします

サンハヤト 接点ブライト

・・・中性タイプの接点復活除錆剤

サンハヤト 接点復活王

・・・接点復活と防錆・潤滑

接点ブライトを貼付して放置した後ふき取り、接点復活王を貼付し拭き取ります。

傷と剥げもあるし写り悪くてわかりにくいけれどきれいになりました。

精神的にも汚れたプラグ使いたくはないので持っておいて損はないかもしれません。旧いものは気を付けていてもどうしてもくすんでしまうものですし。

使用できないものもあると思うので注意。

-

QMKでキルスイッチ機能をキーボードに実装する

東プレさんから発売されているゲーミングキーボード GX1にはキルスイッチという後入力優先機能が搭載されています。

QMK firmwareを用いて自作キーボードに同等?の機能を搭載してみたところ結構反響があったため残しておこうと思います。

そのため今回紹介する方法はqmk対応キーボードで自分でファームウェアを入れることができるものすべてに導入することは可能だと思います。

qmkの環境構築に関しては調べれば色々出てくると思うので割愛します。

下記は実際にqmkの環境構築からキルスイッチを導入された方の備忘録になります。一から始める方には参考になるのではないでしょうか。

Keychron k3 proにキルスイッチを導入した備忘録

Monsgeek M1にQMKでキルスイッチ機能を実装したので注意点とやり方を紹介 & Monsgeek M1 with Durock splash brothersの所感

市販のメーカー品だと色々カスタムされていてちょっとややこしそうです。

qmkでキルスイッチを実装する

どのようにして導入するのかというとカスタムキーコードという機能を使用します。

カスタムキーコードをどこに実装するかというと、keymap.cにキルスイッチ機能を書き加えます。

![]() Build software better, togetherGitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over…

Build software better, togetherGitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over…下記部分を書き加えるだけで実装することができます。

プログラムすることに関して私は素人でこれが最適なのかはわかりませんが動作はしているのでまあ

static bool wkeep = false; static bool akeep = false; static bool skeep = false; static bool dkeep = false; bool process_record_user(uint16_t keycode, keyrecord_t *record) { switch (keycode) { /* aka killswitch */ case QK_KB_0: if (record->event.pressed) { wkeep = true; unregister_code(KC_S); register_code(KC_W); } else { wkeep = false; unregister_code(KC_W); if (skeep) { register_code(KC_S); } } break; case QK_KB_1: if (record->event.pressed) { akeep = true; unregister_code(KC_D); register_code(KC_A); } else { akeep = false; unregister_code(KC_A); if (dkeep) { register_code(KC_D); } } break; case QK_KB_2: if (record->event.pressed) { skeep = true; unregister_code(KC_W); register_code(KC_S); } else { skeep = false; unregister_code(KC_S); if (wkeep) { register_code(KC_W); } } break; case QK_KB_3: if (record->event.pressed) { dkeep = true; unregister_code(KC_A); register_code(KC_D); } else { dkeep = false; unregister_code(KC_D); if (akeep) { register_code(KC_A); } } break; } return true; };下記部分はキルスイッチの判定に用いる変数を定義しています。

true, falseの二値の変数でW,A,S,Dをそれぞれを押しているかどうかを判定します。

static bool wkeep = false; static bool akeep = false; static bool skeep = false; static bool dkeep = false;この中に記述することでカスタムキーコードを設定することができます。

どのキーを押したときに、どういった処理をするか入力をするか記述します。

bool process_record_user(uint16_t keycode, keyrecord_t *record) { switch (keycode) { ・・・ } return true; };これがキルスイッチの部分となります。

QK_KB_0はあらかじめqmkで設定されているカスタムキーコード名で、QK_KB_[数字]のキーコードはremap等で自由に出し入れすることができます。

case QK_KB_0: でキーコードQK_KB_0を押したときにどうするか

if (record->event.pressed) {押したときにどうするか} else {離したときどうするか}

case QK_KB_0: //キーを押したときの処理 if (record->event.pressed) { wkeep = true; //←wを押しているときにwkeepはtrue unregister_code(KC_S); //←sの入力を強制オフ register_code(KC_W); //←wをオン //キーを離したときの処理 } else { wkeep = false; //←wを離しているときにwkeepはfalse unregister_code(KC_W); //←wをオフ if (skeep) { //←もしsが押しっぱなしだったら register_code(KC_S); //←sをオン } } break;ここではwを押したときにsの入力を強制的にオフにする処理が必要です。

またwを離したときに、sが押しっぱなしで会った時には強制的にオフにしたsの入力を再度オンにすることが必要です。

あとはキーマップに作成したキルスイッチ用キーコードをWASDの位置にキーバインドすれば完了です。

[0] = LAYOUT( KC_0, KC_1, KC_2, KC_3, KC_4, KC_5, KC_TAB, KC_Q, QK_KB_0, KC_E, KC_R, KC_T, KC_J, QK_KB_1, QK_KB_2, QK_KB_3, KC_F, KC_G,KC_H, KC_LSFT, KC_Z, KC_X, KC_C, KC_V, KC_B, KC_LCTL, KC_ESC, KC_LALT, KC_SPC, KC_N ),remapで入れ替えたりするためにはremap用のjsonファイルに設定する必要があります。

QK_KB_Xだと名前がわかりにくいので名前を付けます。

するとremapのfunctionのvia user keyに変更した名前が反映されます。

{ "name": "nitingale_lit", "vendorId": "0x0121", "productId": "0x0012", "lighting": "none", "matrix": { "rows": 5, "cols": 7}, "customKeycodes": [ { "name": "WkS", "title": "press W + release S", "shortName": "WkS"}, { "name": "AkD", "title": "press A + release D", "shortName": "AkD"}, { "name": "SkW", "title": "press S + release W", "shortName": "SkW"}, { "name": "DkA", "title": "press D + release A", "shortName": "DkA"} ], "layouts": { "keymap": [ [ "0,0","0,1","0,2","0,3","0,4","0,5" ], [ {"w":1.5},"1,0","1,1","1,2","1,3","1,4","1,5" ], [ {"w":1.75},"2,0","2,1","2,2","2,3","2,4","2,5","2,6" ], [ {"w":2},"3,0","3,1",{"x":0.5},"3,3","3,4","3,5","3,6" ], [ {"w":1.25},"4,0",{"x":2.5},"4,3","4,4","4,5","4,6" ] ] } }おわり

常に理論値で減速せずに切り返しをするのだ

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)