- Home

- 一覧

-

[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目

進捗ダイジェスト3週目

温度特性

zenaimさんとかはサーミスタ積んで温度補償していますとウリにしていますよね。他のキーボードでは都度キャリブレーションを行うからokのような感じもあります。

とにかく温度特性の取得と補償するかどうかは考えなくてはなりません。雑に想像するに常温~高くても40度はいかないだろうと想像しますがどうなんでしょ。冷凍庫に放り込んだりヒーターを当てたりしながら、ホールセンサ及びスイッチのADC読み取り値時間変化を見てみたりしたのですが、、変わったり変わらなかったりなんもわからんとなったのでそのうちリベンジしたいと思います。

とはいえ恒温槽なんてないし、そもそもどこの温度を見るのか?ホールセンサならまだしもスイッチの中にある磁石に熱電対を当てることはできません。熱電対持ってないし。

何ともめんどくさそうな気がしているうえに最悪無視してもいいんじゃねという気がしています。

たとえばcal時のtop値と温度を保存しておいて、毎度top値に対してオフセットなりするだけでも良かったりしないかとか。宿題です

ホールセンサ出力-押下量特性の取得

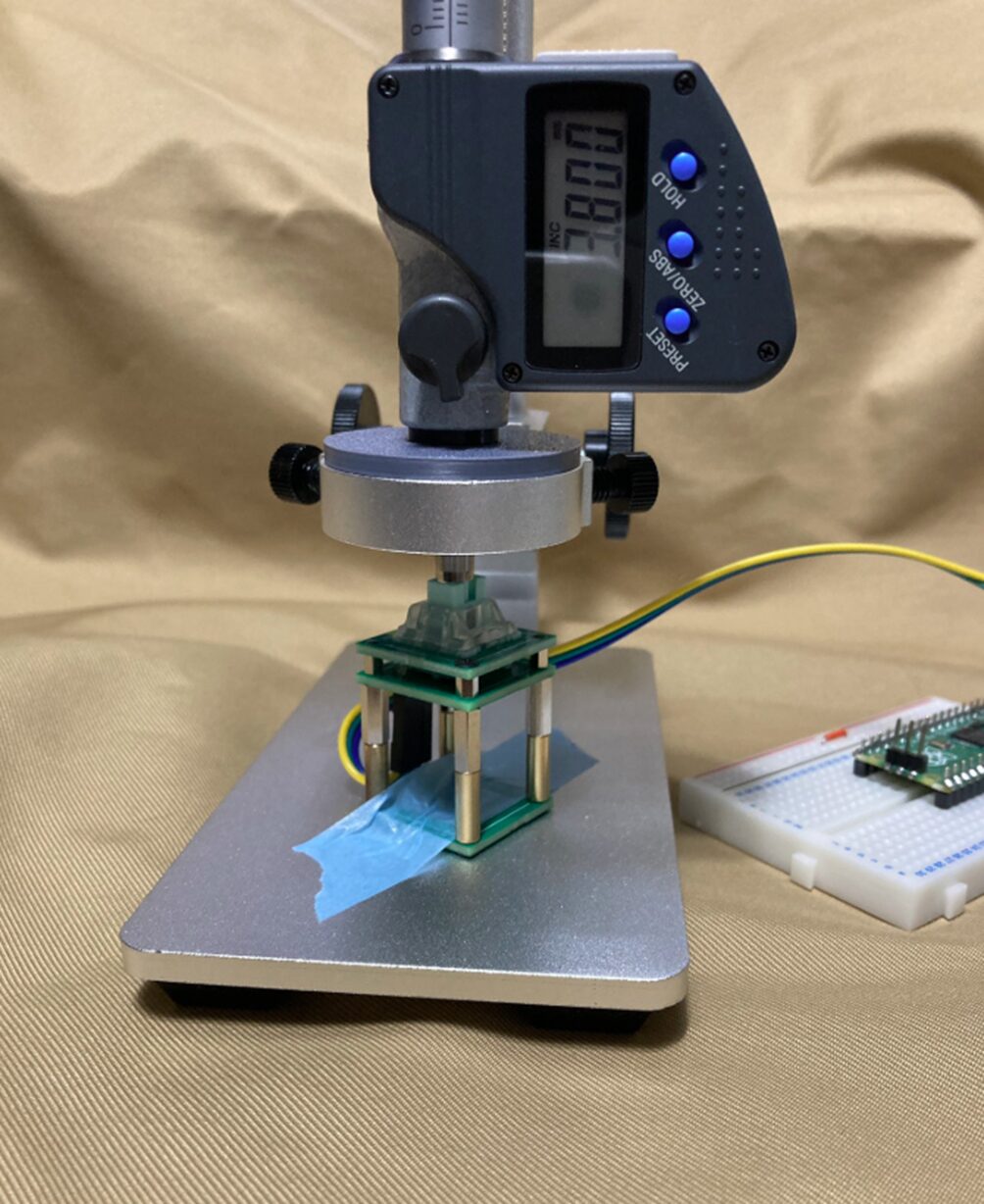

マイクロメータヘッドを買いました。使用用途が数式立てるためだけで、これしか使わないのでもったいないのですが必要だったので仕方なし。ところで磁力を測るのに使用するのはマイクロメータヘッドでよいんでしょうか。

買ったはいいもののマイクロメータ以外が何もないので急ごしらえな感じでいったん雑測定します。手元の範囲でもうちょい道具揃ったら再測定します。

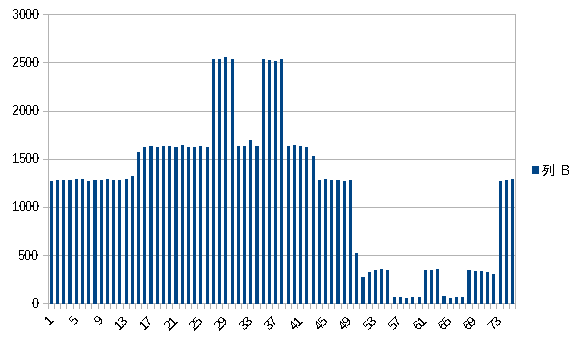

最押し込みから0.05mm step, 7000点程度ADC値を取得し、平均とばらつきを見ています。ちまちま手動でマイクロメータを回し測っていきます。

底と天井のところは測定系とか色々適当なので裾引いていると思っていて、基本的には正規分布に沿っているとみてよいかなと思います。そうでなければ困る

平均を読み取り値として採用し、rangeがばらつき幅、6*stdが上下端切り落としたばらつき幅としました。外れ値らしい外れ値はないですが

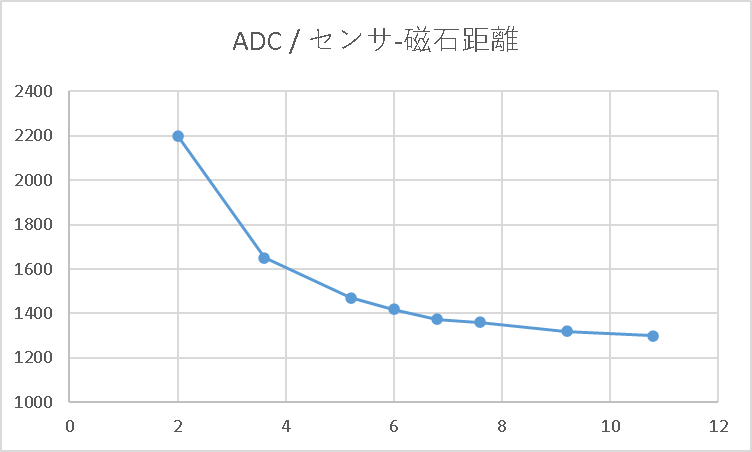

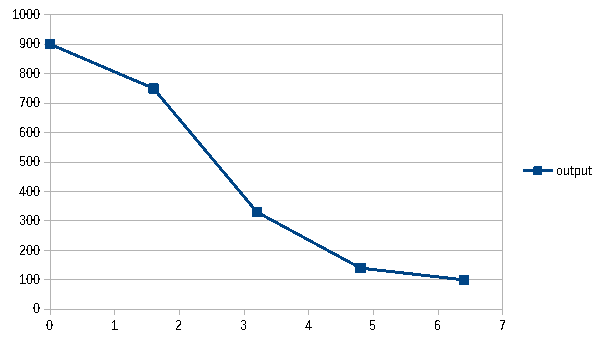

L45測定値の平均値らを取り出し、底からの変位量でプロットしてみました。

averageを見ると距離に対して反比例のようなグラフをしています。底付近の方が磁力の減衰が少ないので高感度に傾きをとれています。

rangeとstdはおよそ一定で変化しています。距離、磁力に寄らずばらつきは一定とみてよさそうです。またこの測定環境においては、ADC読み取り値のばらつき幅は平均で36程度あり、電圧にして36/4095*3.3=0.03V程度幅を持っています。この幅分以下の値はふらふらばらつくので設定できないということですね。ぱっと思いつくのはホールセンサ出力にフィルタ入れたり、安定度の高いマイコンボードを使い対策とかでしょうか?

左軸青はADC読み取り値、右軸燈は0.05mmの変位量でADC読み取り値がどれだけ変化するか(感度)を表しています。ADC値/stepに変換しています

底からの変位0付近では0.05mmを変位させるとADC読み取り値は35程度変化します。閾値0.05mmを実現しようとしたとき、ばらつきが前後35以内に収まっていれば誤動作が起きなさそうでしょうか。

底からの変位2mm付近の中央では10程度の感度です。

天井付近では感度が3程度です。0.05mmを実現するためにはばらつきを3に抑えたいです。この時ばらつき36ですから無理ですね。

平均ばらつき度36であることから、ADC感度→どれだけ変位距離がぶれるのかをプロットしました。これから、底付近と天付近ではばらつきのインパクトが異なり底の方がばらつきによる必要なマージンは小さいです。

例えば底から2mmの位置で固定しているにもかかわらず、読み取り値が上下に0.1mm分ふらふらとばらつくことを示しています。そのためラピトリ値はこれより大きくしないと動かしていないのにon, offが勝手に入力されてしまいます。このpicoでただ読み取るだけの環境では最悪値である上下0.35のマージンを入れた精度であればラピトリを実装できそうです。それくらいでも実用には問題ない気もします。現在ホールセンサにdrv5053を使用していますが、これをdrv5056にするだけで分解能分で倍はよくなりますから、加えてばらつきを抑えてやれば0.1の精度は特別なことをしなくても実現できそうな気がしてきました。

モデル式検討

モデル化というと仰々しいですが、2次の関数と連立方程式だけなので大したことなさそう。磁力⇔変位変換は非常に簡単な話であります。

先ほどのL45と同様に0.05mmずつボトムアウトから刻みホールセンサ出力を測定、をKOM, ZEN, JadeGamingの4種のスイッチについて行いまいした。この結果からスイッチのオンオフ判定やキャリブレーションに使用するためのモデル式を検討します。

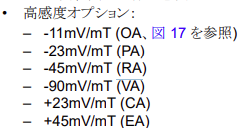

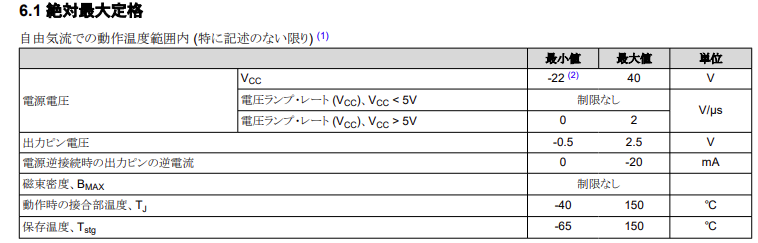

余談ですが、ZENAIMのスイッチは極性がKS-20と同じN極下なので、プレートにちょっと細工すれば同様に使用できます。ただ磁力がKS20互換らより強いので、モノによってはホールセンサの検知範囲から外れてしまうかもしれません。私はZENスイッチにも対応できるように作りたいと思っています。まずはどのような式にするのか決定する必要があります。ホールセンサはデータシートを見るとわかるように、磁束密度Bの変化に対してリニアに電圧値に変換され出力されます。

またこの比例定数は各ホールセンサの感度がデータシートに乗っていますからそれを参照します。drv5053caであれば[+23mV/mT]と記載があります。スイッチのスペックには基本的にガウス[Gs]で表記されていますが1mT=10Gsなので[+230mV/Gs]です。

$$ B\mbox(磁力) \propto Vout\mbox(ホールセンサ出力) $$

磁気スイッチのスペックなど見るとわかりますが磁束密度がそのままある位置における磁力の強さとして扱われているので、磁力と呼んでしまいます。

この磁力をホールセンサで電圧に変換し、それをマイコンのADCによって読み取った値を処理します。現在picoを使用してますが、ADCでは読み取った電圧を0~3.3Vの範囲を0~4095の12bitに変換し読み取りを行います。例えばADCで2000という値を読み取った場合ホールセンサの出力電圧は以下になります。$$ Vout[V] = \frac{2000}{4095} * 3.3[V] = 1.6[V] $$

ですから当然ADC読み取り値も磁力に比例しています。

$$ B\mbox(磁力) \propto ADC $$

マイコンで読み取る値と磁力の関係がわかりましたので、スイッチの変位との関係も見てみます。

磁力と距離の関係を調べてみると、どうやら磁力は距離の二乗に反比例するようです。ホールセンサは磁力に対してリニアですが、肝心の距離特性はそうでないようです。めんどくさい、、

磁極のローレンツ力の式というのがあり下記のように表されるようです。磁極からの距離rの二乗に反比例しています。またベクトル量ですから傾くと磁力が変化するようです。スイッチを傾かせずに押し下げ、その直線状にホールセンサが水平に置かれることが理想というわけですね。$$ B=\frac{\mu q_m}{4 \pi r^3}\overrightarrow{r} $$

スイッチの距離を磁力として取り出したいだけなので電磁気学なんて知ったこっちゃないです。とにかく下記のように表せるようです。

$$ B\mbox(磁力) \propto \frac{1}{r(磁極からの距離)^2} $$

でも実際としては双極子としての数式を見るべきらしいですがたぶん使用する範囲では2乗で十分だと思います。

ここで私がキャリブレーション時に使用できる距離という値は、スイッチのストロークだけとなります。磁極からの距離を想定したときに、基板の厚み、基板からスイッチ底までの距離、スイッチ底から磁石までの距離とよくわかりません。

とりあえず今回測定したように、スイッチ底打ちからの変位量を d [mm] としましょう。ストローク4mmのスイッチとすると、dは0~4の値を取ることになります。0の時ボトムアウトで、4の時トップアウトの状態になります。

また、モデル式に必要な磁極からの距離rというものを仮定して、そのための補正値を d0 [mm] と置きましょう。磁極からの距離を以下とします。$$ \mbox{(磁極距離)} r = \mbox{(変位量)} d + \mbox{(補正値)}d_0 $$

実際に計算に使用したいのはADC読み取り値と変位量dですから、上の式にそれぞれ代入してみます。

$$ (B \propto ) ADC \propto \frac{1}{( d + d_0 )^2} ( =\frac{1}{r^2}) $$

多項式となると面倒ですが、この式を使えればとても簡単です。きっとそうに違いない。

比例定数a, 切片bとして、以下の式をモデルとして想定してみます。シンプルな一次式です。$$ y=ax+b, (y=ADC, x=\frac{1}{( d + d_0 )^2} ) $$

また定数a, bについて考えると、傾きが大きいほど磁力が強くなるということですからaは磁石の磁力の強さを表していそうです。

bはx=0つまり磁極距離が無限大、スイッチが装着されていない何も検知していない状態ですから磁力0をホールセンサで読み取った値となりそうです。実測から近似式

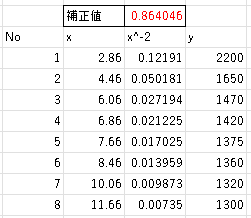

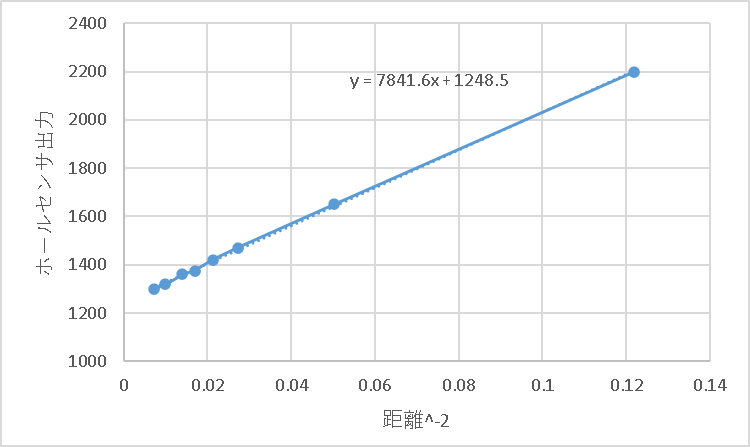

実際に実測値から近似式を作成し、モデル化を試みます。d0という便利な謎の補正値が吸収してくれるので、この時の変位量(0.005, 0.01, …)刻み幅がちゃんとしてればなんでもよいです。

今回初めて知りましたがエクセルは線形近似式をセルに打ち出せるのですね。[SLOPE()][INTERCEPT()]という関数を使用しa, bが求まります。

最小二乗法で線形近似式に実測をフィッティングしd0の値を得ます。グラフを見ると、いい感じにモデルに合っていそうです。$$ y=a\frac{1}{( d + d_0 )^2}+b=\frac{10847}{( d + 2.88 )^2}+1221 $$

L45同様にKOM, ZEN, JGにも実施し近似式を求めました。近似式を求め使用することで、それぞれ異なるストロークと謎の磁極距離という問題が解消されます。任意のr=d+d0を代入すればよいですからね。

KS-20互換と呼ばれるスイッチは互換とはいうもののストロークも磁極距離も磁力もそれぞれ違うんだよなあと思いますが、こう見ると比較的似たような位置にいますね。ZENAIMスイッチは2倍ほど磁石自体の磁力強いことがわかります。これは実測だけでは磁極距離が含まれていないため正確にはわからないところです。ざっくりはわかりますけども。

余談ですがそれがユーザーにとり最適化はわかりませんが、ZENスイッチは非常に都合が良く素晴らしいと思います。磁力が強くSNが高い、ショートストロークで感度の高い場所のみを使える、種類がないため単純なキャリブレーションでよい。実のところZENスイッチであれば二乗に反比例などといわず、細かい変位におけるズレを妥協し線形近似してしまっても使う分には困らないし気づかないと思うのですよ。

以下はZENスイッチのADC / d特性ですが、距離二乗反比例だとしても、ほぼほぼ真っすぐじゃないですか?リニアですと言っても困らないと思う。

予定ですが、ロングストロークによる感度の悪化をデュアルセンサー化して解決しようかなと空想の中では思っていたりします。市販されている中ではまだないので他人から見て少し面白いかなと思ったり。

近似式からモデル式

得られた近似式では各スイッチについてのプロファイルにしかなりませんのでどのスイッチでもキャリブレーションできるように仮定したモデル式に一般化しましょう。

近似式の結果を踏まえてモデル式を少し整えます。切片bは4つのスイッチで似たような数値を取り、これはおよそ磁力0の時のADC値1V/3.3V*4095=1240に近い値を取っています。ほぼほぼそうだろうということでこれをbとします。また切片のあるグラフでは見づらいので左辺に移項しておきます。またb→y0と呼び名を変更します。

$$ Y=y-y_0=\frac{a}{( d + d_0 )^2}=aX $$

変数定数について整理しておきます。

d 底からのスイッチストローク量[mm] d0 磁極距離rの補正値[mm] r d+d0 磁極距離(理論式の磁石-ホールセンサ距離)[mm] X (1/r)^2 モデル式の横軸[mm^-2] y ADC 0~4095のADC読み取り値 y0 磁力0の時のADC読み取り値 Y y-y0 モデル式の縦軸ADC a モデル式の傾き、磁力の強さ キャリブレーションを実施することでモデル式から定数を決定し、y⇔dの相互変換を可能にする必要があります。

- スイッチを押したり離したりすることでボトムアウトおよびトップアウトでのADC値、y1, y2を得ることができます。

$$ y1=ADC_{bottom} $$

$$ y2=ADC_{top} $$

- スイッチのストロークを入力することでボトムアウトおよびトップアウトでの変位量、d1, d2を得ることができます。d1は底ですから0mm, d2はトップなのでストローク値になります。

$$ d1=0 $$

$$ d2=Stroke $$

これを代入し連立方程式を立てます。

\[ \begin{cases} y_1-y_0=\frac{a}{( d1 + d_0 )^2}=\frac{a}{( d_0 )^2}・・・① \\ y_2-y_0=\frac{a}{( d2 + d_0 )^2}・・・② \end{cases} \]

②/①よりd0が求まります

$$ \frac{y_2-y_0}{y_1-y_0}= (\frac{d_0}{d_2+d_0})^2= (\frac{1}{d_2/d_0+1})^2 $$

$$ d_0=\frac{d_2}{\sqrt{(y_1-y_0)/(y_2-y_0)}-1} $$

①-②よりaが求まります。

$$ y_1-y_2=a((\frac{1}{d_0})^2-(\frac{1}{d_2-d_0})^2) $$

$$ a=\frac{y_1-y_2}{((\frac{1}{d_0})^2-(\frac{1}{d_2-d_0})^2)} $$

よってキャリブレーションを実施し、y1, y2, d2を入力することでモデル式を使用できるようになります。

実際にラピトリ制御する際は、単純に考えるとまずADC値を読み取り初期位置を算出、そこからラピトリ設定値をoff状態なら-、on状態なら+し、そこからトリガーとなるADC値を算出する感じでしょうか。

初期値をD, Y、ラピトリ設定距離をRとします。$$ d(初期値)=D $$

$$ y(初期値)=Y $$

$$ R(ラピトリ設定値) $$

ADC初期値を入力し初期位置を取り出します

$$ Y-y_0=\frac{a}{(D-d_0)^2} $$

$$ D=\sqrt{\frac{a}{Y-y_0}}-d_0 $$

次のトリガーとなる判定位置をD’とすると

$$ D’=D±R $$

d=D’が次のトリガーとなるADC読み取り値となる。

$$ Y=\frac{a}{(D’-d_0)^2}+y_0=\frac{a}{(D±R-d_0)^2}+y_0 $$

宿題

とりあえず磁力⇔ストローク量変換ができるようになったと思う。あとは部材とどいたら実測詰めていい感じにしていきたい。

温特をどうにかする。

ADC値のばらつき問題。フィルター入れたりマイコン変えたりしてみる。

したっけ実装に入っていく。

-

[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目

進捗ダイジェスト2週目

磁力と距離

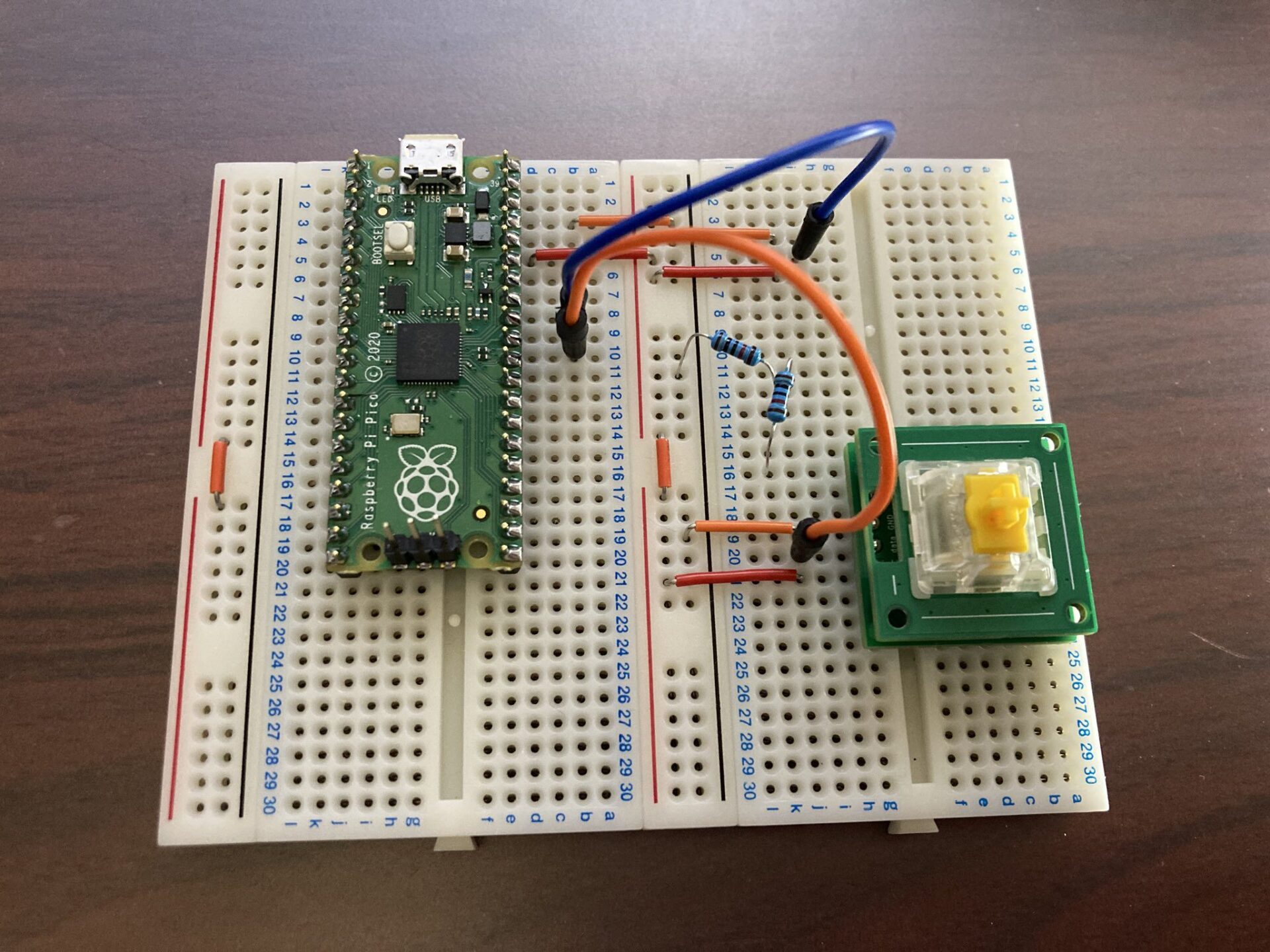

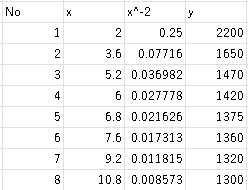

picoにつないだだけの同じもので距離特性をざっくり測ってみます。

前回は感度45V/Tのdrv5053eaを使用しましたが、今回は感度が半分の23V/Tのcaホールセンサを使用します。なおこれも範囲をカバーできていないのでもっと感度低いものが必要です。

通常基板からプレートトップの距離が5mmなので、1.6mm基板+3.5mmスペーサのところですが、磁力範囲をカバーするため4mmスペーサを使用しています。

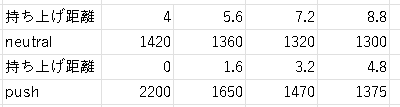

距離を測る機器がないため、スイッチを押していないニュートラルな状態と押し込んだ、ニュートラルな状態から-4mmの状態での平均ADC読み取り値を記録します。

またスイッチ下に1.6mm基板をスペーサとして敷いていき、4回繰り返しました。4mmスペーサで押し込んだ状態を0としています。

この0mmの状態で、およそホールセンサから距離が2mm開いているのでオフセット値を加えグラフにしてみます。雑計測なのであまりなめらかでないですね。

ググってみると磁力は距離の二乗に反比例するそうです。ぱっと見反比例のグラフなのでそんな感じがします。ホールセンサは磁力に対してリニアに電圧が変化し出力されますが、肝心の磁力が距離に対してリニアではないのですね。

押していない付近と押し込んだ付近とで感度が違います。同じ1.6mmの移動でも、2 – 3.6mmの移動量でADCは350変動していますが、3.2 – 4.8mmでは95しか変動しません。

SOCD機能がある以上、fpsでの挙動においてニュートラルから押し込む動作の精度が重要に思いますが、磁力の強い押し込んだ付近の方が高精度にとれるのですね。磁力は距離の二乗に反比例するということなのでどうなのか見てみます。

それっぽさがあります。そもそもここで採用している距離というのがデタラメ(センサと磁石の距離こんな感じだよね)なので、補正値を二乗平均平方根誤差最小になるやつで求めてみます。

それっぽい感じがします。この近似式にホールセンサ読み取り値を入れれば押し込み量が求めて、press releaseの判定を処理できそうです。

何も考えていないので、もう少し正確に計測出来るようになったらモデルを検討したいですが、なんとなく押下量min, maxでの磁力を測定し、スイッチのストロークを入力すれば各スイッチに対応したキャリブレーションができそうな感じがしています。どうなんでしょう。その場合精度は筐体やスイッチの工作精度や軸ブレ量次第にはなりそうです。またこの近似式から各距離での検出磁力もホールセンサの感度を入れることで推定できますね。L45はスペックが良くわからないので何も答え合わせできませんですけど

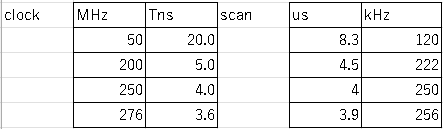

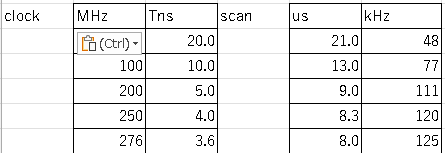

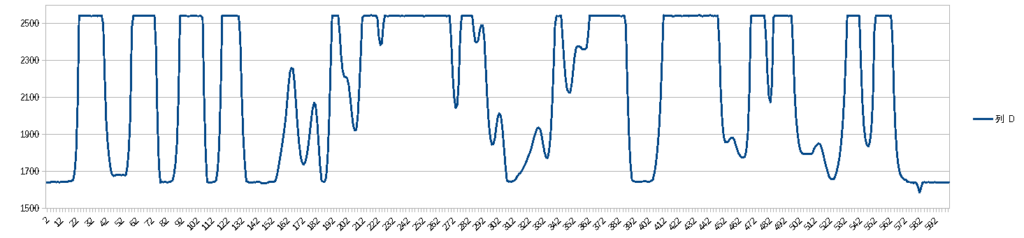

picoのスキャン速度

とりあえずpicoで1000回ADC読んでその時間と平均値を出してみました。picoのクロックを設定できるようなのでいくつか試してみました。

const int numSamples = 1000; long sumA0 = 0; int sampleCount = 0; void setup() { Serial.begin(2000000); // 高速シリアル通信 analogReadResolution(12); // 12ビットADC } void loop() { // 1回A0を読む int value = analogRead(A0); sumA0 += value; sampleCount++; // 1000回読み取ったら出力 if (sampleCount >= numSamples) { int averageA0 = sumA0 / numSamples; Serial.print("time,"); Serial.print(micros()); Serial.print(",A0,"); Serial.println(averageA0); // リセットして次の1000サンプルへ sumA0 = 0; sampleCount = 0; } }

クロック250MHzに設定した1ms間に250回ほど読み取れるようです。単純に50キーのキーがついてるとして1msに50回です。物足りなさは感じます。

A0ピンだけでなくA1ピンも加えて、2つのピンから読み取るようにして同じように計算してみました。

A0とA1の分があるので読み取っているキー数はこれの2倍となります。A0のみから読み取るのよりも遅くなってしまっていますね。

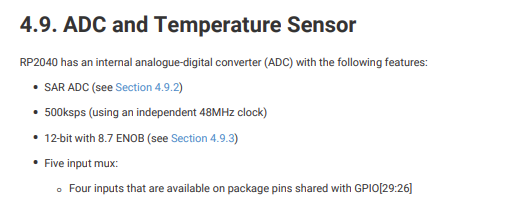

picoのデータシートp.557にADCのサンプルレートは500kHzで1基搭載し4つのADC入力とマルチプレクサで接続されていることが書かれています。

ADCは1基しか搭載していないので2ピン読み取らせるとむしろMUXの切り替え時間とかで遅くなってしまっている感じでしょうか。もし仮に1ピンあたり500kHz出たとしても50キーあると10kHzですからpicoではADCの搭載数、サンプルレートともに磁気キーボードを作るうえでは足らないのかなと思ったり。プロトタイプなら全然よさそうですが

マルチプレクサ

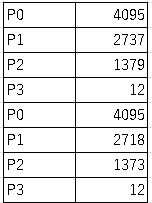

16チャネルのマルチプレクサ CD74HC4067SM96 の動作を確認します。

市販の磁気キーボードには大抵MUXが乗っておりADCピン数を拡張しています。マイコンにADCピンが60個とかついてないですものね。CD74HC4067SM96は一つで16個のADCピンを拡張できます。

S0~S3でP0~P15のどのピンから読み取るか指定し、dataピンからマイコンに指定したピンのADC出力が読み取れる感じの部品です。今回は抵抗で分圧して電圧値読み取れるか試してみました。

// セレクトピンの定義 const int S0 = 0; const int S1 = 1; const int S2 = 2; const int S3 = 3; // ADCピン const int adcPin = A0; // GP26 = ADC0 // 読み取るチャンネル(P0〜P3) const int channels[] = {0, 1, 2, 3}; const int numChannels = sizeof(channels) / sizeof(channels[0]); //int型は4バイトchannnel配列は4要素計16バイト、channnell0は1要素4バイト、16/4=4要素らしい void setup() { Serial.begin(200000); // セレクトピンを出力として設定 pinMode(S0, OUTPUT); pinMode(S1, OUTPUT); pinMode(S2, OUTPUT); pinMode(S3, OUTPUT); // ADCピンの初期化(Arduino環境では特に不要なこともあります) analogReadResolution(12); // Picoでは12bit ADC(0〜4095) } void loop() { for (int i = 0; i < numChannels; i++) { setMuxChannel(channels[i]); // MUXのチャンネルを設定 delay(10); // セットアップ時間待ち int adcValue = analogRead(adcPin); // ADCから読み取る Serial.print("P"); Serial.print(channels[i]); Serial.print(", "); Serial.println(adcValue); delay(500); // 待機 } } // マルチプレクサのチャンネルを選択する関数 void setMuxChannel(int channel) { digitalWrite(S0, bitRead(channel, 0)); digitalWrite(S1, bitRead(channel, 1)); digitalWrite(S2, bitRead(channel, 2)); digitalWrite(S3, bitRead(channel, 3)); } //bitreadでchannnelという引数に渡された値の、何ビット目の値を出すらしい

問題無く読みとれていそうです。使う分には sピンで指定→読み取り だけで難しいことはなさそうです。またenableピンもついているので、mux個数分のioピンを用意すればこんかいのpicoのようにADCが1基のみの搭載でも同じADCピンに複数のMUXを接続することができるようです。

速度とか切り替えとかノイズとかも次にpicoやオシロで確認したいです。

部品調達

何も知らない何も考えてないで始めているので、どれも性能が足りていないことがわかりました。

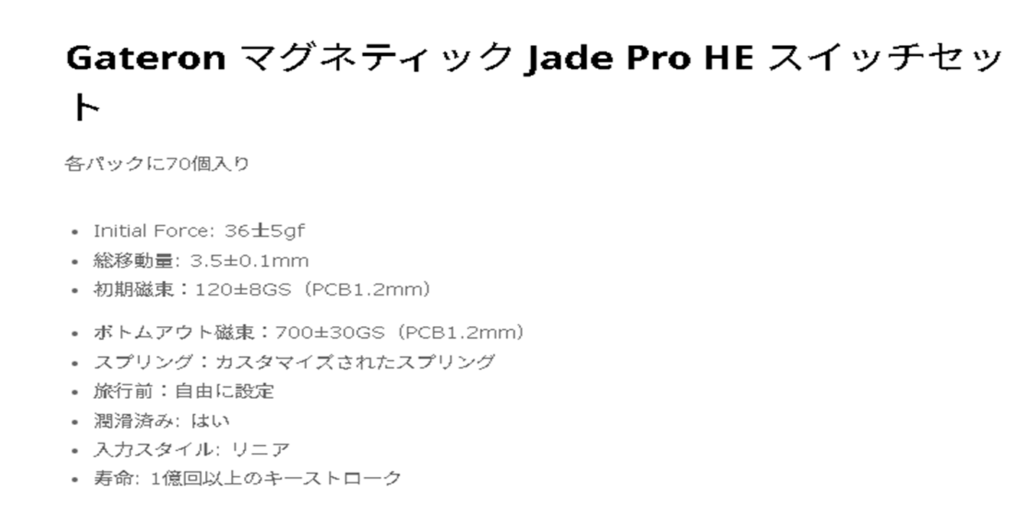

使える部品を買い足したいところです。まずスイッチがL45が数個あるだけ状態なので、定番品を入手しておきたいところです。磁気キーボード関連何も知らないので何買えばいいのかもわからない、、

少し調べてみると、ストロークだけでなく磁力も公開されているものが多いのですね。例komとjadepro

gateronなどはデータシート自体公開しているようでしたが、あまり欲しい情報は得られませんでした。基本的にはストロークと1.2mm pcbでのtop, bottomでの磁力だけのようです。

本当に何も知らないのでks-20互換というのは本当に互換なのだと思っていましたが、磁力、磁石との距離、ストローク、どれもまちまちなのですね。まあ互換といっているのも名目上はユーザーなのでしょうけど。ks20互換が意味するのは極性とMXタイプであることぐらいなのですね。磁気スイッチの種類というのもめちゃくちゃ多いそうで、わけわからん状態なのですが1年後も使用され続けていそうなものを何種類か見繕いたいところです。

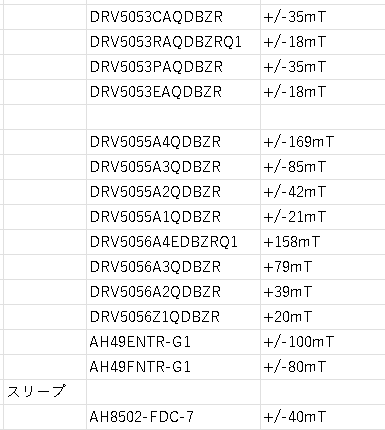

drv5053caの23mV/mTより感度の低いホールセンサを調達したい。また5053は出力が0-2v固定なのでもっと広く見れるものが良いかなと思いました。その分細かく見れますものね。↑のように磁気スイッチは1.2mmpcbとして700Gs=70mTは最低でも見れなくてはならないですね。適当に調べてみた感じ候補はこんな感じでしょうか。基本的にはよく見る3端子のもので、スリープ機能付きのものは6端子です。

drv5053caは350Gsまでしか見れないのですが、今回L45を0.4mm程度浮かせると振り切ることなく計測できていました。L45のスペックがどんなものかはわからないですが、距離^-2というのは感度が極端に変わりすぎてめんどくさいなあと思います、

5053他は与えた電源と同じレンジで出力が見れるものと思います。また5056は片方の極性しか見ないため、倍細かく見れそうです。

スリープ機能付きのものは、ioピンこそたくさん必要ですが、MUXなしでオンオフ制御できそうです。どちらがいいのかは何んともわかりませんが、売っているので検討はしたいなと思います。計測範囲ちょっと狭いのですけどね。その話で行くともっといろいろホールセンサもラインナップはあるはずで、個人だとまず部品の選択肢から狭いのはきついなと感じます。

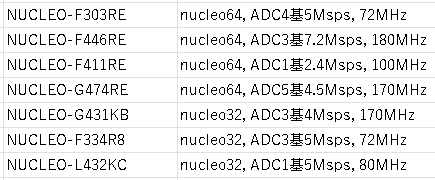

マイコンボードももっと高性能なものを使用したいところです。実際に使うにあたりどの程度のADC基数、sps、クロックが必要なのかは見ておく必要があります。ai君に調べてもらうとstm32がよさそうです。

市販品は8k当然な感じですがnucleoボードはUSB2.0対応のものはないそうです。でもteensy4とか高いのでnucleoボードでいったん試してみようかという感じ。そもそも8kHz必要なのかという話でもあります。

正確に押下量も取りたいのでマイクロメータもあったほうがよさそうです。mitutoyoのmhn2-25mxとかこういう感じでしょうか。どこまで正確にできるのやらとは思いますがたかがスイッチを押すだけに仰々しい設備導入とかとも思うのでこれくらいがちょうどよいとは思うけれどどうしたもんか

なんもわからなくても何もしないでもai君がarduinoコード出してくれるので楽なものですね。

もうちょいい環境整えて、具体的な話をしていきたい。

-

天下一キーボードわいわい会 Vol.8 行ってきた

2025年5月4日天キーvol8に行ってきました。気になったものなどぱっと振り返ります。

以前参加した際は駅から歩く上に入り口もよくわからないということがありましたが、南北線で行きましょうね!今回は駅から直通で楽ちんでした。

どなたの展示かわからっていないのであとから調べてわからなかったものもありますがご了承ください。敬称略ごめんなさい。

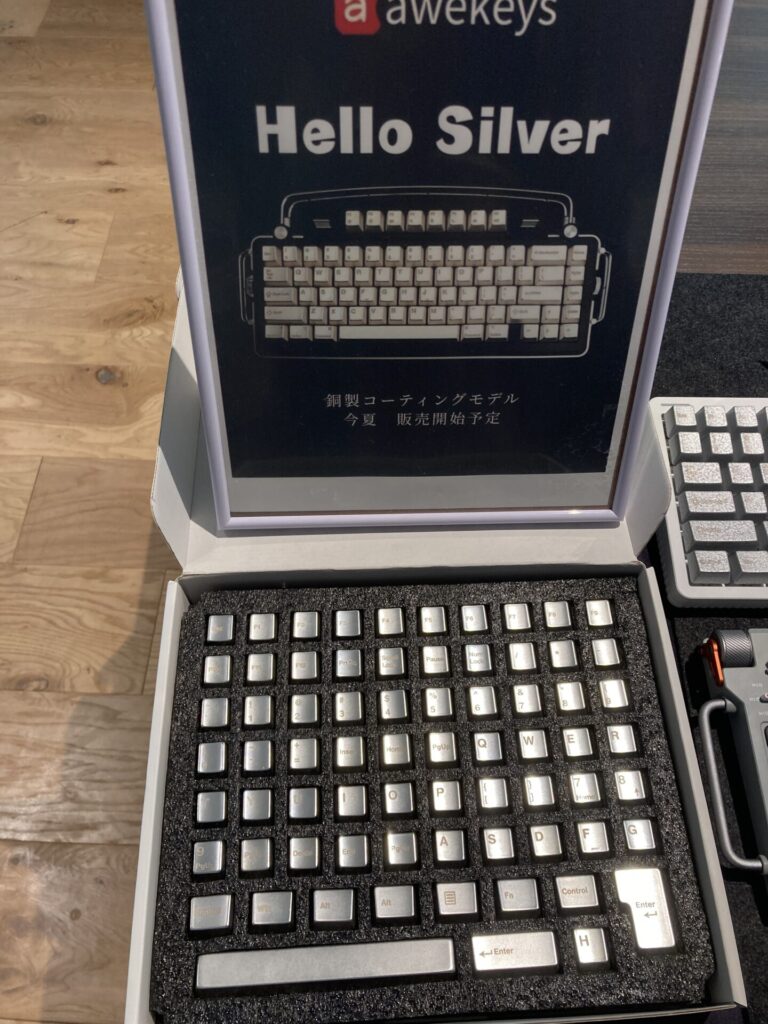

awekeys

金属製キーキャップを販売しているawekeysさんの展示

cerakeyとかは結構重たいなとか思った記憶がありますが、案外軽量でした。

白銅で成形され、各種金属コーティングを施しレーザー印字しているそうです。ベースキットは3色ほどありました。価格はなかなかするので富豪向けですね。absもPBTも使っているとテカってくることは防げないので表面が変わらないのはいいかもですね。

ワンポイントの元素別キーキャップもありました。金属ごとに合った表面加工をしているそうで、ぴかぴかだったりマットだったりしています。きれいでした。

Libertouch

Libertouchさんの展示。高級メンブレンキーボードです。

メンブレンとはいうものの打鍵感は優れており、底打ち感が異なりますが静電容量系の感じでした。こちらes限定版とのことで削り出しケースにフォーム、プレートとこだわり生産されたものでかなり良かったです。予約が開始されていましたが8万円とのことで、貯金0の私は予約すること敵いませんでしたが、余裕のある方是非お勧めです。

キーマップカスタマイズはソフトウェアが開発されていたりキーキャップも十字で好きなものを取り付けられるそうです。

スイッチサンプル。メンブレンは接点スイッチなので装着しM互換として使用できるアダプタがあったり。

荷重の異なるラバーや、ラバーの代わりにばねを使用したリニア軸と4種類ありました。

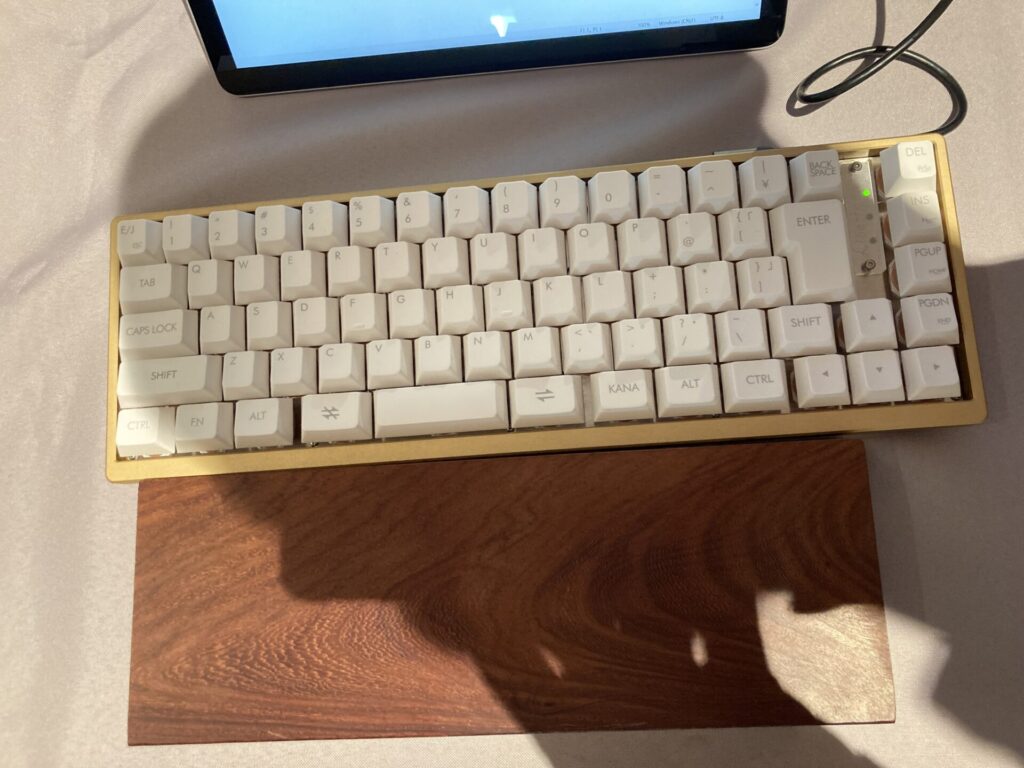

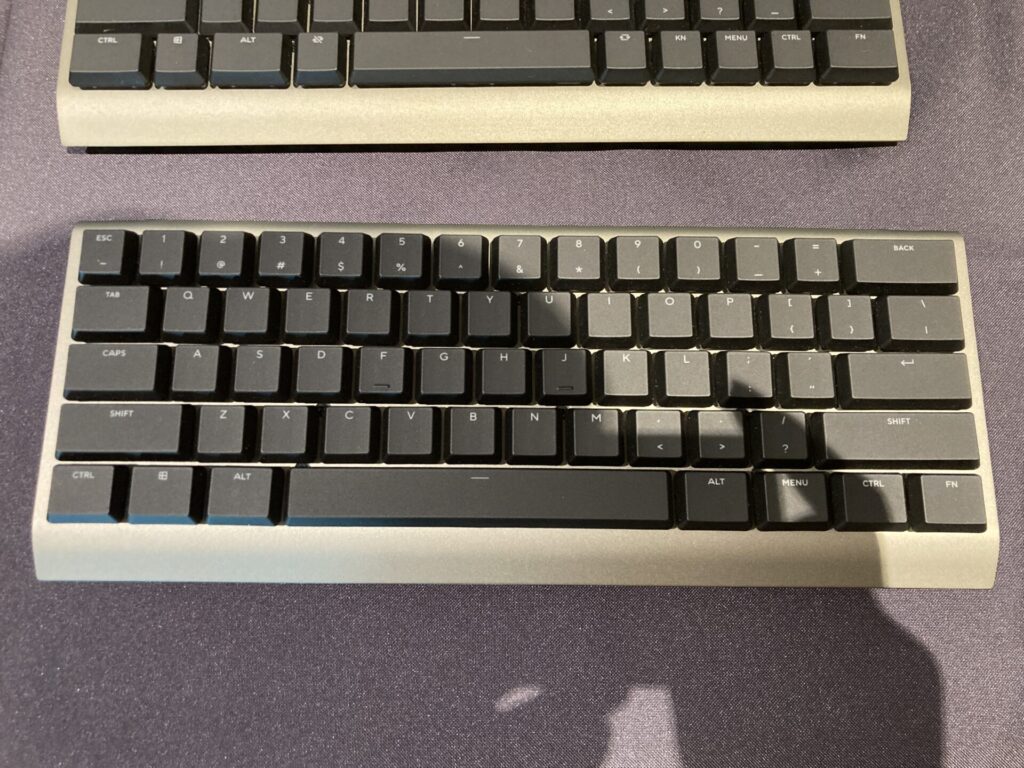

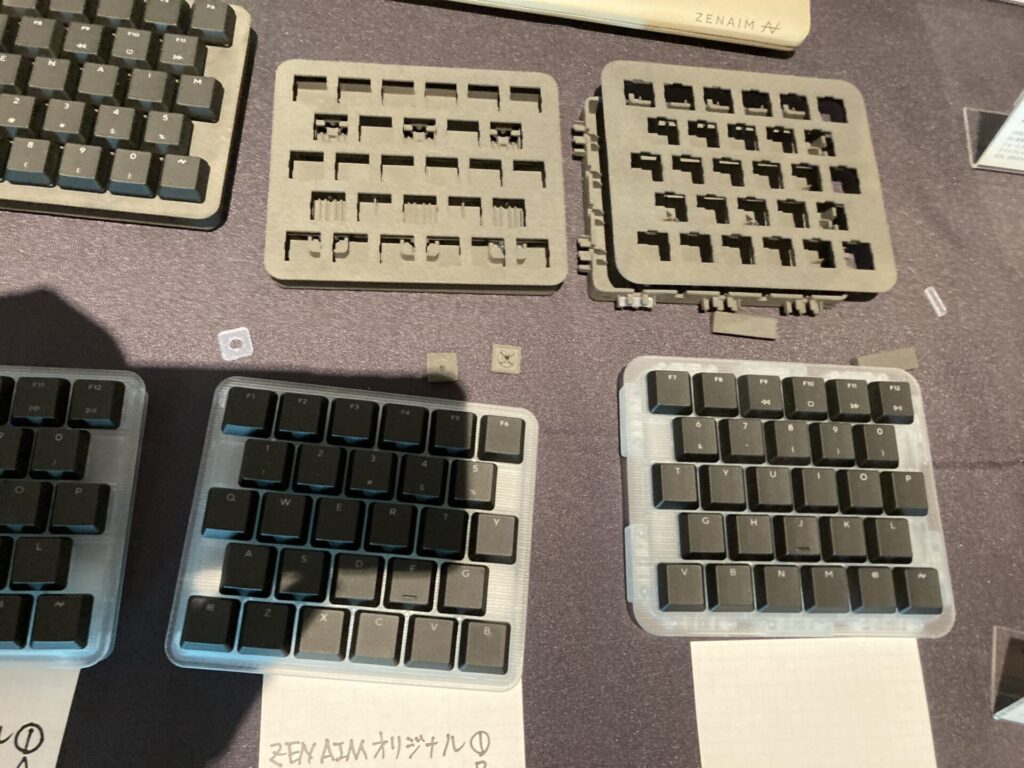

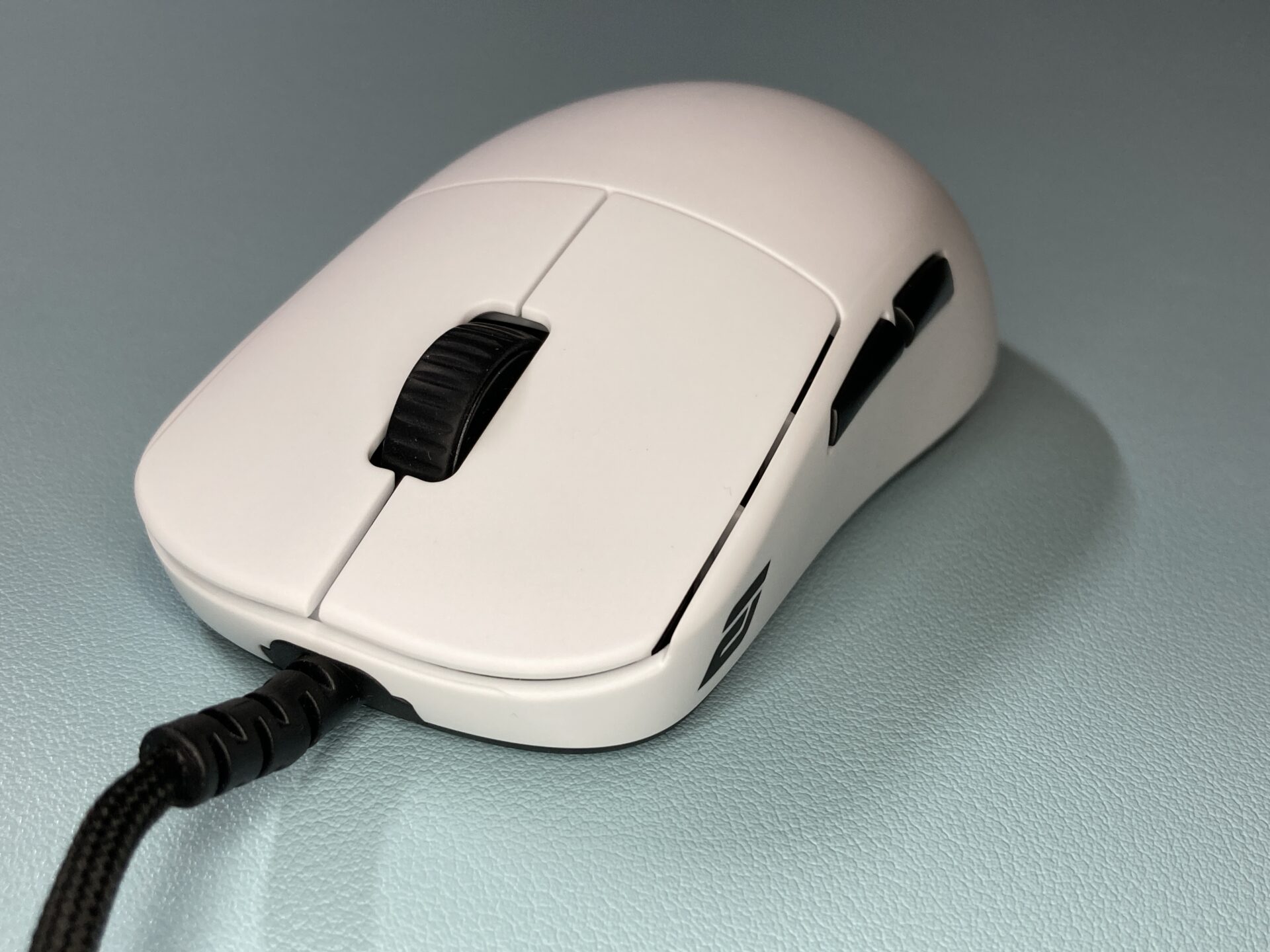

zenaim

zenaimさんの展示。60%はもうそろそろ発売でしょうか。テープアウトはしていそうです。usbは左側になったんですね。かなり見た目はよさげ

zenaimはかなりガチャガチャいいますからフィードバックも多かったのでしょうか。ハーフガスケットマウントを検討されているそう。ガスケットの位置や硬さなど自在に調整できると説明を受けましたが社内向けなのか、もしリリースされるとしてユーザーが分解し、カスタムできるようにするのか気になりますね。感触としては適度にアコースティックに吸収してくれる感じで、強く打鍵しても手が痛くなりにくそうです。

正直打鍵感音がよいと言われる中華系も値段帯問わず大抵ガチャガチャしてますからzenaimばかりそういわれるのも不憫だなとは思いますが。

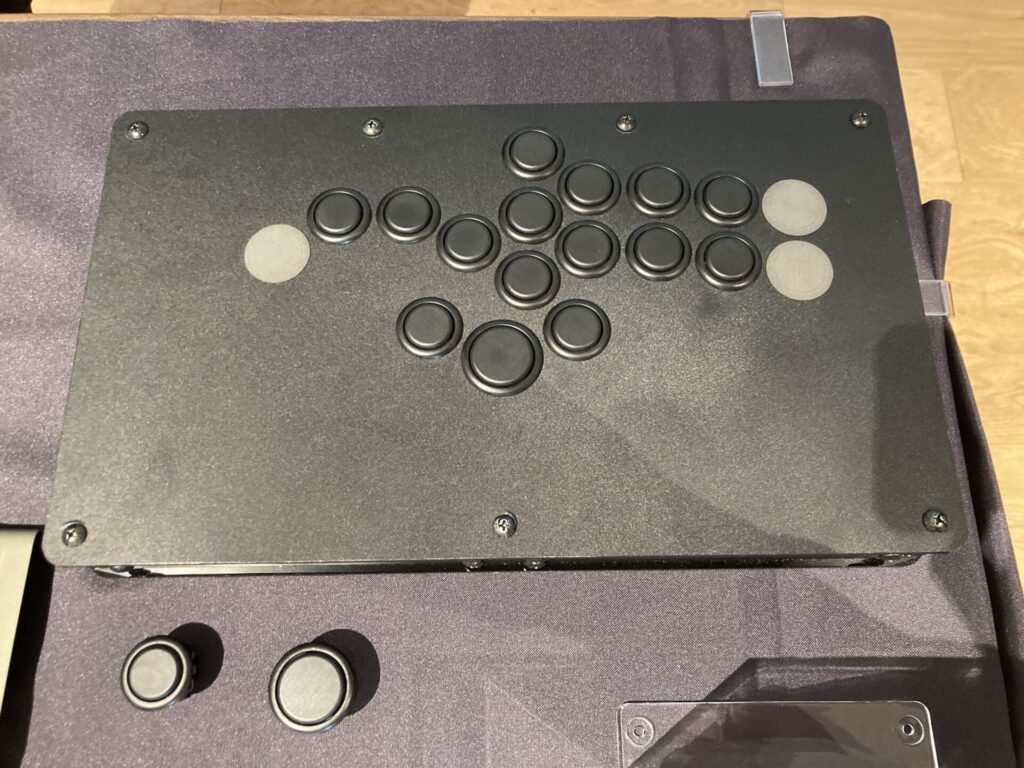

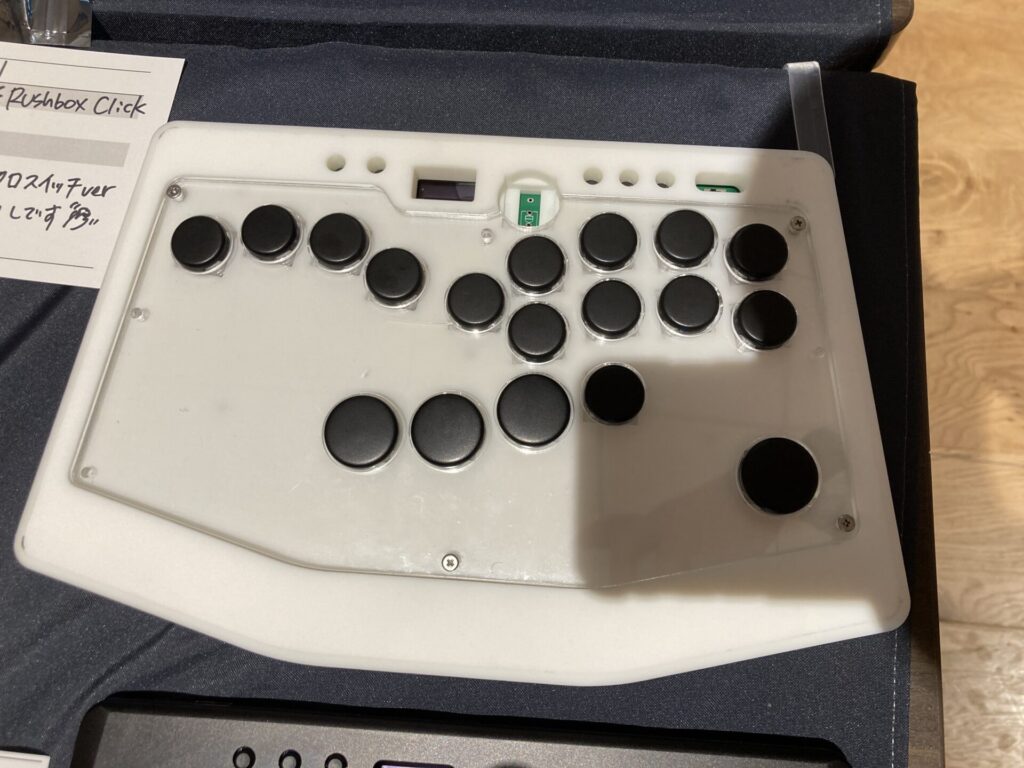

アケコン。筐体は結構ごつく、分厚いです。こちらはまだ先でしょうか?スイッチモジュールはたしか4ピンコネクタでした。詳しくは聞きませんでしたがどういう感じなんでしょうね。

磁気キーボード開発に関していろいろ質問してきました。まっとうなものづくりの視点から多くの意見をうかがうことができました。これからのzenaimの展開などもお聞き出来てよかったです。

まっとうな磁気キーボードですから買いたい気持ちは大いにあるのですがいかんせん高級でお金がないので買えないのが申し訳ない限りです。

moimate

moimateさんのマイクロスイッチアケコン。

こちらはソケット非対応でホットスワップはできないそうです。クリック感はよくブレもないので、スイッチ周りしっかり設計されているなという印象でした。

ワーカホリック

ワーカホリックさんの展示。いろんな椅子を試すことができる有料サービスのお店だそうです。予約が埋まり切っているとか。

会場にはオカムラバロンとエルゴヒューマンがありました。これらは座ったことがなかったのでコンシェルジュしてもらいました。

バロンは結構ガシッと体を固定してくる感じですね。薄めの座面とメッシュの背もたれとで全体的に強い張りがあります。仕事用だとアーロンが有名ですが、こちらもかなりいい姿勢で固定でき長時間働けそうです。逆に崩した使用はちょっと向かないかも?

エルゴヒューマンはでかい人向けという印象があったのですが、座ってみるとそういった印象は感じませんでした。勘違いしていたよう。全面メッシュで包み込んでくれます。オットもあり、また全体的に広く余裕があるので、ゲーミングチェア的な柔軟な使い方をするには向いているなと感じました。

どちらもリクライニングにアームレストがついてくるタイプだったり、リクライニング時の座面の連動の仕方が異なり(バロンはほぼ動かず、エルゴヒューマンは一緒に傾く)普段と異なり面白かったです。

買う買わないでなく椅子をコンシェルジュするサービスなので、買う気がなくてもワーカホリック行って各社の椅子を体験するのは有意義そうです。2時間3300円だそうで安いしこれは言って損することはないですね。予約いっぱいだそうですけど機会があったら行きたい

さびねこ

さびねこさんの展示。Nooir Nolandというキーボード、キーボードが浮いていてなんかとてもすごかった。お高いようです。

ℝ𝕆𝕄コッポラ

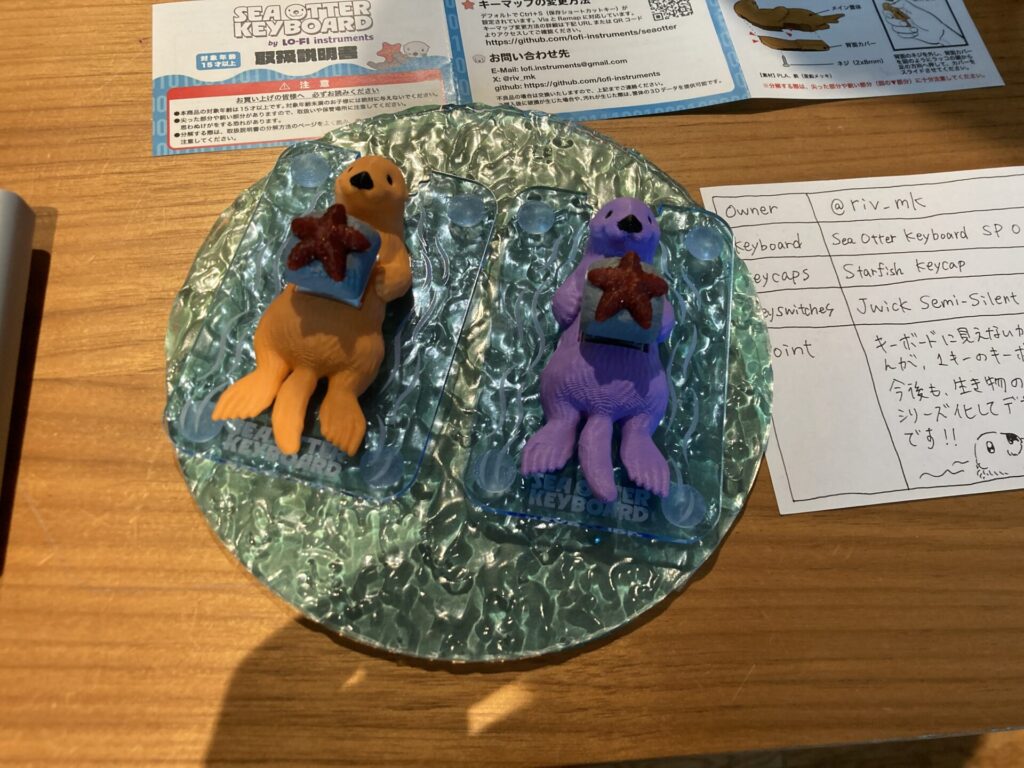

ℝ𝕆𝕄コッポラさんの展示 SeaOtter Keyboard

めちゃくちゃきれいな造形でした。キーボードとしても動作するというのでなおすごいです。

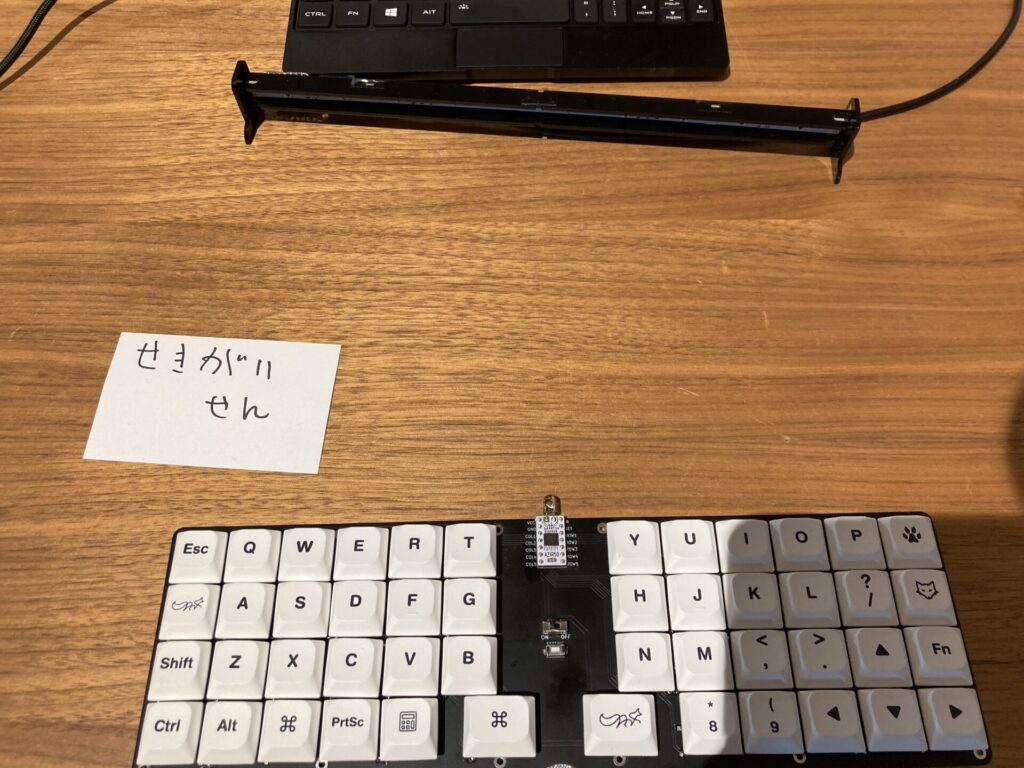

せきごん

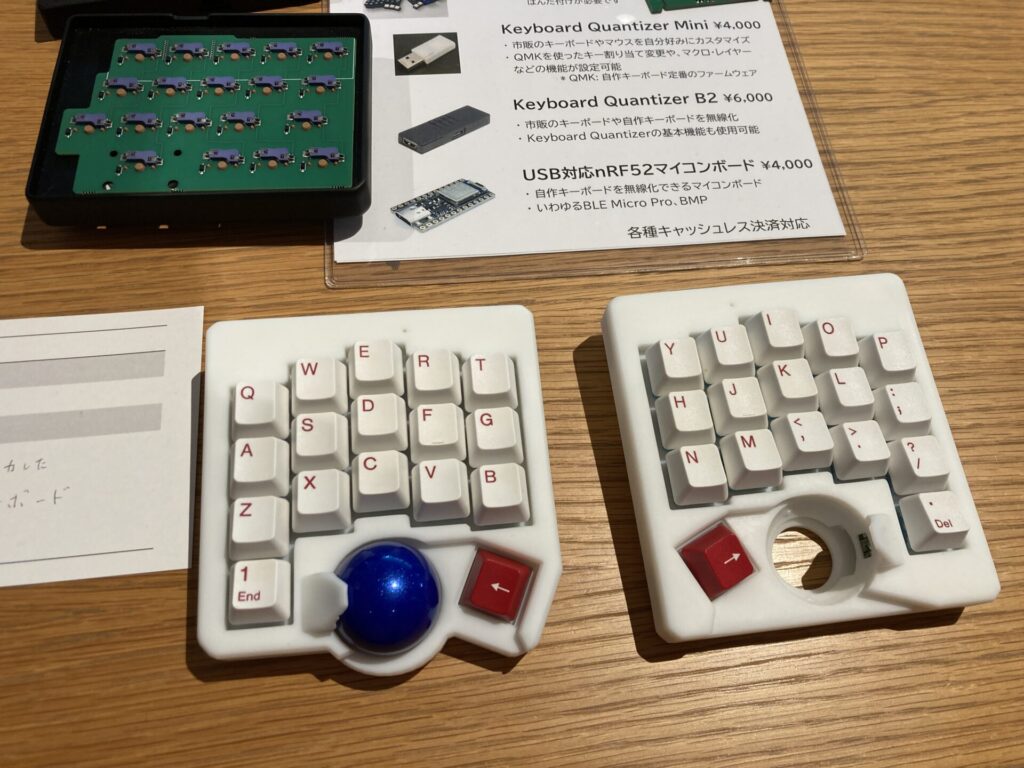

せきごんさんの展示。キーボード自動生成できてしまうauto kdk、すごかった

usbが3つついているのなんでなんだろうと漠然と思っていたのでお聞きしましたが、左右共用にしながら左右間通信を、どちらからでも出せるようにするためだそうでした。言われてみればそうである。usbコネクタと左右間コネクタの位置関係など自由に選択できないと困りますね。

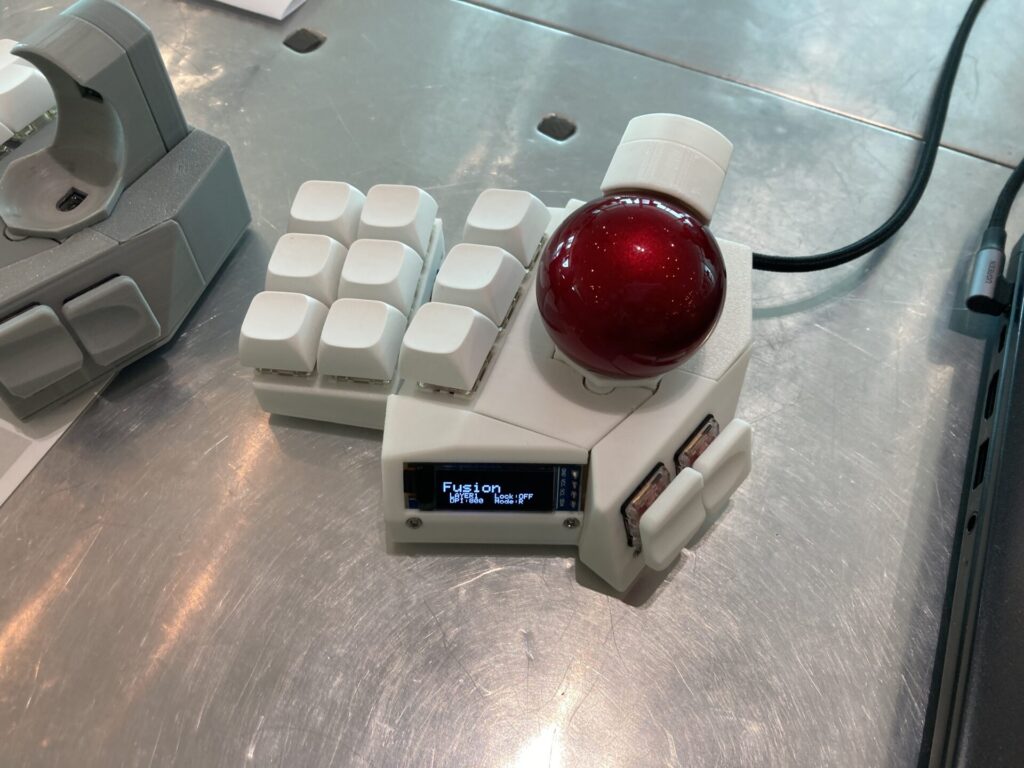

まだリリースされていないそうですがトラックボールがとてもよかったです。トラックボールついているキーボードでしっくりくるものが少ないのですが、こちらかなり良かったです。リリースされたらトラックボールキーボードデビューしてみようかしら。

制御ボードとセンサーモジュールを購入し、あとは基板とケースをデータ発注するだけですからほんとすごいですよね。設計試作コストを考えるとautokdk安すぎます。

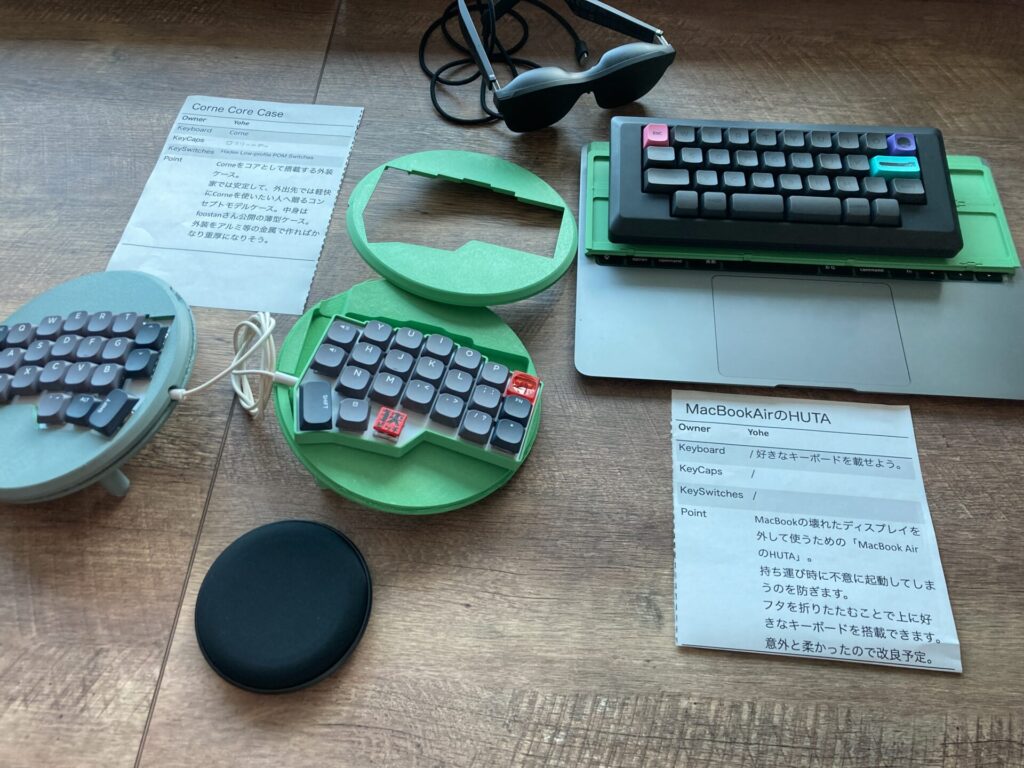

yohe

yoheさんの展示。corne用の円形のケース。こういうの回せば自在にチルトテントできるのでいいですよね。hutaもfdm製ながらスムーズに開閉出来て感動しました。

mass

massさんの展示。omnonというトラボとジョイスティックを搭載したデバイス。触った感触がとてもよく、とても完成度高かったです。他にない構成ですが、どのような割り当てをして使用しているのか気になります。

jezail funder

jezail funderさんの展示。cornixというcorne系譜の配列をしたキーボード。背面にデフォルトでテントスタンドがついており、非常にスマートです。テント角度は段階で調整可能でした。chocv2のキーキャップは自社製のようです。

takashicompany

takashicompanyさんの展示。キースイッチが出てくるガチャガチャが!こういう趣向も面白いですね。

ai03

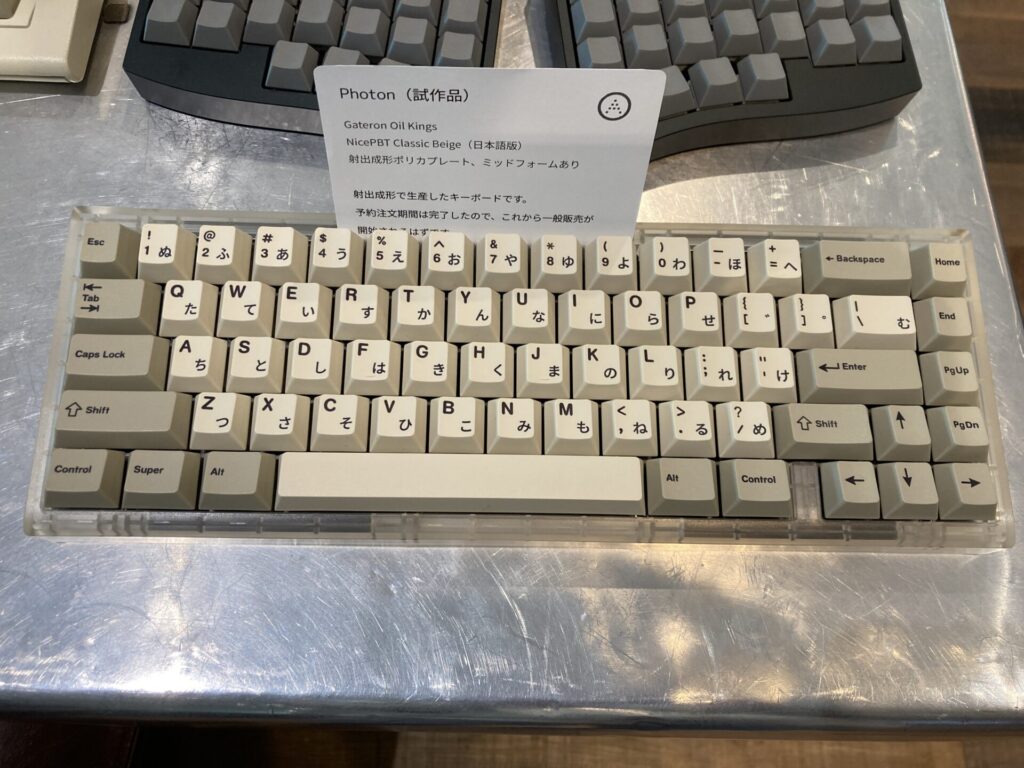

ai03さんの展示 photon

以前天キー参加したときがお披露目で触った記憶ですが、無駄な響きがなくほんとに素晴らしいです。送料高く予約しなかったのですが、いつか手に入れたいと思ってはいます。

ぴろりどん

ぴろりどんさんの展示

とても美しい外見をしていました。追加のタクトスイッチ?マイクロスイッチ?の押し心地が良かったです。

奥のeditor50というキーボードはコンパクトながら多機能でイケメンでした。

ちぃな

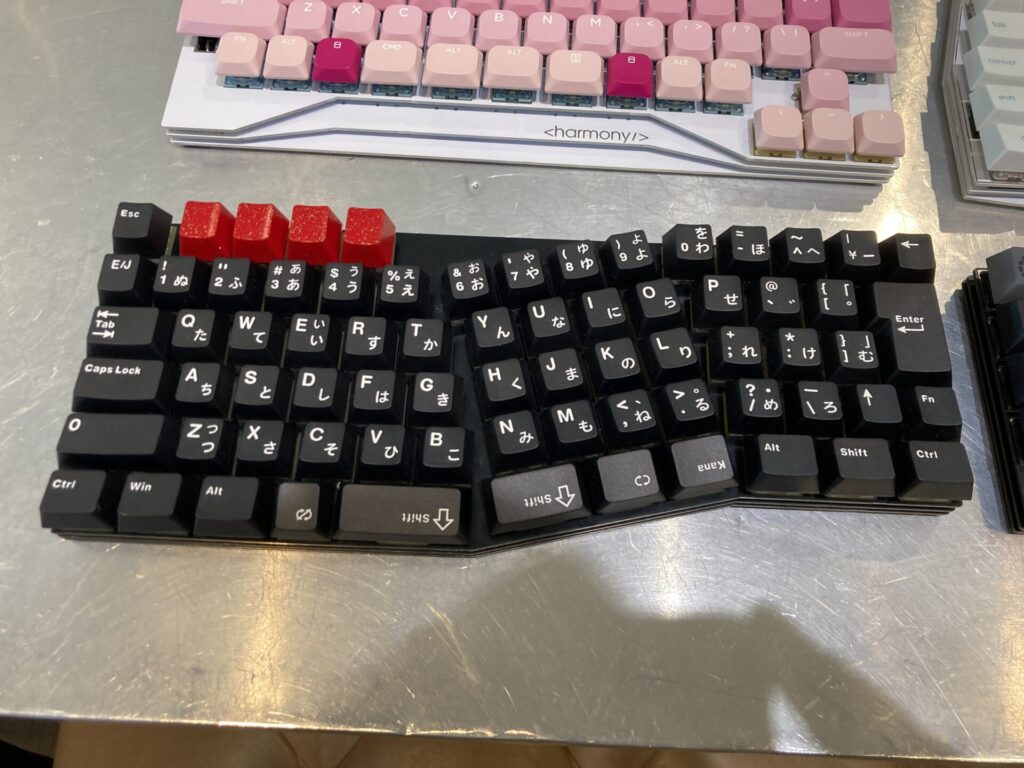

ちぃなさんの展示 Childhood’s End

ロウスタッガード+アリスの配列のようです。とても手の馴染みよく、いいなと感じました。デスクにとり奥行き方向は制約がないことが多いですからスペース的デメリットも少ないです。参考にさせていただきたく思います。

https://zenn.dev/cheena_gb/articles/5804348b47bc4a

ラッタッタ

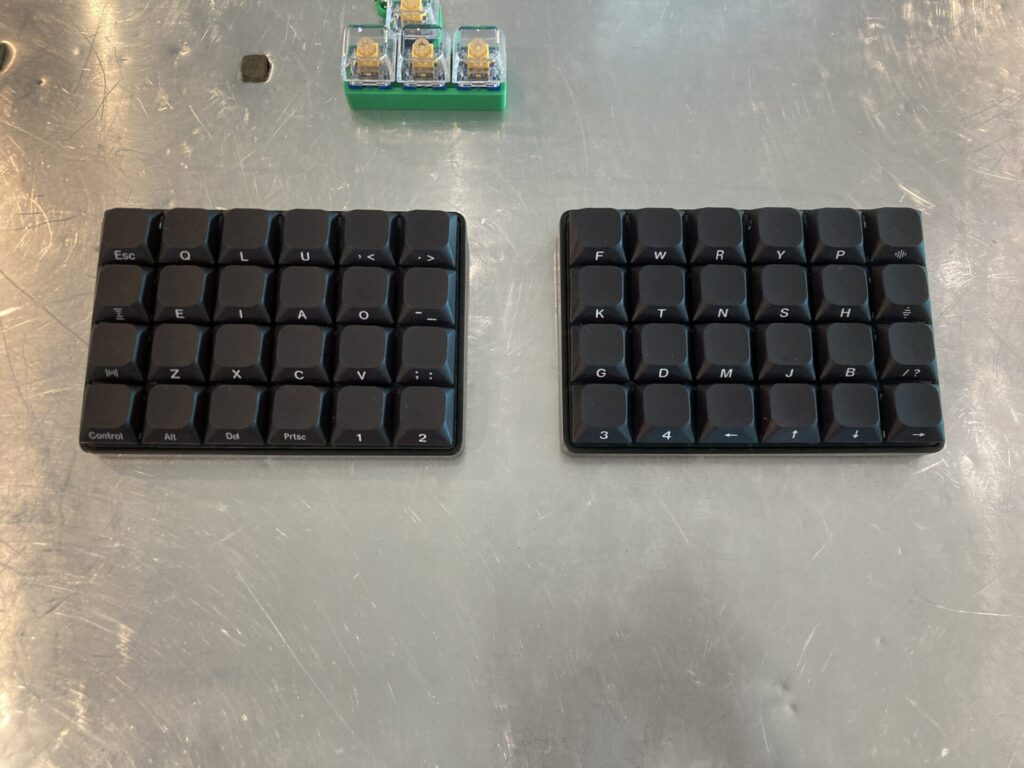

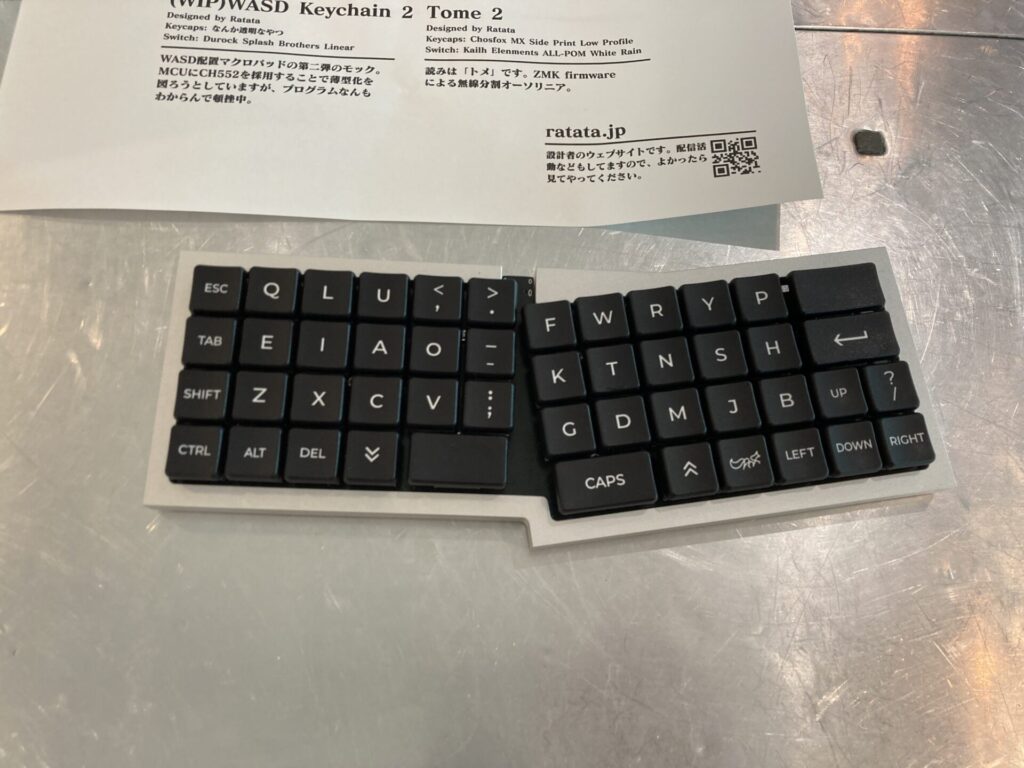

ラッタッタさんの展示 tome2

無線分割でケースはアルミ削り出しです。このコンパクトさめちゃくちゃいい。アルミケースも無線もやったことないですが、このコンパクトさには惹かれ、自分も無線やりたくなってきます。

On Any Banana Day

狭ピッチです。40%ですが配列は大西配列を想定しているよう。こちらもコンパクト

Mogma Products

Mogma Productsさんの展示。Dottie FlipFlowという折りたためるキーボードです。左右間どうつながっているんだろうと思いましたが、中をケーブルが通っているんですね。ぱっと見わからなくて疑問に思いました。とても丁寧に作られています。3dpパーツですごい滑らかなヒンジを作製されています

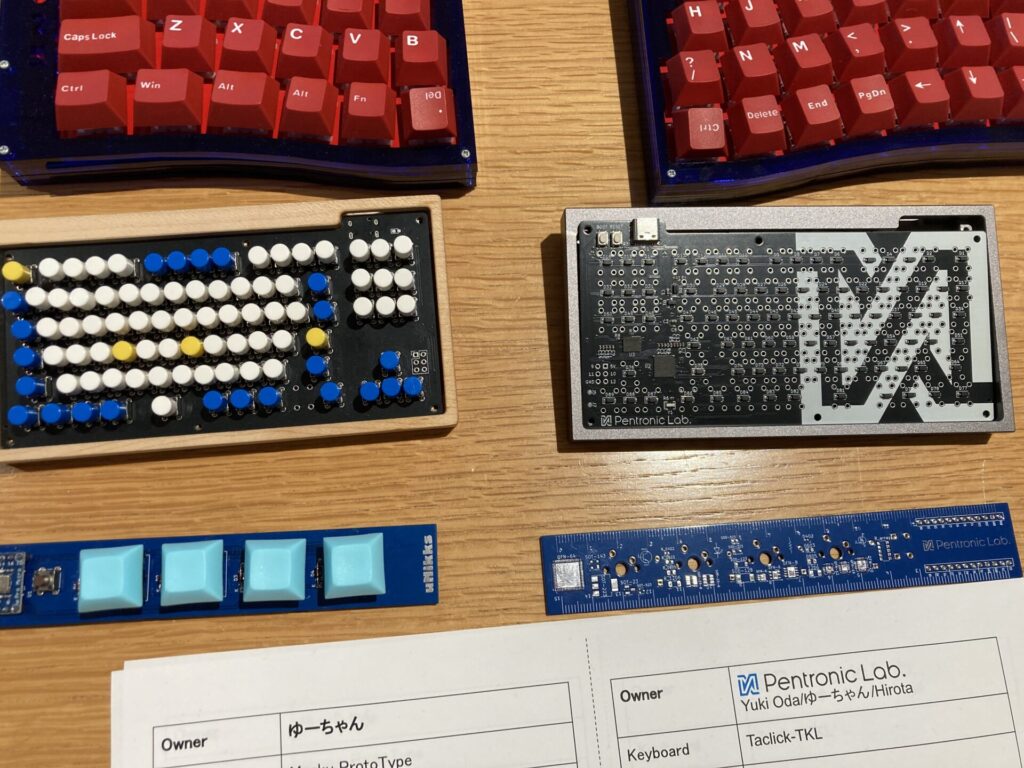

Pentronic Lab.

Pentronic Lab.産の展示。Taclick-TKLというタクトスイッチでできたキーボード。基板の密度がすごいです。はんだ付けがとても大変だ!アルミと木の削り出しケースがありました。木製は軽くてよいですね。

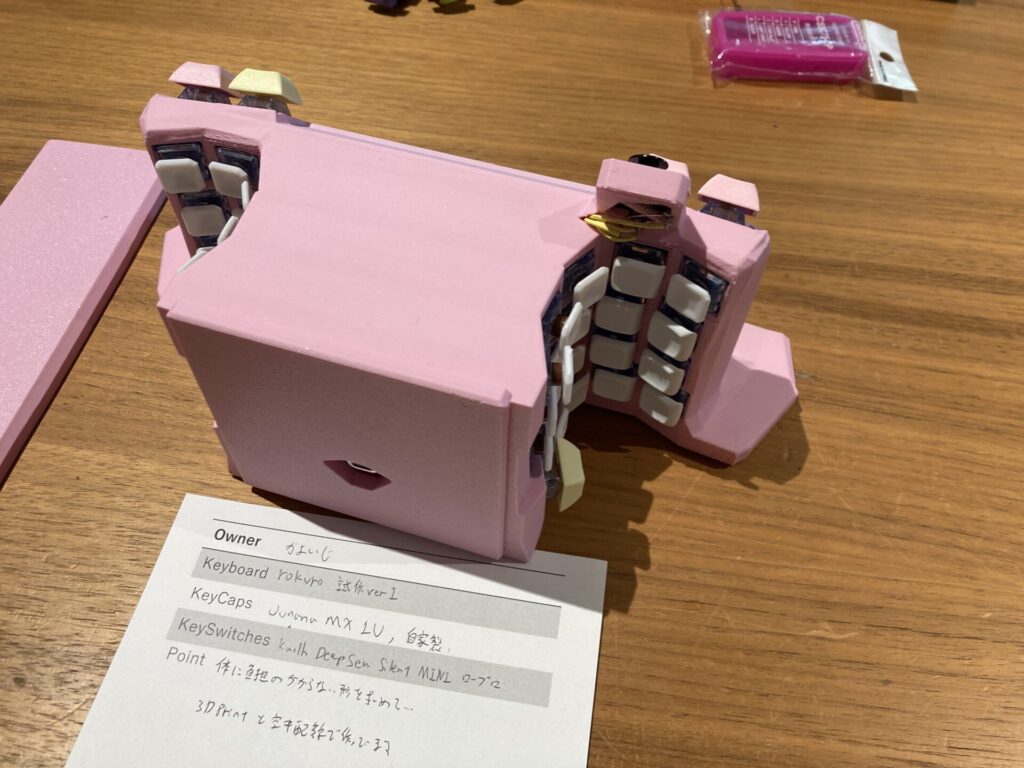

かよいじ

かよいじさんの展示。手配線の立体配列キーボードです。

こちらはコントローラーやハンドルのように握りこみ使用する形状。デスクの上にとらわれず膝の上などで使用できるそう。

こちらは手前に握りこむように入力できる行があります。どのようなキーを割り振っているのか聞いてみたところ記号等割り振っているそうで、横に伸ばさずにかつコンパクトな運指でデフォルトキーをカバーできるようにしており、その思想には共感できます。

トラックボールつき左手デバイス

すみませんどなたの作品かわかりませんでしたがcad等で使用できる左手デバイスです。これ使いこなしたらアプリケーション入力これ一つで完結できそうなポテンシャルがありそうです。

dotting dots

dotting dotsさんの展示。非常に美しいデザインの作品で意匠が凝っています。様々なエンコーダを置いてあり、それぞれの特徴などお聞きし勉強になりました。

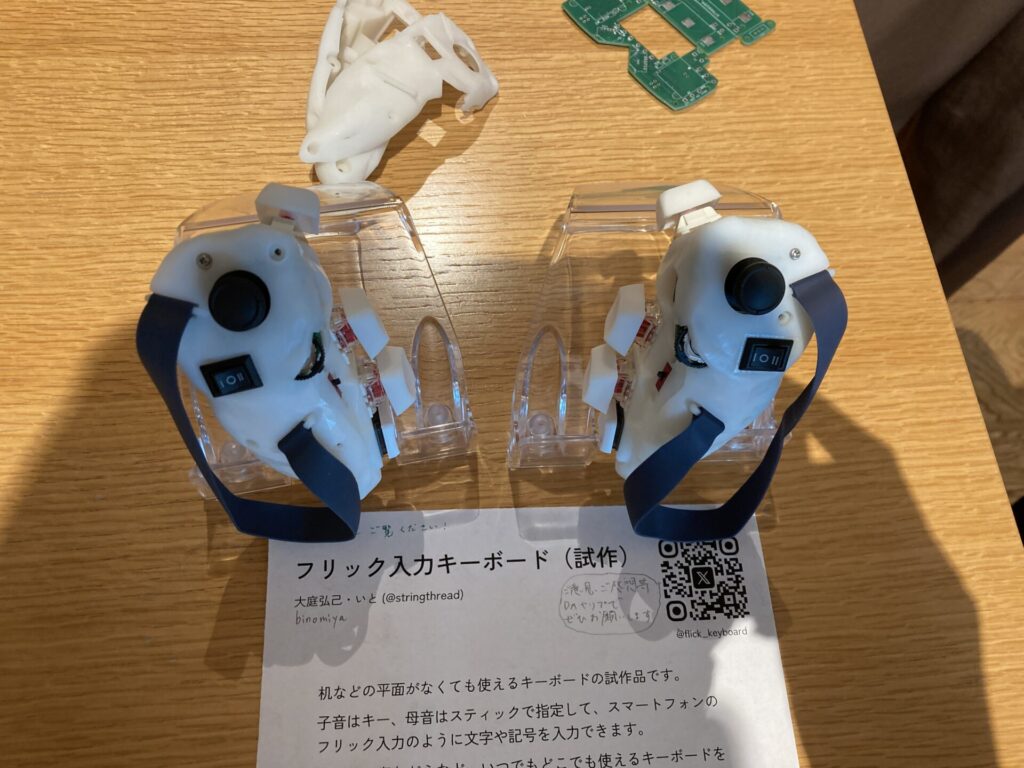

いと

いと産の展示。VRHMDのコントローラーのようなタイプのキーボードです。例えばディスプレイ搭載ゴーグル等用いて机に向かわずにPC作業が完結できるような夢のあるデバイスです。試作段階とのことでしたが指周りの馴染みはよかったです。左右の手での複合操作で文字入力を行う想定で、慣れが必要そうです。

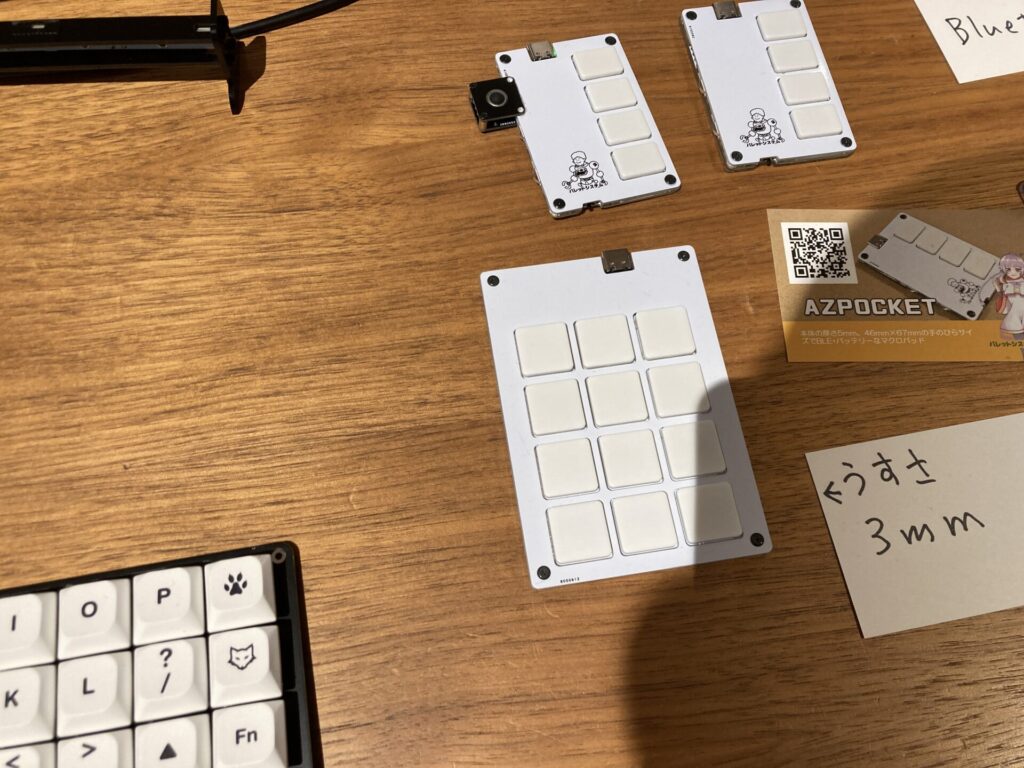

パレットシステム よっぴ

パレットシステム よっぴさんの展示。赤外線通信のキーボード。奥側にレシーバーがあります。露出している小さなicと赤外線のこの小さな基盤だけで制御できるそうで、キーボード側の点数がすごいコンパクトです。赤外線通信のお話も聞けて面白かったです。

kailhの超薄型スイッチのキーボードをさらに薄く仕上げるというめちゃくちゃ薄いキーボード。実際に見るととても驚きます。打鍵感も悪くなく、結構いい感じなのですが、国内取り扱いがなく入手性が厳しいようで、どうにかはやってほしいですね。

おわり

久しぶりにキーボードイベントに参加しましたが、とても面白く勉強になりました。トラックボール分割無線の流行がすごいですね。その次にローすたっガードのスタンダードなタイプのキーボード展示が多く、ここら辺が大勢なのかなという感じがしました。

ユニークな作品も見ることができて、とても刺激になりました。

企業はリベルタッチとzenaimが印象的でした。zenaimさんは直接お話うかがえることそうないと思うのでいい機会でした。

天キー全体でいうと、めちゃくちゃ人多かったです。会場内を順繰りに見ようということができず、練り歩きながら隙間を覗くような感じでしたので、全部見たつもりではいますが見逃している展示もあったかもしれません。

半分抽選目当てで参加しているのですが今回は当たりませんでした残念!天キーは最終的にこぼれるとはいえチケット競争は起きないしキーボード好きだぜって人は積極的に参加するといいと思います。抽選でなんか当たるかもだし。作家さんや企業の方とゆっくりお話しする機会って他にないですしね。

-

[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目

ちょこちょこ進捗をまとめたいなと思います。

完全無知状態なので見れた内容ではないダイジェストですがひとしきり終わったら備忘録を別途作成したいですね。磁気キーボードを作りたい

こういうゲーミングキーボードが欲しいので基板を起こして作ろうと思うと、曲面だとfpc基板で作らなければなりません。しかしホットスワップソケットではどんなにうまく固定したとしてもキーの抜き差しで破損の不安があります。

自分用なら手配線で作ってしまえば一日とかからずできてしまうのではありますが、そこは別の話ということで。というところでちょっとめんどくさいなと思っていたのですが、磁気キーボードはスイッチと基板とが非接触で入力を行うことができます。上記のようなリスクとは無縁というわけです。おまけに磁気キーボード用のスイッチはKS-20と規格化されたスイッチがたくさん販売されています。

ラピトリで精度が0.01mmでとかはちょっとよくわからないのですが、こうした立体形状のキーボードには非接触入力できる方式があっており、丁度磁気スイッチが入手性もよく、マッチしているので作りたいなと思った次第です。

目標としては自分用に磁気スイッチのゲーミングキーボードを作る。自分用でいいのでarduinoを使ってサクッと作りたいなと思っています。ホールセンサ

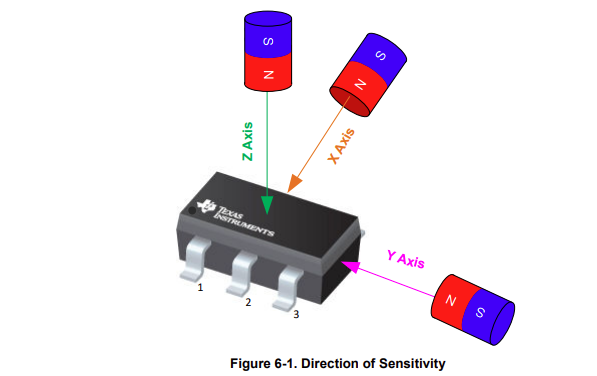

digikeyでホールセンサについて調べてみます。

x,y,z軸あって最大3軸検知できるものもあるようです。すごい。スイッチを押すだけですから1軸シングルでよいですね。

多軸のものは出力の関係からデジタルでi2cやspi出力のものも多いですね。

出力形式ですが、まずオンオフの判定のものは適していないでアナログ値を出力するものである必要があります。

形式としては電圧、電流、PWM、i2c、spi等があるようです。磁気キーボードのイメージですとアナログ電圧が一般的でよさそうですね。

デジタル出力のものもありこれも使いやすそうではあります。マイコンにはADCピンがそんなについていないことが多いですからデジタル出力の方が直接接続する場合はよいのかもしれない。もっともアナログ電圧出力のものでもpicやattiny等使用すれば同じことができそうではあります。

標準的なアナログ電圧出力をマルチプレクサで増やすのが簡単そうなのでこれでやろうと思います。実装方法は面実装とスルーホールありますが当然面実装です。

温度補正機能がついているものも多いですね。これは実際に試してみたいところです。

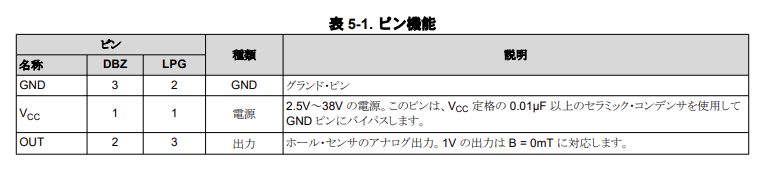

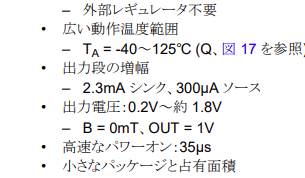

そんなところでTexas InstrumentsのDRV5053シリーズを買ってみました。理由としては上記条件でソートし、安めだったこととモデルがいくつかあり、感度違いで試してみようと思ったからです。

磁気スイッチの磁力がどんなもんなのかもわかっていないので。

+と-がありますが、磁石にS極N極ありますからそれです。+のタイプではホールセンサに対して上からS極を近づけると出力電圧が大きくなりN極を近づけると電圧が小さくなります。

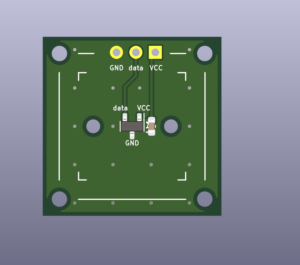

KS-20スイッチはN極が下側にあります。通常ホールセンサの下からN極が近づくので、+感度の製品を使用していそうです。電源ラインに0.1uFのコンデンサが必要なので、それも一緒に買います。基板はブレッドボードに刺せそうな感じでJLCに発注しました。

読み取ってみる

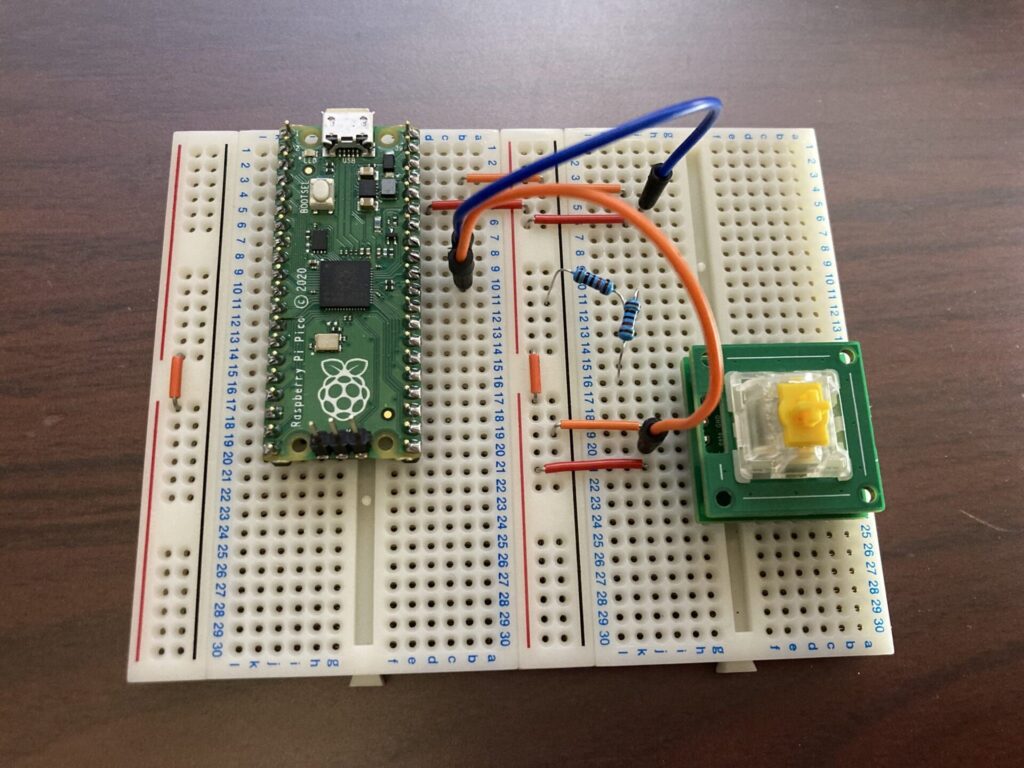

まずは+45mV/mT (EA)で試してみます。

pi picoでarduinoを使いホールセンサの出力を読み取ってみます。

電源3.3VとGND、あとはホールセンサの出力をpi picoのADC端子につなぎます。

void setup() {

// シリアル通信を初期化

Serial.begin(115200);

// ADCピンの設定 12ビット分解能(0~4095)

analogReadResolution(12);

}

void loop() {

// GP26(ADC0)からアナログ値を読み取り

int A0Value = analogRead(A0);

Serial.print(“A0,”);

Serial.println(A0Value);

delay(100);

}シリアルモニタにホールセンサの出力電圧を12ビットで表示されます。

基板のみの状態 1280 1280/4095*3.3でおよそ1V出力されています。 スイッチを載せた状態 1640 およそ1.3V スイッチを押した状態 2560 およそ2.06V 裏にスイッチを載せた 350 およそ0.28V 裏にスイッチを押した 65 およそ0.05V データシートに磁石ない時は1Vと書いてありますからその通りです。

出力は0.2V~1.8Vのようです。arduinoでは0.05V~2.05Vで読みとられています。0.05Vのオフセットが入っているのかしら。

使用範囲が0.2V~1.8Vに収丸用にするべきなのでしょうか。また表裏でスイッチを押したときホールセンサの出力が振り切ってしまっているのがわかります。EAの45mV/mTでは感度が高すぎるようです。もっと範囲の広いホールセンサを使用する必要があります。

読み取り値をグラフにしてみました。

基板のみ→スイッチを載せる→押す→裏にスイッチを載せる→押す

結構値が揺れていることがわかります。これでは既製品でいっている精度0.01mmとか土台無理ですよね。電源と一緒に見てみたりしましたが、電源と連動して揺れているわけでもなさそうです。

思うに想像ですが、カタログスペックの強いものはアナログ計測精度がものすごいんじゃなくて、スキャンレートを上げて、データ処理して、精度を向上してたりするんでしょうか。オンオフしかないキーボードごときでスキャンレート数百MHzなんだろと思っていましたがそういうのなんですかね。また、隣のスイッチから干渉したりしないのかと思っていましたが近くの磁力にしか反応しないようです。これは干渉を気にせずありがたい反面、できるだけホールセンサとスイッチは近く配置し可能な限り感度の高いホールセンサを使用する必要がありそうです。

感度

スイッチと基板の間に追加でスペーサとして基板を挟み遠ざけて値を読み取ってみました。スイッチと基板の距離での感度の変化を見てみます。横軸が追加で設けた距離で縦軸が読み取り値(押し込み量0→4mm時の読み取り差分)です。

0mmの時、先述のように頭打ちになってしまっていますから実際はもっと大きな数字を取っているはずです。スペーサ1~4枚を見てみると、線形ではないことがわかります。指数関数というか2次関数というかそういう感じです。距離が離れるごとに感度が悪くなっています。できるだけ近づけることは重要そうです。

となると使用するホールセンサの感度ももう倍ぐらいのものが必要そうでしょうか。平均

値が揺れすぎていてなんもわからん状態なので平均を取ってみます。

直近50程度で平均を取ると揺れが収まってくる様子です。1000Hzのキーボードを作るとしたら1msに50回はスキャンしないとというところですね。const int numSamples = 50; // サンプル数

int A0Values[numSamples];

int A1Values[numSamples];

int sampleIndex = 0;

bool filled = false;

unsigned long lastPrintTime = 0; // 最後にシリアル出力した時間

void setup() {

Serial.begin(2000000);

analogReadResolution(12); // 12ビット分解能

}

void loop() {

int A0Value = analogRead(A0);

int A1Value = analogRead(A1);

A0Values[sampleIndex] = A0Value;

A1Values[sampleIndex] = A1Value;

sampleIndex++;

if (sampleIndex >= numSamples) {

sampleIndex = 0;

filled = true;

}

// ここで現在時間を取得

unsigned long currentTime = millis();

// 0.5秒(500ミリ秒)経ってたら出力

if (filled && (currentTime – lastPrintTime >= 10)) {

long sumA0 = 0;

long sumA1 = 0;

for (int i = 0; i < numSamples; i++) {

sumA0 += A0Values[i];

sumA1 += A1Values[i];

}

int averageA0 = sumA0 / numSamples;

int averageA1 = sumA1 / numSamples;

int timeMicro = micros();

Serial.print(“time,”);

Serial.print(timeMicro);

Serial.print(“,A0,”);

Serial.print(averageA0);

Serial.print(“,”);

Serial.print(“A1,”);

Serial.println(averageA1);

lastPrintTime = currentTime; // 最後に出力した時間を更新

}

}平均をとるようにして個体差を確認してみました。

ホールセンサの実装基板を複数用意し比べてみましたが差はADCの値1程度の差しかありませんでした。多少の実装精度、ホールセンサの個体差はそこまで深く考えなくてもよさそうです。

一方でスイッチの個体差はADCの値で20程度はあり、結構差があるのかなあという感じ。スイッチを取り換えた際はキャリブレーションを実施したい気になりますね。またこの差はオフセットすることで解消できそうなので、割と単純かもしれない。

また直近50の平均を取ってスイッチを押したり話したりしてみました。

とりあえずホールセンサの値を読むことができました。ただadcピンを読み取るだけなので単純であります。

次

DRV5053は出力が0-2Vでしたが、0-3.3Vで出力してくれる例えばdrv5055とかの方がSNも解像度も上がってよさそうです。

45mV/mTではクリップしてしまったため適切な感度のものを選ぶ必要があります。

読み取り値が揺れまくるので、マイコンもスキャンレートをより早くできるものを実戦では使う必要がありそうです。ホールセンサの買いなおしとデータ処理の仕方など検討する必要があります。マイコンボードもより高速なものを使いたいですね。

ホールセンサの向きも考えなくては。どうせケース下に基板を配置するのならば-感度にした方がスイッチとセンサーの距離が近くできます。

-

25年4月 eイヤ試聴記

25年4月28日にeイヤホン言っていくらか試聴してきたので雑感です。

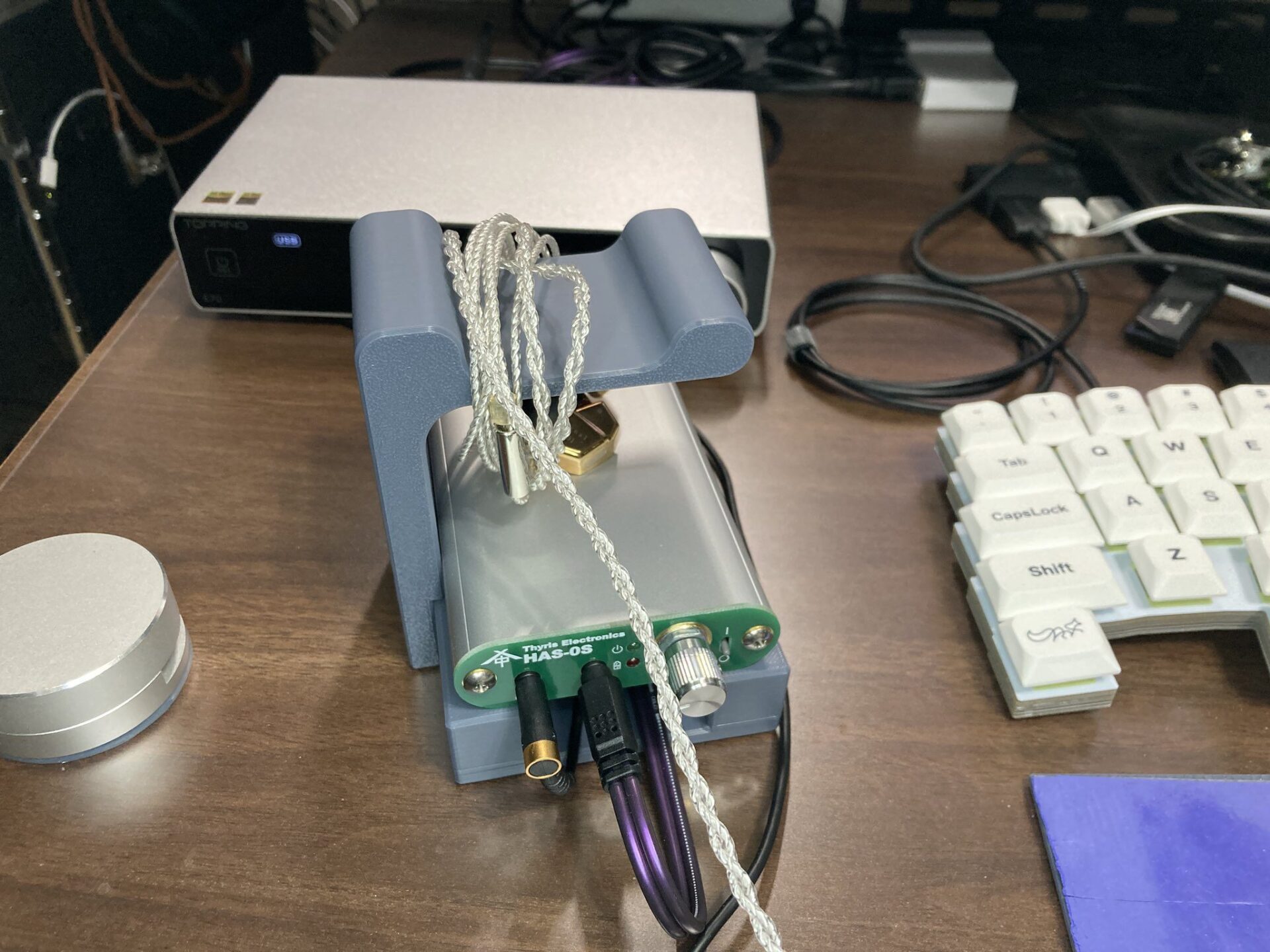

久々だったのでいろいろ変わってました。イヤホンのフロアが一つにまとまったんですね。イヤホンもヘッドホンもなんか全体的に試聴機の数少なくなったかしら、、、?あまり批評的であったり価格を考慮しておらず最近の新作どんなんだろという風で聴いてきたのでそんな感じです。試聴環境はm300/space/has-0になります。

panasonic technics eah-az100

インターネットでは賛否が荒れ気味だったのが記憶にあります。最近パッチが当たって低音の量感が改善したとかしていないとかもありました。磁性流体ドライバーがこの値段で!?みたいな話題でしたが、一聴して低温の量感がイカれていました。長時間聴いていたら気分悪くなりそうな

確かにこれは賛否分かれるというか、正直音質以前の問題でナシでした。パッチが当たっていないのではないかとか、アプリのイコライザーで変にいじられていたのではないかという可能性はありますがそこまでしてaz100を聴きこみたいかというとそういうわけでもないのでなんだかなあという感じでありました。

これがaz100の通常の音であったのならば、このチューニングでリリースしていることに驚きを禁じえません。音質はわからず。装着感はよかったです。

次機会があったら音質に着目して聴きたいところです。

finalがa10kとかdx6kとか発表しています。a10kは2日前のヘ祭でお披露目していたようです。dx6kはすでにリリースされており、また最近の製品も聞けていないので、一通り聴いてきました。a10kも早く聴きたいですね。

final S4000/S5000

finalが最近開発しているBAドライバのシリーズです。s4k, s5kは筐体の金属ステンレス/真鍮違いでトーンチャンバーと水平対向ドライバーの構造が売りのようです。見た目はEシリーズを踏襲している感じですね。

商品ページに構造図も掲載されています。多ドラでレジンやプリンタ製が多いので面白い。

肝心の音なのですが、水の中にいるようなこもったサウンドでした。モデル別でいうと真鍮のほうが低音の量感がさらに強く。わりとインターネットでも酷評が目立った2機種ですが、これは私も同意というところです。究極的には好みでありこういったものがリリースされることに異論はないですが、私の感想としては音作りがなにも理解できませんでした。e5000も低音に癖のあるモデルでしたが、あれは傑作だったのになあと思うなど。

個人の想像としては、final側も新構造のお披露目でしかなく好評で売る気はないんじゃないかと愚考します。

これに関しても音をどうこう評価する以前に私では聴くことができなかったので、今後の同構造モデルには着目です。final s3000

同じSシリーズですが4k, 5kとは異なり1BA機です。黒でシンプルなデザインですがしっかり3万円します。4k, 5kと同様に接着剤レスな構造でファンネルノズル構造だそうでどちらにせよsシリーズは接着剤レスとノズルのアコースティックな設計がテーマのようです。

S3000は4, 5と一転してよいなと感じました。1BA機の一般的なイメージと比べるとクリアさに欠けると感じましたが聴き疲れしにくいとも言えます。表現は割とえっちな感じがします。というのはドライバからの出音が素直に耳に届いている感覚とでも言いましょうか。

音響エンジニアではないので知りませんが、これが新構造によるものであるならば、いい感じではと思います。音自体は尖った部分はなく素直なチューニングです。

値段を見ても仕方ないですが魅力もありますが粗も同程度あります。より上位の機種を所有している人からすると魅力は少ないかもしれません。final a5000

かなりいまさらという感じですが聞いて来ました。Aシリーズなのでドライバはfcoreduです。価格は3万円程度でs3000と同じグレードですね。

s3000なんかと同じで尖った部分のない普通の音でよかったです。音質は割といいなと思いました。(値段比ではなくただ聴いた感想として)あまり艶などある感じではなく、全体的に締まったサウンドでそこが特徴かなと思う。

a, vrシリーズって全部fcoreduだと思ってるんですけどどこで音質差価格差を出しているんでしょうね。

final a6000

もはやaシリーズ見た目で違いがよくわからないですけど、6万円するので結構いい値段の機種ですよね。

手に取って、めちゃくちゃ軽くてびっくりします。めちゃくちゃ軽くて、これならイヤモニとかじゃなくても激しく動いても気にならなさそう。軽い設計も相まってか、響きが少なくあっさりしたサウンドと感じました。シンプルに音源を楽しめそうだなと思うなど。

s3kもそうですが最近のfinalのチューニングという風な音場表現ですね。final DX6000

今のfinalのヘッドホンの印象は平面駆動ですが25万円でダイナミック型を出したようです。youtubeでインタビューがあるので見るとよいと思います。

ヘ祭や試聴の感想を見るとかなりボロボロにたたかれている印象です。個人的にはこれに限らずfinalは確かに言ったとおりの音作りを各製品していると思うんですよね。ただその音作りがなかなかユーザーに刺さらないだけで、、。

視聴した感想としては驚くほど感動はなかったです。ただ究極の無味も感じました。たしかに音源を聴きたいならこういうのもあるのかなあと思いますが、それに25万を払うかというと私は金持ちではなく貯金0の会社員なのでナシという風でした。総評として、finalは独自の製品開発を続けているなあという感じ。それはとても素晴らしことですが製品としては当たり外れが激しいなと感じます。s4k, s5kは明らかに外れ(個人の感想)ですし、S3000やA6000は非常に好印象でした。s3k, a6kは価格を考えるとなかなかとっかかりがないと私は手が出ないのですが、欲しいと思います。またこれらはfinalが最近目指しているんだろうなあという、尖った特徴のない音で、音源を楽しむような使い方が向いているなと感じます。そういった趣味の人は最近のfinalは追っていて楽しそうです。

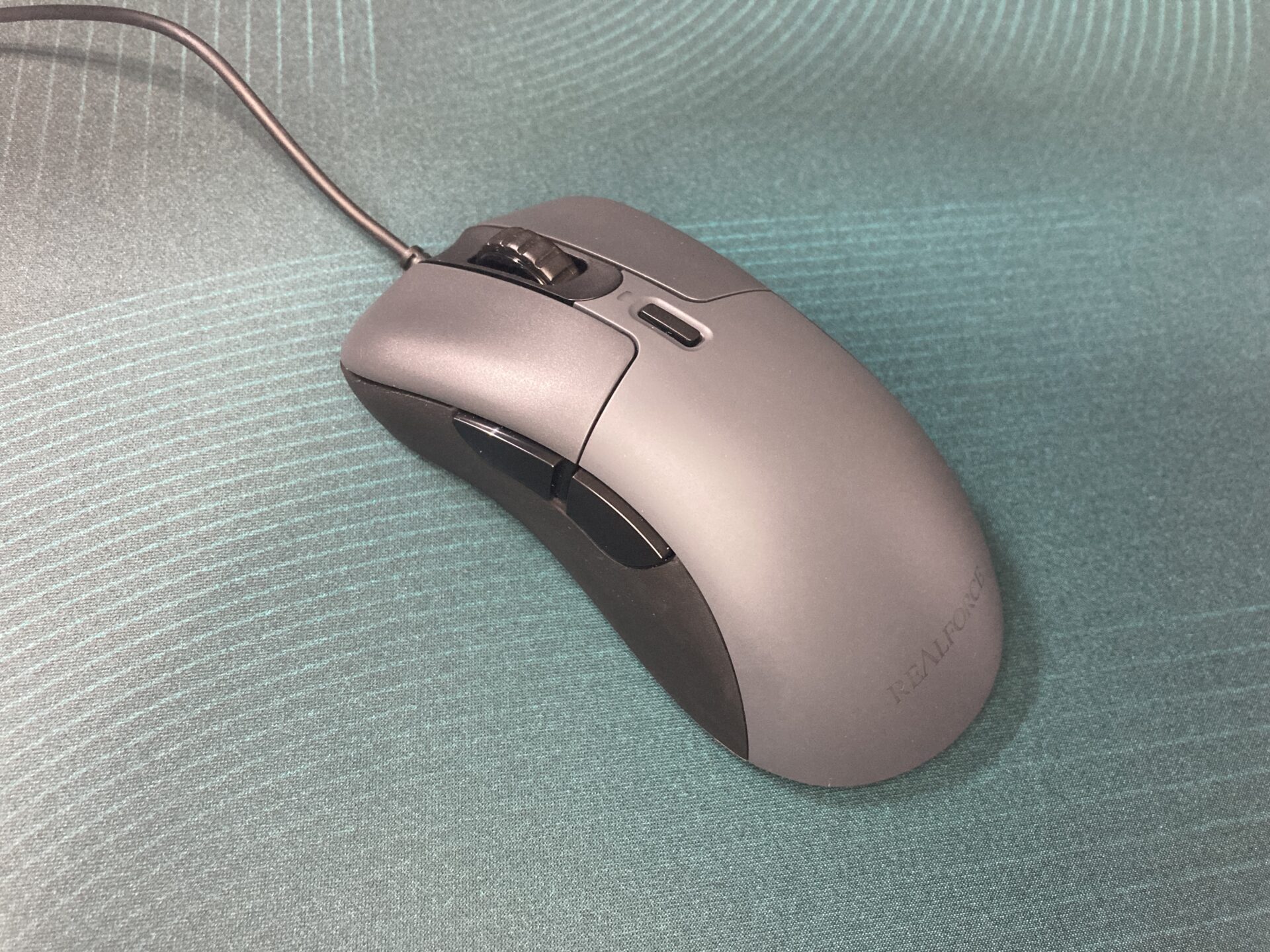

a6kなんかは非常に効果で価格帯で見ると色々ですが、音と非常に軽量な重量を合わせて、とても魅力的に感じます。マジで軽くてよかった。audio-technica ath-r70xa/ath-r50x

こちらも聞いてきました。r70xaはr70xを持っているのでいうことはありませんが、お布施もかねてそのうち買いたいなと思います。r50xの方は廉価盤ということで、70にあるような生っぽさはなく淡々としているという印象です。モニター的な用途ならこちらの方がよいかもしれませんね。リスニングなら70の方がいいし3万円だとk712とかもいるので何ともかもしれないaudio-technica ath-adx3000

オーテクのリスニング高級機です。割と楽しみにしていましたが、味付けとしては結構キラキラした感じで、明るく最近の音作りといったサウンドでした。個人的にはr70xの生々しいサウンドの方が好みです。

音質的には素晴らしいところがありますからまた聴きたいですね。オーテクのトゥルーオープンエアーサウンドと軽量さが相まって好みドンピシャなハイエンド出たら間違いなく買います。

価格帯は異なりますが、リスニングの味付けとしてはad2000xの方が好みでした。最近生産終了しているので今が手に入れる最後のチャンスかもですね。金ないので買いませんけど。

hi-unit 有線ピヤホン5

最近芸能人が取り上げて有名、、なやつ。実際そうでなきゃ試聴もしていないので話題性というのは皮肉にも大事ですね。距離遠目の音作りで見通しがよく、割と分析的なサウンドでした。リスニングだけでなくモニター用途にも使えそうと思います。普通にバランスいいかな。6万円だそうです。高いですが非オーオタに受けよさそうなおすすめな気がします。

nicehck Himalaya

中華5万円DD一発機です。話題に上がるもなかなか国内に入ってこなかった印象。

nicehckらしい寒色系の音で他には特徴に欠けるといった風で、音質は価格的に悪くないと思います。多ドラばかりの中華ですが一発でちゃんと音作っているなと感じました。ボーカルの空間表現が豊かで、寒いながら楽しさもあります。

個人的にはやはり特徴にかけ、高音質感高解像度感を楽しみたい人にはよいと思います。中華ecでセールされ、高音質なイヤホンが欲しいみたいな人は割といいんじゃないかなと思います。そういう人はドライバ数の多いものに目を引かれそうではありますがdita projectm

レジン充填のシンプルなハイブリッド機50000円。

多ドラが多い中でシンプルなハイブリッドは安心します。全体的にすっきりした音で素晴らしい音です。ただ高音が異常にシャリシャリ鳴りますからそこさえどうにかできれば、かなりほしいなという風です。

moondrop meteor

隕石をfpにつかってるやつ。多ドラで8万円します。

一聴して非常にクリアなサウンドで驚きました。全体的に冷たい印象ですが寒色です!というのではなく柔らかさも併せ持っています。ドライバもりもりですがかなりまとまりがよい印象。duskは多ドラによる音の濃密さが特徴に感じましたが、一転してチューニングが変わっているなと思いました。個人的にはこちらの方がうまくなっているなと感じました。ドライバのまとまりというだけでなく、音全体がよくまとまっていると感じます。

moondrop自体、根元のところで大事にしているのはチューニングでその思想が強いと感じます。meteorでいうとその結果ボーカルは多ドラの割に線が細いのですが非常にノリがよく、いつまでも聞いていたいと感じさせるボーカルホンでありました。実際試聴機から離れるのが惜しかった。

ただ、筐体がめちゃくちゃでかくて装着感なんですよね。久しぶりにいろいろ?聞いてみましたが、製品としてはs3000, a6000, meteorあたりが気になりました。ぜひ聴いてみてください。私はお金に余裕がないので今後機会があればという感じですが、、、。割とオーディオ周りの機器は満足してしまっているのが現状なのでメインを置き換えるというよりは一つの方向性として持っておきたいなという側面も強いので難しいところです。安いなら安いで音質的に不要だし高いなら高いで手が出ないという悲しさであります。

近く機会があったら数分の試聴でしかないのでもう少し理解を深めたいですね。

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)