- Home

- 一覧

-

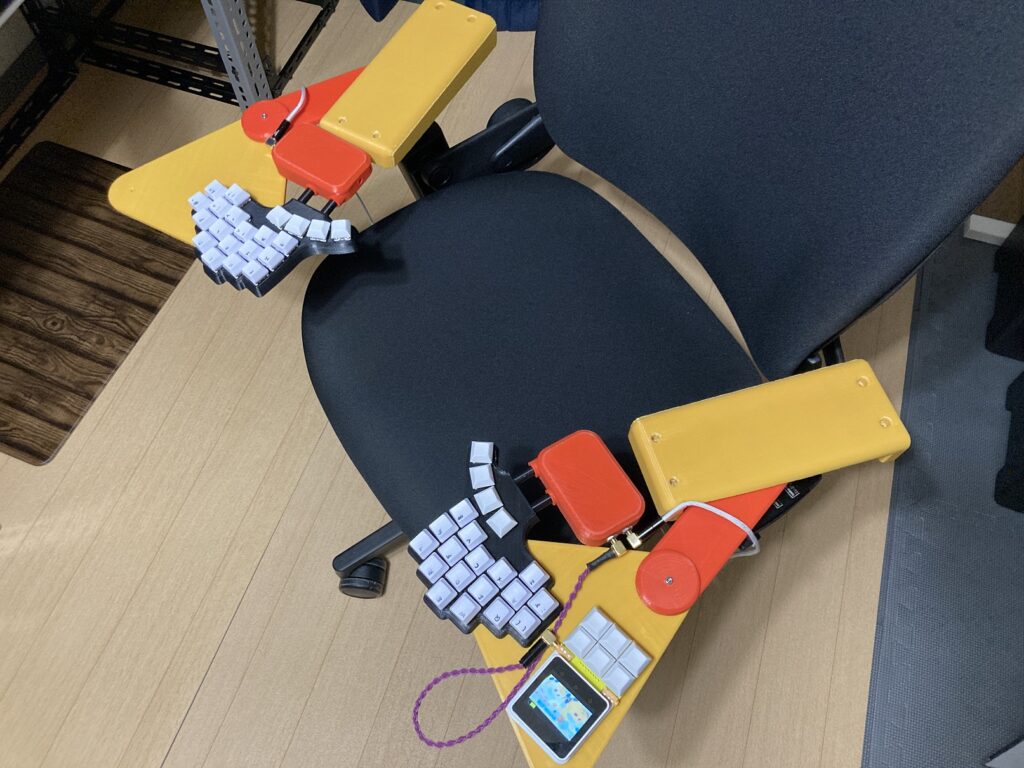

[自キ] えむごっち & panda_micro でキーボードを無線化し椅子キー環境を試作してみた

この記事ではえむごっちを使用して既存のpromicro対応キーボードを無線化した例を紹介します。

またその無線化したキーボードを用いて椅子キー環境を作ってみました。

はじめ

えむごっちによるキーボードの無線化、3dpによるアームアームレストの設計によって、椅子キーでデスク天板の状況や椅子の位置によらず快適にキーボード入力を行うことができるようになりました。

デスク上が片付く、キーボードを動かさずとも常にいい位置で打鍵することができる、と椅子キーは椅子がごつくなることと引き換えに便利さを手に入れることができると感じました。

またえむごっちによってファームウェアを自分で作ることなく簡単にキーボードの設定を行うことができました。

新しくキーボードを設計する際、その制御方法の新しい選択肢にすることもできると思います。その雛形のようなキーボードも公開されています。

palette-system/ortho36_panda: ortho36_panda (github.com)

自作キーボードの難点として増殖していきいくつもキーボードがpcに接続されてしまうということがあるのでその点を解消できてとてもスマートに思います(なんなら無線だし)

要素

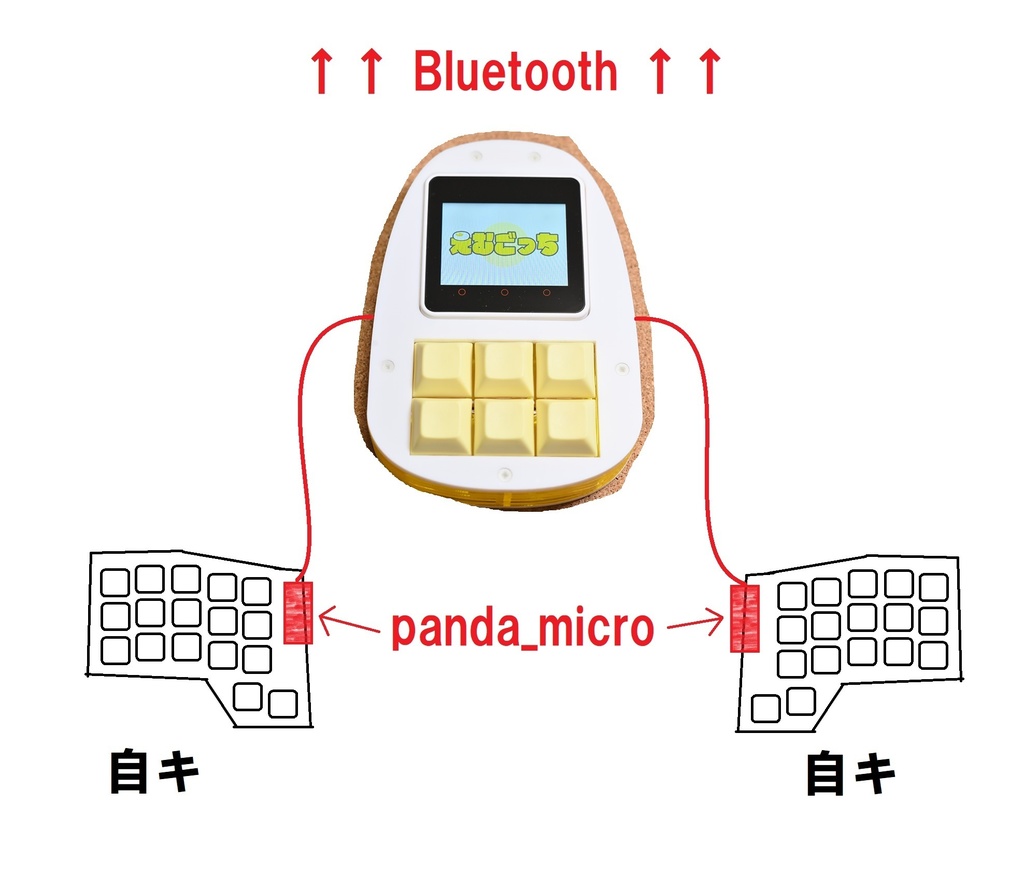

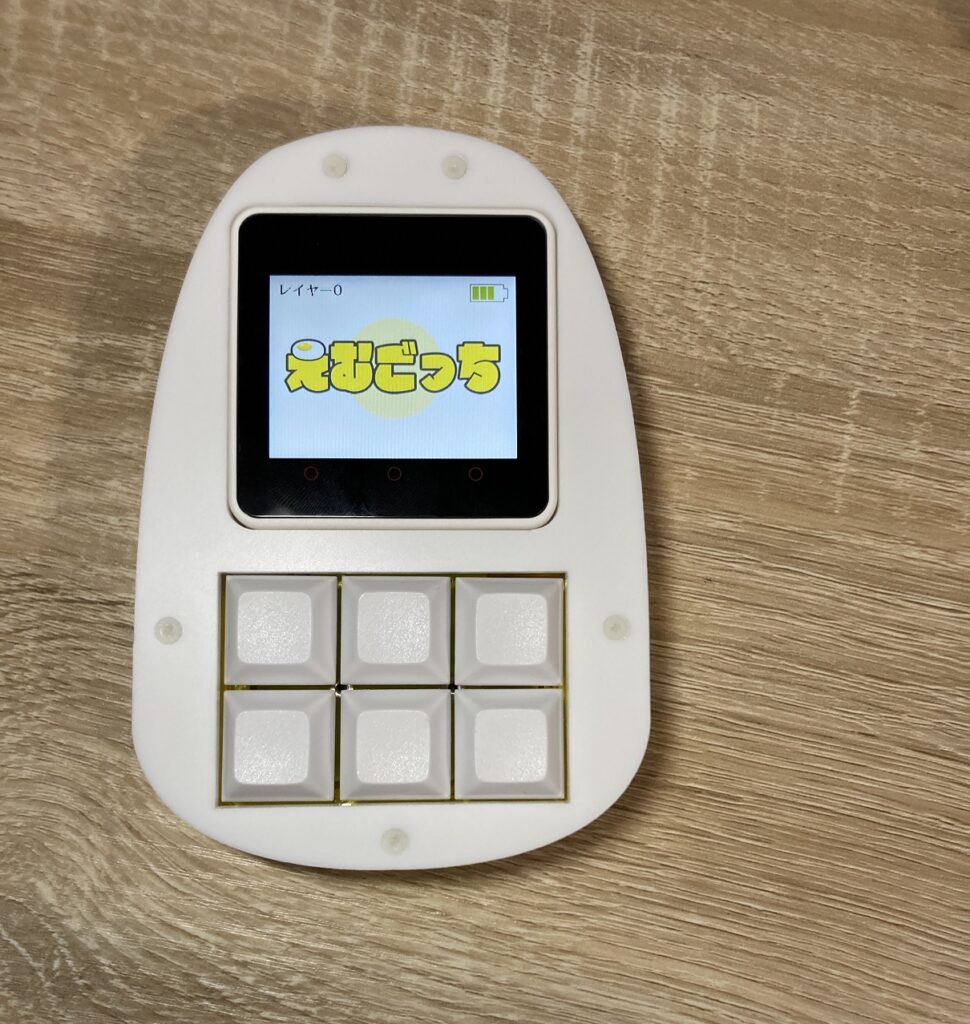

えむごっち・panda_micro

「えむごっち」とはパレットシステム よっぴ(@4py1)さんがパレットシステムにて頒布しているM5StackCore2を用いたBluetoothな自作キーボードです。

az-m5ortho/docs/azemugotch at main · palette-system/az-m5ortho (github.com)

boothにてキットを購入することができます。

えむごっちV2 – パレットシステム – BOOTH TRRSジャックを用いてI2C通信が可能で対応デバイスを接続し合体させることができます。

他にもいろいろ機能があるので公式を覗いてください。

「panda_micro」とは上記I2C通信を行えるI/Oエキスパンダを搭載したpromicro互換のピン配置をしたボードです。

簡単に言うと自作キーボードのpromicroをpanda_microに置き換え、えむごっちに繋ぐだけで無線化できるというものです。

TRRSケーブルで接続を行いますが、導通していればI2C通信を行うことができるため1:1通信でなく1:多通信が可能でパンダマイクロ化したキーボードを複数数珠つなぎにして使用することができます。(今回もえむごっちー左手ー右手と連続してつなげている)

複数繋いだ際パンダマイクロの個体はアドレスによって識別されるため異なるアドレスにジャンパする必要があります。

こちらもboothにて購入することができますので詳しいことは参照してください。

panda_micro – パレットシステム – BOOTH

なぜえむごっちを試したのか

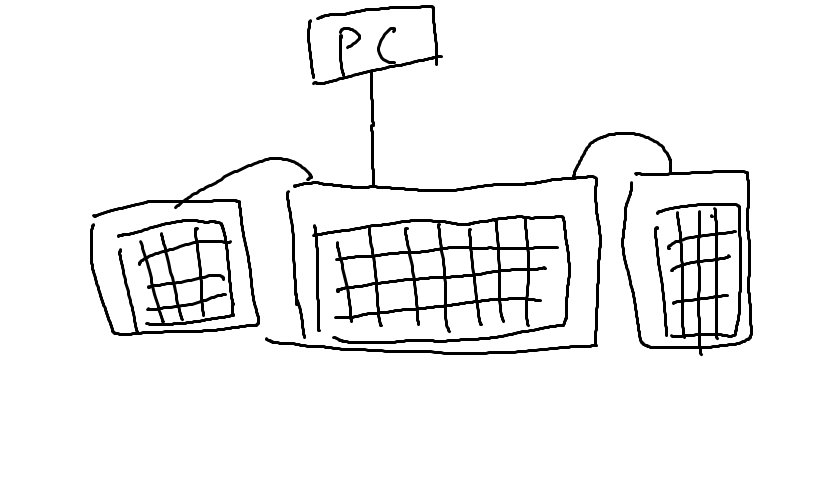

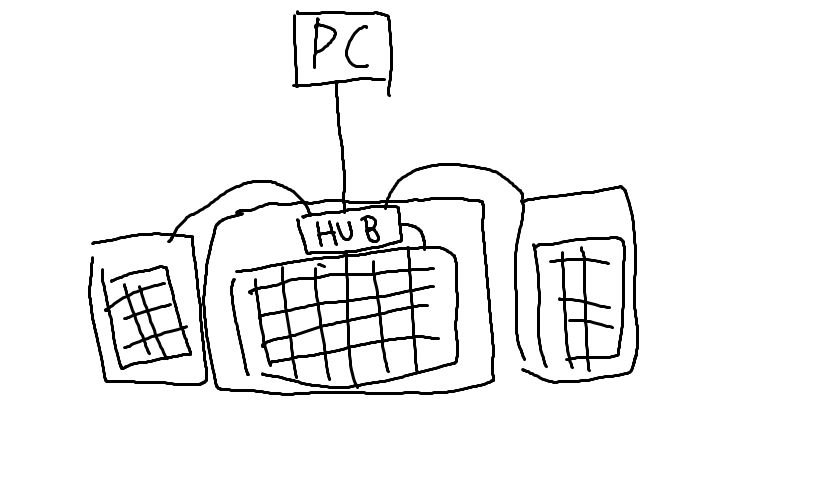

複数の自作キーボードを複数のUSBケーブルで接続することに不快感を覚えていましたUSB足りない。だったら一体型のでかいキーボードにまとめればいいじゃんそれはそうではありますが。

最初に自作キーボードについてI2C通信について知ったときに、じゃあそれでステーションに対してぶすぶす刺してキーボード左右分割みたいに3つ4つのキーボードにつなげばいいじゃんと安直に思いましたが、いろいろと厄介そうで断念しました。

というかmoduloというそういうモノが昔にあったようです。

じゃあ同じことするならステーションにUSBハブ仕込めば簡単じゃんとも思いましたが、当時小型化を方向性としていたり一体型でなく分割型が良かったのでそのまま放置されています。

えむごっちはそういうことを用意されている設定編集ツールAZTOOLを用いて簡単に行うことができるのが魅力に感じました。(私の掛けるコストがない)

あと簡単に無線化できるというのが椅子キーとあっていました。

椅子キーをどうするかを考えていたため、ここが決め手になりました。

今回えむごっちを使用しましたが、AZ-COREという同様にI2C接続可能な小型のものもあります。

椅子キー

自作キーボード界隈を見ていて「椅子キー」というものを知りました。

椅子キー 等で検索してみるといろいろ作例を見ることができます。

キーボードをデスク天板上に置くのではなく椅子に固定してしまうというもので、デスク天板の位置にかかわらず椅子に座っていればいつでもどこでも快適にキーボード入力が可能になります。

椅子キー環境にしようとするのには人それぞれに理由があると思います。

私の場合理想のデスクを求めた際に、どうしてもゲーム用のデバイス群とpc作業用の入力用キーボードをそれぞれ動かさずに同時に実現することが不可能に思えたからです。

ゲームプレイ時とPC作業時とでキーボードの位置を置きなおすという人は少なくないと思います。またマウスはデスク上を大きく動かすため中央にキーボードを置くと邪魔になります。というか作業時マウスは分割型キボの間に置きたいです。

実現できそうな案としては手前側にキーボードが埋め込めるだけの溝を用意し、天板とキートップが同じ高さになるようにすることで、マウスを振っても腕がキーボード上を通り干渉しないというような案がありましたが奥行きの問題で没になりました。

なので安直に考えるとゲーム用デスクと作業用デスクを分けて2デスク環境にするしかないというような状況でした。

そこで条件を満たす案として椅子キーが選択肢として挙がり、椅子キーにすることを前提として現在のデスクを自作しました。

なので椅子キ環境あるいはそれに近い環境を、ゲーム時と作業時とで一切デバイスを移動せずに済む環境を実現する必要があります。

というわけで今回はえむごっちを用いて椅子キー環境を試作してみました。

椅子キ環境を試作する

えむごっちを作る

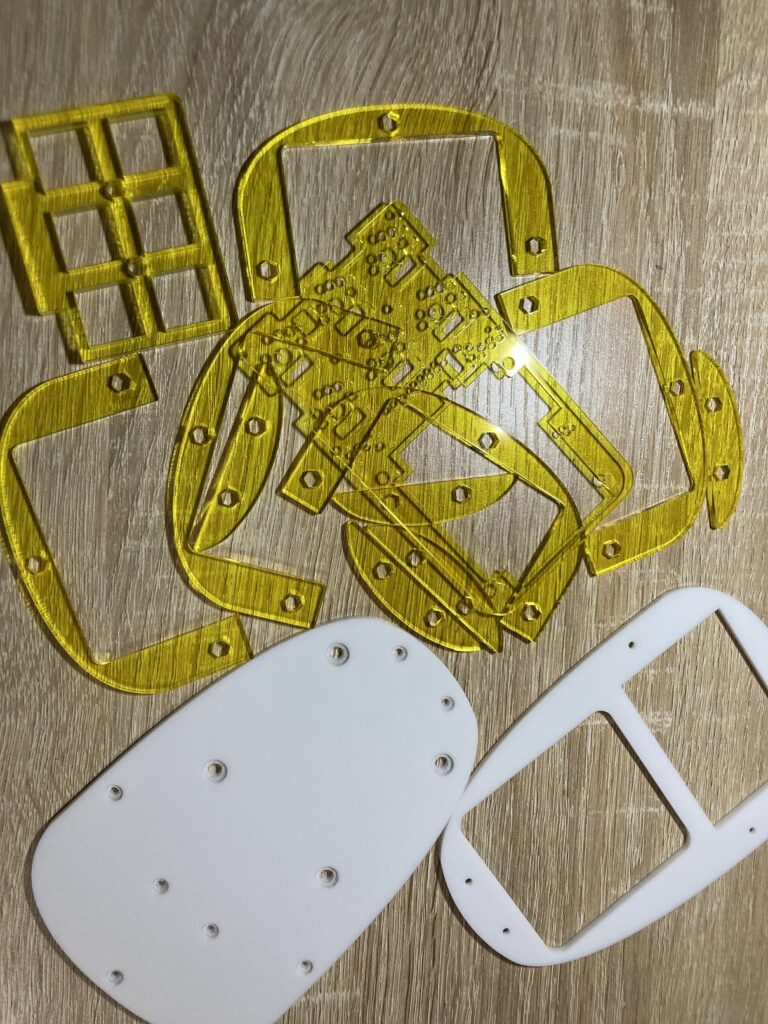

えむごっちベースセットとM5StackCore2とキースイッチ、キーキャップを用意します。

えむごっち作成マニュアルの手順に従って組み立てていきます

アクリルプレートの紙を剥がし水で洗います。

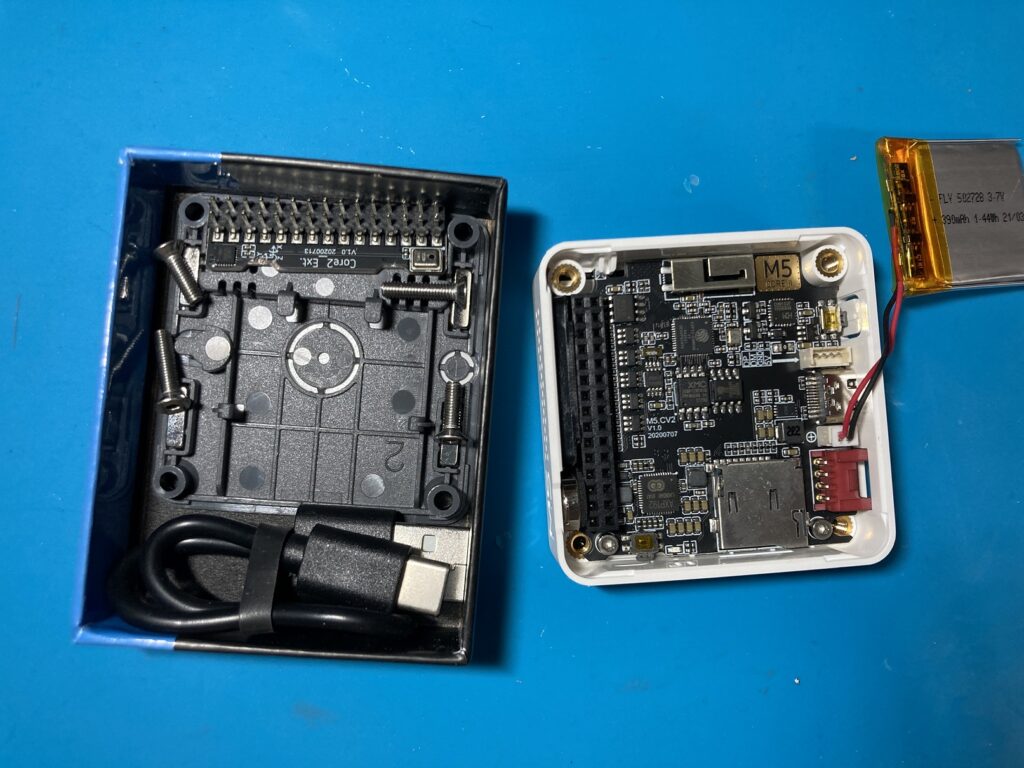

M5StackCore2の背面をばらしピンヘッダを刺します。基板へのピンヘッダのはんだ付けはM5StackCore2に刺して固定して行いました。

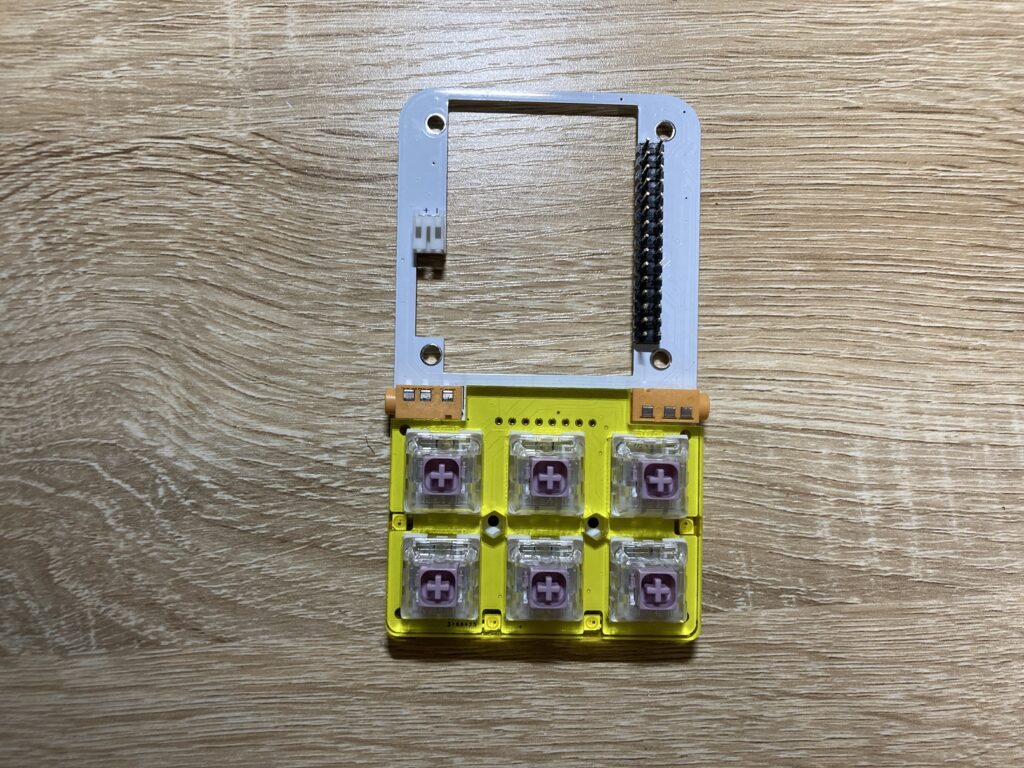

部品をはんだ付けします。スイッチをはんだ付けするときにプレートを間に挟むのを忘れないようにします。

部品は向きがあるので気を付けます。

LEDは低温よりも320度でさっさとやるほうが個人的には簡単に感じます。毎度小手先をきれいにするのが大事な気がします。

実装ができたらアクリルをねじ止めしていきます。

組み立て手順書にも書いてありますが樹脂ねじはすぐもげるので指先で軽く締めるぐらいでちょうどいいと思います。

組み立て終わったら付属のUSBケーブルでPCにつなぎえむごっちのインストールと設定を行います。

初期設定手順書に従い行います。

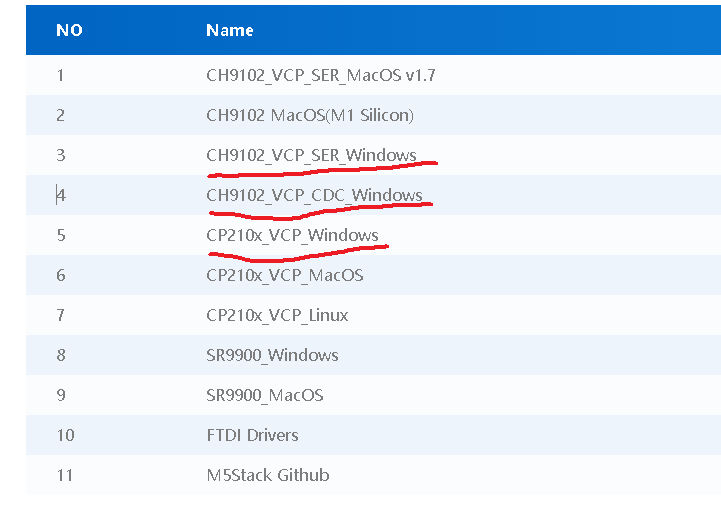

ドライバを入れファームウェアインストールページにてインストールを行います。

書いてあるようにドライバが数種類あるためインストールがうまくいかないときは別のドライバを入れます。

最初にCHとCPの3つとも入れといてもいい気がします。私は3回入れて3回目が正解でした。

おー

wifi接続により設定を行うことができます。スマホから設定できるという機能で便利でした。

PCから行う場合LANケーブルを抜くかデバイスマネージャで一時的に無効化します。wifiできないので

パンダマイクロでI2C通信化

パンダマイクロを用いて今回は椅子キとしてかわいい🐰ちゃん【公式】(@illness072)さんのproject-mammoth(手配線)を用いて行います。

参考:[自キ]project-mammothを手配線で作ってみた

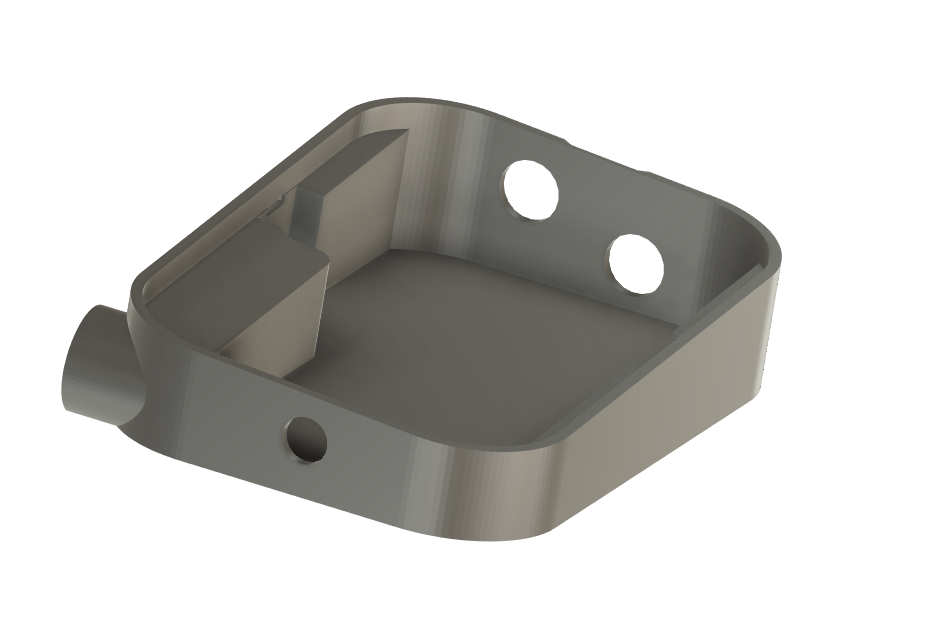

project-mammothパームレスト内のパンダマイクロからTRRSケーブルを引き出さなくてはならないためgithubから3Dデータをダウンロードしてきてケースデータを加工します。

穴開けるだけなのであとでドリルで穴開けるのでもよいと思います。

できました。

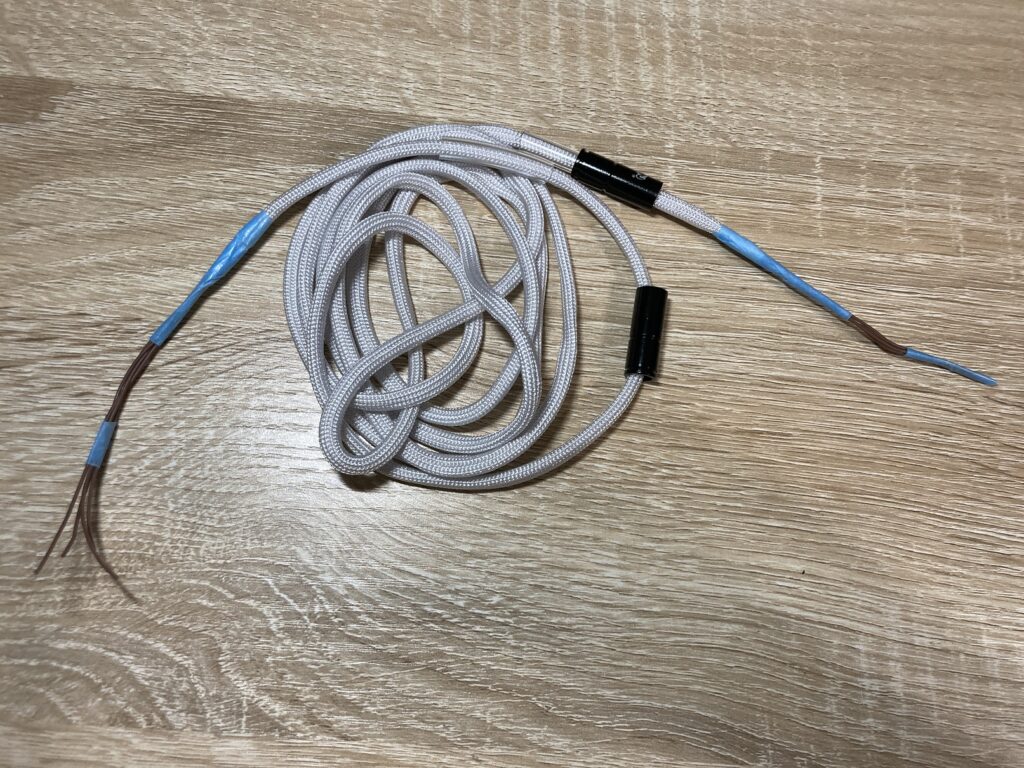

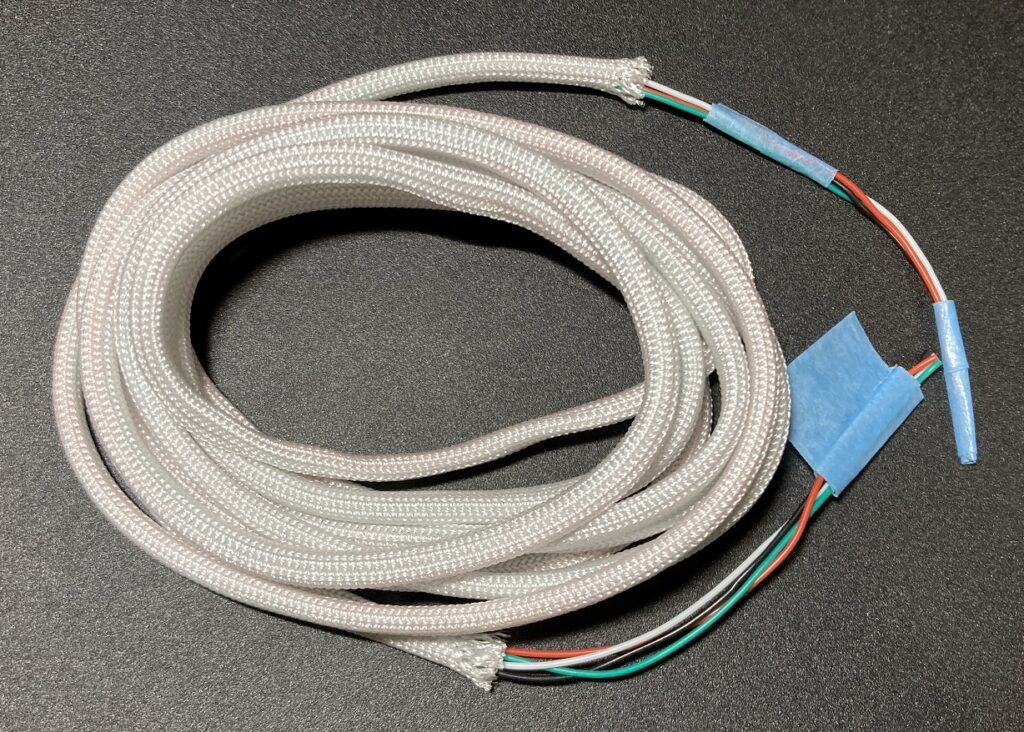

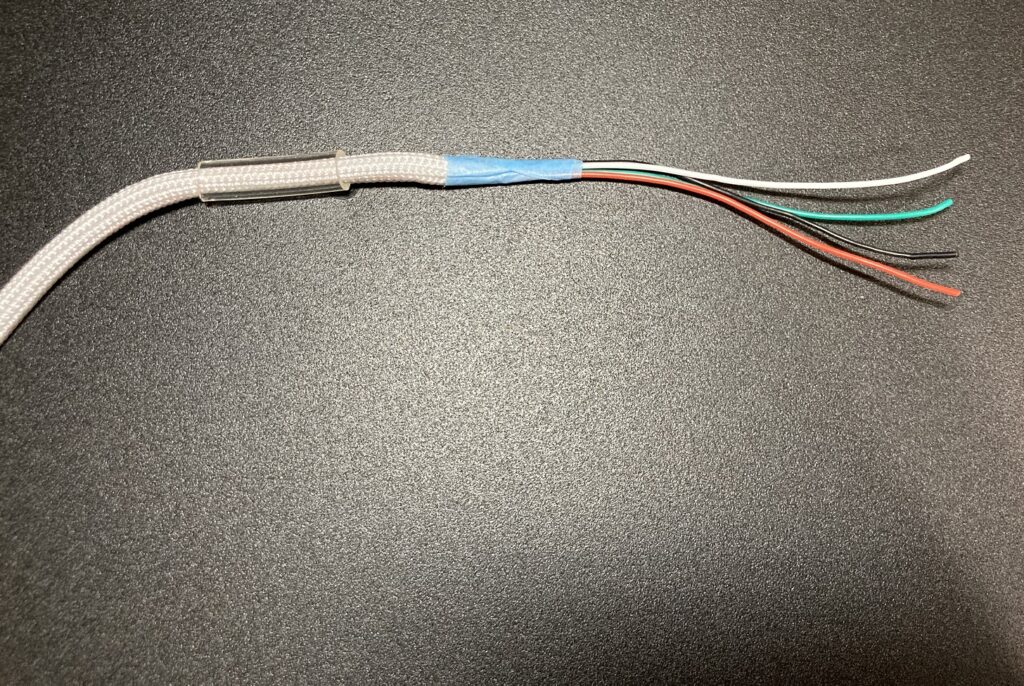

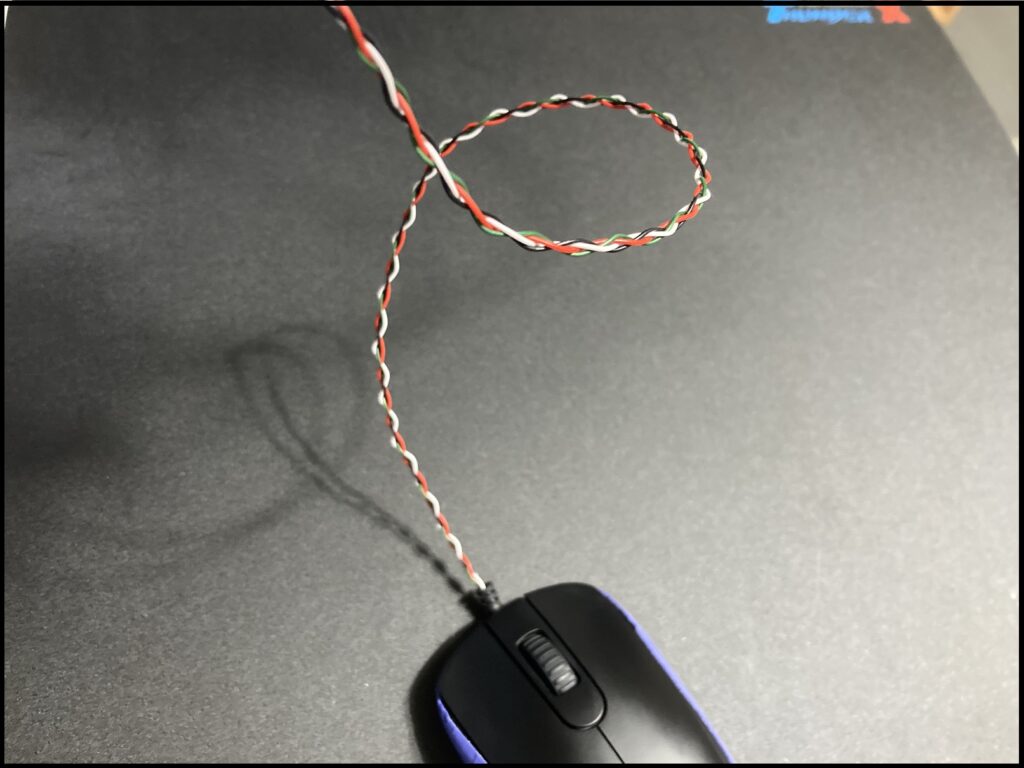

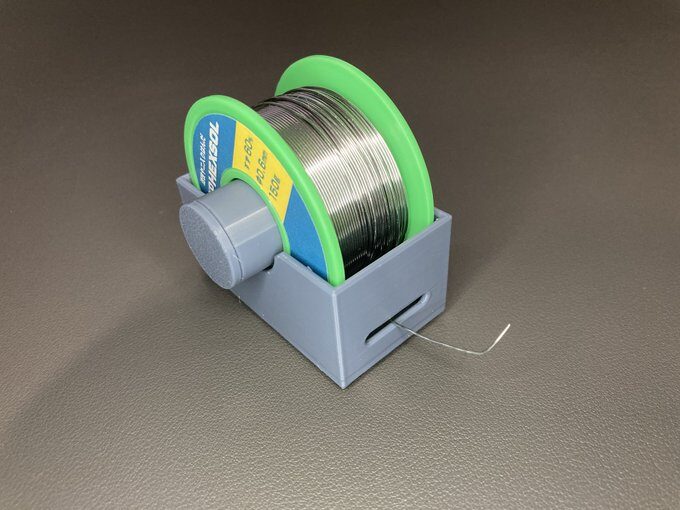

TRRSケーブルを作る

やすり掛けないとはんだのらない

気を付けてたのにプラグカバー入れるの忘れました。

テスターで同じ部分がそれぞれ導通しているかしっかりと確認します。

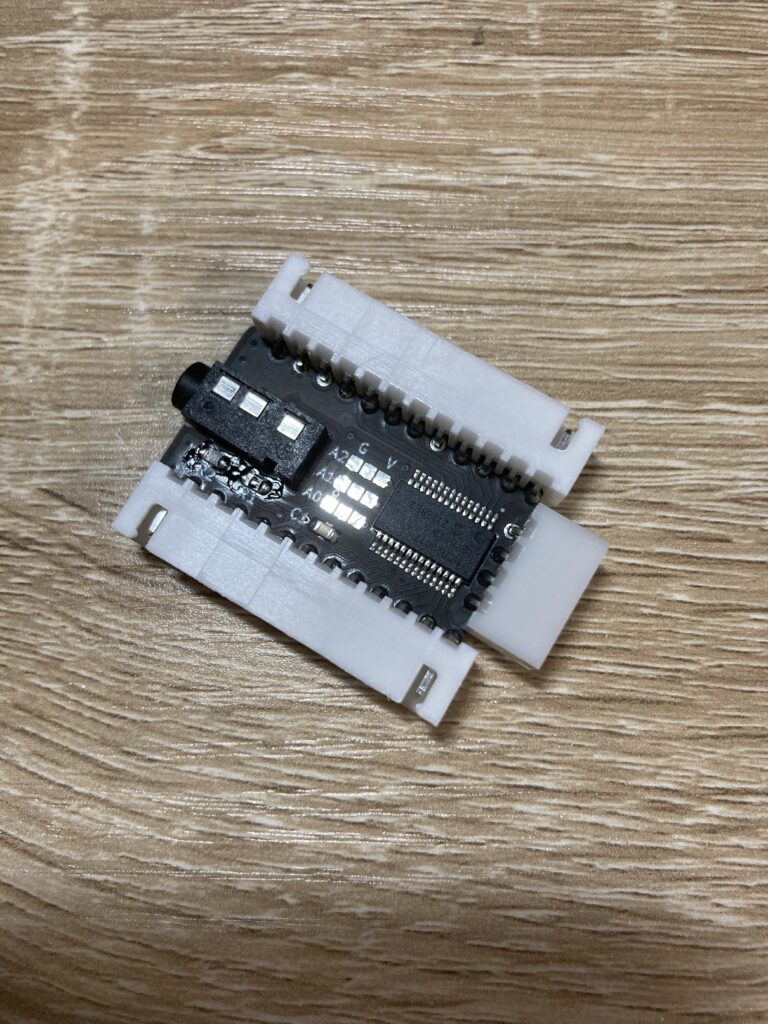

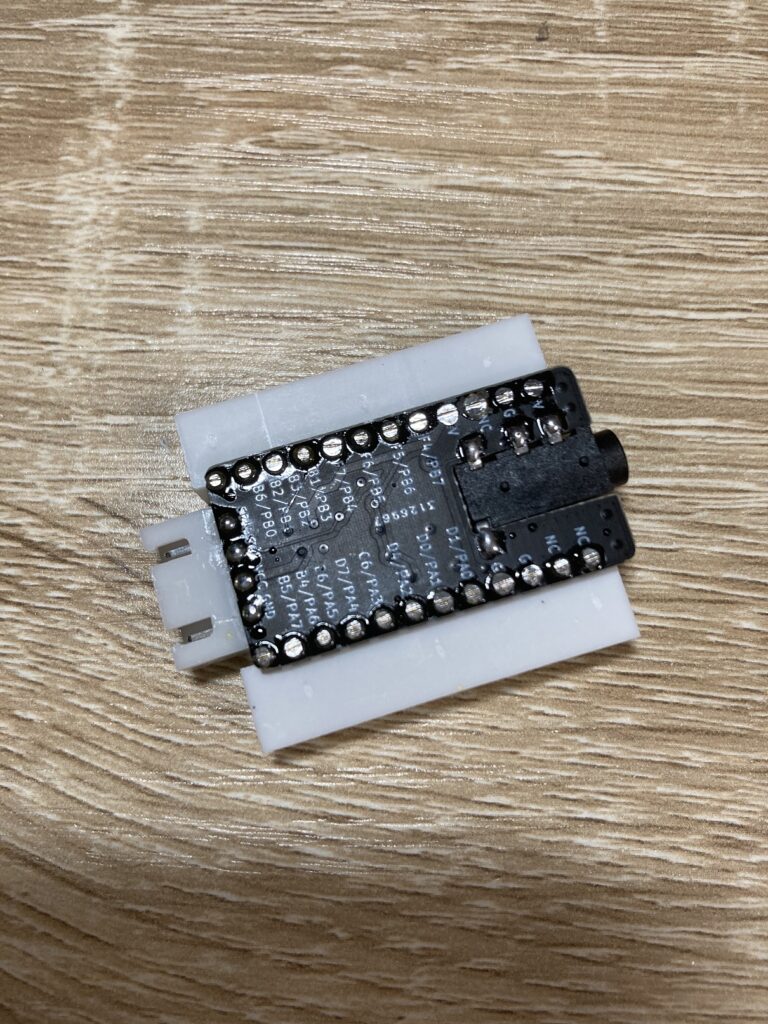

続いてパンダマイクロを手配線仕様に、12pin・4pin 2.54xhコネクタをはんだ付けします。

アドレスを指定するためにジャンパします。

続いてxhオスーTRRSメスアダプタを作ります。追加できるように2口で作ります

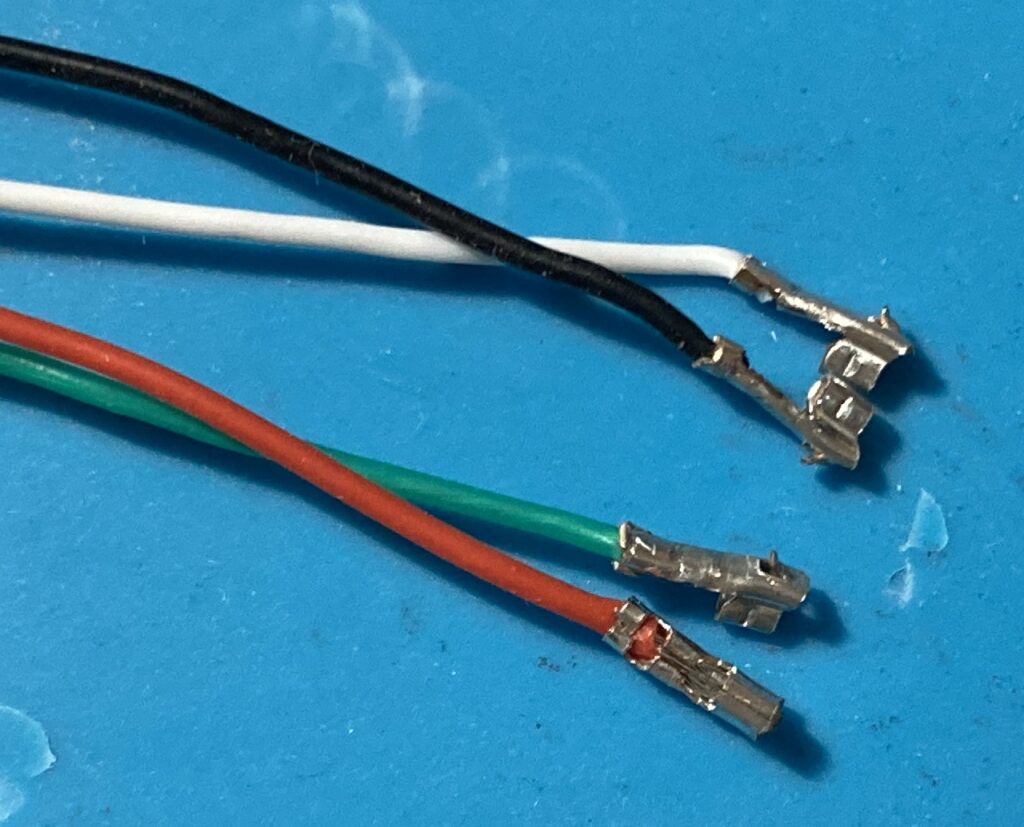

TRRSソケットの同じ番号ピンをはんだ付けしxh圧着端子を付けます。

高品質のゴールドメッキイヤホン3.5mm,4個,ヘッドホン,ソケット4極,オス,ステレオジャック,ネジナット付きコネクタPJ 3992|コネクタ| – AliExpress

この形状のTRRSソケットはねじ止めが不要なので3dpケースには最適だと感じます。(ねじ止めしているようなものではありますが)

パンダマイクロのTRRSのピンがどうなっているのかboothかgithubのデータを確認しながら同じピン配列になるようにコネクタにコンタクトを刺していきます。

しっかり同じピン同士で導通しているか確認します。

初めからついているTRRSソケットと追加したソケットとにケーブルを刺しテスタでしっかり確認します。

mammothとの接続

パームレストを交換するのでばらします。

ケースとパームレスト間をワイヤでなくフラットケーブル等で接続するのがスマートだと思いますが今回はそこは重要でないのでそのままやります。

コネクタを接続しTRRSソケットをケースに差し込みねじ止めします。

これでパンダに繋がれたマンモスが用意できました。

パンダにつながれたマンモスをえむごっちにそれぞれTRRSケーブルでつないだのち、AZTOOLで設定を行います。

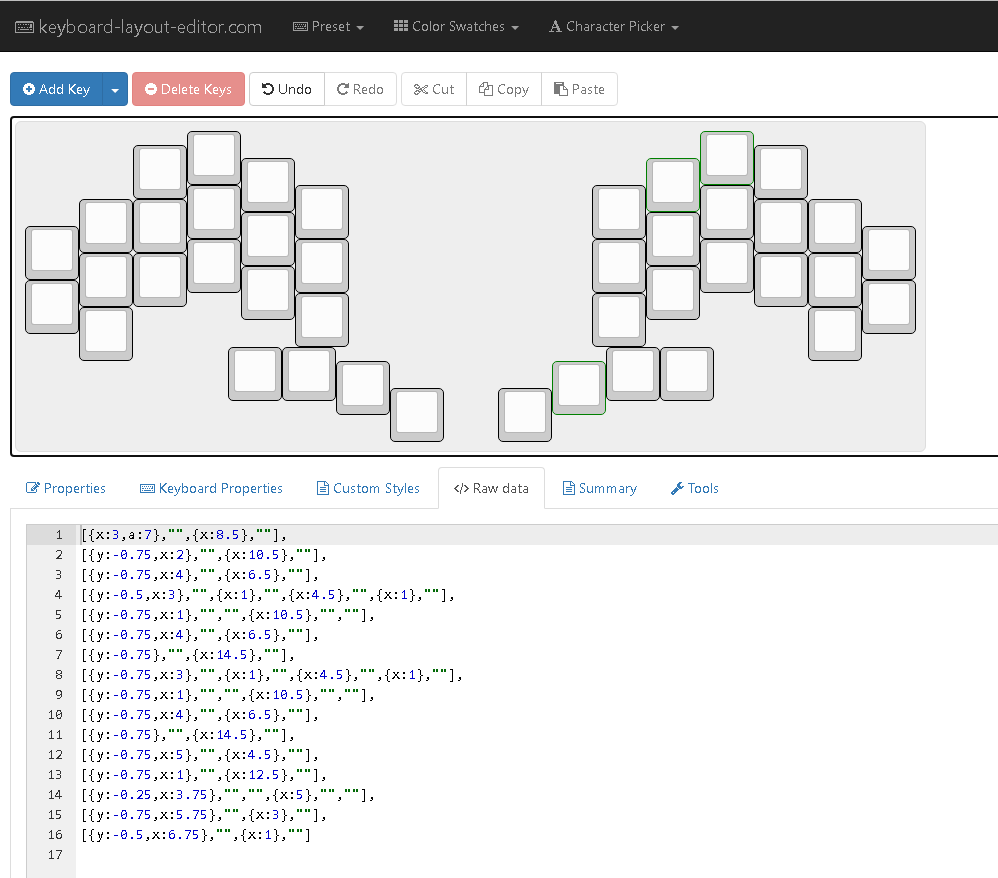

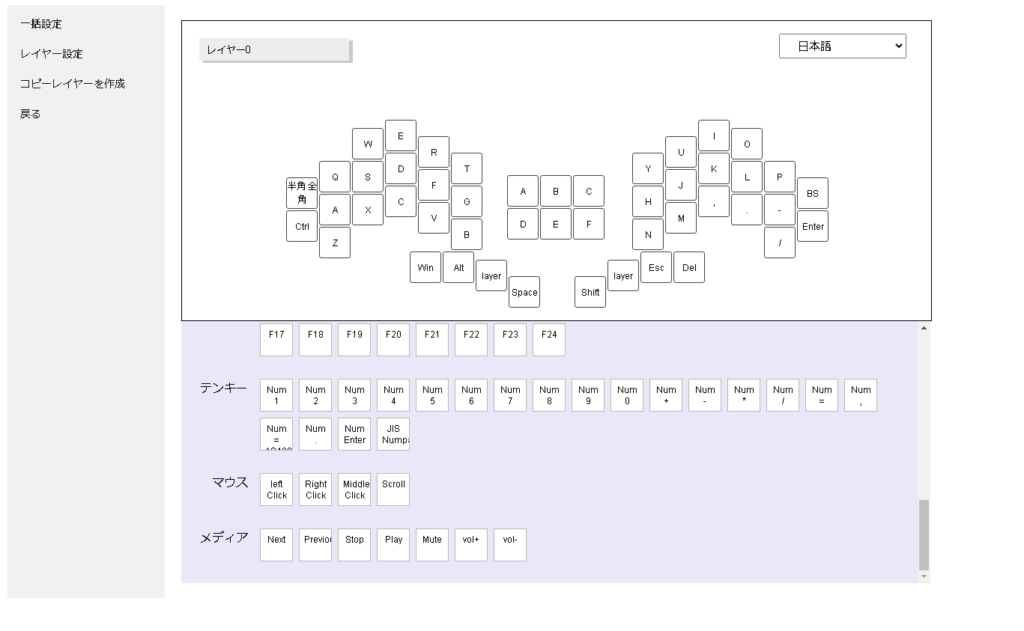

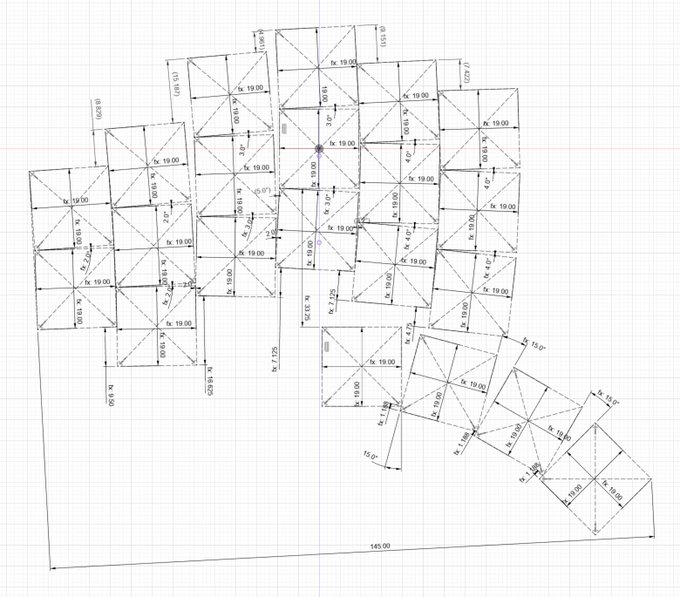

まずKeyboard Layout Editor (keyboard-layout-editor.com)でレイアウトを作成しRaw dataをコピーします

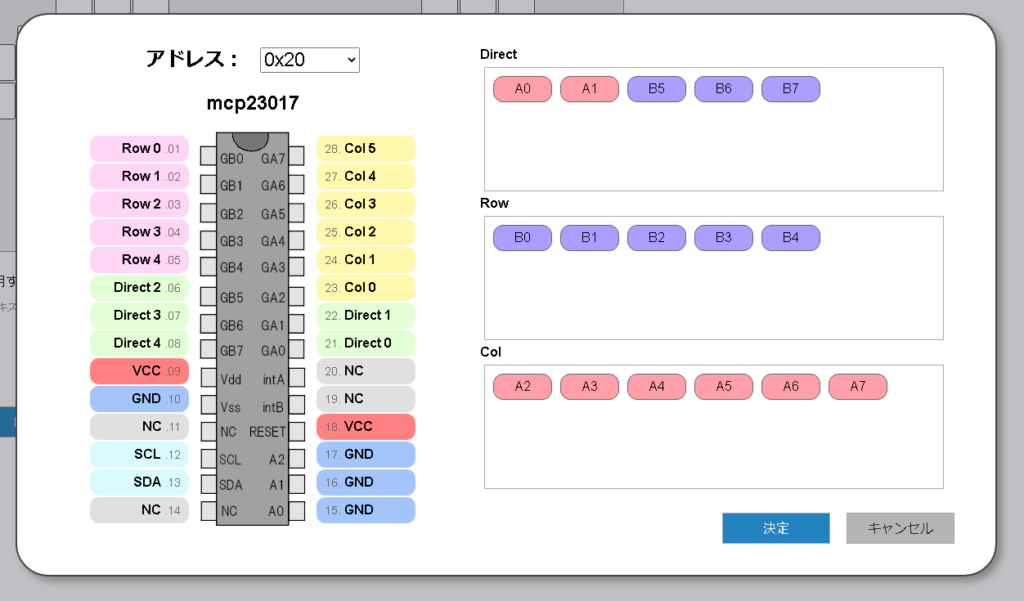

えむごっちに接続しI2CからIOエキスパンダの設定に移ります。

今回両手分、二つのパンダマイクロ分登録を行いますが、その作業は片方ずつ行います。両手同時に行える感じですが入力動作が安定しませんでした。(環境依存かわからんけど)

まあそれとは関係なく片手ずつのほうが設定自体サクサク進むのでそのほうが良いように思います。

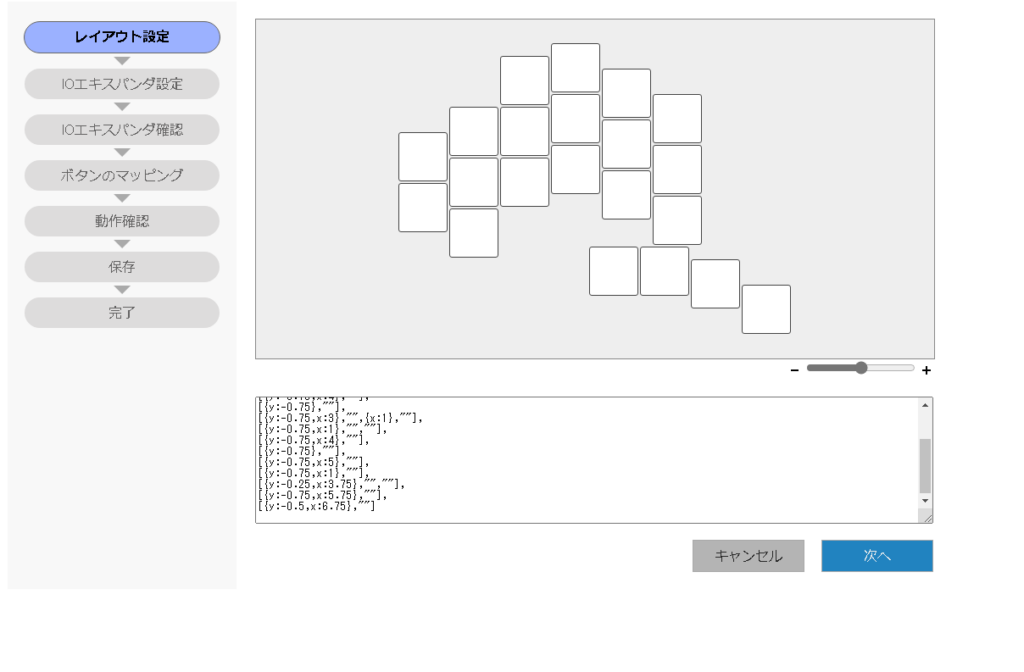

Raw dataを張り付けるとレイアウトが表示されます。おー

IOエキスパンダを追加しポチポチしていくと設定が完了します。

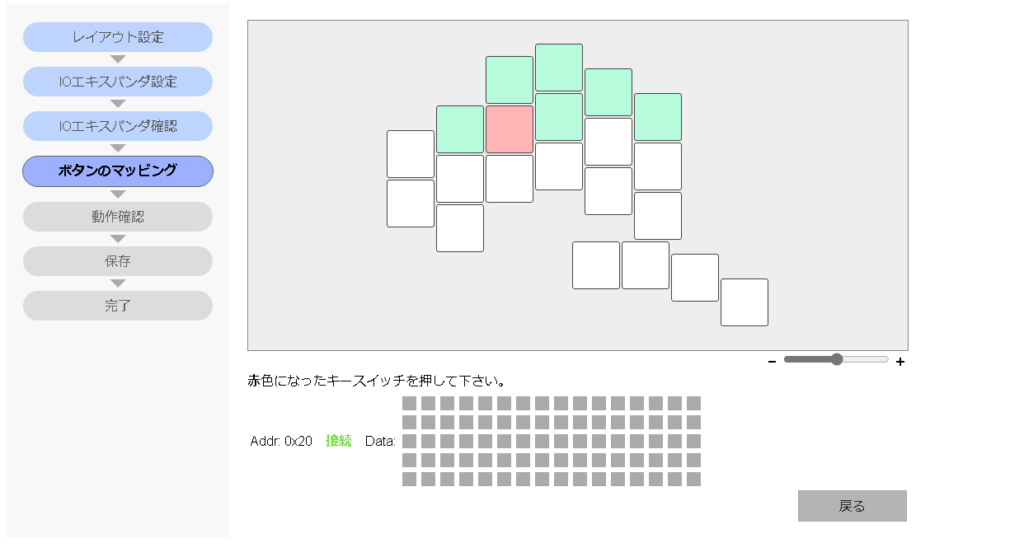

キー設定もGUIで簡単に行うことができます。おー

これでマンモスのパンダを使ったえむごっち化が完了しました。

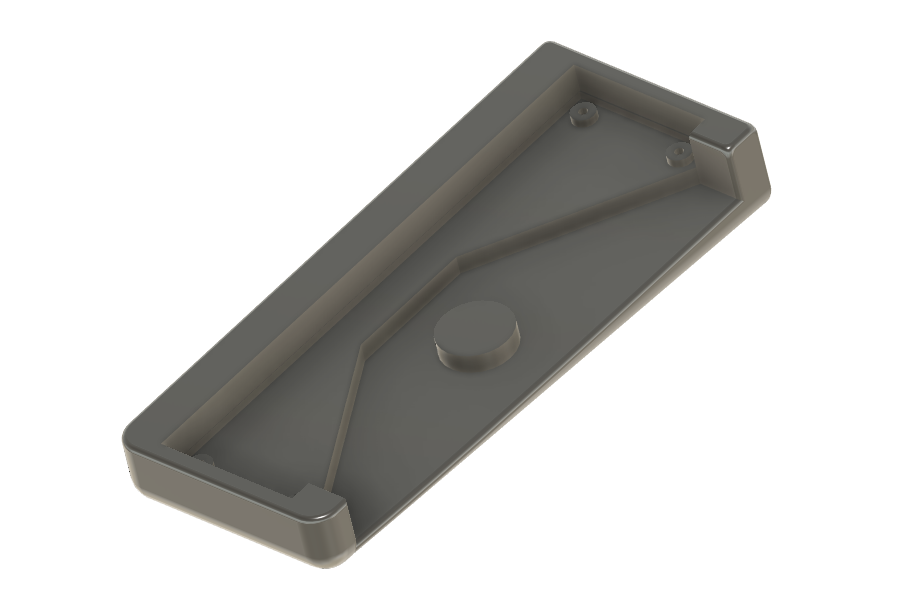

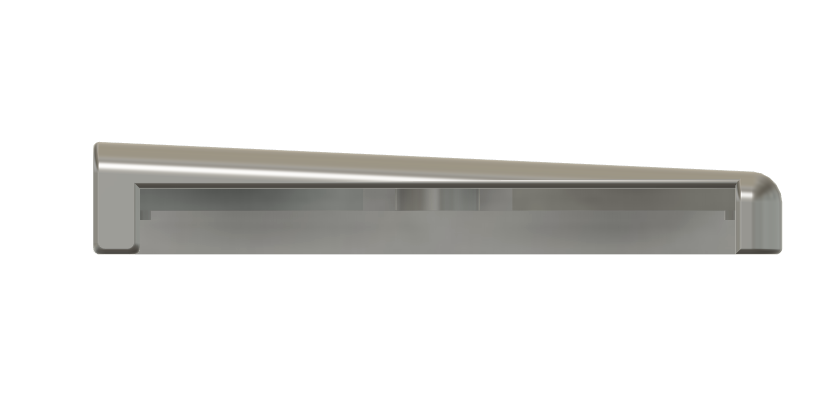

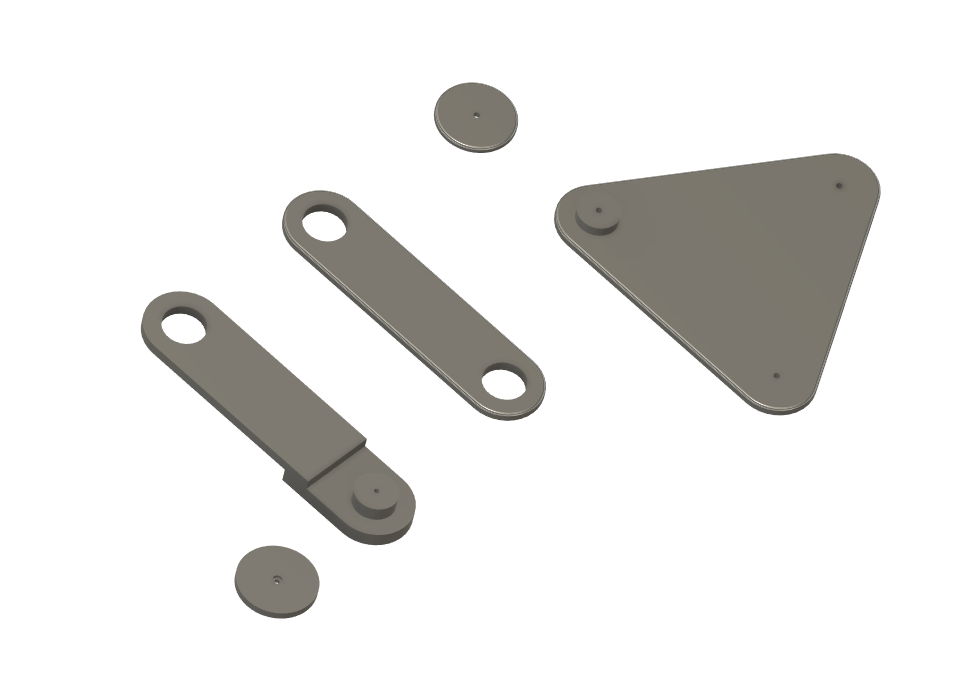

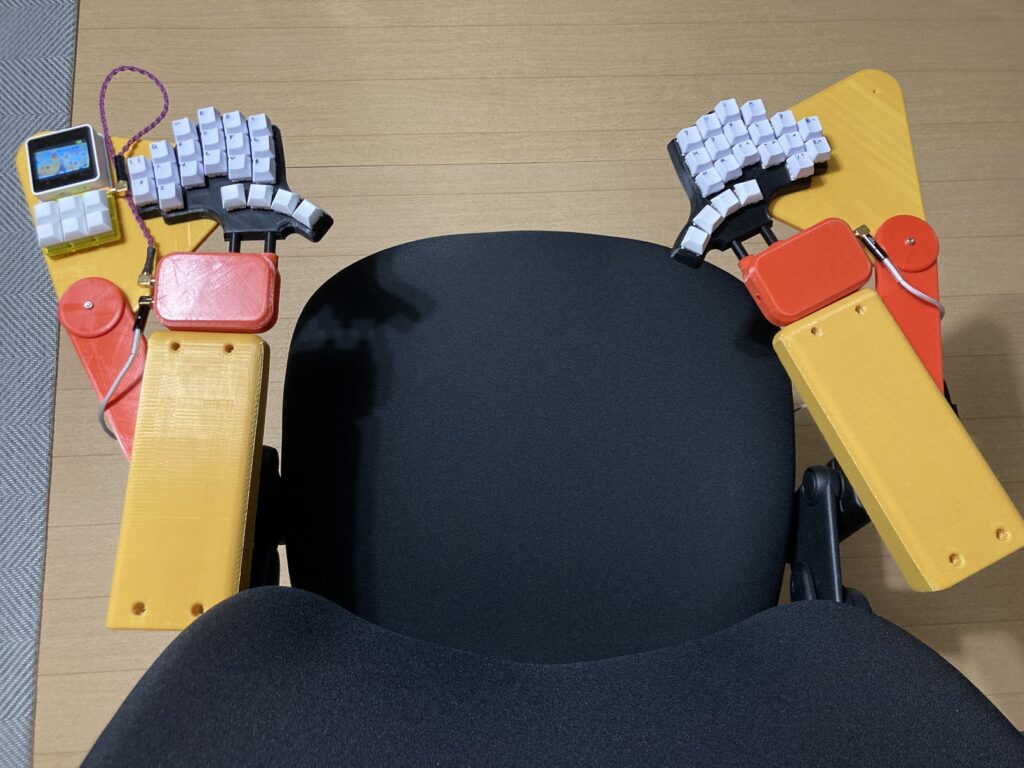

椅子キ用アームレストを作る

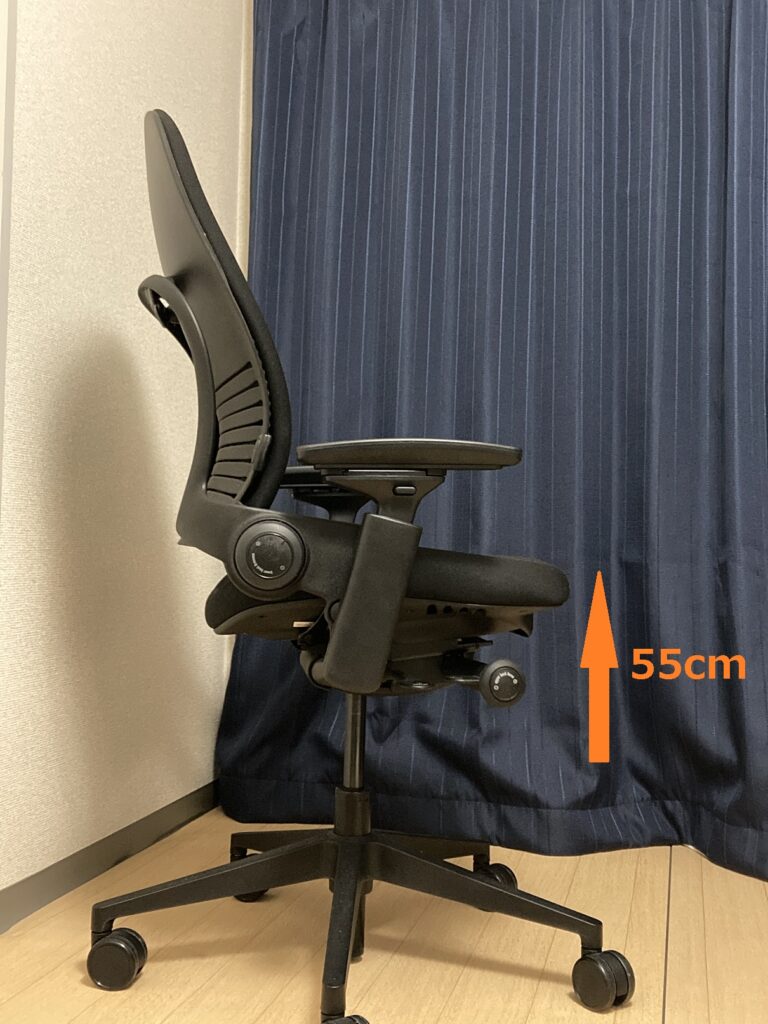

椅子にキーボードを装着できるようにしなくてはなりません。

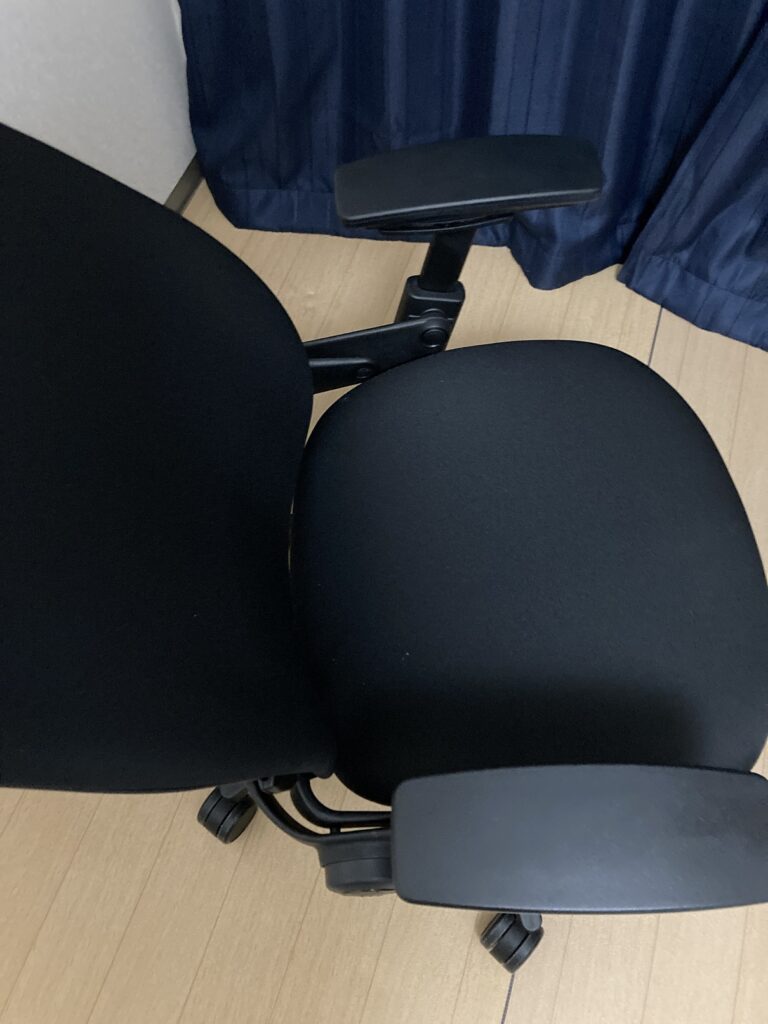

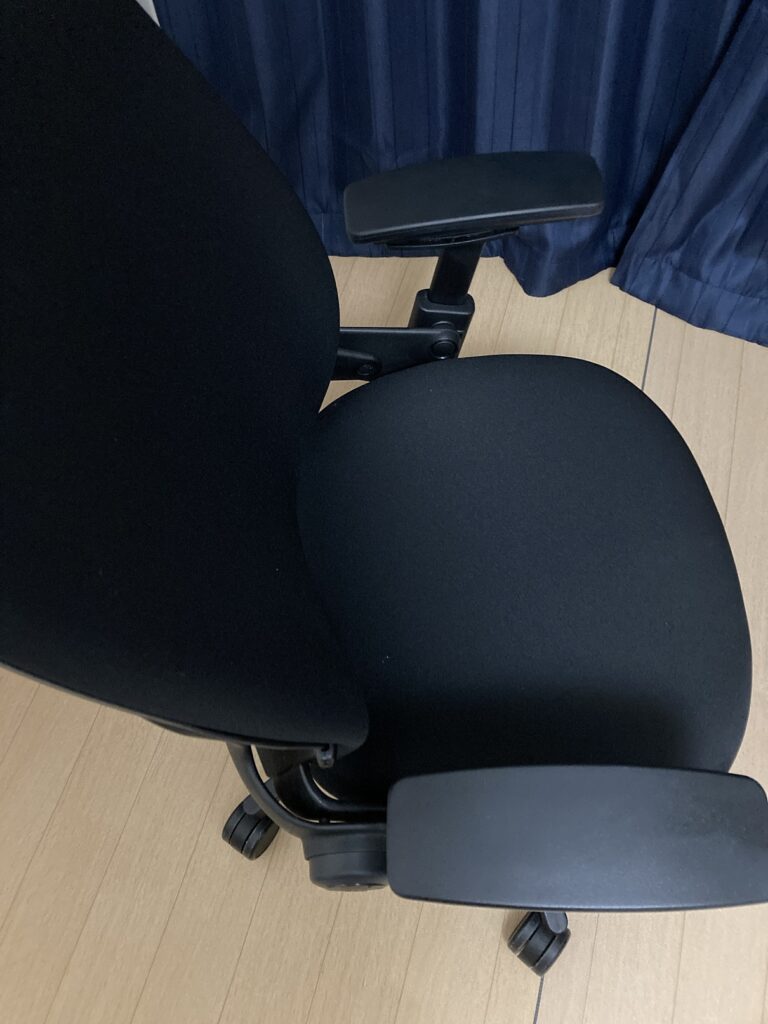

leap chairはアームレストの可動が売りなこともあって取り外すことができます。

トップのクッションの部分を3Dパーツに置き換えることで実現することにします。

今回は椅子キ環境の確認ということであまりこだわらずにシンプルなアーム構造にします。

他の人に使いようがないですがデータは投げてあります。3DP/isuki_armarmrest at main · Tsuiha/3DP (github.com)

でかいので試作するのも時間がかかって大変です。

アームレストは前方が低くなるように傾斜を付けましたgood

なんかアヒルみたい

アームにキーボードを固定するためにボトムプレートに穴をあけてねじを刺します。

アームレストにアームをはめ込み椅子、キーボード、アームそれぞれねじ止めしてひとまず形になりました。

いい長さのねじなかったのでえむごっちのアクリルははがされています。

おー

アームなので使わないときは脇に寄せられるのがよいです。

見てわかるようにナットはむき出しだし固定箇所少なくてあまり重さはかけられませんがそこは試作という感じ

根元の部分もねじ止めする構造にするだけでかなり改善されそうです。

キーボードが回転するのでアーム自体が1ピースでもいいかもしれません。

ひとまずこの形で様子を見ながらよりよい形を探っていきたいと思います。

おわり

以上えむごっちとえむごっちを用いたパンダマンモス無線環境の構築、椅子キーへの適用でした。

おわり

-

[自キ]project-mammothを手配線で作ってみた

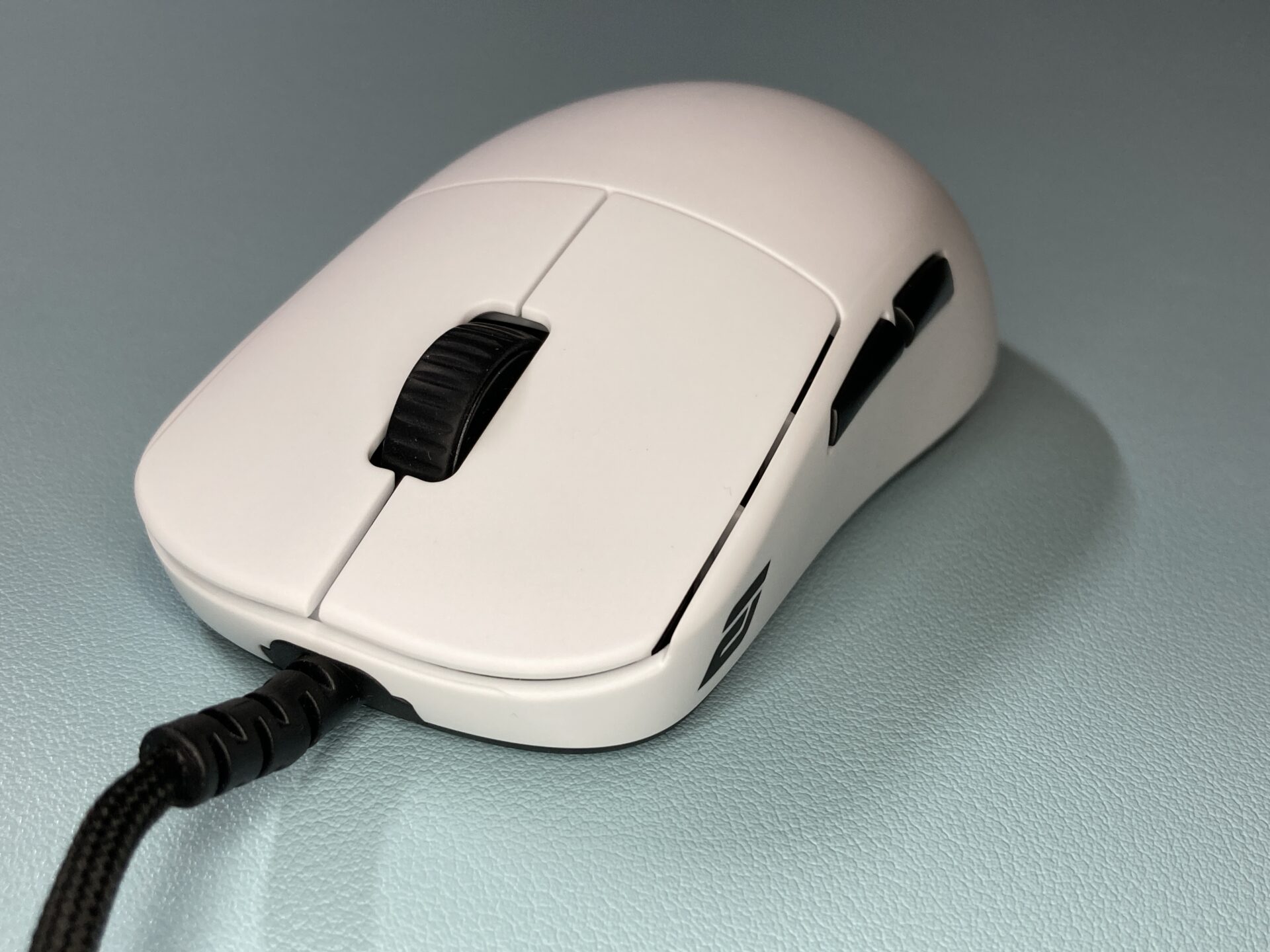

かわいい🐰ちゃん【公式】(@illness072)さん / Twitterさんの設計しているカラムスタッガードで分割な自作キーボード「project-mammoth」というキーボードのケースを3Dプリンタで出力し手配線で作りました。

project-mammothの紹介と作った記録です。

はじめ

最近3Dプリンタを買いました。またelephant42というキーボードが特徴的な配列で試してみたいなと感じていました。

そして同作者によって開発中のproject-mammothという同系統で新しいキーボードが発表されており、新しい方があるのだしせっかくだから新しいほうを作りたいじゃん。

その時点ではproject-mammothは基板が公開されておらずまた部品の入手性が時勢柄悪いなどなどあり難しい点が。

ケースの3Dデータは既に暫定版が公開されていたこと、ちょうど3Dプリンタを購入したことなどからhandwireで作りました。

mammothは筐体がシンプルで最低限のパーツ数、組み立てもパーツをはめるだけととても作りやすいキーボードだと感じました。

これぞカラムスタッガードという配列で手に合わせられたキーボード。また専用のパームレストがあり手とキートップがノートパソコンのような高さ関係で打鍵しやすいです。

キースイッチ以外の部分をパームレストに搭載していることでケース部分がとてもスマートで美しい。

腕を内側にやや回転させるパームレストは今まで使ったことのないものでおもしろく、このテント機能とwillow配列が相まって、運指をとてもスムーズにサポートされ指の動きを邪魔されることなく打鍵することができます。この2つの要素による恩恵がとても面白く、ぜひ体験していただきたいと思うキーボードです。

project-mammothについて

存じていない人向けにキー配列・筐体について簡単に説明します。

elephant42(GitHub – illness072/elephant42: hardware of elephant42 keyboard)という、かわいい🐰ちゃん【公式】(@illness072)さん / Twitterが設計したカラムスタッガードで分割なキーボードがあります。

mammoth42(GitHub – illness072/project-mammoth)は🐰さんが新しく設計した同様にカラムスタッガードで分割な要素を持ったキーボードでelefpant42の進化版といえるかもしれません。

project-mammothはキーレイアウトが公開されています

elephant42にHanachi(@haswellep)さん / Twitterさんの考案したwillow配列を合わせた様な配列となっています。

willow配列については自作キーボード Willow 64を作った話 – よくある、備忘録的なにか (hatenablog.com)で解説されています。

またproject-mammothは既に形となっておりデータも公開されていますがまだ未完成でありアップデートされていくキーボードであると述べられています。

無線化が行われたりと進行形でアップデートされ続けています。すげ。

project-mammothの特徴としては3Dプリントケースを用いたねじレス筐体でありパームレスト一体型であることが挙げられます。

右手内側から

右手後ろ側から

このようにパームレストが前後チルト(後ろが低く奥が高い)に加え、パームレストが逆テントされています。

これは通常キースイッチ側をテントするキーボードが多いのに対してパームレスト側を逆テントさせることによってキーボード側が手を基底としてみたとき実質テントとなっています。

このことは2Dな分割キーボード(親指キーとその他のキーが同一面上にあるタイプ)に足を生やしテントキーボード化した際に問題となる指の力が内側に向いてしまい力んでしまう点を解消しています。

よってキー配置が平面的でありながらテントスタイルでの快適なタイピングを可能としています。

作り方

※勝手に手配線で作ったものであり本家とは中身がすべて異なります

project-mammothページから3Dモデルのデータをダウンロードしてきます。

印刷します。

ケースとパームレスト間をつなぐ部分はアルミパイプが使用されていますが今回はこの筒も適当な長さでモデリングし印刷しました。

使用したプリンタはanycubic kobraです。そこそこ良い感じのクオリティでこなしてくれました

キースイッチをはめます

配線します。PLAは熱に弱いですがはんだごてで直接触らなきゃ大丈夫な感じでした。厚さは既に決められていたので手配線には余裕がありやりやすかったです。

キースイッチ間はスズメッキ線とカプトンテープ、ETFE線を使用しました。

ケースーパームレスト間はPVC線を使用しました。

ケースに筒、パームレストを接続します

配線をパームレスト側に送ります。

2.54xhコンタクトを圧着します。

[自キ]手配線で配列調整できるカラムスタッガードのキーボードFCS42Sを作ると同様にpromicroを設置します。

fcs42sで使用していたものを流用してきましたSDGsですね。ファームウェアもほぼ流用したので制作に必要な作業はほぼ配線nのみでスムーズに作れました。

ケースの裏面にカパッとはまります。

パームレストの蓋もカパッとつけて完成です。

ねじ止め等不要、組み立て作業は数か所はめるだけであっという間に完成しました。

おわり

今回手配線にて作りましたが、本家はスケスケだったり無線だったり完成度が高く強いこだわりがみられるのでぜひ本家を追ってください。

3Dプリントでキーボードを作ることの幅の広さとかできることの多さに触れた気がします。

あと今回の製作を通じてmanmothのスペルを覚えました。

-

[計算機]VALORANTの感度と視野角の仕様を調べてみた

VALORANTの感度と視野角の仕様を調べてみました

よく知られているものが正しいのでしょうが実際にどうなのか自分の目で確かめないと納得できません

計算機

電卓たたくのもめんどくさいので簡単に作ってみました。ぜひ使ってやってください

ADS感度を調整する

感度と振り向きを変換する

各倍率の振り向きを出す

検証

一般に言われているfov103でスコープ倍率は1.15,1.25,1.5,2.5,3.5,5でads感度はmd100%であるというのが正しいのかを手を動かして検証します

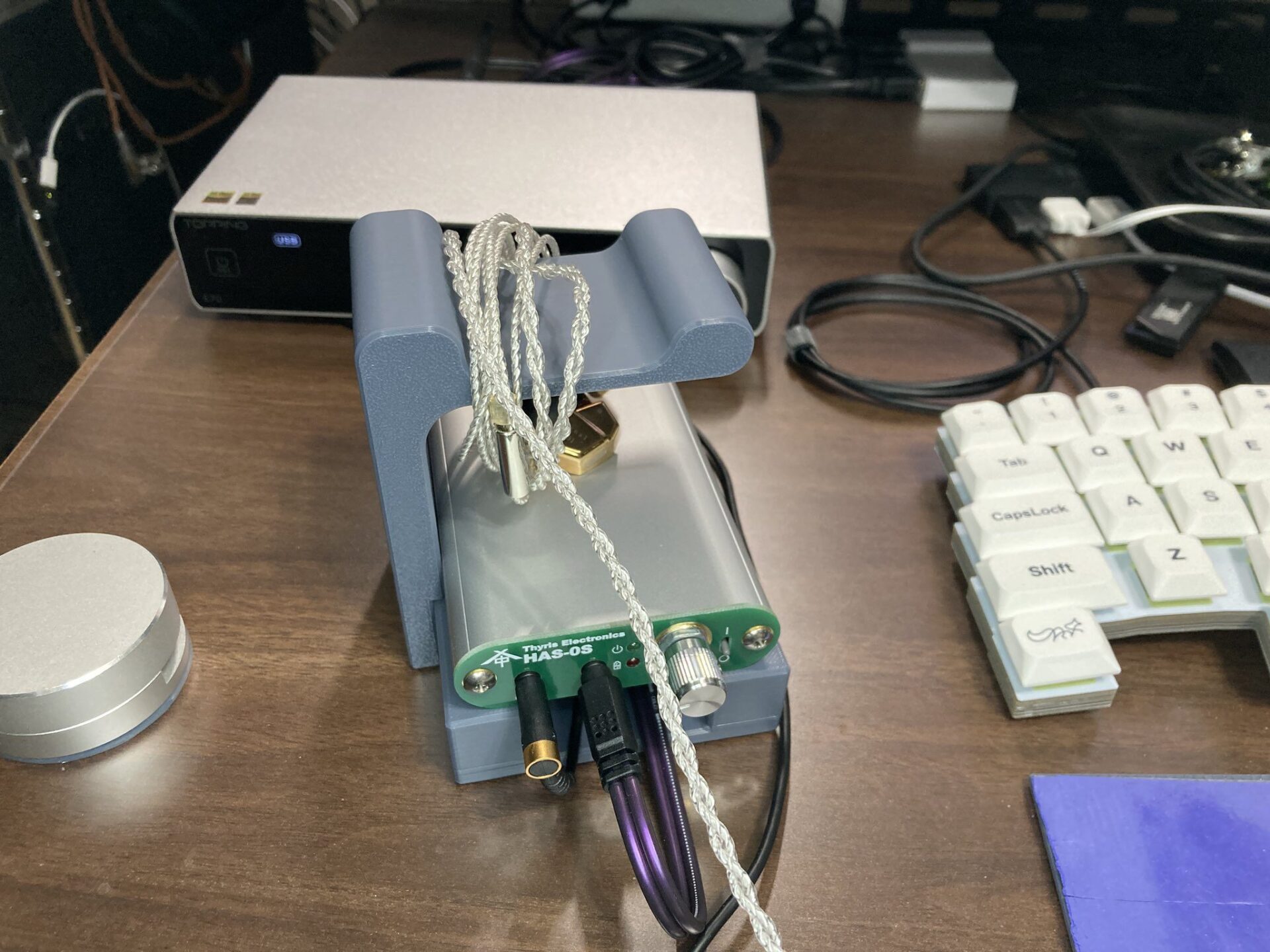

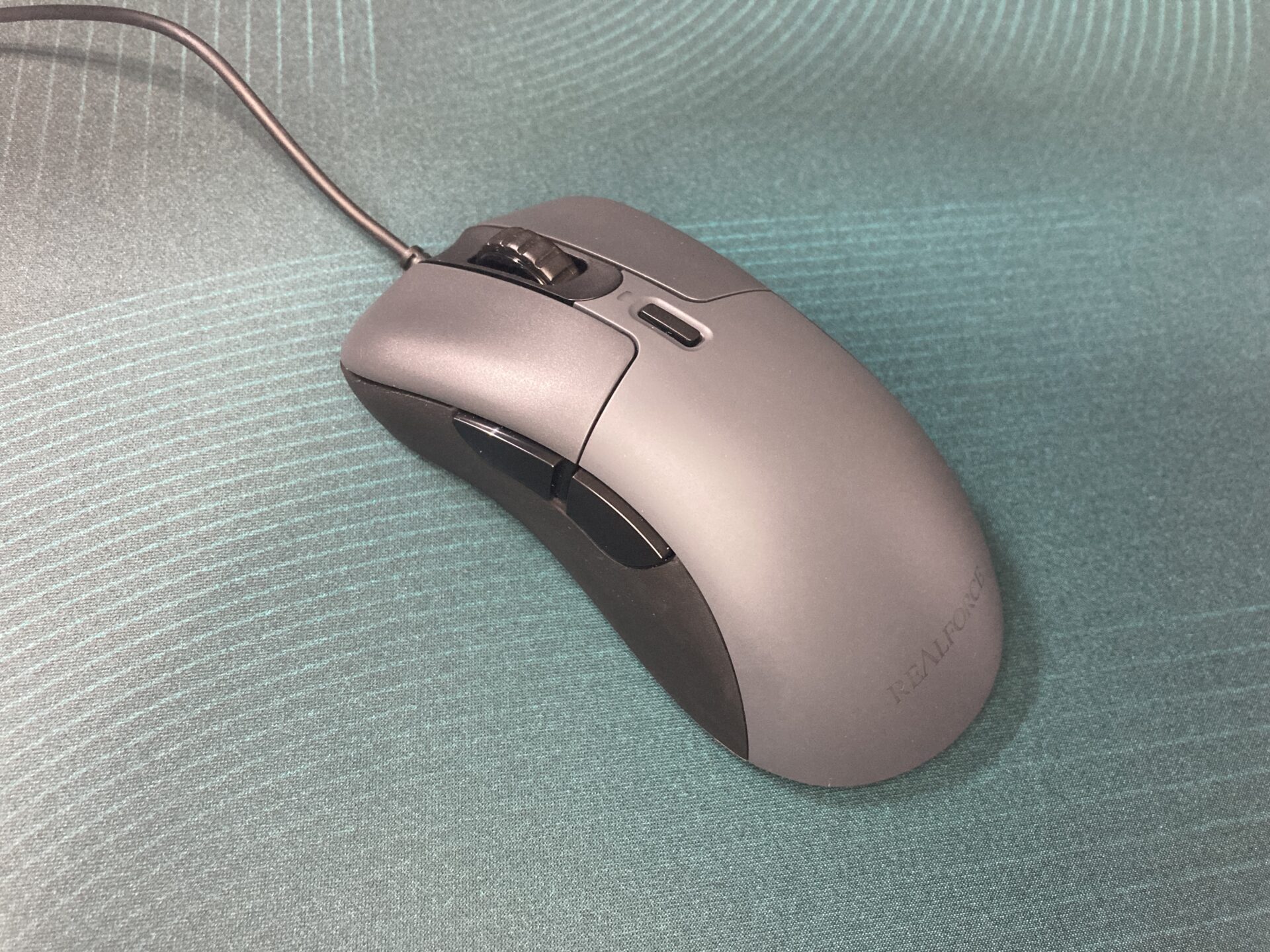

マウスカーソルを指定した量だけ動かすデバイスを作成しました。

倍率ごとの360度に必要なマウス移動量と視野角分のマウス移動量を数えることで、各倍率での感度と視野角を求めることができます。

やったことは単純でqmkでマウスカーソル動かす簡単なマクロ組みました

keymap.cをこんな感じで。これ自体が目的ではないので適当です

#include QMK_KEYBOARD_H #define BASE 0 enum custom_keycodes {m1 = SAFE_RANGE, m2, m3,m4 }; bool process_record_user(uint16_t keycode, keyrecord_t *record) { switch (keycode) { case m1: if (record->event.pressed) { register_code(KC_MS_RIGHT); unregister_code(KC_MS_RIGHT); } else { } break; static int i = 1; case m2: if (record->event.pressed) { for (i=1; i<=10; i++){ register_code(KC_MS_RIGHT); unregister_code(KC_MS_RIGHT); } } else { } break; case m3: if (record->event.pressed) { for (i=1; i<=100; i++){ register_code(KC_MS_RIGHT); unregister_code(KC_MS_RIGHT); } } else { } break; case m4: if (record->event.pressed) { for (i=1; i<=1000; i++){ register_code(KC_MS_RIGHT); unregister_code(KC_MS_RIGHT); } } else { } break; } return true; }; const uint16_t PROGMEM keymaps[][MATRIX_ROWS][MATRIX_COLS] = { [0] = LAYOUT( m1 , m2 , \ m3 , m4 \ ), };な感じ

結果

結論としては知られている仕様と同じでした閉廷。

スクショから腰だめ視野角は16:9fov103degで、スコープ倍率で割るとスコープ時の16:9視野角が出てきました。

銃 倍率 16:9fov hipfire 1倍 103deg SMG,LMG 1.15倍 89.6deg AR 1.25倍 82.4deg ガーディアン 1.5倍 68.7deg オペレーター1 2.5倍 41.2deg マーシャル 3.5倍 29.4deg オペレーター2 5倍 20.6deg またどのスコープでも画面端までに必要なマウス移動量が一定であったためADS感度は採用MD100%でした

単純に16:9スケールのfovの比によってADS感度が計算されています

例えば振り向きが10cmとしたら

銃 振り向き hipfire 10cm SMG,LMG 11.5cm AR 11.25cm ガーディアン 15cm オペレーター1 25cm マーシャル 35cm オペレーター2 50cm となります。単純だ。

よくみる感度計算サイトなんかを見てみると振り向きは6531.43/edpiで求まるらしいので簡単です

あとはADS感度倍率の決定ですが先ほど言ったようにMD100%が基準でADS感度1です。

スコープごとの感度はないためほかのMD%に合わせようとするとどれか一つのスコープ倍率のみにしか適用できません。

まあよく使うスナイパーに合わせとけばいいんじゃね知らんけど

以下の記事にあるモニターディスタンスで感度変換の二個目の計算機で計算できます。

[計算機]モニターディスタンスで感度を変換-Sensitivity Converter by Monitordistance

丸の部分は同じように記入します。

ADSFOVは上の表にあるように103をスコープ倍率で割ったものを記入します。

apexに合わせたいのならapexはmd0%ですから、モニターディスタンスに0.0001を入れて出てきた感度に、apexでのADS感度倍率をかけてやればよいです。

この図であればapexでのads感度0.8にオペレーター2の感度を合わせたいときはこの0.723×0.8してやればよいということになります。

また、振り向きを別のゲームからもしくは別のゲームへ移植するのは以下の計算機から行うことができます。

[計算機]モニターディスタンスで感度を変換-Sensitivity Converter by Monitordistance (tsuiha.com)

おわり

おわり

前の記事:FPSに適したマウスのDPI・自分好みなDPIの探し方

次の記事:曲線をなぞるブラウザAimゲーム「Curves game」 の再配布

-

[マウス]取り回しのよいパラコードケーブルを作る

ゲーミングマウスの純正ケーブルはFPSにおいて取り回しが悪いものも多いです

我慢して使ったり高いマウスバンジー買ってみたりマウスを買い替えたり、不快さに対応する方向ではなくまずは不快さそのもの取り除くことを考えます

不快だと感じるのならケーブル自体を取り換えてしまえという話でマウスのリケーブルって何?パラコードケーブルって何?という方向けの話題です

市販品を購入するもよし自作するもよしです

はじめ

完成品を買いマウスを分解し交換するのはマウスメーカー自身が交換用ケーブルを販売していますし、ポピュラーなのではないでしょうか

ケーブルの自作は自作というかワイヤーでコネクタとUSBをつなげるだけなので簡単に行うことができます

柔らかさや軽さ、あるいはかっこよさを求めてマウスのケーブルを交換するのだ

個人的に思うマウスのケーブル関連についてまとめておきます

作り方

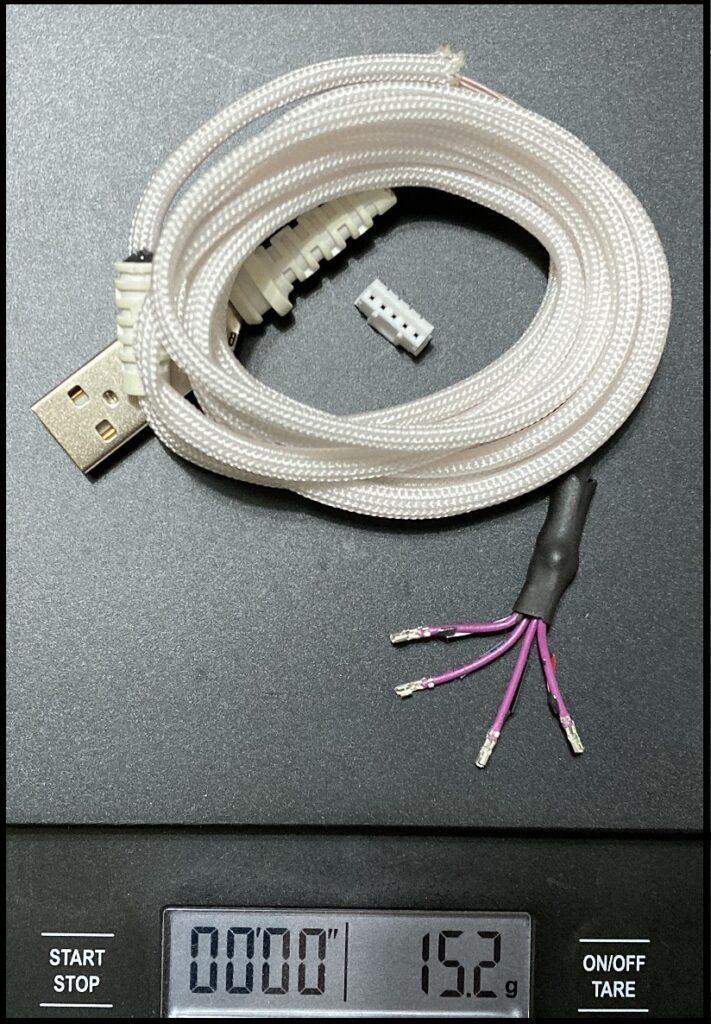

パラコードを欲しい長さにカットし、中身を抜きます。

ナイロン製の4mm径のものが安牌だと思います。

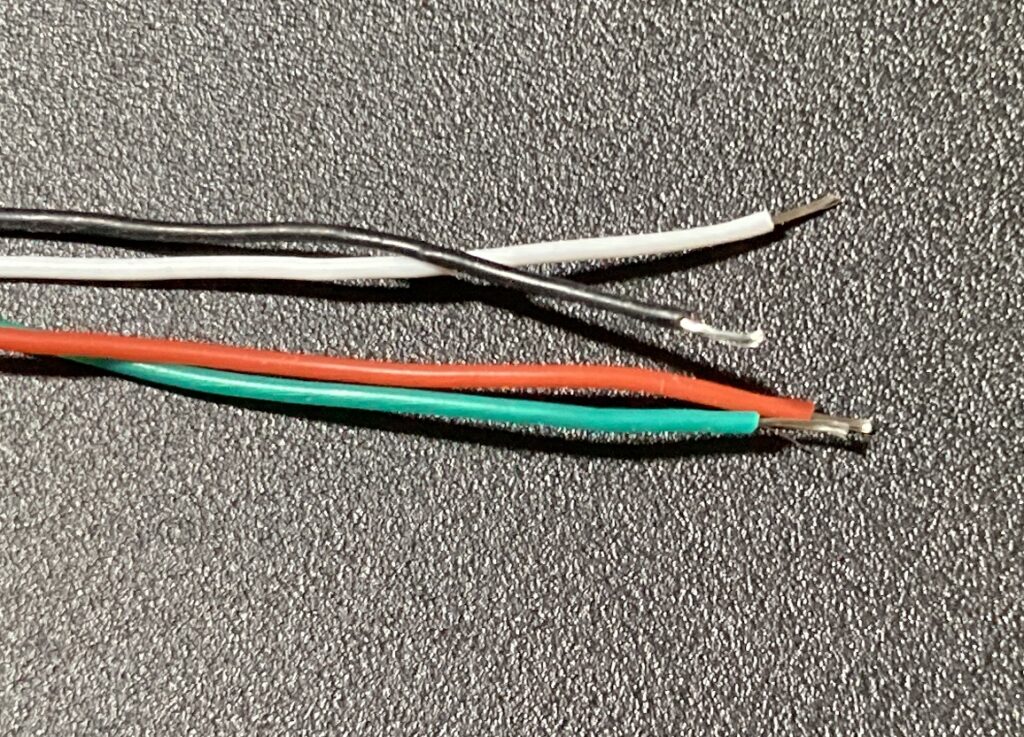

シリコンケーブルを4本ほしい長さにカットします。

パラコードの中を通しやすいように先端をまとめておきます。

黒・緑・白・赤のカラーが一般的ですがテスターがあれば全部同じ色でもいいと思います。

パラコードにワイヤーを通します。

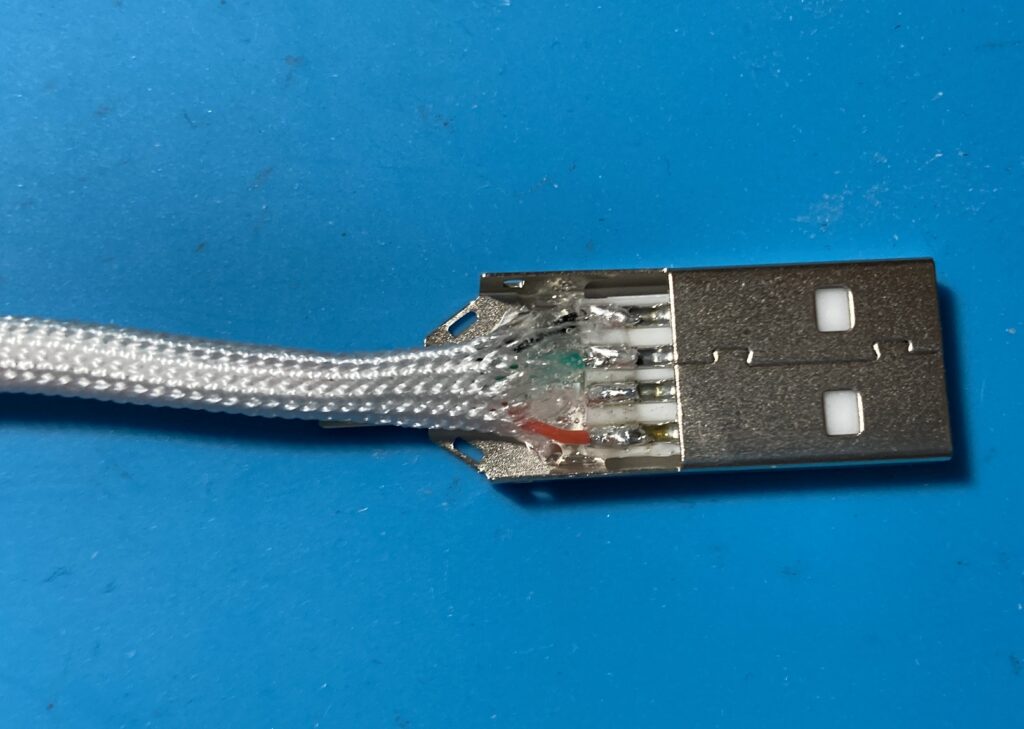

USB側を作っていきます。

はんだ付けする前にチューブを通しておきます。

ワイヤーの長さをそろえてカットします。

ワイヤーストリッパーで切れ込みを入れ皮膜を剥きます

切れ込みを入れるだけなので安いやつでも普通に使えます。

ワイヤー先端とコネクタのパッドを予備はんだします。

はんだごては温調機能付きのものとワイヤークリーナーがお勧めです。

はんだ付けします。配列はググれば出てきますがこんな感じです。配列を間違えると動作しないだけでなく場合によっては故障につながることもあるので気を付けます。

テスターで導通確認します。

パラコードを手繰り寄せてきて接着剤で固めます。

コネクタの外装をつけチューブを根元にはめ接着剤で接着します。

収縮チューブを収縮させ接着しUSB側の完成です。

マウス側を作っていきます

ブッシュ用のチューブを通します。

ZowieCのようなブッシュが好きな人はチューブをヒートガン等で熱を加えカーブさせケーブルが上に反るとよいと思います。

ヒートガンはあると便利ですが電気もいらずに一瞬で高温になるライターは偉大だなとも感じます。たまに焦がしますが。

ヒートガンは温調できるものが良いと思います。

ブッシュ、Oリング、スミチューブを通しておきます、

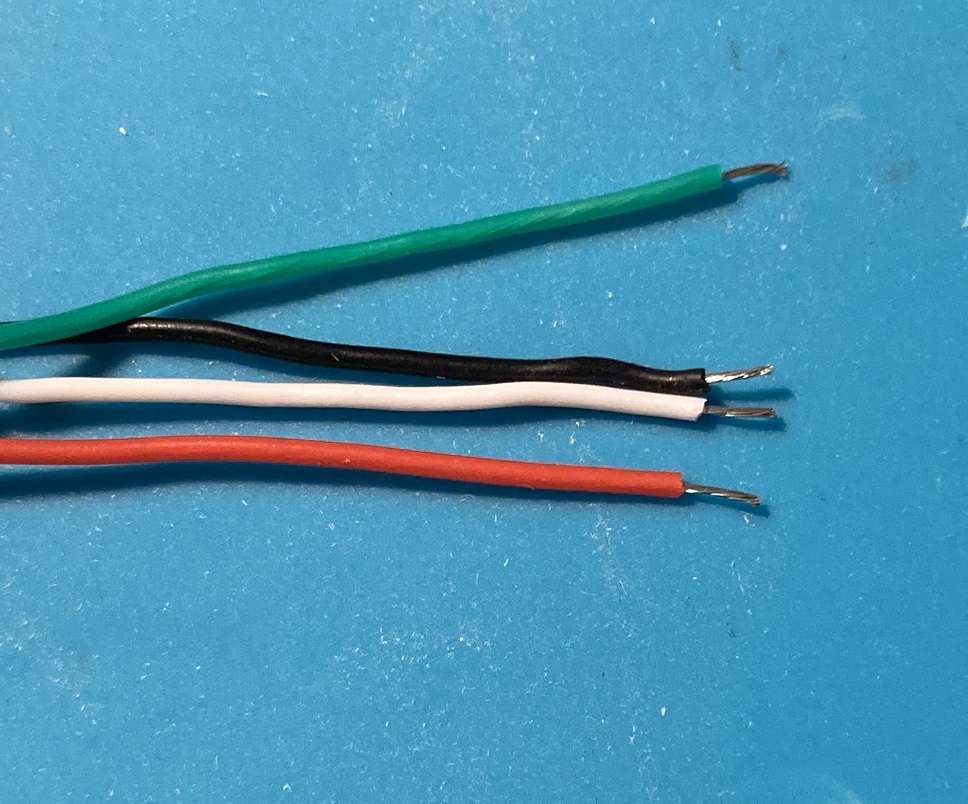

長さをそろえて皮膜を剥きます

phコンタクトを圧着します。テスターで導通を確認します。

安い圧着工具でもやれています。おそらく高いちゃんとした工具のほうがきれいに圧着できると思います。

スミチューブを収縮させワイヤーをまとめます。

Oリングにブッシュをはめ接着剤でパラコードに固定します。固まったら余分なパラコードをカットします。

パラコードを手繰り寄せたりワイヤーを引っ張り出したりすれば長さ調節ができます。

マウスのピン配列合わせてコンタクトをハウジングにつっこめば完成です。

マウスケーブルの材料

付属しているケーブル

追加して材料を買わずとも元からついていたケーブルを流用することではんだ付けや圧着をすることなく作ることもできます。

純正ケーブルのパラコードを剥き、シールド線等を手作業で除去することでその分柔らかいケーブルとすることができます。その後はパラコードに再度通すもよし編むもよしです。

ワイヤー・ケーブル

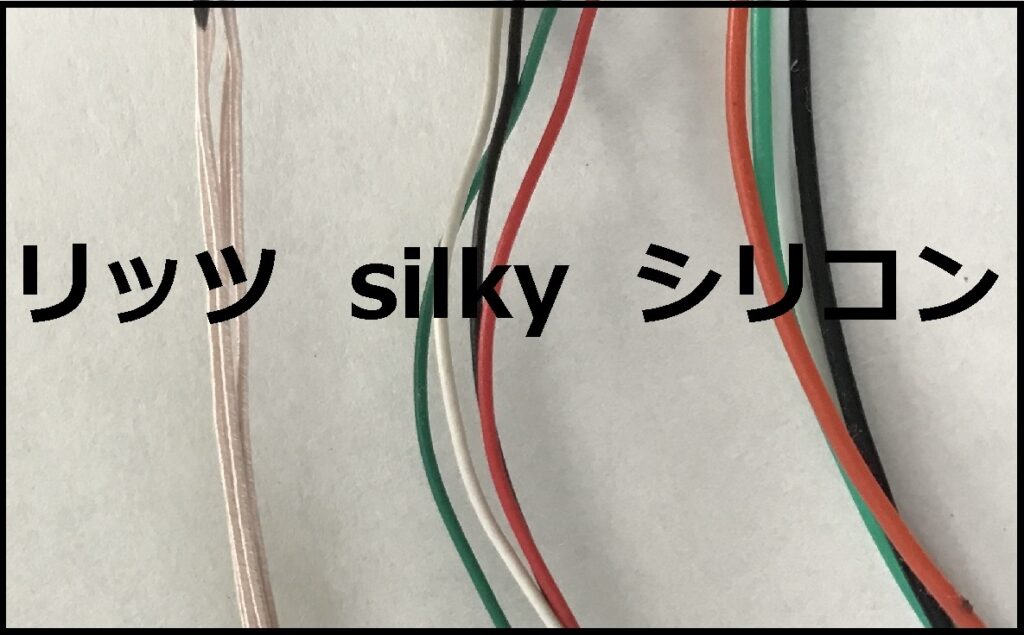

基本的に撚り線が用いられている。導線の太さ(awg、ID)、皮膜を含めた太さ(OD)、導線一本の本数と太さ(〇本/〇mm)の要素があり細く本数の多いものの方が柔らかそう。線材を選ぶ際は注目する。

- オーディオリケーブル用ケーブル:様々な皮膜のものがある。中には合うものもあるのかもしれないが、柔軟さはあるものの重くもたつく印象のものが多い。あと高い。

- シリコンワイヤー:安価で手に入りやすくそこそこ柔らかくよく使用されている印象

- リッツ線:皮膜がないようなモノなため非常に軽くしなやかだが取り扱いがややめんどくさい。とても軽く細い。

- ポリエチレン皮膜線:芯があるタイプのワイヤー。載せたものはポリエチレン皮膜線のビニールケーブルでLogicoolGみたいなイメージのやつ。4つ編みにすると芯があり軽い螺旋状に浮かせるケーブルを作れます。

パラコード

パラコードと検索するとポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン製が見つかりました

それぞれ同じ長さで4本シリコンワイヤを通して比較してみました。商品は適当に選んだので正しい結果かどうかはまあ。

ポリエステル

ポリプロピレン

ナイロン

ポリエステル>ポリプロピレン>ナイロン ナイロンが軽いです

表面の肌触りもナイロンが一番よさそう

触れば一発ナイロンが柔らかいですが画像でうまく伝えるやり方がわからない。ピンと立てて離してみました

- ポリエステル:立ったまま

- ポリプロピレン:根元から倒れてます

- ナイロン:先の方からぐにゃっと倒れてます

ライターで炙るときもナイロンが一番やりやすい

ナイロン一択です。後はナイロンの中でより柔らかい製品を探せばよいのではないでしょうか。

コネクタ

Aliexpressでとても安く売っていますが10個程度であれば送料含むと秋月電子の方が安上がり

- USBコネクタ:PCとの接続

- PHコネクタ:一般的に使われているマウスのコネクタ

- ZHコネクタ:PHコネクタより小さいタイプでkpuやviper等々一部マウスで使用されている

ZHコネクタ ハウジング用コンタクト SZH-002T-P0.5 (10個入): パーツ一般 秋月電子通商-電子部品・ネット通販 (akizukidenshi.com)

ZHコネクタ ハウジング 5P ZHR-5: パーツ一般 秋月電子通商-電子部品・ネット通販 (akizukidenshi.com)

- USB type-C:ワイヤレスマウスの有線モデルのマウスなど

ブッシュ

ケーブルへの負荷軽減というよりはマウス本体にT字部分を固定するひっかけるという意味合いが強いように思う。その役目さえ果たせばなんでもいいようにも思える。

収縮チューブ:硬いためガイドにはなるがしならないのでケーブルによくない

樹脂チューブ:様々な素材のものがある。純正のブッシュのようにスリットを入れることでしなり具合を調整できる。

Oリング:ケーブルにかかるテンションを和らげることはできないが簡単にマウスへの固定をすることができる。

元マウスのブッシュ:裏面に切れ込みを入れ取り外し使いまわす。シェルにぴったり合っているため確実に流用できる。

Zowie-bのもの 市販のケーブルブッシュ:

Tコネクタ4.6/5.2/6mm,10個,輪ゴム| | – AliExpress

HID-Labs パラコード用ブッシング パラコードケーブル

マウスに付属しているケーブルから硬さや重さの原因となっているものを取り除いたもので、パラコードの中を通信用のワイヤーだけが通っています。またその素材により柔らかいものを使用しているものが多いです。

見た目はマウスに付属している疑似パラコードと一緒ですがシールド線が省かれている分柔らかさ軽さが改善しています。

有名な製品としてhid-labsさんのsilkycableがあります。やや高く入手性が良くはないですが軽くとても柔らかいです。

Silky Cable PHコネクタ仕様 | HID-Labs OnlineShop 細くて柔らかくて軽くて耐久性もある程度もたせているようです

値段は張りますが柔らかさを求めている人はsilkycableを使う他ないのではないでしょうか。市販のシリコンワイヤ―で自作したものの比ではないと感じました。

画像ではパラケーブルの柔らかさは表現することができない難しいと感じますが一応載せておきます。触ったら一発でわかるすごさなので気になったら買ってみるか触らせてもらうのがいいと思います。

四つ編みケーブル

製品としてはphotoncableというものが販売されていたようです。

イヤホンのケーブルなど4つ編みされたケーブルはマウス以外でもよく見かけます。

純正ケーブルを流用して作成することもできます。

こんな感じで編む。毎度編み方を忘れる。左右2本ずつに分け外を内に持ってきます。

リッツケーブル

皮膜がないので軽く柔らかくなるだろうという目論見の元リッツ線でケーブルを作ってみました。

導線一本一本に皮膜があるために熱で皮膜を溶かす必要があります。強度に不安があったためコンタクト部分は今回pvc皮膜線に継ぎました。

もっと賢いやり方ありそうですがそれは置いといて。とてつもなく軽く、細く、ふにゃふにゃとは違ったしなやかさを持つものが作れます。

おわり

作る人は勝手に作るし作らないで買う人は最初から作る気ないからあれですが。それでも読んで作るかという気になった人が一人でもいたとしたら冥利に尽きるわけです。

ふにゃふにゃのケーブルはマウスで踏んでしまったり大きく振ったときにケーブルに振り回されたりであまり好きではありません。

柔らかさよりも細さ、軽さに優れたものが使いやすいと感じています。根本的に他の快適なケーブルの形式がないかとも思います。

よくあるマウスバンジーはハイセンシでのみ効果があると考えています。ただ錘にばねが生えたものではなくてケーブルは15~20cm程度浮かせたり上から垂らしたりするだけの方が快適なセットアップになると考えています。

-

オフィスチェア Steelcase Leap v2 レビュー

オフィスチェアleap v2を購入ししばらく使用しているので紹介します。

pc作業にもpcゲームにも快適で安い椅子やゲーミングチェアより値段は高いですが快適さも圧倒的に良いと感じます

オフィスチェアの勧め

中古でオフィスバスターズにてsteelcaseのleapv2を購入しました。

用途としてはpc関連pcゲームなどです

色々試座

いろいろ座ってみるといろいろ違うので実際に座り比べてみることをお勧めします。

同じ値段帯でも座り心地が異なり対象としている人が違うと感じました

ここら辺はそれぞれの感覚的なところだと思います。姿勢も状態も体格も用途も異なりますものね

オフィスチェアレビューについて調べていると試座せずに買ったけど全然合わないけどかっこいいからokみたいな記事が散見させられます。

ステータスのためでなく座るために買うんだ椅子がかわいそうだろ。

中古でいいよ

オフィスチェアの購入において一生ものとはいえ新品で10万20万払うのは一般人にとって軽く払える額ではないように思えます。

二分の一、三分の一の値段で購入できるので中古の方が良いと思います。

このleapは65000ぐらいで買えました。ちょっと予算オーバーだった。状態こだわらなければもっと安く買えそうです。

そういう市場がちゃんとあるので新品じゃないとメーカーへの還元がーとか考える対象ではない気がします。二台目買うことがあったら新品で買おうぐらいでいます。

オフィスチェアの効果が特に得られそうな人

姿勢が悪い。猫背。腰が痛い。

そういう人はぜひオフィスチェアを購入するとよいのかなと思います。

粗悪な椅子に座ることによってそれらを痛ませる悪化させることを取り除けるのではないかと思います。

わざわざオフィスチェアにしなくてもよさそうな人

元から姿勢がいい人は姿勢がいいのでよくある数千円の椅子でも数万円のゲーミングチェアでも問題ない印象があります。

今使っている椅子で不満を感じていないのなら、高い椅子を使えばより良くなるのは間違いないですが別に変える必要性もないと周りを見ていて思います。

椅子に座るという行為において問題がある人はオフィスチェアを購入することで幸せになれるのではないでしょうか

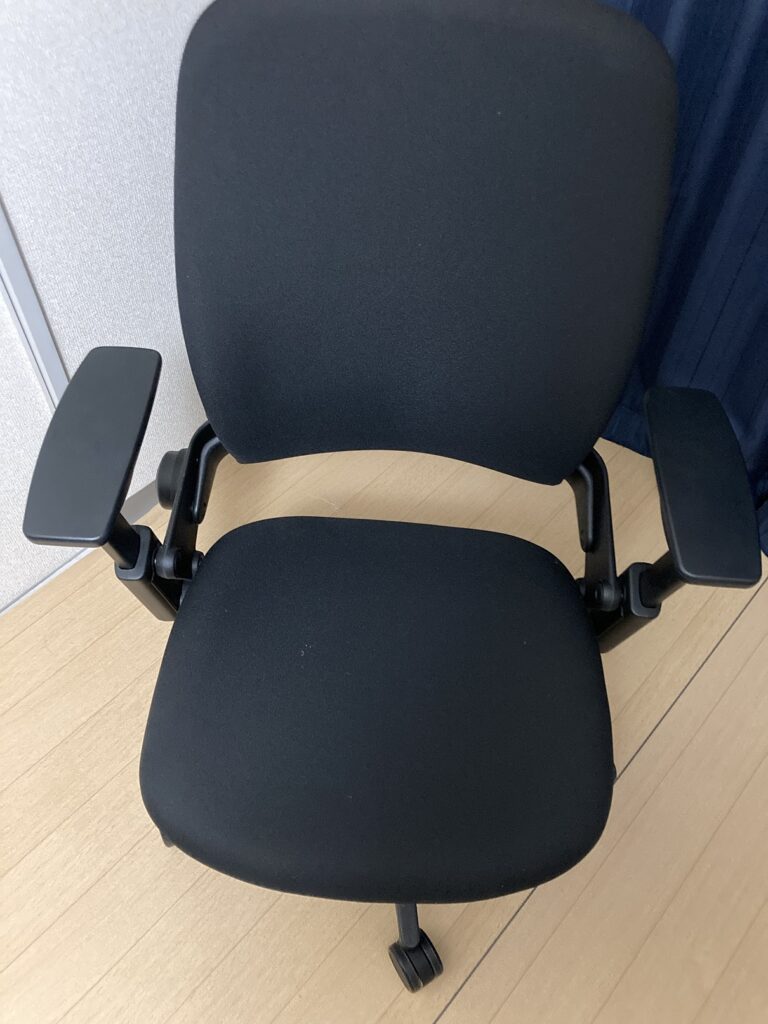

leapv2 紹介

可動域広い。

一番上まで上げることなんてないけど、よくある椅子はここまで高く上がらない

よくある椅子というのはこういうのを指しています↓

ワークチェア(インバネスU MC)通販 | ニトリネット【公式】 家具・インテリア通販 (nitori-net.jp)

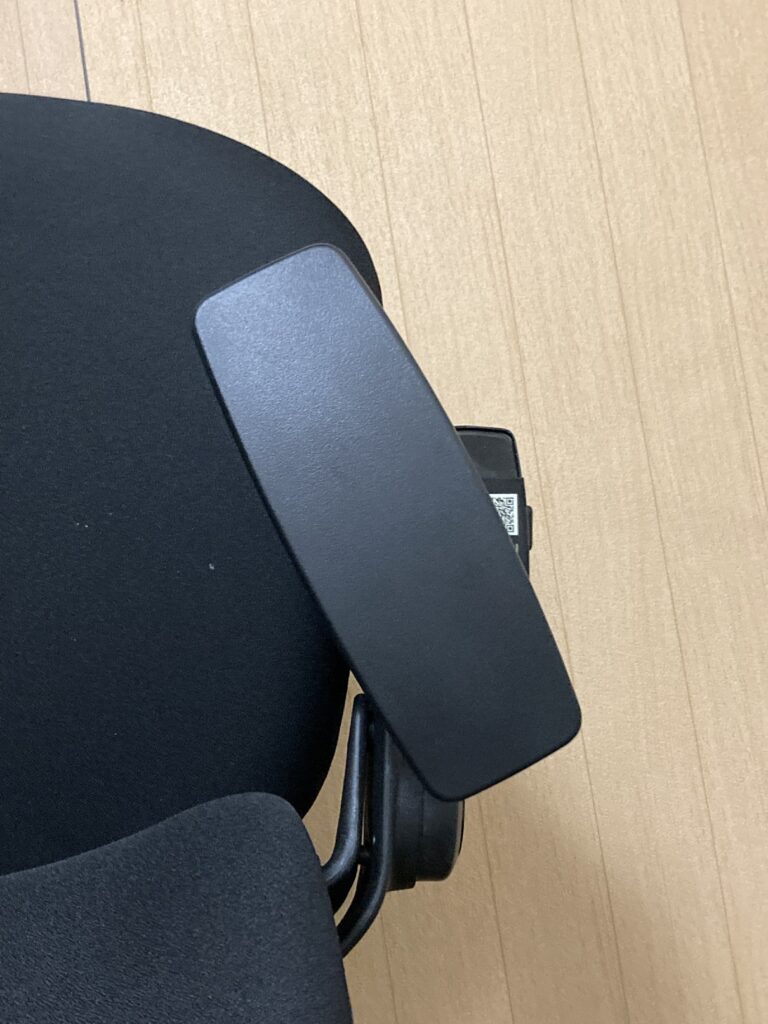

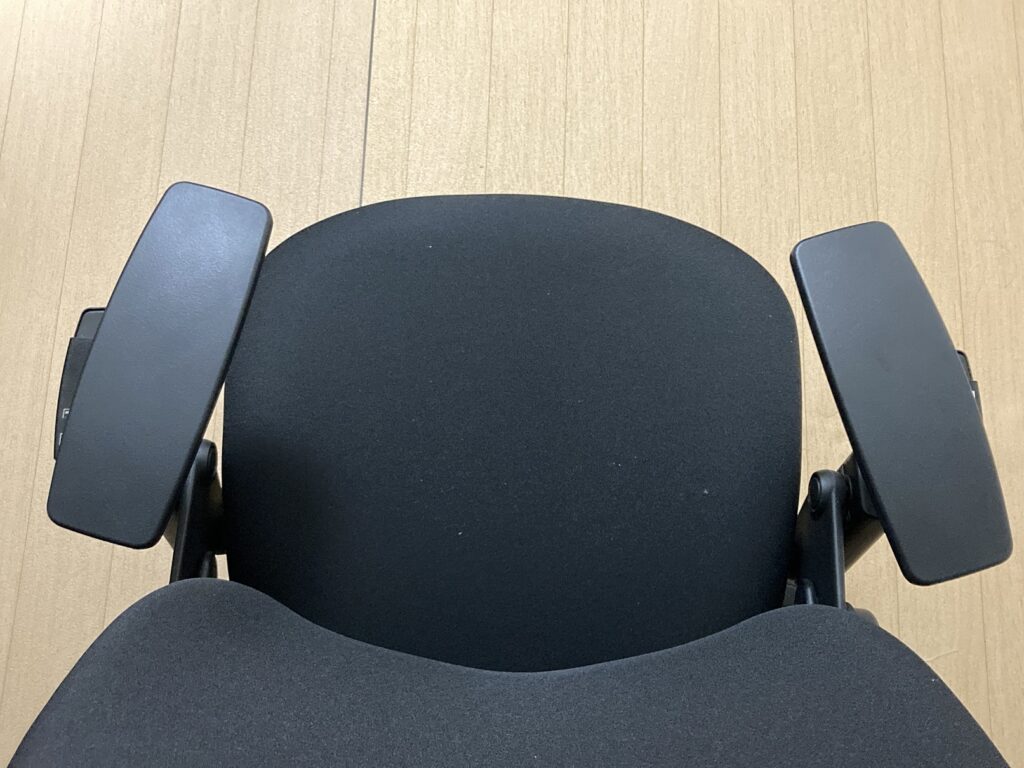

アームレストが前後左右とチルトで動かすことができる

外見的に分かりやすいleapの目玉機能

ガシガシ動いてめちゃくちゃ自由度があっていい

アームレストがリクライニングについてくる仕様ではないのでそこは好みが分かれそう。リクライニングしてもアームレストが水平なのでこっちの方が好き

座面が前後にスライドする

自分の足の長さと姿勢に合わせられる

よくある椅子は座面が明らかに長かった。調整できるのいいね

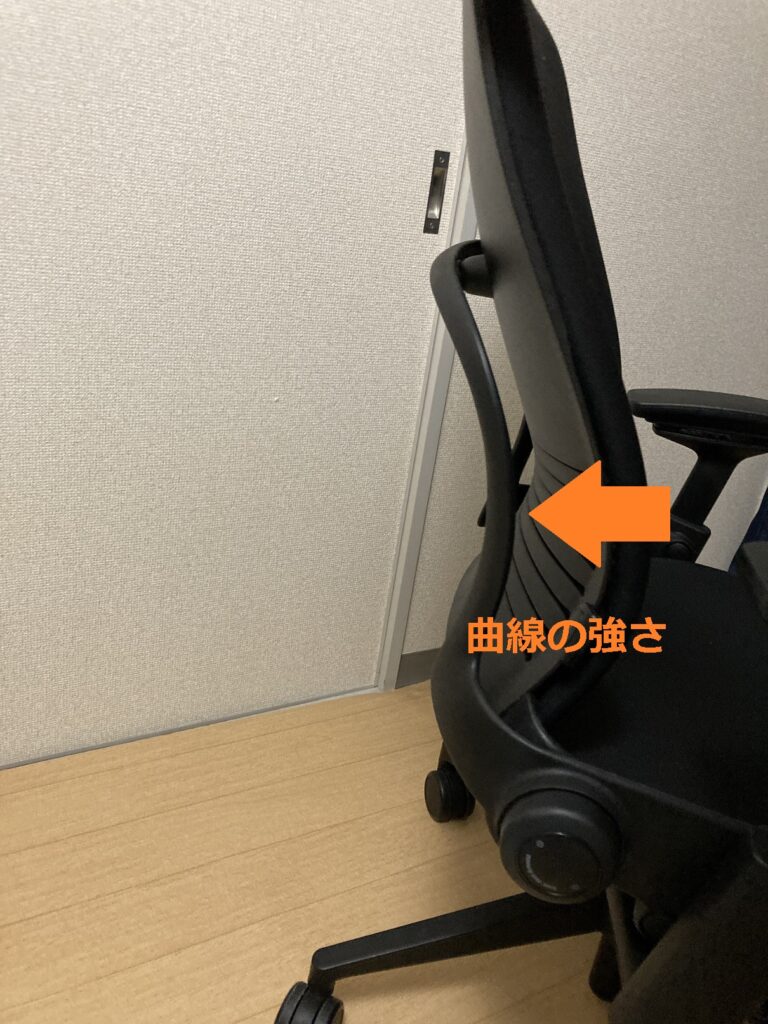

背の曲線の強さをつまみで調整できる。

もたれかかったときに背中に合わせてしなる強さが変わり背中にフィットします

強度を上げると背中の曲線が強い状態で固定されます。

それぞれつまみやペダルで調整できます。

背についてるつまみを上下させることで腰のサポート位置を変えられます。

また座面に前傾チルト機能もあり前のめりになったとき太ももに吸い付いてくる背面がついてきたりはしない

最大リクライニングレベルをペダルで5段階で調整できます

つまみでリクライニングするときの反発の強さを調整できます。

私は反発を一番弱くしておいて寄っかかり具合でリクライニングを調整しています快適

リクライニング時に座面も合わせて前にスライドします。

リクライニングしたときに尻を前にずらす必要がなく姿勢を保ったままリクライニングができます。

かっこいー

購入したものは2015年製造のもので年式によって機能が少なかったり布地の素材が異なったりします

よくある椅子は素材以前に座っていると尻が痛くなってくる(尻に肉がないので)のでクッションを敷く必要がありました。ちゃんとした座面よい

メッシュではないので暑い環境だと蒸れますね

おわり

今までよくあるような数千円の椅子に座っていましたがすべてがいい。

今まで寝っ転がったり座椅子に座っている方が楽でしたがleap買ってから座るのが好きになりました。

いろいろ座ってみてなんかすげえ!となるものもありましたがleapはおお!という感動はなかったです

普通にいい椅子を突き詰めた感じで前傾気味でPCゲームするのも後傾で作業するのも姿勢崩して映画を見るのにも用途を選ばないタイプの椅子な気がします

デスク環境が明らかに改善されましたオフィスチェアはよいもの

![[自作マウス]op18kv2 mod①FDMで様子見てみる](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2026/01/image-15-2.jpg)

![[自作マウス]op1 8k v2 基板採寸](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/12/image-12.png)

![[BF6]視野角と感度の設定について](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/10/image-36-3.jpg)

![[自キ]KS-33B Gateron LowProfile 3.0スイッチに希望はあるのか](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3528.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る③修正](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/09/image-2.png)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る②ケース](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-26.jpg)

![[自キ]チルトテントアルミケースな左手デバイス作る①基板](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-24.jpg)

![[自キ]遊舎工房のレーザー加工サービス利用してみた](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。6週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/07/image-2.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。5週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/06/image-27.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。3週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-15-1.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。2週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/05/image-9.jpg)

![[自キ]磁気キーボードを作りたい。1週目](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/04/image-25-1.jpg)

![[自キ]50%オーソリニアのキーボード作った OSPREY59O](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_2343.jpg)

![[自作マウス]haste2基板を3Dモデルに起こした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/image-10.jpg)

![[デスク]VESA拡張してモニターを増設した](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2567.jpg)

![[デスク]充電ケーブルを天板裏に移動してすっきりした](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG_2565.jpg)

![[自作マウス]マウスシェルモデリング その2](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2288.jpg)

![[イヤホン]moondrop 水月雨 KadenzとKatoの雑話](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_2385.jpg)

![[オーディオ]ジェネリックER-4B化モジュールを作る②](https://tsuiha.com/wp-content/uploads/2024/08/er4switch1.jpg)